禪宗語錄的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦聖嚴法師寫的 禪門(大字版) 和李明權的 拈花微笑:佛學典故的故事都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【禪,不纏|ep101】禪宗故事/百丈- 心裡有軌 - iVoox也說明:馬祖道一對百丈懷海的教育方式可謂是隨機教育,這樣的方式是否適合現代的教育? ※語錄故事出處:《五燈會元》 卷三 侍立次。祖目視繩牀角拂子。師曰 ...

這兩本書分別來自財團法人法鼓山文教基金會-法鼓文化 和華夏出版有限公司所出版 。

南華大學 宗教學研究所 釋覺明所指導 李欣霖的 禪宗公案與生命療癒研究 (2018),提出禪宗語錄關鍵因素是什麼,來自於禪宗、公案、生命療癒、臨濟宗、星雲大師。

而第二篇論文國立清華大學 臺灣語言研究與教學研究所 葉瑞娟所指導 徐珮心的 臺灣客家話「來」、「去」非趨向語意研究 (2017),提出因為有 來、去、臺灣客家話、指示詞、語法化的重點而找出了 禪宗語錄的解答。

最後網站JB239 吹萬禪師語錄- 卷/篇章 1 - CBETA 線上閱讀則補充:禪宗 至今日濫觴極矣。得一橛之見者輒詡詡自矜。 J29nB239_p0473a03:冒名祖位抹煞宗旨。埋沒古人以欺當世。予致慨者 J29nB239_p0473a04:久之。聚雲吹萬禪師。中興大慧 ...

禪門(大字版)

為了解決禪宗語錄 的問題,作者聖嚴法師 這樣論述:

—禪修觀念‧具體方法‧活用與實用— 以「有」做入手的方便, 以「無」為禪修的方向, 以「努力修行」的過程,為永遠目標。 對於今日社會中忙碌不已的人們來說,開悟固然不易,但是若得初嘗禪修的滋味,也就非常實惠。若不能很快地體驗到大悟徹底的無我自在,也不用著急,若能練習好放鬆身心的工夫,可穩定情緒,也可增長一些自知之明的自信心和自尊心了。 這兩本書(編按:《禪鑰》、《禪門》)共收三十一篇文章,幾乎每篇都是介紹禪修的觀念和禪修的方法。不論你是不是佛教徒,也不管你是不是已有禪修的基礎認識,及哪一種程度的修行經驗,當你讀完之後,一定會有參考的價值。 禪宗的極致,以無門為門,不用任何方

法。初步的著力點,還是要用方法。 這兩本書所收的具體方法,便是五停心、二入四行、禪七開示、平常生活、調身安心等。其餘的內容,無論用什麼字眼來做標示說明,都是貼緊著禪修的立場,向你介紹禪修觀念及禪修方法的活用與實用。 這兩本書所收各篇,除了七篇尚未刊出過,其餘均曾發表於《人生》及《法鼓》兩種雜誌。刊出之時,僅有兩篇由我直接撰寫,其餘都是幾位僧俗弟子及信眾們,將我演講的錄音帶整理成文。半數已於刊出之前,經我看過、改過,甚至全篇重寫過,另半數由於我的時間不夠,未能仔細修潤。因此這回我從英國禪七返抵紐約,利用一週的課餘空檔,夜以繼日地花了一番手腳,便以《禪鑰》及《禪門》的面貌跟讀者相見了。

——聖嚴法師

禪宗語錄進入發燒排行的影片

#禪堂在我家

#線上禪坐

#果鏡法師

#第15集

禪宗公案與生命療癒研究

為了解決禪宗語錄 的問題,作者李欣霖 這樣論述:

禪宗表達出自古以來就被人所重視的生命之本,由於其強調無,以即心即佛又非心非佛、說是一物即不中等宗風,使得禪門以「無心為道」的敞開方式,讓人融入禪的生命之流。以公案來表達直觀的心意,簡易說出禪的意圖,是對生活的反映,而且也表現一種生命情結的對治;以不說而說的「空」代表著清儉、真實與美善的本質,為生命提供了來源與活力,成為禪師智慧的結晶。禪師以各類禪法的操作方式,不從門入,取得珍寶;不觀變化,直了因緣。顯示禪空靈智慧的生命觀照,將人生現象以「空假」為中道的本質來闡述。做為真理開顯的視域,進而能化解生命的困厄,帶出生命療癒的效果。本文以公案做為例舉,讓禪與存在更能緊密結合,對比生命有無之間的情

境,詮釋人們的意志,並釋放人類共有的潛在訊息,這種訊息是人在「禪」中的生活常態,使人在禪中安頓生命與調適情志。本文結合西方心理治療之「閱讀療癒」、「詩歌療癒」與「書寫療癒」等領域,對照於禪家療癒的作用,使禪的「療育」的再詮釋。本文弘調佛教文獻的分析與詮釋,使得禪文、禪詩、禪偈、公案與心理、療癒的結合功能,從而使禪的本質不斷超越現存狀態,以意、境與物為「禪」提供的存有意義,成為禪的終極統一。

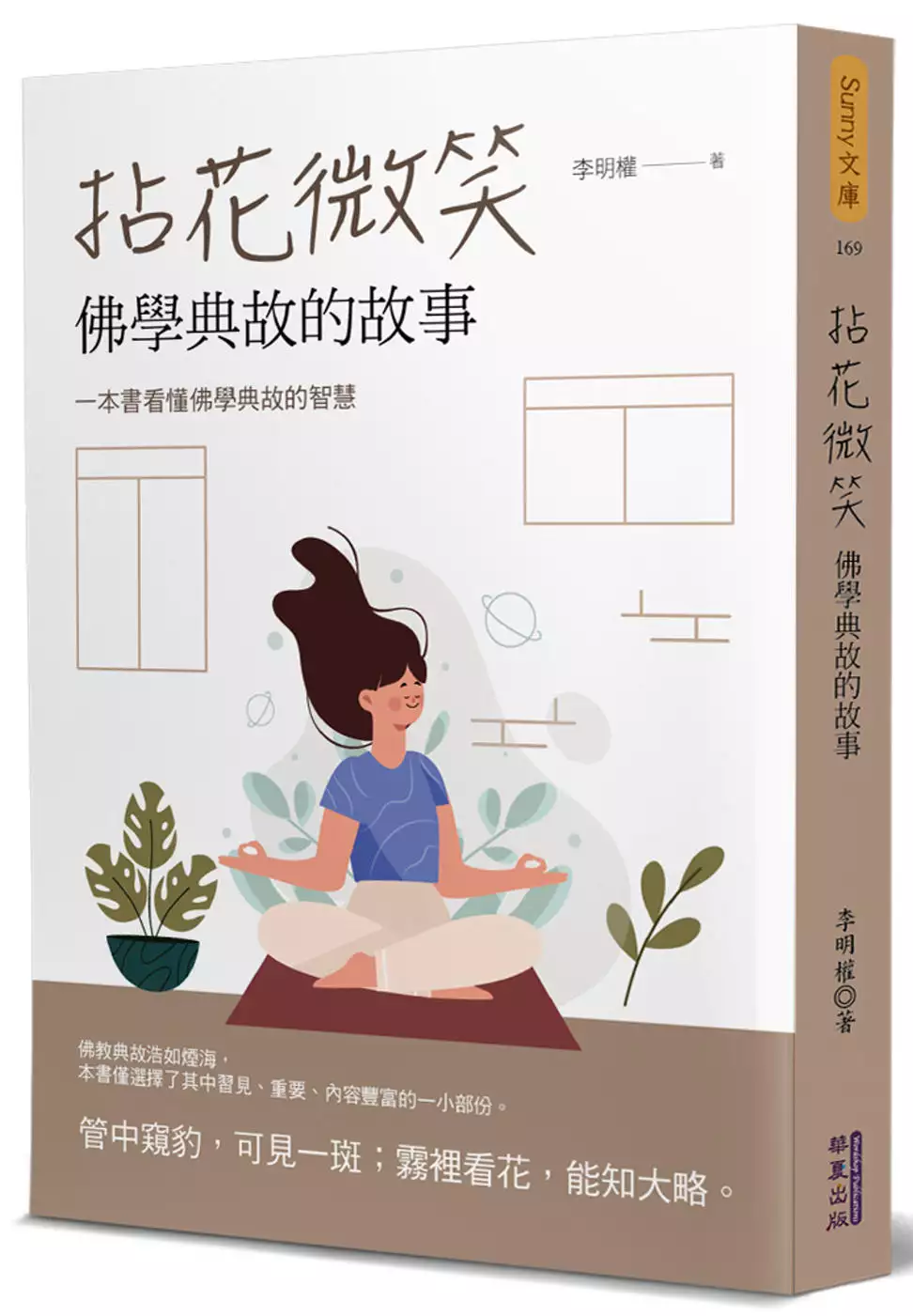

拈花微笑:佛學典故的故事

為了解決禪宗語錄 的問題,作者李明權 這樣論述:

管中窺豹,可見一斑;霧裡看花,能知大略。 佛教典故浩如煙海,本書僅僅選擇了其中習見、重要、內容豐富的一小部分。 佛教是傳統文化的主流之一,歷經兩千多年的發展,影響所及,已經和日常生活密不可分。而佛教的用語,透過經典的不斷敷揚,更成為人們隨時脫口而出的典故;這不但表現在對事象的認識上,也是多數人人生觀的顯發。為免學人訛用,本書特拈出常用的典故,逐一釐清緣起,且以經典為據的詳加釋義。本書在分析佛教典故時,廣泛涉及了佛教的哲理、宗風、菩薩、人物、傳說、儀軌、器物、節日等有關知識。為了便於讀者進一步研究,更引用了佛經和許多文獻資料。

臺灣客家話「來」、「去」非趨向語意研究

為了解決禪宗語錄 的問題,作者徐珮心 這樣論述:

趨向動詞「來」、「去」本為以說話者為出發點,做向心位移與離心位移;也可以用在動補結構之後,成為指示詞;但是在臺灣客家話中有部分位於動詞詞組(包含動賓、動補、動詞+時段/時貌)後的「來」、「去」不具有趨向語意,這樣的情況也未見於臺灣閩南語和華語,引起本文的研究動機。我們利用語料庫收集並分析臺灣客家話「來」、「去」分布於「動詞+X+來」和「動詞+X+去」在結構中的表現。分析之後發現「V(+X)+來/去+NP(處所詞)」經由「目標就是位移終點」的隱喻,產生「V(+X)+來/去+VP」的結構,語法化促使重新分析,原本的趨向補語「來/去」轉變成「目的標記」;除了上述變化之外,非趨向的「去」本身有一個異

於「來」的發展,即「V+時段/時貌+去」的結構,經由「狀態改變就是位移」的隱喻,「去」轉變為「狀態標記」。

想知道禪宗語錄更多一定要看下面主題

禪宗語錄的網路口碑排行榜

-

#1.四家語錄

為禪宗四家祖師之法語集,有三派系統:(一)凡六卷。又稱馬祖百丈黃檗臨濟四家錄、馬祖四家錄。編者不詳。收於卍續藏第一一九冊禪宗語錄別集部。內容彙集禪宗六祖慧能之 ... 於 buddhaspace.org -

#2.禪宗語錄一百則 - Google Books

Bibliographic information. QR code for 禪宗語錄一百則. Title, 禪宗語錄一百則. I pai tsʻung shu. Editor, 江藍生. Translated by, 黎翠珍, Jane C. C. Lai, P. Y. ... 於 books.google.com -

#3.【禪,不纏|ep101】禪宗故事/百丈- 心裡有軌 - iVoox

馬祖道一對百丈懷海的教育方式可謂是隨機教育,這樣的方式是否適合現代的教育? ※語錄故事出處:《五燈會元》 卷三 侍立次。祖目視繩牀角拂子。師曰 ... 於 www.ivoox.com -

#4.JB239 吹萬禪師語錄- 卷/篇章 1 - CBETA 線上閱讀

禪宗 至今日濫觴極矣。得一橛之見者輒詡詡自矜。 J29nB239_p0473a03:冒名祖位抹煞宗旨。埋沒古人以欺當世。予致慨者 J29nB239_p0473a04:久之。聚雲吹萬禪師。中興大慧 ... 於 cbetaonline.dila.edu.tw -

#5.禅宗语录鉴赏辞典麻天祥编社科文轩网 - 苏宁易购

苏宁易购为您提供禅宗语录鉴赏辞典麻天祥编社科文轩网价格、图片、品牌、报价等信息,网购正品宗教首选苏宁易购文轩网图书旗舰店! 於 product.suning.com -

#6.从语法研究角度看禅宗语录—以《景德传灯录》与《祖堂集》的 ...

禅宗语录 是禅门后进将禅师的言行举止记录成篇章文字的书籍,著书目的在祈能广为流传,传播佛法禅理。因此,其文句必定是能妇妪能解,村樵均识,这种文句即是当代的白话文词 ... 於 www.wmxf.net -

#7.正版【指月錄】(上下)禪宗燈錄收錄禪宗公案1700餘則禪宗書籍 ...

正版指月錄(上下)禪宗燈錄收錄禪宗公案1700餘則禪宗書籍暢銷書禪宗語錄禪密要法禪宗公案禪宗心水月齋指月錄產品名稱:指月錄-(上下冊) ISBN編號:9787807529569 書名: ... 於 shopee.tw -

#8.禪宗史的一個新看法- 維基文庫,自由的圖書館 - Wikisource

這個宗派是從梁(南北朝)到唐朝中葉很大的一個宗派,是禪宗的老祖宗。在南方,禪宗最早的一個,是廣州一個不識字的和尚慧能,大家稱為六祖。《六祖語錄》 ... 於 zh.wikisource.org -

#9.經典的禪宗語錄,充滿佛性的名言 - 漢語網

經典的禪宗語錄,充滿佛性的名言 · 1、由愛故生憂,由愛故生怖,若離于愛者,無憂亦無怖。 · 2、剎那便是永恒。 · 3、種如是因,收如是果,一切唯心造。 · 4、不放不住,方可久 ... 於 www.chinesewords.org -

#10.禪宗語錄一百則 - 南天書局

商品型號:, CPTW-1124. 庫存狀態:, 需等待2 - 4工作日調貨. I S B N:, 9789570514520. 作者:, 江藍生編. 出版社:, 台灣商務印書館. 出版年份:, 1998. 於 www.smcbook.com.tw -

#11.唐五代禪宗悟道偈研究—從祖師禪到分燈禪之語境交涉及宗典詮釋

菩提達摩說:《菩提達摩大師略辨大乘入道四行觀》,《新纂卍續藏經》第 六十三卷。 梁.菩提達摩撰:《二入四行論》,《禪宗全書》第三十六冊語錄部一。 梁.僧祐 ... 於 ir.lib.nchu.edu.tw -

#12.禪宗語錄- 台灣雲端書庫@高雄

禪宗語錄. 書籍資料; 內容簡介; 推薦; 討論. 作者. 文/白雲老禪師. 出版社. 千佛山白雲出版社. 原書頁數. 311頁. 出版日. 2019-01-25. 格式. PDF 原書版型. 內文語言. 於 lib.ebookservice.tw -

#13.禪宗雋語錄: 《祖堂集》白話句解 - Google Books

禪宗 雋語錄: 《祖堂集》白話句解. Front Cover. 菩提學社, 1986 - Buddhist priests - 340 pages. 0 Reviews. Reviews aren't verified, but Google checks for and ... 於 books.google.com -

#14.禅宗语录鉴赏辞典- 图书- 豆瓣

禅宗语录 鉴赏辞典豆瓣评分:0.0 简介:《禅宗语录鉴赏辞典》是一部中型的佛学类鉴赏辞典。全书共54.5万字,由武汉大学教授、珞珈杰出学者、武汉大学中国佛学及佛教艺术 ... 於 m.douban.com -

#15.《浹水洽禪師語錄》點校 - 法鼓文化

清初禪宗延續著明末佛教復興的趨勢,法脈不斷向外拓展,臨濟、曹洞聲勢均盛,但兩宗亦有僧諍糾紛。浹水淨洽禪師(一六一三~一六七一)是曹洞宗雲門系 ... 於 www.ddc.com.tw -

#16.禪宗語言 - 靈鷲山般若書坊

任何閱讀《大藏經》或《續藏經》的人,都會感覺到禪籍語言不僅迥異於印度撰述的經、律、論三藏,而且不同於支那撰述的其他諸宗的著作。尤其是禪宗語錄,更是植根於唐宋時期 ... 於 www.093books.com.tw -

#17.禪宗語錄與唐傳奇— 以〈離魂記〉、〈柳毅傳〉為中心

事實上,唐傳奇對佛教思想的流播也有促進作用,此在禪宗語. 錄的表現尤其突出,由此還形成了不少著名的公案和頌古之作。對此問題,. 就筆者淺陋所見,目前僅有周以量 ... 於 www.fgsihb.org -

#18.《溈山靈祐禪師語錄1》 - 祖師禪林

舉凡與禪宗發展相關之西洋宗教、印度教、中國儒道思想、凡夫禪、外道禪、小乘禪、大乘禪、最上乘禪,均有提及。祖師禪法是大乘佛法之精粹,文中廣泛引用大乘經典並援引大乘 ... 於 www.changrove.org -

#19.經典的禪宗語錄,充滿佛性的名言佳句

經典的禪宗語錄,充滿佛性的名言佳句 · 1、菩提本無樹,明鏡亦非台,本來無一物,何處惹塵埃。 · 2、一切有為法,如夢幻泡影,如露亦如電,應作如是觀。 · 3、人身難得,六情 ... 於 mingyanjiaju.org -

#20.禪的生活 - 圖書館館藏資料查詢系統

禪的生活. 作者: 釋聖嚴; 出版: 臺北市: 法鼓文化 1999[民88]; 版本: 二版. 稽核項: 294 面;22 公分. 叢書名: 法鼓全集. 第四輯;第4冊; 標題: 禪宗語錄 , 禪宗 , 語錄 ... 於 203.64.5.158 -

#21.禪悦人生 - 第 74 頁 - Google 圖書結果

... 《禪宗語錄輯要》,八八五頁下~八八六頁,上,上海古籍出版社,一九九二年版。參見《筠州洞山悟本禪師語錄》《禪宗語錄輯要》二十一頁,下,上海古籍出版社,一九九二年版。 2 ... 於 books.google.com.tw -

#22.【法鼓山網路禪修】禪宗語錄:丈雪通醉 - Instagram

160 likes, 2 comments - 法鼓山(@ddm.org.tw) on Instagram: " 【法鼓山網路禪修】禪宗語錄:丈雪通醉 ◇網路禪修總覽http://u..." 於 www.instagram.com -

#23.唐宋禪宗語錄疑問句研究(簡體書) - 三民網路書店

禪宗語錄 主要記載禪師之間、禪師與弟子之間的對話,這些對話多用當時的口語和方言,口語色彩濃厚,是研究近代漢語初期的重要材料之一。禪宗語錄在體例上主要采用問答 ... 於 www.sanmin.com.tw -

#24.模板:禪宗經典- 維基百科,自由的百科全書

... 語錄 · 鎮州臨濟慧照禪師語錄 · 智通禪師語錄 · 中峰和尚廣錄 · 中峰和尚雜錄 ... 本模板參考文獻為《禪宗大詞典》(袁賓、康健主編,2010)。 Cewbot最後編輯於29天前 ... 於 zh.wikipedia.org -

#25.禪宗心法- 人氣推薦- 2023年6月| 露天市集

... 禪宗書籍暢銷書禪宗語錄禪密要法禪宗公案禪宗心法. 360. 運費券 P幣. 6月. 於 www.ruten.com.tw -

#26.禪宗語錄輯要-全二冊- TAAZE 讀冊生活

禪宗語錄 輯要-全二冊. 本社. 上海古籍出版社. 9787532561230. 《禪宗語錄輯要》曾收入日本《大正新脩大藏經》中,主要輯錄的是中國禪宗五家七宗的語錄 ... 於 www.taaze.tw -

#27.禅宗祖师语录有声书 - 喜马拉雅

禅宗 也称“佛心宗”,认为“一念迷即众生,一念悟即佛陀”。在这一点上,禅宗与其他各个宗派都是不一样的。 迷与悟完全在于自己的主观感受,旁人是无法知晓,也无法理解的。 於 m.ximalaya.com -

#28.明清禪宗語錄的刊行與入藏問題 以《碩揆禪師語錄》為例

本文以三部《碩揆禪師語錄》為研究對象,應用收藏於佛光大學佛. 教研究中心所藏稀見文獻本,以及徑山藏本的語錄為研究題材,探討禪. 宗典籍的刊刻流通、與入藏問題,並 ... 於 cbsweb.fgu.edu.tw -

#29.經典的禪宗語錄,充滿佛性的名言 - cihhuas的部落格- 痞客邦

經典的禪宗語錄,充滿佛性的名言 · 1、菩提本無樹,明鏡亦非台,本來無一物,何處惹塵埃。 · 2、一切有為法,如夢幻泡影,如露亦如電,應作如是觀。 · 3、 ... 於 cihhuas.pixnet.net -

#30.株式会社エース/ 2306-075 禅宗语录文学特色综合研究*

李小荣著 人民出版社 2022年10月 26cm・514ページ. ISBN:9787010238050 本书作者把汉传佛教历代禅师语录都视为宗教文学作品,既对禅宗语录的文学特色有总体描述,又 ... 於 myace.jp -

#31.禪宗語錄輯要 - Google Books

禪宗語錄 輯要, Volume 1. Front Cover. 上海古籍出版社, 2011 - Zen Buddhism. 於 books.google.com -

#32.禪宗語錄、公案與機鋒 - 壹讀

禪宗語錄 是禪宗祖師說法開示弟子的記錄書。禪門高僧平日說法開示弟子,多以通常俗語直說禪法宗旨,由其侍者或者參隨弟子加以記錄,然後編輯成冊, ... 於 read01.com -

#33.禪師語錄 - 禪心學苑

你目前位置: 首頁 · 禪詩欣賞; 禪師語錄. 週二, 26 七月2016 07:45. 六祖惠能詩偈集. 作者︰中國佛教禪宗網. 週六, 04 二月2006 05:55. 息心銘. 作者︰釋亡名. 於 zensoul.org -

#34.禪宗祖師傳承語錄- 前賢| Readmoo 讀墨電子書

《禪宗祖師傳承語錄》電子書- 第一代祖摩訶迦葉:摩竭多國人世尊在靈山會上,拈花示眾,是時眾皆默然,唯迦葉尊者破顏微笑。世尊曰: 「吾有正法眼藏,涅槃妙心, ... 於 readmoo.com -

#35.《雲門廣錄》詞彙探析 - 第 4 頁 - Google 圖書結果

... 語錄的總集,蒐羅具語錄性質者多於前二者。此四者對禪家語錄,實具保存之功;然如欲 ... 禪宗史傳的沃土,記錄禪師引人開悟的言行,孕育後世的文字禪、看話禪。禪宗語錄是兼 ... 於 books.google.com.tw -

#36.禪宗語錄一百則| 誠品線上

禪宗語錄 一百則:,:誠品以「人文、藝術、創意、生活」為核心價值,由推廣閱讀出發,並透過線上網路,傳遞博雅的溫度,打造全新的文化場域。 商品規格. 書名/, 禪宗語錄一 ... 於 www.eslite.com -

#37.《禅宗五宗七家语录》编者序 - 禅刊

... 禅宗祖师的语录、公案。我想,除了跟个人的修学证量有关之外,还有一个方面的因素,就是语言文字方面的障碍。 据我们多年在整理禅宗语录过程中的体会,当我们对某一个 ... 於 chan.bailinsi.net -

#38.中國傳統文化之禪宗語錄集錦 - 每日頭條

中國傳統文化之禪宗語錄集錦 · 1、菩提本無樹,明鏡亦非台,本來無一物,何處惹塵埃。 · 2、一切有為法,如夢幻泡影,如露亦如電,應作如是觀。 · 3、人身 ... 於 kknews.cc -

#39.電子書〉禪宗語錄 - udn 讀書吧

禪宗語錄. 作者. 白雲老禪師. 出版社. 千佛山白雲出版社. 格式. PDF. 出版日期. 2020-06-24. 分級. 普級. ISBN. 9789869692625. 定價. 400元. 5折200元 免費試閱 ... 於 reading.udn.com -

#40.禪30 禪宗五家七宗祖師語錄(尺寸: 21.5 x 15.5 x 4.2公分)

即臨濟、溈仰、曹洞、雲門、法眼等「五家」,加上出自臨濟之楊岐派、黃龍派,合稱「七宗」。 本書計收錄《鎮洲臨濟慧照禪師語錄》、《筠州洞山悟本禪師語錄》、《瑞州洞山 ... 於 www.compassiontw.org -

#41.禪宗祖師語錄(果醒法師2012年2月弘講於分會)

禪宗 祖師語錄為祖師們開示之記錄,生活中隨手拈來的法寶,可作為現代人生活解惑之良藥、超越煩惱之指引,更讓我們了知生命本質的觀念與方法。讓我們隨著祖師們的智慧法語, ... 於 www.ddmbasf.org -

#42.祖師語錄 - 平安禪- 靈鷲山

禪宗 泰斗虛雲老和尚的48件奇事. 2019/12/13 出處:南華禪寺 圖:Andy Fu、整理自網路 25625. 這是近代中國佛門四大高僧之一的虛雲老和尚,在晚年所作的自題詩。我們從 ... 於 peacemeditation.ljm.org.tw -

#43.從《圓明居士語錄》看清世宗的性空思想

清世宗雍正皇帝(1678–1735)自幼喜讀佛典,廣交僧伽,自. 號「圓明居士」、「破塵居士」。他深通禪宗心法,於康熙五十一年. (1712)在章嘉呼圖克圖(1642–1715)的 ... 於 jas.hkbu.edu.hk -

#44.禪宗語錄* +*禪宗公案*@ 諸緣來去何增減?笑擁斜陽照海天 ...

禪宗語錄 是禪宗祖師說法開示弟子的記錄書。禪門高僧平日說法開示弟子,多以通常俗語直說禪法宗旨,由其侍者或者參隨弟子加以記錄,然後編輯成 ... 於 mypaper.pchome.com.tw -

#45.禪宗精裝的價格推薦- 2023年7月| 比價比個夠BigGo

全新書博民逛書店禪要歷代禪宗語錄精要精裝【書內有水漬看圖】Y10893 明賢法師宗教文化978 · $660. 價格持平. Yahoo超級商城 博民逛書店2(14). 於 biggo.com.tw -

#46.從禪宗語錄看句末助詞「去」的用法與產生 - 國立臺灣師範大學

法藏文集•中國佛教文化論叢。 zh_tw. dc.title, 從禪宗語錄看句末助詞「去」的用法與產生, zh_tw ... 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#47.禪宗語錄 - 中文百科知識

禪宗語錄. 禪宗語錄. 記載、輯錄中國佛教禪宗六祖以後歷代禪師法語的書籍。大都為禪師口語,由親隨左右的門弟子隨時筆錄編集而成。舉凡師徒傳法心要、參悟驗證、方便施 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#48.禪宗祖師語錄|禪宗歷代祖師傳法偈|天界之舟禪宗一脈

禪宗 |歷代禪宗祖師|禪宗祖師語錄|禪宗歷代祖師傳法偈|天界之舟禪宗一脈「不立文字,教外別傳;直指人心,見性成佛。」 每每聽到禪宗公案就感動 ... 於 natasha790708.pixnet.net -

#49.禪門語錄 - 人間福報

禪來自於古印度,在印度只有禪而沒有禪宗,禪宗是中國佛教的重要宗派,也稱為「禪門」。 「語錄」一詞,最初見於《宋高僧傳‧慧義寺神清章》中之〈北山參玄 ... 於 www.merit-times.com -

#50.【法鼓山網路禪修】禪宗語錄:永覺元賢

影片名稱【法鼓山網路禪修】禪宗語錄:永覺元賢. 更新日期:2020-12-21 瀏覽人次:610. TOP. 關於法鼓山 · 創辦人聖嚴法師 · 傳燈院介紹. 於 www.ddm.org.tw -

#51.禪宗- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2023年4月

簡體書-十日到貨R3Y【禪宗語錄詞語研究】 9787503483325 中國文史出版社作者:何小宛著 ... 簡體書-十日到貨R3YY【宜春禪宗師語錄】 9787802545809 宗教文化出版社作者 ... 於 www.lbj.tw -

#52.宋代禪宗語錄被動式語法研究-以被字句 - 博碩士論文網

詳目顯示. Email地址: 轉寄. 展開. twitter. line · 我願授權國圖 · 國圖紙本論文. 研究生: 具熙卿. 論文名稱: 宋代禪宗語錄被動式語法研究-以被字句、為字句為例. 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#53.唐宋禪宗語錄疑問句研究- 張鵬麗- Google Books

Bibliographic information ; Title, 唐宋禪宗語錄疑問句研究 ; Author, 張鵬麗 ; Publisher, 浙江大学出版社, 2014 ; ISBN, 7308134172, 9787308134170 ; Length, 248 pages. 於 books.google.com -

#54.悟覺妙天禪師禪修語錄(精裝版)

禪宗 第八十五代宗師南無悟覺妙天禪師,拜在第八十四代宗師敬哉禪師門下,苦修八年,證入無上正等正覺,得到世尊真傳的佛陀心法法脈傳承,於一九八三年開始弘揚禪宗正法 ... 於 www.zencosmos.com.tw -

#55.禪宗語錄- 白雲老禪師 - Google Play

「要識自本心」!主要的意義在哪裡?就是你那個自我有正面的也有負面的,自我在什麼時候會表現出來?是當面對人與事時,在現實生活中時時刻刻都有機會表現出來。 於 play.google.com -

#56.禪宗語錄【中國大百科全書】—— 佛教詞典 - 佛弟子文庫

Chanzongyulu 記載、輯錄中國佛教禪宗六祖以後歷代禪師法語的書籍。大都為禪師口語,由親隨左右的門弟子隨時筆錄編集而成。舉凡師徒傳法心要、參悟驗證、方便施化,諸 ... 於 m.fodizi.tw -

#57.明末中國的禪宗人物及其特色

人名 在世年代 臨濟(南嶽下) 嗣法之師 續燈存稿 1642 五燈嚴統 1650 續指月錄 1670 絕學明聰 ?‑1572 32 本瑞 卷10 卷23 卷15 漢陽古巖 〃 〃 〃 〃 大休實 1514‑1588 〃 〃 〃 〃 於 www.chibs.edu.tw -

#58.Library of Academia Sinica

禪宗語錄 通集部-- v.119, 中國撰述.禪宗語錄通集部; 中國撰述.禪宗語錄別集部-- v.120, 中國撰述.禪宗語錄別集部; 中國撰述.禪宗語錄通集部-- v.121-127, 中國撰述 ... 於 las.sinica.edu.tw -

#59.編輯課程介紹網頁

心理治療與哲學諮商/禪宗語錄. 五, 10, 17, 蘇格拉底對話. 六, 10, 24, 寧靜時刻:PEACE ... 人為什麼要講道德或是倫理/禪宗語錄. 十五, 12, 26, 追尋意義及目的/禪宗語錄. 十 ... 於 scholar.fju.edu.tw -

#60.禪宗語錄中的 - 清華學報

新第14卷卷第1 期 民國七十一年十二月 篇名 禪宗語錄中的 作者 楊聯陞 類型 論文 頁數 299~306 全文下載 語言 中文 關鍵詞 中文摘要 ... 於 thjcs.site.nthu.edu.tw -

#61.輸入書唐宋禪宗語錄疑問句研究【中国・本の情報館】東方書店

禅宗语录 主要记载禅师之间、禅师与弟子之间的对话,这些对话多用当时的口语和方言,口语色彩浓厚,是研究近代汉语初期的重要材料之一。禅宗语录在体例上主要采用问答 ... 於 www.toho-shoten.co.jp -

#62.《錢塘湖隱濟顛禪師語錄錢塘湖隱濟顛禪師語錄錢塘湖隱濟顛 ...

33賴氏所謂的「宋元時代禪宗思想的一個側影」,筆者以為就是. 指在佛教朝世俗傾向發展下,以顛覆傳統作為,以顯示自力參證所獲得的特殊宗. 教體驗,而這種作為,也許不見容 ... 於 das.tut.edu.tw -

#63.禪宗語錄 - 台灣Word

禪宗語錄 是禪宗的「經典」之一。中國的禪宗以祖師的言教為主,製作出語錄、禪史、燈錄,從而用這些自宗創造的典籍來取代外來翻譯的千經萬論,乃是中國佛教自主發展的 ... 於 www.twword.com -

#64.大覺禪師語錄 - 中文百科知識

初習儒學,後讀《金剛經》、《法華經》、《大慧語錄》等佛典,乃立志出家,遂... 人物 介紹 附屬檔案 · 《禪宗全書》. 》、《洞上祖憲錄》、《五宗救》 ... 於 www.jendow.com.tw -

#65.禪宗語錄一百則 - 臺灣商務印書館

禪宗語錄 一百則. 禪宗語錄一百則. 作者: 江藍生編. ISBN:9570514523. 類別: 語言學習; 語言:中文; 出版日期:1998-05-01. 優惠價263元. 定價: 350 元. 數量 ... 於 www.cptw.com.tw -

#66.野鴨子飛過去了‧ 百丈禪師語錄 - 佛陀教育基金會

除此之外,我闡講過的禪宗祖師語錄,還包括《六. 祖壇經》,以及永嘉玄覺、石頭希遷、南泉普願、趙州. 從諗、溈山靈祐、大慧宗杲、宏智正覺等禪師的語錄,. 已出版的只有 ... 於 ftp.budaedu.org -

#67.Top 500件禪宗語錄- 2023年6月更新- Taobao - 淘寶

去哪兒購買禪宗語錄?當然來淘寶海外,淘寶當前有631件禪宗語錄相關的商品在售。 於 world.taobao.com -

#68.禪宗語錄中之

百丈笑云,第一座輸卻山子也。因命之為開山。 無門曰,溈山一期之勇,爭奈跳百丈圈圚不出。檢點將來,便重不便輕,何故、[漸+耳]。脫得盤頭,擔起鐵枷。 頌曰颺下笊籬并木 ... 於 buddhism.lib.ntu.edu.tw -

#69.禅宗六祖慧能大师的10大经典名言,句句直达人心,了悟人生!

禅宗 六祖慧能大师的10大经典名言,句句直达人心,了悟人生! · 1、菩提本无树,明镜亦非台;本来无一物,何处惹尘埃。 · 2、不悟即佛是众生,一念悟时,众生 ... 於 www.163.com -

#70.禪宗語錄一百則中英對照

喺Hong Kong,Hong Kong 買禪宗語錄一百則中英對照. 閒社carousell 優惠! 買兩本減$20 買三本減$30 買四本以上減$50 喺書本及雜誌- 宗教書藉度買嘢,傾偈買嘢! 於 www.carousell.com.hk -

#71.女性禪師語錄的書寫意識-以明末《伏獅祇園語錄》為個案

本文是筆者對明末女性禪師研究的系列作品之一。在眾多禪宗語錄中,女性禪師語錄實屬稀少,而這些女性禪師語錄的出現、印行,其背後承載的書寫意識是 ... 於 www.airitilibrary.com -

#72.禅宗语录辑要_百度百科

《禅宗语录辑要》是2011年上海古籍出版社出版的图书,作者是本社。 於 baike.baidu.com -

#73.歷經寒暑十二載,《禪宗語錄鑑賞辭典》出版- 佛門網

4月8日,《禪宗語錄鑑賞辭典》首發式在中國汝州市風穴書院舉行。 《禪宗語錄鑑賞辭典》由上海辭書出版社出版發行,是一部中型佛學類鑑賞辭典,收錄鑑賞 ... 於 www.buddhistdoor.org -

#74.非常非常好笑的笑話集|dcard|最新幽默梗|最新爆笑無敵 ...

所有分類. 最新文章 · 熱門文章. 文章分類. 心靈成長. 禪宗譜系 · 天界之舟舞蹈 ... 語錄|爆笑短句| 搞笑句子|網路圖文笑話 · 鬼月笑話特輯|Dcard|鬼月 ... 於 babywinru.pixnet.net -

#75.古尊宿語錄(宋刊本) - 國家文化資產網

存二十五家三十二卷。刊本。 「尊宿」謂受人尊敬的前輩,「語錄」是禪宗祖師們修行智慧的彙集。全帙為四十八卷,收錄晚唐五代至南宋初期37位重要禪師語錄 ... 於 nchdb.boch.gov.tw -

#76.禪宗專集

禪宗 專集. 001 經 01 南宗頓教最上大乘摩訶般若波羅蜜經六祖壇經(唐法海集記) · 02 六 ... 04 御選語錄(清世宗皇帝選) · 05 江西馬祖道一禪師語錄 · 06 黃檗山斷際禪師傳 ... 於 www.baus-ebs.org -

#77.禪門語錄 - 佛光山

「拈花微笑」*1是禪宗最古老的公案,是人間最美麗的傳說,二千多年來,禪的智慧流傳在人間,開啟了世人的眼目,照亮了萬古長夜。 禪學淵源於印度,盛興在中國。 於 www.fgs.org.tw -

#78.B020禪宗語錄別輯 - Scribd

余生緣末世,不能詳知當時禪學心傳之盛,僅受有蒙山和尚刊傳之六祖壇經,而歷代禪師語錄則全付闕如,唯知只參一「無」字而已,蓋退居庵頭禪風始終如是也。須知:我宗無言句 ... 於 www.scribd.com -

#79.大日本續藏經: 禪宗語錄別集部 - Google Books

Title, 大日本續藏經: 禪宗語錄別集部. Volumes 616-620 of 大日本續藏經: 靖國紀念, 中野達慧. Contributors, 前田慧雲, 中野達慧. Publisher, 藏經書院, 1905. 於 books.google.com -

#80.禪宗語錄 - 千佛山CFS

佛弟子協會與千佛山慈善基金會整合網站,讓十方善信方便查詢與閱覽,操作更便利。最新資訊、活動花絮、佛學講座、插畫動畫、烹飪教學、電子e會訊、養生保健、靜心 ... 於 www.cfs1368.org.tw -

#81.启悟人生的禅宗语录 - 名言网

启悟人生的禅宗语录 · 1、人身难得,六情难具,口辩难中,才聪难致,寿命难获,明人难遭,直言难有,大心难发,经法难闻,如来难值。 · 2、是日已过,命亦随减,如少水鱼,斯 ... 於 www.mingyannet.com -

#82.024 編輯緣起 - 星雲大師全集

此外,五家七宗*1亦流傳有各語錄的代表作,至今禪宗語錄不下三百餘種。語錄也不限於中國禪家的講說、開示等,像尼釆語錄、海明威語錄,叔本華思想語錄等,都 ... 於 books.masterhsingyun.org -

#83.第71 冊 - CBETA 漢文大藏經

請選擇經名. 中國撰述/諸宗著述部/禪宗語錄別集. No.1404 兀菴普寧禪師語錄(3卷) 【(侍者)淨韻.清澤.道昭.景用.禪了編】 · No.1405 石溪心月禪師語錄(3卷) ... 於 tripitaka.cbeta.org -

#84.禪偈的法義DVD(禪宗語錄) - 千佛山全球資訊網

禪偈的法義DVD(禪宗語錄). 從果說因,是緣生法。從因說果,是因緣法。如筏喻者,執著成幻。法是度門,背捨成幻。幻乎?實性乎?莫忘了,業中有道! 定價:$950 售價:$855 ... 於 www.chiefsun.org.tw -

#85.維文書坊佛學經典中國佛宗教教典籍選刊-大乘起信經論校釋 ...

維文書坊佛學經典中國佛宗教教典籍選刊-大乘起信經論校釋/中華書局/禪學入門禪宗經典禪宗書籍暢銷書禪宗語錄禪密要法禪宗公案| 因賣場只能刊登一個價格, ... 於 tw.bid.yahoo.com -

#86.白雲書坊 - 千佛山白雲禪寺

是當面對人與事時,在現實生活中時時刻刻都有機會表現出來。 書籍資料: 書名:禪宗語錄作者:白雲老禪師講述,千佛山白雲出版社編輯部整理出版/發行:千佛山白雲出版 ... 於 www.cfsbycm.org.tw -

#87.(PDF) 女性禪師語錄的書寫意識-以明末《伏 ... - ResearchGate

從文本中顯現,《祇園語錄》的書寫意識仍是稟持禪宗不立文字、以文字破文字的宗旨來寫就,書寫所要傳達的是一種教化功能,並保留其開悟弘法的資料。再而,這個時代中讓《 ... 於 www.researchgate.net -

#88.人間佛教語錄 - 佛光山百萬人興學委員會

... 語錄》、《兵家語錄》等,語錄的涵蓋層面,擴而論之,為哲學人生的記錄或宗教典籍。 雖然語錄體的起源可追溯到《論語》,但有「語錄」之稱,卻始於禪宗的《六祖壇經》 ... 於 www.fgsfgc.org -

#89.禪宗語錄- 永嘉大師證道歌(一)|見性成佛|天界之舟 - 龍吟問路

只要我們開始對某些人事物有了佔有或控制慾,那我們無形之中就已經著魔了,因為這些都是「魔性」的一種。 我們要把自己的肉體看成一件衣服, ... 於 open101875.pixnet.net -

#90.禅宗语录之王 - 知乎

《临济录》之“龙象蹴踏,非驴所堪” ... 【“道流,莫向文字中求。心动疲劳,吸冷气①无益。不如一念缘起无生,超出三乘权学菩萨②。” “大德,莫因循过日。山僧往日未有见处时 ... 於 www.zhihu.com -

#91.法光講堂- 禪宗語錄 - Facebook

禪宗語錄 : 唐朝洞山良价禪師云: 不求名利不求榮,只麼隨緣度此生; 一個幻軀能幾時,為他閒事長無明。 確實的,人生幾時,功名、富貴,權力,情感, 到頭總是空, ... 於 m.facebook.com -

#92.禅宗语录的特色_师曰 - 搜狐

中国古代的禅师之间相互探讨佛法或者是佛子求法的故事多以问答形式被结集起来,这些问答汇集在一起就形成禅宗的语录。如《景德传灯录》、《五灯会元》、《 ... 於 www.sohu.com -

#93.經典的禪宗語錄,充滿佛性的名言 - kokokoko96899的部落格

經典的禪宗語錄,充滿佛性的名言 · 1、菩提本無樹,明鏡亦非台,本來無一物,何處惹塵埃。 · 2、一切有為法,如夢幻泡影,如露亦如電,應作如是觀。 · 3、 ... 於 kokokoko96899.pixnet.net -

#94.禪宗語錄輯要(全二冊) - 博客來

《禪宗語錄輯要》曾收入日本《大正新修大藏經》中,主要輯錄的是中國禪宗\〃五家七宗\〃的語錄。這些語錄皆是晚唐至宋禪風大昌時期禪師話語的匯錄。其活潑的語言,機智 ... 於 www.books.com.tw -

#95.禪宗語錄詞語研究(精)/中國社科大學經典文庫

禪宗語錄 詞語研究(精)/中國社科大學經典文庫. 作者:何小宛; 出版社:中國文史; ISBN:9787503483325. 出版日期:2017/01/01; 裝幀:精裝; 頁數:280. 於 tl.zxhsd.com -

#96.佛教叢書2-經典 - 星雲大師

內容記述自過去七佛、初祖大迦葉以至唐末、五代等諸禪師的傳承,以及行狀實錄,並保存了不少禪宗語錄,是現存較完整而最古老的禪宗史書。其中雖然略有殘缺,然而所缺不多, ... 於 www.masterhsingyun.org.tw -

#97.從印度佛學到中國佛學─楊惠南先生七十壽慶論文集

... 禪宗語錄」於焉形成。基本上,「語錄」乃禪宗祖師平日說法開示,或賓主彼此激揚,互相討論和啟發的記錄書。禪宗師徒或禪師與俗眾應對之間產生了所謂「機鋒」和「機用」,還 ... 於 books.google.com.tw