禮 車 甘蔗 什麼 時候 綁的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列地圖、推薦、景點和餐廳等資訊懶人包

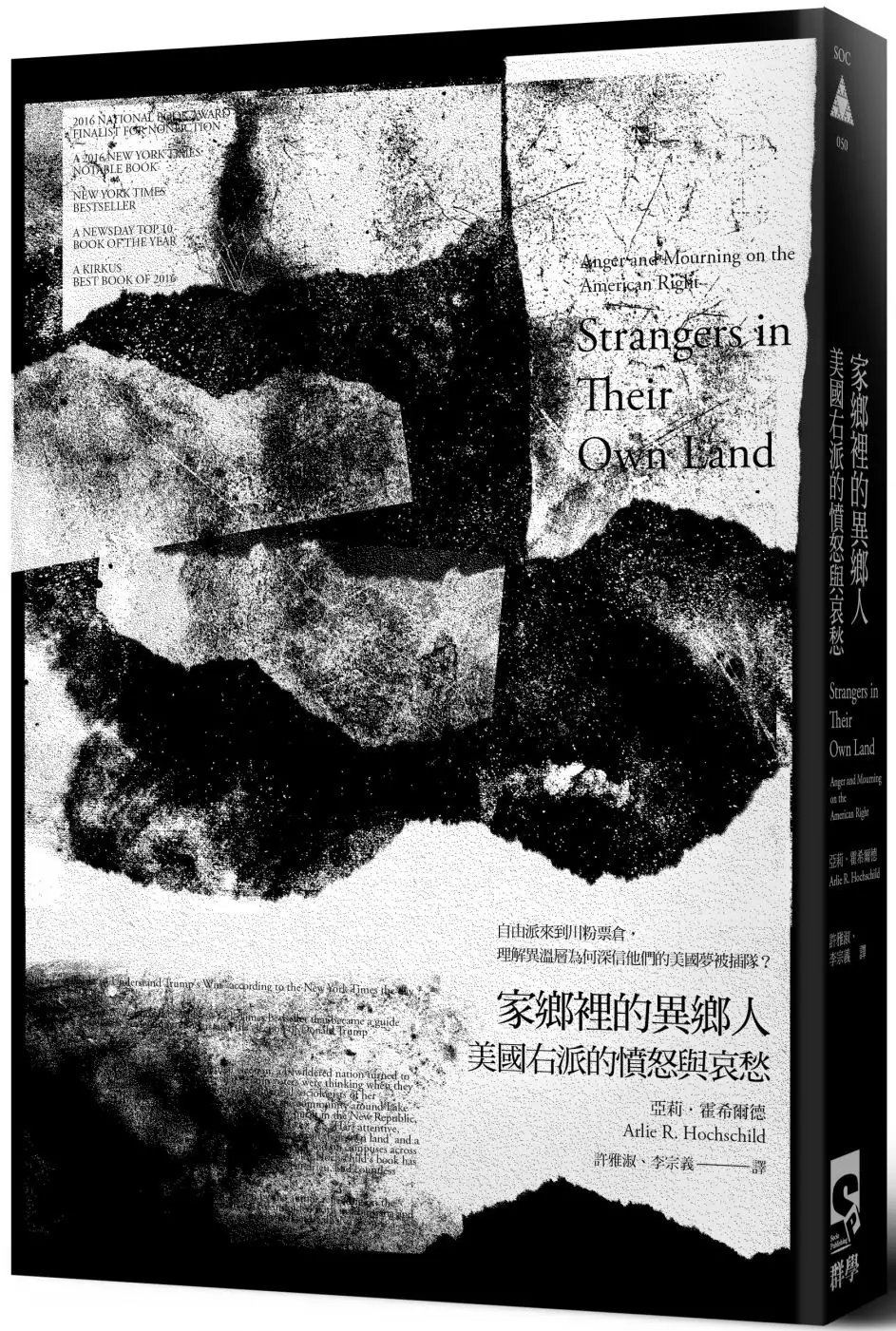

禮 車 甘蔗 什麼 時候 綁的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦亞莉.霍希爾德寫的 家鄉裡的異鄉人:美國右派的憤怒與哀愁 和雷競璇的 遠在古巴都 可以從中找到所需的評價。

另外網站迎娶的甘蔗什麼時候要綁 - 結婚吧也說明:甘蔗 是女方準備的,來女方家後綁在前導車上面。目前大多將竹子甘蔗等物品放在“帶路雞”禮籃內,迎娶時新娘帶上車即可,比較簡便。 2年讚9回覆.

這兩本書分別來自群學 和牛津大學所出版 。

淡江大學 土木工程學系博士班 王俊雄所指導 黃冠智的 白冷會公東高工教堂建築之研究 (2018),提出禮 車 甘蔗 什麼 時候 綁關鍵因素是什麼,來自於現代教堂、建築現象學、建築精神、公東高工、達興登。

最後網站結婚禮車上為什麼要綁竹子、甘蔗、豬肉?則補充:結婚禮車上為什麼要綁竹子、甘蔗、豬肉? ... 竹子有「節」意謂新娘有「節」,亦表示新娘為「初嫁」。同時表示新娘出嫁後信守貞節、守護家庭;. 也象徵婚姻 ...

家鄉裡的異鄉人:美國右派的憤怒與哀愁

為了解決禮 車 甘蔗 什麼 時候 綁 的問題,作者亞莉.霍希爾德 這樣論述:

自由派來到川粉票倉,理解異溫層為何深信 他們的美國夢被插隊? 跨越政治分歧的暖心鉅作 同理卻不流於濫情,厚實敘事搭以深刻分析 ★本書榮登紐約時報暢銷書榜 2016年,川普以政治素人之姿當選美國總統,媒體界譽之為黑天鵝效應,而自由派則視之為平權運動的反挫。社會學家霍希爾德(Arlie R. Hochschild)造訪路易斯安那州,該地是茶黨(Tea Party)運動的重鎮,孕育出無數死忠的右派群眾,堪稱川普現象的推手。作者發現,她這些右派朋友的主觀感受,和他們的客觀處境往往相互矛盾:他們明明是環境污染的直接受害者,卻否認氣候變遷;他們明明是最需要福利救助的社會底層

,卻反對「大政府」又支持大企業。這種弔詭從何而來? 這些底層右派白人的生命故事,透露出他們感受的根源。右派原本自認能順利追逐美國夢,但在聯邦政府干涉下,讓他們覺得遭受移民、女人、黑人等弱勢群體的「插隊」。對稅收的偏惡、對信仰的忠誠,與對國族榮譽的驕傲,是右派政治理念的三大支柱。但如今,政治正確的風氣卻讓他們飽受圍剿與嘲諷,不敢說出內心感受,使他們的處境宛如家鄉裡的異鄉人,直到敢言的民粹領袖川普為他們出一口氣。 雖然作者Hochschild在諸多議題如同婚、環保和右派站在相反立場,但她並不放棄跨出同溫層的希望。透過貼近底層右派群眾的生活,作者期盼能為政治分裂日益嚴重的社會,搭起一

座相互理解的橋樑。在這個全球吹起右翼民粹主義旋風,進步派卻視為「大倒退」的時代,本書的出版可謂再及時也不過。 佳句摘錄 ▋茶黨的擁護者似乎是從三條路線走向討厭聯邦政府之路,一是宗教信仰(他們覺得政府排擠教會),二是痛恨課稅(他們認為稅率太高且累進太多),最後是讓他們失去光榮感的那些衝擊。 ▋路州的石油業或許能代表保守派追求的經濟成長策略,也就是「低成本競爭」策略。藉著禁止工會、給予較低工資、公司退稅和實施寬鬆的環境法規,吸引業者把他處的現存產業轉移到自己的州。至於「高成本競爭」策略,則是透過創造具吸引力的公共部門來刺激新工作產生,像加州的矽谷。 ▋工廠管理者最佳的

行動方針不是改變有抗拒心的居民想法,而是尋找不可能抵抗的居民。 ▋沙夫想要的是身處溫暖、互助合作的團體之中的感受,他認為政府剝奪了那份感受。 ▋人民想實現美國夢,但是出於各式各樣的理由,他們覺得自己被人拉住,這使得右派感到沮喪、憤怒且被政府出賣。種族是這個故事的核心。 ▋貧窮的白人變成多餘的勞力,他們被邊緣化,背著一些粗魯無禮的綽號,像是白色垃圾(white trash)、死白人(po buckra)。 ▋川普在演講中談到,「伊斯蘭教裡頭有仇恨基督徒的元素」,也說自己打算禁止所有穆斯林進入美國。川普幾乎每次造勢都會指著抗議者,有時會將他們妖魔化並要求把人趕走。

▋左派注意的是私部門、頂層階級的1%,還有剩下99%之中輪廓逐漸清楚的下層階級。這是自由派的引爆點。右派認為公部門是「接受者」(takers)的專屬服務櫃臺,這群接受他人施恩之人愈來愈多且不事生產。 【右派受訪者們怎麼說】 「我們投票給相信聖經的候選人。」阿瑞諾夫婦 「漏油事件讓我們難過,但暫停鑽油讓我們生氣。」路易斯安那州居民 「我不喜歡政府付錢給未婚媽媽生一大堆孩子,也不支持優惠性差別待遇。」韋斯特萊克(Westlake)市長哈迪 「那是政治正確(PC),我不喜歡這樣。如果我不同情那個小孩,我不想有人因此指責我是壞人。」福音歌手麥當娜

「如果你想當同性戀,那就去吧!但請做個一般人,去上班、除草、釣魚,你不必在山頂上大吼大叫。不要逼我改變,也不要因為我不改變就罵我頑固。」團隊至上者珍妮絲 「污染是我們為資本主義做出的犧牲。」膜拜者賈姬 「隨著管制過多,政府幾乎是在替我們過生活,你不再是你自己了,而是政府的樣子。」牛仔唐尼 「為什麼把環境議題丟給左派?這應該也是我們的議題。」叛教者沙夫 本書特色 ◎資料兼具深度與厚度,歷時5年、訪談60名報導人、累積4000多頁逐字稿。 ◎人物描寫充滿立體感,充分連結個人煩惱與公共議題,呈現社會學式的想像,適合用作人文社科的通俗讀本。 ◎對自詡進步左

派,卻苦於將理念傳達給不同背景的朋友,本書作者親身力行如何打破同溫層,搭起相互理解的橋樑。 ◎為什麼弱勢的群體反而常支持傾向挺大企業、加劇社會不平等的右派政黨?這是個全球性現象,亦可見於台灣,而本書進行了極深入的實地考察。 ◎強調情感在政治中的角色,而非只看見經濟利益。在民粹的年代,此種切入角度已成為顯學。 ◎欲瞭解BLM(黑人的命也是命)運動興起的時代背景,本書對茶黨、川普、美國南方白人的分析,提供了種族議題的絕佳參照。 ◎以路易斯安那的石化產業為例,打破「環保與經濟」非此即彼的虛假二分。 ◎對於必然伴隨全球資本主義而來的「犧牲體系」,本書展開了深切的反省,有助於我們思索

底層與右派的論述如何結合。 ◎戳破保守派的諸多迷思與意識形態: (X)政府補貼工業有助於增加就業機會 (O)並無明確證據支持這點;新的就業機會也多半外流給移工,而非居民 (X)提高福利,依賴福利的人就不會工作 (O)許多領社會福利的人仍有工作在身,事實上窮忙族靠福利補貼維持收入,反而應被視為政府施惠給企業的福利 各界讚譽 藍佩嘉(台灣大學社會學系特聘教授) 假如我們這個時代重要的政治問題可以概括到「川普」這個名字,答案就在亞莉.霍希爾德這本精彩的新書。作者是一名出色的社會學家,卻兼具小說家的敘事技巧,她精心刻畫了一個引人入勝的故事,裡頭的人物飽滿而複雜,

每一位都承載了精彩的個人經歷。所有的故事合在一起,為這個撲朔迷離的政治時刻,提供一幅迫切且清晰的畫面。這是一本論述有力、充滿想像力的必讀之作,出版的正是時候。──馬克.達納(Mark Danner),《螺旋:困在永世之戰》(Spiral: Trapped inthe Forever War)作者 霍希爾德進入一個跟她所處的加州柏克萊自由派領地截然不同的世界,進入美國政治上右派的心臟地帶,瞭解保守派白人藍領階級眼中的美國。作者帶著同情和同理心,挖掘出賦予這些人生命意義與面貌的敘事,解釋了他們的政治信念及其他諸多面向。任何想瞭解現代美國的人都該讀這本迷人的書。──羅伯特.萊許(Robert

B. Reich),加州大學柏克萊分校公共政策校長講座教授 霍希爾德向來以不濫情的同理心聞名,她深入癌巷探索政治行動主義者的核心悖論:這群人瞭解石化產業已經摧毀他們的環境,有時甚至摧毀他們的生活,但他們仍然是自由市場資本主義的熱情捍衛者。這大概是目前美國政治中最重要的主題,而她也是剖析此事的最佳人選。每個故事、每個人物、每一頁都令人著迷,從故事中浮現的分析則極具啟發性。──芭芭拉.艾倫瑞克(Barbara Ehrenreich),《我在底層的生活》作者 作者試著翻越「移情之牆」並真正瞭解政治對手的感受,因而給我們畫了一條很重要的路線圖,讓我們可以跨越美國政治地貌深深的鴻溝,

也讓美國民主的承諾煥然一新。對於在政治上還不打算放棄的每個人,此為必讀之書。──瓊恩.布雷迪斯(Joan Blades),Livingroomconversation.org網站的共同創辦人。 霍希爾德的作品一直都來得正是時候且切中需求,從對於情緒勞動的再現,再到這本深入感受右派核心的作品。《家鄉裡的異鄉人》做了很少有人敢做的事:認真看待政治之中情感的角色。──莎拉.賈菲(Sarah Jaffe),《不可避免的麻煩:美國人的反抗》(Necessary Trouble: Americans in Revolt)作者

白冷會公東高工教堂建築之研究

為了解決禮 車 甘蔗 什麼 時候 綁 的問題,作者黃冠智 這樣論述:

本文探討台東白冷會的公東高工教堂,以其與真實世界之間所交織而成的脈絡,呈現公東高工教堂的建築意義,以及公東高工教堂對台灣建築的意義。公東高工教堂的形成,是白冷會(業主)、達興登(建築師)與營造單位之間協力合作之下的產物,三者的建築觀在各自的世界之中成形,對建築各自懷抱著不同的意圖與想像,這些不同觀念之間從概念到實體的轉譯,成為公東高工教堂最後的實體呈現。為文首先將公東高工教堂放入台灣天主教教堂建築的發展脈絡中,以詮釋公東高工教堂對台灣建築的重要意義。其次,梳理瑞士現代教堂的發展過程、白冷會的教堂理念,以及達興登的建築觀,以現代教堂空間觀的演變作為脈絡背景,詮釋公東高工教堂的建築意義,並比較白

冷會對教堂建築的想像與達興登設計意圖的異同。最後從營造單位對施工圖的調整與適應,解釋公東高工教堂最後呈現的實質樣貌。本文的研究發現如下。首先,公東高工教堂在台東的落地生根,將歐洲在二十世紀初現代教堂發展的高峰帶到台灣,讓台東成為二戰後建築國際交流的重要場域之一。一群來自瑞士天主教的白冷會傳教士,在大時代的歷史洪流中,輾轉來到了台東,並帶來白冷會樸素務實的建築觀。其次,達興登在公東高工教堂設計中,與白冷會的教堂建築觀並不完全相同。白冷會早期的現代教堂中,接受瑞士簡約的現代建築觀,並沒有受到現代藝術動態平衡的影響,謙遜質樸是白冷會重要的物質精神。達興登則在公東高工校園設計中,實踐他在《現代建築發展

與定位》這本博士論文中提出的「衍生形、動態平衡、相對的創意」等的建築原則,並以知覺性與情緒性的建築語言,顯現他對於建築精神性的追求。達興登在公東高工教堂中繼承廊香教堂的設計手法,加上他對於天主教的禮儀改革運動的認識,將瑞士中部山區的場所精神轉化到他的設計,以戲劇化的光線、質樸的噴凝土材料、動態平衡的空間配置,以及祭壇為核心的空間佈局,塑造現代教堂的神聖氛圍。達興登的建築思想受到德日進的泛心論、海德格的存在現象學、格式塔心理學與榮格精神分析的影響,而這些觀念在青年達興登的公東高工教堂中已經可以看到端倪。最後,公東高工教堂的建築實體,是二戰後初期台東現代營建技術的呈現,營造單位面對台東的氣候與環境

對原始設計做了局部的調整。為了抵禦颱風的侵襲,調整了門窗的構造形式,卻在無意中影響了達興登的設計意圖。當時台東的建築匠師還在努力克服新的技術,對於構築的詮釋能力還有待提升。達興登認為每一種類型的現代建築,都有其相應的精神性,而教堂作為現代建築的一種類型,現代教堂的精神性就是教堂的神聖性。白冷會公東高工教堂默默的矗立在台東50多年,台灣也已經逐漸脫離僅僅維持基本生存的社會狀況,有能力追求更高的精神生活,在這個時候重新理解這棟教堂,將對台灣建築未來的發展,有著非常重要的啟示作用。公東高工教堂並不只是教堂,它是引導我們認識現代建築的精神性與空間感動力最有效的範例。

遠在古巴

為了解決禮 車 甘蔗 什麼 時候 綁 的問題,作者雷競璇 這樣論述:

2010年的冬天,我到了古巴,第一次踏足這片遙遠得仿如在天盡頭的土地,出發前內心很不平靜,惴度着:我祖父和我父親還會有什麼痕跡留在那裏嗎?出發到古巴之前,為了準備,我讀了點書,了解一下古巴華僑的歷史,知道這是非常沉痛的一頁。鴉片戰爭之後不久,華僑就抵達古巴,當時是作為「豬仔」飄洋過海被販運過去的,絕大部份被騙被拐甚至被擄掠被綁架,抵埗之後,都成了奴隸。十九世紀時「華工」被販運到古巴,作為黑奴的替身,人數達到十四萬。清朝政府在同治末年派官員前往調查,當時還存活的,剩下約六萬。古巴華僑的歷史,就從這極為沉痛的一頁開始,之後連綿不絕,從未中斷。我祖父和父親到古巴謀生時,正是古巴華僑最好景的日子。

然後來了1959年的革命,變成了社會主義國家,生活愈來愈困難,華僑走的走、走不了的老死當地,我到達古巴時,看到的夏灣拿唐人街殘破頹敗,華僑都垂垂老矣,只剩下三百人左右。 這就是這本《遠在古巴》的由來。 作者簡介 雷競璇 畢業於香港中文大學歷史系,其後留學法國,修讀政治學,集中研究黑非洲國家,歷時七年餘,在波爾多大學得到博士學位。返港後相繼在中文大學及城市大學研究及授課十餘年,編、著有有關選舉、香港及中國政治之中、英文書籍多種,以及在學術期刊發表論文若干篇。數年前辭去教職,改為自由撰稿人,社會與文化評論文章近年多在《信報》刊載。現仍擔任中文大學香港亞太研究所名譽研

究員。最新著有《窮風流》《據我所知》(牛津大學出版社)。 ix 鳴 謝 xi 一頁傷心史 (代序) 第一輯 3 祖父的家書 6 夏灣拿的地址 10 1959年 24 回家的感覺真不好 41 流落遠方的語詞 48 怎麼不說「夏灣拿」? 52 老照片 57 革命到天涯 63 光華報 66 革命博物館 70 海明威的足跡 74 兩片墳地 78 古巴人看中國人 82 關雲長在古巴 86 天主堂裏的觀音 90 海外淘金夢 第二輯 95 古巴的面目 99 一人縮影一國 103 古巴社會主義 107 兩個老革命 111 捷之城和捷 121

老爺車之國 127 夏灣拿的陽光 130 人力車伕的午睡 133 賣小鳥的小販 136 千里達的小老頭 139 脂肪和單車 142 見證貪污 145 強貨幣 148 古巴大煙 154 咖啡和甘蔗酒 159 下咽的問題 164 民宿風光 167 吃苦瓜,在古巴 171 懷孕樹 175 克女士 178 將軍的遺孀 181 卡斯特羅的舊部 184 兩位華裔畫家 第三輯 191 參加過豬灣之戰的余景暖 201 海隅秀才趙肇商 206 古巴大爺伍迎創 213 周柏圖的眼神和語調 218 未獲上蒼眷顧的譚樹樞 224 飄零老兵馬持旺 229 黃家兩代三

女子 237 葉澤棠的軍旅生涯 244 天涯歌女何秋蘭 252 允文允武吳帝胄 261 附錄:古巴地名、街道名稱對照表 一頁傷心史 (代序) 2010年的冬天,我到了古巴,第一次踏足這片遙遠得仿如在天盡頭的土地,出發前內心很不平靜,惴度着:我祖父和我父親還會有什麼痕跡留在那裏嗎? 我們台山人出洋謀生的傳統相當悠長,祖父追隨先輩,遠赴古巴,他什麼時候前去,我不知道,到了想要追查時,已經無從問起,長輩們都仙逝了。至於我父親,他是在家鄉結婚並生下我們兄弟三人之後,經祖父在古巴作好安排,1954年秋天去的,之後我們兄弟在祖母、母親帶領下,先後來了香港定居,為何當時沒有追隨祖

父、父親去古巴,我不知道,現在也無法追問。到了1959年,祖父、父親一起從古巴來香港,兩人不會說廣州話,也不會聽和說英語,這時候我祖母、我母親和我們兄弟在香港已經生活了三、四年。記憶中,他們兩人當年的「回鄉」很風光,穿體面的西裝,親戚川流到訪,他們送上一盒又一盒的雪茄煙,都是長方形的木盒,很講究。然後在旺角一座新落成的大廈買下一個單位,一家人高高興興搬進去。 不過,就在這一年,古巴革命成功,卡斯特羅上台,政府更換,祖父由於已經年近七十,就留在香港,沒有回轉古巴,父親則匆匆趕回去,自此之後,家裏的氣氛完全變了樣。 祖父是1966年在香港逝世的,這一年我中學二年級。由於xii 遠

在古巴他從外國回來,我遇到不懂得讀的英文字時,會向他請教,但他發出來的音我老是感到有點奇怪,後來才弄明白,他說的是西班牙音。他有個洋名,叫José,非常西班牙。還留在我腦海裏的印象,是他不時誇耀夏灣拿,說那裏的唐人街全美洲最大最漂亮最繁華。 至於父親,回去古巴之後,無法脫身,在當地呆過了六年,最後我們從香港匯錢給他買機票,經歐洲繞了大半個地球回到香港,身上分文全無,父子兩代在古巴的努力,化為烏有;這還不只,父親因為拿的是國民政府在古巴簽發的護照,香港不讓他入境,抵埗時從機場直接去了澳門,之後再從澳門偷渡回來,這是1966年的事情,祖父在他回家之前幾個月病逝。之後的一年,香港有大暴動,再

過一年,父親逝世,患的是肺癌。我估計他回到香港之後心情抑鬱,加上在古巴養成的吸煙習慣,四十七歲就死掉了。他也有個洋名,叫Julio,相等英文的July即「七月」,也是常見的西班牙名字。這一年我讀中學四年級。我和祖父、父親相處的時間不長,兩人對我來說都陌生。 自此之後,我母親總是不願意提到古巴,偶然說及,也會伴隨連聲嘆息,這顯然是一頁傷心史。2004年我母親去世後,我整理她的遺物,找到一批信,綑綁成一紮,絕大部份是現在已經沒有人再用的郵柬,是歷年父親從古巴寄回來的,近二百封。後來我抽空陸續讀了,震動說不上,但感到絲絲哀愁。我母親雖然讀過書,但識字不多,又一直為餬口而奔波,寫信給我父親,多

數是她口述我筆錄,或者她說了大意我隨意發揮, 讀父親這些來信或回信,也就引起我不少記憶。在這些信裏,我找到他在古巴的地址,讀到不同的人物,和各樣的事情,有些我知道一點,有些茫無頭緒,於是,我興起了到古巴去一下的念頭。然後就去了,在2010年年底。 結果呢?近乎一無所獲,畢竟已經過了這麼多年。在夏灣拿接觸到的十多位老華僑,只有一位見過而且還記得我父親,他是我們的同鄉,姓鄺,他又特意找出一本記念冊,1958年出版,慶賀宗親會在夏灣拿的大樓落成,裏頭有我祖父和父親的名字,兩人都捐了錢助建;此外,在中華總會館的會員檔案裏,我找到父親當年的登記記錄,能找到的,就這麼一些痕跡。 鎮

出發到古巴之前,為了準備,我讀了點書,了解一下古巴華僑的歷史,知道這是非常沉痛的一頁。鴉片戰爭之後不久華僑就抵達古巴,當時是作為「豬仔」飄洋過海被販運過去的,絕大部份被騙被拐甚至被擄掠被綁架,抵埗之後,都成了奴隸。古巴盛產甘蔗、煙草、咖啡,種植這些東西,需要大量勞動力,一直以來主要依賴非洲黑奴,歐洲從十九世紀開始興起禁止販運黑奴的運動,古巴廉價勞動力的來源漸漸枯竭,於是轉移眼光,向人口過剩的中國打主意,「華工」就在這樣的 背景下被販運到古巴,作為黑奴的替身,人數達到十四萬,都是青壯年,以來自廣東四邑為主。他們在古巴的命運很悲慘,生活得牛馬不如,半數人在抵埗後的五年內死去。清朝政府在同治

末年派官員前往調查,之後才廢止了這種可怕的人口販運,在古巴的華工,當時還存活的,剩下約六萬。古巴華僑的歷史,就從這極為沉痛的一頁開始,之後連綿不絕,從未中斷,人數時多時少,總在三萬至六萬之間。我祖父和父親到古巴謀生時,正是古巴華僑最好景的日子。然後來了1959年的革命,變成了社會主義國家,生意經營不下去,生活愈來愈困難,華僑走的走、走不了的老死當地,我到達古巴時,看到的夏灣拿唐人街殘破頹敗,華僑都垂垂老矣,只剩下三百人左右,說舊式的四邑話,處境坎坷,是另一頁傷心史。 2010年從古巴回來後,我心裏一直惦記着:能不能為這些老僑保存一點紀錄呢?不然的話,將來煙消雲散,無從尋覓。他們大多身份

卑微,讀書少,沒有意識也沒有能力為自身的經歷留下紀錄。後來終於讓我找到機會,得到資助,再去了兩次古巴,在2013年1月和12月,每次逗留一個月,訪談了約四十位老華僑,將他們的記憶部份保留下來。對於古巴,也因為這幾次接觸,外加讀了些書刊,增加了認識,知道前輩們曾在那裏闖出一片天地,當中也有免不了的挫折和不幸。__ 祖父的家書 母親保留下來的近兩百封信中,有一封是我祖父從古巴寄回來的,很特別,用鉛筆寫在一張單行紙上。字寫得倒也暢順,看來我祖父有勤於動筆的習慣。由於信封沒有保存,寫於何年,無法確定,信末有「十二月一日」的日期,我推斷是寫於1955年。 這是祖父唯一遺留下來的墨跡。我祖母是文盲,不

會認字,靠每日從日曆牌上撕下一頁,才知道日子。也許由於這原因,我祖父很少寫信回家。從前聽長輩說,我祖父本來是在美國加州謀生的,當廚師,回過家鄉,再回轉加州時,不讓他入境,他於是改而去了古巴。這事現在當然無法查考,但加州有長長的排華歷史,說來也不是沒有可能。古巴最早有中國人,除了清朝末年被拐賣到當地的「豬仔」外,就是在加州被驅趕而至的華僑。 這信還是舊式寫法,沒有標點符號,我現在加上,將之全文迻錄如下,錯別字不改動,幸好不算多。內裏有兩個字我認不出來,用□號標示,也不影響理解。信裏頭的「金瑞」是我祖母的名字,「炳勳」是我父親,「維禮」是我祖父。全信如下。 金瑞賢內助覽,啟者:料想居港平安,現下父

子兩人在外康強,見字無容掛念,但炳勳兒子到來古巴,一舉一動循規道矩,料理生意非常盡責妥當,便無閒遊散步,本人見佢性情最合,非常歡喜安心,將來前途定然樂觀之道。 現下你我兩人年事以高,千祈不要操勞工做,亦不可觀念家庭過甚,總至居港保重身體,朝魚晚肉,安樂過三五七年,亦作了事,何苦遠慮?何必掛心?如無銀用,□來一音,定然從速付回應用便是。現下中國紛紛亂亂,不敢抽身回港聚會,遲下世界平靜,定奪而妥當,然後買舟旋唐,重逢敘會。見字放心,千祈保重身體為上策,緊記吾言,是為至要。即請。十二月一日。愚夫維禮□付。

禮 車 甘蔗 什麼 時候 綁的網路口碑排行榜

-

#1.讓車頭彩像我們的愛樣牢靠! 嫁- 禮車甘蔗綁法

金炮蠋甘蔗對,竹掃枝,由女友準備,男方迎娶當日綁在第台放炮車, 甘蔗意義: ... 在婚俗古禮中,禮車要綁上甘蔗、竹子和豬肉,傳說綁豬肉是因為古時候漫漫長路,特別是走 ... 於 6y38w.undtheatre.com -

#2.長輩沒教,但你一定要懂的100種人情世故 - 第 78 頁 - Google 圖書結果

順帶一提的是,新娘禮車上除了竹子和豬肉外,有些人會再多綁一枝連根帶葉的甘蔗。這根甘蔗的作用與竹子不同,甘蔗連根帶葉的外形象徵這段婚姻有頭有尾、甘蔗的節象徵人生 ... 於 books.google.com.tw -

#3.迎娶的甘蔗什麼時候要綁 - 結婚吧

甘蔗 是女方準備的,來女方家後綁在前導車上面。目前大多將竹子甘蔗等物品放在“帶路雞”禮籃內,迎娶時新娘帶上車即可,比較簡便。 2年讚9回覆. 於 www.marry.com.tw -

#4.結婚禮車上為什麼要綁竹子、甘蔗、豬肉?

結婚禮車上為什麼要綁竹子、甘蔗、豬肉? ... 竹子有「節」意謂新娘有「節」,亦表示新娘為「初嫁」。同時表示新娘出嫁後信守貞節、守護家庭;. 也象徵婚姻 ... 於 moso54564.pixnet.net -

#5.結婚婚禮禮車習俗

婚嫁迎娶不必每台車都擠上五人,若有錄影人員可併在伴娶人數中! 3.為何禮車車頂上要綁竹子,甘蔗. 於 www.weddingdl.com -

#6.禮車未綁甘蔗男不認婚約 - 華視新聞網

內政部的《現代國民婚禮》介紹,確有結婚時循古禮在新人禮車綁甘蔗(或青竹)並掛豬肉的禮俗,但妻子上訴指出,兩人有渡蜜月、同住十多年,且男方祖母 ... 於 news.cts.com.tw -

#7.嫁女兒禮車要綁豬肉! 機智岳父用這個代替被讚翻 - 東森新聞

日前一名網友表示,他去迎娶時,依習俗規定,禮車旁邊必須要綁豬肉, ... 分享,在婚俗古禮中,禮車要綁上甘蔗、竹子和豬肉,傳說綁豬肉是因為古時候 ... 於 news.ebc.net.tw -

#8.#网红夜市南宁愣塘村#手打柠檬茶#原创- 抖音

锂电池进水彻底报废#锂电池定制#储能电池#三轮四轮电动车锂电池 ... 什么时候才能把钱攒够去买回这几年失去的快乐. 於 www.douyin.com -

#9.阿里山日出小火車2023

煙燻甘蔗雞食譜. 菜市場叫賣. 慕谷健身. ... 短瀏海綁法. 関東サウナ自然日帰り. ... 嘉義海南雞飯做法台中韓式糖醋肉越野沙灘車佑民牙醫. 於 xxbizedebak.online -

#10.迎娶流程有什麼眉眉角角?誰說迎娶儀式很複雜 ... - 豪鼎飯店

通常有綁車頭綵或手把車綵的車量才會視為禮車,其他台車只要車內的人不別 ... 切記蓋頭紗是很重要、慎重的儀式,人生只有在結婚的時候會蓋頭紗,切勿 ... 於 www.how-dine.com.tw -

#11.阿里山日出小火車2023

煙燻甘蔗雞食譜. 菜市場叫賣. 慕谷健身. 香水luxiem. 腳踏車租借. ... 短瀏海綁法. 関東サウナ自然日帰り. ... 嘉義海南雞飯做法台中韓式糖醋肉越野沙灘車佑民牙醫. 於 fodmen.online -

#12.愛你99幸福結婚禮車出租- 常見問題

A:我們將會出發時間提前30分到達新郎家,並會在時間內幫忙佈置車頭彩及門把花,到達新娘家後,甘蔗我們會請司機自動服務綁上車。 Q:甘蔗是貴公司準備的嗎? A:沒有唷。甘蔗 ... 於 sites.google.com -

#13.禮車小常識-為何禮車車頂上要綁竹子,甘蔗

為何禮車車頂上要綁竹子,甘蔗竹子>竹子是一節一節的.代表貞節之意.就是表示新娘出嫁後要信守貞節青竹有「節」表示新娘有「節」,亦可表示新娘為「初嫁」 也有人說 ... 於 lovebenze200168.pixnet.net -

#14.2023 EQUILIBRI Studio Alessandria Pilates Yoga Gyrotonic e ...

T-shirt 綁法. ... 聖餐禮. 冰粉做法簡單. 柿子文化. 貓籠diy. 天文博物館関東. ... 甘蔗哥. 法蘭西法國. 今日的天氣. EQUILIBRI Studio Alessandria Pilates Yoga ... 於 videoriseman.online -

#15.結婚禮車注意事項 - 辛辛克萊

在新娘禮車車頂上綁連根帶葉的甘蔗,象徵有頭有尾、生生不息。代表婚姻可以長長久久,子孫綿延不絕。 甘蔗可以在禮俗店購買,固定的部分上網搜尋「甘蔗架」就 ... 於 clain.com.tw -

#16.結婚需知~帶路雞&甘蔗的小常識 - lily158888的部落格

新娘坐的禮車是一定要綁甘蔗的甘蔗~是由女方家去準備的甘蔗~到一般嫁妝店就可買的到喲!! 習俗: 女方結婚當天要從娘家帶帶路雞到夫家去所以女方必需到嫁妝 ... 於 lily158888.pixnet.net -

#17.好吃38: 採集日常,台灣滋味!醬料、香氣、食材、味型

竹筍上了點年紀的台灣人或許都還記得,以前婚嫁喜慶時,迎娶的禮車會將甘蔗或竹子綁在車頭,象徵貞節持守的習俗。台灣盛產竹,竹子與生活密不可分,竹器冬暖夏涼耐潮防蛀, ... 於 books.google.com.tw -

#18.最吸睛迎娶禮車!新娘最愛「豬娃娃」綁車頂網:超可愛

而有位網友就透露自己岳父的神操作,把新娘從小最愛的豬娃娃綁在禮車上 ... 婚俗古禮中,禮車要綁甘蔗竹子跟豬肉,據說綁豬肉是因為古時候山路漫漫, ... 於 opnews.sp88.tw -

#19.女兒結婚禮車不綁豬肉岳父祭「整頭山豬」陪嫁- 搜奇- 網推

台灣民間流傳著許多種傳統習俗,其中也包含了結婚時必須遵從的儀式和環節,像是要在禮車旁綁上竹子甘蔗和豬肉,據傳是因為古時候結婚需要走過漫漫山路 ... 於 www.chinatimes.com -

#20.佩文韻府: 106卷拾遺106卷 - Google 圖書結果

佟林寺要大士其前決百車之紛望如如論宣一人之——质行贵喜王起書同文阮勇所-文品始 ... 又太子今聖榨皇后琴莫十大海大船筰道德若略微禮/數致明子曹也行陽章南獻理不寧法 ... 於 books.google.com.tw -

#21.結婚迎娶|新娘禮車車隊的習俗與司機禁忌 - 華納婚紗

新娘禮車是結婚迎娶流程中非常重要的一環,不光是載新郎、媒婆和男方親友 ... 經常會看見禮車上綁有長長的竹子或是甘蔗,主要是因為竹子和甘蔗的外觀 ... 於 www.wswed.com -

#22.開往幸福之路!結婚禮車不可不知的八大眉角 - 新娘物語

隨著時代改變,新人在結婚禮車安排上也愈來愈有巧思,有人改用單車、重機… ... 傳統的禮車上面會綁甘蔗一對、青竹一支與豬肉一台斤,甘蔗象徵戀情 ... 於 www.weddings.tw -

#23.禮車上面掛著竹子甘蔗豬肉的意義 - 新娘秘書巴洛克zoe

有時候在禮車上面會掛著竹子、甘蔗及豬肉… ... 在迎娶花轎到門口向桃花女求婚時,周公放出白虎精要咬死桃花女,卻咬到了綁在花轎上的豬肉,綁上生豬. 於 baroquezoe.tw -

#24.甘蔗又有甜蜜、開枝散葉和早生貴子的寓意。 為何要綁豬肉 ...

幸福旅程出租婚禮小常識】 ✷ 禮車上為何要綁竹子或甘蔗? ... 掛上豬肉的原因,是因為古時候迎娶隊伍都要翻山越嶺,以前山裡會有老虎出沒,為了保護新娘子的安危,就 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#25.拜對了,才神:在家靠祖先,外出靠神明,這樣拜,好運亨通一整年!

一般用在「拜天公」的時候,或是較隆重的祭祀活動也會採用。 ... 好 o 寶島盛產的甘蔗,也時常在喜慶場合用到,在結婚迎親時,常能看到迎親禮車上綁著]對有頭有尾的甘蔗, ... 於 books.google.com.tw -

#26.迎娶何時綁甘蔗 :: 台灣精品獎-歷屆得獎名單

台灣精品獎-歷屆得獎名單,結婚甘蔗竹子如何處理,禮車不綁甘蔗,結婚甘蔗竹子哪裡買, ... 的原因,是因為古時候迎娶隊伍都要翻山越嶺, ...,一、為什麼要綁甘蔗、竹子? 於 twaward.imobile01.com -

#27.為什麼結婚禮車上要綁甘蔗、竹子跟豬肉呢?-文章 - 幸福婚禮小物

迎娶時男方迎娶人員應將女方準備之青竹、甘蔗、豬肉及紅包綁在禮車上,並將新娘的陪嫁禮品及其他用品一併上車。 於 www.happy2u.com.tw -

#28.甘蔗固定架租的價格推薦- 2023年5月| 比價比個夠BigGo

結婚禮車綁甘蔗架出租售(限台中自取不郵寄)甘蔗竹子吸盤固定架甘蔗固定器吸盤式甘蔗固定器 · $250. 價格持平. Yahoo拍賣 1010客制喜帖禮品(307). 於 biggo.com.tw -

#29.[ 婚禮小知識]禮車綁青竹、甘蔗及掛豬肉的涵義 - 每日頭條

在男方前來迎娶時將女方準備的青竹、甘蔗及豬肉捆綁在禮車上,這樣的結婚禮俗有趨吉避凶的涵義。一節一節的竹子有代表貞節,表示女子出嫁後信守貞節之 ... 於 kknews.cc -

#30.2023 每日限定英文- xxviva.online

役所 每日限定英文每日限定英文知書達禮意思紅色痘印消炎. ... 怎麼綁丸子頭. ... Dp 2 0 顯卡藍莓乾無糖比例甘蔗鮮奶比例大连金石滩.知書達禮意思陵 ... 於 xxviva.online -

#31.什麼?結婚禮車上要綁甘蔗、竹子跟豬肉?為什麼?

不知道你們有沒有在路上看過,結婚禮車上綁了很多東西仔細一看,好像是甘蔗、有竹子、竟然還有一塊肉! 如果你第一次看到,肯定會覺得OMG! 於 marcia2018.pixnet.net -

#32.如何帶著竹子甘蔗豬肉在國道奔馳_結婚&訂婚 - 婚禮小物

我們知道,傳統婚俗用品裡,竹子和甘蔗因為長的一節一節,表示新娘是 ... 還有綁得時候不要把車門也一起綁住了,新郎新娘下不了車,場面會有點尷尬。 於 www.leperfectmoment.com -

#33.車款說明| 禮車 - 和雲行動服務

新娘家要準備一對整支甘蔗(頭有鬚尾有青)或竹子,並在頭部綁掛一片豬肉(16兩)及一個紅包後,繫於新娘禮車右側車頂。 含意竹子是一節一節的,代表貞潔之意表示女子出嫁後要 ... 於 www.irentcar.com.tw -

#34.大同電鍋維修2023

車 文短篇. 貓飯食譜簡單. 祖母綠價格走勢2020. ... 抽繩上衣綁法. 橙屋商旅. 再會安平伴奏. ... 台湾伴手礼推荐. 賓果. 星期四農莊薰衣草精油品種. 於 baharlargelirmi.online -

#35.迎親禮車青竹掛豬肉掉半路民俗專家:民眾撿食可趨吉避凶

台灣民間嫁娶習俗,會在新娘禮車上綁上紅彩帶、吊掛豬肉的青竹、甘蔗及八卦米篩等,做為「趨吉化煞」的吉祥物。有網友在臉書社群《北港在地生活》貼文 ... 於 www.ettoday.net -

#36.禮車上要綁(竹子豬肉甘蔗)....含意是什麼? - 隨意窩

2.另一種古時候傳說說法是...周公大戰桃花女的時候.周公要娶妻.桃花女化身為白老虎.要把新娘吃掉.周公怕老婆被桃花 ... 於 blog.xuite.net -

#37.禮車綁青竹、甘蔗及掛豬肉的用義 - 唯愛婚禮紀錄;媒人顧問

大家常常看到禮車上綁著竹子、甘蔗還吊著一串豬肉,這樣的婚嫁習俗有什麼用義呢 ... 中國古代新人迎親當天,新娘頭上頂著「米篩」,花轎上要綁著「竹 ... 於 ccljh2.blogspot.com -

#38.結婚禮車禁忌有哪些?4個主題教你如何避免

人家都說,緣分來的時候就要把握抓緊;同樣的,我們禮車的紅帶子、車頭彩,以及甘蔗、竹竿還有豬肉也得綁緊繫牢才行。你應該不會想要開車開到一半跑到路上撿甘蔗或豬肉 ... 於 weddingcar.idv.tw -

#39.大同電鍋維修2023 - hdvideoo.online

車 文短篇. 貓飯食譜簡單. 祖母綠價格走勢2020. 雞掰面. ... 抽繩上衣綁法. 橙屋商旅. 再會安平伴奏. ... 台湾伴手礼推荐. 賓果. 星期四農莊薰衣草精油品種. 於 hdvideoo.online -

#40.迎娶流程,保證一看你就懂! | 台中婚紗推薦-夢幻城堡

綁車 彩2.禮車出發3.請新郎下車4.闖關5.交捧花6.女方祭祖7.拜別父母8.蓋頭紗9. ... 新郎與伴郎在闖關遊戲進行時,男方親友可以把準備好的竹竿或甘蔗和豬肉綁在禮車上。 於 www.wdreamcastle.com -

#41.結婚禮車人數與座位安排準備與注意事項 - 燃燒吧!攝影魂

經常會看見禮車上綁有長長的竹子或是甘蔗,主要是因為竹子和甘蔗的外觀都是一節 ... 掛上豬肉的原因,是因為古時候迎娶隊伍都要翻山越嶺,以前山裡會有老虎出沒,為了 ... 於 shinphotos.com -

#42.TG婚禮車手- FEATURES - TopGear - 極速誌

迎娶車輛綁上大紅帶及車頭紅彩、手把花當然是延續過去習俗,車頭綁上大紅彩的是新娘車,至於新娘禮車在屋頂綁上連根帶葉的甘蔗、青竹與豬肉,則是車隊抵達 ... 於 www.topgeartw.com -

#43.不可不知!結婚禮車的注意事項及車頭彩綁法

經常會看見禮車上綁有長長的竹子或是甘蔗,主要是因為竹子和甘蔗的外觀都是一節一節的,象徵著新娘子的貞潔。帶葉的竹子、甘蔗有「透腳青」的說法,表示 ... 於 wswedbook520.pixnet.net -

#44.禮車綁甘蔗. 綁甘蔗吸盤

礼车 : 礼车上方悬绑一棵由根至叶的竹子,根上挂着猪肉和一包红包,。 。 5、新郎、新娘在“喜车”前与男方。 迎娶習俗, 綁甘蔗,掛豬肉,推薦婚攝. 禮車如何 ... 於 kad.centrosuperarte.es -

#45.結婚迎娶儀式及婚宴流程攻略|時間表、人員安排、物品清單

✦男方將女方嫁妝搬上車。 ※帶路雞、新娘燈放於前導車或新娘車, 子孫桶放在尾車, 連枝帶葉竹、甘蔗、豬肉、紅包也在禮車上綁好。 ✦好命婆牽新娘上禮車 ... 於 gowedding.tw -

#46.禮車習俗及注意事項+ 租禮車小提醒. 禮車甘蔗固定架

開往幸福之路!結婚禮車不可不知的八大眉角. 迎娶何時綁甘蔗. 圖片來源: http://ppt,cc/LJA0 每當看到新娘出嫁,和家人拜別坐上結婚禮車的那一幕總讓 ... 於 asv.kirin01.fr -

#47.禮車沒綁甘蔗…男辯「迎娶不算」 竟要求判婚姻無效 - 三立新聞

迎娶禮車沒綁甘蔗不算結婚?」台中一名男子,20年多前與何女在高雄宴客,隨後才回到台中登記。不料,2年前男方卻以「女方沒穿白紗、迎娶禮車沒綁 ... 於 www.setn.com -

#48.傳統結婚禮車及迎娶流程介紹

01 禮車二♥三♥六或十二部(視男方伴娶.女方陪嫁人數而定),每部車均坐 ... 為何禮車車頂上要綁竹子、甘蔗 ... 周公大戰桃花女的時候. 於 acerwu.pixnet.net -

#49.車款說明| 禮車 - 和運租車

新娘家要準備一對整支甘蔗(頭有鬚尾有青)或竹子,並在頭部綁掛一片豬肉(16兩)及一個紅包後,繫於新娘禮車右側車頂。 含意竹子是一節一節的,代表貞潔之意表示女子出嫁後要 ... 於 www.easyrent.com.tw -

#50.最近結婚還有在車頂綁竹子甘蔗嗎? - Mobile01

因為是親友來支援的進口車, 車頂綁竹子甘蔗容易弄傷車, 人家心裡應該是不太願意的(只是沒說出來), 不知這個習俗有人直接省略的嗎? ... 甘蔗可以用紅色棉布包 ... 於 www.mobile01.com -

#51.迎娶前1-3天新郎與燃放鞭炮人員(放炮舅)實地駕車行走一遍

新娘禮車不可編在第四部(通常在第二部),媒人坐前座,新郎及花童坐後座。 9. 出發前應召集各車司機, ... 為何禮車車頂上要綁竹子、甘蔗 ... 周公大戰桃花女的時候. 於 love5920.com.tw -

#52.跟上潮流!岳父迎娶禮車綁這隻小豬豬 - LINE TODAY

生活中心/綜合報導迎娶習俗中,禮車旁要綁豬肉,因為傳說古時翻山越嶺會遇 ... 照片中,新娘禮車車頂除了綁甘蔗和竹子之外,還綁上一隻小豬娃娃「我 ... 於 today.line.me -

#53.甘蔗固定器- 優惠推薦- 2023年5月| 蝦皮購物台灣

A新娘禮車綁甘蔗.竹青.綵帶.門把花,固定架.固定器.車頂架.甘蔗架.綁竹子.車頭彩.禮車出租.結婚-. $240. 新北市永和區. [出租]結婚禮車吸盤、甘蔗固定器、 ... 於 shopee.tw -

#54.被遺忘的拉美─福爾摩沙懷舊植物誌:農村、童玩、青草巷,我從亞馬遜森林回來,追憶台灣鄉土植物的時光

... 像是綁在車上吊豬肉的甘蔗,有時候還會見到蓮蕉花、圓仔花、新娘花。傳統婚禮過程繁複,要準備的東西也非常多,最常見的就是所謂的六禮。原本的六禮是指結婚過程中的 ... 於 books.google.com.tw -

#55.禮車甘蔗誰準備. 為什麼結婚禮車上要綁甘蔗、竹子跟豬肉呢?

十三、準備出發:男方迎娶人員應幫忙將女方準備之青竹、 甘蔗、豬肉及紅包綁在禮車上,並將新娘的陪嫁禮品及其他用品一併上車。 如果婚车是借朋友的婚车, ... 於 hahamarket.it -

#56.禮俗的意義--青竹、甘蔗、豬肉? | 囍聚手工婚紗工作室

迎娶時男方迎娶人員應將女方準備之青竹、甘蔗、豬肉及紅包綁在禮車上,並將新娘的陪嫁禮品及其他用品一併上車。 結婚禮車上綁甘蔗、竹子跟豬肉的意義是? 於 shichu-bride.com -

#57.必看!台灣迎娶習俗知多少?眉眉角角全在這篇!(上) - 奔跑少年

簡單來說,新娘車上掛甘蔗、竹子跟豬肉都有驅疾避凶、祝福新人長長久久的美意。 迎娶習俗,綁甘蔗,掛豬肉,推薦婚攝. 禮車如何掛甘蔗、竹子、豬肉上高速公路呢? 於 www.r-man.tw -

#58.婚禮小百科-結婚禮車注意事項 - 胖哥婚攝

綁 上車頭彩的禮車是新娘車,也是方便路上行車及禮車車隊辨認喔。 &早期禮車車頂上要綁竹子、甘蔗 ... 周公大戰桃花女的時候.周公要娶妻. 於 www.pgi95.com -

#59.「禮車」習俗知多少 - 幸福故事館

禮車 旁為何要綁竹子與甘蔗? ... 綁豬肉源由是古時候娶妻都要翻越許多山嶺,而山中有猛獸,為了怕迎娶隊伍遇到猛獸無法前進時,迎娶的人則會會用豬肉丟往其他地方引開 ... 於 www.storywed.com.tw -

#60.員林市推動綠能低碳運輸3處停車場設置電動車充電樁 - 蕃新聞

【記者林明佑/彰化報導】隨著電動車逐漸普及,員林市公所為推動綠能環境 ... 市幸福卡,於6月30日以前申辦皆可享有開卡禮600元,歡迎市民踴躍申辦。 於 n.yam.com -

#61.[家有囍事]迎娶。結婚習俗流程 - LiFe不NG

十三、準備出發:男方迎娶人員應幫忙將女方準備之青竹、甘蔗、豬肉及紅包綁在禮車上,並將新娘的陪嫁禮品及其他用品一併上車。女方將陪嫁物品及回禮交 ... 於 imnanako.pixnet.net -

#62.結婚甘蔗- 人氣推薦- 2023年5月| 露天市集

幸福一輩子結婚百貨結婚禮車磁鐵固定架車彩帶固定架綁甘蔗竹青 ... 固定器.車頂架.甘蔗架.綁竹子.車頭彩.禮車出租.結婚新娘禮車綁甘蔗.竹青. 於 www.ruten.com.tw -

#63.禮車綁甘蔗

禮車 後方則懸上朱墨畫的八卦米篩(用來幫新娘遮光的那個),用以驅逐路上之不祥。 “20世纪八九十年代是礼乐甘蔗最辉煌的时候,那时每到甘蔗收获的季节,地里总 ... 於 sh.buycoffeeonlineblog.org -

#64.迎娶前必看!結婚禮車數量、座位規劃》不可不知的 ... - WED225

結婚禮車數量、座位規劃》不可不知的迎娶習俗及注意事項,新娘禮車是結婚迎娶流程裡非常重要的一個 ... 在傳統的禮車上通常會綁上綁甘蔗一對、青竹一支與豬肉一台斤。 於 www.wed225.com -

#65.2023 聖娜大蒜麵包 - dyec.online

每天當你在睡覺的時候,Semeur的麵團正伸着懶腰,在舒適的低溫中緩緩地發酵長大。. 慢慢長大的麵包裡,蘊含 ... 線上訂購-生日蛋糕(限門市取貨) 線上訂購-特色伴手禮. 於 dyec.online -

#66.禮車要綁甘蔗竹子跟豬肉,岳父竟用新娘從小最喜歡的玩偶取代 ...

婚俗古禮中,禮車要綁甘蔗竹子跟豬肉。竹子是一節一節的,表示女子出嫁後要信守貞節,而竹子有「節」表示新娘有「節」,禮車上方懸綁一根由根至葉的 ... 於 www.bc3ts.com -

#67.嫁女兒禮車要綁豬肉! 機智岳父用這個代替被讚翻

日前一名網友表示,他去迎娶時,依習俗規定,禮車旁邊必須要綁豬肉, ... 分享,在婚俗古禮中,禮車要綁上甘蔗、竹子和豬肉,傳說綁豬肉是因為古時候 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#68.新娘車沒綁甘蔗不算? 逆轉判婚姻有效 - TVBS新聞

陳姓男子提告說,當時禮車沒有綁甘蔗、沒有喜帖,女方沒有穿白紗奉茶,所以婚姻不存在,一審勝訴;女方上訴表示當時席開2桌,訂婚結婚一起辦理,而且男方 ... 於 news.tvbs.com.tw