秀姑巒溪故事的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳彥良,王千由,王心恬,江晏慶,何航順,李詹瑩,林玉芳,林金財,林澤浩,范永奕,段慧琳,姚焱堯,姚黛瑋,許元耕,郭修森,郭家齊,寫的 狂飆的18鐵人 台灣經典賽事與備賽攻略 和王威智的 越嶺紀都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自莫克文化 和蔚藍文化所出版 。

國立東華大學 自然資源與環境學系 楊懿如所指導 余明善的 我的溪流我的家- 花蓮淡水魚環境教育課程規劃之行動研究 (2021),提出秀姑巒溪故事關鍵因素是什麼,來自於環境教育、行動研究、淡水魚。

而第二篇論文國立成功大學 藝術研究所 王雅倫所指導 呂亮伶的 漂流與游牧:拉黑子・達立夫作品研究 (2019),提出因為有 拉黑子・達立夫、拾得物、漂流、事件、游牧的重點而找出了 秀姑巒溪故事的解答。

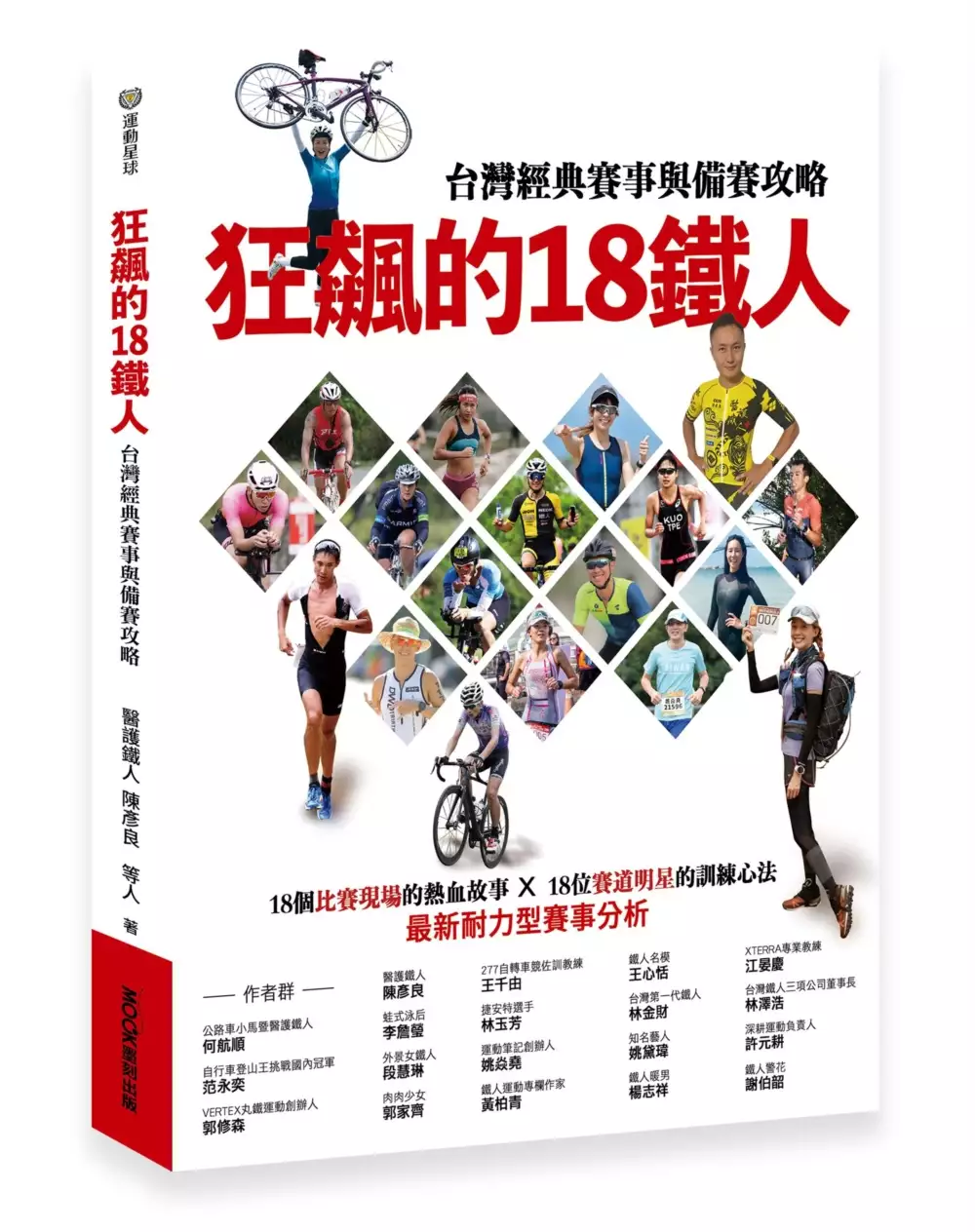

狂飆的18鐵人 台灣經典賽事與備賽攻略

為了解決秀姑巒溪故事 的問題,作者陳彥良,王千由,王心恬,江晏慶,何航順,李詹瑩,林玉芳,林金財,林澤浩,范永奕,段慧琳,姚焱堯,姚黛瑋,許元耕,郭修森,郭家齊, 這樣論述:

「第一圈感覺看到了撒旦,第二圈見到了耶穌,第三圈感受到聖母瑪麗亞在召喚。」 「跑著跑著快見到歷代祖先,事實上,那一年我常常都快見祖先。」 「就算被關門,我也一定要游完1500公尺!」 「不要忘記,這一切都是你自找的!」 參加鐵人三項、馬拉松、自行車、游泳等耐力運動賽事時,你是不是也體會過這些心聲﹖ 由18位知名鐵人,包含運動企業的總舵手、專業教練、選手,以及熱愛鐵人運動的知名藝人、主持人、模特兒、網紅等,親筆寫下生涯中印象最深刻的比賽經歷。栩栩如生的故事讓你彷彿親歷賽道現場,為衝向終點線的他們加油吶喊! 【本書特色】 ✓ 台灣第一本大規模集結18位鐵人親自撰述的著作 ✓ 18個感人的比賽

故事、16場台灣經典鐵人三項、自行車、游泳及馬拉松賽備賽攻略 ✓ 以賽事主辦單位、教練、選手、初鐵素人等各種不同觀點深入了解賽事細節 ✓ 18位鐵人針對親身參與過的耐力賽事提出私房備賽攻略 ✓ 18位賽道明星獨門訓練心法大公開 ✓ 大數據為全台耐力運動賽事總覽分析 【適合讀這本書的人】 ✓市民鐵人、跑者、自行車騎士與泳者︰看鐵人們的故事,反觀自己運動的初衷…比賽繼續報下去吧!18位鐵人為你護航。 ✓耐力賽教練︰彷彿跟自己的同業促膝長談教學心得,也深入了解初鐵學員的內心想法 ✓運動員╱選手︰邊看邊感嘆「你的痛苦我完全懂!」 ✓運動相關從業人員︰用多種視角看一場運動比賽,更

能了解選手參與比賽的感受。 ✓喜歡任何運動的你︰只接觸過其他項目運動沒關係,他們的心聲任何運動咖都懂。剛開始接觸耐力運動的新手更好,讀完本書,絕對有入坑報名人生初鐵的衝動,成為一名真正的鐵人! 讀完它,勇敢報名下一場比賽,為你夢想的終點線狂飆!

秀姑巒溪故事進入發燒排行的影片

本集主題:「繪本東京」介紹

訪問主編: 黃惠鈴

內容簡介:

東京的似水年華!

你愛現在的東京,卻不了解它真正的美麗。

時光如果有痕跡,它悄悄留在東京的繁華裡。

本書附有東京歷史介紹及街道地圖,帶你一覽這座城市的另一番面貌。

東京,在你的心目中是什麼樣貌呢?

生於東京的小林豊,以春夏秋冬四季分別描繪出東京的景致及人文歷史,

帶你深入巷弄,娓娓道來舊時東京最動人的故事。

原來在東京的繁華背後,曾經如此不可思議!

歲月流轉,江戶換了個名字,叫做「東京」。

這是一座不可思議的城市,

你可以這樣行旅,在人文與歷史中漫步,感受這世界無法被時間帶走的東西,

都在人的記憶及一座城市裡長駐。

作者簡介:小林豊

1946年生於日本東京。日本畫家、繪本作家。《世界上最美麗的村子》曾獲日本產經兒童出版文化賞。他的創作眾多,其中《城鎮》是以童年家鄉東京深川為題的作品,而在《北緯36度線》、《我和弟弟一起走》等書中描述的,都是旅行路途中所看到的人們的身影。小林豊以溫暖的筆調,將中東與中亞的各種文化魅力,呈現在讀者的面前。自2012年起,聯經出版公司曾邀請來台數次,促成他以台灣為題,創作了《Taiwan風之旅》、以及《秀姑巒溪河口漂流記:遙遠的歸鄉路》。

出版社粉絲頁: 聯經出版、 聯經童書

請大家支持,我全部六個粉絲頁

李基銘主持人粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.lee

李基銘的亂亂分享粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.happy

李基銘的影音頻道粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.video

漢聲廣播電台「fb新鮮事」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.vhbn

漢聲廣播電台「快樂玩童軍」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.scout

漢聲廣播電台「生活有意思」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.life

我的溪流我的家- 花蓮淡水魚環境教育課程規劃之行動研究

為了解決秀姑巒溪故事 的問題,作者余明善 這樣論述:

婆娑美麗的臺灣,這片孕育我們的美麗寶島,擁有孑然於世的生態與豐富的地貌。雖為蕞爾之島,卻有131條水系。更因地理隔離的緣故, 64種原生種淡水魚。其中更演化出30餘種特有種淡水魚。如此豐富的淡水魚生態,使我們傲然。而在臺灣追求經濟發展的年代,肆意的取用自然,破壞這片哺育我們的大地。我們忘了祖先取用天地萬物的原則,更忘了對於這片大地的敬畏。臺灣珍貴的原生種淡水魚,正因人類的破壞與貪婪的取用,造成有滅絕之虞。再不喚起人們的重視也許有一天我們的孩子,只能透過圖鑑去認識,曾經悠遊在臺灣溪流中的魚兒了。本研究利用行動研究之方法,結合研究與實務,透過實際教學及反思批判。以文獻收集開始,規劃出一份教學簡案

。經過七場試教,全程錄影方式後。透過專家訪談、偕同教學教師訪談、同儕訪談等,給予課程內容意見。綜合訪談意見及研究者課程反思與學員反饋進行修正教案。教案共分「花蓮溪流裡的魚兒」、「花蓮溪流水生植物」、「溪流的環境問題」、「守護我們的溪流」四大部分。從認識花蓮原生的淡水魚類與水生植物開始,到溪流環境問題及如何守護溪流。讓學員能在課程結束後,萌發保護溪流的行動。祈願這份教案,能讓這片土地上的孩子知道,原來我們家鄉有怎麼多美麗的溪流生態,需要我們去珍惜與保護。

越嶺紀

為了解決秀姑巒溪故事 的問題,作者王威智 這樣論述:

玉里大通路邊曾豎立「八通關越道路」起點標, 一旁還有一支方尖碑, 寫著「新高登山東口」。 抵達八通關大草原時, 一度生出逆向荖濃溪源流爬上玉山的念頭。 背包上肩猶豫甩開, 我們按計畫順著陳有蘭溪走完全線—— 正是為了仔細看才上路越嶺。 喜愛爬山的人都明白山頭只是目的地,目的地往往不是爬山最有趣最有意思的地方。八通關越嶺道,日治三大越嶺道之一,與合歡、能高一樣,在化身熱門的健行路線前,都是用來壓制原住民族的警備道路。走進八通關越嶺道,全程不攻山頭,反而令人輕易受到時間的召喚,聽見從前在這條順著等高線爬升又低降的老路來來去去的人們的故事

。 山不一定非百岳不爬,文章不一定用手寫。 *假設能在日本撤出臺灣前後爬上佳心的石階,人們將會看見完好但空蕩蕩的駐在所,還有療養所,推開門或許還能聞到一絲微弱的藥水味,診所才有的那種氣味,比殘存的記憶還稀淡。——〈KSS-748〉 *在跟漣漪一樣隱約的泠泠水聲中,一個警察正從屋裡搬出木凳,一條大狗毛色溫潤,模樣相當健康,從駁坎間的石階走上來,踱過水池,趴落在凳子旁。……景物開始在快門前方凝固:陡急的山坡、山路旁兀立直挺的松樹、廳舍、樹木、池邊的矮植株,東來的日光與所有的陰影……——〈噴水池多美麗〉 *圓鐘高掛,午後一時十分,四月二十一日,昭和八年,一九三三年。拉荷阿雷不

熟悉平地世界的月日年,但熟知此時正是水鹿生產期。他想吿訴知事先生收到鹿角之時,一頭鹿嬰或許正落地。——〈遠離大分〉 *有個男人蓄八字鬍,抿嘴但隱隱顯出笑意;有個年輕人折彎左臂搭在一旁同事肩上;女人盛裝但不到華麗的地步,看起來反而和山裡的日子一樣平淡;一個男孩口含食指,一個因突來的鳥鳴而分心歪頭,還有一個在快門按下的那一瞬間低頭不知在看什麼。——〈托馬斯的蘋果樹〉 本書獲國家文化藝術基金會贊助創作

漂流與游牧:拉黑子・達立夫作品研究

為了解決秀姑巒溪故事 的問題,作者呂亮伶 這樣論述:

拉黑子・達立夫以特定拾得物如漂流木、廢棄拖鞋與塑膠殘片進行創作。他對物件曾經漂流狀態的思考,反映著自身對主體狀態的探尋、部落文化消散淡化情形的反思,與人與自然環境間相生相息的情景;藉由對過去部落文化的不斷鏈結,賦予結束漂流狀態的廢棄物件新生的意義,並成為作品創作命題的核心。他以物件本身的材質、精神與意義,作為藝術創作主要語彙,使作品中意義,猶如吉爾・德勒茲「物件/事件」般,存續在實體所內在關聯之處;而也正是如此,物件作為實體時,意義生產的狀態,將是極富多種偶然與可能性,呈現如同德勒茲所謂游牧民族方向的無法定調或預測。 研究中將以文獻研究、藝術造型分析、深度訪談法,以及布希亞與德勒

茲藝術相關理論,探討拉黑子作品的意義生產狀況。依照主要拾得物件種類、命題與特色技法之異分別進行分析,輔以阿美族生命史與文化相關文獻,進行作品討論,藉此回應筆者嘗試以「漂流」 與「游牧」串連拉黑子作品特色。並且從中回應共三項提問:無用廢棄物件以及漂流命題於當代藝術中的使用狀況以及廢棄物件普遍精神共性、拉黑子以廢棄物件開展創作中拾得物於藝術語彙的表現與背後意義生產之解析,以及拉黑子藝術作品於臺灣當代藝術中的特殊性等問題。