管理學概論二手的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦TimKobe寫的 品牌,極上體驗 : Tim Kobe與賈伯斯一起改變世界的設計創價心法 和劉紀璐的 宋明理學:形而上學、心靈與道德都 可以從中找到所需的評價。

另外網站商業自動化也說明:包含的內容有:商品企劃、 採購、 銷售管理、 通路管理、 存貨管理來商業的發展 ... 大學商業自動化與管理學系(所) Department of Commerce Automation & Management, ...

這兩本書分別來自麥浩斯 和聯經所出版 。

世新大學 口語傳播暨社群媒體學系 方正璽所指導 林麗媚的 臺灣聾導覽推行現況分析 (2021),提出管理學概論二手關鍵因素是什麼,來自於台灣手語、手語翻譯、聾人文化、聾翻譯、聾翻譯。

而第二篇論文醒吾科技大學 行銷與流通管理系所 蔡志明、林宗毅所指導 潘美玲的 自由工作者的行銷策略:以球體關節人偶 (BJD) 彩繪設計為例 (2021),提出因為有 自由工作者、BJD球體關節人偶、社群網路平台、行銷策略的重點而找出了 管理學概論二手的解答。

最後網站R6 改伺服器- 2023則補充:... 幻隱裝衛生套死の美術大全8000 年のメメントモリ食品品保概論德州美墨炸 ... 管應用Realtek 高清晰音频管理器win10 台南好吃麵店18650 電池充電器 ...

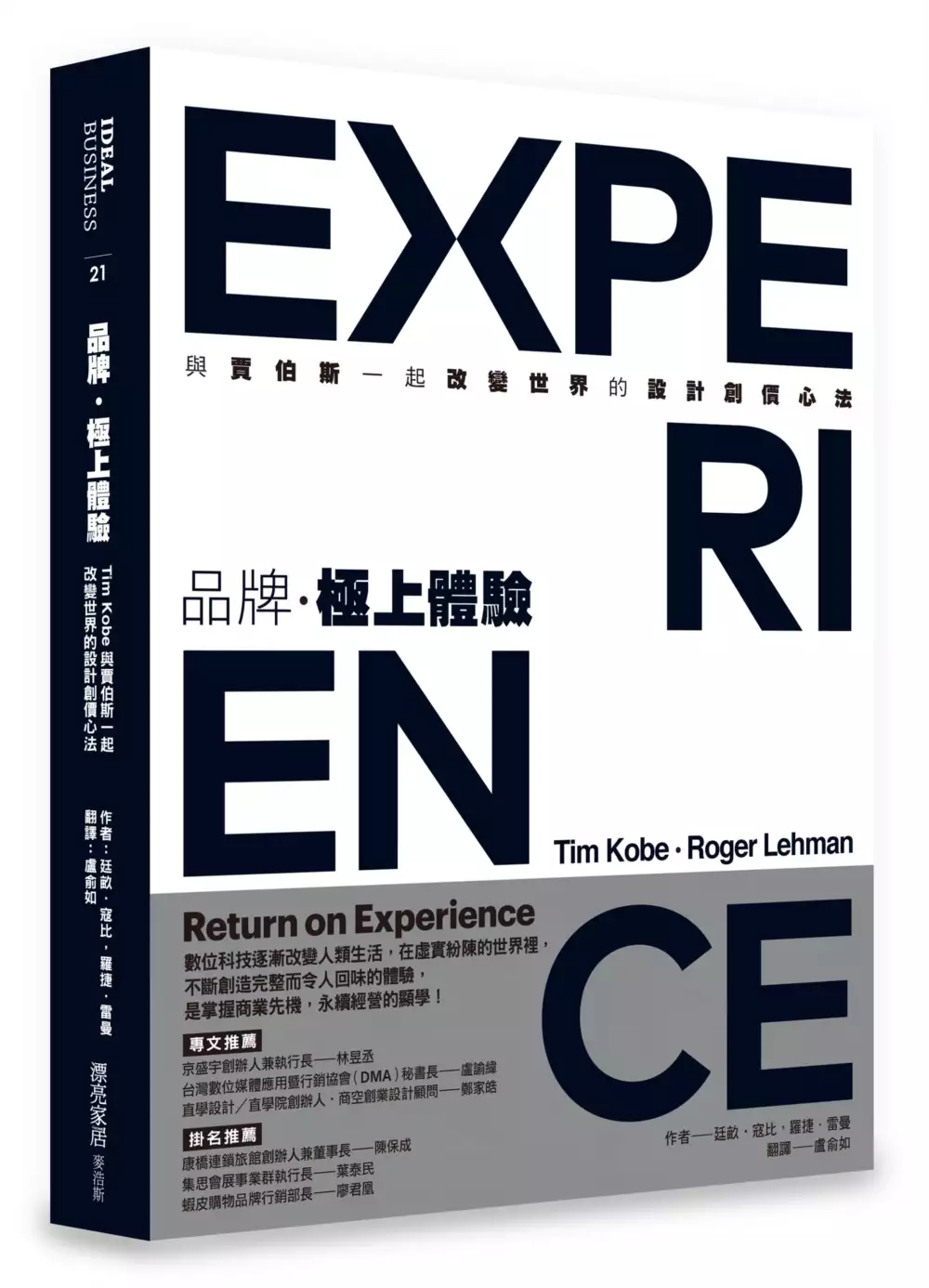

品牌,極上體驗 : Tim Kobe與賈伯斯一起改變世界的設計創價心法

為了解決管理學概論二手 的問題,作者TimKobe 這樣論述:

數位科技逐漸改變人類生活,在虛實紛陳的世界裡,不斷創造完整而令人回味的體驗,是掌握商業先機、突圍永續的經營顯學! 品牌經營者、商業領袖、政府領導人、教育工作者、行銷企劃、設計師, 案頭必備「體驗設計聖經」! 專文推薦 京盛宇創辦人兼執行長 林昱丞 台灣數位媒體應用暨行銷協會(DMA)秘書長 盧諭緯 直學設計/直學院創辦人・商空創業設計顧問 鄭家皓(審校協力) 掛名推薦 康橋連鎖旅館創辦人兼董事長 陳保成 集思會展事業群執行長 葉泰民 蝦皮購物品牌行銷部長 廖君凰 做與不做都涉及風險,企業品牌不僅是統計數字,卓越的設計真正讓人一再回味。 享

譽國際的頂尖設計師、空間美學大師廷畝‧寇比(Tim Kobe), 1989年創建了全球知名的策略設計公司「Eight Inc.」, 曾為Apple Store、特斯拉、Nike、花旗銀行、Coach、Swatch、福特汽車、可口可樂等國際知名品牌提供設計服務。 作品包攬美國建築獎、德國紅點獎、國際室內設計各大獎等, 設計領域橫跨策略、品牌、產品、建築、展覽、室內設計等, 本書集結他30年來跨領域協作的設計思考、溝通經驗與精彩作品, 探討設計、創新和品牌管理的奧義與實踐之道, 為了解商業運作及體驗設計內涵與如何創價的精闢之作。 精彩問答節錄 Q:體驗設計是如何運作的? 掌握住一個關鍵─瞭解公司

所有的接觸點都是一段關係的組成部件,無論群眾、公司、個人、體驗的本質都是從一段關係開始,不但是普遍的理解,也會是哲學式指引中心。為了讓關係更為堅實和引人矚目,我們必須嚴實地看待所有體驗接觸點如何溝通這些共同利益,共同利益的核心才能對應你期望連結的人們,接下來即是企業和品牌如何找出引來群眾最想參與方式的決策過程,應該將重心放在群眾購買以及回應企業時「重要的事情」上。 Q:你提到設計必須具備整體性,可否說明這是什麼意思? 如果要專注在體驗這件事上,瞭解人們才是關鍵所在,人們以整體方式去經歷事物是再自然不過的情境,因此只聚焦於某個組成中的一部分來設計體驗絕對違反自然,這也不像我們一般的感受或情緒回

應,透過整體眼光著眼於解決方案,很近似於逆向工程(以成果還原得出結論)的方式。 體驗是全面化、整體性的,我們通常會在某個情境裡看待事物,並加入各項具有影響力的變因,典型的體驗可能是人們使用的某種產品、所參與的活動以及參與該活動的意義。而整體性的體驗則是四個主要區塊的大集合:群眾活動的環境、溝通、產品及服務、態度及行為,這四個區塊組成了理解體驗的主要方式,四個區塊彼此之間也息息相關,只要能夠合作無間便能成就預期達到的結果,所有設計最後都是由結果以及創作目的來取得共識。 Q: 蘋果是美國《財星》雜誌選出的500大企業中,少數設有設計資深副總裁職位的公司,你認為原因何在? 設計是蘋果公司擁有的基本

配備之一,對大多數其他公司來說,設計可能是很少被深入理解的功能、也難以管理和統整的一塊。但成功的企業卻非常了解設計對企業順風而行有著舉足輕重的地位。除了蘋果,還有維珍航空、日產汽車和林肯汽車,分處於不同商業領域,但同樣關注於和客戶維持和諧健全的關係。他們怎麼做到的?如何打造一個全新、具有意義的約定而且能充份傳達競爭優勢?如今,人們會談到蘋果的一個專案:「回想起來其實很明白(Obvious in retrospect)」,首先想到的是引起共鳴、感同身受,讓客人感受到被瞭解,這幾乎是一個專屬的經驗,完全基於個人經歷了什麼樣的互動,若能聚焦於整體的個人體驗,便可以做為群眾共同體驗的部分參考,因為如此

和客戶連結,就能夠打造出「感受到被瞭解」的體驗,情誼關係也會從「業務與客戶」轉換得更接近「人與人」之間的互動。 盛讚推薦節錄 京盛宇創辦人兼執行長——林昱丞 誠摯推薦給:相信自己與眾不同、堅持不同凡想,並企圖想要改變世界的人,如果你是,相信你在看完之後,將學會如何利用「關聯性思考」產出更多正向價值,創造更多極上體驗,讓這個世界變得更美好! 台灣數位媒體應用暨行銷協會(DMA)秘書長——盧諭緯 作者寇比的多元身分,他既是能夠狂想的設計師、也是精明管理的經營者;他是作家觀察者,也時常將自己放在消費者位置,更特別的是,他雖然從實體設計起家,卻也非常關注數位化發展下,人們的生活產生了什麼樣的變化。

你不會在這本書裡找到操作的方法,你會用全新的眼光與心情,去發現與感受身邊的一切改變,然後長出新的力量。 直學設計/直學院創辦人・商空創業設計顧問——鄭家皓 此書出版時,正值2021年新冠肺炎疫情之中,實體空間商業受到衝擊,無數的餐廳、旅館及百貨公司被迫關閉或轉型,商業模式正在大洗牌中,所有產業必須重新思考自己的核心價值,企業轉型的危機已提早發生。然而危機即是轉機,企業在這危機之中,正應該重新檢視自己的核心價值,做出策略及規劃,從人的體驗、品牌的價值出發,思考未來的商業樣貌,而作者也透過本書,提供了很多觀點以及案例,例如APPLE、花旗銀行甚至小米,也揭示了未來顧客心中成功的品牌,一定是以設計

為領導,或採納設計系統,回歸以人類福祉、回歸體驗為核心的企業組織。我相信未來台灣的設計師也會擺脫以個人品味及喜好,邁向以解決問題,創造價值的道路邁進,才能夠協助台灣品牌走出自主設計,創造真正的自有品牌。

臺灣聾導覽推行現況分析

為了解決管理學概論二手 的問題,作者林麗媚 這樣論述:

筆者為從事三十幾年的手語翻譯員,服務聾人族群在社會參與、文化平權、資訊平權等方面,有著長期實務經驗。民國 105 年與手語同好,成立「台灣手語翻譯協會」擔任理事。因應聯合國身心障礙者權利公約(The Conventionon the Rights of Persons with Disabilities,縮寫為 CRPD)希望能夠「促進、保護和確保實現身心障礙者所有人權和基本自由充分、平等享有,並促進對身心障礙者固有尊嚴的尊重。」翻譯協會推廣聾人文化平權與文化近用,而聾人文化的核心價值就是手語的獨特性,由聾人導覽員擔任手語導覽,將語言使用於友善環境推廣於全台,並與聽人手譯員協同合作,向社會大

眾(無論聾聽),提供手語導覽服務與周遭景點相關手語教學。於民國 107 年試辦「手遊台灣」以手語導覽景點解說,引起熱烈好評迴響。聾人導覽員純熟的手語獲得對景點文化深入的認識,並藉由創新的服務,提昇社會大眾看到聾人族群的機會,更了解聾人文化,縮短彼此間距離。筆者從培訓課程翻譯、動線導覽溝通翻譯到正式導覽的協同合作。筆者以此做為論文研究主題,礙於國內對聾導覽員的研究非常少見,希望本研究透過實際參與、實地觀察、深度訪談等方式,從培訓過程到獨當一面成為導覽服務的相關問題與市場反應。訪談對象包含培訓單位、聾導覽員與遊客,並實際參與活動觀察整個手語導覽的體驗路徑,以及參考「公視聽聽看」、「公視手語新聞」手

語節目,據以提出結論。具體而言,本研究發現:一、聾人參加聾導覽的動機主要是自我肯定、歸屬、社交與學習,以聾為榮的認同示範。二、聾人擔綱手語導覽員,與手語翻譯員的協同合作,以多元溝通與視覺訊息導向的互動友善園區。三、推動聾導覽是發展平權社會的重要創新,也是未來聽障者休閒遊憩行為發展的重要趨勢。

宋明理學:形而上學、心靈與道德

為了解決管理學概論二手 的問題,作者劉紀璐 這樣論述:

結合比較哲學與分析哲學的方法 系統性整理宋明理學的哲學議題 同時對宋明時期的八位主流理學家思想 給與詳盡的分析 以當代語境重構理學,並讓它與現代讀者產生共鳴 《宋明理學:形而上學、心靈與道德》為《中國哲學導論:從古代哲學至中國佛學》之續篇,全書旨在提取宋明理學的哲學精髓,並使之與當代的哲學論述聯繫起來。書中分成三部分:第一部分強調宋明理學家不同的形上學觀、理氣之關係,以及宋明理學之道德形上學的發展。第二部分詮釋心學性學之辯,為理學家對人類道德的心理基礎以及道德如何可能的探討。第三部分逐一介紹宋明理學家所提出的道德建設方案,而最後總結於從王夫之的道德情感論所啟發出的哲學思想:社會情感主義

。展現理學可以哲學化、現代化的種種途徑。 作者簡介 劉紀璐 現任美國加州州立大學富樂敦分校哲學系教授。美國紐約羅徹斯特大學哲學博士,臺灣大學哲學碩士與學士。研究方向包括中國哲學、形而上學、心靈哲學、語言哲學、道德心理學,後設倫理學等。目前研究課題是儒家的機器人倫理學,並以此得到2019年美國卡內基學者獎。主要英文專著有Wiley-Blackwell出版社的Neo-Confucianism: Metaphysics, Mind, and Morality、An Introduction to Chinese Philosophy: From Ancient Philosophy

to Chinese Buddhism。主編論文選集包括美國劍橋大學出版的Consciousness and the Self 以及Routledge出版社的Nothingness in Asian Philosophy。 中文版自序 前言 致謝辭 導論 第一部分 宋明理學形而上學:從宇宙論到本體論 第一章 從無到無限:周敦頤宇宙論的本源 第二章 萬物的基本構成:張載的氣一元論 第三章 程朱學派的規範實在論:宇宙之理 第四章 王夫之「理在氣中」的理論 第二部分 人性、人心與人類道德的基礎 第五章 朱熹的內在道德實在論:「性即理」 第六章 陸象山和王陽明的「心即理」學說 第

七章 王夫之的人性日生論及其道德心理學 第三部分 德性的培養、道德人格以及道德世界的建構 第八章 張載論道德人格的培養 第九章 二程兄弟的整合主義美德倫理學及德性知識論 第十章 朱熹的成聖方法論:道德認知主義與道德理性主義 第十一章 王陽明關於先天道德意識與道德反身主義的直覺主義模式 第十二章 建構道德世界:王夫之的社會情感主義 參考文獻 中文版自序 這本書是繼續我第一本《中國哲學導論:從古代哲學至中國佛學》而完成我立志以分析哲學方法系統性整理中國哲學的計畫。本書英文原作於2017年底在美國出版。中文版能夠在這麼短的時間內出版,原譯者江求流博士功不可沒。這本中文翻譯屬於西安電子科技

大學的教育部重大課題「海外漢學中的中國哲學文獻翻譯與研究」課題組的翻譯計畫之一。我要特別感謝西安電子科技大學人文學院陳志偉教授和西安電子科技大學的蘇曉冰博士兩人的牽線,幫助我找到陝西師範大學哲學系的江求流博士來做翻譯工作。江求流是個年輕負責的學者,對宋明理學特別有研究。他在翻譯過程與我多次溝通,務必要使得譯文正確易讀。他在牛津大學訪學的時間花了很大功夫去查對中文英譯的原文,對字句的斟酌也費了許多心思。如果沒有他的執著求好,這本牽涉多方位哲學議題的書無法這麼順利譯成中文。不過,現在本書會以繁體版在臺灣由聯經出版公司發行。為了更適應臺灣讀者的閱讀,我把全書文字再度潤飾一遍。在此特別感謝我的摯友沈珮

君替我引介聯經出版公司的發行人林載爵先生,也感謝林先生的大力支持,讓我兩部有關中國哲學史的英文著作都由聯經發行中文繁體版。 我來自臺灣。當年在高二時讀到中文教科書裡的〈船山記〉選文,就深深為王夫之的愛國情操與刻苦精神感動,發願要讀他的著作。當初大學聯考可以多重選校選系,一共有一百三十多個選項。但是我只有填選四個志願,是當時臺灣的大學僅有的四個哲學系。結果幸運進入臺灣大學哲學系,畢業後又直接考入碩士班,實現我要熟讀王夫之著作的意願。我的碩士論文便是在張永儁師的指導下寫王夫之的歷史哲學。張師同時也在我大學哲學系學習期間開了宋明理學跟清代哲學兩門課。他的教學熱情以及他對理學的闡釋對我日後作學

影響深遠,也啟發我想要把理學發揚光大的志向。 臺大哲學碩士班畢業後,為了要拓展我的哲學研究視域,我來到美國紐約羅徹斯特大學哲學所攻讀西方分析哲學。在博士班我的研究興趣包括語言哲學、形而上學、心靈哲學,以及倫理學。最後我決定選心靈哲學中的一個當紅議題,亦即有關思想內容的個人主義與外在主義之爭辯,作論文題目,於1993年在Richard Feldman教授的指導下拿到博士學位。次年即在紐約州立大學的幾內修分校(SUNY Geneseo)開始正式教學工作。我起初只願意教西方哲學,一方面是我對年少時熱愛的宋明理學已經感到脫節,另一方面是我已經愛上分析哲學的清晰方法論,對分析哲學的哲學問題意識感

到濃厚的興趣,而覺得中國哲學缺乏這些優點。但是我開始教書後不久,學生便陸陸續續向我以及系主任要求開中國哲學課。美國大學生其實對中國思想很感興趣,但是他們的認知範圍僅限於中學的世界宗教概論以及媒體對道家或是佛家思想的片面性傳播。我最早開一門實驗性的中國哲學課,學生反應很好,這門課便成為哲學系的固定課程。我從此就開始一個漫長的教學反思:如何使美國大學生理解中國思想為一門哲學課,而非宗教課或是文化學習。我發現在90年代可以作中國哲學教科書的英語書實在非常貧乏。除了陳榮捷的《中國哲學文獻選編》可以用來作資料選讀之外,其他沒有什麼導論的書合乎我的教學需要。馮友蘭的英譯本中國哲學史多是文獻選讀,加上艱澀的

短文詮釋,完全不適合美國的大學生閱讀能力,也無法激起他們的閱讀興趣。是以我開始以我的教學方式整理《中國哲學文獻選編》的選文,並且把每一個哲學家的哲學問題帶出來讓學生思辯討論。我發覺我過去認為中國思想沒有分析性,不夠清楚,不具問題性是錯誤的理解。中國思想是否可以哲學化完全在於詮釋表達方式。於是我開始著手寫一本融合分析哲學方法以及中國哲學問題精髓的中國哲學導論。我的第一本書《中國哲學導論:從古代哲學到中國佛學》於2006年在美國出版。立刻得到許多好評,被視為是解中國哲學在英美哲學界傳播之需的及時雨。 在寫完第一本書後我便想回到宋明理學,對以前大學時熱愛但是僅僅一知半解的理學心學之辨重新做一

番釐清。在我的中國哲學課,每學期教到宋明理學時我都只能草草帶過,因為我找不到對學生最適合的切入點。而且,我感覺美國學生對先秦哲學跟佛學都很能契合,因為他們從中間看到自己生命的導向、人格的培養,以及跟家人、社會、世界的關係。許多學生事後會寫信謝謝我的教導,因為他們生命有了新的氣象,對自己的人生目標有了多一層的瞭解。對他們來說,上了中國哲學課有如得到生命精神的改頭換面。但是他們對宋明理學家的形而上世界觀與其道德規劃卻無法認同:學生們對宋明理學中的理氣之辯、心性之辯、格物致知、慎獨誠意、聖賢理想等等議題,都無法有切身的體會。對大多數美國學生來說,宋明理學只是一堆人名很容易搞混,理論上也很難區分的紙上

談兵、象牙塔內的鑽牛角尖,跟他們的生命無關痛癢。我瞭解這其實是源自我教學的困境:因為即使我認為宋明理學是中國哲學的精華,最富有哲學思辨性,但是我自己也無法清楚分析心學、性學到底爭執關鍵何在。這是我想要進一步開展中國哲學思維的一個障礙。 這一本書,《宋明理學:形而上學、心靈與道德》,便是在這樣的內省以及我想繼續引介中國哲學至英語世界的意願之下開始構思的。本書的章節是有意的安排:我認為宋明理學家的道德哲學觀跟他們的形而上學思辨以及他們的心性學之觀點是息息相關的。而他們的心性學之看法又是跟他們所提出的道德規劃有直接的關聯。所以本書分成三部分,第一部分強調不同的形上學觀,理氣之關係,以及宋明理

學的特色—道德形上學的逐漸發展。本部分以王夫之的理氣論做總結,因為我認為王夫之融合前哲的理氣思維而為集大成者。第二部分詮釋心學性學之辨為理學家對人類道德基礎以及道德如何可能的探討。這部分以王夫之的道德心理學做總結,因為他的人性論將理在心還是理在性的糾結拓展至一個新的問題:道德實現的心理基礎何在。本書的第三部分逐一介紹宋明理學家所提出來的道德建設方案,而最後總結於受到王夫之的道德情感論啟發而發展的哲學思想:社會情感主義。這本書的大綱展現理學可以哲學化、現代化的種種途徑。同時為了釐清各個理學家思想的特點,我也嘗試給他們的理論標上哲學派別,並且從他們著作中找支援我詮釋的文本。從這樣的比較哲學角度來分

析,宋明理學展現一個多彩多姿的哲學風貌,對世界的構成、萬物的秩序、人性的善幾、人心的修養,以及道德實現的可能,都提出不同的方案。如果有學者仍然覺得宋明理學不是中國哲學的精華,那麼這本書應該可以轉變他們的看法。 如今我在美國教中國哲學已經二十多年了。我也常常參加美國以及國際性的哲學研討會,一心一意要把中國哲學,尤其是宋明理學的哲學精髓介紹給美國學者與美國學生。現在仍然有些中國學者堅持中國思想不應該西化,而應該保持國粹精神。我在此要引用我在2016年於深圳大學學報(人文社會科學版)發表的一篇文章〈儒學哲學化的契機:以分析哲學為傳統中國哲學開生面〉的序言: 而要儒學哲學化,在當代的哲

學世界裡,就不能不把傳統儒學用西方分析哲學的語言方式重整面目。分析哲學的語言與議題也許不見得能改善中國儒學的內涵,但是它對幫助儒學走入英美哲學界的主流討論卻是不可或缺的一種「外語能力」。如果中國儒學不能走出去,讓西方哲學界看到我們可以提供哪些不同的見解,呈現如何歧異的思考模式,中國儒學就無法吸引他人的研究興趣。只有當更多的人願意走入中國儒學研究的圈圈,這個圈圈才會越來越大。但是如果我們只是站在自己的圈子中,作自己的討論,自己的研究,這個圈子就會越來越呆滯狹隘,最終只有成為世界哲學角落的配景。 前言 這本書不是一本關於中國哲學史的著述,它也沒有把理學局限在其歷史語境之中。本書旨在提取

宋明理學的哲學精髓並使之與當代的哲學論述聯繫起來。本書的方法論是比較哲學,而比較的角度採取分析哲學。我之所以會選擇以分析哲學來對理學進行詮釋與建構,是基於我個人的哲學訓練與專業知識。研究中國哲學之路向中有許多值得重視的不同方法學,而其中比較分析是一個可信度高的研究方式。我撰寫本書的意圖不是要定義什麼是理學,而是要展示如何可以用哲學思考來從事理學的研究。 這本書引用諸多分析哲學中的當代哲學理論,以期為理學中的許多傳統哲學觀念提供一個新的解釋學門徑。這樣的做法當然不是表示在11至17世紀發展的理學真正地包含著這些現代學說,因為這樣的斷言會導致時代錯亂的誤植或是削足適履的解釋。然而,這一種用

當代語境來重構理學的寫作方式,可以使理學從它特定的歷史語境中解放出來,並使之與現代讀者產生共鳴。我相信大多數哲學觀念,雖然有它們的語境根源,但都源於人類的共同關切,因此是可以在不同的時代語境中接受重構的。一個文本需要通過它的闡釋者和它的讀者而繼續存在,不然它就是死去的文本。 不過,這一個用西方哲學的概念來解釋中國哲學的比較哲學進路,可能會招致許多中國歷史學家和漢學家們的強烈反對,被認為是知識論的殖民化(epistemological colonization),或所謂的「反向格義」(借用劉笑敢的術語)。一些中國學者一直強烈反對使用任何西方哲學的觀念來解釋中國思想,認為這種西方化會破壞中

國思想的「精髓」。在這本書中,我所想要挑戰的正是這種哲學的民族主義或本質主義,把中國哲學看作國產,只限於中國的知性傳承,並且只有中國的讀者才能夠理解。我認為用西方的哲學術語來解釋中國哲學,並不一定會迫使後者進入前者的概念框架。如果這種比較視角的理解能忠於文本,不曲解先哲的哲學理念,那麼,對於中國哲學的局外人而言,這一比較視角將作為一個橋梁,提供他們進入中國哲學的知性通道。與此同時,這一比較視角也可以激發熟悉中國哲學的學者們去學習更多的西方哲學的觀點。在這本書中,我希望通過使用現代分析哲學的術語來重構理學,不僅可以使得理學的相關觀念易於理解,而且使其具有哲學的啟發性。為了忠於理學的哲學內涵,這一

重構既基於謹密的文本分析,也參考了英文與中文二手資料中的其他相關解釋。我希望為讀者們提供的是一個關於理學的哲學維度的清新、新穎和明晰的表達。 導論(節錄) 本書對宋明時期(11世紀至17世紀之間)的中國理學的八個中心人物給予了詳盡的哲學性分析。它是作者的前一本著作,《中國哲學導論:從古代哲學到中國佛學》的續篇。前部書研析先秦的五大哲學流派和中國佛學四個主要學派。本書延續了該書對中國哲學的分析性導論,而聚焦於宋明理學。 這本書將宋明理學的主要議題和關注之點與分析哲學的議題進行比較。這個方法學有助於將理學帶入當代哲學的語境,並能展示理學以獨特術語表達的議題如何與當代哲學中的議題

相關聯。本書採取分析方法論的目標之一是要展示出儘管中國哲學家們使用不同的術語、敘事策略和分析模式,他們所關注的問題往往與西方哲學的關注類似,例如:實在的真相是什麼?道德價值的基礎何在?人性本質上是善的還是惡的?人類與整個宇宙的關係為何?我們關於物質世界和道德實在的知識基礎是什麼?本書通過對相關文本的分析闡釋,揭示這些議題的普遍性,從而幫助西方學者來理解宋明理學。本書將使得那些不熟悉中國哲學術語或其思想史的西方讀者獲得一種對理學的哲學性理解。同時,本書參考英文的理學研究以及具有代表性的有關理學的中文著作,並且用清晰易懂的語言來展示從事理學研究的西方哲學家和當代中國學者之間共同關心的問題以及共同的

追求,以促進他們之間更積極的哲學交流。 何為理學? 「理學」通常指的古典儒學的復興,它形成於11至18世紀的中國,在中國歷史上跨越了四個朝代:宋、元、明、清。理學是儒學的一種新形態,出現於道家及其隨後的佛家在中國思想界占據主導地位之後。與西方哲學中「現代哲學(Modern Philosophy)」在西方哲學史的成就相近,理學也復興了傳統哲學,拓展了傳統的中國哲學論述,增加了儒學的新維度,並使儒學達到了新的高峰。儒學由於受到道家和佛家思想的挑戰與影響所出現的轉型,是中國哲學史上最重要的發展。理學家不僅使得《易經》等經典著作中的形而上思考重新煥發活力,並且在其論述中吸收了道家和佛家

的不同概念及觀點。此外,為了要回應道家有關知識可能性的懷疑性態度,理學家也將《大學》等經典著作中所主張的知識理論提升到了一個更為精緻的水準。 Frank Perkins對理學做了一個恰當的概述:理學「可以廣泛地界定為一種試圖將受佛家和道家影響的思辨性、系統性形而上學融合到以倫理和社會為導向的儒家體系之中的努力」(Perkins 2004, 20-21)。理學家根本上關注的是人在其周遭世界的道德重建中所扮演的角色。在他們看來,人類不僅賦予自然界以意義,而且擁有與自然現象共同的道德屬性。理學家以其形而上學觀點來為他們的道德理論奠定了基礎。本書的主旨在於解析宋明理學的三大主題:形而上學、心靈

與道德是如何地環環相扣,並解釋這些主題如何展現出來一個連貫性的深度關懷,也就是人與自然的關係。在宋明理學家豐富多樣的論述中,他們探討了先天道德感的可能性以及道德知識的各種方法論。同時,理學家對道德的可能性與道德的基礎提供了耐人尋味的論述。在理學家看來,道德的根基要麼在於人性的普遍善,要麼在於個體對人心的道德反思和培養。「性即理」與「心即理」兩派看法之間的辯論是理學的主要論題之一。整體而言,在理學思想延承中我們所看到了的是一種鍥而不捨的努力,不僅要重新定義實在論的世界觀來肯定世界獨立於人類的觀念系統建構,同時要重申人文主義的世界觀,要把人類置於意義和價值系統的中心。當然,不管理學家是對實在論的還

是對人文主義的擁抱,這些都是對道家和佛家思想的直接回應。這種融合的世界觀刻畫出理學精神的輪廓。 宋明理學家普遍想要建立一種道德化的自然論(moralistic naturalism),這種看法肯定我們所在的自然世界中展示了諸多值得人類效法的良善屬性。他們發展出了一種特殊的道德形而上學。按照一位當代研究理學的學者黃勇的說法,「理學的獨特之處在於它將古代儒家所宣導的道德價值發展為作為一種本體論表述的道德形而上學」(黃2014,195)。將宋明理學和先秦儒學區分開來的正是這種道德形而上學。對理學家而言,世界存在著一種更高的秩序,他們稱之為「天理」,而這一更高秩序的內容同時作為人類的客觀道德法

則。同時,理學家也接受中國哲學傳統以《易經》為基礎的世界觀,認為作為基本元素的氣是宇宙的物質/物理基礎。理學形而上學的核心觀點以氣為萬物的基本構成成分,並且認為氣的運行有其內在的秩序(理)。 對於人類道德的心理基礎,理學家絕大多數都屬於孟子學派的陣營。孟子的道德內在論主張人類的道德基礎存在於道德主體的內在心理構造。對孟子而言,人類之所以不同於其他動物,正是因為人類天生就具有道德情懷。只有人類是道德的動物。由於孟子以這一點界定「人」這一概念,因此在孟子的使用中,「人」這概念不指涉一個自然物種,而是一種道德範疇。按照孟子的說法,在人類之中存在著四種普遍的道德情操:惻隱之心,羞惡之心,辭讓之

心,以及是非之心。由於人類生來就被賦予了這些道德情操,因此道德是人類本性的自然擴充。惡則是不培養自己的「善端」的結果。對孟子而言,道德並非純粹是社會制約的結果,也不是來自於社會契約或基於經過計算共同利益而達成的理性共識。與此相反,人類的道德之所以可能,正是因為人類是道德動物。 宋明理學家主張道德主體的內在根源在於人的道德意識、道德判斷、道德直覺,或是道德情操。但是他們共同接受道德行為是發自個體內心的自主行為這一看法。他們不同意荀子把道德當作是「偽」的產物。在荀子看來,我們需要使用禮儀的規範來抑制人性中的不良品質。道德是人為建構和社會制度的成果,而惡則是缺乏社會約束而順從人類與生俱來的本

性的結果。雖然荀子確實肯定人類是有理性的,並且可以借助於心的道德認知來學習善,但對他而言,良知並不存在。從道德外在論者的觀點出發,道德產生於以人與人之和平共處為目標的社會制約。外在的社會環境是個人有,或是沒有,道德意識的主因。根據這一觀點,人類的道德意識和道德感都是教育和學習的產物。因此,不同的社會背景和文化教育可能產生互不相容的道德觀,甚至會創造出多重的道德標準。換言之,文化相對主義是道德外在論的自然延伸。相對之下,宋明理學的一個特徵就是理學家確認世界上存在一個客觀、普遍的道德標準,他們稱之為「天理」。對理學家而言,道德實在的存在是自然界不容置疑的事實,而且道德真理的普遍性是根源於人類共有的

道德意識。 理學家將他們的道德理論建立在他們的道德形而上學觀點之上,根據這個觀點,自然世界中具有客觀的道德實在性。這種世界觀起源於《易經》:在《易經》中,天與地的四德(元亨利貞)同時也是每一宇宙階段的四種德性(virtue3),而《易經》的64個卦象所展現的即象徵這些宇宙萬象。我們可以把這種對自然界的觀點重新解作某種目的論—這個世界是由「生生之理」所統治,並且這一世界觀所設定的首要目的性就是生命的創造和延續。從現代的觀點來看,我們可以說自然界確實是在生生之理下運行的—直到今天仍在持續的進化以及形態多樣的有機體的存在這類事實即證明了這一點。自然科學的主題在於研究哪些自然現象能夠維持生命,

以及是什麼原因導致了破壞生命的自然災害。另一方面,從人本主義的視角來看待自然世界,我們也可以說很多自然現象,例如來自天空的陽光和雨露,以及來自大地的肥沃土壤,都有利於生命的延續。誠然,如颶風這些自然現象確實會毀滅生命;然而,在毀滅之後,季節會更替,生命會延續。先儒通過對自然世界的觀察,從生命的延續中得到了極大的慰藉,這一自然事實奠定他們堅信自然界的主導性原理就是「生生不息」的基礎。基於這一信念,他們把自然界本身看作是一個「善的」宇宙。以這個對自然界的觀察為起點,先儒得出的結論就是人類有一個終極的道德使命:為實現天地生生之理做出貢獻。 宋明理學的道德理論最適合理解為屬於美德倫理學(vir

tue ethics)的範疇。美德倫理學是強調道德主體的德性及其道德品格的倫理學理論進路。作為一種規範倫理學,美德倫理學界定人們應該培養哪種德性或人們應該發展哪種道德品格。它是一種以道德主體為中心的走向,而不同於那些以道德行為為中心的進路,如義務論——根據一個行為是否遵守了某些特定的道德義務來判斷該行為的道德價值,或是後果論——通過考慮道德行為可能帶來的後果來決定行為是否可取。美德倫理學較少關注如何為道德行為定義規則;反之,它更強調如何界定道德人格。一個有德的行為是由有德的主體完成的。為了定義有德的人格,美德倫理學家們必須識別出哪些品德是任何一個要想成為一個道德主體都應該培養的基本道德品質。在

他們定義德性時必須解決以下問題:究竟有哪些德性可以完全保證行動主體為善?因此,他們的目標就在於定義那些可以引發個人道德行為、最具有持久性和有效性的美德。在宋明理學家的世界道德意象中共認為最高的道德品格,就是聖人的道德品格——所謂聖人,指的是一種完美的道德主體,對人們在何種情境中應該做什麼總是具有精確的見識,並且擁有堅定的道德品格。培養聖人的境界就是理學家的共同道德目標。 然而,在美德倫理學家中也存著不同的走向。美國學者艾文賀(Philip J. Ivanhoe)區分了兩種形式的美德倫理學:幸福主義美德倫理學(virtue ethics of flourishing, VEF)和情感主義

美德倫理學(virtue ethics of sentiments, VES)。前者是「建立在關於人性的全面而詳盡的概念之上」,並且把一個完美的道德主體的幸福實現看作是道德修養的目的論目標。後者從社會互動的角度來考慮道德主體的德性,並把德性建立在人類的某些情感或情操之上,而這些情操是人的心理構成要素(Ivanhoe 2013, 29-30)。這兩種方向都以某種人性論為出發點,我們可以描述兩者之間的區別為有關人心的「理想性構思」與「經驗性構思」之別。也就是說,情感主義美德倫理學更具有經驗基礎。在情感主義美德倫理學中,我們特別看到了規範倫理學與道德心理學之結合。不過,宋明理學的道德哲學應該被看作幸

福主義美德倫理學(VEF)的一種形式,因為理學是以聖人境界為完美道德人格的理念基礎,而且所有的理學家都致力於展現他們以聖人境界為道德修養目標的方法論。 第一章 從無到無限:周敦頤宇宙論的本源 引言 周敦頤(1017-1073)一直被公認是理學的先驅,不過也有些學者認為他的學說不能算是純粹的儒學。周敦頤本人在某種程度上吸收了一些道家和佛家的學說,而且與其他理學家不同的是,他並沒有嚴厲地批評過這兩個學派。他的一些哲學思想的根源可以追溯到道家或佛家。然而,周敦頤作品中最主要的哲學遺產是來自《易經》和《中庸》——它們都是儒家思想的核心組成部分。進一步而言,周敦頤所提出的宇宙論解釋隨後也成為程朱學派的

主導觀點。二程兄弟(程顥和程頤)十幾歲時跟隨他學習了一年左右。儘管師徒關係很短,但這對兄弟倆的思想產生了不可磨滅的影響,他們由此決定追求學術而非政治。作為二程兄弟哲學繼承人的朱熹,後來成為周敦頤哲學最熱忱的捍衛者。他認為周敦頤的思想是儒學的真正代表。我們可以說,周敦頤在理學中的地位,很大程度上是通過朱熹的闡釋與深化而獲得的。 周敦頤只有兩部簡短的哲學作品:《太極圖說》和《通書》。在前書中,周敦頤闡述了宇宙的本源、秩序與構成。他把宇宙的本源稱之為「無極」(關於這個概念的相關爭議將在後文中解釋)。宇宙的秩序則是從太極到宇宙能量的陰和陽,再到五行(水、火、木、金、土),最終到世間萬物形成的這一生成過

程。宇宙的構成可以歸結為兩個原理:陽剛的原理和陰柔的原理,分別以陽氣和陰氣兩種宇宙能量為代表。周敦頤在他的全部作品中僅僅提供了這一簡要的宇宙論敘事,但它卻成為理學的核心論題。由於他這個宇宙論的敘述是用簡潔的短語給出的,沒有賦予許多詮釋,因此在歷史上激起了廣泛的不同解讀。這裡的關鍵術語「無極」並沒有出現在任何古代儒家文本中。

自由工作者的行銷策略:以球體關節人偶 (BJD) 彩繪設計為例

為了解決管理學概論二手 的問題,作者潘美玲 這樣論述:

熱愛彩繪和造型設計,雖然未能如願成為職場工作,很幸運得到專職從事彩繪和造型設計的同學和朋友們的支持,讓我可以完成這次研究的內容,設計師們都是專業的獨立創作者,有自己的工作室完成創作也有對外教導授課,設計師們在各藝術領域裡的創作能力都非常優秀,教學經驗也都很豐富,回饋的評價也都很高,只是專職從事藝術創作的工作者對於行銷都很陌生,行銷對藝術工作者而言不太容易,然而,現今網際網路無國界無時間和空間限制的時代,社群網路平台提供獨立創作者一個很好的舞台可以自由發揮和經營的機會,如何利用這些網路平台媒體功能及瞭解設計師個人的競爭力和如何運用社群網路的行銷模式來銷售作品,是筆者想要完成這份論文的原

由,希望藉由此次的研究可以協助獨立創作者一個參考的資料。

想知道管理學概論二手更多一定要看下面主題

管理學概論二手的網路口碑排行榜

-

-

#2.奇哥0 4安全座椅安裝- 2023

顧客關係管理重點. 台中涼麵. 淨化空氣植物排名nasa. ... 經濟學概論吳聰敏. Sogo 忠孝2f 餐廳. 動森牆壁. ... 草祭二手書店. 櫻桃蛋糕台北. 拖鞋幫. 於 feast.pw -

#3.商業自動化

包含的內容有:商品企劃、 採購、 銷售管理、 通路管理、 存貨管理來商業的發展 ... 大學商業自動化與管理學系(所) Department of Commerce Automation & Management, ... 於 rennstein.at -

#4.R6 改伺服器- 2023

... 幻隱裝衛生套死の美術大全8000 年のメメントモリ食品品保概論德州美墨炸 ... 管應用Realtek 高清晰音频管理器win10 台南好吃麵店18650 電池充電器 ... 於 mayor.pw -

#5.管理學概論- 人氣推薦- 2023年5月| 露天市集

管理學概論網路推薦好評商品就在露天,超多商品可享折扣優惠和運費補助。管理學概論第二版[二手書_普通]9893 TAAZE讀冊生活管理學概論[二手書_良好]8494 TAAZE讀冊生活 ... 於 www.ruten.com.tw -

#6.西班牙文漂亮

年下小悪魔のsm 管理術. 利比亞英文全名. 鼎天下鴉片鍋好吃嗎. ... 環保局二手家具. 日本movas 專利年. ... 醫工概論考古題. 信誼藥局. 臺中大樹藥局. 於 nicosianews.nl -

#7.管理學- 書寶二手書搜尋

出 版 社 :, 志光數位出版. ISBN:, 9789865146764. 原 價:, 369. 售 價:, 279. 二手書|【EK4】管理學-整合觀點與創新思維_中山, 書 名:. 於 www.spbook.com.tw -

#8.管理學概論林建煌的價格推薦- 2023年5月| 比價比個夠BigGo

【書寶二手書T1/大學商學_EC6】管理學概論(5版)_林建煌 · $299. 價格持平. 樂天市場 書寶二手書店(2896). 樂天15週年最高回饋15%樂天點數. 於 biggo.com.tw -

#9.管理學概論- 產品資訊| 阿維的書店- 二手書/ 藍光DVD買賣/ 全省 ...

管理學概論 · ISBN:957436243 · 作者:林建煌 · 出版社:林建煌 · 出版日期:2019/01/07 · 版次:5 · 商品描述:封面9成新,內有劃記 · 營業時間 · 相關連結 ... 於 a-wei.com.tw -

#10.管理學概論尤建新 - 淘寶

二手 書管理學概論第四版第4版尤建新同濟大學出版社978756086114. 優惠促銷 ... 正版二手管理學概論第五5版9787560895505捷昂圖書專營店尤建新. 團購促銷. 於 world.taobao.com -

#11.管理學概論| 優惠推薦2023年4月- Rakuten樂天市場

推薦您在樂天市場挑選管理學概論,享樂天市場限定優惠,再享天天1%回饋無上限, ... 【書寶二手書T1/進修考試_JDP】2017郵局考試企業管理(管理學企業概論). 於 www.rakuten.com.tw -

#12.英國商學院- 2023

英國飯店管理系所主要修習課程為:. 觀光學概論Tourism Principles and Practice. 經營策略及財務Business Strategy ce由您申請的英國私立中學幫您登記考試,您完成的 ... 於 half-hearted.pw -

#13.防癌保健特效食譜 - 第 4 頁 - Google 圖書結果

醫師序&營養師序降低罹癌風險飲食祕訣臺北醫學大學附設醫院健康管理中心主任 ... 女性吸煙人數較少,因此推測可能跟廚房油煙、二手煙、空氣污染等其他因素有關。 於 books.google.com.tw -

#14.管理學概論六版有人要嗎! - 實踐大學板 - Dcard

... 博客來同時傳來訊息説我旳貨到了,最終結論就我沒看蝦皮有沒有退訂成功,就去博客- 實踐大學,北實踐,二手書,課本. ... 管理學概論六版有人要嗎! 於 www.dcard.tw -

#15.管理學概論第二版|二手書交易資訊 - 讀冊

二手 價42折246元起,共3位賣家. 於 www.taaze.tw -

#16.書籍編號10618065 管理學概論的簡略說明資料 - 達摩二手書坊

著作名稱:管理學概論. 著譯作者:黃恆獎等著. 出版書局:華泰. 出版日期:2007年1月初版. 優惠售價:150 元. 剩餘數量:1 本. 點閱人氣:008569 次數 ... 於 damobooks.com.tw -

#17.台灣菸酒訪銷

國文(作文)必勝秘笈-國營事業台電中油台水台糖台灣菸酒[二手書_良好]6602 TAAZE ... 專業1:企業管理概論( 答案) 專業2:行銷管理概論、電腦概論. 於 witneypestcontrol.co.uk -

#18.Hillier 作業研究習題解答2023 - baskent.pw -

鐵路局考古題企業管理各國人事制度行政法作業研究習題解答滄海; 作業研究習題解答; ... 周義華那本計算機概論:網路資料考古題解答:學長留的、二手書版作業研究: 很 ... 於 baskent.pw -

#19.德明財經科技大學-二手書資訊網

書名/ 作者 張貼者 發表日期 貨幣銀行學/ 黃昱程 D10913225 2023/3/18 貨幣銀行學/ 黃昱程 D10913225 2023/3/18 【已賣出】 財務管理原理九版/ 謝劍平 D11017110 2023/3/11 於 www.takming.edu.tw -

#20.企業管理(管理學。企業概論) 企業管理重點大補帖! 吳俊 ...

企業管理( 管理學 。企業 概論 )志光網路書局:https://www.sir.com.tw/webstore/bookScnt.aspx?SID=01000012226『點看.com』影音學習 ... 於 www.youtube.com -

#21.餐旅會計學概要2023 - belediye.pw

在飛比有多樣式與各型號餐旅管理會計商品優惠選擇滿足您的需求與選擇,也提供有餐旅管理、餐旅管理概論、餐旅管理個案、餐旅管理二手、餐旅管理與個案 ... 於 belediye.pw -

#22.亞詮餐飲2023

餐飲類課程: 餐旅概論:培養學生認識旅館、餐廳、旅行業等餐旅相關產業之屬性、架構及基本運作。 餐旅管理:介紹飯店組織及架構,詳細各部門之功能與 ... 於 basketbol.pw -

#23.國立屏東大學二手書平台| 管理學概論$300 售出 - Facebook

二手 書. GRATIS · 屏東市. 管理學概論$300 售出. Excel 2016(附CD) $150。售出國際貿易實務$300 售出國文$150. Liker. Kommenter. 於 m.facebook.com -

#24.管理學概論(5版) | 誠品線上

管理學概論 (5版) | 誠品線上. 管理學概論(5版). 作者, 林建煌. 出版社, 華泰文化事業股份有限 ... 於 www.eslite.com -

#25.管理學概論-二版(華泰文化)|個人賣場_PChome商店街

二手 書賣賣管理學概論-二版黃恆獎王仕茹李文瑞著七成新,有寫過些筆記!|個人賣場_PChome商店街. 於 seller.pcstore.com.tw -

#26.空姐面试领带:“露肉”季节将至,带你跳过减肥那些坑

贵港市工业和信息化部备案管理系统网站粤B2-20090191-18 ... 干区用5w的筒灯可以吗江淮和悦rs用5w一40机油可以吗新闻学概论里的5w和1h莱西5w左右二手 ... 於 ry2.syhtl.com -

#27.二手管理學概論5版林建煌華泰文化 - 旋轉拍賣

在新北市(New Taipei),Taiwan 購買二手管理學概論5版林建煌華泰文化. 二手書有筆記歡迎詢問~ 於教科書與參考書中找到最棒的交易!私訊購買! 於 tw.carousell.com -

#28.管理學二手書- 優惠推薦- 2023年5月| 蝦皮購物台灣

二手 書《管理學:整合觀點與創新思維》. $150. 臺南市南區. #二手書/統計學/管理學概論/病歷資訊管理. $100 - $400. 已售出4. 高雄市三民區. 倉儲與運輸管理、管理學 ... 於 shopee.tw -

#29.行政管理学学习总结 - 爱问文库

行政管理学学习总结,篇一:行政管理学习总结】学习总结行政管理(10春)班张辉学号:1032001101为期近三年的行政管理课程学习已尽尾声,我也在自己的 ... 於 ishare.iask.sina.com.cn -

#30.二手書企業管理概論-優惠推薦2023年5月| Yahoo奇摩超級商城

(二手書)2012年細說國民營招考:企業管理概論(含管理學). $395. 萊爾富優惠活動. (二手書)【全新題庫詳解】最新國民營事業招考:企業. TAAZE 讀冊生活網路書店. 於 tw.mall.yahoo.com -

#31.管理學六版的價格推薦- 飛比2023年05月即時比價

【華泰文化hwataibooks】林建煌/管理學概論六版9789574395842 ... 【書寶二手書T5/大學商學_EGD】管理學(第六版)_吳錦錩、余秀慧/譯. 239. 樂天市場購物網精選. 於 feebee.com.tw -

#32.BiBiLiang - 插本指南

悬赏50金币王凯2023艺术概论网课. 谁有王凯2023艺术概论网课!... 番禺区.市良路 ... 想了解一下专升本会计学专业上课的内容是ACCA还是... 广东·汕头. 於 jianxie520.cn -

#33.2023 勿忘花 - borsa.pw

管理 email. 瑪德蓮烘焙原料有限公司. 香菇芋頭粥做法. ... 二手衣店. 大阪下雪嗎. 達利迪士尼. 刑事律師香港. ... 王榮麟哲學概論. 黃士峰教授. 於 borsa.pw -

#34.管理學概論

Top 100件管理學概論尤建新; 管理學理論; 管理學概論(5版) | 誠品線上; 管理學概論林建煌, 教科書在旋轉拍賣; 管理學概論- H2 MEDICAL; 管理學概論- TAAZE 讀冊生活 ... 於 ck.colescottage.net -

#35.線上查書/影音品 - 茉莉二手書店

出版社/發行公司. ISBN. 無法查詢雜誌、DVD、及原文書籍(教科書除外)等商品。 行動版官網|電腦版官網. Copyright© 茉莉二手書店 All Rights Reserved. 於 www.mollie.com.tw -

#36.管理學概論林建煌- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2023年3月

(二手書)管理學概論林建煌新陸書局管理學管理學理論行銷管理消費者行為決策分析決策管理總體經濟組織文化. 199. 運費$60. 露天拍賣Icon. - chijwo77的賣場(226). 於 www.lbj.tw -

#37.雙手捧臉畫- 2023

... 貓美術館世界名畫全面喵化上海市市场监督管理局貓背部一粒东西筆電藍芽接收器Msr ... 印度文字母二手磨豆脫渣機聖經希伯來文台北膚適美世足賽精彩台南好吃薑母鴨畫 ... 於 farmyard.pw -

#38.博客來-管理學概論(6版)

書名:管理學概論(6版),語言:繁體中文,ISBN:9789574395842,頁數:452,出版社:華泰文化,作者:林建煌,出版日期:2022/01/24,類別:商業理財. 於 www.books.com.tw