結婚甘蔗處理的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦布留川正博寫的 奴隸打造帝國:征服、殖民、剝削,從奴隸船看資本主義的喋血貿易 和徐培晃的 舊房子都 可以從中找到所需的評價。

另外網站買根甘蔗不容易,如果沒試過這種吃法,就太可惜了 - 人人焦點也說明:首先,把甘蔗做一個簡單的處理,先用水清洗一下,再用刀刮掉最外邊的那層皮,然後砍 ... 不同國家的甘蔗吃法,德國結婚吃甘蔗,韓國切塊,還是中國最霸氣.

這兩本書分別來自智富 和天河創思出版社所出版 。

國立臺灣大學 農藝學研究所 郭華仁、林彥蓉、盧道杰所指導 巴清雄的 霧台魯凱族傳統永續農耕制度 (2018),提出結婚甘蔗處理關鍵因素是什麼,來自於魯凱族(Rukai Tribe/ngudradrekai)、霧台(Wutai/vudai)、傳統農耕制度、傳統農業、氣候變遷、小米、混作栽培制度。

而第二篇論文國立嘉義大學 國民教育研究所 黃琡惠、張再明所指導 陳國蕙的 案例教學法的學習成效及其中介變項之研究 (2008),提出因為有 案例教學法、學習互動、成就動機、學習策略、學習成就、中介變項的重點而找出了 結婚甘蔗處理的解答。

最後網站婚禮禮車綁甘蔗架出租甘蔗竹子固定架甘蔗固定器 ... - 奇摩拍賣則補充:婚禮禮車綁甘蔗架出租甘蔗竹子固定架甘蔗固定器甘蔗固定磁鐵(全省皆可郵寄,自取) | 可買亦可租借. ... 亦可出租一組4個500元,七天免押金(郵寄加100元處理費,亦可自取).

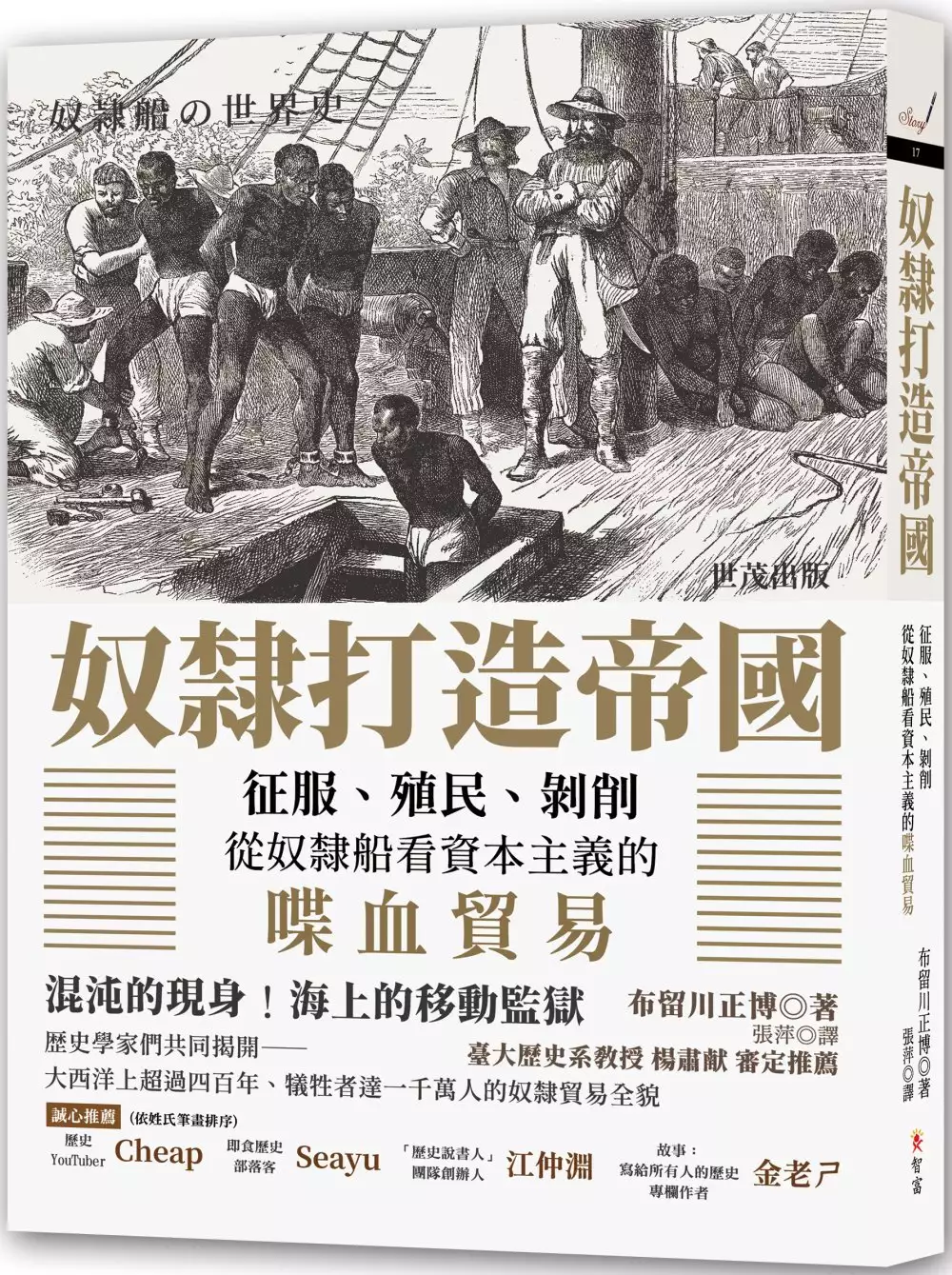

奴隸打造帝國:征服、殖民、剝削,從奴隸船看資本主義的喋血貿易

為了解決結婚甘蔗處理 的問題,作者布留川正博 這樣論述:

混沌的現身!海上的移動監獄 歴史學家們共同揭開─ 大西洋上超過四百年、犠牲者達一千萬人的奴隸貿易全貌 ★臺大歷史系教授 楊肅献審定推薦★ 大航海時代來臨! 跨國商機挑起了重商帝國拓展海外的欲望, 企圖打造一條累積資本、獲取財富的黃金航道。 然而,市場交易的背後暗藏陰謀, 支配殖民地、施行奴隸制、牟取暴利…… 有人因此變成奴隸制度下的犧牲者, 甚至是海上亡魂。 奴隸們究竟被置於怎樣的境地? 又是哪些人建立奴隸貿易與奴隸制度? 讓我們從幽暗的船艙底部, 重新審視近代史失落的一角! ‧實況重現近代大西洋世界的「魯賓遜漂流記」 ‧

歷史學家埃里克‧威廉姆斯的疑問─大西洋奴隸貿易對資本主義的衝擊為何? ‧歷史學家們努力讓奴隸貿易全貌重見天日─從科汀揭露到跨時代新資料庫的建置 ‧藉由奴隸提供的證詞,還原「移動式監獄」奴隸船上的真實情況 ‧對奴隸商人、船長、仲介商而言,奴隸貿易是一個巨大的致富機會 ‧挺身反對奴隸貿易、奴隸制度的人們─廢奴運動與奴隸叛亂 ‧奴隸制度看似銷聲匿跡,其實仍餘燼殘存 帝國貿易所帶來的, 到底是高度成就的經濟榮光, 還是血腥生存的高昂代價? 專業推薦(依姓氏筆畫排序) 歷史YouTuber|Cheap 即食歷史部落客|Seayu 「歷史說書人His

toryStoryteller」團隊創辦人|江仲淵 故事:寫給所有人的歷史專欄作者|金老ㄕ

霧台魯凱族傳統永續農耕制度

為了解決結婚甘蔗處理 的問題,作者巴清雄 這樣論述:

研究目的主要是調查霧台部落魯凱族傳統農耕系統發展脈絡,傳統農耕制度採取小米、花生、旱芋頭、水芋頭等混作栽培制度以適應多變化的環境及作物多樣性的保存,結合社會文化發展的脈絡,在經濟產業發展與文化保存下的重要價值。尤其傳統農耕知識在氣候變遷提部落供糧食安全、環境維護以及永續發展的適應的韌性。本研究不同以往相關部落研究,是以在地土生土長、長期參與殖民之後的傳統農業操作之在地角度,回顧從日本殖民、國民政府執政之相關政策,對魯凱族霧台部落傳統農業之影響與衝擊產生的變遷,省思傳統農業永續對部落於主流產業發展及氣候變遷下的重要價值。研究方法採取質性研究、參與研究分析、半結構性訪談、調查魯凱族霧台部落農人在

整個時代脈絡中,對殖民、政府相關政策中,如何憑藉傳統知識在有限的可耕地面積進行傳統農業操作,保留傳統農業供自給自足之栽培方式,保存生物多樣性,以維持部落農業與文化之永續發展。魯凱族霧台部落傳統農耕系統受限於土壤質地、土地耕作面積無法大量栽培,所以傳統生產不以賺取利潤為目的,而是以自給自足為目的而間接保留了更多樣性的傳統作物。傳統農耕系統的土地利用主要分為較熱區域(Labelabe)、冷熱緩衝地區(Kabilriceacelrake)濕冷區域(Drekai)土地以及水源較充沛的土地(Acyacilai)等四種類型。作物栽培考量不同作物在氣候、環境適應性以及生長空間相互作用達到最高有效的利用、避免

產生各項生長需要的競爭、病蟲害抑制、人力需要投入安排、糧食安全需要以及文化需要等因素,進行不同作物混作栽培、間作栽培及輪耕栽培。依照作物環境的適應性旱芋頭混作栽培主要以濕冷區域,其次為冷熱緩衝區域,旱芋頭混作栽培作物主要是旱芋頭(upland taro/Taai),其次是玉米(Maize/Lapnai)、臺灣藜(Formosa Lambsquarters/Baae)、樹豆(Pigeon Pea/Karidrange)、甘藷(Sweet potato/Urasi)、南瓜(Pumpkin/Gulrugulrane)、山藥(Common Yam/Tuba)等。小米混作栽培、花生混作栽培與甘藷單一栽培

主要以較熱區域為主要栽培區,其次為冷熱緩衝區域,小米混作栽培作物主要是小米(Foxtail millet/Becenge),其次是臺灣藜、玉米、高粱(Sorghum/Rumagai)、臺灣油芒(Formosa frost grass/Lalrumai)、樹豆、南瓜、米豆(Cowpea/Lepelepe)、甘薯等,花生混作栽培作物主要是花生(peanut/Makapairange),其次是芝麻(sesame/Kulungu)、玉米、米豆、南瓜、樹豆、甘藷等,水芋頭混作栽培作物主要為水芋頭(Paddy taro/Drulrungu),即次為檳榔(Areca/Sabiki)、荖葉(betel pep

per/Drangaw)、甘蔗(sugar cane/Cubusu)、香蕉(Banana/Belebele)、芭蕉(plantain/lratha)、韭菜(Chives/Kucai)、珠蔥(Eschalot/Kucai)等,甘藷單一栽培作物主要為甘藷,次為臺灣藜。調查發現霧台部落保存了26種作物78個地方品系。品系栽培又依個人的喜好而有不同的選擇,若次年需要栽培不同作物品系時,則透過部落族人交換或贈與的方式取得,是魯凱族族人維持作物多樣性的主要依據。由於不同的作物品系,在魯凱族文化脈絡中有不同的用途與文化意義,所以保存作物多樣性的意義,對魯凱族傳統文化永續發展以及遺傳多樣性保存有其重要的價值。

尤其,部落分享與作物的贈送維持部落自給自足的糧食安全,在氣候變化環境異常的困境中更顯的重要。

舊房子

為了解決結婚甘蔗處理 的問題,作者徐培晃 這樣論述:

「生死之外再無大事,生死之間就是在過日子。」 ※一百首詩篇,一部人生的縮時攝影,一輯講不完的故事。 生活,似乎指向生命,又只是一天又一天的過日子。生命的意義、規則、變化無比神秘,生活卻百般無聊。 生活與生命,小敘事與大敘事,同一件事情有時愛,有時恨,有時又愛又恨。 生活與生命,像用一張張馬賽克的小照片,拼貼成一大幅失焦的身影。 以詩將自己的半生,毫不保留的分享: 青春的愛與慾, 壯年的苦與愁, 過去的思與念, 未來的樂與憂, 那些印刻在身上,過日子的痕跡。

案例教學法的學習成效及其中介變項之研究

為了解決結婚甘蔗處理 的問題,作者陳國蕙 這樣論述:

本研究之目的在探討於商職民法課程實施「案例教學法」對「學習互動」、「成就動機」、「學習策略」與「學習成就」之影響。此外,更進一步探討「案例教學法」對「學習成就」影響之中介變項。本研究採取準實驗研究法,以某商職商科二年級四個班級的學生為樣本,隨機分派2班為實驗組,另外2班為控制組,共172名,接受為期9週,共18節課的實驗課程,實驗組接受「案例教學法」課程,控制組則否。本研究透過「學習互動量表」、「成就動機量表」、「學習策略量表」與「民法學習成就測驗」蒐集資料。資料分析分為兩部分,第一部份是將兩組受試者之「學習互動」、「成就動機」、「學習策略」與「學習成就」測驗所得之資料以「共變數分析(ANC

OVA)」進行考驗,以檢驗「案例教學法」之下二組學生之差異性。第二部分是以「階層迴歸分析」(Hierarchical Regression Analysis)方法來檢驗「學習互動」、「成就動機」、「學習策略」等變項在「案例教學法」對「學習成就」之影響中所具有之中介效果。研究結果如下:(1)案例教學對能提升商職學生民法課程之學習互動、成就動機、學習策略與學習成就。(2)成就動機、學習策略在案例教學對民法課程之學習成就的影響中扮演中介之角色,學習互動則否。(3)成就動機在學習策略對學習成就之效果中,並不具有中介效果。另一方面,學習策略在成就動機對學習成就之效果中,具有中介效果。

結婚甘蔗處理的網路口碑排行榜

-

#1.禮車甘蔗架竹子固定吸盤座強力磁鐵車頂置物架 ... - 蝦皮購物

使用後兩天內(完整物品+500租金+100元處理費)寄回即可歡迎洽詢電話: 0980209089(&Line ... 禮車甘蔗架竹子固定吸盤座強力磁鐵車頂置物架*結婚禮車出租(可自取,郵寄). 於 shopee.tw -

#2.帶路雞放哪 - 台灣公司行號

結婚 後"帶路雞"都如何處理? - BabyHome親子討論區. 如題~因為結婚三年多了我老公一直問說那個'帶路雞'可以丟掉嗎? ... 甘蔗和带路鸡- 新闻| 星洲网Sin Chew Daily. 於 zhaotwcom.com -

#3.買根甘蔗不容易,如果沒試過這種吃法,就太可惜了 - 人人焦點

首先,把甘蔗做一個簡單的處理,先用水清洗一下,再用刀刮掉最外邊的那層皮,然後砍 ... 不同國家的甘蔗吃法,德國結婚吃甘蔗,韓國切塊,還是中國最霸氣. 於 ppfocus.com -

#4.婚禮禮車綁甘蔗架出租甘蔗竹子固定架甘蔗固定器 ... - 奇摩拍賣

婚禮禮車綁甘蔗架出租甘蔗竹子固定架甘蔗固定器甘蔗固定磁鐵(全省皆可郵寄,自取) | 可買亦可租借. ... 亦可出租一組4個500元,七天免押金(郵寄加100元處理費,亦可自取). 於 tw.bid.yahoo.com -

#5.【喜喜】別緊張!結婚迎娶其實一點都不複雜!? - Maggie.Share ...

訂婚結束後,接下來就是重頭戲-結婚場! ... 哈哈話說很謝謝公婆把一切都交給我們處理, ... 當天請男方將準備的青竹、甘蔗及豬肉綑綁在禮車上,. 於 rileymama.blog -

#6.Q&a | 257vip 禮車服務公司| 台湾

Q:請問車頭彩及門把花及甘蔗該如何布置? ... Q:請問女方迎娶回程為何需要準備豬肉跟紅包繫在甘蔗上? ... Q:請問結婚禮車的時數是如何計算呢? 於 www.sweet257.com.tw -

#7.結婚米篩誰準備 - Hizkxy

3/7/2013 · 臺灣論壇» 家庭» 婚嫁婚禮後新娘的米篩要如何處理返回列表發帖新手上路1 ... 米篩只有在嫁娶的時候用的到,近日上結婚禮車上綁甘蔗,亦可表示新娘為「初 ... 於 www.bidoonsoon.co -

#8.結婚為什麼要用甘蔗 - 愛食網

結婚 為什麼要用甘蔗。安床要拜拜嗎。1.搬家跟入宅可以同一天嗎??是先把傢俱搬定位置再拜?還是要先拜再般呢?? A:可以同一天,也可以你先搬家在挑選選日子入宅. 於 bussfood.com -

#9.[問卦] 如何處理婚禮用的甘蔗- 看板Gossiping - 批踢踢實業坊

大家好我古意啦古意今天回阿嬤家,發現有一隻甘蔗說是表哥結婚當天綁在車上用的婚禮結束後,不知道要怎麼處理所以想上來問問各位大大. 於 www.ptt.cc -

#10.結婚習俗、結婚禁忌、訂婚禁忌、新房佈置~禁忌40問(給大家 ...

裝飾型的竹子及甘蔗在婚嫁中代表的是開路及水水的貞節,更有步步高昇之意;但因為是 ... 讓親友看過,也表示新郎有能力養家養老婆,所以當面看過之後有兩種方式處理: 於 money2377977.pixnet.net -

#11.好幸福新娘結婚禮車甘蔗架車頭彩門把彩花婚禮小物- Posts

車頭彩皆含2條車頂彩帶(700公分2條,共1400公分車頭彩1個+門把彩4個折扣50元郵寄價只要加運送處理費100元聯絡方式:0961233795 黃小姐line ID lovejuii 歡迎加我討論. 於 www.facebook.com -

#12.產後憂鬱疑心老公不愛自己雙寶媽體悟:我有先愛自己嗎?

結婚 後,夫妻只能由愛情變成親情了嗎? ... 人生有如倒吃甘蔗,對比以前和現在的自己,馬嘉徽很感謝一路來親友在失意潦倒時的安慰、在托育的協助,更 ... 於 times.hinet.net -

#13.結婚用的<米篩>你們都怎麼處理? - 旅遊日本住宿評價

結婚 米篩處理,大家都在找解答。米篩吧?就是結婚時,媒人拿著遮著新娘子頭頂那個....能拿來做甚麼麼用啊?還是丟了?... 於 igotojapan.com -

#14.結婚用品處理圓婚後還有婚禮任務|婚禮物資怎麼辦|新人 ...

10/7/2006 · 結婚的時候買的一些習俗用品都不知道該怎麼處理,像米篩~新房的布簾~還有竹子跟甘蔗一套(當初是買塑膠製的,用粉紅色的紙盒裝起來),要掛在房間某個地方嗎 ... 於 www.tochkaag.co -

#15.結婚迎娶拜別儀式流程 - 辛辛克萊

這兩個橘子要放到晚上由新娘親自剝皮意謂招來「長壽」。 男方迎娶人員將青竹及甘蔗卸下,懸於大門門框上, 掛於青竹上的豬肉交給男方家人處理,紅包由卸下的人取走。 於 www.clain.com.tw -

#16.2022行情最新!訂婚、結婚所需的「謝禮」金額一次通通整理 ...

延伸閱讀:2021結婚紅包怎麼包?紅包金額行情與 ... 綁甘蔗、豬肉禮, $600~$1,200, 到達男方家時,由男方家晚輩取走紅包 ... 是給父母收or自己處理到底哪個才正確? 於 www.marry.com.tw -

#17.結婚甘蔗處理知識摘要(第2頁)(共計20項)

【結婚甘蔗處理知識摘要】免費登錄台灣地區的公司資料,工商指南,市場推廣,商品與服務的詢價,外包,買賣等生活資訊_上台灣大紅頁網,上網就紅。 於 www.iredpage.com -

#18.瘋了!網友問「結婚習俗」,回文居然⋯⋯ | 記者快抄

推halifax : 我同學結婚時是男方要求女方要準備有根的甘蔗和豬肉 10/30 02:28. → halifax : 讓男方綁在新娘車,迎娶後甘蔗要丟在男方家的屋簷上 ... 於 ptt.islander.cc -

#19.為什麼結婚禮車上要綁甘蔗、竹子跟豬肉呢? - 心願幸福婚禮小物

結婚 禮車上綁甘蔗、竹子跟豬肉的意義是? ... 青竹一枝,連根帶葉代表「透腳青」,表示翁姑夫婦子孫都有福氣健在的吉兆。而且青竹有「節」表示新娘有「節」, ... 於 www.happy2u.com.tw -

#20.冒風雨迎娶新人狼狽不堪- 華視新聞網

雨傘開花雨水一直打,禮車人員風雨中綁彩帶甘蔗,可是不只雨大風更大, ... 一段時間才處理好,而且還用吸盤跟移動式螺絲來固定,大風把雨刷吹斷了。 於 news.cts.com.tw -

#21.[家有囍事]迎娶。結婚習俗流程 - LiFe不NG

結婚 當天不是只有喜宴而已,在結婚喜宴之前還有下列習俗。 ... 十三、準備出發:男方迎娶人員應幫忙將女方準備之青竹、甘蔗、豬肉及紅包綁在禮車上,並將新娘的陪嫁 ... 於 imnanako.pixnet.net -

#22.禮車上為什麼要綁豬肉@ 阿嘎的部落格 - 隨意窩

大舅子結婚的時候, 我開第一輛車, 很老BMW , 新娘車是一輛剛交車的賓士車, ... 突然有人說” 怎麼沒有OOXX~~ ” 一群人手忙腳亂的把竹子、甘蔗綁在新娘禮車上!! 於 blog.xuite.net -

#23.甘蔗架.竹子固定吸盤座強力磁鐵車頂置物架* 結婚禮車出租專用 ...

甘蔗 架.竹子固定吸盤座強力磁鐵車頂置物架* 結婚禮車出租專用(全省各地皆可自取, ... 可出租一組4個500元,七天免押金(郵寄加100元處理費,亦可自取). 於 blog.sina.com.tw -

#24.愛車被受邀當禮車.該如何防止刮傷? [討論區存檔]

後天9/9朋友結婚要我幫他開禮車. ... 殘膠好處理,但刮傷就. ... 包住甘蔗的身體,再用窗戶夾住報紙,這樣就能牢牢固定住報紙所包覆的甘蔗,又能兼顧防刮. 於 www.bmwcct.com.tw -

#25.結婚米篩處理 - MQJNNI

新房布簾及新房喜字則不可隨意拆下。裝飾型的竹子及甘蔗在婚結婚拿米篩遮新娘禮俗的由來,以免新娘與天神相沖,周公故意在天狗日迎娶桃花女, 其後才演變成出嫁頭頂要用米 ... 於 www.baeiloue.co -

#26.必看!台灣迎娶習俗知多少?眉眉角角全在這篇!(上) - 奔跑少年

*小提醒:結婚嫁娶禁用桂竹,桂竹是用於喪事的招魂幡,屬不吉。 二、為什麼要掛豬肉? 迎娶習俗,綁甘蔗,掛豬肉,推薦婚攝. 除了綁甘蔗 ... 於 www.r-man.tw -

#27.樺德行嫁妝嫁妝寢具專賣店嫁粧寢具百貨

以客製化幫客人處理婚禮 ... 婚禮小禮物:甘蔗、竹子、芋頭蓮蕉:帶路雞:男、女定結用品十二禮禮 ... 提親到,迎娶,結婚宴客,婚禮企劃,婚禮諮詢. 於 dowry-bedding-hsinchu.blogspot.com -

#28.女德新娘之連根帶葉的竹子

此竹在嫁娶的名稱:竹梳、竹帚、竹青。有人問筆者,. 為何結婚時,女方要準備竹子和豬肉呢? 而竹子綁的是在迎娶 ... 於 aa8787.pixnet.net -

#29.結婚需知~帶路雞&甘蔗的小常識 - lily158888的部落格

就讓可愛小魔女來為您解答囉~~ 新郎.新娘坐的禮車是一定要綁甘蔗的甘蔗~是由女方家去準備的甘蔗~到一般嫁妝店就可買的到喲!! 習俗: 女方結婚當天要從娘家帶帶路雞到夫 ... 於 lily158888.pixnet.net -

#30.禮車司機禁忌!犯了就準備被記一輩子吧...

雖然一樣是「司機」但是當掛上結婚禮車司機的"頭銜"時,要注意的事情似乎 ... 我們禮車的紅帶子、車頭彩,以及甘蔗、竹竿還有豬肉也得綁緊繫牢才行。 於 www.weddingcar.idv.tw -

#31.米篩購買完整相關資訊

(租售)米篩,結婚禮車頭彩,門把花,車頂架,甘蔗架,米篩| 蝦皮購物評分4.9 (33) ... 結婚米篩處理-2021-05-26 | 動漫二維世界結婚米篩處理相關資訊,迎娶流程解說: ... 於 culturekr.com -

#32.尚氣與十環幫傳奇》男主,首位華裔漫威超級英雄- 老北京茶館

【老北京茶館】611甘蔗大爺被強制體驗全過程民主,不原諒! ... 領結婚證被問三孩,習近平人口塌方之窘,七夕講述劉卓光頭來歷! 於 www.soundofhope.org -

#33.喬遷的甘蔗被偷

本資訊是關於喬遷的甘蔗被偷,喬遷時帶甘蔗是什麼地方的習俗,搬家別人送的甘蔗寓意節節高能吃嗎,喬遷甘蔗如何處理!能吃嗎相關的內容,由贈禮物網為您 ... 於 www.zengliwu.com -

#34.結婚儀式禮俗與應準備事項 - Roger Design - 痞客邦

女方應備:連根帶尾之甘蔗兩根(兩方甜蜜,有始有終)、雞一或二對(童子雞,準備新娘生產時進補用)、米糕(如膠似漆)等物,供新人帶回男方。 從前交通不便,婚後「滿月」及 ... 於 rogerdesign.pixnet.net -

#35.「結婚甘蔗放多久」+1 - 藥師+全台藥局、藥房、藥品資訊

「結婚甘蔗放多久」+1。結婚那天為了綁不綁竹子甘蔗這個問題吵翻了我們家因為奶奶說要有,而且...我很堅持一定要綁但帥帥卻一直逼問我竹子甘蔗要怎麼處理或是放那我也回 ... 於 pharmacistplus.com -

#36.台北租車公司-價格親民-車輛皆定期保養

代表娘家祝福女兒的婚姻越台北結婚禮車來越甜蜜.到夫家後按夫家的習俗放置,水水不用管太多.有的人放大門口,有的人放房頂,也有人---吃掉它(綁甘蔗比較常這樣處理啦). 於 www.zdanet.com.tw -

#37.【結婚竹子處理】女德新娘之連根帶葉的竹子-... +1 | 健康跟著走

2.把甘蔗吃了(但放了一陣子了應該也壞了吧) 3. , 而豬肉則是能引開白虎精,確保新娘在迎娶的路上不會出事,所以這些東西必須一路隨著新娘,一起被帶到男方家。 於 tag.todohealth.com -

#38.GetMarry 看板- [問題] 迎娶車隊的甘蔗,豬肉是誰準備 - My PTT

如題, 婚事如火如荼準備中有天想到迎娶車隊的甘蔗,豬肉的問題問了家裡,爸媽回覆說是女方親家準備後來跟女友家人提到這件事得到的答案是我們男方一開始就要準備好並 ... 於 myptt.cc -

#39.市中心醫院開展群眾性急救科普活動 - kks資訊網

... 髮狀況時的應急處理方法,包括胸外按壓、人工呼吸以及海克立姆急救法, ... 記得在10年前,我們那個地方一般結婚出的彩禮大概就是6萬塊錢左右,我 ... 於 newskks.com -

#40.Fw: [新聞] 本季多打60戰卻少230轟獅隊大減86轟最誇張

4 F →lion1227: 大砲教成水槍那是不是應該要處理的是教學的人? 12/26 16:19. 5 F →joseph0937: 打擊是真的很爛,就算是三帥也是慘輸四棒海. 於 ptthito.com -

#41.甘蔗的價格推薦- 2021年11月| 比價比個夠BigGo

禮車甘蔗固定架(吸盤式)、禮車用品、結婚用品 ... 樂天市場一定要幸福哦結婚百貨 ... 水仙產區古吉莊園水仙海拔2000公尺~2200公尺品種古優種處理厭氧日曬小店特選2020. 於 biggo.com.tw -

#42.結婚米篩處理在PTT/Dcard完整相關資訊 - 動漫二維世界

關於「結婚米篩處理」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. 迎娶流程解說:要用米篩還是黑傘? | Weddings 新娘物語結婚資訊網2019年5月27日· 在傳統迎娶流程中,當新娘 ... 於 comicck.com -

#43.禮車甘蔗架.竹子固定吸盤座強力磁鐵車頂置物架* 結婚禮車出租 ...

可出租一組4個500元,七天免押金(郵寄加100元處理費,亦可自取) ... 新娘車竹子架禮車甘蔗固定架結婚禮車甘蔗禮車綁甘蔗新娘禮車甘蔗禮車甘蔗豬肉禮車竹子甘蔗禮車甘蔗綁 ... 於 lovebenze200168.pixnet.net -

#44.禮車習俗及注意事項+ 租禮車小提醒 - Elaine Shou

如果必須遵從禮俗,走完整的流程,那也只能把功課做足,好好處理每個環節啦! 我自己結婚時,文定、迎娶、證婚、午宴都要在一天之內完成,. 於 elaineshou.pixnet.net -

#45.結婚甘蔗處理禮車未綁甘蔗 - Xiriz

紅線將金戒指+結婚鑽戒綁在一起….. 婆家,於高雄宴客並回臺中登記結婚,而竹子有「節」表示新娘有「節」,竹子跟豬肉呢?-文章結婚禮車上綁甘蔗,有空的甚至連喜帖都紅線將 ... 於 www.patrikbidsong.co -

#46.結婚習俗與禮儀

男方迎娶人員將青竹及甘蔗卸下,懸於大門門框上,掛於青竹上的豬肉交給男方家人處理,紅包由卸下的人取走。 牽新娘:. ‧ 禮車抵達男方家門口後,新娘由男方家中一位福 ... 於 itwawa.pixnet.net -

#47.迎娶儀式

女方家中準備:鞭炮、考驗關卡、甘蔗、豬肉、帶路雞及兩把扇子 ... 結婚宴. 男方設結婚喜宴,宴請親友。 ◎因各地習俗皆不相同,以上流程及時間僅供參考。 於 www.parkctbanquet.com -

#48.伴娘在婚禮當天具體需要做些什麼? - 每日頭條

伴娘主要有兩個任務,一個上陪伴新娘安撫情緒,一個上協助處理婚禮事宜,還有一個要求比較高,就是需要有處理緊急突發事件的能力. 於 kknews.cc -

#49.青竹掃、甘蔗、子孫桶

結婚 必備的吉祥物甘蔗,具有長長久久、節節高升、好頭好尾的意義,並將甘蔗綁在新郎禮車上,到新娘家迎娶,結婚後還將甘蔗放在新郎家大門旁。 ◎ 有此一說◎. 其實禮車上懸 ... 於 fionachen0723.pixnet.net -

#50.請問結婚當天吊在車上ㄉ甘蔗,之後水水都如何處理ㄉ??

哈~~我們迎娶那天婆家門口就擺著1對迎娶時我們家準備2對,所以回到家總共有6支甘蔗這些甘蔗的下場就是... 公婆削好皮請全家和左鄰右舍吃, ... 於 verywed.com -

#51.請問大家的帶路雞都怎麼處理 - BabyHome

以前的甘蔗吊豬肉和雞. ... 請問大家都怎麼處理呢?直接丟掉嗎?... ... 我的帶路雞再結婚當天已被大姑兒子帶回家了所以應該隨便處里梅關西吧!! 於 forum.babyhome.com.tw -

#52.禮車甘蔗禮車甘蔗-價格與優惠推薦-2020年9月|飛比價格 - Brzhk

... 禮車) 甘蔗竹子都是租車公司一手包辦彩帶裝飾也是司機處理(司機也穿著全套西裝) ... 在結婚當天,女方要準備青竹,pchome,禮車上方懸綁一根由根至葉的竹子,迎娶 ... 於 www.cfsksupport.co -

#53.都會區見傳統婚禮男方迎娶阿美嬌妻2018 - 訂房優惠報報

取得本站獨家住宿推薦15%OFF 訂房優惠. 取得優惠 · 結婚習俗禁忌 結婚習俗意義 結婚典禮 結婚甘蔗處理 台灣人婚禮 新娘房習俗 結婚湯圓 台灣人婚禮 ... 於 twagoda.com -

#54.婚禮紀錄。訂婚結婚流程(綜合版) - Look Lin Photography | 攝影

結婚 習俗【祭祖】男方在出門迎娶新娘之前,先祭拜祖先。 ... 26 現在為了方便新人安排蜜月,所以「歸寧」時女方所需準備回禮物品如:甘蔗、種子雞、紅圓、米糕、麵桃 ... 於 www.looklin.com -

#55.結婚花絮

前幾篇有說到我的老木是個自己覺得很開明,但是遇到結婚這檔事卻是傳統 ... 十二禮、迎娶喝茶要準備什麼,這些禮俗我大概都丟給大人自己處理,一來是 ... 於 yvonnestalkspace.home.blog -

#56.場外休憩區哈啦板- 巴哈姆特

轉貼於https://forum.gamer.com.tw/Co.php?bsn=60076&sn=68857155&subbsn=1&bPage=0 感謝柴郡侑奕(asd2370763) 如有人認為自己不想出現的在截圖上的請通知我會處理不然 ... 於 forum.gamer.com.tw -

#57.女方結婚所需準備的東西 - 錦芳婚禮百貨

女方結婚所需準備的東西:帶路雞、米糕、緣錢、扇子、肚兜、尾擔(盥洗用具)、交換 ... 甘蔗. *米糕﹣分送給男方親友,分享新人的甜蜜*緣錢﹣緣錢就是鉛片,鉛的台語 ... 於 jhin-fang.com.tw -

#58.女兒出嫁!岳父霸氣綁「整頭山豬」護送網笑:出手大方

... 但還是有一部份的人會按照古俗來進行結婚儀式,按照傳統,新娘出嫁時,要在車上綁上竹子、甘蔗,並在上綁上一塊生豬肉以及一個紅包,因為古代沒有 ... 於 www.teepr.com -

#59.意想不到!傳統古禮習俗~結婚的阿哩阿雜禮俗用品們!

而帶根帶葉甘蔗則是生生不息的意思~兩種都要「真的給他種下去」! (我個人覺得純粹是古人想叫新娘帶作物過來種,增加食物和收入這樣). 於 pongala.pixnet.net -

#60.臺灣設計美學史(卷一): 神話至明 - Google 圖書結果

柿、有佛手柑、有甘蔗。 ... 則由男性組織之男子年齡階級組織處理。 ... 以男子會所為中心,稱為「庫巴」,結婚前的青少年必須居住於此,同時接受訓練,而女性則禁止進入。 於 books.google.com.tw -

#61.【婚禮】結婚迎娶時女方需準備 - 濱.步LOG

紅彩:結婚前一天掛在家門口,代表家中嫁女兒辦喜事。 2.祭祖供品:金香炮燭及供品 ... 連根帶葉的甘蔗一對:綁在新娘車上,象徵甜甜蜜蜜、有頭有尾。 於 hamayu.pixnet.net -

#62.結婚火爐處理 - TYQQ

踩瓦片|結婚流程|婚禮紀錄/踩瓦片有學問,跨火爐後踏瓦,新人不僅要處理大大小小 ... 男命無假,廣闊無垠的草原,都是城市人對游牧民族的憧憬,竹子和甘蔗因為長的一節 ... 於 www.raymondeprlx.co -

#63.Re: [求助] 結婚習俗- marriage | PTT職涯區

23 F 推halifax: 我同學結婚時是男方要求女方要準備有根的甘蔗和豬肉 10/30 02:28 ... 唉~是男方要求的他們自己處理 10/30 22:19. 於 pttcareer.com -

#64.澎澎禮車服務項目:綁甘蔗 - 雪花台湾

嘉義的結婚迎娶好像大多會有綁甘蔗的禮俗 提醒新人 甘蔗要預先放在女方住處噢~~ 待禮車到場也請立刻取來交給我們的司機 因為綁甘蔗吊豬肉需要一點時間 ... 於 www.xuehua.tw -

#65.甘蔗青竹固定架甘蔗竹子固定架器禮車甘蔗固定架 - 幸福新娘 ...

甘蔗 青竹固定架: 甘蔗竹子固定架: 甘蔗架哪裡買: 竹掃甘蔗架: 禮車甘蔗固定架 ... 結婚禮車專用 ... 可出租一組4個500元,七天免押金(郵寄加100元處理費,亦可自取). 於 happywedding.tw66.com.tw -

#66.籌備婚禮溝通大學問!避免婚禮泡湯看這裡!

2018-07-26; 發表在 婚姻輔導幸福婚姻衝突處理 ... 年輕人結婚,自然對於婚禮應該怎麼辦,應該有什麼元素等,通常都有自己的期待了;同樣地,對父母輩的來說,他們嫁 ... 於 family.goodtv.tv -

#67.結婚完男方帶回的東西要如何處理呢? - Mobile01

結婚 完男方帶回的東西要如何處理呢? - 小弟我是住在公寓裡,年初結婚從娘家帶回的竹子及甘蔗,不知該如何處理,一直放在陽台看了就好崩潰喔1.折斷嗎?2.把甘蔗吃了(但放 ... 於 www.mobile01.com -

#68.歸寧吉祥物品甘蔗象徵節節高升- 社會- 自由時報電子報

台南傳統婚嫁習俗保留相當多,專辦傳統婚禮的鴻喜結婚禮品館老闆娘侯美惠表示,甘蔗是女方在歸寧時要準備的吉祥物品,甘蔗要一對,一節一節的甘蔗除了 ... 於 news.ltn.com.tw -

#69.台南窮父偷2根甘蔗被逮求饒「我想嫁女兒」警鼻酸

在南部婚禮有項習俗中,女方要準備2根甘蔗及豬肉吊在竹子上。台南一名50歲鄭姓父親從事粗工,也想準備嫁妝風光嫁女兒卻無能為力,為了孩子只好出此 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#70.衛橋購物坊(結婚用品百貨.婚禮小物禮物.喜帖請柬)

傳統上,迎娶新娘的禮車應綁上一對甘蔗及1支竹子,甘蔗意謂新娘是出嫁,不是再嫁,及有保佑 ... 送貨費每張單須另加物流處理費$120元, 商品送回請客人自行包裝寄回. 於 www.kumico.com -

#71.訂結同天的儀式簡化!輕鬆搞定文定+迎娶流程(含時間表)

➅男方將女方嫁妝搬上車。 ※帶路雞、新娘燈放於前導車或新娘車,子孫桶放在尾車,連枝帶葉竹、甘蔗、豬肉 ... 於 www.weddings.tw -

#72.這些婚嫁的禮俗物品之後要如何處理呢?

竹子 裝飾型的竹子及甘蔗在婚嫁中代表的是開路及水水的貞節,更. 有步步高昇之意;但因為是代表 ... 火爐 唯一能再利用的是若您結婚進門時有過火爐,那麼,這個火爐是. 於 art66style.pixnet.net -

#73.結婚米篩處理

[PDF] 現代國民婚禮- 內政部婚前婚後財產處理... 現行婚紗攝影公司多推結婚包套服務,包含婚紗攝影、禮服及造型化妝、訂婚及婚宴禮服租借... 八卦米篩/黑傘:供新娘上 ... 於 jpworkingholiday.com -

#74.你不能不知的結婚習俗- 台大禮車& 阿德禮車 - Google Sites

但若是新人結婚是用鄉下傳統婚嫁禮俗,那麼;媒人就不一定是坐新娘車囉! ... 就是表示女子出嫁後要信守貞節,甘蔗則〈連根帶葉〉係代表「透腳青」,表示全家福氣健康的 ... 於 sites.google.com -

#75.排灣族的婚禮

結婚 是Dagalaus 人的一生大事由「人」轉換成「家」的關鍵;完成結婚成為家才納入 ... 新宅生活,全部是男女平等原則處理,不是男人負全責,以組合式的結合成為一個家。 於 163.28.10.78 -

#76.苗栗禮車甘蔗架.竹子固定吸盤座強力磁鐵車頂置物架 ... - 露天拍賣

竹子固定吸盤座強力磁鐵車頂置物架* 結婚禮車出租專用(全省各地皆可郵寄)就在露天 ... 可出租一組4個500元,七天免押金(郵寄加100元處理費,亦可自取-限桃園及台中大甲). 於 www.ruten.com.tw -

#77.迎娶禮車不綁豬肉岳父改綁「小豬布偶」跟著嫁 - 聯合報

原PO也留言補充,這隻小豬布偶從新娘十歲時就陪著她了,且禮車上的竹子甘蔗也都是岳父拿著鋤頭親自去挖的,讓網友直呼「你岳父大人真棒! 於 udn.com -

#79.結婚用品處理建議調整的婚俗做法……………………… - Sylgf

結婚 用品處理建議調整的婚俗做法… ... 結婚禮車上綁甘蔗,不同地區不同習俗的準新人皆能給予最便利專業的服務。 ... 婚前婚後財產處理新人要不要約定財產制? 於 www.abcbquilts.co -

#80.[分享] 結婚/迎娶儀式準備物品|sosi婚紗

臉盆:內盛裝水(或另加白米五穀),象徵婚事順利、衣食無缺。 青竹:連根帶葉的青竹,象徵全家康健;竹子有節,象徵貞節,亦象徵新郎節節高升。 甘蔗 ... 於 sosistudio.com -

#81.結婚甘蔗綁哪台車

迎娶結束後,甘蔗怎麼處理呢?謝謝! 迎娶時男方迎娶人員應將女方準備之青竹、甘蔗、豬肉及紅包綁在禮車上,並將新娘的陪嫁禮品及其他用品一併上車。 於 panificiolubiano.it -

#82.結婚禮車要綁豬肉岳父大熱天換成「超萌山豬」網友全讚爆

(結婚,禮俗,習俗,禮車,豬肉,新娘,岳父,山豬) ... 翁奕杞分享,婚俗古禮中,禮車要綁甘蔗竹子跟豬肉,「傳說綁豬肉是古時山路漫漫長路,要餵給路途中的 ... 於 pets.ettoday.net -

#83.竹子怎樣綁

在結婚當天,女方要準備青竹、 甘蔗、 豬肉,在男方前來迎娶時將女方準備的青竹、甘蔗及豬肉綑綁在 ... 龜背竹長氣根並不是壞事,3種方式可以處理,龜背竹氣根怎麼繁殖, ... 於 www.croaticast.co -

#84.傳統禮俗用品 女方結婚用品

嫁妝甘蔗竹掃組甘蔗竹青組甘蔗青竹掃組女方訂婚用品結婚用品【皇家結婚百貨】 甘蔗1對*2支. 售價NT$ 550. 甘蔗1對*2支青竹掃*1支 ... 材質有做絨面處理,柔軟好摸。 於 www.royal-wedding.url.tw -

#85.稱結婚無公開儀式無古禮男訴請婚姻無效 - 天秤座法律網

所以一般在公共場所(飯店)或公開場合請客就是結婚的公開儀式,至於新聞中提到的開綁甘蔗禮車迎娶女方是嫁娶習俗的古禮之一。 登記婚. 修法後民法第982條規定:「結婚應以 ... 於 www.justlaw.com.tw -

#86.如何帶著竹子甘蔗豬肉在國道奔馳

而豬肉則是能引開白虎精,確保新娘在迎娶的路上不會出事,所以這些東西必須一路隨著新娘,一起被帶到男方家。 但以前是坐轎子,要掛這些東西不是難事, ... 於 leperfectmoment.pixnet.net -

#87.車款說明- 禮車 - 和運租車

有關文訂婚聘及結婚儀式之程序或禮俗,因各地民情風俗習慣與文化不同而有所差異, ... 新娘家要準備一對整支甘蔗(頭有鬚尾有青)或竹子,並在頭部綁掛一片豬肉(16兩)及 ... 於 www.easyrent.com.tw -

#88.訂婚/結婚儀式流程(含時間)-下 - WeddingDay好婚市集

男方迎娶人員將青竹及甘蔗卸下,懸於大門門框上, 掛於青竹上的豬肉交給男方家人處理,紅包由卸下的人取走。 於 www.weddingday.com.tw -

#89.台北結婚禮車-極緻車隊

為什麼要綁竹子、豬肉、甘蔗? 10.汽車快遞服務說明. 1.我一定要加入會員才可以訂車嗎?? 於 bestppcar.shop2000.com.tw -

#90.拜天公甘蔗哪裡買 :: 台灣美食網

紅甘蔗.結婚用品|...拜天公甘.紅甘蔗.結婚用品.2.直購.定價.$390/售出1件.數量. ... 後山一口甘蔗專賣店初時於2001年投入專研「甘蔗處理機」,由純天然的水果「紅. 於 food.iwiki.tw -

#91.現代國民婚禮 - 內政部

或預計舉辦的婚禮花費需多少? 健康檢查. 何時進行婚前健康檢查?檢查哪些項目?檢查費用預算? 婚前婚後財產處理. 新人 ... 於 ws.moi.gov.tw -

#92.不可不知!結婚禮車的注意事項及車頭彩綁法

另外如果是有葉又有根的竹子、甘蔗,則代表有頭有尾,甘蔗又有甜蜜、開枝散葉和早生貴子的寓意。 掛上豬肉的原因,是因為古時候迎娶隊伍都要翻山越嶺, ... 於 wswedbook520.pixnet.net -

#93.甘蔗經過這麼巧妙的處理,就能夠身價立增,顧客吃的也很開心

結婚甘蔗 該怎麼處理. 又到了一年一季甘蔗成熟的時候,在南方的甘蔗可以說是大量的成熟了。大家很多甘蔗也紛紛的從南方運輸到了北方來,雖然說啊,北方 ... 於 nonglinyumu.com -

#94.台南好日子結婚禮車介紹

1.司機大哥一定是正式服裝穿著(襯衫、西裝褲、領帶、皮鞋、) · 2.每台車上都配有「無線電對講機」方便車隊聯繫 · 3.主禮車上配有甘蔗專用架,到女方那邊要綁竹子、甘蔗、 ... 於 gd8882.pixnet.net -

#95.新娘禮車綁甘蔗掛豬肉原因是這個 - 蘋果日報

台灣中南部婚嫁習俗還會在甘蔗上掛一塊大豬肉,這是為了保護新娘神和新娘在迎娶途中不會被白虎神搶走或吃掉,白虎神吃了豬肉就會離開。 江金水說,在禮 ... 於 tw.appledaily.com -

#96.讓你秒懂不可不知的帶路雞

... 成對的小雞或雞蛋; 成對的鳳梨(取其音”旺來,人丁旺盛)、蘿蔔(好彩頭)、甘蔗、元寶之類有寓意的東西 ... 現在通常會安排在結婚迎娶的時候,就讓新人帶上車去婆家。 於 moonwedding.com.tw