美國基礎建設法案鋼鐵的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦EricLoomis寫的 外包災難:揭穿大剝削時代商品與服務背後的真相,透視資本詭計的高CP值迷思 和盧偉民的 都市重建之道都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【2022】美國基建概念股有哪些公司?63檔一定要關注的台灣 ...也說明:美國 眾議院近期通過的重大法案「基礎建設法案(IIJA)」,帶動了相關產業的 ... 傳統基礎建設:屬於傳產的基礎建設,例如:鋼鐵、航運、水泥產業。

這兩本書分別來自漫遊者文化 和天下文化所出版 。

國防大學政治作戰學院 政治研究所 蔡萬助所指導 曾萬益的 習近平時期中共反情報策略作為之研究 (2020),提出美國基礎建設法案鋼鐵關鍵因素是什麼,來自於習近平、反情報、策略、國家安全。

而第二篇論文國立政治大學 國家安全與大陸研究碩士在職專班 魏艾所指導 林怡青的 中美貿易衝突的戰略運用及影響分析-以相互依存模式探討 (2019),提出因為有 中美關係、相互依存、戰略運用、獨立自主、共同利益的重點而找出了 美國基礎建設法案鋼鐵的解答。

最後網站美國基建法案箭在弦上,關注這三只受益股 - Investing.com則補充:Nucor Corp (NYSE:NUE)是美國最大的鋼鐵生產商,其可能成為拜登基礎建設支出法案帶來的建築熱潮的最大受益者之一。 這家總部位於北卡羅萊州夏洛特市的 ...

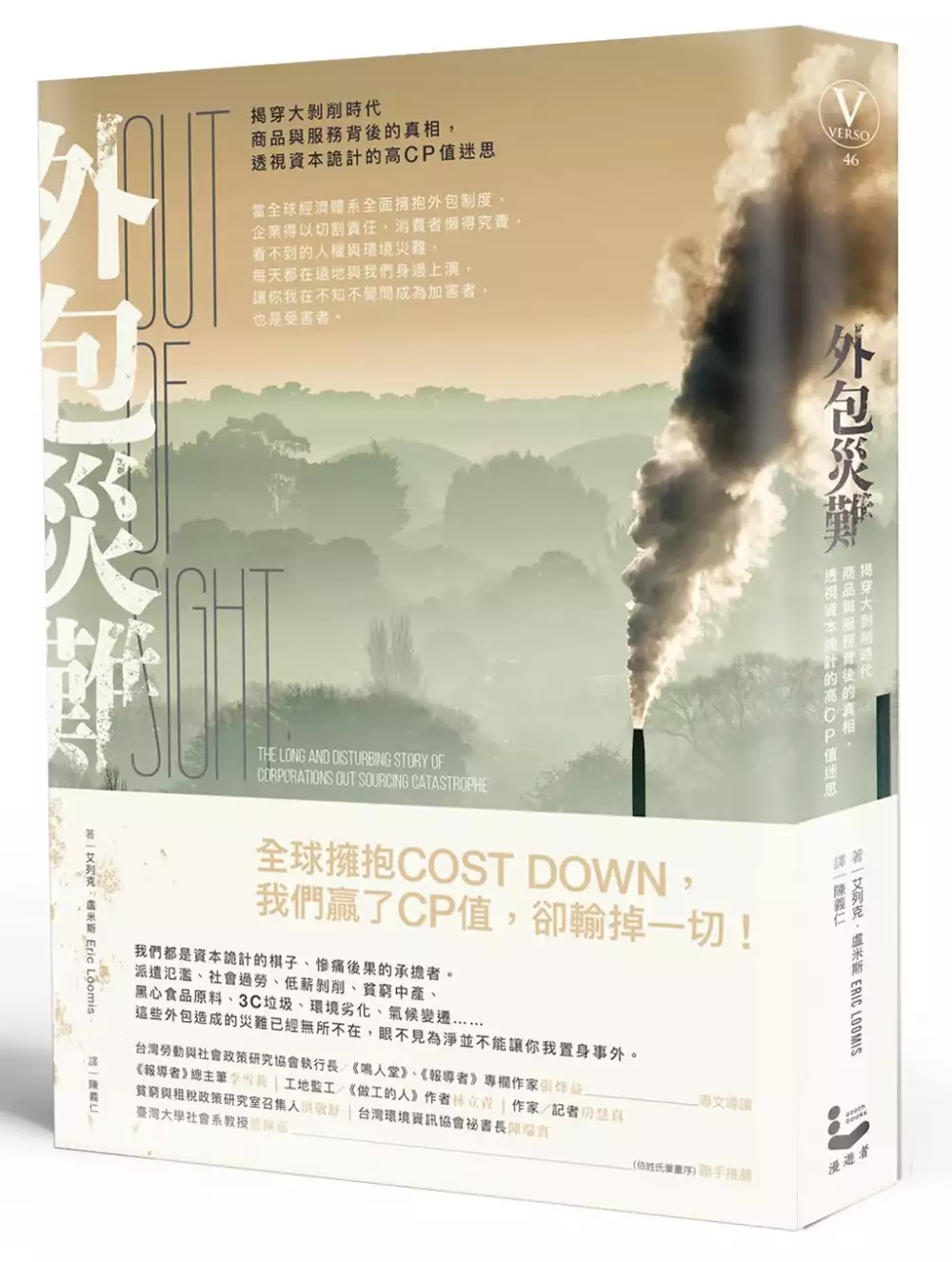

外包災難:揭穿大剝削時代商品與服務背後的真相,透視資本詭計的高CP值迷思

為了解決美國基礎建設法案鋼鐵 的問題,作者EricLoomis 這樣論述:

全球擁抱COST DOWN,我們贏了CP值,卻輸掉一切! 我們都是資本詭計的棋子、慘痛後果的承擔者: 派遣氾濫、社會過勞、低薪剝削、貧窮中產、 黑心食品原料、3C垃圾、環境劣化、氣候變遷…… 這些外包造成的災難已經無所不在, 眼不見為淨並不能讓你我置身事外。 當全球經濟體系全面擁抱外包制度, 企業得以切割責任,消費者懶得究責, 看不到的人權與環境災難,每天都在遠地與我們身邊上演, 讓你我在不知不覺間成為加害者,也是受害者。 從最潮的3C、時尚產業,到食品、玩具、家電等傳統製造業,再到採礦、鋼鐵等重工業, 全世界不分大、小品牌跨海競逐更低價

勞工、低廉原料下的製品,已經深入現代人的生活; 從銀行24小時客服,到大學與醫院裡從事清潔、推送病患等基層工作的低薪派遣勞工—— 「外包」已無所不在,也將我們所有人捲入資本的詭計與複雜難解的後果中。 企業為規避本國勞動與環境法規而遷廠海外,是天經地義的全球化策略? 將業務外包後,企業或機構就可以無視從業人員的勞動權益? 而消費者只需過問自己的權益,其餘都無須在意? 當你口中的這些高CP值商品可能隱含重金屬,你還能說「外包」與自己無關嗎? 為降低生產或營運成本而發展出的外包/派遣模式,數十年來獲現代社會廣泛採用; 它是如此理所當然,從國家到私人企業、公共服務機

構, 無不理直氣壯利用它帶來的效率與利益, 我們卻無從得知那些外包工作的廠房環境是否受到污染,或勞動條件是否安全、合理, 視而不察自己所處的安全危機,或是在眼底流動的他人苦難。 我們安心享受的各式服務、食衣住行育樂各種商品當中, 究竟有多少是建立在包裹著無知糖衣的外包災難之上? ●台灣企業憑什麼敢以「勞動部過度傾向勞工,逼台灣企業出走」威脅國家與勞工? ●龐大資本自由流向工資更低廉、不在乎勞工健康或生命安全、輕忽環境破壞的開發中國家,為什麼被視為理所當然的企業生存法則? ●為什麼世界各國政府不再承擔照顧窮人的責任,由企業接手基本服務? ●當大學、醫院依賴

承包商,不顧其勞動條件,一切只求cost down,我們的社會付出了什麼代價? 產業外移、外包(outsourcing),以及供應鏈經濟模式, 使大企業不需對勞工負責,卻得以最低成本獲取最高利潤; 豐富又低價的現代生活各種大量製造商品,在消費者眼不見為淨的地方生產, 也讓企業得以隱藏生產過程、掩蓋真相—— 從血汗工廠的內幕、大規模污染,到商品與食品製造過程的安全疑慮。 外包制度為全世界帶來無數工安、環境災難,也造成母國勞工失去工作、工會力量式微; 勞動市場盛行外包體制,導致勞工薪資與福利不斷下修,中產階級漸漸消失—— 這一切是從什麼時候開始的? ◎2

0世紀中,勞工曾經擁有力量,團結對抗企業,逼迫政府立法保障! 今天我們以為天經地義的一天8小時工時限制、最低工資的保障、工安法規與污染限制的規範,以及失業保險、醫療保險的設計等,都不是天上掉下來給勞工的禮物,而是美國勞工在20世紀的三○到七○年代發出怒吼、透過工會的力量不斷與企業抗爭,甚至付出生命代價,在環境運動與工人運動上取得勝利後,為全球勞工奠定下的基礎。 ◎資本流動(Capital Mobility)的「地理詭計」 當工會阻止了企業掌控國家,資本流動成了企業反工會的核心策略:關閉已成立工會的廠區,到無工會的他州或國家設廠——那裡的勞工即使反抗剝削,也會因擔心失去工作而削弱抗

爭的力量——這種作法終將成為企業對付勞工的王牌,而現代產業外移的起點是墨西哥在美國企業建言下於1965年推出的「邊界工業區計畫」(Border Industrialization Program),以便美國企業前往利用當地的低廉工資。 ◎誰捏造了「全球化」的神話? 1970與1980年代,企業開始更積極反擊。在自由市場經濟學家傅利曼(Milton Friedman)的領軍下,學者紛紛攜手企業和親商政客,暗中顛覆工會、福利國家,以及美國暨全世界勞工的合理生活。美國總統雷根(共和黨)、英國首相柴契爾夫人(保守黨)帶頭擁抱這種新創的經濟「正統」,在1980年代推動各種親商政策,世界開始向「

全球化」狂奔而去。 1995到99年間擔任「世界貿易組織」總幹事的魯傑羅(Renato Ruggiero)曾表示,打擊全球化「等於試著停止地球運轉」,美國總統柯林頓(民主黨)則宣稱全球化「不是政策選項,而是事實(fact)。」——企業與政客聯手編造出「市場決定」這種「自然法則」,捏造其正當性,以掩蓋事實上一切出於他們的選擇與決定,由政治護航全球資本主義。 自由貿易,說穿了是資本家的經濟自由;創造工作機會,說到底是向下競爭的最低成本。「全球化」並未為人類帶來平等與共榮,而是金融資本的壟斷與擴大抽吸,造成更大規模的貧窮,以及頻繁的經濟亂局。 ◎貧窮並非一種個人苦難,而是放任企業切

割責任之下生成的社會腫瘤 一個多世紀以來,美國政商界以卡內基為典範,向全世界販售「只要努力就能成功」的美國夢迷思,換個角度來說,「沒能成功都是因為你不夠努力!」於是大多數世人相信:如果你找不到工作或僅能勉強度日,那是因為你懶惰、酗酒、不求上進、得過且過,你就是個失敗者,一切全是你個人的錯,貧窮是咎由自取的結果。 這一套「贏家神話」刻意忽視結構性不公,將社會弱勢標籤化,為資方的剝削決策開罪。不論產業外移或業務外包,利潤和股東價值永遠勝過勞動條件和環境責任,底層勞工陷入永不能翻身的泥沼,農民被迫放棄家園去為資本家賣命——或選擇自殺。 ◎「自由市場」有如民主一樣神聖不可侵犯? 上

個世紀的最後20年間,全球政商界菁英聯手打造出一種假象:現代社會只能在「全球化」與「保護主義」之間做選擇,別無出路。他們以「自由」為語彙——自由市場和自由貿易——來表述他們從世人手中奪走自由的作為,將民主的究責精神拋到一邊,揮舞「任何對自由市場的干預等同於反民主」的大旗,使「去管制」成為世界經濟的常態。 國際金融機構也為不受限制的自由貿易和全球工作外移扮演推波助瀾的角色。國際貨幣基金組織和世界銀行要求窮國必須大砍政府經費、將社會服務民營化才能獲得貸款,從而造成開發中國家的經濟和社會動盪,只能向外國企業敞開大門——正合國際資本家所欲,因為這些如今亟需工作機會與投資的國家少有勞動或環保法規,

是企業追求最高利潤的天堂。 國家保護企業甚於廣大勞工,企業將災難輸往全球,政府機關將民生基本服務轉包民間, 勞工為求生存而不敢反抗剝削,居民被迫承受環境破壞的惡果, 企業或組織機關卻得以只享受營收、只講績效,撇清所有雇主責任。 這就是21世紀的政治與商業運作常規,也是我們必須加以破解的作為—— 透過政治手段,重建負責任的經濟模式與符合正義的社會結構。 本書作者盧米斯為美國羅德島大學歷史系助理教授,專研美國勞工和環境運動史,但在全球化的影響下,各國的勞工與環境議題今日幾乎都正面臨相同困境,因此美國這一百多年來勞工抗爭與環境運動的發展,值得我們深究並引為借鏡。

他從1911年紐約三角女衫公司(Triangle Shirtwaist Company)失火導致146名勞工死亡(多數為女性)、終於促成立法改善工廠安全標準,以及國際婦女服裝工人聯合會(International Ladies' Garment Workers' Union)的成立切入,連結到孟加拉2013年熱那大廈(Rana Plaza)倒塌導致當中1,134名成衣廠勞工喪生的巨大工安災難,為我們從史料中仔細還原了當前全球化資本主義危機如何一路發展至今的故事。 本書不只指出現代經濟、社會問題的特定歷史根源,也一一點名那些今日仍操控世界經濟的公司一百多年來如何結合政治勢力對抗工會,以及那

些對抗企業不當行為的個人和團體又是如何奮鬥促成進步的立法。作者清楚揭示企業何時開始與為何將生產外移、外包,所謂「自由貿易協定」對窮國、小國基層農工的生活造成何等致命衝擊,再以個別章節細述這些企業如何在全世界造成血汗工廠、工安災難、大規模環境污染、食品工業的隱憂,以及氣候變遷這項人類史上最大的環境威脅,並根據美國歷史上的勞運成功經驗,在最後的章節提出如何開始改變這一切的建議,以及每個人都可以確實執行的方針。 ◎全球化的發展無法撤回,保護主義時代已逝 我們的覺醒應該用來促進社會正義,而非意氣用事。自願退出全球生產體制並不能幫助勞工,只是自我感覺良好的逃避。唯一可以帶來改變的方法,是為我們

期望的改變而奮鬥。政治改變的成因是群眾運動和法律改革的結合。唯有結合這兩者的力量,才能終結資本流動的災禍,並使全世界的勞動階級得以有尊嚴地工作。 失敗主義者思維,無法帶領我們前往任何地方。勞工運動在上個世紀的斬獲,也曾被視為激進而不切實際——但他們做到了。我們必須就勞工法和環境法創造一個全球法律框架,藉以抗衡21世紀的極端全球化經濟。我們必須參與關於經濟、貿易和環境議題的全國政治對話,去要求企業負起責任。唯有持續不斷向企業及其親信政客施壓,我們才能塑造一個尊重全球勞工和生態的二十一世紀,而不是剝削勞工和生態來造福前1%的政商菁英。 名人推薦 【專文導讀:台灣篇】台灣勞動與社會政策

研究協會執行長/《鳴人堂》、《報導者》專欄作家張烽益 《報導者》總主筆李雪莉|工地監工、《做工的人》作者林立青|作家、記者房慧真 貧窮與租稅政策研究室召集人洪敬舒|台灣環境資訊協會祕書長陳瑞賓|臺灣大學社會系教授藍佩嘉|聯手推薦(依姓氏筆畫序) 媒體評論 「艾列克.盧米斯將厄普頓.辛克萊的小說《屠場》全球化了。他揭露美國企業外移的最重要原因是為了規避《屠場》那些書籍所催生的法規。或許《外包災難》也能激發一場近似的運動,為全世界的工人、地球的環境發聲,以及我們這些穿著『他們』製造的服裝、吃他們生產的香腸的一般大眾。」——詹姆斯.洛溫(James Loewen),《老師的謊言:美

國高中課本不教的歷史》(Lies My Teacher Told Me)作者 「在這部精彩的產業史概論中,艾列克.盧米斯揭示了我們可以怎麼——不,應該說我們必須——為爭取像樣的工作、乾淨的環境而戰,只要別讓那些企業逃出我們的『視野之外』。我們需要像企業一樣以全球為脈絡去思考、行動,迫使它們不論到任何地方都要尊重公義。所有關心工作與環境的人都必讀此書。」——艾維雅.喬姆斯基(Aviva Chomsky),美國麻州薩勒姆州立大學歷史教授,《移民如何成為非法》(Undocumented: How Immigration Became Illegal)作者 「本書向那些宰制我們生活的企業霸

權提出嚴厲的譴責。艾列克.盧米斯讓我們看到資本主義地理學是階級衝突的核心元素。」——安德魯.哈洛(Andrew Herod),美國喬治亞大學特聘地理教授 「企業不受限的權力高漲,在許多方面都成為災難,包括那1%菁英威嚇我們99%所有人噤聲——以免忤逆了主子——的能力。本書所說的事既充滿悲劇性,也非常重要。」——比爾.麥奇本(Bill McKibben),《在地的幸福經濟》(Deep Economy)作者 「寫得好又資料廣博的一本書……揭示了職場災難與惡劣工作條件、疾病、環境災難之間的諸多關聯。高度推薦!」——卡波納.阿克特爾(Kalpona Akter),孟加拉工人團結中心常務董事

「艾列克.盧米斯揭示了人類的系統仍然很殘破,而這是我們的星球,我們是它的子民,尤其是那些最邊緣的角落,那裡的人正在付出代價。然而,只要我們採取集體行動,一切仍有希望。」——賈桂玲.派特森(Jacqueline Patterson),「美國有色人種協進會」(NAACP)環境和氣候正義計畫主任 「詳盡、驚人的評論集,出自一位傑出歷史學者之手。」——約翰.尼可斯(John Nichols),《進步份子》雜誌(The Progressive)作家 「《外包災難》出版得正是時候。艾列克.盧米斯揭示了社運份子該如何討回我們的國家——為了工人,也為了所有關切地球命脈的人。」——謝羅德.布

朗(Sherrod Brown),美國俄亥俄州聯邦參議員 「盧米斯是記述二十一世紀勞工運動的健將之一。他直言不諱、充滿才智、出手毫不留情的風格,保證本書又是一本令人激動的作品。」——美國民謠女歌手薩拉.嘉菲(Sarah Jaffe)

美國基礎建設法案鋼鐵進入發燒排行的影片

【精華重播】拜登再推六兆基礎建設法案!基本金屬概念股翻多?

主題太多找不到?!

影片太長看不完?!

請看精華重播篇!

老王粉絲專頁,每天一篇免費國際財經解析:https://www.facebook.com/pg/winnstock

----------------------------------------------------------

※王倚隆(老王)為浦惠證券投顧分析師,本影片僅為心得分享且不收費,本資料僅提供參考,投資時應審慎評估!不對非特定人推薦買賣任何指數或股票買賣點位,投資請務必獨立思考操作,任何損失概與本頻道、本公司、本人無責。※

習近平時期中共反情報策略作為之研究

為了解決美國基礎建設法案鋼鐵 的問題,作者曾萬益 這樣論述:

習近平在2012年十八大上任之後,即不斷地在國家安全的相關作為上有所著墨,旋於2014年首次提出「總體國家安全觀」,並於同年廢止《國家安全法》且通過《反間諜法》,而後續更策頒多部與維護國家安全相關的法律。本研究即以習近平2012年就任作為時間區隔,透過文獻探討,瞭解習近平上任後各項反情報策略的作為。本研究結果認為,後續習近平上任後,主要是以教育策略鞏固心防、以法制威嚇敵對勢力,並以科技監控制約人民,同時採取向前推進的策略作為,更透過科技監控,影響人民認知世界的方式;就此,本研究建議,我國應以愛國教育來強化鞏固國人的心防,並設立國家安全日,以提升全民風險意識,同時適切制定統整性的國家安全法律,

以及建構知識管理體系與人才培育,平衡監控使用與人權保障,以強化我方資訊採集分析及傳輸匿蹤的能力。

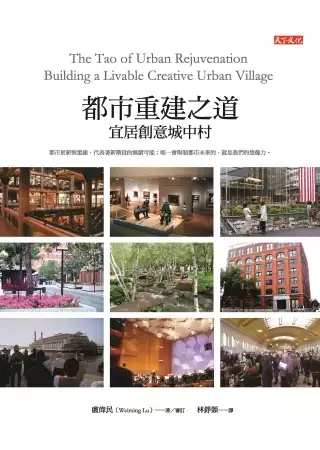

都市重建之道

為了解決美國基礎建設法案鋼鐵 的問題,作者盧偉民 這樣論述:

英國首相邱吉爾:「你能看到多遠的過去,就能看到多遠的未來。」 國際知名都市計畫暨開發顧問盧偉民:「願景是種在人們願意走進和提供援手之前,必先讓人發現、分享、珍惜的東西。」 建造適合居住、有創意、公平、永續的都市,看似是個簡單而明確的目標,但是想要結合數個學科來達成它,可能會遭遇相當大的挑戰;「公私合營」在今日相當流行,但是要讓它在複雜的世界中起作用,卻是困難的。 國際知名都市計畫暨開發顧問盧偉民,首度彙整他數十年來在都市重建領域的籌劃與執行經驗。我們可以看見,身為結合東西哲學的都市規劃師,如何為一個沒落區域創造新願景並加以行銷,如何招募各項投資,承擔失敗風險,以

及交涉複雜的貸款與保證。 他解釋如何與那些來自公私部門的人形成複雜的夥伴關係,避免競爭,同時獎勵合作,分享共同目標,匯集各式各樣的資源。又如何運用跨學科的方法,以指導不同的計畫,創造且強化在地感。他更分享有關促進社區長期利益的工作之困難處,以及自己在其中所犯的錯誤。 不當或短視的都市更新,為諸多地區帶來實質與精神破壞,導致都市變得破碎,而居民就此失根。盧偉民認為重建並非一味地高檔化,而是為平衡經濟發展與社會進步留舊迎新;最重要的,是為建造宜居、創意、公平、永續的都市而奮鬥。種種概念與成就,在現今正逐步啟動都市更新計畫的台灣,皆是寶貴的經驗借鏡。 誠如盧偉民在諸多都市重建

經驗後的歸納:建立一個健康、充滿活力、永續發展的都市或街坊,永無完成之日──一個階段結束,另一個業已開始。而唯一會限制都市未來的,就是我們的想像力。 名人推薦 在都市復甦方面,盧偉民是美國前導的夢想者之一。身為聖保羅市下城再生的幕後主要推動者,他向全國顯示,重新改造舊倉庫及辦公大樓,如何給上了年紀的市中心帶來新活力。在《都市重建之道》一書中,他說明了如何在其他地方像建造這樣的城中村。這本書對一個偉大想法之力量做出了證明,我極力推薦它。──理查德.牟,歷史保存國民信託會名譽董事長 盧偉民將他整個生涯奉獻給了在這本彩色繽紛又平易近人的書中所提到的城市之復興工作上。雖然他把焦點放在

明尼波利與聖保羅這段較長的生涯上,但他在那裡習得的教訓,卻也適用於其他地方的城市。任何對改善城市生活及增加都市活力有興趣的人,將會發現本書的價值。──湯姆.費雪,明尼蘇達大學設計學院院長 盧偉民,從一九八一年到二○○六年擔任下城再開發公司董事長,在他協助下,將聖保羅的河濱區轉型為一個完整的社區,人們可以在這裡生活、工作、購物、遊玩。透過史蹟保留、大樓的適性再使用、高品質的都市設計、有創意的金融、強力的領導,他將其他的人聚集在一起,共同改造下城,使它成為內城重新開發、成功又閃亮的例子。在本書中他分享了最深的知識與智慧。──伊米爾.伊米利基亞,城市和區域計畫部主席 再造某些地方,讓

它們連結人類的文化遺產和靈魂,對於這種可能性的想像(三十多年以前),是由盧偉民將我喚起的。誠如他所說:「舊的必須與新的共存。創新必須和歷史比鄰而居。我們不必破壞街坊以更新它們;也不必將它們保留在過去的困境中。」他的《都市重建之道》詳細地傳達了這樣的信息。──尼爾.皮爾斯,《華盛頓郵報》作家群

中美貿易衝突的戰略運用及影響分析-以相互依存模式探討

為了解決美國基礎建設法案鋼鐵 的問題,作者林怡青 這樣論述:

當前國際權力結構、科技發展或國內政治發生重大變化,當國際制度無法滿足預期的利益價值時,將觸發民族主義、貿易保護主義等現實主義思潮崛起。美國總統川普便是在這樣的國際背景下贏得勝選。突顯中美戰略結構失衡,加劇兩國關係的矛盾與分歧,導致原有互信基礎瓦解,彼此都將面臨改革的衝擊與挑戰。美國為解決中美經貿依存關係的困境及改善國際制度不公的問題,對中國發動貿易戰,展開全面戰略攻勢。中國堅持國家總體發展目標不變,對美國表達不畏戰決心。中美兩國因應貿易戰,彼此調整對內政策及對外戰略,積極尋求依存關係中不對稱的有利籌碼與武器。貿易衝突演變至今,中美政治經濟動盪,波及全球政經局勢穩定復甦,兩國經濟亦遭受反噬,突

顯相互依存關係的不由自主。本研究透過整理當前中美貿易衝突的發展歷程,找出兩國應對貿易衝突的政策作為與戰略布局,瞭解兩國關係相互依存的具體事實,進而評析未來發展趨勢與建議。本研究發現,中美貿易衝突加速各國展開「獨立自主」的戰略思維,導致外部結盟攻勢無法發揮效用;中美依存關係複雜難解,中美無法全面脫鉤,突顯依存關係的堅實與無奈;中美力促第一階段經貿協議簽署,中美競爭態勢暫緩。可預見的未來,中美競爭態勢持續,全球經濟前景難明。本研究建議,根據中美關係發展重要的歷史經驗,中美「合則兩利,鬥則俱傷」。中美在繁榮全球經濟有著共同目標,在改善全球治理有著共同利益,在穩定全球局勢有著共同責任。中美應務實理性,

拋開歧見猜疑,共同解決當前全球化性問題的衝擊與挑戰,創造和諧穩定的新世界格局。關鍵字:中美關係、相互依存、戰略運用、獨立自主、共同利益

想知道美國基礎建設法案鋼鐵更多一定要看下面主題

美國基礎建設法案鋼鐵的網路口碑排行榜

-

-

#2.拜登簽署1兆美元基建法案業者:鋼市榮景不容看淡 - 經濟日報

美國 總統拜登15日正式簽署基礎建設法案,市場預期,美國鋼鐵需求成長幅度上看4%。全球明年度鋼鐵需求將較今年成長2.2%,... 於 money.udn.com -

#3.【2022】美國基建概念股有哪些公司?63檔一定要關注的台灣 ...

美國 眾議院近期通過的重大法案「基礎建設法案(IIJA)」,帶動了相關產業的 ... 傳統基礎建設:屬於傳產的基礎建設,例如:鋼鐵、航運、水泥產業。 於 augustime.com -

#4.美國基建法案箭在弦上,關注這三只受益股 - Investing.com

Nucor Corp (NYSE:NUE)是美國最大的鋼鐵生產商,其可能成為拜登基礎建設支出法案帶來的建築熱潮的最大受益者之一。 這家總部位於北卡羅萊州夏洛特市的 ... 於 hk.investing.com -

#5.[爆卦] 普丁演講全文- Gossiping板- Disp BBS

奠定了最早蘇維埃國家地位的基礎,這思想也被載入了1922年的《蘇聯成立 ... 從俄羅斯及其人民的歷史命運的角度來看,列寧主義的國家建設原則不僅是 ... 於 disp.cc -

#6.美眾院通過1.2兆美元基建案法人:原物料有望受惠- 自由財經

美國 眾議院5日通過約1.2兆美元(折合約新台幣33.6兆)的基礎建設法案,法人認為,在基礎建設刺激下,看好鋼鐵、航運等原物料與網通族群可望受惠。 於 ec.ltn.com.tw -

#7.美國基礎建設概念股 - 財經貼文懶人包

缺少字詞: 概念gl= tw。 美股一周展望:基建法案概念股行情可期但涨势颠簸料...。 找美國基建概念股美股相關社群貼文資訊。 美國基建股。 新浪财经-美股频道为您提供GL(GL) ... 於 financetagtw.com -

#8.美國全地形車行業「裂痕」折射對華關稅問題的分歧

美國 生產商Polaris表示,為中國ATV成品提供關稅豁免,卻不針對美國生產商 ... 從埃塞俄比亞、印度到南非,美國正在努力提供基礎設施建設、疫苗、清潔 ... 於 cn.wsj.com -

#9.美國參議院通過1兆美元基礎建設法案 - SNN環宇鋼鐵網

鋼鐵 新聞. 美國參議院通過1兆美元基礎建設法案. image alt. 發佈時間: 2021/08/12 06:00. 此區是會員限定 ... 還沒註冊成環宇鋼鐵網的會員嗎? 按此註冊。 上一則新聞 ... 於 www.steelnews.com.tw -

#10.美國最大的鋼鐵生產商諾可(NUE)能否持續創造強勁的表現?

拜登基建法案通過後,美國最大的鋼鐵生產商諾可(NUE)能否持續創造強勁的表現? ... 兆美元的基礎設施法案,大多數這些基礎建設都離不開鋼鐵,而諾可作為美國最大、最多 ... 於 www.above.tw -

#11.選股7+7︱能耗雙控趨勢與美國基建法案通過下,鋼鐵業很帶勁

立即掌握本篇重點:. 1.碳中和下的鋼鐵股的供給面將受限. 2.全球經濟回溫,新興國家建設與美國基建案加成下鋼鐵需求持續成長. 3.短中期鋼價仔細看. 於 hi.sinotrade.com.tw -

#12.拜登大灑63兆拚基礎建設、去中國化!「台灣隊」搶著分一杯羹

根據美國鋼鐵協會(AISI)預估,拜登基建計畫將讓美國鋼鐵需求增加3至4個 ... 《國防授權法案》(NDAA),其中,要求比亞迪在內的中國業者離開美國 ... 於 www.bnext.com.tw -

#13.規模遠超1.9萬億的猛葯來了?趕緊關注這些機會 - 新浪新聞

來源:華盛通隨著美國1.9萬億美元紓困法案塵埃落定,拜登的下一步動作就成了全球矚目的焦點。而諸多跡象顯示, ... 基礎建設,自然離不開鋼鐵的使用。 於 news.sina.com.tw -

#14.大昌證券集團, profile picture

美基建法過關鋼鐵股吃香○昨(11/8)指數在美股經濟數據亮眼及基礎建設法案通過的條件 ... 專家認為:上半年鋼鐵報價大漲在加上美國基礎建設法案通過, ... 於 d.facebook.com -

#15.美眾院通過基建案學者:政府應協助台廠爭取商機 - 三立新聞

美國 眾議院5日通過基礎建設法案,可望衍生龐大商機。台經院所長譚瑾瑜表示,美國基建案中的5G建設與電動車,將帶動台廠擅長的材料、半導體等項目需求 ... 於 www.setn.com -

#16.美國基建法案受惠股 - 運動貼文懶人包

美股|參院通過1.2兆美元基建案道瓊新高- 工商時報。 2021年8月11日· 基建法案潛在受惠股走路有風,美國最大鋼鐵生產商紐科鋼鐵(Nucor)跳漲9.6%。 包括iShares U.S. ... 於 sporttagtw.com -

#17.入侵烏克蘭以來最嚴重制裁!俄遭逐出SWIFT,影響多劇烈?

不難理解, SWIFT 是全球影響力最大的金融基礎設施,是金融服務業的支柱。 ... 該組織最重要的管理機構是理事會,共有25 名成員,包括美國聯準會、 ... 於 www.stockfeel.com.tw -

#18.拜登挽救聲望1.2兆美元史上最大基礎建設法案過關 - 公視新聞網

美國 總統拜登最近民調數字暴跌,加上維吉尼亞州長選舉民主黨挫敗,面對空前壓力的民主黨,5日深夜力推眾議院通過了美國史上規模最大手筆,1.2兆美元、 ... 於 news.pts.org.tw -

#19.美中力拚「基礎建設」!這個策略能讓台廠闖出商機? - 遠見雜誌

「像5G基地台的建設,或者是新能源車的充電樁,美國要做,中國同樣也要做,」吳孟道說。 投資基建是為了未來的競爭. 吳孟道分析,兩個國家的領導人都很 ... 於 www.gvm.com.tw -

#20.工業總會服務網-- 把握美國基建商機

另台灣鋼鐵業具有生產高效節能鋼材的能力,在美國基建商機中,亦可成為美國穩定可靠的供應鏈盟友。 文:謝志岳. 美國參議院8月10日投票通過1.2兆美元基建法案,該法案 ... 於 www.cnfi.org.tw -

#21.美國基礎建設鋼鐵的情報與評價,CNYES、MONEYDJ

美國 總統擬在下周一簽署1兆美元基建法案,加上台積電確定赴高雄設廠將刺激鋼品消費,使台股鋼鐵族群今再度瘋狂按讚。 於ctee ... 於 money.mediatagtw.com -

#22.【外稿】【美國基建法案衝擊資產配置】 - Super Jullian 國際 ...

美國基建法案美國 參議院在8月通過拜登政府所提出的基礎建設法案,總規模達到1兆美元,期望透過這項新的措施來推動疫情後的經濟復甦,具體的內容包含 ... 於 superjullian.com -

#23.元大證券

《類股》美基建兆美元上膛中鋼領軍鋼鐵股出擊 ... 美國參議院的基建案涵蓋5,500億美元的運輸與寬頻網路支出計畫,受惠於基礎建設的類股走勢強勁。鋼鐵 ... 於 www.yuanta.com.tw -

#24.《財訊》643期-放膽東進賺美國 - 第 78 頁 - Google 圖書結果

... NA 傳產業:鋼鐵、水泥、玻璃等科技業:半導體、工具機、太陽能、電動車美國推大 ... 22 八月 10 契機美國政策美國參議院通過1.2兆美元的基礎建設法案國會授權495億 ... 於 books.google.com.tw -

#25.《財訊》653期-全球半導體 決戰2023 - 第 113 頁 - Google 圖書結果

60310 LOLD 攝影組 2/11 收盤價(元) 58.0 84.9 73.0 2021 年前 3 季 EPS (元) 7.32 6.06 5.52 動見觀瞻的美國市場,更因總統拜登近日正式簽署基礎建設法案,預期國內鋼鐵 ... 於 books.google.com.tw -

#26.拜登大撒63兆台幣、美國拚大基建「台灣隊」機會來了! 鋼鐵 ...

傳統基建、新型基建、乾淨能源AJP聚焦三面向,台廠供應鏈「摩拳擦掌」 整體來看,交通基礎建設所帶來的原物料需求、預算可觀的電動車投資, ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#27.找美國基建案相關社群貼文資訊

拜登1兆美元基建法案項目財源與影響一覽| 國際| 重點新聞- 中央社。 2021年8月11日· 美國參議院今天通過拜登政府規模約1兆美元的跨黨派基礎建設法案,要翻新美國道路、橋梁 ... 於 law.businesstagtw.com -

#28.散裝船運價十年新高慧洋自結7月營收與本業獲利雙創新高

因美國基礎建設法案帶動鋼鐵需求,中國水患拉高對穀物需求,後市更為看好。 慧洋累計前7月合併營收達95.60億元,也是新高。以中小型船舶為主的慧洋, ... 於 finance.ettoday.net -

#29.美國大基建效應全解讀 - 小粉獅日常

兩份關鍵報告,深度解讀拜登政府63兆元史詩級大撒幣的經濟效應。當美國「大基建」計畫,遇上供應鏈「去中化」的趨勢,包括鋼鐵、網通、半導體,以及電動 ... 於 www.ileolife.com -

#30.拜登簽署1兆美元基建法案業者:鋼市榮景不容看淡 - PChome ...

美國 總統拜登15日正式簽署基礎建設法案,市場預期,美國鋼鐵需求成長幅度上看4%。全球明年度鋼鐵需求將較今年成長2.2%,增加4100萬噸至18.96億噸。 於 stock.pchome.com.tw -

#31.【川普不開心】改善美國殘破基礎建設拜登簽署33兆預算計畫

民主、共和兩黨議員見證下,美國總統拜登在白宮簽署1.2兆美元基建法案。(湯森路透). 無論是科學、創新等眾多領域上,美國總是許多人夢想和嚮往之 ... 於 www.upmedia.mg -

#32.美國基建案實施對全球經濟影響/譚瑾瑜 - 經新聞

美國 眾議院於11月5日通過1.2兆美元的基礎建設法案,拜登總統簽署後,最快可望於 ... 以鋼品為例,美國鋼鐵協會預估基建案實施將使美國鋼鐵需求成長3% ... 於 www.economic-news.tw -

#33.美國金屬製造商及使用商聯盟表示美國鋼鐵價格升高 - E政府

(謹註,8月23日美國鋼鐵每噸2,069美元,中國鋼鐵735美元,歐盟鋼鐵1,330美元。) 美國鋼鐵產業之 ... 美國鋼鐵短缺情形在國會通過基礎建設法案後,預料將進一步惡化。 於 www.gov.tw -

#34.「軍力」相關新聞 - CTWANT

美國 聯邦參議院外交委員會共和黨首席參議員里契(Jim Risch)在參院領銜提出「台灣嚇阻法案」(Taiwan Deterrence Act)。該法案要求,在台美同意的長期規劃下,自2023至 ... 於 www.ctwant.com -

#35.《DJ在線》拜登基建案過關,中長期鋼鐵需求看增 - MoneyDJ ...

美國 眾議院5日以228票同意、206票反對結果,順利通過規模1.2兆美元的基礎建設法案,接下來將由總統拜登簽署法案、並陸續開始執行。在1.2兆美元中,約 ... 於 www.moneydj.com -

#37.拜登簽署1兆美元基建法案業者:鋼市榮景不容看淡

(中央社記者蔡芃敏台北16日電)美國總統拜登15日正式簽署基礎建設法案,市場預期,美國鋼鐵需求成長幅度上看4%。全球明年度鋼鐵需求將較今年成長2.2% ... 於 newtalk.tw -

#38.理財周刊 第1108期 2021/11/19 - 第 49 頁 - Google 圖書結果

... 就是元宇宙基礎建設商機,美國剛剛通過數兆美元的建設法案,那是現實世界的商機,看得到摸得到。鋼鐵、綠能、電動車、充電樁...建構元宇宙最重要的是「運算力」, ... 於 books.google.com.tw -

#39.美基建大餅哪些產業吃得到? 鋼鐵、水泥、網路設備、電動車 ...

美國 總統拜登近期民意支持度持續下跌,國會捎來一絲暖意,眾議院五日晚間在民主黨黨團全力支持下,以二二八票贊成、二○六票反對通過拜登高達一.七五兆美元的基礎建設法案 ... 於 weekly.invest.com.tw -

#40.蔡明彰觀點:美國基建加持鋼鐵超級周期來了- 期貨Queen

萬寶投顧蔡明彰強調,美國參議院投票通過1兆美元基建法案,該法案包括5,500億美元新基建預算,預料在9月眾院再通過,將在未來5年啓動全美國道、橋樑、供水 ... 於 histock.tw -

#41.2021/11/9 (二) 早盤觀點:美國基礎建設及鋼鐵等週期題材個股 ...

受惠於美國基礎建設法案過關,投資人對經濟樂觀情緒高昂,在建設基礎材料及鋼鐵等週期題材個股走高,四大指數再登新高。 於 chan-yi.com -

#42.國際熱議》大砍5000億美金!拜登基建計劃縮水至1.7兆美元

儘管民主黨和共和黨,都有意加大對美國基礎設施建設的投資,希望以此改善國內交通和通信網絡 ... 科技熱議》這個關鍵法案,會不會讓「政通人和」的蘋果,繼臉書之後, ... 於 www.storm.mg -

#43.「此刻,美國主政者遇到一個無法規避的問題」 |文化縱橫

一是「制度的美國體系」,即19世紀美國的經濟保護主義思想及其政策實踐,如高關稅壁壘、對製造業補貼、國內基建和統一市場建設;二是「製造的美國 ... 於 sunnews.cc -

#44.美基建法過關鋼鐵股吃香| 方格子

美基建法過關鋼鐵股吃香○(11/8)指數在美股經濟數據亮眼及基礎建設法案通過的條件下 ... 專家認為:上半年鋼鐵報價大漲在加上美國基礎建設法案通過, ... 於 vocus.cc -

#45.蔡明彰觀點:美國基建加持鋼鐵超級周期來了#微型黃金手續費

萬寶投顧蔡明彰強調,美國參議院投票通過1兆美元基建法案,該法案包括5,500億美元新基建預算,預料在9月眾院再通過,將在未來5年啓動全美國道、橋樑、供水 ... 於 blog.xinmedia.com -

#46.第三季財報、美國基建通過助威!「鋼鐵人」氣勢如虹- 財經

台股8日「鋼鐵人」全面大反攻,美眾院通過1.2兆美元基礎建設法案,鋼鐵、航運等原物料族可望受惠,加上鋼鐵股第三季財報亮眼,激勵族群8日強勢表態, ... 於 www.chinatimes.com -

#47.〈焦點股〉美基建法案過關大成鋼、中鋼領漲鋼鐵股 - nStock

歷經數周的困難協商,美國眾議院上周通過約1.2 兆美元的基礎建設支出案,為史上最大規模,將用於公路、橋樑、公共運輸等,帶動台股鋼鐵族群今(8) 日 ... 於 www.nstock.tw -

#48.《類股》歐美基建效應鋼市欣欣向榮| 財經新聞| 20211108

美國 眾議院5日通過規模1.2兆美元的基礎建設法案,可望帶動中長期的穩健用 ... 根據世界鋼鐵協會預測,今年全球鋼鐵需求將成長4.5%、達18.55億噸,預估 ... 於 m.match.net.tw -

#49.天下晨間新聞美國PMI,透露就業、貨櫃航運玄機

新版本法案是拜登議程的關鍵,也是他基建計畫的第一階段,計劃未來5年內增加5500億美元開支,包括1100億美元撥款給馬路、橋梁,390億美元分配給公共運輸, ... 於 www.cw.com.tw -

#50.〈焦點股〉美基建法案過關大成鋼、中鋼領漲鋼鐵股| anue鉅亨網

歷經數周的困難協商,美國眾議院上周通過約1.2 兆美元的基礎建設支出案,為史上最大規模,將用於公路、橋樑、公共運輸等,帶動台股鋼鐵族群今(8) 日 ... 於 today.line.me -

#51.新飲食風潮: 健康,一門好生意! - 第 84 頁 - Google 圖書結果

投資兆元基礎建設川普扭轉美媒唱衰 預言比特幣最終結果 CPU藏2大漏洞即使只是每天早上吃一個雞蛋 ... 美國總統川普於 2017年12月在白宮簽署任內最重大的稅務改革法案。 於 books.google.com.tw -

#52.拜登基建案過關,中長期鋼鐵需求看增 - 財訊

美國 眾議院5日以228票同意、206票反對結果,順利通過規模1.2兆美元的基礎建設法案,接下來將由總統拜登簽署法案、並陸續開始執行。在1.2兆美元中, ... 於 www.wealth.com.tw -

#53.206!美眾院通過1兆美元基建案下周送拜登簽署- 看板Stock

這項基建案以228票對206票通過,其中13名共和黨人支持,6名民主黨人投下反對票。 ... 推hune : 美國需要台灣的鋼鐵噴起來 11/06 13:13. 於 www.ptt.cc -

#54.美国钢铁五天大涨32%, 拜登基建计划可能带热这些板块

近一周来,与基建相关的标的在美股市场表现活跃,美国铝业(AA)五个交易日上涨26%,美国钢铁(X)同期上涨32%,投资者认为基建法案将大幅提振钢铁等 ... 於 www.yicai.com -

#55.經貿透視雙周刊 485 聚焦印泰 工具機耀眼商機

據該法案內容,美國政府為振興美國內需市場,將投入1兆美元投資基礎建設。因此,為保護美國鋼鐵產業,急需將占有美國營建及能源基礎市場一席之地之韓國產製鋼鐵逐出市場。 於 books.google.com.tw -

#56.美國國會通過1萬億美元基礎設施計畫拜登稱讚“向前跨出一大步”

法新社報道,在經過數月的艱苦談判後,拜登被稱為"史上規模最大的基礎建設法案"獲得美國國會眾議院通過。拜登周六面對媒體如釋重負,他表示:" “這是 ... 於 www.rfi.fr -

#57.〈焦點股〉美基建法案過關大成鋼、中鋼領漲鋼鐵股 - 鉅亨

歷經數周的困難協商,美國眾議院上周通過約1.2 兆美元的基礎建設支出案,為史上最大規模,將用於公路、橋樑、公共運輸等,帶動台股鋼鐵族群今(8) 日 ... 於 news.cnyes.com -

#58.拜登下周簽署基建法案鋼鐵人齊開趴 - 工商時報

美國 總統擬在下周一簽署1兆美元基建法案,加上台積電確定赴高雄設廠將刺激鋼品消費,使台股鋼鐵族群今再度瘋狂按讚。 於 ctee.com.tw -

#59.美國大基建,鋼鐵股後勢可期?小心中國政策因素

因為鐵礦砂價格大跌時,全球鋼品市場卻因美國大舉投資基礎建設, ... 不過,同一時間國內鋼鐵類股指數下跌11%,龍頭股中鋼(2002)更大跌24%, ... 於 wealth.businessweekly.com.tw -

#60.拜登簽署1兆美元基建法案業者:鋼市榮景不容看淡 - 新唐人 ...

美國 總統拜登15日正式簽署基礎建設法案,市場預期,美國鋼鐵需求成長幅度上看4%。全球明年度鋼鐵需求將較今年成長2.2%,增加4100萬噸至18.96億噸。 於 www.ntdtv.com.tw -

#61.美國拜登「重建美好方案」縮減為1.75兆美元5500億用於對抗 ...

關鍵字:重建美好方案(Build Back Better);美國;大基建;清潔能源;電動車 ... 曾表示,如果預算決議沒有同時進行投票,將阻擋拜登的基礎建設法案。 於 iknow.stpi.narl.org.tw -

#62.川普國情咨文概念股或抬頭- 先探專欄- 投資專刊 - 股市

元月下旬,美國總統川普發表就任後首次國情咨文,演說中除了政治、外交外,還強調了基礎設施建設的重要性,他說,「今晚我呼籲國會制定一項法案,這個 ... 於 pchome.megatime.com.tw -

#63.美國大基建來了,爲您奉上12只最好的基建股名單 - NAI500

紐柯鋼鐵也將受益于“購買美國貨”政策。後疫情時期,來自汽車製造及其他行業的積壓需求開始釋放,美國的基建法案更是錦上添花。得益于需求的回暖,公司 ... 於 nai500.com -

#64.美國基建法案過關激勵大成鋼、中鋼領軍鋼鐵股強漲 - 理財寶

美國 眾議院上周五(5)日通過約1.2兆美元基礎建設法案,激勵台灣鋼鐵類股今日表現,鋼鐵類股指數開盤後衝高逾4%,鋼鐵類股... 於 www.cmoney.tw -

#65.台灣融入美國供應鏈的契機一代人只有一次機會 - 理財周刊

美議院通過拜登基礎設施法案 · 以科技為核心「新基建」為未來建設重心 · 台股舊基建鋼鐵已漲一輪 · 台廠Open RAN布局共享大基站設備商機 · 下一代電池負極材料. 於 www.moneyweekly.com.tw -

#66.美國基建案過關標普首度突破4700點大關 - 世界民報|

受惠於美國基礎建設法案過關,週一(8日)美股材料、鋼鐵等板塊走揚,四大指數再創新高,標普指數首度突破4700點大關,台股ADR全數收紅,AMD因獲元宇宙 ... 於 www.worldpeoplenews.com -

#67.拜登端2兆牛肉誰受惠?(萬寶週刊1432期)

基礎建設 帶動鋼鐵股走多 2017年美國基建投資中傳統基建佔比略超過42%,而拜登計劃中基建投資資金超過57%投向了傳統基建領域,從美國的傳統基建投資結構上來看,能源 ... 於 www.marboweekly.com.tw -

#68.拜登簽署1兆美元基建法案業者:鋼市榮景不容看淡

2021年11月16日 — 中央社記者蔡芃敏台北2021年11月16日電)美國總統拜登15日正式簽署基礎建設法案,市場預期,美國鋼鐵需求成長幅度上看4%。全球明年度鋼鐵需求將較今年 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#69.拜登簽署1 兆美元基建法案,業者:鋼市榮景不容看淡 - 科技新報

美國 總統拜登15 日正式簽署基礎建設法案,市場預期,美國鋼鐵需求成長幅度上看4%。全球明年度鋼鐵需求將較今年成長2.2%,增加4,100 萬噸至18.96 億噸 ... 於 technews.tw -

#70.美國基建法案過關激勵大成鋼、中鋼領軍鋼鐵股強漲 - CENS.com

美國 眾議院上周五(5)日通過約1.2兆美元基礎建設法案,激勵台灣鋼鐵類股今日表現,鋼鐵類股指數開盤後衝高逾4%,鋼鐵類股成交占大盤比重提升到8%。 於 www.cens.com -

#71.歐盟鋼鐵價格差距擴大,促請拜登政府終止鋼鐵232條款國安關稅

美國鋼鐵 短缺情形在國會通過基礎建設法案後,預料將進一步惡化。倘若美國使用鋼鐵之製造商無法以有競爭力價格取得鋼鐵,美國製造商將無法與其他國家製造商競爭,蓋他國製造 ... 於 taiwan-usa.taiwantrade.com -

#72.俄羅斯經濟- 维基百科,自由的百科全书

在礦床週邊除了礦井,還伴隨一些冶礦工廠與各式基礎建設-其中包括工人宿舍、產業道路與能源供應設施。 迄今,有24家大型礦業公司,分布地點覆蓋全國,西伯利亞和遠東地區 ... 於 zh.wikipedia.org -

#73.獲利創高、美眾院通過基建案鋼鐵人衝鋒 - 非凡新聞

美國 眾議院上周五(5)以228:206票通過規模1兆美元基礎建設法案,加上中鋼、中鴻、燁輝等鋼鐵廠前3季獲利創新高,鋼市創下10年來最佳榮景,鋼鐵股 ... 於 news.ustv.com.tw -

#74.新聞本文

《DJ在線》拜登基建案過關,中長期鋼鐵需求看增 ... 經過數個月的談判,美國眾議院終於在5日順利通過規模1.2兆美元的基礎建設法案,其中包含大約5790 ... 於 invest.fubonlife.com.tw -

#75.24小時全球新聞滾動| 大紀元

隨著美國主導的對俄羅斯制裁相繼展開,中芯國際、聯想集團等主要中國科技企業是否 ... 針對高雄鋼鐵人中資疑慮,台灣公民陣線1日指,證據顯示中資或港資身分不明的香港 ... 於 www.epochtimes.com -

#76.美國「基建案」通過的商機 - 獨家報導

美國參議院於8月10日終於通過「基礎建設法案」(Infrastructure ... 美國鋼鐵協會預估將使美國鋼鐵需求成長3%至4%,美國6月粗鋼產量成長幅度已達44%, ... 於 www.scooptw.com -

#77.美國國會通過史上規模最大基建案中長期鋼鐵需求看增 - 民眾日報

美國 國會眾議院於5日通過美國史上最大規模的基礎建設法案,以228票對206票通過這項規模1.2兆美元的計畫,該計畫將交給總統拜登簽署後正式實施。 於 www.mypeoplevol.com -

#78.拜登拚8年基礎建設二戰後最大投資案

儘管如此,這項堪稱二戰以來美國最大的投資計畫,白宮和國會兩黨花了好幾個月的時間,終於通過1 兆美元基礎建設法案,接下來將制定計畫,更新美國 ... 於 news.cts.com.tw -

#79.拜登重大勝利!美眾院驚險通過1.2兆美元基礎建設法案

對美國總統拜登(Joe Biden)而言,在近期施政滿意度重挫下,此一法案的通過不啻是一 ... 標籤: 美國, 基礎建設, 基建法, 拜登, 鋼鐵, 原物料, 通訊設備. 於 www.thenewslens.com