老人住院醫療補助的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳克華寫的 無醫村手記:重回靜浦 和藤田孝典的 【下流老人套書】(二冊):《下流老人》+《續.下流老人》都 可以從中找到所需的評價。

另外網站澎湖縣政府中低收入老人醫療費用補助實施計畫也說明:醫療補助 或保險給付者。 (2)低收入戶老人不適用本計畫,請另依澎湖縣政府補助「中、低收入戶傷. 病醫療及重病住院看護費用實施要點」申請。 4、補助項目如下:.

這兩本書分別來自斑馬線文庫有限公司 和如果出版社所出版 。

國立陽明交通大學 衛生福利研究所 李玉春所指導 阮子凌的 以行為風險模式評估健保部分負擔政策對持續性氣喘病患使用有效醫療服務之影響 (2021),提出老人住院醫療補助關鍵因素是什麼,來自於行為風險模式、部分負擔、有效醫療服務、氣喘、健保申報資料。

而第二篇論文明新科技大學 管理研究所碩士在職專班 白東岳所指導 尤俊衛的 台灣高齡化下長照體系建構之探討 —以新竹某醫院為例— (2021),提出因為有 少子化、超高齡化、長照保險年金、新竹某醫院、醫療園區的重點而找出了 老人住院醫療補助的解答。

最後網站長照2.0申請補助懶人包-長期照顧服務一看就懂則補充:長照2.0提供長期無法自理的個案,各式服務,包含照顧醫療專業服務、復能服務、輔具與無障礙、交通接送、喘息服務,幫助家中失能長輩、身心障礙者家庭 ...

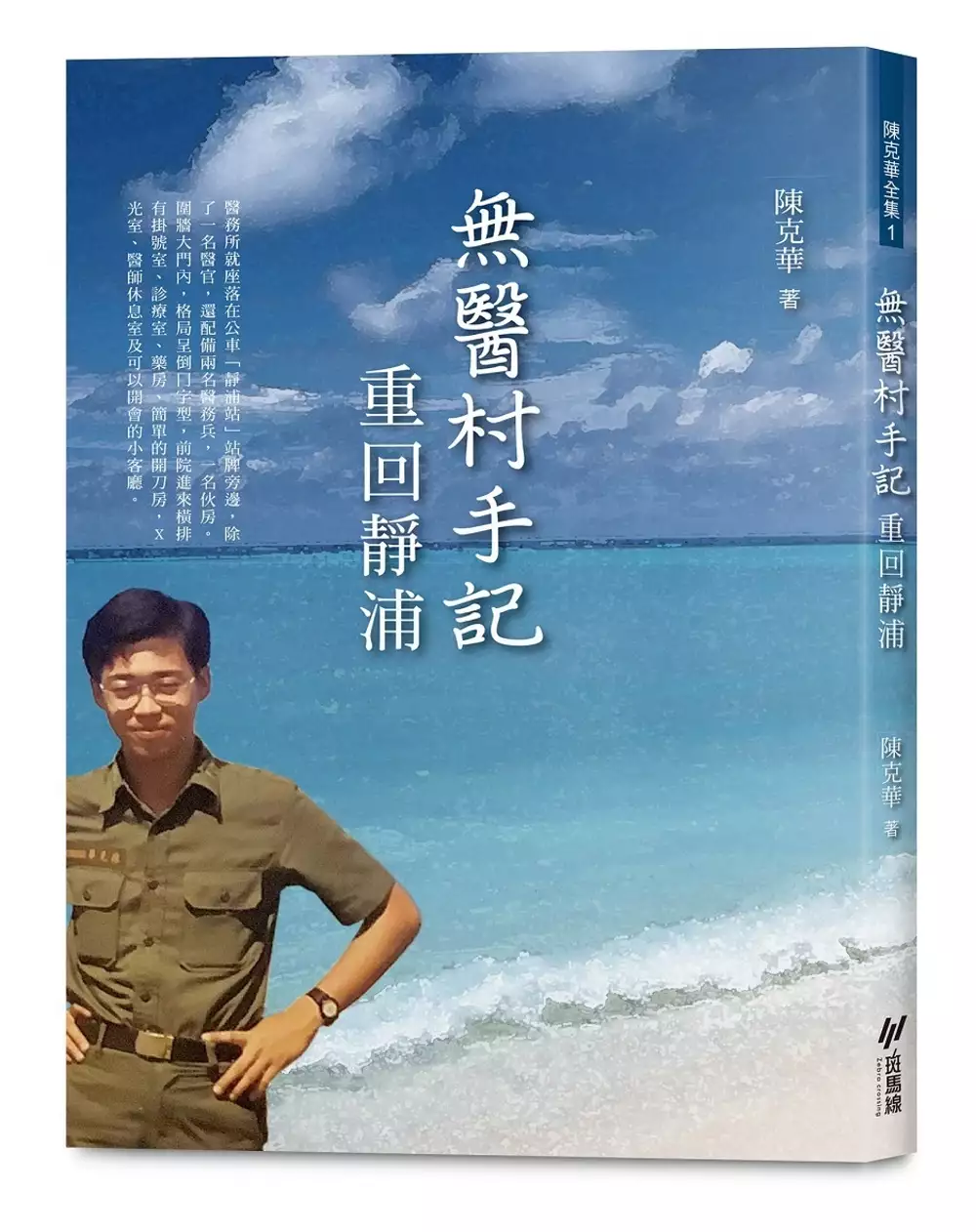

無醫村手記:重回靜浦

為了解決老人住院醫療補助 的問題,作者陳克華 這樣論述:

我是在民國七十六年(一九八七)下半年(確實日期不記得)來到靜浦醫務所的。 自七十五年在花蓮市某營區報到入伍,一直有軍中文化適應的問題。一年後仍未見改善。記得當時每天早點名後,我必然要找個隱密的地方,把才吃下的早餐嘔出來。 一天部隊某長官打棒球被球擊中眼睛,來到父親的診所求診。父親趁機拜託他將我調個單位。於是隔天我便糊里糊塗地被一聲口頭通知,揹包一扛,來到了位於秀姑巒溪出海口附近的壽豐鄉靜浦村,並在此渡過了我預官役的第二年,直到退伍。 那時從花蓮市搭東海岸線的公車,大約要兩個半小時。車子過了大港口,跨過長虹橋,下一站就是靜浦了。那時候的靜浦和花東海岸公路

沿路的其他各個小站,其實沒有太大區別。除了一般民居,就是小吃店,旅店,柑仔店,外加小學和教堂。但靜浦名字好聽,「安安靜靜的水畔」,翻開地圖,就落在秀姑巒溪切穿海岸山脈的地方,又幾乎就在北迴歸線切過的那一個點—之後我每天例行的晨跑,都要去刻有「北迴歸線」的碑石那裡繞一圈。 當初因為地處花蓮台東交界,據說「方圓三百里」內沒有醫療資源,於是軍方才有在靜浦設立醫務所的想法。 村民不多(確實數目不知),組成大約三分:台灣人(閩南及客家各半),外省退伍老兵,原住民。而且數目相當。 醫務所就座落在公車「靜浦站」站牌旁,除了一名醫官,還配置兩名醫務兵,一名伙房。圍牆大門內,格局呈倒冂字型,前

院進來橫排有掛號室、診療室、藥房、簡單的開刀房,X光室、醫師休息室,和可以開會的小客廳。 走過中央穿堂,兩邊是阿兵哥的寢室,廚房、餐廳及一間有四張床的病房。冂字型所包圍的中庭種了一棵極高大的麫包樹結出的果子叫「巴基魯」,比拳頭大,落果砰然有聲,往往成為桌上佳餚;其後視野豁然開朗,是一大片一大片橫亙的稻田平疇,再遠處是高聳青翠的山脈,翻過這座山,就是緜長的花東縱谷了。 而我從七十六年(一九八七)秋起,在這裡過著「那個靜浦陳醫官」的靜好歲月,幾乎「與世隔絕」。因為地處偏遠,附近除了駐守的海防部隊,上級長官極少出現,每天看著太陽從太平洋海面升起,又從海岸山脈山背落下,這一年成為慣於勞碌的

我極為罕有的悠閒時光。每天除了上下午兩節門診,其餘有許多時間可以閲讀和寫作。其間試投了一篇散文至「小說創作」雜誌(現已停刊),當時的主編(已忘了她的名字)看了極有興趣,要求我定期供稿,成為專欄,名字就取「無醫村手記」。於是一年下來就有了這本書。 花蓮雖然是我的故鄉,但自小生活在花蓮市區,也算是鄉下的半個「城市小孩」,乍到靜浦,還是有許多不適應處。加上病患許多是原住民,因此我又緊急惡補了些簡單的阿美族語。除了東海岸的病人,平常接觸的只有靜浦村頭開雜貨店的江媽媽,近正午出現的郵差先生,偶爾來訪的一位靜浦國小實習教師,偶爾偷閒的守海防的軍官士兵,其餘大多自己一人。一年間我出版了我第二本詩集《我

撿到一顆頭顱》(漢光),繼續寫了幾首流行歌曲的歌詞,一本本看完了遠景版《世界諾貝爾獎文學作品全集》。體重也由原先不到六十公斤增到了近七十。 而這一年離群索居的生活有如梭羅在華爾騰湖邊的隱居,是田園風又帶點自然主義的況味的。 隔著中央山脈遙看自己已經習慣的台北都會生活,突然多了一份冷眼和反省。當然卅年後的今天再回頭看,那份省視之心也還是侷限而淺薄的。身在軍中,雖已醫學院畢業,但還有對未來的種種規劃和期待等心事,未來住院醫生的申請,專科醫師的考證。同梯軍官多的是私下默默準備出國進修的考試科目,生活表面的平靜,底層其實心情起伏,暗潮洶湧。 民國七十七年秋退伍離開了靜浦,進入台北榮總眼科當

住院醫師,我赫然從此再沒回過靜浦。直到約廿年後的某個冬日,一位台東原住民友人開車由台東出發,堅持要陪我重遊這片我心目中的「淨土」。兩人來到靜浦才發現原來的「靜浦站」站牌已經移走,原先圍繞著站牌菌集的小店皆不復存在,整條馬路連帶公車路線一起改道。原來是連續幾年颱風皆從秀姑巒溪出海口登陸,公路路基被海浪衝毀掏空,出海處的小島也竟然移動了位置,十數年間地形地物的改變不可謂不大。 而醫務所竟然還在。但遠離了公車路綫,沒有了人潮,顯得破落蕭索。從外頭看大門深鎖,油漆斑駁,外牆上我用油漆手繪的「軍民一家親」圖案已經不見。我不甘心被拒在外,翻牆進入,裡頭建築仍在,但久無人使用,形同廢墟,中庭那棵麫包樹

還在,但已被比人高的野草包圍。昔日的看診室,餐廳,藥房,如今都只是一個個破落的黑房間。 「是這裡已經醫療資源充足,所以撤走了醫務所?」我心想:還是軍方因為人員編制不足,年年員額減縮,再也派不出人力來經營醫務所? 心中頓時閃過千百個疑問和理由,但也無心無力去追索答案。 當我們驅車離開靜浦,遠遠看見了卅年前教堂的尖頂,半山腰上的國小,從車窗外一閃而過,經過長虹橋時,發現車子開上的已經是一座新橋,原來記憶中鮮紅亮麗的「老長虹橋」,在一旁被當作人行步橋,令我驚訝的是,如今它看起來如此的陳舊,灰撲撲,如此的窄小。 在東台灣冬天灰沉沉的低氣壓雲層覆蓋下,我們頂著強勁東北季風沿著新修

築的海岸公路,一路開回了花蓮。我和這位原住民朋友從此沒有再見過面,我明白這是他的某種告別方式。他直送我到南京街家門口。我們揮手道別,他上車前又回望了我一陣子。 從此我再沒有回過靜浦。 二○二○,十二,二十 本書重點 本書內有多張陳克華當年在無醫村的珍貴照片 本書獲花蓮縣文化局藝文出版品補助 無醫村,是指沒有醫療資源的偏鄉地區。在台灣,尤其花東地區,醫療資源尤其缺乏。在衛生所的義診或是救急的藥品,是居民們除了傳統部落流傳的民俗療法外唯一的資源,生了病不是多痛幾日,便是痛不了幾日,醫療資源缺乏一直都是偏鄉很大的問題。陳克華,在當年以軍醫的身份前往偏鄉行醫,本書述寫在無醫

村巡診時的所見所聞、行醫經驗以及他的當時感受。 多年後陳克華重回靜浦,遠遠看見了卅年前教堂的尖頂,半山腰上的國小,在車窗外一閃而過,經過長虹橋時,發現車子開上的已經是另一座新橋,原來記憶中鮮紅亮麗的「老長虹橋」在一旁被當作人行步橋,令他驚訝的是,當年的醫務所已經不復存在了。 陳克華心中頓時閃過千百種理由,但也無心無力去追索真正的答案。從此他再沒有回過靜浦了。

老人住院醫療補助進入發燒排行的影片

現金禮品是仙丹?醫療改善起步難

防疫值得肯定!衛生局等相關單位辛苦了!

金門醫療發展基金中,每年固定編列一筆預算,作為罹病住院鄉親慰問使用(發放現金或禮品)。森堡認為醫療品質的提升不是一天兩天,相關預算應審慎編列運用,這筆預算雖僅有490萬,卻有可能是推動醫發基金革新所邁出的第一小步。

不管是購置醫療設備、器材、聘用照護人員,都能比發現金或禮品更有正面意義。

其次,森堡也針對101年到108年培育的73名醫事人員,未來返鄉工作問題提出質詢,希望李局長能超前部署,妥善規劃,爭取家鄉子弟返鄉工作,提升金門醫療量能。

此外,森堡也關心地方長照能量,及收托機構的營運問題。地區老人失能比例偏高,長照中心或據點卻出現「委辦機構未設置個案管理人員」、「人數不足」,或是「部分結報項目與中央補助範疇不符」,使得必須以地方自籌款方式因應的狀況。

針對這些問題,森堡希望衛生局這邊能作出檢討改進方案,落實照顧地方長者。

以行為風險模式評估健保部分負擔政策對持續性氣喘病患使用有效醫療服務之影響

為了解決老人住院醫療補助 的問題,作者阮子凌 這樣論述:

針對我國部分負擔政策之評估,過去的研究多著重於探討部分負擔對保險對象就醫利用與費用之影響,研究結果也與國外一致,都發現部分負擔可以降低醫療利用及費用,但不論國內外研究,多是在「道德風險模式」的理論基礎下進行,無法解釋民眾面對就醫實際價格的增加,可能選擇不利用或減少有效(高價值)的服務,而這些服務通常可以帶來較佳的健康結果,這議題也常是政府提出部分負擔調漲方案時,會被外界質疑將影響弱勢群體如慢性病人的就醫權益,近年來,有學者提出「行為風險模式」來解釋此種行為,以及後續可能的健康風險,目前國內尚無研究運用此種模式探討我國部分負擔政策調整是否會影響病人使用高價值(有效)的服務,因此引起本研究的關注

。持續性氣喘病人必須定期就醫與服藥,才能緩解氣喘症狀,美國國家品質確保委員會發展一套有效醫療指標,作為監控管理或照護組織之依據,其中針對氣喘提出持續用藥服務(MMA )以及氣喘藥物比例(AMR)兩項指標,可以做為本研究有效醫療服務之測量,藉以探討部分負擔政策改革對於持續性氣喘病人使用有效醫療服務之影響。本研究以2005年的政策調整進行短中長期政策效應之探討,運用行為風險模式理論,以及Andersen之健康服務利用行為模式為理論架構,藉類實驗設計的事前事後控制組比較研究設計,對照組選擇未受部分負擔影響的基層院所就醫之病患,進行DID分析,並藉傾向分數配對(PSM)控制選擇偏差,介入前之觀測時間採

2004年7月至2005年6月。介入後之短、中、長期觀察時間則為政策實施後一年、三年及五年,並以GEE分析差異中差異法的政策效應。本研究發現有以下兩點:一、增加門診部分負擔對於持續性氣喘病人有效醫療服務會有減少利用的短期、中期及長期影響。二、可印證Baicker行為風險模式,增加部分負擔對持續性氣喘病人可能造成行為風險,因而影響其健康。根據上述研究發現提出以下建議:一、對政策的建議1.部分負擔改革政策之設計應審慎,避免影響慢性病人有效醫療服務之使用,提升健康風險。2.政府應制定保護慢性病群體的策略,由於慢性病患多數需長期依賴藥物治療,老年患者多有一項以上之慢性疾病,除了慢性病連續處方箋之免收藥

品部分負擔外,並無其他減免,可考量比照住院部分負擔年度上限採用門診部分負擔定率收取加上年度上限制或訂定所得相關的門診部分負擔上限。3.建議政府在調整部分負擔政策時,若對慢性病人有影響,應定期監測慢性病之醫療服務之下降服務情形,避免政策影響特定疾病患者有效醫療服務之利用。二、對未來研究的建議1.建議後續研究者可選擇其他慢性病及其有效醫療服務,驗證行為風險模式是否可推論到所有慢性病。2.建議後續研究者針對2017年的政策調整對於有效醫療服務利用之影響情形。3.可進一步探討門診有效醫療服務利用的降低,是否影響健康,如是否導致後續急診或住院利用增加。

【下流老人套書】(二冊):《下流老人》+《續.下流老人》

為了解決老人住院醫療補助 的問題,作者藤田孝典 這樣論述:

本套書共有兩冊:《下流老人:即使月薪5萬,我們仍將又老又窮又孤獨》、《續‧下流老人:政府養不起你、家人養不起你、你也養不起你自己,除非,我們能夠轉變》 《下流老人:即使月薪5萬,我們仍將又老又窮又孤獨》 如果你沒有五萬月薪,如果你對自己的健康沒有充分的把握, 如果你沒有長期良好的社交關係, 那麼,無論你現在幾歲,你未來注定會變成「下流老人」。 如果有一天,我們因此無法自食其力,能做些什麼扭轉局勢? *「下流老人」是日本最新出現的一個名詞,「下流」,指的是在社會底層,過著中下階層生活的人,下流老人,就是過著中下階層生活的老人。日本近年來出現了大量過著中下階層

生活的老人,而且未來會只增不減,因此出現了這個名詞。 ★日本銷售超過二十萬冊 ★長踞日本亞馬遜暢銷排行榜第一名 ★各大報章媒體爭相轉載,成為日本最熱的話題 ★台灣未出版天下遠見、蘋果日報已大幅報導 ●台灣將在二年後邁入高齡社會、十年內邁入超高齡社會,人口老化速度世界第一。 ●十年內台灣每3.6人就要扶養一個老人,對比二十年前每10.3人扶養一個老人,社會的扶養壓力沉重了許多。 ●年金制度即將崩壞、長期照護缺乏人力、高齡醫療缺乏品質、照護條件日益提高、老人居住困難……這些都是我們即將面對的景象。 【老年生活的實況】 銀髮不是人生第二春,退休也不是你所

想的只需含飴弄孫。 老後景況更可能是: •健康只是一種願望,不會是實況。 •老後可由子女奉養。但實情是,子女可能連自己都養不起。 •若是需要照護,就住進安養院度過餘生。但屆時安養院可能一般人根本住不起。 •只要現在有一般水準的薪水,退休金便可保老年無虞。但資產可能變成負債,你現在賺的錢根本不夠餘生使用。 老年生活和你想的絶對不一樣,即使你自認為是中產階級,你的未來仍將又老又窮又孤獨。 【怎樣的人可能成為下流老人?】 即使你年收已達平均水準,只要發生下列狀況,就很可能變成下流老人 •因當事人生病或發生事故,需花費高額醫療費。 •無法住進高齡者看護設施。

•孩子是「窮忙族」或「繭居族」等啃老族,靠父母供養。 •熟年離婚。 •罹患失智症,身邊也沒有可依賴的家人。 【為什麼我們會老後貧窮?】 •社會高齡化、經濟成長停滯、青年就業情況不佳、醫療與照護成本逐年提高,未婚、非正職者增多,都讓我們步向貧窮。 •台灣失智症人口每天增加四十人,只有極少數人能夠擁有許多人想像中的「安穩老後」。 •曾經和高齡的父母同住的人,對自己的老後生活容易抱持相同的想像。但是,我們已經慢慢失去老後和子女一起生活這個選項。 •傳統的社會福利模式已經到達極限,往後可能還會製造出更多可能變成貧窮老人的高齡者。 【為了避免成為下流老人我們能做什

麼事?】 •瞭解社會保障制度 •及早為可能的醫療和照護需要做準備 •培養放下自尊的心態 •盡量多存錢 •盡可能參與地區的社會活動 •培養受援力 他山之石可以攻錯, 美好的願景可能只是願景,背後的真相讓人意想不到。 當社會上的貧窮老人愈來愈多,社會負擔就會愈來愈大,只有及早預防貧窮老人出現,才不致於整個社會一起向下沉淪。 身為中產階級只是我們的幻想,在高齡者的照護和貧窮問題再也無法分割的往後,如何防止老後貧窮,是我們人人都該思考的問題。 本書層層剝繭,從實際的老年生活面貌、應採取的對應政策,到個人如何自救,提出完整且實際的思索與方案。 《

續‧下流老人:政府養不起你、家人養不起你、你也養不起你自己,除非,我們能夠轉變》 ★日本在2025年會出現45萬的照護難民,台灣呢? ★因為國家沒有錢,所以我們必須忍耐較差的長照及年金制度,真的是這樣嗎? 引爆台日兩地熱議、人人自危,日本銷售超過20萬冊,台灣銷售超過3萬冊 《下流老人》作者藤田孝典的最新續作,面對即將破產的未來,提出的迫切建言! *日漸趨向貧窮化的老人,我們稱之為下流老人。這個名詞來自日本,但目前在台灣也已被廣泛使用。 未來,我們不僅是「下流老人」,更可能成為「過勞老人」, 因為政府養不起你、家人養不起你、退休後,你也養不起你

自己, 到死前的最後一刻,都必須出賣自己的體力才能活下去。 靠自己和家人來解決貧困和照護的需求已經到達極限, 淪落為下流老人是自身的責任嗎? 我們還能做些什麼來改變這個現況? ◆這些事,會發生在你、我,每個人的身上: 【故事一】因「照護離職」的65歲的野見山女士 為照護失智的母親,不得不辭去原本穩定的工作,但在自己的身體也出現警訊後,想將母親送到公立的安養院,但沒想到床位要幾年後才能排到,只能將母親送到自費安養院。但自己的年金+母親的年金,在支付住院費之後,只能剩下一萬日圓。野見山女士不得不到安養院附近的車站擔任清潔工,以支撐自己的生活。談到未來,野見山

女士說,她不知道自己能撐到什麼時候,也不知道以後該怎麼辦,充滿了不安。 【故事二】「中年失業」不得不到便利商店打工的田坂先生 原本在東京大型物流公司擔任課長,沒想到,在金融風暴發生時無預警地被公司解雇。原本以為以豐富的資歷,可以很容易地再找到工作,但結果卻是處處碰壁,最後只能從事體力勞動。最小的孩子大學還沒畢業,房貸也還有十年以上,田坂先生真害怕,自己的體力,是不是能支持到付完房貸的時候。 ◆如同健保,年金和長照是我們人人都用得到的社會制度,該如何思考並打造,讓每個人都能得到應得的老年幸福? ◆以刺激景氣、國家財政為前提的長照方案,刺激的是少數企業的經濟成長,還是真

能為我們提供所需要的保障? 無法單靠個人自力救濟的老年生活,關於年金與長照,我們要走上哪條路? 【已經在日本出現的老後危機】 ◎物價不斷升高,為了支撐生活,高齡者在退休後又馬上再度投入勞動。 ◎國家宣稱預算不足,擅自調高需要被照護者的級別,讓許多需要照護者得不到照護。 ◎把錢砸進長照產業,把市場做大,刺激景氣循環,結果也無法保證讓每個人都得到想要的老年照護。 ◎錯誤的長照政策,盲目把長照交給市場機制,讓頂級照護機構愈來愈多,而人人需要的照護機構倒閉或愈來愈少。 【我們即將面對的未來,從都市到鄉村,從制度面到經濟面】 ◎商品化的照護單位收費愈來愈

高,只有少數有錢人有能力負擔。 ◎公立的養老院受限預算,資格限定愈來愈嚴,急切需要入住的人求助無門。 ◎因為個人健康問題或家人需要,上班族時期的儲蓄可能所剩無幾。 ◎鄉村的家庭式老年照護,因為缺乏年輕人,變成老老照護,隨時有可能斷裂。 ◎老年就業市場不夠多元,即使工作時期是高階主管,再度就業也只能從事體力勞動,隨時可能倒下。 【思考我們當前最迫切的需求】 ◎年金該怎麼發?我們是不是可以把照護服務視為金錢的一部分,重新思考年金的定義? ◎長照制度該怎麼走?如果長照需要的花費只能在國家的預算規畫下控管,其他交由市場,或縮減人民所需,這樣我們真能得到需要的幫助?

◎財源哪裡來?是國家開徵長期照護險專款專用,或者是從其他的國家收入挪用,我們才能確保每一分徵到的錢都花在長照的需要上? 《下流老人》作者藤田孝典,長期站在日本貧窮及老年福利第一線的日本社會學者,從政策、社會制度到國家經濟,為我們提出他懇切的建言,預防疲弊社會的到來。

台灣高齡化下長照體系建構之探討 —以新竹某醫院為例—

為了解決老人住院醫療補助 的問題,作者尤俊衛 這樣論述:

我國六十五歲以上老年人口,占總人口比率在2018年3月底達14.05%,達到世衛組織定義的「高齡社會」,換言之,每七人中有一人是老人,並推估2025年將邁入超高齡社會。 根據世衛推估,長期照護潛在需求為七至九年,而國健署研究推估,國人一生中需要長期照護約7.3三年,男性平均6.4年,女性則達8.2年。家庭中需要照顧和護理的老年人口,將大量增加。 本論文並以筆者任職之新竹某醫院,以訪談法之方式,分析人口少子化和高齡化過程中,建構「長照保險年金」結合援助「醫療園區長照養老」,作為因應未來台灣超高齡化社會之對策,應是老年人及其家屬,最願意接受的養老方式。 最後,本論文對超高齡化社

會挑戰的一些對策與建議,提出「長照保險年金」結合「醫療園區養老」模式的有效運轉,有賴於政府與醫療園區結合,協調整合的醫療服務,整合醫院、社區、治療、保健與長照,以處理長者照護需求為主,並能因應高齡多元複雜需求。只有醫療照護體系完備,才可減輕家庭、社會與國家之負擔。

老人住院醫療補助的網路口碑排行榜

-

#1.老人傷病住院醫療及看護費用補助申請核定表(附件一)

(3)健保不給付(醫療必須):『無職榮民』於榮民醫療體系就醫補助,包含掛號費、健保 ... , 老人傷病住院醫療費用補助. 補助對象:. 1. 設籍本市之老人,並領有中低收入 ... 於 1applehealth.com -

#2.老人福利國際借鑑 - 第 185 頁 - Google 圖書結果

在日本則是設立長照保險的安定基金,對長照保險經營虧損的市政府給予補助, ... 除了人口老化與長期住院所導致之醫療費用高漲外,大量的慢性病患,以及照顧身心障礙者及 ... 於 books.google.com.tw -

#3.澎湖縣政府中低收入老人醫療費用補助實施計畫

醫療補助 或保險給付者。 (2)低收入戶老人不適用本計畫,請另依澎湖縣政府補助「中、低收入戶傷. 病醫療及重病住院看護費用實施要點」申請。 4、補助項目如下:. 於 www.penghu.gov.tw -

#4.長照2.0申請補助懶人包-長期照顧服務一看就懂

長照2.0提供長期無法自理的個案,各式服務,包含照顧醫療專業服務、復能服務、輔具與無障礙、交通接送、喘息服務,幫助家中失能長輩、身心障礙者家庭 ... 於 relive.tw -

#5.中低收入老人住院看護費用補助

老人 傷病住院醫療費用補助. 補助對象:. 1. 設籍本市之老人,並領有中低收入老人生活津貼者或領有榮民院外就. 養金之榮民符合中低收入資格者。 於 www.sltung.com.tw -

#6.低(中)收入戶醫療補助

四、全民健康保險特約醫院或診所之自付費用收據正本 。 五、載明住院及出院日期之醫療診斷證明書正本 。 六、具領人之存摺封面影本 。 七、 ... 於 www.annan.gov.tw -

#7.醫療 - 臺東縣政府社會處-服務項目

臺東縣中低收入老人傷病醫療補助審核作業要點, 2022-1-5 ... 負擔醫療費用或全民健康保險給付未涵蓋之醫療費用,並以在全民健康保險局特約醫療院所就醫或住院為限。 於 taisoc.taitung.gov.tw -

#8.世界醫療制度 - 第 221 頁 - Google 圖書結果

如:對預約時間和候診時間都定出一個範圍:接受補助的患者,預約就診等候平均時間為14天, ... 英國政府實施「社區保健勝過住院治療」的政策,目標在提高老人和身心障礙者對 ... 於 books.google.com.tw -

#9.長者補助非低收也能申請!長照2.0居家照顧、喘息服務懶人包

若長者住院或居家行動不便需要有人24小時照顧時該怎麼辦? ... 生活需協助的獨居、衰弱老人 ... 交通接送服務協助往返醫療院所或復健。 於 forum.babyhome.com.tw -

#10.一般市民醫療補助 - 臺北市政府社會局

4.如因就醫期間醫療院(所)無全民健保病床且經醫師診斷須接受住院治療者,其病房費得予以補助,補助標準為: (1)住院15日以下,補助上限每日新臺幣1,600元,未達補助上限者 ... 於 dosw.gov.taipei -

#11.4903554dc2b90fbcd7892244c6... - 衛生福利部臺中醫院

臺中市老人傷病住院醫療及看護費用補助要點. 中華民國100年1月31日府授社青 ... 公費安置於本局委託照顧機構符合申請規定之低收入戶老人。 符合前目之對象,應由其照顧 ... 於 www.taic.mohw.gov.tw -

#12.屏東新增1例本土3例外縣市足跡小琉球設篩檢站

健康醫療網 . ... 自行快篩,二人立即請親友買快篩試劑快篩,結果為陽性,通報1922後由嘉義縣衛生局安排至醫院急診採PCR結果為陽性,雙雙收治住院。 於 news.pchome.com.tw -

#13.醫療補助審核作業規定 - 頭份市公所

苗栗縣政府醫療補助審核作業規定一、 本規定依縣(市)醫療補助辦法第七條規定訂定之 ... 結紮、住院期間之看護費、指定病房費、麻醉費及其他與醫療無直接相關之項目。 於 www.toufen.gov.tw -

#14.南區-中低收入老人重病住院,若需看護,可申請中老看護費補助

政府為了協助因重傷病住院治療之中低收入老人獲得妥適之照護,若家中的老人有生病住院,可申請看護員照顧。 補助標準為每人每日最高補助新臺幣七百五十元整(未達七百 ... 於 www.tnsouth.gov.tw -

#15.縣(市)醫療補助辦法 - 全國法規資料庫

依前項第二款規定申請補助者,以最近三個月所生第三條第一項之醫療費用累計達新臺 ... 預防與非因疾病而施行預防之手術或節育結紮,及住院期間之看護費、指定病房費。 於 law.moj.gov.tw -

#16.柯文哲- 维基百科,自由的百科全书

柯文哲(1959年8月6日-),暱稱柯P、KP、阿北或阿伯,是中華民國外科醫師及政治人物,現任臺北市 ... 2012年6月,柯文哲等醫界人士組成陳水扁民間醫療小組,並由柯文哲擔任召集人, ... 於 zh.wikipedia.org -

#17.健康維護-中低收入老人重病住院看護費用補助 - 桃園市政府 ...

健康維護 · 1、 列冊低收入戶及符合中低收入老人生活津貼發給辦法規定未達最低生活費1.5倍者:每人每日最高補助新台幣1,800元,當年度內最高補助新台幣216,000元。 · 2、 ... 於 sab.tycg.gov.tw -

#18.低收住院看護補助 - 政府資料開放平臺

低收住院看護補助津貼. ... 低收入戶住院看護費補助年度、 ... 中低收入老人重病住院看護補助 · 特殊境遇家庭傷病醫療補助 · 新竹縣身心障礙者牙醫 ... 於 data.gov.tw -

#19.社會福利與行政 - 第 439 頁 - Google 圖書結果

... 六十五歲以上老人及殘障者之 OASDI 被保險人就醫時,可以得到醫院保險給付( T )及補助性醫療保險( SMI )。H 給付範圍包括住院服務、療養服務及住宅保健服務。 於 books.google.com.tw -

#20.【老人住院醫療補助】中、低老人住院看護費-中華... +1

老人住院醫療補助 :中、低老人住院看護費-中華...,1、補助對象設籍該縣市低、中低收入戶老人,於住院期間,經醫師證明需聘專人看護者。2、補助標準(各縣市補助標準不 ... 於 tag.todohealth.com -

#21.「中低老人醫療補助」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

看護♥照顧看過來~中低收入老人重病住院看護費用補助.,設籍新竹縣(以下簡稱本縣)年滿六十五歲以上之老人,且應在全民健康保險特約醫療院所就醫或符合全民健康保險特定疾病 ... 於 www.itaiwanfood.com -

#22.社會處-老人福利 - 屏東縣政府

老人 福利 · 01.屏東縣中低收入老人醫療補助審核作業規定 · 02.屏東縣中低收入老人醫療補助申請表格 · 03.屏東縣低收入及中低收入老人傷病住院看護費補助實施要點 · 04.屏東縣中 ... 於 www.pthg.gov.tw -

#23.慢性病患常用社會福利資源慢性病患常用社會福利資源

一、住院醫療費用補助 ... (2) 符合重大傷病住院治療期間,病患及家屬免付部分負擔。 ... 使用內政部「非中低收入戶失能老人或身心障礙者補助使用居家照顧. 於 www.sle.org.tw -

#24.2022長照輔具補助申請教學,老人輪椅補助額度與流程, A 、B

家中長輩開始不便行走或住院準備離開醫院時,身為晚輩第一件事情都是去附近的醫療器材行買適合長輩的輪椅,但是一台輪椅動輒5000-10000元,對於一般 ... 於 matsudapingtung.com -

#25.高雄市經濟弱勢市民醫療補助(含看護費補助)

2.本市列冊領有低收入戶、中低收入戶、中低收入老人生活津貼或身心障礙者生活補助證明。 3.醫療院所診斷證明書正本。(須載明住院期間須聘僱專人看護之必要及入出院 ... 於 socbu.kcg.gov.tw -

#26.市民醫療補助 - 新北市政府線上申辦-案件說明

(4)領有身心障礙者生活補助費。 (5)領有中低收入老人生活津貼。 (6)家庭總收入平均分配全家人口,每人每月不超過本市當年度最低生活費標準之二點五倍,且家庭動產不 ... 於 service.ntpc.gov.tw -

#27.彰化縣衛生局: 首頁

... 新住民懷孕婦女未納健保產前檢查補助作業申請 · 特殊群體生育調節補助作業申請 · 彰化縣骨質密度巡迴篩檢服務 · 幸福就醫~弱勢族群免收門診掛號費 · 本縣特色醫療 ... 於 www.chshb.gov.tw -

#28.長者補助非低收也能申請!長照2.0居家照顧 ... - Yahoo奇摩新聞

若長者住院或居家行動不便需要有人24小時照顧時該怎麼辦?看護費經濟重擔難扛, ... 65歲以上失能老人 ... 交通接送服務協助往返醫療院所或復健。 於 tw.yahoo.com -

#29.中低收入老人重病住院,若需看護,可申請中老看護費補助... :: 百貨 ...

百貨業者資訊,政府為了協助因重傷病住院治療之中低收入老人獲得妥適之照護,若家中的老人有生病住院,可申請看護員照顧。 補助標準為每人每日最高補助新臺幣七百五十 ... 於 ds.iwiki.tw -

#30.【老人住院醫療補助】辦理中低收入老人重病住院 ... - 健康醫療資訊網

「老人住院醫療補助」但不含入住加護病房、長期慢性病療養及醫院呼吸治療中心之醫療看護。(二)未僱請外籍看護工。(三)未領有中低收入老人特別照顧... 於 health102.com -

#31.花蓮縣弱勢老人及身心障礙者醫療及重病住院看護費用補助實施 ...

2. 領有中低收入老人生活津貼者或符合中低收入資格者。 3. 領有身心障礙者生活補助費者。 四、補助項目:. 醫療補助:. 於 www.vhyl.gov.tw -

#32.中低收入老人重病住院看護補助 - 基隆市政府

(二)低收入戶證明或中低收入老人生活津貼證明書。 (三)註明需專人24小時照顧之公、私立或財團法人健保特約醫療院所之醫師診斷證明書,但不 ... 於 www.klcg.gov.tw -

#33.低收入戶及中低收入戶傷病醫療補助 - 南投縣社會福利資訊網

南投縣政府辦理身心障礙者涉訟或須... ... 身心障礙者及老人監護或輔助宣告鑑... 居家維生器材及必要生活輔具用電優... ... 低收入戶及中低收入戶傷病住院看護... ... 南投縣政府 ... 於 welfare.nantou.gov.tw -

#34.新竹縣經濟弱勢老人住院看護費用補助

且應在全民健康保險特約醫療院所就醫且符合全民健康保險特定疾病之住院基本要件,並具有下列資格之一:. (一)本縣列冊低收入戶。 (二)符合本縣中低收入老人生活津貼 ... 於 social.hsinchu.gov.tw -

#35.弱勢老人及身心障礙者醫療及重病住院看護費用補助 - 花蓮縣 ...

弱勢老人及身心障礙者醫療及重病住院看護費用補助 · 申請資格為: 設籍本縣之民眾,並符合下列條件之一: · 年滿65歲長者或領有身心障礙手冊或證明者並列冊低收入戶、中低 ... 於 sa.hl.gov.tw -

#36.在家照顧長輩,也可領補助!同時符合4條件,每月可領5千元

此外,若要申請此項補助,受照顧者也不得重複申請居家服務、中低收入老人重病住院看護補助及政府提供的其他照顧服務補助。 於 www.storm.mg -

#37.雲林縣醫療補助審核作業規定 - 北港鎮公所

【備註】具領人為個人者,僅需填寫「具領人」、「身分證字號」、「地址」及「聯. 絡電話」等欄位;具領為單位者,請詳填各欄位。 君. □ 住院看護費用. □ 老人住院看護 ... 於 www.beigang.gov.tw -

#38.中低老人醫療補助

tw 中低收入老人重病醫療暨住院看護補助申請規定及表件. 類別:老人福利科. 發布單位:老人福利科. 發布日期:107-12-14. 補助對象:設籍本縣之老人,領有中低收入老人 ... 於 bichler-shop.ch -

#39.河南要聞新華網河南頻道

河南明年將全面建立困難群眾大病補充醫療保險制度11-30 ... 到2020年河南每千名老人將有養老床位35張11-30, ·鄭州一奧迪司機酒駕致車輛失控發狂連撞11輛車11-30. 於 big5.xinhuanet.com -

#40.基隆市中低收入老人醫療費用補助實施要點

五、補助標準: (一)列冊低收入之傷病患者全額補助其應自行負擔之醫療費用。 (二)家庭總收入平均為當年度每人每月最低生活費標準一點五倍者, 補助其 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#41.專家:香港疫情6大教訓值得堅持清零國家參考 - 中央社

2 天前 — 香港第5波疫情導致最少8000人死亡,香港大學專家分析疫情帶來6大慘痛教訓,包括太晚為老人加強接種疫苗、初期即收治輕症病人入院加重醫療壓力等, ... 於 www.cna.com.tw -

#42.南投市公所-中(低)收入老人醫療費用及住院看護補助

中(低)收入老人醫療費用及住院看護補助 · 機關領據下載 · 個人領據下載 · 南投縣醫療補助一自費項目說明回覆表下載 · 委託書下載 · 共同委託切結書下載 · 申請表下載 ... 於 www.ntc.gov.tw -

#43.低收入戶及中低收入傷病醫療、照顧服務費用補助 - 宜蘭縣政府 ...

1.身分證明文件2.診斷書3.醫療費收據4.照顧服務費收據5.照顧服務員證照6.非低(中低)收入戶者申請醫療補助須附財稅證明7.郵局存款簿封面影本8.申請人印章。 四、核發標準: 於 sntroot.e-land.gov.tw -

#44.兒童醫療補助 - Ronia

臺北市政府衛生局「兒童醫療補助計畫」自民國84年起推行已經25個年頭,辦證人數已 ... 3歲以下兒童醫療補助3歲以下參加全民健康保險之兒童,就醫時自動減免門診(住院) ... 於 www.ronia.me -

#45.夢之心理學| 誠品線上

最後,辦理出院手續時,僅繳了我幾乎無法相信的低額住院費用。我問了女兒,她們說,因為攝護腺細胞檢查結果,發現我是屬於重大疾病患者,依規定可享有醫療補助。 於 www.eslite.com -

#46.社福資源訊息 - 亞東醫院

亞東紀念醫院精神:誠勤、樸慎、創新,致力持續提升醫療品質,善盡社會醫療責任, ... 2022-01-31, 如何申請低收入戶、中低收入戶、中低老人醫療看護補助, 322, 點選. 於 www.femh.org.tw -

#47.常用福利資源| 社服資源| 博愛專區

身心障礙手冊影本,若老人無身心障礙手冊者免附3. ... 老人福利推動聯盟,2592-7999 ... 新北市政府辦理市民醫療補助暨低收入戶傷病住院看護補助申請查定表。 於 www.cthyh.org.tw -

#48.雲林縣110年度中低收入老人重病醫療暨住院看護補助計畫

雲林縣110年度中低收入老人重病醫療暨住院看護補助計畫 · 申請說明或申請方式:. 補助對象及資格: 設籍本縣之老人,並領有中低收入老人生活津貼者或領有榮 ... 於 welfare.yunlin.gov.tw -

#49.家中長輩因病住院,經濟困難的家庭如何申請臨時看護補助?

※不得與其他照顧服務補助(如:中低收入老人特別照顧津貼、中低收入老人重病住院看護費用補助、弱勢兒童及少年生活扶助與托育及醫療費用補助、居家照顧 ... 於 www.thenewslens.com -

#50.中低收入老人重病住院看護補助 - 嘉義縣社會局

※服務對象:凡設籍本縣年滿65歲以上家庭總收入平均分配全家人口每人每月未超過最低生活費用標準2.5倍以下。 ※福利內容:. (1)低收入戶老人:每人每日最高補助新台幣1,500元 ... 於 sabcc.cyhg.gov.tw -

#51.身心障礙者住院看護費用補助臺中市區 低收入戶及中低收入戶 ...

身心障礙者住院看護費用補助. 臺中市 區 低收入戶及中低收入戶住院看護費用補助 申請核定表. 老人傷病住院醫療及住院看護費用補助. 申請日期: 年 月 日 ... 於 fengyuan.mi-great.com.tw -

#52.追劇普法:從《蝸居》到《心居》,海清又跟房子槓上了?

侵權責任的賠償範圍包括醫療費、護理費、交通費、營養費、住院伙食補助費等為 ... 原來是老人的兒子給他點了外賣,馮曉琴送到後,老人死活不要,聲稱 ... 於 sunnews.cc -

#53.醫務社會工作(第二版) - 第 181 頁 - Google 圖書結果

清寒老人重病住院看護申請資格爲65歲以上老人患重病經醫師證明需專人看護者,且其家庭總收入平均每人每月未達最低生活費用標準2.5萬元者。 3清寒老人傷病醫療費補助申請 ... 於 books.google.com.tw -

#54.臺中市身心障礙者傷病住院看護補助 - 台中榮民總醫院

一、我可以申請嗎? (一) 設籍本市列冊低收入戶、中低收入戶之身心障礙者(不含未滿六十五歲之低收入戶、中低收入戶申請專職看護者),因傷病住院治療經 ... 於 www.vghtc.gov.tw -

#55.洛杉磯URadio

聯邦醫療保險受益人每月可領取8盒免費檢測. Show Details43s ... 國稅局呼籲民眾報稅時注意第三輪補助金額核對 ... 創有統計以來新低全美新冠住院人數降至1.6萬人. 於 redcircle.com -

#56.社會救助 - 花蓮慈濟醫院

二、低收及中低收入戶重病住院看護補助 ... 七、弱勢老人及身心障礙者醫療及重病住院看護費用補助 ... 因傷病住院以已參加全民健康保險局特約醫療院所為限。 ‧補助費用 ... 於 hlm.tzuchi.com.tw -

#57.雲林縣111 年度中低收入老人重病醫療暨住院看護補助計畫

雲林縣111 年度中低收入老人重病醫療暨. 住院看護補助計畫. 一、目的. 雲林縣政府(以下簡稱本縣)為辦理老人福利法第5 條第3 款及第. 22 條規定事項,保障本縣老人就醫 ... 於 www.huwei.gov.tw -

#58.社區發展季刊133期 - Google 圖書結果

... 全民健保無力負擔費用補助辦法》對於中低收入戶七十歲以上老人補助其健保費等。 ... 是醫療上需要(medically necessary)的項目都在健保的給付範圍之內,包括:住院、 ... 於 books.google.com.tw -

#59.看護補助有哪些?請外籍看護請臨時看護先看這裡? | 鳳凰人力仲介

(1)上述長照服務的補助+傷病住院醫療及看護費用補助 ... 領有中低收入老人特別照顧津貼之被照顧者、居家照顧服務補助、老人或身心障礙者日間照顧服務 ... 於 www.phoenixtrade.com.tw -

#60.中低收入戶傷病醫療費用補助 - 嘉義市政府社會處

家庭總收入平均分配全家人口,每人每月未超過當年最低生活費用1.5倍以下者或列冊之中低收入戶或列冊之低收入戶,罹患傷病就醫住院, 無力負擔自行負擔之醫療費用。 於 social.chiayi.gov.tw -

#61.新竹縣經濟弱勢老人醫療及看護費用補助 - 竹北市公所

業務名稱:新竹縣經濟弱勢老人醫療及看護費用補助. 業務類別:社會救助. 承辦課室:社會課. 承辦人名:廖小姐. 聯絡電話:03-5515919*190 ... 於 www.chupei.gov.tw -

#62.醫療或看護費用補助(限低收入戶或中低收入戶)

低收入戶及中低收入戶傷病醫療補助說明補助對象1.本縣列冊低收入戶之傷、病患者。2.本縣列冊中低收入戶,需具備下列資格:(1)領有本縣中低收入戶老人生活津貼且家庭總 ... 於 alina1012.pixnet.net -

#63.中低收入傷病醫療補助 - 新竹市政府社會處

1. 低收入戶之傷、病患全額補助。 · 2. 中低收入戶患傷、病,所需醫療費用非其本人或扶養義務人所能負擔,且最近3個月自行負擔本辦法第3條之醫療費用累計新臺幣3萬元以上, ... 於 society.hccg.gov.tw -

#64.楊文科

案23875則為台中婚宴群聚案確診護理師案23409醫院工作照顧的60多歲住院病患,原已居隔中,經昆陽實驗室判定陽性,該醫院自3/30起大規模消毒並配合醫療服務降載,全案 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#65.優越健保(愛心村)VillageCareMAX聯邦保健(Medicare)綜合優選 ...

創辦已有四十多年的優越健保(愛心村)VillageCareMAX,是一個為同時擁有紅藍卡(Medicare聯邦醫療保險)、白卡(Medicaid醫療補助)以及患有某些慢性疾病的 ... 於 www.worldjournal.com -

#66.弱勢、老人住院看護費有補助,21縣市補助金額一次看 - 居家照顧

想申請政府的住院看護補助費,大致需要符合這些原則:. 屬於低收入/中低收入戶,或65歲以上低收入/中低收入老人; 有醫生證明,證明須 ... 於 about.care724.com -

#67.各縣市看護補助住院醫療補助居家服務補助 - 看護報報

看護補助 · 1.只要是低收入戶或社會局輔導個案每日最高補助1,800元,年度最高補助金額為18萬元。 · 2.中低收入老人生活津貼申請資格或領有老人收容安置補助者,每日最高補助 ... 於 24h-care.webnode.tw -

#68.中低收入老人傷病醫療暨看護費用補助 - 彰化縣社會福利管理系統

(二) 看護費用:經醫師證明需僱請專人看護而無家屬或家屬無法提供看護者,並符合中央健康保險局公告之全民健康保險特定疾病之住院基本要件。 前項醫療費用補助,以在 ... 於 social.chcg.gov.tw -

#69.新北市醫療補助計畫

住院醫療 費用自付額:每人每日1,000元為上限,全年15,000元為上限,核實補助。 申請條件 ... 第四類為設籍本市65歲以上且經社會局核定為低收入戶老人。 5. 於 www.catchyourlife.com.tw -

#70.金門縣中低收入老人傷病醫療及住院看護費 - 金門縣政府社會處 ...

(一)補助對象:. 設籍並實際居住本縣之中低收入老人於最近三個月內因傷病住院治療,具有下列各款情形者, ... 於 social.kinmen.gov.tw -

#71.桃園擴大匡列採檢大潭電廠各工區提醒市民戒慎落實防疫措施

教育局長林明裕表示,目前全市有4位確診學生住院治療,另有7校(園) ... 觀旅局長楊勝評表示,目前觀旅局正積極辦理相聚在桃園會議及旅遊補助計畫, ... 於 www.scooptw.com -

#72.中低收入老人醫療費 - 中亞健康網

補助 對象設籍該縣市低、中低收入戶老人,於住院期間,經醫師證明需聘專人看護者。 精神醫學科團隊 · 對於病人身、心、靈需求的全人 ... 於 www.ca2-health.com -

#73.政府沒說的好康Part 2》有一種急難救助金高達30萬

天有不測風雲,遇到意外、疾病等緊急事件時,大筆的醫療、照顧甚至是喪葬支出, ... 但一般來說,一定會有醫療以及喪葬補助,可搜尋「中低收入戶醫療 ... 於 health.businessweekly.com.tw -

#74.收費說明 - 新北市私立優護網居家長照機構-看護中心.醫院看護 ...

1.新北市○○區中低收入老人重病住院看護補助申請表。 2.戶口名簿影本。 3.中低收入老人證明書(由公所自行開立民眾免檢附)。 4.僱請看護服務證明書(須由醫療院所之 ... 於 www.yuhoo99.com -

#75.一點都不難!熟記「這組」數字申請長照2.0補助月省下上萬元

個管師主要做兩件事,核定失能的程度以及核定補助額度。 住院者善用「出院準備服務」. 至於家高年級生突然之間跌倒或需要開刀,之後從醫院要 ... 於 health.tvbs.com.tw -

#76.醫院陽明工作職缺/工作機會-2022年4月

因應臺北榮總新醫療大樓成立藥學部擴大徵才中~ 尋找積極學習、充滿活力的你! ... 月薪1300元) ◇特殊製劑藥局另有加給,薪資可達71,000元以上福利制度◇ 獎金/補助1. 於 www.1111.com.tw -

#77.醫療補助 - 臺南市政府社會局

1、低收入戶:其參加全民健康保險自行負擔之醫療費用,扣除不補助項目之費用後, ... 手術、節育結紮、住院期間之看護費、指定病房費及其他與醫療無直接相關之項目。 於 sab.tainan.gov.tw -

#78.身心障礙住院補助 - Halonbay

弱勢老人及身心障礙者醫療及重病住院看護費用補助實施計畫-CATCH秉著公平、公正、公開的方式,透過網路把全國各種社會福利適合您補助以及搜尋,全國有關安養中心的 ... 於 www.halongbaytour.me -

#79.愛你到老.保護不少》淺談失智長者的法律保護與限制 - 康健

後來經過醫療專業評估,大家才知道父親罹患失智症,很多能力也都退化了。 ... 智症,也可說65歲以上的老人約每12人即有1位失智者,而80歲以上的老人 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#80.長輩住院,請醫院看護政府有補助嗎?|家天使-找看護第一品牌

目前各縣市政府都有針對經濟困難的家庭提供老人傷病住院醫療及看護費用 ... 不得與其他照顧服務補助(如:中低收入老人特別照顧津貼、中低收入老人重病 ... 於 ghsha.com -

#81.賴明詔/建立合理合情的防疫策略 - 聯合報

台灣有全世界羨慕的醫療設備及電子追蹤能力,但目前防疫的目標是清零, ... 指揮中心可加上重症或需要住院案件數目,使大家明白大部分確診者沒有症狀 ... 於 udn.com -

#82.::: 社家署全球資訊網:::兒少醫療補助

... 及評估費、住院期間應自行負擔之住院費用及看護費、為確認身份所作之親子鑑定費等。 附加檔案. 檔案名稱:弱勢兒童及少年生活扶助與托育及醫療費用補助辦法.pdf. 於 www.sfaa.gov.tw -

#83.【1100923家總新聞稿】誰無家人住院?老後住院誰顧?高齡 ...

高齡台灣不能說不的政策支持衛福部推動「住院看護納健保給付」,懇切期盼健保會 ... 年並參與「 醫院推動住院病人友善照護模式輔導計畫」,深入研究醫療院所推動各項 ... 於 www.familycare.org.tw -

#84.社區發展季刊151期 - Google 圖書結果

(二)醫療補助根據102年低收入戶及中低收入戶生活狀況調查結果,「負擔家計者久病不 ... 由中央主管機關補助1/2,另中低收入戶內18歲以下兒童少年及70歲以上老人參加全民 ... 於 books.google.com.tw -

#85.社會福利- 新竹縣經濟弱勢老人住院看護費用補助 - 關西鎮公所

且應在全民健康保險特約醫療院所就醫且符合全民健康保險特定疾病之住院基本要件,並具有下列資格之一: (一)本縣列冊低收入戶。 (二)符合本縣中低收入老人生活津貼補助 ... 於 www.guanxi.gov.tw -

#86.苗栗縣低收入戶及中低收入戶傷病住院看護費用補助辦法

2.中低收入戶:每人每日750元,每人每年最高補助9萬元為限. 申請資格. 1.列冊低收入戶、中低收入戶. 2.傷病住院入住衛生福利部中央健康保險署特約醫療院所. 於 www.miaoli.gov.tw -

#87.臺中市老人傷病住院醫療及看護費用補助

醫療 費用補助部分:. 1. 申請人國民身分證影本、戶口名簿影本或電子戶籍謄本。 2. 領有中低收入老人生活津貼證明 ... 於 www.society.taichung.gov.tw -

#88.林口區公所| 各式回饋金請領懶人包

新北市林口區公所善用八里垃圾焚化廠及八里垃圾掩埋場營運階段回饋金,改善市民生活福祉。只要符合資格即可辦理「住院醫療補助及緊急救助」、「喪葬補助費」等補助。 於 www.linkouliving.com.tw -

#89.表單下載- 承康護理之家- ..

補助 項目. 臺中市老人傷病住院醫療及看護費用補助. 更新日期. 102/10/01. 補助對象. 一、看護費用補助部分. 1.設籍本市之老人,並領有中低收入老人生活津貼者或領有榮 ... 於 agency.twinner.com.tw -

#90.中低收入老人住院看護費用補助介紹-文章總覽 - i-fare 福利好幫手

中低收入老人住院看護費用補助介紹 · 1.家庭總收入平均未達1倍者:每日最高補助1,500元,每年最高補助9萬元。 · 2.家庭總收入平均未達1.5倍者:每日最高補助1,000元,每年 ... 於 www.i-fare.org.tw