耘非凡美術館的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦unknow寫的 金剛演義:劉柏村雕塑個展2020 可以從中找到所需的評價。

另外網站采泥藝術:【耘非凡美術館《當代台灣‧抽象經典展》】也說明:展期. 日期:2016-12-17 ~ 2017-04-02 · 地點. 耘非凡美術館│台南市東區林森路一段370號 · 參展藝術家.

國立臺灣師範大學 美術學系 王秀雄所指導 曾長生的 原始主義與東方主義新解---非西方現代藝術轉化的跨文化研究(1980 年代前後) (2010),提出耘非凡美術館關鍵因素是什麼,來自於跨文化、原始主義、東方主義、新歷史主義、第三空間、非西方、華裔現代藝術、轉化、超現實主義、魔幻現實主義、幾何抽象、抽象表現、禪、另類現代。

最後網站耘非凡美術館| Event Planner | Tainan則補充:How popular is 耘非凡美術館in Tainan - View reviews, ratings, location maps, contact details.

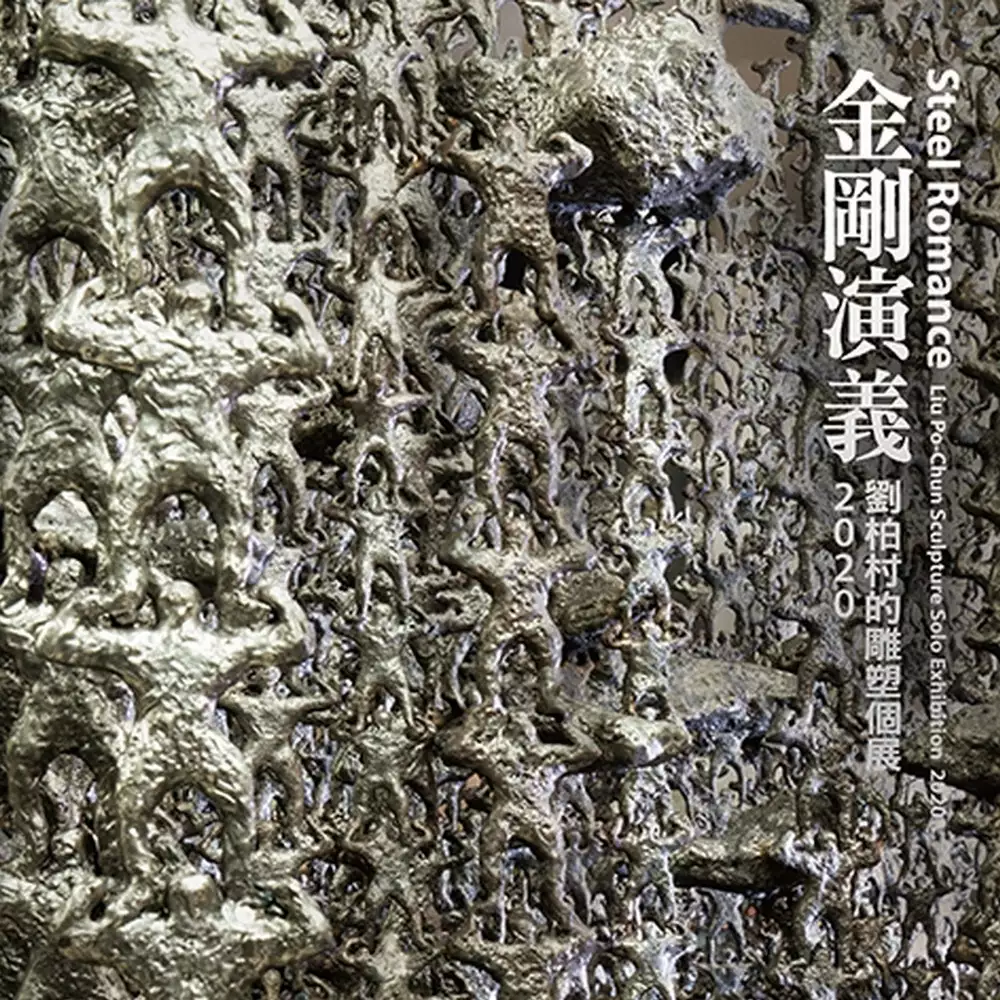

金剛演義:劉柏村雕塑個展2020

為了解決耘非凡美術館 的問題,作者unknow 這樣論述:

『金剛』系列命題是個人十年來創作的研究路線,也是以金屬材質表現中,最具代表性的主題系列作品。基本上「金剛」攫取健美力士的身軀形象,它參合了佛教的「金剛不壞之身」、神話、科幻、卡漫想像中所向無敵之軀的概念,是鋼鐵的化身,亦是對於工業文明實踐與參照的『理想與完美之軀』。 以尺寸與形象的大小變異、相對複製與差異、聚集與分離、繁複與增殖等等造形思維,由『金剛』形象所衍生出的造形實踐場,演繹出有:線性金剛、廢鐵金剛、金剛變身、幻彩金剛、異地金剛、異境金剛、金剛登天等系列。它們各自展現不同角色與內容,因而發展出個人藝術思考變異的『金剛演義』,這些概括種種的藝術實驗,以巨觀與微

觀方式回應工業發展與現代文明,乃至於自然、宇宙與人類存在景況的觀照。此次的『金剛演義』意味藉此一併以『全面性演出』的形式,既回溯、也延伸擴充展出的內容。 『金剛』指的或許已非只是既定認知中的金剛體,它何嘗不也是個人對工業科技文明未來發展的一種理想性憧憬?神識投射的肉身容器?亦或帶有虛空表徵的意涵?宇宙未知狀態的現在式寓言? 名人推薦 「金剛」以一複現,在無限變身的過程中,在不同的時間意識流的生產場域裡,一種以人為本位的擬人態美學觀演繹,悠遊於恆古的當下,指向描繪人類幻想的未知宇宙。-劉柏村 我個人認為,超人/金剛系列更具雕塑的挑戰性。對我而言,後來的這些作品,經營著一個較陌

生的領域,因此更讓人縈繞腦海,它們的原創性也清楚顯見而令人難忘。-菲利普. 金 劍橋大學榮譽博士/倫敦皇家學院前主席 劉柏村使用鋼鐵材質,不論是以鍛鍊成鋼板的重複切割或高溫延展、撿拾回收的現成物的焊接及表面處理,呈現一位專業雕塑家利用鋼鐵廠內的各種機具模組、設備與處理劑,甚至煉鋼爐下的爐渣(地金),創造整體場域「新語義學」的「構成文法」,以表達他對工業文明喜悅與憂慮的交感反應,不管是形式語言的決定及繁衍,或在創作過程中不斷地製造另一個創作過程寓言的激動,都是劉柏村和許多其他同樣以金屬作為材質媒介的雕塑家,非常不同而獨特的地方。-王哲雄 法國巴黎第四大學藝術史與考古學博士、國立臺灣師範大學

美術系所前主任所長、實踐大學工業產品設計研究所教授 劉柏村的藝術創作經歷每一個不同時期的困頓與突破,才能走出如今的成熟與豐饒。如果說古典時期的雕塑是讚美諸神的藝術,那麼劉柏村做為神話已經被工業取代的時代的一個雕塑家,他的鋼鐵雕塑似乎是引領著我們回到神話誕生以前的宇宙,那裡還沒有山川萬物,還沒有日夜晨昏,只有無盡的塵土。立足在無盡的塵土中,劉柏村為鋼鐵雕塑找到母親的懷抱,他在那裡與鐵共舞,譜寫著神話誕生以前的鋼鐵史詩。-廖仁義 法國巴黎第十大學美學博士/ 國立臺北藝術大學博物館研究所所長 終究,什麼是巨大?什麼是渺小?什麼是完美?什麼又是殘缺?何為不朽,又何為流變?⋯⋯ 在劉柏村的雕

塑中,似有無法了結的角力。他作品中歷經種種變異的身體,一再鬆動乃至推翻絕對定義,彷彿以某種的辯證循環一再嘗試脫離制約、探索與慣性和與歷史分裂的可能。劉柏村以此作為推演自己藝術的方法,並藉以作為關照世界的方式。也正是在充滿極大對比、蘊含多重歧義的辯證張力中,劉柏村造就了豐厚強烈的異質感性力量,為人體雕塑注入了獨特的新意。若說一如戲劇理論家阿赫托(Antonin Artaud)所言,「身體是個值得我們重返的戰場」,劉柏村的雕塑,即是以此,強力重返、震撼上場。-劉俊蘭 法國巴黎第四大學藝術史與考古學博士、國立臺灣藝術大學雕塑學系教授、桃園市立美術館館長

原始主義與東方主義新解---非西方現代藝術轉化的跨文化研究(1980 年代前後)

為了解決耘非凡美術館 的問題,作者曾長生 這樣論述:

在全球性的後現代世界中,跨文化途徑(transcultural approaches)將是一項重要的工具,它可以讓我們重新將視覺文化定義成不規則、而非線性式的事物。非西方視覺文化研究應該要以動態、流動的方式來運用文化,而非以傳統的或純西方的觀點來進行,這種觀念正是古巴批評家歐帝斯(Fernandi Ortiz)所稱的跨文化(transculture)。本研究擬從80年代之前與之後,西方與非西方的跨文化辯證演變,探討「原始主義」與「東方主義」對現代藝術發展的影響。尤其是與西方不同的「野性思維」及「東方主義」的轉向,在跨文化演變上對非西方現代藝術家所給予的啟示,並舉例說明,它在80年代之後,已逐

漸演變成為非西方的「跨文化」基本精神與主要策略。而華裔現代藝術家的跨文化另類表現---「禪境」,亦即新東方主義或跨東方主義的核心,是否正是華裔當代藝術發展可行的第三條路?本論文研究方法採用: 文獻探討、新歷史主義、藝術場域批評理論、後殖民論述,及密特勒(Gene Mittler)批評模式。研究架構,先從跨文化的基本精神探討,檢視原始主義的演變與東方主義的轉變,進而以<從舊剛果到新剛果的跨文化演變>、<墨西哥壁畫運動的重新定位>及<亞裔美洲藝術家的跨文化辯證>為案例,申論西方與非西方之間的跨文化辯證實情。同時擇代表性的成功實例,諸如: 俄羅斯地區<野性思維的另類發展>、拉

丁美洲地區<超現實主義的另類發展>、阿拉伯地區<新東方主義---傳奇與現實之間>、以及東南亞地區<印度之道: 發現者與守護者的雙重角色>、<跨東方主義: 東西方藝術交流中的日本效應>等,探討非西方現代藝術跨文化發展情形與特質,並分述其在80年代之前與之後各自所面臨的不同議題。最後除了分析華裔現代藝術跨文化發展的源流與類型,並在結論中,從非西方現代藝術的跨文化演變,對台灣當代藝術發展的啟示,歸結成八點。同時以2008年及2009年台灣視覺藝展現象,所透露的跨領域徵候與跨文化趨向,做為佐證。

耘非凡美術館的網路口碑排行榜

-

#1.吳日勤個展《溯源—詩性空間》耘非凡美術館 - Fashion Luxury

吳日勤個展《溯源—詩性空間》 耘非凡美術館耘非凡美術館於在6 月29 日下午2:30 於本館2F,舉辦吳日勤個展《溯源—詩性空間》展覽開幕。 於 www.fashionluxury.info -

#3.采泥藝術:【耘非凡美術館《當代台灣‧抽象經典展》】

展期. 日期:2016-12-17 ~ 2017-04-02 · 地點. 耘非凡美術館│台南市東區林森路一段370號 · 參展藝術家. 於 artemperor.tw -

#4.耘非凡美術館| Event Planner | Tainan

How popular is 耘非凡美術館in Tainan - View reviews, ratings, location maps, contact details. 於 tw.top10place.com -

#5.【台南旅遊】草間彌生圓點女王之花《耘非凡美術館》索卡25 ...

【台南旅遊】草間彌生圓點女王之花《耘非凡美術館》索卡25週年大展 · 自認為沒什麼藝術天分的布丁 · 這回竟來到美術館看展 · 自己都快跌破眼鏡 · 其實絕大部是 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#6.多一點咖啡耘非凡館

本館為多一點咖啡館-台南耘非凡館-品牌特許授權店座落在台南市東區指標性 ... 拿鐵第一次認識"多一點咖啡"這一間咖啡廳是在高雄美術館店吃到它們的早 ... 於 primefotografie.nl -

#7.富立建設林森路耘非凡再造台南建築新風貌,全新完工(請勿房 ...

Mar 16. 2016 15:08. 富立建設林森路耘非凡再造台南建築新風貌,全新完工(請勿房仲同業盜圖,自今日108.11.23起再有盜用一律提告). 7843. 創作者介紹. 於 bill080.pixnet.net -

#8.耘非凡美術館耘非凡美術館 - Garyele

9/25/2020 · 展期:2020年9月27日(日)~12月27日(日) 展覽時間:週二至週日10:00~18:00 地點:耘非凡美術館(臺南市東區林森路一段370號) 入場方式:免票入場文章取 ... 於 www.mainlkpart.co -

#9.耘非凡的價格推薦 - BigGo

Yun Feifan 耘非凡襯衫領假兩件學院風黃色棉質長袖上衣米思米 · $980. 價格持平. 蝦皮購物missme588(0). 若岱AMANDA TSENG(水墨畫集,精裝)/富立耘非凡美術館. 於 biggo.com.tw -

#10.《財訊》626期-招財犇牛股 - 第 67 頁 - Google 圖書結果

... 且非 1 樓等特殊戶交易豪宅社區富立耘非凡尚暘天聚資料來源:實價登錄、台灣房屋 ... 且非 1 樓等特殊戶交易豪宅社區雄崗信義美術館京城 King Park 高雄 HH 皇苑 ... 於 books.google.com.tw -

#11.趨勢贏家61-《買對潛力好房》 - 第 18 頁 - Google 圖書結果

台南市》冠軍換人做房價尚有空間由台南豪宅建商富立建設打造的「富立耘非凡」以每坪33.6萬 ... 台灣房屋美術館加盟店店長許財福指出,「京城King Park」位於農16精華區, ... 於 books.google.com.tw -

#12.【台南旅遊】草間彌生圓點女王之花《耘非凡美術館》索卡25 ...

請點這裡繼續(這裡只有摘要)閱讀全文➜ 【台南旅遊】草間彌生圓點女王之花《耘非凡美術館》索卡25週年大展自認為沒什麼藝術天分的布丁這回. 於 weiwinnie99.pixnet.net -

#13.李光裕:如是說 - Medium

耘非凡美術館 是一棟結合住宅區的複合式美術館,該美術館隱身於台南的耘非凡社區裡面。而這一次的展覽一樓為李光裕先生的近期作品,二樓則有策展人楊 ... 於 medium.com -

#14.[賣/台南/東區]富立耘非凡豪邸四房雙平車5980萬- 看板home-sale

台南東區指標富立建設-耘非凡此戶A1為耘非凡最大格局小弟有幸半年成交三間 ... 噓KingThome: 扯+1 五千多萬可買高雄美術館或新灣區地段沒那價值 05/22 ... 於 www.ptt.cc -

#15.陳幸妤新豪宅大樓成立民間美術館更添話題性 - 自由時報

由台南知名建設公司興建的耘非凡豪宅大樓,業者不惜可出售做店面的一、二樓空間,規劃成耘非凡民間美術館,今天由成大歷史系教授蕭瓊瑞協助推出開幕首 ... 於 news.ltn.com.tw -

#16.(台灣東區)耘非凡美術館- 旅遊景點評論 - TripAdvisor

耘非凡美術館 :查看Tripadvisor 上在台南東區的旅遊景點排名,瀏覽關於耘非凡美術館的旅客評論和真實旅客照片。 於 www.tripadvisor.com.tw -

#17.台南耘非凡美術館 - 台灣商業櫃台

耘非凡美術館 - 東區林森路一段370號, Tainan, Taiwan 701 - Rated 5 based on 9 Reviews "引領拓展... 【考現學—陸先銘的陸上思考Opening|台南耘非凡美術館】. 於 bizdatatw.com -

#18.原台南農改場變身富立建設「耘非凡」 制震系統將成府城豪宅 ...

富立建設「耘非凡」規劃為三棟集合住宅大樓,分別為25樓一棟、26樓兩棟,基地面積有5043坪,該建案為超高層建築,針對防震的規劃,可分為結構系統與制震器 ... 於 boylondon.tw -

#19.耘非凡美術館 - 藥師家

全台最大民間美術館:耘非凡美術館於2016年在台南市誕生。位於林森路與東門路交叉口原日據時代的農改場,佔地近六百坪,由台南富立建設支持成立,為文化 ...。 於 pharmknow.com -

#20.台南市耘非凡美術館 - 工商筆記本

耘非凡美術館 - 東區林森路一段370號, Tainan, Taiwan 701 - Rated 5 based on 9 Reviews "引領拓展... 【考現學—陸先銘的陸上思考Opening|台南耘非凡美術館】. 於 notebz.com -

#21.遠東科技大學 公民護照

耘非凡美術館 x 非凡-索卡25週年大展, 2017-04-28 ... 草間彌生、村上隆、小谷元彥台日韓中等45位藝術家作品耘非凡美術館展出,免費參觀~展期至6月30日止喔~ 於 www.feu.edu.tw -

#22.出遊耘非凡美術館 - 老吾老養護中心

出遊耘非凡美術館(2017/9/22) . 財團法人台灣省台南市天主教仁愛修女會附設台南市私立老吾老養護中心 台南市金華路一段530巷19號郵遞區號:70251 於 www.lauwulau.org.tw -

#23.富立耘非凡 - 591實價登錄

591為您提供:「富立耘非凡」位於台南市東區,屋齡6年,共250戶,實價登錄格局5房、坪數98.4~508.9坪,房價區間16.4~46.2萬/坪。更多富立耘非凡實價登錄、中古屋、租屋 ... 於 market.591.com.tw -

#24.黃敏俊藝術脈絡完整呈現於耘非凡美術館 - LINE TODAY

《光色合一再辯證》主視覺。圖/耘非凡美術館提供. 色彩對於視覺藝術的呈現具有關鍵性的作用,在彩度、明度與色相之間有著近乎無限的可能性。 於 today.line.me -

#25.耘非凡美術館Archives | 典藏ARTouch.com

耘非凡美術館 ... 疫情籠罩下的春日百廢待興,依舊如期舉辦的展覽中,采泥藝術推出的李光裕個展「如是說」,分別於臺北的畫廊空間、臺南的耘非凡美. 於 artouch.com -

#26.台南市東區林森路一段耘非凡最新實價登錄、成交行情及社區介紹

耘非凡 位於台南市東區林森路一段,屋齡約6年,樓高26層,近1年平均實價登錄33萬/坪,目前共有2筆待售房屋。永慶房仲網提供最新台南市東區耘非凡實價登錄、成交行情、耘 ... 於 community.yungching.com.tw -

#27.亞洲藝術新聞 No.194 - 第 99 頁 - Google 圖書結果

台南耘非凡美術館【山靈水秀】陳聰創作個展本次的展覽主題【山靈水秀】為藝術家陳聰創作個展。山、靈、水、秀分別呼應陳聰的創作主題,涵蓋了人文、古蹟、自然與自我在 ... 於 books.google.com.tw -

#28.富立建設~耘非凡

綠建築標章」,許多建案都標榜自己是綠建築,但其有分級評估,依每個指標項目的計分做等級的評定。 整體規劃而言,「耘非凡」基地面積(5,043坪)規模夠大,另鄰三幢古蹟,但 ... 於 data3474kimo.pixnet.net -

#29.千代庵琥珀糖専門店on Instagram: “謝謝耘非凡美術館邀請 讓 ...

45 Likes, 0 Comments - 千代庵琥珀糖専門店(@chiyoan_egg) on Instagram: “謝謝耘非凡美術館邀請 讓我坐在海景第一排欣賞雙十國慶煙火 . 於 www.instagram.com -

#30.活動訊息/Activity - 富立建設

富立家族 · 聯絡我們 · 維修服務; 耘非凡美術館. 活動訊息 · 空間租借. © All Rights Reserved, FULY LTD. [藍天資訊]設計維護. About Us. 關於富立. 於 www.fuly.com.tw -

#31.兩岸當代抽象藝術交流展台南耘非凡美術館登場 - 台灣好新聞

兩岸當代抽象藝術交流展台南耘非凡美術館登場. 記者吳順永/台南報導 2019-05-13 00:05. 由藝術家陳正雄老師發起籌劃與北京中國藝術研究院副院長譚平及王瑞庭教授, ... 於 www.taiwanhot.net -

#32.《耘非凡美術館吳日勤個展溯源—詩性空間》5/15 ... - 美美動傳媒

【記者于郁金/連凱斐/台南報導】 耘非凡美術館即將在6月29日下午2:30於本館2F,舉辦吳日勤個展溯源—詩性空間展覽開幕。本次展出的吳日勤作品,是 ... 於 jin1688.blogspot.com -

#33.大海有非常多的話要講生猛台客「魚刺客.每個人都是一座島」

位於台南東區林森路上的耘非凡美術館,是國內最大的私人美術館|Jimmy 攝 ... 出對於大海與人之間的互動反思,《海洋變奏曲08》|耘非凡美術館提供 於 travel.pchome.com.tw -

#34.耘非凡美术馆_在线展览

耘非凡 美术馆_在线展览_画廊展览_博览会_雅昌展览. 於 exhibit.artron.net -

#35.【台南旅遊】草間彌生圓點女王之花《耘非凡美術館》索卡25 ...

【台南旅遊】草間彌生圓點女王之花《耘非凡美術館》索卡25週年大展. 001. 自認為沒什麼藝術天分的布丁. 這回竟來到美術館看展. 自己都快跌破眼鏡. 於 puddings.tw -

#36.耘非凡美術館, 東區林森路一段370號, Tainan (2021) - FindGlocal

全台最大民間美術館:耘非凡美術館於2016年在台南市誕生。位於林森路與東門路交叉口原日據時代的農改場,佔地近六百坪,由台南富立建設支持成立,為文化古都的藝文活動 ... 於 www.findglocal.com -

#37.富立耘非凡之地段非凡 - Mobile01

雖然小弟買不起豪宅,也覺得房價應該會泡沫,但今天騎小機車經過耘非凡時,真心覺得富立很會選地.林森路與東門路口,本身就是交通要道,人潮洶湧, ... 於 www.mobile01.com -

#38.文化部全國藝文活動資訊系統網 耘非凡美術館

地點名稱, 耘非凡美術館. 地址, 臺南市東區林森路一段370號. 網址. 地點類別, 美術館. 地點屬性, 以展為主. 地點公私立別, 私立. 於 event.moc.gov.tw -

#39.耘非凡美術館營業時間 - 藥師+

耘非凡美術館 ,台南市。1402個讚。全台最大民間美術館:耘非凡美術館於2016年在台南市誕生。位於林森路與東門路交叉口原日據時代的農改場,佔地近六百 ...。 於 pharmacistplus.com -

#40.詩性空間」吳日勤個展台南耘非凡美術館2F展出 - Yahoo奇摩新聞

吳日勤個展「溯源—詩性空間」即日起至9月15日止,在耘非凡美術館2F (台南市林森路一段370號)展出。藝術家吳日勤透過觀照內心、回溯本源而呈現於西方與 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#41.「耘非凡美術館」 力場與變奏-水墨的跨文化性座談 - 華巍藝術 ...

「耘非凡美術館」 力場與變奏-水墨的跨文化性座談. 2018-02-08 tadosam 藝文快訊 0. 258 total views, 1 views today. 「耘非凡美術館」 力場與變奏-水墨的跨文化性 ... 於 www.huaweart.com -

#42.[台南美食] 多一點咖啡耘非凡館-氣派非凡不一樣的豪宅早午餐 ...

多一點咖啡耘非凡館| 台南市東區林森路一段360號06 290 5280 | 09:00–17:00 多一點咖啡一直以來都是以高品質的材料跟華麗的用餐空間作為賣點不過今天 ... 於 vhygdih0412.pixnet.net -

#43.兩岸當代抽象藝術交流展5/11日耘非凡美術館開展 - 蕃新聞

... 是人類追求自由、真實、純粹與精神性的視覺表徵,可謂是人類文明的重大成就;5月11日上午11時假臺南市東區林森路耘非凡美術館舉行「兩岸當代抽象 ... 於 n.yam.com -

#44.耘非凡美術館, 林森路一段370號, Tainan (2021) - Locanfy

耘非凡美術館 in Tainan - Phone Number ,Contact Address, Maps Reviews and Ratings. 於 locanfy.com -

#45.台南耘非凡美術館和威尼斯同步展銅雕- 生活 - 中時新聞網

台灣具國際知名度的雕塑大師李光裕,目前正受邀在威尼斯海明威故居,舉辦「有無之際:李光裕大型個展」,新作「鬥牛系列」充滿力量與對比;難得的是, ... 於 www.chinatimes.com -

#46.陳聰「山靈水秀」個展耘非凡美術館展至4/4 | 時尚生活 - 經濟日報

位於林森路上的耘非凡美術館,於2/27至4/4展出藝術玩家陳聰的「山靈水秀」創作個展,涵蓋了人文、古蹟、自然與自我,分別呼應了陳聰藝術道路上的精神 ... 於 money.udn.com -

#47.兩岸當代抽象藝術交流展台南耘非凡美術館登場 - LIFE生活網

... 與北京中國藝術研究院副院長譚平及王瑞庭教授,共同舉辦「海峽兩岸抽象畫藝術交流展」,即日起至6/9止,在臺南市東區林森路耘非凡美術館展出。 於 life.tw -

#48.【耘非凡美術館 「力場與變奏 水墨的跨文化性」 Artist Talk ...

【耘非凡美術館│「力場與變奏─水墨的跨文化性」│Artist Talk藝術家講座(I)】 · 與談人:藝術家袁慧莉、蕭瓊瑞、薛保瑕 時間:1/20(六) 14:00 地點:耘 ... 於 www.yuanhuili.com -

#49.作品展示- 是。非黑白|邱勤庭個展| uPrint藝術微噴輸出中心

2019年11月在台南耘非凡美術館的展覽「是.非黑白」,可視為邱勤庭的一次創作回顧展,共包含四個子題,分別是「老照片」系列、「自然密碼(Code of Nature) ... 於 uprint.com.tw -

#50.魚刺客:「島嶼、海、人」與南島海洋文化之交流- 耘非凡美術館

地點│ 台南耘非凡美術館(台南市東區林森路一段370號) 主講│ 鄭勝華與談人│ 沈昭良、楊順發、盧昱瑞. 台灣是四面環海的島嶼,從攝影家的角度觀看 ... 於 www.tainanoutlook.com -

#51.亞洲藝術新聞 No.190 - 第 130 頁 - Google 圖書結果

藝術新聞南台灣現場 SOUTH TAIWAN ART SCENE 李瑞琪/報導(光色合一: 2020-再辯證)台南耘非凡美術館黃敏俊數,是以皇馬更告事。展覽現場藝術家黃敏俊歷時 30 年研究色彩 ... 於 books.google.com.tw -

#52.美術館耘非凡開幕,展出百件價值1億6千萬元作品。

【新南瀛記者黃鐘毅報導】位在台南市林森路與東門交口、原農改場的「耘非凡」美術館16日正式啟用,17日起展出「當代台灣.抽象藝術經典展」, ... 於 ty30152002.pixnet.net -

#53.台南耘非凡美術館7/27午後台南當代藝術家+台灣本土藝術藏家 ...

【記者連凱斐/台南報導】7/27(六)午後2:30,台南當代藝術家吳日勤邀請具有30年以上收藏經驗的京桂藝術基金會董事長劉月桂女士,親身分享從複製畫收藏 ... 於 www.news888.com.tw -

#54.耘非凡美術館《低限‧冷抽‧九人展》

活動類別: 展覽. 首次展演日期: 2018-07-14 結束展演日期: 2018-09-30. 活動地點:耘非凡美術館. 地址:台南市林森路一段370號. 關於展演:. 於 talks.taishinart.org.tw -

#55.最新消息| 活動報告 - 臺南市室內設計裝修商業同業公會

最新消息| 活動報告. 張國信個展「之間」開幕 2019-10-17. 張國信個展【之間】. 時間:108/10/01-11/10. 地點:耘非凡美術館(林森路一段370號). 於 www.tid.org.tw -

#56.亞洲藝術新聞 No.201 - 第 6 頁 - Google 圖書結果

1 1099 開幕活動貴賓導覽 14:00 開幕茶會 15:30 2022 王國仁、撒部噶照、伊祐噶照、周耀東、安惠(峨冷魯魯安) 1284 耘非凡美術館:彩繪課程用畫筆昇起一面彩帆 14 ... 於 books.google.com.tw -

#57.耘非凡美術館彙整- 我的中時娛樂 - 翻爆

新光三越台南新天地本月24日起至10月24日首度與富立建設及耘非凡美術館跨界合作,於6F C區文化館舉辦「藝韻非凡•富立家族藝術聯展」,邀來. 於 mycte.turnnewsapp.com -

#58.【魚刺客:每個人都是一座島】開幕Party | October 9, 2021

魚刺客:每個人都是一座島】開幕Party happening at 耘非凡美術館, 東區林森路一段370號, Tainan, Taiwan on Sat Oct 09 2021 at 02:00 pm to 05:00 ... 於 happeningnext.com -

#59.台南耘非凡美術館, Tainan City - VYMaps.com

台南市東區林森路一段370號, Tainan, Taiwan | 现代艺术博物馆, 当代艺术博物馆. 於 vymaps.com -

#60.耘非凡有限公司【徵才職缺簡介】104人力銀行

我們重視每一位員工,除了有良好工作環境、也提供學習及成長的空間,歡迎優秀的朋友一起加入耘非凡有限公司...。公司位於台南市東區。產業別:其他餐飲業。應徵耘非凡 ... 於 www.104.com.tw -

#61.耘非凡美術館彙整 - 七日誌

耘非凡美術館. 每個人都是一座島|Jimmy 攝. 大海有非常多的話要講生猛台客「魚刺客.每個人都是一座島」 · 2021-11-06. 由前高雄市立美術館館長李俊賢所號召的「魚 ... 於 www.7-days.tw -

#62.台南耘非凡 - 台灣工商黃頁

耘非凡 位於台南市東區林森路一段,屋齡約4年,樓高26層,近1年平均實價登錄30萬/坪,目前共有8筆待售房屋。永慶房仲網提供最新台南市東區耘非凡實價登錄、成交 . 於 twnypage.com -

#63.耘非凡美術館, Taiwan(+886 6 260 0605)

No. 370號, Section 1, Linsen Road, East District, Tainan City, Taiwan 701 | Museum. 於 cumaps.net -

#64.雕塑與繪畫,至3月10日於耘非凡美術館展出

耘非凡美術館 2019年開春展覽「有限.無限—雕塑與繪畫」將展出油畫、水墨、雕塑與版畫等多樣媒材的藝術作品,以多元紛呈的創作主題與形式,體現台灣 ... 於 www.xuexuecolors.org.tw -

#65.耘非凡美術館吳日勤個展溯源—詩性空間in 2021 - Pinterest

Jan 12, 2021 - 【記者于郁金/連凱斐/臺南報導】耘非凡美術館即將在6月29日下午14時30分於本館2樓舉辦《吳日勤個展溯源—詩性空間》展覽開幕;本次展出的吳日勤作品, ... 於 www.pinterest.com -

#66.第57屆威尼斯雙年展《李光裕大型個展》 台南耘非凡美術館 ...

台南展場在耘非凡美術館,為台南文化地標重要一環,該展覽不僅是威尼斯同名展覽的匯報與擴充,除展出威尼斯的主要單元之外,更特設同步視聽室,以文獻 ... 於 www.storm.mg -

#67.「當代台灣‧抽象經典展」,耘非凡美術館,台南 - 尊彩藝術中心

「當代台灣‧抽象經典展」,耘非凡美術館,台南,台灣. 十二月05, 2016; 李重重. Share this : | | | |. Oder post Next post ... 於 www.lianggallery.com -

#68.富立耘非凡 - 樂居

樂居提供:富立耘非凡總戶數250戶,屋齡6年,共有292筆成交資料,11戶在二手市場銷售中。歡迎諮詢達人許哲瑋、陳志鴻. 於 www.leju.com.tw -

#69.耘非凡美術館- Home

全台最大民間美術館:耘非凡美術館於2016年在台南市誕生。位於林森路與東門路交叉口原日據時代的農改場,佔地近六百坪,由台南富立建設支持成立,為文化古都的藝文活動 ... 於 www.facebook.com -

#70.CEO 創業大師開講x 創業經驗分享會, 耘非凡美術館, Tainan, 20 ...

CEO 創業大師開講x 創業經驗分享會at 耘非凡美術館, 東區林森路一段370號, Tainan, Taiwan on Thu May 20 2021 at 01:30 pm. 於 stayhappening.com -

#71.耘非凡美術館|PopDaily 波波黛莉

耘非凡美術館,undefined,062600605,林森路一段370號. 於 www.popdaily.com.tw -

#72.低限.冷抽.九人展-台南耘非凡美術館開幕Youtube - 采泥藝術

低限.冷抽.九人展-台南耘非凡美術館開幕2018.07.22. 相關文章:. 境與界林舜龍的生命關懷. 2021.7月藝術家雜誌. 2021 . 08 . 03 | 0 條評論 ... 於 www.chinigallery.com -

#73.『多一點咖啡館』-台南耘非凡館 - 愛妻逃的肥羊- 痞客邦

某日行程排得有點趕,首站先去「耘非凡美術館」看展,來了才知原來這私人美術館是在豪宅裡,稱之豪宅一眼即可辨識,有著霸氣的外貌龐大戶數量, ... 於 sylvia577.pixnet.net -

#74.耘非凡:台南市東區林森路一段350號| 社區介紹 - 好房網Housefun

耘非凡 位於台南市東區林森路一段350號。特色:分ABM三棟,建物高度87.2m,深達21米的連續壁做為地下室擋土牆,並規劃地下室開挖深度至14米,採耐震係數高的筏式基礎。 於 buy.housefun.com.tw -

#75.私人美術館在府城藝非凡MEZZO ART | 本事文化

台南藝非凡私人美術館舊址是東安戲院,後來開了居酒屋,又閉店收業成廢墟, ... 林碧戀:藝非凡是我覺得它是一個藝術中心,因為台南已經有一個地標耘非凡,我就問陳聰 ... 於 punsuculture.com -

#76.兩岸當代抽象藝術交流展台南耘非凡美術館登場 - 我是在地人

... 與北京中國藝術研究院副院長譚平及王瑞庭教授,共同舉辦「海峽兩岸抽象畫藝術交流展」,即日起至6/9止,在臺南市東區林森路耘非凡美術館展出。 於 www.i-tw.com.tw -

#77.黃敏俊受邀至耘非凡美術館參展Artist Huang Ming-Chun has ...

展期:2020年9月27日(日)~12月27日(日) 展覽時間:週二至週日10:00~18:00 地點:耘非凡美術館(台南市東區林森路一段370號) 入場方式:免票入場. 於 www.fishart.com.tw -

#78.台南耘非凡館】在豪宅裡享用早午餐

來自高雄的品牌多一點咖啡最早由第一家店府前店到成大店到現在的耘非凡館多一點咖啡館耘非凡館位在有台南帝寶之稱的富立耘非凡小美阿姨現在無法住豪宅 ... 於 mei0829.pixnet.net