花蓮 長安 街 垃圾 車的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦許斐莉,溫寶琴寫的 咱厝 徵人啟事 可以從中找到所需的評價。

正修科技大學 經營管理研究所 周秀蓉所指導 陳惠雯的 以科技接受模式探討使用APP電子帳單繳費之行為意圖-以電信業為例 (2018),提出花蓮 長安 街 垃圾 車關鍵因素是什麼,來自於科技接受模式、認知風險、行為態度、行為意圖、知覺價值。

而第二篇論文朝陽科技大學 設計研究所 諸葛正所指導 張曉筠的 傳統包裝與綠色設計交集下之使用哲學 (2008),提出因為有 傳統包裝、綠色設計、設計文化的重點而找出了 花蓮 長安 街 垃圾 車的解答。

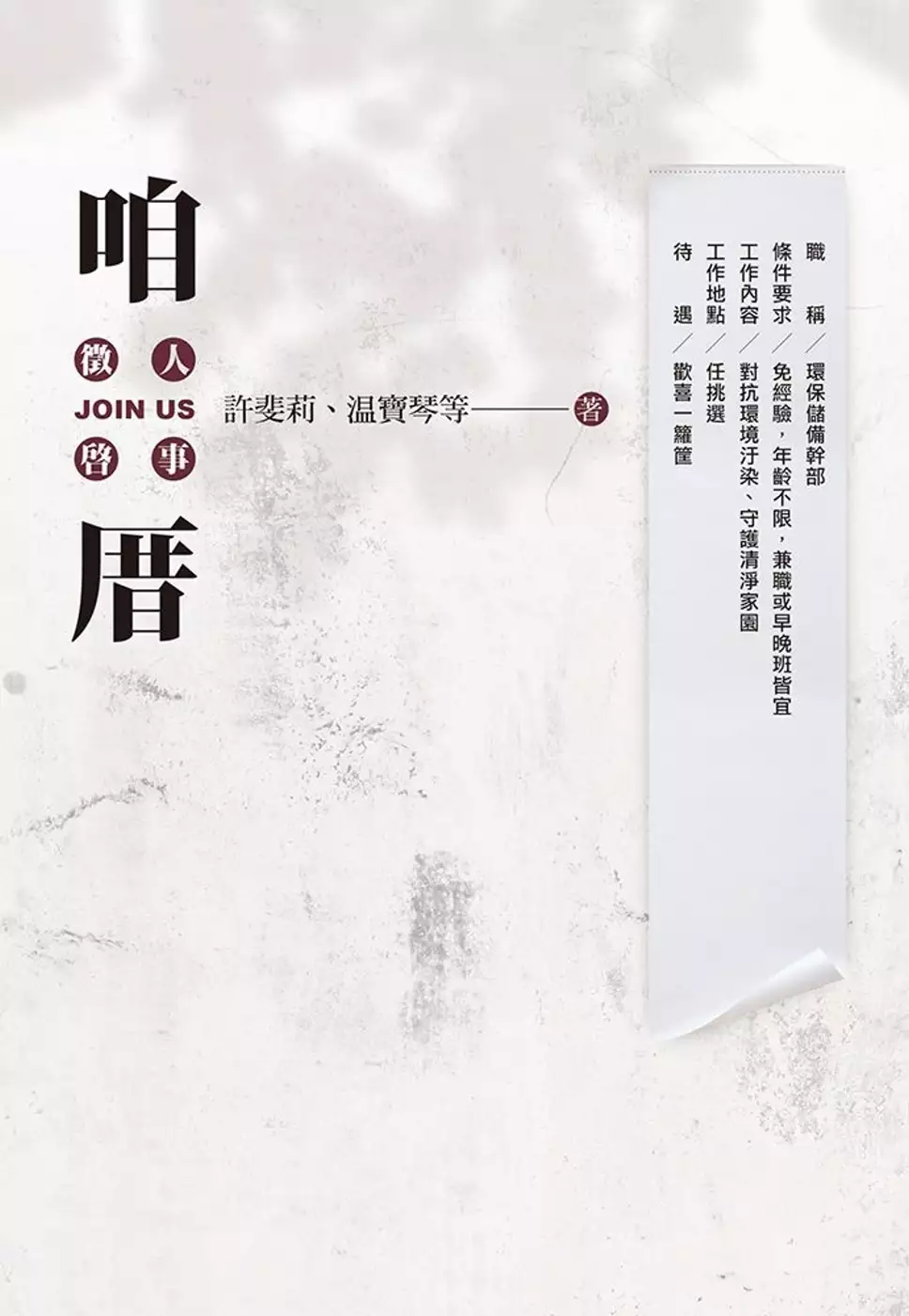

咱厝 徵人啟事

為了解決花蓮 長安 街 垃圾 車 的問題,作者許斐莉,溫寶琴 這樣論述:

職件要稱/環保儲備幹部 條件要求/免經驗,年齡不限,兼職或早晚班皆宜 工作內容/對抗環境汙染、守護清淨家園 工作地點/任挑選 待件要遇/歡喜一籮筐 關於本書 題材來自大愛電視臺新聞部為慈濟環保三十規畫的專題系列報導《咱厝環保站》,由各地人文真善志工協助採訪拍攝住家附近的好鄰居──慈濟環保站,並撰寫成文出版《咱厝 徵人啟事》,敬邀大家一起用愛守護咱厝,也守護大地之母。 推薦書評 環保站是一張藏寶圖,非得親自踏步進來,才知寶物何在。環保站也是一座藏經閣,收藏了滾滾塵世中那些不為人知的故事。有人在這裏療癒了心傷,有人在這裏養出肌耐力,有人看破富貴如浮

雲,更有人在遲暮之年照見了晚霞餘暉。──大愛電視臺新聞部經理陳竹琪

以科技接受模式探討使用APP電子帳單繳費之行為意圖-以電信業為例

為了解決花蓮 長安 街 垃圾 車 的問題,作者陳惠雯 這樣論述:

科技日益發達,能源消耗相對加重許多,節能減碳已成為全球環保趨勢,在此同時,多項相關因應措施也直接改變民眾行為模式及生活習慣,比如電子帳單取代紙本帳單,此作法具減輕碳排放污染及減少垃圾量的好處,同時降低企業的經營成本,也等於另闢溝通管道,利用創新科技建立良好的顧客關係。本研究以國內五家電信業者APP中的消費者者為研究之對象,實證研究採用網路問卷之方式進行調查,問卷共計發放524份問卷,有效問卷共回收376份,有效問卷回收率為75.8%,以科技接受模式為研究基礎,針對認知風險、知覺有用性、知覺易用性對行為意圖的影響進行探討,進而瞭解消費者在不同程度的知覺價值上對行為態度與行為意圖之間的影響,使國

內電信業者能提升APP電子帳單使用者的使用意願,以作為電信業者電子帳單設計者管理者了解市場競爭的策略依據,研究結果發現:1. 消費者本身認知風險愈高,其知覺有用性愈低。2. 消費者本身之知覺有用性、易用性愈高,其行為態度及行為意圖愈高。3. 消費者本身之行為態度愈正向,其使用行為意圖愈高。4. 消費者對電子帳單的知覺價值在知覺有用性及行為態度扮演干擾角色。

傳統包裝與綠色設計交集下之使用哲學

為了解決花蓮 長安 街 垃圾 車 的問題,作者張曉筠 這樣論述:

現今社會科技文明不斷進步,資訊媒體迅速發展,在商業化與資本主義的催化之下,儼然發展出人類須藉由「視覺」此一途徑來認識外在世界的方法,故包裝也在如此環境條件下迅速拓展,以各式各樣琳瑯滿目的面貌問世。 這導致人類逐漸開始對包裝的使用與認知有所曲解,而在科技新知的進步下構築出充滿矛盾情結的綠設計觀點;工廠機械大量生產帶來許多商業利基,卻也同時造成嚴重資源浪費與垃圾污染問題等結果。這些年來,響應環保的聲浪始終不斷,所以green design這名詞已可說是老生常談之詞,但似乎理念歸理念,似乎仍無法順利解決我們現處的窘境。或許問題癥結之處並非單僅是設計行為的片面思考,而是必須包含對其他影響層面的

思索。 植基於此,從對綠色設計議題的原始思考中,在設計與文化、環境保護、資源利用等重要生活哲學交織作用的網絡中,而有本研究最原初的動機產生。本研究主要從探討包裝的使用目的,解讀包裝在各時代背景下所代表的意義及其對人類生活所帶來的相關影響情景討論。包裝源起於人類為因應生活各種『包』與『裝』的需求所產生,且在歷經各種不同時空背景後,不斷轉變衍生成為現今大家所認定與熟習的現代包裝形態。 傳統包裝的生活智慧雖曾因時代變遷而被冷落,但並非就因此而只能成為末日黃花的命運。文化就是先人所留下智慧的精華結晶,其在現代還是有再發揮的機會,尤其在新議題(如環保議題等)躍上舞台之際,在以前或許從不曾被思

考與注目過的設計思考行為,或者反而在現代有發展的可能性。而這也正是本研究希望藉由從各類相關案例的整理分析中,進一步反思究竟此類哲學是否有其實踐可能性,為其主要的研究目的來源。 本研究期望透過從歷史文獻的回顧研究過程中,重新審視與釐清有關「包裝」之定義,並重新思考傳統包裝的定位與綠色設計哲學之間的相互價值所在。從人使用包裝的行為過程中,探討包裝使用的目的動機及其演進脈絡,並透過此研究使大眾與設計師對傳統包裝的意涵與意義有更進一步的瞭解。主要研究目標有下列三項:1.蒐集彙整傳統包裝發展過程中,與現代綠色設計概念符合的案例。2.解析上述案例的發展應用過程,並從中抽出先人對實踐綠色設計概念的作法

與哲學。3.嘗試將先人對實踐綠色設計概念的作法與哲學,具體實踐於設計產出過程。 至於本研究的主要成果則為:1.在重度需求使用下所形成自然環境劇烈變遷的後果,皆促使著開始思考回歸傳統少量化生活形式背後所生成的內在價值,以及物、人與社會之間的相互對應關係。2.傳統包裝所體現的使用哲學,乃透過業者、使用者兼設計者的消費群所共同構築起的消費形式,也正說明業者、設計師與消費者的再教育及自我提升有其必要性。3.使用習慣的養成隨社會風氣、使用者的思維與認知、價值觀與道德觀的變化影響後逐步形成。將自然環境視為生活中的一部分,才是綠色觀念能否深植人心的重要關鍵。4.在地方性的概念日見薄弱的今日,具地域文化風土

特徵的傳統包裝,反而較能夠為地方產業開拓出全新的道路。關鍵詞:傳統包裝、綠色設計、設計文化