苗栗學生跳樓的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦羅浥薇薇寫的 騎士 可以從中找到所需的評價。

中華大學 工業管理學系 劉光泰所指導 蔡玫湘的 國小高年級學童網路成癮預測模式之建立-以新竹市某國小為例 (2020),提出苗栗學生跳樓關鍵因素是什麼,來自於國小高年級學童、網路成癮、網路成癮預測模式、鑑別分析法。

而第二篇論文國立政治大學 社會工作研究所 楊佩榮所指導 吳依蒨的 你的生命停在這裡,我仍要往前走!青少年領域社會工作者面對個案死亡的心路歷程 (2019),提出因為有 青少年社工、個案死亡、死亡因應的重點而找出了 苗栗學生跳樓的解答。

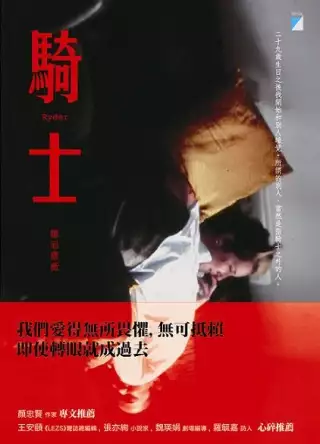

騎士

為了解決苗栗學生跳樓 的問題,作者羅浥薇薇 這樣論述:

二十九歲生日之後我開始和別人睡覺。 所謂的別人,當然是指騎士之外的人。 我們愛得無所畏懼,無可抵賴 即使轉眼就成過去 打破我/雖然我可能會打破你 你難道不知道你一直在等待/等待我來打破你 你難道不知道你一直在等待/等待我來 在倫敦,女孩看見野玫瑰,撿起三名美麗的邊緣人,騎士、FA和TI。騎士是女人。FA曾經是女人。TI則如一尊性別模糊的美麗雕像,只活在注視與被注視之間。 三人的臂彎圍成圓圈,成了女孩暫時停泊的港。在學術生活和大麻派對之間,性別烏托邦和現實世界的毀滅傷害之間,女孩感覺自己的靈魂無法遏止地往騎士那方傾斜。因為,她們同

時是彼此的傷口,也是紗布與敷料…… 《騎士》是羅浥薇薇的第一部作品,述說一個純真的性別童話,一場沒有嫉妒的三角戀情,一段漂流與追尋並存的旅程。小說充滿強烈的影像感,抒情可比歐洲新浪潮電影,荒涼則直逼文.溫德斯的公路場景,在異常純潔又極度感官的愛情中,透出隨時瀕臨幻滅的虛無。 本書特色 ★文化部第一屆「藝術新秀創作發表補助」得主。 ★彷彿公路電影再現眼前、承襲歐洲新浪潮氣息的美麗畸零人之旅。 名人推薦 顏忠賢(作家)◎專文推薦 王安頤(《LEZS》雜誌總編輯),張亦絢(小說家),魏瑛娟(劇場編導),羅毓嘉(詩人)◎心碎推薦 《騎士》這本小說仍然有種

《在路上》垮世代的流浪者之歌式的憂心忡忡詩意,《聽風的歌》小群孤魂們的憂鬱出世的幽微反叛,甚至是《生命中不可承受之輕》式對位於情人相互眷戀也相互狐疑的既依賴又切割……散發了更當代的《人間失格》形上學式自詡又自嘲的OS,或是女版也變性版《挪威的森林》式的更若隱若現淡淡哀愁的可能。──顏忠賢

國小高年級學童網路成癮預測模式之建立-以新竹市某國小為例

為了解決苗栗學生跳樓 的問題,作者蔡玫湘 這樣論述:

本研究旨在探討影響國小高年級學童網路成癮之重要因素、分析出具影響力的因素,並利用鑑別分析法,建構可預測國小學生網路成癮之模式。本研究以新竹市某國小高年級學童為對象,綜合國內外文獻歸納出影響網路成癮之重要因素,以此建立預測變項,分別為網路使用時間、學業成就、人際關係、生活適應與家庭社經地位,探討網路成癮與五個變項之間的相關性。透過鑑別分析法,以正典鑑別法選取具顯著解釋力之變數,再以默氏法建構預測機率函數,將學生資料建立樣本內預測,進而建構出可預測國小學生網路成癮之模式。茲將研究結果歸納如下1.研究發現運用正典鑑別法的邊際檢定顯示網路使用時間、學業成就、人際關係、生活適應與家庭社經地位等五項變項

對於預測國小高年級學童網路成癮的鑑別能力皆達顯著水準。2.網路使用時間、學業成就、人際關係、生活適應與家庭社經地位等五項變項為影響國小學生網路成癮之因素。3.分析預測變項在本研究鑑別函數的重要性中,顯示對國小高年級學童網路成癮最具影響力之預測變項為人際關係。4.鑑別分析模式經驗證後,顯示本研究建構之預測模型預測準確率達 100%。研究顯示網路使用時間、學業成就、人際關係、生活適應與家庭社經地位等五項變項可準確預測出受測學生網路成癮的傾向。5.依據研究結果可建構出高年級學生網路成癮預測模式。本研究依據研究分析結果,歸納出結論,並提出具體建議,以供教育單位及其他研究者之參考。期望本模式能提供國小教

師及行政人員提早篩選出未來可能是網路成癮高風險的學生,進而達到預防國小學生網路成癮之效果。

你的生命停在這裡,我仍要往前走!青少年領域社會工作者面對個案死亡的心路歷程

為了解決苗栗學生跳樓 的問題,作者吳依蒨 這樣論述:

在社會工作的實務中,討論死亡議題的工作場域多為醫療院所和老人機構,但死亡隨時都在發生,而死亡發生在青少年階段多為意外事件,所以青少年社工會因著個案死亡原因及所處的社會文化、家庭文化形塑出來的死亡概念,而產生巨大強烈的情緒,這些情緒或多或少影響著社工的日常工作和私人生活。故本研究欲了解青少年社工在遇到個案死亡時的態度和其因應方式,其中包含青少年社工面對個案死亡的歷程。本研究採用質性研究,透過半結構的深度訪談,共訪談4位曾任/現任青少年社工,了解其面對個案死亡的心路歷程及死亡態度,研究者依據研究發現歸納出下列摘要:一、 青少年社工的死亡態度特性有三:死亡態度是一個進行式的過程、死亡所造成的

影響和關係程度有關、死亡態度具個別化的特性。二、 青少年社工面對個案死亡時的情緒是複雜的,情緒並非線性單一的出現,有時候會有反覆和跳動的情緒,社工在反覆跳動的情緒及諸多生活事件之下,能夠接納自己的情緒、看見自己的狀態,才是梳理自己的開始。三、 透過面對、整理、釐清的過程,讓青少年社工放下心中對個案早逝的不捨、愧疚,和對個案的自責感,因此,面對、整理、釐清是社工重新開始生活或恢復生活狀態很重要的過程。四、 青少年社工在整理自己面對個案死亡之內在情緒的過程中,「覺察和表達」佔了很大部分的比例,透過說出來的方式可以幫助自己整理混亂的情緒,然後會進行自我內在的調適;「轉移注意力」、「

聽他人分享」也是幫助自己不沉溺在個案死亡的方式。