英國巡洋艦的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦芭芭拉.塔克曼寫的 八月砲火:資訊誤判如何釀成世界大戰【暢銷經典60週年紀念版】 和羅啟倫,臺靜農,陳夏生,黃智陽,陳宏勉,莊靈的 莊嚴120周年紀念套書(共3冊/附限量精美收藏書盒):《故宮半世紀》、《書道幽光》、《翰墨知交情》都 可以從中找到所需的評價。

另外網站更新5.3版說明 - World of Warships Blitz也說明:泛亞第IX階巡洋艦大連號蘇聯小型巡洋艦開發計畫的改造版,裝備高平兩用炮(MK-6)。它擁有更強的戰後世代防空與反潛武裝。 英國第IX階戰艦馬爾堡號 ...

這兩本書分別來自廣場出版 和羲之堂所出版 。

國立中興大學 歷史學系所 吳政憲所指導 郭冠佑的 記憶與真實:抗戰到內戰時期處於夾縫中的基層偽軍口述歷史之研究(1931-1950) (2017),提出英國巡洋艦關鍵因素是什麼,來自於偽軍、汪精衛、地方主義。

而第二篇論文淡江大學 國際事務與戰略研究所碩士在職專班 黃介正所指導 陳孟文的 對中共海軍歷次執行東非護航任務之研究 (2016),提出因為有 東非護航、軍事外交、中共海軍、遠洋活動、反海盜的重點而找出了 英國巡洋艦的解答。

最後網站《巅峰战舰》全新版本上线开启新的生涯章节! - 星光下载則補充:... 开放了全新的生涯章节,还新增了曾在英国历史上超强的计划战舰N3级战列舰、美国二战主力潜艇之一“鲑鱼”号及美国最后一级火炮巡洋舰“伍斯特”号。

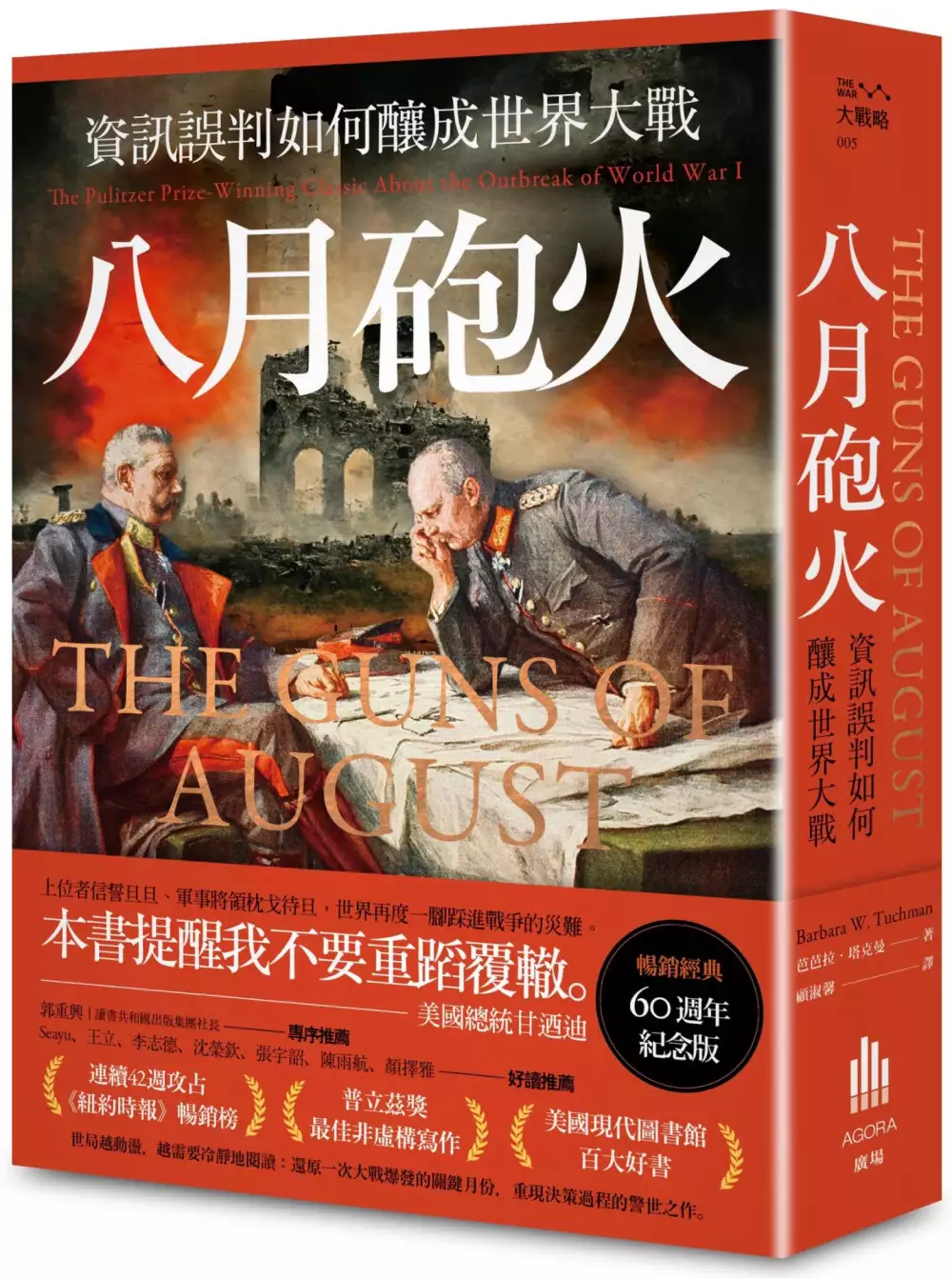

八月砲火:資訊誤判如何釀成世界大戰【暢銷經典60週年紀念版】

為了解決英國巡洋艦 的問題,作者芭芭拉.塔克曼 這樣論述:

上位者信誓旦旦、軍事將領枕戈待旦,世界再度一腳踩進災難。 穩操勝券的入侵計畫,為何淪為生靈塗炭的多年血戰? 沒有不可避免的戰爭,只有不斷犯錯的人類! 本書提醒我不要重蹈覆轍。────美國總統甘迺迪 世局越動盪,越需要冷靜地閱讀: 還原一次大戰爆發的關鍵月份,重現決策過程的警世之作。 ★連續42週攻占《紐約時報》暢銷榜 ★普立茲獎最佳非虛構寫作 ★美國現代圖書館百大好書 「葉子還未從樹上落下前,你們就會回家了。」──德國皇帝威廉二世 「全歐洲的燈火正在熄滅,我們有生之年都不會見到它們再亮起。」──英國外相格雷爵士 君王、將領、外交官機關算盡,卻陷入一場誰也

不願發生的戰爭! 俄國人、德國人、法國人、英國人,誰才是導致災難的「總加速師」? 一次世界大戰的爆發是人類歷史上的重大災難,導致全球超過三千萬軍民傷亡、多個歷史悠久的大帝國滅亡,甚至還埋下了另一場大戰的種子。這場悲劇為什麼會發生?為何會發生在以高度文明發展自豪的歐洲?這正是美國歷史學家芭芭拉‧塔克曼希望解答的課題。 塔克曼以自己最擅長的故事筆法,還原一次大戰爆發的頭一個月。她細緻捕捉當時歐洲列強的外交風雲如何導致衝突局勢升溫,生動描繪了各國領導人、外交官與軍事將領的性格與野望,包括夢想著改變現狀的德皇威廉、悲劇源頭的奧匈皇儲斐迪南大公、貌似耶誕老人的法軍總司令霞飛等。塔克曼追溯

了導致戰爭爆發的每一步,揭露有著完美計畫的各國政軍高層,怎麼會深陷無人樂見的戰爭泥淖而無法抽身,最終釀成綿延多年的血腥戰火。在她筆下,一戰首月的複雜歐洲政局變成了一齣劇力萬鈞的戲碼,演員們機關算盡,卻無人料想到自己是在把世界推向戰爭的深淵。 《八月砲火》成書於一九六二年,出版後立即造成轟動,除了一舉摘下當年的普立茲獎最佳非虛構寫作獎,更備受時任美國總統甘迺迪的推崇。那年正好爆發古巴飛彈危機,美蘇核戰一觸即發,山雨欲來的氛圍宛如本書所描繪的一戰前夕。甘迺迪總統要閣員與將領都熟讀此書,稱讚此書幫助他化解了古巴飛彈危機,在最後一刻避免了災難重演。 今年是本書出版的六十週年,世界再度走到了

全面衝突的邊緣。越來越多人開始擔心遠方的俄烏戰火會不會持續升級,擔心原本幾乎不可能發生的核戰危機,或是擔心下一場大戰會不會即將來臨。世局越緊張,越需要冷靜以對的力量。我們有必要重回上個世紀的過往,學習世界大戰爆發的歷史教訓。兩度普立茲獎得主芭芭拉.塔克曼的這本《八月砲火》,不僅是認識一次大戰的絕佳起點,更是動盪年代下值得讀者細細品嘗的經典。 本書特色 ★暢銷經典.全新中譯 ★當今國際關係的最好歷史教材:俄烏戰爭後,地緣衝突與強權對抗的可能性越來越高。全世界都在問,一場看似機關算盡的「閃電戰」,為何變成另一場僵持多年的血腥泥淖?俄羅斯是否已陷入芭芭拉.塔克曼《八月砲火》描繪的決策陷

阱?中國會不會是下一個重蹈資訊誤判覆轍的國家?我們能否避免上個世紀的戰爭慘劇在今日重演? ★與《西線無戰事》齊名的不朽一戰經典、認識第一次世界大戰的最佳起點。 得獎紀錄 ★美國現代圖書館百大非虛構作品 ★普立茲獎最佳非虛構類作品 推薦人 ★美國總統甘迺迪、哈佛大學著名漢學家費正清、戰地記者威廉‧夏伊勒、普立茲獎得主羅伯‧馬西|齊聲推薦 【推薦序】郭重興|讀書共和國出版集團社長 好讀推薦 Seayu | 即食歷史版主、歷史普及作家 王 立|「王立第二戰研所」版主 李志德|新聞工作者 沈榮欽|加拿大約克大學副教授 張宇韶|台灣韜略策進學會副理

事長 陳雨航|作家 顏擇雅|作家 在地好評 ★王立,「王立第二戰研所」版主: 「芭芭拉.塔克曼所作的《八月砲火》,可說是上個世紀最佳的戰史文學之一,由廣場出版的重譯版,在此跟各位推薦。戰爭是人類活動中最龐大也是最血腥的,我們卻對戰爭的發生所知不多,一般人想像中是由國家菁英所謀測、完美無缺的計畫所進行。但有幾人知道,菁英在戰爭前的表現與市井小民無異,計畫越是完美就越難執行,災難就是由這些普通人,在自信與不知所措下推動。本書推薦給所有人,來了解平凡的人如何製造危機,又在平凡中解決。」 ★李志德,新聞工作者: 「從德軍屍體在比利時堡壘堆積成的高牆,到德皇批註電報的短語。

芭芭拉.塔克曼的筆下,檔案重新充實為故事。讀者得以重新注視歷史裡的『人』,不管我們喜不喜歡他們的長相。」 ★張宇韶,台灣韜略策進學會副理事長: 「面對當下美中關係與台海的詭譎情勢,描述古巴飛彈危機的經典電影《驚爆十三天》有一幕讓人印象深刻。片中,甘迺迪提及史學家芭芭拉・塔克曼(Barbara W. Tuchman)的經典著作《八月炮火》。他認為一次世界大戰之所以造成數百萬士兵死亡,源自於雙方固執的決策經驗。 芭芭拉・塔克曼在書中分析,十九世紀後期各國基於現實主義邏輯下施以一系列權力平衡、祕密外交與軍備競賽所累積的「安全困境」,使得大戰爆發前夕列強之間擁有高度的不信任感,導致接連的

決策錯誤造成連鎖性的骨牌效應與「騎虎難下」的災難。對照中國近期多次的軍機與軍艦繞台,引發台海的危機局勢,為免北京誤判情勢,把『戰爭邊緣策略』弄假成真,華府必須傳達清晰的訊號構成實質的嚇阻作用。」 外媒好評 「證明歷史專業著作也能比肩文學。」──《紐約時報》 「示範如何將歷史寫得栩栩如生。」──瑪格蕾特‧麥克米蘭,《歷史的運用與濫用》作者 「精采程度正如溫斯頓.邱吉爾的名言所說:『戲劇也無法比擬。』」──《新聞周刊》 「敘事宏偉,條理講究,措辭優雅,節奏精妙。比小說更精彩!」──《芝加哥論壇報》 「敘事躍然於紙上,人物刻劃優秀。」──《華爾街日報》 「史家技

藝的傑作。」──《衛報》 「光彩奪目。」──馬克斯‧黑斯廷斯,《越南啟示錄》作者

英國巡洋艦進入發燒排行的影片

利用雷達大於隱蔽的優勢 跟驅逐互亮 趁40秒的雷達時間給予重傷

平常則是利用地形優勢 跨山洗 或是 驅逐死光了 充當驅逐 丟黑雷

實況頻道 :

https://gaming.youtube.com/c/open0706-open2014/live

FB粉絲團 :

https://www.facebook.com/Twitch.open2014/

YouTube :

https://www.youtube.com/user/open0706

記憶與真實:抗戰到內戰時期處於夾縫中的基層偽軍口述歷史之研究(1931-1950)

為了解決英國巡洋艦 的問題,作者郭冠佑 這樣論述:

建立偽滿洲國後,侵華日軍便開始建立偽軍。而在蘆溝橋事變爆發後,日軍侵佔大量中國疆土,也在淪陷區設置偽政權與保護偽政權、輔助日本侵略軍的偽軍武裝。初期偽軍多由戰俘組成,及偽政權日趨穩定之後也吸收大量淪陷區游擊隊與青壯入伍。對於偽軍,兩岸長期以來多採取否定態度。然而,作為抗戰時期興起的另一個龐大勢力,偽政權與偽軍仍舊有一定的貢獻與影響力。本文嘗試透過對在台淪陷區、交戰邊區老兵的口訪,並搭配兩岸投偽人士的回憶錄、國史館檔案與現在兩岸學人對淪陷區與偽軍的研究,從各省偽軍的形成及茁壯的背景、制服與武器、戰鬥力及在抗戰勝利前後如何自存於強權的夾縫,並敘述其在中國內戰中的征戰過程與對台灣社會發展的貢獻。除

此之外,本文也會涉及太平洋戰爭時日軍於南洋地區所設立的偽軍,並同樣略述其抗戰抗時的成立背景、南洋偽陸軍部隊著裝以及其在冷戰時期的作用。

莊嚴120周年紀念套書(共3冊/附限量精美收藏書盒):《故宮半世紀》、《書道幽光》、《翰墨知交情》

為了解決英國巡洋艦 的問題,作者羅啟倫,臺靜農,陳夏生,黃智陽,陳宏勉,莊靈 這樣論述:

莊嚴120週年紀念套書 一套三冊獨家珍藏(附限量精美收藏書盒) ◎《故宮半世紀》A Half Century at the National Palace Museum 「半世紀以來以典守故宮文物為職志,砥礪這位民國文化史代表的精粹人生。」 ◎《書道幽光》Chuang Yen's Calligraphy 「堅持不懈對書史脈絡的探索與開拓,成就莊氏書藝美學下精湛動人的碩果。」 ◎《翰墨知交情》Chuang Yen’s Friendships with Fellow Artists 「記載發生在這些前輩文人大家之間,那些令人感動和懷念的美麗文化風景。」

《故宮半世紀》 A Half Century at the National Palace Museum 在上個世紀那段流離動盪的大時代中,莊嚴先生(1899-1980) 自北大哲學系畢業後的一生,幾乎完全與故宮結緣。他親歷自故宮成立到遷臺以來的所有大事:像1924 年的清室善後委員會、1925 年故宮博物院的成立、1933 年文物南遷到上海、1935-36 年以秘書身份隨英國巡洋艦押運八十箱精華文物從上海到英倫,參加「倫敦中國藝術國際展覽會」(簡稱「倫敦藝展」),以及之後1937 年因抗戰爆發再受命負責護運第一批故宮文物精華西遷湖南長沙(1937)、貴州貴陽(1938)到安順華嚴洞(

1939);後因日軍攻陷獨山再遷四川巴縣飛仙岩(1944),莊嚴都擔任安順辦事處和巴縣辦事處主任。1945 年抗戰勝利後第一批文物遷到重慶,與另外兩批西遷四川樂山、峨嵋的文物會合;1947 年才全部復員東歸南京故宮分院庫房。1948 年又因國共內戰,莊嚴再度負責護運第一批故宮遷臺文物乘中鼎號登陸艦渡海來臺,經基隆、楊梅到臺中糖廠。1949 年政府成立「中央文物聯合管理處」,將故宮、中博籌備處及中圖等各機關遷臺文物共同列管,莊嚴為故博組主任;1950 年,各機構文物再從臺中糖廠遷到霧峰北溝庫房;1956 年並開始在北溝建陳列室,1957 年正式對外開放。1961-62 年故宮文物第一次赴美巡迴五

大城展覽,莊嚴從建議、籌展到展出,始終參與其事。1965 年8 月行政院成立「國立故宮博物院」,同年全部在北溝的故宮文物均遷到臺北士林外雙溪新館,並於國父誕辰正式擴大對外展出,一直到今天。莊嚴先生1969 年從副院長職務上榮退,畢生服務故宮長達45 年,半世紀以來都以典守故宮文物為職志,可以說他的一生就是一部故宮文物播遷史,同時他也是民國文化史的重要代表人物之一。 由於個人旨趣,長期浸淫於中國書法藝術的創作和書畫及文物的鑑賞,莊嚴不僅是近代的書法大家,也是著名的藝術教育學者。 本書除了呈現莊嚴先生與故宮的關係,也藉相關歷史照片,文獻、證件、信札和詩書繪畫作品,將他在戰前、戰時和

來臺後與故宮長官、同事和好友間的一段段特殊翰墨因緣際遇,還有他個人淡泊名利,只以藝術境界和生活趣味追求作為人生重要內容的觀念,以及落實於日常生活的作法,也選出若干代表性實例,展示於今日國人面前。 《書道幽光》Chuang Yen's Calligraphy 莊嚴先生為臺灣書壇的代表人物之一,以瘦金書體聞名藝林。他一生盡職於故宮博物院,飽覽歷代名家書畫,不僅得以親炙故宮國寶,博覽汎觀之餘,使他的書藝不但具有個人的特色與魅力,且還具有「書史」的脈絡概念,且不限於一家一派。莊嚴的一生至交好友臺靜農,對其書藝的溯源與風格的演變認識最為透澈,指出莊嚴學習初唐書法應該始於1920年代,學習宋徽宗

瘦金書法則始於1930 年代,學習元代趙體書法應該始於1940 年代,而學習北朝古碑書體則始於1960 年代;此為迄今專論莊嚴書學發展最重要的文獻資料。 本書展現出莊嚴一生的書藝精萃;除了著名的瘦金書體之外,也涵蓋莊嚴最為擅長的褚體、趙體,以及晚年浸淫北齊石刻如〈唐邕寫經碑〉、〈好大王碑〉等諸多面貌。此外,他還有從「趣味入手」極具文人墨戲才情的醉餘即興之作,以及在書寫工具上的另類發現與實踐,在在都足以反映莊嚴在書藝上的成就,並創造出獨特的書法美學。莊嚴的人生意義之一,即是為書法藝術的證道而存在。 《翰墨知交情》 Chuang Yen’s Friendships with Fello

w Artists 本書展現出莊嚴和藝文同道、北大師友、故宮同仁及畫會文友,如馬衡、胡適、董作賓、臺靜農、張大千、溥心畬、黃君璧、孔德成、羅家倫、葉公超、劉延濤、郎靜山、王壯為、林語堂、呂佛庭、江兆申、傅申等諸位先生,彼此之間平日往來的翰墨書藝、繪畫、詩作贈答與書信、物件和紀錄影像。他們都是上個世紀國內最著名的學者和藝術家,其中有多位知交故舊和莊嚴還有北大師長或同學關係。這些學術文化界的巨擘,或因是大學同學或老師;或因參與點查及籌畫故宮文物的庋藏、出版和赴歐、美展出;或因個人對中國傳統藝術——特別是書法和繪畫的共同興趣與愛好;因此都和莊嚴很自然地結為相與數十年的文墨知交。來臺以後,在公務之

餘,莊嚴依然保持詩酒風流的傳統文士風範,結識許多文人雅士;晚年隨著藝壇地位的提升,以及任教於多所大學和文大藝術研究所,培育藝術人才無數,成為後進晚輩共同追慕的老夫子。莊嚴在日常生活上講求趣味、風雅、曠達與恬靜的個性,使他成為一個能夠寓古於今,又能寓物於情的生活藝術家。

對中共海軍歷次執行東非護航任務之研究

為了解決英國巡洋艦 的問題,作者陳孟文 這樣論述:

2008年12月26日中共海軍南海艦隊派遣特遣首批東非護航編隊,至東非索馬利亞海域亞丁灣進行打擊海盜活動,係中共海軍首次派遣艦船編隊赴外執行非軍事安全行動,也開啟中共海軍長時間滯留印度洋執行反海盜護航任務,迄今已派遣25批次編隊前往執行任務,且中共從改革開放迄今已成為世界第二大經濟體,國際貿易80%靠海運執行,因此可以看出海洋安全攸關其國家經濟命脈的生存發展,作為世界三大洋之ㄧ的印度洋,海上航道安全與否,直接影響到中共海上貿易、能源和戰略等通道安全,從中共海軍派遣艦艇編隊參與打擊亞丁灣海盜行動、積極投入護航任務運作到護航行動所衍伸之效益,可看出中共在面對國際事務態度上已有大幅轉變。 本

文研究著重於索馬利亞海域海盜形成原因、中共派遣海軍護航編隊進入亞丁灣海域執行護航任務,其任務背後所代表之戰略意涵進行研究,以及後續活動影響;就時間範圍而言,研究範圍是從2008年到2017年3月為止,針對期間內中共海軍歷次護航任務活動,探討其源起、執行過程、任務、意涵,並研析中共海軍持續執行該項任務之重要性及發展趨勢,結合中共「一帶一路」政策中,對其「海上絲綢之路」規劃產生重要影響性,透過對中共海軍歷次亞丁灣護航活動執行要況進行分析,不僅僅是可以觀察中共海軍發展轉變,更有利探究中共未來海上軍事力量運用參考。

想知道英國巡洋艦更多一定要看下面主題

英國巡洋艦的網路口碑排行榜

-

#1.戰艦: - 第 101 頁 - Google 圖書結果

艦,裝備六門一百五十二公厘(六英寸)火砲,即使這樣,英國巡洋艦總噸位仍保持在《倫敦條約》限定的範圍之內。後來,隨著緊急重整軍備計畫的出臺,英國又建造八艘排水量九千 ... 於 books.google.com.tw -

#2.越南加快推进“多重结盟”战略应对南海局势 - 国际经济

... 号核动力航母和两艘护航巡洋舰组成的美海军舰艇编队,刚刚离开越南中部的 ... 英国智库“皇家国际事务研究所”副研究员比尔·海顿指出,鉴于美越两国 ... 於 intl.ce.cn -

#3.更新5.3版說明 - World of Warships Blitz

泛亞第IX階巡洋艦大連號蘇聯小型巡洋艦開發計畫的改造版,裝備高平兩用炮(MK-6)。它擁有更強的戰後世代防空與反潛武裝。 英國第IX階戰艦馬爾堡號 ... 於 wowsblitz.zendesk.com -

#4.《巅峰战舰》全新版本上线开启新的生涯章节! - 星光下载

... 开放了全新的生涯章节,还新增了曾在英国历史上超强的计划战舰N3级战列舰、美国二战主力潜艇之一“鲑鱼”号及美国最后一级火炮巡洋舰“伍斯特”号。 於 www.xgbbs.net -

#5.英國巡洋艦- 戰艦世界World of Warships - 哈啦區

瀏覽體驗Level up! 立即前往. 英國巡洋艦. 【閒聊】英巡T1~T6不負責任體感心得. 於 forum.gamer.com.tw -

#6.(鷹翔) 1/700 二戰英國皇家海軍曙光女神號輕巡洋艦1941 ...

(鷹翔) 1/700 二戰英國皇家海軍曙光女神號輕巡洋艦1941(包含全艦蝕刻片,金屬砲管,精密零件,全球限量800套) 貨號:FH1157. NT$1,505. 數量. 加入購物車. 商品預購中. 於 www.afv.com.tw -

#7.英国海军最后的重巡洋舰“约克”级重巡洋舰 - 战舰世界- 17173

英国 是传统海上力量强国,巡洋舰队实力也傲视全球。五国海军条约签订后,英国迅即开始建造条约型重巡洋舰,从最初的肯特级,到后来的伦敦级、诺福克级 ... 於 wows.17173.com -

#8.谁主沉浮:经典海战与海上争霸 - Google 圖書結果

途中,他得到一支英国巡洋舰队已在南美西海岸活动的消息,决定加快速度南下。10月底,斯佩到达智利沿海,命令装甲巡洋舰“莱比锡”号发出无线电,以使英国军队误认为这一带 ... 於 books.google.com.tw -

#9.它是世界首艘毁于制导武器的战舰,为海战的新时代做了最好注脚

一战时代的意大利战列舰非常普通,它们都是性能很一般的无畏舰,只装备了305毫米主炮,而其装甲防护水平仅和英国皇家海军的声望级战列巡洋舰相当,以 ... 於 www.sohu.com -

#10.英国皇家海军“贝尔法斯特”轻型巡洋舰1959年06702 - 小号手

贝尔法斯特”号巡洋舰属英国皇家海军的“爱丁堡”级轻巡洋舰,曾在二战中服役,现在停泊在伦敦的泰晤士河上塔桥附近作为博物馆供人参观,属帝国战争博物馆管辖。 &n... 於 www.trumpeter-china.com -

#11.英國輕巡洋艦 - 淘寶

去哪兒購買英國輕巡洋艦?當然來淘寶海外,淘寶當前有163件英國輕巡洋艦相關的商品在售。 於 world.taobao.com -

#12.不列颠的幕后英雄:浅谈英国重巡洋舰的武备与作战

考虑到这一要求,这些英国重型巡洋舰完成了所有被赋予的任务。在第二次世界大战期间,她们绝大部分时间里都在搜寻敌方袭击舰,保护船队免受敌方水面 ... 於 h5.ifeng.com -

#13.德洛- 《戰艦世界》英國巡洋艦科技樹搶先看(HMS:英國皇家 ...

《戰艦世界》英國巡洋艦科技樹搶先看(HMS:英國皇家海軍) T1 Black Swan - 黑天鵝T2 Weymouth - 韋茅斯T3 Caledon - 卡利登T4 Danae - 達那厄T5 Emerald - 翡翠級T6 ... 於 www.facebook.com -

#14.战舰世界英国巡洋舰官方讲解英系巡洋舰强弱分析及使用心得

战舰世界英国巡洋舰官方讲解,英系巡洋舰强弱分析及使用心得,本期小编给大家带来的是英巡的简单分析讲解,一起来看看吧! 於 ol.gamersky.com -

#15.World of Warships - 0.9.0 版更新:英國巡洋艦- Steam 新聞

搶先體驗英國重型巡洋艦、第8 季公會戰鬥、技術更新,還有更多! 於 store.steampowered.com -

#16.MacBook Air M1 售價899 歐元- 0x資訊

英國 獨立影院區塊鏈帝國進入管理階段– 好萊塢報道. 你可能還喜歡. 貝德福德郡發現有8000 年歷史的動物骨頭坑科技新聞 · 面向美國的新款豐田陸地巡洋艦 ... 於 0xzx.com -

#17.二戰:日本人看到了機會,急不可耐地向希特勒政府靠攏?

在表面宣布中立的這兩年多里,羅斯福都在竭盡所能地確保英國的生存。 ... 那艘美國巡洋艦救起了德國船員,把他們帶到了美國就地釋放。 於 inf.news -

#18.イギリス - World of Warships Wiki* - WIKIWIKI.jp

駆逐艦ブランチ; 軽巡洋艦ブランチ; 重巡洋艦ブランチ; 戦艦ブランチ ... また消耗品が他国艦と比べて 英国面全開 ユニークだったり使いづらかったりするのも特徴 ... 於 wikiwiki.jp -

#19.爱丁堡号轻巡洋舰 - 搜狗百科

爱丁堡号轻巡洋舰(英语:HMSEdinburgh)是英国皇家海军的一艘城级轻巡洋舰(Town-class),也是被称为爱丁堡亚级(Edinburghsub-class)的最后两艘城级轻巡洋舰中的第 ... 於 baike.sogou.com -

#20.E级轻巡洋舰翡翠号_级巡洋舰_皇家海军_英国 - 搜狐

同期的德国巡洋舰在核心区上还有一层防护甲板,而英国巡洋舰却只有一层上防护甲板,甚至没能完全覆盖锅炉舱;英舰即使击中了德舰,6寸炮弹的破片也会被 ... 於 www.sohu.com -

#21.英國戰列巡洋艦全史 - 博客來

從第一艘“無敵”號戰列巡洋艦到最後的“胡德”號,本書聚焦英國戰列巡洋艦的興衰,詳細介紹了曾經裝備過或出口過的各型戰列巡洋艦的艦型情況和服役情況,以及福克蘭之戰、赫爾 ... 於 www.books.com.tw -

#22.一番のアオシマ 700 ウォーターライン 重巡洋艦ドーセット ...

アオシマ 700 ウォーターライン No.808 英国海軍 重巡洋艦ドーセットシャー プラモデル. 新規部品追加 大幅にディテールアップ 【商品仕様】1/700スケール 未塗装 組立 ... 於 www.yungas.com.bo -

#23.英国大型化巡洋舰设计介绍 - WIKI

对此,英国海军部开始着手构思几种不同的20000吨级大型巡洋舰,采用的口径包括8英寸(203mm)、9.2英寸(234mm)、10英寸(254mm)、12英寸(305mm)。 另外需要说明的是, ... 於 wiki.biligame.com -

#24.英国战列巡洋舰全史: 9787547233030: 江泓: 圖書 - Amazon.com

书名:英国战列巡洋舰全史简介:指文图书出品:机动与火力的理想结合,两次世界大战中不列颠的海上枪骑兵作者:江泓出版社:吉林文史出版社出版时间:2019年09月装订方式: ... 於 www.amazon.com -

#25.郡级“伦敦”号重型巡洋舰:备受期待的口径 - War Thunder

“伦敦”号作为英国郡级第二批的一艘重型巡洋舰,是第二次世界大战前夕受限于《华盛顿海军条约》而设计并建造的产物。在即将到来的1.97版本更新“维京之怒”中,舰长们终于 ... 於 warthunder.com -

#26.【7.7紀元頭條】習到蘇州安保升級收走居民煤氣罐

... 的俄羅斯聯邦安全局辦公室,其安保人員則乘坐一輛陸地巡洋艦陪同。 ... 目前沈棟流亡英國牛津,他所寫的回憶錄《紅色賭盤》(Red Roulette))英文 ... 於 hk.epochtimes.com -

#27.基洛夫级有多大?和055放一起比才明白,确实堪称全球最大 ...

在这之中,美国海军装备的是大约20余艘性能先进的万吨级巡洋舰提康德罗加级 ... 比俄海军的库兹涅佐夫级航母和英国海军的伊丽莎白女王级航母都要大! 於 m.163.com -

#28.Matchbox系列“虎”号巡洋舰—英国巡洋舰的绝唱 - 知乎专栏

Matchbox的1/700水线船主要题材是二战舰艇,PK-164 “虎”号巡洋舰是战舰系列中唯一的现代战舰。 “虎”级巡洋舰的首舰“虎”号,于1941年开始铺设龙骨,因为 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#29.英國重型巡洋艦:艦艇歷史 - World of Warships

快來瀏覽這篇文章,了解這條新分支中每艘巡洋艦的原型艦艇之歷史。 現在就讓我們來仔細了解這些新進艦艇! Hawkins ○ Devonshire ○ Surrey ○ Albemarle ... 於 worldofwarships.asia -

#30.維多利亞時代的黑白相間的水手雕刻站在英國巡洋艦hms 仙女座 ...

立即下載此維多利亞時代的黑白相間的水手雕刻站在英國巡洋艦Hms 仙女座在Guns19th 世紀英國海軍的甲板上英語圖1892年向量插圖。 於 www.istockphoto.com -

#31.英國國防部:沉沒的俄羅斯巡洋艦「莫斯科」號曾進行大規模改裝

英國 國防部周五說,「莫斯科」號曾作為黑海艦隊的指揮艦和防空節點。「莫斯科」號是俄羅斯黑海艦隊的旗艦,也是俄羅斯海軍僅有的三艘斯拉夫級巡洋艦之一。 於 cn.wsj.com -

#32.英國於對抗上勢必建造大巡洋艦 - 國家文化記憶庫

標題:英國於對抗上勢必建造大巡洋艦日期:1933年09月21日版次:01. 於 memory.culture.tw -

#33.輕巡洋艦 - Wikiwand

第一次世界大戰時期,英國的輕巡洋艦排水量一般在3,500至5,000噸左右,通常裝備2門6英吋(152毫米)主炮,或8門4英寸(100毫米)炮。 在一戰期間,各國也複製英國概念建造 ... 於 www.wikiwand.com -

#34.车辆- 旧金山无人驾驶出租车支架- 汽車- 六度世界

安大略省基奇纳的一名男子撞上了一辆警察巡洋舰,并在警方对正在进行的 ... 以采购电池系统,因为这家英国豪华汽车制造商正在开发其下一代电动汽车。 於 6do.world -

#35.穿越時光:泛亞巡洋艦 - World of Warships

泛亞巡洋艦的作戰服役. HMS Aurora(12)為英國Arethusa 級輕型巡洋艦,於1948 年移交中華 ... 於 worldofwarships.com -

#36.雷霆海战爱丁堡英国巡洋舰 - 97973手游网

... 中有很多历史著名的战舰都加入其中,而作为英系唯一的一条路线,巡洋舰仍然是有一些玩家喜欢的。其中爱丁堡这艘八级巡洋舰,就是目前顶级的英国战舰。 於 wap.97973.com -

#37.战舰世界178 178

[讨论] [讨论]朴实无华——英国超级战列舰毁灭简评 + • ... [外服相关] 12.6公开测试——测试舰船平衡性改动(西班牙巡洋舰、波扎尔斯基、旅顺、北上、U-4501) [ 1 2 3 ] ... 於 nga.178.com -

#38.海外港人遭通緝英國外相:絕不容忍中國大陸恫嚇

香港警方以涉嫌違反「港區國安法」為由,宣布通緝羅冠聰等8名流亡海外香港民主運動人士。英國外相柯維立聲明,絕不容忍中國大陸企圖在英國海內外恫嚇 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#39.战舰世界——英国巡洋舰线体验(1-4 级) | 梨数码

随着前一阵子国服0.5.13 版本的更新,英国巡洋舰线也正式登场了,作为第一条全线轻巡的线路,上手玩了几把到4 级,初步感觉英巡还有挺有意思的,前提 ... 於 lishuma.com -

#40.英國83型驅逐艦艦軟硬件超越055巡洋艦? - YouTube

055 #TYPE83 #hms #驅逐艦#type45 #seaceptor #vls #MK41. 於 www.youtube.com -

#41.小約翰英国巡洋舰 - اعرف

马里乌波尔发生一系列爆炸俄军内讧升级重提北溪威胁退出战略武器条约20230222 1. play تشغيل · download تحميل. 最能讓帶英破防的人是誰小約翰可汗. 於 a3.a3erf.com -

#42.英国巡洋舰列表 - BiliBili

参考维基百科英国巡洋舰词条和装甲巡洋舰词条由于皇家海军进行过不同舰种的整合分类,可能缺少一些防护巡洋舰或装甲巡洋舰,欢迎私信给我或评论区指出 ... 於 www.bilibili.com -

#43.World of Warships :: 英国巡洋舰:获得巡洋舰伦敦号

英国 重型巡洋舰已从抢先体验阶段进入正式发布;新巡洋舰伦敦号;以及独特的历史指挥官,Andrew Cunningham! 於 steamcommunity.com -

#44.海战主力——巡洋舰与驱逐舰 - Google 圖書結果

早期英国的巡洋舰队伍是比较庞大的,由于二战后很多舰只的解体,英国巡洋舰锐减,但是,那些曾经叱咤风云的舰船始终是军迷美好的回忆。近年来,英国轻型巡洋舰的建造又为 ... 於 books.google.com.tw -

#45.大國軍艦第八百零九章戈爾什科夫號護衛艦,華東之雄 - 黃金屋中文

我們北方設計局才是軍艦的設計單位,我們完全可以改進巡洋艦的設計,你們干 ... 給狗大戶建造的航母,就計劃采用全電推進的方案,英國人設計的航母、 ... 於 tw.hjwzw.com -

#46.一战德军1艘潜艇只用6枚鱼雷就击沉3艘英国巡洋舰 - 新浪军事

图片:水面航行的U-9号潜艇,看上去很古老的样子。 而同时,英国第7巡洋舰分队的战舰也在附近海域巡逻,“阿布基尔”号(HMS Aboukir)、“克 ... 於 mil.sina.cn -

#47.1866~1886年的英国“一等巡洋舰” - 铁甲风帆- 战列舰- 手机版

在1887年,英国皇家海军对其舰艇进行了重新分类。新的标准下,“一等巡洋舰”既包括了奥兰多级这种拥有高速、大续航力、重火力的高干舷战舰,也包括勇士级这种除了具备高 ... 於 www.warships.com.cn -

#48.《戰艦世界》推出全新《西遊記》主題泛亞戰艦與玩家歡慶農曆 ...

另一方面,全新推出的「英國巡洋艦」特別活動中,玩家能使用遊戲中的英國代幣來解鎖4 艘V 至VIII 階英國重型巡洋艦,包括Hawkins (V階)、 Devonshire ... 於 today.line.me -

#49.英国装甲巡洋舰-西瓜视频搜索

西瓜视频搜索为您提供又新又全的英国装甲巡洋舰相关视频内容,支持在线观看。更有海量高清视频、相关直播、用户,满足您的在线观看需求,看英国装甲巡洋舰就上西瓜 ... 於 so.ixigua.com -

#50.倫敦|貝爾法斯特號HMS belfast,泰晤士河軍艦/巡洋艦

倫敦貝爾法斯特號,泰晤士河上的巨大戰艦、巡洋艦。第一次到英國散步泰晤士河邊時,看見倫敦塔橋旁有一艘大軍艦,當時對它的存在感到許多疑惑, ... 於 www.daisyyohoho.com -

#51.春日級裝甲巡洋艦- 英國- Total War: Shogun 2

英國巡洋艦. 春日級裝甲巡洋艦. 春日級巡洋艦擁有廣大的射程及優異的精准度,適合在開放海域及海灣作戰. 春日級巡洋艦是用燃煤蒸汽引擎及巨大的獎輪推進,對於任何的 ... 於 www.honga.net -

#52.美日輕巡把英國人嚇尿了,逼出了七八級神奇巡洋!_戰艦世界

南安普敦級輕巡洋艦是英國輕巡洋艦中首次安裝了4座三聯裝152毫米主炮塔。這樣,南安普敦級輕巡洋艦就裝配了16門152毫米艦炮。在這之前火力最強的英國輕 ... 於 www.gushiciku.cn -

#53.小號手1/350 英國戰列巡洋艦反擊號1941年05312 - 奇摩拍賣

小號手1/350 英國戰列巡洋艦反擊號1941年05312 · 運費. 全家取貨付款. 單件運費$60、消費滿$5000免運費. 合併運送. 單件運費$60. 滿2件,運費$60. 消費滿$5000免運費. 7- ... 於 tw.bid.yahoo.com -

#54.【碧藍歷史】二戰海軍史上最著名的十大重巡洋艦 - 方格子

諾福克級重型巡洋艦是英國皇家海軍於1926年計劃投建的重巡,在歐戰爆發後同級兩艘戰艦活躍於大西洋,二號艦多塞特郡號曾使用魚雷將失去抵抗的俾斯麥號 ... 於 vocus.cc -

#55.浮世绘中的西洋景 左图右史 - Redian新闻

那年夏天英国东印度公司的约翰·萨里斯(John Saris, 1579-1643) ... 首次出现在浦贺冲附近海面,两艘蒸汽驱动的巡洋舰冒着浓浓黑烟,尖锐的汽笛声响 ... 於 redian.news -

#56.Tiger class

在1954年11月5日,英國內閣在爭論之中批准了虎級巡洋艦的最終設計,包括配備自動的Mk 26六吋砲塔;同時,也批准二次大戰期間開工建造的競技神號(HMS Hermes R12)航空母艦 ... 於 www.mdc.idv.tw -

#57.中國24枚飛彈可擊沉美軍航艦? 台智庫兵推:太樂觀 - 經濟日報

結果顯示,解放軍只需發射24枚極音速飛彈就能擊沉美國海軍最先進的福特號核動力航艦(USS GeraldR. Ford)、打擊群所屬的聖牙辛托號飛彈巡洋艦(USS San ... 於 money.udn.com -

#58.HM - 1/72 A34彗星英國巡洋艦坦克HG5206 | 露天市集

HM - 1/72 A34彗星英國巡洋艦坦克HG5206 · 優惠活動看全部 · 運送NT$ 60 - NT$ 80合併運費規則 · 付款 · 商品評價5.0/5查看1則評價 · 賣家資訊. 於 www.ruten.com.tw -

#59.[心得] 二戰時代英國巡洋艦簡介- 看板Warfare - 批踢踢實業坊

最近在MDC寫了一些英國巡洋艦的簡單介紹, 整理一下: 英國與美日兩國不一樣的地方, 在於美日兩國把巡洋艦當作決戰的主力, 偏重於重巡洋艦的建造, ... 於 www.ptt.cc -

#60.英國巡洋艦HMS Belfast 登場,VR 影片體驗全新虛擬戰場實境

《戰艦世界》HMS Belfast VR 影片全新虛擬實境體驗,全新VR 體驗探索英國巡洋艦《戰艦世界》同步釋出加值戰艦. wargaming-warship. 於 www.u-acg.com -

#61.瓦格納首領返俄傳取回8.6億現金 - 大公文匯網

... 報道,7月4日,有目擊者稱普里戈任乘坐一輛寶馬7系抵達位於聖彼得堡的俄羅斯聯邦安全局辦公室,其安保人員則乘坐一輛陸地巡洋艦陪同。 於 www.tkww.hk -

#62.美國參戰. 上 - Google 圖書結果

西元1914年9月23日清晨時分,德國海軍U9號潛艇在例行巡游時,發現3艘排水量均為萬噸級的英國皇家海軍巡洋艦,U9艇偷襲擊中其中的一艘,但另兩艘英國巡洋艦以為它撞上了水雷 ... 於 books.google.com.tw -

#63.日證實共艦穿越大隅海峽 - 青年日報

另外,6月30日俄海軍2艘巡洋艦則航經北海道以西海域,通過日俄之間的宗谷海峽;日本也派艦跟監應對。 俄國 美國海軍 國防部 海軍 兩棲突擊艦. 於 www.ydn.com.tw -

#64.(未使用・未開封品)1 350 独海軍重巡 アドミラル・ヒッパー用 ...

単品購入可 1/700 英国O級駆逐艦(2艦入り). Amazon トランペッター 1/350 ドイツ海軍重巡洋艦 アドミラル・ヒッパー 05317 プラモデル プラモデル 通販. 於 purworejonews.com -

#65.浅谈贝尔法斯特号轻巡洋舰,英国皇家海军最幸运的一艘战舰

最初建造时,贝尔法斯特号对标的是美国的布鲁克林级和日本的最上级(后来成为了重巡),这两级轻巡洋舰都装备了150毫米主炮,所以英国人也不甘示弱。 於 www.163.com -

#66.貝爺來襲:戰艦世界7級英國巡洋艦貝爾法斯特號數據 - 每日頭條

作者:VIRIDIA貝爾法斯特VII(7級英國巡洋艦) 船體血量:35700 HP裝甲:13 114 mm航速:32.5 節轉舵時間:9.6 秒轉向半徑:680 m水面隱蔽:11.3 km ... 於 kknews.cc -

#67.英國| 戰艦世界Wiki | Fandom

英國 皇家海軍(英語:Royal Navy,縮寫為RN),亦稱英國皇家海軍或英國海軍,是英國的首要海上作戰部隊。9世紀 ... 戰列艦, 巡洋艦(轻), 巡洋舰(重), 驱逐舰, 航母. 於 wows.fandom.com -

#68.皇家海軍戰鬥巡洋艦列表- 維基百科

皇家海軍戰鬥巡洋艦列表收錄在英國皇家海軍內曾建造並服役或規劃建造的所有戰鬥巡洋艦。皇家海軍曾建造完成17艘戰鬥巡洋艦,其中的15艘最終在皇家海軍麾下艦隊服役, ... 於 zh.wikipedia.org -

#69.全新英國主力艦概覽 - World of Warships

第一批英國戰鬥巡洋艦的經典代表。此艦艇結合了無畏主力艦的武器與大小,以及巡洋艦的速度與裝甲。 Queen Mary. 於 worldofwarships.eu -

#70.貝爺來襲:戰艦世界7級英國巡洋艦貝爾法斯特號數據 - 壹讀

作者:VIRIDIA貝爾法斯特VII(7級英國巡洋艦)船體血量:35700 HP裝甲:13 114 mm航速:32.5 節轉舵時間:9.6 秒轉向半徑:680 m水面隱蔽:11.3 km ... 於 read01.com -

#71.第587章舆论战场(十七)_文明破晓

直到中国的自杀攻击机击沉了英国的一支以战列巡洋舰为旗舰的分舰队,何锐政权以 ... 等中英缅甸战争爆发,中国军队一再击败英国军队,法国政府就完全忘记了有上万的 ... 於 www.uuks.org -

#72.英國智庫:中國海軍萬噸大型驅逐艦「性能超過美日」 - BBC

已經服役的055驅逐艦排水量達12,000噸,被北約稱為刃海級巡洋艦。數年前第一艘055驅逐艦下水時被英語媒體稱作亞洲最大的水面戰艦(航母和兩棲攻擊艦除外) ... 於 www.bbc.com -

#73.英国皇家海军约克级重型巡洋舰_百度百科

约克级重巡洋舰是二战中英国皇家海军的主力战舰。 於 baike.baidu.com