蓋石板屋的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦黃樹民寫的 林村的故事:一個村書記眼中的新中國變遷 和徐宗懋圖文館的 閃耀台灣一套八冊(精裝套書,附贈明信片八張)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站布農族傳統家屋 - 原住民族委員會原住民族文化發展中心-園區介紹也說明:傳統上布農族建築房屋的材料包括板岩、木材、茅草及藤皮和燴木皮,不同的地區有不同的運用方式,其中以板岩蓋成的房屋和檜木皮屋是布農族最具特色的傳統建築。布農族傳統住 ...

這兩本書分別來自春山出版 和時報出版所出版 。

國立高雄師範大學 國文教學碩士班 李金鴦所指導 葉素玲的 排灣族國中小文化基本教材分析研究 (2008),提出蓋石板屋關鍵因素是什麼,來自於排灣族、國中小、文化教材、原住民教育。

而第二篇論文國立東華大學 民族藝術研究所 童春發所指導 陳奕杰的 原住民繪本創作內蘊研究與實踐 (2008),提出因為有 藝術家書、內蘊、原住民繪本、兒童文學、撒奇萊雅族的重點而找出了 蓋石板屋的解答。

最後網站恆春半島石板屋聚落空間形態與歷史發展脈絡研究則補充:3-3-2、南群採用砂岩建造石板屋是環境修正因子作用下的技術挑選結 ... 茅草)蓋屋,不用麻皮或柳條緊束,僅用桂竹數竿架之.... 屋中房四間,廚房在南,臥室次之,房客 ...

林村的故事:一個村書記眼中的新中國變遷

為了解決蓋石板屋 的問題,作者黃樹民 這樣論述:

▌一道當代中國的縮影,一本小說般的民族誌。▌ ●當代中國研究的民族誌經典● 【自從出了這件悲慘的事情,我開始問生活的意義是什麼?如果像侯桐這樣年輕、善良、健康、精力充沛、受歡迎的人,都這麼不走運,那麼,難道我就比他強、就配有好命嗎?如果到頭來不過是生病受罪、一命嗚呼,我為什麼還要玩命工作?有兩個月的時間,我盡量不待在林村。一在村裡,我就想起侯桐去世前的幾個月受的那份罪。就在這個時候,我發現廈門市的卡拉OK飯店能讓人舒坦一下。你可以長時間待在這裡吃飯,還有高級音響,可以找到年輕時唱的革命老歌。唱這些革命歌曲,我的生活就有目標,就有希望。我現在是一個好歌手,你信不信?】

一九八四年,原於美國愛荷華州立大學人類學系任教的黃樹民,來到廈門市郊的林村,準備展開田野調查,希望以該村為範例,具體而微地呈現一九四九年新中國成立後,面對由上而下頻繁颳起的政治運動旋風和經濟社會體制改革,平凡微末如林村的農村社會,如何度過並適應各種翻天覆地的變化。 一個溼熱的十一月天,作者與該村的黨支部書記,亦即村中的統治者葉文德初次見面,為了討論房租(但葉並不是房東),結果可說不歡而散:「一百塊美金!我真是氣極了,他竟然開出這種不合行情的價錢。我突然有股衝動想把桌上那盤蜜餞砸到他臉上。」哪知峰迴路轉,葉文德因父親墳墓被毀向作者訴苦,開啟兩人深談契機,最後作者更決

定以這位村書記的個人生命史為主線,織連《林村的故事》。 上述過程生動地描摹在本書開篇,使我們立刻意識到,這是一本不尋常的民族誌──作者將不會隱身在故事背後,僅以旁白式的畫外音,進行分析解釋;反之,作者讓自己也成為故事中的要角。 《林村的故事》以作者和葉文德一問一答的對話形式推展,徐徐揭示林村自一九四九年後所受的衝擊與回應;由於筆調流暢,情節曲折,令人似在讀小說,常被譽為不只是扎實的學術研究,也是優秀的文學作品,甫出版就成為經典。 第二版增補了作者於一九九六年回訪時的觀察。此時葉書記五十開外,村子在其領導下欣欣向榮,他本人事業也很成功,但心中茫然卻

日益增多,開始流連在村外的卡拉OK飯店,唱舊時革命歌曲尋求安慰。 本書為最新的第三版,作者將二○一五年重訪林村的感想補寫一章,以期讀者體會當前中國改變的速度和趨勢。已富裕到全村四百多戶至少有十戶財產超過人民幣一億的林村,其未來有無隱憂?卸下了書記職務的葉文德,現況又如何?進入二十一世紀的林村,仍是值得我們密切關注的當代中國縮影。

蓋石板屋進入發燒排行的影片

茂林秘境之行Part 2來啦!

感謝大家對第一集的喜愛,這集更厲害啦

台灣原住民VS法國原住民的 PK大賽就在這集啦

我跟原住民學習蓋石板屋、控土窯、喝小米酒,甚至到山裡獵山豬!最後設陷阱,等了三天三夜終於抓到一隻稀有的法國山豬~

沒想到台灣原住民竟然嫌他太白,要我放了它

到底發生什麼事情呢!

2020-2021台灣茂林雙年賞蝶 活動官網:https://theme.maolin-nsa.gov.tw/butterfly2020/

Fun 心遊茂林粉絲團:https://www.facebook.com/Fun.Maolin/

#高雄景點 #高雄秘境 #台灣美食

#PurpleCrowButterfly

#HunterGuideTour

#OponohoVillage(萬山里)

#MaolinScenicArea

#TourismBureauTaiwan

Come say Hi!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

FACEBOOK: https://www.facebook.com/BonjourLouisTW/

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/bonjour.louis/

BUSINESS ENQUIRIES商業合作請聯繫FB

––––––––––––––––––––––––––––––

Track: Secret To Happiness — JayJen [Audio Library Release]

Music provided by Audio Library Plus

Watch: https://youtu.be/0Pxy3vBwE1M

Free Download / Stream: https://alplus.io/secret-happiness

Song: DayFox - Welcome To Bali

Music provided by Vlog No Copyright Music.

Video Link: https://youtu.be/wZPRpOCje-c

Song: Vlad Gluschenko - Palm Trees

Music provided by Vlog No Copyright Music.

Creative Commons - Attribution 3.0 Unported

Video Link: https://youtu.be/gc4c2GQM0Pk

Nightfall by Roa https://soundcloud.com/roa_music1031

Creative Commons — Attribution 3.0 Unported — CC BY 3.0

Free Download / Stream: https://bit.ly/al-nightfall

Music promoted by Audio Library https://youtu.be/WAD2veumgYc

Campfire by Scandinavianz https://soundcloud.com/scandinavianz

Creative Commons — Attribution 3.0 Unported — CC BY 3.0

Free Download / Stream: https://bit.ly/_campfire

Music promoted by Audio Library https://youtu.be/9Rfykh-YzCc

––––––––––––––––––––––––––––––

排灣族國中小文化基本教材分析研究

為了解決蓋石板屋 的問題,作者葉素玲 這樣論述:

摘要本研究最主要目的,即是強調編纂原住民文化教材的必要性及價值性。並且透過教學者轉化能力使原住民學生對自我文化、自我認同產生自信與自尊,因此,本研究特別針對教材的編輯特性以及課文內容做深入探究,期望教材能以原住民為主體,並充分考慮學生學習認知,以學生興趣及生活經驗為主要編輯原則,冀望發展實際符合原住民學生學習的活用教材,解決原住民學生的低成就學習困境。研究結果發現:本教材在選材特性及課文內容的編纂均有別於舊版鄉土文化教材,除了針對舊版教材做刪除及簡化之外,還兼顧統整性、階序性以及銜接性的編輯原則;課文內容則兼具趣味化、活用化及多元化的編輯特性。尤其在舊版教材的基石之下,更能去蕪存菁的保留排灣

族文化豐富的內涵,不但能傳承文化,也能使學生順應時代潮流,並思考原住民未來的發展方向,使本研究教材更符合正面教育意義的活用教材。此外發展原住民文化基本教材對排灣族文化的延續以及保存有其必要性及價值性,亦是現代原住民教師責無旁貸的使命。而排灣族編輯人員均有肩負文化傳承以及對編輯工作抱持熱忱及堅持的心,更是文化教材最顯著的特色。本研究根據研究結果從原住民教師及教材發展提出兩項建議,一、原住民教師宜作適當的定位:原住民教師需要正面積極的文化體認,投入文化教材編輯工作的行列成為傳承族群文化的最大動力。二、原住民文化教材未來發展:(一)從原住民重點學校出發;(二)從原住民閱讀故事出發;(三)從原住民課程

設計模式出發。

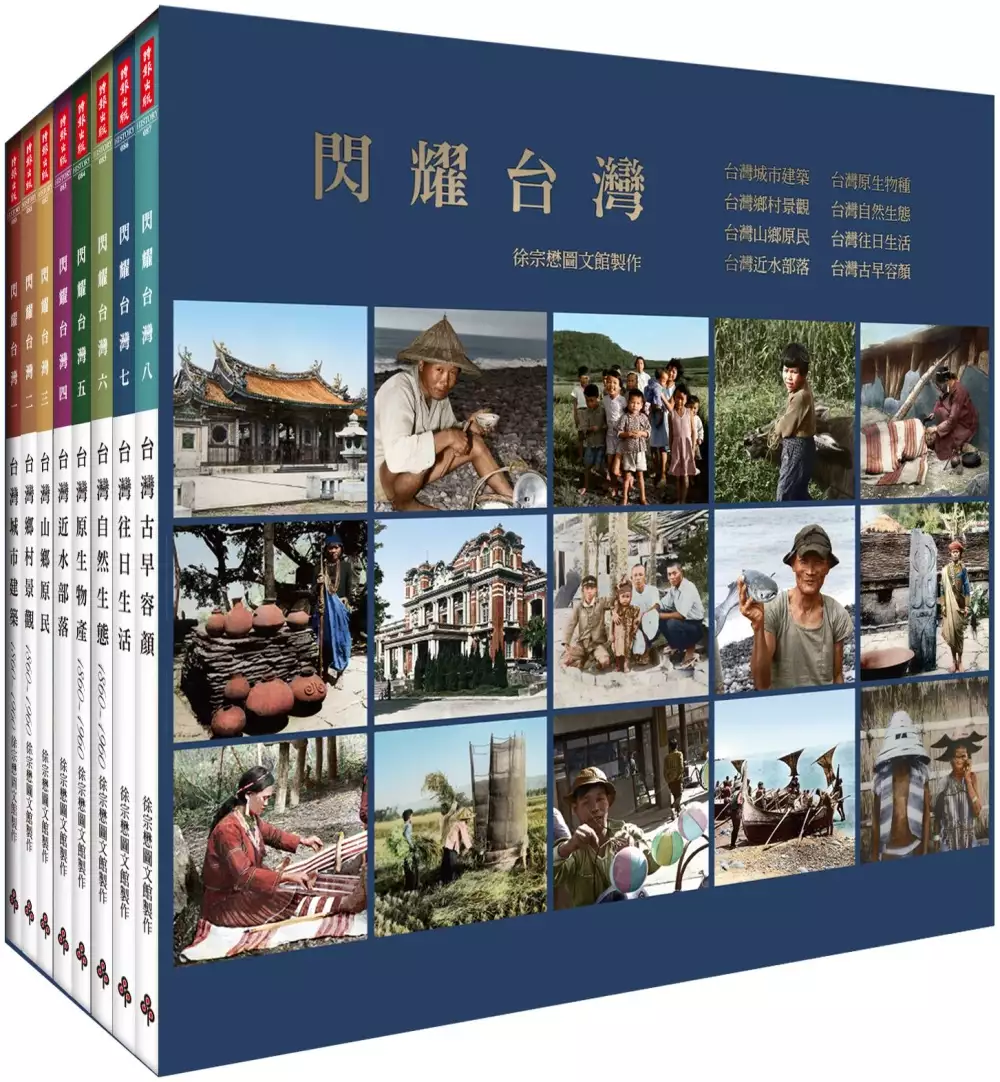

閃耀台灣一套八冊(精裝套書,附贈明信片八張)

為了解決蓋石板屋 的問題,作者徐宗懋圖文館 這樣論述:

閃耀台灣精裝套書八冊 附贈精美明信片(八張) 《閃耀台灣》:台灣土地情感與知識的傳家之寶 從來沒有一套台灣書籍像《閃耀台灣》這般,讓人如此沉浸在台灣土地的百年時空,猶如步行其間,徜徉於四周炫目感人的風情,偶爾也因目睹具體的事件而感受到內心強大的衝擊。這套書已經超過傳統紙本書的視覺極限,而是台灣土地情感而知識的傳家之寶。不只是放在書架,而是注入未來世世代代的台灣人的心靈,不斷地被學習和重溫,具有永恆的典藏價值。 能做到這一點,是因為《閃耀台灣》使用了最精美的照片原材料,以及最高端的現代數位上色工藝技術。這是徐宗懋圖文館動用了累積20年的原照片收藏

,以及過去5年建立的國際一流數位上色藝術師團隊,兩項優勢所取得的驚人成果。 以《台灣山鄉原民》這一本畫冊為例,本畫冊使用日本學術權威森丑之助先生在百年前所拍攝的經典原住民圖錄照片,一般出版社都使用舊出版品反覆翻拍的圖片,大多都已模糊不清;然而,徐宗懋圖文館卻使用用市價高達50萬台幣的森丑之助的精緻柯羅版原版圖片。如此投資只為了取得最好的印製效果,這也使得《閃耀台灣》中的原住民圖像無論內容和視覺效果,都達到了台灣出版界史上的最高峰。 至於物產和生態方面的圖片,則是使用了《大量台灣寫真大觀》、《亞細亞寫真大觀》和《台灣物產大觀》精美的原版照片,呈現了前所未有的視覺效

果。有關過去台灣人生活和習俗的影像則是民國49年(1960年)薛培德牧師所拍攝的經典照片,每一張都是由原底片沖洗出來,並且進行精美的數位上色,展現了動人的往日情懷。 總之,在技術工藝層面,台灣沒有任何一本出版物像《閃耀台灣》做出如此大的財力,動用如此多的人力,以及付出如此深的心力,只為了留下一套值得代代相傳的台灣之寶。 《閃耀台灣》製作完成於台灣疫情最嚴重的兩年,很多人不能正常上學上班,收入和生活都受到影響。然而,就在此時此刻,我們做出最大的投資,投入最大的心力,完成這一套經典作品,代表台灣在艱困的環境中奮鬥不懈的精神,有如一顆閃亮的鑽石,永遠福星高照。

文/作者徐宗懋 以下是八冊書的主題: 《閃耀台灣一:台灣城市建築1860-1960》 台灣建築的時代演變代表著物質與精神的進展軌跡。本畫冊從清朝時期到日本殖民,一直到光復以後,台灣城市景觀的變化,包括建築的材料、風格、實用性,以及對生活實際的影響。時間橫跨一百年,包括日本時代現代城市的興建,書中有數張珍貴的全景圖,考證了過去城區、官署、街道和民房的位置和稱謂,成為十分珍貴的文獻和美學紀錄。 《閃耀台灣二:台灣鄉村景觀1860-1960》 台灣建築的時代演變代表著物質與精神的進展軌跡。本畫冊介紹鄉村地區建築的特色和景觀,清朝

時期主要是傳統閩南和客家的農舍,富裕人家則住三合院,至於原住民則是傳統的茅草屋或石板屋。日本時期,城市建築出現較大的變化,不過鄉村建築的變化較少,直到光復以後大量的水泥房和磚石房,又呈現新的風貌。 《閃耀台灣三:台灣山鄉原民》 以日本的台灣原住民權威森丑之助的圖像原作為底本,圖像反映的山區景觀與原住民生活狀態,本書主要集中在山區原住民部落的人文風情,包括泰雅族、卑南、布農、排灣等部落,本書著重介紹這些部落在山區的生存方式,包括信仰、生產以及日常生活習俗等,內容豐富,為珍貴文獻和美學資料。 《閃耀台灣四:台灣近水部落》 以日本的台灣原住民權威森丑之助的

圖像原作為底本,透過高端的上色技術賦予新的生命。本畫冊介紹靠近海洋和湖泊的原住民部落,主要集中在阿美族、達悟族和邵族,書中以豐富多彩的照片表現他們和海洋以即湖泊的生活關係,其中達悟族捕獲飛魚的圖像紀錄,更是珍貴的歷史文獻。 《閃耀台灣五:台灣原生物產1860-1960》 1960年代台灣輕工業興起之前,台灣的主要生產農業產品和大宗原料,同時包含部分漁牧事業,即以本身的土地為生產資源、包括稻米、蔗糖、樟腦、水果以及養蠶事業等等,充分反映台灣在工業化之前的生產情況,這也是早期台灣經濟的主體。 《閃耀台灣六:台灣自然生態1860-1960》 本畫冊使用民間

老照片以及薛培德牧師的攝影作品,完整呈現台灣從清代、日本殖民,到光復初期的動植物自然生態,包括主要的動物和植物,以及高山景觀。這是台灣原生物種和大自然的完整呈現。 《閃耀台灣七:台灣往日生活》 1960年,即那個年代的人們習慣稱的民國49年,美籍牧師薛培德先生拍攝的約三千張台灣照片中,忠實地留下了基層台灣百姓的珍貴豐富影像紀錄。1970年代台灣快速工業化之前基層百姓仍然生活於農業社會的形態,包括婚喪禮俗、各種手工行業、飲食習慣,甚至鄰里關係等等。許多現象已經存在百年以上,但在1970年代以後卻逐漸消失了。今天50歲以上的台灣人,可能童年時期在農村地區還經歷了農業社會型態的

尾端。 本畫冊主要集中薛培德牧師作品中有關早期台灣人生活的型態,包括信仰、工作、日常作息等,這些都是老台灣人走過的生命之路,因此,本書不僅是懷舊,也有社會學的紀實價值。 《閃耀台灣八:台灣古早容顏》 美籍牧師薛培德先生拍攝的約三千張的台灣照片中,忠實地留下了基層台灣百姓的珍貴豐富影像紀錄。除了生活型態,還拍下了當時人們的容貌神情、穿著打扮,透過帶著喜怒哀樂情感的容顏,那個年代的生活模式與精神,更生動地被記錄下來。 本畫冊集中表現老台灣人的容顏風貌,包括男女老幼的面容、服飾以及人際互動的狀態,不僅是老台灣生動的生活記憶,也是上一輩人不可抹滅的

容顏。

原住民繪本創作內蘊研究與實踐

為了解決蓋石板屋 的問題,作者陳奕杰 這樣論述:

摘要 隨著傳播技術的日新月異,當代人類已深深仰賴由視覺圖像快速擷取資訊,藝術的觸角也從美術館、畫廊裡延伸到日常生活感官所及之處,不再是少數鑑賞家、收藏者或創作者所獨佔的高深學問,而最能體現藝術生活化精神的傳播媒介之一即是繪本,它能用最精練的文圖語言承載最複雜抽象的視覺訊息,流通再製也十分便利,近年來逐漸成為兒童文學領域的主流文類。 雖然繪本研究創作活動有越發蓬勃的趨勢,但目前在國內,關於原住民文化在繪本應用方面的研究論述卻極少。本研究在文獻探討的部份,先透過兒童文學發展脈絡、國內相關研究議題與出版數據的綜合整理,嘗試呈現原住民繪本較為清晰的輪廓概念,接著以內容分析法與深度訪談法,選定三本

原住民繪本分別由形式、主題與內容三層次作深度分析,了解繪本創作的構成條件與策略方法之後,逐漸聚焦至創作者與文化題材發生互動、蘊生內在情感經驗,進而形成創作活動的過程探討。 經由先導研究之成果幫助筆者進行原住民繪本創作實踐,本論文選擇以撒奇萊雅族為故事取材,透過田野口訪與文獻蒐集,圖像呈現重點聚焦於以下四點:第一,正名運動之父帝瓦伊.撒耘之風範行誼;第二,達固湖灣事件後的族群興衰史;第三,傳統與現代祭儀對該族文化復振之象徵意義;第四,青少年追尋文化認同的心路歷程。透過此一實作方式與分析案例所得結果相互驗證對話,並由創作者生命歷程與文化和藝術美學本質三者之間的關係,觀照思考原住民繪本創作觸及深層

內蘊的可能性。

蓋石板屋的網路口碑排行榜

-

#1.活著的老七佳石板屋聚落

的「屏東縣春日鄉老七佳(tjuvecekadan)排灣族石板屋聚落緊急修復加固計畫」中, ... 開始,部落人開始恪守許多蓋石板家屋的禁忌與禮儀,說也奇怪,許多不順遂也都. 於 tpl.ncl.edu.tw -

#2.石板屋中的畜養間 - 劉還月的避秦山

砍草的伙伴足足忙了半個小時,溪仔口的石板屋貴遺址終於完整地顯露出來 ... 這裡看到有石板蓋在頂上,二塊石板雖有一塊已經稍微侵斜,但這些石板只是 ... 於 liu580220.pixnet.net -

#3.布農族傳統家屋 - 原住民族委員會原住民族文化發展中心-園區介紹

傳統上布農族建築房屋的材料包括板岩、木材、茅草及藤皮和燴木皮,不同的地區有不同的運用方式,其中以板岩蓋成的房屋和檜木皮屋是布農族最具特色的傳統建築。布農族傳統住 ... 於 www.tacp.gov.tw -

#4.恆春半島石板屋聚落空間形態與歷史發展脈絡研究

3-3-2、南群採用砂岩建造石板屋是環境修正因子作用下的技術挑選結 ... 茅草)蓋屋,不用麻皮或柳條緊束,僅用桂竹數竿架之.... 屋中房四間,廚房在南,臥室次之,房客 ... 於 ws.ktnp.gov.tw -

#5.石板屋真聰明

1.在台灣的哪裡看得到較多的石板屋? ☑南部;□北部. 2.原住民族用黑色板岩蓋屋子的想法是什麼? 於 d3kus78ndrk7he.cloudfront.net -

#6.排灣族-三地門鄉陳俄安博物館 - 數位典藏與數位學習聯合目錄

陳俄安靠著自學,成為全方位的排灣族藝人,不但能蓋石板屋、還能雕刻、做陶藝,半世紀以來,他和太太陳阿修致力蒐集原住民古文物,成立陳俄安博物館,不論是自己的經歷或蒐 ... 於 catalog.digitalarchives.tw -

#7.《世紀專欄》東埔布農部落的石板屋(上)

石板屋 是原住民魯凱族、排灣族、少數布農族和少數泰雅族建造的傳統式住屋。 ... 岩鋪地、以木板為牆、茅草蓋頂,房屋前半留為庭院,後半部用以蓋屋。 於 tw.stock.yahoo.com -

#8.用雙手實踐「傳統」:見證一座涼亭的誕生[1]

大二上時原保地蓋石板屋,引發了他想要瞭解自身排灣文化的渴望,主動回部落向長輩探詢相關知識。更關鍵的改變發生在2019年升大四的暑假,選擇在台東卑南族建和部落實習 ... 於 www.taiwananthro.org.tw -

#9.三地門2009 | 排灣族--石板屋。他們蓋房子事先把緩坡剷成畚箕 ...

排灣族--石板屋。他們蓋房子事先把緩坡剷成畚箕形。兩面側壁、後牆都是石片堆成。又用大石板豎起前牆,簷下還有兩個斜撐,因此不會向前倒;後壁靠在山腹上,所以也不會 ... 於 www.flickr.com -

#10.卻是以石板屋著名/卓溪鄉重建布農族傳統的石板家屋 - 姜朝鳳宗族

因此本月6日開訓的課程,除找來南投縣信義鄉還會蓋石板屋的布農族人伍玉龍、以及辦過多次石板屋工作坊的屏東排灣族藝術家撒古流擔任師資,還特別安排耆老 ... 於 nicecasio.pixnet.net -

#11.魯凱神山部落家屋Talalibi

整地 ; 神山家屋側壁與屋頂. 砌屋 ; 蓋瓦 ; 石板屋的結構. 神山大魯凱民宿祖內部之靈柱(中間). 石板屋雕刻檐桁. 於 www2.mcsh.kh.edu.tw -

#12.談老七佳石板屋聚落與部落人共同經歷的變遷與重建之路

再者,由於當時倡導是「希望能夠與現代化生活接軌的老七佳」〔6〕並且鼓勵部落族人自行加蓋廁所,以及架設簡易自來水系統解決公共飲水問題。所以,部落中有人開始在自己的 ... 於 ihc.cip.gov.tw -

#13.台少数民族退休教师盖出石板屋按原始方式生活 - 文化

鲁凯族退休老师陈参祥和家人连手打造传统石板屋,重现旧部落家屋原貌。从屏东县雾台乡随父亲迁移至排湾族嘉兰部落的陈参祥,将鲁凯族石板屋的传统建筑 ... 於 culture.taiwan.cn -

#14.石板文化 - 宜蘭縣無尾港文教促進會

蓋石板屋 的過程要先丈量基地,規劃擬建屋舍的大小,在地上挖掘一到二尺深,一尺半寬的牆面溝穴。石板屋的牆壁並沒有使用任何的樑柱強化,完全憑工匠的經驗堆砌。 於 www.wuweiriver.com -

#15.瓦拉米步道佳心石板屋 - 健行筆記

忘了多久以前在電視上看到森林中的石板屋的重建影片,要收集那麼多的石頭石板蓋成一間房子在人力物力都不足的山上那是一項艱難的工程就很想有機會去親 ... 於 hiking.biji.co -

#16.【舊筏灣部落】石板屋保存完整的美麗祕境,來這排灣族的起始 ...

不過,以往的房子都不會蓋的太高,大家進出一定要小心別撞到頭!! (吼,笨蛋ACO,明明對於房子不高的這件事情瞭若指掌,但還是撞到頭哩! 於 www.justitravel.com -

#17.在暨大校園搭建一棟有建照的排灣族石板屋 - 關鍵評論網

從動念蓋石板屋到它真正出現在暨大校園,實在是一條崎嶇的夢想之路,回想其中所涉及到的傳統與現代的爭議、法律與文化的衝突,我突然領悟到, ... 於 www.thenewslens.com -

#18.第8 場次B-2 原住民傳統建築研究- 臺灣排灣族七佳石板屋文化 ...

Puqacangan. (畜舍). 生活世俗空. 間. 柵欄以雜木圍築,高1.2 公尺,. 其大小約1~2 平方公尺,並於. 其一隅蓋一簡陋之茅草屋頂。 傳統代時豬隻於房屋側角以石. 頭圍砌 ... 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#19.石板屋- 維基百科,自由的百科全書

石板屋是臺灣原住民魯凱族,排灣族及少數布農族和泰雅族用石板建造的傳統式住屋。 ... 蓋石板屋在部落是一件大事,通常要動員全部落的人以一個多月的時間才能建築完成 ... 於 zh.wikipedia.org -

#20.雙流的石板屋 - 雙流自然教育中心- 痞客邦

跟以往大家認知的排灣族蓋的都是石板屋不一樣,如果我們坐著時光機回到古早年代的部落,會發現這裡的家屋可是跟那些北部的排灣族很不相同,他們蓋的可是 ... 於 slnc.pixnet.net -

#21.【第41屆新詩組佳作】最後的黑色部落 劉金雄 - 時報文學獎- 翻爆

我好奇問kama為何排灣族人要蓋石板屋?(註三) 500年前,百步蛇託夢告訴vuvu(註四) 石板屋的層疊工法模仿百步蛇的鱗片就不會漏水公石用來做樑柱與 ... 於 prize.turnnewsapp.com -

#22.合砌織屋 - 原住民族教育資訊網

兩個孩子向大人學. 習怎麼蓋石板屋,去河谷用鑿子敲石板,才知道石頭有. 分公母? 爸爸教峨豹砌石牆的訣竅,掌握方法就能蓋出堅固. 且有防震效果的房子。爺爺傳授 ... 於 ieiw.ntcu.edu.tw -

#23.遺世瑰寶 老七佳石板聚落 - 台電月刊- 台灣電力公司

排灣族石板屋舊屋復建的技術,是就地取材將倒塌的石材加以組合重蓋。這些舊石材有著數百年歷史,外觀上的地衣標誌著年代的久遠耐用,屋頂的組合方式,透露出防颱防雨 ... 於 tpcjournal.taipower.com.tw -

#24.探索南仁山石板屋遺址 - 臺灣國家公園

根據考古學家先前的撰述,「南仁山石板屋遺址,至今約有700年歷史,仍遺留著古代使用砂岩石板蓋的房屋38間遺跡;它原是排灣族的舊社所在。房屋沿著山坡座 ... 於 np.cpami.gov.tw -

#25.原民觀點:呼吸的石版屋,舊好茶的保存之路 - 風傳媒

小獵人話一說完,隨即拔起腰間的刀,砍掉眼前的雜草,好不容易,石階、石牆露出,至今都緊密地貼合在一起,驚嘆祖先們的精湛工法。 這裡的石板屋會呼吸。 於 www.storm.mg -

#26.原住民石板屋大不同!如何分辨布農族與排灣族 ... - Mata Taiwan

南投巴庫拉斯的布農族石板屋遺址,為布農族建築基本型。(拍攝/Mata Taiwan)[/caption] 布農族傳統的家族形態以大家庭為主,一座住家可住進10 人,50 ... 於 www.matataiwan.com -

#27.石板屋

蓋石板屋 在部落是一件大事,通常要動員全部落的人以一個多月的時間才能建築完成。惟東、南排灣族因建材取得不易,故無石板屋可言。 魯凱族的石板屋,所用的石材,係以 ... 於 nrch.culture.tw -

#28.石板屋 - NiNa.Az

其建築的側壁均以石片堆成,上方則以木材為樑,屋頂則有以樹皮、蘆葦等植物或用岩片搭蓋而成,而屋內地上則舖有石板。若為頭目或貴族的住居在屋簷下牆面上側,會有雕刻的簷 ... 於 www.wiki2.zh-cn.nina.az -

#29.老七佳石板屋世界遺產潛力點 - 苦勞網

記者羅欣貞/屏東報導〕 位於春日鄉的老七佳部落,仍保有50幢完整的排灣族傳統石板屋,被視為現存台灣原住民族石板屋聚落中,保存較完整之處, ... 於 www.coolloud.org.tw -

#30.石板屋—會呼吸的謙卑建築- alive - 商業名人的生活美學

蓋石板屋 的屋頂,要在牆壁鋪好後架橫梁,再鋪木板當天花板,外層則鋪一層魚鱗般的片岩,與漢人鋪屋瓦的概念相同,這樣雨水才能下滑、不滲水;最後屋頂 ... 於 alive.businessweekly.com.tw -

#31.石板屋民宿滿滿魯凱風- 智邦生活館-民宿線上訂房管理系統

那時候大家都一直在拆石板屋,只有我們在蓋。」魯凱族杜惠蘭因不忍祖先的文化消失,20多年前打造1棟鋼筋水泥結構的石板屋,原本只想當住家, ... 於 bnb.url.com.tw -

#32.在大學校園裡蓋一棟有「建照」的排灣族石板屋

Posted: 2019-04-09; By: indigenous. 在大學校園裡蓋一棟有「建照」的排灣族石板屋. 在106年,我們與屏東山地門鄉地磨兒部落的藝術家-拉夫拉斯. 於 www.indigenous.ncnu.edu.tw -

#33.早期漢人蓋的石板屋 - Mapio.net

早期漢人蓋的石板屋 · 嶺腳村廟宇 無尾港水鳥保護區全景 嶺腳百年石板屋 港邊社區解說中心 無尾港社區古井 嶺角廟 往無尾港賞鳥平台 嶺腳百年石板屋 港邊社區阿公ㄟ工 ... 於 mapio.net -

#34.布農族- 建築工藝 - 臺灣原住民族文化知識網

極具特色的傳統建築─石板屋,傳統上布農族建築房屋的材料包括板岩、木材、茅草及籐皮和檜木皮,不同區域有不同的運用方式,其中以板岩蓋成的房屋和檜木皮屋是最具特色 ... 於 knowlegde.gov.taipei -

#35.現代石板屋 - 麻吉古意人のブログ

台灣原住民的傳統建築,大都是利用自然環境就地取材,原住民蓋屋以當地盛產的岩石板作為主要建材,也就是大家俗稱的石板屋。族人蓋屋之前先把緩坡剷成 ... 於 jongge168.pixnet.net -

#36.石板屋/阿布思Abus - 原住民園地- - 台北東門教會

說真的,祖先的建築設計不輸給現代人,若是有機會我還真的想蓋一個石板屋住進去。 結婚禮拜時,我特地將這個傳統家屋擺在講台前面,象徵著我要建立的新 ... 於 www.eastgate.org.tw -

#37.屏東、春日|老七佳石板屋部落・探訪暗黑山巔上的最後部落

這也讓人驚嘆,過去部落居民的造屋技術與智慧。也為了抵禦外敵的侵犯,石板屋的入口都蓋的特別矮,大約只有一百公分左右。 屏東,屏 ... 於 journey.tw -

#38.佳石板屋。

其建築的側壁均以石片堆成,. 上方則以木材為樑,屋頂則有以樹皮、. 蘆葦等植物或用岩片搭蓋而成,而屋. 內地上則舖有石板。若為頭目或貴族. 的住居則在屋簷下牆面上側,會 ... 於 class.tzes.tp.edu.tw -

#39.不同類型石板屋工法對於室內溫熱環境之比較

探討,相對於原住民的石板屋的室內環境,. 卻沒有相關的方面研究。 ... 「現代」兩種不同工法下的石板屋室內溫熱 ... 祖靈柱、蓋屋頂、屋脊等等都是使用石板疊. 於 www.pws.stu.edu.tw -

#40.石板屋- 人氣推薦- 2023年6月| 露天市集

石板屋 網路推薦好評商品就在露天,超多商品可享折扣優惠和運費補助。走進石板屋: 拉庫拉庫溪流域家屋探索與重建[軟精裝][95折] TAAZE讀冊生活會呼吸的的石板屋[79折] ... 於 www.ruten.com.tw -

#41.鹿鳴山穀on Instagram: "《 獵人·石板·北大武》 續古茶布安的夜 ...

好大的石板,一片接著一片形成一片通鋪,每片石板少說也有一兩百公斤,真的不知道 ... 「我請我養父上山教我蓋石板屋,他是當年整個好茶村最會蓋石板屋的人,我們一點 ... 於 www.instagram.com -

#42.深山春日遊多納石板屋咖啡飄香| 部落 - 台灣大紀元

一山沐說,「早期多納部落很多石板屋,非常漂亮,可是因為石板屋容易漏水,而且一個石板屋大概不到20坪,小朋友多,房間有限,所以很多人就把它拆掉蓋樓房 ... 於 www.epochtimes.com.tw -

#43.24.早期臺灣南部的原住民常採用一種片狀的岩石作為蓋石板屋 ...

早期臺灣南部的原住民常採用一種片狀的岩石作為蓋石板屋的材料,這種片狀的岩石為下列哪一種岩石? (A)玄武岩 (B)大理岩 (C)板岩 (D)石灰岩。 於 yamol.tw -

#44.達悟族地下屋,入列全球22 個Google 新「家」街景 - 泛科技

台灣兩個原住民傳統家屋登上Google 地球了!Google 於8 月 17 日宣布,於Google 地球「This is Home」服務中推出22 個新「家」街景,其中包括排灣族石板屋 ... 於 panx.asia -

#45.從原住民石板屋探討現代一般建築之熱傳導對流改善方法

原住民們充分的發揮了頁岩的這份特性去建造. 住屋,所蓋出的房子自然能達到散熱通風與對流的良好效果。 圖七、石板牆面(圖片來源:官佳岫拍攝). 三、 實用價值. 以上介紹的 ... 於 lms.tscvs.ttct.edu.tw -

#46.找回蓋石板屋技術卓溪布農族漢子感動到快哭- 生活 - 自由時報

卓溪鄉重建布農族傳統的石板家屋,工作坊今天「完工」,這棟家屋規模較小,高度僅約150公分,比小孩子高沒多少,但屋內地板比室外還低。 於 news.ltn.com.tw -

#47.瑪家鄉長榮百合國小校園後山傳統石板屋奠基 - 中華日報

透過石板屋的搭建,長榮百合想給孩子的不只是蓋石板屋的工法,而是透過蓋房子實踐排灣、魯凱族的倫理規範。 昨天儀式中,由牧師帶領所有在場者祈福 ... 於 www.cdns.com.tw -

#48.kardreseng把家蓋起來 - 原住民族文化事業基金會

石板屋 -Balhiu不只是讓身體居住的「家」,也是靈魂的「歸宿」。Kucapungane的祖先們在這塊由雲豹發現的寶地蓋出蘊含精神文化與自然原理的Balhiu,做為留給子孫的寶藏 ... 於 www.ipcf.org.tw -

#49.【照片】 屏東公園北側的原住民招待所

日治時期,在屏東公園北側興建一處搭蓋石板屋、高架穀倉的原住民招待所,除作為原住民下山時的臨時住所外,也蒐集原住民部落的文物,提供遊客參觀欣賞。 於 digitalarchive.cultural.pthg.gov.tw -

#50.台少数民族退休教师盖出石板屋按原始方式生活 - 台海

从屏东县雾台乡随父亲迁移至排湾族嘉兰部落的陈参祥,将鲁凯族石板屋的传统建筑观念在嘉兰部落重现。 於 taiwan.huanqiu.com -

#51.石板屋 - 扇平森林生態科學園

扇平的石板屋是保存魯凱族傳統建築文化特色的最佳實例,它是原住民就地取材,使用板岩建造而成。魯凱族的石板屋所用的石材,使用當地溫泉溪採集而來的黑灰板岩及頁岩, ... 於 shanping.tfri.gov.tw -

#52.石板屋回憶 - 山海部落遊憩教育中心

雖然蓋石板屋屬於家事,但大家一起支持和協助,以後或可讓這間石板屋成為部落文化學習的場所。我們現在看到的[石板屋],不管是疊起來的石板(talalibi),或者立起來的 ... 於 outdoor.nttu.edu.tw -

#53.退休教師親手蓋出石板屋 - andk :: 痞客邦::

退休教師親手蓋出石板屋2015-02-16 03:38:06 聯合報記者尤聰光/台東報導魯凱族退休老師陳參祥和家人聯手打造傳統石板屋,重現舊部落家屋原貌。 於 andk.pixnet.net -

#54.百年石板屋

撿回的大石板用刀鋸切割成適當長寬,再堆砌成牆. 壁、蓋房舍,石板與石板之間必須以石灰或水泥攪拌,. 在疊砌的時候會注意面向屋外牆面的色澤搭配,呈現. 多樣的色調組合。 於 ws.e-land.gov.tw -

#55.【屏東】牡丹鄉‧石板屋遺址‧199人文生態走廊~排灣祖靈棲息地

上面蓋以石板而後覆土,地面上在蓋上石板。由於排灣族的傳統是在家屋裡「曲肢蹲葬」,祈求祖靈可以永遠 ... 於 carrieok.com -

#56.一棟排灣土地上的魯凱石板屋 - 臺東聚落回聲

陳老爸爸因為住不慣新居的茅草屋,於是在異鄉的溪裡山邊尋覓起石板建材,依照傳統工法所建蓋起了熟悉的石板屋,石板屋不僅見證了五零年代魯凱族人西遷的歷史,也象徵著 ... 於 www.echotaitung.tw -

#57.守護滋歌樂古茶部安石板屋瀕危的啟示(下) - 明潮

1977年族人陸續遷至新好茶,許多人將石板屋的木梁拆下、搬到新好茶蓋房,「那時我也和父親一起拆,我知道他心裡非常不捨,因為這座石板屋是祖先留下來的, ... 於 www.mingweekly.com -

#58.再現排灣族祖靈屋傳統建築風貌

蓋石板屋 前族人先把緩坡產成畚箕形,傳統石板屋的基地,一般都呈現平面矩形。 砌牆: 背著山坡建造的家屋,除了前牆用大石板豎立之外,兩面側壁及後面的牆壁都是用石片 ... 於 archive.ncafroc.org.tw -

#59.嘉蘭村報告| 台灣好基金會

協助部落取的漂流木、重現部落搭蓋石板屋技術,成立的「排灣好,店」也作為部落工藝品展示與學童課輔的場地。最重要的計畫則是由部落耆老與菁英們規劃、族人自己親手用 ... 於 www.lovelytaiwan.org.tw -

#60.老石板老七佳與老朋友,實踐大學石板屋正名活動--by tjinuay

時間之輪來到民國一百年,在瑪家文化園區局長鍾興華先生的牽線之下,對照了老照片與當年搭蓋石板屋族人的口述,才發現了石板屋的身世之源,原來,石板 ... 於 ljebaw2012.pixnet.net -

#61.台灣原住民魯凱族群-石板屋介紹 - 痞客邦

多納魯凱族人所居住的原始房屋-石板屋,所用石材均為族人親自上山取材搭蓋而成,連屋頂都是一片又一片搭起,假如石片取拾過程中有一片有瑕疵或修的不整齊 ... 於 matana.pixnet.net -

#62.雙流自然教育中心「恆春半島排灣族石板屋」研習簡章

一、 研習簡介. 談到了石板屋建築,一般人最先想到的就是在台灣南部的排灣族及魯凱族. 所蓋的房子,其實在排灣族裡,並不是所有的排灣族都以石板屋為建築形態,. 於 recreation.forest.gov.tw -

#63.回大社,重建石板屋,一定要這麼難? - 莫拉克88news.org

莫拉克災後,大社居民被安置在龍泉營區,當時部落開過無數次會議討論是否要接受瑪家農場的永久屋事宜。「一開始的時候公所都是跟大家說要蓋的是中繼避難屋 ... 於 www.88news.org -

#64.原民培訓班長老教蓋石板屋 - 好房網News

原民培訓班長老教蓋石板屋. 中時電子報發表於2013/11/06 11:20. 潘建志/屏東報導. 原住民族文化園區從民國100年開始與部落結合,運用公益彩券回饋金開設「原住民傳統 ... 於 news.housefun.com.tw -

#65.在大學校園裡蓋一棟有「建照」的排灣族石板屋 - 芭樂人類學

經過幾回和營繕組組長的緊急磋商,最後終於決定把蓋石板屋分成兩個工程標案,首先由營繕組找建築師畫設計圖,發包給一般廠商蓋鋼骨結構,並以此去申請建照 ... 於 guavanthropology.tw -

#66.魯凱族的石板 - 文化部禮納里部落文化種子

多數的石板屋倚靠內側牆後壁搭蓋豬舍(豬舍上方通常是厠所),. 家屋入口處多由左側進入,入口兩旁掛滿獸顎骨,. 房室山牆正下方為主柱所在 ... 於 rockjah.pixnet.net -

#67.回響/用電玩蓋石板屋、狩獵「照亮消失的文化」 - 聯合報

石門國小學生徐以祈,用小小的聲量傳達出大大的感動。她的作品「光輝的部落」,部落中充滿文化故事,有排灣族傳統婚禮、石板屋、狩獵等。 於 sdgs.udn.com -

#68.長榮百合校園蓋石板屋傳承部落文化- 寶島- 中時

這次學校獲得教育部補助,在校園後山建造1座傳統石板屋,10日舉行建造奠基儀式,部落族人及學生依序拿著小石片堆疊奠基。 長榮百合國小是原住民實驗 ... 於 www.chinatimes.com -

#69.卡拉瓦蓋石板屋 - 觀光旅遊圖書館

卡拉瓦蓋石板屋-描述原住民用石頭和木板建立起房屋的經過. 於 webpac.tbroc.gov.tw -

#70.石板屋

排灣族的居住屋為利用當地的石材蓋的石板屋。族人蓋房子事先把緩坡剷成畚箕形。兩面側壁、後牆都是石片堆成。又用大石板豎起前牆,簷下還有兩個斜撐,因此不會向前倒; ... 於 library.taiwanschoolnet.org -

#71.原住民建築從不只有高腳屋!那些年台灣南島老祖宗蓋的房子 ...

達悟族亦大量使用石材建築,但屋頂等處仍混以茅草等輕量建材,並非「石板屋」。攝於原住民族委員會原住民族文化發展中心。(圖片/Mata Taiwan) ... 於 kjmu.org.tw -

#72.石板屋裡的一道曙光

屋瓦是一片一片的蓋在細細的木架上,不用任何鐵釘與鐵絲。 板岩石屋的形式上大致呈長方形。以門口及出入之走道的位置來區分,房屋之建造方式可分 ... 於 iiitaichung2012.pixnet.net -

#73.原民培訓班長老教蓋石板屋 - 臺灣原住民族資訊資源網

原住民族文化園區從民國100年開始與部落結合,運用公益彩券回饋金開設「原住民傳統建築建造維修及庭園營造植栽撫育培訓班」, 不但成功搶救舊部落石板屋,也讓更多原 ... 於 www.tipp.org.tw -

#74.美食餐廳 - 巨城

遠東巨城購物中心為複合式百貨公司,結合百貨、量販、超市、娛樂、影城,建構出北台灣最大的購物商場。立足桃竹苗、放眼國際時尚歡樂,巨城能滿足你生活中的所有需求。 於 www.febigcity.com -

#75.屏東公園北側的原住民招待所 - | 開放博物館

日治時期,在屏東公園北側興建一處搭蓋石板屋、高架穀倉的原住民招待所,除作為原住民下山時的臨時住所外,也蒐集原住民部落的文物,提供遊客參觀欣賞。 於 openmuseum.tw -

#76.台灣原住民的石板屋聚落@ 悠遊於海闊天空的無我世界 - 隨意窩

排灣族人在蓋房子前會先尋找適合的緩坡,並在上面剷出一畚箕形的地台以作為建築基地。石板屋的結構是以承載重量的石牆為主,並以木材做為樑柱。正面壁體 ... 於 blog.xuite.net -

#77.【詩寫台灣】特色的老七佳石板屋 - 民報

枋寮東面百重山,山中七佳住排灣; 石板建屋成部落,豬頭鹿骨掛屋前。 古早的原住民不分山地平埔,都是住草屋,蓋茅草、菅芒或甘蔗葉,很快會腐壞。 於 www.peoplemedia.tw -

#78.屏東縣第60屆國中小學科學展覽會作品說明書

目的是要還原過去排灣、魯凱族在蓋石板屋時的切割技法,也要藉由科. 學實驗,驗證部落長輩的石板牆堆疊方式的確是有其原因。但石板的密度、質地及石. 板表面的平整形況都 ... 於 sci.ptc.edu.tw -

#79.石板屋技術傳承縮尺模型重現舊時風貌 - PeoPo 公民新聞

「無法在都市地區蓋一座石板屋,那就用模型的形式來讓大家認識這項文化。」計畫邀請的講師馬樂這麼說。在萬山部落致力於傳統文化藝術創作的馬樂,活用 ... 於 www.peopo.org -

#80.魯凱族傳統石板屋建造技術 - 國家文化資產網

魯凱族傳統石板屋建造技術中的科學知識含蓋的範圍略分為:地理的選擇、空間的規劃、建築的設計、施工期程的限制、建材開採的季節及方式、建材種類的選擇、 ... 於 nchdb.boch.gov.tw -

#81.石板屋 - Valérie Combette-Javault

若為頭目或貴族的住居在屋簷下牆面上側,會有雕刻的簷桁。 · 蓋石板屋的屋頂,要在牆壁鋪好後架橫梁,再鋪木板當天花板,外層則鋪一層魚鱗般的片岩 ... 於 valeriecombettejavault.fr -

#82.探訪失落的百年文明獨守山頭的天空石板聚落 - 欣傳媒

在實踐大學校園內,通往教室的路旁就坐落一座排灣族的石板屋,而且還是來自老七佳的石板屋。 原來當時實踐的校長與老七佳族人交好,後來族人就在校園內蓋 ... 於 www.xinmedia.com -

#83.對於石板屋的一些想法 - 陳力邦- Medium

石板屋 的位置很重要,蓋在哪裡?村莊還是舊社?當資源有限的時候誰的房子要先被修復?佳平部落選擇率先修復舊佳平的王族zingur ... 於 f44066050.medium.com -

#84.上億片石材重建石板屋 - 人間福報

二十年前到信義鄉登山,宋賢明意外在深山草叢中發現許多石板屋遺跡,發現是巴庫拉 ... 房屋聳立,而布農族人蓋石板屋的手藝幾近失傳,要是蓋不好,一次風災就會倒塌。 於 www.merit-times.com -

#85.學蓋石板屋石板還分公、母? - 大武山群

【聯合報╱記者翁禎霞 /屏東報導】2011.04.13 石板有分公、母?台灣原住民族部落學院開設「原住民傳統建築維修班」,指導部落族人興建石板屋,有年輕 ... 於 bgi7002.blogspot.com -

#86.會呼吸的的石板屋 - 博客來

ISBN:9789865556433 · 叢書系列:歡迎來我家-「台灣」蓋況 · 規格:精裝/ 38頁/ 22 x 26 x 1 cm / 普通級/ 全彩印刷/ 初版 · 出版地:台灣. 於 www.books.com.tw -

#87.檔保存年限 - 霧臺鄉公所

第1頁,共4頁. 大彩. Page 2. (二)魯凱族傳統石板屋建造技術中的科學知識含蓋的範圍略. 分為:地理的選擇、空間的規劃、建築的設計、施工期. 程的限制、建材開採的季節及方式 ... 於 www.wutai.gov.tw -

#88.安安的家~中年級社會- 台灣居住的演進 - 班網輕鬆架

而同樣是高山九族中的排灣族和布農族, 也會利用石板搭屋, 不過當然由於各族群的文化有所不同, 所搭出來的石板屋形式也有所不同。 於 class.tn.edu.tw -

#89.重現百年布農族地景砌造石板屋 - TVBS新聞

撒古流‧巴瓦瓦隆說,課程為期3週,目前已進入第2週,學員正在製作與舊址等比例縮小的石板屋模型,並且在上課現地實際蓋出石板屋。用傳統技術營建石板屋 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#90.【STEM+教育】小小石板屋,大大新發現! - 未來親子學習平台

打獵課、下田課、蓋石板屋……,位於屏東三地門的地磨兒小學,孩子們的課程很不一樣。這裡是台灣唯一排灣族本位的小學,所有的課本和教學都圍繞著排灣族 ... 於 futureparenting.cwgv.com.tw -

#91.課程研究第四卷第一期: Journal of Curriculum Studies Vol.4 No.1

N版五年級上冊第 84頁所使用之文字為「原住民用板岩來蓋石板屋」,在教師手冊中的補充說明亦僅列出「板岩,原住民經常就地取材,將它用來蓋房子、鋪設地板等」,此外, ... 於 books.google.com.tw -

#92.傳承部落生活文化頭目家屋修繕獲巴黎設計銀獎

以「會呼吸的排灣族 石板屋 」為名,屏東三地門鄉排灣族家族後代, ... 不一樣的地方就是這個家屋,是全部落的人蓋起來的,部落的事物就是在這個家屋裡 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#93.世界遺產潛力點老七佳石板屋修復浴火重生| 大愛新聞

八名壯漢,大梁在肩,扛上斜坡,重建中的排灣族石板屋,祝融肆虐,木造梁柱全毀,燒剩三面石牆,這石板屋,讓「全村蓋一屋」的傳統重現! 廣告(請繼續 ... 於 today.line.me -

#94.霧臺魯凱族文物館- 石板屋族語拼音 - Facebook

石板屋 族語拼音:talalibi 撰述人:賴阿忠 魯凱族的家屋建築與北排灣族相同,即用黏板岩石與木材為主要建材,以石板鋪地、石片砌牆、石板蓋頂。但是內部用木柱、木樑為 ... 於 m.facebook.com -

#95.石板屋說故事找回布農族在地歷史 - 環境資訊中心

修復所需的石板、木材,都要靠人力走4.5公里,一片片揹上山。 文化局召募當地族人組成工班,20位成員都完全沒有蓋石板屋的經驗。建築設計師林宏益雖然是 ... 於 e-info.org.tw -

#96.實踐大學排灣族老七佳石板屋(魯凱博物館) - 顏水龍

現已於2012年3月經歷史考查後確定是來自屏東縣老七佳的排灣族石板屋,故另 ... 他回憶,當年部落很多石板屋都被拆掉了;也有人請他去蓋石板屋,他印象 ... 於 slyen.org -

#97.石板屋簡介 - 建築師的秘密花園- 痞客邦

石板屋的雛形早在古時候希給巴里時已形成,建築結構及設計都非常簡單,以石片一層層地堆成牆壁,以木材成橫樑,屋頂以樹皮及蘆葦蓋成,地上舖石板。到了加 ... 於 chuan419.pixnet.net -

#98.【遊記】 屏東春日鄉--排灣族老七佳石板屋部落(下)

男女兩人確定要結婚成家之後,選一塊地告訴頭目,頭目同意之後,大家再合力把屋子蓋起來。」鄭超老師又接著補充:「以前求婚啊,半夜要扛兩百斤的樹枝到 ... 於 yaosuan.pixnet.net -

#99.你所不知道的台東:排灣土地上的魯凱石板屋 - 眼底城事

自從離開了舊部落,就更少用石材興建屋舍,也有不少人住進了政府興建的國民住宅。於是,甚至有人認為東部的排灣族是根本就沒有蓋石板屋的傳統。隨著魯凱人 ... 於 eyesonplace.net