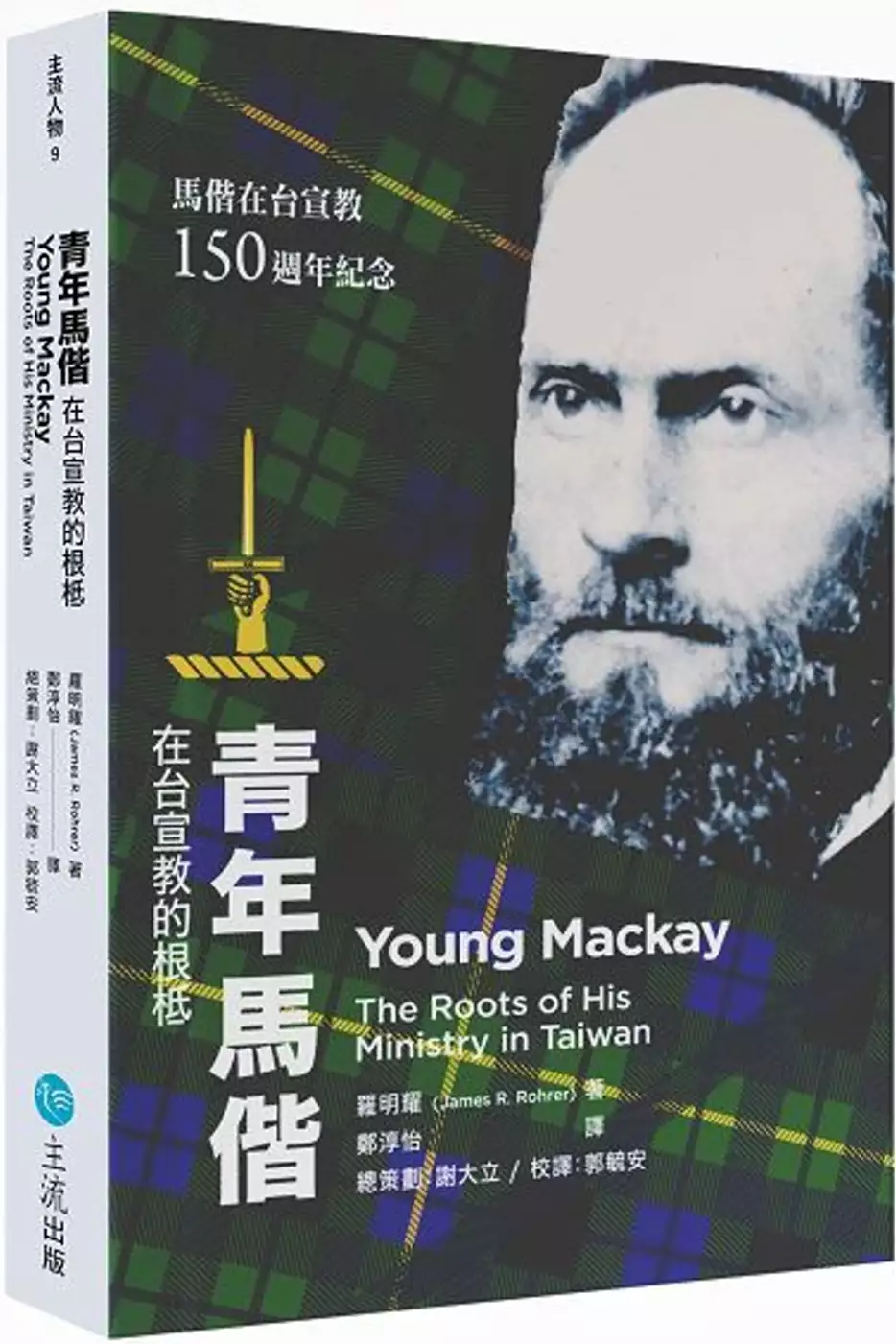

蘇格蘭移民的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦JamesRohrer寫的 青年馬偕:在台宣教的根柢 和(加拿大)阿利斯泰爾•麥克勞德的 布雷頓角的嘆息都 可以從中找到所需的評價。

另外網站移民英國工作- 2023也說明:不少華人機構也會舉行招聘會,例如要移民英國的話,可以先看看最新英國勞工短缺 ... 足跡可以說是遍布了全英國, 北至蘇格蘭Scotland, 南至英國移民搵工問題大家一直都 ...

這兩本書分別來自主流出版社 和上海譯文所出版 。

中國文化大學 法律學系碩士在職專班 劉建宏所指導 洪翊傑的 論個人資料保護之界線 (2021),提出蘇格蘭移民關鍵因素是什麼,來自於個人資料保護法、隱私權、電腦處理個人資料保護法。

而第二篇論文基督教台灣浸會神學院 基督教神學研究所 譚慧玲所指導 蔡韋雯的 基督教在臺灣:臺灣宣教的前瞻性研究 (2021),提出因為有 宣教在臺灣、本地跨文化宣教、網路宣教、生活化宣教、教會無牆的重點而找出了 蘇格蘭移民的解答。

最後網站印花稅大減︳英格蘭V.S蘇格蘭大比拼 - 全球樓行則補充:印花稅大減︳英格蘭V.S蘇格蘭大比拼. ... 全球樓行| 深入報道樓市新聞,覆蓋全球移民及家居內外資訊. 覆蓋全球樓市資訊 放租﹑放售專欄講座及課程英國 ...

青年馬偕:在台宣教的根柢

為了解決蘇格蘭移民 的問題,作者JamesRohrer 這樣論述:

受過高等教育的馬偕,為什麼總是喜愛赤足踩踏在福爾摩沙的泥土上? 馬偕為何能迅速融入台灣平埔族或高山部落人民中? 奉行基督精兵的現代聖約派是馬偕宣教的指導? 源於蘇格蘭高地而後被帶至上加拿大區的習俗, 由馬偕再次移植到北台灣! 在馬偕服事生涯中,他也不斷以實際行動保護歸信者免受外部的控制, 這個信念,很大一部分是來自馬偕對聖職專權和貴族政治的深切敵意! 身為高地農民之驕傲子孫的馬偕,拒絕盎格魯薩克遜主義的意識形態, 正如他也拒絕相信「資本主義能帶來一個美好繁榮且安適的新世界」! 要了解北台灣與南台灣長老會宣教政策的不同? 先從探索馬偕19世紀蘇

什蘭高地的大時代信仰環境與背景開始, 一步一步揭開馬偕在台宣教的面紗! 本書不是一本聖徒傳記,焦點也不在馬偕宣教的事蹟,而是在揭開1871 年底當馬偕抵達這座島嶼前,形塑他生命那幾個大部分仍不為人知的世界,這些根源強烈地影響了馬偕的宣教工作,以及他帶出的新台灣基督徒的群體。 本書特色 ◆ 重建影響馬偕的蘇格蘭和加拿大的世界 ◆ 一窺馬偕在美國以及愛丁堡神學訓練及實習經歷 ◆ 深入探索蘇格蘭及加拿大的宣教運動 感謝推薦 王榮昌牧師/北台灣教會對馬偕的認識似乎是突然出現在台灣歷史的一位外國宣教師,對他的瞭解很容易陷入「天賦秉異」的人格特質,造成對馬偕的瞭

解有著斷裂鴻溝的存在。作者正好將此部分補足。 林鴻信牧師/非常感謝James R. Rohrer ,使讀者對馬偕成長時期的認識突破長久以來的限制。此書著重與馬偕生命息息相關的三塊土地,使我們看見馬偕的生命特質如何孕育與互相影響,以及他對上帝國的信念與盼望中形成。 鄭仰恩牧師/羅明耀教授是一位用心且紮實的歷史學者,幾乎跑遍了加拿大、美國、蘇格蘭、英格蘭等地有收藏馬偕史料的檔案館,並將這些史料以「還原現場」的方式忠實地呈現出來。他的敘事風格簡潔又不失風趣、條理分明且描繪厚實。 謝大立牧師/這本書彌補了台灣現有馬偕研究的缺口,鉅細彌遺地鋪陳相關的時空回溯,幫助讀者像似搭乘小叮

噹的時光機穿越了時光隧道,回到馬偕家族所承接的信仰傳統。

蘇格蘭移民進入發燒排行的影片

|【威士忌藏家】擁過千單桶原酒 「好酒好蔡」蔡昊:鹵水鵝與Whisky最夾

「好酒好蔡」自開店以來一直好評如潮,創辦人蔡昊以當代中菜揚威國際,包括碧咸等名人紅星皆是其座上客。不過蔡昊明言,有好菜之前,先有好酒,既身為蘇格蘭威士忌最高榮譽——執杯者協會(Keepers of the Quaich)的終生會員,亦於10年間發展出自家的獨立裝瓶(IB)威士忌,去年排行蘇格蘭IB單桶出口量前五大,風頭可謂一時無兩。

蔡昊約10年前開始在蘇格蘭購入原桶威士忌,追求着單桶的獨立風味與個性,他認為市面上許多瓶裝威士忌都缺乏這種獨特性:「自己包桶、裝瓶,是因為覺得很多威士忌都被量產化,我們經常形容為免稅店的味道,即是大規模量產銷售,它肯定要照顧大多數人能接受的味道,變成你想飲的個性化作品便越來越少。當你想飲一些有個性的威士忌,你只能選擇單桶的威士忌。」

https://hk.appledaily.com/finance/20190330/EGJVYEYUXZH56ZXFO5DPJGF4MA/

影片:

【我是南丫島人】23歲仔獲cafe免費借位擺一人咖啡檔 $6,000租住350呎村屋:愛這裏互助關係 (果籽 Apple Daily) (https://youtu.be/XSugNPyaXFQ)

【香港蠔 足本版】流浮山白蠔收成要等三年半 天然生曬肥美金蠔日產僅50斤 即撈即食中環名人坊蜜餞金蠔 西貢六福酥炸生蠔 (果籽 Apple Daily) (https://youtu.be/Fw653R1aQ6s)

【這夜給惡人基一封信】大佬茅躉華日夜思念 回憶從8歲開始:兄弟有今生沒來世 (壹週刊 Next) (https://youtu.be/t06qjQbRIpY)

【太子餃子店】新移民唔怕蝕底自薦包餃子 粗重功夫一腳踢 老闆刮目相看邀開店:呢個女人唔係女人(飲食男女 Apple Daily) https://youtu.be/7CUTg7LXQ4M)

【娛樂人物】情願市民留家唔好出街聚餐 鄧一君兩麵舖執笠蝕200萬 (蘋果日報 Apple Daily) (https://youtu.be/e3agbTOdfoY)

果籽 :http://as.appledaily.com

籽想旅行:http://travelseed.hk

健康蘋台: http://applehealth.com.hk

動物蘋台: http://applepetform.com

#威士忌 #Whisky #鹵水鵝 #執杯者協會 #單桶

#果籽 #StayHome #WithMe #跟我一樣 #宅在家

論個人資料保護之界線

為了解決蘇格蘭移民 的問題,作者洪翊傑 這樣論述:

2010年5月26日修正公布「個人資料保護法」全文共計56條,條文皆於2012年10月1日正式施行(除第6條、第54條之條文外),主要係為擴大保護客體及普遍適用主體,新增有特種之個人資料、告知義務要求、資料之當事人得拒絕行銷、民刑事相關責任與行政處罰以及團體訴訟等之引進等,用以符合國際立法趨勢且更周全保護民眾之個人隱私,於現今資訊日益發達社會生活之中,全民皆應擁有個人資訊交換、分享之需求,在享受資訊自由利益之同時,應需注意不得侵害他人之隱私權益,所以對於資訊之運用及限制應該有所認識,因此,探究個人資料保護法對於個人資料之運用限制及程度,為本文之目的。本文首先探討個資法於日本、南非、美國、馬來

西亞、韓國、歐盟、奧地利等國家之立法情形及執行狀況,並探究保護之客體(個人資料)、範圍等,並分析個人資料之種類有哪些,以及我國個人資料保護與相關法規之關係,然後就個人資料保護法之立法目的,亦即包含個人人格權及隱私權之保護,並同時探討資訊隱私權、資訊自主權之保護;以及,當資料管理者於個人資料蒐集、處理、利用時,如何避免侵害個人資料擁有者之個人人格權,以促進個人資料之合理利用。最後就他國個人資料保護法之規定以及保障個人資料隱私權相關規範,提供本國個人資護法立建議立法趨向為探究。第五章綜合結論並提出筆者建議,希望藉由本文可讓讀者喚醒自我個資權益保護之意識,進而尊重他人之個資隱私及自主權益,以及針對其

他國家個資法之優點提供本國個資法制及作業上之建議,進而對於本國之個人資料保護法運用及限制,能在生活或工作中正確運用他人之個資。

布雷頓角的嘆息

為了解決蘇格蘭移民 的問題,作者(加拿大)阿利斯泰爾•麥克勞德 這樣論述:

兩百多年前,蘇格蘭高地麥克唐納家族的紅頭髮卡隆帶領妻兒跨越千山萬水,從蘇格蘭來到遙遠的新大陸,在那片擁有茂密森林與漫長冬季的土地上繁衍生息。後來,紅頭髮卡隆的後裔們陸續離開布雷頓角這座海島,散落在加利福尼亞的海灘、南美洲的礦區、非洲的沙漠……但無論走多遠,布雷頓角始終是縈繞在他們心頭永恆的牽掛。那對著巨頭鯨歌唱的夏日,少年追逐彩虹的背影,那些有關忠誠與背叛的傳說,在歲月的狂風暴雨中,幻化為一聲溫存而沉重的嘆息: “當我們被愛著的時候,我們就會變得更好。” 《布雷頓角的嘆息》故事穿梭於“現在”和“過去”之間,主人公亞歷山大?麥克唐納早已離開家鄉,對往事的記憶也已模糊,但與哥哥、妹妹的交集

卻讓他時常在不經意間回想起童年生活和祖輩的故事,他最終理解了血脈情深與那超越一切傷痛苦難的故土情懷。 這也是一部有關文化溯源的作品,是一部縮小版的蘇格蘭移民史。透過個人成長與家族變遷,阿利斯泰爾?麥克勞德展現了兩個世紀以來動盪的加拿大文化版圖,探索了不同語言、文化之間相斥共生的歷程。 阿利斯泰爾·麥克勞德(1936-2014),加拿大著名小說家。他生於加拿大薩斯喀徹爾省北貝特爾福德市,但在十歲時隨父母搬回世代居住的老家、位於加拿大大西洋省份新斯科舍省的佈雷頓角島定居。他早年從新斯科舍師範學院畢業後成為一名教師,後來,他相繼在新斯科舍省的聖方濟各?沙勿略大學和新不倫瑞克大

學攻讀學士和碩士學位,1968年在美國聖母大學獲得博士學位。年輕時為了維持學業,他做過伐木工、煤礦工人和漁夫。 1969年,在印第安那大學英語系執教三年之後,他回到加拿大,在安大略省的溫莎大學教授英文和寫作,直至退休。麥克勞德一生只出版了兩部短篇小說集《海風中失落的血色饋贈》(1976)、《當鳥兒帶來太陽》(1986)和長篇小說《佈雷頓角的歎息》(又譯《沒什麼大不了的》(1999)。2000年,他的加拿大出版社McClelland & Stewart將他早年兩部短篇集加上兩個新的短篇小說,出版短篇小說合集《島嶼》。 2014年4月,麥克勞德在溫莎病逝。 《布雷頓角的嘆息》是麥克勞德唯一

的長篇小說,歷時十三年完成,獲得包括都柏林國際文學獎在內的多個文學圖書獎。2009年,該書在“加拿大大西洋地區100部最佳作品”評選中名列榜首。

基督教在臺灣:臺灣宣教的前瞻性研究

為了解決蘇格蘭移民 的問題,作者蔡韋雯 這樣論述:

使命仍然緊迫,現在正是突破瓶頸的時刻!自從一六二四年荷蘭人來到臺灣,基督教傳入臺灣已經將近四百年時間,臺灣的基督徒人口卻還不到總人口的10%,顯示臺灣的基督信徒人口與教會堂數仍然有許多成長空間。本研究希冀透過文獻分析以及臺灣當代牧者們的質性研究訪談,回歸聖經宣教使命,回顧基督教初傳臺灣之宣教歷史,瞭解臺灣宣教之實況、挑戰與前瞻,進而提出研究結論與建議。 本研究發現,臺灣本地萬民包括新住民、外籍移工以及上境外學生乃是上帝賜與臺灣教會與信徒的新宣教良田,臺灣教會與信徒應責無旁貸地實踐本地跨文化宣教。COVID-19疫情帶來臺灣教會與信徒聚會生活的改變與調整,教會網路化宣教將為教會聚

會人數與信徒聚會生活開創新的局面。當每一位基督信徒以及每一間基督教會能以信仰生活化宣教,必定能使臺灣全地福音廣傳。 本研究根據研究結果對臺灣宣教之前瞻性發展提出之建議以作為臺灣基督教會與信徒得著萬民之參考:教會牆內進行遠近並重的宣教教育、教會牆外實踐人人起身的宣教行動、教會無牆回應跨越時空的宣教使命。 本研究為臺灣宣教畫一幅福音藍圖,呼籲臺灣各地的基督教會與信徒把握在臺灣宣教的良機,重視「本地跨文化宣教」的需要,看見萬民就在家門前、萬民就在網路裡,回應宣教使命,走出去迎向宣教挑戰,必能使福音傳遍臺灣全地以及世界萬國。

蘇格蘭移民的網路口碑排行榜

-

#1.蘇格蘭移民[7402]

DNA(45) 冰島(2). 暗箱幻象世界(Camera Obscura and World of Illusions). 愛丁堡農夫市集(Farmers' Market). Halloween角色扮演,萬聖節,聖誕聯歡, ... 於 45.132.1.179 -

#2.苏格兰开始招人搬去偏远小岛上住,安家费5万英镑?

苏格兰 政府推出一项政策: 如果有人愿意在偏远岛屿上长住,政府会送50000英镑(约人民币42.3万元)! 这里的“偏远岛屿 ... 於 redian.news -

#3.移民英國工作- 2023

不少華人機構也會舉行招聘會,例如要移民英國的話,可以先看看最新英國勞工短缺 ... 足跡可以說是遍布了全英國, 北至蘇格蘭Scotland, 南至英國移民搵工問題大家一直都 ... 於 bystreet.wiki -

#4.印花稅大減︳英格蘭V.S蘇格蘭大比拼 - 全球樓行

印花稅大減︳英格蘭V.S蘇格蘭大比拼. ... 全球樓行| 深入報道樓市新聞,覆蓋全球移民及家居內外資訊. 覆蓋全球樓市資訊 放租﹑放售專欄講座及課程英國 ... 於 dreamhouse.com.hk -

#5.Hongkongers in Britain 英國港僑協會 on Twitter: "蘇格蘭個人 ...

蘇格蘭 個人稅務簡介Personal Taxes in Scotland: An Overview #英國港僑協會 #移英港人 #MissionPerm #移英港人家園計劃 #移民英國 #BNO #網上講座 ... 於 twitter.com -

#6.移民蘇格蘭眨吓眼又返嚟喬寶寶有咩新搞作? - 東網

今年三月移民到蘇格蘭與家人團聚嘅喬寶寶,眨吓眼又返嚟喇!佢即將參演電影《時代》,呢套戲仲有楊明、曹永廉、李霖恩、莊思敏、 於 hk.on.cc -

#7.蘇格蘭Glasgow格拉斯哥移民香港人聚居地? - 英居

Glasgow移民是新興的BNO移民熱點。格拉斯哥移民稱得上是移民英國一線城市的最佳替代。Glasgow格拉斯哥是蘇格蘭第二大城市,城市配套及規劃可媲美其他 ... 於 ukgo.hk -

#8.分類:移民美國的蘇格蘭人 - Wikiwand

分類:移民美國的蘇格蘭人. 維基媒體分類 / 維基百科,自由的 百科全書. Oops something went wrong: Enjoying Wikiwand? Give good old Wikipedia a great new look. 於 www.wikiwand.com -

#9.人不能只有「生存」而沒有「生活」 在蘇格蘭唸書後回臺發展 ...

人不能只有「生存」而沒有「生活」──在蘇格蘭唸書後回臺發展的我,如何實踐 ... 一個移民與移居美國的決定──無法改變大環境,但你可以做出選擇 ... 於 crossing.cw.com.tw -

#10.英國移民|蘇格蘭愛丁堡重視教育幼兒服務充裕滿3歲享免費託管

惟蘇格蘭與英格蘭的教育制度有所不同,她提醒準備移民的家長要特別留意。 移英放慢生活節奏. 二○二○年七月,Winky與丈夫和女兒Natalie移居到愛丁堡時, ... 於 www.ohpama.com -

#11.香港人移民故事:「我喜歡香港和蘇格蘭雙重身份」 - BBC

去年3月,邱和他的妻子梅維斯和四歲的兒子海樂移民格拉斯哥。邱喜愛衛奕信徑和麥理浩徑,兩條以蘇格蘭人總督命名的香港徒步線路。 於 www.bbc.com -

#12.【淑梅足跡】喬寶寶移民蘇格蘭心繫香港 - 文匯報

2005年第一代《殘酷一叮》的叮王、香港第一位南亞裔全職藝人喬寶寶為兒子的健康問題放下這邊的工作移民蘇格蘭兩年,他一直惦掛香港,「蘇格蘭親戚多, ... 於 www.wenweipo.com -

#13.英國生活知識:如何在蘇格蘭改名? - One Immigration Solutions

英企国际移民事务所是一间在英国设立的移民咨询公司,致力于帮助有需要的人提供移民方面的专家意见,并以可承受的价格提供一流的移民服务。 於 www.oneimmigrationsolutions.com -

#14.移民英國點解要揀蘇格蘭? - OPTour海外頭條

蘇格蘭 位於英國的北面, 歷史上與英格蘭有千絲萬縷的恩怨情仇的確是「一匹布咁長」, 如果真的考慮移民去蘇格蘭, 我建議先了解一下當地歷史。 於 www.optour.net -

#15.【移民英國】蘇格蘭公民可以免費讀大學?格拉斯哥有咩特色 ...

Yahoo TV《 移民 攻略》呈獻:Smart2Go英國置業助理Derek Yip今集為大家簡單介紹了 蘇格蘭 最大的都市—格拉斯哥。 於 www.smart2go.hk -

#16.Tag: 蘇格蘭買樓 - 家譽專業移民

首頁 · 移民 ... Tag: 蘇格蘭買樓. Different bidding laws of England, Wales and Scotland | JiaYu. 海外物業. 英格蘭、威爾斯與蘇格蘭買樓出價法例大不同! 於 jnyintl.com -

#17.世界上最小的政治實體:皮特肯群島(Pitcairn)|方格子vocus

作為曾經的日不落帝國,英國除四大構成國(英格蘭、蘇格蘭、威爾斯、北 ... 面對越來越少的島內人口,皮特肯近幾年致力於吸引新移民及提振觀光,根據 ... 於 vocus.cc -

#18.明發表經濟計畫書施特金:已為蘇格蘭獨立充分準備| 國際焦點

天空新聞報導,蘇格蘭首席大臣施特金16日說,歷史上,沒有哪個國家比蘇格蘭「為獨立做了更 ... 文件中還將概述移民政策,以增加蘇格蘭的工作人口。 於 money.udn.com -

#19.【喬寶寶專訪1】太太廿萬嫁妝來香港申請特區護照被拒決定移民

喬寶寶為太太申請特區護照被拒,於是安排全家移民蘇格蘭格拉斯哥。 現在BNO是個熱門話題,喬寶寶分享移民英國的經驗,愈北部的房價愈抵買,他只花了二 ... 於 www.mpweekly.com -

#20.作曲家陳可嘉新作《潮生潮落》 本周在華府首演 - 工商時報

整場音樂會的其他曲目如:布魯赫的《蘇格蘭幻想曲》、孟德爾頌《芬加爾 ... 台灣是一個海島國家,有海洋事業,還有經由台灣海峽而來的移民,海洋有太 ... 於 ctee.com.tw -

#21.苏格兰移民申请- 在苏格兰生活- 苏格兰官方门户| Scotland is Now

目前主流的英国移民方案主要有两种,一是通过投资移民签证申请永居,二是通过创业创新投资移民申请永居。本页面将为你介绍英国投资移民的大致申请流程。 於 www.scotland.cn -

#22.但尼丁Dunedin - 晴天旅遊

擁有約10萬人口,是奧塔哥地區的中心都市,「但尼丁」在賽爾特語中意指蘇格蘭的首都「愛丁堡」,來自蘇格蘭的移民者建造了這座城鎮,仍有當時的石造建築被保存下來, ... 於 sundaytour.com.tw -

#23.拜登愛爾蘭尋根祖先的27, 000塊磚頭助修築大教堂今基督教會 ...

移民 教會在愛爾蘭蓬勃發展 ... 海上孤島沒有年輕人上教堂蘇格蘭老殘姐妹花敬虔禱告使島民經歷屬靈復興她們竟然是川普的姨婆. 於 ct.org.tw -

#24.一南一北宣教士:馬雅各與馬偕皆具蘇格蘭背景、一生奉獻台灣

在這樣的移民環境中,培養了他拓荒者的堅忍性格。 馬偕深受加拿大奮興福音派的理念和熱情所影響,其中包含在左拉鎮 ... 於 cdn-news.org -

#25.2022 1月蘇格蘭火節 - 臺北市新移民專區

(Lerwick)將舉辦聖火節(Up Helly-Aa),謝德蘭群島是英國領土的最北方,距離蘇格蘭本土200餘公里,過去曾完全受維京人控制,直到15世紀才納入蘇格蘭的版圖。 於 nit.taipei -

#26.【國際禁歌 】《格拉斯哥流浪》曾若華

【國際禁歌 】《格拉斯哥流浪》曾若華:那些移民蘇格蘭的香港人 ... 提起「格拉斯哥」(Glasgow),球迷一般會想起蘇格蘭球會「格拉斯哥流浪」,歌手 ... 於 simonglocal.com -

#27.蘇格蘭移民

格拉斯哥移民/ Glasgow移民香港人居住區Hillhead. 1690年時的人口為25 萬人,過了不到10年, ... 【離開香港】喬寶寶移民蘇格蘭與家人團聚乘搭夜機道別:再見香港. 於 82.117.255.64 -

#28.獨立公投再闖關!蘇格蘭領導人史特金:無論英國政府同意與否

首次公投結束至今,由蘇格蘭首席部長史特金(Nicola Sturgeon)領導、主張獨立建國的「蘇格蘭民族黨」(SNP),始終不放棄推動第2次獨立公投。 2016年6月 ... 於 www.storm.mg -

#29.蘇格蘭愛丁堡重視教育對家庭友善移英另一選擇【627期】

惟蘇格蘭與英格蘭的教育制度有所不同,她提醒準備移民的家長要特別留意。 移英放慢生活節奏二○二○年七月,Winky與丈夫和女兒Natalie移居到愛丁堡 ... 於 std.stheadline.com -

#30.【普世眺望】移民遷徙的宣教契機 - 教會公報

加拿大長老教會源於蘇格蘭,屬於改革宗的一支,在十八、十九世紀時由蘇格蘭移民傳入加拿大,1765年在今天的魁北克舊城區裡成立了加拿大的第一間長老 ... 於 tcnn.org.tw -

#31.「初選無罪」 全球聲援聯合行動4.15~4.16 默站聲援 - 棱角媒體

... 全球聲援聯合行動的英國主辦組識包括「Birmingham Hongkongers」、「細葉榕人道基金」、「Bristol Hongkongers」、「港裔蘇格蘭會」、「英國港僑 ... 於 points-media.com -

#32.古DNA揭露的移民史|最新文章 - 科技大觀園

根據歷史記載,冰島的第一批移民在西元870~930年(中國唐代末年)登陸。他們是北歐人與隨行的奴隸,來自挪威與不列顛群島。在先前幾個世紀,北歐人與愛爾蘭、蘇格蘭及 ... 於 scitechvista.nat.gov.tw -

#33.蘇格蘭移民

蘇格蘭移民. 王道還| 中央研究院歷史語言研究所助理研究員. 卡爾頓山(Calton Hill). 於 193.233.23.39 -

#34.作曲家陳可嘉新作《潮生潮落》 本周在華府首演 - MSN

整場音樂會的其他曲目如:布魯赫的《蘇格蘭幻想曲》、孟德爾頌《芬加爾 ... 台灣是一個海島國家,有海洋事業,還有經由台灣海峽而來的移民,海洋有太 ... 於 www.msn.com -

#35.蘇格蘭與紐西蘭 - 余老師英文作文教室

兩處地方都是山陵起伏、湖泊散佈期間,地形風景絕佳,許多蘇格蘭移民選擇定居紐西蘭南島,或許就是因為這地方讓他們想起故鄉。 紐西蘭的特色是整個國家就像間地理教室, ... 於 www.iwriteonline.tw -

#36.離家500里!蘇格蘭獨立公投尼斯湖水怪要移民? - ETtoday

蘇格蘭 即將於本月18日舉行獨立公投。有趣的是,在這個關鍵時刻,卻傳出了蘇格蘭觀光業的「鎮山之寶」:尼斯湖水怪也「出走」了! (尼斯湖水怪,Loch ... 於 www.ettoday.net -

#37.【移民英國】蘇格蘭公民可以免費讀大學 ... - Yahoo財經

持有有效BNO的香港人在2021年1月31日起,可以申請特別簽證在英國居留,Smart2Go英國置業助理Derek Yip今集為大家簡單介紹了蘇格蘭最大的都市—格拉斯哥 ... 於 hk.finance.yahoo.com -

#38.爱尔兰和苏格兰到底哪个更适合移民?_投资 - 搜狐

想要投资移民苏格兰,可以申请第一层级投资移民签证。 持该签证可以在英国居留3年零4个月,到期后可申请续签,满足相关条件后即可申请永居。 於 www.sohu.com -

#39.移民英國- 環球領域移民顧問公司The Vision Migration ...

英國除了英國本土之外,還有十四個海外屬地。 英聯邦由四個國家聯合而成,分別是英格蘭、蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭。英國採用議會制政體 ... 於 immigration-hongkong.com -

#40.以獨立復興民主

「建設新蘇格蘭」系列提供人民所需的資訊,讓他們能在蘇格蘭的未來公投上做出明智 ... 英國政府拒絕授予蘇格蘭移民的權力;儘管在未來25 年內,蘇格蘭是英國唯一一個工. 於 www.gov.scot -

#41.3週後決戰公投!蘇格蘭獨立最後電視激辯

照片中是名在愛丁堡揮旗支持蘇格蘭獨立的印度移民,他在2001年移民蘇格蘭並活躍於獨派的「Yes Scotland」陣營。 《德國之聲》25日報導,週一晚間英國 ... 於 dq.yam.com -

#42.【古維京人移民簡史(三)】蘇格蘭-擁有凱爾特人名字的諾爾 ...

正確來說,定居蘇格蘭的,是被稱為諾爾斯人(來自斯堪的那維亞的人),維京人只是其中的分支。然而,考古學家從一些遺跡中推斷諾爾斯人約在西元9世紀 ... 於 cuphistory.net -

#43.格拉斯哥香港人話您知,蘇格蘭移民Glasgow住邊區好! - 拾捌堂

作為土生土長的香港人,當然希望移民Glasgow後生活不會與香港時期相差太遠。那麼在英國有甚麼地區適合Scotland移民港人居住?其中蘇格蘭格拉斯哥好住嗎? 於 www.18hall.com -

#44.BNO移民蘇格蘭=兩張投胎券 | LIHKG 討論區

蘇格蘭 已經凍到同北歐差唔多 仲有佢哋啲英文lur到好似無時無刻都飲醉酒咁 ... 天空島梗係凍啦,應該無香港人會移民去個到,Glasgow, Edinburgh,St ... 於 lihkg.com -

#45.給持有香港英國國民(海外)簽證人士的歡迎小冊子 - GOV.UK

個中心遍佈英格蘭、威爾斯、北愛爾蘭和蘇格蘭(請參閱下方地圖),這些合作夥伴. 在國家移民政策上扮演重要的協調與支援角色,在融合計劃中亦不可或缺。英國政府. 於 assets.publishing.service.gov.uk -

#46.美國歷史簡介- 殖民時代COLONIAL PERIOD

17世紀初期年來到北美英國殖民地的多半是英國人,其他則來自荷蘭、瑞典、德國、法國,稍晚則有來自蘇格蘭與北愛爾蘭的移民。有些人離開家園是為了逃離戰爭、政治壓迫、 ... 於 web-archive-2017.ait.org.tw -

#47.分類:移民蘇格蘭- 維基百科,自由的百科全書 - Wikipedia

蘇格蘭 伊斯蘭教 (1個分類). Weekenddrag最後編輯於3年前. 維基百科. 本頁面最後修訂於2020年1月5日(星期日) 07:43。 除非另有註明,否則頁面內容均以CC BY-SA 3.0 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#48.英國會推《非法移民法》 蘇格蘭港人組織強烈反對:剝奪尋求 ...

英國眾議院日前二讀通過《非法移民法案》(Illegal Migration Bill),送交委員會審理。英國港人組織「The Hong Kong Scots CIC」日前聯同人權法律 ... 於 commonshk.com -

#49.【臺南圓環】圓環怎麼那麼多?讓遊客暈頭轉向的臺南特色

彼時擔任臺灣總督府衛生顧問的後藤新平,便延攬曾調查日本各地上下水道的蘇格蘭技師巴爾登(William Burton),著手考察全臺的排水工程,並提出了針對 ... 於 storystudio.tw -

#50.蘇格蘭政府送50萬住小島無交通無上網!每日只有兩班船出去

而在去年蘇格蘭政府便推出類似政策,希望吸引一些年輕家庭到蘇格蘭Highlands西面同北面海域的島嶼及村莊,指的是93個人口匱乏的小島,每個島大概 ... 於 travel.ulifestyle.com.hk -

#51.東南亞料理為何能席捲全台?除了美味之外支撐產業發展有這三 ...

另外隨著異國愛情的廣為接受,境外移入的東南亞籍配偶,也擁有龐大的消費及創業群體,依據內政部移民署的統計到2022年為止,與台灣因婚配而來台依親與 ... 於 www.foodnext.net -

#52.2023 年如何從蘇格蘭移民到澳大利亞

從蘇格蘭移民到澳大利亞海外技術就業點. 這對在蘇格蘭工作的外籍人士特別有利,因為它會獎勵那些曾在國外工作一段時間的申請人。 例如,如果您來自英國並且在過去十年 ... 於 letsgo-global.com -

#53.以下會員機構承辦移民英國業務

「移民」行業在臺灣屬於「特別許可業務」,無論代辦移民到國外或移民到台灣,皆需由「內政部移民署」特別 ... 其領土主要包括英格蘭、蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭等地。 於 www.tica.org.tw -

#54.開放移民救人口老化蘇格蘭獨立恐引發邊界爭議| 國際 - 三立新聞

蘇格蘭 獨立公投全球矚目,當地80多萬的外國移民成了統獨兩派,爭取的關鍵少數,而蘇格蘭獨派主張、開放移民的政策,卻和英國現行政策衝突, ... 於 www.setn.com -

#55.關於加拿大長老教會- Toronto - PCCWeb

早在蘇格蘭移民將長老宗信仰帶來加拿大之前,其實法國的改革宗教會(The Huguenouts)在十七世紀時因為逃避法國對於新教的迫害而早一步先來加拿大。可惜當天主教耶穌會來到新 ... 於 pccweb.ca -

#56.Blog 139 : 移民英國| 全方位簡約懶人包

移民 英國懶人包(1)地區. 英國地方非常大,著名的城市也相當多,比較受香港人注意的包括有英格蘭的倫敦、曼城、伯明翰、布里斯托,和蘇格蘭的愛丁堡 ... 於 www.ukimms.com -

#57.英國政府即將徵收移民健康稅(health surcharge)

英國政府頃公佈新聞稿表示,將自本(104)年4月6日起對歐洲經濟區以外(non-EEA)來英國(含英格蘭、蘇格蘭、威爾斯及北愛爾蘭)短期居留的外籍人士 ... 於 www.roc-taiwan.org -

#58.英國投資移民,無工作經驗、語言、學歷等要求,歡迎來電洽詢!

英國United Kingdom ... 英國是由大不列顛島上的英格蘭、蘇格蘭和威爾斯,以及愛爾蘭島東北部的北愛爾蘭以及一系列附屬島嶼共同組成的一個西歐島國。中文裡的「英國」一詞, ... 於 www.gisasia.org -

#59.【海外留學】BNO 移民英國- 蘇格蘭教育攻略

隨著BNO持有人移民英國的政策逐步開放,不少家長為移居後子女的教育而煩惱,儘管成為英國公民後,子女可以免費就讀中小學的公立學校,但長遠而言, ... 於 metroeducationplus.com.hk -

#60.“ Can you speak loudly? Concall時,這樣講錯了嗎?

曾於紐約、蘇格蘭、新加坡攻讀和從事設計研究,也曾任台灣報社雜誌記者編輯。 ... 台北藝術大學戲劇系畢業,八年前成了「愛的移民」,跟隨芬蘭籍先生移居芬蘭,育有愛 ... 於 www.eisland.com.tw -

#61.蘇格蘭農村勞動力短缺問題愈趨嚴重 - 玉山證券

目前蘇格蘭政府已研擬出一項特殊的試用簽證計劃,以解決農村地區的適齡勞工人口短缺問題,持有簽證者將在四年後獲得英國的永久居留權。然而,主管移民權力 ... 於 m.esunsec.com.tw -

#62.【離開香港】喬寶寶移民蘇格蘭與家人團聚乘搭夜機道別 - TOPick

△ 返蘇格蘭前獲契姐黑妹臨行送別,喬寶寶:「怕回去隔離14日要再做老竇。」 在香港土生土長的喬寶寶,去年結束與TVB的13年賓主關係,並透露有意定居 ... 於 topick.hket.com -

#63.蘇格蘭教會教我們的事- 教會歷史- 台灣基督長老教會

舉世矚目的蘇格蘭獨立公投日前開出結果,在高度直接民主下,決定續留聯合王國; ... 獲勝的城市,多是移民多、失業率高並擁有較多年輕人的地區,如居住著近15%移民、 ... 於 www.pct.org.tw -

#64.喬寶寶移民蘇格蘭感不適求醫喬嫂嫂:醫生說你無得救 - 香港01

51歲喬寶寶雖是印度裔,但於香港出世講得一口流利廣東話,而且對傳統節日認識甚深。2020年3月喬寶寶跟家人離開香港移居蘇格蘭,更自爆早前有不適要. 於 www.hk01.com -

#65.快炸掉了凱特爆氣梅都是為了這個

據說當時查爾斯下令,要威廉和哈利都別帶另一半去蘇格蘭,因為她們“不適合”出現在臨終的女王面前。49歲的賈布森說,當女王病危時,哈利堅持要帶梅根到 ... 於 www.westca.com -

#66.英國新簽證HPI詳情、BNO 5+1條件及移民準備清單 - MoneyHero

移民 英國,成為近年香港人最關心的話題之一,MoneyHero為大家準備好移民英國全攻略,如BNO5+1移民英國程序及條件、英國新簽證「高潛則人士」HPI移民政策、移民英國準備 ... 於 www.moneyhero.com.hk -

#67.蘇格蘭拓荒者後代 - 數位典藏與數位學習聯合目錄

內容描述:著蘇格蘭傳統服裝的馬偕博士全家照。馬偕博士的雙親來自蘇格蘭北部的高地地區,移民加拿大左拉村他們身體強壯,虔誠敬畏上帝,並以聖經教導子女, ... 於 catalog.digitalarchives.tw -

#68.濃濃蘇格蘭故鄉的情懷—紐西蘭但尼丁 - 巨匠旅遊

但尼丁這座古老的城市,主要起始於 1848 年蘇格蘭自由教會的移民、蓬勃發展於 1860 年代的淘金熱時期,當時成千上萬的蘇格蘭人移民到該城鎮,並逐漸開始以「蘇格蘭的 ... 於 www.artisan.com.tw -

#69.移民潮|超過九成港人首半年「落腳點」為英格蘭1/4揀大倫敦區

移英半年後蘇格蘭定居比例升. 據調查顯示,在大倫敦地區,最多港人選擇居住的10個地區,分別是京士頓(Kingston upon Thames) ... 於 www.am730.com.hk -

#70.【移民媽媽闖天涯】舉家移居丈夫故鄉蘇格蘭樂見5歲仔仔愛上學

Cherry因為一段網上情緣認識了遠在蘇格蘭的丈夫,他為她到港結婚、工作、定居,雖然不習慣香港的急速節奏,但和她在這裡建立了一個家,有兒有女... 於 today.line.me -

#71.移民蘇格蘭前吐苦水喬寶寶慨嘆效忠無綫換心酸 - 明報新聞網

移民蘇格蘭 前吐苦水喬寶寶慨嘆效忠無綫換心酸 ... 的演藝事業意興闌珊,萌生退意,決定「執包袱」於前晚返回他享有居留權的蘇格蘭,與家人共敘天倫。 於 news.mingpao.com -

#72.移民英國住邊好?盤點港人熱門英國移民城市- Wise

本文將介紹熱門英國移民城市,列出治安排名、平均樓價、生活開支等, ... 經濟一直穩健發展,是蘇格蘭的經濟中心,亦是倫敦以外英國最大的金融中心。 於 wise.com -

#73.215 馬偕的蘇格蘭淵源

George Leslie Mackay,1844-1901),通稱馬偕,是加拿大籍宣教師,而有蘇格蘭淵源。 ... 蓮蘇什蘭(Helen Sutherland),從蘇什蘭郡(Sutherlandshire)移民於加拿大。 於 www.laijohn.com -

#74.英國醫院被爆3年發生逾6500宗性侵案受害者包括兒童

蘇格蘭 警方更是以所謂「成本限制」為由,拒絕提供任何信息。 WRN創始人Heather Binning在一份聲明中說,「這些數據包括了新冠大流行時期的案件,想到這 ... 於 www.singtao.ca -

#75.香港到英國- 2023

香港到英國#英國買樓#英國移民#英國香港人生活交流區#homerenovationproject ... 英國由英格蘭、蘇格蘭、威爾斯及北愛爾蘭組成,以皇室、足球、威廉莎士比亞、中世紀 ... 於 buyers.wiki -

#76.英國蘇格蘭(Scotland, United Kingdom) - 國家發展委員會

英國蘇格蘭 (2016年成為會員/發布過2期開放政府行動方案) 最新的開放政府行動方案:2018-2020 第2期開放政府行動方案承諾事項數: 5 強調之政策領域: 財政透明度、 ... 於 www.ndc.gov.tw -

#77.香港人在蘇格蘭移民生活資訊 - Instagram

More camera effects. More stickers. More ways to message. Only on the app. Open the Instagram app. Not now. 於 www.instagram.com -

#78.英國蘇格蘭移民知識- 蘇格蘭人常用字及句子Scottish Words

英國蘇格蘭移民知識- 認識蘇格蘭人常用的字、詞語或句子(Scottish Words),讓您更易地融入蘇格蘭的生活及文化。例如Ma = my / dinnae = didn't / Am = I'm /ah 等等! 於 hkukhub.com -

#79.國家/地方政府基本資料 - 外交部領事事務局

Alex Salmond辭去蘇格蘭首席部長一職,由蘇格蘭民族黨副黨魁Nicola Sturgeon勝選繼任黨魁及首席部長。 2016年5月5日蘇格蘭進行第五屆蘇格蘭議會選舉,執政黨SNP順利連任, ... 於 www.boca.gov.tw -

#80.孤獨星球, , 自由行旅遊規劃,移民,移英聖經99% new

喺Hong Kong,Hong Kong買移民移英明燈英國蘇格蘭人間淨土Scotland lonely planet , 蘇格蘭,孤獨星球, , 自由行旅遊規劃,移民,移英聖經99% new. 於 www.carousell.com.hk -

#81.英國生活費實錄1 - DNLM 不求人

今個星期移民英國 是大熱話題,讓住在蘇格蘭愛丁堡的我也湊個熱鬧分享一下小感先。 好多post針對倫敦生活。無可置疑倫敦是最繁榮的英國城市之一, ... 於 dnlmdirectory.com -

#82.梦碎苏格兰:独立移民政策遥遥无望!

苏格兰 民族党党魁尼古拉·斯特金(Nicola Sturgeon)提出了一种不同的签证制度建议,“以满足苏格兰的独特需求”。然而,英政府迅速驳回了这些计划,称移民权利仍然是英国 ... 於 liuslaw.co.uk -

#83.【解構英國北部蘇格蘭】英國3大理想居住城巿蘇格蘭Glasgow ...

【解構英國北部蘇格蘭】英國3大理想居住城巿蘇格蘭Glasgow 同Edinburgh 竟然包攬兩席?!|香港人移民資訊BB班. by hkerpublished on 2 September 2022. 於 hker.gui.de.com -

#84.帶十七歲BNO女兒移居蘇格蘭升讀大學之部署 - EDUplus.hk

據筆者所知,蘇格蘭高等教育質量優越,但大學學制與英國大學不同。 ... 加拿大Stream A讀書移民計畫延期兩年留學移民簽證申請過三關懶人包 ... 於 eduplus.hk -

#85.驱车向远方——哈皮狗俱乐部2023旅游派对成功举办 - 高度周刊

他详细推介了一条去英国的自驾游线路,包括去圣安德鲁斯全球最古老的高尔夫球场挥洒球杆,去威士忌发源地的苏格兰艾雷岛及斯佩塞德等地品尝美酒,去 ... 於 riseweekly.com -

#86.但尼丁:紐西蘭古老火山上的蘇格蘭風味小城遊記攻略 - Trip.com

作为新西兰最古老和最重要的移民城市之一,但尼丁到处洋溢着浓厚的苏格兰风情:从历史悠久的古迹建筑,到供应传统苏格兰美食肉馅羊肚(haggis)和 ... 於 hk.trip.com -

#87.蘇格蘭首位穆斯林首席大臣如何推動獨立受矚 - Rti 中央廣播電臺

英國保守黨首相蘇納克來自印度教家庭,他父母的家族根源可追溯至英殖印度。 倫敦市長沙迪克汗(Sadiq Khan)則為巴基斯坦移民之子,是西方首都首位穆斯林 ... 於 www.rti.org.tw -

#88.多明麗-英國移民

大不列顛及北愛爾蘭聯合王國,通稱英國,是由大不列顛島上的英格蘭、蘇格蘭和威爾斯,以及愛爾蘭島東北部的北愛爾蘭以及一系列附屬島嶼共同組成的一個西歐島國。 於 www.dominifriend.com -

#89.蘇格蘭與台灣人的健康 - 康健雜誌

第一位是蘇格蘭愛丁堡大學醫學院畢業的馬雅各醫師,曾經在高雄旗津與台南 ... 馬偕係移民加拿大的蘇格蘭人後裔,隸屬加拿大長老教會而非來自蘇格蘭。 於 www.commonhealth.com.tw -

#90.收藏分享明跑(響21 白州18 致父山崎百富達爾維尼帕迪雅克)

討論主題:移民帶不走,收藏分享明跑(響21 白州18 致父山崎百富達爾維尼帕迪雅克) ... 蘇格蘭. 百富21馬德拉桶:8500m 達爾維尼30: 17000m 於 www.p9.com.tw -

#91.蘇格蘭四日三夜5大景點全攻略!愛丁堡農夫市集新鮮蔬果 ...

愛丁堡是蘇格蘭的首都,不但是蘇格蘭人口第二多的城市,僅次於格拉斯哥(Glasgow), ... 移民英國| 疫情後初次旅行:蘇格蘭四日三夜5大景點全攻略! 於 www.etnet.com.hk -

#92.蘇格蘭移民

蘇格蘭威士忌體驗館(Scotch Whisky Experience). Good seller,有交帶. ... 英國格拉斯哥移民真的好嗎? ... 如果您自己從蘇格蘭移民到澳大利亞,那麼給自己10 分. 於 185.224.129.155 -

#93.蘇格蘭的天空- BNO英國移民分享會:第一部分總結1. 天氣

(資料來源: OECD, Pisa) 蘇格蘭使用Highers 或者Ad. Highers (普遍學習期為五-六年) 作爲大學入學及中學文憑評分基準, 同學在中五時已經可以考Highers並 ... 於 www.facebook.com -

#94.Google 翻譯

蘇格蘭 的蓋爾文. checkhistory. 韃靼文. 譯文語言. search. close. clear. 最近使用過的語言. 所有語言. checkhistory. 土耳其文. checkhistory. 土庫曼文. 於 translate.google.com -

#95.五大理由點解投資蘇格蘭物業 蘇格蘭物業種類您要知!【樓巿 ...

隨著移民潮,愈來愈多人移居海外,其中,英國是一個非常熱門的國家,帶動了當地的樓巿發展。 而近年來,蘇格蘭也變得深受投資者歡迎。 於 www.quamnet.com