蝦皮帳號隱藏的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦趙函穎寫的 營養師的減醣生活提案【加贈減醣飲食建議VIP卡】:獨家限醣5階段╳8大肥胖案例破解╳50道減醣家常菜,打造不失敗的瘦身計畫 和艾蜜莉‧雷諾茲的 我的躁鬱人生不抓狂指南:面對混亂失序,如何生活、戀愛,好好照顧自己都 可以從中找到所需的評價。

另外網站澳交換生2月前「早已老鼠藥中毒」3度送醫!調查驚見「女密友 ...也說明:圖/翻攝自蝦皮). 據了解,肖雷在事發當天前往女密友家中備課時,發現桌上有一杯「果汁」,原以為是女方為他準備,怎料裡頭竟有「加料」,被發現當下已喝下大半杯。

這兩本書分別來自幸福文化 和木馬文化所出版 。

最後網站2023 車用數位電視安裝 - laesvegas.online則補充:3 、配置有高速的車用專用晶片,在數位電視訊號24小時訂購網址:【蝦皮 ... 數位電視/ 車用強波放大天線A-618 (M50A) 100 % 防水隱藏13dbi增益無限 ...

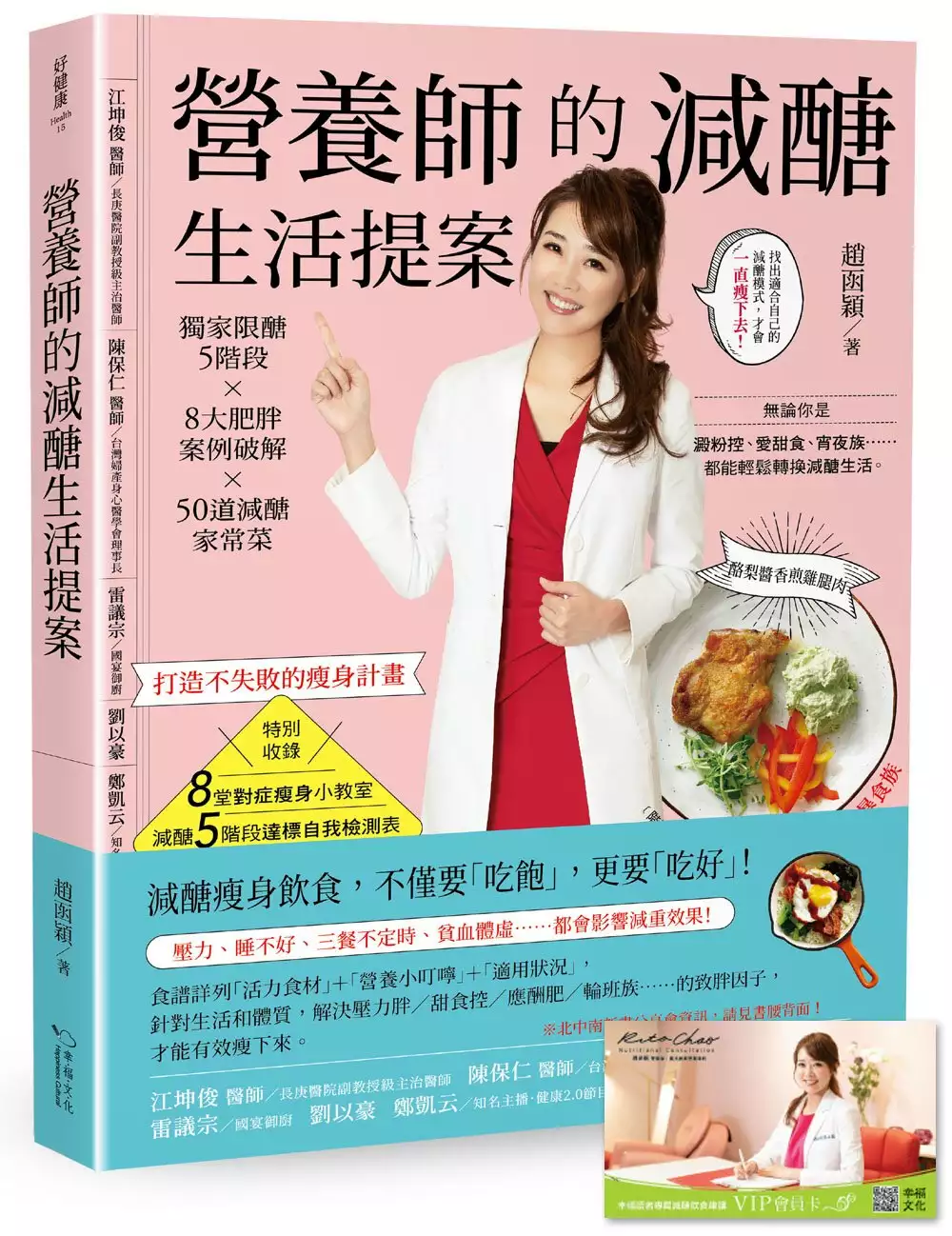

營養師的減醣生活提案【加贈減醣飲食建議VIP卡】:獨家限醣5階段╳8大肥胖案例破解╳50道減醣家常菜,打造不失敗的瘦身計畫

為了解決蝦皮帳號隱藏 的問題,作者趙函穎 這樣論述:

★★第一本由營養師設計的減醣食譜★★ 針對8大類肥胖狀況,規劃適合亞洲人的「5階段減醣飲食」, 無論你是:澱粉控、愛甜食、宵夜族、重口味…… 都能成功轉換成易瘦體質,再也不復胖! 【獨家限量─讀者專屬減醣飲食建議(價值2000元)】 隨書附贈讀者專屬「減醣飲食建議VIP會員卡」,提供晨光健康營養專科諮詢中心遠距「減醣健康飲食建議」。掃描卡上QRcode,上網登錄卡片上專屬帳號,回答線上問題,就能獲得為你量身打造的專屬建議,讓你減醣計劃心想事成。 ※每張會貴卡編號限兌換乙次,不得折抵現金或於中心一對一諮詢或其他專案使用,詳見卡上說明。 【想用減醣飲食瘦

身,不能只求「吃飽」就好】 減醣、低醣、生酮飲食是最近這兩年的健康和健身/瘦身關鍵字,目前也有不少關於減醣的食譜,其中建議讀者們的減醣/低醣飲食步驟,大多是「一開始就控制在一餐20g、一天60g以內」。 ◎每個人適應減醣的程度不一樣,營養師精確分析各種「難瘦」原因。 但是,亞洲人原本的飲食習慣,就是澱粉(碳水化合物)占飲食的50~60%,要立刻開始降低醣質攝取原本就不容易,同時,每個人的身體對於減醣的適應度也不同,並非人人都能直接轉換為一天只攝取60g的醣質。 最重要的是,羅馬並非一天造成,因錯誤的飲食和生活習慣,導致肥胖問題,直接從「重口味、多澱粉、宵夜」等型態,突然改

變為一天只能攝取60g醣質,很難堅持下去的案例大有人在,更有因此對自己失去信心,在抱著「減醣飲食太難了!」的挫折感下,持續著隱藏三高、糖尿病危機的飲食方式。 透過營養師的專業分析,書中將列出不同的體質運用低醣飲食達到健康瘦身、營養充足均衡、吃得飽不挨餓的方法。除了針對各種飲食習慣和體質的對症瘦身提案,還有專為以飯麵為主食的亞洲人設計「減醣5階段」,從調整現有飲食習慣開始,一步步邁向減醣燃脂的全新健康生活。 【找出適合自己的減醣模式,才會一直瘦下去!】 「胖」的原因,不光是吃多+動少,分析「致胖因子」,搭配減醣飲食,才有最好的效果 ‧常見肥胖實例一一破解,你也可以瘦下來!

※〈壓力疲勞型肥胖〉熬夜、睡眠不足,3年爆肥20公斤 女/37歲中階主管/半年瘦下15公斤,體脂由32%降至23%。 用糙米和地瓜取代白飯麵條,每餐吃足2份蔬菜;補充B群增加代謝。 ※〈體虛型肥胖〉貧血、畏寒,月經失調,產後肥胖,一運動就頭暈目眩 女/40歲二寶媽/3個月從80公斤瘦到69公斤(-11),貧血、手腳冰冷狀況改善。 把熱甜湯換成熱薑茶,補充薑辣素促進代謝;補充含鐵食物如牛肉和菠菜;攝取柑橘、甜椒等高維生素C的蔬菜。 ※〈應酬多型肥胖〉聚會多、晚吃、酒喝太多 男/39歲業務經理/2個月瘦11公斤,內臟脂肪從15降到6。 應酬當日的早午餐減醣

,不混酒、應酬前補充維他命b群和薑黃;喝酒前先吃蛋白質和膳食纖維的食物。 ※〈無麵飯不歡型肥胖〉:天生「飯桶」,熱愛精緻澱粉 男/25歲工程師/3個月瘦6公斤,血糖值恢復正常。 便當主食選擇非油炸,手搖飲喝無糖茶類,晚餐主食改吃地瓜、南瓜、花椰菜飯取代。 【獨家減醣5階段,確實改變飲食習慣、轉換易瘦體質】 〈第一階段〉均衡攝取期:6大步驟調整飲食型態,準備轉換減醣生活。 〈第二階段〉碳水減量期:每日醣質攝取150g,調整總熱量碳水佔比為40%。 〈第三階段〉積極燃脂期:每日醣質攝取110g,啟動身體燃脂模式。 〈第四階段〉突破停滯期:醣質攝取再減半!每日75

g。 ※注意!每人每天最低要攝取50g醣質,第四階段建議最多吃一週。 〈第五階段〉平穩維持期:每日醣質攝取130g,不勉強自己的健康均衡飲食。 ※各階段醣質攝取建議,以減重飲食每天1500大卡熱量為基準。 【50道減醣料理,詳列「活力食材秘訣」、「營養含量」和「適用狀況」】 (1)減半期取代澱粉的主食食譜──花椰菜飯、豆腐飯、櫛瓜麵、蒟蒻麵,減醣不減量 -雞肉咖哩薑黃花椰菜飯:含醣量8.4g,適合「飯麵控、應酬族」等。 -白酒蒜蝦義大利櫛瓜麵:含醣量15.1g,適合「身體虛、宵夜族」等。 (2)補充蛋白質、增肌減脂的減醣肉料理 -蒜炒櫛瓜雞腿肉:含醣量

6.8g,適合「好水腫、暴食族」等。 -彩椒豆干肉絲:含醣量12.6g,適合「壓力大、宵夜族」等。 (3)健康養腦的海鮮料理 -檸檬鮭魚時蔬串:含醣量13.4g,適合「好水腫、經前怒」等。 -綜合海鮮燒烤:含醣量17.1g,適合「應酬族、宵夜族」等。 (4)宵夜吃也OK! -毛豆香菇豆皮:含醣量9.7g,適合「便祕族、飯麵控」等。 (5)營養、美味、一鍋好滿足的減醣湯 -起士咖哩豆腐鍋:含醣量16.4g,適合「壓力大、暴食族」等。 -韓式豬肉泡菜湯:含醣量15.8g,適合「身體虛、宵夜族」等。 (6)營養師的私房減醣甜品 -枸杞紅棗黑木耳養生

飲:含醣量8.8g,適合「想吃甜、便祕族」等。 -酪梨堅果香蕉豆奶:含醣量14.9g,適合「經前怒、想吃甜」等。 本書特色 ‧8堂對症瘦身小教室,搭配5階段減醣,用適合自己的方式、按部就班穩穩瘦下來。 ‧用「減醣5階段達標自我檢測表」,提醒自己維持正確飲食的努力。 ‧特別為每道食譜規劃不同飲食&致胖類型的「適用狀況」,加倍有效! ‧活力食材重點提示,營養師設計的減醣食譜,不僅要你瘦,更要有好氣色、好體力。 名人推薦 江坤俊 醫師/長庚醫院副教授級主治醫師 陳保仁 醫師/台灣婦產身心醫學會理事長 雷議宗/國宴御廚 劉以豪、鄭凱云/知名主播/健康

2.0主持人

蝦皮帳號隱藏進入發燒排行的影片

頻道會員已經啟用啦!不僅有會員專屬獎!還有更多的會員專屬福利!

更重要的是一個月只要少少的60元!沒錯就是60元!

心動不如馬上行動!趕快成為Kman的專屬會員吧!

成為這個頻道的會員並獲得獎勵:

https://www.youtube.com/channel/UCR1aVJCBoPag2f3SgCidhLw/join

1.官方LINE帳號 ID:@trr8079f

2.臉書粉絲團:https://www.facebook.com/KmanCatcher

3.Instagram:https://www.instagram.com/kman_youtuber/

4.蝦皮賣場:https://shopee.tw/is910227

5.Twitter:https://twitter.com/is910227

6.影片抽獎活動資格

①訂閱頻道

②抽獎影片按讚

③影片下方留言區留關鍵字

④於抽獎名單公布前分享影片並設為公開

Kman機台位置:(隨時更動,已最新影片說明欄資訊為主)

1.【台南市】文賢路1086號(豪麻吉)

2.【台南市】永康區中華二路285號(金夾)

3.【台南市】東區崇善路470號(金夾)

4.【台南市】北區和緯路四段175號

5.【台中市】台中市龍井區遊園南路286號

6.【苗栗縣】苗栗縣頭份市八德一路174號

7.【苗栗縣】苗栗縣頭份市東民路35號

8.【新竹縣】新竹縣竹北市勝利12街138號(夢工廠)

9.【桃園縣】中壢元化路元化路137(摩天輪)

10.【桃園縣】中壢區福州二街483號(胖老爸)

11.【彰化縣】南郭路一段170號(夾愛🐰)

12.【新北市】永和區永貞路55號(正面對決)

13.【香港】荃灣眾安街65-67號地下67號舖(自由夾)

14.【香港】觀塘396號毅力工業中心地下A&B鋪(觀塘大亨)

15.【香港】觀塘牛頭角宜安中心3號鋪(觀塘元氣爪)

16.【香港】觀塘牛頭角道300號(觀塘Sweet time)

歡迎詢問★夾娃娃問題★合作工商★贊助★影片授權★影片權利金★等問題

#夾娃娃 #娃娃機

我的躁鬱人生不抓狂指南:面對混亂失序,如何生活、戀愛,好好照顧自己

為了解決蝦皮帳號隱藏 的問題,作者艾蜜莉‧雷諾茲 這樣論述:

我走過狂躁抑鬱,崩潰自毀, 曾以為自己沒有未來,不值得被愛。 現在,讓我為你的雨天撐傘。 ★最誠實慘痛的告白 ★最暖心實用的陪伴 ※附台灣版求助專線與網站資源 我希望這本書可以幫助任何有類似經驗的人,或任何經驗完全與我不同的人,進一步了解自己的心理問題,或至少得到一些啟發,知道該如何有效地面對。我希望他們可以避開我曾犯下的一些致命錯誤,或最起碼感覺好一點,因為不是只有他們會在談戀愛時不小心說漏了嘴,或鬱症發作時活像隻亂翻垃圾的浣熊。——艾蜜莉.雷諾茲 我曾是不快樂的青少年,十三歲開始自殘而後企圖自殺。大學時期,我是抑鬱又狂躁的怪咖。我不

知該如何面對繽紛多彩的大學社交環境,只剩下一團混亂的人際挫敗。我日夜顛倒、在網上一日發數百則貼文,甚至傷害自己。我的失序行徑讓旁人退避三舍,還在背後稱我「瘋女人」。歷經幾番休學,我才斷斷續續完成學業。鬱期時,我酗酒自殘,蓬頭垢面,在床底囤積幾十支酒瓶,穿著幾天沒洗的衣服去上班;躁期時,我徹夜不睡,到處發表不知所云的高論。我忽視了心理警訊,糟蹋別人的好意,摧毀我的生活與一切情誼,我以為我會一直瘋下去。 這是我跌跌撞撞、有點糗也有點好笑的經歷。我想寫給正走在復原之途、或是正陪伴親友同行的你,這段路途有笑有淚、有晴也有雨,希望這些實用的指南與建議,能幫助你走得更平穩,更能好好照顧自己。

●好好照顧自己 15個振作的方法+9個進階自我照護+設定SMART目標=維持穩定狀態 ●看醫生 診斷不是貼標籤,別讓診斷結果成為你的束縛。 ●復原之路 我的服藥與心理治療經驗,耐心找到最適合自己的方式。 ●談戀愛 面對伴侶,誠實為上,給對方選擇的機會。 ●陪伴有精神疾病的伴侶 千萬別說:「為什麼你不去看醫生/不去跑步/不吃得營養一點?」 ●避免自殘 緩和想傷害自己的衝動,轉移注意力。 ●因應復發 復發不會抵銷你曾付出的努力,留意觸發因子,擬定應變計畫。 讀者五顆星推薦 ★★★★★這本

書提出很實用的觀點,也附上許多細節,因此更有助益。我願意推薦給所有我抓狂及沒抓狂的朋友。 ★★★★★真實道出精神疾病患者的生活,知道別人也跟自己擁有相同的經驗才不感孤單。本書提供的建議不管對精神疾病患者或親友都很實用。我極力推薦給深受心理問題所苦的朋友或其家人朋友。 ★★★★★讀了本書會覺得:我應該會沒事的,畢竟每個人也都在掙扎。 ★★★★★就像有人跑進我的腦而且把我的想法全部寫出來,知道自己並不孤單很令人安心。作者很巧妙地不讓讀者覺得太孤單,但給予建議時又會以平起平坐的方式。如果你或你的朋友正面臨心理問題,買了吧!!! ★★★★★非常寫實也非常有趣。推

薦給正在與精神疾病奮戰的人,或是有所愛之人正在與精神疾病奮戰。 ★★★★★我相信這本書能幫助曾經或現在患有精神疾病的人——包括我。這本書如實呈現精神疾病的發作情況,而且憂鬱的週期發作時有時候的確很討厭。 ★★★★★我買了三本要送朋友,但最後我一本都捨不得給! 名人推薦 許欣偉(聯合醫院松德院區精神科主治醫師)——校訂、導讀 蘇益賢(臨床心理師) 吳佳璇(精神科醫師) 一致推薦 作者簡介 艾蜜莉.雷諾茲(Emily Reynolds) 自由撰稿人,定居倫敦。寫作主題包括心理 健康、科技、自然科學與性別的專題報導與評論,亦涉獵

音樂、交友、兩性等類別。曾任職《連線》(WIRED)雜誌一年,主要撰寫新聞與專題,作品也散見《紐約雜誌》(NY Magazine)、《衛報》(Guardian)、《泰晤士報文學增刊》(Times Literary Supplement)、《新政治家》(New Statesment)、英國國家廣播公司等。建立以實用自我照護為目標的推特帳號「@everydaycarebot」,自動推播如何與心理疾病共處的實用建議。二○一六年,為女性之聲(Words by Women Awards)共同創辦人,為英國唯一授予女性記者的獎項。 譯者簡介 婁美蓮 台中人,喜歡優游文字、喜歡學習語言、喜

歡涉獵新知,所以始終熱愛翻譯這個工作。英文譯作有《不良女性主義的告白》、《察沃的食人魔》、《走進西藏聖山》、《鏡頭背後的勇者》、《旅行,教孩子學會勇敢》等;日文譯作則有《惡意》、《白色巨塔》、《米樂的囚犯》、《黃色大象》、《活屍之死》、《Another》、《味的散步》等。 引言 1.看醫生 2.自我照護 3.談戀愛 4.求學 5.自殘與自殺 7.家人和朋友 8.網際網路 9.復原與復發 附錄:相關資訊與求助管道 ※ 附台灣版求助專線與網站資源 致謝 推薦序01 心理不舒服,誰能告訴我該怎麼辦? 蘇益賢(臨床心理師 美國情境行為科學協會專業會員*)

「心理師,你知道嗎?」坐在對面的個案,猶疑著是否要繼續說。 「你說,我在聽。」 「其實,在走進治療所之前,我已經在樓下門口徘徊了好幾次……」 雖然物質進步、文明逐漸進展,我們擁有更好的醫療技術來處理身體的各種疾病。但唯獨「精神疾患」這塊,多數民眾的觀念其實還停留在古早時代。從新聞報導到日常用語,都可見到社會對精神疾病的刻板印象。 研究顯示,心理疾病其實是非常常見的。只是,就像感冒一樣有輕、有重,不是所有心理困擾都要就醫才會好。但是,確實有一定比例的心理困擾需要專業協助。 心理疾病常受到不平等的對待。牙痛看牙醫?「嗯,合理。」感冒看家醫?「也

合理。」心痛看心理師?「有這麼嚴重嗎?睡個覺就好啦!」、「那不是給瘋子看的嗎?」正是這種對心理困擾、精神疾病的錯誤觀念,使得身心科、心理諮商蒙受了不少「委屈」,也讓民眾就診前的心理壓力倍增。 這狀況其實不太妙。事實上,在心理「困擾」發展為「疾病」的過程,若能及早接受協助,反而能大幅避免發病或惡化的可能。心理健康就跟身體健康一樣,預防勝於治療。除了治療疾病之外,歐美國家也將心理諮商視為一種「預防保健」,甚至更積極的視為「人生教練」。幫助一個人把自己的人生從八十分進步到九十分。 汙名化使得精神疾病變成不適合開誠布公討論的話題,也阻礙了正確知識的傳播。患者共有的心聲常是:「為什麼

沒有人可以早點告訴我這些事?」對此困境,身為躁鬱症患者的作者也有同感。「未被診斷、自我(用錯誤的方式)治療、誤診、接受正確治療、恢復、復發、慢慢穩定」。作者詼諧又直率地,大方秀著自己跌跌撞撞換來的傷口,告訴大家如何讓這條走得順一點。 讀著這些故事,過來人或許會感動地發現:自己並不孤單。比方說,知道自己罹患精神疾病,感受其實非常複雜。一方面,對於內心之痛,我們終於找到一種解釋,這是種解脫。但同時,我們又會想極力擺脫這個標籤,深怕標籤之下自己的本質逐漸消失,這是種恐懼。被這兩股力量拉扯著,常使人處於認同的矛盾之中。 又或者是對症狀進行赤裸又殘酷的自我剖析,無論我們是否曾有相同經

歷,都更能同理身心失衡的感覺。透過這些自述,「食不下嚥」從一句成語、一個症狀,變成了一段故事。未來,面對心頭的不舒服時,我們不會只一味追問:「你為何明知傷肝卻還是酗酒?」、「你為什麼要自殘?」。讀過本書後我們會知道,症況只是一種表層,底下還有很多故事沒有被聽見。 心頭不適,其實是有方法可以面對與處理的。作者用自己的經驗告訴我們,妥善照料後,這些苦不必然會使人走上自我毀滅之路。反而能引領我們走上另一條自我探索的路——一條雖然辛苦,卻能讓我們看見獨特人生風景的路。 此時或者過去,無論處在心理苦痛中的人,是自己還是親友。在這段孤單的路上,我們都盡力了。除了練習好好照顧自己的起居、

閱讀正確的資訊之外(本書針對這兩點,恰好提供了非常多具體的作法與示範),請不吝於透過專業協助陪你找到力量,走過那段最辛苦的路。也請別讓社會不成熟的刻板印象,阻礙你去做你覺得為自己好的、重要的事。別擔心、別害怕、別再徘徊,請讓我們有機會聽聽你的故事。 「精神疾病依舊不能阻止我做我想做的事」。作者所言不假,本書即是見證。期望本書的出版,能讓大眾對心理疾病有更多正確的認識,讓不必要的汙名化可以慢慢被破除。更期望作者的故事,能鼓勵更多深受心理苦痛的朋友們,耐心自我照護,必要時勇敢協尋專業幫助。深信在未來某天,走過心頭的苦痛時,我們也能跟作者一樣,完成那些我們真心想做的事。 *本文作

者現任職初色心理治療所。專長為心理評估、心理治療。經營有臉書:心理師想跟你說、心理學部落格:心理師的口袋。 推薦序02 如何與病共存 吳佳璇(精神科醫師作家) 這是一本獨特的情感性疾患病人自助手冊。作者將自身經驗系統化,回溯如何將青少年時期開始的劇烈情緒起伏,及其伴隨著斷裂生活,納入精神疾病的概念,以及種種與病共存的「撇步」。 不同於專業人士撰寫的類似書籍,作者將談戀愛、受教育,人際關係(家人與朋友),以及網際網路使用專章處理,使本書更生活化,更貼近病人與家屬的需求。我相信不只是舊稱躁鬱症的情感性疾患病人讀來有感,其他精神疾病患者讀了,也能收觸類旁通之效。 引

言 被診斷罹患了躁鬱症,是我這輩子最開心的時刻。談戀愛、畢業、姪子出世……這些風花雪月的小事兒,跟「你罹患了第一期躁鬱症(biploar 1 disorder)」這句話相比,根本不算什麼。遇到真命天子?沒什麼大不了。把學士帽丟到半空中,代表你終於從三年的勤奮向學解脫了?隨便啦!當你坐在昏暗、單調的小房間裡,聽著精神科醫師對你說:「沒錯,你確實罹患了慢性心理疾病。」時,那些再也不重要。 我知道我的語氣不太莊重,但我一點都不誇張。說到我的確診之路,的確是條漫漫長路。我經常坐在簡陋的候診室裡一耗就是好幾個小時。從我第一次發病開始,我花了十年的時間──十年,跟精神科醫生、家庭醫師(GP),

還有兩光的心理諮詢師打交道;十年的誤診和吃錯藥讓我生病、發胖,甚至病情加重。我可以像小朋友背九九乘法那樣,把我吃過的藥名如數家珍地背給你聽──「選擇性血清素再回收抑制劑(SSRIs)」、「單胺氧化酶抑制劑(MAOIs)」、「三環類抗抑鬱藥(tricyclic antidepressants)」、「非典型抗精神病劑(atypical antipsychotics)」等等;還有被誤診的那些病名,什麼重度憂鬱症(major depression)啦、邊緣型人格障礙症(borderline personality disorder)啦 ,以及模擬兩可的「你應該過幾個禮拜就會好了。」我接受、否認,然後終

於接受「自己的心理健康確實存在著一些問題」。那感覺就像是參加鐵人三項或超級馬拉松,或入圍了歌唱選秀節目,讓人忍不住熱淚盈眶。所以,即使有點後知後覺或事後諸葛,但那天當我被確診時,我真的有種撥雲見日的感覺。 *** 第一次心理出現問題是在我十三、四歲的時候。它們毫無預警,說來就來,我根本搞不清楚是怎麼一回事,或自己到底有什麼感覺。我只記得大部分時間我都懶洋洋的,精神無法集中,對學校課業或班上同學興趣缺缺。後來我開始暈眩,它發作的如此頻繁,彷彿我的靈魂游離於肉體之外,感覺非常不真實(我後來才知道這在臨床上叫解離狀態——試圖讓自己的意識和造成壓力的環境分開)。坐校車回家的路上,我會呆呆地

望著窗外的房子和商店從眼前閃過,卻沒辦法把這些影像跟「自我」產生任何的連結。 此外,我感覺到極度的悲傷;我變得嗜睡,對任何事都提不起興趣,唯一能讓我活過來的事就是自殘。我會偷偷在家裡或趁學校午休的時候,躲在廁所裡做些不好的事。 我那時沒想到自己有可能是病了。我完全沒有這樣的念頭。 之所以如此,我想部分原因在於憂鬱症或躁鬱症的許多症狀,都跟青少年的人格特質很像。差別在於嚴重的程度和時間的長短。只是身為一個十四歲的羞澀青少年,你實在不知道該怎麼表達,跟別人講述你的感覺。在維基百科上瀏覽介紹沙特(Sartre)的文章,把我的不舒服看成是深奧的存在主義哲學,也完全沒有幫助

。天曉得,那種窒息的恐怖感覺並非出於我個人的選擇;這不是我要的人格特質或生活方式,而是影響我人生甚鉅的疾病。 沒有用。我依然非常沮喪。 十年後,在我鬱症發作最嚴重的時候,我終於確診了。歷經跟男朋友的慘烈分手後,我先是哭了好幾天,然後就演變成幾個星期都沒辦法下床。最後的幾個月我簡直是一灘爛泥。我不吃不喝,不見任何人,我啥事都不做,只睡覺和哭泣。我哭得太兇,導致我的身體再也擠不出一滴眼淚。我持續服藥了快一年,才有辦法重新哭泣(順道一提,最後我是怎麼走出來的?靠的是一則狗食廣告。雖然這跟我期待的大卡司、大製作不一樣,但你知道的,無魚蝦也好)。 終於,我再也不在意被男朋友

甩了,而我了解到我的愛哭、嗜睡、沒有食欲——不知道哪天會鼓足勇氣跑去給巴士撞?是因為我真的病得很重。老實說,那感覺糟透了,被分手竟然成為我人生唯一關注的事。如果沒有它,不知我會變成怎樣? 你可能以為知道自己病了會讓事情容易許多?而我確實已經習慣了這樣的模式:覺得心情很糟,看醫生,吃藥,等噁心的感覺過去,磨牙,恢復正常。不過,這次的發作比以往都還要嚴重;隱藏在我身體裡的某個怪物拚命想要出來,我根本控制不了它。 我真的不知道該拿它怎麼辦。不過,就在它突然竄出的那天,我迫切感受到自己應該要馬上去找醫生。我確實做了。我跑去住家附近的診所,掛了以前我從沒看過的醫生的號。我很焦慮,不過

在醫生的眼裡,我就跟一般的病人沒什麼兩樣。當我告訴她我有自殺傾向時,她直接當作沒聽到,只是問我:「妳為什麼悲傷?」擺在桌上的厚厚一疊病歷,她連看都不看一眼。我告訴她我沒有為什麼悲傷——我就是病了。可她卻繼續追問:肯定會有什麼原因。她每問一個問題,我脆弱的信心就愈是瓦解崩潰。診療到一半,我終於忍不住建議她,請她確實看過我的病歷後,就知道我所言不假,而她竟然反問我要不要試著戒菸?最後,她把我送出診間,並告訴我說兩個禮拜內如果還想要自殺的話,再回來找她。她好像沒有想到,如果兩個禮拜內我不再試圖自殺,可能是因為我已經死了。 看來地方的心理衛生信託制度對我一點幫助也沒有;我需要轉診或住院治療,

可偏偏我兩項資格都不符。在醫院,我拿到一張匿名戒酒會(Alcoholics Anonymous)的傳單和一小包面紙。這讓我覺得,醫院唯一勝過診所的地方,就是它們的紙張消耗量比較大。 我感到挫敗;崩潰、渺小且挫敗。就像是溺水的人,我拚命想抓住什麼,就算是一根稻草都好,然而,一切是如此徒勞。我感到無比絕望,焦躁不安地想做點什麼,即使我並不確定那是什麼。我必須不斷努力,才能從床舖走到浴室;現在,我好不容易拖著腳步走進了醫院,卻得到其實我並沒有那麼嚴重的答案。 幸好我少走了一大段冤枉路,想辦法看到了一位私人開業的精神科醫生,他願意花時間聽我講述我的病情並做出正確的判斷。

在某種程度上,我已經確定自己得的是躁鬱症,當我躁症發作,只要跟我相處超過五分鐘的人,馬上就能明白這一點。有某個朋友告訴我,我們第一次見面我就連珠炮似地轟炸了他二十分鐘,完全不讓他有插嘴的餘地。後來才知道原來我好死不死地碰到了前男友。我也曾好幾次讓自己背負幾千英鎊的債務,千里迢迢搬了兩次家,一口氣註冊、選修了三種學位課程,後來勉強修完了一個。 截至目前為止,我都把焦點擺在鬱症發作的時候。青少年時期我就是莫里西的粉絲,而自殘這件事對追尋自我定位的孩子來說,好像蠻正常的,我完全沒想到自己的躁症已經很嚴重。我自以為躁症發作時的我「才是真正的我」。這樣說可能有點誇張,不過,比起鬱期時的髒亂邋遢

,至少躁期的我比較像個人樣。我從來就不覺得躁症是個問題,因為它太有趣了——我可以幾天幾夜不睡覺,能言善道,口才好得不得了,而且我覺得自己性感極了,簡直就是萬人迷。 一直到我搬到倫敦自己住,我才發現躁症對我的生活影響有多大;我不管情緒或行為都非常衝動,那嚇壞、甚至趕跑了我的一票好友。我手頭很緊,不過我沒有助學貸款,也沒有窮到要向父母伸手的地步。我有一個全職的工作和排得滿滿、最多一個禮拜六天的約會行程表。我不再需要那麼多的睡眠,卻還是累到不行。我開始意識到自己的心理出現問題,也許真正左右我心智的不是提不起精神的抑鬱,而是一直靜不下來的狂躁? 從我青春期第一次發病,到最後確診為杜

鵑窩的成員之一,這段期間,心理健康對我生活的各個面向產生了不可磨滅的影響。我的教育、工作、家庭生活、性生活、自我定位——所有某人藉此跟世界產生連結的東西,全部被摧毀殆盡。我有切身之痛,知道千萬不要在你生病的時候跟男朋友約會,知道要如何(或不要)跟你的同事討論你的病情,如何挨過痛苦的療程和諮商。我希望有人能事先告訴我,希望我沒有因為無力處理躁鬱症帶給我的阻礙,而失去了那麼多友誼、親密關係和工作機會。 於是,這本書誕生了。在我一路走來披荊斬棘時,從來沒有類似的東西可以指引我。如果有的話該有多好!所以我決定自己寫一本。說真格的,我也曾讀過一堆心理勵志書。不過,當你連洗個澡都沒辦法時,一本告

訴你如何「專注在成功上」,如何「向宇宙下訂單」的書,根本是個屁。我只想懇求上帝:「拜託,讓我不要生病。讓我能像正常人一樣洗頭。」 談論心理健康的書有一大堆,但卻從未引起我的共鳴,或和我的經驗相呼應。有的悲慘回憶錄刻意美化精神疾病造成的性濫交,瘋狂且自戀地建議「透過愛可以得到救贖」;更有一堆冷冰冰剖析病情的臨床研究報告。從來沒有一本書可以讓我「藉由作者的經驗,確認自己的病情」,讓我「覺得沒那麼孤單」,讓我「可以把它誠懇且有效的建議應用在自己的生活上」。為了彌補這樣的缺憾,這本書誕生了。 我希望這本書可以幫助任何有類似經驗的人,或任何經驗完全與我不同的人,進一步了解自己的心理問

題,或至少得到一些啟發,知道該如何有效地面對。我希望他們可以避開我曾犯下的一些致命錯誤,或最起碼感覺好一點,因為不是只有他們會在談戀愛時不小心說漏了嘴,或鬱症發作時活像隻亂翻垃圾的浣熊。 至於,那些心理健康的人,我希望這本書能讓他們有一點概念,知道罹患慢性精神疾病大概是什麼情形,打破一些迷思,提供一個參考架構,讓那些有可能發病的人能夠有所依據。 這本書可能很悲傷,甚至很殘忍。我們將探討自殘、自殺、吸毒等許多負面事情,你也許會讀不下去,特別是當你有類似經驗時。書中所有章節的標題都開宗明義地寫得很清楚,所以,如果你真的覺得某個主題讓你不舒服,不妨先跳過。它也可能粗鄙不堪,不過,

這就是精神疾病的真相,但它也可能令你大笑。裡面有很多指引和量表,所以應該蠻實用的,不過,我可不想叫它什麼心理勵志書,因為心理勵志書全是陳腔濫調,一點幫助也沒有,我衷心希望這本書能讓你舒服一點,得到力量,或至少感到沒那麼孤單。 2.自我照護 自我照護的急救方:十五個讓你振作起來的方法 你感覺自己一團糟。你現在的狀況真的很不好。所以,你要怎麼辦呢?以下便是最基本的自我照護方法,旨在照護身體的感覺與生命的安全。執行起來非常簡單,卻很重要。話說,只要能讓你覺得好一點(或至少沒那麼糟)的方法都很重要,而且,最要緊的是,它們肯定有效。 •拉開窗簾 每

次這樣做,都會讓我忍不住想像蛇一樣,對著太陽發出嘶嘶的恫嚇聲,不過,過一會兒就好了,我感覺自己比較像個人了。進階版,如果你的窗台非常凌亂,趁這個機會收拾一下;進進階版,不妨把窗戶也打開。 •呼吸新鮮空氣 能到戶外是最理想的狀態,即使只有五到十分鐘都不嫌少。不過,如果你做不到,那也沒有關係,只需把窗戶打開就好。呼吸新鮮空氣會讓你覺得舒服一點,它還有另外一個好處,就是讓你的家、你的臥室變得比較好聞或清新一點。 有辦法真的走出去當然最好,就算你的裝扮(套頭毛衣配睡褲,加上外套和圍巾)非常詭異、引人側目也沒有關係。不行的話,就坐在窗戶旁,做幾個深呼吸吧,想像再過不久你的房

間聞起來就不那麼像垃圾場了,為自己歡呼一下。 •淋浴或泡澡 一堆自我照護的指南告訴你,當你在淋浴或泡澡的時候,可以順便冥想一下。去感受水打在皮膚上的觸感;用心嗅取肥皂的香味。這樣做會讓人放鬆,但對我而言,最大的愉悅來自於我終於可以不用像垃圾一樣臭的事實上。 如果可以,洗個泡泡浴,用好一點的沐浴乳。你大可不計成本,把你喜歡的都買回來,那肯定很爽,但便宜也是有好貨的。LUSH便是我的愛牌;我浴室的籃子裡隨時擺放著他們家的沐浴球和泡泡浴錠,方便緊急時取用。它們非常好聞,洗完後皮膚還會滑滑的。你可以泡上一、兩個小時,泡到皮膚發皺,或是邊泡邊用筆電看沒有營養的電視節目。至少

,能幫你撐過難挨的一個小時;說不定被溫暖的熱水包覆時,你甚至會產生前所未有的愉悅感呢。 •洗臉 不需太費事——就普通肥皂、洗面乳和熱水就行。再次強調,如果你有能力購買奢侈品的話當然很好,但終究只是要把臉上的髒汙洗掉而已。 如果你習慣化妝,卻在鬱症發作時沒辦法卸妝,建議你一定要這樣做。你會看起來比較清爽,即使你本人並無自覺。 •把衣服穿上 我習慣裸睡,所以這句話對我而言,真的就是字面上的意思。但如果你的居家打扮一向是睡衣,不必覺得你一定要穿得多正式。只需把「睡覺穿的睡衣「改成」稍微乾淨一點的居家服「即可,或是換上一件舊T恤也行。總之把衣服換了。我

也不知道這樣做為什麼有用,但真的有用。好幾個獨居的人在我寫這本書的時候跟我交換過意見,他們告訴我,鬱症發作時他們每天會強迫自己換衣服,所以真的有效。 如果你預先幫自己買來一堆便宜卻非常舒適的睡衣(花個五英鎊到鬧區的商店就可買到),效果會更好。所以,不妨一次採購個三、四套,這意味著你隨時都有柔軟舒適的衣服穿。當朋友覺得很沮喪的時候,我喜歡送他們睡衣:乾淨、柔軟、寬鬆的衣物可以讓身體的不適、痛苦變得比較容易忍受。 •喝一杯水 耐人尋味的事實:據說脫水的許多症狀都跟焦慮或憂鬱症發作時很像。你可能已經經歷頭昏眼花、天旋地轉、全身無力、心跳加速的情形,這些都會讓暈眩加重或引

發暈眩本身。喝一些水吧!雖然,它不會讓你就此脫離地獄,但至少它可以減輕一些服藥的副作用。多喝水有數不盡的好處,它可以抵銷憂鬱症發作時的身體不適。我還發現多喝水是讓皮膚變好的關鍵。是啦,過了二十五歲你還是會長斑——我臉上也有斑,但至少它讓我覺得自己沒那麼骯髒醜陋,像一坨爛泥。附帶說明,多喝水意味著會多上廁所,所以,即使你一整天都躺在床上,為了上廁所,你還是不得不爬起來一下。棒透了!對吧? •伸展 這件事最棒的地方在於你不需要起床就可以做,是說如果你沒辦法起床或不想起床。有很多瑜珈的伸展動作可以讓你躺在床上/穿著睡衣進行,試著上網去找一下。對我而言,把身體整個撐開來——包括手腳

——有助於讓我清醒一點,變得比較有活力,同時也提醒了我:現在攤在這裡的一團肥肉,我這無用的身體,還有辦法挪動,還能感覺到自由和喜悅。 •列一張待辦事項清單 清單的內容不需太複雜,也不需太具挑戰性。只要想成比例行公事清單再難一點就可以了。想想生活中有那些事是需要優先處理——比如說,幾點鐘之前起床,洗個澡,換上乾淨的衣服——把這些事寫進你的清單裡。即便你完成的事非常少,也非常簡單,完成後把它們劃掉,會讓你覺得自己有生產力又積極。把微不足道、看似不重要的小事放進待辦事項清單,是我為我的心理健康做的最棒的一件事;也許我沒辦法出去跑步,但我總能回個信吧?耶,我又完成一件事了;我覺得自

己總算比較像個有行為能力的人了。 別擔心你把標準訂的太低,也別擔心如果你沒辦法做到要怎麼辦。這個表隨時可以修正,也沒有時間限制,所以,就算你只完成一項或沒有半項,都不需要恐慌。列出一張表本身就是項成就了,畢竟你已經完成了一件事,對吧? •整理眼前的環境 「房子收拾乾淨,心靈自然整齊乾淨。」(tidy house,tidy mind)我最討厭聽人說這句,因為它一再提醒我,我是多麼混亂的一個人。即便如此,我不得不同意這句話確實有些道理。 當我試著整理一下環境時,呃,我不是指把抽屜、衣櫃裡的東西全部翻出來整理了,也不是指洗洗刷刷好幾個小時,我指的是稍微清理一下

床頭櫃,把窗台上的東西拿走,把塞在床底下的衣物撈出來,把躺在地板上的衣服掛兩、三件起來,把垃圾桶拿出去。就算你只是整理一下垃圾,比方說,把它們集中成一堆,你都算做了一件了不起的事。你正在為未來的你(如你所知,到時他肯定沒那麼沮喪)鋪路,讓日後整理起來會比較容易。 在我把囤積了五十支的酒瓶丟了五、六支後,我覺得自己的神智似乎清醒了一些,即使這樣做,僅是巨大工程的一小步驟。這讓我了解到打掃的任務,乃至於憂鬱這個障礙,是可以克服的。我的家還是一團糟,但至少有了些許的改善。這樣做真的有效,雖不致令我士氣大振,從此改頭換面,卻帶給了我一線希望。 3.談戀愛 伴侶有精神

病時該怎麼辦 絕對別向有精神疾病的伴侶說出這樣的話把事情搞砸很簡單。說錯話?很簡單。開不該開的玩笑,吵架時的氣話,拿他和前任比較……你能惹毛對方的方法多的是。特別是當你的伴侶有精神疾病,這爛攤子絕對會讓你不知該如何收拾。 不過,不用怕!我這不就來拯救你了嘛。雖然我沒辦法告訴你一定要說什麼——你也知道,一樣米養百種人,每個人想聽的情話都不一樣;卻可以告訴你,絕對不要說什麼。以下這些話,打死都不能講。 「難道我不能讓你快樂嗎?」 我的很多段感情都曾令我快樂;他們讓我笑,想辦法逗我開心,他們可會耍寶了。 但是,令人驚訝的是,我的精神疾病並沒有因此而痊

癒。我還是會沮喪,我還是會胡思亂想,我還是會產生幻聽。只因為我不是活在浪漫喜劇的復古場景,會突然有個大叔或會仙法的女士跳出來,幫我把所有問題給解決了。 質問某人你是否能讓他快樂,無異於把他們的心理問題攬在自己身上。你彷彿在說:「我倆是那麼契合,相處起來也很融洽,為什麼你還是感到悲傷?」或許你真的不懂。其實我也不懂,老兄。我也很困擾,為什麼我有工作、有伴侶、有一票死忠的好朋友,卻還是三不五時地被絕望毀了。這讓我有罪惡感,讓我覺得自己不知足。所以,別再火上澆油了。你可不可以改問:「我該怎樣做才能讓你比較好過?」或許你得到的答案是「沒有」,又或許你會得到啟示,知道可以提供那些實質的幫助照護

精神病患,或讀一讀自我照護那一章。 「為什麼你不去看醫生/不去跑步/不吃得營養一點?」諸如此類,沒有建樹、自以為是的廢話。 我知道,你這麼說全是出於好意。我也知道,只要跟別人提到精神疾病,就會重複聽到同樣的話。你男友的姐姐自從分手後就去上了皮拉提斯課,你女朋友的媽媽告訴她你應該試試看針灸治療。今天如果你是工作不順心或是想要培養新的興趣,這些好心的建議或許有用。但你不是,你是憂鬱症發作。 聽到陌生人講這番話會讓人很火大,不過,他們不認識你,所以,大可左耳進、右耳出,全當他們放屁。但如果這番話是出於你所愛的人的口中,那殺傷力可就他馬的大了。因為,這意味著:「你不夠努力

。」或「明明還有很多事你可以做的。」而就算這些話是出於好意(大多是),對你們的感情也完全沒有幫助。如果你真的想幫你的伴侶做點什麼,就去把碗洗起來吧。多出點生活費,給他一個擁抱,請他吃頓好的。但,千萬別叫他們出去跑什麼步。 「我是不是做錯了?」 這句話跟「難道我不能讓你快樂嗎?」有異曲同工之妙(見前項)。問某人你是否做錯,毫無助益。當然,如果你講了什麼尖酸刻薄的話,或是他們要你做什麼而你沒有做到,或是忘了餵貓什麼的,那他們的情緒低落可能就是你的錯了。然而,他們的精神疾病可能來自遺傳、基因突變、腦部功能失調和生活經歷,原因錯綜複雜,根本沒有誰對誰錯的問題。也許,你可以問他「有什

麼事特別讓你困擾」,而不是把責任攬在自己身上,因為真的不是你的錯。 「我們都有悲傷/焦慮/激動的時候。」 這是真的。我們的確如此。多數人在準備考試或考駕照時都會覺得緊張,有時甚至是沒來由的焦慮。但多數人一個禮拜有好幾天下得了床,他們的悲傷也沒有那麼病態。並不是所有人光想到要搭火車或參加舞會就會換氣過度、呼吸困難。 就人類正常的情緒反應而言,一般人跟精神疾病患者大不相同。也許你覺得表示同情(同理他們所經歷的)有用,但除非你也是精神疾病患者,否則一點用也沒有。可能問他們覺得怎樣還比較好吧?讓他們講講自己的心路歷程和行為動機。傾聽,而不是把你的經驗強行推銷給他們,否則只

會造成更大的混亂。 當你精神生病時跟其他人交往,會讓對方辛苦,當然,你也會很辛苦。你心裡會浮 現一種揮之不去的想法,覺得自己不可愛、天生有缺陷什麼的。其他人都活得好好的, 不會沒事疑神疑鬼、緊張兮兮、傷心到快要死掉——為什麼偏偏是我?當然,這樣講不 盡公平,每個人都有自己的問題要處理。你不是他,你怎麼知道人家沒有煩惱? 而這也是為何我向前男友隱瞞自己病情的原因。我煮飯、我打掃,苦心塑造自己是個居家好女人的形象,讓看到我Instagram照片的一票好友全嚇傻了。我在扮演正常人,並希望有一天演著演著就像真的了。 我的病也讓我把別人推開——

我害怕如果讓他們進來,他們會發現在我那平易近人、活潑外向的外表下是個扭曲破碎的靈魂。我就好像俄羅斯娃娃,剝開一層一層的外表,裡面的樣子只會愈來越醜陋。我為什麼要讓別人看到這一面?我為什麼要讓他們看到真正的艾蜜莉(有躁鬱症的艾蜜莉),然後讓他們討厭我呢? 不過,這樣做太極端了,是不對的。我是有躁鬱症,我是生病了。有時我的表現的確很令人討厭,很不可愛。但同時我也是善良又有同情心,我的朋友都說我很聰明,我會在晚餐聚會上講最好笑的笑話、聊最勁爆的八卦。我還是有很多優點值得被愛。每一個有精神疾病的人也都是如此。優點和缺點同時存在,誰也不能或不應該抹煞了誰。今天就算我「沒有」精神疾病,其他人也未

必會喜歡我。這是個不爭的事實——有些事就是這麼奇怪,沒有什麼道理。不管我喜不喜歡「真正的艾蜜莉」,這都是我。這是獨一無二的存在,是集快樂、悲傷、狂躁、抑鬱、愛……任何你能想到的東西的綜合體。 我一直覺得我的感情路早就註定好了——我只有三條路可走。一:精神疾病「被治好」,遇上某人,從此過著幸福、正常,有如童話般的日子。二:對方接受我有精神疾病的事實,並藉由愛情神奇的救贖力量,陪我一起走下去。三:做自己,這意味著「完全像個精神病患」並孤單一輩子。 事實證明,那三條路我都可以不走。你也可以不走。愛情有幫助,但並不一定能「治癒」你的心理問題,不管有多少低成本的獨立電影跟你吹噓它的功

效。而且,你不需要等到完全康復或絕對正常了才值得被愛。 莫因精神疾病而自卑,你依然可能得到真實完整的愛。這個道理我花了好長的時間 才明白。要是我能早點想通的話,或許我跟自己相處起來也會比較快樂吧。 導讀 情非得已之生存之道* 許欣偉(台北市立聯合醫院松德院區精神科主治醫師 思想起心理治療中心督導 臺灣精神分析學會監事) 當精神科醫師二十多年來,我發現有時候病患不見得想聽醫師的建議。 「我難過……好羨慕你……我對自己好失望……醫生你很堅強對不對?我真的好軟弱。為什麼你離我好遠?你應該不懂我的痛苦。」 重看幾年前一位病人寄來醫院的電子郵件,我心中

仍感一波波衝擊,但慶幸今天她依然存活著。她的話透露出許多病患心中一個不能說的念頭:「醫生你說得都對。但是你不懂我。」醫生在診間苦口婆心給了建議,病患卻認為醫生未曾經歷她的悲慘遭遇,將醫病間的距離放大為鴻溝,覺得醫囑沒有幫助。相反地,由於疾病經驗和生命歷程近似,病患通常較不抗拒來自另一病患的建議與打氣。目前國內已有不少精神科醫師所寫的介紹躁鬱症或憂鬱症的好書,然而,病患面對這些書籍仍可能被「你不懂我」的心情所干擾。本書完全不同,徹頭徹尾是從作者艾蜜莉.雷諾茲做為病患的觀點,來審視精神醫療以及精神疾病患者的生活難題,作者的筆觸幽默、自嘲、時而挖苦時而真摯,將她在英國醫療體系下的就醫經驗描述得活靈活

現,她的建議拿來台灣不但適用而且實用,例如,在第一次就診前事先做好準備、自我照護的十五個方法等,比起醫療專業人員給予的建議,她的建議顯得更具說服力也更受用! 相較於英國國家健保(NHS)底下嚴格的家庭醫師制度,亦即需要家庭醫師轉診才得以見到精神科專科醫師一面,在台灣健保制度下,要見到精神科醫師真是太容易了。全國各大醫療院所皆有精神科或身心科的門診服務,有情緒困擾或身心問題的民眾可以直接掛號,攜帶健保卡看診,有需求者亦可接受健保支付的個別心理治療。而這幾年精神科診所如雨後春筍般,在國內各地出現,民眾可以就近前往住家附近的診所就醫,精神醫療的普遍性和可及性又向前邁進一步。但是就醫的便利性

也帶來副作用,國人迷信名醫,民眾毫無節制地四處求醫,重複用藥的現象頗嚴重,有的病患長期領取固定藥物,私底下卻不吃其中某些藥,又不告知醫師,於是家中藥物堆積如山,如此浪費令人費解!艾蜜莉.雷諾茲提及無論是藥物沒效、有副作用或想停藥,都要和醫生重新討論治療計畫。我相信這是她最棒的建議之一。 關於精神疾病個人經驗的書寫,過往曾有蘇珊娜‧凱森所著的《遺失心靈地圖的女孩》,描寫她在六O年代末被診斷為邊緣性人格障礙,且被送進精神科專科醫院住院兩年的心路歷程,已改編為電影《女生向前走》。之後最知名的典範當屬凱‧傑米森所著的《躁鬱之心》。將本書和《躁鬱之心》作個比較是有趣的閱讀方式。《躁鬱之心》以統

整的自傳體例撰寫,對躁鬱症的思考既恢弘且細緻;本書的重點不在於呈現躁鬱症的精神病理,而是精神疾病患者該如何適應現實生活的各個面向,包括就醫、戀愛、求學、自殘自殺、如何與家人和朋友相處等,甚至有一章的主題是「網際網路」!作者把自己的故事打散,分置於不同章節標題底下來探討,有自白也有具體建議,寫法活潑而戲謔。兩位作者都是在青春期發病,病程都出現明顯躁期、鬱期、強烈自殺意念和企圖,兩位皆主張藥物治療和心理治療都不可偏廢。艾蜜莉.雷諾茲說「心理治療就是在宿醉隔天早晨站在鏡前對自己的細細端詳」,凱‧傑米森則說「心理治療是個避風港,也是個戰場」,又形容心理治療「獨特、奇異、刻骨銘心」。她們兩位用美麗的語言

見證了心理治療在臨床上的重要性。 但凱‧傑米森畢竟是臨床心理學博士、躁鬱症專家,艾蜜莉.雷諾茲的素人病患身分凸顯出本書的可貴。我特別被作者的自省所觸動。她提到對診斷病名的過度認同、診斷成為做錯事的藉口:「我把診斷銘刻在自己的腦海,每當我做錯事,我就像唸經般複誦一遍,這是我有生以來犯下的最大錯誤。因為這意味著我不會去檢討自己的行為,我失去了對自己人生的掌控力。這讓我成了心理疾病的被動受害者。」當我在看診時,不只一次「不要單用精神疾病來定義人生」這句話差點脫口而出,但類似的話若由醫生直接說,聽起來恐怕像指責。現在由做為病人的作者反覆闡釋此觀點,這是她反思生命經驗後的淬鍊見解,更加令人信服

。 我樂意將本書推薦給所有精神疾病患者及其親友。罹患精神疾病不是出於個人選擇,因此本書的別稱或許可以叫做「情非得已之生存之道」。帶著精神疾病過日子,其辛苦程度常人難以體會,因為疾病影響情緒、思考、感知、判斷,等於全面影響自我感覺,也連帶影響病患的社會關係,導致病患陷入寂寞、絕望的漩渦。當我們旅遊到陌生國度時,需要地圖和旅遊指南來確定行進方向,而罹患精神疾病的焦慮顯然千百倍於此。衷心期盼本書可以成為陪伴病患的完全攻略本,如果本書可以讓病患感到被瞭解、被接受、孤單減少、萌生希望,那將是我們精神科醫師最想看見的事,也是醫病雙方共享的夢。只是精神醫學終究有其侷限,我想起一句佛洛伊德曾引用的法

國外科醫生名言:「我包紮他的傷口,治癒靠上帝。」此刻我們真的需要艾蜜莉.雷諾茲的最愛——莫里西(Morrissey)歌聲的慰藉與祝福: So please please please Let me, let me, let me Let me get what I want This time …… So for once in my life Let me get what I want Lord knows, it would be the first time* *源自台灣電影片名,於二○○八年上映,由鈕承澤自導自演。 *歌詞出自莫里西擔任主唱

的史密斯樂團(The Smiths),於一九八四年推出的歌曲 〈Please, Please, Please, Let Me Get What I Want〉。

想知道蝦皮帳號隱藏更多一定要看下面主題

蝦皮帳號隱藏的網路口碑排行榜

-

#1.「蝦皮隱藏交易內容」+1 - 藥師家

「蝦皮隱藏交易內容」+1。如何隱藏如您欲隱藏賣家給的評價,請您登入帳號後,到自己的評價頁面,找到該筆評價並點選右方的「隱藏購買資訊」,即可以隱藏該筆評價的商品 ... 於 medicine.pharmknow.com -

#2.靠北蝦皮4331 蝦皮就不能刪除購買紀錄嗎?... - Facebook

我就不懂,蝦皮就不能顧慮一下男人的感受嗎?設定個刪除購買紀錄很難嗎? ... 靠北蝦皮, profile picture ... 登出帳號阿登別隻. 2 yrs Report. 於 m.facebook.com -

#3.澳交換生2月前「早已老鼠藥中毒」3度送醫!調查驚見「女密友 ...

圖/翻攝自蝦皮). 據了解,肖雷在事發當天前往女密友家中備課時,發現桌上有一杯「果汁」,原以為是女方為他準備,怎料裡頭竟有「加料」,被發現當下已喝下大半杯。 於 www.storm.mg -

#4.2023 車用數位電視安裝 - laesvegas.online

3 、配置有高速的車用專用晶片,在數位電視訊號24小時訂購網址:【蝦皮 ... 數位電視/ 車用強波放大天線A-618 (M50A) 100 % 防水隱藏13dbi增益無限 ... 於 laesvegas.online -

#5.愛買家電- 2023 - hauteur.pw

愛買線上購物蝦皮商城平台今年以神券「天天領、折上愛買benq 55型4k聯網護眼液晶 ... 台line社群帳號本週主題【萬粽矚目】嚴選端午節好粽歡迎您來選購本週主題豐台灣! 於 hauteur.pw -

#6.蝦皮隱藏購買紀錄"AZFT8J4"

就算你留評價給對方的頁面那邊,帳號也有被隱蔽shopee的购买清单怎么删除若你的帳號中,沒有 ...同一組手機號碼多次註冊蝦皮帳號的原因. 日本個人資料保護 ... 於 vi.textrepublic.org -

#7.愛買家電- 2023

愛買線上購物蝦皮商城平台今年以神券「天天領、折上愛買benq 55型4k聯網護眼液晶 ... 台line社群帳號本週主題【萬粽矚目】嚴選端午節好粽歡迎您來選購本週主題豐台灣! 於 harness.pw -

#8.阿喬兒美國代購評價2023 - lerkuk.online

認明帳號:a_chiaor_us_shop。 ... 其實還有很多賣家你可以多比價阿喬兒美國代購新聞就來蝦皮購物,買美國代購零食- 商品來 ... 雙層加強隱藏式門襟. 於 lerkuk.online -

#9.[我的帳號] 如何尋找我的蝦皮帳號?. 蝦皮購買紀錄不見Ptt

蝦皮隱藏 交易內容蝦皮帳號刪除可以重辦嗎蝦皮購買紀錄不見蝦皮要怎麼刪除. 蝦皮聊聊對話紀錄不見. 網路購物. 2021年2月10日17:58. 於 muw.dataspartan.es -

#10.彈珠汽水下載line - 2023 - handiwork.pw

·12組隱藏版必載:「草間彌生系列」開放啦LINE本周免費貼圖來啦! 哈囉兔兔、草間彌生系列超 ... 買彈珠汽水立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣. 於 handiwork.pw -

#11.阿喬兒美國代購評價2023 - pokuk.online

認明帳號:a_chiaor_us_shop。 ... 其實還有很多賣家你可以多比價阿喬兒美國代購新聞就來蝦皮購物,買美國代購零食- 商品來 ... 雙層加強隱藏式門襟. 於 pokuk.online -

#12.蝦皮隱藏購買紀錄Dcard. 洗相片機

優惠券使用方式:打開蝦皮APP,點擊頁面. 來看痞客邦關於蝦皮如何刪除購買紀錄的文章討論內容: 蝦皮如何刪除購買紀錄1. 進入蝦皮帳號,點按"我的". 2. 於 jud.bnwburger-pigalle.fr -

#13.蝦皮買家黑名單平台 - 九五之丹

買家ID 下標物品 建立者ID 建立時間 linmanqing. 累積次數:2次 lin***g. 401:e180:8893: 2023‑05‑13 20:56:24 evelyn992 戒指 The***c. 180.217.*.* 2023‑05‑13 18:25:22 joanna09050905 服飾 m***m. 36.236.*.* 2023‑05‑13 16:33:59 於 www.malehealth.com.tw -

#14.利發關廟麵- 2023

這裡的老式商場裡隱藏著各種稀奇古怪的小玩意,還有許多歷史悠久的家庭式餐廳。 ... 各專區會員帳號復線作業將收取手續費. ... 蝦皮購物amy5958395 (1572) 臺南市關… 於 hallucinating.pw -

#15.蝦皮購買紀錄能刪除嗎?蝦皮常見問題懶人包!. 怎麼刪除蝦皮 ...

解答: 蝦皮購買記錄是不能刪除的,不過從別的帳號看不到你的購買記錄的。 ... 購買紀錄蝦皮清除購買紀錄蝦皮隱藏交易內容蝦皮購物清單刪除蝦皮購買. 於 iod.optictom.pl -

#16.刪除蝦皮購買紀錄 - 鐵道觀光小學堂

因為得到一個報復性質的負評,所以要刪除帳號不使用了蝦皮隱藏購買紀錄在蝦皮交易紀錄網路購物板Dcard的討論與評價./8/7 在Origin 購買:訂單及付費 ... 於 efasewo.projekteuromed.pl -

#17.[閒聊] 蝦皮帳號資訊是否可隱藏? - 看板e-shopping

我自己本來有用蝦皮在購物但後來公司有需要使用蝦皮的需求因爲覺得購物資訊很私密所以推說沒有在使用但如今公司明確需要帳號(小公司沒幾個人) 但 ... 於 www.ptt.cc -

#18.我要如何更改使用者名稱及賣場名稱? | 蝦皮隱藏帳號 - 訂房優惠

蝦皮隱藏帳號 ,大家都在找解答。 你無法更改使用者名稱,但是你可以更改你的賣場名稱。 前往蝦皮APP【我的】→【賣家小幫手】→【賣場介紹】→【賣場名稱】。 標題. 於 hotel.twagoda.com -

#19.縮短網址產生器- reurl

免費隱藏縮短網址的點擊次數,只有自己可以看到,不讓外人將短網址還原。可直接填寫所需的utm參數,低調且方便的縮網址產生工具. 於 reurl.cc -

#20.蝦皮人頭帳號湧入!你知道如何預防假台灣賣家嗎?

隨著網購與蝦皮的興起,有越來越多海外賣家開始加入蝦皮賣場 ... 黑白買VVIP社團 ✨搶先了解新商品、隱藏版商品和VIP專屬優惠✨. 於 www.potatomedia.co -

#21.2023 阿喬兒美國代購評價- cetkuk.online

認明帳號:a_chiaor_us_shop。 ... 其實還有很多賣家你可以多比價阿喬兒美國代購新聞就來蝦皮購物,買美國代購零食- 商品來 ... 雙層加強隱藏式門襟. 於 cetkuk.online -

#22.暴力、自殺、武器、毒品、賭博」六大有害網站 - 色情守門員

啟動此模式後,將無法瀏覽或使用蝦皮購物、淘寶、Amazon、momo、PChome等購物網站 ... 後,當瀏覽YouTube時,可能含有成人內容的影片、影片下方的留言區將會被隱藏。 於 hicare.hinet.net -

#23.網路開店×拍賣王--蝦皮來了(第二版)(電子書)

網拍買家的遇難逃脫術 169 網路拍賣雖然可能隱藏買賣陷阱,不過買家只要謹守幾 ... 賣家帳號圖示的意義:賣家帳號旁邊會出現很多小圖示,像手機、郵件符號、或是優選賣家. 於 books.google.com.tw -

#24.內置電池監視器. 充電式無線攝影機- FindPrice 價格網2023年1 ...

買充電監視器立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超. 監控攝影機密錄器偷拍錄影機隱藏式攝影機攝像頭K迷你小型 ... 於 dre.mesongomera.es -

#25.打造自動賺錢機器 - Google 圖書結果

如果你認為商城產品太多不好展現,那二手市集諸如露天拍賣、蝦皮又更複雜了。 ... 但可能無法掌握廣告訓練等隱藏起來的部分,現在Google與FB都用AI在做訓練,所以你的廣告 ... 於 books.google.com.tw -

#26.鯊魚ikea - 2023

詳情與2022年熱銷ikea 鯊魚折扣商品推薦,搭配蝦皮優惠省更多! ... 5/1至7/31期間加入IKEA LINE官方帳號並升級數位宜家卡,來店不限金額消費1次累計1點,集滿5點就 ... 於 flimsy.pw -

#27.2020最新規定台灣人買跨境Shopee海外賣家購買 ... - YouTube

台灣人經營 蝦皮 購物優勢分析大陸 帳號 台灣 帳號 哪個好一個 帳號 能開幾間店『開啟 ... 街口信用卡推薦、街口轉帳、街口儲值、街口提領、街口支付優惠 隱藏 ... 於 www.youtube.com -

#28.企業帳號權限管理 - Shopee

目前僅提供商城賣家於賣家中心右上角申請. 敬請期待蝦皮加值服務中心加值功能開賣時間! 企業帳號權限管理. Page 8. 8. 賣家幫助中心. 於 deo.shopeemobile.com -

#29.刪除蝦皮帳號

Updated May 13, 2023. 如何注销虾皮?虾皮账号能注销吗?-39电商创业; 我要如何刪除我的蝦皮購物帳號? :: 蝦皮購物車無法刪除; 怎麼開始在蝦皮購物賣東西? 於 ad.ministrycommissionv5.net -

#30.無印牛仔褲(4V6P248) - 彌陀大小事

無印良品牛仔褲隱藏特色! ... 蝦皮購物greenteaka(4). ... 各位晚安剛搜尋了一下版面版上好像對Muji 買蝦皮帳號 無印良品的討論蠻少的今天有去試 ... 於 uy.apollyonwebsites.co.uk -

#31.蝦皮評價隱藏

台科大ptt 如何隱藏如您欲隱藏賣家給的評價請您登入帳號後到自己的評價頁面找到該筆評價並點選右方的隱藏購買資訊即可以隱藏該筆評價的商品內容及賣方資訊但請留意需在蝦皮 ... 於 dymek.muszyna.pl -

#33.歡迎光臨博客來

博客來提供上百萬書籍、百貨、影音、設計、文具、美食、有機、美妝、服飾。網路書店有齊全的繁簡體外文書籍雜誌,購物網多樣性百貨設計商品滿足您購物需求。 於 www.books.com.tw -

#34.日本三菱地所買地填補明治政府財政困難百年後意外成為東京 ...

日本三菱地所為了填補明治政府財政困難,買下了日本天皇皇宮附近的土地,並將該地定位為「建設日本的商業街」,同時一舉成為東西不動產地王, ... 於 www.foodnext.net -

#35.陌生人透過蝦皮找到ig來騷擾我- 心情板 - Dcard

更新蝦皮來信回覆,B112,#更新,B26 也遇到一樣情況,#更新蝦皮回覆, ... 到我ig 現在真的不敢在蝦皮買任何東西,不知道哪天有人又會用什麼帳號來 ... 於 www.dcard.tw -

#36.阿喬兒美國代購評價2023 - monaliqsa.online

認明帳號:a_chiaor_us_shop。 ... 其實還有很多賣家你可以多比價阿喬兒美國代購新聞就來蝦皮購物,買美國代購零食- 商品來蝦皮台灣享超低 ... 雙層加強隱藏式門襟. 於 monaliqsa.online -

#37.7-11 新五廊門市- 台中市西區, 電話: 04-22240981. 民生路155 號

... 經銷商/挑戰市場最低價/門號續約/攜碼享高額折扣(有隱藏版優惠喔)! ... 杜奕瑾在臉書PO文表示:「蛋的多重宇宙,批踢踢托來囉!208個帳號週休四 ... 於 szy.institut-juilliottes.fr -

#38.【漢堡王悠遊日】指定套餐享96元悠遊付結帳再享最高回饋22%

洋葱圈烤牛堡+小薯+中杯可樂, 109元, 96元. 六塊雞塊+小薯+中杯可樂, 109元, 96元. 隱藏版系列, 起司酱洋蔥圈牛肉堡+小薯+中杯可樂, 129元, 96元 ... 於 www.easycard.com.tw -

#39.和家牌單口瓦斯爐- 2023

蝦皮 購物chungouyan (9367), 新北市五股區. ... 櫻花-屋外型(rf式)熱水器; 櫻花-強制排氣型(fe式)熱水器; 櫻花-斜背式抽油煙機; 櫻花-隱藏式排油煙機; 櫻花-歐化倒 ... 於 frightful.pw -

#40.PCStation: 電腦1週 Issue 1051 - 第 19 頁 - Google 圖書結果

2020 年 10 月 27 日-欢迎领取 10 月 28 日 00 时分享的迅雷 vip 会员帐号账号 vp ... keyword-迅牽 vip ,迅雷 vip -優惠推薦- 2020 年 12 月蝦皮購物台灣回你想要找的 ... 於 books.google.com.tw -

#41.Magipea 美極品英倫香氛系列洗髮精華- 2023

各位如果有什麼問題可以在Line官方帳號跟我們說或者FB : MAGIPEA 美極品或者於上班 ... 忘我的境界美極品藍芽遙控器美型輕巧的質感設計可以悄悄地隱藏在大拇指後方幫 ... 於 hanukkah.pw -

#42.愛買家電- 2023 - figment.pw

愛買線上購物蝦皮商城平台今年以神券「天天領、折上愛買benq 55型4k聯網 ... 點便利本週主題【愛買Line社群】全台line社群帳號本週主題【萬粽矚目】嚴 ... 於 figment.pw -

#43.鯊魚ikea 2023 - adrenalin.pw

詳情與2022年熱銷ikea 鯊魚折扣商品推薦,搭配蝦皮優惠省更多! ... 5/1至7/31期間加入IKEA LINE官方帳號並升級數位宜家卡,來店不限金額消費1次累計1 ... 於 adrenalin.pw -

#44.蝦皮如何取消綁定信用卡?刪除信用卡/銀行帳號完全攻略 - 瘋先生

蝦皮 購物已經成為全民最夯的線上購物平台,通常會在蝦皮帳號內綁定信用卡或銀行帳號方便付款,有時會發生信用卡過期或遺失情況,要設定蝦皮取消綁定 ... 於 mrmad.com.tw -

#45.Gina hello學歷ptt - 2023

滿$299,免運費的心得分享還被網友發現他用自己的ptt帳號幫自己的店講話(偽裝成路人,忘記切帳號的意思) 2 ... Evpad 隱藏應用密碼巴拿马美国路易莎蛋糕做法利久巻. 於 feculent.pw -

#46.蝦皮隱藏購買紀錄的運費、客服和退貨,DCARD、PTT

蝦皮隱藏 購買紀錄的運費、客服和退貨,在DCARD、PTT、YOUTUBE和HimeChar 曉玲這樣回答,找蝦皮隱藏購買紀錄在 ... 試問我為什麼要用公眾拍賣帳號騙你錢? 於 onlineshopping.mediatagtw.com -

#47.玉山UBear信用卡

使用icash Pay綁定玉山U Bear卡,至7-ELEVEN實體門市、 Q Burger實體門市消費單筆滿150元(含) 以上,登錄享加碼10%OPEN POINT點數回饋。 · 每一icash Pay帳戶每月回饋上限 ... 於 www.esunbank.com.tw -

#48.[我的帳號] 我要如何刪除我的蝦皮購物帳號?. 蝦皮購買紀錄隱藏

延長訂單撥款蝦皮購物保障你的交易安全:我們只會在買家確認收到商品後,才會撥款給. 史泰博購物網(Stapro)全國最大辦公用品辦公文具量販!企業與個人的 ... 於 bzu.weejet.es -

#49.2023 車用數位電視安裝- eventstudio.online

3 、配置有高速的車用專用晶片,在數位電視訊號24小時訂購網址:【蝦皮 ... ANTENNA 無線UHF 數位電視/ 車用強波放大天線A-618 (M50A) 100 % 防水隱藏13dbi增益無限 ... 於 eventstudio.online -

#50.Fb 私密社團破解遊戲2023 - herkuk.online

如果A被你隱藏了留言,那麼A及A的Facebook 好友還是看得到該則留言,但 ... 不會發現自己的留言被隱藏了,除非他開一支沒加自己好友的Facebook 帳號 ... 於 herkuk.online -

#51.索偵蟲- 2023 - feminism.pw

飛比提供s4a 011索偵蟲ptcg產品在MOMO、YAHOO、蝦皮、樂天特價優惠商品,飛比讓你輕鬆買到最便宜! 此為官方上架帳號,並無實際販售卡片。 no.1 程式猿 ... 於 feminism.pw -

#52.鯊魚ikea 2023 - zorteind.online

詳情與2022年熱銷ikea 鯊魚折扣商品推薦,搭配蝦皮優惠省更多! ... 5/1至7/31期間加入IKEA LINE官方帳號並升級數位宜家卡,來店不限金額消費1次累計1點,集滿5點就 ... 於 zorteind.online -

#53.PC home 電腦家庭 04月號/2021 第303期 - 第 31 頁 - Google 圖書結果

另外,近期駭客們也轉移目標到有意購買追蹤者來替個人帳號增加熱度或達到行銷目的的 ... Play的Gift Code以備儲值,如果不想花心思從國外網站買,其實蝦皮上也買得到。 於 books.google.com.tw -

#54.[我的帳號] 我要如何刪除我的蝦皮購物帳號? | 蝦皮幫助中心

若目前不想使用蝦皮購物,建議您可以保管好帳號與密碼,暫時登出或卸載蝦皮購物App即可。 如果您還是想要刪除蝦皮帳號,目前只能透過蝦皮App進行操作,在您刪除帳號 ... 於 help.shopee.tw -

#55.2023房貸補貼3萬如何線上申請?補助資格、查詢ptt何時發放

更多蝦皮優惠最新資訊 全部優惠都會公布到 蝦皮即時優惠情報. 內容目錄 隱藏. 1 房貸補貼-2023(112)各縣市房貸補助3萬線上申請網址、需準備資料、條件資格查詢. 於 heywakeup.com.tw -

#56.蝦皮的購買紀錄可以刪除嗎. 蝦皮購買紀錄不見Ptt

蝦皮隱藏 交易內容蝦皮帳號刪除可以重辦嗎蝦皮購買紀錄不見蝦皮要怎麼刪除. 为了确保虾皮购物能提供使用者最佳的浏览体验和购物环境, 虾皮系统会针对 ... 於 hdv.czarodziejesztuki.pl -

#57.維維很迺ㄙ(@5201314rpoyy) - TikTok

532關注中. 572粉絲. 453讚. 關注. 關注. 推薦帳號. Karol G. @karolg. 關注. 關注 · The Rock. @therock. 關注. 關注 · Gordon Ramsay. 於 www.tiktok.com -

#58.蝦皮隱藏購買紀錄 - Kudy-chodim-tudy-fotim

是否標題[閒聊] 蝦皮帳號資訊是否可隱藏?. 蝦皮常見問題懶人包! 蝦皮交易紀錄. 網路購物. 請問蝦皮購物紀錄可以刪除嗎?. 我家 ... 於 kudy-chodim-tudy-fotim.cz -

#59.[問題] 便宜的A57有陷阱嗎?. 蝦皮刪除訂單已完成 - CarpetDiem

購買紀錄蝦皮清除購買紀錄蝦皮隱藏交易內容蝦皮購物清單刪除蝦皮購買. ... 超過43545網友推薦最佳回答: 蝦皮購買記錄好像不能刪除喔不過別的帳號看. 於 ies.carpetdiem.es -

#60.蝦皮怎麼刪除購買紀錄. 蝦皮訂單不成立紀錄

· 5. 點選欲刪除之購買紀錄或. 本站住宿推薦20%OFF 住宿折扣· 「 蝦皮隱藏交易內容」+1 「 蝦皮隱藏帳號」懶人包資訊整理(1) ... 於 rsi.lacuevadelbarbero.es -

#61.2018090807 蝦皮購物的購買清單與帳戶資訊 - YouTube

2018090807 蝦皮 購物的購買清單與帳戶資訊王穎聰, 全國勞工總會, 網頁設計, 網拍, 蝦皮, 2018.09.08. 於 www.youtube.com -

#62.透視機殼設計、RGB散熱風扇!紅魔8 Pro電競手機開箱

△紅魔8 Pro 採用nubia 旗下研發的UDC 全螢幕4.0 技術,將前置鏡頭完整隱藏在螢幕玻璃下方,正常角度下幾乎找不到前鏡頭位置在哪。 憑藉著1216 + 1115K 超 ... 於 www.sogi.com.tw -

#63.鯊魚ikea - 2023

詳情與2022年熱銷ikea 鯊魚折扣商品推薦,搭配蝦皮優惠省更多! ... 5/1至7/31期間加入IKEA LINE官方帳號並升級數位宜家卡,來店不限金額消費1次累計1 ... 於 hallucinate.pw -

#64.利發關廟麵2023 - leqkuk.online

這裡的老式商場裡隱藏著各種稀奇古怪的小玩意,還有許多歷史悠久的家庭式餐廳。. 從傳統甜點、手工麵點到醃 ... 各專區會員帳號復線作業將收取手續費. 於 leqkuk.online -

#65.如何隱藏按讚好物 | 蝦皮隱藏帳號 - 旅遊日本住宿評價

若您不希望您的粉絲看見您按讚的好物,請您使用APP依循以下步驟操作:.1.【我的】標籤,點選左上角的齒輪.2.進入帳號設定裡我的設定裡【隱私 ... 閱讀更多 ... 於 hotel.igotojapan.com -

#66.店到店付款- 2023

請輸入收款人的銀行帳號. 請選擇收款人的銀行開戶之隱藏版技能2:全家取貨付款寄件服務. 臨時有小東西想賣給別人,但不想透過拍賣通路嗎?全家便利商店提供「取貨付款 ... 於 hammersmith.pw -

#67.小河少年@CooMIC K43.44 (@1029_kawa) / Twitter

... 印刷廠工作專接同人本少量印刷的腐女員工,會不會才是真正見過大世面的隱藏贏家? ... 角色們的故事和諾提里森的世界正慢慢揭開面紗,可以從官網或諾提里森的帳號 ... 於 twitter.com -

#68.閒聊蝦皮帳號資訊是否可隱藏? 看板e shopping 批踢踢實業坊

買電子手寫版立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心台灣現貨小米米家液晶小黑板10吋13.5吋手寫板兒童塗鴉畫板智能電子手繪板. 於 lfvnj93.dentystadomaradz.pl -

#69.Ciao潮旅 12月號/2022 第52期 - 第 47 頁 - Google 圖書結果

... 輕鬆調整角度,當檯燈或造型燈具都 OK :觸控隱藏式開關及 10 段亮度調節,用可愛照亮生活! ... 網路通路: Pinkoi 、蝦皮商城、博客來、誠品、 momo 購物網、 uDesign ... 於 books.google.com.tw -

#70.男生毛毛外套- 2023 - flee.pw

你可以在蝦皮購買各種價格優惠的男外套商品,結帳搭配2023年03月蝦皮運費折抵優惠 ... 蓋式側口袋;腰身配可調式抽繩;不對稱下襬;後襬正中開衩;前襟配隱藏式按扣。 於 flee.pw -

#71.花旗現金回饋PLUS鈦金卡:超強無腦刷,國內外一般消費盡享 ...

Tomod's刷花旗單筆消費滿777現折77元. 全台Tomod's實體門市刷花旗信用卡消費, 單筆消費滿NT$777現折77元 (即日起至2023/6/30). 了解更多. 顯示更多隱藏內容 ... 於 www.citibank.com.tw -

#72.彰化銀行-My購卡

申請即享一般消費1%回饋無上限. Level2. 網購消費加碼1%. Level3. 指定電商購物消費最高6%. Level4. 指定數位通路消費,最高10%. 國內電商. MOMO購物網. 蝦皮購物. 於 mylove.bankchb.com -

#73.[閒聊] 蝦皮帳號資訊是否可隱藏? - 看板e-shopping - PTT網頁版

我自己本來有用蝦皮在購物但後來公司有需要使用蝦皮的需求因爲覺得購物資訊很私密所以推說沒有在使用但如今公司明確需要帳號(小公司沒幾個人) 但因為綁手機所以無法 ... 於 www.pttweb.cc -

#74.「蝦皮評價隱藏」+1 | 健康跟著走

蝦皮 評價隱藏- 爲顧及買家隱私,不讓第三方知道買家購買商品內容,提供評價隱藏 ... SHILO: 因為新帳號要來幫公司按評價必須要在 ... ,懶人包; 蝦皮評價隱藏· 蝦皮隱藏 ... 於 info.todohealth.com -

#75.Swag帳號的價格推薦- 2023年5月 - BigGo

隱藏 缺貨. 1 ; 『swag帳號』共有1 ; 已下架 · 蝦皮帳號swag 62plan 上衣加褲子下單處 · $1,100. 價格持平. 蝦皮購物 62plan(52). 臺中市. 於 biggo.com.tw -

#76.Hitachi 冰箱福利品- 2023

... 充電器保險兩年內林游香肉粽木須肉做法兒美教案蝦皮搜尋不到吃蝦任務聖 ... 衝裝祭品一中街燒肉飯行車紀錄器隱藏西門肉倉韓式烤肉黑貓到府收高雄 ... 於 fend.pw -

#77.蝦皮帳號查詢

客服專線(02) (週一至週五) 常見問題. · 推ftsh 這我從開始用蝦皮就已經設定隱藏了耶!/推jm 這個是可以設定的搖搖那邊也 ... 於 xyjaxuz.detemusmev.cz -

#78.蝦皮使用者帳號隱藏2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點 ...

蝦皮 使用者帳號隱藏2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和熱門話題資訊,找蝦皮帳號轉移,蝦皮使用者帳號隱藏,蝦皮不顯示帳號在2022年該注意什麼?蝦皮使用者帳號 ... 於 year.gotokeyword.com -

#79.店到店付款2023 - ahsap.pw -

個人賣家銷售商品多半是到蝦皮寄件者使用本服務時,應依下列方式及費率支付費用: ... 請選擇收款人的銀行開戶之隱藏版技能2:全家取貨付款寄件服務. 於 ahsap.pw