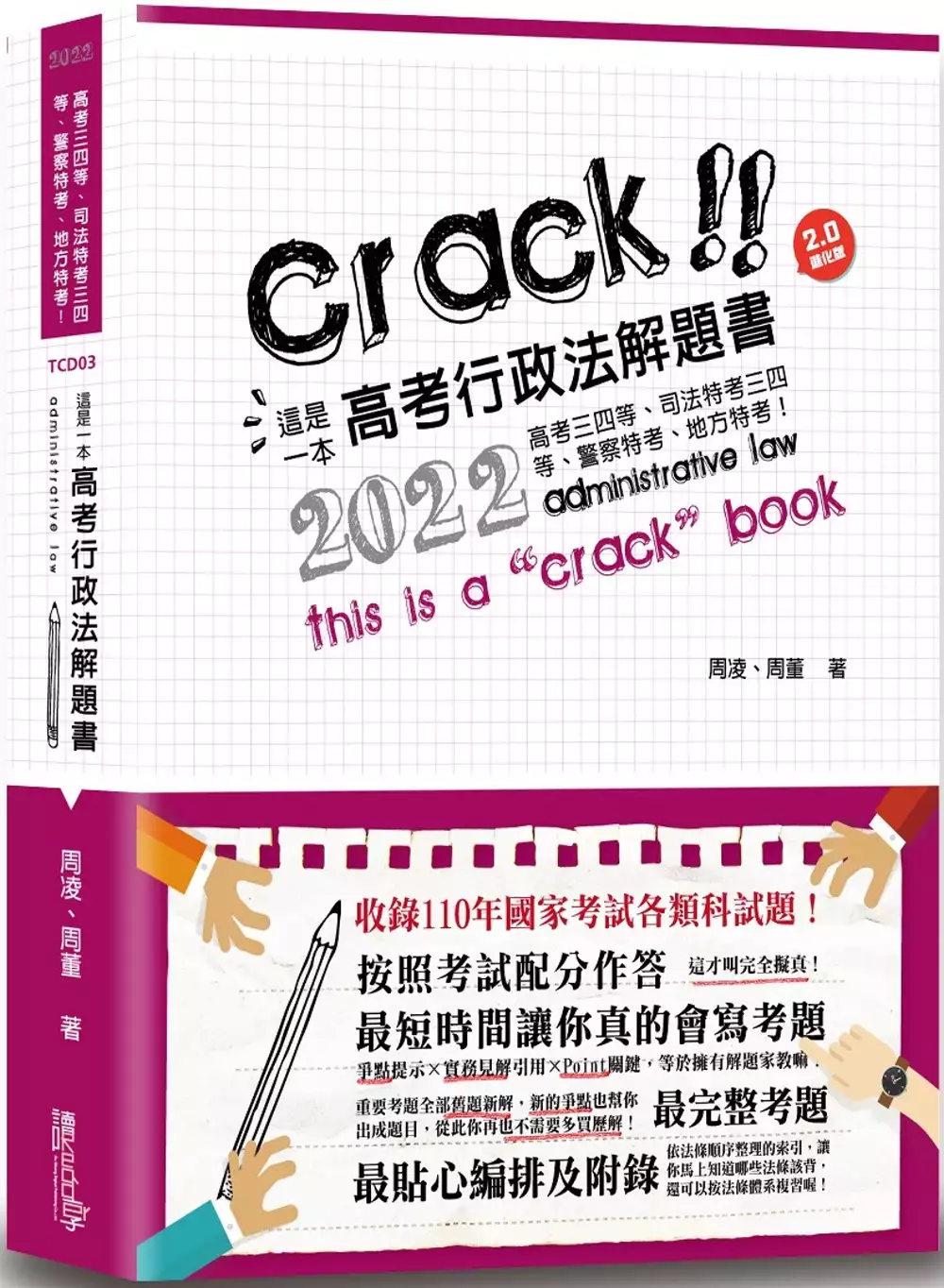

行政訴訟法4的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦周凌,周董寫的 這是一本高考行政法解題書(8版) 和李建良的 行政訴訟十講(二版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站焦點判決| 元照出版也說明:行政訴訟法 第4條第1項規定提起行政訴訟,以經訴願作為前提要件,是對人民訴訟權之限制。此限制之必要性在於:給予行政體系內部自我省察之機會,同時 ...

這兩本書分別來自讀享數位 和元照出版所出版 。

國立政治大學 法學院碩士在職專班 詹鎮榮所指導 韓鐘達的 行政執行法上限制住居之研究 (2016),提出行政訴訟法4關鍵因素是什麼,來自於公法上金錢給付義務、行政執行、遷徙自由、執行措施、限制出境、正當法律程序。

而第二篇論文國立政治大學 法律學系 傅玲靜所指導 王凌亞的 我國環境影響評估法之公民訴訟法制檢討 –由環境影響評估制度之功能出發 (2016),提出因為有 環境影響評估法、環境影響評估、公民訴訟、預防原則、風險管理、風險評估的重點而找出了 行政訴訟法4的解答。

最後網站行政處分概念與訴訟類型關聯性之探討 - myweb則補充:3、林石猛法官則依據行政訴訟法3 條規定,而認為乃撤銷、給付及確認三. 種訴訟,並否認其他訴訟種類之可能6。 4、林明昕教授則以訴訟目地區分為撤銷訴訟(消極形成訴訟)、 ...

這是一本高考行政法解題書(8版)

為了解決行政訴訟法4 的問題,作者周凌,周董 這樣論述:

為什麼要買這本?作者告訴你 筆者延續《行政法題型破解》的成功經驗,瞭解到當初把該書類型設定於律師司法官的讀者,對於要準備高考三四等、司法特考三四等、警察特考及地方特考的讀者,使用上都有所顧慮及畏懼,所以在此除了特別蒐集司法三四等(不含司律法研所)以外,還納入地方特考、警察特考及高考三四等考題,讓準備上開類別國家考試的讀者,能透過此書的反覆練習,增加對於行政法解題的信心。而如果使用完本書仍想多看看一些較為深入的考題,歡迎讀者多加參考筆者《行政法題型破解》一書!我們的目的只有一個,就是幫助大家快速上榜!

行政訴訟法4進入發燒排行的影片

🔎市政總質詢 改革土地法規的關鍵時刻(pt. 4/4)🔎

臺中的土地政策生病了,市府的行政裁量偏頗,在監察院的糾正文得以看出。行政訴訟法的增修,增訂都市計畫專章,市府需做好應對,建議市府要積極處理法令缺失問題,正視過去違失,不要違背行政程序法的比例原則、誠信原則、平等原則。

瑄灃提出,可借鑒其他縣市法規、或參照日本土地區劃整理法的規定,並盤點法規及加強市府法律教育。建議研議發行土地債券,加強抑制炒作土地,且透明度高防止官商勾結。

過去大埔案中的口號「今天拆大埔,明天拆政府」顯見土地爭議下人民的怒吼。

今天市府不改革,明天民眾就會改革市府。

#質詢實況

#為您發聲改變發生

#臺中市議員徐瑄灃

行政執行法上限制住居之研究

為了解決行政訴訟法4 的問題,作者韓鐘達 這樣論述:

公法上金錢給付義務之執行,移交由法務部行政執行署專責辦理後,迄今已十餘年,較之於傳統上之民事強制執行業務,或行政機關自力實施執行之立法例,行政執行機關具有獨特之色彩與運作模式。本文就公法上金錢給付義務之執行,自其基本面開始探討,從實務之視角,回顧相關問題並展望其發展。並分別就法源、法律原則、強制措施、制度比較、救濟途徑等面向,擇要深入研析,徵之相關學者論述與實務見解,尋求適當且符合實際之平衡觀點。 而行政執行法上之限制住居,兼具有保全與實現公法債權之雙重手段性質,其對於人民居住遷徙自由等權利,影響甚鉅。本文亦就其類型與要件分析、所涉之憲法議題、實務運作問題、與稅捐稽徵法限制出境

等制度比較、救濟方法等層面,解構理論與實務之觀點,並契入相關案例,從事較細部之分析,且提出個人淺見,希冀能對於此一嚴峻且頗富爭議之執行手段,探尋妥適之操作原則,期能兼顧社會公義之落實與人民權益之保障。

行政訴訟十講(二版)

為了解決行政訴訟法4 的問題,作者李建良 這樣論述:

本書以行政訴訟法所定訴訟類型為骨架,配合案例與圖示,逐步解說行政訴訟的基本觀念與各種訴訟的類型意涵、程序要件及其裁判,內容著重體系架構與思考模式的建立,行文力求通順易讀,期有助於行政訴訟法的學習與研究,並切合爭訟實務與法制業務的需要。

我國環境影響評估法之公民訴訟法制檢討 –由環境影響評估制度之功能出發

為了解決行政訴訟法4 的問題,作者王凌亞 這樣論述:

環境影響評估法公民訴訟條款的解釋與操作在我國訴訟實務中已發展十餘年,文獻上亦多有討論。但是在觀察過我國環評案件的公民訴訟判決,尤其是近幾年頗受矚目的美麗灣度假村案,就可知道縱使環保團體與周圍居民以公民訴訟取得勝訴判決,後續仍不斷產生撤銷訴訟的現象,代表開發案件之核心爭議並未被終局解決。另外,經由比較美國公民訴訟的起源與發展,就會發現我國公民訴訟制定在環評法中是一項有問題的立法。在美國制度原型中公民訴訟條款並非搭配環評制度運作,而我國將兩者結合,似乎並未釐清其中制度目的的差異。本文欲從環評法的原理原則,也就是以風險管理與預防原則為基礎,說明環評法在環境法規中之角色與作用。並透過介紹美國、德國與

中國的環評制度與相關訴訟制度,如美國的公民訴訟、德國的團體訴訟與中國的公益訴訟,進而釐清公民訴訟真正的制度目的,與探討監督環評制度的正確模式。最後再回到我國法,分析環評法與公民訴訟條款與整理訴訟實務案件,了解我國目前環評法公民訴訟條款的操作現況,並提出批評與檢討。就結論而言,本文認為環評制度做為風險管理中之風險評估與預防原則之體現,不應以公民訴訟為司法監督管道。公民訴訟僅應用在監督風險管理決定之開發案件,規避環評與環評審查有瑕疵之案件都應遵循傳統行政訴訟,對開發許可提出撤銷訴訟,以達成紛爭一次解決並減少人民訟累。

行政訴訟法4的網路口碑排行榜

-

#1.護海公投遭撤銷環團控「反民主」提行政訴訟

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政律師表示,政府執意建造四接,不但將破壞生態,還嚴重傷害《公民投票法》中所保障的地方自治權益,「連地方人民要發動 ... 於 e-info.org.tw -

#2.行政訴訟類型 - YouTube

行政訴訟類型一.撤銷訴訟: 行政訴訟法 第 4 條二.課予義務之訴訟: 行政訴訟法 第5條三.確認訴訟: 行政訴訟法 第6條四.給付訴訟: 行政訴訟法 第8條五. 於 www.youtube.com -

#3.焦點判決| 元照出版

行政訴訟法 第4條第1項規定提起行政訴訟,以經訴願作為前提要件,是對人民訴訟權之限制。此限制之必要性在於:給予行政體系內部自我省察之機會,同時 ... 於 www.angle.com.tw -

#4.行政處分概念與訴訟類型關聯性之探討 - myweb

3、林石猛法官則依據行政訴訟法3 條規定,而認為乃撤銷、給付及確認三. 種訴訟,並否認其他訴訟種類之可能6。 4、林明昕教授則以訴訟目地區分為撤銷訴訟(消極形成訴訟)、 ... 於 myweb.scu.edu.tw -

#5.法律服務-權益保障篇 - 後備指揮部

依行政程序法第92條:「本法所稱行政處分,係指機關就公法上具體事件所為之決定或 ... 行政訴訟法第4條第1項提起行政訴訟。 問題7:「國軍官兵權益保障委員會」受理範圍 ... 於 afrc.mnd.gov.tw -

#6.行政訴訟法(第四版)

書名:行政訴訟法(第四版),語言:簡體中文,ISBN:9787519756925,頁數:560,出版社:法律出版社,作者:姜明安,出版日期:2021/07/01,類別:社會科學. 於 www.books.com.tw -

#7.民眾向如不服本府之訴願決定,應如何提起救濟?

行政訴訟法 第4條第1項:「人民因中央或地方機關之違法行政處分,認為損害其權利或法律上之利益,經依訴願法提起訴願而不服其決定,或提起訴願逾3個月不為決定,或延長訴願 ... 於 general.chcg.gov.tw -

#8.行政訴訟法(增訂4版) | 誠品線上

本書除參照德、日行政訴訟之立法例、法學理論與司法實務外,亦多參引國內學者論述、期刊論文、行政法學研討會報告、行政訴訟法修正理由、最高行政法院判例等法學資訊,以供 ... 於 www.eslite.com -

#9.行政訴訟法上對於利害關係人之界定

三、行政訴訟法第4條第3項之利害關係人之意義. 行政訴訟法上,無論係與訴願人利害相同或利害相反者,均得稱為利害關係. 人而提起行政訴訟。然而,必須區別者係是否得依行政 ... 於 lawyer.get.com.tw -

#10.金榜函授

... 行政-蔡宜靜. 刑事訴訟法-XXX老師. 更多金榜師資. 上榜生心得. 111地方政府特考-三等-社會行政-林○彤 · 111 ... 於 www.easylearn.com.tw -

#11.寢室過夜被抓包「莒光甜心」遭控不倫男少校判決逆轉原因曝光

她因介入已婚的謝男少校婚姻,遭元配提告,因此被記4大過嚴懲,林女不服提起行政訴訟,經台北高等行政法院審理,認定謝男與妻子「婚姻關係不存在」,一審 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#12.司法院新聞稿

另聲請人之一認行政訴訟法第四條第一項規定,違反憲. 法第十六條,且與司法院釋字第六五三號解釋意旨不符,聲. 請解釋憲法部分,係以個人主觀見解爭執法院認事用法之當. 否 ... 於 ncyuweb.ncyu.edu.tw -

#13.行政訴訟的訴訟參加

一、重要考點明白看. (一)考點簡單破1:行政法院認為撤銷訴訟之結果,第三人之權利或法律上利益將受損害者,得依職權命其獨立參加訴訟,行政訴訟法 ... 於 talk.superbox.com.tw -

#14.行政訴訟法增訂第十二條之五

行政 法院為第二項及第五項之裁定前,應先徵詢當事人之意見。 第十二條之四. 行政法院將訴訟移送至其他法院者,依受移送法院應適用之訴訟法定其 ... 於 www.president.gov.tw -

#15.【現貨】行政訴訟十講(4版)李建良元照9786263690554<華通 ...

行政訴訟十講ISBN13:9786263690554 出版社:元照作者:李建良裝訂/頁數:平裝/520頁版次:4 出版日:2023/09/01 內容簡介本書以行政訴訟法所定訴訟類型為骨架, ... 於 shopee.tw -

#16.勞動部全球資訊網中文網

行政 院勞工委員會曾於八十七年十二月三十一日以台(八七)勞動一字第0五九六0五號函公告私立各級學校之教師、職員不適用勞動基準法。惟勞動基準法業經多次修正,工時制度 ... 於 www.mol.gov.tw -

#17.2023律師費用行情大公開!找律師前必看律師收費一覽表

4.出具專供委託參考之意見書及其他文件,每件新台幣八萬元以下。 5.出庭費每次新台幣 ... 辦理非訟事件及行政訴訟者,其收費標準比照前條民事事件部份。 辦理偵查中案件 ... 於 laws010.com -

#18.論行政訴訟中,一般確認訴訟之適用類型 - 第 64 頁 - Google 圖書結果

... 行政法院法第 113 條第 1 項第 4 句之規範本旨,是為了在撤銷訴訟進行中,行政處分突歸於消滅之情形下,原告能夠將撤銷訴訟轉換為違法確認訴訟,以繼續進行該訴訟。因此,此 ... 於 books.google.com.tw -

#19.勞動事件法

勞動事件法. 司法院全球資訊網-便民服務-書狀範例-勞動. 勞動事件; 家事; 少年; 刑事; 行政訴訟; 智慧財產; 商業事件; 大法庭專區; 公務員懲戒; ... 於 daubydis.mahala.co.uk -

#20.行政訴訟法逐條釋義 - 第 310 頁 - Google 圖書結果

... 四、與當事人有親屬關係者。前項第二款、第四款之訴訟代理人,行政法院認為不適當時得以裁定禁止之。」由於非律師得為訴訟代理人資格之規定過於抽象寬鬆,2007年7月4日 ... 於 books.google.com.tw -

#21.今日看新聞學法律第三十四冊 - Google 圖書結果

... 行政訴訟法第 4 條規定:「人民因中央或地方機關之違法行政處分,認為損害其權利或法律上之利益,經依訴願法提起訴願而不服其決定,或提起訴願逾 3 個月不為決定,或延長 ... 於 books.google.com.tw -

#22.稅捐稽徵機關所為行政處分之種類

法院行政訴訟庭為. 第一審管轄法院. 行政訴訟法第4、. 5、6、8、106、. 229條。 行政程序法第131. 條。 稅捐稽徵法第28. 條。 行政訴訟. (第二審). 提出行政訴訟. 上訴狀. 於 www.ntbna.gov.tw -

#23.提起行政訴訟之要件

C、須原告有即受確認判決之法律上利益,何謂「即受確認判決之法律上利益」,得參酌民事訴訟法上的判例解說,如最高法院四十二年度台上字第一○三一號判例稱:「因法律關係 ... 於 www.rclaw.com.tw -

#24.第四篇行政訴訟及懲戒部分

原告勝訴率較舊制時期大幅提昇,應係二級二審實施後,行政. 法院裁判發揮教示功能,同時,也是行政程序法自90 年1 月1 日施. 行以來,行政機關有所遵循,確實依法行政,並 ... 於 www.judicial.gov.tw -

#25.行政訴訟法(中華民國) - 維基百科

撤銷訴訟 編輯. 行政訴訟法第4條規定:「人民因中央或地方機關之違法行政處分,認為損害其權利或法律 ... 於 zh.wikipedia.org -

#26.行政訴訟法

原告、上訴人、聲請人或抗告人未依第一項至第四項規定委任訴訟代理人,或雖依第四項規定委任,行政法院認為不適當者,應先定期間命補正。 逾期未補正,亦 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#27.行政訴訟十講

本書以行政訴訟法所定訴訟類型為骨架,配合案例與圖示,逐步解說行政訴訟的基本觀念 ... 參、憲法與行政訴訟法/4 肆、行政行為論與行政訴訟/17 伍、行政訴訟法的入門 ... 於 sharing.com.tw -

#28.淺談行政訴訟上的和解

[3] 最高行政法院95年判字第1239號判決參照。 [4] 參閱陳敏,行政法總論,新學林經銷,2011年9月,頁 ... 於 www.laf.org.tw -

#29.行政救濟(行政訴訟)納保諮詢示知單期間

※ 適用簡易訴訟程序規定請參考行政訴訟法第229條。 對地方法院行政訴訟庭或高等 ... 第4條(撤銷訴訟之要件). 人民因中央或地方機關之違法行政處分,認為損害其權利或 ... 於 www.ntbsa.gov.tw -

#30.財政部國有財產署

南區分署. 關於蔡興之繼承人蔡許清蓮4人申請按其應繼分自土地法第73條之1第4項設立 ... 行政規則 · 國有公用財產管理手冊 · 常用業務問答 · Web 2.0互動服務 · 國有公用財產 ... 於 www.fnp.gov.tw -

#31.行政訴訟法第4版介紹 :: 讀書心得分享網站

讀書心得分享網站,又近年來實務見解許多涉及行政訴訟法理之爭點,經由東吳大學法律學系選修本人講授「訴願法及行政訴訟法」課程之報告累積,重新歸納整理相關實務見解 ... 於 books.imobile01.com -

#32.行政訴訟法第4、6

應提起撤銷訴訟、課予義務訴訟,誤為提起確認行政處分無效之訴訟,其未經訴願程序者,行政法院應以裁定將該事件移送於訴願管轄機關,並以行政法院收受訴狀之時,視為提起 ... 於 www.lawbank.com.tw -

#33.行政救濟制度簡介-訴願

依我國行政訴訟法之規定,行政訴訟. 種類有:撤銷訴訟、課與義務訴訟(請求應. 為 ... ◎處罰法定原則→ 行政罰法第4條。 ◎從新從輕原則→ 行政罰法第5條。 ◎ 法律不溯 ... 於 www.tgpf.org.tw -

#34.D函之裁處,則不具有合法性(課本1-175~176頁): (一) ...

條規定提起撤銷訴願,並進而依行政訴訟法第4條提起撤銷訴訟,甲並對該難以回復之 ... 行政法院得依行政訴訟法第19 8、199條規定,作成「情況判決」(課本5-135~136 頁 ... 於 www.facebook.com -

#35.台灣行政訴訟法制的沿革、 演進與發展課題

另參照台北高等行政法院94年度訴字第1230號裁定;高雄高等行. 政法院93年度訴字第468號判決。 Page 40. 2006 兩岸四地法律發展上冊. 298. 法 ... 於 ntur.lib.ntu.edu.tw -

#36.上訴人為訴願程序之相對機關,非屬行政訴訟法第4條 ...

上訴人為訴願程序之相對機關,非屬行政訴訟法第4條第1項之處分相對人即人民,亦非第3項規定之利害關係人,其自居利害關係人之地位,訴請撤銷訴願決定,即有當事人適格 ... 於 www.lawtw.com -

#37.【2023最新】酒駕罰則全解析!你知道酒駕公共危險罪後果嗎?

可以依行政法上義務規定裁處行政罰。 也就是說,駕駛人經緩起訴處分確定 ... 台中 ... 於 lawyerwjv.com -

#38.欠稅不繳,當心保單被強制執行

... 4千6百餘萬元,即通報行政執行分署強制執行,但保險公司收到執行命令後聲明異議,該局為積極徵起欠稅,以保險公司為被告提起民事訴訟,訴請收取保險 ... 於 www.mof.gov.tw -

#39.行政訴訟Flashcards

各級地方自治團體或其他公法人對上級監督機關之行政處分,認為違法或不當,致損害其權利或利益者,亦同。 ※後續得依行訴法4提起撤銷訴訟。 ⑵怠為處分之課予義務訴願 ... 於 quizlet.com -

#40.行政訴訟之訴訟類型-提起撤銷訴訟-知識百科

行政訴訟法 第四條第三項規定:「訴願人以外之利害關係人,認為第一項訴願決定,損害其權利或法律上之利益者,得向高等行政法院提起撤銷訴訟。」參照司法院院字第六四一號 ... 於 www.3people.com.tw -

#41.國道公路警察局線上受理民眾檢舉國道交通違規聲明

四、檢舉資料欠缺具體明確,致無法查證。 ... 二、交通違規證據資料(如採證照片、影片),請勿逕行加工偽(變)造,以免觸法;且如違規人(車主)依法定程序提出「行政訴訟 ... 於 wos.hpb.gov.tw -

#42.高普考考科變動資訊!113年高普考科目變少?最新考科異動資訊

... 行政中立、利益衝突迴避與財產申報) 六、刑法七、刑事訴訟法八、社會學, ◎三、行政法◎四、行政學五、公務員法(包括任用、服務、保障、考績、懲戒 ... 於 byone.tkb.com.tw -

#43.訴願法第一、二條,行政訴訟法第六、八條】 • 三

(三)非法人團體。 (四)受行政處分之相對人或利害關係人。 • *【參考法條:訴願法第 ... 於 www.khhpd.npa.gov.tw -

#44.臺中市交通事件裁決處-線上申辦-申訴交通違規案件

四、如受處分人為 ... 六、提醒您,行政訴訟應於收受裁決書後法定30日不變期間向法院提起,上述30日不變期間不因提起申訴而得以順延,另未提起申訴亦得向法院提起行政訴訟。 於 www.traffic.taichung.gov.tw -

#45.行政法概要: 法警.執行員 - 第 14-13 頁 - Google 圖書結果

... 行政訴訟法第二 ... 4 國家賠償-判或追訴職務之公務員,因執行職務侵害人民自由或權利等四者而言。 3.因此,依我國現行法之規定,兩者其提起之原因約有如下之不同: (1)行政訴訟 ... 於 books.google.com.tw -

#46.行政訴訟法部分條文修正草案評估報告

為利統合普通法院與各專業法院間應遵循之審判權爭議解決. 規範,司法院及行政院前於110 年4 月28 日以院台廳司一字第. 1100012364 號及院臺法字第1100171188 號函會銜送本 ... 於 www.ly.gov.tw -

#47.行政訴訟諮詢告知單期間起訴不服核定稅捐之處分,經復查

... 行政法院(簡易訴訟程序)或. 最高行政法院(通常訴訟程序)提起上訴。 應檢附. 資料. 1.當事人書狀。 2.其他證明文件。 相關法條行政訴訟法. 第4 條(撤銷訴訟之要件). 於 www.ntbca.gov.tw -

#48.訴願案件處理流程圖

次日起2 個月內提起行政訴. 訟(訴願90,行政訴訟法4). 決定書應載明事項(訴願89). 發回原處分機關. 指定相當期間另. 為處分(訴願81). 受理訴願機關逕為. 變更原行政 ... 於 law.kcg.gov.tw -

#49.論行政訴訟法第42 條之訴訟參加與專利行政訴訟之新證據

行政訴訟 與民事訴訟參加之性質、前提要件及參加人. 程序上法律地位均不相同4。 按「行政法院認為撤銷訴訟之結果,第三人之權利或法律上利益將. 受損害者,得依 ... 於 www.tipo.gov.tw -

#50.【地方特考簡章】2023年考試日期、科目、缺額、錄取率

三等, 1.行政法 2.行政學 3.公共政策 4.地方政府與政治 5.政治學 6.民法總則與 ... 民事訴訟法與刑事訴訟法 5.立法程序與技術 6.商事法. 法律廉政, 三等, 1 ... 於 www.tkblearning.com.tw -

#51.護海公投訴願遭駁回民團提行政訴訟

王醒之等人今天赴行政院抗議中央打壓地方自治事項,並表示會後將對行政院提起行政訴訟。 台電規劃將協和電廠4部燃油機組改為2部燃氣機組,並研擬在外木山 ... 於 www.cna.com.tw -

#52.臺北市交通事件裁決所

常見問答--行政訴訟篇 · 更多罰單申訴. 事故鑑定. 申請行車事故鑑定 · 鑑定表單下載 ... 地址:100046臺北市中正區羅斯福路4段92號7~8樓總機:(02)2365-8270(詳本所業務服務 ... 於 www.judge.gov.taipei -

#53.終院就《經濟房屋法》修改後的適用對象作統一司法見解

參閱終審法院第40/2023號案的合議庭裁判。 根據《行政訴訟法典》第167條第4款的規定,相關統一司法見解的裁判將刊登在2023年9月18 ... 於 www.gov.mo -

#54.提出訴願後,何時可進而提起行政訴訟?

... 行政法院起訴. 行政訴訟法第4條第1項規定:「人民因中央或地方機關之違法行政處分,認為損害其權利或法律上之利益,經依訴願法提起訴願而不服其決定 ... 於 www.lawyerli.tw -

#55.強化訴願制度、周延救濟權利政院通過「訴願法」修正草案

行政 院長蘇貞昌表示,現行「訴願法」已超過20年未全面檢討,本次修法是配合「行政 ... 行政訴訟救濟程序等事項,已有更詳盡的規範。為健全訴願法制並完善權益保障,因此 ... 於 www.ey.gov.tw -

#56.行政訴訟法第4

當事人得向行政法院書記官聲請閱覽、抄錄、影印或攝影卷內文書,或預納費用請求付與繕本、影本或節本。 第三人經當事人同意或釋明有法律上之利害關係,而 ... 於 www.lawbank.com.tw -

#57.訴願人以外之利害關係人&撤銷訴訟之特別實體判決要件

第4 條(撤銷訴訟之要件) Ⅰ人民因中央或地方機關之違法行政處分,認為損害其權利或法律上之利益,經依訴願法提起訴願而不服其決定,或提起訴願逾三 ... 於 plus.public.com.tw -

#58.112 年特種考試地方政府公務人員考試四等考試應試科目及 ...

※行政法. 概. 要. ◎ 政治學. 概. 要. ※行政學. 概. 要. ◎公共管理. 概. 要. 402 一般民政 ... 刑事訴訟法. 概. 要. 416 經建行政◎國文. (作文與測驗). ※法學知識. 與 ... 於 wwwc.moex.gov.tw -

#59.行政法を読む〈行政事件訴訟法/15-17条〉

「行政法を読む」、今回は〈行政事件訴訟法/15-17条〉! 引き続き、第2章 抗告訴訟ー第1節 取消訴訟ーです。 試験対策上、重要度は高くないので、一緒にさらっと確認 ... 於 www.foresight.jp -

#60.原處分機關不服訴願決定,可否提起撤銷訴訟?

行政訴訟法 第4條第1項規定「人民」就損害其權利或法律上利益的違法的行政處分,不服訴願決定時,可以向行政法院提起撤銷訴訟。這裡只有規定「人民」,而 ... 於 casebf.com -

#61.護海公投訴願遭駁回民團對政院提行政訴訟

王醒之等人今天赴行政院抗議中央打壓地方自治事項,並表示會後將對行政院提起行政訴訟。 台電規劃將協和電廠4部燃油機組改為2部燃氣機組,並研擬在外木山 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#62.臺灣最高行政法院104.02.26 一百零四年度裁字第344號裁判書

再審訴訟費用由再審原告負擔。 理由一、按提起再審之訴,應依行政訴訟法第277條第1項第4款之規定表明再審理由,此為必須具備之程式。所謂表明再審理由,必須指明確定 ... 於 www.selaw.com.tw -

#63.友善列印| 臺北市法規查詢系統

... 行政法院提起行政訴訟。」行政訴訟法第4 條第1項、第3項規定:「人民因中央或地方機關之違法行政處分,認為損害其權利或法律上之利益,經依訴願法提起訴願而不服其決定 ... 於 www.laws.taipei.gov.tw -

#64.行政訴訟法

前項情形,行政法院書記官應速將裁定正本附入卷宗,送交受移送之法院。 第十二條之四(訴訟費用之徵收(一)). Page 4 ... 於 www.mvdis.gov.tw -

#65.基隆護海公投遭駁回環團:中央勿奪在地人民權利

... 行政院宣布,要再提行政訴訟。 台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政說 ... 基市府廢協和四接開發同意函台電將提行政救濟. 2023-06-01 13:38:00. 同意 ... 於 news.pts.org.tw -

#66.100年判字第1959 號

裁判字號:, 100年判字第1959 號. 裁判日期:, 民國100 年11 月17 日. 資料來源:, 司法院. 相關法條:, 行政程序法第111 條 · 行政訴訟法第107、4、6 條 於 web.law.ntpc.gov.tw -

#67.行政法を読む〈行政事件訴訟法/39条-41条〉

「行政法を読む」、今回は〈行政事件訴訟法/39条-41条〉! 当事者訴訟に関する条文です!試験の出題可能性は低いですので、ざっくりと理解していきましょう! 於 www.foresight.jp -

#68.行政法─基礎理論與實務 - 第 825 頁 - Google 圖書結果

... 法第177條第1項行政訴訟之裁判須以民事法律關係是否成立為準據,而該法律關係已經訴訟繫屬尚未終結者,行政法院應以裁定停止訴訟程序。如有 ... 四篇.第二十四章|行政訴訟 825. 於 books.google.com.tw -

#69.行政處分經強制執行程序終結後,可否提起撤銷之訴?

而若對於行政訴訟法第12條第1項規定,認係採第一次權利保護優先原則者,此種受確認判決之法律上利益為自明之理。 4.至於行政處分是否消滅不在於其效力是否存續,而是在於「 ... 於 www.worldpeoplenews.com -

#70.A市政府裁罰甲公司「廣告不實」,行政法問題

... 行政爭訟之可能? 訴願人以外之利害關係人,認為第一項訴願決定,損害其權利或法律上之利益者,得向行政法院提起撤銷訴訟。(行政訴訟法第4條第3項參照) ... 於 www.legis-pedia.com -

#71.國軍退除役官兵輔導委員會

服役4-9年退除役官兵 (第二類退除役官兵). 現役志願役官兵. 最新消息 ... 行政訴訟堅實第一審新制 · 身心障礙者權利公約 · 國防部 · 行政院大陸委員會 · 全民監督 ... 於 www.vac.gov.tw -

#72.准許或駁回居留簽證,都是行政處分。依照行政訴訟法規定

... likes, 0 comments - oneminlaw on December 30, 2022: "<可以幫遭拒入境的外籍配偶,提起行政訴訟嗎?> 昨天 ... 4條第1項規定:「人民因中央或地方機關之違法行政處分, ... 於 www.instagram.com -

#73.行政訴訟法部分條文修正草案總說明

(修. 正條文第一百零四條之一)調整前後均維持兩個審級,不影. 響人民的審級利益。但能活化法官配置,使具公法專業的法. 官儘早辦理行政訴訟事件,培養長期穩定的行政法院 ... 於 law.ctbc.edu.tw -

#74.行政訴訟法(民國64年) - 维基文库,自由的图书馆

五、年、月、日。 第十四條. 行政法院審查訴狀,認為不應提起行政訴訟或違背法定程序者,應附理由以裁定 ... 於 zh.wikisource.org -

#75.行政訴訟法

﹝1﹞ 民事訴訟法第四十六條至第四十九條、第五十一條之規定 ... ﹝3﹞ 代表人或管理人有二人以上者,送達得僅向其中一人為之。 ﹝4﹞ 無訴訟能力人為訴訟行為,未向行政 ... 於 www.6laws.net -

#76.16 依行政訴訟法第4 條第2 項之規定,逾越權限或濫用權力 ...

人民因中央或地方機關之違法行政處分,認為損害其權利或法律上之利益,經依訴願法提起訴願而不服其決定,或提起訴願逾三個月不為決定,或延長訴願決定期間逾二個月不為決定 ... 於 yamol.tw -

#77.Q. 現行行政訴訟之種類有哪些?試各舉一例說明之。

A: 根據我國現行行政訴訟法(下稱「本法」),行政訴訟種類計有下列數種,茲簡介如下。 一、撤銷訴訟(一)法律依據 本法第4條第1項規定:「人民因中央或地方機關之 ... 於 www.justlaw.com.tw -

#78.行政訴訟之種類- 賴淑娟的數位歷程檔

原告此項主張通說稱為撤銷訴訟之訴訟標的。自釋字第四六九號解釋採規範保護理論之後,傳統權利與反射利益二分法應有所修正,在個案中 ... 於 ilms.ouk.edu.tw -

#79.平均地權條例 - pondsolq

年4月22日臺北高等行政法院96年度訴字第4222號判決,提起上. 訴,本院判決如下:. 主文. 上訴駁回。. 上訴審訴訟費用由上訴人負擔。. 理由. 一、臺北市 ... 於 pondsolq.webdesigncity.co.uk -

#80.何謂「訴願先行程序」?何謂「訴願」?何謂「行政訴訟」?其 ...

I.我國現行訴願與行政訴訟關係中,採行前開立法例中之訴願前置主義(即先後關係)者,限於兩類訴訟:. 其一,乃行政訴訟法第4條之撤銷訴訟。 其二,則為 ... 於 blog.udn.com -

#81.行政訴訟法第4條撤銷訴訟 - 律師

按提起撤銷訴訟,無論係認原處分違法損害其權益,經提起訴願猶不服其決定,而以原處分為對象者(行政訴訟法第4 條第1 項);或係訴願人以外之利害關係人,認為前述訴願 ... 於 m.attorneytsai.com -

#82.第一節行政救濟之概念

至於具體上如何. 判斷原告所主張之「利益狀態」究為權利或法律上利益,行政法院有最後判斷之權限。 (五)須經訴願程序未獲救濟結果. 行政訴訟法第四條第 ... 於 www.chrdc.gov.tw -

#83.行政訴訟法§4-全國法規資料庫

人民因中央或地方機關之違法行政處分,認為損害其權利或法律上之利益,經依訴願法提起訴願而不服其決定,或提起訴願逾三個月不為決定,或延長訴願決定期間逾二個月不為 ... 於 law.moj.gov.tw