衛斯理系列少年版的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦衛斯理(倪匡),耿啟文寫的 衛斯理系列少年版17:活俑(上) 和衛斯理(倪匡)的 衛斯理系列少年版16:密碼(上)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站妖火(上)——衛斯理系列少年版14 - Book Depository也說明:妖火(上)——衛斯理系列少年版14 by 衛斯理, 9789888687299, available at Book Depository with free delivery worldwide.

這兩本書分別來自明窗出版社 和明窗出版社所出版 。

淡江大學 西班牙語文學系碩士班 孔方明所指導 鄧寓芃的 華語科幻研究:《三體》三部曲 (2019),提出衛斯理系列少年版關鍵因素是什麼,來自於華語科幻、劉慈欣、三體、科幻、科幻定義、科學方法、科幻屬性。

而第二篇論文國立臺灣大學 中國文學研究所 高嘉謙所指導 黃國華的 浮城•鬼城•滅城:20世紀末以來華文小說中的城市想像 (2018),提出因為有 浮城、鬼城、滅城、華文小說、華語語系、城市文學、世紀末的重點而找出了 衛斯理系列少年版的解答。

最後網站密碼(下)——衛斯理系列少年版16 - 天地圖書則補充:密碼(下)——衛斯理系列少年版16 | 衛斯理(倪匡) ... 一位少年從老人身上聽到一個關於巨宅內藏有驚人財寶的傳說,數十年後,當日的少年成為了情報局局長,終於可以住 ...

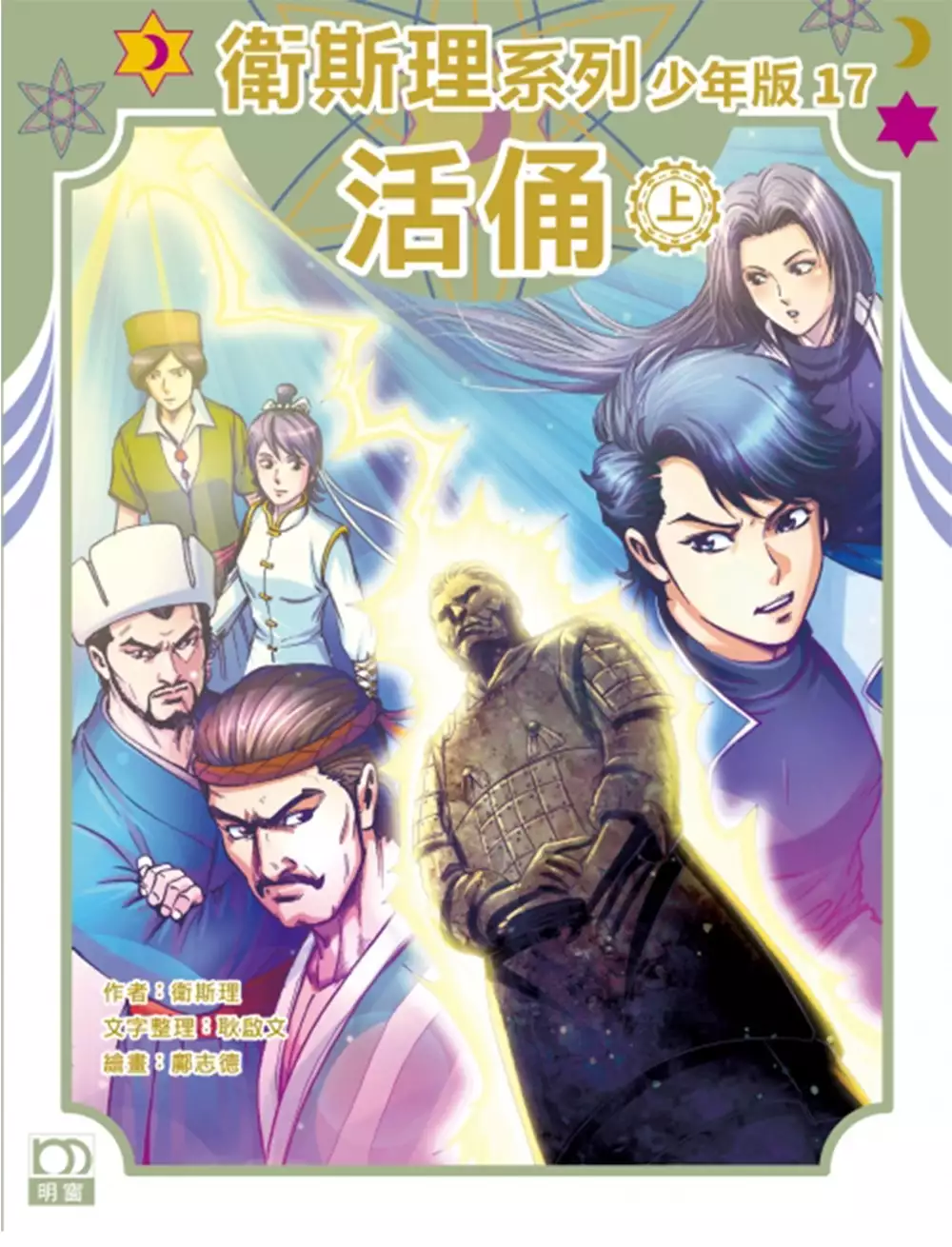

衛斯理系列少年版17:活俑(上)

為了解決衛斯理系列少年版 的問題,作者衛斯理(倪匡),耿啟文 這樣論述:

一位年過九十的老頭——卓長根因為一個謎團找上了衛斯理。 多年前,卓長根的父親以及馬場主人的女兒馬金花,先後在陝西省一處草原上離奇失蹤! 奇怪的是,就在馬金花失蹤的第五年,她再次出現於人前,與父親短暫團聚後就決定離開家鄉,從此再沒有與卓長根聯絡。 到底馬金花失蹤期間去了哪裏?而卓長根又能否與馬金花再續前緣?

華語科幻研究:《三體》三部曲

為了解決衛斯理系列少年版 的問題,作者鄧寓芃 這樣論述:

中國本土科幻文學的發展於二十世紀初,經由西方科幻小說透過傳教士進入中國文學領域後,中國作家藉由科幻小說推廣科學。儘管,中國科幻歷史由於政治因素而歷經文學空白期,但透過少數中國科幻雜誌的持續經營,使中國科幻文學持續發展並使其與世界科幻領域相互連接。 作者劉慈欣的《三體:地球往事》由美國華裔科幻作家劉宇昆翻譯成英文版,並在2015年得到雨果獎最佳長篇小說獎,使得中國科幻小說開始受到全世界的關注並因此提升了學者們對華語世界科幻領域的相關研究。 在過往的資料中,我們發現華語科幻在屬性定義以及在“科幻”以及“玄幻”小說的分辨有著模糊的概念。因此,我們將中國、台灣、香港的華語科幻小說以全景展開

的方式進行歷史脈絡的分析、探討並針對劉慈欣以及其作品《三體》三部曲之科學理論部分進行研究。 本論文第一章,我們將探討中國科幻以及台灣科幻的歷史脈絡。第二章的研究方向我們將著手調查有關作家劉慈欣的人生歷程以及對其有所影響的科幻小說家,以及解析西班牙語版的《三體》三部曲故事內容。第三章,我們將討論科幻小說的中文字義由來以及定義過程以及比對東方和西方的科幻概念之差異,並針對《三體》三部曲中的科幻主題、科學方法以及科幻屬性進行研究分析。

衛斯理系列少年版16:密碼(上)

為了解決衛斯理系列少年版 的問題,作者衛斯理(倪匡) 這樣論述:

年輕昆蟲學家胡說和溫寶裕為着一具「活的木乃伊」向衛斯理求救。 這具木乃伊包裹的不是人,而一個不知名的奇怪生物,令眾人大為吃驚!此時,對太平天國歷史甚有興趣的班登自動請纓接走奇怪生物,為事情再添變數…… 就在眾人疑惑之際,盜墓專家齊白突然出現,他能否為謎團提供解答?

浮城•鬼城•滅城:20世紀末以來華文小說中的城市想像

為了解決衛斯理系列少年版 的問題,作者黃國華 這樣論述:

本論文為一次「跨地域」研究,從「浮城」、「鬼城」和「滅城」三個城市意象,探討20世紀末以來香港、中國、台灣和新馬的華文小說,如何「彼此凝視,各有所思」,在世變之際,共用強烈憂患意識的文學想像,處理各自的內憂(現代化問題)外患(「中國」問題)。20世紀末以來,隨著冷戰逐漸結束,東亞和東南亞華人地區的政經局勢發生一大變化,如中國改革開放、台灣解嚴、香港百年回歸、新馬政府提倡「亞洲價值」(Asian values)、馬共解除武裝、中國崛起和台灣政黨輪替等。當華人世界紛紛響起開放、自由、和平、進步和統一的大聲響,各地華人小說家保持戒慎態度,以曖昧的、陰暗的、荒誕的小說敘事,檢視政經模式轉型過程中,對

個體與集體所造成的衝擊,處理20世紀末以降華人特殊的空間感和身體感——漂浮感、侵入感和消失感。本文論述分三大部分:第一部分的「浮城」,本文從香港西西、中國梁曉聲和新加坡希尼爾在20世紀80年代至90年代所提出「浮城」的小說景觀,觀察當中國向外開放並計劃收回香港,如何刺激三地作家作出各種「之間」的游移表述:殖民宗主國和祖國之間、資本主義和社會主義之間、中華文化和西化之間。本節特別強調三座「浮城」的關係:香港因九七回歸而成為「問題城市」,促動梁曉聲想像由社會主義至資本主義的「中國浮城」,以及希尼爾想像「孤島寡居」的「新加坡浮城」。第二部分的「鬼城」,本文將討論21世紀初的中國崛起,如何讓香港和台灣

女作家,把握住鬼魅的「邊緣性」和「排他性」特質,建構與中國保持距離的「鬼城」,分別回應「一國兩制」和「一個中國」的問題?如何讓中國和馬華作家,把握住鬼魅的「穿越性」,擬定「城/鄉」和「故鄉/原鄉」往返移動的「鬼城」敘事,各別引出「城包圍鄉」和華人離散的課題?第三部分的「滅城」,本文首先對華文小說中的「滅城」敘事,作一次跨界的鳥瞰,說明自20世紀末至21世紀初,各地如何藉由「滅城」想像,表達具有在地特色的憂患。其次,以兩個引爆「毀滅」幻想的時間點「1984」和「1989」為主題,思考中港「八0後」和台灣「七年級」作家,如何挪用「1984年」這象徵監控和威權的時間符號,處理他們成長期間政經變革的關

鍵時刻?1989年的天安門事件、鄭南榕自焚事件和《合艾和平協議》簽署,如何讓中國、台灣和馬來西亞華人作家,想像注定敗亡、碩果僅存或失敗主義的「共和國」?

想知道衛斯理系列少年版更多一定要看下面主題

衛斯理系列少年版的網路口碑排行榜

-

#1.明窗《衛斯理系列少年版14——妖火(下)》衛斯理(倪匡)著

為了拯救張小龍,衛斯理毅然走進野心集團位於深海基地。。衛斯理最終能否順利覓得張小龍? ... 明窗《衛斯理系列少年版14——妖火(下)》衛斯理(倪匡)著. 於 www.pcstore.com.tw -

#2.心情的配方 - 第 138 頁 - Google 圖書結果

... 主打科幻題材,也是蹭了熱點。書展僅「名作家講座系列」,就有倪匡談衛斯理系列少年版,7 138 起書店,常會想起被譽為巴黎文化地標的莎士比亞書. 於 books.google.com.tw -

#3.妖火(上)——衛斯理系列少年版14 - Book Depository

妖火(上)——衛斯理系列少年版14 by 衛斯理, 9789888687299, available at Book Depository with free delivery worldwide. 於 www.bookdepository.com -

#4.密碼(下)——衛斯理系列少年版16 - 天地圖書

密碼(下)——衛斯理系列少年版16 | 衛斯理(倪匡) ... 一位少年從老人身上聽到一個關於巨宅內藏有驚人財寶的傳說,數十年後,當日的少年成為了情報局局長,終於可以住 ... 於 www.cosmosbooks.com.hk -

#5.少年衛斯理免費線上閱讀_倪匡 - 和圖書

少年衛斯理. 作者:倪匡. 類別:科幻小說. 字數:6.49萬字. 一張寫有英文字Katsutoxin的紙條,勾起衛斯理遙遠的回憶——那年,仍是初中生的他,嘗到了初吻的滋味。 於 www.hetubook.com -

#6.衛斯理系列少年版 - Jex

Mio Li 17, 作者衛斯理出版社明窗出版社ISBN 9789888525416,就是藍血人嗎【少年版衛斯理】 《衛斯理系列少年版》已經出到第十三個故事《異寶》,mooink全線停售, ... 於 www.shauyess.co -

#7.衛斯理系列少年版1-8 (共16冊) —— 最hit科幻故事

《衛斯理系列少年版》已經黎到第8集喇,一直以來都收到唔少家長同小朋友的好評,唔知大家又最想睇到邊個故事出少年版呢? 趁住今個聖誕假期就快黎到,快啲帶哂成套番屋企啦 ... 於 books.mingpao.com -

#8.少年衛斯理》2022最新連載、線上看 - 小說狂人

《衛斯理系列000:少年衛斯理》 作者: 倪匡. 書名:少年衛斯理作者:倪匡作品簡介:. 收藏; [回報錯誤]; [倒序]; 評論區. 其他人也看了這些. 衛斯理系列022:蠱惑. 於 czbooks.net -

#9.衛斯理系列少年版16——密碼(上) - YESASIA

在YesAsia.com購買"衛斯理系列少年版16——密碼(上)",免郵費優惠!在此找到產品衛斯理, , 明窗出版社及人氣的香港書刊. - 北美網站. 於 www.yesasia.com -

#10.明報《衛斯理系列少年版13——異寶(上)》衛斯理(倪匡)著

上優文化Rakuten樂天市場線上商店,提供明報《衛斯理系列少年版13——異寶(上)》衛斯理(倪匡)著等眾多優惠商品、會員獨享下殺優惠券、點數回饋、信用卡分期0利率、免 ... 於 www.rakuten.com.tw -

#11.衛斯理系列少年版: 透明光- 倪匡 - Google Books

Volume 3 of 衛斯理系列. 少年版. Author, 倪匡. Illustrated by, 余遠鍠. Publisher, Ming chuang chu ban she, 2019. ISBN, 9888525530, 9789888525539. 於 books.google.com -

#12.香港二樓書店> 衛斯理系列少年版06——玩具(下)

衛斯理系列少年版 06——玩具(下) ... 9789888525799. 衛斯理. 明報出版社. 2019年12月12日. 113.00 元. HK$ 101.7. 於 2-floor.dyndns.org -

#13.衛斯理系列少年版| HKTVmall 香港最大網購平台

明窗出版社- 衛斯理系列少年版12——衛斯理與白素(下) ( 259 )|衛斯理(倪匡)+. (1). 原價:$68 全店85折推廣. $ 57.80. 2日集運. 衛斯理系列少年版——老貓(下) ( 237 ) ... 於 www.hktvmall.com -

#14.衛斯理系列少年版-PTT/DCARD討論與高評價網拍商品 - 飛比價格

你想找衛斯理系列少年版價格查詢優惠折扣、人氣推薦商品就來飛比。在飛比有多樣式與各型號衛斯理系列少年版商品優惠選擇滿足您的需求與選擇,也提供有與周邊產品滿足您 ... 於 feebee.com.tw -

#15.少年衛斯理- 维基百科,自由的百科全书

《少年衛斯理》是衛斯理系列的小說,由香港科幻小說作家倪匡所寫,系列編號000,並沒有正式編入系列。故事主要描述衛斯理少年時與美女同學祝香香的冒險。 於 zh.wikipedia.org -

#16.明報《衛斯理系列少年版10——回歸悲劇(上)》衛斯理著

明報《衛斯理系列少年版10——回歸悲劇(上)》衛斯理著. NT$340 NT$269. 衛斯理終於知道藍血人的身分和秘密! 藍血人原是流落地球的外星來客,衛斯理決心幫助他回家。 於 www.8521book.com.tw -

#17.衛斯理系列少年版16:密碼(上) - momo購物網

衛斯理系列少年版 16:密碼(上) ... 作者, 衛斯理. 出版社, 明窗 ... 內容簡介; 年輕昆蟲學家胡說和溫寶裕為着一具「活的木乃伊」向衛斯理求救。 於 m.momoshop.com.tw -

#19.【衛斯理系列少年版——尋夢】... - 明報出版社Ming Pao ...

【衛斯理系列少年版——尋夢】 兩個身分、背景完全不同又互不相識的人,自兒時起就一直重複做着同一個可怕的夢! 十多年來,他們做這個噩夢的次數愈來愈頻密, ... 於 www.facebook.com -

#20.衛斯理系列少年版1-13 全套- 小朋友書 - Carousell

喺Hong Kong,Hong Kong 買衛斯理系列少年版1-13 全套. 新淨保存好,書架冇位所以出讓~ 68折出售喺兒童讀物度買嘢,傾偈買嘢! 於 www.carousell.com.hk -

#21.衛斯理系列少年版10:回歸悲劇(上)好評推薦

衛斯理系列少年版 10:回歸悲劇(上) ... 童書/教具科幻/奇幻,價格 推薦! ... 內容簡介衛斯理終於知道藍血人的身分和秘密藍血人原是流落地球的外星來客,衛斯理決心幫助他回 ... 於 bookstores.pixnet.net -

#22.衛斯理系列少年版 - My Book One

經典衛斯理系列全新少年版,由筆鋒幽默、擅長改編兒童故事的耿啟文負責整理文字,及著名兒童故事插畫家余遠鍠首度為故事角色設計漫畫造型。適合小學及初中生閱讀。 於 www.mybookone.com.hk -

#23.衛斯理系列少年版08:不死藥(下)|台湾出版品|有店

衛斯理系列少年版 08:不死藥(下) ... 世上真的有長生不老的「不死藥」嗎? 他用匕首刺進了自己的手臂,但竟然沒有鮮血流出,傷口更迅速癒合,甚至連一點痛 ... 於 www.got1shop.com -

#24.透明光(下)--衛斯理系列少年版

透明光(下)--衛斯理系列少年版. 此書被瀏覽0次. 15人閱讀過此書. 副標題: 作者: 衛斯理. 分類: 關鍵字: (0人評分). 推介此書. 於 www.iv.edu.mo -

#25.衛斯理系列少年版13:異寶(下) - 價格品牌網

價格品牌網: 衛斯理系列少年版13:異寶(下) 推薦介紹特價價格269 元以及規格說明,價格品牌網-網羅超多新款科幻/奇幻童書/教具專賣店目錄相關商品,還有專賣明 ... 於 brandsprice.com -

#26.衛斯理系列少年版12:衛斯理與白素(上) - 博客來

書名:衛斯理系列少年版12:衛斯理與白素(上),語言:繁體中文,ISBN:9789888526925,頁數:144,出版社:明報出版社,作者:衛斯理(倪匡),出版日期:2020/09/21 ... 於 www.books.com.tw -

#27.衛斯理系列少年版18——木炭(上) - 香港書城

衛斯理系列少年版 18——木炭(上). 作者: 衛斯理(倪匡) ... 報紙上一則出讓木炭的廣告引起了陳長青和衛斯理的注意,最令眾人感到奇怪的是,這塊看似平凡的木炭,居然 ... 於 www.hkbookcity.com -

#28.明報《衛斯理系列少年版13——異寶(上)》衛斯理(倪匡)著

書名:衛斯理系列少年版13——異寶(上) 作者:衛斯理(倪匡) 出版者:明報ISBN: 9789888526796 版別:一版一刷出版日期:2020/09/21 尺寸:19.5×15 定價:340 裝訂 ... 於 shopee.tw -

#29.歷代衛斯理邊個最正? 6個不同版本《衛斯理》 大比拼

最後一部要介紹是由吳奇隆主演的大陸版《少年王》。 ... 2002年由劉德華飾演的衛斯理講述的是《衛斯理系列》中的其中一個故事「藍血人」,不過這套 ... 於 www.weekendhk.com -

#30.衛斯理系列少年版:老貓(上) | 拾書所

衛斯理系列少年版 :老貓(上). 作者: 衛斯理; 出版社: 明報出版社; 出版日期: 2019-12-12; ISBN碼: 9789888525096; 編號: 0010844047. $ 306 元 原價340. 於 pickbooks.com.tw -

#31.衛斯理系列少年版- 衛斯理|bookdaddy - 香港二手書平台

衛斯理系列少年版. 來自momo911 (9 月前已加入). HK$300. 聯絡賣家. 收藏書本. 商品資訊. 書名. 衛斯理系列少年版. 作者. 衛斯理. 新舊程度. 於 www.bookdaddy.hk -

#32.衛斯理系列少年版10:回歸悲劇(上) - 找書網

書名:衛斯理系列少年版10:回歸悲劇(上),作者:倪匡,出版社:明窗,出版日期:2020-04-23,圖書選購價格列表,全台圖書館館藏快速查詢、借閱. 於 findbook.com.tw -

#33.衛斯理系列少年版12 衛斯理與白素(上) - 香港閱讀城

衛斯理系列少年版 12 衛斯理與白素(上) ; 作者: 衛斯理(倪匡) (著) ; 出版社: 明窗出版社 ; 出版日期: 06/2020 ; 國際書號: 9789888526925. 於 www.hkreadingcity.net -

#34.衛斯理系列少年版12 衛斯理與白素(上)

[Trial]衛斯理系列少年版12 衛斯理與白素(上). Annotation Full Screen Search. Bookmarks. GO x. More. TOC; Bookmarks; Notes; Search. No search result ... 於 edbookshelf.hkedcity.net