赫普通話的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦MarkO’Neill寫的 開風氣而為之師:中國偉大的知識分子胡適 和的 我香港,我街道2:全球華人作家齊寫香港都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自三聯 和木馬文化所出版 。

國立臺灣師範大學 國文學系 羅肇錦、陳廖安所指導 李長興的 漢藏語同源問題 (2021),提出赫普通話關鍵因素是什麼,來自於漢藏語、同源詞、借詞、歷史比較法。

而第二篇論文國立聯合大學 客家語言與傳播研究所 鄭明中所指導 陳姿妤的 基於半音值轉換公式的東勢客家話單字調聲學分析 (2020),提出因為有 客家話、聲學、聲調、基頻、ST值、轉換、東勢的重點而找出了 赫普通話的解答。

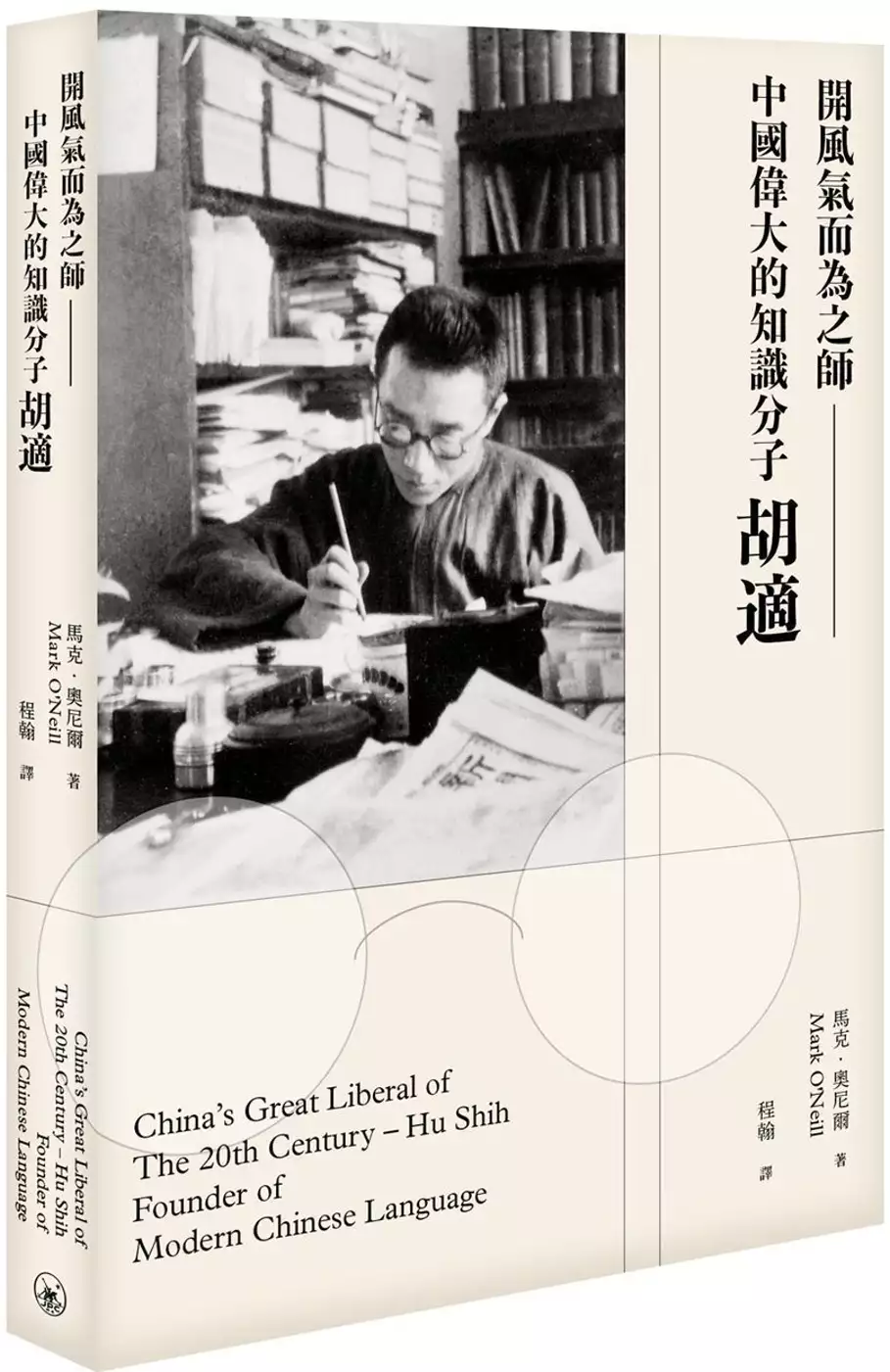

開風氣而為之師:中國偉大的知識分子胡適

為了解決赫普通話 的問題,作者MarkO’Neill 這樣論述:

胡適1891年12月17日在上海出生,祖籍安徽。在上海接受中學教育後,他負笈美國,先後入讀康乃爾大學和哥倫比亞大學,前後七年。回國後,他年紀輕輕就擔任北京大學教授,1946年還出任該校校長;抗日戰爭期間關鍵的1938至1942年,他出任中國駐華盛頓大使,在推動美國介入二戰、軍事支援中國方面,起了積極作用。在生命中的最後四年裡,他擔任台灣中央研究院院長。 1911年滿清皇朝覆亡,西方嶄新和進步的思想湧入中國。胡適曾在不同的刊物當編輯,撰文介紹這些新思想,包括婚姻制度、提高婦權、文白之辯、孔儒思想、科學和民主等問題。他的一生、他的文章以及他的思想,影響、改變了無數中國人,是20世紀

中國其中一位最偉大的公共知識分子。 胡適的人生軌跡與中國近代最動盪的時期重疊,他交遊廣闊,著述豐富,又留下大量私人書信及日記,令研究胡適成為一個龐大的課題。本書深入淺出,從胡適的人生經歷、學術成就、感情生活等角度介紹他的事跡,是認識胡適全面而簡便的一冊。

赫普通話進入發燒排行的影片

完整專輯免費收聽 Listen to the Full Album for free:

https://youtu.be/rC1TMm28v6Q

購買實體專輯:

已完售,感謝大家的支持!

虾米音乐: https://www.xiami.com/album/5021315036

Follow Xiangyu on Twitter https://instagram.com/notXiangyu

Follow Ransom-Notes on Twitter https://twitter.com/ransom1992

相較於前面動輒牽涉到國際間反帝國主義鬥爭的格局,〈夢〉這首歌更像是鍾翔宇的自白。不同於主流媒體上時常追捧的那些家世顯赫的 ABC,他以自己身為華僑後裔的成長經驗,帶給大家一種全然不同的生命經驗,告訴大家「美國夢」真的是夢一場,是一場以中上階層的成功案例矇騙大眾的迷幻藥。

漢藏語同源問題

為了解決赫普通話 的問題,作者李長興 這樣論述:

歷史比較語言學是研究語言之間是否具有發生學關係及其演變過程的一種歷史語言學,旨在建立語言間的親屬關係及系屬劃分,並重建原始母語,探索出語言自母語分化後的演變規律與方向。其所利用的研究方法是歷史比較法,是透過比較語言或方言間的差異,透過語音對應規律確定同源詞,重建原始語言音系,並找出從原始語言演變至後世親屬語言的演化規律。第一章敘述漢藏同源歷史比較所需的材料跟方法以及介紹漢藏比較近50年來的研究成果跟所遇到的困境。第二章則首先介紹漢藏語言系屬劃分的不同觀點以及介紹多家學者對於原始漢藏語性質的看法,其次嘗試以漢語書面文獻材料所考證的音類成果以及周秦兩漢時期的借詞對音規律去觀察、構擬上古漢語音系,

探討上古漢語音系的聲母系統及韻母系統面貌,進而上溯至原始漢語音系。透過歷史比較法建構原始藏緬語音系。第三章則從原始漢藏語的歷史比較背景入手,本文主要運用借詞在貸入諸親屬語言內部無法形成整齊的語音對應規律原則來判別漢藏語間的同源詞跟借詞區別,透過實際舉例操作進行漢藏語同源詞跟借詞的鑑別,凡符合這條鑑別原則的皆為借詞。在從多個面向探討漢藏語言的語言現象後,提出6條關於鑑別漢藏語同源詞跟借詞的原則。第四章則透過漢藏比較尋覓漢藏同源詞,1074個比較詞項的歷史比較尋覓到22個漢藏同源詞。第五章則從藏緬語言的形態進行歷史比較,得出藏緬語言可溯源至原始藏緬語時期的僅使動態、肢體與動物名詞前綴、反義詞前綴三

個形態,再與上古漢語的形態進行比較。本文針對漢藏語同源的相關議題進行討論,希望能夠解決長期圍繞漢藏語言是否同源的爭議,內容包括漢語古音的重建、古代漢語是否具有形態、同源詞表的選擇、語言分化時的共同創新、漢藏間是否具有嚴整的語音對應規律、類型是否轉換、多音節與單音節等問題重新探索,從具體的語言探索語言的發展,從歷史的比較重建語言的音系。本文在進行漢藏比較前,先利用漢語書面文獻材料(以諧聲及詩韻為主,佐以通假、又音、詩韻、聯綿詞等綜合運用)重建漢語的原始形式,排除後起詞項,繼以藏緬語言書面文獻及活語言材料進行跨級比較,重建藏緬語言的原始形式,最後進行比較詞項的漢藏比較。

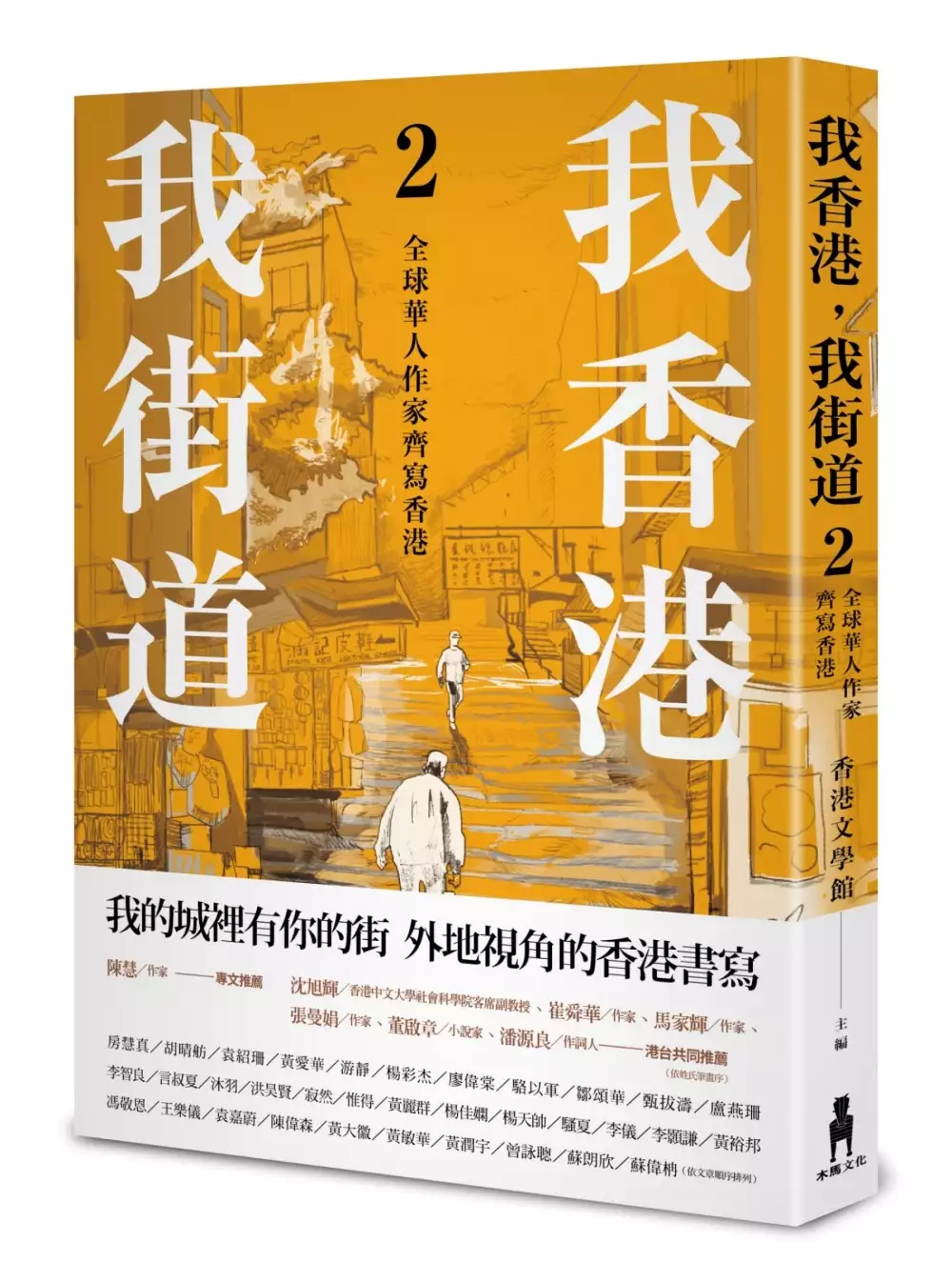

我香港,我街道2:全球華人作家齊寫香港

為了解決赫普通話 的問題,作者 這樣論述:

我的城裡有你的街 外地視角的香港書寫 【他們的香港記憶中,有一條街,有一個人,始終閃耀著動人光點】 如有一個地方,去了無數次都好像首次踏足,猶如不斷變化的迷宮,那就是香港。——袁紹珊〈天神與天后〉 若一個城市的語言能法術般使草莓變成梨,它大抵沒有辦不到的事。傾城之際,那梨自己就是自己的神蹟。——言叔夏〈維多利亞港的梨〉 【香港文學館主編《我香港,我街道》續作】 《我香港,我街道》集合54位香港本地作家書寫香港街道,出版一年後,續作《我香港,我街道2》更引入外地視角,輯一「我的城裡有你的街」邀請曾經或當時居於外地的作家寫書寫與香港一條實存街道同名的外國街道,

穿透名字背後所蘊藏的歷史文化,瞭解香港與外界的無形聯繫,例如台灣作家房慧真寫灣仔的太原街與台北的太原路,胡晴舫寫香港的第三街與紐約曼哈頓的第三街,澳門作家袁紹珊寫澳門天神巷與香港天后廟道。輯二「那裡的香港人」邀請居於外地的作家,寫香港一條實存街道上的一個人,包括台灣作家言叔夏、黃麗群、楊佳嫻、騷夏,與現居外地的香港作家廖偉棠、洪昊賢、沐羽、惟得等人。除了專業作家,輯三「我城漫遊」的作者群亦有香港舞蹈家、政治人物、社區工作者與素人學生,更能顯香港日常生活與庶民視角。 本書繼續發掘這個城巿的多樣性,埋在熟悉之下的陌生,或隱或現的紐結;而它與第一集的差別在於,為「香港本土」引入了更多的海外維度

,在更多的對照與差異之中,想像連結與共同,面對我們離散的本質。——鄧小樺(編者序) 斷續看著新聞,斷續看著這些書寫香港的文稿;忽然覺得篇章如藥,鎮靜心神,又似旌幡與秘帖,招魂。——陳慧(推薦序) 本書作者(依文章順序排列):房慧真/胡晴舫/袁紹珊/黃愛華/游靜/楊彩杰/廖偉棠/鄒頌華/甄拔濤/駱以軍/盧燕珊/李智良/言叔夏/沐羽/洪昊賢/寂然/惟得/黃麗群/楊佳嫻/楊天帥/廖偉棠/騷夏/李儀/李顥謙/黃裕邦/馮敬恩/王樂儀/袁嘉蔚/陳偉森/黃大徽/黃敏華/黃潤宇/曾詠聰/蘇朗欣/蘇偉柟 各界推薦 陳慧(作家)專文推薦 沈旭輝(香港中文大學社會科學院客席副教授) 馬

家輝(作家) 崔舜華(作家) 張曼娟(作家) 董啟章(小說家) 潘源良(作詞人) ——港台共同推薦(依姓氏筆畫排列)

基於半音值轉換公式的東勢客家話單字調聲學分析

為了解決赫普通話 的問題,作者陳姿妤 這樣論述:

東勢客家話聲調研究,從1990年代到現今調查文獻數量不多,而且大多屬於傳統方言學的調查研究。傳統聲調文獻值得我們參考,也是研究者繼續探究語音的基礎,其優點在於可迅速瞭解當地方言的聲調系統,其缺點為蒐集的語料略顯不足,語音記錄偏向主觀認定。所以,需要客觀數據來豐富傳統語音資料,而客觀數據需要通過實驗語音測試得到結果,由此才能顯示出語言研究真正的意義,本研究將針對東勢客家話的單字調調長、調形與調值等聲學參數進行分析,並且將研究結果與傳統調查相互比較,藉以瞭解確定傳統調查的正確性。本研究邀請的發音人共計16名(男女各8名),他們透過發音字表,以固定速率唸讀東勢客家話的6個單字調,每個調含2個例字,

每個例字唸5次,截取中間3次的發音進行分析,總計有576個語音樣本。本研究首先利用PRAAT對語音樣本進行基頻頻率與基頻長度的測量,之後,在各聲調的基頻曲線上平均取11點並進行各點基頻的ST值標準化工作,最後,利用各點標準化後的聲調調值平均值繪製成聲調格局圖。本研究對於東勢客家話的調值分析結果如下:陰平[33]、陽平[12]、上聲[41]、去聲[51]、陰入[42]、陽入[54]。本研究有以下的結果討論:就調長而言,舒聲調長於入聲調,這與傳統調查一致。但本研究將東勢客家話的陽平分析為[13],陽平調並沒有比其他舒聲調長,這與傳統調查將陽平記為超長調[113]或[224]並不相同。東勢客家話的上

聲調及去聲調的配對比較,與陰入調及陽入調的配對比較,兩個配對比較所顯示出的差異並沒有傳統調查來得大。本研究從傳統調查的「人為主觀性」來解釋傳統調查與聲學分析,在東勢客家話聲調調值描寫差異之因。