越南第三大城市的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦黃文鈴寫的 誰是外來者:在德國、臺灣之間,獨立記者的跨國越南難民探尋 和藤森照信的 藤森照信 建築偵探放浪記:順風隨心的建築探訪都 可以從中找到所需的評價。

另外網站越南峴港 - 中文百科知識也說明:位列越南第四大城市,次於胡志明市、河內和海防。 ... 有港闊水深,國際機場,位於越南三個世界文化遺產目錄(即順化故都;會安古邑與美山聖地)交叉中心。

這兩本書分別來自聯經出版公司 和遠流所出版 。

國立臺灣師範大學 華語文教學系海外華語師資數位碩士在職專班 蔡雅薰所指導 黃榆媗的 軍事情境初級華語課程設計-以宏都拉斯軍人學習者為例 (2021),提出越南第三大城市關鍵因素是什麼,來自於軍事華語、專業華語、宏都拉斯學習者、課程設計。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 華語文教學系 陳麗宇所指導 郭怡君的 針對韓籍初級學習者之臺灣飲食華語教材編寫 (2021),提出因為有 專業華語教材、初級韓籍成人學習者、飲食華語、教材設計的重點而找出了 越南第三大城市的解答。

最後網站越南景點|越南必訪六大市集— 過去你不知道的特色市集指南則補充:4. 濱城市場 Ben Thanh market |越南胡志明市. 位於第1 區的濱城市場對於經驗豐富的旅行者來說,可能不是首選的必訪景點,但他 ...

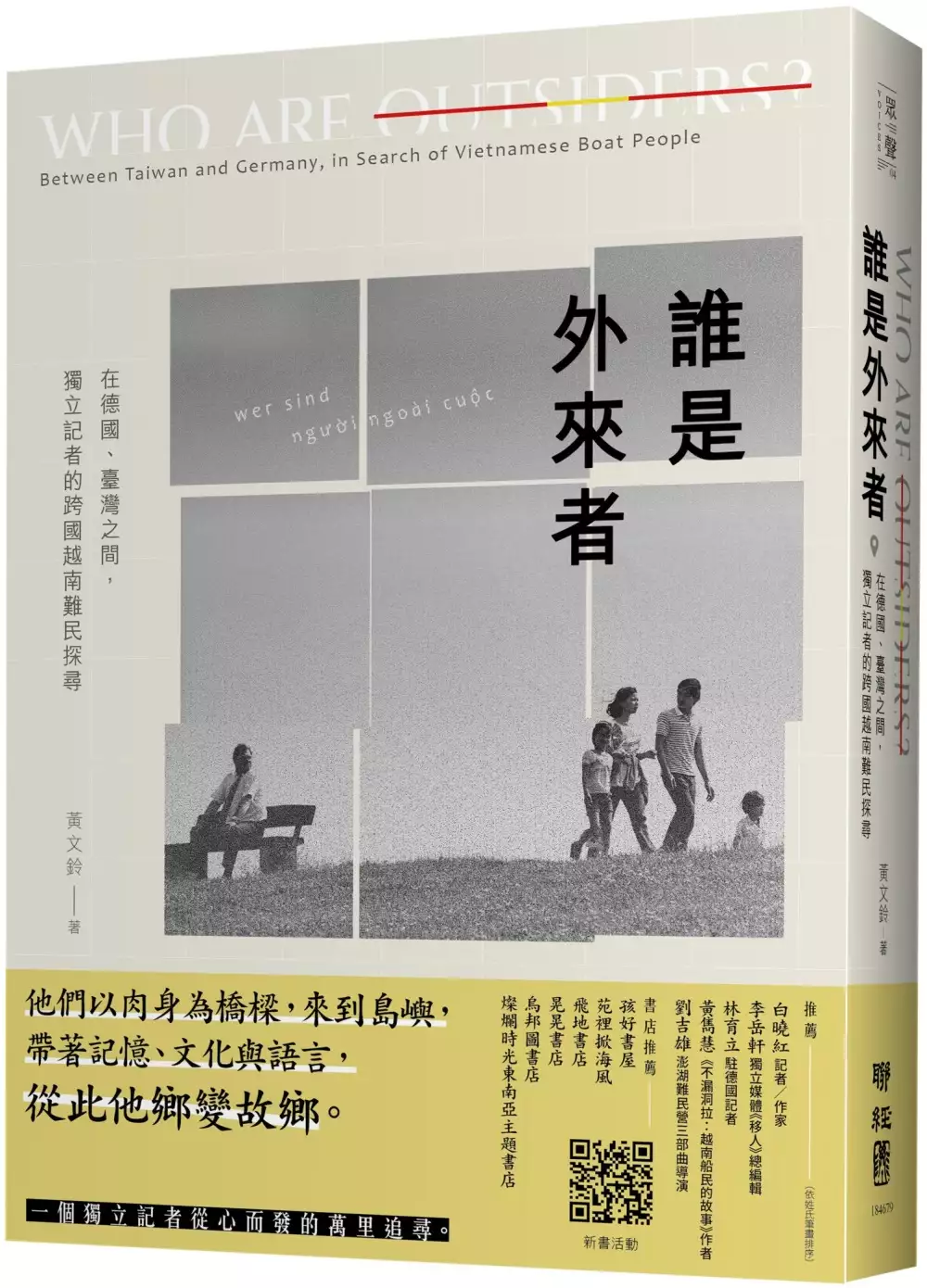

誰是外來者:在德國、臺灣之間,獨立記者的跨國越南難民探尋

為了解決越南第三大城市 的問題,作者黃文鈴 這樣論述:

訪問逾50人、越洋串聯德國與臺灣,獨立記者從心而發的萬里追尋。 他們以肉身化作橋樑,來到島嶼, 帶著記憶、文化與語言,從此他鄉變故鄉。 「當我們面對移民或難民,不再是以面對特定外來族群的態度,而是以同為人的身分,在同一塊土地上,往『我們未來如何共同生活』的目標邁進,這個社會是不是就不會這麼分歧了?」 你知道,臺灣曾經接收過難民嗎? 他們在高雄、木柵、澎湖……在你我身邊生活超過40載。 為什麼我們幾乎對這段歷史一無所知? 賭上生死的「船民」 1975年4月,越南共產黨拿下西貢,內戰長達20年的南北越就此統一,然而戰爭結束並未帶來和平,反而讓載滿難民的船飄

蕩海上。這些「船民」逃難異國,他們的移居擴大了人們對民族與國家的想像。 映照德國與臺灣,不一樣的族群融合之路 《誰是外來者》作者黃文鈴往返德國與臺灣,採訪超過50位越南移民,聽他們述說驚心動魄的親身經歷,書中並陳西德、東德、臺灣三地接收越南移民的方式、政策,探討理想的族群融合可能之道。 ● 西德-70年代末,西德因納粹歷史而對越南難民產生共感,民間出資買下救難船,多次出航營救,接納德國史上首批大規模的亞洲難民。 ● 東德-80年代,越南政府派數萬契約工至同為共產政權的東德,卻意外遭遇兩德統一,在無融合政策之下,他們與西德船民走上截然不同的道路。 ● 臺灣-

越南華僑在越戰結束前後搭乘中華民國政府的軍艦、專機來臺,散居各地的他們自身即是歷史,但我們為何遺忘了這段活生生的逃難史實? 40年了,他們還是「外來者」嗎? 記者黃文鈴以移民身分發出探問:當膚色與文化截然不同,「外來移民要做到成功融入一個新的國家,我們能給出哪些答案?」越南移民已定居德國、臺灣社會逾40年,我們可曾真正探究他們的歷史?是否還片面狹隘地以外貌、膚色、口音區分「你」與「我」? 我們可能在保有彼此相異處的情況下,仍視彼此為一個群體嗎? 各界推薦 【注目推薦】 白曉紅(記者/作家) 李岳軒(獨立媒體《移人》總編輯) 林育立(駐德國記者)

黃雋慧(《不漏洞拉:越南船民的故事》作者) 劉吉雄(澎湖難民營三部曲導演) 【書店推薦】 孩好書屋 苑裡掀海風 飛地書店 晃晃書店 烏邦圖書店 燦爛時光東南亞主題書店

越南第三大城市進入發燒排行的影片

越南中部峴港國際機場。峴港為中部最大的深水港口及商業中心。由於位置良好,港口條件佳,自古以來就是重要的國際港口與轉運站,非常繁榮。此外,峴港亦是2 ~ 15世紀國事強大的占婆王國的首都,現今市區和近郊還留有占婆時期的遺跡。這裡是越南第三大城市,也是中部最大的海濱旅遊城市。

軍事情境初級華語課程設計-以宏都拉斯軍人學習者為例

為了解決越南第三大城市 的問題,作者黃榆媗 這樣論述:

自 2007 年起,宏都拉斯國防語言中心的軍官學生即使用一般華語教材學習中文,而近年來專業華語在商業、航空、護理、觀光等不同領域蓬勃發展,卻尚未出現專門給軍人的華語課本。於是本研究採用「問卷調查法」了解宏都拉斯軍人學生的需求後,製作了 11 單元共 110 個詞彙的初級軍事華語詞彙補充講義。此外,也設計一系列軍事情境華語課程活動,包含配合原教材《實用視聽華語》課文主題,產出軍事情境對話,另安排「打電話給臺灣軍官」視訊活動,讓學生將所學詞彙運用在真實對話中。同時,也舉辦「臺宏軍事文化差異」講座,邀請 3 位臺籍與宏籍軍官至課堂上分享自身經歷,讓學生除了學習軍事中文,也了解臺宏軍方在工作文化上的

不同。最後,本研究請了 5 位相關領域的專家評鑑軍事華語講義,並以問卷及訪談調查了 10 位學生對於本課程的收穫與滿意度,評分顯示本研究的軍事情境初級華語詞彙為優秀的補充講義,且課堂活動設計也成功讓學生使用軍事中文,確實符合宏都拉斯軍事學習者未來外派臺灣及口譯華語的需求。

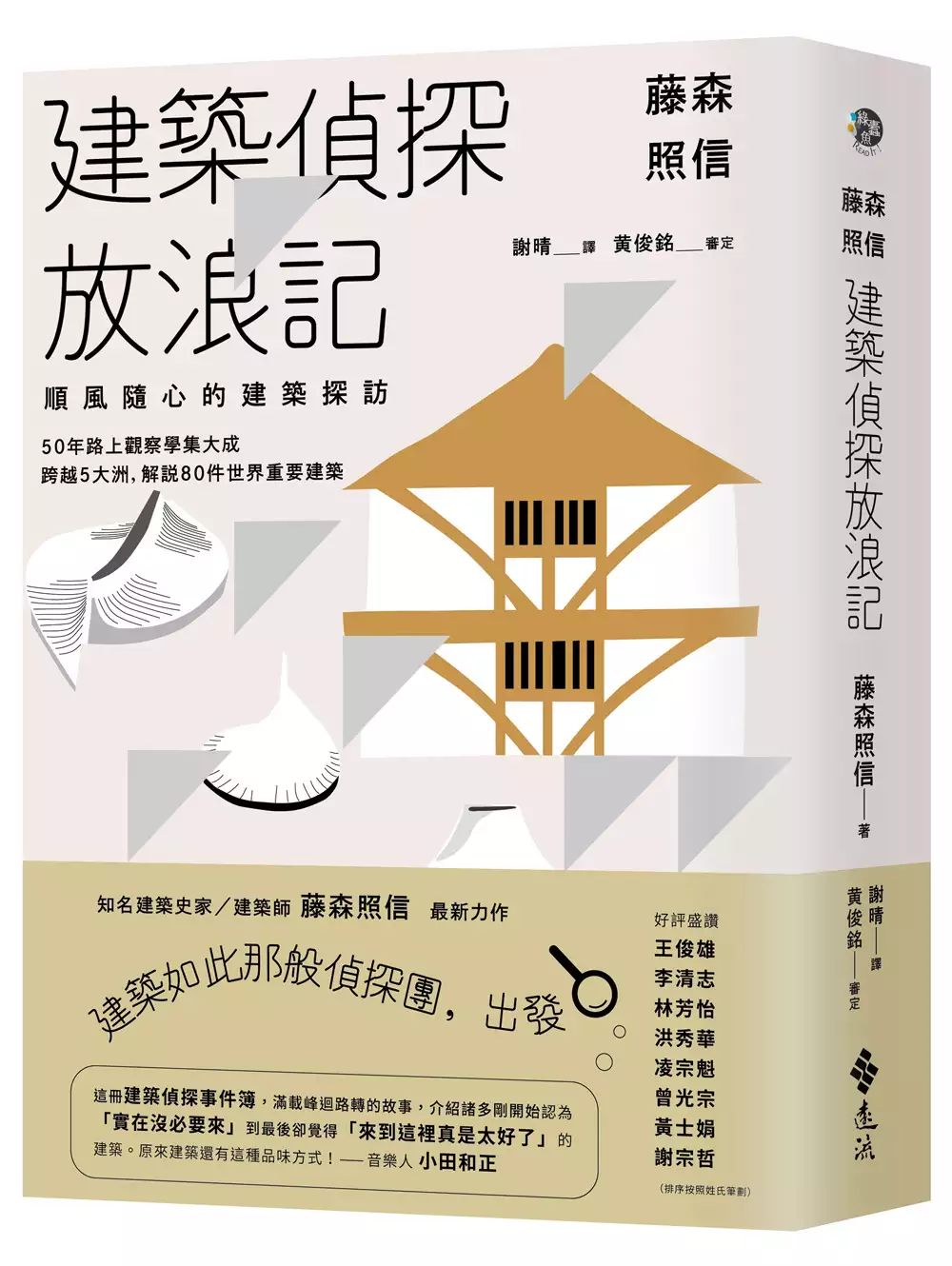

藤森照信 建築偵探放浪記:順風隨心的建築探訪

為了解決越南第三大城市 的問題,作者藤森照信 這樣論述:

50年路上觀察學集大成 跨越5大洲,解說80件世界重要建築 藤森照信的建築探訪足跡遍及全世界,這是他首度推出建築偵探主題書,也是與建築進行相撲角力勝負過程的全紀錄。他從各種線索推敲、追本溯源,將對建築的感覺化為具體語言,讓讀者透過文字與實地拍攝的照片,也能身歷其境般感受觀察現場的熱烈氣氛,加上豐富扎實的建築學養,相關人事時地物信手拈來皆為精采歷史與逸事。 藤森照信以建築偵探之眼、建築史家之心以及建築師之藝,挖掘出隱身在建築與人背後的諸多故事,他的建築評論與探索歷程,從表面的建築外觀到深層的精神內涵,不管是風格形式的介紹或素材工法的分析,看大局看小節,都很有趣味與啟發性。

最完整!含括希臘風、仿羅馬式、哥德式、新藝術、包浩斯、現代主義等建築 最詳盡!從工法、造形、素材到整體結構與裝飾細節,鉅細靡遺逐一探究解析 最精采!關注建築的社會性、文化性、宗教性、歷史性背景,信手拈來皆故事 最獨特!隨心自在、東張西望,特有的碎念風格,是讓人會心一笑的建築讀本 好評盛讚 王俊雄 李清志 林芳怡 洪秀華 凌宗魁 曾光宗 黃士娟 黃俊銘 謝宗哲 (排序按照姓氏筆劃) 在這本「自由奔放」的專書中,可以充分感受到藤森照信同時作為建築史學者及建築師的敏銳度及志向,以及其個人強烈的日本主體性格。 從建築史學者的視野來看,雖然此書的架構是以工

法、造形、素材、人物、宗教、歷史等建築議題為主,但在書中的不同主題中,藤森不斷地探討日本建築師對西方的初次接觸,或是相同建築類型的比較等撰述內容,皆可深深理解到藤森嘗試將日本建築融入於世界建築史脈絡中之意圖。 另從建築師的角度來看,藤森作為一位具有強烈「紅派」性格的建築師,書中被挑選出來的世界各國作品,似乎可以馬上聯想到他的建築作品風格;不論是在設計意圖、材料、形式等方面。而這些建築作品,最終都會回歸到藤森認為未來藝術表現的原理是「生命」之建築信念。 整體而論,藤森照信是一位具有建築史學底蘊的建築師,全書的內容跨越了建築時空間,值得慢慢品味與優游想像。——曾光宗(中原大學建築系教授)

這是一本一打開就捨不得放下的建築書籍,時常帶著滿腔熱血踏上旅途追建築的我,常常是辛苦地到達目的地,看著夢想中的建築出現卻不知該如何好好地了解它,這本書的出版無疑是建築旅行愛好者的解藥。鑽研建築史的藤森照信整理了從1974年起,跨越十八個國家,超過八十件建築作品,分別以四個面向帶領讀者進入建築的世界,沒有過度艱深的建築專業語彙,而是以謙遜溫暖又風趣的文字來介紹一場從日本出發邁向全世界的建築旅行,以建築觀察者的角度,專業分析造訪的建築作品,其中穿插著自言自語式的介紹口吻,讓讀者彷彿也一同在他的旅途裡。 這是一本充滿對建築歷史有著忠誠信仰,以及對建築旅行有著絕對熱忱的經典著作,也是在無法

自由建築旅行年代的救贖。——洪秀華(藝術建築行旅策展人) 記得第一次到東京是1991年吧,我在東京的書店接觸到藤森照信、陣內秀信等建築學者的出版著作,他們的文章、專訪、對談出現在《東京人》這樣的雜誌中,大量關於「城市學」的研究,關於引發更多大眾認識身處的城市空間與建築的興趣及關注。「#建築探偵」這個關鍵字,令人好奇且嚮往! 1989年《建築探偵の冒険〈東京篇〉》、1993年《路上観察学入門》、2014年《建築探偵術入門》,都是藤森教授的重要著作,他把建築學帶出教室、推向大眾,從大眾有興趣的話題像是建築上的動物奇獸等,拉出歷史、神話、材質、構法的種種面向與線索,內容總是引人入勝。

在這次集大成之作《藤森照信の建築探偵放浪記——風の向くまま気の向くまま》,帶著讀者在世界的時空中趴趴走,也透過編輯架構清楚地拉出都市建築偵探的知識框架,讓我們看到他練功的祕訣檔案抽屜,前半部是與建築學具體物質有關的「工法.造形.素材」,後半部則是用人文知識的內容從「人物」、「宗教」、「歷史」三大類來歸納。對於每一件作品,這位建築偵探宗師用遠觀與近身的拚搏技巧來剖析解讀,顯然跟一般只是想欣賞或看懂建築路數的人有所不同,透過研究、考證、科學、邏輯推論,把畢生功力與拚搏的過程紀錄分享給大眾;有建築背景的讀者相對較易進入,非專業背景的恐怕需要先蹲過馬步才有辦法輕鬆愉快地閱讀此書,真的是一本很棒的「進

階版」建築偵探讀本,推薦給有心練功的朋友們!——林芳怡(前雄獅集團欣傳媒/欣建築資深總監)

針對韓籍初級學習者之臺灣飲食華語教材編寫

為了解決越南第三大城市 的問題,作者郭怡君 這樣論述:

自2013年起,韓國颳起「哈臺」旋風,許多人選擇來臺旅遊、留學、經商,甚至定居。根據統計,其「消費結構」與「對臺印象」皆與臺灣特色「美食」息息相關;然而,透過文獻回顧與問卷分析,皆顯示出臺灣、大陸和韓國三地「飲食華語教材」的稀缺性與發展潛能,因此本文透過學習者問卷調查、飲食華語相關教材分析,釐清韓籍成人學習者的學習需求、目的與可能感興趣的主題,設計出適合韓籍成人學習者使用的「初級飲食華語教材編寫大綱」。下一步便是遵循該大綱的設計原則與編寫步驟,進行教材範例之編寫,並在編寫完成之際,邀請華語教學界的學者專家施行專家評鑑;為了更加了解本教材對於學習者的適用性,本文再次做了學習者評鑑,不管是專家還

是學習者,皆給予本教材極高的評價,這也說明了飲食華語教材開發的三項指標:第一,飲食華語能獨立於其他專業領域。第二,本文所設計之初級飲食華語教材編寫大綱、步驟與主題的蒐集具有實用性與參考價值。第三,以「飲食」為主題的教材具發展潛力,未來還有許多研究與討論的空間。

越南第三大城市的網路口碑排行榜

-

#1.越南峴港高爾夫五日遊

這裡是越南第三大城市,也是中部最大的海濱旅遊城市。 餐食: 早餐:X 中餐:螃蟹火鍋+海鮮 ... 第2 天峴港→山水海灘→巴拿山高爾夫球場bana hills golf club. 於 www.yusin.com.tw -

#2.東協市場概述 - 新南向政策專網

... AEC),整合成為一個總人口大於北美自由貿易區及歐盟的全球第三大市場(僅次於 ... 兩倍、區域內人口約三分之一集中於都市、電價高昂,因此帶動智慧城市、節能及ICT ... 於 newsouthboundpolicy.trade.gov.tw -

#3.越南峴港 - 中文百科知識

位列越南第四大城市,次於胡志明市、河內和海防。 ... 有港闊水深,國際機場,位於越南三個世界文化遺產目錄(即順化故都;會安古邑與美山聖地)交叉中心。 於 www.jendow.com.tw -

#4.越南景點|越南必訪六大市集— 過去你不知道的特色市集指南

4. 濱城市場 Ben Thanh market |越南胡志明市. 位於第1 區的濱城市場對於經驗豐富的旅行者來說,可能不是首選的必訪景點,但他 ... 於 esence.travel -

#5.越南城市列表 | 越南第三大城市 - 旅遊日本住宿評價

越南第三大城市 ,大家都在找解答。等級最高的稱為特別級,只包括首都河內和最大城市胡志明市。截至2020年1月10日,第1級城市共有20個城市,其中3個是中央直轄市, ... 於 igotojapan.com -

#6.越南三大城市? - 劇多

三、海防,越南第三大城市,面積1503平方公里,人口190萬,北方最大的漁業中心,越南北方最大的港口和北方第一機場,類似於中國的港口城市廣州。 於 www.juduo.cc -

#7.【越南】五日四夜。 峴港/ 會安越南初見(行程、住宿、包車篇)

[旅遊好文投稿]傻仔熊遊世界 — 越南峴港篇峴港位於越南中部,繼河內,胡志明市之後,越南第三大城市,處於發展階段。市內地盤踪影處處,沿海一棟棟高 ... 於 www.backpackers.com.tw -

#8.億級商機!越南母嬰市場前景看好

越南 新生兒人口數過去十年,在東協國家中一直都是排名第三,僅次於印尼和 ... 尤其是生活在河內、胡志明或峴港等大城市的中高收入家庭,父母願意為小孩花錢購買價格較 ... 於 mvp-plan.cdri.org.tw -

#9.越南縱遊(二三) 峴港大教堂、龍橋、皇冠飯店 - 草根影響力新視野

因順化與會安為古城,而蜆港是越南的直轄市,也是越南第二大港口城市(第一大為越南胡志明市),峴港市是一座年輕熱鬧與繁華的城市。2017年11月在蜆港舉辦 ... 於 grinews.com -

#10.最大城市是胡志明市。越南實行一黨制 - IAPS 交大產業加速器

越南 為台商在東南亞人數最多的國家,擁有超過9,500萬人口,位居世界第15名。 ... 相當高端的水準,越南經濟發展迅速,也造就了中產階級及頂端收入階級產生,在大城市, ... 於 iaps.ord.nycu.edu.tw -

#11.峴港機場及市區交通攻略、美食及必去景點! - 越南 - KKday

... 必然是消暑之選,而CP值高的沿海城市,就要推越南第四大城市——峴港! ... 須時:大概3個工作天,收到電子簽證信; 可進入關口:海港、機場、道路 ... 於 www.kkday.com -

#12.後龍鎮民代表會代表出國考察心得報告書

北方由越南民主共和國(北越)統治,是東南亞國 ... 三、 越南是一個多語言、多民族的國家,官方正式認 ... 河內是越南最北的大城市,所以季節分明但四季. 氣候偏熱。 於 webws.miaoli.gov.tw -

#13.圖解:去東協一定要知道的20大城市

... 三等級市場:第一級市場為新加坡、汶萊、馬來西亞,指標城市為新加坡;第二級市場為泰國、印尼、菲律賓,指標城市為曼谷;第三級市場為越南,指標城市為胡志明市。 於 topic.cw.com.tw -

#14.再見中國前進越南,另闢新藍海 - 遠見雜誌

2005 年11 月號 第233 期. 再見中國前進越南,另闢新藍海. 再見中國前進越南,另闢新藍海. 二十年前,中國工資只有台灣的十五分之一;現在,有錢也找不到工人。 於 www.gvm.com.tw -

#15.越南粽子切片油炸越南三大城市 - 广州迪冠展览有限公司

越南三大城市 ?一、胡志明市,历史上的南越首都,面积2094平方公里,人口1200万,其中华人40余万。是越南第一大城市,越南最大的内河港口和国际航空港,工商业发达, ... 於 guanyu.trailerliquidater.com -

#16.越南经济发展和投资分析(4):越南城市篇 - 知乎专栏

本系列文章旨在为打算在越南投资、旅游和贸易的人们介绍越南的基本情况, ... 海防市是越南北部最大港口城市,直辖市之一,号称越南第三大城市,也是 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#17.疫情发酵越南“封锁”第三大城市岘港-新华网

疫情发酵越南“封锁”第三大城市岘港---越南交通部28日说,由于岘港新冠病例增多,出入这座中部海港城市的公共交通工具15日内无特殊情况均暂停运营。 於 www.xinhuanet.com -

#18.越南海防市 - 深圳市人民政府外事办公室

海防市离首都河内东北部102公里,是越南北方的直辖市,规模仅次于河内市和胡志明市,是越南第三大城市,同时拥有越南北方最大的港口。总面积为1527.4平方千米。 於 fao.sz.gov.cn -

#19.越南三季度GDP创纪录萎缩6.17%,机构预计明年将迅速反弹

越南第三 季度GDP创下1986年有数据记录以来的最大跌幅。 ... 疫情在越南大城市和工业园快速传播,工厂和城市被迫封闭,对于越南依赖出口的外向型经济 ... 於 m.yicai.com -

#20.Top 10 越南城市遊覽 - Tripadvisor

大叻三瀑布之旅(Elephant、Pongour、Datanla) · 94 · 提供者:越南挑战之旅. 於 www.tripadvisor.com.tw -

#21.越南

目前越南有四大國際貿易港口(一)西貢港:為越南最大港口(二)海防港:為北部最大港口(三)峴港(Da Nang)︰ 為中部第一大港(四)頭頓港(Vung Tau)︰位處胡志明市之 ... 於 web.hocom.tw -

#22.越南新兴大都市-胡志明市未来发展 - Vietnam Briefing

总的来说,这些省份占政府财政收入的60%,吸引了全国50%的外国直接投资。 胡志明市将如何发展? 胡志明市希望到2020年成为越南第一个智能城市。 例如, ... 於 www.vietnam-briefing.com -

#23.【胡志明自由行攻略】景點規劃、交通住宿、美食餐廳~東方小 ...

越南 FLC 集團的竹子航空 為越南首家私營航空公司,也是第三家大型 ... 目前東南亞大城市我只去過胡志明跟曼谷,曼谷飯店雖然多,且能以低價入住高檔五星,但我覺得 ... 於 rainieis.tw -

#24.越南第三个国际化大都市呼之欲出:岘港市已经被定位成一线城市

岘港市的定位,也标志着越南第三个国际化大都市呼之欲出,岘港市已经被定位成一线城市——仅次于胡志明市、河内市。 《2030年、2045年岘港市总体规划 ... 於 www.163.com -

#25.南越旅遊自由行– 行程安排& 推薦景點| 越南- 肉比頭Zoebitalk

通常在越南的大城市可『信賴』的銀樓可以用台幣換到比較好的匯率,假如今天不是去 ... 胡志明市Ho Chi Minh City : 越南第一大城,最著名的景點是越戰時期的古芝地道, ... 於 zoebitalk.com -

#26.越南第一大城市_抖抖音

海防市离越南第二大城市河内的东北部102公里,是越南北方的直辖市,规模仅次于河内市和胡志明市,同时拥有越南北方最大的港口。总面积为1503平方千米。截至2012年,海防市 ... 於 page.iesdouyin.com -

#27.華航台北-峴港啟航,完備越南市場布局- 新聞- MoneyDJ理財網

... 日正式開通台北-峴港直飛航班,成為華航在越南的第三個定期航點,也是2023 ... 位於越南中部的峴港為該國第4大城市,坐擁綿延長達20公里的海灘, ... 於 www.moneydj.com -

#28.中華電攜手越南智慧城市聯盟新南向再下一城 - 經濟日報

中華電看好,3家創始會員將可為越南城市帶來更豐富多元的智慧化城市,VSCC將持續爭取越南與世界各國技術領域不同組織的支持與合作。 於 money.udn.com -

#29.越南首都为啥不在第一大城市胡志明市,而是选择了河内?很 ...

越南 的第一大城市是胡志明市,第二大城市是河内市。奇怪的是,越南首都选择在了河内,而不是胡志明市,这是为什么呢? 越南地图. 越南是一个南北长、 ... 於 www.sohu.com -

#30.越南三城市躋身東南亞最佳城市排行榜 - 華文西貢解放日報

根據美國《旅遊與休閒雜誌》日前公佈的排名榜中,峴港市排名第三、河內市排名第五和胡志明市排名第八。在上述項目名冊中,泰國首都曼谷名列榜首, ... 於 mcn.sggp.org.vn -

#31.越南纳入东盟智慧城市网络的三大城市 - Báo Ảnh Việt Nam

第32届东盟峰会于4月28日在新加坡圆满结束,重申区内的合作和共同愿景。在会议后的新闻发布会上,新加坡总理李显龙宣布了三份文件,包括东盟领导人关于 ... 於 vietnam.vnanet.vn -

#32.政府組團明赴越南實地探訪受損臺商了解需求爭取權益 - 行政院

行政院副院長毛治國今(20)日上午於「越南暴動事件因應小組」第4次會議中指示,經濟 ... 原則,同時,也將舉辦3場臺商座談會,聽取臺商心聲,並說明政府因應本次事件的 ... 於 www.ey.gov.tw -

#33.〔2017〕中越01。到處都是歐膩歐巴的中越世界遺產之旅-美山 ...

越南 國土南北狹長,達2000公里,而前三大城市分別位於北,中及南部 分別為北部的首都河內,南部的最大城市胡志明市,而中部就是第. 於 www.funtime.com.tw -

#34.越南南部臺商投資環境報告 - 中華民國僑務委員會

2.2020年我國為越南第5大貿易夥伴(次於中國大陸、. 美國、南韓、日本),第3大貿易逆差國(次於中國. 大陸、南韓)。我國為越南第11大出口市場(次於美. 國、中國大陸、 ... 於 www.ocac.gov.tw -

#35.越南大型連鎖超市之發展現況 - 名家評論- 工商時報

名列第三是日本AEON在超市部分結合的CitiMart,AEON CitiMart聲譽好且進口 ... 平陽、前江、芽莊、興安省,疫情前原計劃在越南各大城市展店衝一波。 於 view.ctee.com.tw -

#36.越南10 間最佳飯店-越南住宿推薦 - Booking.com

越南 飯店. 輸入住宿日期,多達28,383 間飯店與其他住宿供您選擇! 請輸入您的目的地 ... 推薦目的地-越南城市小旅行 ... 飯店位於胡志明市第三區. 越南人氣飯店住宿. 於 www.booking.com -

#37.星宇河內線明年元月開航越南第3、全球擁14個據點 - 奇摩股市

繼峴港、胡志明市後,星宇航空(興櫃2646)第三個越南航點—河內, ... 完美拼圖越南北、中、南三大據點,這也是星宇在全球擁有的第14個開航城市。 於 tw.stock.yahoo.com -

#38.越南第一大城市胡志明市,內部各郡發展區別竟這麼大?

大家從上面的地圖也可以看到,1郡和3郡離得非常近,總共13平方公里左右的面積,卻彙聚了各國在越南的總領事館,還坐落著胡志明市政廳、市歌劇院、聖母聖殿主教座堂(紅教堂 ... 於 www.vnlandnote.com -

#39.越南三大城市获得东盟清洁旅游城市奖

越南 三个城市已在2022年东盟旅游论坛上获得东盟清洁旅游城市奖。获奖的三个城市分别为林同省大叻市、广宁省下龙市、巴地头顿省头顿市。 於 zh.vietnamplus.vn -

#40.越南最大城市和港口胡志明市概况-搜狐2008奥运

... 米,有15公里海岸线,系越南第一大城市。1976年以前,胡志明市一直被称为西贡,直到战争结束后,为了纪念国父胡志明,遂将市名改为“胡志明市”。 於 2008.sohu.com -

#41.【星巴克Starbucks 馬克杯】越南/海防/峴港/河內/胡志明市 ...

星巴克14oz大馬克杯• 越南Vietnam • 胡志明市Ho Chi Minh City • 海防市HaiPhong - 越南第三大城市/越南北部• 河內Hanoi - 越南首都/越南北部• 峴港Danang - 越南第四 ... 於 shopee.tw -

#42.越南的三小直辖市,海防市、岘港市和芹苴市均为特大城市

在很多官方的介绍当中,海防市都是“越南第三大城市”,但如果按照市辖区的人口,其实海防市并没有岘港市多。 越南海防市管辖的县级行政区:阳京郡、涂山郡、海安郡、鸿庞郡 ... 於 aodok.com -

#43.網美必去「越南峴港」4大景點!佛手天橋、世界6大海灘

峴港是越南的第4大城市,位於越南中部,也是國際知名旅遊雜誌推薦的一生 ... 最適合的旅遊時間是2~5月,之前有次在11月前往峴港,連續3天滂沱大雨, ... 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#44.越南十大人口城市,首都排第一,第二被誉为东方巴黎

1.河内市 · 2.胡志明市 · 3.守德市 · 4.边和市 · 5.岘港市 · 6.海防市 · 7.芹苴市 · 8.芽庄市. 於 www.phb123.com -

#45.越南廠 - 環旭電子

環旭電子越南廠位於越南海防市Dinh Vu – Cat Hai 經濟區。我們專注於為全球領先品牌開發和製造智能可穿戴產品,憑藉位於越南第三大城市海防的優勢,環旭電子越南廠擁有 ... 於 www.usiglobal.com -

#46.越南 迎難而上,加快城鎮化步伐--財經--人民網

具體來說,越南過半人口聚集在全國16座大城市,以河內為中心的紅河平原吸納了2000多萬人,佔全國人口總數的1/3。河內和胡志明市常住人口佔全國總人口 ... 於 finance.people.com.cn -

#47.越南五大中央直辖市,其中有二座城市达到国内三线城市水平

越南是我国的邻国,虽然国家不是很发达,但是这十来年经济发展很快,是东南亚四小虎之一。 ... 海防是越南著名的滨海旅游城市,也是越南第三大城市。 於 k.sina.cn -

#48.2023年11/17 越南、北中南精選超級豪華遊10日遊

返鄉順道遊,可停台北、香港及東南亞、大陸各大城市《費用另計》 ... 第3天. 河內HANOI. 2023年11/17 越南、北中南精選超級豪華遊10日遊. 於 www.xotours.net -

#49.越南峴港經濟發展創造奇蹟- 亞洲週刊

越南第三大城市 峴港的發展崛起是越南革新開放成就的縮影,被當地人稱為「韓江奇蹟」。二零一七年APEC會議在峴港舉辦,外交舞台火花燃起了出口貿易熱潮,令越南經濟與 ... 於 www.yzzk.com -

#50.海防市_百度百科

海防市(越南语:Thành phố Hải Phòng/汉喃字:城庯海防)是越南北部的沿海城市,越南第三大城市,面积1527.4平方公里,人口194.6万,近年来陆续有外资入驻并建立了 ... 於 baike.baidu.com -

#51.越南旅遊焦點- 駐胡志明市台北經濟文化辦事處Taipei Economic ...

蜆港是越南的第四大城,廣南省的省會,有面積96平方公里,同時也是越南第三大商港。 ... 湄公河三角洲的西貢河畔,分為市區12郡與6個鄉村區,為越南當今第一大城市. 於 roc-taiwan.org -

#52.【中越三城5天】台虎中越最美峴港.會安古鎮.順化古都全覽

這裡是越南第三大城市,也是中部最大的海濱旅遊城市。 驅車經【海雲嶺】前往順化高聳入雲的海雲嶺,是越南集地理、交通、氣候、歷史的重要分界地,是由芒高、白馬、巴 ... 於 www.protour.com.tw -

#53.越南峴港蓄勢上位樓市明日之星政府制定中長期規劃外資加快進駐

峴港是越南第四大城市,僅次於胡志明市、河內市和海防市,又是越南的第三大港口,曾是越戰時期美軍航空基地。峴港早在1999年被美國《國家地理雜誌》評 ... 於 www1.hkej.com -

#54.【華儷越南】經典中越5天~峴港、會安、順化、世界文化遺產

『暢遊三大世界文化遺產~會安古城、美山聖地、順化皇城』 ... 面向南中海,擁有著碧海藍天及白沙的渡假空間,峴港人口約100萬,是越南第4大城市也是越南中部第一大港。 於 www.dragontr.com.tw -

#55.在山海交錯的峴順火車上遇見越南柯P - Medium

峴港火車站不大,可能比台鐵的二等站還要小,儘管峴港是越南的第三大城市,但這樣的規模很難與其做連結,背後也反應了越南民眾可能不甚喜歡搭火車。 於 medium.com -

#56.越南城市列表- 維基百科,自由的百科全書

截至2022年4月20日,第1級城市共有22個城市,其中3個是中央直轄市,其餘19個是省轄市;第2級城市共有33個省轄市;第3級城市共有29個省轄市,另有18個市社;第4級至第5 ... 於 zh.wikipedia.org -

#57.各大越南城市特色 - 皇茶旅行社

河內十大景點:河內舊城區、昇龍水上木偶劇院、火爐監獄、聖約瑟夫大教堂、還劍 ... 峴港是越南的第四大城市,碧海、藍天、白沙灘,有多個美麗海灘,尚未完全的商業 ... 於 6w8w1fmmy8dm.luke.cafe -

#58.越南第三大城市海防 - 抖音

抖音为你提供越南第三大城市、越南第三大城市海防、越南第三大城市岘港等第三视频信息,帮你找到更多精彩的第三视频内容!让每一个人看见并连接更大的 ... 於 www.douyin.com -

#59.2019自由行推介:8個你不能錯過到越南峴港旅行的理由

峴港(Da Nang)位於越南中部,是越南的第四大城市。 ... 在1858年成為法國的殖民地,峴港就是殖民地時期越南的第三大城市,僅次於西貢市和河內市。 於 www.skyscanner.com.hk -

#60.越南最发达的城市,论GDP在中国算几线城市?看完有些意外

胡志明市曾经是越南的首都,也是越南经济最发达的城市,它在社会经济发展 ... 3.岘港. 岘港市是位于越南中部的一个滨海城市,这是越南第四大城市,岘 ... 於 new.qq.com -

#61.越南中部城市岘港将建沿海经济区 - 新华丝路

据悉,岘港将吸引大型企业投资建设莲沼国际转运港,以减轻现有天沙港的运营压力。 以经济体量和城市化程度计算,岘港是越南第三大城市,也是2017年亚太经合组织(APEC) ... 於 www.imsilkroad.com -

#62.活力在峴~峴港會安5日-全程四星(台中出發) | 山富旅遊

峴港,魅力無限~歡迎您的到來峴港Da Nang 越南第四大城市,是越南中部最大及重要的 ... 3.最美海灣山茶半島又稱猴子山,為瀕臨絕種的白臀葉猴棲息地,安排參觀靈應寺, ... 於 www.travel4u.com.tw -

#63.越南工人返鄉避疫統計:220萬人告別大城市| 國際| 中央社CNA

越南 統計總局指出,去年有超過220萬名農民工在COVID-19疫情期間離開大城市 ... 逐漸起色,2021年第4季平均月收入都有改善,且失業率也較第3季下滑。 於 www.cna.com.tw -

#64.岘港(Danang),一个受志向大城市主义的二级城市,Cities

岘港是越南第三大市区,也是越南中部唯一人口统计和功能重要的市区。它以前被认为是外围设施,但现在已成为新兴的大都市和越南增长的主要参与者, ... 於 www.x-mol.com -

#65.【越南自由行】越南攻略一篇搞定!景點、簽證、天氣、換匯全看

峴港是越南的第四大城市,碧海、藍天、白沙灘,有多個美麗海灘,尚未完全的商業化,更顯得此區的脫俗清新。 除了海灘度假村,附近的港口小城會安古鎮與巴 ... 於 www.klook.com -

#66.全球產業鏈重組| 越南,有機會嗎 - VNxStock² 越南新鮮事

越南 確定了三大外交目標:積極融入國際秩序、發展大國關係和發展周邊關係。 ... 南方的經濟強市胡志明市,又稱西貢,是第一大城市,在越南的地位相當於中國的上海。 於 vnxstock2.com -

#67.第一次峴港自助旅行就上手! 防疫政策、簽證資訊、必看景點 ...

越南 的第四大城市峴港擁有壯麗的海岸線,綿延900公尺的美溪沙灘和清澈的海水, ... 峴港國際機場是出入峴港的唯一機場,機場到市中心距離3公里,車程約10分鐘。大部分 ... 於 www.xinmedia.com -

#68.峴港市-高雄市姊妹市網站

城市 特色. 峴港市(Da Nang City)是越南中部最大都市,是位列胡志明市、河內市和海防市之後的越南第四大城,更是僅次於胡志明市的第二大港灣城市,近年,峴港與中國沿海 ... 於 aia.kcg.gov.tw -

#69.越南第三大城市海防市:人口超200萬,與中國天津市有幾分相似

海防市是越南的直轄市,也是全越南的第三大城市,其人口已經超過了200萬。海防市是一個港口城市,也是距離越南首都很近的大城市。 於 read01.com -

#70.领区概况 - 中华人民共和国驻岘港总领事馆

我馆所在地岘港市,北与承天顺化省相邻,西、南接广南省,东面临海,是越南五个直辖市之一,全国第四大城市,人口约119.55万(2021年)。1997年岘港市从岘 ... 於 danang.china-consulate.gov.cn -

#71.越南十大人口城市,首都排第一,第二被譽為東方巴黎 - 排行榜

1.河內市 · 2.胡志明市 · 3.守德市 · 4.邊和市 · 5.峴港市 · 6.海防市 · 7.芹苴市 · 8.芽莊市. 於 top10bikeguide.com.tw -

#72.前進東協第一大啤酒國,掌握三大市場消費者觀察|跨境產業 ...

本期「i-Buzz Asia跨境產業研究報告」鎖定越南啤酒消費者,從飲酒城市、飲用情境和飲用偏好三大面向,給您當地消費者的第一手觀察報告。 啤酒熱門城市分析:河內、胡志明市 ... 於 www.i-buzz.com.tw -

#73.越南重要城市與旅遊景點介紹

2、蜆港:越南的第三大港。 北越:. 1、河內:是座古都;越南傳統文化的搖藍,在紅河右岸 ... 於 www.travel104.com.tw -

#74.越南公司- 阿姆斯特丹管顧ATC

首都位在北部的河內,最大的商業城市位在南部的胡志明市,第三大城市峴港位於中部,是重要的海港城市,越南語為官方語言,主要城市皆常使用英語。越南共產黨是境內唯一 ... 於 www.atctw.com -

#75.越南市場進入- 消費品與零售說明書 - OOSGA

例如,與胡志明市相鄰的平陽等城市在過去十年中人口成長了56.5%,幾乎是 ... 越南擁有1億人口,是東南亞第三大人口大國,僅次於印度尼西亞和菲律賓。 於 zh.oosga.com -

#76.經貿資訊、投資環境、產業概況、市場分析、拓銷建議

越南 三級產業的比例正在逐漸改變,農業經濟產出的比例在2021年進一步上升, ... 目前,南韓是越南第3大貿易夥伴,第3大出口市場,第2大進口來源國。 於 www.taitraesource.com -

#77.鴻運旅行社-> 00越南蜆港虎航

位於越南峴港西面約45公里的巴拿山(Ba Na Hills),高海拔約1,500米,氣溫長年較山下低6℃至8℃,清涼又舒適 ... 這裡是越南第三大城市,也是中部最大的海濱旅遊城市。 於 pstour.com.tw -

#78.探訪越南最宜居城市蜆港!必訪打卡熱點黃金橋、粉紅大教堂

談起越南,不少人的印象多半是停留在車水馬龍的胡志明市(Ho Chi Minh City),或是擁有重要政治地位的首都河內(Hanoi),不過,對於第三大城市蜆 ... 於 news.m.pchome.com.tw -

#79.【天朝再起?】大國陰影下的現代越南 - 經典雜誌

車行轉進越南海防市港口,作為北越占地與吞吐量第一的港灣,塵土飛揚的懸浮粒子 ... 壓電塔的灰色風景中,自排名在胡志明市、河內市之後的第三大城市運往越南全境。 於 www.rhythmsmonthly.com -

#80.背包客最佳亞洲旅遊城市排名2020 越南河內奪冠/香港排尾3 ...

2020年10大旅遊熱點韓國最南端城市排名第1! 第31-21名:. 點擊圖片放大. 31. 東京- 日本平均費用72.58美元/日 ... 於 travel.ulifestyle.com.hk -

#81.越南旅繪手帖:深入走訪5大城市,體驗美食x建築x生活 - 博客來

書名:越南旅繪手帖:深入走訪5大城市,體驗美食x建築x生活,語言:繁體中文,ISBN:9786263296527,頁數:160,出版社:台灣東販,作者:Rose 邱湘涵, ... 於 www.books.com.tw -

#82.探訪越南最宜居城市蜆港!必訪打卡熱點黃金橋、粉紅大教堂

談起越南,不少人的印象多半是停留在車水馬龍的胡志明市(Ho Chi Minh City),或是擁有重要政治地位的首都河內(Hanoi),不過,對於第三大城市蜆 ... 於 today.line.me -

#83.越南。峴港旅遊一定要走訪的5大特色景點! - 鈦美旅行社

越南 「峴港」算是越南中部的第一大城市,走出火車站看到這城市的第一印象就是悠閒與樸質,沒有胡志明的緊張氛圍多了些度假感,更有休閒色彩,除了地理位置鄰近會安古城 ... 於 blog.tmtravel.com.tw -

#84.越南海防市、峴港市、芹苴市城市產業報給你 - 指南星俱樂部

海防市Hải Phòng:越南第三大城市和越南北部的第二大工業中心,擁有越南北方最大的港口. 人口:近200萬人(2017年統計資料). 產業:海防是越南重要的港口城市和工業 ... 於 southernstarclub.taiwantrade.com -

#85.為什麼是峴港?(上)發展迅速的越南第三大城 - 關鍵評論網

峴港(Da Nang)是越南中部偏南城市,西北邊是安南山脈、東邊是南中國海,延伸出海有一個山茶半島(Núi Sơn Trà),海岸線長達92公里,所以有綿延的美麗 ... 於 www.thenewslens.com -

#86.越南人口最多的十个城市越南城市人口排名top10 - MAIGOO

海防市(84.1万) ... 海防市为越南北部最大港口城市,越南第三大城市,面积1527.4平方公里,人口84.1万。离越南第二大城市河内的东北部102公里,是越南北方的直辖市,规模仅次 ... 於 m.maigoo.com -

#87.【越南城市】越南該怎麼玩? 25個不可錯過的越南城市

城市等級:首都,也是越南第二大城市(僅次於胡志明市),歷史上是多個朝代的都城,因此可以欣賞法式風情殖民建築及現代建築。 商業及都市建設似乎都遜於 ... 於 anything-best.com -

#88.背包客遊越南: 8大城市自助通| 誠品線上

背包客遊越南: 8大城市自助通:這是為背包客寫的、給真正旅行者的越南旅遊書。 ... 宋珠英原來在援助越南、蒙古、緬甸等第三世界國家的NGO工作,結婚後走上旅遊作家的 ... 於 www.eslite.com -

#89.越南海防代表人辦事處開幕,兆豐銀行深耕新南向展新頁

海防代表處為兆豐銀行繼胡志明市分行後,成立的第二個越南據點。 ... 台商投資與設廠漸增,且海防市為越南第三大城市及北部第二大工業中心,商業活動 ... 於 www.megabank.com.tw -

#90.按人口排列的越南城市列表 - Wikiwand

1. 胡志明市, 8,598,700 ; 2. 河內市, 7,520,700 ; 3. 海防市, 2,013,800 ; 4. 芹苴市, 1,569,301 ... 於 www.wikiwand.com -

#91.越南五大中央直轄市,有三座城市放在國內連五線城市都達不到

海防是越南著名的濱海旅遊城市,也是越南第三大城市。海防與廣西、海南的港口鄰近,是越南的主要對外開放地區。全市人口190萬,近年來發展還是比較快的, ... 於 kknews.cc -

#92.中華電加入越南智慧城市聯盟成新聯合創始會員 - 鉅亨

中華電(2412-TW) 今(21) 日宣布,與越南智慧城市聯盟(VSCC) 簽訂合作備忘錄(MOU),成為新的 ... 未來將持續擴展智慧城市,深耕越南市場又向前邁一大步。 於 news.cnyes.com -

#93.越南年輕人口驅動消費谷歌分析趨勢有效營銷| 商貿全接觸

越南 人口結構年輕,來自城市和農村的中產冒起,加上互聯網滲透率持續 ... 接近一億人口成為東南亞第三大國家,由於當地消費市場龐大,越南的國家生產 ... 於 hkmb.hktdc.com -

#94.越南的“人口红利” - 36氪

22年第三季度越南GDP增长高达13.7%,这个速度跟中国80-90年代相仿,世界 ... 河内也在狂涨,同比去年上涨20-25%,更夸张的是不仅大城市有这种现象, ... 於 36kr.com -

#95.華航拓展越南航點台北-峴港今日正式啟航 - 中華航空

... 月2日正式開通台北-峴港直飛航班,作為旅遊樞紐的峴港是華航在越南的第三個 ... 位於越南中部的峴港為國內第4大城市,坐擁綿延長達20公里的海灘, ... 於 calec.china-airlines.com -

#96.越南十大人口城市排名:河内夺得第一,胡志明市仅第二

1、河内市 · 2、胡志明市 · 3、守德市. 於 www.bala.cc -

#97.越南北部的七个城市,你去过几个?

太原市,越南太原省省会,是越南北方较大的工业城市,拥有越南国有企业20强之一的太原钢铁公司。 ... 它是越南第三大城市,仅次于河内和胡志明市。 於 www.kuatou.com.cn