近悅遠來題辭的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦拉瑪那尊者寫的 拉瑪那「探究真我」入門三書:《真我與我》+《真我三論》+《真我宣言》 和楊俊毓的 毓馨文集都 可以從中找到所需的評價。

另外網站近悅遠來意思 - 三度漢語網也說明:後用以形容鄰近的人因得到好處而高興;遠方的人也都聞風前來歸附。 成語出處 先秦孔子《論語子路》:“葉公問政,子曰:'近者說(悅),遠者來。'” 簡體字 近悦远来.

這兩本書分別來自紅桌文化 和巨流圖書公司所出版 。

國立政治大學 傳播學院碩士在職專班 陳清河所指導 王汝聰的 從韓國文化創意產業之全球化發展策略反思台灣文創意產業的困境研究 (2018),提出近悅遠來題辭關鍵因素是什麼,來自於迪士尼、MTV、數位勞動、注意力經濟、Youtube、韓流。

而第二篇論文國立政治大學 中國文學系 蔡哲茂所指導 古育安的 戰國時代古史記憶的初步研究──以虞夏之際的古史記憶與秦吳二族的族源記憶為例 (2017),提出因為有 戰國時代、歷史記憶、出土文獻、古史辨、虞代、禹、啟、秦人東來、太伯奔吳的重點而找出了 近悅遠來題辭的解答。

最後網站科目:國文 - 和春技術學院則補充:C 14、 下列那一句題辭適合用於祝賀新婚A.近悅遠來B.弄瓦徵祥C.鳳凰于飛D.陶朱媲美. A 15、 李白詩:「君不見黃河之水天上来,奔流到海不復回;君不見高堂明镜悲白髮, ...

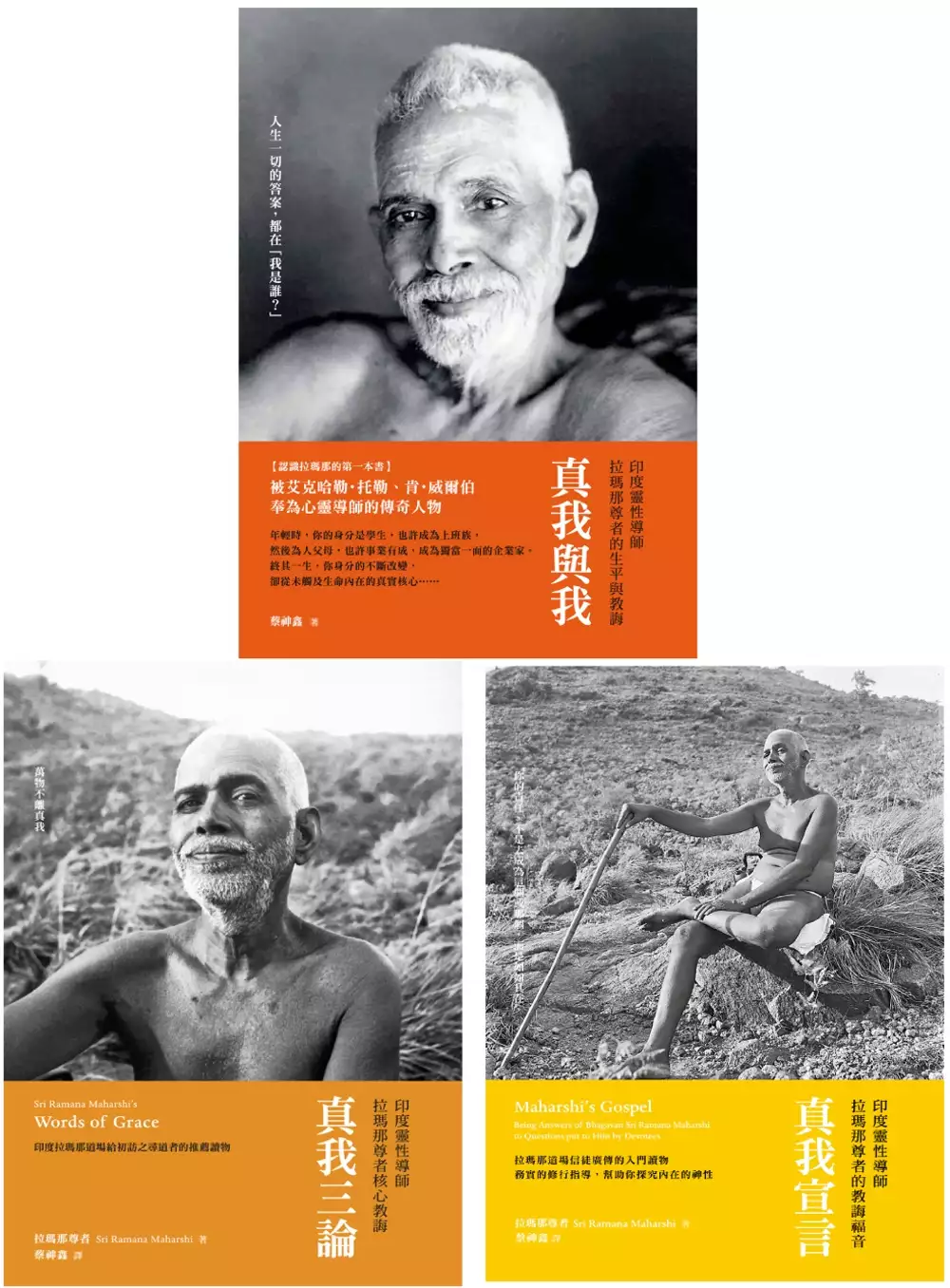

拉瑪那「探究真我」入門三書:《真我與我》+《真我三論》+《真我宣言》

為了解決近悅遠來題辭 的問題,作者拉瑪那尊者 這樣論述:

被當代靈性導師艾克哈勒・托勒、肯・威爾伯奉為心靈導師的傳奇人物,拉瑪那尊者入門三書。 1. 《真我與我:印度靈性導師拉瑪那尊者的生平與教誨》——認識拉瑪那的第一本中文專書 完整生平、主題答客問、精選語錄,打開拉瑪那的智慧之門 有我,必有苦。 人生一切的答案,都在「我是誰?」 年輕時,你的身分是學生, 也許成為上班族,然後成為別人的父親、母親, 也許事業有成,成為獨當一面的企業家。 終其一生,你身分的不斷改變, 卻從未觸及生命內在的真實核心…… 本書是作者十多年來研究拉瑪那尊者生平與教誨的總整理,參考拉瑪那道場及各方資料

而寫成,於初探拉瑪那尊者教誨的讀者,《真我與我》乃是首選。增訂版仍維持文字雅正之風格,然而多處增修,內容更為精實。 本書內容涵蓋拉瑪那之生平、對話、粹言三部分: —生平篇:完整記錄尊者年輕時突然悟道,棄世修行的過程。 —對話篇:尊者對世界各地的信徒開示種種人生、修行的難題。 —粹言篇:尊者語錄精選。 並收錄多幅印度拉瑪那道場授權珍貴影像,是全球第一本完整記述大師生平與教義的中文書籍,意義殊勝,慕道的讀者切莫錯過。 2. 《真我三論:印度靈性導師拉瑪那尊者的核心教誨》——印度拉瑪那道場給初訪之尋道者的推薦讀物 拉瑪那尊者教誨的三篇入門 —〈我

是誰?〉 —〈探究真我〉 —〈靈性教導〉 「這個世界,不過是心思的化現而已。 若能超越思維,這個世界便從眼前消退,安享真我的幸福境界。」 【拉瑪那的不言之教】 ○ __談我是誰: 若除去「我是這個身體」的思維觀念之情態,則其他之三身及五身層,將自行剝落。 ○ __談心思: 吾人被心思的走作所駕馭,乃認同此身為「我」,及「我」處於這個呈現的世界中,亦即誤以自我為真實,因此輾轉於愛恨之間,依違在善惡之行,結果困縛於人世生死的流轉。 ○ __談世界: 世界本身並不真實,亦無法離卻真我而存在。 ○ __談自我(生命個體): 當生命

個體我在看到其個體自己時,其實那正是藉著意識的映照,生命個體的自我在呈現運作。 ○ __談神之相: 祂即是「我-我」之姿相。 ○ __談瑜伽呼吸法: 觀想個人的神性在輝耀時,心思宜專注在這兩個部位之一:當專注在心臟時,則有八瓣蓮花;若在腦門,也有八瓣蓮花,據說也有千瓣或一百二十五小瓣的。 3. 《真我三論:印度靈性導師拉瑪那尊者的教誨福音》——拉瑪那道場信徒傳閱的入門讀物 務實的修行指導,幫助你探究內在的神性 「你的責任,不是去成為這個或那個,而是如如其在。」 這本拉瑪那尊者教誨的書,於1939年出版後,在拉瑪那道場傳閱甚廣,風評甚佳。因為載

述的內容扼要而樸素,尊者的教誨精警而出塵,迄今仍為全球尋道者熱愛閱讀。 前去尋求拉瑪那尊者協助的信徒,提出許許多多的問題,這些問題都也是我們在求道的過程中可能會有的。我們可能已經長久反覆浮沉在這些問題中,不斷掙扎,卻找不到出路。尊者給與的答案,是神性智慧的精髓,時而沉默,時而雄辯;他的答語對追求真理的尋道者,是無可估量的珍貴。 內容分上下卷,共計十四章,主題有:工作與棄世、虔愛與真知、了悟真我、上師與恩典、平靜與幸福、悟者與世界等。讓本書帶領你跨越心思的藩籬,以你內在的神性,活出你生命的實相。要瞭解拉瑪那的教誨,本書可作為初階的讀本。

從韓國文化創意產業之全球化發展策略反思台灣文創意產業的困境研究

為了解決近悅遠來題辭 的問題,作者王汝聰 這樣論述:

韓國流行文化產業向外輸出造成韓國國家品牌形象提升及實質獲利。韓方在拍攝精心製作的電視劇後,以低廉成本提供全球各地播送,同時輔以運用網路媒體全日免費播送,在創造收視群眾基礎後,韓劇中的配樂主題曲,韓劇劇情主張的道德價值以及生活方式,繼續對外鋪送,促成韓國的電影、綜藝節目、線上遊戲、飲食、服飾、化妝保養品,乃至於韓國國家品牌的價值創造、韓國財閥提供的產品服務,在全球閱聽眾自願點閱收視後,開啟其數位策展行銷的訴求過程,漸漸將文創產業的「閱聽受眾」轉變為「潛在消費者」,協助韓國業者完成獲利歷程。本研究以政治經濟傳播學「空間化」、「商品化」、「結構化」三個向限,針對韓流如何能夠突破空間隔閡與文化差異、

盤整其文化底蘊後化為影視產品,在韓國既有政治經濟文化結構上成功出擊。再者,文化創意產業的全球行銷作為,是最具意圖性的跨文化傳播,本研究透過文獻爬梳以及深度訪談,發現韓國在世宗大王發明推動諺文(韓文文字)之前,韓國官方長期運用中文漢字、浸潤於中華文化,因此素有「小中華」、「朝鮮中華」 等別稱,韓國因為長期躋身列強之間,非常習慣於「文化挪移」,韓方內容產業以其有相當比例的中華文化底蘊,在儒家文化圈獲致了文化親近性,降低甚至避免了文化折扣。再由於儒家文化具備著王道文化近悅遠來的特徵,同時呼應著「己所不欲、毋施於人」的恕道普世價值,因此能夠在歐美乃至中東等地獲得支持。我國流行文化創意產業在努力向全球輸

出之際,更應掌握自身文化多元豐富等特色,做好文化盤點,消弭世代差距,打破「不像小國的小國、不是大國的大國」空間迷思,才能有效形成團隊以及生態系,在全球娛楽及媒體產業競爭舞臺上爭得一席之地。

毓馨文集

為了解決近悅遠來題辭 的問題,作者楊俊毓 這樣論述:

楊俊毓,現任高雄醫學大學校長,繼《俊逸文集》後,持續以最擅長的藉古論今,信手拈來對各時事的觀察見解,投書報章論壇,廣獲回響,本書即收入其於2018至2021年期間發表之54篇短評。 《毓馨文集》與《俊逸文集》並列,可見作者名「俊毓」。「毓」字義似「育」,有生育、養育及培育之意;「馨」,意味香氣可傳播極遠,也有「馨香遠播」的意思。「毓馨」是期許所有在杏壇奉獻者的芬芳事跡能流傳久遠,更期待本文集的書香可以長遠留傳。 作者巧妙運用古文今讀概念,以文人之眼詮釋對國家事務的認知與社會事件的觀察,同時藉其博學廣聞、深入淺出的分享,我們得以重新認識生活中習以為常的「借喻」

之典故。每篇背後,都承載其對時局的期許,讀來如涓涓暖流,細緻卻直擊人心。 [封面故事:花之馨] 這張粉彩瓶花圖本是畫我家桌上的瓶花,這種白花是我比較喜歡的花,因為看上去好像可以感受到花的馨香。俊毓的書名定為《毓馨文集》,因此我便選了這張我喜歡的粉彩圖作為他第二本書的封面圖,但願可以近悅遠來、文章馨香遠播。 [封底故事:雲深不知處] 因為自己可以畫畫的時間非常地壓縮,在有限的時間內要畫不同的題材,我想唯有跟隨我們的心,譲它帶著我們去翺翔,才可以畫出無盡的可能。這張圖是我利用畫剩的油彩,以快速而寫意的手筆完成,沒想到畫完後自己還蠻喜歡這份仙境的飄逸感。本是廢物利用的無心之作,卻

意外成為本書封底圖。──邱慧芬於高雄醫學大學醫學院藥理學科 名人推薦 中央研究院院士、前副總統 陳建仁 財團法人私立高雄醫學大學董事長 陳建志 專文推薦

戰國時代古史記憶的初步研究──以虞夏之際的古史記憶與秦吳二族的族源記憶為例

為了解決近悅遠來題辭 的問題,作者古育安 這樣論述:

摘 要 本文的題目為「戰國時代古史記憶的初步研究」,研究對象是文獻記載的古史,研究材料以能夠反映戰國時代觀念的出土文獻與傳世文獻為主,並透過當代「記憶研究」的視角,探討戰國時代的人對過去的記憶以及他們如何記憶過去等問題。初步先針對「虞夏之際的古史記憶」及「秦、吳二族的族源記憶」兩個主題進行研究,前者屬於屬於正統王朝的記憶,後主屬於多元族群的記憶,未來我們將進一步擴及夏商之際、商周之際及楚、越等族的古史記憶。 這方面研究的先驅是顧頡剛。在第一章「緒論」中,我們將對顧頡剛史學觀點中可與當代記憶研究接軌的「古史觀」研究概念與「移置」之說作一介紹,並從「記憶」的角度對先秦古史研究中常被提到的「二

重證據法」、「默證法」與「傳說時代」概念作一反思,而後進入具體研究。 本文的第一個主題為「虞夏之際的古史記憶」。第二章談虞代記憶的建構問題。我們認為從西周到戰國,古史觀念經歷了一個由「三代觀」到「四代觀」的轉變過程,前者只談夏、商、周三代,後者在夏代之前建構了虞代,而此一轉變的關鍵背景為西周末年周王室的衰微及東周時期禪讓說的興起。另外,在三代觀的古史記憶中大禹治水及征三苗為夏代建立前的重要事件,後來成為虞代中的主要事件。第三章談兩個關於禹的問題:其一為戰國時代的大禹感生神話與鯀禹父子傳說的記憶矛盾,及先秦的大禹感生神話在漢代被遺忘又在新的觀念背景中被重新建構的演變;其二為傳世文獻中少見而在楚

簡中有較完整記載的「禹政」問題,這些內容很可能是戰國人以當時的觀念建構的。第四章談兩個關於啟的問題:其一為啟得天下的記憶演變,基本上在三代觀的記憶中啟並沒有禪讓終結者的負面形象,而在四代觀的記憶中啟成為禪讓的終結者,其後隨著禪讓說的沒落,啟的聖王形象成為主流;其二為啟上賓於天的神話傳說,我們從甲骨文的「賓于帝」談起,看賓天觀念與啟賓天傳說的演變,以及此傳說如何成為夏初之亂的原因。 本文的第二個主題為「秦、吳二族的族源記憶」。第五章談秦人東來的問題。從秦人族源東來說與西來說的主要依據與論點談起,進一步探討《史記‧秦本紀》與清華簡《繫年》關於秦人族源記憶的立場及其矛盾之處,最後嘗試從「封建」的角

度調和二說並對秦人東來說提出新的解釋。第六章談太伯奔吳的問題。從民初以來關於太伯奔吳傳說的各家說法談起,進一步探討先秦文獻中不同立場的記憶,以及吳為姬姓的記憶如何逐步確立而成為戰國時代的共同記憶;最後再談司馬遷如何承繼與改造先秦儒家的太伯奔吳傳說而成為後代的主流記憶,並嘗試從「吳出於虞」的角度對吳為姬姓的淵源提出新的解釋。最後於第七章總結全文。

近悅遠來題辭的網路口碑排行榜

-

#1.成语重点集锦(哀挽题辞,喜庆题辞) - 百度文库

近悅遠來 祝賀人商店或旅館開業 門庭若市、高朋滿座、大啟宏圖 業紹陶朱 陶朱:范蠡,字號陶朱公,善賈 祝賀人商店或旅館開業 陶朱媲美、貨財廣殖、商賈輻輳 於 wenku.baidu.com -

#2.近悅遠來- 教育百科

大意是:施加恩惠於民,德澤廣被,使近處的人民心悅誠服,自然而然的,遠方的人也願意前來歸附。後來「近悅遠來」這句成語就從這裡演變而出,用來形容政治清明,德澤風行。 於 pedia.cloud.edu.tw -

#3.近悅遠來意思 - 三度漢語網

後用以形容鄰近的人因得到好處而高興;遠方的人也都聞風前來歸附。 成語出處 先秦孔子《論語子路》:“葉公問政,子曰:'近者說(悅),遠者來。'” 簡體字 近悦远来. 於 www.3du.tw -

#4.科目:國文 - 和春技術學院

C 14、 下列那一句題辭適合用於祝賀新婚A.近悅遠來B.弄瓦徵祥C.鳳凰于飛D.陶朱媲美. A 15、 李白詩:「君不見黃河之水天上来,奔流到海不復回;君不見高堂明镜悲白髮, ... 於 my.fotech.edu.tw -

#5.題辭用語 - 紫微人生

三十歲 氣壯風雲 壯圖大展 壯有所用 幼學壯行 四十歲 年逢強仕 學優則仕 仕日方強 智者不惑 五十歲 學到知非 年齊大衍 福祿艾之 樂天知命 六十歲 年徵耳順 甲籙新週 花開甲子 算週花甲 於 211-75-223-181.hinet-ip.hinet.net -

#6.近悅遠來的意思- 成語字典 - 漢語網

近悅遠來 的意思. 簡拼: jyyl. 拼音: jìn yuè yuǎn lái. 反義詞. 同義詞. 於 www.chinesewords.org -

#7.高雄市蚵寮國中105 學年度第1 學期9 年級期末考國文科考試卷

C )如果要送匾額感謝醫生的精湛醫術,下列題辭何者不適當? (A)妙手回春. (B)功同良相(C)近悅遠來(D)仁心仁術。 38. ( B )辦公室裡,有位同事最近生了 ... 於 www.klm.kh.edu.tw -

#8.近悅遠來題辭 :: 台中建案查詢網

子路》:「葉公問政,子曰:『近者悅,遠者來』」。,成語:近悅遠來[常用題辭表],注音:ㄐㄧㄣˋㄩㄝˋㄩㄢˇㄌㄞˊ,釋義:用於祝賀人商店開業的賀辭;亦可用於賀人旅館或飯店 ... 於 taichunghouse.imobile01.com -

#9.實木家具製作班入學筆試測驗卷

三、不得使用計算機或有類似功能之電子器材。 1. 小敬搬新家,阿嬌欲送禮金表達祝賀之意。下列題辭,何者最適合寫在. 賀儀封套上? (A)近悅遠來. (B)造福桑梓. 於 ws.wda.gov.tw -

#10.自強國中104 學年度第二學期國文補考__年

A )下列疊字形容詞,何者不是用來形容聲音的詞語? (A)溶溶(B)唧唧(C)嗤嗤(D)霍霍. 10( C ). ... 題辭,何者最適合寫在賀儀封套上? (A)近悅遠來. 於 www.tcjh.tyc.edu.tw -

#11.題辭一(慶賀類): 1. 婚禮訂婚

題辭 一(慶賀類):. 1. 婚禮. 訂婚--(文)定吉祥緣定(三)生 ... 商店--一般:(近)悅(遠)來. 大業(千)秋. (鴻圖)大展. (駿)業宏開. 於 www.openclass.chc.edu.tw -

#12.112國中會考/國文科/考前分析 - 力宇教育

思涵見狀馬上說:「如果寫『近悅遠來』更好。 ... 老師建議只要釐清選項中四個題辭的分別即可,至於是否翻複習講義重新複習,同學們可量力而行。 於 www.leadu-edu.com -

#13.選擇題(占55分) 一

根據下列三幅對聯的內容,依序選出相應的題辭,最恰當的選項是: ... (C)術精岐黃/大筆如椽/里仁為美 (D)術精岐黃/開物成務/近悅遠來. 10-11為題組. 於 www.ceec.edu.tw -

#14.201303141814賀商店開業題辭用語表 - 隨意窩

懋遷有慶, 福國利民, 富國裕民 ; 大展鴻猷, 大展經綸, 大業千秋 ; 陶朱媲美, 利濟民生, 開張駿發 ; 鴻圖大展, 鴻圖永啟, 鴻猷丕展 ; 近悅遠來, 駿業宏開, 駿業肇興 ... 於 blog.xuite.net -

#15.2023 開幕、開店賀詞大集合(成語、諺語、英文版賀詞)

衷心的祝福,開幕誌慶,近悅遠來。 你的粉絲專頁我已經按搶先追蹤了。 案件接到手軟、案件都能逆轉(律師開業); 以後大家的聚會地點就到你店裡,恭喜啦! 於 succuland.com.tw -

#16.賀喜題辭>開業類--商店@ 國考 | 健康跟著走

啓、商戰稱雄名孚中外、信義昭著、懋遷叶吉、大展鴻猷、貨財恆足、大展經綸、展布日新、一本萬利、利市豐收駿業宏發、生意興隆、萬客雲集、福客 ...,近悅遠來大展鴻業 ... 於 info.todohealth.com -

#17.近悅遠來的解釋、造句造詞。注音字典曉聲通-源自教育部辭典

近悅遠來 ,注音ㄐㄧㄣˋ ㄩㄝˋ ㄩㄢˇ ㄌㄞˊ,拼音jìn yuè yuǎn lái,辭典解釋為:德澤廣被,使境內的人心悅誠服,遠方境外的人也都紛紛前來歸附。語本《論語. 於 toneoz.com -

#18.身心障礙學生國語文教材教法 - 林素貞老師研究室

翰林版國中第五冊語文常識(二) 應用文─題辭、柬帖. 一般生與特殊生教材內容分析 ... 近悅遠來、佳味餚. (七)開業 ... 餐廳、旅館:高朋滿座、近悅遠. 來、賓至如歸。 於 sirsujan.nknu.edu.tw -

#19.廣東話資料館Cantonese Museum - 賀喜題辭賀 ... - Facebook

賀旅館飯店開業題辭賓至如歸賓主盡歡高賢蒞止高軒蒞止貴客盈門近悅遠來群賢畢至 賀作文比賽勝利題辭筆端泉湧筆力萬鈞筆掃千軍鞭辟入裡斐然成章妙筆生花黼黻文章吐屬 ... 於 m.facebook.com -

#20.精選好辭 - 宜庭獎盃

近悅遠來 ,萬商雲集,嘉賓滿座嘉賓雲集,天儲妙饌,熟飪得法巧味留思,醇酒佳餚,金樽酒滿詩酒歡愉,飄香十里,飛觴暢飲御膳天廚,煮茗談心,一室香生高賓滿座,群賢畢 ... 於 www.yitingcrystal.com -

#21.旅館飯店 - 國語大辭典

主分類 次分類 次次分類 題辭 賀喜題辭 開業類 旅館飯店 賓至如歸 賀喜題辭 開業類 旅館飯店 賓主盡歡 賀喜題辭 開業類 旅館飯店 高賢蒞止 於 dacidian.18dao.net -

#22.(A)杏壇之光(B)近悅遠來(C)為民喉舌(D)聖手佛心 - 題庫堂

【評論內容】題辭:近悅遠來使用場合---賀喜題辭/開業類/商店釋義: 用於祝賀人商店開業的賀辭;亦可用於賀人旅館或飯店開業的賀辭。「近悅遠來」,語本《論語. 於 www.tikutang.com -

#23.康軒國文課次卷107 下二年級上段考試題精選

題辭 依( 內容)的不同,約可分成( 慶賀)、 ... 題辭的作法要求( 認清對象)、( 措辭貼切)、 ... 近悅遠來/作育英才(D)民之喉舌/業紹陶. 朱/師表千古。 於 school1.nssh.ntpc.edu.tw -

#24.開業之題辭-知識百科-三民輔考

開業之題辭. ×Close. 訊息. 首頁 · 學習百科 · 就業考試 · 桃園大眾捷運公司 ... (4) 旅館飯店:. 群賢畢至、近悅遠來、高軒蒞止. 賓至如歸、高賢蒞止、貴客盈門 ... 於 www.3people.com.tw -

#25.大展鴻猷

成語: 大展鴻猷[常用題辭表],釋義: 用於祝賀人商店開業的賀辭。 ... 新店開張大吉:大展鴻猷駿業宏開近悅遠來業紹陶朱陶朱媲美鴻圖丕展富國之基實業 ... 於 ibihanej.mudrkavanova.cz -

#26.題辭釋義適用對象

題辭 ,至為重要。日後,《文訊》會繼續提供適用於不同場合. 題辭. 澤被桑梓. 枌榆共仰. 卓育菁莪. 春風化雨. 縮地有方. 近悅遠來. 技比易牙. 功著杏林. 洛陽紙貴. 於 www.csb.gov.hk -

#27.烏克蘭民防現場6/烏克蘭靈魂利維夫傾全城之力抗敵防衛意識 ...

身旁與記者年紀相仿的烏克蘭人從沒拿過槍,每發射一顆子彈,不遠處就傳來金屬碰撞的清脆聲響。 「索爾」眼睛瞇成一條線,嘴上什麼也沒說,心裡大概想這位 ... 於 www.cna.com.tw -

#28.年國中教育會考國文

對應教材:第四冊語文常識二〈應用文──題辭、柬帖〉. 試題解析: ... (B)近悅遠來:原指施政者得民心,讓遠、近的人心悅誠服,願意前來歸附。後多用於祝賀商場或餐廳 ... 於 app.hle.com.tw -

#29.圖解應用文─職場•大考•生活必勝絕招100回【附「今天,應用文了沒?」QR Code】

公職考試集錦無論哪一類公職考試,題辭都是兵家必爭之地,平常就要格外留意,隨時做好準備, ... (101 年原住民五等) (A)近悅遠來(B)祕傳金匱(C)杏壇之光(D)高朋滿座 9. 於 books.google.com.tw -

#30.110-2_G8_語二平時卷(N) - Quizizz

根據上面黃曆所載,此日最不可能看到何種題辭? answer choices. 秦 晉之好. 里仁為美. 桃李興悲. 近悅遠來. 9. Multiple-choice. Report an issue. 10 minutes. 於 quizizz.com -

#31.近悅遠來造句 - 成語詞典

注音 ㄐ|ㄣˋ ㄩㄝˋ ㄩㄢˇ ㄌㄞˊ. 拼音 jìn yuè yuǎn lái. 解釋使近處的人心悅誠服,遠方的人願意前來歸附。形容政治清明,德澤風行。語本《論語.子路》。 於 dict.lookup.tw -

#32.搶救文化與生活一、閱讀測驗

)(2) 接獲上述柬帖,下列何者可用為祝壽的題辭? (A)花好月圓(B)堂北萱榮(C)近悅遠來(D)星輝南極. 閱讀下列請柬,回答第(1)~(2)題:. 於 163.20.146.11 -

#33.造福桑梓題辭的推薦與評價,PTT、DCARD

小敬搬新家,阿嬌欲送禮金表達祝賀之意。下列題辭,何者最適合寫在賀儀封套上? (A)近悅遠來(B)造福桑梓(C)宜 ... 於 convenience.mediatagtw.com -

#34.辭源 - 第 2 卷 - Google 圖書結果

... 浪態题题子日近者悦遠者來[注]被其澤則悦聞其風疫西使請燒一枚辟之宮中病者聞之即起香(返魂香] [博物志武帝時西域月氏國度弱水言有盜賊當遮列而追捕之也【近悅遠來 ... 於 books.google.com.tw -

#35.也關心別人 - 世新大學圖書館

世新大學九十五學年度重點運動項目績優學生單獨招生考試試題題卷. 第1 頁共計1 頁. 系所組別. 考試科目 ... (1) 近悅遠來(2) 桃李芬芳(3) 杏林之光(4) 賓至如歸口. 於 lib.shu.edu.tw -

#36.辭源: 甲種 - 第 7-12 卷 - Google 圖書結果

... 武帝時西域月氏國度弱水言有盜賊當遮列而追捕之也【近悅遠來】謂德澤之風行也(論語】葉公問政貢返魂香三枚大如燕卵黑如桑棋值長安大與迪同地勢斜延日通(何昂切音杭 ... 於 books.google.com.tw -

#37.常用題辭

本表茲歸納為婚嫁、祝壽、哀輓、賀喜與一般題辭五類,再就其使用場合、對象、範圍細分。 ... 徽音遠播魂兮歸來巾幗稱賢巾幗儀型 ... 近悅遠來駿業宏開駿業肇興駿業日新. 於 www.945enet.com.tw -

#38.中捷事件爆台中商業宅、塔吊何其多 - Yahoo奇摩運動

[NOWnews今日新聞]興富發文心愛悅建案不當施工造成吊臂墜落,釀成中捷1死10傷意外,除了讓塔吊作業安全問題獲得各界重視、也曝光該建案違法賣3至11樓 ... 於 tw.sports.yahoo.com -

#39.漢典“近悦远来”詞語的解釋

近悦远来 ”的解釋,成語解釋,國語辭典,網路解釋. ... 近悅遠來(jìn yuè yuǎn lái),中國成語,指鄰近的人因爲受到好處而都喜悅,遠方的人也都聞風而前來歸附. 於 www.zdic.net -

#40.近悅遠來[常用題辭表] - 成語檢視- 教育部《成語典》2020 [基礎版]

近悅遠來 ; 近悅遠來 · 用於祝賀人商店開業的賀辭;亦可用於賀人旅館或飯店開業的賀辭。 「近悅遠來」,語本《論語.子路》:「葉公問政,子曰:『近者悅,遠者來』」。 於 dict.idioms.moe.edu.tw -

#41.房產網走出夏季第二部(小說連載)第九章 - 日本藥妝賞

童果麥顛來倒往講,也不少于五次。“轉告林巧不看僧面看佛面的份上趕忙回家……別讓承鋼聽,使條計謀讓婷婷同承鋼往逛街或看片子都行,當做自家人的感情 ... 於 16map.com.tw -

#42.柬帖應用練習題辭

⑶飯店旅館:近悅遠來、賓至如歸、貴客盈門. 題辭. 杏林:相傳三國吳人董奉隱居廬山,為人治病不收錢,僅要求重病治癒者,植杏樹五株,輕者一株,數年後得杏樹十餘萬 ... 於 lms.tajen.edu.tw -

#43.嘉南藥理科技大學100 學年度第一學期轉學生招生考試

要致贈教育界人士匾額,下列題辭何者不適合? (A)近悅遠來(B)誨人不倦( C)杏壇之光(D)經師人師。 19. 下列公文用語何者不適用於上行文? (A)是否有當? 於 www.lib.cnu.edu.tw -

#44.104 學年度國中會考國文領域解析:宋裕老師

下列題辭,何者最適合寫在賀儀封套上? (A) 近悅遠來. (B)造福桑梓. (C)宜室宜家. (D)喬遷之喜. 答案:(D). 解析: (A)賀旅館飯店開業。 (B)用於政界。 (C)賀人嫁女。 (D) ... 於 public.ehanlin.com.tw -

#45.中油公司| 考前最後衝刺 歷屆試題隨機成卷,打破備考慣性

(B)天高地迥,覺宇宙之無窮;興盡悲來,識盈虛之有數 ... 下列題辭,何者最不適合用於祝賀新婚? (107年度考題) ... (D)「近悅遠來」用於祝賀飯店或旅社開幕。 於 www.11exam.com -

#46.超過1000句題辭成語,讓您送禮不漏氣,寫了也療癒

賀喜題辭 · 大展經綸大展鴻猷大展鴻圖大啟鴻圖大業千秋 · 大業允興生財有道多財善賈利濟民生近悅遠來 · 財源恆足商賈輻輳商戰圖強貨財恆足貨財廣殖 · 陶朱媲美富國裕民開張駿發 ... 於 buffalotrophaea.com -

#47.「近悅遠來賀詞」+1 - 藥師家

「近悅遠來賀詞」+1。題辭,近悅遠來,使用場合,賀喜題辭/開業類/商店;賀喜題辭/開業類/旅館飯店...形容該店面營業後可以快速的獲利或形容來店消費的人非常多。,近悅遠 ... 於 medicine.pharmknow.com -

#48.考學結果 - 明道中學

題辭. 近悅遠來. 使用場合, 賀喜題辭/開業類/商店;賀喜題辭/開業類/旅館飯店 ... 辭。「近悅遠來」,語本《論語.子路》:「葉公問政,子曰:『近者悅,遠者來』」。 於 www.mingdao.edu.tw -

#49.題 辭

商店小吃:近悅遠來、鴻圖永啟. 書局:名山事業、斯文在茲; 飯店:賓至如歸、近悅遠來; 工廠:大業永昌、輸巧婁明; 商店:陶朱媲美、生財有道. 府城三大名匾. 於 ecourse.nutn.edu.tw -

#50.國文科 - 同德高中

下列題辭,何者最適合寫在賀儀封套上? (A)近悅遠來(B)造福桑梓(C)宜室宜家(D)喬遷之喜. 2.爺爺七十歲生日即將到來,小明想寫張賀卡表達心意,以下是卡片中的文字:. 於 www.tdvs.ntct.edu.tw -

#51.近悅遠來

近悅遠來. 近悅遠來. Updated May 23, 2023. 近悦遠來_百度百科; "近悅遠來"的各种编码| 乱码纠正词典 ; 近者悦,远者来- 知乎; 近悅遠來題辭 ... 於 pt.generale-support.net -

#52.題辭 - 實用中文

「題辭」也作「題詞」,係為表達稱頌、勉勵、讚美、慶賀、惜別、紀念、祝福、警戒、 ... 大展經綸大展鴻圖大業千秋多財善賈利用厚生近悅遠來業紹陶朱陶朱媲美貨財恆足 ... 於 cgelh.csu.edu.tw -

#53.中壢_題辭題贈類1(有匾額) Flashcards - Quizlet

中壢_題辭題贈類1(有匾額) ... 百年樹人. 校慶. 里仁為美. 賀遷居. 美輪美奐. 賀新居落成. 杏林之光. 賀醫院開業. 業紹陶朱. 賀商店開業. 近悅遠來. 賀旅宿業開業 ... 於 quizlet.com -

#54.成語問題!! - 葦茹愛粉絲

8春風化雨:用於對教育界或教育人士的題辭。 後用以比喻師長和藹親切的教育。 1抱痛西河>形容喪子之悲痛.2近悅遠來> ... 於 heyyu0103.pixnet.net -

#55.後甲國中國文園地 98基測二 內文瀏覽

05‧應用文‧題辭. 98基測二. 小龍要致贈結婚禮金給即將結婚的同學。下列賀辭,何者最適合寫在禮金封套上? (A)里仁為美(B)近悅遠來(C)琴瑟和鳴(D)高朋滿座 ... 於 area.hcjh.tn.edu.tw -

#56.下列「」內的常用題辭,用法正確的選項是 - 愛舉手

(A)「德業長昭」用於祝賀高壽 (B)「近悅遠來」用於祝賀榮陞 (C)「德必有鄰」用於祝賀喬遷 (D)「秦晉之好」用於祝賀婚嫁 (D)「冠蓋盈門」用於祝賀開張。 於 www.i-qahand.com -

#57.賀喜題辭>開業類--商店 - 國考

「近悅遠來」,語本《論語.子路》:「葉公問政,子曰:『近者悅,遠者來』」。 題辭 ... 於 kimogiii.pixnet.net -

#58.很榮幸內人我可以替您服務。」 陳太太:「不敢,麻煩王奶奶了 ...

題辭 關鍵字推理《生育篇》 天賜麟兒、弄璋之喜、熊夢徵祥➡️生男孩喜獲千金、弄 ... 壽萱草長青、瑤池春水、慈竹風和➡️女壽✓題辭關鍵字推理《開業篇》 近悅遠來、 ... 於 www.instagram.com -

#59.文教| 聯合新聞網

屏北高中自主學習他愛上物理錄Podcast「來一杯物理」 ... 112會考/復刻參考題英語閱讀首題送分 ... 國中國文/生活中超級實用的語文常識——題辭. 於 udn.com -

#60.第1 頁,共2 頁一、單題

下列題辭,何者最適合寫在賀儀封套. 上? (A)近悅遠來(B)造福桑梓(C)宜室宜家(D)喬遷之喜。 ( ) 2. 下列文句,何者文意最為通暢? (A)因為你不去,我還是要去(B)他年紀 ... 於 www.mtjh.tp.edu.tw -

#61.花蓮縣立美崙國中109 學年度第一學期九年級第一次段考國文科 ...

一、 選擇題:每題2.5 分,共90 分. ☆請將答案寫在答案卡上。 ... 帝想贈題辭表揚他,下列何者較適合? (A) 名山事業 ... 何種題辭? (A) 秦晉之好. (B) 近悅遠來. 於 www.mljh.hlc.edu.tw -

#62.近悅遠來- 下列題辭的使用場合,何者正確? (A)眾望所歸

下列題辭的使用場合,何者正確? (A)眾望所歸:賀升遷 (B)近悅遠來:醫院落成 (C)宜室宜家:賀喬遷 (D)杏林春暖:校慶. 港務局◇公文及作文- 國文(測驗)精選題庫( ... 於 yamol.tw -

#63.國文測驗全解析: 國營事業.中油公司.台電公司.臺灣菸酒公司.台糖公司.台水公司.中鋼招考

(103中油)啤(B)賀運動比賽優勝。(C)賀校慶、贈業師。(D)賀夫妻雙壽。 74下列選項中的題辭,何者運用最恰當?(A)熱炒店開張→近悅遠來|(A) (B)學校校慶→鴻酥大展(C)舞蹈 ... 於 books.google.com.tw -

#64.高雄市立小港國民中學106 學年度第二學期第三次段考二年級國 ...

關於來到部落的文明一文的說明,下列何者正確? ... 根據上面黃曆所載,此日最不可能看到何種題辭? (A)近悅遠來(B)里仁為美(C)桃李興悲(D)秦晉之好. ( )35. 於 163.16.244.66