這是什麼魚的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦生田與克寫的 這樣吃海鮮,最美味!:33年經驗的日本築地魚老闆行家吃法首度公開 和木下諄一的 隨筆台灣日子都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自大是文化 和木馬文化所出版 。

輔仁大學 哲學系 郭梨華所指導 朱詩晨的 劉劭《人物志》材德思想研究 (2021),提出這是什麼魚關鍵因素是什麼,來自於人物志、人、才德、情性、應用。

而第二篇論文國立清華大學 中國文學系 羅仕龍所指導 陳韻如的 漂流與突圍──廖鴻基海洋書寫意識研究 (2021),提出因為有 廖鴻基、海洋文學、海洋書寫、海洋教育的重點而找出了 這是什麼魚的解答。

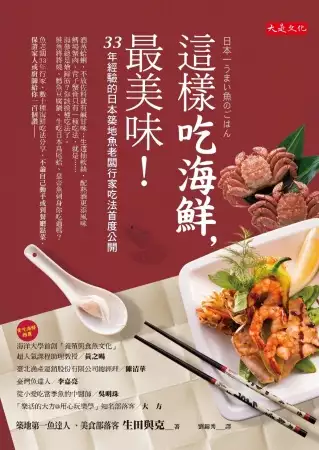

這樣吃海鮮,最美味!:33年經驗的日本築地魚老闆行家吃法首度公開

為了解決這是什麼魚 的問題,作者生田與克 這樣論述:

【隨書加贈】 「臺灣當季海鮮,這個時候吃最美味」全彩圖解! 酒蒸蛤蜊,別放佐料就有鹹甘味;生透抽軟絲,配熱酒更添風味 鱈場蟹肉、背子蟹膏上桌時,記得大口品嚐, 吃冰鎮牛尾魚加去籽梅子,微酸風味更可口。 老是點海參燴蹄筋,你該換種吃法了。 鮭魚將將燒、涼拌海參、鱈魚豆腐鍋、生吃日本鳥尾蛤、皇帝魚刺身你吃過嗎? 魚老闆33年行家吃法分享,不論自己動手或到餐廳點菜, 保證家人或廚師給你一百個讚-- 在日本築地魚市場,經營鮪魚專賣店33年的老闆生田與克,是位懂得品嚐的海鮮行家。他不只懂得選擇食材、料理水產品,更進一步體驗到,不論是哪種海鮮,想要輕鬆料理又好吃,最關鍵的祕訣就是

──「當季」。 春天做酒蒸蛤蜊,什麼佐料都不必放,就有一股鹹鹹甘甘的味道,蛤肉和湯汁的甘甜,好吃到你無法招架。 夏天的小烏賊特別有嚼勁、Q彈,肉質甜嫩,做成生魚片還能感受到特有的濃醇粘糊口感。 秋天是海鮮最肥美的節令,佐各種調味料都高級的牡蠣,也能煮成鍋物。煮到恰恰好的牡蠣肉,沾著柑橘類的醬汁一起吃,特別爽口。 冬天的長槍烏賊卵,微烤就有濃醇口感;要把皇帝魚炸到酥脆,你得先做一道手續……。 還有做成酒煮牡蠣佐明太子塔塔醬,味道高級得不得了!大瀧六線魚刺身口感如何?鮟 鱇魚好吃的部位,可不只有肝而已。白帶魚、背子蟹……如何跟著季節,吃到物超所值的好料?平常我們吃的鮪魚、鰹魚、

青魽、魩仔魚、烏賊、鯖魚、竹筴魚……到底有哪些特別的吃法? 過去老是不知如何點菜、任由師傅擺布的你,下次上餐廳時,你一定會搶著看菜單,找出最適合當季的料理!此外,生田與克更要教你一些吃海鮮的「潛規則」是: .聰明行家,必吃傻瓜蛤的貝柱 .哪種海產是的十項全能選手、怎樣料理都好吃,連做菜新手都能挑戰成功? 作者簡介 生田與克 築地魚河岸「鈴與」的第三代老闆,以及日本國際魚食研究所所長。 一九六二年,生於東京都月島,曉星高中畢業後繼承家業,即透過築地市場領悟大自然的珍貴恩賜,並學習日本特有的食文化。 除了經營和鮪魚相關的批發事業之外,更透過演講、寫書、網站的營運等,致力於魚料

理的普及,並以「說書人」的身分積極參與傳承魚河岸歷史和食文化的活動。另外,他還在NHK教育電視台的「築地魚河岸直傳--推銷魚」節目中擔任講師、並出版配合該節目的MOOK,一口朝氣十足的東京腔大受歡迎。出版作品:《這樣吃魚,最美味!》、《這樣吃海鮮,最美味!》,中文版為大是文化出版。 譯者簡介 劉錦秀 東吳大學日文系畢業,曾任出版社國際版權部經理,譯有《這樣吃海鮮,最美味!》、《能力強的人,怎麼整理辦公桌》、《一張表格催出業績,不用修理人》、《我在包裡放本書》、《找出勝算的技術》、《一張價值千萬的名片》、《修復身體的黃金7小時》、《一秒就能做對決定》(以上大是文化出版)、《中華聯邦》、《思考

的技術》等書。 【推薦序】當令漁產--最理想的健腦食物∕吳明珠【推薦序】吃魚好健康、健康吃好魚∕陳清華【推薦序】一本大飽眼福與口福的美食書∕李嘉亮【自 序】我在築地,用魚感受四季【前 言】享用海鮮,何須食譜和美食節目! 第一章 開始找尋海鮮的季節炙燒鰹魚,滿口都是大海的生命力蛤蜊這樣吃,甘甜到你無法招架魚老闆的美味圖解:各種貝類介紹偷吃櫻花蝦,馬上被抓包摔幾下日本鳥尾蛤,肉質有嚼勁看到螢烏賊,馬上改變今晚的菜單廉價鮪魚,這樣料理滋味非凡烤到魚鱗酥脆,簡單享受甘鯛聰明行家,必吃傻瓜蛤的貝柱生食魩仔魚的絕贊,請親臨海邊 第二章 三伏天,吃海鮮消暑吧!鮪魚蔥段味噌湯,味道有層次冰鎮牛尾魚,

最適合夏天的料理醬汁蔥燒泥鰍,連骨頭都入味自製頂級料理,竹筴魚一夜干魚老闆的美味圖解:各種鹽漬的魚乾多麼黯然銷魂的醬煮星鰻鮮甜爽口的鰈魚,最適合搭配冷酒只要有心,人人都能煮出Q彈章魚鹽烤梭魚的重點--撒鹽的順序鹽烤白帶魚,就這樣被你征服大瀧六線魚,烤、煮、生魚片都適合生透抽軟絲,配熱酒更添風味扇貝二絕:帶殼火烤、奶油香煎 第三章 食慾大開,海鮮最肥美的節令肥嘟嘟的味噌鯖魚,加點麻油味道絕贊鮭魚將將燒,漁民的私房料理牡蠣鍋、酒煮牡蠣,高級啊……鮪魚有筋?烤過吃正好醬漬鮭魚卵,最下飯章魚煮到軟嫩,有祕密武器秋刀魚便宜,但生魚片卻是珍品魚老闆的美味圖解:秋刀魚的三片切法真的象拔蚌很少,但味道極好血

蛤?老闆給我來一箱酥香舌鰨,法國高級料理 第四章 用海鮮料理出不同的溫暖青魽,最適合和根莖類植物燉煮長槍烏賊卵,微烤就有濃醇口感 鮟 鱇魚有七寶,值得揮汗大啖魚老闆的美味圖解:吊著宰殺鮟 鱇魚小本鮪的美味,害我詞窮了海參燴蹄筋?你該換種吃法了鱈魚的海味,平價豆腐躋身極品劃上幾刀,皇帝魚就能炸得酥脆卡滋奶油煎旗魚,淋上美乃滋……鹽烤沙丁魚,一切擔心都是多餘的柳葉魚:酥炸、魚乾、南蠻漬皆宜深海的野呂玄華魚,膠質香醇濃郁醋醃入味的牛角蛤,帶勁!鱈場蟹肉、背子蟹膏,請大口吃吃剝皮魚,彷彿品嚐河豚之美家傳的冬天煮魚--亞洲油鰈能吃到土魠魚生魚片,這就厲害了 後記 你的家庭餐桌,有什麼魚? 推薦序一

當令漁產--最理想的健腦食物∕吳明珠 從小愛吃當季魚、知名中醫師 大家都知道吃魚實在好處太多,例如:低熱量、營養多、高蛋白質、不飽和脂肪酸多,高礦物質和維他命,所以喜歡吃魚的民族通常比較長壽,這點可以從一些國家的死亡率窺見,尤其是長壽國--日本,更是吃魚的專家;另外像是愛斯基摩人,罹患心血管疾病的比例也偏低,這些都和吃魚的習慣息息相關!魚肉的脂肪中含有優質不飽和脂肪酸奧米加三(Omega-3),指的就是魚油中的DHA(DocosaHexaenoic Acid)和EPA(EicosaPentaenoic Acid),尤其DHA 是構成神經細胞的重要組織,魚油更是視力保健的佳品。所以攝取當季

魚不但有助於嬰幼兒的腦部發育,也可以增強青少年和兒童的智力發展,是理想的健腦食物。除此之外,還能夠降低血中的三酸甘油脂、膽固醇和低密度脂蛋白中之膽固醇含量、減緩血液凝固的時間,藉此降低心臟病、腦中風等疾病的罹患率,達到預防心血管疾病的效果。 我喜歡吃魚,我兒子也喜歡吃魚。魚肉蛋白質纖維較短,小朋友和老人家吃特別好嚼、好消化,再配上適量的調味口感更好。這些蛋白質不但是增進幼童成長發育的必要營養素,也是提供人體生長和修護細胞所需要的重要養分! 不論是生食生魚片或熟食魚肉,都要注意當令魚的保鮮和衛生,至於調味方式,則以自然清淡為主,不必靠味精調味就能嚐出魚肉本身的鮮美。 從小因為媽媽喜歡

吃魚、非常會做魚料理,家中又靠近市場,我幾乎每天都有不同的魚可吃,所以一看到《這樣吃魚,最美味!》、《這樣吃海鮮,最美味!》真是深有同感!尤其是《這樣吃海鮮,最美味!》還貼心附上簡易的料理食譜,更讓我愛不釋手。在此,我要鄭重推薦這兩本書給想追求優質健康生活的讀者朋友們。 推薦序二 吃魚好健康、健康吃好魚∕陳清華 臺北漁產運銷股份有限公司總經理 《這樣吃魚,最美味!》是一本值得再三閱讀的好書,無論你是吃魚的「達人」或是「素人」,以現今最夯的「魚食文化」來說,它都能增長你的知識、豐富你的常識。 大家都知道日本人喜歡吃魚,幾乎是無餐不魚,這是日本獨特的文化,其源自日本西元六世紀時,天武天皇因

篤信佛教頒訂「五不殺令」,就是不能殺馬、牛、豬、雞、狗五種動物,人民不能吃肉類,「魚」自然就成為蛋白質食物最大來源。就整個日本史而言,我們大可稱之為充滿「吃魚」的歷史文化。 說到日本人的「魚食文化」,就不能不提到築地市場,緊臨東京河畔的築地市場,當地的老行家則以「魚河岸」為暱稱,就其規模或是知名度,在日本甚至是全世界皆為首屈一指。身為臺灣漁產運銷界的一份子,近年來積極以推廣無毒、養生、休憩的魚食文化為職志,深信築地市場是值得一去再去的取經聖地,參訪「築地市場」也不下四、五次了,最後一次是二○一二年十月分,每每造訪該地,都會獲得不一樣的驚豔,書中的珠璣內容立即與腦海中的體驗記憶相呼應,產生畫

龍點睛的效果,令人玩味再三引人入勝。 臺灣四面環海,地理環境條件與日本頗為類似,本地飲食文化與日本差異性也不大,加上得天獨厚有黑潮、親潮於本島東西兩側交會,使得臺灣週遭海域有著豐富水產資源,現代化進步的補撈及養殖技術,使得整體漁業發展迅速,近年來隨著國民所得增加,民眾的消費習性改變,吃魚從「吃得飽」到「吃得安全」及「吃得健康」的養生概念已深植人心,也對應我在多年前提出的「吃魚好健康、健康吃好魚」的飲食觀念,其皆為鼓勵消費者「多吃魚保安康」。 感謝大是文化能專為「魚食文化」推出此一高水準的作品,以嘉惠大眾,謹綴數言以為序。 推薦序三 一本大飽眼福與口福的美食書∕李嘉亮 臺灣魚達人、知名作

家 多數人對於美味的追求,最終都停止在挑選一家好餐館、物美價廉的小吃攤,很少有人會繼續往前且深入的探索。我們多半都靠餐廳裡的大廚、小吃攤的老闆,代替自己網羅各種當令食材、辨識鮮度、巧手調味,以滿足我們味蕾的渴望。可是面對自己所不了解的地方,卻只會聽別人怎麼說,不靠自己的力量尋找解答。經過長久的資歷累積、四處雲遊,天南地北吃透透後,就稱自己為「饕客」、「美食家」。 一般來說,只有海鮮大廚、極少數身家豐厚的漁夫、資深釣友,或執著挑剔美味的人,才會進一步追根究柢、探詢食材產地、漁撈、時令、保存要訣,搜尋產地美味烹調的關鍵等,並萃取上述最根本的魚食菁華,幻化成餐桌料理與私房菜。正因如此,海鮮的

料理得以不斷推陳出新,成為熱門料理、或是具個人或地方特色的菜餚。 而海鮮食材的種類繁複程度,不但比其他時蔬、禽畜肉高出數倍,更繪製出一幅無止境的珍饈尋寶圖,讓諸多愛好海鮮的追尋者,飽腹揮汗、絡繹於途,直到永不知止境。 本書作者生田與克先生,因為從小不吃魚,反而奠定他不被主流海鮮料理所束縛的另一種可能性,在世界最大的漁獲拍賣海鮮市場,開設鮪魚專賣店,歷經三十三個寒暑,不斷追尋當令生鮮海產、拋開主流海鮮料理的既定模式,用個人獨特的美味神髓,成為非主流卻又匠心獨具的魚食達人。 書中提出一般海鮮書籍中難得看到的海鮮食材,相信讀者一定能大開眼界,發現海鮮料理還有這麼一片尚未探索的天空。

在高手林立的築地,有眾多的漁夫、海鮮販賣業者、庶人饕客、採買大廚等,他們個個舌尖帶鑽子,在海鮮叢林裡打滾多年、遍嚐各類海味。這些達人在築地魚市場開餐館攬客,天天有食客上門品嚐各類海鮮佳餚、進行評鑑測驗。而作者透過三十餘年的磨練,把豐富的經驗,書寫成一家之言,引領各位讀者體驗不一樣的魚食文化,讓大家大飽眼福和口福。 推薦序四 食魚文化,美食的專注與熱情∕黃之暘 海大首創「養殖與食魚文化」超人氣課程助理教授 近幾年拜數位3C商品、網路便捷與部落格擺脫時空限制之賜,不但訊息傳遞快速,同時針對資訊、時事與個人興趣,也多有深刻著墨;其中相關「飲食男女,人之大欲」之吃喝食事,自然成為最貼近生活,且能打

動人心的項目。 身為水產養殖系的老師,向來僅在生產技術間琢磨,對於產品後續延伸與市場動態少有關注;雖然我們的責任是教導學生養魚,但是對於養出來的魚,卻亟需更多深入的思考;特別是在海洋資源枯竭、環境屢遭汙染破壞的當下,以往「給魚吃,不如教他們釣魚」的思維,顯然必須延伸為「教他們學會吃魚」,甚至是吃出些什麼。因此從前年起,我在系上開了一門名為「養殖與食魚文化」的課。 食魚文化,其實需要先分開說明,那便是飲食、水產與文化;而當這三者合併一起時,自然能呈現出,這經過時空千錘百鍊的深厚工夫與扎實經驗。本書的作者便是一例,在書中我們看到他的生長背景,從抗拒吃魚到鑽研各類食材的特殊季節、料理技巧與蘊

含於飲食間的文化,這無疑正是食魚文化的縮影。而其所處的東京築地市場,以及家學淵源的魚販經驗,自然成為內容真實且有趣的最佳保證。 這幾年受許多美食節目、街邊巷尾櫛比鱗次的特色料理影響,大眾味覺雖開,也樂意花錢享用美食,然而仍無法在短時間內吃出些「什麼」。這些「什麼」包括歷史、背景、來源、組成、營養價值及特色風味等。我有幸在精通廚藝的母親關照下成長,而父執輩對於美食的專注與熱情,也感染我並成為遍嚐美味的長期動力。加上所學專長與個人興趣,自然讓食魚文化,不再僅是一個描述品嚐、烹調與料理水產食材的名詞,而是已然成為我生活奉行的飲食方向。 期待您藉由這本兼具健康、趣味、智識與文化的,一同感染並體

會「食魚文化」。 前言 享用海鮮,何須食譜和美食節目! 雖然我在魚河岸橫丁經營鮪魚專賣店,但我小時候非常討厭魚。我覺得魚不但又腥又臭、還有一堆骨刺,一點都不好吃。在當時,我完全無法想像自己會成為一個賣魚達人。 後來,在一個意外的機緣下,我不得不到世界知名的築地魚市場工作。在魚市場上班,必須一大早就出門,這對我而言,可是一件苦差事。回想起來,還好那時還不是冷颼颼的寒冬。 到了築地市場,我環顧四周發現有好多歐吉桑,但他們完全不理我。這對我來說,是非常痛苦與難受的,因為我從小被捧在手掌心、過著少爺般的生活,再加上我本來就討厭魚,所以當下實在很難過。到了第二天、第三天,我就想要辭職了。然而

,一個意想不到的契機,讓我體會到在築地工作的快樂。 三雞線魚,我從討厭十八年,變成愛吃一輩子 這個契機就是--我和一尾三線雞魚(臺灣俗稱黃雞魚、三線磯鱸)的邂逅。那天,我在築地市場中閒逛,剛瞧見牠的一瞬間,我竟然覺得「哇!這看起來好像很好吃。」當時,我明明是個不吃魚的年輕人,沒想到一尾三線雞魚竟讓我覺得美味。我馬上問老闆:「這是什麼魚?」老闆說:「什麼?!你連三線雞魚都不知道?」臉上還掛著一副不耐煩的表情。 掏錢買魚容易,但我這位大少爺從來沒有拿過菜刀,更別說是殺魚了。我只好請店裡的師傅幫忙,但他卻以一句「我很忙,晚點再說。」來打發我。在無可奈何的情形下,我只好一邊嘟囔,一邊試著把

那尾三線雞魚做成生魚片。先不管切出來的魚肉,長得什麼模樣,我勉強沾點醬油,就把魚肉放進嘴巴裡。 吃了一口,我就投降了。口中那美妙的滋味真不是蓋的,才嚼個幾下,就逼出濃郁的油脂,清爽、高雅的鮮甜味道,霎時就在口中散開,真是太令人驚豔了。十八年來一直討厭魚的我,沒想到會有這種感覺。從此,我開始對魚充滿好奇,並積極的認識各種魚類。 丟掉食譜書吧,食物就是最好的大廚 海鮮的美味珍的是無以倫比。我在築地魚河岸吃完海鮮後,都忍不住多買一點帶回家享用。為了吃到真正鮮美的海產,我會到產地直接採購。各式海鮮料理,我真的是百吃不厭啊。 一提到這裡,一定有人說:「會做海鮮料理的人,真令人羨慕。」但當

我鄭重其事地問他:「你為什麼不會?」對方的回答一定是:「因為沒有做過啊……。」 這不是理所當然的事嗎?不只是料理,其實任何事都一樣,沒有人一開始就是專家。不過,有些人會強詞奪理說:「要認識每種海產實在太難了。」我雖以擁有魚河岸工作三十三年的資歷為傲,但直到現在,我也沒有把握認得每一種水產品。想吃真正美味的海鮮,我認為與其跑遍有名的餐廳,還不如每天去接觸牠們。 我天生笨拙,剛開始做料理時,只會滿口的牢騷。好不容易有機會跟著日本料理店的老闆和大廚學習,手藝還是不怎麼樣。但持續練習的結果,神奇的事情發生了,現在的我不但做起菜來熟能生巧,還可以出書和大家分享。 與其閱讀一大堆書,背什麼魚的

產季是什麼時候,還不如用自己的身體感受大海的氣息,才是最有意義的事。最近的食譜書不知道在搞什麼,寫得有夠複雜。說實在的,只要有拚命捕魚的漁夫,補撈到的漁獲,以及為我們通宵運送漁產的人,不就可以組成海鮮料理了嗎? 魚、螃蟹、蝦、烏賊等海底生物,其實只是順著海洋生態的發展和自己的本能存活。因此,人類也必須配合大自然和魚群的狀況生活。只要我們對付出生命的魚兒、賭命捕魚的漁夫心存感激,人人都可以享受到美食。 大家一定要用自身的經驗,磨練自己對魚食文化的感知,不要將膚淺的美食節目所提供的資訊,當作標準答案。最後,希望我的書能夠對大家有所幫助。 蛤蜊這樣吃,甘甜到你無法招架我的電腦螢幕所顯示的名

字是「亨利蛤蜊」。我之所以會取這個名字,是想告訴大家「我的嘴巴很緊」,不是事實的八卦我絕不會隨便開口。蛤蜊不隨便「開口」,正因為牠的「品行端正」,所以慶祝女兒節(日本每年三月三日的傳統節慶)時,到處可見蛤蜊的踪影(蛤蜊是女兒節最常吃到的食物之一)。因為蛤蜊是兩片貝殼緊密結合的貝類,而蛤蜊的貝殼和其他蛤蜊的貝殼,是絕對合不起來的,因此牠又象徵夫妻圓滿,是婚禮不可缺少的吉祥物。我每年都會到日本三重縣伊勢市的伊勢神宮參拜。日本三重縣是一個海資源豐富的快樂天堂。返家途中,我會特地在有著知名「烤蛤蜊」的桑名站下車,大啖桑名的蛤蜊鍋。這裡的蛤蜊真是極品,和我們一般所吃的蛤蜊完全不一樣。咬勁軟中帶Q、彈性十

足,貝肉非常厚實,讓喜歡吃貝類的我,完全沒有招架之力。為了不浪費高品質的蛤蜊和牠的微妙甘甜,我會連湯汁都喝光。可以說,不管給我多少蛤蜊,我都可以吃光光、喝乾湯汁。中日韓蛤蜊大混血,誰勝出?在桑名撈獲到的蛤蜊非常稀少,所以築地魚河岸的桑名蛤蜊,價錢總是高得不像話。事實上,不只是桑名的蛤蜊,就連其他國產蛤蜊的價錢也都居高不下。理由很簡單,因為物以稀為貴,純種日本國產蛤蜊已經非常罕見。日本人曾經把韓國蛤蜊、中國蛤蜊帶回來養殖,導致土生土長的蛤蜊全都成了「混血蛤蜊」,真的很令人扼腕。一般人吃的時候,不會太在意蛤蜊的血統純不純正,就算是韓國蛤蜊、中國蛤蜊,吃起來味道都很不錯。但是,若和桑名蛤蜊比較的話,

就有天壤之別了。不過這種差別,要專程跑一趟桑名才會知道,況且韓國蛤蜊、中國蛤蜊的味道本來就不差,所以還必須同時品嚐這三種蛤蜊,才能分辨牠們之間的不同。其實,只要能夠品嚐到蛤蜊的鮮甜,就是一種幸福了。一道料理的美味與否,主要還是看料理人的工夫及投入的感情,能夠用現有的食材又做得好吃,才是美味的重點。怎麼煮才能軟Q?吃完一個再放一個只要幾個簡單的步驟,在家就能做出美味的蛤蜊鍋。首先,將高湯放入鍋中,煮滾後加入蛤蜊就完成了。煮到可以吃的時候,蛤蜊自然就會「開口」告訴你了。吃的時候,小心不要被燙傷,先吹一吹再一口吃掉蛤蜊。另外,要吃得美味,還有一個小祕訣:要乖乖重複「吃完一個、再放一個」的動作。煮蛤蜊

不能一次全部下鍋,煮的時候,適當的火候才能讓蛤蜊肉又軟又鮮甜。只要一看到蛤蜊開口,我會立即拿起來吃。因為蛤蜊肉一熟透,就會變得硬邦邦的。像花蛤(較小型的貝類)一般大小的蛤蜊,一到春天就四處可見(臺灣每年農曆三月分開始,花蛤漸漸慢慢肥碩,到五月到九月的蛤肉最為肥美)。用酒來蒸煮花蛤,在魚河岸可以說無人不愛。蛤蜊當然是愈大愈好,所以外行人要處理花蛤,其實並不容易,火候稍微拿捏的不好,肉質就會變硬。但是如果用酒蒸,就連小一點的花蛤也可以煮得QQ軟軟,什麼佐料都不用放,就有一股鹹甘鹹甘、帶有蛤蜊獨特的鮮甜,在你口中散開。吃酒蒸花蛤,湯汁最為珍貴。剛做好的酒蒸花蛤,酒色應該是純白,上頭白白一層的酒是高湯

的精華,如果用筷子高雅地吃花蛤肉就太可惜了。請直接用你的大姆指和食指,抓著沒有沾到花蛤肉的殼,連同殼中鮮美的湯汁和花蛤肉一起吸進嘴巴裡才是王道,就像吃中式料理的小籠包那般。可以再把鍋裡剩下的湯底煮沸,讓酒精揮發後,留到明天繼續享用。你會發現,湯汁匯集了大海的香氣及蛤蜊的精華,鮮美順口。酒蒸花蛤材料:花蛤、日本酒、蕎麥麵沾醬(搭配蕎麥麵的沾醬、味露,視個人喜好決定)。作法:①用清水洗淨花蛤。②把花蛤放入鍋內,倒入適量的日本酒。依個人喜好,可以倒入蕎麥麵沾醬調味。③蓋上鍋蓋,開火。④煮到花蛤開口即可食用。偷吃櫻花蝦,馬上被抓包當在魚河岸吃到當季海產時的瞬間,你會覺得來這裡真的是來對了。一到春天,日

本靜岡縣駿河灣的櫻花蝦就會到貨(屏東東港及日本靜岡縣是全世界主要櫻花蝦的產地,為保護櫻花蝦資源,屏東縣府與東港區漁會訂定每年六至十月為禁捕期)。鮮度夠好的櫻花蝦,可以直接吃下肚,不需沾醬油,也不需要撒鹽巴。用小湯匙撈起十尾左右的櫻花蝦,放入嘴巴,口中瞬間即化為大海。大海的鹹味會巧妙地帶出櫻花蝦的鮮甜。不過,如果你是偷吃的話,一定馬上被抓包,因為櫻花蝦長長的鬚,會黏在你嘴巴的周圍,有一條一條的紅線。

這是什麼魚進入發燒排行的影片

💎按下訂閱加入我們吧 ♥ ♥

💎不嫌棄的話幫我點個讚吧!! 您的讚是我最大的動力哦!!

-

👉 電腦配備 : MEa電境館 ➔ https://goo.gl/Re0Eyx

-

● 片頭 : Music Predators - Mortal Squad

● 片尾 : ÉWN - Feels [NCS Release]

Paint the Town Red

劉劭《人物志》材德思想研究

為了解決這是什麼魚 的問題,作者朱詩晨 這樣論述:

從先秦到魏晉時期,出現了許多不同的對於人關於才德認識的解讀,細細讀 來,我們可以發現不同的想法背後蘊含着不同的人性論思想以及教育方式。這些 大家之所以會提出這麼多不同的思想,歸根結底是對於社會構成體系的探索,就 是希望通過嘗試,建立一套完善的人員品鑒與任用方案,用於社會運行系統,解 決當時期的社會問題與主要矛盾。由於劉劭的《人物志》被湯用彤先生稱之為代 表魏晉時期的思想,所以希望通過對《人物志》內容的解析,了解代表魏晉的思 想對於「人」的理解,即通過對「人」的構成分析,建立對「人」的認識基礎。 結合歷史的發展變化,分辨《人物志》對於已有思想的繼承與發展,通過對於人 才的任用分析、分辨,探索出

理想的人員組織架構的模式。即,建立的社會體系 架構、運營模式乃至於解決的社會問題及思考方向及方式。 在魏晉之前關於對於人才的識別分析、以及如何教育的問題,儒、道的思想 對後世的影響最為深遠,《人物志》中的許多概念也出自於此。儒、道各自建立 的對於人的應用的論述背後,都有一個完美的理想社會的架構。儒、道都希望通 過他們的理論解決現有的社會問題,從而支撐社會達到有效的運行。而將之付諸 實際的第一步,就是要將人員加以有效培養與合理任用,這中間就涉及到如何看 待人的本質——人性的問題,即人之本性是否在本質上有善惡之分、本性上的善 惡能否在後天從根本上加以改變,作為個人如何達到對於人之本性加以觀察、識

別、辨認的問題。 而當我們做為個人而言,在不同的角度面對到的《人物志》人才的識別與任 用又能得出什麼樣的啟示,有什麼不同,這些終結出的經驗還能真正落實到當今我們的現實生活中麼?是否會隨著時代的不同而被徹底淘汰。 所以本文通過分析《人物志》如何認識、分辨、任用其中不同性的人,從對 個人分析到選用的方式反映出的治理思想,進一步瞭解《人物志》的思想局限與 借鑒意義,結合實際思考能否將之加以應用。

隨筆台灣日子

為了解決這是什麼魚 的問題,作者木下諄一 這樣論述:

《自由副刊》專欄連載;知名插畫家吳怡欣繪圖 台北文學獎創辦至今唯一日籍得主木下諄一散文集 比「奇怪ㄋㄟ」更深入的台灣觀察情報 看國台語攏嘛通的外國人,如何從日常生活用語分析台日文化大不同 「新年快樂」後面應該是「來年請多照顧」吧,怎麼會是「恭喜發財」! 「你的房租多少錢?」「你一個月賺多少錢?」這麼直接真令人害羞 「這次給你請」台灣人好愛搶著付錢好帥氣,但「提辭職其實是為了要加薪」,對日本人來說,這這又是哪招…… 原來「阿搭阿搭嘛控古力」「小確幸」這些「日本話」只有台灣會這樣用! 這不是一本翻譯書,這是一位居台二十年的日本人,用中文寫成的台灣觀察筆記,在國外生活的人

,心中都有「這裡」與「那裡」兩個世界。住在台北的日本人也不例外。誠如旅日導演郭亮吟對本書所讚:日本人木下諄一的台灣生活隨筆,除了可以看見一位外國人對台灣土地的長期凝視,並不時反身對自己/母國的提問,字裡行間中,並可窺見其出身背景、文化素養和語言能力。 人們讀旅行文學或是異國體驗書寫,如生活中的我們總是在盯著別人的臉看,而讀到外國人筆下所寫的台灣面貌,才難得有機會從別人的眼裡看見對方瞳孔映照著自己的臉。有趣的是,和我們面對面相看的那個人,還懂得我們的語言。 《隨筆台灣日子》收錄的四十餘篇文章,並不是初初來台時,對大小事物都感到新鮮、對衝突感受強烈,那麼多「奇怪ㄋㄟ」的獵奇,反而是更多「原

來如此」的釋懷。不是台灣人、也不是剛到台灣的外國人,而是在這片土地歷經長時間的粹釀,才能描繪出的世界。 作者簡介 木下 諄一 我沒有夜夜在林森北路流連酒家。 我對日劇、「野球」比賽沒啥興趣。 我從小到大,最怕吃又臭又黏的納豆;但臭豆腐我超愛的。 別懷疑,我是個道道地地的日本人。 二十幾年前,一陣風把我從名古屋吹來台灣。 在台灣定居後,主要是靠寫稿與翻譯為生,也曾做過觀光雜誌總編、空中機上雜誌文字記者、國際會議口譯、大學教育推廣中心日語教師、電視連續劇臨時演員、電影配音、公司老闆等等五花八門的工作。2011年首次嘗試以中文寫「蒲公英之絮」小說,獲得第11屆台灣文學獎,開啟了我的

中文創作道路。喜歡的台灣作家是鄭清文和白先勇。曾經以鄭清文的短篇小說「春雨」參加「第二屆文建會文學翻譯獎」,獲得譯文類(小說翻譯)中譯日組第一名。 我喜歡台灣生活中的:萬里無雲的夏日早晨、活力滿滿的市場、水煮花生、每逢節日必定播放的老掉牙電視特別節目、大安森林公園……。 不喜歡台灣生活裡的:溼冷刺骨的寒冬、事先毫無通知的裝潢施工、把馬路當成越野賽車場的摩托車、不砍價心裡不痛快的顧客。 左擁日本老婆、右抱小狗TOTO,我們一家三口快樂地在台北生活。 繪者簡介 吳怡欣 自由插畫家,歐洲知名《廣告檔案》雜誌票選的「全球插畫師200佳」,作品曾入選 2005年 國際出版社塔森Tasch

en出版的"Illustration Now" 150位插畫家之一。畢業於紐約視覺藝術學院插畫系紐約及普瑞特藝術學院研究所藝術系專攻版畫。 代序一顆溫柔的心 郭亮吟(紀錄片導演) 隨筆台灣日子 你是專家 有錢沒錢討個老婆好過年 台灣不冷請問您貴姓? 呷飯皇帝大有錢好辦事這裡你租多少錢我要辭職先……再說我們是自己人這一次給你請 叔叔好我也要去陪考愛水不驚流鼻水台灣媽媽的一二三 囡仔人有耳沒嘴這個怎麼翻譯?中文講得很好中文沒有文法阿搭嘛控古力和大家一起分享摸蜊仔兼洗褲小確幸日本人不敢吃什麼東西根本沒想到很會吃先生太早回家太太沒面子這是老闆招待的 等一下我要拍照幾號之前可以給我?不好意

思,這麼早打電話給你日本人的三把刀您喜歡的作家是哪位?捨不得丟前一晚別忘了看新聞過猶不及班門弄斧先知先覺大老遠買回來明天會不會看轉播? 後記 台灣比日本好吧 推薦序 一顆溫柔的心 郭亮吟(紀錄片導演) 從這裡到那裡,人自然會去觀察「他鄉」,並進一步和「故鄉」作比較其異同。 外國人書寫台灣,有的人喜歡重口味,添加許多「南國風味」、「異國情調」;有的人偏愛淺短粗略的哈台族之「新鮮趣聞」;有的人雖長期住在台灣,帶著歧視有色的眼鏡,終究只寫成了「眼盲心也盲」的在地觀察。 日本人 木下諄一的台灣生活隨筆,除了可以看見一位外國人對台灣土地的長期凝視,並不時反身對自己/母國的提問,字裡行間中

,並可窺見其出身背景、文化素養和語言能力。 人們讀旅行文學或是異國體驗書寫,如生活中的我們總是在盯著別人的臉看,而讀到外國人筆下所寫的台灣面貌,才難得有機會從別人的眼裡看見對方瞳孔映照著自己的臉。 有趣的是,和我們面對面相看的那個人,還懂得我們的語言。 木下諄一以華文創作的「隨筆台灣日子」,每一篇題材皆俯拾於台灣生活之中,細細摸索土地紋理,遍觀群眾面貌,並深入思考文化異同,我個人認為木下諄一對台灣文化、社會、語言的深入觀察,並非只是在台長期生活、工作經驗之故,而是因為他有一顆溫柔的心。 當我讀木下諄一的華文創作小說「蒲公英之絮」,書裡其中一位人物是在台教日語的竹本老師,當他被問

道:「什麼才是日本心啊?」,他想了想回答:「希望是一顆溫柔的心。」 同時閱讀木下諄一的華文創作小說和散文時,我感受到:不論是「日本心」也好,或是「台灣心」也好,其實一個人若有溫柔之心,對任何地方的人/土地/事物自然也都深情。 ◎有錢沒錢,討個老婆好過年話說幾年前,我為日本某航空公司的空中雜誌撰寫專欄,曾寫過一篇介紹「有錢沒錢,討個老婆好過年」這句台灣人熟知的諺語。專欄內容大約五百字左右,篇幅約占三分之一的版面,屬於小品文,但這篇卻意外地博得總編輯的歡心。「今年的稿子,就屬這篇寫的最好最精采。實在是太有趣了。」於是交代美編配上比平常大出一倍的插畫版面,熱熱鬧鬧地刊登出來。總編輯的反應大大出

乎我的意料之外,實在不清楚為什麼他們對這篇特別感興趣。好奇心驅使著我找出原因,最後的結論是「天外飛來的意外感」。一般來說,「迎接新年有什麼是必備的」,會得到哪些答案呢?如果是日本人,第一個想到的便是年糕;再配上橘子,年味十足。還有其他的嗎?年菜、酒、和服,或許會有人說壓歲錢。來點不一樣的,例如大掃除後的乾淨屋子、新年應景的願望、有吉兆的初夢(在日本,一月一日晚上到第二天的凌晨所做的夢稱為「初夢」,傳說夢到富士山、老鷹、茄子,這一年便好運亨通)……,有好多好多答案。但總的來說,這些全都是想像得到的,無論是誰都會點頭同意,無需多加解釋。可是,「老婆」這個答案……怎麼想都覺得與「好過年」無法聯結,使

人有一頭霧水、八竿子打不著的感覺。對日本人來說,是個連一丁點邊都沾不上的答案。換言之,這純粹是百分之百的意料之外,充滿跌破眼鏡「天外飛來的意外感」。順著這個「意外」,我們嘗試再多加一點想像。要是家裏有個新媳婦的話……,會是多麼有趣的一件事呀。添了人口,想必家中變得更熱鬧、更多笑聲,感覺上真的可以過個好年。有意思。這時「天外飛來的意外感」,透過試圖瞭解,進而產生新發現,再轉化成快活舒暢的感覺。好比是推理小說的結局遠遠地超出自己的想像,來個大逆轉,讀者憋在心裏的情緒終於得到抒發,由衷發出讚歎之聲。我猜總編輯那時看了我的文稿,也有類似的心情吧。我再舉個類似的例子。中國話裏也有一個充滿「天外飛來的意外

感」的句子,那就是「新年快樂,恭喜發財」。第一次聽到這句話的時候,我的頭腦陷入五里霧中。「新年快樂」的後面竟會接著「恭喜發財」?這是什麼邏輯?或許以台灣人的角度,這樣的句子組合並沒有什麼好奇怪的,而我剛來台灣過年時卻是怎麼也無法理解(附帶一提,在日本,接著「新年快樂」的句子是「今年也請多多關照」)。但那也只是一開始而已,多聽幾次之後便很快習慣了,而且還會認為聽了心情挺好的。現在回頭想想覺得真是不可思議……◎這個怎麼翻譯?「這是什麼魚?」想必有很多曾經與日本人同桌吃飯的台灣人,對這個問句並不陌生。我自己也是常常在飯桌上,無意識地問出這句。現在想想,應該造成不少人的麻煩吧。不只是生魚片,還有煎魚、

蒸魚,不管是什麼料理,日本人看到盛著魚的盤子一上桌,「這是什麼魚?」先問了再說。日本人對魚有一種無法控制的執著。也正因如此,在做翻譯的時候,遇到魚類的相關字彙,便得多費些精力。如果是翻譯餐廳的菜單,鮪魚、鯛魚、鯖魚、鮭魚,這些都還不成問題;虱目魚、吳郭魚、草魚這一類在日本幾乎沒見過的魚種,該怎麼翻譯,那才是巨大的挑戰。當然,若要認真去查那些魚種的日本名稱,在現今的網站時代,是很容易查出來的。從魚的學名下手是一種可行的方式。「Chanos chanos(虱目魚)做成的湯」等等以學名寫成的菜單,看來看去還是沒搞懂它是什麼,也引不起顧客的食欲。日本人對魚過分地在意。這也不奇怪,對於世世代代靠海吃海的

民族而言,不同的魚,味道以及口感完全不一樣。日本人在這方面無法接受含糊不清的答案,對此我也無可奈何。就像是台灣人在餐廳點菜時,總愛問一句:「今天的炒青菜有什麼?」日本人會覺得,都是青菜,還不是一樣?翻譯工作上會遇到的困難,不只是在日本相當罕見的魚類這件事,還有以下的例子。「本店生魚片新鮮度百分之百!」如果這是廣告裡的宣傳台詞,在台灣並沒有任何問題,也許它只是很普通的廣告詞而已,但是要把這句話翻成日文,便得好好地斟酌一番。原因是在日本,餐廳對於自己所供應的生魚片,絕對不用「新鮮」二字做宣傳。供應生魚片,「新鮮」是基本條件,強調「新鮮」反而讓人有「此地無銀三百兩」的顧慮,懷疑這家店是不是因為有時候

供應的生魚片不夠新鮮而刻意強調,反而幫了倒忙,造成反效果。類似的句子像是「本店食材衛生可靠,敬請安心享用」也同樣不簡單。因為在日本,食材衛生是一定的。如果食材不衛生造成食物中毒事件的話,第二天起餐廳便會被勒令停業,無一例外。

漂流與突圍──廖鴻基海洋書寫意識研究

為了解決這是什麼魚 的問題,作者陳韻如 這樣論述:

臺灣海洋文學作家廖鴻基,其生活與著作皆不離海洋。在其每部作品中,皆可見其海洋哲思。不只是海與陸,離與返、寬廣與狹仄、小與大、遠與近、水面與水下、深淺浮沉,以至於山、岸與河口,都有其繁複辯證。而人與海洋生物、群己之間甚至是父女關係,都在海洋中獲得新的視野與相處。本文以「人」與「海」的關係為軸心發散,從空間、彼我以及文類與策略等面向深入討論。「漂流」與「突圍」,是廖鴻基的書寫中頻頻出現的語彙,「漂流」是心靈意識,也是其書寫中恆常出現的議題與元素;「突圍」則是海洋原鄉帶給他的動能與結果,也是梳理廖鴻基幾十本作品後可發現其逐漸推進的幾項書寫特色。「圍」,過去是人世帶給他的羈絆囿限,海洋的誘引使其入海

,突破陸地生活的圍困;雖然海上船舶亦具囿限性,卻也因為海洋,使其突破對於海洋的單一視角,由近而遠、由海面而海下、再由海返陸,看見並記錄海洋的繽紛,並賦予船舶更多象徵性與積極意義。而就其書寫文類及策略來說,可看出廖鴻基近年作品的開展與嘗試,無論是海洋文學選集、長篇小說或海洋寓言,又或是海洋書寫與海洋教育的並行。持續的行動與書寫,為臺灣海洋文學譜寫更深廣的題材與風貌,亦打造出一處極具其獨特風格的無域之海。