酵母菌學名的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦AmyStewart寫的 醉人植物博覽會:香蕉、椰棗、蘆薈、番紅花……如何成為製酒原料,釀造啜飲歷史(暢銷回歸版) 和MerlinSheldrake的 真菌微宇宙:看生態煉金師如何驅動世界、推展生命,連結地球萬物都 可以從中找到所需的評價。

另外網站酵母菌, 外文名稱Yeast - 可供食品使用原料彙整一覽表也說明:中文名稱酵母菌的外文名稱是Yeast, 學名是Saccharomyces cerevisiae ssp chevalieri, 類別是微生物及其來源製取之原料, 部位是菌體, 備註是可供為食品原料或食品加工使用.

這兩本書分別來自臺灣商務 和果力文化所出版 。

國立屏東科技大學 水產養殖系所 劉俊宏所指導 李杰穎的 篩選具降解亞硝酸−氮之菌株,並評估其在水產養殖應用之可行性 (2020),提出酵母菌學名關鍵因素是什麼,來自於亞硝酸−氮、氨−氮、亞硝酸還原酶、碳氮比、碳源、氮源。

最後網站酵母菌綱 - 维基百科則補充:酵母菌 綱學名Saccharomycetes 是在真菌界的子囊菌门以下的綱是酵母亞門以下唯一的綱中只有一個目是酵母菌目Saccharomycetales Saccharomycetes微分 ...

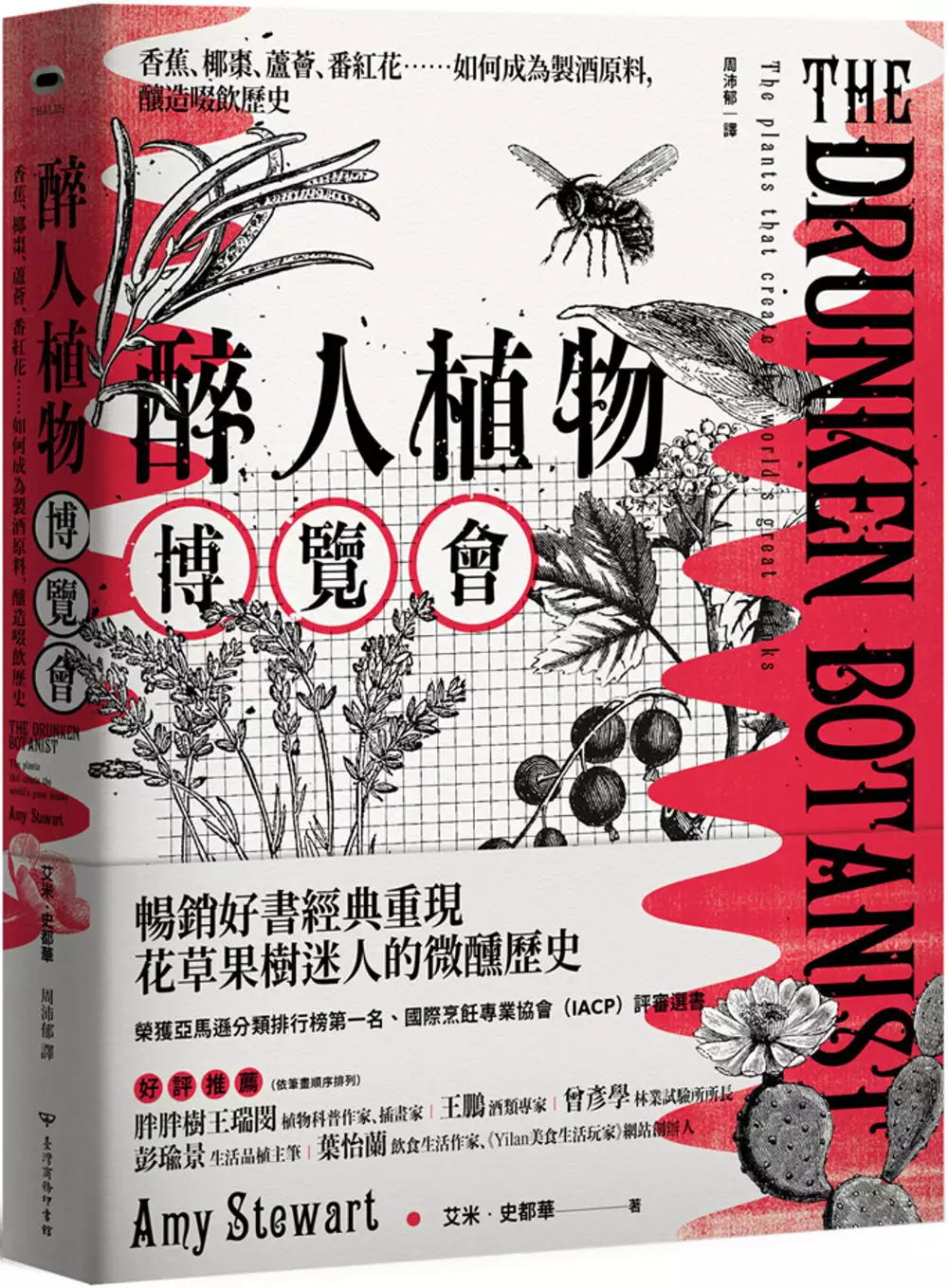

醉人植物博覽會:香蕉、椰棗、蘆薈、番紅花……如何成為製酒原料,釀造啜飲歷史(暢銷回歸版)

為了解決酵母菌學名 的問題,作者AmyStewart 這樣論述:

★亞馬遜網路書店分類排行榜第一名、讀者四顆半星評價。 ★2014年國際烹飪專業協會(IACP)評審選書。 ★2014年北加州書籍獎。 ★收錄超過50種調酒酒譜。 ★附有上百幅植物插畫。 每一杯酒都來自一株植物。 色澤鮮亮的紅酒、香味濃烈的威士忌、氣泡綿密的啤酒…… 這些擁有特殊文化的飲料,都與常見的植物密不可分。 釀製,令人心醉! 請進入感官大開的科普饗宴。 你知道香蕉可釀啤酒嗎?你知道波本威士忌跟玉米有關嗎?酒在飲食文化中占有特殊地位,但大部分的人都忽略了製酒的原料——植物。 數世紀以來,人們發揮想像力、創造力,將隨手

可見的花草果樹進行發酵、蒸餾,有的是詭異草藥、有的是古怪樹根,甚至植物上的蟲子!都是釀出好酒的寶物。 艾米.史都華從植物學的角度探討釀酒,輔以歷史典故、園藝知識、生物與化學原理分析,更附上超過50份經典且簡單的酒譜,讓你的每次聚會都高潮迭起、歡樂不斷,乾杯! 【令人醉倒的植物】 馬鈴薯:二戰時穀物短缺,製酒有限。美國酒廠運用醜陋、品質差的馬鈴薯釀酒,調和威士忌、琴酒或甘露酒,意外受到歡迎。 香蕉:烏干達人將熟成未去皮的香蕉堆起來,再用腳使勁踩,經過初步過濾後放進葫蘆,加入高粱粉發酵,只要幾天,混濁又酸甜的香蕉啤酒就釀成了。 椰棗:樹液可釀酒,且發酵期很短,短短幾天就

能製出美酒。可惜保存期也短,來不及裝瓶就得喝掉,這是在商店找不到的「居家限定」酒品。 智利南洋杉:長達一百五十呎高,所結的每顆毬果,裡面有兩百粒種子,這個種子可釀出滋味溫和的酒。一般作法是將種子煮熟,等待幾天的自然發酵;但如果時間較趕,釀酒人會將種子放入口中嚼過,在容器中讓唾液的酵素分解澱粉,加速發酵。另外,智利政府也將南洋杉認證為國家紀念物,這應該是世界唯一的國家紀念物釀製酒品。 【令人醉倒的蟲子】 胭脂蟲:刺梨仙人掌上有一種介穀蟲,他們保護自己的分泌物是紅色的,人們會用來製作染料,漸漸添加在利口酒中。 蜜蜂:除了能傳遞花粉外,更直接的關係是蜂蜜。最初人們無意間發現蜂蜜

與野生酵母菌發酵,會變成酒精飲料。後來有意識地將蜜蜂養在花果附近,讓蜂蜜的滋味更清香、更適宜釀酒。 聯合推薦 胖胖樹王瑞閔/植物科普作家、插畫家 王鵬/酒類專家 曾彥學/林業試驗所所長、中興大學森林學系教授 彭瑜景/「生活品植」主筆 葉怡蘭/飲食生活作家、《Yilan美食生活玩家》 (依筆畫順序排列) 名人推薦 「『何以解憂,唯有杜康。』酒,一直是人類文化上最特別的存在,可以解憂、可以助興。不過,所有的酒,都仰賴植物釀造。不論科技如何發達,植物都是不可替代的。《醉人植物博覽會》是市面上罕見,解析各種酒類背後的植物,還有加入酒中的香料。就像其書名,令人陶醉。」

——胖胖樹王瑞閔 「這本酒書極富創意與幽默感,就算偽裝成植物詞典,醉人魅力不減!想要喝成植物學家,就讀這一本!」——酒類專家王鵬 「邊看邊讓人垂涎的一本書!集結上千年來各地用植物釀酒的神祕配方,就算你不喝酒,也會對人與大自然激盪出的創造力感到驚奇不已!」——生活品植「主筆」彭瑜景 媒體推薦 「她深切了解,只要有熱情,司空見慣的事物也可以當成主題寫出一本好書。她就是有辦法讓人對園藝世界感到熱血澎湃,即使那可能有點危險。」——《紐約時報》(The New York Times) 「市面上出版了許多令人陶醉的書籍,到處都是關於苦艾酒、烈酒和浴缸琴酒的有趣故事。讓史都華的書與

眾不同的是,她以充滿感染力的熱情,探索植物的用途、歷史以及訪問在地球上漫遊的植物學家。最終成果令人沉醉,但是新鮮、快樂、健康的方式。」——《今日美國》(USA Today) 「一邊啜飲晚間雞尾酒,一邊翻閱這本精美的書籍,我發現史都華女士深諳如何將普通雞尾酒變成有趣的雞尾酒。」——《華爾街日報》(The Wall Street Journal) 「園藝可能是一種令人陶醉的愛好,特別是植物學與酒有關。」——《美國聯合通訊社》(The Associated Press) 「對寫作主題的著迷很有感染力。」——《舊金山紀事報》(San Francisco Chronicle) 「

結合了學者對知識的好奇,和不怕弄髒手的園藝家的洞察力。」——《普羅維登斯紀事報》(The Providence Journal) 「一本讓熟悉的飲品煥然一新的書……透過園藝鏡頭,混合飲品變成了植物的聚寶盆。」——《NPR早晨版》(NPR's Morning Edition)

酵母菌學名進入發燒排行的影片

美容達人jj自用中✨推介產品?

?記得要按高清睇片呀?

來自瑞士專業團隊科研的醫美級品牌

Delight16 twinkle flaahes silk protein serum

【慈禧精華】一盒可以有5種用法

每支慈禧精華為可蓋式滴管包裝,質感為水狀,但因蘊含蠶絲蛋白,所以絕對不會不夠滋潤。(在皮膚不是極度乾旱狀態下不需加以塗抹面霜)

別以為1支只有2mL是很少,其實每支可使用2-3次,因蘊含蓖麻萃取成份,所以擦在臉上延展度是超高,只要分別在額頭、兩臉頰、下巴,各一滴就能把全臉覆蓋。

高濃度骨膠原能夠支撐細胞,加上蠶絲蛋白像網狀式的拉緊皮膚,使用三天左右,肌膚彈性及光澤感會大大提升。

慈禧精華亦不含任何對肌膚刺激的成份,所以喜歡微整/醫美的姊妹們,更絕對不能錯過這全能的精華。在使用保濕面膜前,先擦上少量慈禧精華,效果會更意想不到哦!

一次過就能改善乾燥、鬆弛、暗啞及老化肌膚。

為何產品命名為慈禧精華?

相傳慈禧太后非常愛美,認為皮膚白皙、零皺紋才算最美。

所以,她命御醫們為自己調配的出美容御方------清宮玉容散。

據說玉容散內就是含有一種蠶絲成份,蠶絲蛋白中的有效成份分層釋放,可10秒內滲透肌膚真皮層,

有效抑制黑色素生成、促進膠原蛋白合成、活化細胞,提高細胞的免疫力,幫助修補受損的皮膚組織,

令暗啞疲倦的肌膚再添生機,從而在極短時間內還原美白、光澤的肌膚。

所以,慈禧太后即使到達80歲高齡,皮膚依然細緻、緊緻、零瑕疵。

Delight16 慈禧精華【1盒5用】4大亮膚緊膚元素°

由瑞士醫美級專業團隊研製,嚴謹監管下生產出的高品質、零污染產品。

每位女性在16歲花樣年華的時候,肌膚及身心都是最快樂無憂的,就正如品牌理念一樣;

Delight = 喜悅、幸福、愛

瑞士醫美品牌Delight16 慈禧精華

讓肌膚呈現前所未有的完美光芒

用後2-3天,肌膚觸感幼滑富彈性,回復16歲時的初戀肌。

5種用法--------1.日常護膚 2.面膜前急救 3.超聲波導入 4.RF儀器導入 5.微針療膚導入

主要成份

酵母萃取

Yeast Extract--------酵母萃取中含大量氨基酸,能幫助肌膚從底層調理至非常健康的狀態,增加細胞活性,使肌膚恢復彈性,並增加細胞的修復能力和防禦功能,有很好的抗氧化能力。

酵母萃取液能幫助角質的正常代謝,保持角質的健康,因此,使用添加酵母萃取的基礎產品,能夠幫助角質更加健康,平衡肌膚油脂分泌,改善油光滿面。

常看到「Yeast Extract」(酵母萃取液)這個字眼,而這個酵母萃取成分最近更成為當紅的化妝品保養成分。

最著名的例子,就是SK乜乜的『PITERA』,這個在上億元廣告魔力下的神奇成分『PITERA』就是一種細菌「酵母菌」(此酵母菌的學名為Saccharomycopsis)的萃取物。

水解蠶絲蛋白

Hydrolyzed silk protein--------滲透力極強,塗於皮膚10秒鐘左右,蠶絲蛋白就能滲入肌膚真皮層,發揮保濕作用,其透過角質層與皮膚表皮細胞結合,並被細胞作為營養吸收,參與和促進細胞代謝,為其新陳代謝提供必需的養分,還能修復已損傷的皮膚。肌膚逐漸恢復並保持健康白皙,呈現如絲般柔滑細膩,煥發動人光彩。

明代李時珍《本草綱目》等醫籍中均有記載,蠶絲的天然親膚力十分明顯。

高濃度骨膠原

PURE-COLLAGEN--------高效保濕成份、活膚、誘導組織再生,人體結締組織中之主要黏合物質,分子量大,保溼能力較多元醇類更佳,主要用以支撐細胞,特別適用於肌膚去角質後、皮膚處於最薄階段所作的療性保樣。

蓖麻萃取液

Castor extract--------蓖麻油具有非常溫和的鎮靜效果,特別適合疲勞、壓力大或肌膚異常敏感的人,可以有效減少肌膚敏感的情形,也很適合用於在烈日灼傷後的肌膚。是一種保濕存高又溫和的油脂,具有使肌膚嫩柔的功效,能讓肌膚得到充分的滋潤和保濕效果。在醫療用品以及化妝品領域應用甚廣。

。Delight16 慈禧精華?

一次過改善乾燥?暗啞?鬆弛?老化肌。

#Delight16 #慈禧精華 #twinkleflashessilkproteinserum #delight16慈禧精華

篩選具降解亞硝酸−氮之菌株,並評估其在水產養殖應用之可行性

為了解決酵母菌學名 的問題,作者李杰穎 這樣論述:

水產養殖業為台灣重要的糧食產業之一,但礙於土地資源上的劣勢,導致台灣業者須採取集約式養殖以提高經濟效益。在高密度養殖環境下,水中的含氮廢物會因生物體的各種代謝作用而產生,且於環境中大量累積,對生物體的生長及發育造成負面影響,甚至對其生存造成威脅。水產益生菌的發展使現今的養殖業者能透過引進特定的微生物至養殖池內,以達到改善養殖環境之目的,但市面上對於降解亞硝酸−氮的微生物製劑於選擇上較為貧乏,且在使用上效果也不如預期。因此本實驗於鹹水及淡水的養殖環境中共篩選出兩株能夠有效降解亞硝酸−氮的菌株,經微生物鑑定報告顯示,鹹水菌株SW4’-W6及淡水菌株FW4’-T3於分類上皆屬於酵母菌,學名分別為C

andida palmioleophila和Pseudozyma churashimaensis,兩菌株的最適生長溫度介於25 °C至35 °C之間,且於鹽度0 ‰ ~ 130 ‰下皆可觀察到生長現象。生物安全性評估顯示兩菌株對水產生物不具有致病性。另外也於不同環境條件下監測菌株對於亞硝酸−氮及氨−氮的降解趨勢及亞硝酸還原酶基因表現之變化。最終結果顯示兩菌株對於碳源的利用較偏好於蔗糖而非葡萄糖。當以亞硝酸−氮作為氮源時最低碳氮比需求應為15,且以蔗糖作為碳源的組別其亞硝酸還原酶基因表現量明顯高於葡萄糖的組別;而當以氨−氮作為氮源時,菌株SW4’-W6的最低碳氮比需求仍為15,但菌株FW4’-T

3可下降至10。兩菌株於低鹽度及溫度為30 °C的環境下對亞硝酸−氮及氨−氮皆有較佳的降解效率,且在氨−氮和亞硝酸−氮同時存在的情況下,菌株會將氨−氮作為首選氮源優先利用。

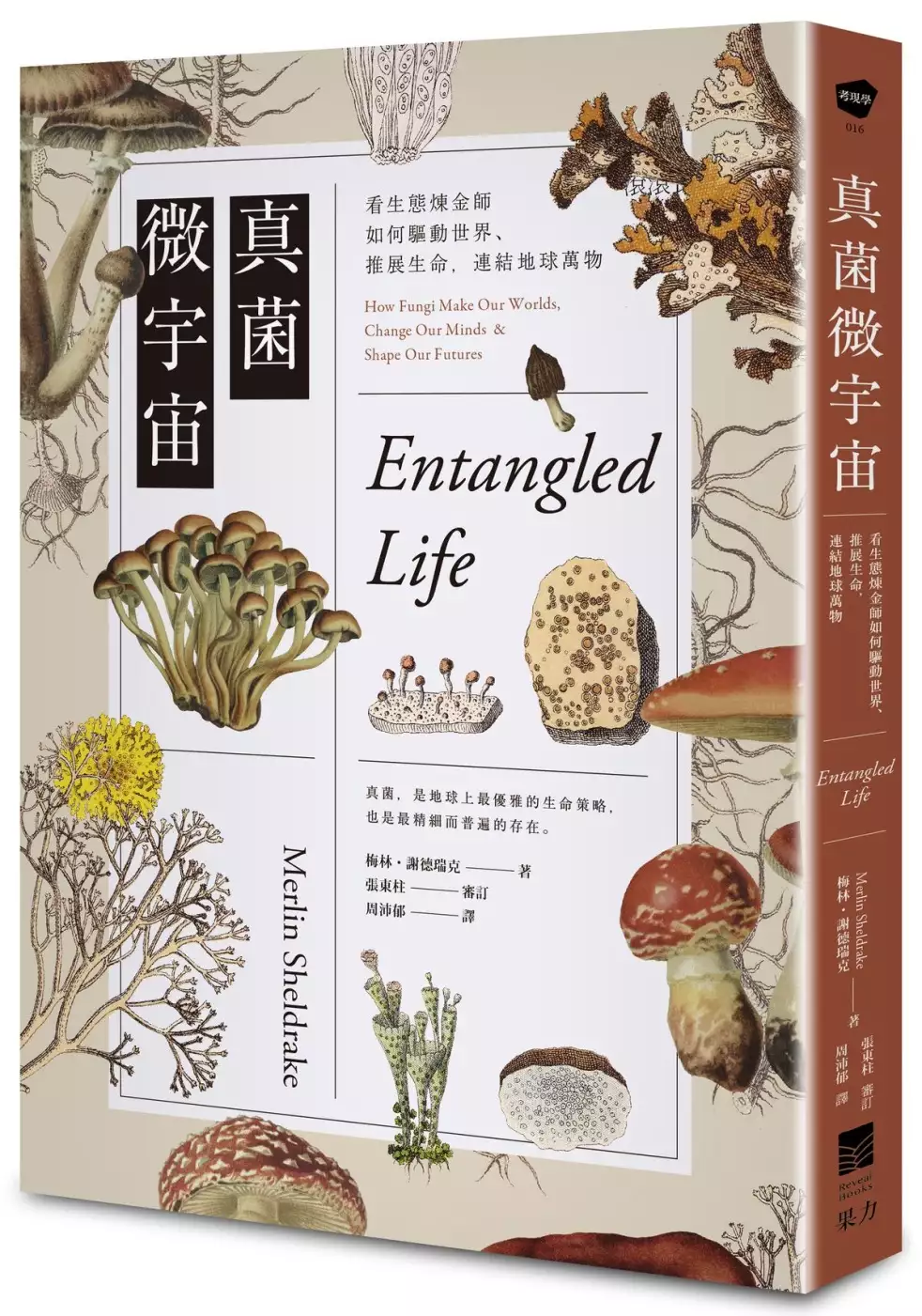

真菌微宇宙:看生態煉金師如何驅動世界、推展生命,連結地球萬物

為了解決酵母菌學名 的問題,作者MerlinSheldrake 這樣論述:

真菌, 是地球上最優雅的生命策略, 也是最精細而普遍的存在。 ★2017年法蘭克福書展最受矚目重點書 ★《時代》雜誌、BBC Science Focus、《每日郵報》、《泰晤士報》、《每日電訊報》評選年度最佳書籍 ★美國亞馬遜超過2800位、英國亞馬遜2700位讀者五星推薦 ★亞馬遜蕈菇真菌類書籍第一名、環境生態類書籍第二名 ★行政院農業委員會林業試驗所森林保護組張東柱審訂 每當我們談論真菌,往往都被蕈菇主宰了想像。 然而,蕈菇只是真菌的子實體(就像是果實),真正多數的真菌,都生活在我們看不見的地方,隱而不顯。我們對真菌所知甚少,有超過90%的真菌不曾被人

類記錄,但卻默默地構成了一個廣泛而且多樣的生物王國,維持著地球上幾乎所有的生物系統。從海床上最深層的沉積物,到沙漠的土表、南極冰凍的谷地,甚至我們的腸胃……在這個地球上,很少有真菌到不了的角落。 劍橋大學生態熱帶學博士,梅林.謝德瑞克,是英國近年備受歡迎的生物學家,真菌是他生活上的繆思,也他是投身學術的原因,好探索這個一直存在於我們身邊,卻彷彿平行時空般隱密而龐大的世界。 或許從來沒有人這樣跟你說過,但梅林.謝德瑞克便試著要告訴你:若想要了解我們居住的星球與環境,了解我們何以如此思考、感覺與表現,真菌就是關鍵。 ◆把生命推進陸地的前鋒 在那個陸地尚未出現生命的久遠年代,是

真菌率先結合藻類,成為地衣,把生命推進焦枯荒涼的陸地。地衣破壞、分解岩石,最早的土壤隨之誕生,鎖在岩石裡的養分與礦物質才得以進入生物的代謝循環系統中。時至今日,陸地上最荒涼的土地,仍然是由地衣衝鋒陷陣,建立新生態系。 ◆植物的根本:真菌 六億年前,綠藻從淺水中登陸,沒有根系的它們藉由連結真菌,才得以輸送水分,從大地汲取養分,這是最早的植物型態。這樣久遠的聯盟,演化成現在的「菌根關係」。今日,仍有超過90%的植物種類依舊依賴「菌根菌」,這些無數的微小互動,也表現在植物的外形、生長、滋味和風味中。而科學家更發現:在森林的地底下,有一組由植物與真菌組成的神祕網絡:「全林資訊網」。 ◆

人類離不開真菌 《發酵聖經》曾提及:「某種程度上,我們吃進的微生物,決定了我們的代謝能力。」這裡的微生物,指的就是真菌。人類與真菌的關係密切,身體或腸道內的微生物,就是最好的證據。不僅如此,人類更善用各種發酵設備與真菌合作,製造出我們熟悉的酒精、醬油、疫苗、盤尼西林,或是碳酸飲料裡的檸檬酸,我們由內而外,與真菌之間建立了密切的合作行為。 ◆諸神血肉:展現心靈之藥 真菌演化出來的化學物質──裸蓋姑鹼,被歸類成迷幻藥或宗教致幻劑,自古以來就被納入人類社會的儀式與精神教義中,這類蕈菇的應用,目前最早的記載發生於墨西哥,修士將這種被稱為「諸神血肉」的蕈類,呈給了加冕時的阿茲特克皇帝。這種

迷幻蕈菇可以用來鬆脫我們思想的界線,軟化心智的死板習慣,甚至,科學家發現,其中含有的活性成分,能夠減輕癌末病患的重度憂鬱與焦慮。 ◆什麼都吃!分解的大藝術家 我們現在呼吸、居住的空間,是真菌分解各種生物遺骸所空出來的空間;如果真菌停止分解作用,地球上的遺骸,足足可以堆積出幾公里深的厚度。 真菌多樣的代謝能力是化學轉換的藝術,能夠分解許多地球上最頑固的物質。木材裡的木質素,就稱得上最難分解的物質之一,但對白腐菌來說,分解卻是輕而易舉的事情。科學家也試圖運用真菌的好胃口,訓練它們分解菸蒂、殺蟲劑、尿布、PU塑膠與致命神經毒氣,甚至是核廢料的放射性物質——科學家發現,一種能吸收放射性

粒子散發能量的「輻射營養真菌」,就在車諾比的廢墟裡旺盛生長;而廣島在原子彈的轟炸後,據說,最先長出來的生物就是松茸。 梅林在書中描寫了自己在巴拿馬叢林等地方研究真菌的歷程,並以優美精練的文筆,探究真菌在不同時空背景、文化以及各種領域的發展(包括親自服用迷幻蘑菇的過程),同時紀錄研究真菌的學者如何交鋒,也描繪真菌在科技上帶來的驚人成就。 紮實的學術訓練,加上細膩的觀察與人文觀點,都為《真菌微宇宙》展現出更宏大的格局與企圖,也描繪出更動人的世界。最終,梅林嘗試著要讓我們理解的是:在這個世界上,唯有真菌,才能將各種生命串連在一起。 「我們活著,都在呼吸真菌! 真菌造就世界,

卻也能夠瓦解世界。」 名人推薦 胖胖樹 王瑞閔/植物科普作家 董景生/林業試驗所植物園組組長 蔡怡陞/博士、中研院生物多樣性研究中心副研究員 謝廷芳/行政院農業委員會農業試驗所植物病理組組長--共同推薦 (依姓名筆畫順序排列) 各界好評 「質感亮眼的初試啼聲之作……從麵包到酒,到構成生命的質料,這世界繞著真菌打轉,而梅林.謝德瑞克為我們做了一流的描繪。」──《科克斯書評》 「深具啟發地探討真菌,證明真菌和人類的關聯遠遠不止於用在烹飪中……(《真菌微宇宙》)是對另一個生物界令人無比享受的讚歌。」──《出版人週刊》(Publishers Weekly)

「這本非凡之作令人愛不釋手,探索了真菌驚人的活躍範圍──讓生命登陸陸地;以無數的方式和其他生命形態互動;塑造了人類歷史,甚至可能保衛我們的未來。《真菌微宇宙》既嚴謹科學,又大膽想像,提出了關於地球生命各種特質的一些根本問題。」──尼克.賈丁(Nick Jardine),劍橋大學科學歷史與哲學名譽教授 「《真菌微宇宙》是梅林.謝德瑞克的傑作,既學術又有創見,並且引人入勝,讀來享受。這本書為生物的真菌界提供了極具洞察力的新分析,所有生物領域的學生讀了都會獲益良多。」──伊恩.韓德森(Ian Henderson)博士,劍橋大學植物學講師 「真菌令人著迷!優雅的生命策略加上精緻的普遍存在

,驅動了全球的生態系。謝德瑞克的書中極富教育意義,提供了新觀念。透過謝德瑞克的目光來看,真菌學與藝術、哲學和人類社會融為一體。謝德瑞克的筆法真實而私密。他的書有趣又有教育意義。」──烏塔.帕茲科夫斯基(Uta Paszkowski),劍橋大學植物分子遺傳學教授

酵母菌學名的網路口碑排行榜

-

#1.酵母菌學名2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和熱門 ...

學名 :, Saccharomyces cerevisiae ; 毒性:, 無毒性, 食用:, 可食用, 藥用:, 可藥用; 簡介:. 冬天裡吃的酒釀蛋湯,早上吃的饅頭包子,這些食物都是先經過酵母菌發酵才 ... 於 year.gotokeyword.com -

#2.「地球生物全系列——從單細胞到人類」子囊菌門—酵母亞門

2.酵母菌目. 酵母菌目(學名:Saccharomycetales),或只作酵母目,是真菌界子囊菌門酵母菌綱之下唯一的 ... 於 kknews.cc -

#3.酵母菌, 外文名稱Yeast - 可供食品使用原料彙整一覽表

中文名稱酵母菌的外文名稱是Yeast, 學名是Saccharomyces cerevisiae ssp chevalieri, 類別是微生物及其來源製取之原料, 部位是菌體, 備註是可供為食品原料或食品加工使用. 於 data.zhupiter.com -

#4.酵母菌綱 - 维基百科

酵母菌 綱學名Saccharomycetes 是在真菌界的子囊菌门以下的綱是酵母亞門以下唯一的綱中只有一個目是酵母菌目Saccharomycetales Saccharomycetes微分 ... 於 www.wiki2.zh-cn.nina.az -

#5.紅酵母

學名 :紅酵母(Rhodotorula). 1.酵母菌的一種. 酵母菌. 英語名稱:【yeast】. 酵母菌是一些單細胞真菌,並非系統演化分類的單元。酵母菌是人類文明史中被應用得最早的 ... 於 cht.a-hospital.com -

#6.臺北醫學大學醫學院醫學研究所碩士論文

由於白色念珠菌的mating locus 與麵包. 酵母(Saccharomyces cerevisiae)具有相似的同源基因,因此大多都認為C. albicans 較接近子囊菌。白色念珠菌在形態上自然會進行白色/ ... 於 libir.tmu.edu.tw -

#7.釀酒酵母:麵包酵母(Saccharomyces cerevisiae)是

拉丁學名:Saccharomyces cerevisiae; 界:真菌界; 門:子囊菌門; 綱:半子囊菌綱; 目 ... 酵母菌菌體本身分泌麥芽糖酶和蔗糖酶,將麥芽糖和蔗糖分解為單糖後進行利用。酵母 ... 於 www.jendow.com.tw -

#8.庫氏酵母菌Saccharomyces Kudriavzevii: 最新的百科全書

... 酵母的分類學和生態學研究,在將S. paradoxus 野生菌株引入科學方面發揮了重要作用。其他名稱是: ・S。 kudriavzevii 是一個常見的學名・黑比諾酵母. 歷史. 於 academic-accelerator.com -

#9.Candida albicans 中文- 白色念珠菌維基百科

白色念珠菌維基百科,自由的百科全書. 6, · 白色念珠菌(學名:Candida albicans)是一種能造成伺機性感染的酵母菌[5],常見於人類消化道與泌尿生殖道 ... 於 vrisiblaznu.cz -

#10.【科普】穿越歷史的酵母菌-基因工程與啤酒風味的纏綿史

... 釀法令也才將酵母添列為啤酒的原料之一。 丹麥微生物學家 Emil Christian Hansen 在 1883 年成功分離出啤酒酵母菌純細胞後,為他取了個相當得體的學名 ... 於 dovepen.blogspot.com -

#11.法源法律網-相關法條

Ⅰ微生物之記載新穎之微生物時應依據微生物之命名法以學名或附有該學名之菌株名表示,一併記載菌學性質。 ... 菌、麵包酵母菌。 (2) 國內外商業上公眾可購得之微生物,惟須 ... 於 www.lawbank.com.tw -

#12.酵母屬- 維基百科,自由的百科全書

酵母 屬(學名:Saccharomyces)是真菌界中重要的一個屬,其中包含了許多屬於酵母的物種。酵母屬在拉丁文中的意思是甜的真菌。這個屬中的許多成員在食品工業中占有很 ... 於 zh.wikipedia.org -

#13.成份介紹|營養酵母

啤酒酵母菌和營養酵母,其實是用同一種菌Saccharomyces cerevisiae,雖然它的學名是釀酒酵母或啤酒酵母,但是其實他們用於發酵的媒介不同,所以最終原料的 ... 於 baojianiq.com -

#14.微生物及其來源製取之原料

*部位:菌體; 酵母菌Yeast (學名:Saccharomyces cerevisiae ssp chevalieri) *部位:菌體; 乳酸菌Lactic acid bacteria (學名:Lactobacillus pentosus) 於 www.capsule-filling.com.tw -

#15.baker's yeast articles

益生菌 · 酵母目 · 模式生物 · 嗜高渗生物 · 烘焙 · 酿造用酵母 · 膨鬆劑 · 酿酒学 · 微生物学 · 已 ... 釀酒酵母(学名:Saccharomyces cerevisiae,又稱麵包酵母或者啤酒 ... 於 eol.org -

#16.109食品技師-食品微生物學試題詳解

申論題. 題目一 (請直接點選題目觀看答案) 請說明細菌及黴菌的產孢過程(sporulation)及孢子的存在對食品的影響。並列舉一種產孢細菌的菌種(學名)及黴菌各類孢子的名稱加以 ... 於 www.easywin.com.tw -

#17.多樣性決定味覺豐富度釀酒酵母的「萬年傳統全新感受」

這些酵母菌根據後來的研究,主要是不同來源的真菌。這其中最具代表性的菌就是釀酒酵母(brewers' yeast; 學名Saccharomyces cerevisiae ;取義為來自於酒 ... 於 e-info.org.tw -

#18.菌種鑑定細菌、酵母菌、絲狀真菌選用方法與流程剖析 - 台美檢驗

... 菌種中心(如美國ATCC、德國DSM、 日本NBRC、荷蘭CBS 等)廣泛使用於微生物品管、分類鑑定和大量菌株之快速篩選。 比對分析後所獲得的結果前一、二名若為相同菌種學名 ... 於 www.superlab.com.tw -

#19.民間傳統酒麴(白殼)的製作與討論 ...

而其中的黴菌和酵母菌為釀酒的最主要的功臣。 小麴中的黴菌種類包括根黴、毛黴、黃麴黴、黑麴黴…等,但根黴(Rhizopus)為 ... 於 www.mdares.gov.tw -

#20.酵母- 維基百科,自由的百科全書

雖然有些酵母菌是條件性致病菌,但是有益的酵母菌屬的布拉酵母菌種(學名:Saccharomyces boulardii)可以防止甚至治療一些細菌導致的腹瀉和感染性腸炎。 參見 ... 於 zh.wikipedia.org -

#21.瑪卡別吃錯!營養師帶你一次搞懂瑪卡功效 - VITABOX

瑪卡(Maca)學名Lepidium meyenii,又稱為秘魯人蔘(Peruvian ginseng),是生長於南美秘魯安第斯山上的一種十字花科高原植物,外型與蘿蔔相似,但營養 ... 於 www.vitabox.com.tw -

#22.黑酵母

... 酵母菌學名在本身的細胞壁的周邊產生多糖類物質。 黑酵母葡聚醣保健液有助於促進提升免疫力成分:黑酵母培養液每100g含β 1、 an 800mg 黑酵母葡聚醣+葡萄糖胺保健液有 ... 於 swrp04jh.lakubola.com -

#23.【發酵專欄】三大發酵— 酒精發酵 - 越後の苦辣必多

... 酵母(學名:Saccharomyces cerevisiae)。 ... Saccharomyces cerevisiae 釀酒酵母. 真菌界>子囊菌門>酵母菌綱>酵母菌目>酵母菌科>酵母屬>釀酒酵母. 於 sakebrewer-tw.medium.com -

#24.來小酌一杯如何?喝下眼前的酒,品嘗其中的甘甜酸苦辣,是 ...

... 酵母菌是關鍵之一,釀酒酵母的學名叫作Saccharomyces cerevisiae(簡稱S.… | Instagram. research.yowu. •. Follow. 200 likes · research.yowu. 下班了,來小酌一杯如何? 於 www.instagram.com -

#25.食品微生物

利用藻類、酵母菌等菌體生產單細胞蛋白。 13.DNA重組技術:胰島素、干擾素、B型 ... (C)經更改學名後的菌種,最初命名者的姓應括號,而新命名者的姓則附記於最後。 (D)菌種 ... 於 347.com.tw -

#26.微,你好嗎? - 微,知識!-[啤酒酵母菌Saccharomyces ...

... 酵母菌下沉於酒桶底部,而啤酒酒色也較為透明,卡爾斯伯酵母(Saccharomyces cerevisiae)是一種典型常用的lager酵母之一。 有沒有發現啤酒酵母和卡爾斯伯酵母的學名是 ... 於 www.facebook.com -

#27.【鏡.酒誌】麥芽威士忌是怎麼發酵的?

酵母菌 為一種單細胞真菌,能夠將糖分發酵,生成酒精。而酒廠用來發酵的酵母菌為釀酒酵母(學名:Saccharomyces cerevisiae),又稱麵包酵母或啤酒酵母。 於 tw.style.yahoo.com -

#28.酵母菌及其它食用菌

(維基百科)米麴菌(學名:Aspergillus oryzae),又名米曲黴菌、米麴霉、麴黴菌或麴黴菌。日文名「麹菌」。米麴菌是一種帶有菌絲(hypha)的真菌與 ... 於 www.chmpc.artcom.tw -

#29.眼不見真菌揭開酵母菌的真面目

... 酵母菌和上述學名的酵母菌是同一種,通常稱為釀酒酵母,不同類型或品牌的啤酒,使用不同品系的釀酒酵母,因此產生不同風味。 天然市售酵母大對比古 ... 於 www.mdnkids.com -

#30.好菌不吃嗎?益生菌當真『腸』保健康?

目前被廣泛運用的菌株,主要分為嗜酸乳桿菌(俗稱乳酸菌;Lactobacillus)、比菲德氏菌(Bifidobacteria)以及布拉酵母菌(Saccharomyces boulardii)三大類,由於並非所有 ... 於 www.femh.org.tw -

#31.生物教學|108課綱|原核|原生|菌物|真菌|國中生物(Monera | Fungi)

·念球藻·草履蟲·水黴菌·黏菌· 酵母菌 ... |生物教學|108課綱|原核原生菌物|分類| 學名 |植物|七下第二次段考|段考 ... 於 www.youtube.com -

#32.酒類發酵 - 酵母菌酛商業資訊化平台

學名, 有潛能的應用, 來源, 菌株類別. 啤酒, 12293, Gluconobacter oxydans, 生產啤酒中的發酵醪, 細菌. 酒精, 12467, Corynebacterium ammoniagenes, L-賴氨酸的生產(以 ... 於 starter.bcrc.firdi.org.tw -

#33.酵母菌分生鑑定之最新發展趨勢

Saccharomyces sensu stricto complex菌種之學名,相關技術. 成果已發表於知名文獻。即日. 起生資中心提供B-tubulin基因. 序列分析服務,為產業界提供. 明確、迅速且最具 ... 於 tpl.ncl.edu.tw -

#34.釀酒用酵母菌的篩選與鑑定

釀酒的酵母菌學名為Saccharomyces cerevisiae,意思是吃糖的菌,cerevisiae在拉丁文中意為發酵,顧名思義,酵母菌最喜歡的食物就是各式各樣的糖類,包括蔗糖、果糖、葡萄糖 ... 於 www.moa.gov.tw -

#35.發酵的科學(四)野生酵母

酵母經常被使用於酒精釀造或者麵包烘培,目前已知有超過1500多種酵母菌,在野外廣泛生長於含糖且潮溼的環境中,比如花蜜、果實的表面都可以發現酵母菌的 ... 於 www.masters.tw -

#36.酵母

雖然有些酵母菌是條件性致病菌,但是有益的酵母菌屬的布拉酵母菌種(學名:Saccharomyces boulardii)可以防止甚至治療一些細菌導致的腹瀉和感染性腸炎。 發展. 早在公元前 ... 於 factpedia.org -

#37.酵母菌屬

酵母菌 屬是一種形狀呈細胞圓形、橢圓形或柱形的無性繁殖的單細胞生物重要真菌。 基本介紹. 中文學名:酵母菌屬; 拉丁學名:Saccharomyces; 界:真菌界; 門 ... 於 www.newton.com.tw -

#38.鋅酵母-和司特- 原料供應商

... 酵母Chromium Yeast利用生物載體酵母菌Saccharomyces cerevisiae 於發酵培養基中營養物質,例如:維生素、礦物質,透過酵母 ... 學名, Saccharomyces cerevisiae. 部位, 菌體. 於 www.healthtake.com.tw -

#39.在發源地追溯釀酒酵母被馴化前的自然史

釀酒酵母brewer's yeast(學名Saccharomyces cerevisiae;取義自酒裡的糖菌),又稱出芽酵母、麵包酵母、啤酒酵母,為人類生活關係最密切的微生物之一 ... 於 biodiv.tw -

#40.Candida albicans 中文 - domainecombes.fr

白色念珠菌維基百科,自由的百科全書. 6, · 白色念珠菌(學名:Candida albicans)是一種能造成伺機性感染的酵母菌[5],常見於人類消化道與泌尿生殖道 ... 於 domainecombes.fr -

#41.釀酒酵母

釀酒酵母(學名:Saccharomyces cerevisiae),又稱麵包酵母或者啤酒酵母、出芽酵母、芽殖酵母。釀酒酵母是與人類關係最廣泛的一種酵母,不僅因爲傳統上它用於製作麵包 ... 於 www.wikiwand.com -

#42.認識酵母 - 台灣艾爾玩啤實驗

而另外一種啤酒常用的酵母則是拉格酵母(lager),在分類學學名是 ... 菌 發酵法. 全站熱搜. 生活導航王就是痞客邦! 旅遊情報、話題美食通通都在 ... 於 twale.pixnet.net -

#43.酵母菌

酵母菌 是一種微生物,屬真菌類,通常是單細胞,用來做麵包。科學家已識別出超過350種組成39屬的酵母菌,最常用的一種酵母菌是 ... 於 pws.niu.edu.tw -

#44.學名:Rhodotorula mucilaginosa - 數位典藏與數位學習聯合目錄

種命名者:(Jorgensen) F.C. Harrison 簡介: 膠紅酵母菌廣泛分佈於全球的陸地、水域以及不同的基質上。 由不同地區的許多來源皆可分離得到此菌:在西班牙,曾於磨成粉末 ... 於 catalog.digitalarchives.tw -

#45.酵母菌

學名 :Saccharomyces cerevisiae英名:Yeast同種異名:酵母,啤酒酵母,釀酒酵母,麵包酵母分類地位子囊菌群:Division Ascomycota 半子囊菌 ... 於 siegfriedherr.pixnet.net -

#46.【觀念】菌物界<素養動畫> | 自然 - 均一教育平台

影片:【觀念】菌物界<素養動畫>,自然> 國中> 國中生物> 【七下】分類。源自於:均一教育平台- 願每個孩子都成為終身學習者,成就自己的未來。 於 www.junyiacademy.org -

#47.乾酵母和液態酵母有什麼不同?

首先一定要先了解什麼是酵母菌。酵母菌是一些廣泛存在於各式各樣環境中的真菌的統稱,而有一種學名叫做Saccharomyces cerevisiae 的酵母菌常被人類拿 ... 於 cultureyeastathome.blogspot.com -

#48.NMN酵母賦活膠囊升級版

... 學名相似而被刻意誤導,以為菸鹼醯胺就是β-菸醯胺單核苷酸(NMN)。 2023年『NMN酵母 ... 300億機能益生菌 · 新升級300億機能益生菌. 多件優惠. $1,490. 加入購物車. 於 www.dietician.com.tw -

#49.Candida albicans 中文 - opheliejubert.fr

念珠菌症維基百科,自由的百科全書. 6, · 白色念珠菌(學名:Candida albicans)是一種能造成伺機性感染的酵母菌[5],常見於人類消化道與泌尿生殖道的 ... 於 opheliejubert.fr -

#50.酵母菌的属种学名

酵母菌学名 Saccharomyces 真菌生物按J·Lodder的酵母分类学,能形成子囊孢子的属子囊菌纲的酵母菌科,也称真酵母如德巴利酵母。还有些酵母不形成孢子,属于不完全菌纲、 ... 於 zhidao.baidu.com -

#51.國一下生物3-4 真菌界| 酵母菌| 黴菌蕈類| 菌絲孢子| 108課綱

大家好我是曾鋒老師這個影片帶著大家認識【真菌界】 原先這個章節知識涵蓋量較少, 所以老師額外補充了真菌的生長史讓大家了解^___^ 工商一下:付費 ... 於 www.youtube.com -

#52.Candida albicans 中文

念珠菌菌血症臨床處置的新進展tsim.org.tw. 6, · 白色念珠菌(學名:Candida albicans)是一種能造成伺機性感染的酵母菌[5],常見於人類消化道與泌尿 ... 於 pivovarskakrumlov.cz -

#53.你我身邊熟悉的陌生人,臺灣森林裡的「野生釀酒酵母菌」

釀酒酵母的學名叫作 Saccharomyces cerevisiae(簡稱 S. cerevisiae),它在釀酒或烘焙等食品業中最具代表性,也是最常見的模式生物之一。釀酒酵母作為單細胞真核生物 ... 於 pansci.asia -

#54.酵母菌的屬種學名?

真菌生物按J·Lodder的酵母分類學,能形成子囊孢子的屬子囊菌綱的酵母菌科,也稱真酵母如德巴利酵母。還有些酵母不形成孢子,屬於不完全菌綱、蓯梗孢 ... 於 www.juduo.cc -

#55.酵母菌属

酵母菌 属是子囊菌亚门、半子囊菌纲、内孢霉目、酵母科中的一属重要真菌。形状呈 ... 基本信息. 中文学名酵母菌属. 拉丁学名Saccharomyces. 界真菌界. 门子囊菌门. 纲半子囊 ... 於 baike.sogou.com -

#56.酵母菌綱中文百科

酵母菌 綱(學名:Saccharomycetes)是在真菌界的子囊菌門以下的綱,是酵母亞門以下唯一的綱。酵母菌綱中只有一個目,是酵母菌目(Saccharomycetales)。 於 www.companysetuphk.com