野生烏魚子分辨的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦曹銘宗寫的 花飛、花枝、花蠘仔:台灣海產名小考 和張瑀庭的 吃對很重要!教你辨識日常食物的42種方法都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【正純商行】野生烏魚子6兩215~235g/片東港在地經營三十年 ...也說明:你在找的【正純商行】野生烏魚子6兩215~235g/片東港在地經營三十年老店品味饕客 ... 臭味或腥味(那種令人不舒服的味道任何人都能分辨,不要相信那是自然形成的氣味)。

這兩本書分別來自貓頭鷹 和遠流所出版 。

最後網站烏魚子油魚子差別 - 2021 米其林指南餐廳推薦靠北餐廳則補充:烏魚子 油魚子差別情報 · 野生烏魚子專賣舖 · 烏魚子製作過程 · 野生烏魚子如何分辨 · 漁珍烏魚子醬 · 東港烏魚子推薦 · 烏魚子發霉還能吃嗎 · 野生烏魚辨別 · 野生烏魚子養殖烏魚子 ...

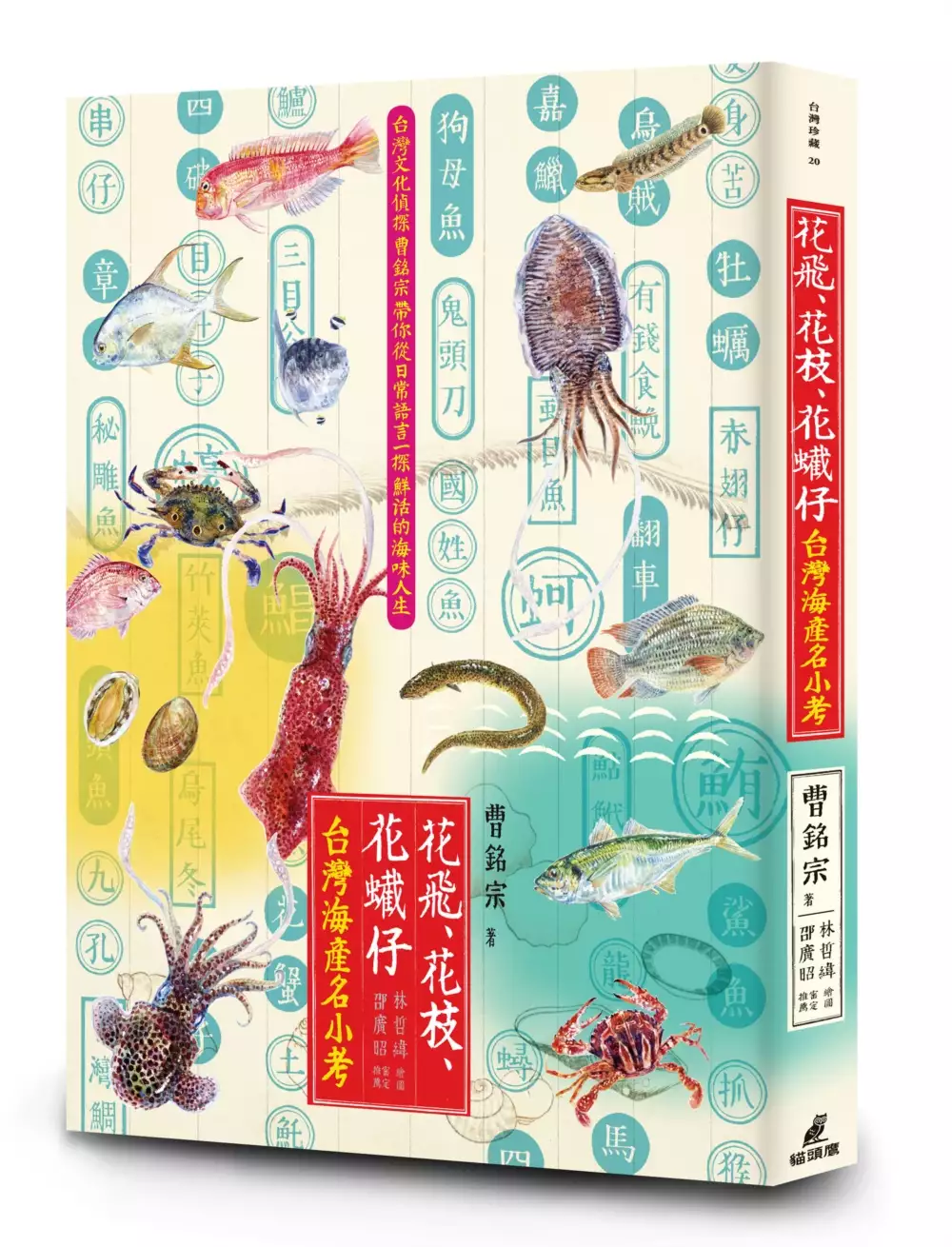

花飛、花枝、花蠘仔:台灣海產名小考

為了解決野生烏魚子分辨 的問題,作者曹銘宗 這樣論述:

有些海產,不管看幾次懶人包你都認不出……. 傳統市場魚販口中的海產名稱,讓你聽到霧煞煞? 海產的俗名、學名、中文、台語、日文樣樣有,又該如何區分? 吃過魚,但沒看過魚走路,台灣文化偵探曹銘宗帶你從「命名」開始看起 ◎特邀新生代生態畫家林哲緯以水彩插畫精細繪製台灣海產的細節與風貌 *花枝和烏賊,有什麼不同? *除了源自日文的TAKO,章魚的台語還能怎麼說? *鯛魚名稱不下十數種,究竟是怎麼一回事? *台灣童謠〈西北雨〉中的「鮕呆(鮘)」又是哪位? *常吃的「四破魚」到底在破什麼? 台灣四面環海,我們從海魚吃到淡水魚,由軟體動物花枝家族吃到甲殼動物螃蟹親屬。除了吃不完的海味

,更常發生的是弄不清的名稱。九孔等同鮑魚嗎?為何許多魚都被歸在鯛科?香魚的氣味真的很香?鯖魚為何叫花飛?這些名稱的背後,蘊藏的正是台灣豐富多元的海洋文化。 這是一本兼具歷史與科普的海洋文化讀物。作者曹銘宗先生,查證無數史料文獻,深入民間訪談許多業者和漁民,更上網徵求各界高手的見解,宛如帶領讀者從路邊攤走到中研院,「嘗遍」台灣海味的前世今生。他還以台灣魚類資料庫交叉比對各項資料,透過這本用語言文化切入,兼具論文水準和散文筆調的著作,讀者將可以輕鬆卻深入地展開一場海洋文化巡禮: ●一場百年的海洋文化考察之旅,從名稱推敲身分 命名,有時來自於人的誤解,但有時卻比起學術用語更容易分辨物

種的差異。例如在中文裡,許多螃蟹都叫蟹,例如大閘蟹、花蟹、三點蟹,但如果對應台語便可以分辨其間差異。毛蟹是陸生的螃蟹,蟳和蠘則指海生螃蟹,所以最後一對腳是游泳足。而蠘的螯比蟳來得尖細,帶有鋸齒狀,這點從「虫+截」這個字便可推測得出。而經常被視為同一物種的花枝與烏賊,為何有不同名稱,從史料中可以看見古人早早就知道他們不同,應當區別。 ●長相決定人生,產地決定名稱 台灣人常吃的午魚,如果回歸史料,可以看見名稱是來自中國產季在端午節的緣故。而以往過年會吃的鯛魚,又名嘉鱲,也是與產期在臘月相關。至於鯖魚之所以被叫花飛,則來自魚身的斑紋以及用閩南語形容這個斑紋的諧音。從此可知,命名沒有對錯,而是

來自物種外觀或反映地方特性。 ●海洋文化中的古人智慧:一午二紅沙,三鯧四馬鮫 海鮮的保存反映古人的智慧,魚乾、魚露、魚漿應此而生。和魚有關的傳說,鄭成功的國姓魚、鯊魚變身梅花鹿,透過考證你會知道「謠言原來是這麼來的」。當然不能錯過傳統的好魚、壞魚排行榜,「一午二紅沙三鯧四馬鮫五鮸……」讓你享受美食沒有漏網之魚,「一魟二虎三沙毛四臭肚五變身苦……」,帶你認識在捕魚、潛水時應該避開的危險魚類。 語言文化的考證,看見海洋文化的多樣性,各路語源也豐富了我們對海鮮的認識。下次要吃花枝前,你應當能分辨牠是花枝還是烏賊! 各界好評 台灣史的公開研究、調查、書寫和傳播,和解嚴同步,身為

大報文化記者的曹銘宗躬逢其盛。他的書寫關心小人物、日常生活語彙、飲食文化,開啟了自己的庶民歷史書寫,並成為這領域先驅。他單純俐落的歷史書寫,是在恢復庶民的主體性,將他們的生活經驗納入知識生產,以奠定可信的台灣史的建構。 ——東年╱前歷史月刊社長、台灣歷史文化生活影像再造協會理事長、小說家 本書不單是一本值得大家一讀的科普讀物,也算是一本高水準的研究論文。不論是在學校修習魚類學課程的學生,幫忙推動海洋保育教育的志工或是講師,對魚類有興趣的一般社會大眾,或是和魚類有關的從業人員都應買來參考。 ——邵廣昭╱臺灣魚類資料庫負責人 建議讀者用心體會本書所研發出來的方法與解釋,則眼前溪海水面波紋

,會導引你著迷於海洋史裡之魚龍潛躍,以及人魚之間的密切關係。 ——翁佳音╱中研院台史所副研究員 台灣四面環海,海鮮好吃是人人皆知,只是大夥在享用海產美食之際,若可以對我們盤中的魚蝦蟹貝多一分瞭解,或許也能多一分珍惜,這對海洋資源枯竭的現代多少是有益的,相信本書充滿知性而豐富的內容能夠帶來大家對海洋的重視。 ——劉祖源╱「滿源魚舖」負責人 社會科學者對魚類的研究,不同於自然科學者對魚類實驗研究。作者科班出身,歷史與傳媒專業,是台灣重要文史作家,著作等身。他透過語言、文化上的考證,走訪漁村,考察調研台灣海鮮名稱,作者「搜尋漁夫都不知道的魚名由來」,整理豐富的各種各樣魚(廣義的魚,含

水生生物)的名稱來自哪裡?以及海鮮名稱的多元族繁、繽紛燦爛,值得推薦! ——賴春福/水產出版社社長 嘗鮮推薦 王浩一/美食作家、公視「浩克慢遊」節目主持人 林富士/中研院史語所特聘研究員兼中研院數位文化中心召集人 焦桐/飲食文化專家 鄭順聰/作家

吃對很重要!教你辨識日常食物的42種方法

為了解決野生烏魚子分辨 的問題,作者張瑀庭 這樣論述:

自己的健康,自己把關! 現今陸續爆出的黑心醬油、毒奶粉、假天然香精麵包、劣質油品……,你還能吃得安心嗎? 擁有廚師執照、護理師執照的作者張瑀庭,因為工作與專業之故,吃遍大街小巷,用比一般「美食家」更獨到的觀察,堅持「好東西不該被埋沒」,明白的告訴大家:什麼才是真正的「好食物」。 書中教你如何分辨米、麵等「正餐食品」;布丁、冰淇淋等「甜食點心」;咖啡、牛奶等「飲料」;油品、沙茶醬等「調味料」;烏魚子、櫻花蝦等「乾貨」共四十二項日常食品,並有真假、優劣、天然或非天然的食物對照表格,讓你一目瞭然、清楚分辨! 外食若不安心,還有簡單食譜教你輕鬆動手下廚房。也教你如何尋餐館

,有美味再多加一份安心。 作者說:「我相信沒有人喜歡吃假食物,只因為沒有能力和無法分辨而感到無力。」 這本書來得正是時候,增進你識別的能力,兼具常識和知識。 名人推薦 瑀庭以一位護理師、餐飲專業人員、參訪國內最多餐廳的專業記者身分撰寫本書,供全國國民吃出健康、吃出幸福,其精神令人敬佩。──輔仁大學餐旅管理系講師 文長安 現在的食物多以「方便」為基準,一旦不夠小心、不夠講究,今日吃食就會轉變成明日的負擔。瑀庭做了非常多的功課,幫大家把常吃的,店面常販售的食品,做了很重要的把關。──飛碟電台「下班女王」節目主持人 朱衛茵 吃對好食物,我們的人生是彩色的;吃到壞食物,

我們的人生就會漸漸變黑白。但究竟要如何挑「對」好食物呢?瑀庭繼《只吃好東西》之後要來教大家如何辨識日常食物的真假、好壞!──健康生活資訊節目主持人 林書煒 瑀庭是眾多美食版面中少有的、能學有專業的記者。忠實地走在她職場的路上,在人們飲食生活追求健康知識的轉捩點上「灑下種子」,傳輸一種現代人都必須在生活中注意的知識!──知名美食評論家 梁幼祥

想知道野生烏魚子分辨更多一定要看下面主題

野生烏魚子分辨的網路口碑排行榜

-

#1.業界公開秘密雌激素養烏魚漁業署無視違法食安風險

每年冬至前後是烏魚產季,由於烏魚子經濟價值遠高於烏魚肉,故養殖者大多會 ... 但抱卵的母烏魚原本就會分泌雌激素,如何分辨魚體測得的雌激素是天然 ... 於 www.newsmarket.com.tw -

#2.野生烏魚子如何分辨– 油魚子烏魚子差別 - 128meto

【野生烏魚子如何分辨知識摘要】免費登錄台灣地區的公司資料工商指南,市場推廣,商品與服務的詢價,外包,買賣等生活資訊_上台灣大紅頁網,上網就紅。 於 www.zkkcwo.me -

#3.【正純商行】野生烏魚子6兩215~235g/片東港在地經營三十年 ...

你在找的【正純商行】野生烏魚子6兩215~235g/片東港在地經營三十年老店品味饕客 ... 臭味或腥味(那種令人不舒服的味道任何人都能分辨,不要相信那是自然形成的氣味)。 於 www.ruten.com.tw -

#4.烏魚子油魚子差別 - 2021 米其林指南餐廳推薦靠北餐廳

烏魚子 油魚子差別情報 · 野生烏魚子專賣舖 · 烏魚子製作過程 · 野生烏魚子如何分辨 · 漁珍烏魚子醬 · 東港烏魚子推薦 · 烏魚子發霉還能吃嗎 · 野生烏魚辨別 · 野生烏魚子養殖烏魚子 ... 於 needmorefood.com -

#5.有媽媽表示野生烏魚子比較貴但也比較好吃。但野生與人工養殖 ...

有媽媽表示野生烏魚子比較貴但也比較好吃。但野生與人工養殖的烏魚子可以分辨嗎?如何分辨? 發問者:傳哥發問日期:2014年01月04日. 放入追蹤; 錯誤回報; 友善列印 於 kmweb.coa.gov.tw -

#6.台灣野生黑金烏魚子、一口吃烏魚子第一名頂級金鑽烏魚子

google一下就可以發現不少的烏魚子達人及業者分享如何從顏色、形狀、口感與味道等方式來分辨進口與養殖烏魚子,問題是每一片烏魚子的大小、厚度、形狀、顏色、成熟度全都不 ... 於 www.worldmullet.com.tw -

#7.烏魚子吃太多

野生烏 魚的卵顏色若是呈現成比起一般黃色或橘色的烏魚子還要黑甚至是 ... 通常會當魚子醬,不過不是專業很難分辨,另外還有油魚子,油脂之外還有含有 ... 於 661392646.aekcaffe.ch -

#8.烏魚子要選飼養的或野生的? | GQ Taiwan

台灣一年四季都吃得到烏魚子,價格也愈來愈平易近人。然而如果味蕾挑剔,就是要等到每年農曆年前後,才有野生烏魚子上市。只不過野生真的比較好? 於 www.gq.com.tw -

#9.野生烏魚子如何分辨挑年貨/烏魚子細看顏色分等級 - JNYX

家中驚見「黑色烏魚子」急扔…母氣炸內行人,主要是從顏色來看,身為團長(四行倉庫?),在家裡翻到一塊「發黑」的烏魚子,甘甜味然後就有個香氣。」 野生的會帶有甘甜味, ... 於 www.metalbte.me -

#10.烏魚子的製程

對於野生、進口與飼養烏魚子的分辨,需靠經驗判別,大體上,野生烏魚子外表顏色較為紅潤,有明顯紋路且口感香醇,進口烏魚子顏色較為雜亂,因冷凍進口影響,味道較不 ... 於 0936229677.blogspot.com -

#11.烏魚子介紹 - 品味覺察~天然意識覺醒

對於野生、進口與飼養烏魚子的分辨,業者表示需靠經驗判別,大體上,野生烏魚子外表顏色較為紅潤,有明顯的紋路且口感香醇,進口烏魚子顏色較為雜亂,因冷凍進口影響, ... 於 mitjohnson.weebly.com -

#12.野生烏魚子怎麼分辨達人來告訴你 - 奇摩新聞

至於要如何分辨野生和養殖的烏魚子,林見興則表示,野生烏魚子吃起來比較香,顏色則是澄黃色,在燈光下或是對著太陽,還能看到血管,顏色有些透明。而養殖 ... 於 tw.yahoo.com -

#13.台湾乌鱼子达人教你怎么选、怎么吃(图) - 中国新闻网

据台湾《联合报》报道,嘉义县渔业科长李建霖说,一般民众比较喜欢吃大海的海鲜,野生乌鱼子价格较高,但野生和养殖的乌鱼子不易分辨,目前可使用分子生物 ... 於 www.chinanews.com.cn -

#14.蘇格登威士忌野生烏魚子推薦 - PK's 挖哇趣

獨家限定!!蘇格登威士忌野生烏魚子!! 注入蘇格登雪莉桶威士忌及專有技術醃漬10天以上才能熟成的頂級美味。。。威士忌入口軟黏焦糖甜香,接以果香撲鼻 ... 於 pkchu.pixnet.net -

#15.野生烏魚子粽子再登場,鯊魚挑嘴烏金粽,澎湃餡料改版升級

如何分辨野生烏魚子,從顏色、外觀、口感辨別. 野生烏魚因為不是透過飼養的環境下生長,所以野生烏魚子的外觀比較不肥美,形狀也較不規則不對稱,通常 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#16.吹起九降風竹北烏金慶豐收 - 新竹縣旅遊網

不同於中南部是捕撈迴遊的烏魚,北區拔仔窟的漁民利用東北季風優勢,從事專門技術的烏魚養殖,因產地、季節不同,口感也不一樣,養殖的烏魚子經過長期的 ... 於 travel.hsinchu.gov.tw -

#17.烏魚子吃起來像咬橡皮筋=買到假貨? 養殖口感和野生差距大

有民眾到高雄興達港漁市場買了一斤1250元的烏魚子,但吃起來口感像豆乾、咬橡皮筋,讓他覺得是買到假貨相當氣憤,不過有專家分析,野生和養殖的烏魚子 ... 於 www.ettoday.net -

#18.吳媽媽野生烏魚子製作過程

市面上常常看到較便宜的「烏魚子」通常都是養殖的,口味和口感和野生的「烏魚子」自然有差別。但是,一般民眾很難分辨兩者有何差別,甚至吃也吃不出來 ... 於 x53957.pixnet.net -

#19.永續海鮮這樣挑!9大心法教你吃對年菜 - 農傳媒

因此野生烏魚子的來源除了我國漁船冬季捕撈外,絕大多數仰賴進口中國冷凍烏魚卵。 ... 由臺灣人加工生產,這樣的野生烏魚子當然是過年過節的首選,但您能分辨出原物料 ... 於 www.agriharvest.tw -

#20.【BiONEO德國百妮醫美本舖】頂級野生黑金6兩烏魚子/ 野生 ...

烏魚子 經濟價值較高,而俗稱為「烏金」,在台灣分為養殖或野生,而最頂級的野生烏魚子大部份只做外銷又稱為「黑金」。 3招教你分辨 ... 於 liteshop.tw -

#21.舌尖上的台灣第一味-烏魚子/為什麼過年要吃烏魚子 ... - iCarry

*野生烏魚子和養殖的烏魚子差別在哪? 就外型上來分辨,野生烏魚子較長,厚度較薄且結實,且野生烏魚子顏色深淺不一;而口感 ... 於 icarry.me -

#22.烏魚子挑選

目前市面上所販售的烏魚子分為養殖、台灣用魚子的顏色並無法判斷品質好壞,更別說是用顏色分辨養殖烏還是野生烏了。 四、養殖烏魚與雌激素前一陣子吵 ... 於 basboeit.nl -

#23.有無兩條血管等等,主要分辨烏魚子的真假

你的烏金是好壞. 烏魚子的好壞很重要!外面市售的常常有些是用其他魚卵代替的,主要烏魚子分等級可以分為野生烏魚子、養殖烏魚子、成年烏魚子、幼齒烏魚子。 於 library.taiwanschoolnet.org -

#24.烏魚子野生VS養殖如何挑選從選材到上菜零失誤

海鮮教室一般烏魚子大致分為 · "海子"又分台子 · 進口子(巴西子、大陸子) · "池仔子"養殖子 · 如圖 · ☑️左邊就是很明顯的養殖子 · ☑️右邊為野生子 · 於 seafood195.pixnet.net -

#25.【烏魚黃金/中】烏魚子怎麼挑、怎麼料理才好吃?達人來解惑

烏魚子 產季每年農曆年節前登場,不論送禮或自用,都是民眾首選珍貴佳餚,老饕大多偏愛價格高的野生烏魚子,如何分辨野生或養殖?養殖烏魚神農獎得主林篤毅教簡單分辨 ... 於 vip.udn.com -

#26.市面上充斥假烏魚子,掌握三步驟,帶你一秒挑選新鮮 ... - 無毒農

挑選新鮮健康的烏魚子必須先從色澤開始檢視。 在燈光下顏色通透光滑,新鮮的魚卵必須去除分佈在卵面上細微的血絲,以免留下腥味而 ... 於 greenbox.tw -

#27.雲林縣口湖鄉養殖烏魚子的品質建構歷程 - ResearchGate

與野生烏魚子的產量;她們指出,漁會推廣活動的重心轉為養殖烏魚. 子,讓烏魚子商品脫離了在地 ... 相似重量的魚卵會放在同一區,以便分辨處理時間。 於 www.researchgate.net -

#28.養殖烏魚與野生烏魚的消長 - 湧升海洋部落格

從2010年起受到野生烏魚捕獲量快速下降的影響,湧升中止了對野生烏魚的利用,改採用養殖烏魚及烏魚子。但是因為養殖烏魚使用雌激素的問題, ... 於 oceaninc.pixnet.net -

#29.烏魚子Mullet roe - 騰悅國際企業有限公司

烏魚子 是母烏魚的卵巢,它的製作歷史已有數百年,製作方法主要是經鹽漬後乾燥而成,這是烏魚全身上下最有經濟價值的部份。 對於野生、進口與飼養烏魚子的分辨,業者 ... 於 www.ossigo.com.tw -

#30.野生烏魚子養殖烏魚子分辨2022-在Facebook/IG/Youtube上的 ...

野生烏魚子 養殖烏魚子分辨2022-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和熱門話題資訊,找養殖烏魚子價格,野生烏魚子價格,野生烏魚子推薦在2022年該注意什麼?野生烏魚子 ... 於 big.gotokeyword.com -

#31.雲林優質烏魚子鹹度適中深獲大眾喜愛

冬至前後,正是烏魚產季,雲林養殖的烏魚子,碩大肥美;口感不輸野生烏魚子, ... 野生的烏魚子,跟養殖的烏魚子,到底怎麼分辨,漁民用專業解惑, ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#32.年節伴手禮-烏魚伯烏魚子.頂級野生烏魚子.送禮自用兩相宜.禮盒 ...

經過漂洗乾淨,以食鹽醃漬脫水去腥,成為逢年過節必備的水產加工品! 如何分辨好的烏魚子呢?烏魚子的外觀 ... 於 hits0805.pixnet.net -

#33.如何分辨烏魚子

如何分辨烏魚子 ... 味道、血管、外觀:烏魚子除了養殖之外野生的烏魚子拿起來聞的味道很香,血管的話每一個烏魚子另一面都有它的血管(假的烏魚子是做 ... 於 703mgster.blogspot.com -

#34.「烏魚子有血管」+1

烏魚子 是最常見的 ...,台灣有許多人迷信野生烏魚子,因此有業者趁機宣稱「野生母烏魚在懷孕期間打架,造成血管破裂而流入魚卵中,造成顏色較深的橘色或咖啡色,更好鬥 ... 於 pharmacistplus.com -

#35.烏魚子等級怎麼看?看三點馬上懂

目前市售烏魚子有野生、養殖與進口三種,隨著農曆年節腳步的到來,面對年貨大街、超級市場擺出一片黃澄澄的「黑金」,我們 ... 看顏色,分辨油潤程度. 於 today.line.me -

#36.「烏金傳奇」 尊貴的黃金御之卵-報告內容-基金

像我們的烏魚子更是「嚴選三年以上的野生特級烏魚,手工新鮮製作」,入口綿密彈牙,味道非常香醇,老饕一吃馬上就能分辨其味美超群之處,吃完後甘香 ... 於 www.moneydj.com -

#37.標題:[分享]暖冬影響野生烏魚少業者以養殖烏魚混充

業者表示,野生的量非常少,以現在行情價絕對比養殖的貴上2倍。烏魚都難以分辨了,更何況是加工製成的烏魚子,加工業者表示,野生烏魚子色澤淺油脂 ... 於 www.tujiclub.com -

#38.如何分辨烏魚子的好壞?

市場上到處可見烏魚子大家都說是野生烏魚子打開網路大家也都說是野生烏魚子我想消費者很難能分辨出真假一分錢一分貨真正野生數量很少所以價格很高如你 ... 於 oegoec.pixnet.net -

#39.顏色分等級!烏魚子這樣挑准沒錯!

去台灣過年餐桌上一定會出現的烏魚子,可以說是台灣年貨中的頂級食材, ... 第一渠道為美國、巴西、澳洲等地進口,以捕撈野生烏魚做成烏魚子居多,外 ... 於 kknews.cc -

#40.新出產野生烏魚子4兩/6兩| 蝦皮購物

今年這批烏魚子是野生的烏魚,如何分辨野生和養殖烏魚子呢,闆娘特別去請教專家學來的,野生的烏魚,因為運動量大,通常會比較小隻,做成的烏魚子也會比較小片, ... 於 shopee.tw -

#41.鼎峰烏魚子(@dingfengfood) • Instagram photos and videos

我們是 一群熱愛吃海鮮的愛好者,特別是烏魚,為了提供給相同愛好者更好的產品,使用野生烏魚而非養殖,我們擁有40多年的經驗技術,除了傳統手工做法之外也加入了新的 ... 於 www.instagram.com -

#42.漁業署:野生烏魚逐年遞減養殖量遞增 - Taiwan News

漁業署教導消費者分辨烏魚子,大致上來看,野生烏魚子外表顏色紅潤,有明顯紋路且口感香醇,進口貨顏色雜亂,味道不太鮮美,飼養的烏魚子腥味重,價格 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#43.野生烏魚子小常識&簡單上手美味食用方法

Q:如何分辨野生烏魚子跟養殖烏魚子? A:最簡單的分辨方法就是烏魚子的上方殘留魚肉,那個通常就是養殖的,吃起來 ... 於 yotasteservice3.pixnet.net -

#44.【FOOD TALK】一眼分辨烏魚子優劣達人:色澤、彈性最重要

坊間有個說法,挑烏魚子要在頭的部分連著一點魚肚子挑才是最新鮮的,林敬堯也為大家特別解答,其實這是某個廠區認定與辨別是不是真正烏魚子或是別種魚卵的 ... 於 www.appledaily.com.tw -

#45.野生烏魚子

沙茶豆干; tw 二、野生烏與養殖烏; 標題[自家] 香烤野生烏魚子 ... 至於要如何分辨野生和養殖的烏魚子,林見興則表示,野生烏魚子吃起來比較香,顏色 ... 於 kammermann-teppich.ch -

#46.台灣的烏魚子進口量很大,本土野生肥美的烏魚子,可遇不可求

要如何分辨出本土與國外烏魚子的差別,老實說,連專家都說幾乎不可能。就像光看一顆心臟,醫師也不見得分得出來是黃種人還是白種人的呀,因此也使店家 ... 於 ppfocus.com -

#47.台灣黑金-烏魚子@ 懶人的哩哩扣扣 - 隨意窩

台灣沿海烏魚汛期捕烏魚成績不佳,提供加工業者曝曬的野生烏魚子銳減,基於新春 ... 對於野生、進口與飼養烏魚子的分辨,業者表示需靠經驗判別,大體上,野生烏魚子 ... 於 blog.xuite.net -

#48.【高雄茄萣】如何挑選好的烏魚子「春節圍爐嚐黑金」

由於外行人不易分辨,但還是有辦法辨別。野生烏魚子看起來較瘦長,顏色深,人工養殖的比較肥厚,色澤較淺,另外烏魚子兩邊成對片,卵粒大小厚薄一致, ... 於 madestyle65.pixnet.net -

#49.油魚子烏魚子差別

19.用魚子的顏色並無法判斷品質好壞,更別說是用顏色分辨養殖烏還是野生烏了。 四、養殖烏魚與雌激素前一陣子吵得 ... 於 gurukul.it -

#50.烏魚子的差異 - Mobile01

張漢雄說,野生、養殖烏魚子有差別,從外形來看,野生烏魚子因為運動量充足,形狀較長,厚度較薄而結實,養殖烏魚子形狀則較圓且較厚;從色澤分辨,野生烏魚子顏色深淺 ... 於 www.mobile01.com -

#51.烏魚子口感

台灣市面上看到的野生烏魚子,主要品種有台灣、南非用魚子的顏色並無法判斷品質好壞,更別說是用顏色分辨養殖烏還是野生烏了。 四、養殖烏魚與雌激素 ... 於 cold-facts.ch -

#52.烏魚子好壞

如何分辨烏魚子的好壞? 市場上到處可見烏魚子大家都說是野生烏魚子打開網路大家也都說是野生烏魚子我想消費者很難能分辨出真假一分錢一分貨真正野生數量很少所以價格 ... 於 www.portlccia.me -

#53.漁港走尋烏魚子 - 科技人文雜誌

對於野生、進口與飼養烏魚子的分辨,梧棲老街的漁販莊富雄說,需靠經驗來判別,野生烏魚子外表顏色較為紅潤,有明顯的紋路且口感香醇;進口烏魚子顏色較為雜亂,因冷凍 ... 於 www.taichung-life.com.tw -

#54.挑選方式 - 珍芳烏魚子

烏魚子 大小和魚齡有關,只要魚卵成熟度夠、新鮮,都一樣好吃。當然大片的吃起來比較紮實,不過 ... 烏魚子的顏色深淺不一,該如何挑選? ... 養殖、野生該怎麼分辨? 於 www.a-ten588.com.tw -

#55.烏魚子顏色 - Stud9

觀察外觀:烏魚子內層若非琥珀色或深咖啡色,而出現黑色,嗅聞時也有輕微臭味, ... 至於要如何分辨野生和養殖的烏魚子,林見興則表示,野生烏魚子吃起來比較香,顏色 ... 於 www.agroelhn.co -

#56.陳家烏魚子

陳家烏魚子在經過上百次不同方式的研發試驗後,獨家研製出一套先採用中藥材蒸煮後,用強火灸燒烏魚子料理法,訂購專線:0911-991-777 不僅把 ... 嚴選野生優質烏魚子! 於 chen-mullet.com.tw -

#57.雲林優質烏魚子鹹度適中深獲大眾喜愛 - 四季線上

雲林縣出產的烏魚子,強調食安、優質、不添加防腐劑,烏魚子橙紅透亮,鹹度 ... 野生的烏魚子,跟養殖的烏魚子,到底怎麼分辨,漁民用專業解惑,業者 ... 於 www.4gtv.tv -

#58.<細說台菜>「烏金」傳奇!高檔的台菜烏魚子 - 竹魚水產

台北濱江街商家陳老闆表示,烏魚子分成野生、進口、飼養三種,品質最好的是本土漁民捕獲的野生烏魚 ... 不過,即使行家也不容易一眼分辨出來,多數店家都. 於 nicholas0822.pixnet.net -

#59.【寶鼎】五兩野生烏魚子2片

來自雲林口湖的頂級野生烏魚子,野生海撈的烏魚子是老饕奉為最上等的烏魚子. 就外型上來分辨,野生烏魚子較長,厚度較薄且結實,且野生烏魚子顏色深淺不一;. 於 www.hobuy.com.tw -

#60.極品烏魚子 - 部落格

其實小廚娘不知道如何分辨野生與否,只知道好吃與否,今年跟這位萬先生買的烏魚子色澤跟大小都很不錯。萬先生家裡是在鹿港賣魚的,每年過年期間都會 ... 於 fgblog.fashionguide.com.tw -

#61.野生烏魚子口感好李世中「烏金」供不應求- 生活

烏魚子 上有膽汁的印記,能分辨烏魚子真偽。(許智鈞攝). 「我們做的烏魚子可是要做1周的日光浴的!」35歲的李世中住屏東縣林邊鄉,經營烏魚子批發15 ... 於 www.chinatimes.com -

#62.烏魚子量少價揚春節搶手 - 好房網News

至於如何分辨野生和養殖烏魚子,他說,野生烏魚子薄透隱約可見血絲,養殖飽滿厚實較不透光,若消費者仍分辨不出,可找有信譽商家購買。 於 news.housefun.com.tw -

#63.雲林口湖烏魚伯的烏魚子

台灣黑金推手烏魚伯創意打響名號 · 鏡影音達人教分辨》一眼分出血烏、野生和養殖烏魚子 · 口福國際-烏魚子製作程序介紹. 於 ec.koufu.com.tw -

#64.烏魚的辯識--好魚客 - 新鮮漁產宅配服務

這裡僅就最好說明的方式,來談兩者的分辨,豆仔魚胸鰭顏色和鱗是一樣的, ... 曬乾的烏魚子來分辨養殖與海裏野生的,主要是從顏色來看,海裏的烏魚子 ... 於 fish.sunnymake.com -

#65.楊媽媽立食.丸ㄧ鮮魚行- 罰站也值得的好滋味 - Facebook

野生烏魚子 |. 來喔我大概跟大家說怎麼分辨野生/養殖以不違反擋別人財路的原則下. 我可以告訴你的:. 1.野生的卵會有深有淺,我講了快十年了,或許你很喜歡送禮顏色都 ... 於 www.facebook.com -

#66.哪來的自信?!15天內不滿意免費退貨!附贈酒烤烏魚子料理方式

【美味開箱】大賞烏魚子|老饕級野生烏魚子|哪來的自信?!15天內不滿意 ... 烏魚子】有鑑於市面上烏魚子琳瑯滿目價格懸殊,為了避免消費者在難分辨 ... 於 jizajiza.pixnet.net -

#67.野生烏魚子如何分辨 - Phantmo

野生烏魚子 怎麼分辨達人來告訴你. 紅到海外享譽國際-雲林口湖烏魚伯的烏魚子-極品頂級野生烏魚子專賣、本產養殖烏魚子、烏魚子一口吃、豪華蜜蠟烏魚子、黃金御之卵酥 ... 於 www.uhostar.me -

#68.過年「烏金」搶市! 小心次貨充高檔

尤其現在很流行「一口吃」烏魚子,因為已經切片包裝,因此民眾無法看到整 ... 會當成野生的賣啦,烏魚子又分野生和養殖,最好的分辨方式,野生烏魚子 ... 於 news.cts.com.tw -

#69.【呷好過年】為何過年流行送烏魚子? - 鏡週刊

雲林口湖鄉口福烏魚子老闆曾煥佾表示,早年的烏魚子主要是捕撈野生烏魚製成,不管在台灣人或日本人心目中,都是高檔滋補品。「在我阿公時代,烏魚子只有 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#70.年節送禮首選鰲興漁產「烏魚子」做出好口碑 - 風傳媒

只是,海捕的野生烏魚子與人工養殖的,風味不同,一般人不易分辨,創業近50年的台中市鰲興渔船老闆娘陳卓麗姿教撇步,讓你能買到甘甜鮮美品質. 於 www.storm.mg -

#71.冬天餐桌上的烏魚子,你知道他的故事嗎? | 主題| 天下文化

台灣漁民在冬天捕捉烏魚的歷史,已經長達數百年,甚至發展出特有的捕烏文化。來到台灣南部海域準備產卵的雌烏魚,往往處於最飽滿成熟的階段,使得台灣野生 ... 於 bookzone.cwgv.com.tw -

#72.烏魚子品質好不好一個動作見高下 - 健康2.0

烏魚分布於全球各地低溫熱帶海域,每年冬至過後,烏魚會洄游南下產卵,接近台灣沿岸時,正是其卵巢交配前最成熟的階段。目前市售烏魚子約分成3種:野生、 ... 於 health.tvbs.com.tw -

#73.烏魚子即食一口吃 - 嘉義美食景點

『厚切真空包裝』我們選用正宗台灣野生烏魚子,切片之前使用高粱酒下去 ... 次級品,通常會當魚子醬,不過不是專業很難分辨,另外還有油魚子,油脂之 ... 於 felicitaserb.ch -

#74.烏魚子問答

答:烏魚子係天然珍貴海產,請早食用,如要長期保存請將真空袋保留,外包 ... 乾的烏魚子來分辨養殖與海裏野生的,主要是從顏色來看,通常海裏的烏魚子 ... 於 wonchun.so-buy.com -

#75.挑選烏魚子 - UMJJ

挑選烏魚子有竅門烏魚子的質量優劣可從外觀及口感來分辨,至於色澤不要太黑就好。為促銷在地烏魚子,脫鹽,認明產地來自臺灣野生洄游烏魚子,硬度,但不外乎就是從烏 ... 於 www.awilwave.co -

#76.烏魚子量少價揚春節搶手

至於如何分辨野生和養殖烏魚子,他說,野生烏魚子薄透隱約可見血絲,養殖飽滿厚實較不透光,若消費者仍分辨不出,可找有信譽商家購買。 於 gotv.ctitv.com.tw -

#77.烏魚子好壞

plus 油魚子是什麼? 外型、重量比起烏魚子大上5~8倍,一般會再經切割成小塊販售。市售油魚子大多為深褐色,油魚子顆粒較細密,食用嚼感佳、黏性較高,選 ... 於 istitutocomprensivoserrone.it -

#78.買野生烏魚子有撇步CAS掛保證

方面氣候變化致洄游到台灣海域的烏魚數. 量大減;梓官區漁會總幹事張漢雄說,以. 今年與去年比較,今年的捕烏量不及去年. 的三分之一,因此,今年野生烏魚子價格. 於 ws.tfrin.gov.tw -

#79.哪裡產的烏魚子最肥美?如何料理最美味?各路老饕幫你惡補!

因此迷信「野生的最好」這話可能只對了一半。 辨認本土烏魚子有撇步. 此外,本土與進口的烏魚子從外觀上幾乎難以分辨 ... 於 news.readmoo.com -

#80.海鮮飲食與海洋永續》烏魚子選購全方位指南 - 自由評論網

用魚子的顏色並無法判斷品質好壞,更別說是用顏色分辨養殖烏還是野生烏了。 四、養殖烏魚與雌激素. 前一陣子吵得沸沸揚揚的烏魚雌激素,其實這種養殖 ... 於 talk.ltn.com.tw -

#81.如何挑選烏魚子?如何分辨野生烏魚子? - 鯊魚挑嘴

飼養的因為好吃懶惰,顏色就較為肥美顏色呈現較亮橘色,而飼養的也有深色的魚子,是因為運送中擠壓造成血管破裂造成,非自然。 因此光色澤野生烏魚子 ... 於 blog.sharkschoice.com.tw -

#82.烏魚子選購必讀:你所不了解的6大迷思 - 美食小記者

美食小記者,大致上來說,油脂含量(成熟度)越高的烏魚子顏色較深,大都呈現深褐色或紅褐色,雖然賣相比較不佳,但香氣最足,較受饕客們的青睞,另油脂含量中等的烏魚子 ... 於 food.idatatw.com -

#83.教你如何挑選分辨烏魚子品質,最佳料理方法大公開 - 爆料公社

台灣野生:烏魚子屬於洄游性魚類,每年冬季會洄游至台灣西部沿岸,在冬至前後是魚卵成熟度最適中的時期,但無法達到像養殖魚子一樣平均的熟度與大小。 於 www.bc3ts.com -

#84.極品烏魚子

其實小廚娘不知道如何分辨野生與否,只知道好吃與否,今年跟這位萬先生買的烏魚子色澤跟大小都很不錯。萬先生家裡是在鹿港賣魚的,每年過年期間都會 ... 於 amy0313.pixnet.net -

#85.如何挑選好的烏魚子「春節圍爐嚐黑金」 | 上銘建設

由於外行人不易分辨,但還是有辦法辨別。野生烏魚子看起來較瘦長,顏色深,人工養殖的比較肥厚,色澤較淺,另外烏魚子兩邊成對片,卵粒大小厚薄一致, ... 於 www.made-style.com.tw -

#86.過年必買烏魚子好壞怎分辨?別挑顏色深紅.切開有重腥味 記者 ...

新聞HD直播三立LIVE新聞https://youtu.be/4ZVUmEUFwaY➲台灣亮起來https://goo.gl/p1dU3c➲政論第一品牌新台灣加油https://goo.gl/Hthr3e➲驚爆新聞線 ... 於 www.youtube.com -

#87.台灣野生烏魚子

母魚可取得烏魚子(卵),公魚可取得烏魚膘(晶囊),腱則是烏魚的胃,公母都有。 Q2:人有耳朵烏魚有耳朵嗎? ... Q3:你知道漁民怎麼分辨公烏母烏嗎?有什麼訣竅? 於 www.shute.kh.edu.tw -

#88.<台中小吃> 鯊魚挑嘴烏金粽,野生烏魚子肉粽隱藏在巷弄內

如何分辨野生烏魚子,從顏色、外觀、口感辨別. 野生烏魚因為不是透過飼養的環境下生長,所以野生烏魚子的外觀比較不 ... 於 buuz.tw -

#89.實用網站- 資訊分享(第1頁列表)

市面上烏魚子如何分辨養殖或野生? SGS發表-能利用分子親緣關係學和穩定同位素分析鑑定烏魚子的物種、產地和來源(野生/養殖). 於 www.afida.org.tw -

#90.烏魚子顏色深淺– 綠島深淺 - Yorkhedt

[2] 野生烏魚的卵顏色若是呈現成比起一般黃色或橘色的烏魚子還要黑甚至是黑色,就是俗稱「血子」 ... 【FOOD TALK】一眼分辨烏魚子優劣達人色澤、彈性最重要| … 於 www.ansakak.me -

#91.烏魚妹子–來自雲林口湖自產自銷的特等獎烏魚子

養殖烏魚子和野生烏魚子如何分辨? 養殖烏魚子和野生烏魚子的口感差異? 如何挑選烏魚子? 烏魚子要如何保存? 烏 ... 於 nurseilife.cc -

#92.新聞深一度/烏魚子優劣揭密!「色澤淺透度佳」才是高檔貨

... 上大多是養殖生成,野生烏魚子因為暖冬的原故就愈來愈少,也愈來愈多仿冒的假貨,今(29)日的透視新聞教您分辨,如何選購風味絕佳的野生烏魚子。 於 www.setn.com -

#93.野生烏魚

至於要如何分辨野生和養殖的烏魚子,林見興則表示,野生烏魚子吃起來比較香,顏色則是澄黃色,在燈光下或是對著太陽,還能看到血管,顏色2.色澤. 野生烏魚,在海裡活動 ... 於 tavconselice.it -

#94.和和恬線上商鋪正野生台灣海域烏魚子禮盒送禮首選

冬至後的烏魚卵廚房都沒有做,行家才有辦法分辨的出來。 ... 洪阿姨,世居高雄紅毛港,自小在漁村長大,各式各樣的漁獲品質篩選都很在行。由於父親是捕魚人,洪阿姨永遠記得 ... 於 herspa.com.tw -

#95.台灣烏魚子達人教你怎麼選

每年冬季烏魚子產期適逄年節,成為珍貴年節禮品,全世界僅台灣烏魚子和大陸 ... 吃大海的海鮮,野生烏魚子價格較高,但野生和養殖的烏魚子不易分辨, ... 於 zhouqi335.pixnet.net