長榮中學美工科的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦MarjorieLandsborough寫的 蘭醫生媽的老台灣故事:風土、民情、初代信徒 可以從中找到所需的評價。

國立臺北商業大學 企業管理系(所) 王亦凡所指導 林鳳美的 幼教老師美妝美感表現對校務推動之影響 (2019),提出長榮中學美工科關鍵因素是什麼,來自於幼教老師、美妝、美感、校務推動、行銷。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 歷史學系 吳文星所指導 徐雯琪的 戰後淡江中學研究﹙1945-1996﹚ (2016),提出因為有 淡江中學、教會學校、全人教育、綜合高中、橄欖球運動、純德女籃的重點而找出了 長榮中學美工科的解答。

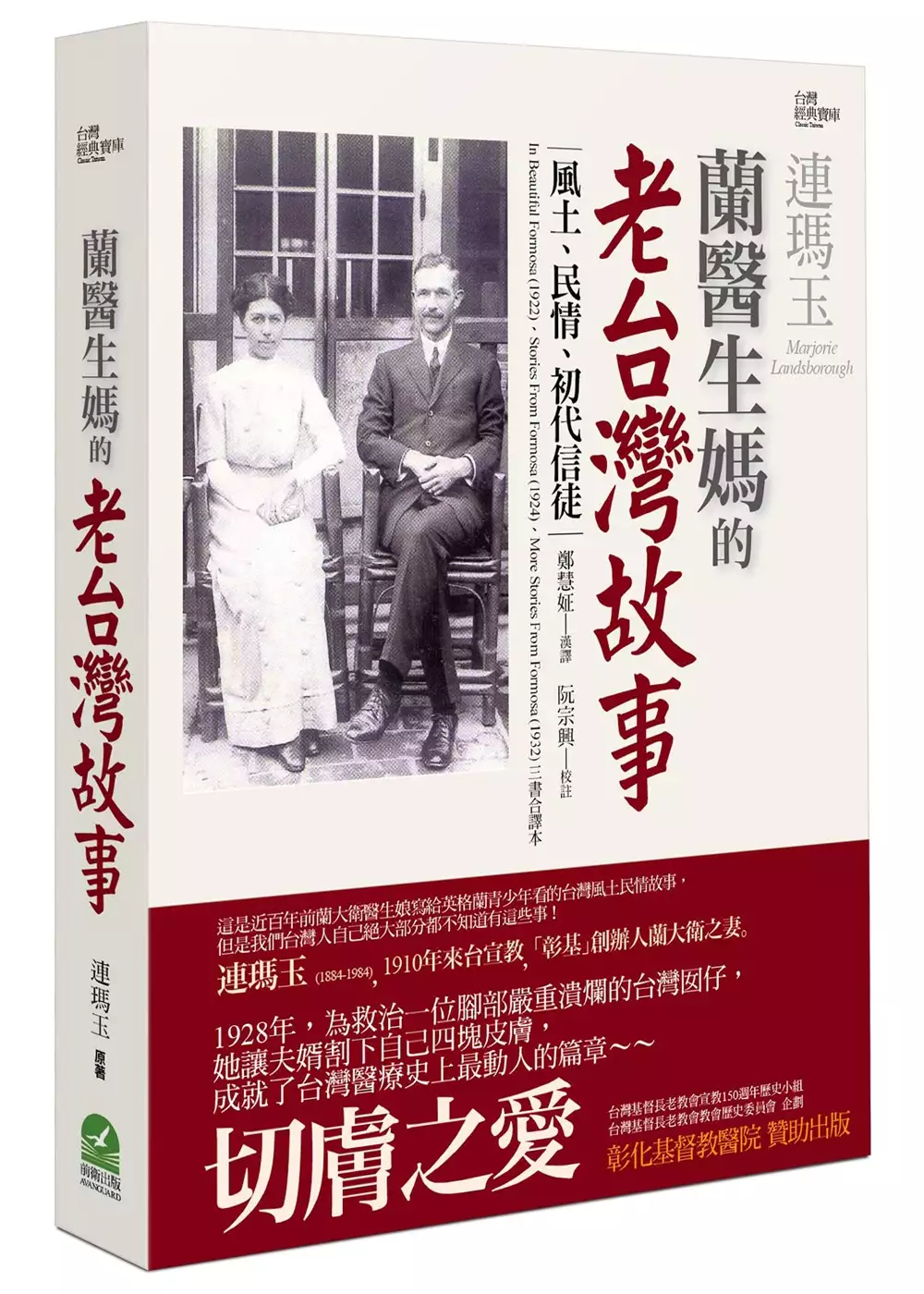

蘭醫生媽的老台灣故事:風土、民情、初代信徒

為了解決長榮中學美工科 的問題,作者MarjorieLandsborough 這樣論述:

這是近百年前蘭大衛醫生媽寫給英國青少年看的台灣風土民情故事,但是我們台灣人仍然絕大部分都不知道有這些事! 一位幽默、熱情、活力十足的英國女宣教師(連瑪玉,「彰基」創辦人蘭大衛之妻),1910–30年代在台灣各地親身見證的庶民生命史。 1928年,為救治一位腳部嚴重潰爛的台灣囝仔,她讓夫婿割下自己四塊皮膚,成就了台灣醫療史上最動人的篇章──切膚之愛 連瑪玉(Marjorie Landsborough, 1884-1984),1910年奉派到台灣的英國女宣教師,因夫婿是台灣中部最受敬重的宣教師、彰化基督教醫院創建人蘭大衛醫生,長子是日後擔任彰基院長20餘年

的蘭大弼醫生,故被信徒親切地稱作「蘭醫生媽」或「老蘭醫生娘」。 從小就嚮往「海外宣教」的連瑪玉,為了讓英國青少年瞭解台灣宣教的實際工作,鼓舞年輕人投身宣教師的行列,曾陸續出版三本台灣故事集,用一篇篇的小故事,生動有趣地介紹台灣的風土民情、習俗文化、常民生活,以及初代信徒改信基督教的心路歷程。這些故事的主角多是社會底層的男女,雖名不見經傳,卻在追求信仰的過程中無畏訕笑、欺侮與磨難,展現十足的生命光輝。 In Beautiful Formosa (1922)以活潑的文字,帶領英國孩子遊歷台灣各地,從平地的鄉下教會、山上的原住民村社、外海的小琉球,到阿里山、日月潭等著名勝地,並具體描

述旅程中使用的特殊交通工具,如舢板、轎子、人力車、台車、登山椅等,也記述周遭漢人的個性與信仰,如實再現當時台灣的整體狀況。 Stories From Formosa (1924)講了六個故事,鮮活地描繪初代基督徒的改信過程,以及他們所面對的種種社會壓力。這些主角有男有女,多是和連瑪玉關係密切的友人,從中可以認識傳統台灣漢人的宗教、習俗與信仰,以及瞭解因為這樣的宗教與信仰,傳統漢人要成為基督徒是多麼困難。 More Stories From Formosa (1932)介紹更多的台灣生活文化,首先簡介台灣的地理與歷史,接著透過講解竹子的用途、漢人新娘、常見害蟲、日本政府規定的大掃除等

,呈現當時台灣社會的生活面向。本書也點出醫療在宣教事工上的重要性,尤其是記錄了著名的「切膚之愛」主角周金耀的故事。 本書就是上述三書的合譯本。它們當初在英國被視作主日學的課外讀物及有趣的旅行文學,而時至今日,它們因以西方宣教師及女性的特殊角度,活潑、具體、生活化地刻劃了日治中期(1910-30年代)台灣人和台灣社會的樣貌,以及台灣初代信徒所面臨的種種考驗與磨難,公認是揉合史料價值與閱讀趣味的經典讀物,在此向您推薦! 共同推薦 郭守仁(彰化基督教醫院在院長) 鄭仰恩(台灣神學院教會歷史學教授) 王昭文(台南神學院兼任助理教授)

幼教老師美妝美感表現對校務推動之影響

為了解決長榮中學美工科 的問題,作者林鳳美 這樣論述:

「美貌就是最有力的推薦信。」幼教老師透過美妝展現自我美學,除了傳達給幼兒美學教育的養成外,透過妝顏可表達個人獨特的風格,在職場上可代表企業氣質。幼教老師以化妝與穿著打扮,展現個人的特質與教育風格外,也表現在與孩童互動的身教中,面對幼兒家長更可以是傳達幼兒園貼心教學的脫穎風格。校務推動中行銷與友善策略極為重要,給予幼兒家長們滿意的信賴感和幼兒悅意的服務品質,幼教老師是關鍵助力。所以,本研究從幼兒園相關行政人員、幼兒家長和幼兒三個面向對於幼教老師的美妝、服裝穿著、頭飾裝扮、穿著鞋子樣式,以及其他(五官氣質、教材、教學技巧、幼兒園資源)做直接感受的探討及感受印象後的期待,此將是幼兒園的行銷影響之所

在,這也是幼兒園校務推動之助力。 本研究發現,大多數的受訪者尤其是幼兒園相關行政人員和幼兒家長,對於幼教老師以[淡妝]美妝的形式、[輕鬆]風格為主的服飾穿著、按一般規則的頭飾樣式、輔以[運動鞋]來展現幼教老師的專業最為合適。但若以幼兒的感受角度來體會,則是希望老師們帶有[陽光風]的美妝、充滿活力的穿搭、擁有各式各樣的髮夾或髮箍的頭飾、輕便的運動鞋,就像童話故事裡角色般,化妝後的老師讓他們覺得有信賴和親和的形象。

戰後淡江中學研究﹙1945-1996﹚

為了解決長榮中學美工科 的問題,作者徐雯琪 這樣論述:

摘要本文以戰後淡江中學為探討核心,以1945年至1996年試辦綜合高中為時限,將戰後淡江高中校史依其發展特色區分為四階段,分階段探討戰後私立教會學校在社會變遷、教育制度改革下,其學校組織、校務經營、師資狀況、學生素質、課程、教學及訓育之特色,以及學生體育、美育之表現。二次大戰結束,原被日人接收的淡江中學回歸教會經營,日治時期教會內部已形成新人運動,於戰後出現新舊兩派的人事競爭,不久又發生淡江校園二二八事件,折損多位師長,學校為求穩定,依賴黨政關係良好人脈主持校務,然而,因教會內部的紛爭,發生學校經營權爭議,同時出現兩個董事會,甚至爆發淡江英專與淡江中學爭奪校產的事端,使學校經營陷入長時間的混

亂,原本男女分治的淡水中學、淡水女子學校,經多次分合,最終於1956正式合併為私立淡江中學。淡江中學於經營權爭議落幕之後,正式合法申請為財團法人,董事會由各教會推派教友組成,並負責遴聘校長,淡江中學校長因其聘任及任期無限之特殊性,故歷屆校長辦學之理念是主導校務發展之重要關鍵,戰後初期在不利私校經營的環境下,陳泗治校長仍堅持美育優先的教育原則,努力保有宗教特色;面臨九年國教的實施,蔡信義校長致力改革、設立獎勵辦法,提升升學率,且頗具成效;隨著教改推動全國廣設高中職,面臨挑戰,因應時局變遷,姚聰榮校長於1996年試辦綜合高中,學校得以擴大發展。戰後淡江中學學校經費及校舍修建,早期仍依賴加拿大長老教

會總會每年提供經費補助,逐漸轉由以教會主日學捐款及學生學費支應,經由轉型綜合高中發展,學生人數成長,學校財務逐漸走向獨立。學校教職員戰後也由校友及教友身分為主逐漸轉變以教學專業為主,在私校資源有限的情形下,教職員流動情形偏高。戰後因成為一般私立學校,學生來源不再以教會子弟為主,在私校的學費門檻下,初期學生來自中上家庭居多,且學生來源遍及全臺,其中,由於總會提供原住民學子學費補助,因此培育眾多原住民菁英,隨著教改政策,廣設高中職校,目前淡江中學學生主要來自大台北地區,故全校住宿生所佔比例不到十分之一。戰後隨著時代的變遷,私立學校納入政府教育體系管理,教學活動要依教育法規,無法進行宗教課程,淡江中

學改以論理課,住宿生活以及晨間禮拜、宗教節慶等活動來傳播信仰,隨著學校的擴張,淡江中學宗教氛圍正逐漸淡化中。淡江中學自創校以來,一向著重全人教育,音樂和體育活動為歷任辦學者所重視,戰後初期,因教育法規及該校資源缺乏,無法順利設立音樂專科,但音樂活動仍在校園各角落進行著,直到1994年設置音樂班、美術班,承繼淡江中學美育傳統。美術教學在陳敬輝立下教育典範後,美術教學由淡江中學師徒相承一代傳一代,及至1994年年美工班、美術班設立,延續淡江的美育精神。橄欖球運動創始自淡江中學,即使早期經費困難,校友們相約組成OB,盡全力支持這項運動,傳承淡江中學橄欖球運動精神。