長榮海運 據點的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦曾樹銘、陸傳傑寫的 航向台灣:海洋台灣舟船志(精裝典藏版) 和戴寶村的 台灣的海洋歷史文化都 可以從中找到所需的評價。

另外網站榮獲「第四屆中國貨運業大獎 - 長榮海運也說明:我們將會更加倍努力,致力提昇各項服務品質與作業效率,並建立更多的服務據點,以協助貨主掌握商機。」 「第四屆中國貨運業大獎」的主辦單位- 中國航務週刊表示,此次 ...

這兩本書分別來自遠足文化 和玉山社所出版 。

國立屏東科技大學 農企業管理系所 鄭秋桂所指導 余奏享的 服務品質、企業形象、經營績效與農民參與農會會員意願之研究-以高樹鄉農會為例 (2020),提出長榮海運 據點關鍵因素是什麼,來自於農民、農會會員、高樹鄉農會、服務品質、企業形象、經營績效。

而第二篇論文國立暨南國際大學 歷史學系 林玉茹所指導 楊惠琄的 清代至日治時期梧棲港街的發展與貿易變遷 (2010),提出因為有 梧棲、港街、島外貿易網絡、島內市場圈、新高港的重點而找出了 長榮海運 據點的解答。

最後網站長榮總裁張榮發獲義國政府頒發勳章 - 經貿透視則補充:1998年併購原義大利國營的義郵輪船公司(Lloyd Triestino)(目前更名為義大利海運公司)。如今長榮海運除里沃濃(Livorno)、的港(Trieste)等主要據點外,義大 ...

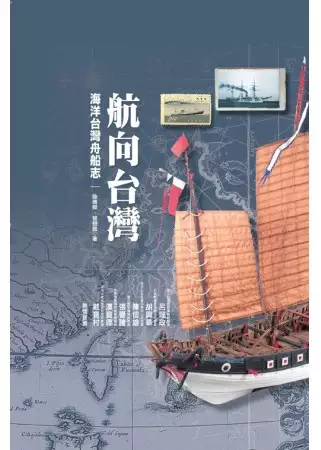

航向台灣:海洋台灣舟船志(精裝典藏版)

為了解決長榮海運 據點 的問題,作者曾樹銘、陸傳傑 這樣論述:

引導台灣進入世界歷史舞台的交通工具,非舟船莫屬;影響台灣歷史走向的重大事件,更無不與舟船相伴相生。 ● 阿美族聖舟是艋舺的原型? ● 台灣是否曾出現邊架艇? ● 十七世紀台灣為何登上世界歷史舞台? ● 鴉片戰爭後為何引發中國帆船熱? ● 哪種船促使鄭氏家族成為西太平洋的海上霸主? ● 昔日太陽帝國--日本如何掀起台灣航運的現代化? ● 長榮海運(EVERGREEN)如何壯大到與全球貨櫃海運畫上等號? 不知舟船,遑論海洋歷史文化? -非知不可,影響台灣歷史的舟船大事紀 台灣位於歐亞大陸的東南邊緣,地處亞熱帶,浸潤於黑潮之中,成為向南航行的物種之舟與南島原民之鄉。海洋

文化是近年台灣社會熱的話題。可惜的是,大多只是概念上的探討,鮮少觸及實體,其實舟船才是海洋文化最重要的載體。 自史前時代以來,一波又一波的先住民搭乘拼板舟、帆筏等不同形式的舟楫來到台灣。不論是傳統的中式帆船、西洋帆船、東洋船,匯集於台灣海域,進行海上貿易,形成一道亮麗而多元的船舶文化風景。 從明末到光復初期,五百年間,福船是往來兩岸,輸送人貨、海上衝突,最主要的交通工具與海戰利器。十七世紀,鄭芝龍領導的閩南集團,之所以得以縱橫西太平洋,便得力於福船的優越性能。直到一九四九年後,海峽兩岸往來斷絕,福船才消失於台灣的海岸。 近年台灣的長榮海運與陽明海運發展成為世界知名的海運公司,為台灣

原本多元海洋文化增添了更大的光采。 歷史上,台灣舟楫的榮枯與演進,顯著的影響著台灣住民在遷徙拓殖、文化交流、海上交通貿易、海洋資源利用以及海權擴張的能力。本書首創以歷代舟船演進史料及復原船為主,精彩詮釋海舶與台灣歷史息息相關的精采篇章,是了解海洋台灣歷史文化不可或缺的經典書籍。 史無前例,歷史巨舶真相大揭秘, 彩色圖解,台灣發展史全新透視。 探討海洋文化,如果不了解歷史上的海舶與舟楫,容易流於空談。可惜長久以來台灣一直缺乏探討舟楫與海舶的出版品。 本書整合歷史文獻、文人札記、外國資料,進一步篩選、彙整與釐清,呈現船舶與台灣歷史的關係,並描繪了台灣步入世界舞台的背景,可以說是一

部「船與海洋台灣的故事集」。 書中除了介紹南島民族的舟楫、台灣開發史上關鍵角色-福船之外,荷蘭的Fluyte、西班牙的gallean以及對台灣現代漁船影響極深的日本和舟也都是本書介紹的重點。 全書以豐富的古地圖照片、復原古船模型與精緻的船舶結構插畫,描繪出千百年來影響台灣各個層面的船舶與舟楫,詳細介紹古今舟船的樣貌與功能,以及其在台灣歷史上所扮演的角色。 尤其難得的是,作者根據日本探險家在日據初期拍攝的幾張模糊不清的影像,確認了傳說中「艋舺」的真實樣貌,這是歷史上的第一次,算是本書對台灣南島海洋文化致上的一份最高獻禮。 本書特色 ●圖文並茂:豐富的復原古船實物照片,珍貴的古地圖

、老照片,讓讀者在文字之外可以獲得更多資訊。 ●內容淺顯專業:作者以多年的舟船研究,用淺顯的筆觸及說法,描繪出每個歷史巨舶的故事。 ●涵蓋範圍廣泛:凡是與台灣歷史發展息息相關,從南島文化、明清海上爭霸、日治海運發展到現代航運,皆都優深入淺出的論述。 作者簡介 曾樹銘 「古船重建」的文史技藝者,出生於基隆市,文化大學中文系畢業,海洋大學海洋事務與資源管理研究所碩士。船史與復原船研究及地方文史工作者、「台灣船」復原計畫推動者、五米樂載具研造協會發起人、基隆樹銘海舶工作站負責人。 曾樹銘小時候住家就在基隆港邊,每天看各式船隻進出,因此對漁船、軍艦、商船十分熟悉。 著手製作復原古船

之前,曾樹銘必先鑽研古籍,仔細推演當朝度量衡與各項船艙設備;其製作之復原船無不手工精準,令人讚嘆。國立自然科學博物館、國立臺灣歷史博物館、長榮海事博物館及陽明海洋文化藝術館分別典藏他的「肆佰料戰座船」、「台灣船」等復原古船模型。 此外,曾樹銘也在社區大學開課,講授船的故事和船模型製作,並且與學員動手做實用帆船和獨木舟。 陸傳傑 曾任大地地理雜誌總編輯,著有《裨海紀遊新注》(榮獲2002年圖書綜合類金鼎獎、小太陽獎)、《南管賞析入門》(榮獲1995年有聲出版類金鼎獎)、榮獲金鼎獎雜誌編輯獎(1992年)

服務品質、企業形象、經營績效與農民參與農會會員意願之研究-以高樹鄉農會為例

為了解決長榮海運 據點 的問題,作者余奏享 這樣論述:

農會過去是台灣農村發展的重要的角色,並與農民的關係緊緊地結合在一起,然隨著農業人口老化、農田面積減少及農業產銷模式之改變,農民亦隨農業整體經營環境的改變而減弱對農會的附著度,造成基層農會會員逐年減少之困境。本研究以高樹鄉農會5270個會員為研究對象,依分層抽樣進行300份問卷發放與收集,總計回收280份有效問卷,有效回收率93.33%。並以SPSS 22.0統計套裝軟體作為分析的工具,針對樣本資料進行樣本結構、敘述統計、信度、因素、ANOVA、Pearson 相關及迴歸等分析,據以檢定農會服務品質、企業形象、經營績效與參與會員意願等四構面的差異與關係。研究經過驗證與實證分析,歸納出下列主要結

論:(1)服務品質對企業形象、經營績效與農民參與會員意願具有正向影響關係。(2)企業形象對經營績效與農民參與會員意願具有正向影響關係。(3)經營績效對農民參與會員意願具有正向影響關係。(4)農會會員之人口統計變數對服務品質、企業形象、經營績效與參與會員意願,部份具有顯著差異。依據研究實證結果與結論,提出針對農村人口結構改變,修訂農會會員相關制度、精進農會服務效度與廣度,促進青年農民參與會員意願及政府應輔導農會建立企業形象與穩定經營績效等之建議,俾供未來各級農會經營發展及政府機關訂定農會相關法令規章之參考。

台灣的海洋歷史文化

為了解決長榮海運 據點 的問題,作者戴寶村 這樣論述:

「過鹹水」是台灣人的共同歷史記憶,所有的台灣人都是海洋之子。 身處廣闊海洋中的台灣島,不但形成過程與海洋密切相關,居住在島上的各個不同族群,也都有海洋活動的歷史經驗,部分史前族群和平埔族人駕駛側翼板的船隻配合洋流、季風遠航,東海岸的卑南族有海祭祭典,蘭嶼島上的達悟人更是典型的海洋民族。清帝國治台期間,漢人冒險渡過黑水溝前來台灣,其冒險、奮鬥、打拚、追求「出頭天」的精神,成為台灣強韌生命力的根源,而一九四九年另一批橫越台灣海峽移入台灣的新住民,則增加了台灣社群構成的多樣性。 台灣是一個多元族群的國家,就移民歷史特質而言,「過鹹水」是台灣人的共同歷史記憶,所有的台灣人都是海洋之子。因此

,從海洋的角度觀看台灣的歷史與文化,可以發現各族群間的共同點,進而型塑新世代的民族特質,建立新的主體文化與共同價值。 本書特色 1.從海洋誕生的台灣島、駕獨木舟漂流的南島語族、艱險橫渡黑水溝的漢人、大航海時代台灣地位的重要、清代時期的沿岸航運與東西對渡、日治時期的日台航線與南進基地、現代海運的發展與貨櫃船王國的建立,以及全球化下的跨海新住民與縱橫四海的台商,完全從海洋的觀點,闡述台灣的歷史與文化,在在顯示台灣與海洋的密切關係。 2.金鼎獎優良圖書推薦《近代台灣海運發展——戎克船到長榮巨舶》一書的作者戴寶村教授,再次從海洋出發闡述台灣的歷史,但文字更簡潔,脈絡更清晰,適合一般大眾閱讀。

作者簡介 戴寶村 一九五四年出生於北海岸一個偏遠的散鄉(窮鄉)——三芝鄉,早年初到台北讀書,還被人戲謔地稱作「三枝香」,尤其是當地址寫到「新庄村番社後」時,跟那些住在仁愛路、中正路等的同學相比,總覺得頗為自卑。 後來三芝出了李登輝總統,更有江文也、杜聰明、盧修一等名人,尤其在「脫漢入番」的趨勢下,加上林媽利醫師在他的DNA檢驗報告中註上「父系有非漢人的東南亞血緣」後,從此尋回自信,還以老家「番社後」的地名感到「自慢」。 濱海生長的背景,使得在潮間帶撿拾蚌貝、石滬摸蝦抓魚、牽罟分魚,以及採石花菜換學用品等,都是他年少時代的回憶,而在家中就可約略聽到的浪濤聲,則已成為深層的身心脈動共鳴

。從三芝到台北唸書的必經之地淡水,其山河海交會與豐富的歷史元素,更是讓他印象深刻,也成為走上學術道路的感性動機與理性動力。 師大歷史研究所碩士論文且出版成書的《清季淡水開港之研究》,奠定他的海洋史研究走向,而博士論文〈近代台灣港口市鎮發展〉,則代表更大空間的開展,至於跨世紀之年的《近代台灣海運發展——戎克船到長榮巨舶》(玉山社出版)著作,則象徵學海壯航,並獲得金鼎獎優良圖書推薦。至此,海洋史的研究成為他的學術主航道。 他不確定海洋的壯闊深沉與自由多變,是否影響了他的性格,但可以確定的是,他除了將海洋史作為學術重點之外,並不願意只拘泥於比較單一鑽研的領域,所以也有其他的學術關懷與投入,包

括通史類書籍、區域史、家族史、客家族群史、縣市鄉鎮志書、諺語文化等。 然而,台灣海洋歷史文化始終是他最關注的課題,台灣的海島條件、海洋子民、海洋經貿、海洋文化等是台灣立國的要件,脫陸入海是台灣開闊的生路,他堅信海洋台灣到海洋國家是歷史必然的航向,希望藉由這本《台灣的海洋歷史文化》的出版,讓國人能知海、親海、入海、護海,進而「快樂出航」。

清代至日治時期梧棲港街的發展與貿易變遷

為了解決長榮海運 據點 的問題,作者楊惠琄 這樣論述:

本文嘗試建構清代至日治時期梧棲「港街」的發展實態、市場圈、貿易網絡以及商人活動變化之歷史圖像,進而解析傳統港街在政權鼎革下如何變化之課題。位於清水海岸平原的梧棲地區,其開發過程深受氣候、地形與水文等自然環境影響。清代以來,該地的發展模式由鄰近大肚山麓的東邊近山地區街市逐漸向西邊的梧棲港街近海地區拓展。港口的機能,由最初的漁業成熟到輸出米穀。在道光年間,以中部地區米穀市場竄起的梧棲港街發展形成,梧棲港更因躍升國際樟腦走私港而聲名大噪。 開港時期的梧棲港由私口變為小口,港口機能、港街地位進一步的提昇,貿易活動亦達到新一波高峰。在島外貿易網絡上,傳統兩岸貿易遍及廈門、獺窟、按頭、祥芝、鷺江和汕頭

等,在泉州等地具有一定的聲譽與商業地位;樟腦貿易也透過洋行逐漸擴張至香港乃至於全世界。在島內市場圈上,梧棲港街的市場圈幾乎涵蓋中部地區已至全島。梧棲港街的商業特質極其濃厚,港街人民的經濟生活大半皆是仰賴港口貿易活動,梧棲商人活動的影響力甚至拓展至泉州和彰化縣城等地方,其中郊商家族仰賴於貿易活動而逐漸累積財富,成為舉足輕重的地方菁英。進入日本殖民統治時期的梧棲港街,在1908年縱貫鐵路全線完成前,臺灣的物資溝通仍然甚為仰賴水運,其兩岸貿易網絡和島內市場圈並未遭受太大的限制和影響。至於縱貫線通車後,梧棲港街也可明顯感受到經歷一次「空間革命」,梧棲港街的商業貿易失去了米穀集散、輸出港的重要地位。就新

高港規劃建設時期而論,1930年代日本政府積極發展臺灣工業化之際,興築中部第一大港與市鎮的計畫被提出,梧棲港街商民積極投入新高港之築港請願運動,可見國家力量的始終左右港街社會的整體發展;但是,在1940年代之際,隨著日本政府在東南亞戰線的過度擴張,增添龐大的軍事經費,連帶地也使得新高港缺乏國家建設經費而停廢。最後,特別輸出入港時期的商人活動與貿易模式仍然延續清末的情況,但是,隨著日本政府推動樟腦販售株式會社化、地方自治制度的改正以及信用組合的成立,皆改變傳統港街商人貿易活動的模式。在築港時期的港街商人活動則是轉向於投入新式工業之中,由下魚寮庄的戶口簿中可以看見許多筏夫、挑夫轉行成漁夫的現象,亦

已說明傳統港街貿易結構與職業分佈變遷的具體面貌。

長榮海運 據點的網路口碑排行榜

-

#1.長榮海運續深耕拉美營運布局,於哥倫比亞設新據點

長榮海運 (2603)於今(14)日表示,著眼於拉丁美洲的長期成長潛力,長榮持續進行營運布局,在主要航運據點成立自有船務代理公司,強化區域性作業效能, ... 於 today.line.me -

#2.大榮貨運據點

長榮集團始自於長榮海運,由集團創辦人暨總裁張榮發先生於1968年9月1日創立,藉由一艘十五年船齡的雜貨船「長信輪」,為集團奠下發展基礎,並於1985年 ... 於 bonny-in-the-box.de -

#3.榮獲「第四屆中國貨運業大獎 - 長榮海運

我們將會更加倍努力,致力提昇各項服務品質與作業效率,並建立更多的服務據點,以協助貨主掌握商機。」 「第四屆中國貨運業大獎」的主辦單位- 中國航務週刊表示,此次 ... 於 www.evergreen-marine.com -

#4.長榮總裁張榮發獲義國政府頒發勳章 - 經貿透視

1998年併購原義大利國營的義郵輪船公司(Lloyd Triestino)(目前更名為義大利海運公司)。如今長榮海運除里沃濃(Livorno)、的港(Trieste)等主要據點外,義大 ... 於 www.trademag.org.tw -

#5.長榮船期表在PTT/mobile01評價與討論

長榮集團始於長榮海運公司,由集團總裁張榮發博士創立于1968年, 2007年起整合長榮集團旗下的長榮海運. ... 「全球據點通訊資料」方便客戶快速查詢長榮全球各服務 . 於 drink.reviewiki.com -

#6.駐館與駐地關係- 駐德國台北代表處漢堡辦事處Taipeh ...

漢堡為德國第二大城、海運中心及經貿重鎮,包括我國三大海運公司:長榮、陽明、萬海及其他60餘家台商公司均在漢堡及週邊城市設立據點。駐處經常協助台商與 ... 於 www.roc-taiwan.org -

#7.長榮集團

長榮 集團發展至今,業務範圍涵蓋海運、航空、旅館等相關事業,為全球客戶提供迅捷可靠的海、陸、空貨運運輸及安全、舒適、便捷的航空客運,與溫馨、典雅、貼心的飯店服務, ... 於 www.evergreen-group.com -

#8.鐵意志與柔軟心- 張榮發先生特展

目前長榮共經營約200艘貨櫃船,全球服務據點約300處。 ... 1986年7月17日,美國洛杉磯—芝加哥雙層貨櫃列車啟航,為長榮海運環球全貨櫃定期航線之延伸。 於 www.cyff.org.tw -

#9.長榮海運整併揮別長榮國際| 產業熱點 - 經濟日報

長榮海運 大整併,終止與長榮國際合作關係,收回四大子公司船運代理業務;業內人士說,長榮海運近年來持續整合全球業務,營運效益... 於 money.udn.com -

#10.長榮海運公司 - 雅瑪黃頁網

長榮海運 股份有限公司創立於1968年9月1日,成立之初,僅以一艘二十年船齡的雜貨船刻苦 ... 長榮海運服務網絡遍佈全球80多個國家,服務據點多達240餘處,所經營的遠、近洋全 ... 於 www.yamab2b.com -

#11.長榮海運 - 求真百科

長榮海運 (英語:Evergreen Marine Corporation,LSE:EGMD 、臺證所:2603),是一家中華民國籍的海運公司,為長榮集團核心事業之一,也是臺灣第一大海運公司。總部位於 ... 於 factpedia.org -

#12.長榮海運擴大全球服務網,增設印度三辦事處

長榮 表示,由於印度地區幅員廣闊,為提供貨主良好的服務,上述六據點以外的區域,目前將仍由該公司在當地的代理行Greenways Shipping負責。 總公司設於 ... 於 www.evergreen-marine.com -

#13.征服四海:長榮海運(股)公司

榮海運得以穩健發展。未來,我們將 ... 立迄今即將滿四十週年的長榮海運,從最初僅擁有一艘廿年船齡 ... 長榮的服務據點約二百五十處,遍佈八十多國,綿密的服務網路涵. 於 www.nacs.org.tw -

#14.土地銀行統籌主辦青標海運美金9500萬元聯貸案 - Taiwan News

近年來隨企業國際化及貿易自由化,公司已成為長榮集團建立全球運輸網路重要據點事業。鑒於中國大陸近年經濟發展快速成長及兩岸經貿交流持續增溫,公司並 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#15.長榮海運- 關於長榮

公司基本資料 ; 主要業務, 船舶運送業/ 船務代理業/ 貨櫃集散站經營業 ; 提供產品/ 服務數量, 705.44 萬TEU (20 呎標準貨櫃) ; 員工數量, 2,009 人 ; 海內外據點, 主要營運據點 ... 於 csr.evergreen-marine.com -

#16.定期貨櫃航運公司經營策略之研究The Study of Development ...

長榮海運 公司與陽明海運公司是國內有兩家著名的遠洋貨櫃航運公司,名 ... 業據點。 現在全球貨櫃船公司的營業的新趨勢,從過去經營兩個港口之間的海上. 於 etd.lis.nsysu.edu.tw -

#17.稅後純益 - 新唐人亞太電視台

長榮海運 Q1獲利破千億每股盈餘高於市場預期. 2022-05-06 23:01:38. 長榮海運公布第一季財報,單季獲利來到1013.59億元,突破千億大關,每股稅後純益高達19.16元,遠遠 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#18.長榮海運股份有限公司|EVERGREEN LINE【工作職缺與徵 ...

更多長榮海運股份有限公司的職缺工作及相關福利介紹, 請上yes123 求職網投履歷。 ... 經營據點: 總部設於桃園市蘆竹區; 全球佈點: 共320個長榮海運網絡遍佈全球118 ... 於 www.yes123.com.tw -

#19.藍海上的綠色傳奇:淺論長榮海運經營策略作者

希望藉此淺論,以長榮海運的成功為例,想要深入了解有關海上運輸產業、商 ... 近年臺灣政府實施「新南向政策」,長榮早早抓緊商機,在東南亞設下據點,. 空運、海運 ... 於 www.shs.edu.tw -

#20.ABOUT US - 關於陽明

陽明海運集團成立於1972 年12 月28 日,自肇始以來全球 ... 故陽明海運透過整合全球服務據點與協力廠商之資訊系統,在 ... CKYH 與長榮海運合組CKYHE. 海運聯盟. 於 o-www.yangming.com -

#21.More content - Facebook

長榮海運 服務網絡遍佈全球118個國家,服務據點多達320處,所經營的遠、近洋全貨櫃定期航線涵蓋全球五大區塊。另除了主要航線外,亦開闢了區域性接駁船的服務網,縮短運送 ... 於 m.facebook.com -

#22.長榮晉升最強「航海王」!它如何把塞港危機變巨大商機 ...

回顧2021年,長榮海運(以下簡稱長榮)稅後淨利達新台幣2,390億元,年 ... 相較同業,長榮全球航運網路完整,在全球113國家有320個服務據點、150多條 ... 於 www.bnext.com.tw -

#23.各家船公司聯盟變化

全球三大海運聯盟之一:THE Alliance宣布現代商船(HMM)將加入THE ... 1) OCEAN(海洋聯盟): 中遠海控、東方海外、長榮海運及法國達飛海運。 於 www.kao-europe.com.tw -

#24.長榮海運股份有限公司 - 518熊班

長榮海運 服務網絡遍佈全球114多個國家,服務據點多達315餘處,所經營的遠、近洋全貨櫃定期航線涵蓋全球五大區塊。另除了主要航線外,亦開闢了區域性接駁船的服務網,縮短運送 ... 於 www.518.com.tw -

#25.長榮大陸布局海陸空齊發 - 萬泰國際物流有限公司_萬泰新聞

另外,長榮海運服務據點包括天津、青島、大連、寧波等18個大陸城市,另在許多城市也有與陸商合資經營內陸堆場、貨櫃運輸、物流產業。 於 www.dolphin-gp.com -

#26.長榮海運入駐如皋港 - 雪花新闻

日前,排名世界第六位的船公司长荣海运入驻如皋港。 ... 據瞭解,長榮海運的服務網絡遍佈全球80多個國家,服務據點達240多處,不論船隊規模還是貨櫃 ... 於 www.xuehua.us -

#27.長榮海運- 網站地圖

網站使用條款, 版權, 隱私聲明 及Cookie 聲明 長榮海運股份有限公司版權所有. Copyright© 1999-2022, All Rights Reserved by Evergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd. 於 www.evergreen-marine.com -

#28.長榮海運強化拉丁美洲營運布局 - 航港發展資料庫

【記者陳維強/台北報導】 長榮海運看好拉丁美洲長期成長潛力,持續強化營運布局,在主要航運據點成立自有船務代理公司,強化區域性作業效能,並積極 ... 於 data.motcmpb.gov.tw -

#29.長榮海運強化拉丁美洲營運布局- 財經- 工商 - 中時新聞網

長榮海運 在拉丁美洲潛力主要航運據點成立自有船務代理公司,強化區域性作業效能,並積極掌握市場脈動,優化航運網路,提升營運競爭力。 於 www.chinatimes.com -

#30.長榮海運公司- 交通運輸 - 黃頁都

長榮海運 服務網絡遍佈全球80多個國家,服務據點多達240餘處,所經營的遠、近洋全貨櫃定期航線涵蓋全球五大區塊。另除了主要航線外,亦開闢了區域性接駁船的服務網,,縮短運送 ... 於 huangyedu.com -

#31.長榮海運成立長榮印度公司,整合全球服務系統並提昇服務品質

王總經理進一步指出,原隸屬於孟買、那瓦夏瓦、新德里辦事處之代理行員工亦將全數納入新公司體系,繼續服務客戶,上述三地區以外的服務據點,目前則仍繼續由長榮的印度 ... 於 www.evergreen-marine.com -

#32.長榮從不定期船發展成全球龍頭「G級船」當年問世與麥克連競爭

但海陸服務的兩家主要競爭對手並沒有放棄,其中一家是長榮海運。一九六八年,長榮海運由雄心勃勃的台灣企業... 於 www.upmedia.mg -

#33.全台服務據點|長汎假期|長榮航空直營

長榮集團專區. 長榮海運專區. 職福補助 · 公司補助 · 長榮航太專區 ... 全台服務據點 ... 地址:台中市西屯區台灣大道二段666號1樓(台中長榮桂冠酒店). 於 www.everfuntravel.com -

#34.長榮海運整併揮別長榮國際| 豐雲學堂

長榮海運 (2603)大整併,終止與長榮國際合作關係,收回四大子公司船運代理業務;業內人士說,長榮海運近年來持續整合全球業... 於 www.sinotrade.com.tw -

#35.長榮海運| 寰宇百科Wiki | Fandom

長榮海運 與陽明海運、萬海海運並列為「台灣三大航運公司」。 目录. 1 簡介; 2 海運據點與航線 ... 於 theworld.fandom.com -

#36.名譽博士- 張榮發 - 國立交通大學

目前長榮集團業務規模已擴展至全世界,全球員工人數逾一萬七千人;其中長榮海運在全球有270個服務據點,遍佈亞洲、美洲、歐洲、澳洲及非洲等69個國家,貨櫃船隊 ... 於 www.nctu.edu.tw -

#37.長榮海運- 维基百科,自由的百科全书

長榮海運 (英語:Evergreen Marine Corporation,LSE:EGMD 、臺證所:2603),是一家中華民國籍的海運公司,為長榮集團核心事業之一,也是臺灣第一大、全球第6大海運 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#38.海運南向揚帆!航港局於印尼與建國大學簽署合作備忘錄

陳賓權表示,2017年臺灣與印尼的雙邊貿易金額達87.12億美元,為臺灣第14大貿易夥伴,是國籍航商重視的海外據點,包括長榮海運、陽明海運及萬海航運等 ... 於 www.motc.gov.tw -

#39.Evergreen Marine Corp即長榮海運股份有限公 - 中文百科知識

發展現狀. 長榮海運服務網路遍布全球80多個國家,服務據點多達240餘處,所經營的遠、近洋全 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#40.長榮海運股份有限公司 - 104人力銀行

長榮海運 服務網絡遍佈全球118個國家,服務據點多達320處,所經營的遠、近洋全貨櫃定期航線涵蓋全球五大區塊。另除了主要航線外,亦開闢了區域性接駁船的服務網,縮短運送 ... 於 www.104.com.tw -

#41.長榮海運股份有限公司

長榮海運 股份有限公司創立於1968年9月1日,成立之初,僅以一艘二十年船齡的雜貨船 ... 長榮海運服務網絡遍佈全球80多個國家,服務據點多達240餘處,所經營的遠、近洋全 ... 於 educom.niceshipping.com -

#42.船務報關 - 山隆通運

我們的據點分佈廣泛,替客戶創造了更多的商業契機,能滿足您各項需求。 ... 海運併櫃(LCL)服務; 海運整櫃(FCL)服務; 大宗散裝貨物運送; 特殊產品或貨物(超重、 ... 於 w3.slc.com.tw -

#43.長榮海運,發展現狀,培訓機制,信息化,最新動態

Evergreen Marine Corp即長榮海運股份有限公司,創立於1968年9月1日,成立之初, ... 長榮海運服務網路遍布全球80多個國家,服務據點多達240餘處,所經營的遠、近洋全 ... 於 www.newton.com.tw -

#44.emc -長榮海運股份有限公司 - 華人百科

EMC,EVERGREEN MARINE CORPORATION,長榮海運股份有限公司,是2008年的世界第四 ... 長榮海運服務網路遍布全球80多個國家,服務據點多達240餘處,所經營的遠、近洋全 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#45.大陸台商創造的臺灣物流特色文/中華民國物流協會

自一九九四年初,長榮海運集團即於大陸重要港口設立辦事處並投資堆場,目前共成立 ... 在中國大陸及港澳地區成立超過七十個據點,提供客戶空運、海運、物流運籌作業、 ... 於 www.sef.org.tw -

#46.開放的心靈與無羈的海運世界

長榮海運 香港公司副總經理 ... 長榮集團副總裁兼長榮海運董事長及中華民國輪船公會 ... 陽明海運於新南向18個國家共有37個據點,經營56條航線。 於 www.alumni.ntou.edu.tw -

#47.PowerPoint 簡報 - Tasker出任務

1968年,長榮海運公司以一艘十五年船齡的雜貨船「長信輪」展開了長榮集團在歷史上 ... 長榮海運服務網絡遍佈全球80多個國家,服務據點多達240餘處,所經營的遠、近洋全 ... 於 pic.tasker.com.tw -

#48.股票》股東會紀念品領取地點(長龍、全通、聯洲)全台徵求地點 ...

就幫大家整理全通、長龍、聯洲這三家公司的據點相關資訊,給大家參考囉^^. PS: 因資料龐大,請善用Ctrl+F 搜尋功能喔,並先打電話去詢問,以免白跑一趟喔! 於 goodideamin.com.tw -

#49.海運 - 天下雜誌

十六年前由一艘舊船起家,長榮海運的貨櫃運輸量明年將列世界第一,替台灣爭取第一面海運金牌。 長榮也早已在海外建立起七十幾個據點,成為服務業裡以台灣為基地的最大 ... 於 www.cw.com.tw -

#50.長榮海運據點延伸文章資訊 - 保險與保戶的第一站

長榮海運據點 ,你想知道的解答。長榮集團始於長榮海運公司,由長榮集團總裁張榮發博士創立于1968年9月1日。成立之初,僅以一艘十五年船齡的雜貨船刻. 於 insurancewikitw.com -

#51.關於海運公司@ 快遞百科

1984年,長榮海運開闢了史無前例的環球東西雙向全貨櫃定期航線,以高效率之全自動 ... 長榮海運服務網絡遍佈全球80多個國家,服務據點多達240餘處,所經營的遠、近洋全 ... 於 christi56o4.pixnet.net -

#52.《航運股》長榮航首季EPS0.64元再添購777F貨機17:10

全球疫情未歇,海運塞港致海轉空效應延續,加上烏俄開戰影響,加深供應鏈斷鏈危機,航空貨運需求與運價維持高檔。8架貨機運能全數到位,貨收呈現跳躍成長 ... 於 www.yuanta.com.tw -

#53.航運股風浪大長榮當沖「違約交割」逾4615萬 - 鏡週刊

翻攝自長榮海運官網) ... 證交所統計,23日申報的長榮違約交割券商,分散在14家證券商各據點,違約金額最高前三名為華南證券東勢分公司、台新證券 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#54.高雄岡山農工職場參訪長榮海運貨櫃輪與訓練中心

財團法人張榮發慈善基金會從事急難救助、醫療補助、災害救助及喪葬補助,秉持張榮發創辦人助人濟世的理念,將溫暖及救助傳達給困難民眾及團體,協助他們度過難關、經濟 ... 於 www.cyff-charity.org.tw -

#55.海運業拓展中國歐美線 - 蘋果日報

紛紛投入巨型輪以中國為主據點. ... 繼萬海航運(2615)以中國為據點,新闢多條至歐美等遠洋航線後,長榮海運(2603)今日起新增廈門至美西航線。 於 tw.appledaily.com -

#56.長榮海運四企四乙陳鳳月龔宜珣林佳蕙黃渝捷 - SlidePlayer

18 投資碼頭實體國內唯一具有碼頭資產的航商,提高船舶在碼頭的作業效率及降低營運成本,長榮海運服務據點多達240餘處台灣高雄的第五貨櫃中心 於 slidesplayer.com -

#57.長榮海運

長榮海運 股份有限公司(簡稱長榮海運、長榮)是台灣一家大型航運公司,為 ... 長榮海運網路及於全球80多個國家,服務據點240餘處,所經營的遠、近洋全 ... 於 eportfolio.lib.ksu.edu.tw -

#58.民國88年模範航港從業人員當選名單及事蹟

一九七六—一九八四年:派駐紐約,歷任長榮海運(美國)公司課長、經理職務,負責美國地區之運航業務,並協助規劃、研討選擇長榮環球航線靠泊之港口及裝卸公司。 於 www.cdnsp.com.tw -

#59.長榮vgm

長榮集團始於長榮海運公司。發展迄今,服務網路已遍及 ... 長榮海運與以色列國營ZIM航運公司簽訂貨櫃交換合作協定.並將以色列全球航線之據點. 地址: 臺北市中山區民生 ... 於 www.visualihts.me -

#60.陽明、萬海繼續旺:3大因素帶動,貨櫃航運業今年預期仍是好年

由於長榮尚有新船訂單約67艘,新增運能約60.7萬TEU,長榮排行有望「坐7望6搶第5」。 長榮集團以海運起家,已故創辦人張榮發在1968年創立長榮海運,當時僅靠著一艘15年船齡 ... 於 www.storm.mg -

#61.海事尖兵月薪15萬!長榮海運專班今開放報名「來存第一桶金」

為擴大培育國籍海事專業人才,長榮海運與國立臺灣海洋大學合作開辦輪機 ... 此外,長榮海運的服務網路遍及全球,在重要的據點也有輪機人員的外派職 ... 於 finance.ettoday.net -

#62.長榮海運股份有限公司

長榮海運 成立於1968年9月,是國內一家貨櫃航運服務業者,以遠洋航線為主, ... 2016年6月,取得墨西哥灣區的三港口直航據點,包括休士頓、莫比爾及 ... 於 www.moneydj.com -

#63.【股票】最新!2022年股東會紀念品及發放時間一覽!領取地點

持有一千股以之上股東,請於營業時間內,持中鋼110年股東常會開會通知書正本至三家業者全台各地營業據點兌換。 □ 全通事務處理□ 長龍會議顧問□ 聯 ... 於 kikinote.net -

#64.南崁長榮海運地址 - Rachelay

長榮集團始自於長榮海運,由集團創辦人暨總裁張榮發先生於1968年9月1日創立,藉由一艘十五年船齡的雜貨船「長信輪」,為集團奠下發展 ... 並將以色列全球航線之據點. 於 www.rachelay.me -

#65.張總裁對航運事業的貢獻

1968 以一艘中古貨輪中信輪(Central Trust)創立長榮海運。 ... 2013 目前長榮共經營約200艘貨櫃船,全球服務據點約300處,航運網路遍及全球。 培養台灣海事人才. 於 www.oc.ntu.edu.tw -

#66.About group 關於長榮集團 - 長榮酒店

長榮集團始自於長榮海運,由集團創辦人暨總裁張榮發先生於1968年9月1日創立,由一艘十五 ... 長榮酒店; 首開台灣品牌進軍國際旅館業之肇始,旗下目前十家服務據點遍及 ... 於 www.evergreen-hotels.com -

#67.股東會> 上市公司 - 長榮集團股務網

長榮海運 | 長榮航空 | 長榮國際儲運 | 中央再保險 | 長榮鋼鐵. -- Select --, 2022 股東常會, 2021 股東常會, 2020 股東常會. 公司名稱, 長榮航空股份有限公司. 於 stock.evergreen.com.tw -

#68.長榮海運船期表 - WFG

船公司: 長榮海運股份有限公司代理商: 長榮海運股份有限公司遠東-澳洲航線(加收冷凍櫃船期上加有*者表示高雄星期五結關,請務必於當日11:00前進倉,出口貨物若未能於 ... 於 www.striveconfrnce.co -

#69.產業價值鏈資訊平台> 經營理念

1984年,長榮海運開闢了史無前例的環球東西雙向全貨櫃定期航線,以高效率之全自動 ... 的關鍵所在,長榮海運以企業全面「e化」來掌握競爭優勢,透過整合全球服務據點 ... 於 ic.tpex.org.tw -

#70.長榮第5艘F型新船「長裕輪」交付營運,拚服務再升級 - 玉山證券

長榮海運 (2603)宣布,旗下第5艘12,000 TEU級F型船「長裕輪」(Ever Fortune)已於10月30日在韓國三星重工巨濟造船廠交付,旋即投入亞洲-美國東岸(AUE) ... 於 m.esunsec.com.tw -

#71.長榮海運據點在PTT/Dcard完整相關資訊| 動漫二維世界-2022年4月

長榮海運長榮海運 與國立高雄科技大學簽訂產學合作開辦學士後輪機技術人才專班MAR-18- 2021. 長榮海運第六艘及第七艘12,000 TEU級新船交付營運跨太平洋航線再添 ... 據點? 於 comicck.com -

#72.長榮 - 公司治理中心

大洲,在114個國家設立315處營業據點,. 無論是船隊規模、貨櫃承載量與造船理念皆. 位居全球領先地位。 長榮海運在世界貨櫃航運史上寫下了許. 於 cgc.twse.com.tw -

#73.長榮海運公司簡介影片 - YouTube

Dedicated to Enriching Your Life 美好生活的連結者~自1968年創立以來, 長榮海運 積極佈局全球,以科技化作業與人性化服務,悉心處理客戶的每一個重要 ... 於 www.youtube.com -

#74.公司簡介 - 長榮海運

長榮集團始於長榮海運公司,由長榮集團總裁張榮發博士創立于1968年9月1日。成立之初,僅以一艘十五年船齡的雜貨船刻苦經營,憑藉著「創造利潤、照顧員工、回饋社會」的 ... 於 www.evergreen-marine.com -

#75.長榮集團於印度再增加五服務據點 - 長榮海運

長榮 集團宣布自十月一日起於印度地區再增加加爾各答(Kolkata)、海爾地亞(Haldia)、坎德拉(Kandla)、阿哈邁達巴德(Ahmedabad)、班加羅爾(Bangalore)等五服務據點,以提供 ... 於 www.evergreen-marine.com -

#76.月薪15萬元!長榮海與高雄科大攜手培育專才 - 自由財經

長榮海運 表示,長榮海運海勤人員有「海陸輪調」制度,船員得以兼顧家庭。另外,長榮海運的服務網路遍及全球,在重要的據點也有輪機人員的外派職缺。 一手 ... 於 ec.ltn.com.tw -

#77.兩岸直航開啟海空千億商機 - 今周刊

但生意不能不做,因此包括長榮、陽明等台灣業者,無不在重要據點布下重兵,以因應業務需求。如上海這種一級戰區,據了解,長榮、陽明等海運業者,都 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#78.長榮海運股份有限公司|工作徵才簡介|1111人力銀行

長榮海運 服務網絡遍佈全球118個國家,服務據點多達320處,所經營的遠、近洋全貨櫃定期航線涵蓋全球五大區塊。另除了主要航線外,亦開闢了區域性接駁船的服務網,縮短運送 ... 於 www.1111.com.tw -

#79.尖兵商情報導(2) 海參崴海陸轉運日益重要,長榮海運將開闢航線

... 適合船隻停靠,因此天然良港很多,150年來便是俄羅斯在遠東的重要海運據點。 此地海運界人士表示,我國長榮海運近期內可能開拓海參崴航線,而我國 ... 於 info.taiwantrade.com -

#80.長榮海運公司徵才說明會

長榮海運 服務網絡遍佈全球80多個國家,服務據點多達240餘處,所經營的遠、近洋全貨櫃定期航線涵蓋全球五大區塊。另除了主要航線外,亦開闢了區域性接駁船的服務網,縮短 ... 於 enroll.tku.edu.tw -

#81.進修1.5年賺月薪15萬?航海王特訓班再徵才

為了擴大培育國內的海事專業人才,以及厚植海運產業的軟實力,長榮海運 ... 輪調」制度,長榮海運的服務據點更是遍及全球,提供許多外派職缺,讓海/陸 ... 於 fnc.ebc.net.tw -

#82.長榮深耕拉美設4船務代理公司 - Yahoo奇摩

長榮海運 在拉美主要潛力航運據點成立自有船務代理公司,強化區域性作業效能,並積極掌握市場脈動,優化航運網路,提升營運競爭力。 在航線配置方面,長榮 ... 於 tw.yahoo.com -

#83.長榮物流股份有限公司

長榮 物流公司憑藉著多年的物流操作專業與經驗,提供客戶全方位物流服務,營業項目涵蓋海、空運貨物承攬、物流操作、報關、倉儲設計與營運、配送、加值服務、特殊貨物 ... 於 www.evergreen-logistics.com -

#84.長榮海運股份有限公司 - 大陸台商經貿網

長榮海運 開闢了史無前例的環球東西雙向全貨櫃定期航線,以高效率之全自動貨櫃船, ... 長榮海運服務網絡遍佈全球80多個國家,服務據點多達240餘處,所經營的遠、近洋全 ... 於 www.chinabiz.org.tw -

#85.長榮海運 - 台灣Word

長榮海運 股份有限公司創立於1968年9月1日,成立之初,僅僅以一艘二十年船齡的雜貨 ... 長榮海運服務網路遍布全球80多個國家,服務據點多達240餘處,所經營的遠、近洋全 ... 於 www.twword.com -

#86.船員眷屬服務 - 長榮海運

凡欲於基隆港、台北港、台中港、高雄港登輪探親之船眷,請依下列規定事項辦理,謝謝。 於 www.evergreen-marine.com -

#87.表彰對海運及航空的卓越貢獻成大19日頒授名譽工學博士學位予 ...

【台南訊】表彰長榮集團創辦人暨總裁張榮發先生對國家、社會的卓越貢獻,國立成功大學校長黃煌煇19日在台北舉行的名譽博士學位授予典禮,親自頒授名譽工學博士學位證書 ... 於 web.ncku.edu.tw -

#88.長榮海運規模

長榮海運 - 维基百科,自由的百科全书。 网站, www.evergreen-marine.com/tw. 長榮海運(英語:Evergreen Marine Corporation,LSE:EGMD 、臺證所:2603),是一家中華民國 ... 於 vehicletagtw.com -

#89.服務據點- 國泰世華銀行

國泰世華提供分行地址、ATM查詢、海外據點查詢,輸入您的位置將提供離您最近的據點查詢。 ... 長榮海運國際大樓. undefined. 338桃園市蘆竹區新南路1段163號1樓. 於 cathaybk.com.tw -

#90.長榮深耕拉美設4船務代理公司- 工商時報

長榮海運 看好拉丁美洲潛力,去(2018)年下半年起陸續在祕魯、智利及 ... 長榮海運在拉美主要潛力航運據點成立自有船務代理公司,強化區域性作業 ... 於 ctee.com.tw -

#91.船东新闻

長榮海運 與國立臺灣海洋大學三度合作開辦學士後輪機技術人才專班 ... 的「海陸輪調」制度,長榮海運的服務據點遍及全球,提供許多外派職缺,讓海/陸勤 ... 於 www.evergreen-shipping.cn -

#92.長榮推出行動商務系統「ShipmentLink Mobile」 - Evergreen ...

「船期查詢」提供完整的船期時刻表與最佳的船期組合。「電子郵件放貨查詢」功能讓客戶能即時掌握貨物電放的進度。「全球據點通訊資料」方便客戶快速查詢長榮 ... 於 www.evergreen-line.com -

#93.張榮發:我最愛的還是海運| 刁明芳 - 遠見雜誌

1968年長榮海運由一艘舊船起步,十七年(1985)內即躍居為世界第一大的 ... 長榮集團在英國和義大利的據點,將扮演進軍歐洲市場的先鋒部隊,未來將各 ... 於 www.gvm.com.tw -

#94.EVERGREEN @ 全球前十一大航商 - 碼頭介紹

EVERGREEN LINE 長榮海運簡述長榮海運創立於1968年9月1日,成立之初,僅以一艘二十年船齡的 ... 長榮海運的服務網路遍及五大洲八十多個國家、二百四十餘處的服務據點。 於 stmmaster101.pixnet.net -

#95.長榮海運強化拉丁美洲營運布局1月成立長榮哥倫比亞公司 - 鉅亨

著眼於拉丁美洲的長期成長潛力,長榮海運(2603) 持續進行營運布局,在主要航運據點成立自有船務代理公司,強化區域性作業效能,並積極掌握市場脈動, ... 於 news.cnyes.com -

#96.公司介紹 - ShipmentLink 地區資訊

長榮海運 股份有限公司. (高雄辦事處) 802 高雄市苓雅區四維四路177號. 連絡電話: 886-7-3378141. 電子郵件信箱: [email protected]. 於 www.shipmentlink.com -

#97.統一編號 - 就業大師- 國立臺灣師範大學

長榮海運 服務網絡遍佈全球115個國家,服務據點多達317餘處,所經營的遠、近洋全貨櫃定期航線涵蓋全球五大區塊。另除了主要航線外,亦開闢了區域性接駁船的服務網,縮短運送 ... 於 careers.otecs.ntnu.edu.tw