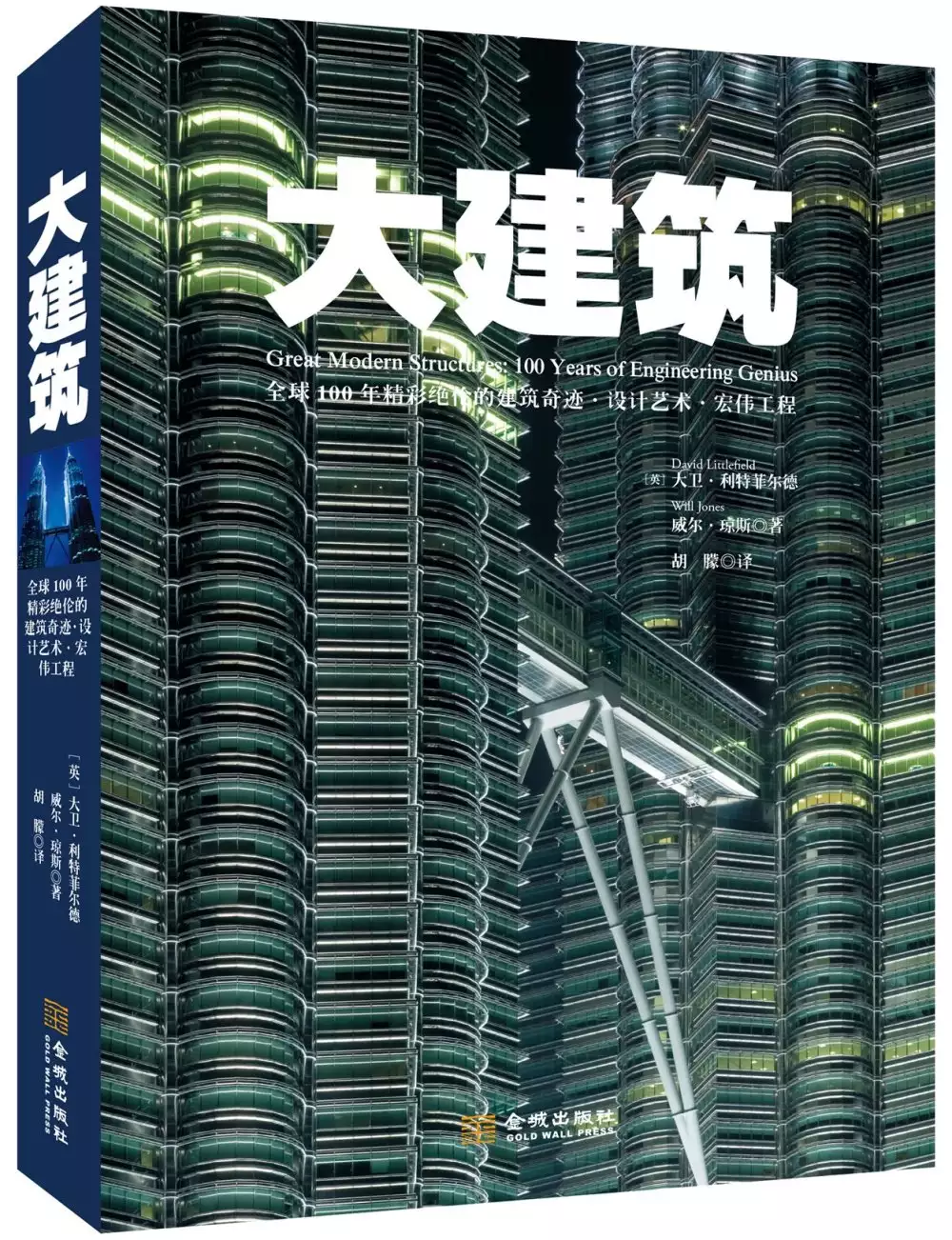

長江三峽大壩建造的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦大衛·利特菲爾德 (作者) 威爾·瓊斯 (作者)寫的 大建築:全球100年精彩絕倫的建築奇跡·設計藝術·宏偉工程 和何偉的 奇石:從城市到荒野的另類紀實都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自金城 和八旗文化所出版 。

逢甲大學 土木工程學系 許澤善所指導 王正揚的 壩體破壞主要原因及其破壞潛勢 (2020),提出長江三峽大壩建造關鍵因素是什麼,來自於構造地震、剪裂帶、變位地形特徵、破壞潛勢、翡翠大壩、三峽大壩。

而第二篇論文國立中山大學 中國與亞太區域研究所 林德昌所指導 陳苾鈐的 水庫興建與經濟發展:中國大陸的個案研究 (2013),提出因為有 水庫大壩、水庫移民、環境保護、經濟發展、公眾參與的重點而找出了 長江三峽大壩建造的解答。

大建築:全球100年精彩絕倫的建築奇跡·設計藝術·宏偉工程

為了解決長江三峽大壩建造 的問題,作者大衛·利特菲爾德 (作者) 威爾·瓊斯 (作者) 這樣論述:

《大建築》結合精美的圖片和詳實的技術信息,展示了令人嘆為觀止的工程壯舉。—《建築設計》(Building Design)《大建築》從高度、跨度、規模、外觀和力量方面,將眾多的構築物進行了分類,借此記錄了結構工程師是如何從潛在的邊界中跳脫出來,突破外形和材料的限制,建造出比以前更高、更長、更復雜的結構。書中既有像迪拜的哈利法塔這樣的高樓,也有如澳大利亞悉尼的海港大橋、法國南部的米洛高架橋等橋梁,還有北京和倫敦的奧林匹克體育場。而一些頗具創新性的結構,例如北海的特羅爾天然氣A平台,則足以體現出設計者和建設者的智慧。對於不同條目下的每座建築,作者都探討了特殊結構設計的復雜性、施工中遇到的挑戰,以及建

築物是如何與建築工程史的背景融為一體,並講述了工程師、建築師和施工人員的技巧和創造力。《大建築》中還特別提到了很多重要的建築師和工程師,包括諾曼·福斯特、弗蘭克·蓋里、扎哈·哈迪德、倫佐·皮亞諾、理查德·羅傑斯、埃羅·沙里寧、密斯·凡·德·羅和弗蘭克·勞埃德·賴特等。這是一部兼具權威性和趣味性的作品,書中所有的設想都已成為現實,因此能夠激發人們無盡的想象力。大衛•利特菲爾德(David Littlefield),《建築設計》、《藍圖》(Blueprint)、《英國皇家建築師學會雜志》(RIBA Journal)和《設計周刊》(Design Week)等雜志的長期撰稿人,倫敦切爾西藝術與設計學院

的訪問學者,講授室內和空間設計,並在巴斯大學講授建築學。著有《現代建築:倫敦》 (Modern Architecture: London)、《建築師的實踐指導》(An Architect’’s Guide to Running a Practice)和《重建倫敦》(London Regeneration)。威爾•瓊斯(Will Jones),出生於英國的建築記者和作家,現生活於加拿大安大略省,十五年來一直為全世界的設計雜志供稿。曾在多家刊物上發表文章,包括荷蘭的 《A10》和《構架》(Frame)、加拿大的Azure、比利時的DAMn、英國的《藍圖》和《英國皇家建築師學會雜志》、澳大利亞的《綠

色雜志》 (Green Magazine)。著有《新交通建築》(New Transport Architecture)、《如何讀紐約》(How To Read New York)、《21世紀未完成的傑作》(Unbuilt Masterworks of the 21st Century)和《建築師的速寫本》(Architects’’ Sketchbook)。 序一序二自序前言第一章 高度雙子塔 馬來西亞吉隆坡加拿大國家電視塔 加拿大多倫多熨斗大廈 美國紐約東方明珠塔 中國上海奧斯坦金諾電視塔 俄羅斯莫斯科台北101大樓 中國台灣西爾斯大廈 美國芝加哥聖瑪麗斧街30號 英國倫敦柏

林電視塔 德國柏林帝國大廈 美國紐約太空針塔 美國西雅圖橫濱地標大廈 日本橫濱泛美金字塔 美國舊金山廣州塔 中國廣州倫敦眼 英國倫敦夏德塔 英國倫敦哈利法塔 阿聯酋迪拜世界貿易中心一號大樓 美國紐約第二章 跨度明石海峽大橋 日本明石海峽龐恰特雷恩湖堤道 美國路易斯安那州蓋茨黑德千禧橋 英國蓋茨黑德馬仕朗防風暴大壩 荷蘭坎波•沃蘭汀步行橋 西班牙畢爾巴鄂海底隧道 英國到法國米洛高架橋 法國米洛附近,塔恩河悉尼海港大橋 澳大利亞悉尼泰晤士河水閘 英國倫敦厄勒海峽大橋(隧道) 丹麥到瑞典巴拿馬運河 中美洲的巴拿馬地峽千禧橋 英國倫敦普羅多思酒庄 西班牙巴利亞多利德第三章 規模伊甸園工程 英國康沃爾新

國家美術館 德國柏林安聯競技場 德國慕尼黑曠野戶外博物館新館舍 英國薩塞克斯郡北京國家體育場 中國北京大阪海洋博物館 日本大阪浮空貨運飛艇機庫 德國布蘭德生物圈 加拿大蒙特利爾千禧巨蛋 英國倫敦多功能大篷 德國曼海姆奧林匹克自行車館 英國倫敦倫敦奧林匹克體育場 英國倫敦達士嶺 新加坡2004論壇大廈 西班牙巴塞羅那第四章 外觀古根海姆博物館 西班牙畢爾巴鄂大中庭 英國倫敦大英博物館環球航空公司飛行中心 美國紐約約翰•F.肯尼迪國際機場蓬皮杜國家藝術和文化中心 法國巴黎橫濱港大棧橋碼頭 日本橫濱 悉尼歌劇院 澳大利亞悉尼費諾科學中心 德國沃爾夫斯堡濱海藝術中心 新加坡濱海灣原子塔 比利時布魯塞爾

蛇形畫廊臨時展館 英國倫敦0-14塔 阿聯酋迪拜塞爾福里奇百貨商店 英國伯明翰阿格巴大廈 西班牙巴塞羅那第五章 力量伊泰普大壩 巴西和巴拉圭之間的巴拉那河福爾柯克轉輪 英國福爾柯克帕洛弗迪核電站 美國亞利桑那州索諾拉沙漠特羅爾天然氣A平台 挪威附近的北海迪諾威克發電站 英國蘭貝里斯胡佛水壩 美國亞利桑那州和內華達州之間的科羅拉多河5M型風力渦輪機 英國默里灣直線加速器 美國加利福尼亞州門洛帕克市斯坦福直線加速器中心三峽大壩 中國湖北省宜昌市長江索引圖片提供致謝 人類最典型的特征是其重塑世界的能力。我們有足夠的力量來改變江河的流向,創造巨大的人工湖,建造雄偉的大樓,跨越寬闊的河

面。本書是對人造結構的一種頌揚,正是它們定義了現代世界。在某種程度上,這些結構都展現出了工程師、建築師和施工人員的創造力和技巧,還有十足的勇氣。但這並非是一份詳細的清單,單是規模巨大而又造型美觀的橋梁就足以填滿同等大小的書籍,而高樓大廈,甚至大壩也同樣如此。我們借由本書中的構築物,可以看到在過去的一百年里,工程師所取得的成就,不僅僅是已完成的作品,還有為了達到目標所研發出來的各種技術。預應力混凝土和鋼結構的發明、計算機的發明和數字設計技術的出現、全球定位系統的出現,以及其他類似的進步使得人類可以建造比以往更高、更深、跨度更寬的建築。隨著技術和工程的不斷改進,建設速度也有了驚人的提高。因此,大型

的結構工程,如中國台灣的台北101大樓(見第40頁)、米洛高架橋(見第130頁),甚至迪拜的哈利法塔(見第90頁)都在幾年內建造起來,不再需要數代人的努力。本書共分為五章:高度、跨度、規模、外觀和力量。前兩者相對來說不需要太多解釋,但其中也摻進了一些古怪的「詭計」:收錄了世界上最高的構築物,還關注了橋梁和隧道。它們就像工程里的明星,其名聲就頗具吸引力。規模、外觀和力量這幾章中的構築物也毫不遜色,我們能從中欣賞到工程師們的傑作。從千禧巨蛋(見第216頁)的龐大到大阪海洋博物館(見第200頁)的復雜,以及胡佛水壩(見第336頁)的規模或者福爾柯克轉輪(見第316頁)的獨創性,工程師在每一座構築物中

都起到了至關重要的作用。書中所有的構築物從某個層面來說都是力量的表現,它們滿足了社會、經濟或政治需求,其中一些在當時還引發了不少爭議,而另一些,如中國的三峽大壩(見第348頁)至今仍毀譽參半。一些構築物展現了人們的技術創新能力,而另一些則是為了表達一種壯志雄心。在這些案例中,建築師和工程師都超越了可能的界限,從而建造出魅力非凡且功能卓越的構築物。本書收錄的很多構築物對於讀者來說都耳熟能詳,例如蓬皮杜中心(見第258頁)、帝國大廈(見第60頁)和倫敦眼(見第79頁)——每座構築物都能被迅速地識別出來,因為公眾早已對這些非凡的成就印象深刻。而有些構築物可能知名度不高,如加利福尼亞州的斯坦福直線加速

器(見第344頁),或者西班牙的普羅多思酒庄(見第166頁)。但這本書仍為它們留有一席之地,因為它們是精巧絕倫、獨一無二而又頗具突破性的構築物。當然,本書中的案例研究並非都是「標志性的」:有一些永遠不可能成為「標志」,而另一些甚至尚未完工,竣工之後是否能得到全世界的認可尚不能確定。然而,每一座構築物都體現了一種特別的美,因為它們能夠滿足特定的功能需求。但人類的工程雄心卻永無止盡:在這本書出版之後的幾年時間里,我們必將見證更高的摩天大樓、更長的橋梁和令人興奮的新的「力量結構」。我們正努力向下一步、向尚未達到的目標邁進。人們總是認為這種激烈的競爭精神只屬於運動員或商業領袖,但看一看全世界非凡的建設

成就,你就會發現,磚頭、水泥、鋼和混凝土也能成就偉大的事業。

壩體破壞主要原因及其破壞潛勢

為了解決長江三峽大壩建造 的問題,作者王正揚 這樣論述:

目前世界各國為了使壩正常操作,均持續進行壩體安全評估。但壩體安全評估所依據的規範卻僅對地振動設防,而不對剪裂帶錯動設防。對於構造地震總能量而言,地振動能量僅佔10%以下,而剪裂帶錯動能量卻佔90%以上。有鑒於此,本論文探討壩體破壞之主要原及其破壞潛勢,研究結果發現壩體破壞主要肇因於構造地震中剪裂帶延伸進入壩體,而誘發壩體破壞之剪裂帶變位地形特徵包含上下游原河床之斷面寬度比值、原河床之深槽交會區位置、山體稜線出現高低起伏之位置、溪河蜿蜒曲折段位置、河岸高度脆性破裂段位置、成串的剪裂帶三角切位置、壩體上游河岸邊坡存在多階剪裂帶掀斜坡、藉由衛星影像圖辨識得到的剪裂構造位置、藉由GPS速度向量分佈圖

辨識得到的slip型或twinning型剪裂帶位置等。以翡翠大壩為例,由於原河道上下游斷面寬度之比值大、山體稜線高低起伏之河段同時座落在壩上游與下游、溪河蜿蜒曲折段座落在壩上游、河岸高度脆性破裂段同時座落在壩上游與下游、成串的三角切剪裂帶變位地形特徵座同時落在壩上游與下游、成串的三角切剪裂帶變位地形特徵同時座落在壩左岸與右岸、緊鄰壩體左岸之上游存在四階層之剪裂帶掀斜坡、藉由衛星影像圖辨識得到五群剪裂構造同時座落在壩上游與下游、藉由GPS速度向量分佈圖辨識得到slip型與twinning型剪裂帶座落在壩上游與下游,因而發現翡翠大壩之破壞潛勢高。以長江三峽大壩大壩為例,由於原河道上下游斷面寬度之比

值小、山體稜線高低起伏之河段僅座落在壩下游、溪河蜿蜒曲折段僅座落在壩下游、河岸高度脆性破裂段僅座落在壩下游、成串的三角切剪裂帶變位地形特徵僅座落在壩下游、緊鄰壩體上游不存在多階剪裂帶掀斜坡、藉由衛星影像圖辨識得到五群剪裂構造均座落在壩體下游、藉由GPS速度向量分佈圖辨識得到slip型與twinning型剪裂帶僅座落在壩下游,因而發現長江三峽大壩之破壞潛勢低。基於本論文結論,作者建議各國政府應重視構造地震主要效應(亦即剪裂帶錯動效應)對壩體安全的影響,唯有如此才能正確掌握壩體破壞之主要原因及其破壞潛勢。

奇石:從城市到荒野的另類紀實

為了解決長江三峽大壩建造 的問題,作者何偉 這樣論述:

如果你不認識何偉,就從這本《奇石》開始; 如果你已讀過《甲骨文》、《尋路中國》, 這本「番外篇」不容錯過! 何偉最新力作《奇石》, 精選改寫自十多年來發表在《紐約客》的深度報導, 是當今非虛構類寫作的最佳範本, 只要在何偉筆下,你就讀得到奇形怪狀的中國。 「中國就像是顆奇形怪狀的石頭,每個人都能看出不同的樣子。」------何偉 一個作家的筆,要如何趕上中國這個瞬息萬變的國家?在經濟的開放與城市的快速成長下,書寫中國本身乃至於這個國家對世界的意義,變成了一件十分具有挑戰性的事情。何偉的《奇石》被《時代雜誌》主編評價為「最好的長篇報導」,就在於他在中國

崛起的這十幾年間,一次又一次地用幽默生動的真實故事,寫出中國處於變化中的奇特面貌。 熟悉何偉從《消失中的江城》以降「中國紀實三部曲」的讀者,《奇石》可以被視為「番外篇」之作:是三部曲的前傳、書寫背後的心路歷程,也是書中人事地物後續發展的追蹤。何偉是如何開始學會觀察人群?他的第一篇中國紀實之作寫了什麼?那些出現在《尋路中國》、《甲骨文》書中的有趣旁線人物,他們完整的生命故事為何?《消失中的江城》的三峽大壩之水淹沒城市時,呈現出何種景象?何偉隨和平工作團到達中國時獨自一人,後來舉家搬遷回到美國中西部寫作,這過程中有多少同伴?發生了什麼趣事?在本書中皆有生動呈現。 何

偉的書寫,總是帶有本地居民又是外國觀察者的雙重眼光,這也讓他除了能生動地描寫人物面貌與地方的特殊環境外,還增添了許多發生在作者自己身上的奇聞趣事。閱讀本書,將是認識何偉這個人和他如何進行「非虛構類寫作」的最好途徑。無論中國或世界,只要在何偉筆下,你就讀得到跟奇石一樣題材另類、視角多維的故事。 名人推薦 史景遷 高度盛讚何偉 胡晴舫 專文推薦《奇石》 「何偉的作品平靜而充滿自信,以絕妙的語調和姿態賦予他所描繪的時刻生命。他知道何時應該參與行動,何時應該等待事情發生。」——史景遷 「讀這本書……這些是最好的長篇報導。」——《時代雜誌

》的主編法里德˙札卡利亞(Fareed Zakaria) 「敏銳地觀察發人深省的細節,是個動人的說故事高手。」——《波士頓環球報》(Boston Globe) 「何偉的筆觸是一種細微而幽默的第一人稱,輕易地引領讀者走過那些曾幾何時充滿情調但又平凡的地方。……他有一種能準確且大範圍描寫人物的天賦」——《華爾街日報》 「本書充滿啟示……精采絕倫……持續呈現何偉講述故事的天賦,這些故事是用幽默與深有同感的方式相互理解彼此的文化差異。何偉是真實故事的人性訴說者,一個敏銳的觀察者,一個作家。」——《大西洋月刊》(The Atlantic)

「一部易於親近、充滿人性且具有覺察能力的作品……這並不是教會你世界經濟或地緣政治的那種通用書,《奇石》的閱讀趣味極高,文筆流暢的同時卻充滿見識。」——明尼阿波利斯《明星論壇報》(The Minneapolis Star Tribune) 作者簡介 何偉 Peter Hessler 生長於密蘇希里州哥倫比亞市,普林斯頓大學主修英文和寫作,牛津大學英國文學碩士。1996-1997年他以「和平工作團」身份在四川涪陵教書,自2001年起才成為《紐約客》首位駐中國記者(至2007年為止),在此之前他只是在《華爾街日報》駐北京辦公室負責剪報。新世紀開始,他也是《國際地

理雜誌》、《華爾街日報》和《紐約時報》的長期撰稿人,保持著自由作家的身份。他的優秀報導為他贏得2008年美國國家雜誌獎(the National Magazine Award)。2011年,他被提名為麥克阿瑟學者(MacArthur Fellow)。 何偉是全球著名的旅遊觀察者,他也多次獲得美國最佳旅遊文學獎。他所著《甲骨文》曾進入2006年美國國家圖書獎(the National Book Award)非小說類決賽,《尋路中國》則獲得2010年度經濟學人、紐約時報等好書獎。這兩本書和他根據涪陵兩年所寫成《消失中的江城》(贏得奇里雅瑪Kiriyama環太平洋圖書獎)構成了他19

96-2007十年的「中國三部曲」。 2010年,何偉來到埃及,居住在開羅,學習阿拉伯語,參與當地的生活。我們相信不久就會看到他的新作。而他預告在五年後再度回到中國,繼續書寫新的中國傳奇。 譯者簡介 吳美真 雲林虎尾人,政治大學西洋語文學習畢業,紐約大學英美文學博士班肄業。曾任大學英文講師及各大出版公司專任和自由譯者,譯作九十餘本,包括《消失中的江城》、《美德書》、《逃出十四號勞改營》、《當耶穌再來》、《苛稅.胡同.法輪功》等。 前言 野味 胡同因緣 長城尋訪 齷齪的遊戲 海灘高峰會 大城女孩 沉

入水中 鈾礦工的寡婦 奇石 恕我直言 長大要做什麼? 我的四次汽車事故 國內國外 地主隊 汽車城 中國巴比松畫派 回到西方 唐恩醫生 推薦序 從中國尋路美國 來自密蘇里的彼得˙海斯勒有個中國名字叫何偉。他因為參加美國和平工作團,1996年到1998年在四川涪凌教英文,從此留居中國十多年,期間擔任《紐約客》雜誌特派員,撰寫一系列的中國觀察文章。他的《甲骨文》、《尋路中國》等書使他聲名大噪,成為當今美國採訪寫作中國第一人。 中國在二十一世紀躍為顯學,不僅在美國,全世界都想要理解中國。何偉的寫作適時提供了一扇窗子。比較起

其他趕熱潮寫中國的美國記者,何偉顯得突出用功。關於中國,他沒有試圖發明什麼大理論並努力證明之,除了吃鼠肉、買奇石,很少會像寫動物奇觀似地誇張描述中國怪象,他尤其花費極大篇幅在中國底層老百姓,使讀者近距離目睹中國社會生活,不先入為主夾帶一堆人云亦云的陳腔濫調。而且,他說中文──我要強調這一點,因為西方很多所謂的東亞專家、亞洲特派員寫出一本又一本的專書、學術著作,出了書之後還讓亞洲人翻譯回來,視為權威,但他們的東亞語言程度卻往往不如三歲孩童,號稱中國通卻只會說謝謝,寫書分析現代日本卻只住過日本三個月。 我第一次閱讀何偉的文章,就在《紐約客》雜誌。及至我自己也住進北京,每回有機會買到《紐約客

》雜誌,讀到何偉寫他開車出北京、三岔村度週末、買奇石,有點像現在閱讀朋友分享的臉書。漸漸,我發現自己在做反向閱讀。讀何偉的文章時,我並不是在讀中國,而是在讀美國。因為他在腦海裡建構他對中國的認識,而那些他選取的議題以及評論觀點反應了美國人的文化關注與價值判斷。自從搬到紐約之後,我更覺得何偉寫的中國,讓中文讀者的我更深入了解美國。 長江涪凌是中國鄉下,密蘇里是美國鄉下,雖然富裕程度不一。一個密蘇里孩子跑到長江沿岸小鎮教英文,這故事本身已是英國小說家葛林(Graham Greene)筆下的世界。和平工作團原是冷戰時代的產物,美國甘迺迪總統在六零年代設立,旨在鼓勵美國年輕人志願海外教英文,趁

機宣揚美國價值信念,以軟性力量對抗共產黨。這些美國年輕人宛如當年天主教廷派遣的傳教士,由美國政府送到世界各地,以慈善角色進行潛移默化的文化工作。試想,涪凌是中國鄉下,不先學中文,卻學英文?因此冷戰結束之後,許多外國政府(包括中國)依然對和平工作團抱持謹慎的態度。 然而,我之所以說這像葛林筆下的小說世界,因為政府總會有其戰略目標或政治動機,通常志願去偏遠地方服務(尤其是未知的國外)的年輕人往往有真摯熱誠,天真不知險。大時代背景之下,何偉這批九零年代才出去的美國年輕人更有紛雜理由,極其個人主義,有人純粹為了躲避一段戀情,而何偉自己不喜歡固定工作,想擁有寫作時間,順道學一個新語言。到了陌生國

度,這些美國人與周遭環境便起了化學作用,改變了自己,也改變了當地。 《奇石》裡,何偉描寫了兩位他在和平工作團認識的朋友。拉吉夫便活脫脫是葛林筆下的「沉靜的美國人」。和平工作團派拉吉夫去尼泊爾東部,一個人口不到六百的山區村落,他得了嚴重疥瘡,手臂甚至留下疤痕,他明白這是因為村子缺水的緣故,因為山勢陡峭,河流遙遠,難以取水,無法天天適當清洗。拉吉夫決意幫村子建抽水系統。一個毫無私心的崇高理想,使這個年輕人捲入了當地政治,逐漸淌進了華盛頓池塘。為了使政治遊說工作順利,他的積極手段當然也惹人非議。抽水系統建立了,財團也來了,觀光開發,村子變了様。 另一個朋友艾德斯坦留在東京,變成專跑日

本黑道新聞的唯一外國記者。 我住在東京時曾聽說過這號爭議人物,一般流言描繪他想要活出傳奇色彩,許多事蹟雷聲往往大過雨點。何偉與他同樣出身密蘇里,因此對他非常熟稔,寫出第一手觀察。 相較於後來成熟的採訪報導之作《甲骨文》或《尋路中國》,《奇石》收錄了何偉早期採訪之作,他當時仍未完全斂去美國人的氣質,對中國的觀察方式反應了美式思維。生活在美國,無車不行,汽車之於美國社會就像筷子之於中國飲食,不是不能刀叉吃飯,但吃中餐時頭號反應都是先找雙筷子。美國人何偉想盡辦法租了車,時常記述他的租車經驗,開車讓他見識中國公路文化,他和他朋友得以探索中國不為外人所知之處,終讓他寫出了後來的《尋路中國》。同樣

地,我看見了美國人對汽車所帶來的移動自由的依戀,他沒寫鐵路夜車的臥鋪,也沒寫民工擠爆的火車站,他寫了一整章奇瑞汽車與底特律汽車既競爭又合作的關係,象徵了美國與中國兩個國家現在的處竟。 《甲骨文》、《尋路中國》寫的是中國,《奇石》裡那個隱約影顯的國家卻是美國。十幾年後,何偉終於離開中國,回去美國,重新變成彼得˙海斯勒,回到美國鄉間,住在屋子而不是公寓,擁有屬於自己的車子,他卻發覺「中國變成我的參照標準,當我想到美國,我往往拿它和我在亞洲所認識的一切作比較。我對美國生活的想法變得越來越天馬行空,以致於我很難想像自己住在某個地方。但是,這也意味著我可以住在任何地方。」可能是因為這層體認,彼得

˙海斯勒舉家遷居開羅,可能新取了一個埃及名字,不叫彼得也不叫何偉了。 人生無非一趟漫遊之旅。何偉在他旅途中所隨手撿拾的奇石,有的粗糙刮人,有的光滑潤手,有的圖案繁密,有的簡單純色,他不斷逼促自己向前踏往未知,鼓脹的口袋裝滿了他沿途收來的石頭。當我們在海灘升起篝火圍成圈圈時,他將這些石頭放在我們掌中,供我們把玩賞味直到夜深,甚或天明。 胡晴舫 【作家】 前言 在我成長的過程中,偶爾我父親會帶著孩子們一起到各處進行訪談。他是密蘇里大學的醫療社會學家,因為工作的緣故,他必須去到一些我和我的姐妹覺得十分不尋常的地方,例如監獄、精神病院,以及鄉村衛生所。有一回

,他遇見一位住在馬克吐溫國家森林的大家族的後代。這座森林位於歐扎克斯高原深處,眾所周知,過去在這個地區,這個家族以粗暴的手腕控制著周圍的村莊。這位老頭子叫以利亞,訪談期間,他坐在一扇敞開的窗戶旁,並且將一把0.22口徑來福槍擱在膝上,防著松鼠闖入他們的談話。他老人家高齡八十,當我父親問他,當地是否有毒品問題,他一臉嚴肅地點頭說:「沒錯,我們確實有這個問題。這裡沒有藥房,如果我們需要什麼,就得大老遠開車去到沙冷。」(譯注:以利亞不明白作者父親所說的drug是指「毒品」,而不是「藥物。」) 以利亞提到不久前,他的喉嚨痛得連當地生產的西瓜都難以下嚥。最後,他去鄰近城鎮看一位獸醫,後者

迅速將他檢查一遍,然後診斷出他長了息肉。以利亞要求這位獸醫把息肉割掉。 「抱歉,我不是醫生,」獸醫說:「我不能這麼做。」 「哼,也許你不能,也許你能,」以利亞說。 而事情就是這個樣子。以利亞沒有說明接下來發生的事,也許他並沒有直截了當地威脅那位獸醫,也許他一直等到動了手術才離開獸醫診所。 我父親總是深深被他的訪談對象所吸引。當然,他喜歡和怪人及瘋子交談,但是對於沉默寡言者,對於按部就班、規規矩矩地過著日常生活的人,他也有著莫大的興趣。在他和我母親看來,密蘇里就像個異國,因為他們兩人都在洛杉磯長大,從來沒有料到會在美國中西部度過大半輩子。但是,

他們把密蘇里當成家;多年來,我父親一直在研究鄉間社區的保健問題,而我母親是一位歷史學家,曾寫過一篇有關密蘇里州猶太移民的論文。 我父親和任何人都談得來。如果一個工人來到我家,到了工作結束時,我父親對他一生的遭遇已經摸得一清二楚。有一回,一位水管工人來修理我們家的浴室,他和我父親相處得十分融洽,所以直至今日,他們仍然常常一起前往北密蘇里獵鹿。在我小時候,如果我和我父親碰巧坐在公車站或旅館大廳,而且無事可做,他會挑出一個人,然後問我是否注意到他有哪些特質。他會問我,這個人的衣著和舉止有什麼有趣的地方?他是做什麼的?以及他為什麼在這兒? 他讀研究所時,從一位老師那兒耳

濡目染學到了這種嗜好。這位老師是一名社會學家,名叫彼得.鈕,在上海長大,然後到美國讀大學。在共產黨於一九四九年取得中國政權後,他留在美國。他是我父親在匹茲堡大學的老師,之後有幾年,他們一起在波士頓的塔夫斯工作。彼得相信我的名字取自他的名字,這不完全正確,因為我父母也有其他叫彼得的親戚和朋友。然而,這也並非完全不是事實,所以我父母並沒有叫他不要自鳴得意。在我小時候,他是一個令人難忘的人物。他身高超過六英尺,有寬闊的肩膀和一個大肚皮,而他的頭大而禿,臉則和月餅一樣圓。除了喜歡觀察別人,他也培養出一種技巧,一種被他稱為「創造性笨手笨腳」的技巧。如果彼得想要達成某種目標,例如安撫一位交通警察,或在擁擠

的餐廳占到一張桌子,他會突然變成外國人,而別人總是想盡辦法為這位不知所措、結結巴巴的中國人解決問題,免得麻煩擴大。彼得有一個低沉、宏亮的嗓門,也喜歡說故事。和我父親一樣,他十分健談,也善於觀察,這兩種特色的結合是十分罕見的。此外,他也擁有一種流亡者的本事,一種不論身在何處,都能夠隨遇而安的本事。那就是我小時候對中國人的最初印象,我以為他們個個都是人高馬大,散發魅力。每當我聽見「上海」二字,我就想到一座巨人城。 多年後,当我住在中國,我才明白彼得.孔明.鈕是多麼不尋常。這不是單單指他的身量,也指他的言談及觀察別人的方式。對於陌生人或外來者,中國人多半抱持謹慎的態度,因為他們沒有一

種關心其他社會的強烈社會學或人類學傳統。在我的經驗中,中國人並非天生的說故事高手,而且他們往往十分謙虛,不喜歡成為注意焦點。在我展開記者生涯後,我學會耐心,因為讓一個中國人傾心吐意往往需要幾個月或幾年的工夫。我記得我父親的方式:如果你想要真正瞭解一個人,你不能覺得厭煩,或失去耐心,而日常瑣事和不尋常的事一樣重要。在中國,有許多時候,外國人確實需要某種「創造性的笨手笨腳」。 儘管早期受到這些影響,我並沒有打算成為住在中國的作家,因為除了彼得.鈕,我和中國沒有任何關聯,而在大學時期,我也沒有修過任何有關亞洲的課。我的父母不會去引導孩子的生涯規劃,而我父親之所以帶我和我的姐妹出去進行

訪談,並不是因為他希望我們追隨他的腳步,而是因為他相信一件事:如果你偶爾走出自己的世界,生命會更加充滿趣味。我父母鼓勵我的每一位姐妹追求自己的興趣,我兩個都嫁給警察的姐姐,其中一位是老師,和我母親一樣,另一位則在書店工作,而我的妹妹則是一位沉積地質學家。 有許多年,我盼望成為小說家。對我而言,小說家似乎比記者更加崇高。我喜歡偉大小說使用的語言,也喜歡說故事者的語調。大學時期,我主修文學創作,專攻短篇小說,但是大三結束時,我上了約翰.麥菲(John McPhee)所教導的非虛構寫作研討班。在我的老師當中,就屬他最嚴苛。他以左撇子的緊密筆跡,在我的作業邊緣密密麻麻寫滿了評語。在一個

差勁的句子旁,他寫道:「朽木不可雕也!沒救了!」當我在一個短句裡堆滿形容詞和子句,他的回應是:「從嘴裡拿掉幾顆石子,說得乾淨俐落些。」在一篇描述人物的作品裡,我在短短兩個句子裡,四次使用描述對象的名字,所以麥菲寫道:「聽聽這個人的名字砰砰作響,像馬蹄鐵。做些變化!間或使用代名詞。」他也可能直言不諱:「反覆講這東西令人厭煩。」或者他會寫道:「想耍聰明,但耍得很蹩腳。」 但他也在我的作業邊緣寫下許多讚美:「好」,「噢」,「這部分很不錯」。所以,我明白我有時寫得好,有時寫得糟,而最優秀的作家不一定最有天賦,而是能夠看出自己的缺點,並努力改善。研討班結束時,我明白非小說寫作可能和寫小說

一樣勞心費力。隨著時間的流逝,我感覺到對我而言,小說家的寫法過於著重內心世界,而我又生性害羞。我想要那種將我逼出去的工作,我認為我必須和其他人、其他世界接觸。這種直覺激發了我報名參加和平工作團,而這個組織差遣我到中國。但是,去中國幾乎是一件偶然的事。我只知道如果我想成為作家,我就應該離鄉背井。 本書收錄的文章寫於二000年至二0一二年。第一篇文章是我在三十歲那年寫成的,而接下來的十年,我的生命經歷種種變化。有幾年,我單身,然後我結婚了,最後(而且是忽然之間),我的妻子生了一對雙胞胎女兒,而我也成為兩個孩子的父親。我住在三個國家的十二個住處裡。此外,有一些作品是在旅館房間完成的。

但是,這段時間讓我明白一件事:寫作可能是一種精神支柱。不管去到哪裡,我都有這種感覺,而我從小就認識報導的基本要素——好奇心、耐心,以及樂意和不一樣的人建立關係。在國外住了許久,並且花許多時間學習另一種語言後,我嘗試結合本地人和外人的觀點。這些文章中,有許多來自我居住了十多年的中國,有些則來自美國,以及日本和尼泊爾。〈去西方〉探索當半個外國人的感覺,但其實這是一篇有關回到美國的文章。 我經常描寫同樣不斷遷移的人物,我發現自己深深被那些不斷在尋求和逃避的移民及移居者所吸引,我喜歡那些覺得自己和環境有點格格不入的人物。有些人不斷在改變,有些人夢想著返鄉,還有一些人以

各種方式展現「創造性的笨手笨腳」。然而,和這些人交談都很有趣,因為他們學會了以外人眼光來看自己的環境。 這些文章並非按照發生的次序編排,此外,只有幾篇文章涉及歷史事件,例如三峽大壩開始蓄水、北京舉行奧運,以及共產中國第一次有一位國家領導人和平退休。我依照個人理由編排文章的順序,因為我喜歡將石彬倫(David Spindler)放在拉吉夫.哥亞(Rajeev Goyal)旁邊,而且我認為巫山居民可能想對矛盾鎮(Paradox)的居民說几句話。這些文章幾乎都先在《紐約客》發表,但是收錄在本書時,往往已經過大量修改。這段期間,《紐約客》是我的另一個精神支柱。我很幸運能夠得到優秀的編輯

及事實查證者的協助,但我尤其感激《紐約客》願意接納各種主題和敍述方式。在外面的大世界,外國報導的範疇十分狹隘,令人喪氣,在九一一恐怖攻擊事件後的氛圍中尤其是如此。有時候,報導主題似乎只有兩種:我們應該畏懼的人,以及我們應該憐憫的人。但是當我住在國外,我遇到的人都不屬於這些類型。 《紐約客》容許我以自己的敘訴方式描述這些人物,這一點幫了我一個大忙。駐外記者的一個挑戰,就是明白在什麼程度上,將自己納入報導中。如果一篇報導過度圍繞著自己打轉,那就變成一種旅遊日記,而近來,一般趨勢是降低作者的存在,甚至讓作者變成隱形。這是報紙的標準態度,且被視為維持焦點和公正的唯一方式。然而,這種方式

可能讓主題顯得更加遙遠和陌生。當我描寫人物,我想要描寫我們之間如何互動,我想要描寫哪些事物是我們可以分享的,以及哪些事物讓我們分道揚鑣。有時候,中國人因為我是外國人,而以某種方式回應我,而讓讀者明白這一點似乎很重要。然而最主要的是,我想要傳達住在北京胡同時,或者在中國的道路開車時,或者搬到科羅拉多州一座小鎮時,我的真實感覺是什麼。非小說的樂趣就是搜索說故事和報導之間的平衡點,找出一個能夠兼顧暢所欲言和觀察入微的方式。 但是,該說的都說了,就到此為止吧!因為如今,中國和科羅拉多對我而言一樣遙遠。我已經搬到另一個國家,必須學習一種新語言。有時候,我覺得難以招架,但有時候,我卻覺得十

分熟悉。 二0一二年九月於埃及開羅 胡同因緣 過去五年,我住在北京商業區一條小胡同的一棟公寓樓房裡,那地方位於紫禁城以北約一英里。我居住的這條胡同沒有正式名稱,始於西,經過三個九十度轉彎,然後朝南而去。從地圖上看來,它的形狀奇特,有點像問號,或半個佛教的萬字符號,而它還有一個特點:位於老北京少數倖存區域的其中一個區域。和今日中國所有的城市一樣,首都北京瞬息萬變,因此,為了跟上發展的腳步,當地最大的地圖出版社每隔三個月,就得更新一次北京地圖。然而幾百年來,我居住的這個社區的佈局大致沒變。第一張詳盡的北京地圖於一七五〇年完成,正值偉大的清朝乾隆皇帝統治中國之時,而在這張地圖上,這條

胡同的路線和今日一模一樣。北京考古學家徐蘋芳告訴我,我居住的這條街可以追溯到十四世紀,當時,北京諸多區域原先都是在元朝統治下規劃出來的。而元朝也留下了「胡同」二字,這是一種蒙古語,但是在漢語裡,這兩個字被拿來表示「巷弄」。當地人稱我的巷弄為「小菊兒」,因為它連接一條較大的「菊兒胡同」。 我住在一棟現代的三層樓房裡,但是樓房四周盡是磚塊、木頭和瓦片蓋成的平房,而這正是胡同的特色。這些建築物立在灰色的磚牆後,以致來到老北京的訪客往往有一種分隔的印象:牆跟著牆,灰磚連接著灰磚。然而事實上,胡同社區的一大特色就是聯絡和活動。也許有許多家庭共用一個入口,而雖然舊住宅有自來水,卻很少有私人浴室,因此,

公廁在當地生活中扮演著一個重要的角色。在胡同裡,許多東西都是共用的,包括胡同本身。即使在冬天,居民也會裹著厚厚的衣服,坐在路邊和鄰居聊天。街頭小販經常穿梭於此,因為胡同太小,無法建造超市。

水庫興建與經濟發展:中國大陸的個案研究

為了解決長江三峽大壩建造 的問題,作者陳苾鈐 這樣論述:

水是人類的基本需要,也是人和人類文化重要的組成部分及生態系統賴以生存的基本要素,人類透過興建水庫大壩與強化管理水資源來達到國家、社會、與經濟的可持續發展。因此,水庫大壩的建立便成為了一個國家經濟社會發展上不可或缺重要建設,尤其在全世界發展中的國家幾乎都擁有水庫大壩。中國大陸水庫大壩的發展歷史可追溯至1949年,當時的社會發展和現代化進程正進入一個全新階段,國家為了長遠的發展進行大規模河流整治、興修水利、開發水電,但大量的興建水庫卻沒有為當時的中國大陸帶來龐大的經濟利益,反而因當時的技術不良與資金問題導致許多病險水庫的產生;因此,1978年改革開放後,水庫大壩的興建管理模式便從「重量轉為重質」

,以避免病險水庫的問題再次發生;而1990年後的水庫發展更將水庫大壩的興建技術推向高峰。如今,我們可以把中國大陸歷年來興建水庫的過程做一個總結,以瞭解中國大陸政府是如何在水庫大壩建造的歷史中不斷學習與改進才能夠擁有今日較為完善的法規與政策。水庫大壩的興建有利亦有弊,近年來則由於氣候變遷與環保意識的抬頭,使得水庫大壩的興建逐漸受到部分民眾的反對,建與不建都很為難。因此,本文欲透過水庫興建與經濟發展做為理論上的界定,並進一步闡述中國大陸國家與社會關係的理論架構,藉以了解擁有世界上最多水庫大壩的國家—中國大陸為何在大量建造水庫大壩後至今仍無法滿足其國內的供水需求,以及是否應該朝向興建綠色水庫大壩前進

。