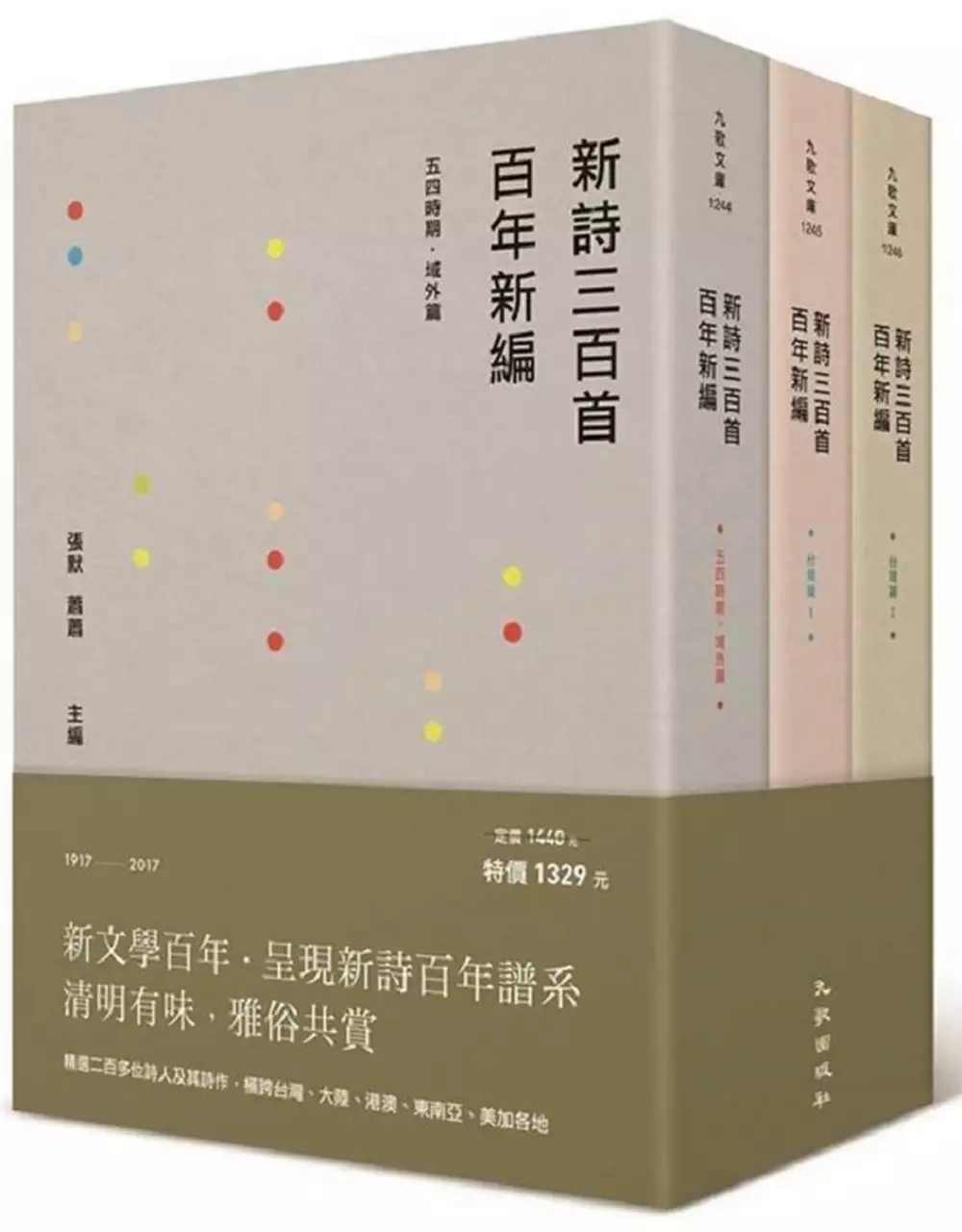

阡陌五房包棟的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張默,蕭蕭寫的 新詩三百首百年新編(1917~2017)(全套三冊) 和張默,蕭蕭的 新詩三百首百年新編(1917~2017):台灣篇1都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自九歌 和九歌所出版 。

國立政治大學 中國文學系 黃聖松所指導 呂偉豪的 春秋時代「野」及「野人」研究--以先秦典籍為範圍 (2018),提出阡陌五房包棟關鍵因素是什麼,來自於春秋時代、國野制度、野、野人。

而第二篇論文國立中正大學 歷史研究所 雷家驥所指導 李昭毅的 西漢前期京師侍衛與警備體系研究 (2010),提出因為有 郎中令、衛尉、中尉、組織結構、建制沿革、屬官職掌的重點而找出了 阡陌五房包棟的解答。

新詩三百首百年新編(1917~2017)(全套三冊)

為了解決阡陌五房包棟 的問題,作者張默,蕭蕭 這樣論述:

《新詩三百首百年新編》以一九九五年初版《新詩三百首》為主,重新分輯增補,以時序分五四時期、台灣篇、域外篇等三卷,為華文新詩世紀之選,從一九一七到二○一七年,縱橫新文學一百年,收錄詩人更橫跨台灣、大陸、港澳、東南亞、美加各地,並依入選詩人按出生年別編排,每家詩後附作者精簡小傳,及編者對詩人中肯之鑑評,入選詩作清明有味,雅俗共賞,歷久彌新,為海內外廣大華文讀者所共享。因篇幅關係分成三冊,五四時期‧域外篇、台灣篇1、台灣篇2。 五四時期‧域外篇:五四時期從一九一七到一九四九年,包含魯迅、胡適、徐志摩、 聞一多、馮至、李金髮、卞之琳、戴望舒等,看見新詩如何脫離文言文,發展

新樣貌,蓄積影響新文學百年的能量;域外篇從一九四九到二○一七年,包含大陸、美加、菲律賓、泰國、馬來西亞、新加坡諸國等,有大陸的北島、顧城,香港的也斯、黃國彬,美加的藍菱、貝嶺,新加坡的王潤華、和權等,涵蓋全球華文新詩出現的山海天地,呈現遍地開花的風美景象。 台灣篇:自一九二三到二○一七年,從日治時期蒐羅,到二十一世紀的今天,分裝二帙,第一冊從跨越語言的世代賴和、張我軍、追風,到紀弦「橫的移植」的衝撞下,台灣新詩風起雲湧的年代,瘂弦、余光中、鄭愁予、楊牧,到席慕蓉、李敏勇等,第二冊從蘇紹連、向陽、羅智成、夏宇,再到新一代的鯨向海、林婉瑜、楊佳嫻,台灣篇不僅是台灣新詩百年史,更彰顯台灣新詩在

華文世界的影響力。 本書特色 ★ 本書精選華文新詩創作從一九一七年到二○一七年,包含五四時期及海內外詩人作品,除詩作之外,主編也介紹作者深評和寫評,引導讀者如何閱讀詩作。 ★ 二○一七年適逢新文學百年推出《新詩三百首百年新編》,再度邀請主編蕭蕭,重新分輯、新增一九九五到二○一七年間表現出色的詩人及其作品。 ★ 本書將分成三冊:五四時期、域外篇,台灣篇1和台灣篇2。

阡陌五房包棟進入發燒排行的影片

- 如果喜歡我的影片 記得訂閱留言分享唷 -

這次住的宜蘭民宿:

阡陌五房

http://tinyurl.com/y3ktzdzw

文章版介紹:https://obelie.tw/yilan1018/

» 訂閱OB更多攝影、美妝保養分享

https://www.youtube.com/user/obeliewu

♡More OB

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ♡

» 訂閱我: https://www.youtube.com/user/obeliewu

» Instagram: https://instagram.com/obeliewu/

» Blog: http://obelie.tw

» FB: https://www.facebook.com/obphotoloving/

» Email: [email protected]

♡ Camera&Lens

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ♡

A7iii https://bit.ly/2K64tzt

Sony 85mm f/1.8 https://bit.ly/2K75V4O

Zeiss Batis 18mm F2.8 https://bit.ly/2YtTq71

Mavic2 pro : https://bit.ly/2Xq0oyw

Canon PowerShot G7X Mk.II https://bit.ly/2YqYBoo

春秋時代「野」及「野人」研究--以先秦典籍為範圍

為了解決阡陌五房包棟 的問題,作者呂偉豪 這樣論述:

本文探討在春秋時代「野」及「野人」形成的原因與內容,並討論春秋時代的國野制度下此二者性質如何與「國」相互運作及輔助。最後再討論國野差異下的野人如何因為政治與經濟等因素之下逐漸產生國家一體化之現象。在國野制度下,「野」與「野人」作為周人國家下的身份與地區皆與周人的國家型態與地方,有其不同之處。「野」表現了「國」以外的廣大區域;「野人」表現了散居、破碎的農業聚落,不具有周人國家強大的軍事實力與社會分工。此種差異正使得「野」及「野人」成為「國」所欲搶奪之資源及人力之所在。「野」及「野人」經由征服的手段進入「國」下,便扮演著生產者與新增地區的角色,與「國」的社會組織和範圍之間產生一定程度的輔助與補充

。這都說明國野制度是一種對外征服下處理征服地區人民和土地的手段。在「國」經過戰爭而逐漸空虛的過程中,「野」及「野人」則成為補充「國」所短缺的資源與人力。這也使得國野制度走向崩壞。國家對「野」地進行徵收,對「野人」予以徵兵,鬆動了其間的差異。進入戰國後,一體化現象在因為大量戰爭的需求下,將國野之間的差異徹底消除。這使秦代以後的朝代,進入中央集權的政治與經濟格局。

新詩三百首百年新編(1917~2017):台灣篇1

為了解決阡陌五房包棟 的問題,作者張默,蕭蕭 這樣論述:

《新詩三百首百年新編》以一九九五年初版《新詩三百首》為主,重新分輯增補,以時序分五四時期、台灣篇、域外篇等三卷,為華文新詩世紀之選,從一九一七到二○一七年,縱橫新文學一百年,收錄詩人更橫跨台灣、大陸、港澳、東南亞、美加各地,並依入選詩人按出生年別編排,每家詩後附作者精簡小傳,及編者對詩人中肯之鑑評,入選詩作清明有味,雅俗共賞,歷久彌新,為海內外廣大華文讀者所共享。因篇幅關係分成三冊,五四時期‧域外篇、台灣篇1、台灣篇2。 台灣篇自一九二三到二○一七年,從日治時期蒐羅,到二十一世紀的今天,分裝二帙,第一冊從跨越語言的世代賴和、張我軍、追風,到紀弦「橫的移植」的衝撞下

,台灣新詩風起雲湧的年代,瘂弦、余光中、鄭愁予、楊牧,到席慕蓉、李敏勇等,第二冊從蘇紹連、向陽、羅智成、夏宇,再到新一代的鯨向海、林婉瑜、楊佳嫻等。 台灣篇不僅是台灣新詩百年史,更彰顯台灣新詩在華文世界的影響力。 本書特色 ★ 本書精選華文新詩創作從一九一七年到二○一七年,包含五四時期及海內外詩人作品,除詩作之外,主編也介紹作者深評和寫評,引導讀者如何閱讀詩作。 ★ 二○一七年適逢新文學百年推出《新詩三百首百年新編》,再度邀請主編蕭蕭,重新分輯、新增一九九五到二○一七年間表現出色的詩人及其作品。 ★ 本書收羅自一九二三到二○一七年的台灣詩人及其詩作,

從賴和開始到余光中、張默到李敏勇。

西漢前期京師侍衛與警備體系研究

為了解決阡陌五房包棟 的問題,作者李昭毅 這樣論述:

關於秦漢中央軍制研究,一方面,成果多集中於兵員徵集等傳統課題,然於諸組織的科層分工之演變歷程及其成因,多未深論;另一方面,軍制史研究者多僅針對軍事相關面向來討論組織建制,而官制史研究者對中央軍組織的掌握也存在若干不足。基於此,本論文乃以京師之殿省侍衛、宮城警備和京城警備三體系為考察對象,主要包括郎中令、衛尉和中尉三個組織,重新考察漢初至武帝末侍衛暨警備體系的組織建制、沿革以及屬官職掌,以鈎稽諸體系組織建制和職掌的變革因素以及發展軌跡之異同。整體而言,本論文之屬性是以官僚制度為主、軍事制度為輔的制度史研究。 首先,西漢前期侍衛體系是以郎中令為中心所構成,大體是以劉邦集團侍衛組織為基

礎,伴隨漢帝國成立後宮省制度的建立以及組織侍衛化的進展,逐步發展、演進而來。郎中令屬官大致可分為源自散從職系的大夫和謁者系統,以及源自統兵職系的郎吏系統。漢初諸大夫原統於中大夫令,景帝改制時轉屬郎中令;謁者職類於漢初即屬郎中令,文景之際始分化為殿中和禁中兩個系統,後者轉屬少府。漢初郎吏系統侍衛化稍晚,但科層化發展較顯著。高祖時期採高低二階職級構造和三系職類分工之組織設計,以適應當時特殊政局之所需。隨著各種推進侍衛化進程因素的作用,職級構造逐漸由準三級郎吏制向高階職類實三級制發展,科層化大體完成於景武時期。武帝時期,伴隨舊郎吏文質化、漢匈關係惡化和政治重心轉移至建章宮等發展,乃先後有期門和羽林兩

個新侍衛系統的成立。 其次,關於宮城和京城警備體系,從總體結構及其變革來看,衞尉、中尉組織自漢初皆已採軍令、軍政二職系分工。在軍令系統方面,衞尉、中尉組織自漢初至武帝末,皆採用部、曲、官、隊四級建制,建制完備化的時間皆早於各自的軍政系統,具有較高的穩定性。至於軍政系統,自漢初至武帝末,衞尉軍政機構數量由二變三(原有公車司馬、衞士,後增置旅賁),中尉則是由漢初的五個機構(包括武庫、都船以及中發弩、中輕車、中司空這三個衞尉未置的軍訓、後勤性質的機構),轉變為武帝太初以後的四個機構(加上新置的中壘以及由主爵都尉來屬的寺工,並罷廢三個軍訓、後勤機構),建制、統屬變動較為複雜,而在武帝時期又有第三

類屬官出現(包括式道三候和三輔都尉),換言之,中尉組織的變動幅度和結構複雜性皆大於衞尉組織。 復次,若以軍政機構或涉及軍政事務之屬官的職掌為基礎,觀察衞尉和中尉建制沿革的脈絡及其成立背景,可以得出幾點認識。其一,有些軍政機構是基於組織本務所需,因而承擔部分與組織本務相關的特殊事務,如衞尉屬官公車司馬,中尉屬官武庫、中發弩、中輕車等。第二,若干新置軍政機構或帶有軍政色彩的屬官,是基於皇帝出行制度日益健全,而成為出行儀衛的專責機構或屬官,如衞尉所屬旅賁與中尉所屬式道三候。第三,和軍令系統相比,軍政機構職掌的擴充性、延展性較佳,得以因應在組織外部因素作用下的新措施、制度或是組織內部職能運作之所

需,像是公車司馬兼理待詔人員、都船兼掌造船和參與漕運、武庫兼掌兵器修繕等。 總的來看,以郎中令組織為中心的侍衛體系,乃是「宦皇帝」群體的主要組成分子,在組織發展和職能分工上,存在不少能夠反映其皇帝家臣性格的面向,而相較於衞尉、中尉組織而言,侍衛體系的職掌、分工及其統屬關係的變化較大且較複雜,大體也應與這種濃厚的家臣性格有若干關連。至於衞尉、中尉二組織主官以「尉」稱,確實得以武官視之,所領軍隊皆屬中央常備軍的一部分,或因軍令系統所承擔者乃是組織本務,因而軍令系統部級軍官秩級高於其他軍政系統屬官,而中尉軍政系統中與軍訓、後勤有關之屬官秩級高於其他軍政屬官,或也基於同樣的設計原理。這種重視警備

防非事務的組織建制,與將軍在征伐體制下以戰鬥為本所採用者,或具有相通的組織設計原理。但要留意者,衞尉、中尉組織或因其常備屬性而具有較重的軍政職責,換言之,京師警備體系本質上雖屬軍事組織,但軍政系統日益完備,吾人恐不宜無視其日益明顯的行政色彩。