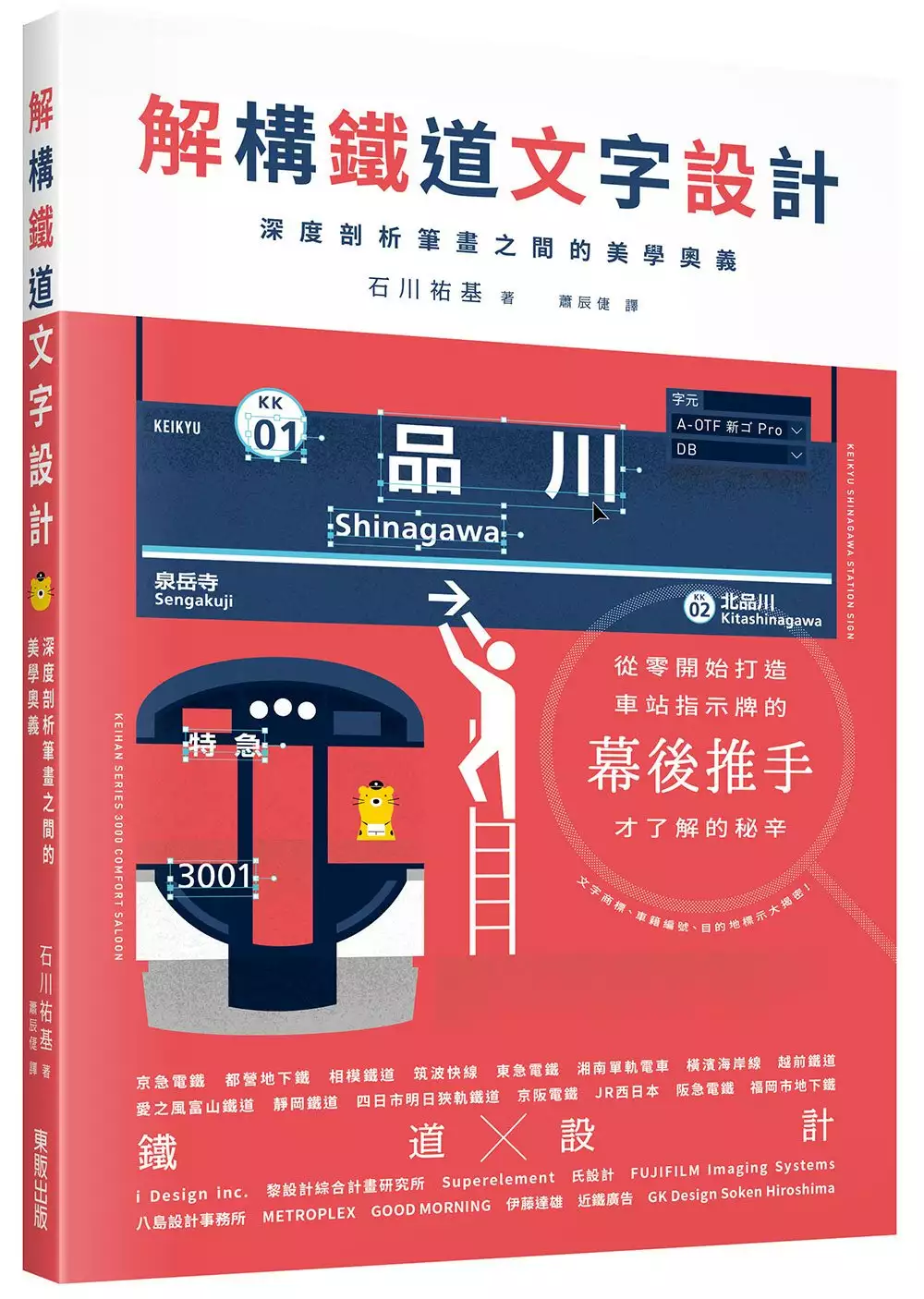

阪急電鐵的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦石川祐基寫的 解構鐵道文字設計:深度剖析筆畫之間的美學奧義 和野口悠紀雄的 日本戰後經濟史:精闢解讀戰後復興、高速成長、泡沫經濟到安倍經濟學都 可以從中找到所需的評價。

另外網站出發~ 拉拉熊×阪急電鐵第三彈,要發車嘍 - 玩具人也說明:繼去年4月第1彈、7月第2彈之後,拉拉熊×阪急電鐵第3彈,將推出大量的周邊 ... リラックマ×阪急電車コラボレーション企画第3弾周邊商品將在版急車站 ...

這兩本書分別來自台灣東販 和日出所出版 。

國立高雄大學 都市發展與建築研究所 陳啟仁所指導 曾查理的 台灣鐵道車站機能演變之研究 (2009),提出阪急電鐵關鍵因素是什麼,來自於運輸、鐵道車站、機能演變、日治時期、市區改正計畫。

最後網站日本關西必買交通票券|阪急電鐵乘車券1日2日券 - 肉魯則補充:日本關西必買交通票券|阪急電鐵乘車券1日2日券、阪神電鐵1日乘車券!來到日本關西旅行,想要暢遊神戶、大阪及京都,最推薦的交通票券就是『阪急電鐵 ...

解構鐵道文字設計:深度剖析筆畫之間的美學奧義

為了解決阪急電鐵 的問題,作者石川祐基 這樣論述:

為什麼文字是這種粗細? 為什麼背景是白色的? 由鐵道公司、設計公司提供全面協助! +珍貴的站名牌設計圖、路線圖製作資料, 亦大量刊載日本全國的站名牌! 鐵道文字迷是一群以欣賞車站的指示牌(站名牌)、 車輛記號等鐵道字體與設計為樂的人。 本書採訪鐵道公司和設計公司工作人員, 統整出使用某種字體、某種設計的各類緣由。 平時所見的指示牌,為何是某種字體、某種設計呢? 琳瑯滿目的話題,讓人茅塞頓開!

阪急電鐵進入發燒排行的影片

GoPro HERO 9→https://amzn.to/2PD1q7k

GoPro自撮り棒 + 三脚 + セルカ棒→https://amzn.to/2PxiMCA

鉄道の基礎知識[増補改訂版]→https://amzn.to/2Po6dtx

レールウェイ マップル 全国鉄道地図帳 https://amzn.to/2PQ6rd1

ドメイン取るならお名前.com

https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=3BG373+3WIDUY+50+2HEVMR

2020年3月26日撮影

大阪梅田駅(おおさかうめだえき)

阪急電鉄 京都本線・宝塚本線・神戸本線

頭端式ホーム10面9線を有する高架駅。床面積および10面9線のホーム・線路数は頭端式ホームの鉄道駅としてはJRの駅も含めて日本最大の規模を誇る。

頭端式ホームの先端にある3階の自動改札機は、柱を挟んで43台が並んでおり、一列に並ぶものとしては日本の鉄道で最大。

1910年(明治43年)3月10日に箕面有馬電気軌道が梅田駅 - 宝塚駅間で営業開始した際に設置開業。

1918年(大正7年)2月4日に社名変更により阪神急行電鉄の駅となる。

1920年(大正9年)7月16日にこの日開業した神戸本線の列車が乗り入れるようになる。

1926年(大正15年)7月5日に梅田駅 - 十三駅間複々線高架完成により、高架駅に移転。

1934年(昭和9年)6月1日に国鉄大阪駅高架化により、地上駅に移転。

1967年(昭和42年)8月27日に神戸本線ホームを高架に移転(7 - 9号線)。

1969年(昭和44年)に現在の位置に神戸本線ホームが完成し、発着ホームを変更。それまで仮に使用していたホームは、宝塚本線用に改装工事を開始。

1969年(昭和44年)11月30日に改装工事が終了し、宝塚本線ホームを高架に移転(4 - 6号線)。

1971年(昭和46年)11月28日に京都本線ホームを高架に移転(2 - 3号線)。これにより地上ホームは全て閉鎖された。

1973年(昭和48年)

4月1日社名変更により阪急電鉄の駅となる。

11月23日に京都本線ホームが1線(1号線)増設され、移転高架化拡張工事が完成。

2019年(令和元年)10月1日に駅名を「大阪梅田」に改称。

2018年(平成30年)度の1日平均乗降人員は508,862人で、阪急の駅では第1位であり、西日本の大手私鉄の駅としても第1位。

Osaka-umeda Station

Hankyu Electric Railway Kyoto Main Line, Takarazuka Main Line, Kobe Main Line

It boasts the largest scale railway station in Japan for stub station.

Opened on March 10, 1910.

There are 43 automatic ticket gates on the 3rd floor, the largest number on Japanese railways.

The average daily number of passengers in 2018 was 508,862, the No.1 station at Hankyu station, and the No.1 station of a private railway in western Japan.

大阪梅田站

阪急電鐵京都本線,寶塚本線,神戶本線

它擁有日本規模最大的盡頭車站。

3樓有43個自動檢票口,是日本鐵路上最多的。

1910年3月10日開放。

2018年的平均每日乘客人數為508,862人,在阪急車站排名第一,在日本西部的私人鐵路車站排名第一。

大阪梅田站

阪急电铁京都本线,宝塚本线,神户本线

它拥有日本规模最大的尽头车站。

3楼有43个自动检票口,是日本铁路上最多的。

1910年3月10日开放。

2018年的平均每日乘客人数为508,862人,在阪急车站排名第一,在日本西部的私人铁路车站排名第一。

오사카 우메다 역

한큐 전철

3 층의 자동 개찰 기 43 대가 늘어서 있고 일본의 철도 최다.

1910 년 3 월 10 일에 개업.

2018 년도 1 일 평균 승강 인원은 508,862 명으로 한큐 역에서 1 위이며, 서일본의 사철 역으로도 1 위.

台灣鐵道車站機能演變之研究

為了解決阪急電鐵 的問題,作者曾查理 這樣論述:

本研究以鐵道車站建築物本體、探討台灣鐵道車站空間機能日治時期至今之發展演變,內容包含探討歷史面跟車站規劃間之關係、研究日治時期台灣主要車站建築中具有特殊空間機能之代表性車站,並企圖透過國內外各時期相關案例之研究,藉此了解各階段鐵道車站建築服務空間機能、與當代主要發展背景之關係,以此探討出鐵道車站建築機能演變中各種規劃手段與核心價值。隨著日治末期建築技術與工業化加速,台灣主要車站量體邁向巨大化,機能發展也因此有了可擴充性條件,1930年代台南車站空間即發展出「運輸、餐飲、住宿」三種機能。隨著國民政府時期政經條件大幅度變遷,台灣車站機能發展經歷一段停滯期,直到1980年代末期因為台北車站改建規劃

ROT空間,因而發展出「運輸、餐飲、購物」機能。但一般台灣大部分民眾除了旅運需求外、生活上並不會與鐵道車站產生太大的互動性。由此可看出台灣車站在都市經濟中長期所扮演的角色,大多僅偏向外部性的交通連結去帶動週邊商業活動,卻嚴重缺少內部性的機能提升動力,大部分鐵道車站在區域所扮演的角色僅類似近百年前的門戶意象階段,甚為可惜。由本研究結果得知:台灣各階段車站之機能發展擴充、主要基礎係建立於便民性的強化;車站的機能反應使用者的需求和車站角色之定位;經營者態度對於車站機能之演進與否、有絕對性關鍵主導權;大眾運輸對鐵道系統的依賴程度間接影響車站機能演變。最重要的一項觀念在於車站本身就是一種大眾服務機能體,

服務的對象一直是「人」,因此無論在哪個時代皆回歸以「人本」需求思考的本質、是車站機能永恆「不變」的核心價值所在。

日本戰後經濟史:精闢解讀戰後復興、高速成長、泡沫經濟到安倍經濟學

為了解決阪急電鐵 的問題,作者野口悠紀雄 這樣論述:

日本究竟錯在哪裡? 身處何方?該往哪裡去? 率先對「房地產泡沫」提出警告的重量級經濟學者, 與教科書完全不同觀點的日本經濟興衰最佳導讀。 日本如何在第二次世界大戰後的廢墟中迅速實現了經濟復興?是什麼力量推動日本經濟走上了高速發展之路?曾經喧囂一時的「泡沫經濟」到底是如何產生,又終究歸於破滅?在經歷了失落的三十年之後,日本的未來,路在何方? 在八○年代日本舉國上下都沉浸在輝煌盛世的狂熱氣氛中時,野口悠紀雄率先對「房地產泡沫」提出了公開警告。針對日本戰後經濟的基本結構,他在本書中提出了與以往觀點截然不同的「一九四○年體制史觀」,為讀者理解日本經濟史的崛起和發展、泡沫的形成和崩潰,以及後

來長期停滯,甚至如今「安倍經濟學」成效不彰的根本原因,提供了新的視角和啟發。 犀利剖析深層機制,解開日本經濟成長和停滯背後的秘密。 回顧戰後七十年境遇變遷,生動描繪出大時代下的日本社會面貌。 本書論述經濟發展歷程及其深層機制的同時,還穿插介紹了野口悠紀雄本人及其好友、同事的大量真實經歷,為讀者還原出一幅幅生動、立體的戰後日本社會經濟圖景。相信無論是野口悠紀雄對經濟問題冷峻犀利的剖析,還是他對往昔經歷滿含深情的回望,都會為讀者帶來不同凡響的閱讀體驗。 ◆本書將從以下兩個視角來研究戰後的日本經濟── 一、以「狗眼」看社會: 所謂「狗眼」,就是從「地面的視角」,即野口

悠紀雄親身經歷的戰後日本社會和經濟的變遷。也是自傳式的編年史。 二、以「鳥眼」觀天下: 所謂「鳥眼」,是以「俯瞰的視角」來掌握戰後日本的社會與經濟發展。本書的「鳥眼」即「一九四○年體制史觀」。它與教科書那種人們普遍接受的歷史觀截然不同,對「日本如今身處何方」這個問題,帶來大不相同的解釋。 【各章重點】 序章 一九四五年的東京大空襲,造成十萬人喪命,時年五歲的作者與家人僥倖活下來,並自此造成他「不信任國家」。 第一章│戰時體制延續到戰後│1945~1959年 官僚們當然不會向佔領軍匯報對自己不利的資訊。日本官僚透過操縱訊息來誘導佔領軍,巧妙利用佔領軍的權力來實

現自己制定的改革計畫。 第二章│高速成長是如何達成的?│1960年~1970年 「收入倍增計畫」宣稱,使國民收入在十年內倍翻。以現在的感覺來看,這是一個難以置信的狂妄計畫,但考慮到當時日本經濟的潛力,不如說這個計畫還保守了點。 第三章│企業大家庭戰勝了石油危機│1971年~1979年 隨著石油危機的到來,日本人的認識發生了急遽轉折,人們轉而認為只有經濟和生產才是日本的命脈。而如果經濟下滑,日本也會隨之沉沒。 第四章│金光閃閃的80年代│1980年~1989年 認為「價格引發了泡沫」,實際上意謂著「市場的判斷錯誤」。對於經濟學家來說,這是難以接受的觀點。承認泡沫的存

在就等於是經濟學家們的集體自殺。 第五章│泡沫與1940年體制同時破滅│1990年~1999年 大藏省的醜聞就像打開了潘朵拉的盒子,其中最具代表性意義的象徵是銀行用來招待大藏省官僚的情色火鍋店。大藏省正是被這件事徹底擊垮的。 第六章│前進中的世界把日本拋在腦後│1980年~ 日本的出口產業受到了毀滅性的打擊。受到金融危機的影響,日本股票價格暴跌,呈現宛如垂直下降的自由落體狀態。 終章│我們應該何去何從 安倍內閣聲稱以「擺脫戰後體制」為目標。但是僅從經濟政策來看,他實際推動的政策卻是在恢復1940年體制。 名人推薦 國立故宮博物院院長・歷史學家/吳密察

國立東華大學歷史學系副教授/許育銘 鄭重推薦(推薦人依姓名筆畫排序) 作者簡介 野口悠紀雄(Noguchi Yukio) 1940年出生於東京。東京大學工學部畢業後,進入大藏省工作。1972年在美國耶魯大學取得經濟學博士學位。曾先後擔任一橋大學、東京大學、早稻田大學教授,以及美國史丹佛大學客座教授,自2017年起擔任早稻田大學金融研究所顧問。專業為金融理論、日本經濟論。 著有《資訊的經濟理論》《財政危機的結構》(以上東洋經濟新報社)、《土地經濟學》《泡沫經濟學》(以上日本經濟新聞社)、《經濟危機的根源》(東洋經濟新報社)、《金融政策之死》(日本經濟新聞社)等數十本書

。 野口悠紀雄Online:www.noguchi.co.jp 譯者簡介 張玲 貴州大學畢,之後赴日本留學,現任職於日本愛知大學。 前言 序章 三月十日,我僥倖活了下來/從此不再信任「國家」/一九四○年左右,改革派官僚改變了日本/金融財政制度大改革/戰後的日本企業在戰爭時期成形/我們如今身處何方 第一章、戰時體制延續到戰後│1945~1959年 1 廢墟中再次出發 2 傾斜生產方式與通貨膨脹 3 經濟高速成長前的助跑 4 告別戰後 5 戰後史觀與一九四○年體制史觀 第二章、高速成長是如何達成的?│1960~197

0年 1 正式開始高速成長 2 在大藏省看到一九四○年體制的真相 3 高速成長的機制 4 從美國看日本 第三章、企業大家庭戰勝了石油危機│1971~1979年 1 尼克森震撼與轉向浮動匯率制 2 爆發石油危機 3 石油危機與浮動匯率制的意義 第四章、金光閃閃的八○年代│1980~1989年 1 日本第一 2 自由主義思想再度盛行 3 泡沫形成 4 強烈感覺到時代在偏離軌道 第五章、泡沫與一九四○年體制同時破滅│1990~1999年 1 泡沫破滅 2 金融機構的不良債權問題 3 陷入混亂的大藏省

第六章、前進中的世界把日本拋在腦後│1980年~ 1 社會主義國家的滅亡 2 中國成功實現工業化 3 IT革命為經濟活動帶來重大變化 4 九○年代以後,日本逆風而行 5 日本陷入長期停滯 6 二十一世紀,日本的歷史停下了腳步 終章、我們應該何去何從 對泡沫感到不對勁/對人們歡迎日圓貶值感到不對勁/日本人變成了綠魔嗎?/「不對勁」是因為「勞動致富」的原則不再成立/解決照護問題必須依靠高生產率產業/用竹槍和水桶迎接超高齡社會/安倍內閣的經濟政策還是抓住戰後體制不放 後記 能夠擺脫「腦中的一九四○年體制」嗎 附錄:戰後七十年回顧年表 前言 我對日本的社會和

經濟,有一種不可思議的感覺。過去我好像只是模糊地意識到的那些問題,之後歷經各式各樣的事件,它們才逐漸具備了讓人無法否認的清晰輪廓。 本書關於戰後日本經濟的基本結構等觀點,是我以前就已經存在的。但是,應該如何評價它的基本結構,之前我並沒有確定的看法。所以在第二次世界大戰結束五十週年的一九九五年,面對「我們應該肯定日本到目前為止的經濟結構,還是應該否定它」的這個問題,我可能還無法提出毫無矛盾的答案。 但是現在,我則可以提出明確的答案。因為我已經清楚看到問題的核心所在,所以現在我必須把這個問題的核心說出來才行。 這就是我寫作本書的理由。 我們在一九四○年左右出生的這一代,在生

活和工作中,親身經歷了日本經濟的潮起潮落。我們從學校走向社會時,日本經濟剛開始高速發展,發展的速度在世界上也屬罕見。我們每個人在各自工作領域的最前線,都曾經肩負起發展經濟的重任。同時,我們也目睹了日本產品橫掃世界市場的榮景,但是,當我們面臨退休之際,卻又不得不眼睜睜地看著日本經濟走向衰落,覺得前途茫茫。換句話說,我們這代人見證了戰後日本經濟漲落起伏的整個週期。因此只要把我們的經歷彙整起來,大概就能寫成一部日本戰後經濟史。 不過本書並不打算以流水帳方式,記錄過去發生的各種事件,也不打算寫成我的私人回憶錄。我希望將這些事件當成一個連貫的大綱,在書中呈現出來,根據從中得出的體會來正確面對「我們

現在身處何方」的問題。 為了達到這個目的,我將開頭提到的觀點作為本書的核心。用經濟學的術語來說,就是提出一個日本經濟結構的模式,由此來評價日本戰後七十年的經濟發展。 此外,也希望透過這個模式來找出日本在構築未來時的線索。不過我想事先提醒大家,我們由此獲得的展望並非五彩繽紛的未來。希望這本書能夠揭開多年以來,人們一直被灌輸的那些令人充滿期待的假象,為日本的未來敲響警鐘。 本書在附錄「戰後七十年回顧年表」中,特別設計了一個「個人歷史記錄欄」,希望讀者也能把自己的戰後史記錄下來。如果將個人的生活和工作經歷,與表格前一欄中的世界和日本大事加以對照,一定可以讓各位讀者更清晰地想起當時的

回憶。 本書在出版之際,獲得東洋經濟新報社出版局長山崎豪敏先生、週刊東洋經濟編輯委員長谷川隆先生,以及該社出版局伊東桃子女士的鼎力相助,在此謹向他們表達衷心的感謝。 【試閱1】一九四○年左右,改革派官僚改變了日本就在我們差點死於防空洞那年的五年前,一群被稱作「改革派官僚」的人正在試圖改變日本。為了確保在第二次世界大戰中取得勝利,他們建立了「國家總動員體制」,將全國所有資源都用來為戰爭服務。他們為此制定的經濟制度,在戰後幾乎原封不動地被繼承下來,成為戰後日本的基礎。關於這個經濟制度,本書在後文會多次提及,這裡姑且簡單介紹一下。所謂改革派官僚,是指被派到偽滿洲國參與「國家管理」的一群

官僚,其中的一位中心人物是岸信介。他於一九三九年從偽滿洲國回到日本擔任商工省次官,一九四一年又在東條內閣擔任商工大臣,積極拉攏親信掃除異己。以岸信介為中心的「統制派」將商工省的大權緊握在手中。根據岸信介,以及他的心腹,也就是主導「統制派」的椎名悅三郎的姓氏,這群官僚也被稱為「岸-椎名陣線」。他們的理念是對產業實行國家統制。他們認為企業必須奉獻給公共利益,而不得追求私利。此外,也不允許不勞而獲的特權階級存在。事實上,岸的目標是建設日本式的社會主義經濟。對此,阪急電鐵公司的創辦者——戰前日本企業家的代表人物——時任商工大臣的小林一三曾毫不客氣地批判商工省次官岸信介為「赤色分子(共產主義者)」。岸信

介他們所信奉的思想,當時正在全世界不斷擴張。德國是「德國社會主義勞動黨(納粹)」獲得政權。就連資本主義大本營的美國,羅斯福政權的新政派也接二連三地拋出了政府主導型政策。【試閱2】金融財政制度大改革岸信介等人在對產業實行國家統制的同時,對金融領域也進行了大規模的改革。戰前的日本,企業主要依靠發行股票或公司債券的直接金融方式來籌措資金。利用銀行貸款來獲得資金的間接金融所占比例較小。對此,改革派官僚制定了一系列的政策,排除股東對企業的控制,確立了「銀行中心主義」,改由日本興業銀行等銀行為企業提供資金。一九四二年制定的《日本銀行法》可以說就是這種統制式金融改革的成果。該法第二條「日本銀行必須以達成國家

目標為使命來經營」,明確規定了戰時經濟體制的基本理念。

阪急電鐵的網路口碑排行榜

-

#1.阪急電鐵1000 - 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2022年7月

阪急電鐵 1000價格推薦共16筆商品。收錄蝦皮、雅虎、露天熱賣商品,比價撿便宜讓您方便比價的好夥伴。 於 www.lbj.tw -

#2.阪急電鐵期間限定!史努比與朋友號可愛出發 - 步步日本

繼十月份由南海電鐵所經營的阪堺電軌路面電車運行與HELLO KITTY獨家合作的造型列車後,阪急電鐵也趁勢推出了為期三個月的期間限定「史努比與朋友 ... 於 www.bubu-jp.com -

#3.出發~ 拉拉熊×阪急電鐵第三彈,要發車嘍 - 玩具人

繼去年4月第1彈、7月第2彈之後,拉拉熊×阪急電鐵第3彈,將推出大量的周邊 ... リラックマ×阪急電車コラボレーション企画第3弾周邊商品將在版急車站 ... 於 www.toy-people.com -

#4.日本關西必買交通票券|阪急電鐵乘車券1日2日券 - 肉魯

日本關西必買交通票券|阪急電鐵乘車券1日2日券、阪神電鐵1日乘車券!來到日本關西旅行,想要暢遊神戶、大阪及京都,最推薦的交通票券就是『阪急電鐵 ... 於 damon624.pixnet.net -

#5.2nd-train ~鉄道写真ニュースサイト~

【阪急】阪急阪神ゆめ・まちチャレンジ隊2022「阪急電鉄 正雀工場に潜入!」開催 · 【伊豆箱】「高海千歌バースデー」ヘッドマークを取り付け開始 於 2nd-train.net -

#6.【多美小火車】阪急電鐵9000系阪急電鉄9000系(01227 zh)

【多美小火車】 阪急電鐵 9000系阪急電鉄9000系はんきゅう9000けいでんしゃ 阪急電鐵 株式會社(日語:阪急電鉄株式会社)是日本的一家私營鐵路公司, ... 於 www.youtube.com -

#7.小心別迷路!2019年10月大阪鐵路阪神電鐵、阪急電鐵5站改名!

打算去大阪的朋友注意了。大阪的兩間鐵路公司(阪神電鐵和阪急電鐵)的5個車站,將於2019年10月1號起改名。小心不要因為記錯地名而耽誤行程喲。 於 www.likejapan.com -

#8.阪急電車查詢時刻表、票價、車程時間方法@ 小黑的旅行誌

阪急電車是大阪前往「京都」及「神戶」的其中一項交通方式另外許多人要從「大阪前往 ... 上述的列車種類,阪急電鐵的特急列車不需要加收特急料金. 於 change84.pixnet.net -

#9.阪急電鐵

京阪電鐵. JR 京都線. JR 嵯峨野線. JR 奈良線. 大阪單軌電車. 至東京. 至米原. 至博多. 至園部. 至國際會館. 至出町柳. 至關西機場. 至神戶三宮. 於 www.westjr.co.jp -

#10.阪急電鐵- 维基百科,自由的百科全书

阪急電鐵 股份有限公司(日语:阪急電鉄/はんきゅうでんてつ Hankyū Dentetsu */?),簡稱阪急電鐵或阪急,是日本的一家私营铁路公司,連結大阪梅田、神戶、寶塚、京都 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#11.阪急電鐵一日券・二日券HANKYU TOURIST PASS | 電子票 ...

立即預訂關西交通票券阪急電車Hankyu Tourist Pass 一日券、二日券,大阪市區兌換,快速又方便!外國旅客專用優惠車票,輕鬆搭乘南海電鐵直達大阪市區,全線暢遊京都、 ... 於 www.trippacker.com.tw -

#12.這才是觀光列車!阪急電鐵「榻榻米主題特急列車」3月出發

日本阪急電鐵(Hankyu Railway)時常推出特殊主題的觀光列車為旅程增添趣意,預計於3月23日上路的「Kyotrain Garaku」(京とれいん雅洛)特急觀光列車, ... 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#13.阪急电铁 - 搜狗百科

阪急电铁 株式会社(Hankyu Corporation)是连结日本大阪梅田、神户、宝冢、京都的大手私铁。为阪急阪神控股集团的子公司,属于阪急阪神东宝集团。 於 baike.sogou.com -

#14.阪急電鐵的主要車站&周邊一日景點:大阪、神戸 - Live Japan

阪急電鐵 的主要車站&周邊一日景點:大阪、神戸、京都全包(阪急阪神1day pass) ... 神戶、大阪、京都等三地在關西中算是觀光景點非常多的城市。雖然JR和 ... 於 livejapan.com -

#15.狗年果然是Snoopy的天下!阪急電鐵×史努比列車再度啟動

有在發囉日本鐵路聯名合作的朋友,應該對今天妞編輯要介紹的限定活動不陌生啦~是的,在2016年Snoopy史努比與阪急電鐵合作的愛玩妞、日本、史努比、 ... 於 www.niusnews.com -

#16.「走!去關西玩!」 搭電車遊日本關西去-阪急電鐵沿線篇

介紹完阪神電鐵沿線,再來看看阪急沿線吧!阪急電車全稱為「阪神急行電氣鐵道」,大正七年(1918年)創立。曾經是阪神電鐵的最大競爭對手。 於 www.setn.com -

#17.阪急電鐵神戶線開通100周年!攜手日本鋼筆墨水專賣店 ...

規劃關西旅遊行程時,阪急電鐵是不少人的交通移動選擇之一,其路線連結大阪梅田、神戶、寶塚、京都等區域,想一次暢遊京阪神一定少不了它!這次阪急電 ... 於 www.japan-walker.net -

#18.會跑的京町家!阪急京TRAIN雅洛號2019年3月23日開始營運

阪急電鐵 「京TRAIN 雅洛號」 ・車輛名稱:京とれいん雅洛 ・運行路線:大阪梅田與京都河原町之間 ・車輛數量:合計六節車廂 ・乘車票價:普通票價(大阪梅田到京都 ... 於 osaka.letsgojp.com -

#19.京都日歸小旅行 - 第 21 頁 - Google 圖書結果

DATA ∣叡山電鐵 http://eizandensha.co.jp/ ○阪急電鐵阪急電鐵為日本私家鐵路,經營公司為阪急電鐵株式會社,是日本大企業阪急阪神東寶集團的子企業之一,阪急電鐵除了 ... 於 books.google.com.tw -

#20.阪急電鐵神秘閘口通往異度空間? - ezone.hk - 網絡生活

相信世界上不少地鐵站,都有著神秘的都巿傳說!香港的代表,便有屈地站、林士站等棄置車站。原來在日本,一樣有一些奇異的設置。早前阪急電鐵便 ... 於 ezone.ulifestyle.com.hk -

#21.2017冬大阪D2.1 搭乘阪急電鐵「京とれいん」﹝京TRAIN ...

喔耶,今天要去京都玩,然後在京都住一晚,要來個京都兩天一夜輕文青之旅啦!﹝很假掰的title,哈哈!﹞ 這次特地挑了阪急電鐵的「京とれいん」﹝ ... 於 osakaleo.pixnet.net -

#22.阪急電鐵×「角落生物」展開聯名企劃

阪急電鐵 與San-X旗下的人氣角色「角落生物」從2020年9月1日(二)至2021年3月31日(三)期間展開聯名企劃。 新角色「栗子站長(くり駅長)」 總是憧憬著阪急電車富有 ... 於 www.moshimoshi-nippon.jp -

#23.阪急电铁-哔哩哔哩_Bilibili

01:16:54 · 【铃川绫子】在一天内乘坐阪急电铁的全部线路 · 1668 · 2020-01-12 ; 02:07 · 【阪急电铁仿造,如何打造真实的车站/Sho Lake EP3】 都市:天际线-ReputationUh-. 於 search.bilibili.com -

#24.阪急電車場景「阪急電鐵今津線」- 15分鐘片道奇蹟@兵庫寶塚市

看過阪急電車電影後,讓人也想來實際搭乘一趟阪急電鐵今津線,或許也會接收到不一樣的能量XD阪急電鐵今津線是有川浩『阪急電車』小說的場景, ... 於 www.antgirl.com.tw -

#25.要價43.9萬阪急電鐵推手工泰迪熊- 國際 - 自由時報

日本大阪的電車站開始販賣單價高達162萬日圓(約43.9萬台幣)的手工泰迪熊。阪急電鐵為了開拓商機,在人潮眾多的阪急梅田站剪票口開闢精品銷售專區。 於 news.ltn.com.tw -

#26.2022阪急電車優惠票券介紹與全線觀光景點11選 - MATCHA

Pictures courtesy of 阪急電鉄只有六、日,國定假日運行的觀光特急「京TRAIN 雅洛」是阪急2019年的力作,把日本庭園的枯山水搬進列車中,還有京町家的小 ... 於 matcha-jp.com -

#27.從金閣寺到甲子園~ 阪急電鐵篇 - 茗閒情悠遊心

這張是Kansai Thru Pass可使用路線圖的部分範圍基本上就是關西地區的私鐵路線圖右上方圈起來的是阪急電鐵西院站也是離金閣寺最近的站 於 alexcj.pixnet.net -

#28.第一次自助遊大阪神戶超簡單 - 第 126 頁 - Google 圖書結果

... OSAKA 以及阪急三一 ˉ 番街相連一每天約有綢萬人往來於梅田車站是大阪重點轉運 ... 站」、御堂筋線一阪眒電鐵「梅阪砷電鐵「梅田站」徒步約壇分鐘'阪急電鐵「梅田 ... 於 books.google.com.tw -

#29.阪急電鐵一日券・二日券HANKYU TOURIST PASS | 電子票

立即預訂關西交通票券阪急電車Hankyu Tourist Pass 一日券、二日券,大阪市區兌換,快速又方便!外國旅客專用優惠車票,輕鬆搭乘南海電鐵直達大阪市區,全線暢遊京都、 ... 於 www.kkday.com -

#30.「阪急電鐵」相關新聞 - CTWANT

日本大阪北區「阪急電鐵大阪梅田站」附近一間購物中心「HEP FIVE」,23日有一名住在大阪府內的17歲男高中生自頂樓墜樓輕生;報導指出,男高中生墜樓時,正巧壓到住在 ... 於 www.ctwant.com -

#31.阪急電鐵 - 求真百科

路線顏色 中文線名 日文線名 起點 終點 距... 港都神戶的大海藍色 神戶本線 神戸本線 大阪梅田(HK‑01) 神戶三宮(HK‑16) 32.3 港都神戶的大海藍色 神戶高速線 神戶三宮(HK‑16) 新開地(HS‑36) 2.8 港都神戶的大海藍色 伊丹線 伊丹線 塚口(HK‑06) 伊丹(HK‑20) 3.1 於 www.factpedia.org -

#32.阪急電鐵介紹-阪急電車黃金路線360-雄獅旅遊

HANKYU TOURIST PASS能自由搭乘大阪、京都、神戶之阪急線全線電車(神戶高速線除外)的超值1天、2天套票,讓旅客能在阪急沿線周邊體驗日本獨有的四季之美,另外還隨票 ... 於 www.liontravel.com -

#33.阪急電鐵- 维基百科- 中文Wiki

阪急電鐵 股份有限公司(日语:阪急電鉄/はんきゅうでんてつ Hankyū Dentetsu */?),簡稱阪急電鐵或阪急,是日本的一家私营铁路公司,連結大阪梅田、 ... 於 www.duhoctrungquoc.vn -

#34.阪急電鐵 - PAR 表演藝術雜誌

特別企畫Feature. Ichizo Kobayashi 小林一三與阪急電車. 寶塚歌劇團的誕生,有賴於企業家小林一三的前瞻眼光。從箕面有馬電氣軌道起家的他,為了增加旗下阪急電鐵的載 ... 於 par.npac-ntch.org -

#35.關西交通T 阪急嵐山駅到阪急梅田駅。省錢有理の阪急電鐵 ...

(圖片出自於阪急電鉄株式会社) 往返大阪、京都除了搭乘JR外,還有另一種選擇~ 關西私鐵「阪急電鐵」。大阪←→ 京都搭乘JR 成人票價540円(2. 於 tin0812.pixnet.net -

#36.運行情報サイト更新状況 - 鉄道コム

阪急 電鉄 · Twitter ... 和歌山電鐵 · 情報なし, ダイヤ乱れがある場合等に掲載, 1%きょうの和歌山電鐵の遅延確率:1% リンク先で各路線の遅延確率も ... 於 www.tetsudo.com -

#37.日本關西名門私鐵、阪急電鐵簡介 - solomon的無限空間

1907年成立,不過到1973年才正式更名為目前大家熟知的阪急電鐵。它最重要的路線,就是由梅田至京都河原町的京都線(長45.3km),這條路線絕大部分與JR京都 ... 於 chenshilun.pixnet.net -

#38.阪急電鐵- Explore

阪急電鐵 今津線「西宮北口-寶塚」今日迎接開通100周年,這條線路誕生於1921年,當時名為西寶線,整條路線由7.7公里隨著時代發展至今延伸至9.3公里,路線很短,但歷史 ... 於 www.facebook.com -

#39.阪急電鐵 - go2Japan 來去日本

版急電鐵是阪急阪神控股集團的一間子公司,隸屬於阪急阪神東寶集團,同時也是代表關西地區的私鐵公司之一。 阪急電鐵旗下 ... 於 www.go2japan.tw -

#40.阪急電鐵 - 中文百科知識

阪急電鐵 株式會社(Hankyu Corporation)是連結日本大阪梅田、神戶、寶冢、京都的大手私鐵。為阪急阪神控股集團的子公司,屬於阪急阪神東寶集團。運營路線阪急電鐵列車 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#41.實地搭乘[阪急電鐵]走訪[大阪市區]往返[神戶]交通

從大阪到神戶的交通方式有JR,阪急電鐵,阪神電鐵等幾種首先必須了解大阪市區的大車站[梅田駅] 接著介紹阪神電鐵:有從難波駅或梅田駅出發(有的車種需要 ... 於 millycat0616.pixnet.net -

#42.關西阪急電鐵with史努比聯名電車開駛啦!還有可愛 ...

史努比的粉絲有福啦!繼去年阪急電鐵與「PEANUTS」合作的裝飾列車及集章活動大受好評後,緊接著再推出第2彈聯名企畫,全新車頭標誌設計的「史努比與朋友號」電車, ... 於 www.japaholic.com -

#43.阪急電鐵角落生物號登場與栗子站長遊關西

角落生物在日本的人氣非常之高,時不時就有各種類型的聯乘合作活動,今次更首次與阪急電鐵合作,推出主題列車「 角落生物號」,並於9月1日起至明年3 ... 於 www.nipponsensor.net -

#44.阪急电铁- 快懂百科

阪急电铁 株式会社(Hankyu Corporation)是连结日本大阪梅田、神户、宝冢、京都的大手私铁。为阪急阪神控股集团的子公司,属于阪急阪神东宝集团。 於 www.baike.com -

#45.標籤彙整: 阪急電鐵

標籤彙整: 阪急電鐵 ... 分類: 京都Kyoto | 標籤: 京都, 大阪, 嵐山, 日本旅遊, 日本遊記, 猴子園, 自助旅行, 豐臣公主, 阪急電鐵 | 發佈留言 ... 於 taiiwan.com.tw -

#46.FUN玩京阪神搭阪急電鐵就對了! - MOOK景點家

FUN玩京阪神搭阪急電鐵就對了! ... 來到日本關西自助旅行,很多人都會串聯京都、大阪、神戶三地一起玩,這時如何運用最佳串聯交通工具、最省錢的移動PASS、 ... 於 www.mook.com.tw -

#47.seki買給你】超萌的貓咪列車掌,阪急電鐵貓咪系列@ 【想要什麼

嗚哇~~這貓咪列車掌鏡裡的樣子也太萌了吧!!! 整個都要被融化了~~~~~~ 日本阪急電鐵2月貓咪日推出的貓咪列車長系列鐵道迷跟貓奴都不能錯過的超萌單品! 於 sycc77.pixnet.net -

#48.2020阪急電鐵一日券與二日券|6條示範路線幫你排行程

由阪急電鐵特別為外國人設計的觀光交通票券,讓你在一日、二日之內無限次搭乘阪急電車且不限車種。 意思是從最慢的「普通車」,到最快的「特急」皆可搭乘 ... 於 letsgokyoto.com -

#49.【京阪神搭車必備】阪急電鐵一日券/ 二日券(大阪取票)

【京阪神搭車必備】阪急電鐵一日券/ 二日券(大阪取票). NT$199 – NT$335. 專屬赴日旅客的優惠旅行價格,日本大阪兌換實體票使用,Let's Go! 前往京都、大阪、神戶三地 ... 於 djbcard.com -

#50.【大阪京都交通】新幹線、JR、京阪電車、阪急電鐵 - Klook

【大阪京都交通】新幹線、JR、京阪電車、阪急電鐵,一次告訴你! Klook 編輯. Last updated 2022年6月21日. 大阪京都交通. Source: np&djjewell from flickr. 於 www.klook.com -

#51.Hankyu Railway

連接大阪・神戸・寶塚・京都的阪急電鉄的官方網站。為您介紹利用方法、主要車站的資訊、時刻表、優惠車票及沿線的觀光景點。 於 www.hankyu.co.jp -

#52.日本主題列車》關西阪急電鐵~期間限定的卡哇依『史奴比電車』

日本阪急電鐵○2018期間限定○史奴比電車來囉京都/神戶/寶塚線都有機會看到它喲! 史奴比的粉絲照過來~今年關西的阪急電鐵與史奴比合作推出期間期 ... 於 viatravel.tw -

#53.阪急電鐵全新合作聯名電車行駛中!角落小夥伴號&限定周邊超 ...

今年7月在台上映的《角落小夥伴魔法繪本裡的新朋友》電影,推出之後大受好評,越來愈多人注意到這些超療癒的小生物們,而在日本大阪的“阪急電鐵”,找 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#54.一日券萬歲!哈日杏子帶你京阪和慢慢遊 - 第 197 頁 - Google 圖書結果

( 2015 年 1 月 14 有效期限日· 15 日、 2 月 4 日- 5 日為海遊館休館日)「阪急版」:阪急電鐵全線(神戶高速線除外)大阪市營地下鐵,二 1有效區間下之人,巴士全線。 於 books.google.com.tw -

#55.阪急電鐵 - 维基百科

阪急電鐵 股份有限公司(日语:阪急電鉄/はんきゅうでんてつ Hankyū Dentetsu */ ),簡稱阪急電鐵或阪急,是日本的一家私营铁路公司,連結大阪梅田、 ... 於 www.wiki.zh-cn.nina.az -

#56.阪急電鐵交通查詢及車種介紹- 小氣少年的部落格

千里線與大阪地下鐵-堺筋線相接,可以乘車至天下茶屋。 神戶線與神戶高速線配合,可以乘車至新開地。 但是,這些合作的路線並不屬於阪急電鐵的 ... 於 nicklee.tw -

#57.已經沒有人能阻止日本人的創意了!列車強植極致華麗京都風 ...

日本人一向都很懂得推廣自己的文化,最近連接大阪梅田、神戶、寶塚以及京都的阪急電鐵,就推出京都風主題車廂的列車「京TRAIN雅洛」,喻意為開往優雅 ... 於 www.tap2goodlife.com -

#58.トップページ|Osaka Metro

トピックス. RSS · 2022年06月14日 · 阪急電鉄、阪神電車、大阪シティバスとの磁気連絡定期券の発売を終了します. 於 www.osakametro.co.jp -

#59.日本“阪急電鐵”強化外國游客服務多項惠民措施即將投入

人民網東京5月28日電綜合日本旅游網站“Travelvoice”報道,為了增加訪日外國旅客,日本交通企業“阪急電鐵”將強化面向外國游客的服務措施。 於 japan.people.com.cn -

#60.阪急電鐵一日卷請益 - 背包客棧

[日本關西]想請問大阪的行程其中有一天,想要從黑門市場的住宿Air bnb出發到京都一日遊,去伏見稻荷跟金閣寺,可是朋友有給我一張阪急電鐵的一日卷, ... 於 www.backpackers.com.tw -

#61.阪急電鐵一日券二日券購票、省錢攻略@ 玩遍京阪神最划算 ...

阪急電鐵 一日券¥800、二日券¥1,400,可是暢遊大阪、京都、神戶最方便最划算的PASS票券,而且只限外國人購買,大方今天要教大家如何購買票券、電車班次 ... 於 www.bigfang.tw -

#62.阪急電鐵「角落小夥伴號」列車開始運行囉!到明年春季都有 ...

大家最喜歡的「角落小夥伴」為了尋找美食來到了關西,在那裡遇見在阪急電鐵工作的新朋友栗子站長,於是熱心的幫起牠的忙,而站長也介紹許. 於 buy.line.me -

#63.阪急電鐵相關報導- Yahoo奇摩新聞

最新最豐富的阪急電鐵相關新聞就在Yahoo奇摩新聞,讓你快速掌握世界大事、財經動態、體育賽事結果、影劇圈內幕、社會萬象、台灣在地訊息。 於 tw.yahoo.com -

#64.阪急電鐵6300系列C#6350-照片素材(圖片) [22900085]

阪急電鐵 6300系列C#6350-照片素材(圖片)(No.22900085)。您可在PIXTA上購買和銷售免權利金圖片、插圖和影片。PIXTA上有著73700000張以上的高品質、低價格的免權利金 ... 於 tw.pixtastock.com -

#65.去京都這樣排行程:從新手到玩家30+最強路線攻略,200+食宿玩買必推景點全制霸!

在京都坐地下鐵十分簡單,因為只有兩條路線:東西線和烏丸線。有些景點利用地下鐵去玩會較為方便:例如醍醐寺、二条城、北山、蹴上傾斜鐵道等。京都地下鐵»阪急電鐵»京福 ... 於 books.google.com.tw -

#66.KATO 10-1366 電車阪急電鐵9300系京都線增結(4輛)

KATO 10-1366 電車阪急電鐵 9300系京都線增結 (4輛). 阪急電鉄9300系. 京都線のクロスシート特急車として、平成15年(2003)に登場しました。3扉車ながらも伝統のクロス ... 於 shop.goodtoy.com.tw -

#67.阪急電鐵乘車券- 國內外旅遊行程、自由行、遊輪

專門為外國人設計的一日乘車券,阪急電鐵全線可於一日/二日內自由上下車,無限次使用。 ▻跟着阪急電鐵,以大阪梅田為中心,向京都、神戶擴展,享受方便的交通,暢玩 ... 於 www.cts-travel.com.tw -

#68.鉄道ニュース - railf.jp

ジェイアール東海パッセンジャーズ,「N700Sグリーン車座席モケットビーズクッション」を発売. 2022年7月21日掲載 · 阪急1300系1315編成が試運転を実施. 阪急 ... 於 railf.jp -

#69.【關西賞櫻Day5-1】難波→ 寶塚:阪急電鐵(阪急電鉄)

先從難波搭地下鐵御堂筋線到梅田駅。 關西的鐵道密如蛛網,所以到寶塚的路徑也很多種。 如果從難波出發,轉乘最少的方式就是先到梅田,再轉阪急電鐵寶塚線(或JR)到寶 ... 於 littlebeartw.com -

#71.京都交通|外國人專用*阪急電鐵1日2日卷*京阪神旅遊

京阪神是個私鐵系統發展很早的地區,因此私鐵系統(例如阪急,阪神,京阪,近鐵等等)很多很方便很有競爭力。所以住在關西,若要大範圍移動(例如往來 ... 於 catmiyuki.pixnet.net -

#72.阪急電鐵全線乘車劵Hankyu Tourist Pass - Park 去哪裡?

Hankyu 阪急電車,是私營電鐵,其主要是行駛於京都西邊、大阪北部、神戶的重要路線電車,他是以大阪梅田為中心。住宿在梅田區域的人,經常會使用的私營電 ... 於 parklee.pixnet.net -

#73.高速バスのハイウェイバスドットコム 全国の高速バスを簡単 ...

博多バスターミナル(博多駅) · 西鉄天神高速バスターミナル(西鉄福岡駅) · 阪急三番街バスターミナル(大阪梅田) · 南海なんば高速バスターミナル(大阪なんば). 於 www.highwaybus.com -

#74.京阪電鐵的價格推薦- 2022年7月| 比價比個夠BigGo

大阪電車寫真京阪神國鐵私鐵大阪の電車-京阪神の国電私鉄(1980年) 昭和關西近鐵南海阪急京阪鐵道 · $399. 價格持平. 蝦皮購物 ttstation(653). 新竹市東區. 於 biggo.com.tw -

#75.阪急電鐵運行資訊【官方】 (@HUnyu03) / Twitter

Popular images. Popular videos. Viral Tweets. NBA players. Basketball ; Funny Tweets. Stranger Things. Sports. NBA. Actors ; Gaming. Football. Rap. Social media. 於 twitter.com -

#76.紅楓粉櫻古意漫遊一一京阪神關西(18-19年版)

... 地下鐵谷町線(P.139)地下鐵四つ橋線西梅田北新地 176 國道 JR 大阪環狀線景點 JR 東西線購物 JR 東海道本線食肆阪急電鐵京都線郵局阪急電鐵神戶線書店阪急電鐵寶塚 ... 於 books.google.com.tw -

#77.在梅田阪急電鐵站月台, 夏天時氣溫很高- Ikeda - Tripadvisor

Hankyu Corporation, Ikeda Picture: 在梅田阪急電鐵站月台, 夏天時氣溫很高- Check out Tripadvisor members' 152 candid photos and videos. 於 www.tripadvisor.co.nz -

#78.來關西旅遊! 不可不知的鐵路系統– 阪急電鐵 - 人魚公主微旅行

注意的是他們的特急車是不需購買額外票券。 圖片來源:阪急電鐵(http://rail.hankyu.co.jp/). 相關文章:. 往來大阪(各種交通工具、免費景點)目錄 ... 於 cloudiecandy.pixnet.net -

#79.阪急阪神電鐵一日券攻略.旅行的Wi-Ho!開始販賣日本阪急電鐵 ...

上面這張是阪急阪神電鐵的完整路線圖;綠色、黃色是「阪急電鐵」,綠色是從大阪到京都的路線,最遠抵達京都西側名勝「嵐山」和京都市中心「河原町」; ... 於 www.travalearth.com -

#80.【阪急電鐵】票價.購買資訊.比價後最便宜 - FunTime

阪急電鐵 線上預約免排隊,遊日本關西必備神卡,一次暢玩京阪神的各大景點,最完整的行程預訂、票券購買,輕鬆找到最滿意的旅遊商品! 於 www.funtime.com.tw -

#81.阪急電鐵- 優惠推薦- 2022年7月| 蝦皮購物台灣

買阪急電鐵立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! ... TOMY PLARAIL 多美火車鐵道王國S-47 阪急電鐵1000系. 於 shopee.tw -

#82.【玩吧】卡通控必搭!阪急電鐵期間限定史努比列車

卡通控必搭,阪神電車期間限定史努比列車~阪急電車與PEANUTS再度合作,推出「Snoopy & Friends號」列車!活動期間在阪急電鐵各線都可以看見史奴比 ... 於 colatours.blogspot.com -

#83.首爾太平洋愛茉莉皮膚護理Spa附近酒店優惠 - Trip.com

您可在這裏品嘗到江戶前壽司和現場西式鐵板燒美食,還可以享用優質日式茶飲和手工 ... 中國廣告博物館的酒店鄰近富蘊縣博物館的酒店卡樂達酒店優惠吳阪急酒店優惠巴俞 ... 於 hk.trip.com -

#84.日本阪急電鐵乘車二日券::立即搶購228元 - ::旅遊達人網::

阪急電鐵 乘車二日券一張,不分平假日皆可使用. 商品單位:每位 營業時間:- 活動地點:大阪阪急電鐵(衛星地圖) 廠商地址:- 玩樂時間:- 票券效期:2016-04-30 於 www.dotzing.com.tw -

#85.阪急電鐵:京列車(京とれいん)搭乘經驗之衝擊的京都河原町站 ...

(圖一)2013/12/25-2014/01/08為期14天的韓國日本自助,這是第一次到關西,久聞關西是私鐵大本營,行前做了不少功課整趟旅行中,搭了不少家私鐵, ... 於 travel98.com -

#86.阪急- 人氣推薦- 2022年7月 - 露天拍賣

阪急 網路推薦好評商品就在露天,超多商品可享折扣優惠和運費補助。[玩具共和國] KATO 10-1365 阪急電鉄9300系京都線基本セット(4両) KATO 10-1280 阪急9300系8輛全車 ... 於 www.ruten.com.tw -

#87.阪急電鐵乘車券 - 可樂旅遊

阪急電鐵 一日券,可不限次數自由搭乘阪急全線電車,輕鬆暢遊西日本最大都市-大阪、歷史傳統悠久的古都-京都、散發著異國情趣的時尚城市-神戶﹐省時省力又省錢! 於 www.colatour.com.tw -

#88.阪急電鐵一日券/兩日券平均一天只要600日幣,往返京都大阪 ...

在是用票券的期間,可以無限搭乘電鐵,光交通費就省很大. 參考行程:大阪梅田–>嵐山–>河原町(天神橋六丁目)–>梅田. 或是:大阪梅田–>寶塚–>神戶三宮–>梅田. 阪急電鐵 ... 於 finduheart.com -

#89.阪急電鐵- Daydayplay.hk 日日玩旅遊優惠情報網

Daydayplay.hk 日日玩旅遊情報為你搜羅全球不同航線特價機票,精彩酒店優惠每天更新!提供Hotels.com 或Expedia 最新最齊全的優惠碼!一站式旅行資訊服務助您享受至抵 ... 於 daydayplay.hk -

#90.阪急電鐵相關文章 - 2022亞洲自由行旅遊攻略|travo.guide®

阪急電鐵. 「KANSAI ONE PASS」特別版ICOCA. 【2022交通卡】ICOCA使用範圍,優惠,退卡全攻略|Hello kitty,... 關西地區 修改日期: 18 11 月, 2019. 於 travo.guide -

#91.關西交通|阪急電車搭車方式、阪急電車1日2日券、景點推薦

阪急電車(阪急電鉄)又稱阪急電鐵,屬於關西地區的私鐵路線,連結了大阪、京都、神戶等地的交通,沿途有不少熱門景點:嵐山、大阪梅田、 ... 於 www.bobblog.tw -

#92.阪急電鐵_百度百科

阪急電鐵 株式會社(Hankyu Corporation)是連結日本大阪梅田、神户、寶冢、京都的大手私鐵。 於 baike.baidu.hk -

#93.阪急電鐵| 飛比價格

阪急電鐵 價格推薦共100筆。另有阪急電鉄、版急電鐵、阪急電車暢銷百萬記念版。飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找,一秒為你找便宜,快速比對商品價格, ... 於 feebee.com.tw -

#94.【日本】阪急電鐵全新聯名「角落小夥伴列車」 「新角色登場+ ...

行經大阪梅田站、京都河原町站、阪急嵐山站等關西景點的「阪急電鐵」,跟可愛的「角落小夥伴」聯名啦~去年京急電鐵跟角落小夥伴合作,推出的彩繪列車 ... 於 www.tripgo.tw -

#95.阪急電鐵:運營路線,公司總部 - 中文百科全書

阪急電鐵 株式會社(Hankyu Corporation)是連結日本大阪梅田、神戶、寶冢、京都的大手私鐵。為阪急阪神控股集團的子公司,屬於阪急阪神東寶集團。 於 www.newton.com.tw -

#96.【鐵道焦點】(鉄道クローズアップ)第八回 - 私鐵王國

宝塚本線和箕面線就是由阪急電鐵前身— — 箕面有馬電氣軌道開發的路綫。兩綫在1910年通車,它們並不是連接京阪/阪神等兩大都市的路綫,當初兩綫都被認為不會賺錢, ... 於 my-rail-cyc-yin.medium.com -

#97.阪急電鐵— Google 藝術與文化

阪急電鐵 股份有限公司,簡稱阪急電鐵或阪急,是日本的一家私營鐵路公司,連結大阪梅田、神戶、寶塚、京都的大手私鐵。 於 artsandculture.google.com -

#98.2019年10月大阪阪神電鐵、阪急電鐵「5站改名」 - 欣傳媒

10月開始,大阪阪神電鐵與阪急電鐵兩大鐵路公司宣布即將調整的部分站名,近期打算到大阪的旅客一定要記起來。 阪神電鐵:「梅田」、「鳴尾」兩站改名. 於 blog.xinmedia.com -

#99.阪急電鐵沿路景點彙整- 柒柒夫妻543 - 美食

因為一日券只要700日圓就能無限搭乘阪急電鐵往返神戶、梅田跟京都河原町三點之間,並且阪急電車還有到達嵐山、錦市場跟祇園,對於初次造訪京都的人來說 ... 於 sainteat.tw