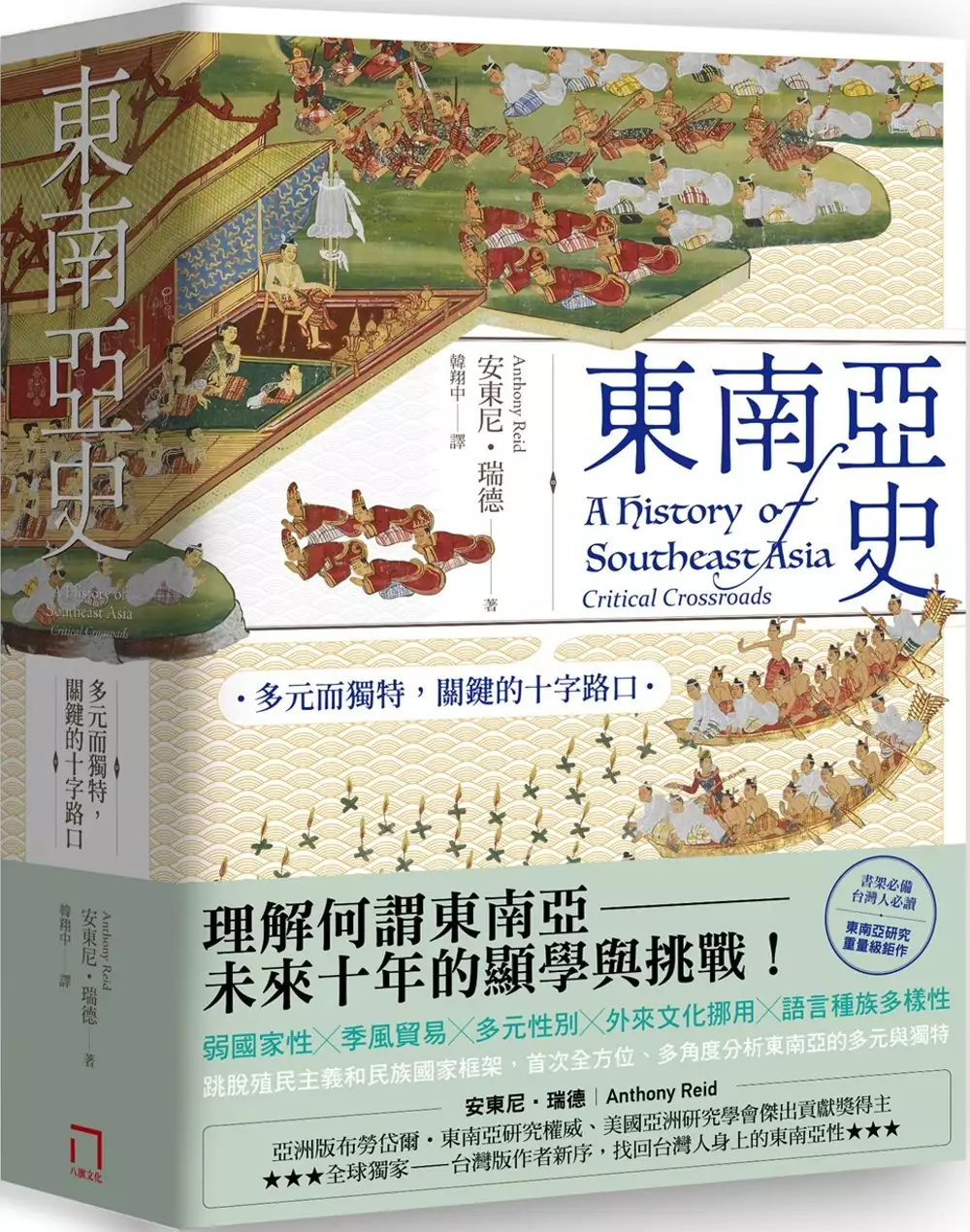

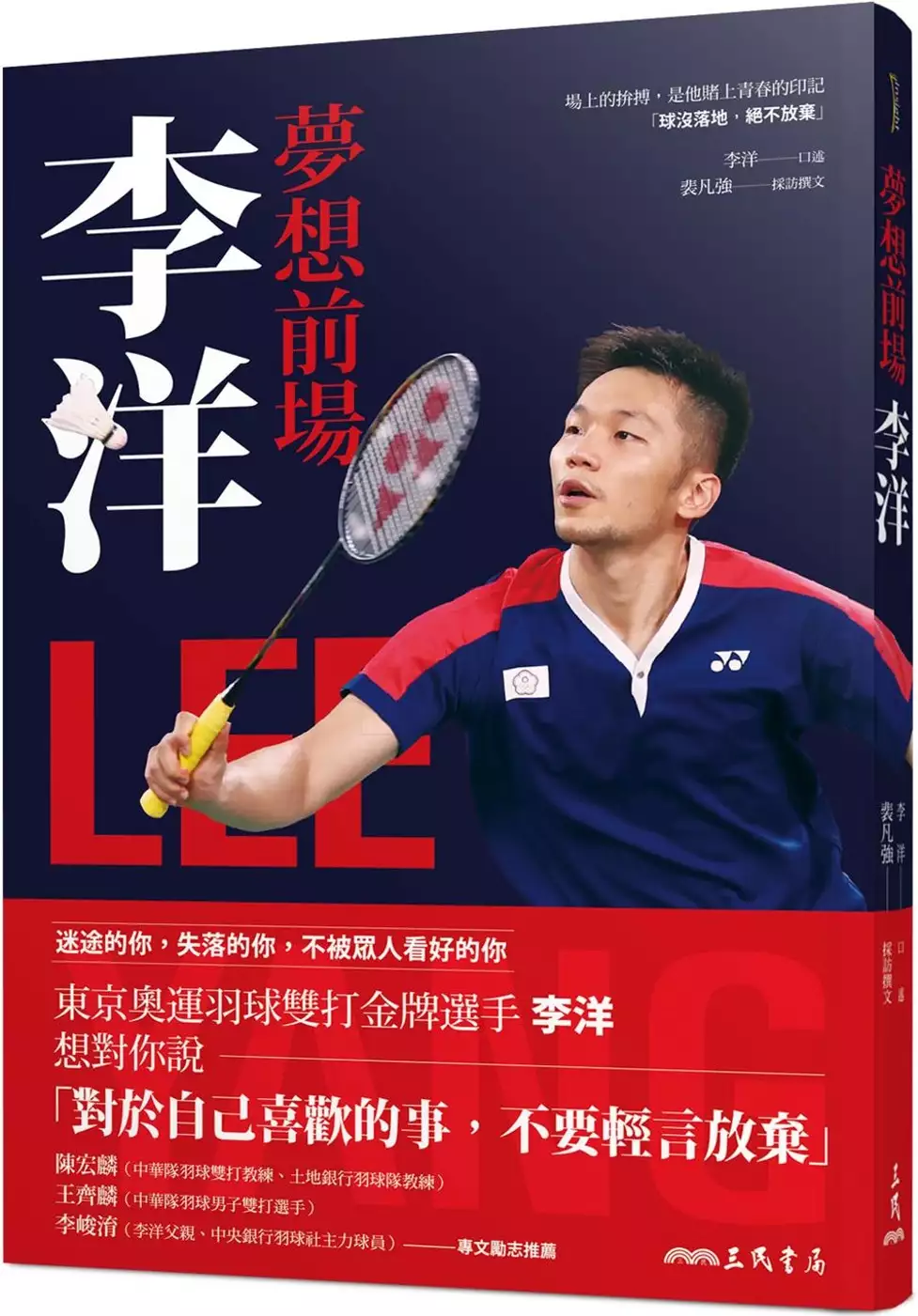

雅加達地圖的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦AnthonyReid寫的 東南亞史:多元而獨特,關鍵的十字路口(未來十年顯學,東南亞研究經典) 和李洋,裴凡強的 夢想前場:李洋都 可以從中找到所需的評價。

另外網站印尼雅加达国际机场地图也說明:印尼雅加达国际机场的卫星地图,位于印尼首都雅加达以西20公里,于1985年4月开始营运,名字来源于印尼开国总统苏卡诺和副总统穆罕默德·哈达。机场建筑以印尼王宫为范本 ...

這兩本書分別來自八旗文化 和三民所出版 。

國立臺北藝術大學 藝術跨域研究所 陳愷璜所指導 林愛偉的 一個策展,三種邏輯: 探討「馬來西亞當代藝術」如何可能 (2021),提出雅加達地圖關鍵因素是什麼,來自於馬來西亞當代藝術、多元族群、身分認同、多元文化主義、混雜。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 國文學系 石曉楓所指導 王治平的 從個體解構到國族重構:馬華七字輩世代小說中的國族想像 (2020),提出因為有 七字輩、馬華文學、國族想像、認同、華語語系的重點而找出了 雅加達地圖的解答。

最後網站印尼爪哇:雅加達X萬隆X日惹X泗水| 蝦皮購物則補充:印尼在地部落客PJ大俠親自領路帶你探訪世界上人口最多、密度最高的島嶼──爪哇島雅加達繁華的市區街景、萬隆天然的地形風貌、 日惹馳名的文化遺址、泗水熟悉的華人 ...

東南亞史:多元而獨特,關鍵的十字路口(未來十年顯學,東南亞研究經典)

為了解決雅加達地圖 的問題,作者AnthonyReid 這樣論述:

——安東尼•瑞德(Anthony Reid)—— 東南亞史研究權威、亞洲版的布勞岱爾、 美國亞洲研究學會傑出貢獻獎得主 ★★台灣首次出版!東南亞史最權威經典,未來十年顯學!★★ ★★台灣版作者新序,找回台灣人身上的東南亞性★★ ◆ 弱國家性╳季風貿易╳多元性別╳外來文化挪用╳語言種族的多樣性 「東南亞」是超越國別史的大集合 是一塊多元而獨特、只能以「東南亞性」名之的 多元族群文明和濕熱叢林水域 東南亞何以成為「關鍵的十字路口」? 台灣位處十字路口的北大門,該如何與之交流? ■東南亞「不是中國,不是印度」,始終保持自己的獨特性 長久以來,東南亞

地區在它的鄰居眼中就十分獨特,中國人稱之為「南洋」,印度人稱它為黃金之地「蘇瓦納德維帕」(Suwarnadwipa),阿拉伯人將它稱為「爪哇」,歐洲人則稱其為「更遠的印度」或「超出恆河的印度」。 由此可知,東南亞一直都是有著無窮多樣性的獨特區域——它有特殊的環境,包括濕熱的季風氣候、密集的叢林、廣泛的水系,還有火山和海嘯等周期性的自然災害。由於地形的破碎和水域的隔離,人群相互連結的方式主要是透過海洋而非陸地,使得東南亞沒有整合並統治廣大疆土的大帝國。一直到十九世紀初,外人眼中的東南亞依然是個連貫一致的整體,尚未形成民族國家的概念。 現代東南亞的基因庫與語言庫大多來自北方的中國,宗教

與書寫文化則是來自西邊的印度。但是這兩個巨大鄰居的文明對東南亞的影響是有限的,東南亞「不是中國,不是印度」,它始終保持著自己的獨特性。也由於東南亞位處東亞人南下及西方人東來的交會之地,隨著伊斯蘭文明及歐洲文明的進入,各種文明因地理、氣候、貿易等因素於此地邂逅、交匯和衝突,創造出多元燦爛的東南亞文化,使其終成關鍵的十字路口。 ■從無國家、弱國家到民族國家,看東南亞的千年轉變 東南亞地區最早的社會具有強烈的「無國家」(stateless)性。無國家的人們以採集、狩獵和遊耕為生,小心翼翼與更具階級性的王權展開貿易和交流,防止自己被其併吞。這種無國家的性質在東南亞的陸地區(如:今日的緬甸、

泰國和寮國和中國境內雲南等地),被作者稱之為「佐米亞」(Zomia,即高地生活)。 在十九世紀西方民族國家的概念進入前,東南亞的國家概念並不強,可以用「弱國家性」來形容,其中兩種代表的政權形態為:「納加拉」(nagara)和「內格里」(negeri)。前者「納加拉」於第十至十三世紀之間宰制著東南亞大陸區,例如吳哥、蒲甘以及爪哇島的滿者伯夷,它們自視為文明的焦點和神聖王權的中心,依賴水稻耕作取得穩固的糧食來源。後者「內格里」則是十五世紀持續到十七世紀商業時代的主宰者,類似港口城市國家,最著名的有麻六甲、馬尼拉、汶萊……等,因位於航運樞紐而興起,是一系列以海洋貿易為基礎的小型政體,接待國際貿

易商可說是它們存在的根本理由。 至於形塑現代東南亞民族國家的關鍵期是十九世紀上半葉,在此之前,東南亞地區除了區分大越國與中國的疆界之外,並無其他的固定邊界存在。隨著歐洲民族主義的進入,東南亞被納入了一個新的世界體系,荷蘭、英國、西班牙/美國、法國在這片區域上畫定邊界,現代化教育的引入,逐漸形成國語及國族的概念,導致民族主義獨立運動。現今的東南亞各國,便是在二戰後的民族國家獨立潮裡如雨後春筍般形成的。 由此可知,現今東南亞的民族國家、國族語言和邊界是近兩百年的產物。這段期間,在東南亞人生活之中,國家、民族與宗教的重要性變得越來越高,造成了原本是一個整體的東南亞的破裂與分歧。在回顧千年

的東南亞史時,便不能用已知的現代邊界來描述,否則會進入歷史的誤區;也因此,本書作者瑞德便使用島嶼或集水區等地理單位,詳細論述東南亞從無國家、弱國家、到民族國家的複雜歷程。 ■只有理解「東南亞性」,才能看懂東南亞諸國的歷史和本質! 如何保持「多樣性」與「獨特性」兩者之間的平衡,向來是東南亞的挑戰所在;本書正是以「關鍵的十字路口」為基準,橫跨上古至現代兩千年的幅軸,以探尋東南亞地區的多樣性與獨特性。假如我們用最少的詞彙描述何謂「東南亞性」,那就是:環境、性別和弱國家性。 ◎「環境」——指的是東南亞所處的濕熱氣候、季風吹拂的土地,以及板塊交界處不穩定的地質條件 在遠洋航行依賴

風力的帆船時代,每年風向固定交替的季風,對東南亞的海洋航行十分有利,進而成為全球商貿發展的搖籃;由於位處板塊交界處的不穩定地質條件,為東南亞帶來了火山爆發的災難、人口周期性減少,以及因火山灰的覆蓋而產生的稻作文明等特點。 透過日漸精密的定年技術,人們發現巨型火山噴發會導致全球氣候的短期波動,因此瑞德認為東南亞的環境影響是世界性的,東南亞劇烈的火山噴發往往是全球小冰河期的罪魁禍首。正是這樣的獨特環境,造就了東南亞物種和文明的多樣性,這正是東南亞的獨特性之所在。 ◎「性別」——指的東南亞歷史上的女性曾享有人類社會最大的自主性 在經濟方面,東南亞夫妻的財產是由雙方共同持有,各自有經

濟自主性。東南亞人認為應該由女性控制家庭的金錢收入並進行理財,女性的財產權有足夠的保障。因此,東西方貿易商人要和當地女性締結短期婚姻以取得貿易代理權。 東南亞女性的強勢地位,也導致了男性發展出獨特的性服務,以及多元的、跨性別的文化。即使儒家、伊斯蘭教、佛教、基督教將外來的男性主導模式帶進了東南亞,這種性別關係依舊維持某種東南亞的獨特屬性。直到十九世紀殖民主義進入,當地女性的地位才因此下降。 ◎「弱國家性」——指的是東南亞社會不存在統一的中央政府,沒有發展出官僚國家 高地無政府主義一直是東南亞的特質,然而他們依舊發展出自己獨特的文明,例如自給自足種植水稻的「納加拉」,和位於轉運

樞紐成為貿易港口的「內格里」。東南亞文明也因為缺乏政府的箝制而更有活力、更加平等、更重視貿易、更加多樣性。 ■東南亞性獨特而多元,東南亞史將成為未來十年的顯學 本書作者安東尼•瑞德是國際上研究東南亞的第一人,他的研究不是從決定歷史的所謂大事件出發,而是注重環境、地理和普通人的日常生活等年鑑學派的研究方法,因此有「亞洲的布勞岱爾」之稱。此外,瑞德堅持全球史的研究視角,印度、中國、伊斯蘭、近代歐洲的力量在這個關鍵的十字路口相遇、交織和互相影響,正是東南亞在全球史中的重要特徵。 目前台灣出版的東南亞相關主題以國別史居多,且偏重民族主義視角。要探討長達一千三百多年的東南亞通史,若只依

賴殖民主義和民族主義的視角,將無法洞悉東南亞的本質;這是因為東南亞直到十九世紀末才出現所謂的「政治體制」,到二十世紀中葉才出現「民族國家」。 本書便是首部全方位、多角度分析東南亞的多樣性和獨特性的權威之作。行文上不以單一的時間線從古敘述至今,而是分為氣候、貿易、宗教、政治、人文等不同主題深入研究;不同時代所側重的描寫主題也不盡相同,甚至在不同的時代裡,東南亞的大陸區、半島區和群島區幾大區塊之間並非相互接續,有時可能會互相重疊,更能呈現東南亞地區乃至於東南亞史的多元獨特之處。 ■位處十字路口的北大門,台灣是泛東南亞文化的一部分 十七世紀以來,隨著大航海時代的開始,台灣再次涉入東

南亞的海洋網絡。作者就特別指出,台灣島乃是一個龐大語族──南島語族的誕生地,「如果沒有台灣,就不會有東南亞的語言地圖」。 台灣歷史的弱國家、強社會特質非常類似東南亞,事實上,台灣原本就是東南亞文化的一員——台灣社會文化底層的東南亞性非常醒目,不僅僅表現為原住民的南島語言,閩南族群也是泛東南亞文化的重要承載者。此外,台灣和東南亞國家一樣,都位在太平洋火環帶,地震與地熱活動相當活躍,原住民的文化十足珍貴,同時也瀕臨消失的危機,這是因為南島語族原住民在自己的國度當中也一樣被殖民者當成了少數族群。 一直到現代,台灣與東南亞各國都曾向對方學習,但台灣看待東南亞社會的歷史和未來的視角仍舊「從北

向南看」,以陸地思維看海洋世界,甚至出現抱持經濟殖民主義的新南向政策;作者瑞德便強調,「看東南亞,由南往北看的觀點至為重要」——對台灣讀者來說,東南亞絕非只是表層的新南向政策,而是應該透過東南亞看清自己的過去和未來,才是海洋國家台灣與東南亞正確的連結方式。

雅加達地圖進入發燒排行的影片

加入會員支持我們:https://bit.ly/2PtaTM4

訂閱頻道:https://bit.ly/32WHzlI

八月底印尼宣布遷都,未來將不再是雅加達。我們不禁好奇心起,各國怎麼決定首都在哪,又為什麼有些國家不只一個首都呢?

【更正啟事】

影片2:51~3:13 巴西地圖中,聖保羅與里約熱內盧以紅色圖樣為城市標示的位置有誤:

1.聖保羅位置應位於錯誤標示的東南方靠海處,同樣也是在聖保羅州。

2.里約熱內盧應位於實際聖保羅東北方的里約熱內盧州內,而不是在原錯誤位置上的聖塔卡塔林那。

對不起,大風吹後製疏忽,造成許多觀眾得到錯誤理解,同時也感謝底下熱心的網友留言提醒指正。

一個策展,三種邏輯: 探討「馬來西亞當代藝術」如何可能

為了解決雅加達地圖 的問題,作者林愛偉 這樣論述:

馬來西亞地理位置處在東南亞地域,長達數世紀經商貿易歷史、被殖民帝國統治,形成多元族群與多層次文化脈絡。1957年從英殖民獨立時期開始,即已雄心勃勃要建構代表性的「馬來西亞藝術」,由馬來西亞國家美術館背負國家政策重任,長期在多元族群社會以身分認同作為策展與典藏概念,企圖建構國族認同的藝術史觀。馬來西亞歷經六載建立國家認同至國族認同過程的後殖民現象,文化辯證經過多重雜揉混合,研究及策展馬來西亞當代藝術因其多元混雜性、國族認同與族群政治觀點歧異矛盾,多元族群的語言增加其外在的不可見度而更高難度。隨著全球化現象,策展朝向所謂國際當代性展開,跨國、跨地域策展透過議題,形成多元跨國對話。涵括在以地理定義

的亞洲藝術、東南亞當代藝術,被歐美澳日韓台研究及策展,馬來西亞當代藝術家漸受國際策展人邀請參加雙、三年展,被框例在亞洲藝術研究及策展名單????,漸始受重視。然而,當地對「馬來西亞當代藝術」仍有許多不確定性及糢糊,更缺乏研究梳理及書寫,造成不管從外或在內的觀看,仍然是無法清晰具體的定義。面對自明性問題,必須更為根本的探索。本研究運用資料蒐集,經研究出版文獻、國際性展覽的策展實踐與論述分析,從文化研究、後殖民及全球化省思,馬來西亞的經濟、政治、社會變化,國家政策試圖透過國家美術館作為打造的身份認同,比對國際策展的轉變,亞洲雙年展、太陽雨等策展研究與論述,分析藝術家、作品,探討梳理馬來西亞當代藝術

的生產場域背景條件及機制如何可能。筆者企圖透過同場域不的策展機制,策展實踐個案分析,綜合視覺藝術分析及論述,拉出其縱向軸線來檢視被國際看見的馬來西亞當代藝術家,直向來探討馬來西亞當代藝術的形成及美學轉向。研究發現,馬來西亞當代藝術從被形塑建構的國家認同隨著策展轉向而轉變,認同混淆與糢糊化的辯證,產生時空重置建構,撞擊出獨有形式內容面貌,期許未來形構獨特的主體性。

夢想前場:李洋

為了解決雅加達地圖 的問題,作者李洋,裴凡強 這樣論述:

場上的拚搏,是他賭上青春的印記 「球沒落地,絕不放棄」 李洋自述成長故事! 「正因為我普通,所以才更努力去做我想做的!」 2021年7月31日,東京奧運羽球男雙金牌戰, 決勝點的一記壓線球「IN」,李洋成功守住了前場。 「我喜歡打球,所以我也會繼續開心地、努力地在球場上追逐我的夢想。」 他始終不忘喜愛羽球的初心,但曾經,他也想過要放棄…… 李洋的羽球生涯起步較晚,從乙組晉升甲組,足足熬了八年。 父親說他「你不是這塊料」,讓他徹夜痛哭,掙扎是否該放下手上的球拍。 最後,他擦乾淚水,踏實地一步步走上奧運殿堂, 「逐夢路上艱辛難免

,但並不孤單」。 想知道李洋是如何堅定目標,勇敢逐夢嗎? 想知道燦爛笑容之下,有多少酸甜苦辣的故事嗎? 想知道面對人生選擇時,他是如何取捨嗎? 讓李洋親自告訴你,他是誰。 專文推薦 陳宏麟(中華隊羽球雙打教練、土地銀行羽球隊教練) 王齊麟(中華隊羽球男子雙打選手) 李峻淯(李洋父親、中央銀行羽球社主力球員) 「競技運動場上永遠不會有終點,每天都是新的起點,唯有不斷突破、堅持,才能享受最後甜美的果實。」──陳宏麟(中華隊羽球雙打教練、土地銀行羽球隊教練) 「希望我們在接下來的比賽都能有不錯的成績,可以一起站上更多重要比賽的領獎臺,一起

搭配,打到不能動為止。」──王齊麟(中華隊羽球男子雙打選手) 「志在峰巔的攀登者,不會陶醉在沿途的某個腳印之中,激情過後,我告訴李洋:當更謙卑、更努力,以不負自我期許,以及國家所託、同胞所望!」──李峻淯(李洋父親、中央銀行羽球社主力球員) ※本書版稅全數捐贈社團法人中華民國肯愛社會服務協會

從個體解構到國族重構:馬華七字輩世代小說中的國族想像

為了解決雅加達地圖 的問題,作者王治平 這樣論述:

1957年,馬來亞脫離英國政府殖民,獲得完全的獨立,在地華人同時與馬來人、印度人及其他族群共同取得馬來西亞公民身份。一直以來,華裔人口數是馬來西亞佔數第二的族群,卻時常被馬來人視為「馬來西亞的寄居者」,並抱持著「馬來人至上」的理念主導國家政策。七字輩馬華作家藉由小說指陳馬來政府如何行使諸項不公不義之政策,將馬來西亞華人打壓至邊緣處境,成為次等公民,並重申華人對馬來西亞民族的想像,堅定國族認同之立場。 七字輩馬華作家之成長背景,正值馬來西亞政治主體漸趨穩定的時期,對馬來西亞的國族認同已然成型,對原鄉文化之定義亦與前代有所不同。原鄉本指傳統中國文化,時移境遷,中國文化與本土文化混雜為一體,成為

當地華人特有之文化,原鄉文化之意義亦有所流轉。七字輩馬華作家將中國性、本土性融會於文本之中,以表彰不同的文化立場,但整體而言,相較於前代,已更趨於本土化,甚至往世界化發展。 檢視七字輩馬華作家小說文本之特徵,即可見其先個別解構由馬來人主導之官方論述,以小寫歷史(histories)的手段取代大寫歷史(History),突破馬來西亞官方刻意營造的失語困境,重新取得建構國族想像之闡釋權,藉個人敘事解構宏大敘事,亦是對身份的再建構。同時,七字輩馬華作家向內尋找族群之根、向外追求族群和諧,以重新構築國族想像。最終,在書寫本土的同時,期望面向世界公民之視閾,尋找國族想像的未來可能性。

雅加達地圖的網路口碑排行榜

-

#1.雅加達電子地圖- 高清版、可放大- 大和網

歡迎訪問雅加達電子地圖!這是最新的亞洲印度尼西亞雅加達電子地圖高清版大圖,在這裡您可以免費看到2022年的雅加達地圖電子版、超清衛星地圖全圖,可放大圖片, ... 於 dahe7.com -

#2.國外團體旅遊,鳳凰旅遊

國外團體旅遊 · Mini Tour&自由行 · 郵輪旅遊 · 國際機票 · 機+酒 · 台灣旅遊 · 高鐵假期 · LINE線上諮詢 · 網站地圖 · 企業專區 · 公開投資人資訊 · 公司簡介. 於 www.travel.com.tw -

#3.印尼雅加达国际机场地图

印尼雅加达国际机场的卫星地图,位于印尼首都雅加达以西20公里,于1985年4月开始营运,名字来源于印尼开国总统苏卡诺和副总统穆罕默德·哈达。机场建筑以印尼王宫为范本 ... 於 www.earthol.com -

#4.印尼爪哇:雅加達X萬隆X日惹X泗水| 蝦皮購物

印尼在地部落客PJ大俠親自領路帶你探訪世界上人口最多、密度最高的島嶼──爪哇島雅加達繁華的市區街景、萬隆天然的地形風貌、 日惹馳名的文化遺址、泗水熟悉的華人 ... 於 shopee.tw -

#5.印尼首都雅加達(Jakarta)最早是位於爪哇島的小漁村

印尼首都雅加達(Jakarta)最早是位於爪哇島的小漁村,1527 年被萬丹王國征服後正式 ... 特別是全球暖化日益嚴重的今日,雅加達恐在不久的將來徹底從世界地圖消失。 於 yamol.tw -

#6.[雅加達]處女行之旅找到藏寶圖 - 方格子

傳說中的夜生活帝國首都雅加達雅加達夜生活, 印尼夜生活, 八大行業, 酒店, ... 上面就是雅加達北區地圖,而紅框的地方就是最主要的紅燈區,紅線的街道 ... 於 vocus.cc -

#7.地图- 雅加达 (Jakarta) - MAP[N]ALL.COM

雅加達 (Jakarta),全稱雅加達特別首都地域(Daerah Khusus Ibukota Jakarta),是印度尼西亞首都和最大城市,位於爪哇島的西北海岸。雅加達是印尼的經濟、文化和政治 ... 於 www.mapnall.com -

#8.「我們在車陣中漸漸老去」雅加達人說 - 英語島雜誌

摩托車是我在雅加達通勤的主要交通工具,第二是公車,最後才是汽車。能在車陣中鑽 ... 很多只有摩托車能通行的小路甚至不會出現在手機地圖上,這是趕時間的最佳利器。 於 www.eisland.com.tw -

#9.雅加達, 地圖, 省, 3d, 等量, 印尼

雅加達, 地圖, 省, 3d, 等量, 印尼- 免版稅下載這個向量只需幾秒鐘。不需加入會員。 於 www.canstockphoto.com.tw -

#10.雅加達地圖, 雅加達交通旅遊電子地圖 - Tripadvisor

雅加達 飯店地圖. 最低價格. 入住— / — / —. 退房— / — / —. 顧客 1 間客房,2 名成人,0 名兒童顧客 12. 年齡. 更新. $ TWD. 台灣. © 2022 TripAdvisor LLC 保留所有 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#11.一口家族| 減塑地圖| 雅加達城市早餐

雅加達 城市早餐. 商店特色|. 蛋餅類.漢堡類.三明治.總匯類.飲料類. 商店地址|. 台北市大安區安和路一段112巷27號. 商店電話|. 02-27840116 ... 於 ecofamilymap.daai.tv -

#12.【印尼雅加達旅遊】景點篇所有景點總整理地圖,交通好康都在 ...

【印尼雅加達旅遊】景點篇所有景點總整理地圖,交通好康都在這♥ 自助旅遊必玩推薦 · 1. 舊城區下車後,往火車站指標前進,荷蘭建築、博物館可觀賞 · 2. 遊 ... 於 pj20120619.pixnet.net -

#13.雅加達- 維基百科,自由的百科全書

行政區劃[編輯]. 雅加達首都特區(印尼語:Daerah Khusus Ibukota Jakarta,簡稱DKI Jakarta,直譯為雅加達首都特別地域)是印度尼西亞34 ... 於 zh.wikipedia.org -

#14.[雅加達] Plaza Senayan Arcadia - - 香港鼎泰豐-

顯示詳細地圖. [雅加達] Pondok Indah Mall 2. 地址: 3rd Level (North Skywalk) Jl. ... [雅加達] Plaza Senayan(Noodle Bar). 地址: 3rd Level Jl. Asia Afrika No. 於 www.dintaifung.com.hk -

#15.Cipete Utara, 雅加達, 印度尼西亞天氣圖和雷達圖

Cipete Utara, 雅加達, 印度尼西亞天氣 ... Cipete Utara, 雅加達, 印度尼西亞. 未來6 小時內可能有小雨。 目前地圖時間. 週日01:11. 過去. 現在. 時間. 於 weather.com -

#16.雅加達活力早餐- 哇!! Google地圖找的到我們店家唷! 還有室內的 ...

Google地圖找的到我們店家唷! 還有室內的實景可以看.....^^*... ... 雅加達活力早餐, profile picture. Join. or. Log In. 雅加達活力早餐, profile picture. 於 m.facebook.com -

#17.印尼雅加達景點推薦- 背包地圖

印尼雅加達景點推薦: 印尼國家紀念塔,伊斯蒂克拉爾清真寺,Gambir火車站, ... Hotel Jakarta,Ascott Jakarta,Alila Jakarta 印尼雅加達景點推薦@背包客棧景點地圖. 於 www.backpackers.com.tw -

#18.世界珍稀古地圖中的臺灣:從古羅馬到日本帝國,跨越2000年,從83幅精緻稀有古地圖發現臺灣

... 流求國傳 18、27、30、206 隋煬帝 9、27、133 、 206 雅加達( Jakarta ) 167、169、210 馮秉正( Jos . de Mailla ) 238 黃金半島( Aurea chersonesus ) 18 黃道( ... 於 books.google.com.tw -

#19.印尼為何要將首都從雅加達遷到叢林裡? - 天下雜誌

印尼宣布要搬首都,從目前爪哇島的雅加達,搬到滿是叢林的婆羅洲島。為什麼? 於 www.cw.com.tw -

#20.長榮航空- 飛往雅加達(HLP)航班 - EVA Air Flights

被暱稱為「大榴蓮」的雅加達,是印尼的首都,也是亞洲最國際化的城市之一。晚上到雅加達的夜店享受精彩繽紛的夜生活,或沉浸在雅加達豐富歷史和多元文化中。 於 flights.evaair.com -

#21.雅加達綜合交通路线图- Google Play 應用程式

2022年3月15日 — 印度尼西亞雅加達捷運地圖 最新的雅加達地鐵列車LRT 和巴士地圖,適用於日常通勤或旅遊。 離線地圖。 不需要移動數據。 於 play.google.com -

#22.实景地图-雅加达(印度尼西亚)全景地图 - 街景地图

雅加达 (印度尼西亚)街景地图操作指南. 1.主页面由街景实景视图和电子地图视图构成,分别占据左右两个区域,其中电子地图视图中的 Marker 图标所指示的位置就是当前街景 ... 於 www.earthol.org -

#23.雅加達唐人街地圖∣ 印尼華人故事∣ 草埔唐人街 ... - YouTube

雅加達 舊城區唐人街 地圖 ∣ 印尼華人故事∣ 草埔唐人街∣ 班芝蘭唐人街農曆新年∣ 金德院∣ 觀音亭拜拜♥️ Kota Jakarta 雅加達 古城區(Jakarta Old ... 於 www.youtube.com -

#24.地圖之外,海面之內:關於《泛‧南‧島藝術祭》的一些觀察

從此角度切入,觀看同展邱杰森與莫珊嵐的創作〈雅加達事件簿〉,便格外有意思。〈雅加達事件簿〉是一趟奇詭的旅程,旅途起於十六世紀的一位荷籍葡萄牙探險 ... 於 www.kmfa.gov.tw -

#25.飯店Gran Meliá Jakarta, 雅加達, 印尼 - Trivago

目的地Gran Meliá Jakarta. 入住日期/退房日期選擇日期. 旅客和客房數2 位旅客, 1 間客房. Gran Meliá Jakarta 選擇日期 2 位旅客, 1 間客房. 地圖. 佣金如何影響排序 ... 於 www.trivago.com.tw -

#26.印尼雅加達首都特區學校列表| Uniform Map 制服地圖 - 紅色死神

制服地圖上印尼雅加達首都特區的學校列表,目前共收錄15 所學校。 於 uniform.wingzero.tw -

#27.印尼雅加達-駐外鞋面業務開發 - 1111人力銀行

東南亞印尼工作職缺|印尼雅加達-駐外鞋面業務開發|台灣百和工業股份有限公司|面議(經常性薪資4萬含以上)|2022/09/20|找工作、求職、兼職、短期 ... 於 www.1111.com.tw -

#28.雅加達臺灣學校111學年度商借公立高中以下學校教師第四次簡章

一、依據駐印尼代表處111年6月29日印尼教字第1110629001號函辦理。 二、商借教師類科與名額:中學部物理、地理或公民科教師1名。 三、商借教師期間自111年8月1日起 ... 於 cjnes.ylc.edu.tw -

#29.雅加達特區地圖 | IndoBeez

首頁 > 印尼地圖 > 雅加達特區. 雅加達灣. Jakarta Bay. 北雅加達. Jakarta Ultara. 東雅加達. Jakarta Timur. 中雅加達. 西雅加達. Jakarta Barat. 南雅加達 於 www.indobeez.com -

#30.雅加达, Jakarta Raya, 印度尼西亞- 當前時間, 人口, 地圖

關於通用信息雅加达, 省Jakarta Raya, 印度尼西亞. 當前時間,時區,DST,GMT / UTC,人口,郵政編碼,海拔,緯度,經度. 於 www.citipedia.info -

#31.雅加達 - Indonesia Travel

雅加達 是一個巨大,廣闊,人口數量龐大的大都市,有1000多萬人居住,他們來自印尼各地 ... 因此,訪問雅加達時,您最好投資一個好地圖,或者靠導航駕駛。 image 360 ... 於 www.indonesia.travel -

#32.印度尼西亚雅加达的現在時間是 - Time.is

地圖 上的雅加达 · 雅加达是印度尼西亚 的首都 · 緯度: -6.21. 經度: 106.85 · 人口數: 8,540,000 · 海拔: 0 公尺(米). 於 time.is -

#33.印尼地圖雅加達– 雅加達景點 - Globalin

雅加達, 旅行酒吧目的地, 印尼, 峇里島庫塔丹帕沙金巴蘭雅加達日惹藍夢島民丹島沙努爾看全部, 雅加達, 總覽, 地區介紹, 地區概述旅行季節與天氣花費與貨幣交通入出境通訊 ... 於 www.biiclp.me -

#34.雅加達唐人街地圖∣ 印尼華人故事∣ 草埔唐人街∣ 班芝蘭 ...

農曆新年前,小傑帶你們前去雅加達唐人街。底下還有地圖以及路線指引,跟著走保證不迷路喔! 雅加達唐人街位於草埔區(Glodok)的班芝蘭(Pancoran) ... 於 playindonesia.pixnet.net -

#35.印尼雅加達市景區地圖- 印度尼西亞 - 相約久久旅遊網

印尼雅加達市介紹: 雅加達(Jakarta)是印度尼西亞最大的城市和首都,位於爪哇島的西北海岸,是東南亞第一大城市、世界著名的海港。雅加達號稱花園之稱,風景優美, ... 於 zh.meet99.com -

#36.雅加達旅遊指南| 熱門景點資訊、交通地圖| ezTravel易遊網

易遊網提供雅加達Jakarta旅遊情報、交通地圖、開放時間、周邊景點等實用資訊,是要去印尼玩或找雅加達熱門景點、票券與門票時的最佳參考! 於 vacation.eztravel.com.tw -

#37.印尼遷都項目值得投資嗎? - FT中文網

雅加達 正在下沉,但專家警告稱,政府負擔不起雄心勃勃的遷都項目,需要外部投資。中國在很多方面都感興趣。 ... 在日本軟銀(SoftBank)今年3月撤回支持後, ... 於 big5.ftchinese.com -

#38.印尼雅加達靈糧堂- 靈糧全球使徒性網絡

印尼雅加達靈糧堂. 台灣. 215 · 美洲. 68 · 亞洲. 200 · 大洋洲. 22 · 歐洲. 13 · 非洲. 104 · 地圖瀏覽模式. 印尼雅加達靈糧堂. Bread of Life Center in Jakarta ... 於 www.bol.org.tw -

#39.上海商業儲蓄銀行印尼雅加達代表人辦事處 - 銀行局

上海商業儲蓄銀行股份有限公司»上海商業儲蓄銀行印尼雅加達代表人辦事處 ... 金管會電子地圖 申訴專線:02-8968-9665(依據行政院暨所屬各機關處理人民陳情案件要點執行 ... 於 www.banking.gov.tw -

#40.國內外團體旅遊精選行程-跟團出國輕鬆遊覽世界 - 山富旅遊

雅加達 |峇里島|日惹|泗水. 越南旅遊 ... 蘇美), 《馬來西亞/新加坡/汶萊》, 《印尼》(雅加達.峇里島.日惹), 《越南/緬甸》(河內.胡志明.峴港. 於 www.travel4u.com.tw -

#41.雅加達辦事處的聯絡資料- 阿聯酋航空 - Emirates

Ticket Office - Jakarta ... 其他注意事項:. The retail office is currently closed until further notice. Alternatively, you can call our Contact Centre if you need ... 於 www.emirates.com -

#42.雅加達空氣污染:實時空氣質量指數地圖 - Beijing Air Quality.

... 來實時測量PM2.5污染,這是最有害的空氣污染物之一。 它們非常易於設置,只需要一個WIFI接入點和一個USB電源。 連接後,我們的地圖上即時和實時報告空氣污染水平 ... 於 aqicn.org -

#43.機場地圖 - Garuda Indonesia

機場地圖. 乘搭嘉魯達印尼航空前,閣下可以先閱覽我們印尼各機場的地圖,令您的旅途更加順暢。 蘇加諾哈達國際機場(雅加達) 下載 · 機場綱址. 朱安達國際機場(泗水) 於 www.garuda-indonesia.com -

#45.雅加達空氣質量地圖 - IQAir

成為數據提供者. 用一台AirVisual Outdoor,助力收集雅加達地圖上的數百萬個數據點,以跟踪當地空氣污染情況. 了解更多 獲取一台 ... 於 www.iqair.com -

#46.雅加達-印尼時間- 全球時區查詢- 世界時間和時差查詢

找到城市後、城市和國家的中英文名稱就會自動顯示在地圖上面,同時顯示當地的 GMT 標準時間和時差,還有當地是否正在實施 DST 夏令時間。 Indonesia 印尼的時區和夏令時間. 於 time.artjoey.com -

#47.雅加达地图- 暖爱网

默认显示的电子版印度尼西亚雅加达地图全图,地图上上详细标明了印度尼西亚雅加达交通、公路、铁路线路、公交、旅游景点信息以及行政区划、便民设施等 ... 於 www.navywc.com -

#48.雅加達達恩莫格特宜必思經濟酒店 - HotelsCombined

雅加達 達恩莫格特宜必思經濟酒店- 雅加達,雅加達- 在HotelsCombined上找出最划算的訂房優惠。 ... Jalan Daan Mogot 50B, 雅加達, 印尼 ... 在地圖上顯示. 位於雅加達 ... 於 www.hotelscombined.com.tw -

#49.生存還是毀滅「下沉」的雅加達與失控的地下水- BBC News 中文

熱膨脹及極地冰塊融化使得海平面不斷上升,而雅加達下沉的速度引起了專家警覺。 雅加達地圖. 有些出人意料的是 ... 於 www.bbc.com -

#50.印尼國家紀念塔前10名最佳住宿 - Agoda

雅加達 普羅福圖飯店(Hotel Borobudur Jakarta). 印尼國家紀念塔,印尼國家紀念塔-查看地圖. 機場接送; 單車出租; 代客停車; 房內免費Wi-Fi; 熱水浴池; 兒童娛樂室 ... 於 www.agoda.com -

#51.雅加達新生座談會 - 清華學院國際學士班

雅加達 新生座談會Freshmen Orientation in Jakarta. Publish time:2019-09-05. 文章引用自: ... 網站地圖SITEMAP. National Tsing Hua University© Copyright All ... 於 ibp.nthu.edu.tw -

#52.足球狂熱致暴力印尼管理不善添難題- 20221003 - 國際- 每日明報

當中較為人熟識的是佩西比萬隆(Persib Bandung)和佩斯查雅加達(Persija Jakarta)之間的衝突,兩隊的球迷曾發生數次衝突並導致死傷,2018年更有1名 ... 於 news.mingpao.com -

#53.雅加達蘇加諾哈達國際機場(CGK)的班機與航班狀態 - KAYAK

雅加達 蘇加諾哈達國際機場(CGK)機場指南:航廈地圖、出發和抵達時間、辦理登機手續,以及更多資訊。 於 www.tw.kayak.com -

#54.鐵道旅行| 雅加達機場捷運46分到CGK!Railink 蘇加諾・哈達 ...

詳細介紹Railink 蘇加諾・哈達機場鐵路- Soekarno-Hatta Airport Train / KAI Bandara 路線、地圖、站體、服務、車票以及列車。 於 www.studiomo.info -

#55.飯店在雅加達省. 現在就預訂飯店! - Booking.com

雅加達 西部, 雅加達顯示在地圖上. Wonderloft Hostel旅舍位於雅加達(Jakarta),提供免費WiFi和露台。酒店靠近收費公路,客人可以搭乘免費旅遊巴士前往附近的市中心。 於 www.booking.com -

#56.「不傷荷包不傷身,一起拒絕違規食品廣告吧!」

... A-190500717-00000-7; 福泰; 中壢國小; CAFE IN; 雅加達 ; 鼎欣; 食品登入取消 ... 食藥署公告訊息 · 農業相關訊息 · 農產品安全追溯最新消息 · 本市加水站 地圖. 於 food-safety.tycg.gov.tw -

#57.處務公告-轉知「印尼雅加達臺灣學校111學年度商借公立高級 ...

雅加達 臺灣學校甄選簡章 PDF 258.01KB,下載12次,MD5:3910DF92C33BEFD37ACCCC07D28F6832. 發布日期:2022/07/04; 發布單位:基隆市政府教育處學前暨選聘科 ... 於 www.klcg.gov.tw -

#58.印尼地圖位置的網友討論熱度以及推薦評價,在Dcard、Mobile01

【印尼地圖】印尼各省分佈地圖印尼是個萬島之國, Nina當初剛到印尼身上一定帶著地圖, 因為光是首都雅加達就很大, ... 印尼地圖: 全國(中文). 於 trip.theranktw.com -

#59.印尼雅加达地图- 搜狗图片搜索

印尼; 雅加达; 世界强国; 迁都; 拜物教; 印度尼西亚; 下沉; 灭顶之灾; 领土; 苏拉威西; 人口; 巴厘岛; 低洼; 航站楼; 火山; 科莫多龙 ... 於 pic.sogou.com -

#60.2022亚洲印度尼西亚大雅加达首都特区雅加达电子地图下载 - 途牛

提供雅加达电子地图查询,2022最新亚洲印度尼西亚大雅加达首都特区雅加达离线地图下载,支持iOS,Android不同设备,让您在没有网络的情况下,轻松查询亚洲印度尼西亚大 ... 於 www.tuniu.com -

#61.光陰地圖365-122 171130 華勒斯的雅加達初體驗

時間:20171130 5點09分地點:家裡天氣:終於藍天白雲約莫一個多月前決定要去雅加達出差,八點多的飛機搭六點多的高鐵前往桃園,五點就起床了, ... 於 yawenliang.pixnet.net -

#62.在地人怎麼看雅加達遷都:印尼空前的遷都計畫 - 關鍵評論網

根據印尼中央統計局資料顯示,自2010年起至今,首都雅加達所在的爪哇島為印尼的GDP貢獻超過58%,其中約21%來自首都雅加達。印尼東部領土包括新首都預計 ... 於 www.thenewslens.com -

#63.印尼地圖中文雅加達地圖_雅加達(Jakarta)旅游地圖中文版

雅加達地圖 _雅加達(Jakarta)旅游地圖中文版聲明:本站印尼雅加達地圖來源于Google地圖,印尼雅加達旅游地圖中文版,是您出行旅游的好幫手。 雅加達的介紹印尼首都 ... 於 www.kousaii.co -

#64.雅加达高清航拍地图 - 中国卫星地图

雅加达地图 - 雅加达卫星地图- 雅加达地形图. 於 map.bmcx.com -

#65.GRAN MELIA JAKARTA, 雅加達-印尼飯店介紹- colatour 全球 ...

酒店位於雅加達商業區中心,距離Blok M Square廣場約3公里。設有免費無線網路(視酒店提供為準)及停車場。 ... 南雅加達South Jakarta 地圖. 4.3. 89.7%推薦; 392人評鑑. 於 www.colatour.com.tw -

#66.印尼雅加达地图_印度尼西亚地图高清 - 天气预报

最新印尼雅加达地图;印度尼西亚雅加达中文版地图库提供最新高清印尼雅加达地图信息,电子版地图信息;以及印度尼西亚雅加达高清地图、印尼雅加达地图下载; 於 m.15tianqi.cn -

#67.【印尼交通印尼地圖】雅加達地圖@ 印尼生活不NG

雅加達地鐵地圖,大家都在找解答。【印尼交通/印尼地圖】雅加達地圖印尼是個萬島之國,首都是雅加達。雅加達位於爪哇島西部北岸,在芝里翁河口,靠近雅加達灣, ... 於 igotojapan.com -

#68.台北晶華酒店| 官網訂房最低價,加購高鐵車票12/29前享75折 ...

台北晶華酒店座落在富有活力與文化、娛樂與購物的中心區域,是國內外商務及休閒旅客的住宿上選。從寬敞奢華的住宿享受、先進高端的會議場地,到精緻非凡的用餐體驗及客 ... 於 www.regenttaiwan.com -

#69.city map jakarta雅加達城市地圖地鐵圖外文印度尼西亞 - 淘寶

歡迎前來淘寶網實力旺鋪,選購city map jakarta雅加達城市地圖地鐵圖外文印度尼西亞,該商品由樂話書屋店鋪提供,有問題可以直接諮詢商家. 於 world.taobao.com -

#70.印尼夜遊地圖Indonesia night life - uMap

夜遊Jakarta Night Life. (雅加達) Grand Boutique Spa; (雅加達) Classic Hotel 妓院PM3~AM2; (雅加達) 酒吧街(7+間Bar); (雅加達) B Fashion Hotel SPA ... 於 umap.openstreetmap.fr -

#71.印尼雅加達地圖- 亞洲地圖Asia Maps.世界地圖 - 美景旅遊網

美景旅遊網,世界地圖,亞洲地圖Asia Maps,印尼雅加達地圖,世界地圖,亞洲各國旅遊地圖,交通地圖,亞洲旅遊指南,自助旅行攻略,world maps photos,china international ... 於 tw.mjjq.com -

#72.雅加達辦事處 - 中貿國際股份有限公司

地圖. 搭乘公車K2號. Pulo Gadung站(R507線)→走Pulo Mas站下車→換乘計程車到Menara Satu Sentra Kelapa Gading大樓. 搭乘飛機來訪. 搭乘計程車:路程約1小時至1.5 ... 於 www.csgt.com.tw -

#73.雅加達| 拍賣地點, 部門地點和環球辦事處| 蘇富比 - Sotheby's

包含蘇富比在雅加達的所有拍賣地點, 部門地點和環球辦事處。 ... Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53. Jakarta 12190. Indonesia. +62 21 3950 2939. 使用Google地圖查看 ... 於 www.sothebys.com -

#74.印尼球場騷亂警方驅趕造成人踩人最少125人死 - 財華網

死者有17人係兒童及青少年,大批民眾喺瑪琅進行悼念,首都 雅加達 亦有民眾聚集致哀,總統佐科維多多發表電視講話,要求全面徹查事件,並暫停所有足球 ... 於 www.finet.hk -

#75.印尼地圖雅加達雅加達 - Txbnx

雅加達 , 上, 印尼, 地圖圖解或向量圖– Fotosearch Enhanced. k4029529 Fotosearch Stock Photography 和Stock Footage 可協助您快速找到完美的圖片或影片! 於 www.okozen.co -

#76.雅加達-蘇加諾・哈達國際機場 - ANA

本頁為您提供有助於從雅加達蘇加諾- 哈達國際機場前往目的地的資訊。 Select 開啟 關閉 ... 雅加達蘇加諾- 哈達國際機場的出發和抵達航廈地圖和機場內移動的其他資訊. 於 www.ana.co.jp -

#77.雅加達中央區- 印尼 - Expedia

此4.5 星級的豪華飯店位於雅加達。這裡有免費無線上網、免費自助停車和5 間餐廳等設施服務。許多旅客在評論中提到,他們很喜歡這間住宿的早餐和友善員工。 於 www.expedia.com.tw -

#78.課程查詢 - 高級中等學校課程計畫平臺

課程查詢. 查詢首頁 >> 學生/家長 >> 境外 >> 雅加達臺灣學校. 學校願景 學生圖像 備查課程計畫及課程地圖 學校網站(無連結資料) ... 課程地圖: ... 於 course.tchcvs.tc.edu.tw -

#79.雅加達, Jakarta, 印尼衛星天氣圖 - AccuWeather

從太空中看地球的真實視圖,提供有關雲、天氣系統、煙霧、灰塵和霧的詳細視圖. RealVue™ 衛星. viewing. 目前正在檢視. 風流. 此互動式地圖提供了未來24 小時內風速和 ... 於 www.accuweather.com -

#80.雅加达, 印度尼西亚地图

雅加达 的交互式地图: 看在雅加达与我们的街道和路线图的地方和地址。 找到有关天气,路况信息,与行车路线,地点和事物的路线做您的目的地。 於 www.gosur.com -

#81.plaza開車到The Sultan Hotel Jakarta, Gelora, 雅加達, 印尼的 ...

開啟全螢幕模式以查看更多. plaza開車到The Sultan Hotel Jakarta, Gelora, 雅加達, 印尼的路線. 收合地圖圖例. 地圖詳細資訊. 複製地圖. 縮放至可視區域. 嵌入地圖. 於 www.google.com -

#82.印尼雅加達市有61%之河流受到嚴重污染 - 綠色貿易資訊網

印尼雅加達市有61%之河流受到嚴重污染. ... 太陽能數位產業地圖 · 儲能數位產業地圖 · 電動車數位產業地圖 · 風能數位產業地圖 · 綠建材數位產業地圖 ... 於 www.greentrade.org.tw -

#83.印尼雅加達臺灣學校107學年度第三次教師甄選簡章及報名表

相關法規. 教育相關函文 · 師培中心相關法規 ; 教育專業課程. 職涯進路地圖 · 專業課程日期對照表 ; 專門課程. 各學年度專門課程科目及學分一覽表 · 專門課程訊息公告 · 加科 ... 於 edu.cyut.edu.tw -

#84.交通壅塞、人口爆炸… 印尼正式宣布遷都加里曼丹島 - 風傳媒

世界人口第4大國印尼由於首都雅加達面臨被海水淹沒的命運,加上城市交通壅塞與人口過剩等問題,總統佐科威日前正式宣布遷都計畫,新首都將位於加里曼 ... 於 www.storm.mg -

#85.印尼雅加達中山圖書館Dr.Sun Yat-Sen Library

印尼雅加達中山圖書館Dr.Sun Yat-Sen Library. ... 領導獻詞. 首頁 網路地圖. 網路地圖. 分享到:. 更新時間:2012-05-05. 網路地圖. 於 syslid.ezsino.org -

#86.雅加達地圖、印尼遷都、印尼景點在PTT/mobile01評價與討論

雅加達地圖 在PTT/mobile01評價與討論, 提供印尼遷都、印尼景點、雅加達地圖就來台鐵車站資訊懶人包,有最完整雅加達地圖體驗分享訊息. 於 train.reviewiki.com -

#87.國際頻道 雅加達歷史博物館 讓時空重回四百年前的巴達維亞城

四百年前大航海時代的巴達維亞城(Batavia)與臺灣大員的熱蘭遮城(Zeelandia),在經濟與航運交通是息息相關,同時也因此將臺灣浮出在世界地圖上, ... 於 beta.nmp.gov.tw -

#88.怎樣搭巴士或地鐵去北投區的雅加達? - Moovit

在地圖上查看雅加達、北投區. 雅加達地圖 ... 以下公共交通線路會停靠雅加達附近. 巴士: 218, 223經關渡宮, ... 北投區中雅加達附近的巴士個車站 ... 於 moovitapp.com -

#89.【印尼雅加達一日遊】巽他格拉巴港口+國家博物館+巴達維亞老城

雅加達 是印度尼西亞的一座歷史之城,其國家博物館儲存著古代雅加達的遺蹟、歷史史實,以及古老的地圖、古董、中國瓷器和水下監獄。 巴達維亞老城(Old Batavia City) ... 於 www.joytravel.com.tw -

#90.從胡志明市到雅加達的便宜機票 - Skyscanner

讓自己安心啟程。了解雅加達最新的旅遊規定,以防情況出現變數. 尋找 從胡志明市飛往雅加達最便宜的月份甚至是日期。或者設定價格通知,以便在價格合適時預訂航班 ... 於 www.skyscanner.com.tw -

#91.印尼地圖中文 - Dradio

Open full screen to view more. This map was created by a user. Learn how to create your own. 印尼地圖– 亞洲地圖Asia Maps.世界地圖- 美景旅遊網. 打印本頁發送本頁 ... 於 www.luvloes.co -

#92.城市地图- 雅加达- 详细的虚拟地图谷歌地图.

虚拟地图雅加达, 印度尼西亚Googlemap. 雅加达城市地图, 印度尼西亚详细的在线地图的地形,卫星路线图. 於 24timezones.com -

#93.雅加达地图

雅加达地图 选项: 雅加达地理经度: 106.8487 雅加达地理纬度: -6.2098 * 点击并拖动地图,立即查看相邻部分。您想要的位置检视卫星图像,您可以缩放和平移。 於 www.guwentravel.com -

#94.在App Store 上的「雅加達地圖」

閱讀評論、比較客戶評分、查看截圖,並進一步瞭解「雅加達地圖」。下載「雅加達地圖」並在iPhone、iPad 和iPod touch 上盡享豐富功能。 於 apps.apple.com -

#95.【印尼交通/印尼地圖】雅加達地圖 - 印尼生活不NG_Nina@Indo

【印尼交通/印尼地圖】雅加達地圖. 印尼是個萬島之國,首都是雅加達。雅加達位於爪哇島西部北岸,在芝里翁河口,靠近雅加達灣,東經106°49′, ... 於 www.nina.com.tw -

#96.航班時刻表| 中華航空公司

前往機器人客服頁面機器人客服 · 前往網站地圖網站地圖 ... 清邁-CNX-泰國; 喀比-KBV-泰國; 斯里巴卡旺-BWN-汶萊; 普吉島-HKT-泰國; 棉蘭-KNO-印尼; 雅加達-CGK-印尼 ... 於 www.china-airlines.com -

#97.雅加達,印尼地圖。亞洲國家向量圖。 — 插圖 - iStock

立即下載此雅加達印尼地圖亞洲國家向量圖向量插圖。在iStock 的免版稅向量圖庫中搜尋更多亞洲圖像,輕鬆下載快捷簡易。 於 www.istockphoto.com