雷諾瓦九命貓的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦梁二平寫的 在畫廊遇見哥倫布 世界名畫中的大航海 和JohnRossant的 移動革命:解放雙手、智慧上路,重新定義未來移動,都市暢行無阻都 可以從中找到所需的評價。

另外網站雷諾瓦拼圖貓的推薦與評價,FACEBOOK和網紅們這樣回答也說明:拼圖玩具HEYE 花瓣貓優雅貓1000片德國進口拼圖玩具雷諾瓦春季特賣. 於biggo.com.tw. #3. 九命貓拼圖- 優惠推薦- 2022年4月| 蝦皮購物台灣.

這兩本書分別來自開明出版社 和寶鼎所出版 。

國立臺北藝術大學 藝術與人文教育研究所 吳岱融所指導 謝宜蓁的 一起來玩故事:以故事說演實踐關係取向的教育 (2020),提出雷諾瓦九命貓關鍵因素是什麼,來自於幼兒、維薇安.嘉辛.裴利、故事說演、關係取向、教學法。

而第二篇論文國立成功大學 藝術研究所 王雅倫所指導 呂亮伶的 漂流與游牧:拉黑子・達立夫作品研究 (2019),提出因為有 拉黑子・達立夫、拾得物、漂流、事件、游牧的重點而找出了 雷諾瓦九命貓的解答。

最後網站一塊分享-巧虎萬歲 - 雷諾瓦線上拼圖自我挑戰賽則補充:2/19-20 九命怪貓弟弟指定,構圖很特色的一幅拼圖,拼起來不會太困難,圖案顏色都算好辨識,覺得參加比賽以後拼圖功力大幅增加 . 雷諾瓦線上拼圖自我挑戰賽 ...

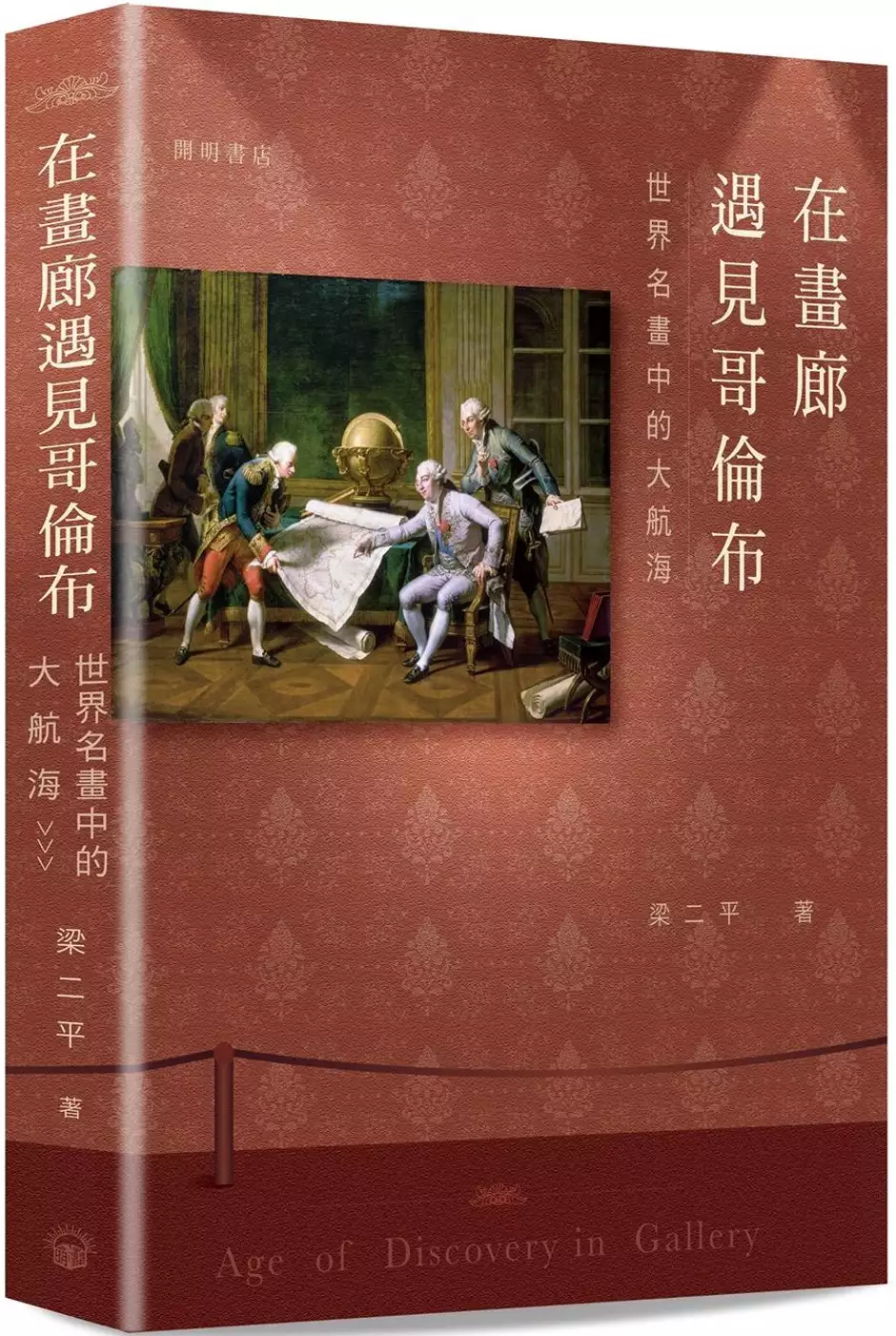

在畫廊遇見哥倫布 世界名畫中的大航海

為了解決雷諾瓦九命貓 的問題,作者梁二平 這樣論述:

本書選取140 幅涉及大航海的珍貴名畫,「以圖證史」「以史論畫」,共同見證大航海的歷史圖景:最初的海權之爭、誰來經緯地球、新海港與新海商、東瓷西來、列强的海上争夺战、尋找北冰洋通道與南方大陸、沾光大航海的科學巨人、藝術在東方、西儒東來與東儒西去……

一起來玩故事:以故事說演實踐關係取向的教育

為了解決雷諾瓦九命貓 的問題,作者謝宜蓁 這樣論述:

研究者回顧過往在教學場域的經驗,無論身份作為學生,或者作為教師,多數經驗往往是由教師提出預先設定好的教學內容,學生在教師預設的主題框架下學習。在接觸開放教育後,引發研究者開始思索教與學之間相互協同對話的可能。 陪伴幼兒的過程中,研究者發現,幼兒在日常遊戲裡經常有自身發動的幻想故事或扮演。而這些內容,往往不僅是個人想像,更是幼兒表達自身情感、思考的語言。扮演自自然然地在他們身上操演著,藉由遊戲、扮演、故事,幼兒引導著自己統整經驗、發展自己的智慧;而這些內容,也成為研究者走入幼兒生命經驗的線索路徑。 美國資深幼教老師維薇安.嘉辛.裴利(Vivian Gussin Paley,

1929-2019),在其教學歷程中,她開始思考「戲(play)」如何成為年幼學童教學場域師生相互成長的可用形式,其所創「故事說演(storytelling and story acting)」活動,透過教師傾聽、紀錄、導演學童敘說的故事,串連起教室裡的個人與他人間的關係,將個人敘事轉變成具社會性的戲劇遊戲,教室宛若一幕幕的劇場不斷展開,學童間得以具體看見我你的同與不同,照見彼此,理想的平等社群正從中生成。 本研究受Paley故事說演教學實踐啟發,將教學(teaching and learning)放置於關係取向的實踐來看待,假設以「關係」作為教學的核心目標,教師行動串起關係,將促成教學

現場裡的師與生,皆更能掌握多重觀點,進而發展更整全的自己與他人的關係。本研究邀請學前幼童為協同合作者、具教育相關背景之夥伴為協同教學者,以臺北市親子共好空間之非學校空間為行動研究場域;研究者立基於Paley故事說演的概念、關係取向的教育實踐及自身教學經驗,設計「一起來玩故事!」教學方案,透過以故事為核心串連的「故事暖身」、「故事孵育」、「故事包毯」課程單元鋪陳,以此反覆循環實踐,提出「故事關係教學法(Story-based Relational Pedagogy)」,提升教學現場裡的人人關係過程的參與,轉化教學實踐。 研究發現,在幼兒教學現場,以故事為核心串連的「故事關係教學法」構築之教

學方案,能使教學者更敏於個別幼童的個人意趣,並且藉由傾聽、紀錄及安排演出、觀看各別幼童的故事,不僅使教師與學生間擁有具體的情意連結,也促成學生與學生間有更頻繁的社會互動,進而增加幼童在關係過程(social process)上的發展與學習。

移動革命:解放雙手、智慧上路,重新定義未來移動,都市暢行無阻

為了解決雷諾瓦九命貓 的問題,作者JohnRossant 這樣論述:

AMAZON網路書店★★★★★讀者好評 華爾街日報、出版人週刊專文報導 摩根大通2020年度精選榜單 自駕車、無人機、空中計程車⋯⋯ 未來會有何種新型移動方式?又將如何重塑你我的城市與生活? 面對日漸擁擠的街道,我們需要超前部署! 步行、騎馬、開車到搭噴射機,你有思考過自己的移動方式是如何轉變的嗎? 過去一世紀,汽車與卡車是移動世界的霸主,但在科技快速演進之下,遍布地表的車海將面臨戲劇性的轉變。在接下來十年內,電動車、自駕車或空中計程車等新型載具,不只將改變人們的移動方式,也將影響能源與汽車等相關產業,帶來無限商機並催生新的移動巨擘,甚至能促使我們重新構思城市設計

與規畫,解決交通壅塞與霾害等問題。 在這場時間、空間與金錢的競賽之中,羅森與貝克帶領我們前進一級玩家的實驗室,一窺尖端科技的樣貌: Divergent 3D正在研發新系統,希望能用機器人與3D列印技術生產汽車; DeepMap欲開發新一代地圖,以公分級精準度為自駕車導航; 小馬智行逐步微調自駕車的感知系統,讓機器大腦得以更精準地判斷路況; Voom則在和數十間公司競速,搶著推出能自動飛行的空中計程車。 兩人更走訪四座積極發展新型態移動的城市,探究未來可能的生活景象: 洛杉磯挾移動科技新創聚集地與成熟航太產業的優勢,積極解決塞車問題; 赫爾辛基藉由數據透明化,

讓訂閱式移動服務變成可能; 高度集權且預算無限的杜拜,搶攻新型移動的先驅寶座; 上海使用無窮無盡的數據資料,讓人工智慧高速成長,加速新型移動發展。 移動革命的故事,就是我們的故事:是數十億人移動的故事。這場革命不僅將改變城市、經濟與人類生活的可能性,更將重塑我們看待空間與時間的方式,以及世界各地與我們的距離。 本書特色 1.全書從移動革命的先驅者、四個改造中的城市進行論述,在內容與論調上兼具宏觀與微觀視野,讓讀者能逐步理解這場革命的來龍去脈,又能具體想像未來的移動型態可能出現的許多改變。 2. 關於移動革命的議題,與人們的日嘗生活息息相關,這本結合人物故事、城市實例

、科技發展與生活價值思考,對於台灣運輸業、城市設計規劃產業與政府相關部門、建築與運輸領域的學者、老師和學生擁有極高的參考價值,而對於未來生活型態變遷感興趣的讀者,這本書也會提供一次愉快與豐富的閱讀經驗。 專業推薦 丁彥允/喜門史塔雷克總經理 王傑智/交通大學電機系教授、工研院機械所數位長 邱秉瑜/臺灣都市議題作家、美國賓州大學都市與區域規劃博士生 温峻瑜/艾德斯科技董事長、臺灣以色列商業文化促進會祕書長 鄭秀玲/臺灣大學經濟系教授 盧希鵬/臺灣科技大學資訊管理系專任特聘教授 (依照姓氏筆劃排序) 國外好評 「在數位科技的推動下,汽車時代漸漸轉變為新型的網

路移動時代,牽涉到無人電動車、腳踏車,甚至是我們的雙腳。在這本生動有趣又十分重要的書中,羅桑與貝克敘說了移動革命的故事,以及它對我們的社會、地球與每一人的影響,讓讀者大開眼界。」──理查.佛羅里達(Richard Florida)/《創意新貴的崛起》(The Rise of the Creative Class)作者 「移動的重點是我們:它帶給我們自由與選擇的新承諾,允許數十億人四處遷移。羅桑與貝克對我們講述的故事中,我們隨時能透過應用程式,使用由機器人組裝、能在網路設備引導下獨立移動的3D列印汽車。移動,是第四次工業革命的殺手級應用程式。」──克勞斯.史瓦布(Klaus Schwab)

/教授與世界經濟論壇(World Economic Forum)執行董事長 「我們在城市居住的方式──體驗城市的方式──直接反映了我們的移動方式。事實上,城市本身和交通存在密不可分的關係──巴黎地鐵、倫敦的雙層巴士與黑色計程車,以及洛杉磯的高速公路。《移動革命》描繪出移動方面深層的革命⋯⋯以及這對二十一世紀城市造成的戲劇性衝擊。」──丹尼爾.里伯斯金(Daniel Libeskind)/建築師 「引人入勝⋯⋯羅桑與貝克的調查研究,以令人信服的方式預測了新科技如何『改變我們的城市、我們的經濟,還有我們的生活結構』。」──《出版人週刊》(Publishers Weekly)

漂流與游牧:拉黑子・達立夫作品研究

為了解決雷諾瓦九命貓 的問題,作者呂亮伶 這樣論述:

拉黑子・達立夫以特定拾得物如漂流木、廢棄拖鞋與塑膠殘片進行創作。他對物件曾經漂流狀態的思考,反映著自身對主體狀態的探尋、部落文化消散淡化情形的反思,與人與自然環境間相生相息的情景;藉由對過去部落文化的不斷鏈結,賦予結束漂流狀態的廢棄物件新生的意義,並成為作品創作命題的核心。他以物件本身的材質、精神與意義,作為藝術創作主要語彙,使作品中意義,猶如吉爾・德勒茲「物件/事件」般,存續在實體所內在關聯之處;而也正是如此,物件作為實體時,意義生產的狀態,將是極富多種偶然與可能性,呈現如同德勒茲所謂游牧民族方向的無法定調或預測。 研究中將以文獻研究、藝術造型分析、深度訪談法,以及布希亞與德勒

茲藝術相關理論,探討拉黑子作品的意義生產狀況。依照主要拾得物件種類、命題與特色技法之異分別進行分析,輔以阿美族生命史與文化相關文獻,進行作品討論,藉此回應筆者嘗試以「漂流」 與「游牧」串連拉黑子作品特色。並且從中回應共三項提問:無用廢棄物件以及漂流命題於當代藝術中的使用狀況以及廢棄物件普遍精神共性、拉黑子以廢棄物件開展創作中拾得物於藝術語彙的表現與背後意義生產之解析,以及拉黑子藝術作品於臺灣當代藝術中的特殊性等問題。

想知道雷諾瓦九命貓更多一定要看下面主題

雷諾瓦九命貓的網路口碑排行榜

-

#1.heye 1000 貓- FindPrice 價格網2023年3月購物推薦

HEYE 九命貓喵喵陪伴一生1000片德國進口拼圖雷諾瓦全館新品85折YTL ... 免運拼圖玩具HEYE德國進口成人拼圖1000片九命貓益智玩具雷諾瓦. 樂天市場 - 萬事屋. 於 www.findprice.com.tw -

#2.1000片拼圖九命貓的價格推薦- 飛比2023年04月即時比價

追蹤此商品. 德國進口拼圖1000片九命貓喵喵陪伴一生雷諾瓦年終鉅惠可開發票. 1,404. 樂天市場購物網. 促銷 樂天購物全站回饋10%樂天點數. 於 feebee.com.tw -

#3.雷諾瓦拼圖貓的推薦與評價,FACEBOOK和網紅們這樣回答

拼圖玩具HEYE 花瓣貓優雅貓1000片德國進口拼圖玩具雷諾瓦春季特賣. 於biggo.com.tw. #3. 九命貓拼圖- 優惠推薦- 2022年4月| 蝦皮購物台灣. 於 auto.mediatagtw.com -

#4.一塊分享-巧虎萬歲 - 雷諾瓦線上拼圖自我挑戰賽

2/19-20 九命怪貓弟弟指定,構圖很特色的一幅拼圖,拼起來不會太困難,圖案顏色都算好辨識,覺得參加比賽以後拼圖功力大幅增加 . 雷諾瓦線上拼圖自我挑戰賽 ... 於 onlinechallenge1.renoirpuzzle.com.tw -

#5.有貨 【現貨】HEYE 九命貓喵喵陪伴一生1000片德國進口 ...

有貨✪✿【現貨】HEYE 九命貓喵喵陪伴一生1000片德國進口拼圖雷諾瓦 · 優惠活動看全部 · 運送NT$ 60 - NT$ 120合併運費規則 · 付款 · 尚未有評價 · 賣家資訊. 於 www.ruten.com.tw -

#6.胡洪超- 萌娘百科萬物皆可萌的百科全書

出生, 2002年9月29日. 年齡, 20. 職業, 職業遊戲選手. 所屬團體, EDG(2021.6-). 相關人士, 紙片人老婆:納西妲. 職業ID, EDG Leave ... 於 zh.moegirl.org.cn -

#7.Heye雷诺瓦恋爱结婚系列木质拼图1000片益智高难度 ... - 拼多多

Heye雷诺瓦恋爱结婚系列木质拼图1000片益智高难度拼图私人订制拼多多新电商开创者多多买菜多多视频 ... 德国HEYE拼图木质1000片500片小镇周末九命猫神探夏洛克减压益智. 於 m.pinduoduo.com -

#8.德國進口拼圖1000片九命貓喵喵陪伴一生雷諾瓦| Yahoo奇摩拍賣

德國進口拼圖1000片九命貓喵喵陪伴一生雷諾瓦. 1. 德國進口拼圖1000片九命貓喵喵陪伴一生雷諾瓦. 0. 定價. $1111/ 售出0 件. 顏色分類. 九命貓. 於 tw.bid.yahoo.com -

#9.360°感覺雷諾瓦:法國美好年代的女人味- 鄭治桂 - Readmoo

梵谷、夏卡爾、莫內、達利特展導覽撰稿人──鄭治桂,專業導覽賞析◇從舞會到女人,10個關鍵詞,認識雷諾瓦名作的10大主題◇從陶瓷少年到印象派大師, ... 於 readmoo.com -

#10.怎样做才能打好当代信息化战争- 抖音

信息化战争中的夺命杀手锏——电磁脉冲#军事科技#吉林人民防空 · @吉林人民防空 ... 戴旭:空权信息化战争时代9#五环理论#支持抖音绿色平台传播正能量. 於 www.douyin.com -

#11.奪命鴛殃2線上看- 電影- Gimy劇迷

奪命鴛殃2劇情:|正片|《謀殺疑案2》講述四年前,尼克(亞當·桑德勒飾)與奧黛麗(詹妮弗·安妮斯頓飾)生平第一次偵破離奇命案,如今他們全心投入私家 ... 於 pttplay.cc -

#12.BD影视资源分享- 最新高清电影,电视剧资源免费下载

倚天屠龙记之九阳神功 ... 04-05 2022印度剧情0《加里斯·瓦克图》1080p高清 ... 中字; 7.4 9 咖喱辣椒 1990周星驰张学友《咖喱辣椒》HD1080P.国粤双语. 於 www.bd4399.com -

#13.【雷诺瓦拼图】价格_图片 - 淘宝优惠券

雷诺瓦 拼图所有优惠商品,淘宝天猫雷诺瓦拼图相关的优惠折扣商品大全-雷诺瓦拼图价格、图片、优惠 ... 现货HEYE九命猫喵喵陪伴1000片德国进口成人拼图益智雷诺瓦玩具. 於 tao.hooos.com -

#14.德國拼圖heye九命貓的價格推薦- 2023年4月| 比價比個夠BigGo

拼圖玩具HEYE德國進口成人拼圖1000片九命貓益智玩具雷諾瓦春季特賣全館免運. 折扣後價格$1761 ... HEYE 九命貓喵喵陪伴一生1000片德國進口拼圖雷諾瓦全館新品85折YTL. 於 biggo.com.tw -

#15.我的隱藏版東京旅行: 在千面東京遇見百年江戶 美食+市集+建築+空間+散步地圖

... 鳃命曾因为出口虑的 Cozy Comer 而驻足许久,将近数十幢的蛋糕和泡芙遗撰,镶删下班或正要想地缴的上班族,毫不猫豫的遗了他偶们的早餐或午餐的甜黏,在笔者的印象中, ... 於 books.google.com.tw -

#16.〔無孔Blue〕德國雷諾瓦HEYE-忠誠狗九命貓七彩虎狼魂

〔無孔Blue〕德國雷諾瓦HEYE-忠誠狗九命貓七彩虎狼魂-1000片拼圖. $839 - $1,399. 5.0. 96 已售出. 較長備貨(出貨天數20天). 免運費. 滿$199,免運費. 於 shopee.tw -

#17.德國進口拼圖1000片九命貓喵喵陪伴一生雷諾瓦【櫻田川島】

德國進口拼圖1000片九命貓喵喵陪伴一生雷諾瓦【櫻田川島】。本商品只在樂天市場享有限定優惠,多元支付再享高額回饋。淘夢屋樂天市場主要販售,天天1%回饋無上限, ... 於 www.rakuten.com.tw -

#18.雷諾瓦拼圖九命貓二手- 興趣及遊戲 - 旋轉拍賣

在高雄市(Kaohsiung),Taiwan 購買雷諾瓦拼圖九命貓二手. 拼過2次~ 於玩具與遊戲中找到最棒的交易!私訊購買! 於 tw.carousell.com -

#19.九命貓拼圖 - 淘寶

現貨HEYE九命貓喵喵陪伴1000片德國進口成人拼圖益智雷諾瓦玩具. 新勢力周 ... 情書拼圖裱框1000片成人HEYE九命貓雷諾瓦我戀愛了木質減壓治癒系. 順豐當天發貨. 於 world.taobao.com -

#20.[交易] 雷諾瓦拼圖九命貓七彩虎- 看板Tainan - Mo PTT 鄉公所

交易類別:出售面交地點:北區/中西區交易物品: 雷諾瓦拼圖九命貓七彩虎金額:1200/幅參考尺寸:70cm x 50cm 說明:已拼好且裱框,搬家出清九命 ... 於 moptt.tw -

#21.NewsList - 博物之島 - 文化部

... 畫家如莫內、雷諾瓦、畢沙羅及夏宛等人的畫作,這些皆是舒金收藏初期購買的作品。 ... 本展共有9個主題,以生命科學研究為出發點,最終回歸人類的共通性作結。 於 museums.moc.gov.tw -

#22.九命貓拼圖- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2023年3月

果果輕時尚拼圖玩具HEYE德國進口成人拼圖1000片九命貓益智玩具雷諾瓦春季特賣全館免運. 1,791. 指定銀行卡最高享11%刷卡金回饋. 樂天市場Icon. 於 www.lbj.tw -

#23.【化學技術】重現雷諾瓦畫作鮮活原色

雷諾瓦 是19世紀法國著名的印象派畫家。 ... Duyne) 利用表面強化拉曼光譜(Surface Enhanced Raman spectroscopy, SERS) ,鑑定出雷諾瓦畫作《里歐. 於 case.ntu.edu.tw -

#24.橘子小地攤- 預購#正版德國HEYE 進口拼圖雷諾瓦#九命貓喵喵 ...

預購#正版德國HEYE 進口拼圖雷諾瓦#九命貓喵喵陪伴一生1000片参考尺寸:70*50 cm #特價$960. 於 www.facebook.com -

#25.怪猫菲力兹 - 维基百科

《怪猫菲力兹》的诞生,也对未来的成人动画作品铺平了道路,包括《辛普森一家》、《南方公园》和《盖酷家庭》等。 续集《九命怪猫菲力兹(英语: ... 於 zh.wikipedia.org -

#26.雷诺瓦拼图现货德国进口九命猫喵喵陪伴一生1000片拼图 ... - 京东

雷诺瓦 拼图现货德国进口九命猫喵喵陪伴一生1000片拼图雷诺瓦礼物定制实木框(白)+亚克力玻璃无拼图图片、价格、品牌样样齐全!【京东正品行货,全国配送, ... 於 item.jd.com -

#27.現貨臺灣進口雷諾瓦拼圖真心相伴的價格比價讓你撿便宜- Page 1

◎『佳家畫廊』→經典9色-咖啡-雷諾瓦/幾米/勇敢前進/真心相伴/翩然起舞/鞦韆物語/同一個 ... HEYE 九命貓喵喵陪伴一生1000片德國進口拼圖雷諾瓦雙12購物節85折YTL. 於 ibj.tw -

#28.德國進口拼圖1000片九命貓喵喵陪伴一生雷諾瓦年終鉅惠可開 ...

德國進口拼圖1000片九命貓喵喵陪伴一生雷諾瓦年終鉅惠可開發票哪裡買?LINE購物幫你貨比800家,提供台灣樂天市場惠價格、歷史低價、LINE POINTS點數回饋,與其他賣場的 ... 於 buy.line.me -

#29.星際特工瓦雷諾:千星之城DVD - 博客來

商品簡介:☆構思20年,盧貝松最新科幻電影,改編法國同名科幻漫畫,再創《第五元素》經典鉅制。瓦雷諾與蘿琳娜是時空旅行特務的精英成員,他們不斷在時間與空間中穿梭 ... 於 www.books.com.tw -

#30.#雷諾瓦#拼圖#九命怪貓- YouTube

雷諾瓦 #拼圖 # 九命 怪貓. 998 views 6 years ago. Christine Chang. Christine Chang. 3 subscribers. Subscribe. 9. I like this. I dislike this. 於 www.youtube.com -

#31.世界電影雜誌: 1995年五月號 317期 - 第 159 頁 - Google 圖書結果

【天高地不厚】( Stripes )演員:比爾莫瑞、約翰甘迪、喬奇雷諾 5 月 14 、 18 ... 5 月 6 、 12 、 14 、 17 、 26 日【絕命追殺令】 9 ( The Fugitive )新出道女警洛 ... 於 books.google.com.tw -

#32.【拼圖】 HEYE 九命貓1000片拼圖@ 一粒沙 - 痞客邦

拼圖HEYE 九命貓1000片因為本身就很喜歡貓,而且這款拼圖的色彩真的超美的,馬上就買下一開始對這塊愛心覺得很喜歡,就先拚出來了上方外框紅、白色拼 ... 於 h2o2000.pixnet.net