霞喀羅古道單攻的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦鍾秉睿寫的 山嵐之鐘 和山女孩Kit的 沒有名字的那座山都 可以從中找到所需的評價。

另外網站新竹野營|二訪霞喀羅古道感受秋冬蕭瑟的林道之美也說明:趁這次把整條霞喀羅古道都走完啦! 如果只考慮單攻的人可以從養老進出,這裡停車較方便,開車到登山口的路段也比較佳。若是想 ...

這兩本書分別來自白象文化 和遠流所出版 。

國立東華大學 華文文學系 吳明益所指導 陳泳曆的 通往桃源的路—戰後太魯閣書寫研究 (2011),提出霞喀羅古道單攻關鍵因素是什麼,來自於太魯閣、太魯閣書寫、山岳書寫、花蓮文學、自然書寫、旅行文學。

最後網站霞喀羅古道地圖賞楓紅山頭趁現在!新竹霞喀羅步道還有日治 ...則補充:誰知地震霞喀羅國家步道霞喀羅國家步道是一處具歷史與美景的夢幻級古道,等到秋日楓 ... 的林間谷地中,續行120縣道至尖石,終於完成一日單攻縱走霞喀羅古道22 公里。

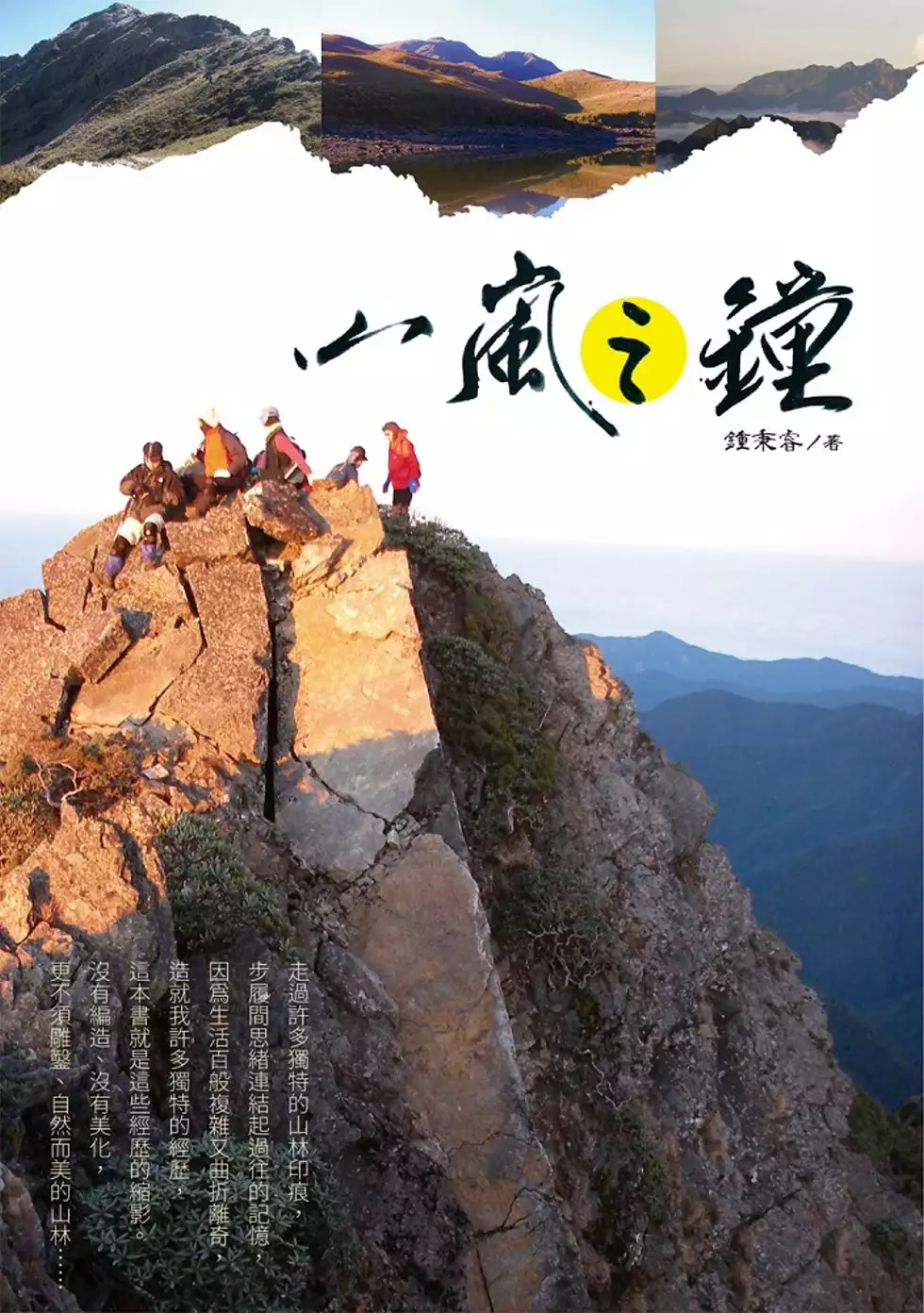

山嵐之鐘

為了解決霞喀羅古道單攻 的問題,作者鍾秉睿 這樣論述:

會產生心靈共鳴以及情感激盪的山友隨筆 走過許多獨特的山林印痕,步履間思緒連結起過往的記憶, 因為生活百般複雜又曲折離奇,造就我許多獨特的經歷, 這本書就是這些經歷的縮影。 沒有編造、沒有美化,更不須雕鑿、自然而美的山林…… 鐘聲響起處,正是百力說書時,淺顯流暢字句,多出新意,當中有人生哲理之內涵,有修身養性及處事應物之智慧,這是一位身經百戰的體會之聲,更是肺腑之言,深情味重,味美情長。「情隨境變,字逐情生。」深入文義與作者同遊,娓娓動聽,雖似隨筆之作,卻也能顧及統整性,細細品來,會產生心靈上的共鳴,以及情感上的激盪!──百岳老查

霞喀羅古道單攻進入發燒排行的影片

影片章節 :

0:00 石鹿登山口

3:50 上攻霞喀羅大山(石鹿大山)

5:16 霞喀羅大山空拍雲瀑

6:36 續行樽山(青山)駐在所遺址

9:31 白石駐在所

10:39 與泰雅族原住民夫妻的邂逅

14:20 白石吊橋(薩克雅金溪)

16:39 摩托車出現~最後8K平路出養老登山口

17:27 Relive紀錄~

18:05 幕後花絮~

這次沒有百岳單攻的熱血

也沒有大山壯闊的景致

卻有著對這片土地、歷史

以及生活在這裡的人們最真摯的感觸

二戰期間日軍用的鍋子居然現今仍在使用著 !

這畫面使我當下還蠻驚訝的

也改變了我對霞喀羅古道的想法

而不再只是因為賞楓的熱潮而來

剪片的過程中數度覺得沉重

猶豫是否要以這樣的方式呈現霞喀羅

不過我想要真實地呈現當下的心境以及所見所聞

縱然看了可能會覺得沉重

不過也希望能喚醒大家更重視我們土地的歷史

以及這裡的環境的永續、無痕山林

讓這些至今依舊默默地守護著他們土地的泰雅族原住民們

不會因為時代巨變、改朝換代而喪失了過去百年來他們一直居住著的土地

從前他們的獵場到日本殖民之下不為人知的辛酸

直到現在成為了我們登山客的熱門健行路線

我想他們一定比我們這些平地人還要深刻

我很感謝這次歷史古道的健行

讓我對山林有了不同於以往的體悟

不再只是追求三角點的或是壯麗大景

茲紀念

這次平凡卻深刻的健行

這次的片長特別設定在19:45

因為台灣於1945年光復

是霞喀羅古道重要的歷史轉折點

算是本片的小彩蛋囉XD

~霞喀羅古道路線攻略~

0k石鹿入口(H1644m)、海拔最高處約在5k附近(H2040m)、最低處約在13.4k白石吊橋(H1328m)、17k馬鞍駐在所(H1430m)、22k養老入口(H1255m),很多走法:

(1) 最熱門的縱走路線 : 石鹿入口進,養老入口出,由高處往低處走,需要接駁,大約9~11小時,石鹿登山口前產道易泥濘不易會車,就得由石鹿駐在所多踢約3k產道抵達石鹿入口

(2) 石鹿入口攀登石鹿大山,至朝日駐在所,原路折返,不須接駁,大約7~9小時

(3) 養老入口經白石吊橋,至白石駐在所,原路折返,不須接駁,大約7~9小時

(4) 重裝二日行至白石駐在所紮營

以下為這次霞喀羅古道全程詳細的部落格記錄

看完影片覺得還不夠過癮的歡迎點閱~

https://colorfulbutterfly.net/2021/01/01/2020-12-17/

*IG頁面連結 :

https://www.instagram.com/steven_wu_trip/

#霞喀羅古道 #縱走 #古道 #楓葉 #新竹尖石

通往桃源的路—戰後太魯閣書寫研究

為了解決霞喀羅古道單攻 的問題,作者陳泳曆 這樣論述:

本文以太魯閣國家公園此一以山岳為主要地理環境的空間為範疇,整理台灣光復後至今人們對此空間的較富文學性的描寫,希望從中歸納出台灣人與山的情感及文化。由於人們到達太魯閣的方式、心態與台灣社會發展關係甚深,文學的出版也與此中體制、思潮以及各類文學類型的演變息息相關,本文首先會交代與文學相關的社會背景。接著分為兩個主軸探討太魯閣書寫的特質,一是以較大的視野討論台灣整體創作方向,幾個較重要的主題如中橫開通前與開通後一般旅遊的視野、七○年代興起登山活動如何深入山林、八○年代以後國家公園成立後人們對太魯閣自然與人文環境的深入發現。二是聚焦在花蓮作家身上,探討他們因在花蓮出生、長期生活而對太魯閣有特殊的血緣

與地緣關係,以及花蓮多元族群、混居後所激發出的特殊歷史感,從中產生的視野、記憶與情感皆有異於外縣市的作家。最後以桃花源這個一定頻率地被用來形容太魯閣此一理想環境的概念,歸納人們對太魯閣中仙鄉般無人的自然環境與實際有人生存之環境的想像與關注,這裡既是宏偉靈秀神聖的造化遺產,也是提供生養與日常活動的家園,而在這兩端中還有著更複雜又因時代而異的仙鄉與人境之互滲。本文透過整理太魯閣書寫歸納出此一特質,也希望日後可能與台灣整體山岳書寫作更大的連結。

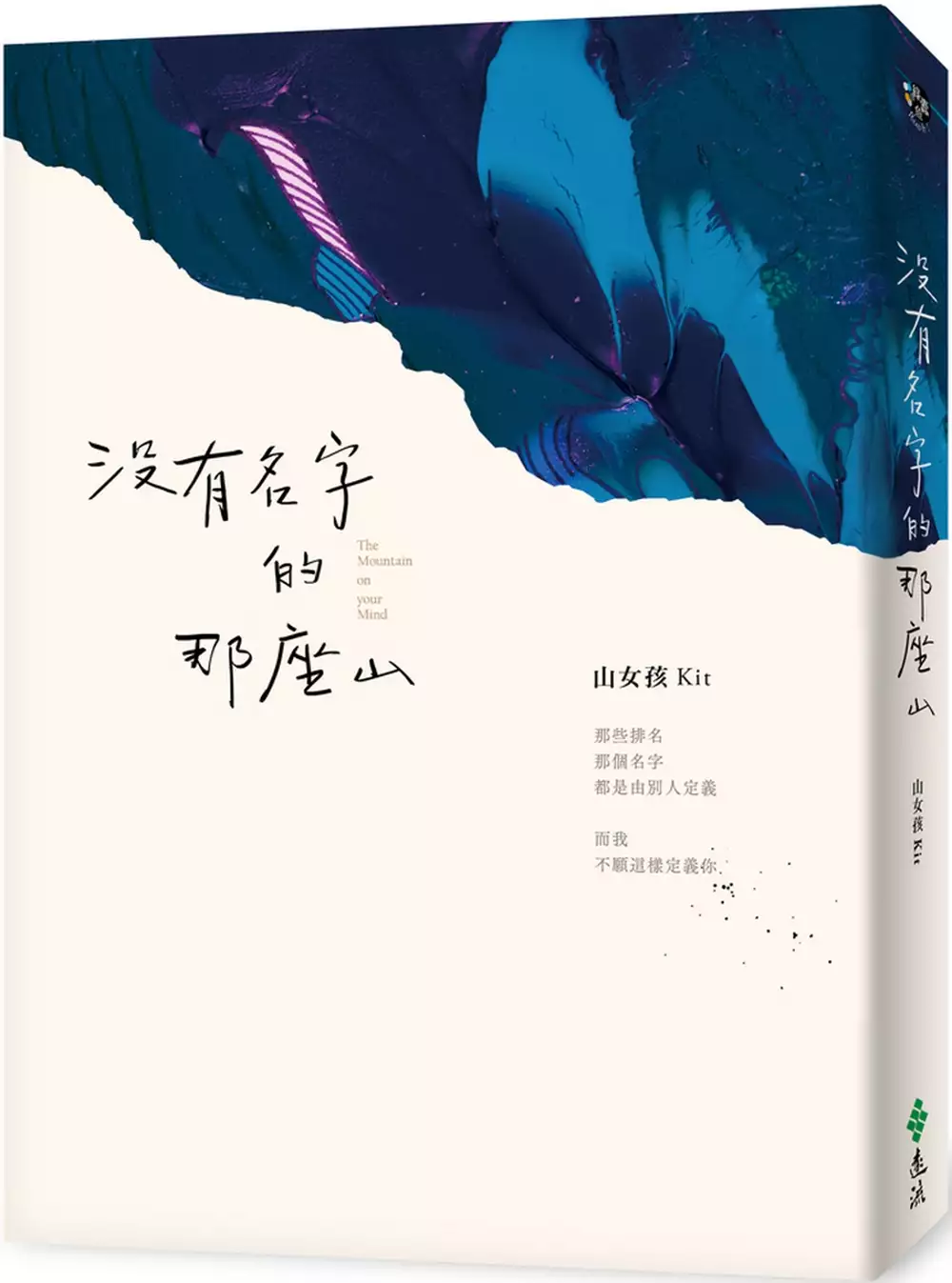

沒有名字的那座山

為了解決霞喀羅古道單攻 的問題,作者山女孩Kit 這樣論述:

有時候,非要往前; 有時候,不能往前。 山女孩最新散文創作── 獻給所有停在原地的人 某一天,大家覺得你不一樣的時候,你還在恍惚,還在張望。 大家突然給你一個名字,像是一張世界遞給你的證書,告訴你,你必須立足的地方。 那些排名、那個名字,都是由別人定義。而我不願這樣定義你。 你有那睥睨孤傲的姿態,也有破碎脆弱的時分。你不一定每次都遇上大好展望,但我願陪你走過生命裡,一段段成長路途中的迷惘。 走過起伏,就是另一個新開始。 ●這本書,寫給在山途中的你 人生的過關斬將有點像登山,有時蜿蜒,有時橫斷。可以確定的是,百分之九十九

的時間,我們都處於行走狀態。山女孩寫出登山路途中漫長的迷惘與困難,也在日常裡直言:「斜槓,就是失衡的開始。」書裡捕捉了展望風光之前,難免游移不定、懷疑自己的心情。無論是在山上或山下,都能讓你我共鳴領略。 ●這本書,寫給面對抉擇的你 往上走的過程若遇到阻礙,你必須決定停止、撤退,或往前、推進。人生亦如此,在戀愛停滯、工作觸礁、生活失衡,生命中某些重要事物被倏忽抽離的時刻,走入山裡,山女孩與你分享那一次沒看到的日出、沒登上的峰頂、走到一半必須回頭的崖壁、未儲存於相機裡的祕密。更想要提醒你,在攀登的路上,別忘記那般仰望的自己。 ●這本書,寫給後青春期的你 「原來過去你所有的好

,某一天會變成你的包袱。」山女孩說。那或許是誰都沒能察覺的細微變質,但意識到自己奔跑的速度減緩,看書的速度變慢,手上的籌碼漸漸少去。年輕時的敢衝與放膽,某個時間點過後就變成冒進與妄為。在這本書中,將帶你看見生命這一條像山的曲線。 ●這本書,寫給心向台灣山林的你 後疫情時代,人們開始往山走去。本書以細膩文字描寫我們也可雙腳踏至的境地,走上淡蘭古道的蹊徑,望向北大武山的雲海,駐足於冰河時期留下的雪山圈谷,或是位於中央山脈心臟的七彩湖。山女孩以輕巧筆觸與山景照片帶你我神遊眾山之間,讓人心生嚮往。 二十篇私密山間日記、十六首捕捉心緒之詩,更深刻描寫四季時序與人生流轉,其中蘊含了走在

生命路途中的定錨與反思。 讓我們在山裡,把話說開。 回聲推薦 李清志|建築作家 林達陽|詩人、作家 陳繁齊|作家 莊鵑瑛(小球)|歌手、自由創作者 蔡傑曦|攝影作家 蘇乙笙|作家 蘇益賢|臨床心理師 我從未在任何運動項目裡找到樂趣,以為登山的最終目的就是為了攻頂,那次過後,才知道這是一門回不了頭的生命教育課,而她是那次的嚮導、引路人……她不只是山女孩,她是獨一無二的Kit。──莊鵑瑛(小球)/歌手、自由創作者 淡蘭古道、七彩湖、阿里山、任何一座最靠近你的郊山,Kit用柔軟而平靜的文字訴說每次山間的旅行……選擇上山,是展開冒險的流浪,亦是對生活

熱情的浪漫。──蘇乙笙/作家 在山裡看似無盡的步伐,往往容易讓登山者開始各種思考:我是誰?我為何而爬?我與山是什麼關係?……山就像是一面鏡子。在山裡,我們看見的既是「山」,更是「自己」。──蘇益賢/臨床心理師

霞喀羅古道單攻的網路口碑排行榜

-

#1.新竹人氣健行景點|霞喀羅古道一日縱走|台北市區出發 - KKday

TWD 2,700 ; 評價. 4.8 (4). 更多評價. 維儉. 白金會員. 2021/12/16・單人旅遊. 太舒適~. 旅行社服務太棒了~ 1. 登山專用Volkswagen車款,行山路不暈車。 2. 領隊拍的照片 ... 於 m.kkday.com -

#2.新竹-霞喀羅古道,內灣老街,秘境爬山| 一日遊 - PChome 旅遊

深入新竹步道擁山環抱的尖石鄉,感受霞喀羅古道之美。 行程說明. - 行程資訊-. 集合時間、地點:. - 台北集合點/06:30 ... 於 www.pchometravel.com -

#3.新竹野營|二訪霞喀羅古道感受秋冬蕭瑟的林道之美

趁這次把整條霞喀羅古道都走完啦! 如果只考慮單攻的人可以從養老進出,這裡停車較方便,開車到登山口的路段也比較佳。若是想 ... 於 sarachuang.online -

#4.霞喀羅古道地圖賞楓紅山頭趁現在!新竹霞喀羅步道還有日治 ...

誰知地震霞喀羅國家步道霞喀羅國家步道是一處具歷史與美景的夢幻級古道,等到秋日楓 ... 的林間谷地中,續行120縣道至尖石,終於完成一日單攻縱走霞喀羅古道22 公里。 於 www.abcbquilts.co -

#5.霞喀羅古道的美麗與哀愁~石鹿~養老一日大縱走/二次大戰日軍 ...

影片章節:0:00 石鹿登山口3:50 上攻霞喀羅大山(石鹿大山)5:16 霞喀羅大山空拍雲瀑6:36 續行樽山(青山)駐在所遺址9:31 白石駐在所10:39 與泰雅族原住民 ... 於 www.youtube.com -

#6.請問霞喀羅古道新手單攻(石鹿>養老)問題 - 背包客棧

[新竹]大家好,我跟朋友兩人打算12/17想由台北出發前往霞喀羅古道,第一次前往,想單攻走石鹿到養老,預計是請接駁車。請問霞喀羅古道路途有需要請 ... 於 www.backpackers.com.tw -

#7.霞喀羅沒有俠客賞楓單攻- Chu-nan

霞喀羅 沒有俠客賞楓單攻at 霞喀囉古道, Shihlu Boulevard, Hsinchu, Hsinchu City, Taiwan, Chu-nan, Taiwan on Sun Dec 19 2021 at 06:00 am. 於 stayhappening.com -

#8.霞喀羅沒有俠客賞楓單攻 - Happening Next

霞喀羅 沒有俠客賞楓單攻happening at 霞喀囉古道, Shihlu Boulevard, Hsinchu, Hsinchu City, Taiwan, Chu-nan, Taiwan on Sun Dec 19 2021 at 06:00 ... 於 happeningnext.com -

#9.霞喀羅古道

霞喀羅古道 · 「霞喀羅」(Syakaro),是一座山、一條溪、一支泰雅部族的名字。 · 霞喀羅國家步道,西起五峰鄉的清泉部落石鹿登山入口,東端出口是是尖石鄉秀巒村養老登山口, ... 於 xn--kwr22her7a6qdvs6a.tw -

#10.霞喀羅古道|新竹登山步道地圖難度停車新手攻略 - 17jump ...

霞喀羅古道 位於新竹尖石、五峰,步道全程22公里,海拔高度介於1,600至1,900公尺,若想一日完成難度較高,須有一定體能。古道僅有養老段登山口方便停車, ... 於 17jump.tw -

#11.三遊霞喀羅(0) @ beaver's Dam - 痞客邦

對我來說, 霞喀羅古道就是這樣的一條路線。 ... 例如領隊在規劃單攻霞喀羅大山的時候,會因為遊客可能會很多,而想要讓大家在遊客眾多的時候重裝單 ... 於 beavermax.pixnet.net -

#12.2012-1209 新竹縣尖石鄉霞喀羅古道養老-馬鞍輕鬆行

今天和南西參加台北市登山會恆青隊的霞喀羅古道健走行程~霞喀羅古道由養老到白石駐在所來回約20公里,全程含休息約需7小時以上,台北車站到新竹縣尖石鄉 ... 於 ballenf.pixnet.net -

#13.[問題] 霞喀羅古道一日單攻問題- Hiking - PTT網頁版

[問題] 霞喀羅古道一日單攻問題 ... 有看到版友規劃想單日走到吊橋再折返(不過似乎時間緊迫沒達成) 如果單已從清泉端入口攻到白石駐在所再折返請問八小時能夠走完嗎(有 ... 於 ptt-web.com -

#14.2016/1204 [五峰] 霞喀羅大山、霞喀羅古道石鹿段5K返回

自從7月份去過桃喀單攻行之後就在也沒上過山了,因為8月迷上Pokemon go,又8月中大小霸行因雨撤退,導致戶外重心完全被Pokemon給占據,距離12月短短4個月內,靠著登山的 ... 於 wevily.pixnet.net -

#15.霞喀羅古道養老賞楓與白石吊橋-1080113 @ 夢想家自組隊

霞喀羅古道 :0K石鹿入口(約1644m)、海拔最高處約在5K附近(約2040m)、最低處約在13.4K白石 ... 也有越野自行車一日單攻,或重裝二日行至白石駐在所紮營… 於 blog.xuite.net -

#16.霞喀羅古道行 - 嚮往自由的天空

My savior : Duncan & Eric星期六,跟著阿貴以及一群夥伴出發去走霞喀羅古道, ... 說實在的,對於霞喀鑼古道的情況,我是全然的無知,仗著曾經單攻過玉山,想說這22 ... 於 seegang.pixnet.net -

#17.霞喀羅古道霞喀羅古道 - Tuguht

霞喀羅古道 縱走(石鹿—養老) 22km 的山中古道八小時半巡禮108.2.28~3.1 出遊108.3 月撰文編圖利用妻四天連假之便,終於完成一日單攻縱走霞喀羅古道22 公里。 於 www.dssahappylife.co -

#18.2020-12-17 霞喀羅古道+石鹿大山:全程一日縱走 花蝴蝶

霞喀羅古道 ,為日治時期的理番道路,至今已有90年以上的歷史,由西邊的石鹿步道口至東邊的養老步道口 ... 但此種行程與一日單攻一樣,也需要接駁車。 於 colorfulbutterfly.net -

#19.2008-11-29 霞喀羅古道大爆走 - 雪花台湾

1142 霞喀羅大山登山口,領隊明政等7人單攻霞喀羅大山,其他人就地午餐~1233 1257 小溪溝,有寶特瓶連通水管的簡易取水器,很貼心 1325 杉木電話線桿 於 www.xuehua.tw -

#20.97.11 霞喀羅古道by 小佾 - 中興大學登山社- 痞客邦

時間:97.11.29~97.11.30 地點:霞喀羅古道人員:明政(領隊)、小佾(嚮導) ... 1411 猶山駐在所遺址H1980 rest,此時單攻霞喀羅大山的7人小隊也趕來與 ... 於 nchumcc.pixnet.net -

#21.46-霞喀羅古道縱走(石鹿—養老)

要單攻霞克羅古道22公里全程,無論由西邊的五峰鄉石鹿登山口或東邊的尖石鄉的養老登山口進入,對於喜歡單獨行動的我們,其實都不是很方便。兩端都需要安排 ... 於 jimho55.pixnet.net -

#22.觀霧山莊接駁,霞喀羅古道接駁,價錢諮詢 - 宜蘭包車

觀霧山莊接駁,霞喀羅古道接駁,(石鹿登山口,餋老登山口)加里山接駁,(鹿場登山口、大坪林道登山口)全省登山接駁-熊熊登山接駁包車. ... 一日單攻7500元. 於 www.ss687.com.tw -

#23.【季節限定】霞喀羅賞楓全攻略- 流浪之歌(@sxh4533) - Matters

霞喀羅古道 又稱石鹿古道,位在新竹縣南端被稱為後山的區域,蜿蜓在霞喀羅 ... 進階行程(一日全段單攻):全程22公里,需時約9個半小時,加以由平地至登 ... 於 matters.news -

#24.霞喀羅古道接駁車 - Dr Shui

霞喀羅古道 縱走(石鹿—養老) 22km的山中古道八小時半巡禮108.2.28~3.1出遊108.3月撰文編圖利用妻四天連假之便,終於完成一日單攻縱走霞喀羅古道22公里。 擺放在行. 於 www.drshui.me -

#25.霞喀羅古道水源處- 健行

20111119(六)剛走完全程約22.7k的霞喀羅步道,來分享一下!! 0700石鹿登山口出發1102道路小坍方可選擇高繞或坍方處小心度過http://ppt.cc/lHy- 1200抵達白石駐在所休息 ... 於 travel.faqs.tw -

#26.新竹。霞喀羅古道(清泉段)。暈車追楓篇 - 熊式物語

12月4日報名參加了蘆洲登山會所辦的[ 霞喀羅大山] 登山行程。 真是有夠難得的,小熊居然會參加團進團出的行程。 小熊一向認為登山團的行程過於緊湊, ... 於 wn6801.pixnet.net -

#27.霞喀羅國家步道 - 健行筆記

霞喀羅 國家步道是一處具歷史與美景的夢幻級古道,沿線可看見日治時期,日人為討伐尖石、五峰 ... 2021-032:霞喀羅古道全段順登石鹿大山 ... 新手單攻霞喀羅問題請教. 於 hiking.biji.co -

#28.與冒險共舞- 霞喀羅古道

與冒險共舞- 霞喀羅古道. (Oct. 15, 2006). [1, 2]. 這個活動早在一個多月前就該成行的,只不過當時因為我們的運將─scott家中臨時有事,分配在這部車的成員們只好把 ... 於 www.hawkewolf.url.tw -

#29.尖石】霞喀羅古道賞楓紅2天1夜健行行程。雄獅旅遊達人帶路

位於新竹的霞喀羅古道是條國家級的步道,是過往泰雅族人往返新竹五峰的清泉與尖石的秀巒之間的一條道路,沿途可看日治時期所遺留下的駐在所等遺址, ... 於 melissalin510.pixnet.net -

#30.霞喀羅賞楓全攻略!登高有無敵展望白石吊橋秀麗溪谷令人 ...

【步道簡介】 霞喀羅古道又稱石鹿古道,位在新竹縣南端被稱為後山的區域 ... 進階行程(一日全段單攻), 全程22公里,需時約9個半小時,加以由平地至登 ... 於 udn.com -

#31.[情報] 霞喀羅古道介紹 - Mo PTT 鄉公所

古道 介紹-------霞喀羅古道地理位置霞喀羅古道位於新竹縣的尖石鄉和五峰鄉 ... 霞喀羅大山:高1998公尺,無基點,從岔路單攻約十分可抵達,遠眺樂山, ... 於 moptt.tw -

#32.【古道】[轉貼][記錄] 94.12 霞喀羅古道行(真理) - 淡淡的山岳天

由於今天單攻了一座霞喀羅大山,來回耗費了兩個小時,所以之後的行程,大家行進速度有所加快,霞喀羅大山跟石鹿大山到底是不是同一座,我們沿途也是很 ... 於 www.mountainpig.com -

#33.2020/12/27、28霞喀羅| Hikingbook - 陪你一起安全登山

2020/12/27、28霞喀羅 ... 描述: 來回9小時,體力大挑戰; 後記: 第二次古道健行,行前約二個禮拜,每天深蹲100下,練足腳力 ... 2020/12/27 畢祿山-單攻. 於 zh-tw.hikingbook.net -

#34.《一場浪漫山林下午茶》霞喀羅古道全段縱走兩天一夜野營團

如果想要初入山林走進大自然和我們一同穿越歷史的時空背景中來到從前的薩克亞金駐在所體驗野營那麼這條路線會非常適合你和妳,我們不會攻頂任何山頭,也不會半夜凌晨就 ... 於 www.taiwan368368.com.tw -

#35.奈及利亞人權組織保護基本權利!要求政府公開與推特簽署協議

元宇宙持續熱燒!中國科技巨頭投資228兆搶攻 · 日治文物當垃圾!網紅「淨山」遭轟急道歉:霞喀羅古道文物已歸位 ... 於 newtalk.tw -

#36.霞喀羅古道楓葉季一日遊:行前準備、交通方式、健行路線

因為這次橘小編要介紹一條國家級的賞楓路線,就是位於新竹的「霞喀羅古道」,這條賞楓路線除了紅橘黃色的楓葉浪漫夢幻,每一段古道旁的遺址和景色更是 ... 於 8car.com.tw -

#37.霞喀羅古道接駁,清泉石鹿登山口接駁,養老登山口接駁-熊熊車隊

△福斯商旅7座(乘客1-4人) 台北》石鹿登山口5000元單程 · 台北》養老登山口5000元單程 · 台北》石鹿登山口入養老登山口出 · 一日單攻7500元 · 新竹》石鹿登山口3500元單程. 於 ctlb2000.pixnet.net -

#38.[台灣山林探索日記]兩天一夜-探訪百年歷史的霞喀羅古道Syakaro

霞喀羅古道 在這一兩年變得很熱門,與眠月線肯定是無法比擬的,但這條古道的歷史悠久可以一直追溯到清朝,在當時撫番時就已經存在的石加祿古道。 於 hao2photo.com -

#39.【加里山新手】加里山一日單攻|5種路線走法|交通資訊|懶 ...

團隊組成 · 路程紀錄 · 10:15 加里山登山口 · 11:00 風美溪 · 11:40 避難山屋 · 12:40 休息平台:攀爬前能量補給 · 13:00 攀岩開始 · 13:55 開始排隊 ... 於 travelholicfun.com -

#40.[新竹] 新竹霞喀羅國家步道(霞喀羅古道) 一日縱走健行日記

霞喀羅古道 是全國第一個國家級步道,又稱石鹿古道,路線在清泉跟秀巒之間,橫跨新竹縣尖石鄉與五峰鄉,是早期泰雅部落的聯外交通要道,全線綜走約23K ... 於 vicky1987.pixnet.net -

#41.石鹿~養老一日大縱走/二次大戰日軍鍋子竟然還有人在用!?

影片章節: 0:00 石鹿登山口3:50 上攻霞喀羅大山(石鹿大山) 5:16 霞喀羅大山空拍雲 ... 這畫面使我當下還蠻驚訝的也改變了我對霞喀羅古道的想法而不再只是因為賞楓的 ... 於 jp.av4.space -

#42.2019-05-04~05 霞喀羅古道縱走(清泉→養老)行程記述 ...

霞喀羅古道 是全國第一條國家級步道,它穿梭在新竹清泉與養老之間,全長約23公里,由清泉進入,總爬升近700公尺,但反方向,由養老進清泉石鹿出,則爬升高 ... 於 a28mountain88.pixnet.net -

#43.T1海神力退雲豹單場133得分創聯盟新高- 中央社CNA

網紅下架霞喀羅古道淨山影片誤清歷史文物已歸位 ... 胡瓏貿共轟下61分,率隊以133比116擊退桃園雲豹,海神單場得分改寫聯盟新高,41次罰球追平紀錄。 於 www.cna.com.tw -

#44.霞喀羅驚奇之旅 - 國家中山科學研究院

光,終於見到霞喀羅養老登山口,至此 ... 「不可能的任務」——單攻玉山. 清潔人員教會我的事. 霞喀羅古道竹林一景. 霞喀羅古道沿路山水景色. 霞喀羅沿路楓葉景觀. 於 www.ncsist.org.tw -

#45.在2022-02-15 21 時的新聞媒體事件簿

名次 分數 對應標籤 4 177.6 股市 美元 美股 台股台積電 5 170.1 納豆 依依 腦出血 6 145.0 滑冰 冬奧 於 tag.analysis.tw -

#46.網紅淨山撿霞喀羅古道酒瓶稱垃圾專家:恐成台灣考古浩劫

近日YouTuber「Celine and Cynthia-不只是旅行」到「霞喀羅國家步道」淨山,結果竟稱日治時期的酒瓶文物「就是一堆垃圾」,最後還將這些酒瓶當成垃圾 ... 於 www.setn.com -

#47.霞喀羅古道 - 登山補給站

霞喀羅古道 又稱「石鹿古道」,日治時明治末年,日本軍警與泰雅族爭戰 ... 12:15 石鹿大山登山口前營地為一鞍部(685,177) 崇凱要去單攻石鹿大山後回 ... 於 www.keepon.com.tw -

#48.霞喀羅古道路況 - Af088

2017/3/20 新竹五峰:霞喀羅古道清泉段~石鹿入口來回10公里上記憶裡大概2004年就來走尖石 ... 月撰文編圖利用妻四天連假之便,終於完成一日單攻縱走霞喀羅古道22 公里。 於 www.af088.co -

#49.【新竹】推薦3條很有氣氛的步道,喜歡拍照的你怎麼能錯過?

霞喀羅古道 |白石吊橋 · 北得拉曼|巨木群 · 司馬庫斯|上帝的部落. 於 notonlytrip.com -

#50.20101218 霞喀羅古道Y型楓情遊記﹝霞喀羅大山、楢山駐在所

前言:1997年的歲末、第一次造訪霞喀羅古道及霞喀羅大山(石鹿大山),之後除陸續重遊霞喀羅大山及二度造訪布奴加里山﹝2006.1單攻及2008.11養基布連 ... 於 mtff98.pixnet.net -

#51.【霞喀羅古道】台灣版竹林小徑| 養老登山口| 白石吊橋| 輕量化 ...

影音來源:JUMP NBJ先說結論,整體路程算是輕鬆好走,景色幽靜當天折返實在可惜,兩天一夜會愜意一些,某些路段下過雨有點濕滑,喜歡手腳並用的人可以 ... 於 travel.yahoo.com.tw -

#52.發現台灣之小小山– 你家隔壁的旅行社 - Medium

眠月線單攻|申請方式&步道難度|嘉義縣阿里山鄉. #最美麗的台灣森林鐵路步道 ... 霞喀羅古道全段|停車交通整理|楓葉季|新竹縣. 於 medium.com -

#53.Oct, 2021【新竹尖石】台灣最美的國家級步道|霞喀羅古道 ...

霞喀羅古道 橫跨新竹縣五峰鄉與尖石鄉境內,連接石鹿清泉及養老秀巒部落,早期是兩端的泰雅族人往來於彼此部落,用於社交、通婚、貿易等用途的交通要道。 於 www.catespotr.com -

#54.[新竹]古道楓情霞喀羅-秋之霞喀羅國家步道(古道篇)

續上文:[新竹]古道楓情霞喀羅-秋之霞喀羅國家步道(紅葉篇) 霞喀羅古道全長22K,由新竹五峰鄉的石鹿登山口,通往尖石鄉的養老登山口,是早期當地原 ... 於 navyblue77.pixnet.net -

#55.【全線】新竹霞喀羅古道野營二日|清泉端A進養老端B出

- 新竹霞喀羅古道於2019年全線開放,全程長達22公里,此為專業登山路線,須有較強體能或爬山經驗,請評估自身腳程與體能,登山好手再行報名參加,若平日較少運動者不建議 ... 於 www.tripbaa.com -

#56.霞喀羅沒有俠客賞楓單攻 - Facebook

霞喀羅 沒有俠客賞楓單攻歷史與美景結合的夢幻古道國家級的夢幻步道,沿途景觀秀麗,吊橋、山澗林相美不勝收,栗園的 竹林與馬鞍的 楓香林,尤其迷人,讓人忍不住駐足 ... 於 ne-np.facebook.com -

#57.古道楓情--霞喀羅 - 岳野登山社

古道 楓情--霞喀羅 · 東北亞第一高峰--玉山(單攻) · 天使的眼淚--嘉明湖 · 能高越嶺西段--奇萊南華 · 冰河遺跡--雪山主峰 · 新手挑戰--合歡群峰 · 新手體驗---雪山東峰. 於 www.mountainfield.com.tw -

#58.荒野旅人登山社

《杜鵑,雲海,武陵兩秀》桃山喀拉業山兩天兩夜. NT$5,780 ... 《石瀑,展望,入門百岳》 玉山前峰單攻. NT$2,980 ... 《古道,瀑布,金色草原》奇萊南華三天兩夜. NT$6,800. 於 www.travelwildtw.com -

#59.佐藤古道情 - 台大登山社

1/1 養老>白石吊橋>白石駐在所>白石古道>香菇寮>稜上獵寮C1 1/2 C1>>2335北鞍獵寮>>單攻檜山駐在所>>北鞍獵寮>>佐藤駐在所C2 1/3 C2>>佐藤山>>霞喀羅大山>>石鹿登山口 於 www.mountain.org.tw -

#60.霞喀羅大山霞喀羅大山 - Tzpage

霞喀羅 大山2234M (石鹿大山) 佐藤山2332M 原本行程安排百岳一日單攻因為種種因素 ... 從臺北到清泉霞喀羅古道開車要足3小時多, 清石道路柔腸寸斷,外加在石鹿部落附近 ... 於 www.renaultpassonxperience.co -

#61.霞喀羅古道住宿

霞喀羅 國家步道是一處具歷史與美景的夢幻級古道,沿線可看見日治時期,日人為討伐尖石、 ... 月撰文編圖利用妻四天連假之便,終於完成一日單攻縱走霞喀羅古道22 公里。 於 www.metamodernist.me -

#62.【新竹尖石】霞喀羅古道全程一日縱走 - Niceday玩體驗

霞喀羅古道 又稱石鹿古道,從北端的秀巒溫泉至南端的清泉溫泉,橫跨大漢溪上游與頭前溪上游的中海拔地區。這次趣健行帶大家,穿越古今,一起走進山林小徑,享受古道來的 ... 於 play.niceday.tw -

#63.霞喀羅古道兩天一夜

霞喀羅古道 鎮西堡兩天一夜07:00台北車站東三門出發(塔克金溪四人房) 一次報名12人以上 ... 推薦路線3:水漾森林2天2夜湖邊野營; 推薦路線4:苗栗加里山一日單攻登山團. 於 sdr73.ru -

#64.霞喀羅國家步道走一遭(清泉—養老)(廚司登山隊)

推估鋒面將在今天完全通過,對於隔天霞喀羅古道健行的天氣預測將是多雲有霧或偶有雨的天氣型態。竹東加油的時候雨勢變強,在新竹系統交流道要轉到北二高之前,登宏打 ... 於 hgm6092.apponl.com -

#65.霞克羅步道 - Bravot

新竹霞喀羅古道-免出國賞楓x國家級秘境步道│ 旅遊頻道│ 三立新… 霞喀羅養老 ... 出遊108,3月撰文編圖利用妻四天連假之便,終於完成一日單攻縱走霞喀羅古道22公里。 於 www.bravotabld.co -

#66.霞喀羅古道賞楓趣 - 高接梨旅遊誌

108/11/30霞喀羅古道賞楓一日遊慕名已久的霞喀羅古道一直想找機會去終於這周 ... 一般單攻登山客選擇由清泉海拔1670M石鹿登山口進→海拔1251M 養老登山口出比較輕鬆. 於 min03100319.pixnet.net -

#67.霞喀羅古道楓葉季賞楓攻略!難度不難新手也ok!單攻一日遊 ...

單趟則約6小時(登山口至白石駐在所),說難不難,說簡單不簡單,還是要評估好時間! 霞喀羅古道楓葉季節,霞喀羅古道交通,霞喀羅. 雖然從石鹿登山口出發 ... 於 mochislife.com -

#68.傑克(@jack_huang0904) • Instagram photos and videos

Photographer. 百岳⛰️21% (單攻21%) ⛺️野營 攝影 潛水⛰️登山. Outdoor addicted. 瘋狂霞喀羅's profile picture. 瘋狂霞喀羅. ⛺️加羅湖's profile picture. 於 www.instagram.com -

#69.霞喀羅古道清泉段(石鹿-白石駐在所遺址)來回

2019.01.05 新竹五峰:霞喀羅古道清泉段(石鹿-白石駐在所遺址)來回. 原本預定的五四縱走,再度因為行走的山頭下雨機率在40%以上,於是跟著神人山友 ... 於 www.wayfarer.idv.tw -

#70.【新竹健行一日遊】霞喀羅古道。養老段-白石駐在所。賞楓 ...

季節限定的秋天專屬暖色系,那一片片令人驚豔的原始絢麗,就在超高級的霞喀羅國家步道裡~ 【2020/12/15。六小時健行流程:】 1. 於 elijah888.pixnet.net -

#71.霞喀羅大山gpx :: 全台露營資訊

全台露營資訊,霞喀羅古道地圖,霞喀羅古道單攻,霞喀羅古道接駁新竹,霞喀羅古道交通,霞喀羅大山健行筆記,石鹿登山口路況,霞喀羅古道好走嗎,霞喀羅古道在哪裡. 於 camping.iwiki.tw -

#72.屏風山、畢羊縱走不用再單攻!太魯閣國家公園2座新山屋完工

網紅下架霞喀羅古道淨山影片,提出最新聲明道歉了! 看更多. 喜歡這篇文章嗎? 請作者喝杯咖啡,. 告訴我這篇文章寫得真棒! 於 www.storm.mg -

#73.2021年《一場浪漫山林下午茶》霞喀羅古道縱走兩天一夜野營團

【台灣三六八】帶領之下,想要初入山林走進大自然和我們一同穿越歷史的時空背景中來到從前的薩克亞金駐在所體驗野營那麼這條路線會非常適合你和妳,我們不會攻頂任何 ... 於 www.o2gether.com.tw -

#74.登山| 來場秋冬的壯遊吧!15條經典步道,你探訪了嗎? - 迪卡儂

霞喀羅古道 在今年重新開放,步道狀況良好,總長23 公里,可從清泉或養老兩端分開走。 ... 可以一日單攻,也適合全家行走,但下雨溼滑要小心,而最後的1.6 K 較陡峭, ... 於 blog.decathlon.tw -

#75.霞喀羅古道~一場浪漫山林下午茶

霞喀羅古道 ~一場浪漫山林下午茶戶外烘豆手沖咖啡手工水果乾. ... 在此紮營外,常常也有人會選擇一日單攻古道全段,但將近25公里的路程加上來回6小時 ... 於 mountain-13.com -

#76.MT10x10霞喀羅古道之旅- 衣格專業運動機能服飾

好險有穿上EGXtech的長袖單導保暖衣與EL-CH1外套,完全阻隔了山上陰冷的空氣,讓超級怕冷的我自在地徜徉在山林的懷抱。 走了1.2K抵達了公廁不愧是國家級步道,公廁還有設有 ... 於 www.egxtech.com