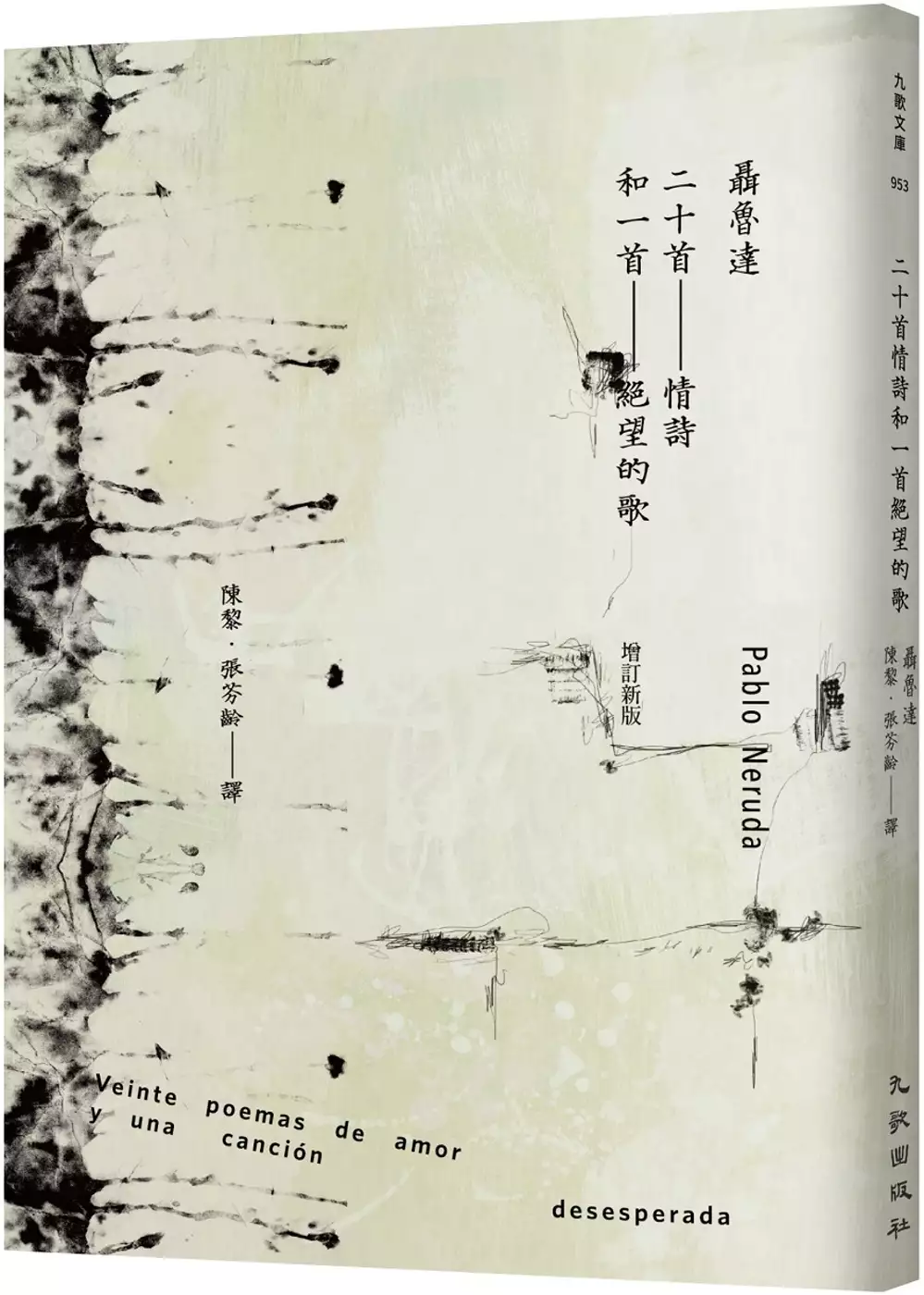

靜夜星空的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦聶魯達寫的 二十首情詩和一首絕望的歌(增訂新版) 和宇文正的 我們的歌:五年級點唱機都 可以從中找到所需的評價。

另外網站靜夜星空/ 冬の星座/ Mollie Darling 簡譜(烏克麗麗演奏影片示範)也說明:相信大家小時候應該都有聽過這首歌~"靜夜星空"! · 而它的原作則是十九世紀末的一位美國詩人/作曲家威廉海斯 (William S. Hays) · 在1872年所寫的英文情歌" ...

這兩本書分別來自九歌 和有鹿文化所出版 。

世新大學 廣播電視電影學研究所(含碩專班) 林承宇所指導 薛文懷的 公部門性別平等議題創作實踐之反思—以海巡署自製微電影「眾生」及「蛻變」為例 (2016),提出靜夜星空關鍵因素是什麼,來自於性別主流化、消除對婦女一切形式歧視公約、影像創作、政府單位、海巡署。

而第二篇論文南華大學 視覺與媒體藝術學系 陳泓易所指導 姚佩青的 藝術介入社區之新類型藝術行動 (2012),提出因為有 新類型公共藝術、藝術與生活、關係美學、前衛藝術的重點而找出了 靜夜星空的解答。

最後網站靜夜星空民宿 - 宜蘭勁好玩則補充:證號: 宜蘭縣民宿1185號; 電話: 0978-509241; 地址: 宜蘭縣三星鄉萬德村頂楓林二路121巷30號; 標章認證: 合法民宿 ...

二十首情詩和一首絕望的歌(增訂新版)

為了解決靜夜星空 的問題,作者聶魯達 這樣論述:

「愛是這麼短,遺忘是這麼長。」 青春的情詩,是歌詠愛情的浪漫獨白, 是傷痕累累的愛情印記,撩撥起美麗與哀愁並陳的青春追憶。 年少的愛情,總讓人難以忘懷。書中所收情詩,為聶魯達為大學時期所交往的兩位女孩而作,知名詩句「愛是這麼短,遺忘是這麼長」即出於此。當時他還是年近二十的年輕小伙子,但筆端已然透露出銳利的鋒芒,擁有樸拙然而動人的意象,笑中帶淚卻也一針見血地刻畫出愛的歡愉和痛楚。 他成長於智利原始森林區,最親密的友伴是花草樹木和甲蟲、鳥、蜘蛛等自然景物,詩中常有信手拈來的自然意象,大自然儼然成了聶魯達專屬的巨型愛情隱喻貯藏庫。在情慾飽滿或情感找不到出口時,年輕

的聶魯達在有些時候會直接表露他的悲喜憂歡,忘情地吶喊、嘶吼,有時也以輕柔的詩作,讓狂放的情緒沉落積澱,取而代之的是耐人玩味的美麗與哀愁。 此書在一九二四年出版時,突破了拉丁美洲現代主義和浪漫主義詩歌的窠臼,被譽為拉丁美洲第一批真正的現代情詩。如今這本詩集被譯成多國語言,在全球銷售已達億本,而詩中許多美麗的詩句在拉丁美洲當地像流行曲調或諺語般家喻戶曉地被傳誦著,也廣為世界各地讀者和寫作者引用,成為文學經典。 本書特色 ★ 一九七一年諾貝爾文學獎得主智利詩人聶魯達,為二十世紀最偉大的拉丁美洲詩人。 ★ 聶魯達第二本詩作,著名詩句「愛是這麼短,遺忘是這麼長」即出於此。 ★

全球發行上億冊,二十世紀的情詩聖經。

靜夜星空進入發燒排行的影片

張國榮

風再起時

作詞:陳少琪

作曲:張國榮

我回頭再望某年

像失色照片乍現眼前

這個茫然困惑少年

願一生以歌投入每天永不變

任舊日路上風聲取笑我

任舊日萬念俱灰也經過

我最愛的歌最後總算唱過

毋用再爭取更多

風再起時默默地這心不再計較與奔馳

我縱要依依帶淚歸去也願意

珍貴歲月裡尋覓我心中的詩

風再起時寂靜夜深中想到你對我支持

再聽見歡呼裡在泣訴我謝意

雖已告別了仍是有一絲暖意

我浮沉了十數年

在星空裡閃帶著惘然

請你容我別去前

贈出這闕歌來日某天再相見

但願用熱烈掌聲歡送我

在日後淡淡一生也不錯

那暖暖雙手最後可永遠伴我

何用再得到更多

風再起時默默地這心不再計較與奔馳

我縱要依依帶淚歸去也願意

珍貴歲月裡尋覓我心中的詩

風再起時寂靜夜深中想到你對我支持

再聽見歡呼裡在泣訴我謝意

雖已告別了仍是 一絲暖意

仍沒有一絲悔意

公部門性別平等議題創作實踐之反思—以海巡署自製微電影「眾生」及「蛻變」為例

為了解決靜夜星空 的問題,作者薛文懷 這樣論述:

有別於傳統單一的創作論述,本論文主要探討政府單位(以海巡署為例)的性別平等推廣過程,透過產製影像從《眾生》到《蛻變》兩部自行創作作品,作為檢視與反思政府單位在性別平等議題上的推動歷程。研究者花費三年時間完成兩部作品,藉由作品的呈現內容彰顯研究者對議題的關懷,也期待透過此連續的創作歷程,做為研究者對性別平等議題的社會實踐。具體論文內容包含個人創作動機、創作脈絡、文獻探討、作品分析與風格、結論與建議等。《眾生》與《蛻變》兩部作品以獨立製片的精神,採劇情片方式呈現:《眾生》的故事建構主要以單位內部作為敘事軸線,將偏向「陽剛職場」的海巡署作為敘事背景,模擬海巡署職場上可能面臨的性別問題並完成作品創作

;《蛻變》則是以單位外部的情節設計作為敘事主軸,從家庭對性平概念的社會現實觀感,帶出海巡署對性平議題的實踐狀況。研究者以兩部先後作品的創作歷程作為學位論文,主要目的除了檢視政府單位在性平議題的實踐狀況外,另有感於《眾生》雖獲得104年金馨獎「性別平等創新獎」,惟本影片仍有許多不足之處,為何仍能獲此殊榮,因此藉《眾生》與《蛻變》的內容來延伸探討公部門性別平等議題創作實踐之反思。

我們的歌:五年級點唱機

為了解決靜夜星空 的問題,作者宇文正 這樣論述:

♪♪ 一本寫給五年級世代的情歌之書 ♪♪ 時間是公平的,青春總會離開你,也會離開我 所以,唱歌吧!在忘記之前 一首歌一首歌地唱寫入回憶 「歌聲,是打開這每一樁記憶的鑰匙。」——宇文正 每個年代都有屬於自己的一首歌。五年級的宇文正在《我們的歌》,寫下成長中影響她最深刻的首首歌曲,也訪談身邊同樣在民國五○年代出生、長大的「五年級生」,那些烙印在心裡最深處,牢牢與回憶相繫相絆的曲目。 這是一本有歌聲的書。收有四十九首歌,也是四十九種生命的片段:也許是青春年少時〈你在日落深處等我〉,戀情而傷逝的〈戀曲1990〉,初出職場而惶惶不知心之所向的〈張三的歌〉;也許是悟得當下即永恆的〈

如果還有明天〉,是記起某個轉瞬消逝的生命〈恰似你的溫柔〉,是航行在生命谷底時遇到〈Yellow Submarine〉……經典的歌曲在時間指縫留下,沉澱出每一代人各自的心事。 宇文正以溫婉的細筆,或遺憾,或困惑,或純然快樂,在一波波來了又去的時間大浪,沖刷,翻捲,捕捉那些猶如在沙灘上的腳印,即將消失的記憶之歌。 【好文導聆】 ♬〈你在日落深處等我〉 我就這樣開始聽校園民歌了。這也可以說是我「錄音帶年代」的開始。……多年多年後,我仍可以一字不漏唱出來,好像它一直在某處等我,等我的回憶來認領它。我也會用氣音唱歌了。 ♬〈楚留香〉 我安然渡過了那個可怕的龍子龍女大會考…

…啊,就讓浮生煩惱,輕拋劍外!這首主題曲我至今心煩時仍會從腦海裡翻出來唱一唱。 ♬〈橄欖樹〉 所有五年級的人都會唱。它誕生於一九七八年,三毛作詞、李泰祥作曲,齊豫演唱。它是所有五年級孩子的「遠方」,即使沒有人知道「橄欖樹」長什麼樣子。 ♬〈戀曲1990〉 其實撇開愛情,一九八○到一九九○是台灣文化活力大爆炸的年代,而後似乎過早地進入了長長的懷舊隧道,這首戀曲,也可以說是寫給台灣社會的呢。 ♬〈Reality〉 「Dreams are my reality, the only kind of real fantasy......」竟在夢的邊沿滾下淚水。不需要任何原由

的眼淚。這首歌本身,就象徵了青春。我那遠走了的青春。 ♬〈梵谷之歌 Vincent〉 ……那如雷轟頂般地感受到靈魂可以被文學、音樂、藝術深深震撼、著迷的覺知,卻是如此的難忘。唐.麥克林的音樂,教導我如何去愛和歌唱。 名家推薦 ♬ 郭強生|作家——專文推薦 ♬ 李 律|作家、廣播人 ♬ 馬世芳|廣播人、作家 ♬ 陳文玲|政治大學廣告學系教授 ♬ 陳克華|醫生詩人 ♬ 陳德政|作家 ♬ 張小虹|台大外文系特聘教授 ♬ 張鐵志|VERSE創辦人暨總編輯 ♬ 許悔之|有鹿文化社長 ♬ 焦元溥|倫敦國王學院音樂學博士 ♬ 熊一蘋|作家 ——跨

年級共鳴推薦(按姓名筆劃排列) 讓我們一起回到那些歌聲裡,儘管年華易逝,但是歲月終究給了我們每個人最獨特的音色。如果我們都能懂得真正聆聽。——郭強生|作家 寫歌的那個我很年輕,以及苦悶。現在回頭看,覺得能夠擁有這些記憶甜美極了!——陳文玲|政治大學廣告學系教授

藝術介入社區之新類型藝術行動

為了解決靜夜星空 的問題,作者姚佩青 這樣論述:

前衛藝術脫離純粹美學與「手製」領域,強調藝術藉由語言揭露並建構現實。當代藝術創作的形式沒有所謂統一的風格,不僅創作手法多元混雜,可用來創作的媒材也是包羅萬象,「多元、去中心化」是後前衛藝術的最大特徵。資本主義將人際關係幾乎變成標準化的人工製品,關係美學認為藉由藝術可以避免資本社會中商業化的可預期性,若藝術能夠探討人與人之間的關係縫隙和社會本質,人們便能學著用更好的方式生活於世界。 都市發展使密集的人群產生連結性的藝術實踐,以大眾所能理解的基底為主所產生互動、貼近使用者的新類型公共藝術應運而生。藝術不再被限制於精英的小眾,講究的是如何將現實包裝呈現,而拉近藝術與人群、將藝術的空間場域延

伸至群眾生活領域的公共藝術因此逐步發展,直至當代,公共藝術已發展成為以涉入或改善現實生活為主的對話、參與、議題式的創作類型。 本文以文獻探討的方法研究涵蓋前衛、後前衛藝術及關係美學概念的參與式創作之歷史脈絡及其理論背景,並探討新類型公共藝術,研究台灣北回環境藝術與樹梅坑溪藝術案例。在實務上,選擇位處偏鄉邊陲的瑞里作為案例,該地區民眾曾歷經北回歸線環境藝術行動洗禮,藝術家駐村活動在社區注入活力,當北回歸線環境藝術行動後,社區民眾開始推廣茶藝,當地的瑞里國小也積極推動「用心尬創藝,瑞里向美走」藝術行動。除了整理台灣茶藝發展的歷史源流之外,研究者以藝術教育工作者的身分透過參與觀察的研究方法,介入

並紀錄瑞里的新類型藝術創作實踐,探究其過程與意義。 研究過程中發現以在地草根地理中的歷史人文、故事記憶、自然生態、人際生活作為創作的元素,透過社群、拼貼、混雜、對話、互動、關懷的藝術表現手法,能讓參與的教師、學生、民眾在形塑藝術創作過程中,尋找出在地空間與人文的內爆力量,藉由感受認同土地的動態過程,使人文情懷能夠改變參與者的生活態度。

靜夜星空的網路口碑排行榜

-

#1.靜夜星空獨棟民宿-只接待一組- Yilan - Snaptravel Hotels

Get【 30-50% OFF 】the 靜夜星空獨棟民宿-只接待一組with Snaptravel's exclusive pricing. Unlock hotel prices that are too low to show on public websites over ... 於 www.snaptravel.com -

#2.宜蘭民宿-靜夜星空- 店家簡介

靜夜星空 民宿簡介. 店名:靜夜星空 聯絡人:靜夜星空 縣市:宜蘭縣 地區:三星 地址:宜蘭縣三星鄉頂楓林二路121巷30號(舊址:宜蘭縣三星鄉楓林八路370號) 於 elapp.oks.tw -

#3.靜夜星空/ 冬の星座/ Mollie Darling 簡譜(烏克麗麗演奏影片示範)

相信大家小時候應該都有聽過這首歌~"靜夜星空"! · 而它的原作則是十九世紀末的一位美國詩人/作曲家威廉海斯 (William S. Hays) · 在1872年所寫的英文情歌" ... 於 agiwei1983.pixnet.net -

#4.靜夜星空民宿 - 宜蘭勁好玩

證號: 宜蘭縣民宿1185號; 電話: 0978-509241; 地址: 宜蘭縣三星鄉萬德村頂楓林二路121巷30號; 標章認證: 合法民宿 ... 於 travel.yilan.tw -

#5.靜夜星空- 所有民宿

靜夜星空. ABOUTUS 民宿簡介佇立在田中央的民宿少了都市的車水馬龍多了自然界生命的樂章擁有獨立的私人空間仰望星空,細數繁星的閃爍 ◇ 民宿地址:宜蘭縣三星鄉萬德村 ... 於 www.yilan-trip.com.tw -

#6.萬德村靜夜星空-8人包棟

靜夜星空 -8人包棟自2016 年1 月8 日開始接待Booking.com 的旅客入住。 住宿簡介中的距離資訊由© OpenStreetMap 提供. 낍 位置 ... 於 www.booking.com -

#7.靜夜星空民宿· 266台灣宜蘭縣三星鄉楓林八路370號 - 臺灣政府 ...

王敏宇, 5, 老闆娘跟老闆非常用心 超級乾淨然後可以盡情吵!!因為四面都是田 很舒服超級棒的 還可以烤肉跟唱歌唷 . Shih Seasun, 5, 紓壓,渡假落腳休息的好地方 ... 於 datagovtw.com -

#8.靜夜星空| 誠品線上

作者, 合輯. 出版社, 龍德物流有限公司. 商品描述, 靜夜星空:,:誠品以「人文、藝術、創意、生活」為核心價值,由推廣閱讀出發,並透過線上網路,傳遞博雅的溫度, ... 於 www.eslite.com -

#9.靜夜星空 - alexyeh41的部落格

靜夜星空. 一陣大雨剛剛下過從那寂靜的天空 向地上照下星光照下無限神秘星光 四處無聲黑夜森森萬物睡在無言中 滿空星座放出青光說出人們永遠的夢 ... 於 alexyeh41.pixnet.net -

#10.靜夜星空民宿 - Tesla

靜夜星空 民宿. 266 宜蘭縣三星鄉頂楓林二路121巷30號. Driving Directions · http://silencestar.elbnb.com/. 聯絡電話 0978-509-241 技術支援與道路救援 0809007518. 於 www.tesla.com -

#11.三星靜夜星空民宿的圖片- 房間 - TripAdvisor

三星靜夜星空民宿圖片:房間- 快來看看Tripadvisor 會員拍攝的12 張/部靜夜星空民宿真實照片和影片. 於 www.tripadvisor.com.hk -

#12.靜夜星空 - 中文百科知識

《靜夜星空》 是張雨生《淡水小鎮》上演唱的歌曲,後來,被張雨生收錄在專輯《一天到晚游泳的魚》專輯中。基本信息中文名:靜夜星空演唱者:蔡琴音樂公司:華納唱片 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#13.靜夜星空- song by 北京天使合唱團

Listen to 靜夜星空on Spotify. 北京天使合唱團· Song · 2015. 於 open.spotify.com -

#14.蔡琴-機遇(淡水小鎮原聲帶(全新未拆)靜夜星空.偶然 ... - 奇摩拍賣

蔡琴-機遇(淡水小鎮原聲帶(全新未拆)靜夜星空.偶然.六月茉莉.流轉的時光,月光小夜曲.白髮吟.塵封的記憶.甦醒. | 蔡琴-機遇(淡水小鎮原聲帶(全新未拆)靜夜星空.偶然. 於 tw.bid.yahoo.com -

#15.American Explorer 美國探險家行李箱20吋旅行箱登機箱【靜夜 ...

American Explorer 美國探險家行李箱20吋旅行箱登機箱【靜夜星空】(63G) - American Explorer, 美國探險家American Explorer 20吋行李箱登機箱雙排靜音輪頂級YKK拉鍊 ... 於 24h.pchome.com.tw -

#16.童軍歌曲オタク- 靜夜星空原曲是William Shakespeare Hays的 ...

靜夜星空 原曲是William Shakespeare Hays的Mollie Darling (美國民謠),於1958年由游彌堅配詞,並收錄在新選歌謠79期。日本歌名為冬の星座,由堀内敬三譯詞( 堀内敬三 ... 於 www.facebook.com -

#17.靜夜星空民宿 - LINE熱點

【LINE熱點】靜夜星空民宿, 民宿, 地址: 宜蘭縣三星鄉萬德村頂楓林二路121巷30號,電話: 0978 509 241。全台必吃美食、熱門景點推薦、美食外送、優惠折扣、線上預約 ... 於 spot.line.me -

#18.靜夜星空民宿 - 宜蘭民宿

電話:0978-509241 地址:266宜蘭縣三星鄉萬德村頂楓林二路121巷30號座標:24.6820842,121.65947770000002. 民宿房型介紹BNB ROOMS INFO. 訂房須知Notice. 訂房須知 ... 於 wyilan.com.tw -

#19.靜夜星空- 阿寬的音樂bar - 賽嘉之翼

賽嘉之翼蔡琴版- Discuz! Board. 於 www.wanwan.com.tw -

#20.心情繪 靜夜星空 - 創作大廳

心情繪──靜夜星空. 作者:人工天使│2010-08-11 22:29:20│巴幣:0│人氣:714. 如果,能夠抵達遠方... 喜歡10 收藏 0 引用 0 留言 推上首頁 ... 於 home.gamer.com.tw -

#21.靜夜星空的英文怎麼說 - TerryL

靜夜星空 英文. a starry silent night. 靜: Ⅰ形容詞1. (安定不動; 平靜) still; calm; motionless 2. (沒有聲響; 清靜) silent; quiet Ⅱ名詞(姓氏) a surname ... 於 terryl.in -

#22.靜夜星空 - 軒轅宮

在寧靜的夏夜裡徐風拂過我安靜的凝視夜空想找尋星子們的蹤跡阿~北斗七星請指引我方向吧俊俏的牛郎星依然在尋覓美麗妻子的倩影. 於 darklan.pixnet.net -

#23.靜夜星空歌詞- 蔡琴| 木蘭詞Mulanci

蔡琴:靜夜星空,來自專輯《機遇[淡水小鎮原聲帶]》。靜夜星空歌詞:(OS), 以前,我媽媽常說,在你看到流星的時候, 你只要在衣襟上打個結,然後許願,這個願望就會實現 ... 於 www.mulanci.org -

#24.靜夜星空- Podcast on Firstory

這是一個分享心事,讓您心靈放鬆好入眠的好聲音。 EpisodesCommentsVoicemails · 11-17. 靜夜星空. 01:52. Load More. 00:00 / 00:00. 1.0x. English; 中文. 於 open.firstory.me -

#25.保證你住過後會念念不忘的宜蘭縣靜夜星空(Silence Star B&B ...

靜夜星空 座落於宜蘭縣的三星鄉,是帶給您歡樂假期與放鬆身心的完美住宿選擇。 在這裡,旅客可輕鬆前往市區內各大旅遊、購物、餐飲地點。 住宿位置優越讓旅客前往市區內 ... 於 frf61n4m98.pixnet.net -

#26.靜夜星空-8人包棟, Rentals Wande - Gites.fr

靜夜星空 -8人包棟. No. 370, Fenglin 8Th Road - 266 WANDE (Taiwan). 4 bungalow 50 to 110 m². 2 to 8 people (total 20 people). 139-217 €/night. 於 www.gites.fr -

#27.靜夜星空-歌詞-張雨生|MyMusic 懂你想聽的

靜夜星空 -歌詞-一陣大雨剛剛下過從那寂靜的夜空向地上照下星光照下無限神秘星光四處無聲黑夜森森萬物睡在無言中滿空星座放出青光說出人們永遠的夢-MyMusic懂你想聽的, ... 於 www.mymusic.net.tw -

#28.靜夜星空 - 羊羊的網誌

六七月間的夜晚在庭院中納涼時,我最愛看天空中. 密密麻麻的繁星。看著那星天,. 我就會忘掉一切,彷彿就回到了母親的懷裏。 === (三) 兒時回憶. 於 snowballsnow.blogspot.com -

#29.靜夜星空歌詞李碧華※ Mojim.com

靜夜星空 作詞:游彌堅作曲:海斯一陣大雨剛剛下過從那寂靜的天空向地上照下星光照下無限神秘星光四處無聲黑夜森森萬物睡在無言中滿空星座放出青光說出人們永遠的夢. 於 mojim.com -

#30.靜夜星空民宿的住宿評價和文章 - 痞客邦

來看痞客邦超過1 則關於靜夜星空民宿的文章討論內容: evachen 的(尚未設定標題) 於 www.pixnet.net -

#31.靜夜星空&茉莉花&唱個愛國歌

靜夜星空 &茉莉花&唱個愛國歌. 61. 於 mj9981168.pixnet.net -

#32.靜夜星空民宿 - 1111商搜網

靜夜星空 民宿-宜蘭縣三星鄉-民宿-服務業. ... 靜夜星空民宿. 聯絡人:訂房服務手機:0978-509241 地址:宜蘭縣三星鄉萬德村頂楓林二路121巷30號 ... 於 trade.1111.com.tw -

#33.小V遊記宜蘭住宿篇被三星蔥包圍的獨立平房晚上看著安靜的 ...

靜夜星空 民宿(宜蘭縣民宿1185號). place 宜蘭縣三星鄉楓林八路370號. 作者本次評價:. 5.00 starstarstarstarstar. 環境設備 於 www.walkerland.com.tw -

#34.靜夜星空-1993年張雨生演唱歌曲 - 華人百科

《靜夜星空》 是張雨生《淡水小鎮》上演唱的歌曲,後來,被張雨生收錄在專輯《一天到晚遊泳的魚》專輯中。中文名稱靜夜星空歌曲原唱張雨生音樂風格童謠歌曲語言國語 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#35.Re: [求譜] 小學歌曲靜夜星空- 看板guitar - 批踢踢實業坊

我試著抓抓看: KEY : C : 靜夜星空作詞:游彌堅作曲:海斯C G : 一陣大雨剛剛下過從那寂靜的天空. 於 www.ptt.cc -

#36.靜夜星空:極簡的密度 - 藍色電影夢

故事背景設定在一隻四人登山團隊的帳篷中,四位登山隊員在唱完「靜夜星空」這首歌曲後,快樂合照,互吐心聲後,開始有了猜忌與嫌隙,加上高山症發作,原本 ... 於 4bluestones.biz -

#37.靜夜星空獨棟民宿彙整 - KUO's完全主觀

首頁 | 靜夜星空獨棟民宿. 靜夜星空獨棟民宿. 主題旅遊北台灣台灣渡假住宿台灣秘境旅館宜蘭 · 【2021宜蘭包棟民宿推薦】5間包棟質感villa民宿.會館. 於 kuolife.com -

#38.冬の星座- 島田祐子只要閉上眼睛,星星全融入夢中... - #dytmg2

靜夜星空 ,~~ (wave) 冬の星座- 島田祐子 只要閉上眼睛,星星全融入夢中... latest #34. 噗熱浪 分享. 2011-09-13T13:41:36.000Z. 好喜歡這一噗噢按此轉噗 by 噗熱浪 ... 於 www.plurk.com -

#39.黃尚禾- 维基百科,自由的百科全书

2007年, 靜夜星空 (A Silent Starry Night), 黃尚禾(和尚), 高炳權, 獲得台北電影獎評審團特別奬、金穗獎入圍. 2011年, 偶在紐約的最後週末 (Mi Week End in New York) ... 於 zh.wikipedia.org -

#40.靜夜星空英文 - 查查在線詞典

靜夜星空 英文翻譯: a starry silent night…,點擊查查綫上辭典詳細解釋靜夜星空英文發音,英文單字,怎麽用英語翻譯靜夜星空,靜夜星空的英語例句用法和解釋。 於 tw.ichacha.net -

#41.光明行第一部 - Google 圖書結果

靜夜星空 之下,就剩唐魯恭與李彤冰,兩人心中激盪,卻不知該從何說起。小貓,我心中有好多話,盼有一天能跟你說,我盼了太久,今夕是何夕,我在蓮花觀求的竟然成了, ... 於 books.google.com.tw -

#42.蔡琴-機遇(淡水小鎮原聲帶(全新未拆)靜夜星空.偶然 ... - 露天拍賣

你在找的蔡琴-機遇(淡水小鎮原聲帶(全新未拆)靜夜星空.偶然.六月茉莉.流轉的時光,月光小夜曲.白髮吟.塵封的記憶就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠,還有許多相關 ... 於 www.ruten.com.tw -

#43.靜夜星空音樂會聲聲醉人

曾獲頒金曲獎、金韻獎、金鼎獎等多項演唱大獎的美聲歌后許景淳,昨天在文化大學城區部音樂廳舉行「靜夜星空音樂會」,演唱今年國家文藝獎得主蕭泰然的經典作品, ... 於 www.merit-times.com -

#44.靜夜星空民宿-宜蘭縣> - 店家日報

稻田環繞的美麗平原裡,佇立著一間鄉村風味的小屋-靜夜星空. 於 www.buzzdaily.tw -

#45.我們的歌| 靜夜星空 - 趣關注

有次唱課本里的《靜夜星空》,Annie說,歌聲像大雨剛下過一樣乾淨啊. 於 auzhu.com -

#46.靜夜星空比價搜尋結果

靜夜星空 的比價結果,共14筆,價格$399到$12300,第1頁,共1頁。Biza 比價網找到更多[卡詩靜夜],[kerastase 靜夜凝乳卡詩],[KERASTASE 凝乳靜夜],相關產品. 於 biza.com.tw -

#47.靜夜星空(A Starry Silent Night) /張鈞甯、黃尚禾、郭力夫

靜夜星空 (A Starry Silent Night) /張鈞甯、黃尚禾、郭力夫、曾愷玹 ... 劇情簡介: 一首歌,一座帳棚,四個爬山的好朋友在錯綜複雜的關係下各自有各自的 ... 於 mylife1975.pixnet.net -

#48.宜蘭民宿靜夜星空-台灣官方網站

宜蘭民宿-靜夜星空-那天,我們仰望星空,手拉手,細數繁星的閃爍,伴隨著吹拂的微風,又有多少燦爛的夢,流淌在心中,一個人想著一個人,未必就是寂寞,至少回憶會永久 ... 於 silencestar.elbnb.com -

#49.靜夜星空-價格比價與低價商品-2021年10月

靜夜星空 價格比價與低價商品,提供靜夜好胺錠、AYURA頭皮潔淨液、快潔適泡沫洗鏡液在MOMO、蝦皮、PCHOME價格比價,找靜夜星空相關商品就來飛比. 於 feebee.com.tw -

#50.蔡琴靜夜星空歌词 - Jet Lyrics

LYRICS TO SONG "靜夜星空" PERFORMED BY 蔡琴. 蔡琴靜夜星空lyrics are property and copyright of it's owners. 於 lyrics.jetmute.com -

#51.靜夜星空 - 名言佳句

靜夜星空. 夜幕降臨,漆黑的夜空出現點點的星光,閃爍著. 夜風已冷,只有那星星陪伴著大地,而我呢?卻孤伶伶的一個望著星空,不禁的想:天上的星星,他們會感到孤單 ... 於 www.mingyanjiaju.org -

#52.【靜夜。星空】..(好聽喔)

靜夜星空 的晚風, 臥看銀河與流螢, 今夕夜風涼爽或坐或臥,在庭前吹風是最令人懷念的啊! 良宵思不盡善用等待。讓心歸零教那漫漫湮雲來去無葛籐生命 ... 於 r4816998.pixnet.net -

#53.靜夜星空包棟民宿

宜蘭民宿靜夜星空包棟民宿-佇立在田中央的民宿-少了都市的車水馬龍,多了自然界生命的樂章,擁有獨立的私人空間,仰望星空,細數繁星的閃爍. 於 yilan.muchstay.com -

#54.靜夜星空/獨棟/4人包棟/2房 - Airbnb

靜夜星空 /獨棟/4人包棟/2房. 2 reviews · Sanxing Township, Taiwan. Entire residential home. hosted by Eva. 4 guests; · 2 bedrooms; · 2 beds; · 2 baths. 於 www.airbnb.com -

#55.宜蘭民宿「靜夜星空」

宜蘭民宿「靜夜星空」 · 不提供攜帶寵物入住服務。 · 為維護住宿品質,室內請勿吸煙。 · 預約訂房:請於訂房後三日內預付房價五成之訂金。 · 平日:週日 ~ 週五,假日:週六、 ... 於 yilan.fun-taiwan.com -

#56.靜夜星空作文400字 - 白雲飄飄網

靜夜星空 400字作文靜夜星空靜夜星空作文400字夜幕降臨,漆黑的夜空出現點點的星光,閃爍着.夜風已冷,只有那星星陪伴着大地,而我呢?卻孤伶伶的一個望着星空, ... 於 wap.baiyunpiaopiao.com -

#57.靜夜星空民宿 - Google

宜蘭民宿-靜夜星空-那天,我們仰望星空,手拉手,細數繁星的閃爍,伴隨著吹拂的微風,又有多少燦爛的夢,流淌在心中,一個人想著一個人,未必就是寂寞,至少回憶會永久 ... 於 www.google.com -

#58.靜夜星空|祝福我的寶貝@ 今天很好 - 痞客邦

我希望:孩子們永遠都健康快樂、順遂平安... 靜夜星空... 想起在太平山,滿天星斗撒在黑色天幕上, 夜半跟woody準備出發觀日出時,才看到ㄚ姊午夜傳來 ... 於 luchaoi01.pixnet.net -

#59.靜夜星空(Testo) - 李碧華- MTV Testi e canzoni

Leggi il testo 靜夜星空di 李碧華tratto dall'album 李碧華的升記號-碧華的音樂課本. Cosa aspetti? Entra e non perderti neanche una parola! 於 testicanzoni.mtv.it -

#60.靜夜星空C - 張老師的陶笛分享"讚"

靜夜星空 -簡單好聽又很有情境的好歌. Posted by 張老師的陶笛譜分享"讚" on 2015年5月26日. 分享. ‹ › 首頁 · 查看網路版. 技術提供:Blogger. 於 shepherd2011.blogspot.com -

#61.Letra靜夜星空- 張雨生

Letra de 靜夜星空de 張雨生. 靜夜星空一陣大雨剛剛下過從那寂靜的夜空向地上照下星光照下無限神秘星光四處無聲黑夜森森萬物睡在無言中滿空星座放出青光說出人們永遠的 ... 於 www.musixmatch.com -

#62.FunTime訂房比價- 靜夜星空民宿

全台網友及PTT鄉民最愛用的靜夜星空民宿比價服務,以及靜夜星空民宿的網友真實評論,一次比價完各大旅行社及訂房網,所有靜夜星空民宿的住宿優惠都幫你整理好了, ... 於 www.funtime.com.tw -

#63.小野麗莎-- Corcovado 靜夜星空 - Share Goodie

這首曲子也就是在這樣寧靜、恬適的情緒中唱出。非常受爵士歌手的喜愛。一起來聽聽小野麗莎演唱的這首靜夜星空吧。 於 sharegoodie.blogspot.com -

#64.靜夜星空歌詞李碧華※ Mojim.com | 靜月星空 - 訂房優惠報報

靜月星空,大家都在找解答。靜夜星空作詞:游彌堅作曲:海斯一陣大雨剛剛下過從那寂靜的天空向地上照下星光照下無限神秘星光四處無聲黑夜森森萬物睡在無言中滿空星座 ... 於 twagoda.com -

#65.靜夜星空(張雨生演唱歌曲) - 中文百科全書

靜夜星空 (張雨生演唱歌曲)歌曲信息,歌詞,歌手信息,張雨生演唱的歌曲, 於 www.newton.com.tw -

#66.靜夜星空- 張雨生(Tom Chang)-KKBOX

靜夜星空 -歌詞- 一陣大雨剛剛下過從那寂靜的天空向地上照下星光照下無限神秘星光四處無聲黑夜森森萬物睡在無言中滿空星座放出青光說出人們永遠的夢:. 於 www.kkbox.com -

#67.住宿推薦宜蘭縣靜夜星空(Silence Star B&B) 蘇澳平價住宿

桃園高鐵旅遊景點推薦瑞穗親子民宿蘇澳平價住宿想要訂宜蘭縣靜夜星空(Silence Star B&B)當然是找最便宜的訂房網站如果你怕訂不到宜蘭縣靜夜 ... 於 lac36z2s43.pixnet.net -

#68.靜夜星空民宿

靜夜星空 民宿is an accommodation in Yilan County. 靜夜星空民宿is situated nearby to Fenglin. 靜夜星空民宿from Mapcarta, the open map. 於 mapcarta.com -

#69.花草印::靜夜星空 - 新浪部落

廣大無垠的靜夜星空,令人忘煩解憂,僘揚星海中。...... 於 blog.sina.com.tw -

#70.靜夜星空民宿 - 宜蘭勁好玩

靜夜星空 民宿. 分享到Facebook · 推一下! 分享到微博 · LINE 給好友. 更新日期:2017-02-24 人氣924. 證號: 宜蘭縣民宿1185號; 電話: 0978-509241 ... 於 fit.e-land.gov.tw -

#71.靜夜星空 - 口琴樂譜資料庫

靜夜星空. 獨奏. 音樂檔. 樂譜紙張格式. A4(直). 樂譜. (請直接在樂譜上按右鍵,另存圖片後,將樂譜調整縮放到A4 紙張大小印出,或按下樂譜,可以將樂譜放大。) ... 於 www.nccu.idv.tw -

#72.宜蘭三星靜夜星空民宿@ 映像草堂 - 隨意窩

來宜蘭的次數數不清了,即使從台中到這裡車程要3個半小時,但為了要來靜夜星空度假,我們願意! 我們下榻靜夜星空民宿當天,正好也是民宿主人返鄉經營民宿的那一天, ... 於 blog.xuite.net -

#73.Nobody, Nowhere, Nothing: 台北電影節- 靜夜星空、靠近、埋伏

靜夜星空 (A Starry Silent Night) 今天會來看這場,主要就是為了靜夜星空。為什麼呢?說穿了,只是因為近年來新的興趣, ... 於 nnnbwt.blogspot.com -

#74."靜夜星空" LYRICS by 蔡琴- 游彌堅作曲:海斯以前 - FlashLyrics

靜夜星空 LYRICS by 蔡琴: 作詞:游彌堅作曲:海斯/ (OS) / 以前,我媽媽常說,在你看到流星的時候/ 你只要在衣襟上打個結,然後許願,這個願望就會實現... 於 www.flashlyrics.com -

#75.北京天使兒童合唱團- 靜夜星空(鋼琴獨奏譜附歌詞,和弦原調彈奏版

北京天使兒童合唱團演唱的"靜夜星空",改編成鋼琴獨奏版,本琴譜難易度上屬中等偏易,原曲D大調.旋律伴奏都掌握,琴譜兩版共6頁(C大調放在前面),您可以只 ... 於 www.tintinpiano.com -

#76.[ 童軍歌曲] 新選歌謠(三) -- 靜夜星空( Mollie Darling,Molly ...

靜夜星空 原曲是William Shakespeare Hays的Mollie Darling (莫莉吾愛,美國民謠),於1958年由游彌堅配詞,並收錄在新選歌謠79期。 於 jollybighead2.pixnet.net -

#77.靜夜星空宜蘭縣民宿1185號 - 合法旅宿

靜夜星空 宜蘭縣民宿1185號. 宜蘭縣三星鄉萬德村頂楓林二路121巷30號. 飯店簡介. 位於宜蘭縣的民宿. 靜夜星空. 地址, 宜蘭縣三星鄉萬德村頂楓林二路121巷30號. 於 www.taiwanstay.net.tw -

#78.懷念的中小學歌曲:靜夜星空 - eaton 部落格

懷念的中小學歌曲:靜夜星空. 這首歌的原作是美國詩人和作曲家威廉海斯的作品Mollie Darling。William Hays(1837-1907)在大學期間開始寫詩,並贏得 ... 於 eatontung.blogspot.com -

#79.待我唱完靜夜星空《淡水小鎮》 - 表演藝術評論台

當年張雨生一首《靜夜星空》的歌聲從舞台上流洩出來,那清亮的歌喉彷彿收攏了全世界的星空在這舞台上,從此「一陣大雨剛剛下,下在這寂靜的星空……」成為了 ... 於 pareviews.ncafroc.org.tw -

#80.押花小風景-靜夜星空- 相框/畫框 - Pinkoi

押花小風景-靜夜星空. 放入購物車. 立刻結帳. 最高6 期零利率NT$ 533 / 期(折扣後). 查看全部方案. 付款後,從備貨到寄出商品為5 個工作天。 於 www.pinkoi.com -

#81.懷念中小學歌曲(1):靜夜星空- Here & Now - udn部落格

《靜夜星空》的中文歌詞作詞:游彌堅作曲:海斯 一陣大雨剛剛下過從那寂靜的天空向地上照下星光照下無限神秘星光 · 《冬の星座》的日文歌詞作詞:堀内敬三 ... 於 blog.udn.com -

#82.靜夜星空-8人包棟- 宜蘭縣優惠住宿訂房 - Agoda

靜夜星空 -8人包棟提供住宿優惠,靜夜星空獨棟民宿-只接待一組位在萬德村,設有共用休息室。這間鄉間別墅提供免費私人停車位、共用廚房和WiFi(免費)。 於 www.agoda.com -

#83.靜夜星空民宿附近景點

靜夜星空 民宿附近景點 · 宜蘭縣 三星鄉 · 搖搖洛克馬公園. 1.81公里. 宜蘭縣三星鄉義德路4號 · 發8家有機農場. 2.25公里. 266宜蘭縣三星鄉人和村堤防路31-3號. 於 store.bluezz.tw -

#84.【宜蘭縣】【Hotel】靜夜星空民宿 - 12f觀光資訊- 痞客邦

靜夜星空 民宿 旅館民宿簡述:. 位於宜蘭縣的民宿 旅館民宿地址:. 宜蘭縣三星鄉萬德村頂楓林二路121巷30號 郵遞區號:. 266 旅館民宿電話:. 886-978-509241 於 group12f.pixnet.net -

#85.靜夜星空的英文怎麼說

靜夜星空 的英文怎麼說. 中文拼音[jìngyèxīngkōng]. 靜夜星空英文. a starry silent night. 靜: Ⅰ形容詞1. (安定不動; 平靜) still; calm; motionless 2. 於 dict.site -

#86.靜夜星空-8人包棟

住客還可以在共用休息室放鬆身心。 靜夜星空-8人包棟距離礁溪鄉31 公里,距離宜蘭市20.. 於 www.sniffhotels.com -

#87.靜夜星空 - Amazon.com

Check out 靜夜星空 by 周治平, 吳貞慧, 袁美莉 on Amazon Music. Stream ad-free or purchase CD's and MP3s now on Amazon.com. 於 www.amazon.com -

#88.光明行第八部 - Google 圖書結果

他會仰躺向上,看著靜夜星空,手輕輕一滑,來到龍島,再重重一擺,來到羊島。有些時候,他的兩手高舉起來,再慢慢學著鳥兒拍著翅膀,他就會輕輕地飄出水面,向天上飛。 於 books.google.com.tw -

#89.靜夜星空民宿

宜蘭民宿-靜夜星空-那天,我們仰望星空,手拉手,細數繁星的閃爍,伴隨著吹拂的微風,又有多少燦爛的夢,流淌在心中,一個人想著一個人,未必就是寂寞,至少回憶會永久 ... 於 www.google.com.tw -

#90.移動的十度靜夜星空- 痞客邦

這是那天在瓦拉米用正片拍的拿去沖的等待像極了在產房外等候的父親一邊翻著雜誌一邊偷瞄著老闆的一舉一動關於我的第一捲正片透過燈箱正片綻放出 ... 於 allen0607.pixnet.net -

#91.靜夜星空_百度百科

《靜夜星空》 是張雨生《淡水小鎮》上演唱的歌曲,後來,被張雨生收錄在專輯《一天到晚游泳的魚》專輯中。 於 baike.baidu.hk -

#92.靜夜星空@ 艾莉(Ally)的每天。

作詞:游彌堅作曲:海斯一陣大雨剛剛下過從那寂靜的夜空向地上照下星光照下無限神秘星光四處無聲黑夜森森萬物睡在無言中滿空星座放出青光說出人們永遠的夢週二的一場雨 ... 於 allykidds.pixnet.net -

#93.靜夜星空不凋花 - 花道家

靜夜星空 不凋花非鮮花精美擬真,人造花,永保美麗姿態。適合各類家居擺飾※永生花放置於潮濕與乾燥相互交替出現的環境下,容易加快其劣化程度。 於 www.flowerdj.com -

#94.靜夜星空古銅手鍊‧輕靈之森手工療癒系 - 讀冊

靜夜星空 古銅手鍊‧輕靈之森手工療癒系. 白屋雜貨鋪. 輕靈之森. 於 www.taaze.tw