馬來西亞地區的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦廖日昇寫的 外星人傳奇(首部):不明飛行物與逆向工程 和陳柏源的 裸樹與非雲:藝術創作腦中渾沌的曝光都 可以從中找到所需的評價。

另外網站聽說馬來西亞華人很有語言天賦:3個不嫌少,4個恰恰好也說明:馬來西亞 的方言如福建話有北中南之分。西馬半島北部的檳城州、吉打州等的福建話在口音和用詞上與中南馬的巴生地區、柔佛州等有所不同。舉例來說,檳城福建人會說一天 ...

這兩本書分別來自白象文化 和白象文化所出版 。

國立臺灣師範大學 東亞學系 江柏煒所指導 洪士惠的 華人社會之節慶創造與認同建構:以馬來西亞雪蘭莪州「巴生歌樂節」為例 (2019),提出馬來西亞地區關鍵因素是什麼,來自於海外華人、華人社會、巴生歌樂節、節慶創造、認同建構。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 國文學系 潘麗珠所指導 張清菁的 論文學閱讀教育與華人文化傳承之現況──以檳榔嶼華人為觀察對象 (2019),提出因為有 文學閱讀、馬華文化、文化變遷、文化傳承、實地訪談的重點而找出了 馬來西亞地區的解答。

最後網站第15屆馬來西亞海外服務學習團-古晉紀實 - 國立臺灣大學則補充:本校自93年成立「海外服務學習團」首度赴馬來西亞進行服務,今(108)年服務團已邁入第15屆,同時為在古晉地區服務的第5年,由僑陸組周漢東主任帶領同仁 ...

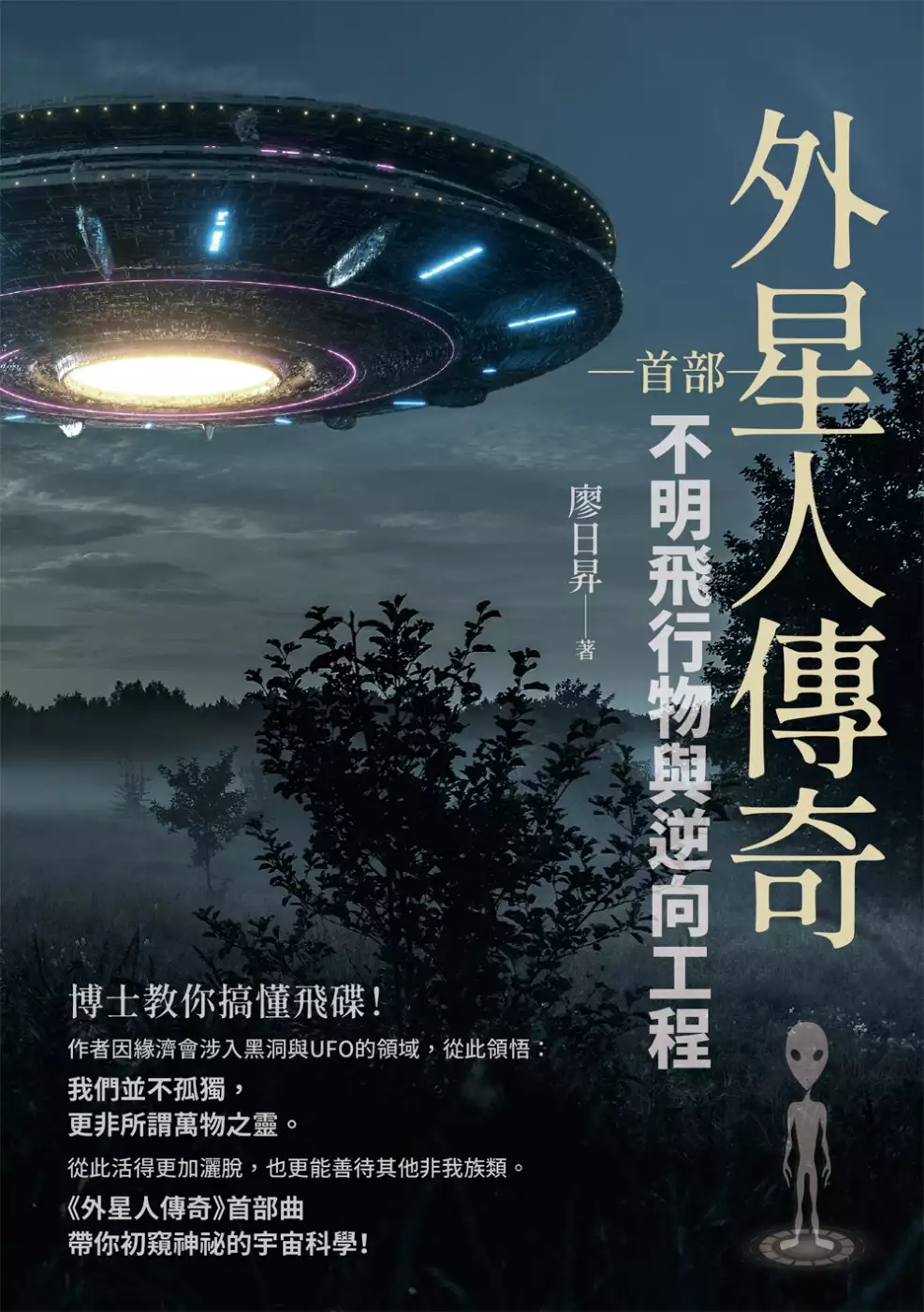

外星人傳奇(首部):不明飛行物與逆向工程

為了解決馬來西亞地區 的問題,作者廖日昇 這樣論述:

博士教你搞懂飛碟!這不是一本科幻作品,而是用理性態度探討外太空的有趣科普書。 ◎從1947年羅斯威爾外星墮機事件開始談起,至二戰前後各國的星際爭霸及未來發展。 ◎旁及耶穌基督與外星人關係的片斷陳述,人類生活與歷史層面,應該擴及到宇宙。 ◎旁徵博引、理性論證,以科學專業陪你審慎客觀的認識飛碟與外星人,及其對地球文明的影響。 人類不是銀河系的唯一智能物種,也不是唯一的人形文明, 他們大部份具有實質形體,有些則不是, 這些種族的大多數都曾訪問過地球,且在地球上有基地。 人類可能並未源自地球,有一種說法是, 數百萬年前先進的外星類人種族使用其自身DNA 改

善了地球原始居民(如猿人)的DNA 結構,創造出人類的始祖, 因此外星類人種族可能是人類的共同始祖。…… 廖日昇教授因緣濟會涉入黑洞與UFO的領域,從此領悟: 我們並不孤獨,更非所謂萬物之靈。 因而活得更加灑脫,也更能善待其他非我族類, 《外星人傳奇》首部曲帶你初窺神祕的宇宙科學! 外星人就在你身邊? 邁克爾‧沃爾夫博士是外星混種? 外星生物實體真貌為何? 神秘的51區與逆向工程、記憶金屬的開發、反重力計劃與反重力飛行器…… 都與外星人有關? 耶穌是人類與外星埃本人(Eben)的共同資產, 兩千年前祂的出現是出於對世人的救贖與博愛? 納

粹德國的圓形飛機發展技術及其他軍用科技,摻有外星的痕跡? 二戰之後美國太空科技與整體國力的大躍進, 其動力或與逆向工程外星科技及納粹科技有關?

馬來西亞地區進入發燒排行的影片

快訂閱 愛玩客帶你到處玩!GO→ https://goo.gl/AcZ9yD

★『店家資訊』––––––––––––––––––––––––

Vidol 台灣台live頻道→ http://bit.ly/YT_live_9

Vidol 都會台live頻道→ http://bit.ly/YT_live10

#愛玩客 ##

金家好媳婦『獨家搶先看』→ http://bit.ly/YT_Gold

已讀不回的戀人『獨家幕後花絮』→ http://bit.ly/YT_sister

姊的時代『電視未播彩蛋版』→ http://bit.ly/YT_message

華人社會之節慶創造與認同建構:以馬來西亞雪蘭莪州「巴生歌樂節」為例

為了解決馬來西亞地區 的問題,作者洪士惠 這樣論述:

馬來(西)亞位居馬六甲海峽,是東西交通運輸的樞紐,成為中國人下南洋經商的聚居地之一。華人從17世紀開始在沿海聚居城市中成立各類型的宗鄉會館,具有社會功能、福利功能及仲裁功能,角色類似原鄉地方的官府,有凝聚華人向心力的作用。華人傳統的文娛生活隨著華人移民來到馬來(西)亞地區,不僅受到華人的重視,並受到良好的發展。但隨著新型的娛樂型態引入、戰後社會風氣變遷,華人的傳統文娛生活逐漸沒落,激起各華人社團文化保存的危機意識。1974年位於雪蘭莪州巴生市的音樂性社團,聯合創立巴生歌樂節以推廣健康之音樂文娛活動,試圖力挽狂瀾。巴生歌樂節的各社團輪辦制度是歌樂節的創舉,跨越傳統的方言群疆界,加強會館與會館間

的連結。巴生歌樂節創立至今45個年頭,它已具備節慶的成熟制度與儀式,截至目前最多曾有29個宗鄉會館、音樂社團、報紙媒體等共同舉辦,這種跨越方言群合作的節慶,對內不僅促進了會館內部的傳承與團結,且重新建構巴生華人對華人文化認同;對外則直接及間接的推動了音樂界的發展,推廣巴生地區的文化形象。本文集中討論了馬來(西)亞華人社會戰後文娛活動的演變,以及巴生在地的音樂性團體的發展,並介紹巴生歌樂節被創造的過程及發展,探討巴生歌樂節對華人團體及華人社會之內部整合作用,以及對馬來西亞音樂界及巴生市之外部連結的影響。

裸樹與非雲:藝術創作腦中渾沌的曝光

為了解決馬來西亞地區 的問題,作者陳柏源 這樣論述:

一邊創作,一邊思考創作!透過邏輯辯證思考,探討渾沌思考形態與藝術能量的展現! ◎一位新生代藝術家提供對藝術創作思考的專業剖析及相關作品。 ◎將自己處於技術的極限之上,用不同思考方式審視創作題材,再以經歷和論述做出對照。 ◎探討「空」的概念裡無自性和自性的辯證,虛和實之間的交集思考。 除了藝術本身的模糊外,創作者的個人因素部分也相對渾沌, 且往往是在尚未明白之前就啟動了創作行為,產生了實驗性的目的? 藝術還真是「看不懂」? 到底,什麼原因讓我們看不懂藝術? 到底,創作的「感覺」是什麼? 到底,藝術創作者的頭腦裡又都在思考些什麼? 到底,創作者在面

對事物時的看待方式又與我們有什麼不同? 其實,我們可以從最普遍的繪畫創作開始看起。 本書涵蓋現象學、存有論、心理學, 以及作者對日常生活與藝術的發現,除了做了統合性的表達, 也從創作者的本位角度釐清思考對峙與融合的軌跡。 本書是一本以藝術創作融合形式思考和觀念的類作品集, 以不同的方式透過形式語言,依創作者的立場所做的發聲, 透過研究「非 雲」的邏輯辯證思考, 揭示創作者在看待素材、主題、材料與文本時的渾沌思考形態, 以及在渾沌之中又如何從僵固的縫隙中產生出創作能量的裂縫。 在當代藝術發展不斷走向菁英主義的過程中, 深度的探索與複雜的文本也不

斷地拉開它與大眾之間的距離, 我們太需要這樣一本專業但能看懂的藝術論述和賞析專書。 真心推薦 ‧陳柏源能處於複數和素意筆跡的進行式,善用圖像之象與在「意轉譯」的軌跡之間,辯證出事物內部哲思的祕意。 ──阿卜極教授 ‧我認為當一個人的修養和能力越是進步和紮實,就會越返璞歸真,讓形式越簡單,裡面的思想世界卻越強大。「非 雲」就是他成功的例子。──藝術家朱威龍 ‧一種國族身分混搭之狀態,這樣的搭配視覺衝擊與語彙,表達藝術家藉由飛機所產生國家之間的移動、遊走和身分模糊狀態。── 藝評人彭康家 ◎代理經銷:白象文化 更多精彩內容請見 www.pressstore.

com.tw/freereading/9789865559182.pdf

論文學閱讀教育與華人文化傳承之現況──以檳榔嶼華人為觀察對象

為了解決馬來西亞地區 的問題,作者張清菁 這樣論述:

華人是馬來西亞三大族群之一,憑著一股堅韌民族性,在被視為「他者」之歷史定位下,自強自立,從最初的落地歸根到後期之落地生根,隨著身分的變化,不但扭改了自身族群在馬來西亞的命運,也讓代代傳承之文化在多元文化融合和涵化過程中,演變成今日獨具特色之馬華文化。檳榔嶼是自馬來西亞獨立以來,即以華人為主體的小島,是以保留了相對於其他州屬更多的華人文化傳承,例如民間習俗、文化活動,以及各種華人文化之相關行為,這裡不只被視為華人文化蓬勃發展處,同時亦是檢視華人文化變遷的最佳之處。當年先人在生活、生存前提下選擇離鄉,到檳榔嶼展開新生活,即因為生活模式之改變,而有了後來亦步亦趨之文化變遷。近年華人族群開始意識到文

化變遷之危機,不只「華教」因為客觀因素教育之路走得艱辛,文化傳承亦因為大幅度之生活模式改變,而與中華文化原貌相去日遠。然而華社依然希望透過文學閱讀教育來深化和強化新生代之文化教育,讓子女們對馬華文化有更深一層的認識,繼而透過學習、實踐和傳承的目的。本論文便是在這樣的文化氛圍下,決定從國民型學校之華文教育著手,藉華人積極把子女送往華校就讀支持母語教育,並推動閱讀經典之相關活動,來探討透過文學閱讀教育力挽狂瀾之成效。此外,本論文亦希望藉由檳榔嶼因為少子化逐漸失去華人為主體居民優勢,進一步抽絲剝繭探討華人在面對文化變遷之社會現實與現象、心理等不同層面問題,以檢視華人價值觀之變化的深、廣度。整體而言,

文化變遷得從教育著手,這是馬來西亞華人的共識,亦是檳榔嶼華人至今不變的堅持,但礙於國民型學校十一年國民義務教育之教材和課本是由馬來西亞教育部統一編輯,是以檢討教材能否為文化教育服務是刻不容緩之課題,然而,除了學校教育,家庭教育是否能發揮其功能,與學校教育相輔相成,雙管齊下教育新一代,每個家庭都有不同的堅持和看法、做法。是以本論文採取實地訪談華人之方式,來了解華人對文化變遷的應對方法。再者,華人價值觀之演變亦是文化變遷肇因之一,這也是導致民間習俗活動去留之關鍵,今日檳榔嶼依然傳承之各種禮俗活動,其實也正反映了華人價值觀對於文化傳承之取捨權,若不注意,大而化之的背後,實則影響深遠。透過教育、社會現

象和心理層面之探討,本論文得知文化變遷因素主要來自於華人對傳承文化抱持任意取捨之心態和認知,加上多元語言和多元文化環境影響,華人不只面對教育政策上之考驗,也在考量子女未來前程時,必須做適應的犧牲和調整,導致文學閱讀教育不能深耕,同時亦因為自身的誤解與個人價值觀取捨因素,衍生了後來文化傳承面臨不正確、任意簡化、式微、替代等問題,致使馬華文化失去了中華文化的純正性和單純性,平添了幾分的任意性和複雜性。檳榔嶼華人普遍存在「會說母語即是傳承文化」之誤解,是今日華人新生代落實文化傳承所面對之問題的重要原因之一,因而本論文有父母應以身作則說華語、寫華文,以及傳承正確禮俗之建議,同時希望家庭與學校相互輔助,

重新定位價值觀,確保華人子弟在未來的文化傳承中,不因個人主觀取捨,而摒棄中華文化優良且豐實之內涵。

馬來西亞地區的網路口碑排行榜

-

#1.馬來西亞地區代碼數據庫

ARL HomeComm Sdn Bhd · Asiaspace Sdn Bhd · Baraka Telecom Sdn Bhd · Bizsurf (M) Sdn Bhd · Celcom (Malaysia) Berhad · Celcom Axiata Berhad · Celcom Axiata Bhd. 於 mys.areacodebase.com -

#2.「2022 年馬來西亞地區臺灣觀光主題車體廣告整合宣傳案 ...

「2022 年馬來西亞地區臺灣觀光主題車體廣告整合宣傳案」. 招標規範. 一、本採購案適用政府採購法(以下簡稱本法)及其主管機關所訂定之規定。 二、招標機關:台灣觀光 ... 於 www.roc-taiwan.org -

#3.聽說馬來西亞華人很有語言天賦:3個不嫌少,4個恰恰好

馬來西亞 的方言如福建話有北中南之分。西馬半島北部的檳城州、吉打州等的福建話在口音和用詞上與中南馬的巴生地區、柔佛州等有所不同。舉例來說,檳城福建人會說一天 ... 於 www.eisland.com.tw -

#4.第15屆馬來西亞海外服務學習團-古晉紀實 - 國立臺灣大學

本校自93年成立「海外服務學習團」首度赴馬來西亞進行服務,今(108)年服務團已邁入第15屆,同時為在古晉地區服務的第5年,由僑陸組周漢東主任帶領同仁 ... 於 www.ntu.edu.tw -

#5.輔仁大學鼓勵馬來西亞地區成績優異學生就讀學士班獎學金申請表

查該生□合格. □不合格. 一、參加教育部海外聯合招生,經錄取並以第一志願分發本校. 學士班就讀者。 二、澳門地區高級中學畢業,畢業成績為全校前10%者。 於 api-gateway.fju.edu.tw -

#6.馬來西亞保薦單位名單

作者: Editor FAATUM / 7th 9 月2018 12th 6 月2020. 點擊 109學年度馬來西亞地區僑生回國就學保薦單位名冊 查詢. 資料來源:僑務委員會. 文章導覽. 於 www.faatum.com.my -

#7.案名:委託大星公司代銷印尼新加坡印尼馬來西亞地區業務

內容摘要:本案有關臺機公司與大興公司、益強貿易公司之往來發函,包括臺機公司在印尼、新加坡、馬來西亞地區積極開拓外銷市場,發函授權大星公司為總代理; ... 於 catalog.digitalarchives.tw -

#8.馬來西亞地區區號| 馬來西亞地區區碼 - 線上工具

英文名稱 中文名稱 地區號碼 Alor Setar 亞羅士打 4 Beranang Beranang 3 Bintulu 民都魯 8 於 www.ifreesite.com -

#9.馬來西亞地區列表| Uniform Map 制服地圖 - 紅色死神

馬來西亞地區 列表制服地圖的地區列表。 於 uniform.wingzero.tw -

#10.馬來西亞- 水管清洗機

馬來西亞. 首頁 · 台灣- 海外據點 · 馬來西亞地區. 管必潔企業馬來西亞 服務商 施超俊 JENSEN SHIH Tel: +6012-298 9457. E-mail:[email protected] 於 www.pipeclean.tw -

#11.馬來西亞滴雞精下單處

[2021-09-28]. 相關連結:https://www.chewmama.com/made-in-japan/silky-chicken-essence ... 好消息 好消息 馬來西亞地區滴雞精可以線上訂購囉 不需海外運費 於 www.gaoshanchicken-essence.com.tw -

#12.馬來西亞:獨立五十年 - 第 236 頁 - Google 圖書結果

此外,中政府亦提供金援及經援給與東南亞國家,包括馬來西亞,這對於東南亞地區亦有相當大的實質意義。在金融風暴發生之前,台灣對東南亞地區的經濟影響,超過中國大陸的 ... 於 books.google.com.tw -

#13.IHG洲際新加坡與馬來西亞地區酒店推出Jump Start Your ...

Take a weekend off and unwind at IHG® hotels and resorts in Singapore and Malaysia to enjoy these great benefits: Breakfast for 2 persons ... 於 www.travelideas.tw -

#14.新加坡、馬來西亞網卡|星馬地區每日1GB上網卡|台灣寄送

SIM規格 · 流量規格. 不限流量吃到飽、1GB · 傳輸規格. 4G · 使用地區. 馬來西亞、新加坡 · 電信商. M1/Celcom/StarHub/Digi · 支援尺寸. 3-in-1 SIM · 熱點分享. 不可以 · 支援 ... 於 m.kkday.com -

#15.馬來西亞39322間飯店的超值優惠 - HotelsCombined

吉隆坡雜誌酒店附近有各種的觀光景點、精品店以及餐館,最適合想要發掘吉隆坡市和周圍地區的旅客。 提供免費Wi-Fi、快速入住/退房和游泳池。 於 www.hotelscombined.com.tw -

#16.马来西亚行政区划_百度百科

马来西亚 分行政划分为13个州(Negeri),包括在马来西亚半岛的柔佛、吉打、吉兰丹、马六甲、森美兰、彭亨、槟城、霹雳、玻璃市、雪兰莪、登嘉楼,以及马来西亚的沙巴、 ... 於 baike.baidu.com -

#17.馬來西亞 - 經濟部國際貿易局

各國經貿資訊 · 亞洲地區 · 大洋洲地區 · 中東地區 · 非洲地區 · 歐洲地區 · 北美洲地區 · 中南美洲地區. 於 www.trade.gov.tw -

#18.英屬印度洋地區飛往馬來西亞的便宜航班 - Skyscanner

正在尋找從英屬印度洋地區飛往馬來西亞的便宜航班嗎?比較各大航空公司的票價,找到最適合飛行的時間後安心預訂,不用擔心被收取額外手續費。 於 www.skyscanner.com.tw -

#19.良機集團公開徵求馬來西亞地區經銷代理

良機集團公開徵求馬來西亞地區經銷代理, [ Home > 公司簡介> 影片介紹> 良機集團 ... 良機實業股份有限公司從未授權任何企業或個人在馬來西亞生產良機冷卻塔及其零件。 於 www.liangchi.com.tw -

#20.馬來西亞地區網蜷族群遺傳結構之研究

馬來西亞地區 網蜷族群遺傳結構之研究. Population Genetic Structure of Melanoides tuberculata (Müller, 1774) (Gastropoda: Thiaridae) in Malaysia. 於 www.airitilibrary.com -

#21.馬來西亞地區

馬來西亞地區. 砂拉越留臺同學會總會. 砂拉越留臺同學會古晉省分會. 砂拉越留臺同學會民都魯省分會. 砂拉越留臺同學會泗里街省分會. 砂拉越留臺同學會美里分會. 於 r015.hdut.edu.tw -

#22.馬來西亞6 - 條約協定-全國法規資料庫- 法務部

亞太地區> 馬來西亞 · 1. · 2. · 3. · 4. · 5. · 6. 於 law.moj.gov.tw -

#23.國外郵政國名/地區名中英文對照表

國名(英文) 國名(中文) 代碼 Albania 阿爾巴尼亞 AL Algeria 阿爾及利亞 DZ Albania 阿爾巴尼亞 AL 於 www.post.gov.tw -

#24.馬來西亞- 團體行程推薦|凱旋旅行社(巨匠旅遊)

馬來西亞旅遊優質行程!推薦景點:吉隆波、水上粉紅清真寺、雙子星塔、馬六甲、 ... 東南亞. 馬來西亞地區 ... 來場深度馬來西亞之旅,登高雙子星塔俯瞰吉隆坡美景, 於 www.artisan.com.tw -

#25.【马来西亚概况】马来西亚地区速览 - 马蜂窝

虽然从地理上大致分为东马来西亚和西马来西亚,但对于游客而言,这样的分区很难找到旅游的重点,所以把西马来西亚又细分为北马区、南马区、中马区和东海岸地区,让游客能够 ... 於 www.mafengwo.cn -

#26.附表一-入學申請表(適用馬來西亞或其他地區).pdf

附表一-入學申請表(適用馬來西亞或其他地區).pdf. Thumbnails Document Outline Attachments Layers. Current Outline Item. Find in document… Previous. 於 chm.asia.edu.tw -

#27.馬來西亞學生Q&A - 國際暨兩岸交流處 - 崑山科技大學

申請資格條件. Q1:馬來西亞地區中學生如何申請到臺灣讀大學? A1:馬來西亞學生可以兩種身分赴臺升學。 一、外國學生身分:以外國學生身分申請入學的條件、方式與管道, ... 於 web.ksu.edu.tw -

#28.馬來西亞地區僑生回國升學輔導團出國報告書

為宣導政府招收海外僑生回國升學政策、輔導措施、回國升學申請作業程序及其應注意事項,由海外僑生聯招會組團,由大學暨僑大先修班海外聯合招生委員會總幹事—國立暨南 ... 於 report.nat.gov.tw -

#29.馬來西亞全國人口普查:四分之三公民居住在城市地區

馬來西亞 全國人口普查報告顯示:四分之三的馬國公民居住在城市地區,華裔人口占比持續下降. 根據馬來西亞統計局頃發布的2020年馬來西亞人口和住房普查 ... 於 www.moneydj.com -

#30.(馬來西亞地區)林口長庚紀念醫院-國際醫療中心許翔皓主任

Comments · (越南 地區 )臺北榮民總醫院-國際醫療中心張晉嘉專員 · Trauma Informed Expressive Arts Therapies · 朱芯儀罹乳癌考慮「全乳切除」 名醫江坤俊 ... 於 www.youtube.com -

#31.馬來西亞地區聚會| 讚美之泉Stream of Praise

馬來西亞地區 聚會. 0分享. Currently we have no events. 1165 Warner Ave. Tustin, CA 92780; 714.258.1165; [email protected]. Connect to Us! 特別感謝Sponsors ... 於 legacy.sop.org -

#32.中華民國外交部全球資訊網-亞太地區-馬來西亞Malaysia

亞太地區 · 國旗說明:馬來西亞國旗又稱為輝煌條紋(Jalur Gemilang),象徵馬來西亞的國家主權。 · 國慶日:8月31日 · 加入聯合國日期:1957年9月17日 · 語言:馬來語為國語, ... 於 www.mofa.gov.tw -

#33.簽證及入境須知 - 外交部領事事務局

地區 :亞太地區; 國家:馬來西亞(Malaysia) ... 一、 所有入境馬來西亞的旅客都必須經過體溫檢測,凡是經由體溫檢測器及航班機組人員所發現,以及旅客本人自我聲明之 ... 於 www.boca.gov.tw -

#34.國立政治大學104學年度僑生單獨招生錄取名單(馬來西亞地區)

馬來西亞 留台國立政治大學校友會(馬來西亞政大校友會)官方網站NATIONAL CHENGCHI UNIVERSITY ALUMNI ASSOCIATION, MALAYSIA PERSATUAN BEKAS MAHASISWA-MAHASISWA ... 於 www.nccu-alumni.my -

#35.本基金線上說明會對馬來西亞地區僑臺商介紹信保業務

駐馬來西亞代表處為協助馬來西亞地區僑臺商獲得資金挹注輔助事業經營發展,協輔馬來西亞臺商總會與海外信用保證基金於9月6日共同辦理「海外信用保證 ... 於 ocgfund.org.tw -

#36.馬來西亞地區僑生得知已獲錄取後,要做什麼?

馬來西亞地區 僑生得知已獲錄取後,要做什麼? 臺灣海外聯合招生委員會. 6 個月前; 已更新. 追蹤 尚無任何人追蹤. 您之後將收到僑務委員會寄到原受理報名單位的分發通知 ... 於 overseas-tw.zendesk.com -

#37.位於馬來西亞的浪琴表專賣店及官方零售商 - Longines

... Wilayah Persekutuan, 67, Jalan Raja Chulan 50200 KUALA LUMPUR 電話:603 2050 8888 傳真: 603 2050 8800 使用Google地圖尋找. 國家/地區經銷商 ... 於 www.longines.com -

#38.姊妹校:馬來西亞地區(Malaysia) - 真理大學國際事務中心

One World Hanxing College of Journalism and Communication. ImgDesc(另開新視窗). 馬來西亞藝術學院. Malaysian Institute of Art ... 於 cia.au.edu.tw -

#39.雞場街 - 馬來西亞觀光局

馬六甲唐人街位於馬六甲河的西邊,這是一個多姿多彩值得一遊的好地方。在狹窄的街道上,您將會找到許多舊式商店、廟宇及回教堂等。住宅區和商業區混合在一起, ... 於 www.promotemalaysia.com.tw -

#40.馬來西亞- 公開資訊- 經濟部國際合作處

目前位置: 首頁 > 公開資訊 > 各國基本資料檔 > 亞太及中東地區 > 亞太地區 > 馬來西亞. ::: 亞太地區 · 大韓民國 · 中華民國 · 巴布亞紐幾內亞獨立國 · 日本 ... 於 www.moea.gov.tw -

#41.1942年大東亞戰爭馬來西亞地區軍票10、5、100元(3張合拍)

直購價: 388 - 388, 庫存: 1, 物品狀況: 雿輻?其?撟港誑銝?,物品所在地: 台灣.台中市, 價格更新時間:, 上架時間: 2020-04-04, 分類: 古董收藏> 錢幣、紙鈔> 紙鈔> 其他 ... 於 www.ruten.com.tw -

#42.體驗讓旅行更有溫度,票券門票一日遊-東南亞-馬來西亞-雄獅旅遊

馬來西亞自由行好選擇,沙巴美人魚島+KAWA KAWA夏日螢猴遊,費用包括市區來回接駁、 ... 買馬來西亞票券找雄獅,讓旅遊更簡單. ... 更多馬來西亞地區票券、一日遊行程 ... 於 www.liontravel.com -

#43.馬來西亞學子觀摩亞東科大「馬來西亞高科技人才培訓基地」

今年僑務委員會主辦之「2022年海外青年臺灣觀摩團(馬來西亞梯次)」共有來自馬來西亞地區華裔青年170位,來臺體驗21天的臺灣文化。 觀摩團於12月14日(三)來到位於新 ... 於 os.aeust.edu.tw -

#44.馬來西亞-出口-國家(年增率) - 財經M平方

馬來西亞 貿易主要國家/地區: 出口: (1)東協25 ~ 30 %; (2)中國10 ~ 15%; (3)歐盟5 ~ 10%; (4)美國10 ~ 15%; (5)日本5 ~ 10% 於 www.macromicro.me -

#45.馬來西亞郵遞區號查詢

通過馬來西亞的城市名稱查詢郵遞區號,或者通過馬來西亞的郵編查詢對應的城市名稱. ... 根據行政區劃查找馬來西亞的郵遞區號. 於 tw.nowmsg.com -

#46.東南亞:新加坡、馬來西亞地區- 工程實績

Malaysia ( 馬來西亞) · Fairchild Semiconductor (Malaysia) Sdn Bhd · Intel Semiconductor · Western Digital · HGST(Hitachi Global Storage Technology) ... 於 www.frigaid.com.tw -

#47.馬來西亞物流處理費-訂單總數1~2瓶/盒張麗卿老師 - 幸福肌

包裹送達時,顧客須自行支付馬國政府徵收的消費稅及行政費:10000*6%=600(約75元馬幣)、49.8元馬幣。 新加坡、馬來西亞地區人士在購買時可能遇到的問題,可至▻【新馬 ... 於 www.makehappyskin.com -

#48.品皇咖啡(后政企業有限公司)

門市據點. 立即查詢門市據點. 台灣據點, 中國據點, 海外銷售據點. 馬來西亞地區代理. 門市名稱. 電話. 地址. 1. 門市名稱:. TAIHOYO SDN BHD. 電話:. 603-5131 0700 ... 於 www.phcafe.com.tw -

#49.馬來西亞城市列表- 維基百科,自由的百科全書

馬來西亞 的主要城市都有市政廳或市政局的地方政府規格。但是有些地區僅有市議會或特殊地方政府機構,有時候也被認為是城市(如:布城管理局)。城市的資格由一個地方的 ... 於 zh.wikipedia.org -

#50.其他(馬來西亞) | 地區優惠| 台灣| JCB精選優惠

使用JCB卡可享受的實惠資訊和商店的有益資訊。 於 www.specialoffers.jcb -

#51.航空公司查詢-桃園國際機場. 馬來西亞地圖台灣

馬來西亞地區. ... 马来西亚国家地图(东南亚洲-亚洲) 下载。 ... 《 马来西亚地图中文版高清》是一款经过独家授权的免费的马来西亚导航地图,简直是 ... 於 jxe.farmazulvalladolid.es -

#52.戰後馬來西亞地區華文高等教育之研究(1945-2005)

關鍵字: Malaya;馬來亞;Malaysia;Singapore;Ethnic Chinese;Chinese Education;Higher Education;馬來西亞;新加坡;華人;華文教育;高等教育. 出版社: 歷史學系所. 於 ir.lib.nchu.edu.tw -

#53.110學年度馬來西亞地區僑生回國就學保薦單位名冊

110學年度馬來西亞地區僑生回國就學保薦單位名冊. 23. 砂拉越留臺同學會. SARAWAK TAIWAN GRADUATES'. ASSOCIATION. 082-483891 [email protected] (秘書處) /. 於 www.ocac.gov.tw -

#54.不可思議的因緣無上的恩典(二) - 社團法人返老還童氣功協會

2016年12月參加新加坡世界年會訪問了當時是返老還童馬來西亞副主席Alex林征蒼 ... 成為一位助理總監都相當困難,何以Alex在短短5年的時間被拔擢為東南亞地區執行顧問? 於 www.loveway.org.tw -

#55.馬來西亞滴雞精線上通路開跑囉-高山農場

馬來西亞滴雞精線上通路開跑囉. 好消息好消息. #高山農場馬來西亞地區. 可以直接訂購囉~~. 可至當地下當網址購買. #不需再等待. 馬來西亞下單傳送門. 於 0983101752.com -

#56.馬來西亞地區的價格推薦- 飛比2023年04月即時比價

馬來西亞地區 價格推薦共24筆。另有馬來西亞第一名泡麵、馬來西亞地圖、馬來西亞咖啡糖。飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找,一秒為你找便宜,快速比對商品價格 ... 於 feebee.com.tw -

#57.港澳與馬來西亞兩地區僑生的柔軟度、登階測驗比較研究

本文首次針對本班二個多數僑生地區學生,實施體能檢測。一、抽樣對象:①港澳地區男生30名,平均身高為171 .53 ± 4.79公分,平均體重為61. 73±8.93公斤,馬來西亞地區男 ... 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#58.馬來西亞 - 全球疫情地圖

iso_code:三個字母的國家/地區代碼。 date:觀察的日期。 total_vaccinations:給藥的總數。根據特定的劑量方案(例如,人們接受多次劑量) ... 於 covid-19.nchc.org.tw -

#59.良友旅行線上說明會專區【馬來西亞篇】

工商社會,事務煩忙,出席參加行前說明會者比例偏低,為避免因準備不足或對造訪 地區瞭解不足,造成旅途中之不便及誤解,煩您撥冗詳閱下列出團注意事項: ... 於 b2b.ftstour.com.tw -

#60.馬來西亞地區 - 海外地區農產品法規查詢

在海外各地區國家的選定方面,本期將以馬來西亞為目標,新增建置「馬來西亞食品與農產品法規資訊」單元網站,蒐集相關資料進行綜整,持續擴增內容。日後,將可依據業者實務 ... 於 overseas.cas.org.tw -

#61.馬來西亞|不限|國外個人自由行搜尋|長汎假期|長榮航空直營

所有地區 · 北海道/ 東京/ 大阪/ 福岡/ 沖繩. 東南亞.島嶼. 所有地區 · 泰國 · 新加坡 · 菲律賓 · 中南半島 · 印尼 · 太平洋島嶼. 歐洲. 所有地區 · 歐洲. 港澳大陸. 於 www.everfuntravel.com -

#62.109學年度馬來西亞地區僑生回國就學保薦單位名冊

沙巴留台同學會山打根分會. PERSATUAN TAIWAN ALUMNI. SABAH CAWANGAN SANDAKAN,. MALAYSIA. HP:013-8803628. HP:012-8137675 [email protected]. Lot No. 於 rec.just.edu.tw -

#63.馬來西亞地區網蜷族群遺傳結構之研究

Ye-Chen Gan · 馬來西亞地區網蜷族群遺傳結構之研究 · Population Genetic Structure of Melanoides tuberculata (Müller, 1774) (Gastropoda: Thiaridae) in Malaysia. 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#64.馬來西亞地區販售之「靈芝麝香通脈丹」口服產品 - 衛生福利部

馬來西亞地區 販售之「靈芝麝香通脈丹」口服產品,經香港衛生署發布含有未標示之西藥成分─籲請國人於出國時勿購買此項產品. 資料來源:中醫藥司; 建檔日期:101-04-19 ... 於 www.mohw.gov.tw -

#65.國家代碼與地區對照表

地區. AFGHANISTAN. 阿富汗. AF. 其他亞洲. ALBANIA. 阿爾巴尼亞 ... 國家代碼與地區對照表 ... 馬來西亞. MY. 其他亞洲. MALDIVES. 馬爾地夫. 於 www.cbc.gov.tw -

#66.108學年度馬來西亞地區僑生回國(來臺)就學保薦單位名冊

24. 砂拉越留台同學會古晉省分會. PERSATUAN GRADUAN. TAIWAN. NO 33, 2ND FLOOR, LOT 125, SECTION 63, LORONG DATUK. ABANG ABDUL RAHIM 5, 93450 KUCHING, SARAWAK,. 於 web.twu.edu.tw -

#67.恭賀馬來西亞地區畢業僑生關逸華同學獲頒僑務委員會獎狀

Proudly powered by WordPress | Theme: Newsup by Themeansar. 國立陽明交通大學牙醫學系版權所有©2021 DOD All Rights Reserved.;112台北市北投區 ... 於 dod.nycu.edu.tw -

#68.聖克里斯多San Cristóbal de la Habana 馬來虎Harimau ...

標準A 標, 另加馬來西亞(Malasia) 地區限定版副標。 包裝:. 帶編號, 半原色木盒內10 支雪茄(總產量8,888). 於 www.cubancigarwebsite.com -

#69.Microsoft Word - 長興材料馬來西亞地區職缺徵才.pdf

長興材料馬來西亞地區職缺徵才.pdf. Thumbnails Document Outline Attachments. 1. Find in document… Previous. Next. Highlight all. Match case. Whole words. 於 www2.oieie.tku.edu.tw -

#70.C09001169-九十學年赴馬來西亞地區辦理僑生回國升學輔導 ...

基本資料. 系統識別號, C09001169. 主題分類, 教育. 施政分類, 國際文教. 計畫名稱, 九十學年赴馬來西亞地區辦理僑生回國升學輔導講座及試務安排計劃. 於 hualien-fei-579973.middle2.me -

#71.馬來西亞季風降雨致部分地區災情嚴重,超過6萬人流離失所

馬來西亞 正值雨季。官方在20日公佈的數據指出,部分地區因發生嚴重洪災,導致五個州共66718人無家可歸。其中,受害最嚴重的地區多位於東海岸, ... 於 www.thenewslens.com -

#72.Top 10 馬來西亞地區 - Tripadvisor

1. 阿羅街 · 7,553. 地區 · 2. 吉隆坡唐人街 · 11,656. 地區 · 3. 本頭公巷 · 1,582. 古蹟• 地區 · 4. 姓氏橋 · 2,987. 地區• 景點和地標 · 5. 小印度-吉隆坡 · 1,157. 地區 · 6 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#73.馬來西亞 - 帆宣系統科技股份有限公司

全球據點. 帆宣系統科技股份有限公司; ›; 全球據點; ›; 海外地區; ›; 馬來西亞. 台北總公司. 企業總部、機電工程、整廠服務、廠務監控系統、軟體開發. 於 www.micb2b.com -

#74.马来西亚—亚洲—世界政区—行政区划网www.xzqh.org

# 州、县名 面积 (km2) 1991.8.14 2000.7.5 2010.7.6 2020.7.7 巫金 2010 08 玻璃市Perlis 821 183,824 204,450 231,541 284,885 22 加央市议会Kangar 02 吉打州Kedah 9,500 1,302,241 1,649,756 1,947,651 2,131,427 於 www.xzqh.org -

#75.「駐馬來西亞」找工作職缺-2023年4月 - 104人力銀行

2023/4/16-1313 個工作機會|駐馬來西亞機械工程師【山福工業股份有限公司】、資深專案管理師PM(派駐馬來西亞)【英華達股份有限公司】、業務代表(駐馬來西亞)【富堡 ... 於 www.104.com.tw -

#76.[馬來西亞高等教育展順利落幕,管理教育2學院科系夯]

經過資料分析與統計,本次馬來西亞教育展四個地區學生各有所好。柔佛居鑾場次以幼兒教育學系為學生最感興趣科系,企業管理學系次之,再來則為教育心理與輔導學系; ... 於 oiais.nptu.edu.tw -

#77.馬來西亞10 間最佳飯店-馬來西亞住宿推薦 - Booking.com

在線預訂馬來西亞的飯店。選擇廉價飯店或豪華飯店。 ... 推薦目的地-馬來西亞城市小旅行. 馬來西亞熱門城市飯店預訂 ... 探索馬來西亞旅遊人氣地區,享受精彩旅程 ... 於 www.booking.com -

#78.馬來西亞- 來自維基導遊的旅行指南 - Wikivoyage

馬來西亞 位於東南亞,全國面積共330,803平方公里,共分為東西兩大部分,西半部位於馬來半島,由十一個州組成,北接泰國,南部隔著柔佛海峽,以新柔長堤和新馬第二通道與 ... 於 zh.wikivoyage.org -

#79.馬來西亞地區行前說明會注意事項

早餐均在旅館內享用美式自助早餐; 午、晚餐除風味餐外,一般皆以中式料理為主; 在此建議您路邊攤之食物不要食用,水不可生飲; 如需要安排特殊餐食,請務必事先告知, ... 於 www.caneis.com.tw -

#80.馬來西亞「馬中僑」 麝香貓咖啡5gx20包 - EGL Market

麝香貓咖啡又稱貓屎咖啡,是由麝香貓吃完咖啡果後把咖啡豆原封不動排出,將咖啡豆提取出後進行加工而成。麝香貓咖啡原產於印度尼西亞,是世界上最貴的咖啡之一。 於 www.eglmarket.com -

#81.馬來西亞吉隆坡旅展穆斯林女星為台灣站台(圖) - Yahoo奇摩

2023年馬來西亞吉隆坡旅展(MATTA FAIR)18日在馬來西亞國際會展中心(MITEC)舉行,馬來西亞地區台灣穆斯林觀光代言人、穆斯林女星艾達婕班(2排 ... 於 tw.yahoo.com -

#82.《龍吟盛世》今日起正式在馬來西亞地區上線 - GNN新聞

CiB Net Station 宣布,旗下團隊研發的《龍吟盛世》於今(5)日在馬來西亞地區正式上線,並開放全新的遊戲內容和新系統。 《龍吟盛世》是一款以三國為 ... 於 gnn.gamer.com.tw -

#83.駐馬來西亞代表處僑務組舉辦「馬來西亞地區僑胞權益線上推廣 ...

駐馬來西亞代表處僑務組7月29日舉辦「馬來西亞地區僑胞權益線上推廣說明會」,由組長林渭徳主講,說明僑胞權益相關政策及推廣第41期海外青年技術訓練班。 於 ocacnews.net -

#84.馬來西亞主要城市| 吉隆玻,槟城 - IJM Land

西馬位於馬來半島,北接泰國,南部隔著柔佛海峽,以新柔長堤和第二通道連接新加坡。西馬也是馬來西亞人口最密集和最繁榮的地區;東馬則位於婆羅洲北部,南接印度尼西亞。 於 www.ijmland.com -

#85.亞太地區馬來西亞境外碩士在職專班 - 清華大學招生專區

... 產業輸出、提升國際競爭力,鼓勵各大學與境外地區當地學校合作,共同開設境外專班。目前本校由科技管理學院於吉隆坡設立高階經營管理馬來西亞境外碩士在職專班。 於 adms.site.nthu.edu.tw -

#86.獵殺女神- #馬來西亞地區親愛的獵神者 - Facebook

由於馬來西亞地區網絡出現波動,導致部分馬來西亞地區玩家出現登入困難和偶爾斷線的情況,目前小精靈已經在聯繫網絡運營商進行處理,相信很快就可以恢復正常喔,還請獵 ... 於 m.facebook.com -

#87.馬來西亞 國際區號 - 查號吧

馬來西亞 電話號碼升位. 吉隆坡地區電話在1999-2001年升級為8位,具體升級規則請撥打當地查號台103尋求幫助。 於 tw.chahaoba.com -

#88.洪大使慧珠召開馬來西亞地區急難及關懷救助工作線上會議

活動剪影. 洪大使慧珠主持馬來西亞地區急難及關懷救助工作線上會議並致詞. 洪大使慧珠召開馬來西亞地區急難及關懷救助工作線上會議. 洪大使慧珠主持馬來西亞地區急難及 ... 於 www.taiwanembassy.org -

#89.馬來西亞地區主席_于子瀠

馬來西亞地區 主席_于子瀠 · 世界華埠馬來西亞國際選美大賽總冠軍 · 世界華埠馬來西亞國際選美大賽總冠軍-2 · 于子瀠及她的學生蘇裔茹獲榮2019世界華埠旅遊文化小姐總冠軍 ... 於 www.selfmedia.org.tw -

#90.馬來西亞地區 - 校史館

大塚資訊科技股份有限公司 Otsuka Information Technology Inc. 台北02-89646668 分機2251,2318 | 高雄07-236-6966 | 本站為大塚資訊展示用,如有 ... 於 campushis.eecloud.tw -

#91.馬來西亞 - Waker |社團法人台灣微客公益行動協會

... 上橫跨赤道的婆羅洲,現今分屬於汶萊、印尼和馬來西亞(就是外界俗稱的〝東馬〞)三個國家,也是目前世界上唯一一個屬於島嶼地形,而其上有三個國家分治的地區。 於 www.waker.org.tw -

#92.法總分支道場:馬來西亞地區

馬來西亞. Malaysia. │美國│加拿大│臺灣│香港│馬來西亞│澳大利亞│. 般若觀音聖寺(紫雲洞觀音寺). Prajna Guan Yin Sagely Monastery ( Tze Yun Tung Temple ). 於 www.drbachinese.org -

#93.馬來西亞半島 - Wikiwand

馬來西亞 半島由馬來西亞的11個州和兩個聯邦直轄區組成,亦有東西之分,其中東海岸通指面向南中國海和太平洋的區域,西海岸則為面向麻六甲海峽和印度洋的區域。而西海岸因 ... 於 www.wikiwand.com -

#94.關於馬來西亞指定地區收派服務暫停通知

受疫情持續影響,由即日起直至另行通知,馬來西亞吉打州區域實行有條件性行管令措施,受影響區域的收派服務將會暫停;為避免快件延誤,建議客戶在寄件 ... 於 htm.sf-express.com -

#95.⦿ 馬來西亞地區Malaysia 》星巴克STARBUCKS 城市馬克杯 ...

全新品* 附裝盒商品資訊: 材質:瓷器容量:473ml (16 fl oz) 尺寸:[本體] 直徑9.2cm X 高10cm 把手寬3.8cm 產地:泰國*備註:本商品保留杯底SKU標籤! 於 shopee.tw -

#96.OMEGA® 馬來西亞官方銷售點

國家/地區 : 馬來西亞 (變更). State/Province/District : (變更). 國家/地區. State/Province/District. 城市. Johor Darul Takzim · Kota Kinabalu · Kuala Lumpur ... 於 www.omegawatches.com.tw -

#97.馬來西亞專區 - 海外聯合招生委員會

2023年春季入學國立臺灣師範大學僑生先修部馬來西亞春季班. overseas LOGO 512 ... 第二梯次 【前往專區】 · 《一般地區簡章》 ... 於 cmn-hant.overseas.ncnu.edu.tw -

#98.馬來西亞 - 財團法人國際合作發展基金會

馬來西亞 Malaysia. 首頁 · 合作計畫 · 合作計畫國家 · 亞太地區 · 馬來西亞 · 馬來西亞 · EN; 回上一頁; 友善列印; 轉寄友人. share分享按鈕. 於 www.icdf.org.tw