駁二到西子灣的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦秀實寫的 步出夏門行 和辛金順的 軌道上奔馳的時光都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【旗津西子灣一日遊】搭渡輪玩高雄旗津!票價資訊 - FunTime也說明:一早先到駁二藝術特區晃晃,約十點左右會有商店開始營業;逛一逛前往渡輪站搭船到旗津,直接前往海濱海產飽餐一頓,接著順遊旗津海珍珠、旗津彩虹教堂和愛 ...

這兩本書分別來自初文出版社有限公司 和聯合文學所出版 。

國立中山大學 社會學系碩士班 李宇軒、邱花妹所指導 吳皓軒的 競爭型城市與城市權運動 ──高雄港區的研究 (2019),提出駁二到西子灣關鍵因素是什麼,來自於都市社會運動、城市權、都市行銷、城際競爭、高雄港區。

而第二篇論文大仁科技大學 文化創意產業研究所 黃鼎倫所指導 蘇家瑩的 哈瑪星聚落營造策略之探討 (2017),提出因為有 哈瑪星、聚落營造、策略探討、文創產業的重點而找出了 駁二到西子灣的解答。

最後網站駁二藝術特區 - 维基百科則補充:橘線西子灣站(O1站)2號出口,沿西臨港線自行車道向東步行約2分鐘即可到達「駁二蓬萊倉庫群」。 高雄市公車编辑 · 60覺民幹線至駁二藝術特區站下車。 11、 ...

步出夏門行

為了解決駁二到西子灣 的問題,作者秀實 這樣論述:

二零一五年開始,作者的行踪漸集中於南台灣,以嘉義市和高雄市為主,遂陸續寫下了本書中的詩篇。 詩集中的作品,均以南台灣的嘉義與高雄「雙城」為書寫客體,成就了一本完完全全的「地誌詩集」。 本書分兩部分:「嘉義三十三首」和「高雄十二首」,凡詩四十五首,每首詩下都附有創作的時間和地點,把如流的歲月重新串連起。

駁二到西子灣進入發燒排行的影片

這次因為沒開車,

在高雄也只待一個晚上!從商旅走路到輕軌站(文武聖殿站)只需7分鐘

所以在商旅中休息了一下,趁著太陽不怎麼熱決定還是出去走一走!

搭著輕軌往哈瑪星站,早一點出發還能夠去西子灣、英國領事館看夕陽!

還有晚上的駁二跟棧貳庫看夜景海景也都好漂亮!!

https://vivi0010.pixnet.net/blog/post/231005167

圓圓家的移動城堡,記錄著圓圓家的吃、喝、玩、樂 生活大小事

部落格:https://vivi0010.pixnet.net/blog

IG: https://www.instagram.com/vivi6909/

Telegram頻道:https://t.me/vivian690926

競爭型城市與城市權運動 ──高雄港區的研究

為了解決駁二到西子灣 的問題,作者吳皓軒 這樣論述:

本研究焦點在全球競爭脈絡下的高雄,我想瞭解高雄港區經歷的變化,及引發的都市運動的特性。為增強全球城市的競爭力,高雄透過各種方式吸引人才、資金與觀光客。從歷史脈絡中可以看出高雄是工業大城,高雄港近代從一個轉運商站,到日治時期由殖民者打造為「工業軍事港」,並由國民黨接手工業基礎,深化為發展型國家的重工業城。高雄港區的榮景直到1980年代面臨全球港灣及工業城市的競爭壓力,在全球新自由主義及國內解嚴等脈絡下,產業外移、勞動成本上升;興起的中產階級,強調生活品質及環境保護意識下;尤其中國沿海港口開放的衝擊,高雄被迫面對轉型壓力。1998年民進黨政府取得執政權,推動都市美化工程和城市行銷,藉以改變高雄市

工業的形象,提升城市的競爭力,吸引人才、資金回流高雄。由於港區再造工程衝擊高雄原來產業、文史及既有聚落的存續,本研究將辯證地探討港區變化如何造成不斷出現的都市運動。港灣的高雄經歷創造性破壞的過程,我將由史料探討長期都市政經結構的變化,也將分別檢視都市權實作經驗的特性──人民透過都市運動近用都市文史保存、工作權及產業的權利。本研究的論點是高雄港區的政經發展呈現工業──後工業混雜共生的特殊情況,而相應而生的都市運動,也表現在特殊的混雜目標:(1)保存工業文化記憶聚落及產業;(2)推動後工業的創意經濟。

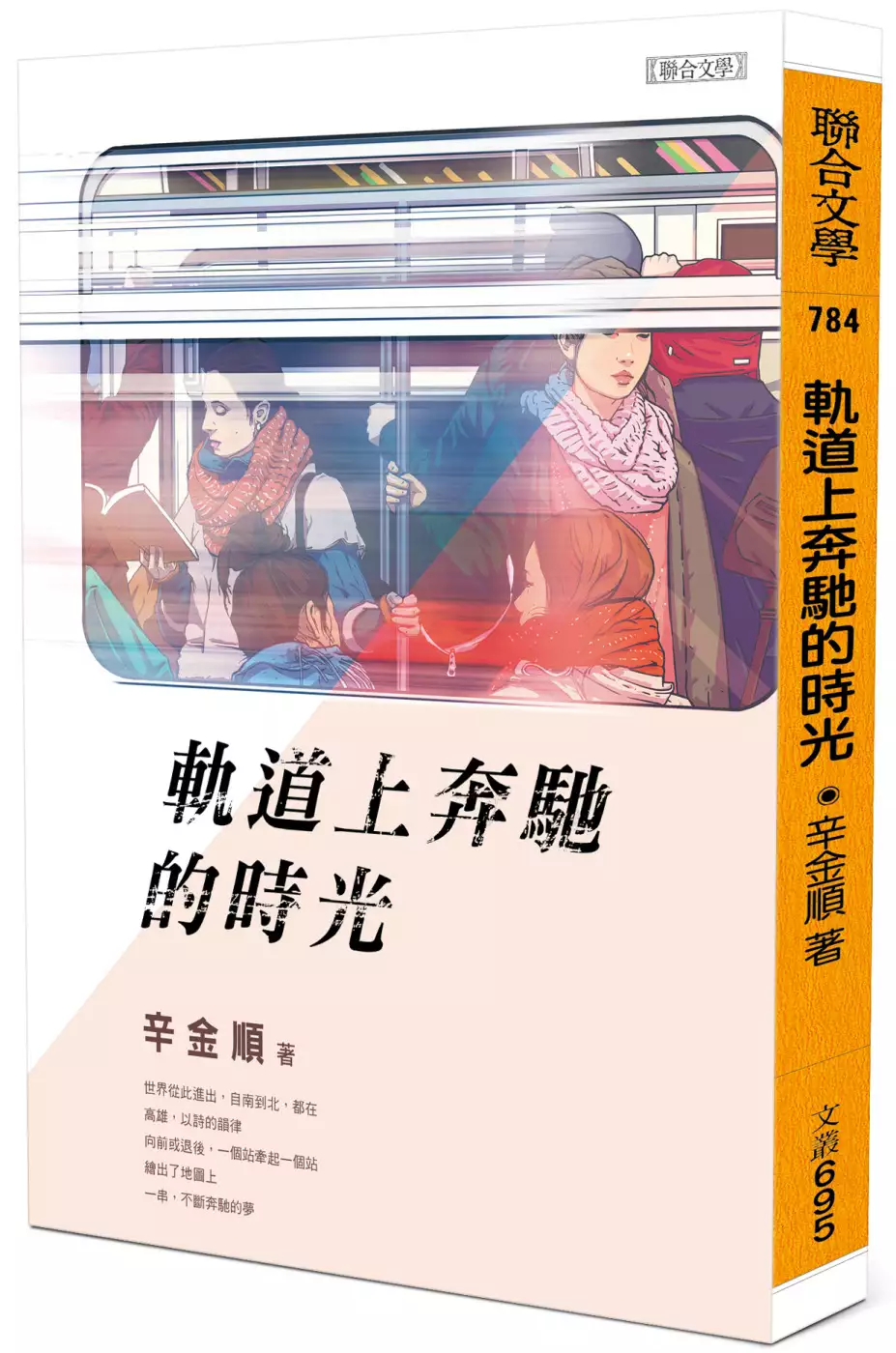

軌道上奔馳的時光

為了解決駁二到西子灣 的問題,作者辛金順 這樣論述:

捷運路線所串起的起點和落點, 無疑是測量城市記憶的最佳尺度。 捷運系統不僅是一個都市的交通樞紐,更象徵了地方的情感與記憶。高雄捷運的站點如美麗島,以紀念美麗島事件和標誌民主、人權而命名;世運站的名稱,則代表曾在此地舉行的世界運動會;哈瑪星、鹽埕埔、後驛、五塊厝、獅甲等站名,也連接了港都的身世和歷史。 詩集裡每一捷運站的瀏覽,彷彿循著時光列車進入了在地人的集體回憶,同時也將港都的過去、現在與未來扭合在一起,並在列車的來去中,帶出了這座城市的性格,以及對未來的憧憬。 對高雄人而言,自捷運通車後,紅橘線交叉而延伸出去的路線圖,以及後來臨港與濱海環狀輕軌的逐一完成,正也圈起了他們

對港都層疊累積的記憶。每一捷運站所連接的地景,或歷史,都有各異的故事;新時間和舊時間在站前與站後出入口的對望,也會牽連出那地方的情感記憶來。而那些,都是一個城市所看見和看不見的時光分量。 正如馬克・歐傑(Marc Augé)在《巴黎地鐵站的人類學家》一書所言:「地鐵站和地鐵路線,實可做為對一座城市的備忘錄,或一個繪製記憶的地圖。甚至某些站可以連接到在地者的生活和生命意識裡頭去,形成一種在地情感的認同。」因而,通過站與站的詩寫,綰結了港都日常,博物館、公園、經濟商圈、菜市場;或臨接水岸碼頭港口,銜壤糖廠農地,以及靠向藝術表演廳等等場景,讓詩在這些地方走過,並留下聲音和註記,記錄每個站出入口

周遭所具有的內涵,歷史、以及生命和詩意,由此串連起整本詩集的結構骨幹,展現出港都的城市意象。 辛金順:「我們常常處於明亮的車廂內相對,或在捷運站交錯而過。日常裡的路線,來來去去,日子在進站和出站間不知不覺流逝掉了。而一站一站記憶的累積,對我而言,無疑是去認識高雄的一種最好方式。」 「閱讀他的詩行,彷彿是走過自己年少時期的記憶⋯⋯許多詩人為了保持詩的純潔性,往往避開政治不談。事實上各種政治事件或歷史事件,往往最能衝擊人的感情。逃避它,就是逃避真實的感覺。抒情是一種誠實的呈現,辛金順為我們做了恰當的示範。」──陳芳明(政治大學台文所講座教授)

哈瑪星聚落營造策略之探討

為了解決駁二到西子灣 的問題,作者蘇家瑩 這樣論述:

本研究為質性的研究,從「社區總體營造」及人文、地景、產業面向,利用文獻回顧、參與式觀察、SWOT分析、深度訪談等研究方法探討哈瑪星聚落營造策略是否能在兼顧居民的權益與建築空間歷史紋理的原則下分區使用,並做整體設計規劃,保存及厚植觀光的潛力,進而發展文創產業;此外,哈瑪星的水岸線、捷運、輕軌與公路設施等交通政策能否與駁二特區和哨船頭區,進行配套完善的跨域資源整合成為地方亮點。 經過資料分析後得到結論顯示:(一)哈瑪星文化資源豐富,但欠缺完善整體計畫。(二)知名度不高,公私部門間建設理念尚未達共識,文創產業效益不佳。(三)社區組織多,缺乏社造整體理念與聯繫。(四)目前經費依賴公部門,可尋求

民間經費挹注。(五)鄰近駁二特區、哨船頭、柴山、西子灣,可與之結合形成跨域加值的旅遊。結論經過探討後提出之建議為:(一)強化社區人員社造能量和跨域整合能力。(二)社團連繫平台建立,整合共識提升分工效率。(三)結合在地院校資源,培植文創專業人才,建立資源數據庫。(四)設置哈瑪星故事館,保存文化歷史脈絡。(五)開放民間參與經營,注入多元創意活力。

駁二到西子灣的網路口碑排行榜

-

#1.Travel&Hotel大台灣旅遊資訊網-高雄旅遊駁二藝術特區介紹

來到駁二藝術特區可搭乘捷運橘線於「鹽埕埔站」下,沿著大勇路漫步五分鐘即可抵達,或 ... 道悠哉的漫遊於河岸旁,並前往中山大學西子灣、真愛碼頭、高雄愛河等景點, 於 travel.tw.tranews.com -

#2.高雄鼓山魚市場,全台最美魚市場,位置,交通,鼓山輪渡站新亮點 ...

來玩魚市場還可以連駁二、台灣鐵道博物館、棧貳庫、輪渡站、西子灣,西子灣也太好玩了啦! 於 permio1.com -

#3.【旗津西子灣一日遊】搭渡輪玩高雄旗津!票價資訊 - FunTime

一早先到駁二藝術特區晃晃,約十點左右會有商店開始營業;逛一逛前往渡輪站搭船到旗津,直接前往海濱海產飽餐一頓,接著順遊旗津海珍珠、旗津彩虹教堂和愛 ... 於 www.funtime.com.tw -

#4.駁二藝術特區 - 维基百科

橘線西子灣站(O1站)2號出口,沿西臨港線自行車道向東步行約2分鐘即可到達「駁二蓬萊倉庫群」。 高雄市公車编辑 · 60覺民幹線至駁二藝術特區站下車。 11、 ... 於 zh.wikipedia.org -

#5.駁二藝術特區到西子灣風景區:高雄騎腳踏車半日遊 - 台灣通

重點是高雄駁二藝術特區 附近、途經鼓山渡輪站、一號船渠景觀橋、 打狗英國領事館,終點是西子灣風景區。因為不是很累人的行程,在時尚風潮的駁二藝術特區 ... 於 ethnolab.tw -

#6.漫遊駁二特區旗津渡船頭左營龍虎塔蓮池潭西子灣欣賞唯美夕陽

想跟另一半來一趟浪漫文青之旅又不想自己規劃行程,JoinMe揪車直接幫你規劃好文青必去的景點,讓你乘坐在舒適寬敞的車內,省去規劃路線的煩惱,高雄必去景點之一的旗 ... 於 www.joinmecar.com -

#7.228連假》高雄駁二、旗津、西子灣11至18時最塞 - 自由時報

228連假》高雄駁二、旗津、西子灣11至18時最塞. 2021/02/26 05:30. 〔記者黃良傑/高雄報導〕228和平紀念日連續假期明天展開,3天連假期間預期高雄市區幹道及各景點將 ... 於 news.ltn.com.tw -

#8.交通資訊 - 秝芯旅店駁二館

捷運鹽埕埔站(O2)1號出口距離: 約350m: 步行約5分鐘□輕軌大義站(駁二大義倉庫 ... 崛江商場距離: 約1.7km: 車程約5-10分鐘□西子灣車程約15分鐘□鼓山渡船口(至旗津) 於 p2.legendhotel.com.tw -

#9.大港橋、駁二好停車!棧貳庫停車地圖

高雄市政府交通局建置「高雄好停車」App,提供高雄市停車相關資訊,可查詢駁二藝術特區、大港橋、棧貳庫、西子灣觀光商圈,顯示停車場剩餘車格概況,以及 ... 於 www.kw2.com.tw -

#10.【ManLife】高雄旗津西子灣駁二ㄧ日遊 - YouTube

旗津# 駁二 # 西子灣 ————————————————————.【影片清單】▸澳洲打工影片:https://bit.ly/2Scbxvw▸旅遊分享影片:https://bit.ly/2Ku0dZ2▸生活分享 ... 於 www.youtube.com -

#11.高雄駁二藝術特區怎麼玩? 必玩10個景點地圖@ 小妞的生活旅程

高雄駁二特區腹地超大,從棧貳庫KW2出發, 沿路看到白色旋轉木馬、哈瑪星鐵道文化園區、 ... 搭捷運可以前往駁二藝文特區、西子灣、愛河、衛武營等地. 於 may1215may.pixnet.net -

#12.Gojet krtco - 駁二工作坊體驗券 - 電子旅遊服務平台- 高雄捷運

駁二 工作坊體驗券-CLAYWAY銀黏土製作所一日金工體驗 ... 高雄駁二倉庫多到霧傻傻有榮獲紅點的銀黏土/快打敲字課程的CLAYWAY在哪裡呀? ... 捷運西子灣站2號出口. 於 gojet.krtco.com.tw -

#13.駁二藝術特區又有新點可以踩了- 高雄棧貳庫KW2 - Tripadvisor

搭乘高捷到西子灣後還須走一段路,晚上有點暗,如果女生一個人要小心;但是逛起來很愉快,是設計過的賣場... 閱讀更多. 2020年12月20日的評論. DEVIL-JANE. 於 www.tripadvisor.com.tw -

#14.【高雄玩樂】棧貳庫KW2 玩樂攻略– 美食餐廳、文創商店

捷運:橘線西子灣站2號出口→步行約3 分鐘→棧貳庫; 輕軌:駁二蓬萊站或哈瑪星 ... 高雄火車站搭248公車至哈瑪星旅運接駁中心→步行約2分鐘→ 棧貳庫. 於 lohanpush.com -

#15.高雄鹽埕景點| 駁二藝術特區在駁二這個地方衝突是一股美好的 ...

駁二 藝術特區為南台灣重要之文化創意、休閒遊憩及觀光旅遊之景點,為避免 ... 捷運橘線西子灣站( O1站) 二號出口,沿西臨港線自行車道向東步行約2分鐘 ... 於 misshuan.tw -

#16.西子灣12K - 跑步筆記

駁二 藝術特區西臨港線自行車道→ 渡船頭(1.8 公里)→ 蓬萊路→ 臨海新路→ 延平街→ 濱海二路→ 左轉臨海二路→ 哨船街→ 蓮海路→ 柴山大路→ 國立中山大學文學 ... 於 running.biji.co -

#17.慢旅行的好去處-駁二藝術特區,西子灣@ 老單女 - 隨意窩

駁二 藝術特區、西子灣. 駁二,是我想去就隨時去的地方,因為太方便了,跳上橘色捷運,沒有幾站就到鹽埕埔站,從1號出口走出來,租輛腳踏車,就可以在 ... 於 blog.xuite.net -

#18.駁二藝術特區交通資訊

捷運. 1. 捷運橘線鹽埕埔站(O2 站)1 號出口,沿大勇路向南步行約. 5 分鐘即可到達。 2. 捷運橘線西子灣站(O1 站)2 號出口,向東步行約2 分鐘. 即可到達「 ... 於 www.npust.edu.tw -

#19.沒有車這樣玩!高雄一日遊推薦,3條路線任選另加碼美食清單

作為台灣第一大港的高雄港,因其特殊的地理位置而有著許多獨特的景點,像是不少人熟知的西子灣、旗津、駁二特區等。豐富又密集的景點總是吸引了許多的 ... 於 today.line.me -

#20.怎樣搭巴士, 地鐵或火車去Kaohsiung的駁二塔? - Moovit

加昌站Jiachang Station - 捷運鹽埕埔站(大仁路) MRT Yanchengpu Station (Daren Rd.) 巴士- 219B 219B. 捷運西子灣站MRT Sizihwan Station - 捷運鹽埕埔 ... 於 moovitapp.com -

#21.交通資訊 - 駁二藝術特區

捷運橘線鹽埕埔站(O2站)1號出口,沿大勇路向南步行約5分鐘即可到達。 捷運橘線西子灣站(O1站)2號出口,向東步行約2分鐘即可到達「駁二蓬萊倉庫」 ... 於 pier2.org -

#22.交通資訊 - 夏優旅居

捷運於高鐵左營站大廳往2號出口轉乘R16捷運紅線至「美麗島站」轉乘橘線至「鹽埕埔 ... 西子灣、打狗英國領事館看夕陽->晚上瑞豐夜市(一.三休)->夜宿夏優旅居. 第二天. 於 85eagle.com -

#23.駁二藝術特區最新展覽活動 - Klook

駁二 藝術特區FAQ. Q.1 如何利用大眾運輸工具前往駁二藝術特區? 捷運:搭乘高雄捷運橘線至「鹽埕埔站(O2站)」1號出口,沿大勇路向南步行約5分鐘即可到達,或至橘線「西子 ... 於 www.klook.com -

#24.駁二藝術進註計畫-交通資訊 - 高雄市政府文化局

MRT, 捷運橘線鹽埕埔站(O2站)1號出口,沿大勇路向南步行約5分鐘即可到達。 捷運橘線西子灣站(O1站)2號出口,沿西臨港線自行車道向東步行約2分鐘即可到達「駁二蓬萊倉庫 ... 於 pair.khcc.gov.tw -

#25.高雄文賓大飯店-駁二館- 線上訂房系統

高雄文賓大飯店位於駁二藝術特區入口處,高雄捷運鹽埕埔站(O2)及高雄輕軌大義 ... (台灣首座水平旋轉橋)、駁二藝術特區、迷人的西子灣夕陽、旗津渡輪、高雄港、愛河及 ... 於 wenpin.ezhotel.com.tw -

#26.高雄捷運美麗島站(光之穹頂)中央公園站 ... - 小恐龍遊記相簿

[ 補充照片 ] --- 高雄捷運美麗島站(光之穹頂)中央公園站(中央公園)西子灣站(哈瑪星鐵道文化園區、駁二藝術特區)後驛站(愛河之心). 2015.12.27 於高鐵台南站跟 ... 於 www.yestome.com -

#27.搭火車坐輕軌,免門票糖廠,高雄港夕陽,帶爸媽去旅行!

接著我們繼續搭乘捷運,到西子灣站,打算一路走到駁二特區。曬著暖陽向著海邊方向走去,微風吹拂。 https://www.sister.travel/wp ... 於 www.sister.travel -

#28.高雄西子灣站景點駁二藝術特區老倉庫群/變型金剛~來當 ...

高雄旅遊.駁二藝術特區.捷運西子灣站景點.小. 搭乘高雄捷運至西子灣站, 從2號出口上來穿越哈瑪星鐵道文化園區, 就可以邊拍邊逛邊來到駁二藝術特區, 於 paulyear.com -

#29.駁二特區| Holo Park 光禹浮空劇院生活廣場| 高雄市

捷運|. 西子灣站(橘線) 2 號出口,可步行至棧二庫搭乘高港小火車即可抵達HoloPark。 |輕軌|. 駁二大義站下車,過大港橋直行50米即可到達Holo Park。 於 www.holopark.net -

#30.交通資訊 - 青春設計節

捷運橘線鹽埕埔站(O2站)1號出口,沿大勇路向南步行約5分鐘即可到達。 捷運橘線西子灣站(O1站)2號出口,沿西臨港線自行車道向東步行約2分鐘即可到達「駁二蓬萊 ... 於 www.ydf.org.tw -

#31.【高雄】駁二藝術特區怎麼玩?蓬萊、大勇、大義、棧貳庫等 ...

輕軌另一邊就是捷運西子灣站,想要在鼓山渡輪站搭渡輪到旗津,從這裡走過去非常近,把駁二、西子灣、旗津安排成一日遊行程一整個超順,,有來高雄玩,真的 ... 於 www.bring-you.info -

#32.棧貳庫KW2 玩樂攻略:熱門美食文創品牌/白色旋轉木馬/旗津渡 ...

交通:高雄捷運西子灣站;輕軌駁二蓬萊站或哈瑪星站;有付費停車場 ... 棧貳庫KW2位於高雄港2號碼頭,最早在日治時期是磚牆瓦頂的單層倉庫,而後來 ... 於 mimihan.tw -

#33.2023【高雄駁二藝術特區一日遊】駁二特區散策景點就醬玩.音 ...

高雄真的好好玩,也是座充滿浪漫感的藝術之都其中駁二藝術特區還被旅人列為來高雄的必玩景點駁二藝術特區原為普通港口倉庫,改建後煥然一新結合高雄港 ... 於 fullfenblog.tw -

#34.高雄捷運路線圖- 票價和行車時間 - 工具邦

籬仔內光榮碼頭真愛碼頭駁二大義駁二蓬萊哈瑪星壽山公園文武聖殿鼓山區公所鼓山 ... 凱旋二聖輕軌機廠凱旋中華夢時代經貿園區軟體園區高雄展覽館旅運中心30西子灣30衛 ... 於 tw.piliapp.com -

#35.十大高雄景點推薦:美麗島捷運站、旗津西子灣、駁二特區等

如果是晚上來到美麗島站的話,不妨可以到11號出口的六合夜市逛逛、吃個美食哦! 地址:高雄市新興區中山一路115號(google map). 交通:搭乘高雄捷運橘線或紅線至美麗島站 ... 於 travelmonster.app -

#36.交通資訊 - 高雄漾藝術博覽會

捷運. 捷運橘線鹽埕埔站(O2站)1號出口,沿大勇路向南步行約5分鐘即可到達。 捷運橘線西子灣站(O1站)2號出口,沿西臨港線自行車道向東步行約2分鐘即可到達「駁二 ... 於 www.yak.tw -

#37.駁二藝術特區攻略及週邊必遊景點推薦|雄獅旅遊

捷運橘線西子灣站(O1站)2號出口,向東步行約2分鐘即可到達「駁二蓬萊倉庫」。輕軌:搭乘高雄輕軌線駁二蓬萊站(C13站)出站即可抵達駁二藝術特區-「駁二蓬萊倉庫。 於 go.liontravel.com -

#38.2020秋搭捷運遊高雄(4) 橘線西子灣站景點part 2

高雄行程的第三天, 我們還是又來到西子灣站, 今天是要去駁二藝術特區. 大名鼎鼎的駁二, 應該來過高雄的人沒有沒去過的吧, 不過我是第一次來耶(覺得 ... 於 marujam.pixnet.net -

#39.免開車玩高雄!不只駁二特區,棧貳庫、彩虹教堂…推薦經典必 ...

親海旗津線. 專為喜歡大海的人所推薦的路線,一開始可以先去西子灣踏浪看海,白天的西子灣 ... 於 orange.udn.com -

#40.尋.路線 - 打狗英國領事館文化園區- 高雄市政府

公車站Bus. ➀捷運西子灣站(2號出口)→搭乘捷運接駁公車(橘1、市公車99)至雄鎮北門站或西子灣站下車。 ➁高雄火車站→搭乘市公車(248中正)至中山大學站(隧道口)下車, ... 於 britishconsulate.kcg.gov.tw -

#41.西子灣捷運站 - 背包客棧

欣賞完西子灣與旗津之後可以搭的高雄捷運往愛河的方向走中間可以先停留 ... 我們到西子灣捷運站2號出口找投幣行李櫃寄放行李後,出站沒多久便到了駁二 ... 於 www.backpackers.com.tw -

#42.淨園休閒農場大魯閣草衙道駁二藝術特區西子灣愛河愛之船

本路線高雄市區附近景點,一次帶你走訪最受歡迎又具有特色的景點,主要停留景點有淨園休閒農場、大魯閣草衙道、駁二藝術特區、西子灣、愛河,不用煩惱火車公車交通轉 ... 於 www.okgotw.com -

#43.必去景點3 選,高雄流行音樂中心、大港橋、駁二 - 時刻旅行

高雄・鹽埕|必去景點3 選,高雄流行音樂中心、大港橋、駁二,交通特色 ... 約5 分鐘橘線「西子灣站」2 號出口,向東步行約2 分鐘; 輕軌:「駁二蓬萊 ... 於 www.tripmoment.com -

#44.駁二藝術特區 - 旅遊景點- 四方通行

捷運橘線西子灣站(O1站)2號出口,沿西臨港線自行車道向東步行約2分鐘即可到達「駁二蓬萊倉庫」。 【自行開車】 行駛國道1號下中正交流道→沿中正路至凱旋路口(勿往中正 ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#45.包棟4~12人高雄市鹽埕區捷運站駁二棧貳庫西子灣愛河旗津 ...

盐埕区整套民居· 包棟4~12人高雄市鹽埕區捷運站駁二棧貳庫西子灣愛河旗津海洋流行輕軌 · 房客评价 · 房源位置 · 房东 · 爱彼迎旅行保障 · 更多盐埕区民宿推荐 · 继续探索更多目的 ... 於 www.airbnb.cn -

#46.棧貳庫直航旗津新航線串連旗津 - 行政院南部聯合服務中心

【高雄/報導】高雄市政府為串連駁二藝術特區、旗津及哈瑪星觀光圈,讓在棧貳庫的觀光人潮 ... 西城快線、248、橘1、哈碼星文化公車至捷運西子灣站下車,步行3分鐘。 於 eysc.ey.gov.tw -

#47.串連棧貳庫、旗津、哈瑪星觀光圈 - 高雄市政府交通局

「搭船到旗津新航線!」棧貳庫直航旗津,串連棧貳庫、旗津、哈瑪星觀光圈 · 捷運:西子灣站2號出口,步行3分鐘 · 輕軌:駁二蓬萊站或哈瑪星站步行3分鐘 · 公車:50(五福幹線 ... 於 www.tbkc.gov.tw -

#48.【高雄】駁二棧貳庫。白色旋轉木馬最新打卡 ... - 捲捲和土豆拿鐵

【高雄】駁二棧貳庫。白色旋轉木馬最新打卡地標。棧貳庫旗津渡輪航線 · 高雄市鼓山區蓬萊路17號。07-531-8568。棧貳庫FB。 · 捷運:橘線西子灣站2號出口。 於 nigi33kimo.pixnet.net -

#49.串連棧貳庫、旗津、哈瑪星觀光圈 - 168交通安全入口網

「搭船到旗津新航線!」棧貳庫直航旗津,串連棧貳庫、旗津、哈瑪星觀光圈 · 捷運:西子灣站2號出口,步行3分鐘 · 輕軌:駁二蓬萊站或哈瑪星站步行3分鐘 · 公車:50(五福幹線 ... 於 168.motc.gov.tw -

#50.高雄一日遊- 西子灣.旗津.駁二藝術特區 - 橘子貓旅遊包車

旗津風車公園內有海岸步道及寬廣的草坪,也有可容納千人的演唱會雙廣場,並設有咖啡座提供旅客悠閒的飲用的空間。 (Attribution: khh.travel). ▻駁二藝術特區. 每到假日 ... 於 8car.com.tw -

#51.高雄駁二一日遊!駁二認真玩童樂套票,哈瑪星小火車、木育森林

我們出高雄捷運西子灣站的2號出口,右轉小路看到的是「高雄輕軌哈瑪星站」,下一站即是「駁二蓬萊站」,不想錯過逛哈瑪星鐵道文化區這塊區域,只能步行1~2 ... 於 tiyama.tw -

#52.高雄景點推薦|駁二藝術特區、大港橋!好拍好玩

♤搭乘高雄捷運到橘線「西子灣站」,從2號出口,向東步行約2分鐘即可到達駁二蓬萊倉庫;搭乘高雄捷運到橘線鹽「埕埔站」,從1號出口,沿大勇路向南步行約5 ... 於 suni.tw -

#53.駁二藝術特區 - 理歐111-鹽埕駁二館民宿-官方網站

「駁二藝術特區」主要的結構有:適用於大型展演的「駁二P2倉庫」,能夠作為小型作品展、工作坊、研習教室等的C5「台糖倉庫」,用來表演用的「月光劇場」,最後還有作為社區 ... 於 leo111.tw -

#54.捷運輕軌20個駁二必遊景點,白天晚上都美! - 小腹婆大世界

2.捷運橘線西子灣站(O1站)2號出口,向東步行約2分鐘即可到達「駁二蓬萊 ... 來到駁二千萬別錯過「木育森林高雄駁二店」,高雄木育森林是全台室內 ... 於 fupo.tw -

#55.棧貳庫KW2 / 大港倉in 高港棧庫群的貼文 - Facebook

潮遊高雄觀光新玩法♥ 搭乘高雄捷運至西子灣站2號出口直達棧貳庫, ... 輕軌 C13駁二蓬萊站、C14哈瑪星站 ... 葉一利捷運可到棧貳庫耶,還可搭渡輪去旗津 . 5 年. 於 zh-tw.facebook.com -

#56.【高雄】駁二藝術特區怎麼玩介紹:捷運必看景點地圖&美食 ...

駁二 藝術特區捷運1:捷運橘線西子灣站(O1),去舊打狗驛步行1分鐘;輕軌哈瑪星站(C14),去駁二棧貳庫步行5分鐘。 駁二藝術特區捷運2:輕軌駁二蓬萊站 (C13) ... 於 bobby.tw -

#57.高雄輕軌C1-C14完整玩樂情報懶人包/輕軌通駁二西子灣

海洋音樂中心,駁二,香蕉碼頭,還有哈瑪星等高雄熱門景點 ... 一下車就可以看到旁邊展示的懷舊車廂 ... C14 可以跟捷運哈馬星西子灣站換乘. undefined. 於 vhygdih0412.pixnet.net -

#58.紅線(南岡山—小港) 橘線(西子灣—大寮) 輕軌(籬仔內

西子灣. Sizihwan. 楠梓加工區. Nanzih Export Processing Zone ... 駁二蓬萊. Penglai Pier-2. 哈瑪星. Hamasen. 駁二大義. Dayi Pier-2. 凱旋瑞田. 於 www.oac.gov.tw -

#59.C13駁二蓬萊- 福氣趴趴走 - Google Sites

O1西子灣 ️ ... 駁二幾乎是來高雄旅行的遊客必訪之處,相當有文青氣息. 駁二藝術特區市集- 虎麗笑嗨嗨 ... 地址:高雄市鹽埕區大勇路3號C4倉庫駁二藝術特區. 於 sites.google.com -

#60.沒有車這樣玩!高雄一日遊推薦,3條路線任選另加碼美食清單

作為台灣第一大港的高雄港,因其特殊的地理位置而有著許多獨特的景點,像是不少人熟知的西子灣、旗津、駁二特區等。豐富又密集的景點總是吸引了許多的 ... 於 taiwan.sharelife.tw -

#61.【高雄鹽埕。景點】『駁二藝術特區』最夯逛街

鹽埕埔站:沿著大勇路走到鹽埕綠廊約3分鐘,再往前走約3分鐘就可以抵達in89駁二電影院、誠品駁二店、星巴克大勇倉庫群這一區,相當方便。 西子灣站:若你 ... 於 sillycoupleblog.tw -

#62.疫情下的駁二(上)–高雄景點分享 - Potato Media

駁二 藝術特區位於高雄市的鹽埕區,主要有三大倉庫群—大義倉庫、大勇 ... 開放時要去棧貳庫只能從西子灣那繞過去,現在橋開放了則可以從棧柒庫那過去。 於 www.potatomedia.co -

#63.找房查價第1站50萬筆待售房屋 - 實價登錄比價王

駁二 雙鐵輕軌哈瑪星捷運西子灣大地坪大面寬住辦透店. 16. 高雄市鼓山區臨海一路. 191.55 坪 -- 房(室) 1~4/4 樓 37 年. 捷運西子灣站; 輕軌哈瑪星站; 輕軌駁二蓬萊站. 於 buy.houseprice.tw -

#64.駁二藝術特區|高雄駁二區中貼近你我身邊的藝術生活,過去與 ...

交通方式 · 搭乘捷運橘線至「鹽埕埔站(O2站)」1號出口,沿大勇路向南步行約5分鐘即可到達。 · 搭乘捷運橘線至「西子灣站(O1站)」2號出口,沿西臨港線自行車道向東步行約2 ... 於 www.welcometw.com -

#65.搭乘捷運如何轉乘輕軌? - 高雄捷運全球資訊網

搭乘捷運至紅線R13凹子底站,由1號出入口出站,經博愛二路右轉大順一路即可至輕軌C24愛河之心站。 搭乘捷運至橘線O1西子灣站,由2號出入口出站,即可至輕軌C14哈瑪星站 ... 於 www.krtc.com.tw -

#66.駁二藝術特區大港橋棧二庫|方格子vocus

從夢時代、台鋁MLD、高雄展覽館, 到高市圖總館、高雄港埠旅運大樓、 高雄流行音樂中心、駁二藝術特區、 哈瑪星鐵道文化園區, 最後可到達西子灣。 於 vocus.cc -

#67.[高雄一日遊景點] 西子灣怎麼玩?帶你走駁二藝術特區 - YouTube

帶你走 駁二 藝術特區、香蕉碼頭、 西子灣 、打狗英國領事館一日行程一次搞懂. Aiky一點GO瘋旅行. 於 www.youtube.com -

#68.[旅遊]高雄駁二藝術特區→西子灣追夕陽→打狗英國領事館

看完高雄落腳處,跟著我到附近的景點逛逛吧從[旅遊]住在高雄。翰品酒店Chateau de Chine Hotel Kaohsiung 步行約20分鐘可以抵達西子灣、中山大學校區 ... 於 vivianme.pixnet.net -

#69.新濱駅前︳百年銀行變身駁二咖啡廳!環境好拍,餐點可惜了

當天要去參加返校展覽記者會,退房後想說找家駁二咖啡廳先殺時間,就來到了新濱駅前。咖啡館離捷運西子灣站出口很近,值得一提的是建築前身為百年古蹟 ... 於 yama.tw -

#70.#駁二美食hashtag on Instagram • Photos and videos

15,018 posts. 駁二&西子灣吃什麼?不藏私美食攻略 假日不 · 勾追到翻掉!日系手拿杯彩虹冰要吃到 · •高雄美食• → 帕尼布尼◇ 印度脆球Pani Puri $150. 於 www.instagram.com -

#71.【高雄旅遊】愛河步道x駁二大義x高雄輕軌x真愛碼頭x大港橋 ...

高雄輕軌+駁二一日遊,造訪全台首座水平旋轉橋:高雄港大港橋,路線由我們入住的 ... 橫渡站串連起來形成鐵三角,和附近的西子灣、駁二可以打造成為高雄一大景點圈。 於 itraveliexist.com -

#72.香蕉碼頭> 高雄市 - 交通部觀光局

搭高鐵至左營站下或搭臺鐵至高雄站下-轉搭高雄捷運至西子灣站下。 公車站. 棧貳庫(直線距離69公尺). C13駁二蓬萊站(直線距離 ... 於 www.taiwan.net.tw -

#73.交通資訊 - 哈瑪星台灣鐵道館

駁二 藝術特區為高雄最熱門的「西臨港線自行車道」所經過。騎乘路線參考:新光碼頭→真愛碼頭→駁二藝術特區→駁二「蓬萊倉庫群」→漁人碼頭→舊打狗驛故事館→西子灣。 於 hamasen.khm.gov.tw -

#74.高雄市鹽埕區/駁二特區文藝復興展魅力P2 | 好房網雜誌NO.14

駁二 藝術特區8年前由高雄市府接手管理,近年來發展迅速,成為不少人瘋高雄的理由。 ... 大勇路南端、香蕉碼頭附近為駁二特區發展第1期,往西延伸到高雄捷運橘線西子灣 ... 於 news.housefun.com.tw -

#75.【高鐵逍遙遊】高雄駁二特區、蓬萊倉庫、旗津渡輪 - 東南旅遊

【高鐵逍遙遊】高雄駁二特區、蓬萊倉庫、旗津渡輪、彩虹海岸教堂2日 ... 從福爾摩沙、打狗、鹽埕到駁二,自漁鹽、製糖、工業到藝文,將這一塊濱海地帶的人文歷史與核心 ... 於 trip.settour.com.tw -

#76.盐埕区驳二至西子湾散步路线 - Pacer

盐埕区驳二至西子湾是一条位于鹽埕區,高雄市,中国台湾的步道,他的长度为12.6km (大约18000步) ,爬升高度为31m,难度评级中等。用Pacer App发现更多优质路线吧! 於 www.mypacer.com -

#77.一卡通九週年特展| 數據賦能· 無限可能

捷運 · 捷運橘線鹽埕埔站(O2站)1號出口,沿大勇路向南步行約5分鐘即可到達。 · 捷運橘線西子灣站(O1站)2號出口,向東步行約2分鐘即可到達「駁二蓬萊倉庫」。 · 高雄捷運7 ... 於 www.i-pass.com.tw -

#78.西子灣渡輪時間

... 隧道,再到旗津老街吃個小吃,不一樣赤肉羹、椪嫂蕃薯椪都是必吃,最後前往旗津海水浴場走走踩踩沙,最後回到西子灣風景區看夕陽! 路線二駁二 ... 於 lepalaiscreatif.fr -

#79.高雄輕軌怎麼搭搭來各站玩景點吃美食

車站地址:高雄市鼓山區鼓山一路與臨海新路路口;鄰近棧二庫、西子灣和旗津渡船頭較近,亦鄰近高雄文藝的駁二倉庫群,出站就能看到廣闊的哈瑪星鐵道文化 ... 於 chyfun.com -

#80.【高雄】輕軌駁二大義站,來駁二藝術特區當一日文青

《駁二篷萊》哈瑪星在這裡,而舊鐵道也是在這裡,還可接到西子灣捷運站. 《駁二大義》範圍最小,但也很好拍,雙層巴士在這裡. 阿麥ㄦ覺得駁二的官網做 ... 於 ameier.pixnet.net -

#81.駁二藝術特區- 鹽埕區- 高雄市 - 旅遊王TravelKing

TravelKing旅遊王為你詳細介紹駁二藝術特區,舉凡景觀特色、營業時間、參觀費用、 ... 旁,前往中山大學西子灣、真愛碼頭、高雄愛河等地,是您前往高雄旅遊的好選擇。 於 www.travelking.com.tw -

#82.【集章】2022高雄百點集章行動Part 9 (前金+駁二+鹽埕)

Part 1 (活動介紹+第一站) Part 2 (高雄展覽館+文博會) Part 3 (高美館+ 中都磚窯廠) Part 4 ... Part 9 (前金+ 駁二+ 鹽埕) · Part 10 (鼓山/西子灣). 於 home.gamer.com.tw -

#83.大駁二新玩法-陸海空無死角遍玩高雄港 - 天下雜誌

二○○六年西臨港線的火車停駛後,部份線路改為輕軌捷運,二○一五年開通後,串起亞洲新灣區的聯外交通,現在到高雄只要搭乘著輕軌,就可以一路玩遍高雄港 ... 於 www.cw.com.tw -

#84.高雄景點駁二藝術特區– 港都文青漫遊 - Pengu Travel

要到駁二可搭高雄捷運到鹽埕站、西子灣站;輕軌則有駁二大義站、駁二蓬萊站、哈瑪星站,就端看旅人想從哪一邊玩起,由於Pengu住宿選在大義倉庫附近, ... 於 pengutravel.com -

#85.高雄駁二藝術特區怎麼玩?高雄駁二活動/景點/美食馬上看

如果是搭乘高雄捷運,可到橘線西子灣站2號出口出站,或是到橘線鹽埕埔站1號出口出站後,步行5分鐘左右;如果是搭乘高雄輕軌,可以搭到駁二蓬萊站或是 ... 於 www.kkday.com -

#86.高雄著名景點| 高雄國賓大飯店 - Ambassador Hotels

從高雄國賓大飯店出發,很容易抵達所有必看的景點,包括:駁二藝術特區、打狗英國 ... 歡迎的景點,更因能欣賞高雄港和西子灣的全景,尤其是西子灣夕照,而名聞遐邇。 於 www.ambassador-hotels.com -

#87.高雄鹽埕駁二大義倉庫好逛好拍還有大港橋 - 17旅行

高雄鹽埕駁二大義倉庫群活化再利用,有美食餐廳、文創店鋪、裝置藝術等,好逛好拍,高雄港的熱門景點,旁邊的大港橋是全台首座水平旋轉橋,可以到對面 ... 於 www.17travel.tw -

#88.駁二藝術特區 - Wantogo

駁二 藝術特區緊靠高雄捷運鹽埕埔站,一出車站就能看到廣闊的草坪與其豐富的裝置藝術,步行一段路便能看到駁二藝術特區的倉庫群,鄰近還有香蕉碼頭、西子灣風景區、壽山 ... 於 wantogo.cc -

#89.【遊記】高雄。駁二&夢時代輕軌體驗全記錄(含周邊景點、路線 ...

高雄。駁二&夢時代輕軌體驗全記錄(含周邊景點、路線、票價收費介紹) 全台第一條高雄輕軌第一階段於2017.9完工正式駛入駁二可達西子灣捷運站沿途 ... 於 inonat.pixnet.net -

#90.雙層巴士服務處 - 高雄旅遊網

乘車時間前15分鐘至夢時代/駁二哨. 船頭服務處報到 ... 歷史'並可從高處俯瞰高雄市區夜景色,您可選擇搭乘”西子灣 ... 西子灣線自駁二大義站為起迄點,除國賓愛. 於 khh.travel -

#91.高雄駁二大港橋,首座水平旋轉橋,串聯各大景點 - 披著虎皮的貓

沒跟上旋轉大典,就放張港務公司官方的照片來示意,大港橋的開合與屏東大鵬灣跨海大橋的開橋秀完全不同,是連著整個橋身都一起旋轉180°,橋身與水到平行真 ... 於 rainieis.tw -

#92.高雄|駁二藝術特區攻略!一篇搞定駁二景點、美食、門票、住宿

搭乘高雄捷運,可到橘線西子灣站2號出口出站;搭乘高雄輕軌,可以搭到駁二蓬萊站或是駁二大義站。 駁二藝術特區怎麼玩? 駁二藝術特區主要分為大勇倉庫、 ... 於 travel.yam.com -

#93.駁二藝術特區 - 臺灣國際醫療全球資訊網

「駁二」位於高雄港第三船渠內,原為一般的港口倉庫,2001年一群熱心熱血的藝文界人士成立了駁二藝術發展協會,催生推動駁二藝術特區作為南部人文藝術發展的基地,將駁 ... 於 www.medicaltravel.org.tw -

#94.高雄景點》駁二藝術特區:5個必遊熱門景點 - 小妤愛旅行

停車資訊:駁二停車場、蓬萊停車場 大眾運輸:搭乘捷運橘線至「鹽埕埔站」1號出口➤沿大勇路向南步行約5分鐘;搭乘捷運橘線至「西子灣站」2號出口➤ ... 於 miniyublog.tw -

#95.高雄捷運一日遊【駁二】【西子灣、棧貳庫】【大港橋】【鹽埕老街】

很習慣去哪裡都可以搭捷運,. 所以就決定來趟高雄捷運之旅囉~~~. 行程: 高雄車站. 捷運-哈瑪星站. 駁二. 西子灣、棧貳庫. 大港橋. 捷運-鹽埕老街站. 於 szrung861221.pixnet.net -

#96.西子灣駁二棧貳庫美食景點臉人包|必吃美食與人氣排隊美食

跟著吃貨咪路亂亂吃~ 高雄"西子灣"與"駁二" 必吃美食、排隊人氣美食與景點地址:高雄市鼓山區(20200223會不定時更新喔) - 因為鼓山. 於 dilrabahyeri.pixnet.net -

#97.【高雄駁二藝術特區附近住宿】人氣飯店優惠推薦訂房 - Trip.com

使用Trip.com 查看高雄駁二藝術特區住宿及附近住宿飯店推薦真實用戶評論及飯店評分, ... 嗰度就可以去到西子灣同埋鼓山旗津碼頭,同埋駁二藝術特區,以及火車博物館。 於 tw.trip.com -

#98.駁二藝術特區怎麼玩– po2w

1.1 【高雄】駁二藝術特區怎麼玩介紹:捷運必看景點地圖&美食餐廳展覽活… ... 捷運西子灣站,想要在鼓山渡輪站搭渡輪到旗津,從這裡走過去非常近,把駁二、西子灣、旗 ... 於 po2w.jawal365.com -

#99.西子灣及駁二假日公車加開班次(台灣時報) - 國立中山大學

為擴大串聯西子灣至駁二特區觀光人潮,橘一公車(至駁二藝術特區)今年四月份起每逢周六、日除由中巴改為大巴行駛,並將於下午三點至七點加密班次(每十五分鐘一班), ... 於 www.nsysu.edu.tw