騎車環島高雄出發的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦吳佳璇寫的 一路向南:浪人醫師的徒步台灣西海岸 和林欣誼,曾國祥的 老雜時代:看見台灣老雜貨店的人情、風土與物產【人客來坐版】都 可以從中找到所需的評價。

另外網站4-5天開車環島高雄出發 - 旅遊住宿網站也說明:4-5天開車環島高雄出發1. ... 錢唷(尤其在油價上漲後),或者在火車站前租機車或者是要請老闆代租汽機車,租機車一天約300-350元,汽車是以cc數計價。

這兩本書分別來自時報出版 和遠流所出版 。

國立臺灣師範大學 國文學系 胡衍南所指導 王丹慧的 台灣單車旅行書寫研究 (2015),提出騎車環島高雄出發關鍵因素是什麼,來自於旅行書寫、單車騎士、單車旅行、單車遊記、女遊書寫。

而第二篇論文國立臺灣大學 建築與城鄉研究所 畢恆達所指導 宋恩儀的 雙腳踩踏的變奏曲:台北市腳踏車族的移動經驗與身體實踐 (2010),提出因為有 賽伯格、人機複合體、腳踏車族、體現、自行車道、台北市的重點而找出了 騎車環島高雄出發的解答。

最後網站環島1號線- 環島路線規劃與事前準備 - 馬修單車則補充:單車環島 圓夢,以「單車國道」構思 ( Google Map路線 ) 開始為基礎,全長環島自行車路線全長960.8公里,每隔約20公里設補給站,官方環島一圈約九天, ...

一路向南:浪人醫師的徒步台灣西海岸

為了解決騎車環島高雄出發 的問題,作者吳佳璇 這樣論述:

徒步台灣的念頭,在心裡蟄伏已久。 「騎車不是比較快?」門診護理師見我看診空檔常常掛在谷歌地圖上,忍不住提問。──吳佳璇 二○二○,新冠病毒大流行,世界移動暫停,台灣各地擠滿出不了國的人。經過蒸騰的夏日,徒步台灣的念頭又倏然出現。於是浪人醫師吳佳璇,脫下了醫師袍,來到行政院旁的十字路口,省道0公里,這裡是徒步壯遊的起點。其實出發前一晚,都還沒拿定主意,該走西岸還是東岸……只知道這趟旅程,一路向南。 ↓一路向南↓ 從台一線省道0公里的車流湧動,走到恆春的國境之南 橫跨一年半的接力徒步,總長500公里 從一個人,走到一群人;穿越了四季、風土與歷史

一步步走成了我們腳底下的台灣 ↓徒步說書人↓ 三井倉庫、樂生療養院、新竹動物園、新港社、秋茂園、和美默園、鹿港龍山寺 三秀園、西螺大橋、北港朝天宮、國聖燈塔、逍遙園、池上一郎文庫、「獅頭社戰役」現場 風土人情、古蹟景點,一路漫談台灣歷史 ↓走路的人↓ 從一個人,走到一群人,從閒散輕裝,走到上癮重症 這裡沒有刻苦的徒步雞湯,但有結伴同行的人情百味 ↑未完待續↑ ...一路向北... 名人推薦 \推薦序/ 陳耀昌(台大醫學院名譽教授、《斯卡羅》原著作者) 傅裕惠(第九屆國藝會董事、劇場工作者與渴望走路的都市人) 小歐(四國遍

路同好會主持人、作家) \沿路推薦/ 木下諄一•作家│李偉文•牙醫師、作家、環保志工│徐銘謙•台灣千里步道協會副執行長│康文炳•資深編輯人│張景森•政務委員│ 陳錦煌•醫師、新港文教基金會創會董事長│黃崇凱•小說家│鄧惠文•精神科醫師、榮格心理分析師 「有劍有肝膽」。她別出心裁設計了一個「徒步、接力、深度」新模式,「全島而非環島」的新概念。――陳耀昌 我其實是會把她這一路向南、一路走入台灣的行動,視為一個最誠懇和最具企圖心的「環島行為藝術計畫」。――傅裕惠 與其說是一本台灣徒步遊記,不如說是一種生活模型,一種實踐哲學,更是一種走路體質的最佳範例。――小歐

騎車環島高雄出發進入發燒排行的影片

旅程來到了第四天,今天的目的地是國境之南~墾丁,早上一出發的天氣還算不錯,來到東港開了眼界,原來這裡除了有王船祭以外,還有神明的治病處方籤,特色小吃~肉粿,讓我頗為驚艷;過了枋山之後,一路開始有海浪聲相伴,看著海闊天空心情也變好了,恆春鎮上除了古城,還有許許多多重新賦予生命的文化創意,鈕扣倉庫就是其一,共享的概念是一個夢想,我們樂見其成;墾丁大街依舊,人潮依舊,只是少了一點人情味,你有多久沒旅行了?放下手邊的工作,跟著我的鏡頭去環島吧~~

#旅遊#公路車#環島#台灣#親子#東港#東隆宮#墾丁#恆春#鐵道藝術村#台灣人必做三件事

《相關影片》

【單車環島前的準備/工欲善其事,必先利其器】https://youtu.be/5pJYL0HL1Po

【單車環島必看小撇步/路線安排/行前訓練/故障排除一次搞定】https://youtu.be/3D_QcYP_yho

【單車環島趣第一天(桃園~台中)/關西/新埔/新竹/白沙屯/大甲/台中/145公里的暴走】https://youtu.be/D8vDaRIQEAk

【單車環島第二天(台中~嘉義)雨中騎車的技巧/速乾小撇步/路線規劃很重要/台中動漫巷/西螺大橋/東市場/林松雪冰果室/】https://youtu.be/M8aih8vpqjw

【單車環島第三天(嘉義~高雄)行李防水怎麼做/雨衣穿著要注意/隨身行李要注意/台南小吃府城風味/台灣詩路/駁二特區】https://youtu.be/j9We1UrV7h8

【單車環島第四天(高雄到墾丁)東港的神明處方籤/肉粿/東隆宮/枋寮鐵道藝術村/枋山/恆春/墾丁大街】https://youtu.be/dvzi820COjk

【單車環島第五天(墾丁到台東)開啟字幕/壽卡我來了/遠的要命王國台東/東台灣的無敵海景】https://youtu.be/DrMUdM7y8xI

【單車環島第六天(台東到玉里)/環島秘徑介紹/棘輪爆了環島完了?/人生充滿驚喜】

https://youtu.be/eRINRJr-c-U

【環島第七天(玉里到花蓮市)/金針花開了/阿美族部落豐年祭】

https://youtu.be/3x8AcqtAgbg

【環島第八天(花蓮市-桃園)/花蓮返家/搭火車不騎蘇花/北宜被雨追著跑】

https://youtu.be/u7vZ2ZQOy-M

《其他平台》

●FB粉專:https://www.facebook.com/17tkbar/

●Instagram:elun1020

台灣單車旅行書寫研究

為了解決騎車環島高雄出發 的問題,作者王丹慧 這樣論述:

本文以台灣單車旅行書寫為研究主題,以旅人騎乘單車旅行國內或國外所寫下的遊記散文作品為主要研究對象。隨著1990年代起台灣旅行風氣日盛,帶動旅行相關書籍的出版,這些書籍的內容,由實用取向的旅行指南或旅行圖文書,走向具有文學深度與價值的散文創作。1997、1998年中華航空與長榮航空舉辦的旅行文學獎,是影響旅行文學創作與旅行文學相關研究的關鍵。台灣現代散文研究興起了一股「旅行文學熱」,旅行文學的內涵與定義被熱烈討論著。一般認為深刻的旅行文學反映旅人的主體經驗,與「他者」的交會之下所產生的內在性變化,並透過返家後的寫作,將異地行腳的自我觀照及反思轉化為文字。早在1984年,台灣單車騎士胡榮華在國內

旅行風氣尚處萌芽之際,便完成全球跨騎的壯舉,寫下一系列單車旅行遊記。跟隨他的步伐,1990年代以後,跨國、跨洲的台灣單車旅人絡繹不絕,寫下他們在這一段生命的出走中,如何探索、轉換、成就自我主體,在旅行書寫創作上佔有一席之地。另一方面,隨著綠能運輸與環境議題受到重視,騎士們也不忘關懷自身所處的台灣,展開他們的單車「在地旅行」,寫下他們對於土地的關愛,表達對生活環境的訴求。建立在騎士們深刻踩踏經驗下,這些作品有著單車旅人獨特的體察。本文先由騎士所書寫的空間經驗切入文本內容的探究,「空間」指的不只是具體實有的存在,也可能是各種經驗的抽象空間。單車騎士在旅行中不斷與自己對話,與自己熟悉的出發地作比較,

對記憶中的空間有追索、有反思。單車旅人移動過程中觀看的視角也有所不同,有的將單車旅行視為一「自由國度」,有的在旅行中反覆確認「地方」的真實意義,有的騎士則把旅行視為一種有形、也是無形藩籬的跨越。關於生命中的單車之旅,單車騎士在旅行過程中建立自我認同,引發深層內在自我的再認識。其中「性別」因素更影響了單車旅行經驗與書寫,男性與女性騎士的相異之處一是表現在自我主體的追求,二是反映出傳統價值觀給予「性別」的刻板印象。單車旅人有所追尋,不論這趟單車之旅是冒險、是瀟灑,不論男性或女性騎士,「自我信念」的重新思考都讓他們完整了自己的生命。進一步研究「性別意識」之下所造成的書寫差異,可反映出台灣單車遊記作品

中豐富的面向,而單車旅行書寫散文實有與社會文化、時代關係密切之處。

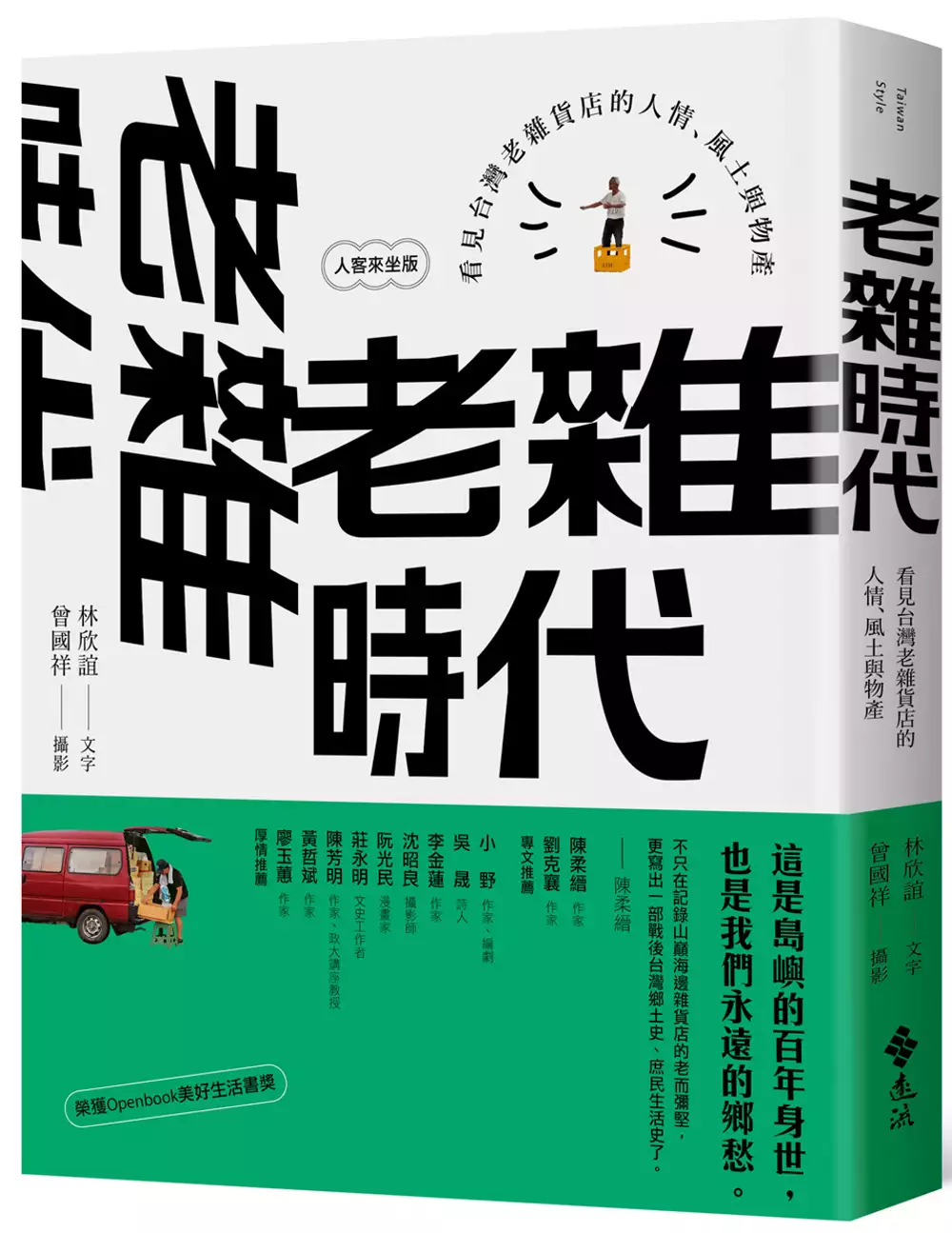

老雜時代:看見台灣老雜貨店的人情、風土與物產【人客來坐版】

為了解決騎車環島高雄出發 的問題,作者林欣誼,曾國祥 這樣論述:

★台灣第一部記述傳統雜貨店產業興衰史著作 ★榮獲2017 Openbook美好生活書獎 ★封面視覺新裝╳內容修訂新版 ★小野、吳晟、李金蓮、沈昭良、阮光民、莊永明、陳芳明、陳柔縉、黃哲斌、廖玉蕙、劉克襄重量級名家推薦 ▌人人心中都有一間雜貨店 ▌ 在便利商店與連鎖超市全面攻城略地下,近幾十年來傳統老雜貨店快速式微,成為被時光掩覆的不起眼的存在。然而雜貨店裡那些好親切的空間陳設,必備的菸酒米鹽,垂涎欲滴的蜜餞零嘴,炮竹金紙、南北乾貨等日常物件,以及鄰里厝邊三不五時閒話開講,日影悠悠的氣味氛圍,仍是無數人心中永遠的回憶。 本書作者全台走透透,跋

山涉水,南征北討,親訪32家情味依舊的雜貨店,帶領我們走進時間的長廊,細數那些故人、舊事、老物,揭開暗藏在積塵角落間的老雜身世。 ▌30幾張臉孔,無數則歷史身世 ▌ 透過攝影鏡頭,拍下了一張張寫滿故事的頭家臉孔;佇立在大樹下、巷弄口或市場老街一隅的店鋪樓宇;以及若干承載了常民生活細節的物件特寫,以最直接、最能喚醒記憶的視覺影像,勾起似曾相識的舊夢。 由數十位雜貨店老闆口述,第一手記錄下的文字,娓娓地道出這些鄉鎮人物的內心話,那些為生活拚搏的點滴,在買賣間流動的人情義理,血淚與微笑交錯,輝煌與黯然常有。且每段個人經歷與家族歷史,皆折射出大時代的光與影。 ▌一間老雜,就是

一片風土、一個時代 ▌ 「都是等稻米收割了、豬養肥了、茶葉收成了,大家才直接捧著米或牽著豬來抵帳。」──三坑子榮興商店 「以前我家雜貨店兼賣豬肉,有陣子豬肝貴,還有人因為買不到豬肝,在我家攤子前發狂打架!」──鹿麻產福美商號 「以前柑仔店就像百貨公司,從吃的到用的,除了衣服以外什麼都有!」──保力振益商店 「我當時一天賣檳榔賺的錢,比中油員工一天薪水還多。」──出礦坑美和商店 「我們決定繼續開店,就是想讓大家逢年過節回來時,這裡還有人在。」──久美桃源商店 本書足跡遍及各縣市鄉鎮,雜貨店類型涵括山林、農村、海岸、市街、眷村與部落等,也因此映照出台灣複雜的歷

史脈絡,以及多元歧異的地理特性。 不同地區的雜貨店,反映了迥異的風土背景,以及解讀不盡的車轍面向,例如:台灣金煤石油礦業的起落,日治時期征軍南洋的傷痛,山地部落裡提供欠賒的情義,甚至新移民安身立命的豁達等。傳統雜貨店,同時也是台灣百餘年來的社會縮影。 書中穿插對雜貨物件的典故考掘,例如:從「菸酒牌」了解公賣與配銷制度,透過主婦必備的味素、皂絲,以及雪印、森永等奶粉品牌看見國族歷史變遷,以及自人力擔與武車等載貨工具窺知社會的進步等,兼具文化史料的豐饒厚實度。 本書特色 ◎ 敘事流利生動,筆到意到,鮮活記述雜貨店老闆的個人與家族故事,有血有肉,有汗有淚。 ◎ 攝影圖象鮮

明深刻,呈現強烈的臨場感與時代氛圍。 ◎ 內容糅雜經濟產業、社會文化、族群背景、地方風土與庶民人情等多重面向,交織成多元豐富的島嶼浮世繪。 ◎ 所記錄的雜貨店遍及台灣各地,全書兼具隨機抽樣的獨特性,以及足以相互對照呼應的普查意義。是台灣第一部記述傳統雜貨店產業興衰史的著作。 名家推薦 陳柔縉∣作家 劉克襄∣作家 ──專文推薦 小 野∣作家、編劇 吳 晟∣詩人 李金蓮∣作家 沈昭良∣攝影師 阮光民∣漫畫家 莊永明∣文史工作者 陳芳明∣作家、政大講座教授 黃哲斌∣新聞工作者 廖玉蕙∣作家 ──戀戀舊時光推薦 好評推

薦 吳晟(詩人): 「那些似曾相識的奮鬥經歷,滿布歲月痕跡的頭家影像,就像帶著我們回到古早時代店仔頭前的椅條上,斟一杯米酒,剝幾顆花生,聽厝邊的阿伯阿叔開講。精彩故事裡有鹹鹹的淚水,滾燙的熱血,還有我們日漸淡薄的舊夢。」 陳芳明(作家、政大講座教授): 「林欣誼與曾國祥的《老雜時代》,讓我們一夜之間都變成懷舊病患者。在他們的書中遊走時,才發現我們的生命故鄉深處,仍然坐落著一間柑仔店。她的文字所散發出來的魅力,彷彿又讓人勾起許多記憶。那裡儲存著溫暖的鄉情與親情,緩緩燃燒著。」 陳柔縉(作家): 「《老雜時代》的每個單篇,都是如此生動豐富,攀著時間直線敘說鄉土史。

幾十條直線,滿布了個人與政經社大事件的碰撞,再與全台四方地域的橫線交錯編織,便成了百年庶民生活的浮世繪。」 劉克襄(作家): 「看著欣誼與國祥耗時多年,默默完成此一工作,委實讓人羨慕又感振奮。他們的書寫與影像當然介紹了各地小雜貨的人情溫暖,其實還搭建了諸多鄉鎮旅行的平台和視窗,提供讀者按圖索驥,依此去探訪一個鄉野的各種可能。」 阮光民(漫畫家): 「這社會總是為了更繁榮而取代繁榮。通常眼前變新穎,人就開始想尋回舊的熟悉。幸好,這本書帶著我們按圖索驥看這些老雜貨店以它們舊有的姿態坐落在潮汐變化的海邊,山丘、平地。許多動人戲劇故事都是以見聞過的真實為根,從這本書,我看見作者

傳達出這些深植土地的根。」

雙腳踩踏的變奏曲:台北市腳踏車族的移動經驗與身體實踐

為了解決騎車環島高雄出發 的問題,作者宋恩儀 這樣論述:

2007年,電影《練習曲》帶動台灣單車環島的熱潮,也強化了單車休閒化的印象。然而,本研究欲將腳踏車的性質從遊憩活動拉回到日常代步裡,從身體經驗出發,並以Donna J. Haraway的「人機複合體:賽伯格(cyborg)」概念,探討腳踏車族透過「半人半車」的移動狀態所體現的空間主體性。在研究設計上,針對移動經驗的探討,將以高度使用腳踏車代步的族群進行深度訪談,作為分析腳踏車族感知行車空間的身體文本。而在身體實踐的探討上,將從具有特殊身體處境的受訪者為對象,探討身體與腳踏車之間的關係,以及腳踏車如何體現來自與生理身體與社會身體的肉身化經驗,藉以抵抗和反轉原有身體的限制,重新獲得掌握空間的主體

性。本研究欲突顯身體經驗是分析腳踏車移動的重要面向,透過身體踩踏的能量轉換,展現腳踏車在當前「環保」、「健康」等道德訴求之外,作為一種體現賽伯格(cyborg)的行動實踐。本研究認為在城市的移動裡,腳踏車的移動方式具有「半人半車」的混雜特性,讓它們得以成為具有獨特移動節奏的「賽克里司特」(cyclist),並得以「隱身」穿梭於以機動車為主的城市交通系統之中,成為一種獨特的城市流動地景。另外,透過不同賽克里司特的身體處境,探討人(身體)與腳踏車(科技物)在結合所產生的各種可能性,並且重新反省人機複合體當中「肉身性」的意義,期望藉此展現出人機複合體的限制與能動性意義。

騎車環島高雄出發的網路口碑排行榜

-

#1.靠人情味導航80歲高雄勇嬤18天獨自機車環島 - 蘋果日報

劉曾玉真說,上月2日她獨自從高雄出發,1個輕便的背包,裝著幾件簡單的換洗衣服,還有件高雄市教育局贈送志工的雨衣,一路上,沒人為她拍照,僅有1張在 ... 於 tw.appledaily.com -

#2.【環島新手入門6-1】機車環島-出發前的準備

機車環島出發前要注意哪些?機車要先保養維護嗎?要攜帶哪些裝備?讓我們來一一介紹吧! 於 aroundtaiwan.net -

#3.4-5天開車環島高雄出發 - 旅遊住宿網站

4-5天開車環島高雄出發1. ... 錢唷(尤其在油價上漲後),或者在火車站前租機車或者是要請老闆代租汽機車,租機車一天約300-350元,汽車是以cc數計價。 於 travel321.pixnet.net -

#4.環島1號線- 環島路線規劃與事前準備 - 馬修單車

單車環島 圓夢,以「單車國道」構思 ( Google Map路線 ) 開始為基礎,全長環島自行車路線全長960.8公里,每隔約20公里設補給站,官方環島一圈約九天, ... 於 mathewbike.com -

#5.機車環島路線2018

泡芙單車環島旅記2017春.01-107. 0. 臨行前,一直對於機車雙載環島有點擔憂,.機車是我的自由機車環島路線五天四夜高雄出發,2018年10月11日— 其實說到機車環島倒不是 ... 於 isg.naszakultura.eu -

#6.自行車環島指南 - 交通部觀光局

自己的單車旅程吧! 祝福各位即將踏上環島旅行的伙伴們,快樂出發,平安回. 家,為自己的的人生留下珍貴的回憶。 「淺顯易懂,亦不失專業資訊」. 於 www.taiwan.net.tw -

#7.「開車環島高雄出發」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

長年關注台灣高齡議題的愛now青年志工團,將在2020年寒假,舉辦第四屆「鐵馬送愛」公益活動,將帶領來自台大、政大、師大等校共40名大學生,以單車環島的方式,到各縣 ... 於 1applehealth.com -

#8.【遊】摩托車環島1 (台中到高雄) - 自在不在行動

早上六點出發,比平常早起,可以想像前一天準備行李都沒睡多少 ... 停下來時,騎腳踏車的說他們正在騎腳踏車環島,一起加油! 於 fay11ch2012.pixnet.net -

#9.仿效機車24小時環島男學生摔車亡@ 機車環島 - 隨意窩

一名高雄應用科技大學三年級的學生,王辰民。在網路上看到有網友,騎著小綿羊機車,在24小時內完成環島行程。結果他也找來3名同學一起圓夢,沒想到出發後,將近有20 ... 於 blog.xuite.net -

#10.來點Sense/環島必看!超詳細環島懶人包!

台中出發→彰化→雲林→嘉義→台南→高雄→墾丁→台東→鹿野→花蓮→羅東→頭 ... 單車環島可以說是非常熱血且具有挑戰性的環島方式,不只挑戰你的 ... 於 rumtoast.com -

#11.高雄單親媽載腦麻兒單車環島網友號召接力陪同

陳嘉齡騎著改裝單車,讓小比躺在前座迎風,17日從高雄出發後,往南逆時鐘方向環島,行程規劃公布在「小比的跑旅雜記」臉書粉絲團,網友們熱情轉貼,爭相 ... 於 teachers.dale.nthu.edu.tw -

#12.機車環島路線五天四夜高雄出發的推薦與評價,MOBILE01

機車環島路線五天四夜高雄出發的推薦與評價,在MOBILE01、YOUTUBE、媽媽經、DCARD、FACEBOOK、PTT和這樣回答,找機車環島路線五天四夜高雄出發在在MOBILE01、YOUTUBE、 ... 於 motorbike.mediatagtw.com -

#13.King的機車環島八日遊Day4-路線-高雄市區→屏東墾丁

King · 高雄市區→屏東墾丁(本日騎乘150公里): · 高雄市區出發→夢時代→屏東東港東隆宮→車城福安宮 · →車城吃午餐 · →墾丁後壁湖吃晚餐→警光山莊住宿. 於 king5350.pixnet.net -

#14.【新春檔車環島Day1】從高雄出發環島去!夫妻一起騎檔車好 ...

【新春檔 車環島 Day1】從 高雄出發環島 去!夫妻一起騎檔車好好玩!就喜歡一起去流浪~. 468 views Jan 28, 2022 HI~大家好! 這是我第十一支練習VLOG ... 於 www.youtube.com -

#15.機車環島規劃分享 - INGA旅遊記

逆時針騎才能順順地看到海景ㄚㄚㄚ!!! 聰明阿! 我完全沒想到這點~. 結論:高雄出發>>花東>>西部縣市> ... 於 newinga101004.pixnet.net -

#16.腳踏車單車環島景點、路線規劃-上(高雄出發、台南、嘉義

2014.08.10 Day1 高雄楠梓---> 嘉義勞工育樂中心約102公里早上七點多 ... 腳踏車單車環島景點、路線規劃-上(高雄出發、台南、嘉義、雲林、彰化) ... 於 deletebb.pixnet.net -

#17.【新手上路必看】機車環島注意事項|出發前必須知道的7件事

【本篇文章導覽】前言:出發吧!熱血機車環島行前必看!機車環島注意事項機車環島天數與路線環島住宿機車環島行李打包、怎麼放行車安全行前機車檢查 ... 於 blog.xinmedia.com -

#18.【機車環島旅行x高雄出發】由高雄出發前往台灣最南端x超 ...

【機車環島旅行x高雄出發】由高雄出發前往台灣最南端x超驚險緊繃的南橫公路,讓我們騎著戰駒勇敢征服它吧! · 【旅行紀錄】 · 【海洋文化及流行音樂中心】 · 【林園安樂樓】 ... 於 okgo.tw -

#19.#其他從高雄出發環島的三個男生 - 機車板 | Dcard

大概是下午4點~5點之間,從新北往桃園方向騎,如果我沒猜錯是三個人,我記得板子上寫從高雄出發,兩台檔車一台速可達,我是在紅燈時問你問題的機車 ... 於 www.dcard.tw -

#20.3000塊環島旅行- 第一天- 『台東』 - Ryan 旅遊3C分享

因為我們都是高雄人,所以出發地就是高雄嘍~我們先在鳳山那的四海豆漿吃 ... 壽卡是許多單車族在環島時會休息的一個地點,因為沿途的上坡到達壽卡時 ... 於 ryan0823.pixnet.net -

#21.第一次,騎車去環島! - 炸彈客

出發前一天晚上弟弟從嘉義來高雄跟我們會合隔天一早我們從高雄出發,開始我們的逆時針環島! 因為娃爸沒去過東部,所以主要玩東部又因,我們曾經騎去墾丁 ... 於 blytheblog.pixnet.net -

#22.台灣8天7夜環島遊(高雄出發) K81 - GoTo台灣旅遊包車

行程名稱: 台灣8天7夜環島遊(高雄出發) ... 高雄市區(酒店)出發~駁二藝術特區》蓮池潭風景區》車城熊家豬腳(午餐) 》南灣戲水(水上活動~香蕉船、水上機車)OR貓鼻頭、 ... 於 www.gototaiwan.biz -

#23.【八字環島】騎車在臺灣島上畫個8,媽!我看到雪了!|機車 ...

環島 |騎車在臺灣島上畫個8就叫做,八字型環島根據我一年一環的目標, ... DAY 3:高雄 → 屏東(車城福安宮)→ 南迴公路 → 東部濱海公路→ 花蓮. 於 f405510017.pixnet.net -

#24.一生要衝一次!!兩天武嶺環半島!! 高雄出發~ 圖文多請服用~

高雄出發 ~ 圖. 2:00AM 先經過台南找朋友吃宵夜~ 6:00AM 後一路騎到雲林~ 其中有一位破輪但現在才早上6點機車店都還沒開只好先睡麥當勞等機車行開順便補眠拉XD. 於 forum.jorsindo.com -

#25.【台灣】2021機車(SYM+Gogoro)環島之旅(行前準備分享)

前陣子朋友們都買了Gogoro,在某一天晚上,大家只是聊聊天,就突然決定了要機車環島10天。 其實在台灣環島真的很簡單,覺得帶著錢和手機就可以出發了 ... 於 hc9798.pixnet.net -

#26.單車環島趣_高雄出發(9 天8 夜) - 捷安特

單車環島 趣_高雄出發(9 天8 夜). 騎乘總距離:912 KM /等級:. (挑戰級). ~捷安特旅遊0800-717333~. 專業服務團隊,讓您環台美夢輕鬆行~. 於 www.giantcyclingworld.com -

#27.【經典行程】高雄的朋友來環島啦!... - 捷安特旅行社Giant ...

單車環島 趣_高雄出發(9天8夜) - 捷安特旅行社|單車旅行|自行車旅行|單車環島|自行車環島. 專業服務團隊,讓您環台美夢輕鬆行~ 環台雖是個創舉,卻不如想像中難以 ... 於 www.facebook.com -

#28.機車環島路線2018

推薦想單車環島的大家可以租借專業省力的腳踏車給你一臂之力,或者是用火車暨單車 ... 機車是我的自由機車環島路線五天四夜高雄出發,2018年10月11日— 其實說到機車 ... 於 gvn.apolmont.eu -

#29.阿威的單車環島完成了!!高雄出發,順時針環台,蘇花公路路段坐火車

感謝大家的加油,阿威的單車環島完成了!!高雄出發,順時針環台,蘇花公路路段坐火車 ... “單車環島” 喜歡嗎?? 爸爸陪你騎… ... 話說大兒子小學畢業前半年開始接觸Mobil01單車討論 ... 於 yocliao.pixnet.net -

#30.騎遇福爾摩沙9天環島可以這樣騎- 單車誌-Cycling update

第4天的路程有125km,由嘉義往高雄出發,是9天的環島中里程數最長的1天,我們為了避開上班交通雍塞的情形,7點就做完熱身,提早穿越嘉義市區街道,並 ... 於 www.cycling-update.info -

#31.【2017】『機車環島』一個人的旅行Day1 高雄-花蓮 - 卡比獸愛 ...

20170301 原本預計早上6點要準時出發沒想到前一晚竟然失眠..暈.. 只好讓自己睡飽一點再出發出發前當然要來個機車跟人的照片吧! 於 milkhome49.pixnet.net -

#32.機車環島路線》新手必看!機車環島路線安排,九天八夜逆 ...

總騎乘公里數. 這次九天下來,整整騎了1,218公里,最硬的一天是第二天,從台中出發到高雄 ... 於 2p4c.tw -

#33.特別的畢業旅行母載腦麻兒騎單車環島 - Yahoo奇摩

有媽媽帶著腦麻兒子,從高雄出發,騎著特製改裝的車子,展開12天的環島旅遊,她帶剛高中畢業的兒子,希望多增加點兩人的回憶,許多車友聽到了覺得很 ... 於 tw.yahoo.com -

#34.「日字型」環島有夠狂!6天、6極點靠機車成功繞台

加上有點事情耽誤了時間,我大概下午4點多才從高雄出發朋友則是下午5點半下班後才從台北出發所以基本上中間幾乎沒有停車、一路胚車. 於 speed.ettoday.net -

#35.[旅遊]台灣玩透透,我環島十天只花了8000元!!

首圖這張照片我覺得好有feel~ 這六位是我們這次環島旅行負責騎車的帥哥們! 摩托車騎士面向大海, ... 到高雄休息並與兩位從高雄出發的夥伴們會合, 於 tf52026.pixnet.net -

#36.環島五天四夜騎車去

「人生一定要機車環島一次」這句話終於成真了! ... 意味著合歡山會降雪無法通行, 最後大年初二敲定大年初五出發, 逆時針環島天數為五天四夜, 四晚住宿 ... 於 hungbear1984.pixnet.net -

#37.【旅行】超熱血說走就走四天三夜機車環島

2014.8/29-9/1機車環島之旅四天三夜晚上講隔天就出發說走就走準備: 只看 ... (若是騎車請勾選避免收費站、高速公路、渡輪) ... 飽餐後繼續往高雄出發. 於 ripplet1114.pixnet.net -

#38.台灣。機車環島 來吧!熱情夏季大家盡情熱血吧!歐兜麥凸全 ...

啟程(台中出發)→彰化王功小型發電機→午餐(王功蚵嗲+海鮮)→台南雙春神秘海岸→晚餐(高雄林園正忠排骨飯)→屏東枋山民宿(1晚/1,000元). 於 ceciliafang1103.pixnet.net -

#39.台湾机车环岛-高雄出发-拜托请帮我安排行程 - 背包客栈

屏东骑到台东又该走台几线? 我想绕1小圈好了希望走山线(能看到优美的风景为佳)不要跟砂石车争 ... 於 www.bbkz.com -

#40.台灣環島、高雄環島景點在PTT/mobile01評價與討論 - 台鐵車站 ...

在騎車環島高雄出發這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者JasonTsai23也提到大家好,本板首Po 。 是這樣的,小弟在農曆年後不久,因為一時興起,想說來個「一日鐵路 ... 於 train.reviewiki.com -

#41.出發,才能抵達! - 2019 單車環島路線參考與行前準備

【單車環島- 住宿&行前準備】. 網路上常在討論最佳的環島季節是何時,其實最好的時機點就是你出發的那一天!我們挑在四月底五月初,除了因為心情剛好 ... 於 www.irislai.com -

#42.【單車旅行】圓夢騎旅台灣單車環島9日(高雄出發) - 動感旅行

動感旅行精選台灣單車路線,邀您一騎挑戰台灣單車環島旅行:本行程從高雄出發,行經車城、壽卡、知本、花東縱谷、北迴歸線、大農大富、瑞穗、礁溪、大稻埕、舊草嶺隧道 ... 於 taiwanpulse.com -

#43.同濟會2022點亮兒童未來單車環島社福活動19日高雄出發

由國際同濟會高屏B區舉辦,一年一度的「單車環島送愛」19日清晨7點,從高雄中正路技擊館開始出發,80多名單車勇士將攜帶募得的現金70餘萬元及1萬個醫療口罩,透過單車 ... 於 money.udn.com -

#44.騎著機車出發,來趟環島旅行吧!Day 1 高雄小港→台東知本with ...

在2020這一年年初吐司他提出了想騎機車繞完整個島的想法於是乎,旅程就這樣開始了我們要使用五天四夜從 高雄出發 以逆時針的方式再回到高雄想知道我們去 ... 於 www.youtube.com -

#45.【2021機車環島全攻略】6極點路線規劃、行程景點安排和注意 ...

畢業季到了,相信機車環島絕對是大學生畢業旅行的口袋名單之一,也能讓你青春不留白~而機車環島除了有許多好處以外,當然也有很多需要注意的細節, ... 於 www.popdaily.com.tw -

#46.40歲,一個人,三天,騎125機車環島

畢竟這一千多公里的旅程,除了自己的體力,騎車技術以外,機車的狀況也盡量要準備到最 ... 一個人環島畢竟充滿不確定的因素,真是緊張又令人期待. ... 2014.10.25 高雄出發. 於 kwandofish.pixnet.net -

#47.[紀錄]2016瘋狂機車環島24耐終極任務挑戰用熱血敬青春與回憶

機車環島24耐是一個埋藏在心理很久的想法曾經也跟身邊的人提起過但 ... 環島路程:我們早上6點集合從高雄出發-往東部接著北上騎乘-逆時鐘繞台灣一圈. 於 queen7627me.pixnet.net -

#48.如何玩台灣環島一圈?超強六天五夜環島路線與行程公開

這篇教你怎麼安排行程與規劃,最強的環島六天五夜悠閒玩法,詳細環島路線地圖和推薦點,也有推薦幾家優質飯店給你參考,環島看是要騎機車還是開車都行. 於 bunnyann.com -

#49.機車環島高雄出發逆時針5天行程規劃請教 - Mobile01

機車環島高雄出發逆時針5天行程規劃請教小弟剛好8月中有空~想來個機車環島~其實肖想很久了....高雄出發~目前是以5天跑完四極點為主.8/17~8/21第一天. 於 www.mobile01.com -

#50.機車環島從高雄出發的路線,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價

機車環島從高雄出發的路線,大家都在找解答第1頁。女子的出發地是高雄,這次走逆時鐘的路線環島,所以第一天就直奔四季如春的恆春... 第3天的行程相較於前兩天就比較硬 ... 於 igotojapan.com -

#51.【問題】開車環島高雄出發 - 自助旅行最佳解答

台灣環島、環島規劃、環島旅遊-台灣-高雄出發|雄獅旅遊提供專屬高雄出發台灣熱門環島路線推薦,幫您規劃環島、半環島、分段環島、跳島,交通住宿餐食 ... 於 utravelerpedia.com -

#52.【旅展樂一夏】浪漫七美.望安傳說.機車環島五星喜來登3 天 ...

線上旅展促銷價:高雄機場/澎湖機場→ 搭乘接駁車前往飯店放置行李→ 領取機車24H環島EZGO → 飯店休憩. ... 機車環島五星喜來登3 天(高雄出發). 於 trip.eztravel.com.tw -

#53.機車環島:完整規劃指南

七天環島行程建議 ... 分析:南部這邊可以彈性調整,是否要停台南或高雄,兩個縣市晚上都有夜市可以吃吃喝喝過夜。但是如果要停台南,高雄景點就必須拿到隔天再走了,春秋御閣 ... 於 travellifeway.com -

#54.機車環島-桃園-高雄 - 富鼻~繽紛世界

機車環島~~出發去2010/2/17大家以為下雨加天氣寒冷環島之行就會取消錯~~~我仍然騎著愛車出發行經大甲溪河口,看哪天色就知道天氣不大好 ... 於 cf6105.pixnet.net -

#55.【 途你贊助企劃】 北科大9天8夜熱血環島在地人帶路美食大 ...

環島, 畢業旅行, 機車環島, 途你. ... DAY 3 嘉義經新化往高雄 ... 從北科大出發,還沒騎出台北時便遇到了點小雨,不影響騎車但總是有些害怕接下來雨 ... 於 www.tournii.asia -

#56.2022世界自行車日-「騎遊環台」 5/28出發 - 新浪新聞

... 環島路線軌跡,合作拼出台灣圖形,高雄段由左營蓮池潭出發,途經綠園道、愛河岸等景點至終點小港,全程約20公里,高市府觀光局邀請民眾一起用單車 ... 於 news.sina.com.tw -

#57.【心得】走!去騎摩托車吧!1285公里全海線逆時針環島

七月一日,自家至高雄大寮區,主要是為了找南部的朋友,因為里程很長,所以凌晨四點開始出發,下午才抵達高雄。經過路線有台15線、台61線、台17線。 後龍 ... 於 forum.gamer.com.tw -

#58.機車環島行前準備工作-路線規劃 - agi的部落格

以下是我們的行程規劃:第一天: 新竹出發→夜宿宜蘭路程: 139公里第二天: 宜蘭出發→夜宿花蓮路程: 110公里第三天: 花蓮出發→夜宿瑞. 於 jemesagi.pixnet.net -

#59.環島必看!超詳細環島懶人包 :: 開車環島高雄出發 - 泰國住宿 ...

開車環島高雄出發,2020年3月9日— 本期小編就為大家整理了交通環島懶人包, ... 既然身在被稱為「福爾摩沙」的寶島台灣,不管是坐火車、騎腳踏車或機車,還是開車,身 ... 於 entry.anthailand.com -

#60.[遊記][台灣環島] 機車環島需要的是熱情-Part1-行前準備篇

天數:9天8夜; 里程:機車,1418KM; 路線:,2013/08/20 09:00從高雄出發逆時針環島 ... 於 airson21.pixnet.net -

#61.【反反人的機車環島21天日記】騎車環島。你準備好了嗎!!關於 ...

這次工作告一段落才隔了二天就出發環島旅程了. 所以主要只有大概規劃訂好各縣市住的地方和前幾天的騎車路線 ... 【高雄】美麗島站-光之穹頂 於 ivyblueling.pixnet.net -

#62.【2022台灣機車環島必看】機車環島全攻略,環島路線景點 ...

機車環島Day2. 台南→墾丁. 台南→高雄替人著想小餐館→萬巒海鴻豬腳→車城福安宮→關山夕陽→恆春夜市→墾丁民宿. 09:00台南市出發. 第一站:高雄替 ... 於 www.buzz07.com -

#63.機車環島路線2018

80歲高雄阿嬤18天單人機車環島,用添香油的收據記錄路線Nov 18, ... 快下載機車環島露營裝備檢查表衝呀!出發! 旅行的初衷各自不同,你一定要看這幾部歐兜邁旅行電影, ... 於 severiana.eu -

#64.機車環島路線2018

時間長度: 0:19行程天涼好個秋,機車環島去- 背包客棧2019年10月28日· 台灣環島日期:11月份某個星期的. 2.機車是我的自由機車環島路線五天四夜高雄出發,2018年10月11日— ... 於 app.pracujsprytniej.pl -

#65.機車環島路線2018

機車是我的自由機車環島路線五天四夜高雄出發,2018年10月11日— 其實說到機車環島倒不是甚麼新鮮的事,在早幾年就有許多熱血青年,紛紛為自己,青春不留白來一趟機車 ... 於 wwh.autocleaner.pl -

#66.高雄出發| 9天8夜單車環島趣|捷安特旅行社單車旅遊

旅遊服務:全程交通、住宿及餐飲安排。 旅遊記錄:全程單車旅遊拍照服務。 單車租借:捷安特高級自行車租借服務。 參加環島行程即贈送一件捷安特高級 ... 於 m.kkday.com -

#67.國內旅遊行程搜尋推薦 - 東南旅行社

【環島之星】台東關山單車+季節採果豐富3天(南部出發). 高雄出發. 2人成行 ... 【6月新品】小琉球機車環島、5D飛行體驗、玉井芒果市場、漯地惡地三日. 台中出發. 於 trip.settour.com.tw -

#68.1000歲歐巴桑的10年機車環島夢| 誠品線上

1000歲歐巴桑的10年機車環島夢:,回想當年和一群姊妹們從高雄騎機車到基隆, ... 前言因為有妳,成就現在的我第一章二○一一年高雄-美濃出發前,妳在擔心什麼? 於 www.eslite.com -

#69.80歲高雄阿嬤18天單人機車環島,用添香油的收據記錄路線

添香油錢的收據,意外成為劉曾玉真完成機車環島的證明。 一個人就從高雄出發,一個輕便的背包,裝著幾件簡單的換洗衣服,還有一件高雄市教育局贈送志 ... 於 today.line.me -

#70.騎遊環台」5/28出發高市府觀光局邀騎港都串起台灣騎跡低碳永 ...

「2022世界自行車日-騎遊環台」5/28出發高市府觀光局邀騎港都串起台灣 ... 台45條自行車環島路線軌跡,合作拼出台灣圖形,高雄段由左營蓮池潭出發, ... 於 khh.travel -

#71.[遊記] 單人機車環島-Day1 (高雄-台南-嘉義) - 一個愛吃的人

... 所以第一天手背就開始微微發紅了第一天精神非常好~ 就算太陽很大,還是抱著很興奮的心情上路!! 高雄的家早上七點出發~~~~ 天氣有點太. 於 kobe0528.pixnet.net -

#72.鐵馬環島

方向展開騎車環島千里行程。 第一天行程,高雄出發經南迴公路,用最充實的體力跨過環島最高點「壽. 卡鐵馬驛站」(標高440M),夜宿台東金崙溫泉(今日里程127 公里) ... 於 www.csbcnet.com.tw -

#73.80歲高雄阿嬤18天單人機車環島,用添香油的收據記錄路線

一個人就從高雄出發,一個輕便的背包,裝著幾件簡單的換洗衣服,還有一件高雄市教育局贈送志工的雨衣,一路上,沒有人為她拍照,僅有一張在彰化八卦山大佛 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#74.機車環島路線2018

食: 願意騎車環島的人,應該也都是喜歡夜市勝過餐廳的人。 ... 機車是我的自由機車環島路線五天四夜高雄出發,2018年10月11日— 其實說到機車環島倒不是甚麼新鮮的事, ... 於 oeb.rutrut.eu -

#75.機車環島準備出發 - HTC論壇

下周二開使機車環島旅程目標從海線跟台灣最美公路前進有沒有推薦哪邊美麗的誠億要從高雄出發往南接東部跟大家周六在台北Party見... ,HTC論壇. 於 community.htc.com -

#76.杉福生態廊道、網美打卡祕境、環島遊覽專車一日(高雄出發)

台灣中小型離島,機車旅行雖為常態,本行程考量旅客舒適安全,特別安排合格遊覽車環島,旅客不需騎車,更輕鬆的在旅程途中欣賞風光美景,也省去領隊帶著大隊人馬騎10幾台車 ... 於 www.colatour.com.tw -

#77.【生活耐力賽】單車四日環島挑戰- 高美車隊 - RACE ON 鋭速 ...

2015年高雄軍馬車隊發起的『單車4日環島』,今年改由#高美館單車俱樂部(KMCC高美車隊)接手舉辦,選在10月底東北季風之際從高雄出發,逆時針騎台灣一 ... 於 www.raceon.com.tw -

#78.【單車環島旅行9天8夜】捷安特旅行社路線安排沿途規劃完善

所以捷安特旅行社就是我們的環島團首選了! 單車環島時間:9天8夜. 費用:2萬6~3萬1不等(依照雙人、三人、四人房不同). 出發地:台北/新竹/台中/高雄. 於 sandra-travelblog.com -

#79.響應世界自行車日單車輕旅遊港都拼接台灣圖形 - CTWANT

... 世界自行車日-騎遊環台」活動,運用「環騎圓夢APP」畫出全台45條自行車環島路線軌跡,合作拼出台灣圖形。其中高雄段由左營蓮池潭出發,途經綠園 ... 於 www.ctwant.com -

#80.南部出發|環島|台灣 - 雄獅旅遊

提供專屬高雄出發台灣熱門環島路線推薦,幫您規劃環島、半環島、分段環島、跳島,交通住宿餐食和專業領隊服務等巴士、遊覽車等團體旅遊行程,讓想環島的您輕鬆完成環島 ... 於 www.liontravel.com -

#81.『機車環島』第一次熱血環島不求人超詳細攻略大公開

那為什麼是騎車,而不是開車、走路、騎自行車、或搭車火車環島? ... 路況; 保險; 緊急連絡人; 預設突發狀況; 旅行安全; 環島出發前暖身. 於 lanshih.com -

#82.【環島這樣玩】環島行前規劃懶人包,出走吧!給自己一生難忘 ...

機車?腳踏車?火車?」,甚至就一直放在心中。時至今日,生活便捷、科技發達,其實環島並沒有想像中的 ... 於 jatraveling.tw -

#83.機車環島你一定要知道的3大路線!

與其他交通工具相比,只有機車環島才能沉浸式體會花東的純淨、西部的人文薈萃;山林秘境和海邊絕景。而且機車環島門檻不高,行程也不必刻意安排, Mio ... 於 blog.mio.com -

#84.80歲勇嬤機車環島18天狂飆千里:看見台灣最美風景 - 三立新聞

上月2日從高雄出發,一個輕便的背包,裝著幾件簡單的換洗衣服就立刻上路。一路上,沒有人為她拍照,僅有一張在彰化八卦山大佛底下,請遊客用手機幫她捕捉 ... 於 www.setn.com -

#85.台灣機車環島路線規劃 - 人人焦點

高雄 的美濃黃蝶翠谷與市區愛河; 屏東的墾丁; 台東的知本溫泉、蘭嶼與綠島; 花蓮的太魯閣峽谷; 宜蘭的冬山河親水公園; 基隆的中正公園; 台北的故宮、 ... 於 ppfocus.com -

#86.跟SMAX去約會,逆時針四天三夜環島行Day1,桃園-高雄

跟SMAX去約會,逆時針四天三夜環島行Day1,桃園-高雄 ... 牽SMAX體驗過騎程樂趣後,旅行目的騎車&拍照重心有了變化 ... 早早睡,明日往東出發 ... 於 g49850160.pixnet.net -

#87.四天三夜機車環島高雄出發 - 背包客棧

[台灣環島]3月初想從高雄左營逆時針出發環島,生平第一次機車環島,目標是搜集四極點,自己安排第一天住花蓮,第二天台北,第三天台中,請問有經驗的 ... 於 www.backpackers.com.tw -

#88.環島必看!超詳細環島懶人包- FunTime旅遊比價

建議選擇火車或駕車環島,單車和機車環島比較不是時候。 ... 台北出發,以順時針方式→宜蘭→花蓮→池上、鹿野→台東→高雄→台南→彰化→南投(集集 ... 於 www.funtime.com.tw -

#89.環島路線分享(1)逆時鐘高雄到宜蘭 一個人的機車環島23天

女子的出發地是高雄,這次走逆時鐘的路線環島,所以第一天就直奔四季如春的恆春啦~. 其實本來中間還有想繞去潮州或其他屏東縣的景點,但因為出發日 ... 於 eatsgoodowo.pixnet.net -

#90.機車環島路線:你一定要知道的3條環島路線! - ZOCHA

台灣不大,但蘊藏的自然資源和人文風貌卻十足可觀。在台灣騎機車環島更是一種享受,當然環島也有需多的方式,像是走路環島、騎腳踏車環島. 於 www.zocha.com.tw -

#91.[遊記分享] Nash 一人機車環島Day5 (高雄台南)

今天是環島的第五天行程我排得比較輕鬆因為前幾天都排得比較緊先帶大家來看一下今天的行程11:50 高雄出發(台1)13:20 岡山午餐及休息(舊市羊肉)15:30 ... 於 nash.tw -

#92.逆時針環島(高雄出發)+東進冰雪合歡山武嶺 - 登山補給站

放寒假了,有二十幾天連續假期,於是著手進行構想已久的計畫,搭乘台華輪連人帶車載往高雄,就從高雄出發,單車繞行台灣一週,繞過台灣四個極點,回到 ... 於 www.keepon.com.tw -

#93.不會上網、不看導航... 80歲阿嬤超狂花18天騎機車環島 - 自由時報

高雄市教育局志工劉曾玉真,用18天時間獨自騎著車齡超過10年機車,從高雄出發環島一周,車程超過1千公里,沿途共花費1萬8千元,其中1萬元添各地廟宇 ... 於 news.ltn.com.tw -

#94.【台灣旅行】一個人10天9夜的機車環島旅行夢想2018年實現了 ...

機車環島旅行日期: 2018年10/30~11/7 人因夢想而偉大我的人生也過的蠻精彩, ... 從台中騎到高雄我騎了347公里了,出發前機車的公里數是3000. 於 apple6788.pixnet.net -

#95.機車環島DAY 1 ( 高雄- 墾丁- 台東) - 老闆再來一杯

環島 除了天時地利人合 和金錢外 還有一個極重要的因素 就是 衝動!!! 這次 三個人(我,信權,包哥) 有兩台是100 cc 的JR 8天7夜的環島旅遊 出發囉!!! 於 wincompk2002.pixnet.net -

#96.【揪是要環島】台灣環島行程6天5夜大公開!交通、花費通通 ...

涵蓋每天環島的行程介紹、環島住宿以及環島景點分享給大家, ... 啾啾騎機車環島大概需要6天的時間才不會太累,從台北出發建議順時針環島,因為東部一 ... 於 chu94168.pixnet.net -

#97.高雄出發行程:: 百威旅遊

小琉球安心玩2天~三大風景區門票、機車環島趴趴GO、精選民宿含早餐. 可後補. 保證出團. $999起. 16. 週四. 高雄出發. 澎湖慢時光3天~市區飯店、海上花火船、飯店 ... 於 www.bwt.com.tw -

#98.機車環島台北騎到高雄出發前準備? - 汽車

我打算六月份有一星期要來個機車半環島旅行請問我的機車是VINO 90事先機車出發前需要有什麼準備該怎麼整理車子到最佳狀態呢?...Showmore. Tags: 汽車 ... 於 car.faqs.tw -

#99.《2022自行車旅遊年》兩鐵單車環島七日遊(高雄出發)

暢遊台灣高雄市旅遊行程,只要該團33000起! ... 《2022自行車旅遊年》兩鐵單車環島七日遊(高雄出發) ... 由各縣市前往高雄之交通費用,建議可加購高鐵票券 於 domestic.lifetour.com.tw