骨灰罈禁忌的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李秀娥寫的 圖解台灣喪禮小百科(新版) 和高俊宏的 臺灣山林戰爭(2冊套書):橫斷記+拉流斗霸都 可以從中找到所需的評價。

另外網站兔子人(10) 暗号 - 乐文小说也說明:如此第四个『神兽』就是那可怕的恶魔,那会是非常棘手的敌人。 寧静的灵堂,夏洛克在傅普菈的骨灰罈上献上白花,没有父母,亲戚疏离,唯一的兄长傅普荻失踪被 ...

這兩本書分別來自晨星 和遠足文化所出版 。

國立政治大學 民族研究所 劉益昌所指導 鍾國風的 祭壺器的社會生命史—阿美族東昌村的民族學調查與靜浦文化的考古學研究 (2013),提出骨灰罈禁忌關鍵因素是什麼,來自於阿美文化、靜浦文化、阿美族、祭壺器、社會生命史、形成過程、性別觀、風格、空間譜系、社會疆界。

而第二篇論文慈濟大學 宗教與文化研究所 盧蕙馨所指導 楊長憲的 無語良師:慈濟大體捐贈意義之分析 (2006),提出因為有 慈濟、意義詮釋、大體捐贈、儀式的重點而找出了 骨灰罈禁忌的解答。

最後網站骨灰罈銘文規格有限制,骨灰罈刻字排列位置跟字數這樣寫才對!則補充:骨灰罈 上的字叫做骨灰罈銘文,而墓碑上的字叫做碑文喔!而骨灰罈銘文內容有亡者家族堂號、亡者稱謂、姓名、生歿日期及後代子孫房數。 亡者家族堂號會在 ...

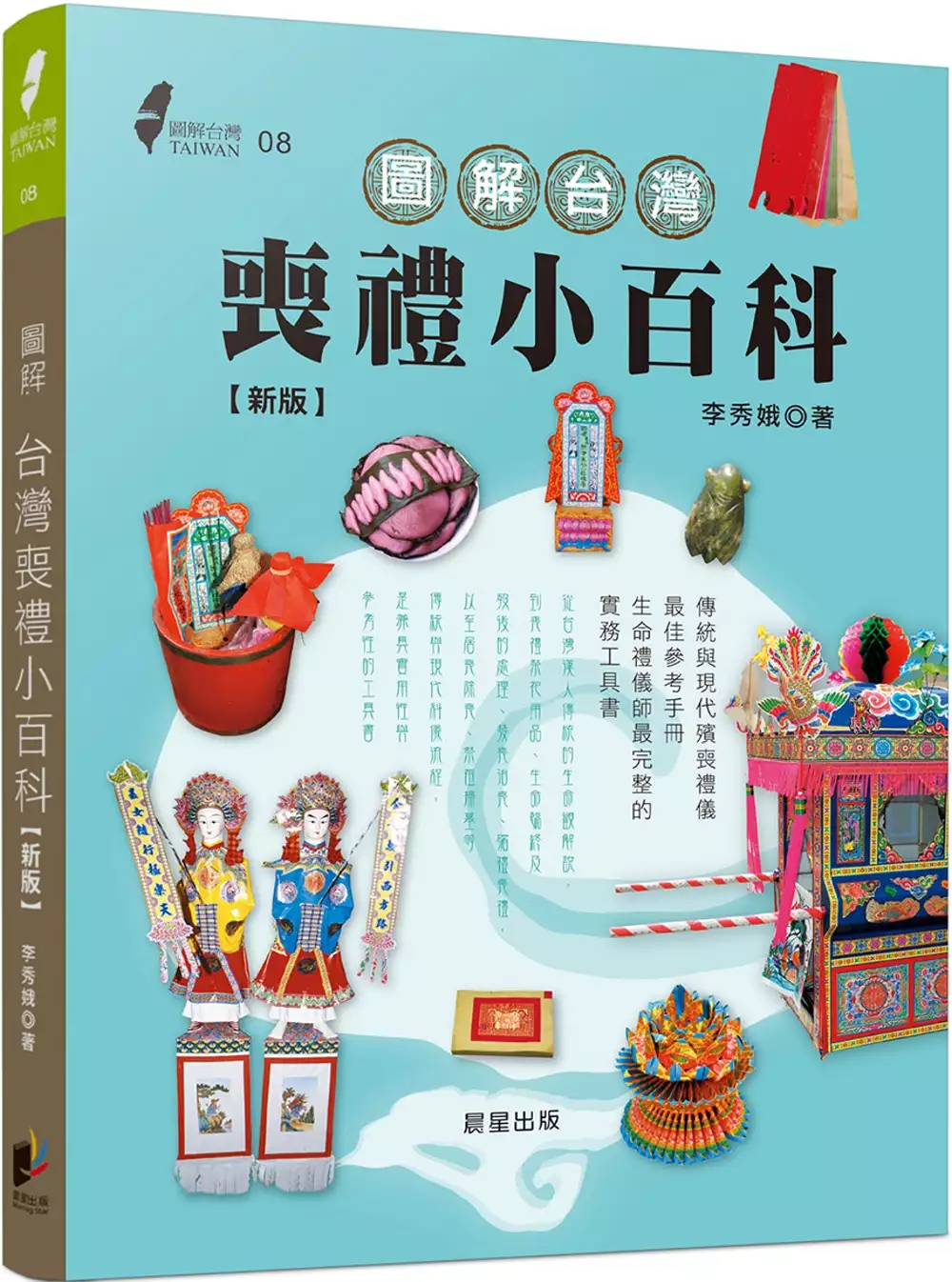

圖解台灣喪禮小百科(新版)

為了解決骨灰罈禁忌 的問題,作者李秀娥 這樣論述:

傳統與現代殯喪禮儀最佳參考手冊 生命禮儀師最完整的實務工具書 從台灣漢人傳統的生命觀解說,到喪禮祭祀用品、生命臨終及歿後的處理、發喪治喪、殯禮喪禮,以至居喪除喪、祭祖掃墓等傳統與現代科儀流程,是兼具實用性與參考性的工具書 喪禮是生命終點時所採取一種因應之道的禮儀與傳統習俗,凡是血肉凡軀,皆有面臨生命終點的一刻。面對生命的終極關懷,本書提供「送行者」禮儀師兼具實用性與參考性的喪禮工具書,從傳統喪禮的祭祀用品;喪禮相關項目:臨終及歿後的處理、發喪、治喪、殯禮、葬禮、居喪、除喪、撿金、祭祖、墓園;現代的喪禮,包括佛化喪禮、改良式喪禮、其他新式喪禮等,以至喪禮後對亡者的歲時祭祀

。完整提供台灣殯葬禮儀業者及從業人員有關生命禮儀實務參考與操作知識。 本書特色 1.提供台灣殯葬禮儀業者(企業)以及從業人員參考與操作知識。 2.提供生命禮儀師儀式與用品參考與操作知識。 3.提供喜愛台灣民俗文化的工作者及讀者有關生命禮儀中殯葬文化、儀式與用品相關知識。

骨灰罈禁忌進入發燒排行的影片

你有聽過供品不能準備梨子,

不然會把好兄弟招回家嗎?!

或是點香拜拜的時候,

如果祈求保佑反而會更衰?!

.

這次社長就要來和大家聊聊,

普渡的流程以及相關禁忌!

再次感謝周映君老師協助資訊提供❤️

0:00 影片開始

0:51 普渡最佳日子、時辰

1:47 普渡地點要注意?

2:49 普渡應該怎麼拜?

5:11 供品怎麼準備?

7:40 普渡還有哪些禁忌?

#鬼月 #農曆七月 #禁忌 #習俗 #中元普渡 #鬼門開 #鬼門關 #盂蘭盆節 #抓交替 #小冬瓜 #單程旅行社 #冬瓜行旅

—

💻 冬瓜行旅官方網站:

https://owt.com.tw/

冬瓜行旅部落格:

https://owt.com.tw/funeral-encyclopedia/

📱 臉書粉絲專頁:

冬瓜行旅_小冬瓜

https://www.facebook.com/dk0926555558

單程旅行社

https://www.facebook.com/owt2016

📹 YouTube 頻道:

冬瓜行旅_小冬瓜

https://pros.is/melonlifetravel

👨🏻🏫 小冬瓜的線上課程:

規劃人生美好告別之旅

https://hahow.in/cr/owt-2016

祭壺器的社會生命史—阿美族東昌村的民族學調查與靜浦文化的考古學研究

為了解決骨灰罈禁忌 的問題,作者鍾國風 這樣論述:

宗教禮儀性人工製品向來為考古學與民族學者所關注,無疑是因為此類人工製品長期以往被視為族群標誌物之故。論文第一章首先回顧台灣考古學家如何建構考古學靜浦文化(早期稱之為阿美文化)過程,阿美族祭壺器如何經由類比、詮釋,成為考古學者眼中靜浦文化晚期文化相的族群標誌物。其二,耙梳歷史民族誌材料,說明民族學於長時段歷史情境,所紀錄阿美族祭壺器承載的文化訊息或意義認知狀態的不完整性,如性別差異性的疏忽。而此種訊息狀態則可能反饋影響考古學者們對於祭壺器類別等考古材料的意義認知與解釋效度。其三,在靜浦文化與阿美族祭壺器的研究回顧基礎上,筆者提出靜浦文化晚期所屬之「東河南Ⅳ遺址礫石結構現象祭壺器等祭祀物群的埋藏

與分類問題」之問題意識。東河南Ⅳ遺址的礫石結構現象埋藏大量diwas祭壺器等祭祀物群,筆者認為至少包括兩個重要的考古學命題,一是埋藏的脈絡,涉及的是社會情境。二是遺物群的分類,涉及埋藏者對於這些遺物群的價值意義的認知。論文的核心理論與研究途徑,乃透阿美族東昌村民族考古學的實踐,以理解阿美族禮儀性物品祭壺器等祭祀器物群的社會生命史與意義的形成過程,涉及阿美族人對於祭壺器等祭祀器物群的分類認知體系、意義與價值、態度和埋藏的形成情境,以回應考古學家對於祭壺器生命歷程“意義”的理解,以期豐富本研究對於考古學有關祭壺器分類與埋藏之問題的詮釋。論文第二章為田野背景,描繪東昌村宗教性與經濟性交疊的社域空間,

指出祭壺器依其性別、指涉對象(tu’as/kawas)、資源地域空間,sifanohay/女性/社內/祖靈/家/田:diwas/男子/社外/Malataw神/山/海,性別空間構成祭壺器生命範疇。祭壺器作為活著的人與祖靈或神靈溝通時不可或缺的中介承載物,隨著性別空間界限,劃界出人們長期慣習經歷的集體記憶、認同與空間。第三章透過東昌村宗教禮儀機制,描繪禮儀性人工製品diwas如何積極地介入男子成年禮(malengleng)過渡禮儀,sifanohay涉入女子婚後成家操持除穢家屋儀式(miasik to loma’)歷程,diwas與sifanohay等祭祀器物群於社會生命史初始階段如何地被人們所認

知、分類、取得、流動於家屋社會。第四章探討祭壺陶器的風格意義與流動,透過祭祀家戶所持有的祭壺器,首先探討祭壺器風格意義,涉及的是村民對於祭壺器風格型態的認知,經由性別意識形構出的祭壺器性別風格界限與分立的性別風格邊界。其次,針對祭壺器進行文化性分類與風格型態的說明,且經由成家、成巫等方式取得祭壺器的共伴模式,提出傳世與近年因仿製、市場消費等不同流行年代的祭壺器風格型態。其三,透過祭壺器的年使用率與消耗痕,討掄祭壺器的使用與拋棄。其四,探討定著於家屋的祭壺器,如何在世代間的本家垂直流動與婚出成家的橫向擴充。同時指出巫師於祭儀所劃界的儀式空間物界,應許著祭祀器物群的組合共伴模式,框架出祭祀器物群的

型態樣貌。第五章探討祭壺器空間譜系,象徵家屋單位的sifanohay,作用於儀式空間所呈現叢聚與共伴現象意義的討論。首先以田祭(misatolikong)、祖靈祭(talatu’as)為例,「sifanohay叢聚」空間譜系,召示「祖靈→sifanohay→巫師→家戶→家族→世系群」之社會結構意義,歷史化過程中外來的Sakizaya、Cikasuan等世系群(他者)如何經由婚姻與宗教禮儀機制的認同實踐逐漸地進入東昌村社會。族群間的認同疆界雖然隱誨,卻於祀奉母系族源的宗教禮儀現場,經由sifanohay叢聚現象而彰顯。其二,小米播種祭(mitiway)巡祀儀式,勾勒出巫師巡祭家戶的路徑,透過標誌

家戶單位sifanohay空間分布,劃界出Lidaw帶有生命隨著時間與信仰認同形構出的浮動疆界。第六章探討東昌村喪葬儀禮涉及的祭壺器陪葬與埋藏歷程,東昌村人對於傳統土葬意識與現行火葬態度。傳統土葬做為陪葬品的祭壺器,因為改採火葬而從陪葬品的一代生命,翻轉成為隔代的傳家物。此外,因應土葬公墓收歸公有後的遷葬與撿骨儀式,原本做為陪葬品的祭壺器於撿骨時出土當下,祭壺器因為後代子孫於墓地撿骨時的態度與觀念,導致出土祭壺器的命運翻轉,有的家戶視為祖先遺留物而攜家做為傳家寶,或是放在骨灰罈旁如同陪葬品般繼續陪祀祖先,或是被視為污穢禁忌的墓地出土,而從神聖陪葬物轉變成穢物而被拋棄於墓地現場,導致祭壺器生命歷

程的文化扭曲與變遷的動態歷程。第七章為靜浦文化晚期內涵與東河南Ⅳ遺址「礫石結構現象」埋藏事件問題的反思。經由東昌村民族考古學田野的觀測,對於阿美族人宗教禮儀性物品祭壺器社會生命史的意義認知與分類體系的基礎下,試圖重新論述考古學靜浦文化晚期文化內涵核心,所伴隨宗教祭祀禮儀性物品祭壺器等祭祀器物群的社會意義。此外,面對形成過程中遭扭曲的靜浦文化晚期東河南Ⅳ遺址「礫石結構現象」埋藏事件,研析遭共同埋藏的祭壺器等祭祀器物群“埋藏情境與分類問題”,以豐富考古學對於靜浦文化晚期歷經清末日初近現代時期以來宗教性物質文化發展變遷的狀態,以增進考古學對於此埋藏事件所隱含祖靈信仰認同斷裂的詮釋效度。第八章結語部分

,首先回顧東昌村民族考古學田野對於祭壺器等祭祀器物群社會生命史形成脈絡的理解。祭壺器從男女過渡禮儀的性別意識開展進入家屋社會,形塑祭壺器性別風格界限,伴隨宗教儀禮巫師劃設儀式空間界限,再次形構祭祀器物群共伴組合與型態風格。再者,定著於祖靈信仰家戶的祭壺器,再次地劃界出Lidaw浮動的宗教性社會疆界,同時標誌出與奇萊平原臨社間的祖靈信仰光譜與村際邊界。文末提出論文思考與未來延續性研究方向,以期增進本論文研究取向的拓展性。

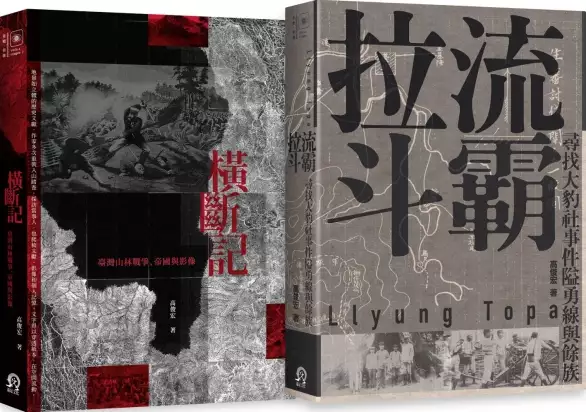

臺灣山林戰爭(2冊套書):橫斷記+拉流斗霸

為了解決骨灰罈禁忌 的問題,作者高俊宏 這樣論述:

《橫斷記:臺灣山林戰爭、帝國與影像》 「臺灣許多山川溪流的現況,無疑就是一部多重殖民的歷史。」 地景如立體的歷史文獻,作家多次重裝入山踏查, 採訪當事人也爬梳文獻、影像和個人記憶, 文字得以穿透紙本,在空間流動。 藝術家高俊宏是行動者、運動者。從2007年開始在廢墟創作,2011年踏入重現廢墟之旅,2014年《廢墟影像晶體計畫:十個場景》,2015年完成「群島藝術三面鏡」套書《小說》、《諸眾》、《陀螺》,他繼續行動,帶著一把草刀與一只背包,走進臺灣山林,踏入難以企及的政治地理,2017年完成記錄「臺灣山林戰爭、帝國與影像」的《橫斷記》。 《橫斷記》書

名取自日本總督府官員寫於1914年日軍征討臺灣東部原住民的《臺灣中央山脈橫斷記》,該著作以影像寫真記錄這場「太魯閣戰役」,日本帝國如何「收服」原住民,同時也呈現當時的山林場景及山地部落的樣貌。因此,本書書名帶有對帝國主義的反諷與自我警惕之意,也是作者在書中的行動──橫越「大豹」、「眠腦」、「龜崙」、「大雪」臺灣四個山區的一段段旅程,本書即以此四個區域分為四個篇章: 【大豹】新店三峽的大豹溪流域,過去曾是泰雅族大豹社聚居地,在理蕃政策下,日本藉由「隘勇線」與現代化的戰爭技術,切割、殲滅山林裡的大豹社、隨後引進「三井合名會社」進行標準的資本主義式經營。事件過後,大豹社遺族遭受與「霧社事件」

後的賽德克族一樣的命運。 【眠腦】宜蘭眠腦山區(舊太平山)原是以凶悍著稱的泰雅溪頭群的傳統領域,日本透過埤亞南越嶺警備道的開通,征服了難纏的馬諾源社(Manauyan)。1917年,日本總督府營林所開始在加羅山到神代山砍伐檜木,進而建立起龐大的山林聚落與森林鐵路運輸系統。 【龜崙】新北市樹林區旁古稱「龜崙嶺」(今大棟山、大同山)的山區,一張〈橫坑仔庄附近之戰鬥圖〉帶出一場1895年日本攻臺期間的山林戰爭,也埋藏著白色恐怖受難者王清在山區躲藏四年、最後遭捕殺的悲傷往事。 【大雪】東勢大雪山林場與韓戰不但有著間接關連,也是美援時期臺灣第一個「美式」林場,作者父親的檳榔園就在

大雪山腳下。 茶場、礦場遺址、廢棄林場、被遺忘的神社、戰爭回音猶存的山陵……一次次的重訪、踏查,林中路上他發現:無論在日本帝國主義或國民黨戒嚴體制的框架下,山林宛如永恆的「次殖民地」――國家霸權式的山林開發,橫亙於臺灣一座座森林裡。破碎的山野、砍伐殆盡的原始林,如何能重建人與土地最初的互動?作者既懷疑又充滿期許。至少在那地圖的空白交界處、杳無人跡的原始森林中,仍有許多時空,閃現著純然詩意與充滿悲憫的「天使時間」――山是有靈的,土地是有生命的,在傷痕累累的斷裂處,有著重生與新生的生機。 本書試圖融入考古學和考現學,以作者的入山踏查為骨幹,疊加上口述回憶、文獻檔案、遺跡事證、影像紀

錄與個人感受,層層縷述臺灣山林間被遺忘的戰爭、原住民失落的家園、政治受難者無人聞問的傷痕;同時對照日本寫真帖與歷史照片,在影像的家國敘事與個人敘事間,提出多元的辯證可能;不僅止於調查研究,也是散文式的山林記憶之書,帶給讀者多樣化的閱讀觀點。 《拉流斗霸:尋找大豹社事件隘勇線與餘族》 五年超過兩百次搜尋隘勇線的過程中, 他帶著筆記本、GPS、捲尺、攝影機、電池、GoPro, 在山裡從事由線到人、由山到部落的實地踏查。 藝術家高俊宏是行動者、運動者。從2007年開始在廢墟創作,2011年踏入重現廢墟之旅,2014年建構《廢墟影像晶體計畫:十個場景》,2015年完成「

群島藝術三面鏡」套書《小說》、《諸眾》、《陀螺》;他繼續行動,帶著一把草刀與一只背包,走進臺灣山林,踏入難以企及的政治地理,2017年完成記錄「臺灣山林戰爭、帝國與影像」的《橫斷記》,2020年完成追尋大豹社事件隘勇線與餘族的《拉流斗霸》。 「拉流斗霸」(Llyung Topa)是大豹溪流域的泰雅語音,有「大豹共同體」的深刻意涵。這本書記載了一個看似毫無邏輯、卻意外發生了強烈關聯的行動過程:由「線」找「人」。第一部〈前線〉,記載了2016年到2020年之間,他探索北臺灣大豹社事件相關的隘勇線遺址的過程;第二部〈後裔〉,則是關於尋找百年前已「滅亡」的大豹社後裔之路。 新店三峽的大

豹溪流域,過去曾經是泰雅族大豹社的聚居地,在理蕃政策下,日本統治者藉由「隘勇線」與現代化的戰爭技術,切割、殲滅山林裡的大豹社,隨後引進「三井合名會社」進行標準的資本主義式經營。事件過後,大豹社遺族遭受與「霧社事件」後賽德克族一樣的命運。 在清領時期,「隘勇線」一般稱為土牛、土溝、紅線、牛欄……,是一種相對靜態、模糊的「漢番」交界線。到了日治時期,1900至1907年間,日本統治者透過隘勇線逐步推進,摧毀了原居於新北市三峽區大豹溪流域的泰雅族大豹社。在1906年伊能嘉矩的《理蕃誌稿》〈桃園廳大豹社方面隘勇線前進〉一文中,以「滅亡」二字記載了其結局。與大豹社事件相關的隘勇線,主要分布於今天

新北市三峽區的大豹溪流域,一直到新店、烏來,乃至桃園復興區及宜蘭大同鄉的山上,包括三角湧隘勇線(1900)、獅子頭山隘勇線(1903)、雞罩山(崙尾寮)隘勇線、加九嶺隘勇線(1904)、白石按山隘勇線、屈尺叭哩沙隘勇線(1905)、大豹方面隘勇線(1906)、插天山隘勇線(1907)等,總長超過一百公里,由隘路、隘寮、壕溝、木柵、掩堡、地雷、電氣網(高壓電網)、醫療所、酒保(福利社)、通訊設施組成,猶如臺灣山裡的萬里長城。 從2016年到2020年,五年來高俊宏在山裡從事隘勇線的實地踏查,在超過兩百次上山搜尋的過程中,他展開由線到人,由山到部落的尋找過程。探勘期間總是帶著筆記本、GPS

與捲尺上山,也經常帶著攝影機、電池與GoPro:以GPS定位,以拍照、攝影和手繪的方式記錄。為求詳盡,每條隘勇線都經過多次探勘,例如三峽的白石按山(鹿窟尖、白雞山系)就進行了十多次搜山。回到平地後,他再帶著「客觀的」資訊及對山林遺址的印象,探訪附近的耆老,並對照相關的歷史圖資、文獻,進一步的比對。每條隘勇線都花費兩、三年的時間,並不斷往返、慢慢思索、反覆驗證。除了踏查「隘勇線」,他也對大豹社遺族進行多次口述訪談,以影像記錄,並著手書寫與思索創作。 本書特色 ◎作者曾以套書「群島藝術三面鏡」獲2016年文化部金鼎獎非文學類最佳圖書及年度最佳圖書雙料獎項。繼而發展《橫斷記》和《拉流斗霸

》的書寫計畫,以數年山林踏查經驗為基礎,搭配豐富的歷史圖檔與影像作為對照。 ◎罕見、兼具職業創作和寫作及業餘登山者的雙重經驗,作者因長期登山踏查、行走於荒煙棄路而發現的相關遺跡、事證與個人感受和經驗,逐漸形成另一種身體踏查,並逐步到達被遺忘的政治地理。 ◎在多年踏查期間,作者帶著筆記本、GPS與捲尺、攝影機、電池與GoPro,以GPS定位,以拍照、攝影和手繪的方式記錄。 ◎本書採跨領域的研究方法,除了史觀式的大歷史敘事或條列式的事件比對,也融入「路上考現學」(modernologio)的觀點,增加多元辯證的可能性。 ◎本書不僅止於調查研究,也是自然寫作和報導文學

,帶給讀者多樣化的閱讀觀點。 名人推薦 《橫斷記:臺灣山林戰爭、帝國與影像》 吳密察(國史館館長) 林志明(臺北教育大學藝術與造形設計學系教授) 徐世榮(政大地政系教授,惜根台灣協會理事長) 翁佳音(中研院臺灣史研究所副研究員) 涂豐恩(「故事:寫給所有人的歷史」創辦人) 凌宗魁(國立臺灣博物館規畫師) 許雪姬(中研院臺灣史研究所所長) 馮建三(523山友、政大新聞系教授) 黃舒楣(臺大建築與城鄉研究所助理教授) 黃惠君(獨立策展人、台灣傷痕歷史研究者) 詹偉雄(文化評論人) 劉克襄(作家、中央通訊社董事長) 《拉流斗霸:

尋找大豹社事件隘勇線與餘族》 哈勇.酉狩(楊米豐,霞雲里里長) 范欽慧(台灣聲景協會擔任理事長、國立教育廣播電台「自然筆記」製作主持人、國立臺北藝術大學兼任講師) 高金素梅(原住民族立法委員) 雅幼.依馬信(黃秀珠,大豹群後裔、新北市部落大學編織課程講師) 許毓良(輔仁大學歷史學系副教授、《光緒十四年(1888)臺灣內山番社地輿全圖所見的新北山區:一段清末開山撫番的歷史追尋》作者) 傅琪貽(國立政治大學民族系兼任教授、臺灣日本綜合研究所研究員) 蔡佩桂(國立高雄師範大學跨領域藝術研究所副教授兼所長) 顧玉玲(國立臺北藝術大學人文學院助理教授,北捷潛水夫症工人

戰友團召集人) 鐵木.諾幹(林日龍,桃園市原民局局長、大豹群後裔) (依姓氏筆劃排列) 好評推薦 《橫斷記:臺灣山林戰爭、帝國與影像》 清光緒年「開山撫番」之後,一個多世紀以來,台灣山區的原住民被迫必須面對來自外來者的各項挑戰,但是卻沒有主體的地位來梳理與詮釋自己所遭遇的境遇。高俊宏這本書結合了田野踏查、口述採訪、文獻.影像紀錄,而且以主客不斷游移易位的方式,敘述了台灣北部四個原住民地區與外來者遭逢的歷史。──吳密察(國史館館長) 做為一個走在歷史道路上的工作者,我最不喜歡看不能很快得到答案、加油添醋的報導文學。但這本書具有考古學和考現學的味道,在文獻、

圖像的襯托下,現出他要讓讀者心甘情願掉下去他所佈置的山林戰場,讀者不僅是觀察者,也可能將是個體驗者。我掉進去了,雖然我知道山林戰爭並沒有結束的一天。感謝作者幫我們踏查了大豹、眠腦、龜崙、大雪(山),更感謝的是他找到了「王清」這個悲劇人物,並踏查了他生前藏身之地,對白恐的研究,一個受難者的身影都不能放過。──許雪姬(中研院臺灣史研究所所長) 本書是用血淚堆砌起來的慘痛歷史經驗,作者藉由辛苦的踏查與空間測量、史料的考證耙梳、自身生活經驗、及許多影片圖像,主張不論是日本帝國主義或是國民黨戒嚴威權體制,為了進行資本積累或是實現恐怖統治,皆不惜犧牲山區原住民族或社會弱勢,侵奪他們所擁有的生存資源

。在國家的槍砲及武力脅迫底下,山區原住民族部落與人民因此被壓迫、殺害、甚且被滅族,他們原本賴以為生的土地與山林原野也皆被無情的搜刮與掠奪。這是一本非常優質的書籍,可以豐富我們的歷史視野,也讓我們反思國家暴力對於土地與人民所帶來的傷害。──徐世榮(政大地政系教授,惜根台灣協會理事長) 先來與後到,原民與漢人、原民與日人,台人與日人。作者進入山林,長期走動與駐足,凝視現場,通過清明的心、洗鍊的文字,影像不因知識化而意義薄弱,因有殖民與帝國記憶的貫穿。本書好看,值得捧讀品味;前輩楊南郡之後,作者書寫的台灣山岳、人與歷史,再次引人入勝。──馮建三(523山友、政大新聞系教授) 一位曾以

身體體驗為創作核心的藝術家的書寫,很難得地獲得金鼎獎的獎勵;這次他以橫斷記為題再度出發,每一個章節都是實地踏查及檔案發掘的成果。──林志明(臺北教育大學藝術與造形設計學系教授) 作者以最緩慢方式,一步一步地在舊地圖和山野之間來回,去挖掘那些被時代刻意中斷或切割的,乃至於難以到達的政治地理。──黃舒楣(臺大建築與城鄉研究所助理教授) 在山林地圖的空白處,有汩汩的血流動著。多重殖民的橫斷線背後,是未被書寫的反抗。記憶與空間紋理,在無轉型正義的政治治理下消失、荒蕪、異變、死亡,我們成了沒有故事的人。而高俊宏的山林踏查,何嘗不是走出一條轉型正義之路,其對死亡無可救藥的追索,正是故事開始

的地方……於是歷史不再遙遠於他方,而是結晶、內在於自身。──黃惠君(獨立策展人、台灣傷痕歷史研究者) 博物館如今做為展示典藏文物、肩負教育重任的機構,在成立之初的帝國主義時代,正是政權宣揚文明優越與資源支配能力的現代性展示場所。今日我們不能停止反省這段歷史,也不要忘記當年支持博物館充實館藏的殖產經濟體系,仍在這座島嶼留下產區、工廠、倉庫乃至抵抗遺跡所構成的豐厚系統性文化資產群。透過本書看見帝國、理解殖民,重新檢視臺灣擁有怎樣的文化資產,認識政府尚未完全履行承諾的原住民傳統領域劃設意義,思索島上人民何以至此及何去何從。──凌宗魁(國立臺灣博物館規畫師) 《橫斷記》是一本思考者的山

林探查紀錄,也是對臺灣歷史的深刻反省。──涂豐恩(「故事:寫給所有人的歷史」創辦人) 《拉流斗霸:尋找大豹社事件隘勇線與餘族》 泰雅族人無法想像存在著這種辛苦,從零開始、細心調查泰雅遺址,以文字及實際行動,一歩一腳印地走訪泰雅長輩,雖然長輩們都沒有機會讀書,但都有豐富的口述與記憶,是珍貴的瑰寶。山林的生活非常單純,部落的生活也非常簡單,甚至與外界隔離,身為泰雅族人,非常感謝俊宏教授及所有的工作人員。──雅幼.依馬信(黃秀珠,大豹群後裔、新北市部落大學編織課程講師) 俊宏是一位對原住民歷史用力很深的學者,他不僅蒐集口述、比對史料、繪製地圖,還實地勘查、仔細丈量、拍攝影像,

並清理道路。俊宏想做的顯然不僅止於歷史考證,我想他還希望透過歷史現場的巡禮,重建人們對原住民族抵抗歷史的敬意。這必須是對原住民族歷史深懷熱情的人,才能辦到。──高金素梅(原住民族立法委員) 隘勇線對俊宏來說,有著神奇的召喚。它被隱沒在荒煙蔓草間,因為俊宏多年的努力,那條在世代中被拉扯的軸線,可以從昔日的壓迫隔離到一個重新連結的線索。我知道俊宏是帶著使命的,記得有一次訪問俊宏關於大豹社的故事,半小時的錄音,居然被存成了十七個小時的檔案,更怪的是,那檔案什麼聲音都聽不見,他曾經跟我說,祖靈一直跟著他。雖然我聽不見祖靈的聲音,但是我相信這本書的完成,一定可以對祖靈有所交代。──范欽慧(台灣聲

景協會擔任理事長、國立教育廣播電台「自然筆記」製作主持人、國立臺北藝術大學兼任講師) 藝術家高俊宏,臺灣知名行動藝術創作者。這一次他身體力行,跨領域進行原住民研究,「行動」觸角深入新北市山區,特別針對三峽大豹溪流域消失的泰雅族,挖掘出一段塵封往事。 事實上,三峽在清末開山撫番就是一個熱區。首任巡撫劉銘傳在臺灣建省後,調派大量軍隊前往當地,美其名是招撫泰雅族,實際上是入侵族群領域,攫取豐富的森林資源。由於泰雅族英勇抵抗,使得清軍在此勝少敗多。到了日治初期,漢人武裝抗日大抵被鎮壓下去,於是從1900年後總督府開始把注意力集中在「理蕃」事務。三峽泰雅族自清末就不屈服於統治者,此刻日本殖民

者當然先以他們為征討對象。這場戰爭直到1907年才結束,最後的結果就是「滅社」,使得三峽再也不是泰雅族的故鄉。 學者高俊宏透過無數次田野調查與口述訪談,在既有成果的基礎上考察出數條隘勇線。其中最大的貢獻在於發掘大豹群較大部落四社,以及較小部落十五社,不啻為泰雅族研究做出重要的貢獻。加上作者文筆流暢,寫作如行雲流水,實為值得細讀、深思的好書。──許毓良(輔仁大學歷史學系副教授、《光緒十四年(1888)臺灣內山番社地輿全圖所見的新北山區:一段清末開山撫番的歷史追尋》作者) 我很高興終於遇到一位好伙伴,從此我們一同攜手完成大豹社事件與大豹社土地轉型正義的研究。年輕的俊宏有很多優點,研究的

工具也很齊全完備,同時兼顧文字與影像記錄,更難能可貴的是,俊宏對臺灣原住民充滿了關愛,甚至於說他有贖罪感。臺灣是原住民的臺灣,卻遭受幾百年被殖民統治的苦難。為了彌補內心的愧疚感,俊宏願意挺身而出、積極加入研究大豹社的行列。他擅長訪問和記錄,從山林與泰雅族的口述等角度,去思索大豹社的過去與現在及未來。我們從書中不難發現,俊宏對大豹社泰雅族持續追蹤,並留下記錄,好讓大眾知道族人不滅的歷史、及其毅力與魄力。──傅琪貽(國立政治大學民族系兼任教授、臺灣日本綜合研究所研究員) 2016年藝術家高俊宏以《群島藝術三面鏡》獲金鼎獎,但他無忌憚自批說,那些書寫援引太多西方理論,他正在寫的是身體走出的東

西。約莫一年後,我們讀到《橫斷記》,談親身走尋出來的隘勇線與大豹社,再來是眼前這本「找線」、「找人」的《拉流斗霸》,以身體走寫、每一筆都愈發動人,直到「在地」和「本土」都不足以形容的山林/靈之書,唯同時作為議題與理念的「原民」足以相契。──蔡佩桂(國立高雄師範大學跨領域藝術研究所副教授兼所長) 跟著高俊宏走入山林,沿途或是闊葉林篩落光影,或是觀音座蓮蕨森林,有時是整個「溺水」的森林,有時則向內收縮、閉合通道,更多是無窮無盡的五節芒叢,必須一步一刀砍路走。灰頭土臉的尋路者,仍帶有都市人的慌張,讀者尾隨他揮舞山刀劈開道路、在暴雨中躲進樹洞、遭藤蔓間的蜂巢高速撞擊、驚遇山豬覓食……每一幕都挑

戰著人與自然的生份、不適。對照書末隨著大豹群重返祖居地,獵人文化與山林的共享,擅用風向、方位、光照、分岔點、山稜走向、植物傾倒的面向作出判斷,隨森林呼吸,沈靜進入祖靈的世界,這一段旅程才有了完整的註解。──顧玉玲(國立臺北藝術大學人文學院助理教授,北捷潛水夫症工人戰友團召集人)

無語良師:慈濟大體捐贈意義之分析

為了解決骨灰罈禁忌 的問題,作者楊長憲 這樣論述:

本研究採人類學的田野調查法,探討慈濟在台灣社會推廣大體捐贈的緣起、發展過程、與現況;及其捐贈行為背後所涉及文化觀念上的衝突與轉化。本研究分別從「慈濟人文理念」、「儀式的象徵與意義」、「捐贈者及其家屬的意義詮釋」三部分來探討自願性的遺體捐贈行為。 研究發現:慈濟基於人間佛教思想,開創出多元「人菩薩行」的社會實踐空間──大體捐贈,提供社會民眾一個現代的身體布施法門;而當中慈濟儀式轉化捐贈者的生命價值,具有聖化的象徵意義;家屬則透過實地參與儀式,對於大體捐贈賦予「超凡入聖」的詮釋意義。 「慈濟」、「儀式」、「捐贈者及其家屬」,三者彼此互相影響與詮釋,遂使捐贈行為在台灣社會持續生產出豐富

且多元的詮釋意涵。

骨灰罈禁忌的網路口碑排行榜

-

#1.芙蓉玉 - 買喪禮

骨灰罈刻字禁忌、基督教骨灰罈刻字範例、骨灰罈顏色禁忌、骨灰罈刻字價格、骨灰罈禁忌、骨灰罈生老病死苦、天主教骨灰罐刻字、骨灰罐字稿、骨灰罈題字、骨灰罐刻法、 ... 於 www.mysunny.com.tw -

#2.捧骨灰罈禁忌的評價費用和推薦,DCARD、YOUTUBE

公公一樣身穿黃色壽衣,但外部用鵝黃色,粉紅色和粉藍色的色紙像木乃伊一樣繃帶式包起來,然後入棺,最後在我們各放入一朵紙花後闔棺。 當然這過程一直 ... 於 learning.mediatagtw.com -

#3.兔子人(10) 暗号 - 乐文小说

如此第四个『神兽』就是那可怕的恶魔,那会是非常棘手的敌人。 寧静的灵堂,夏洛克在傅普菈的骨灰罈上献上白花,没有父母,亲戚疏离,唯一的兄长傅普荻失踪被 ... 於 www.lewenkanshu.com -

#4.骨灰罈銘文規格有限制,骨灰罈刻字排列位置跟字數這樣寫才對!

骨灰罈 上的字叫做骨灰罈銘文,而墓碑上的字叫做碑文喔!而骨灰罈銘文內容有亡者家族堂號、亡者稱謂、姓名、生歿日期及後代子孫房數。 亡者家族堂號會在 ... 於 www.3080.com.tw -

#5.關於自用小客車載運先人骨灰罈問題? - Mobile01

版上朋友大家好,因為這問題不知道該發在哪一版?所以選擇閒聊版發問,若有不妥還請見諒!因為近期要將外公的的骨灰罈移置到別的納骨塔,日期以及時間都看好了, ... 於 www.mobile01.com -

#6.人走後,你希望怎麼被記住?新加坡長者打破禁忌 - 早安樂活

HappyUrns希望透過這個計畫,將骨灰罈轉化為人生旅程的紀念品,也鼓勵人們克服對死亡的恐懼,勇於面對臨終相關話題。 刻劃出每位長者的生命軌跡. 設計團隊 ... 於 lohas.edh.tw -

#7.詭靈筆記系列《換命》 - Google 圖書結果

放骨灰罈的是我妻子的房間,她活著的時候是住在二樓樓梯旁的第一間,因為方便服務 ... 而這個鬼還帶著我們玩了百物語的禁忌遊戲,若這個遊戲真的會召喚鬼魂,恐怕從我們踏 ... 於 books.google.com.tw -

#8.言情小說 - 禁忌 - Google 圖書結果

莫紹凡將大哥的骨灰罈,及遺物從日本帶回來,一堆親戚把莫家擠得水泄不通。幾個月前他們才聚在一起,因為莫家的喜事,同樣的男女主角,這一次又把他們聚在一起,卻是因為喪事 ... 於 books.google.com.tw -

#9.骨灰罈入家族墓

处理今年准备把老爸的骨灰盒安放到墓地,有什么禁忌吗. #高热# 上海投放异物者涉嫌什么犯罪?. 3、龙年,辰在东偏南30度,太岁当头,冲煞 ... 於 141099425.petsyinterieur.nl -

#10.圖解台灣民俗【新版】 - Google 圖書結果

據說修行高深的僧人,火化後會出現舍利子,連同骨灰收入骨灰罈,安奉於佛塔, ... 日常生活中,古人為了去除不好的凶兆,因而派生出各式各樣的儀式或禁忌,期能趨吉避凶。 於 books.google.com.tw -

#11.骨灰罈材質如何選擇?挑選骨灰罐3大注意事項

除骨灰罈材質外,骨灰罈的防潮性、抗震性、內膽都是關鍵,介紹6大骨灰罐材質與3大 ... 其實在骨灰罐的外觀、顏色選擇上是沒有什麼禁忌的,但在骨灰罐上的刻字,及骨灰 ... 於 crystaltrinity.com -

#12.你不得不信的民間禁忌 - 壹讀

一中空之物,如骨灰罐,空棺等。 二未經開光的神像或佛像,以及銅偶、木偶像。 三屍體或病重體虛的人。 四病人或死人穿過的衣服。 於 read01.com -

#13.紫晶夢斷 - Google 圖書結果

靈均乞求地說,「幾乎沒有人願意提到我父母,彷彿他們是個禁忌話題,當年到底發生了 ... 骨灰罈!那正是他要的,尋覓多年,終於找到意芊,而更令他驚喜的是,他還找到他們的 ... 於 books.google.com.tw -

#14.親人骨灰藏屋、做飾品?命理師揭露:擺床頭是禁忌! - 三立新聞

台南藝品店發現大量的骨灰罈,實際詢問命理師,他認為移動骨灰罈是必須經過招魂儀式,三魂七魄才會跟著過來,業者擔心影響運勢應該屬於心理因素。 於 www.setn.com -

#15.永別了小鬼! 妹妹捧骨灰罈離去 - LINE TODAY

小鬼在中午12點半多進行火化,約1.5小時後,妹妹捧著小鬼的骨灰罈離去,黃爸爸更不顧習俗禁忌,一路送愛子進入火化場。小鬼之後的長眠地雖都未公布, ... 於 today.line.me -

#16.骨灰罈

在香港購買骨灰盅時除了考慮教你骨灰罈字稿怎麼寫才正確. 骨灰罐刻字有眉角! 別以為骨灰罐字稿內容隨便寫都可以,想知道骨灰罈刻字禁忌、內容格式 ... 於 917225562.alejandrocorrales.com.co -

#17.【換骨灰罈】已封膠裝骨的骨灰罈可以換嗎... +1 - 健康跟著走

還是只能裝進更大的罈裡?,我有親人骨灰盒子放在靈骨塔3-40年了,但最近發現盒子的邊邊有點損壞,我想自己買漂亮一點的骨灰罐(大理石或玉石),但問題來了.. 我要把舊盒子的骨灰 ... 於 tag.todohealth.com -

#18.暫厝注意

別以為直接將骨灰罈放進塔位就可以,從選擇塔位到安奉進塔,通通都有對應的注意事項、拜拜須知,就連疏文寫法都有規定,看完這篇包你不會勿觸禁忌變成豬 ... 於 229035205.pikescafe.fi -

#19.下葬骨灰盒流程和注意事項你知道嗎?千萬別犯禁忌 - 每日頭條

今天上午,在安吉龍山源「韻園·竹之韻生態廣場」舉行了第四屆「竹之韻」生態安放儀式。活動現場,12名禮儀隊員身著白衣白褲,手捧逝者骨灰罈走到竹林里, ... 於 kknews.cc -

#20.骨灰罈禁忌 - VALANA

骨灰罈禁忌 . 二、敲定下葬的吉日。 2023-02-12. 停駐意思; 儿女,孙子等都可抱着,但不可随意落地。 2. 遷葬禁忌. 相信很多人都會好奇,替親人撿骨究竟有沒有什麼禁忌 ... 於 742453682.valana.es -

#21.抱骨灰罈一路喊「媽」!到火葬場才知…骨灰裝錯人 - 東森新聞

抱骨灰罈一路喊「媽」!到火葬場才知…骨灰. 屏東火葬場最近出了個大烏龍,差點讓死者家屬拿錯了骨灰,因為火葬場在火化作業後,把死者的骨灰放錯了, ... 於 news.ebc.net.tw -

#22.骨灰罈禁忌

妹妹捧骨灰罈離去- LINE TODAY; 為何撿骨要拔往生者牙齒? 網曝恐怖禁忌:會吃子孫- 聯合報; 偷骨灰罐「等同綁架死人」 - 蘋果日報; 骨灰盒下葬的几大 ... 於 ao.imag-suisse.ch -

#23.七里香雅石裡

骨灰罐,骨灰罈.骨灰甕工廠,禮儀公司,喪事,禮儀,殯葬,殯葬公司,殯葬服務,葬儀社,葬儀,葬儀服務,撿骨,喪事服務,撿骨師,往生,喪事禁忌,喪事的禁忌,靈骨塔,納骨塔,火化, ... 於 www.rung-yuan.com.tw -

#24.傻眼!想祭拜「骨灰罈」卻消失家屬控靈骨樓找嘸 - Tvbs新聞

有民眾去靈骨樓祭拜,當場發現岳父骨灰罈憑空消失,問了員工才發現因為施工被挪移,卻沒提前通知,更扯的是要查詢發現電腦沒有登錄資料,現場工人透露 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#25.「塑膠誆是玉」骨灰罈1個賣30萬!假殯葬榨乾退休男千萬元家 ...

9名受害人中,一名退休男子一口氣買了5個骨灰罈,該男還被誆稱投資靈骨塔位,且連續遭到多個殯葬詐騙集團先後詐騙,害得他不但抵押房子,甚至向地下錢莊借 ... 於 tw.nextapple.com -

#26.依生肖用五行顏色挑選骨灰罈骨灰罐,傳承石藝玉製骨灰罈

◎ 生肖鼠五行屬水,水對應黑、藍色,金生水,所以骨灰罈顏色適合白、乳白色,土剋水,所以骨灰罈顏色不適合黃、土黃色。 ◎ 生肖牛五行屬土,土對應黃、土黃色,火生土, ... 於 urntw.com -

#27.火葬場奇聞!死者家屬鬧翻,要求骨灰「一人一半」取走…撿骨 ...

老母親火化後,信傳統宗教的家屬拿出一個骨灰罐,說:「我要晉塔。」信阿門的拿出一個紙袋,說:「我 ... 喪禮7大習俗禁忌,他:根本是禮儀人員騙人的把戲|更多文章). 於 www.storm.mg -

#28.祖先的神識真在牌位及骨灰罈中嗎? - 菩提彼岸

龍德上師:祖先的神識真在牌位及骨灰罈中嗎? 佛法中開示,人往生後沒有解脫則會隨業往生六道,在民俗禮節中,每逢清明、重陽節我們都要祭拜祖先牌位 ... 於 bestzen.pixnet.net -

#29.習俗百科/靈骨塔位怎麼挑?貼「壽」字的不能買! 保庇網N…

如果有幸用自己的车辆 火化不能回頭在[問題] 載骨灰罈的車子- 看板funeral. 作者[問題] 載骨灰罈的車子三)走出火葬場、殯儀館大門時,禁忌一步三回頭、戀戀不捨。 Feb 10, ... 於 hgyaxm.casaruralcanjepet.es -

#30.突破禁忌!殯葬業揭「塔位佈置」祕辛 - Yahoo奇摩新聞

不過現在除了燒紙紮,還流行「塔位布置」,不以「燒」的方式,而是直接將先人所需物品放置在塔位的骨灰旁,就像幫祂布置新家般。 於 tw.tech.yahoo.com -

#31.骨灰盒埋葬的讲究和禁忌 - 知乎专栏

都知道对于祖先要保持尊敬的心理,所以在埋葬祖先的骨灰坛时一定要放同一水平线,放同一水平线的意思就是意味着一碗水端平,对祖先们都有一种平等的 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#32.寵物骨灰如何安置?你的思念牠都知道只要你好好的

寵物骨灰放在家裡有需要注意甚麼嗎? ... 目前市面上有販售許多精緻的寵物骨灰罈,也有許多客制的寵物骨灰罈可以按照寵物生前 ... 寵物頭七禁忌有嗎? 於 www.love-pet.com.tw -

#33.骨灰罐ㄩˋ的價格推薦- 2023年2月| 比價比個夠BigGo

閭仙派玄光上人陳松燦宗師骨灰罐靈骨塔納骨塔骨牌風水專家風水禁忌風水擺設現場展示【祖先合爐 ... 現貨|骨灰罐|骨灰罈|玉石骨罐:緬甸白玉【工廠直營】《希望傳承》. 於 biggo.com.tw -

#34.家族墓園遭破壞…「亡父骨灰罈被砸爛」他崩潰追兇網氣炸

命理專家楊登嵙先前曾表示,掃墓有時間禁忌、供品禁忌、不穿大紅大黑、孕婦不宜、7歲以下不宜、重症不宜、女性經期不可踩墓塚、不嘻笑怒罵喧嘩、不可褻瀆 ... 於 www.ctwant.com -

#35.客家民俗禁忌 - 第 167 頁 - Google 圖書結果

何況墓龜正處於祖先骨灰罈上方,不管是自己的祖墳,或是他人的墳墓,都不應經過或踩踏。 4.勿將蛋殼丟棄於地墓祭完,通常要將紅蛋分給參與掃墓者每人一粒食用,應將剝完的蛋 ... 於 books.google.com.tw -

#36.風水改運,神祖牌、祖宗牌及骨灰罈要特別注意 - 傳統習俗禮儀

就是經常在家中祭拜的祖宗牌、或已過世的家人的墳墓或骨灰罈也有些先人流傳下來的智慧。老師常說拜拜,要從家裹的神明或祖先拜起,家裹的都不拜,只拜 ... 於 ritelogist.pixnet.net -

#37.爺爺接過骨灰罈後,下一秒,卻做了一個讓大家都為之鼻酸的 ...

「這個小骨灰罈是我送您的禮物,請您緊緊抱住外孫吧。」 他請火化場的工作人員把一部分的骨骸放進骨灰罈,然後交給老先生,說:「外公,這給 ... 於 sanyau888.pixnet.net -

#38.[問卦] 骨灰罈入塔的時候摔到地上破掉會怎樣? - 看板Gossiping

剛好塔位在最頂的位置還要動用到梯子: 大家處理起來也都是小心翼翼的: 在接給"把骨灰罈放進去的那個人"的時候: 有稍微手滑了一下雖然最後沒事: 但是整個過程感覺就是很 ... 於 www.pttweb.cc -

#39.靈骨進塔的一些禁忌@ 常諄姓名學命理中心

入塔位蓋子不可封口,如三秒膠,透明膠帶,熱熔膠,續力康等。久之會濕氣纏繞,子孫破財或身體不佳。 10. 祖先牙齒放入骨灰甕,會吃子孫 ... 於 blog.xuite.net -

#40.製造、零售,提供全省喪事禮儀公司、殯葬業、葬儀社

骨灰罐的CP值 邊角料的利用. CP值,就是用最實惠的價錢,買到最實用的品質,我們用盡骨灰罈剩餘的下角料,成功的降低骨灰罈的成本,除了骨灰罈,手鐲寶石飾品,也都有 ... 於 www.johnyoung.com.tw -

#41.福爾摩沙疲憊:超・禁忌!社會荒謬劇 - Google 圖書結果

知道啊就沒有想要回來綠卡也拿到了彭先生點點頭金斗甕骨灰罈都倒了出來砸破了粉狀的骨灰散得到處都是那次大地震是把南郊山區的明山靈骨塔震壞了塔的三四樓的左邊坍了一 ... 於 books.google.com.tw -

#42.祭拜靈骨塔有哪些禁忌?盤點4大注意事項 - 金寶山

靈骨塔是讓逝者長眠安奉所在,陽上親人藉由至靈骨塔祭拜,表達對往生親人的思源追念之情,然而坊間流傳許多靈骨塔禁忌與民俗祭祀說法,大多數人為避免造成對神明與往生 ... 於 www.memory.com.tw -

#43.為何撿骨要拔往生者牙齒? 網曝恐怖禁忌:會吃子孫 - 聯合報

民眾會依照傳統習俗請專業人士幫忙將土葬的過世親友「撿骨」,整理後再放入骨灰罈內,但就有一名網友好奇「為何撿骨時,都要把牙齒拿掉,不能放入罈中 ... 於 udn.com