黃河 vs 長江的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦黃秋芳寫的 九歌110年童話選(未來會記得+現在很珍惜) 和劉仲敬的 逆轉的東亞史:給台灣人重上一堂東亞歷史課(套書,全五冊)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自九歌 和八旗文化所出版 。

國立政治大學 華語文教學碩博士學位學程 宋韻珊所指導 邵元婷的 漢德水類熟語隱喻研究 (2021),提出黃河 vs 長江關鍵因素是什麼,來自於水、熟語、隱喻、對比研究。

而第二篇論文國立政治大學 地政學系 白仁德所指導 胡迪的 收縮城市的多維度識別、演變特性、驅動因素之分析-以台灣為例 (2021),提出因為有 城市收縮、人口收縮、多維度收縮、空間自相關、空間異質性的重點而找出了 黃河 vs 長江的解答。

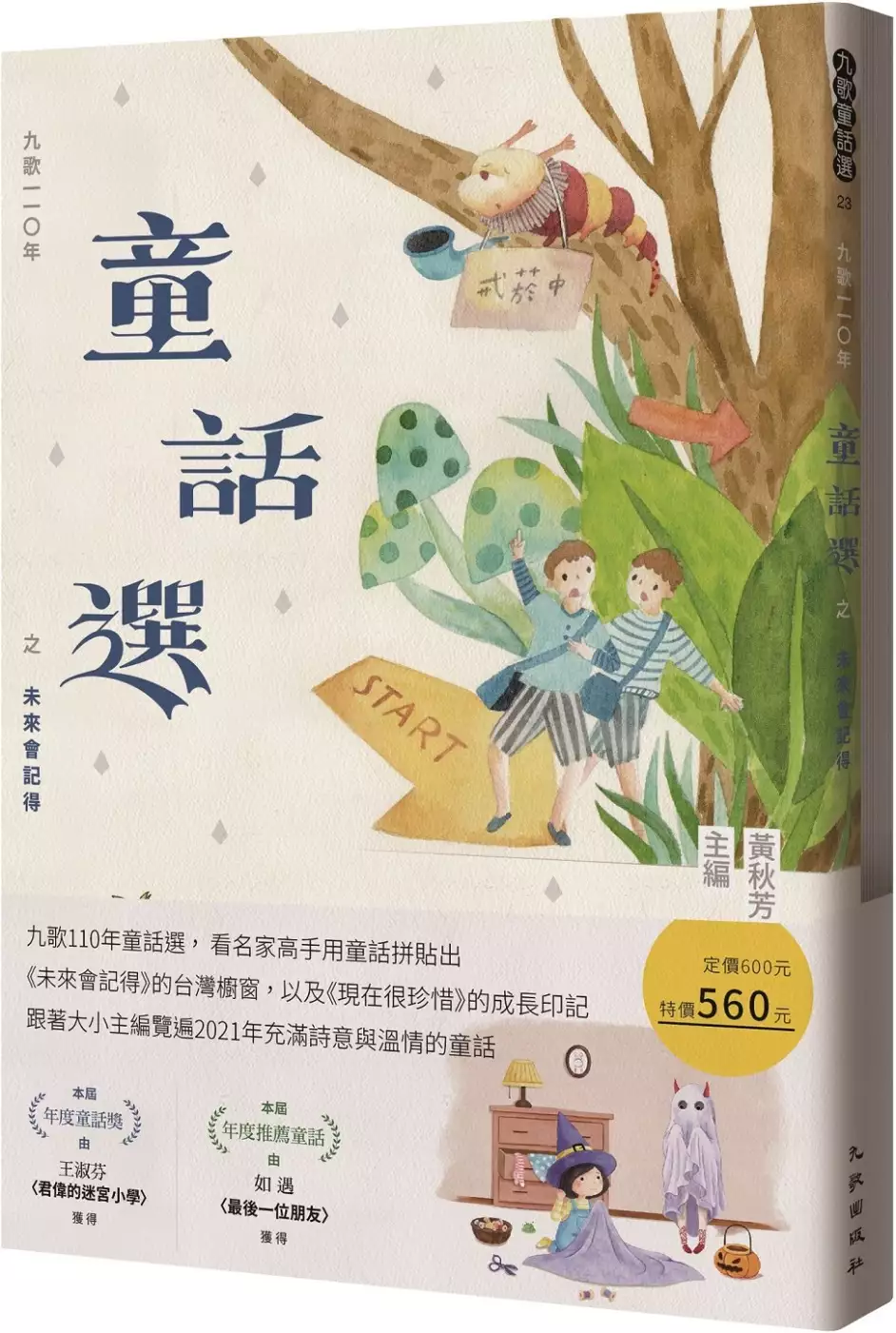

九歌110年童話選(未來會記得+現在很珍惜)

為了解決黃河 vs 長江 的問題,作者黃秋芳 這樣論述:

《九歌110年童話選之未來會記得》 狀元文昌要幫助一位凡間小孩打開智慧花,才能獲得畢業證書,他自信滿滿接下這個任務,沒想到卻遇到同學都叫他小笨蛋的蕭本堂,任憑狀元文昌念了上百次的般若智慧咒,甚至上千次都無法讓智慧花打開一點點,這該如何是好? 小青從《白蛇傳》出走,落腳台灣,但每到端午節恐慌症就會發作,她決定下猛藥,在端午當天勇闖台灣最熱鬧的小鎮──鹿港,她能安然度過端午節嗎? 延期二天後的開學日,早上七點三十分,張君偉如常和好朋友張志明一起上學,邊聊邊走,居然走到一條地上寫著「開始」的路口,學校不見了,卻遇見一隻抽菸的巨大毛毛蟲、凶巴

巴的獨角仙和仙女姐姐,到底哪一條路才是通往學校呢? 除了從各大報刊雜誌及各地方文學獎得獎作品中精選,本年度主編黃秋芳特別企劃「台灣櫥窗」主題邀稿,以每月台灣創作風景,藉由「體系書寫」,透過創作者一篇又一篇、一年又一年的相互勾連,收納了十二篇各界好手精彩的童話,形塑出屬於自己的小宇宙。 主編黃秋芳和三位小主編周芯丞、翁琪評、黃若華共同選出二十四篇精采童話,兼具成人與兒童的觀點。本書收錄其中十二篇,,從「在想像裡造景」到「在童話裡紀年」、「在故事裡顯影」,用童話描繪出十二個月份。受邀作家有童話創作名家林世仁、鄭宗弦、施養慧,深受小讀者喜愛的林哲璋、顏志豪、岑澎維,還

有首次跨界童話的陳郁如、邱常婷等。十二個作家從十二個體系中標示出「此時此地」,拼組出來這一年的童話紀史,留給未來的我們最珍貴的回憶。 本屆「年度童話獎」由王淑芬〈君偉的迷宮小學〉獲得。 《九歌110年童話選之現在很珍惜》 秋婆婆在等不老山谷一天一班的公車,要到城裡去看看朋友,等著等著,花貓、山羊、兔子都來了,但只有公車還沒來…… 鬼屋阿克厭倦嚇人的日子了,被他嚇過的小男孩小胖卻不怕他,還天天來找他聊天。接著一連好幾天小胖沒出現,阿克擔心他,便託老狗打聽才知道,小胖在陪爸媽去看房時,被困在另外一間鬼屋中,阿克決定要把他救出來……

蝦族的小龍對雲雨學和天廚訓練班一點興趣都沒有,卻在媽媽的要求下,吊車尾考上訓練班,三番二次記錯配方差點提早退學,小龍能順利成為天氣廚師嗎? 主編黃秋芳和三位小主編周芯丞、翁琪評、黃若華共同選出二十四篇精采童話,兼具成人與兒童的觀點。本書收錄其中十二篇,從各大報刊雜誌及各地方文學獎得獎作品中精選,包含透過「傘,一朵又一朵愛作夢的花」顛覆傳統童話風貌,充滿溫暖的故事如同「燈,夜裡的小太陽」,還有「微笑,一彎窄窄的船」遨遊在生命的長河之中,包含名家王文華,童話得獎常客鄭玉姍、李慧娟,創作新秀王麗娟、鄭若珣等,適合二○二一年閱讀的充滿詩意與溫情的作品。

本屆年度推薦童話由如遇〈最後一位朋友〉獲得。 本書特色 ★年度童話獎由王淑芬〈君偉的迷宮小學〉獲得。年度推薦童話由如遇〈最後一位朋友〉獲得。 ★由大主編黃秋芳和三位小主編周芯丞、翁琪評、黃若華除了從各大報刊雜誌及各地方文學獎得獎作品外,再加上由大主編黃秋芳企劃邀稿作品的「台灣櫥窗」,共同精選110年度好看又有趣的童話,兼具成人和孩子的觀點。 ★搭配細緻動人插圖,更添加閱讀童話作品的趣味。

漢德水類熟語隱喻研究

為了解決黃河 vs 長江 的問題,作者邵元婷 這樣論述:

水自古以來對人類的生存就是不可或缺的存在,長江、黃河滾滾不斷的江水孕育了中國幾千年的歷史。不論是古代的詩詞書畫亦或者是民間傳說故事,水都有著不同的象徵意義。而熟語的使用,亦是經過長時間歷史及文化的累積,能展現豐富且獨特的文化特質,人們會根據水的特性以及對人類的影響產生不同的隱喻概念。本文以源於Lakoff & Johnson(1980)的概念譬喻理論(conceptual metaphor theory)為基礎,透過「來源域」和「目標域」的映射,分析水在漢語以及德語熟語中的隱喻使用,進而瞭解其概念的建構過程以及不同民族思維。本文針對漢語及德語,以教育部《重編國語辭典修訂本》、《成語典》以及《

杜登辭典》所收錄之與水相關之熟語為分析對象,探討其隱喻使用及語義範疇上的共同點及差異處,作一跨語言、跨文化的對比研究。藉由探討「水」在德語及漢語中隱喻與文化概念,進而了解不同語言及文化之間的異同。

逆轉的東亞史:給台灣人重上一堂東亞歷史課(套書,全五冊)

為了解決黃河 vs 長江 的問題,作者劉仲敬 這樣論述:

「暗黑的、課本不教的、另眼的」中國史, 不過更換了一副你的眼鏡! 一部逆轉的東亞史, 大膽企圖更新你的大腦和思考方式! 為何不是逆轉的中國史? 因為你不可以在廬山裡看廬山,你不可以欺騙自己,把換湯視作換藥! 為何是逆轉的東亞史? 因為只有在東亞、內亞和東南亞的大結構裡,「中國」才乖乖現出原形! ======================= 逆轉的東亞史,就是愛因斯坦的物理世界,它可以讓時間逆轉,它可以解釋牛頓的物理世界,但反過來不行。拋棄掉原本的中國框架,我們就會看到愛因斯坦式的歐亞大陸世界: 逆轉的東亞史=胡(匈奴、鮮卑、突厥、蒙古、滿洲等)+漢

(中國?)+越(吳越、閩越、南越、滇越、越南等) 逆轉的東亞史,可以被看作是一部東亞大陸內部各族群之間殖民與被殖民的歷史,而「中國」更多時候是一塊被殖民地。 逆轉的東亞史=內亞政治文化勢力+中國政治文化勢力+東南亞政治文化勢力 █逆轉的東亞史,是內亞、東南亞、中國三種文化及政治勢力角力與互動的歷史: A、內亞政治文化勢力:主要分布在長城以北,透過草原大通道(或者從國際貿易的角度說,叫「絲綢之路」)與進步的西方保持密切聯繫,從而具備思想、技術和軍事的優勢。 B、東南亞政治文化勢力:在上古和中古時代都還盤踞在長江以南(直到蒙古勢力南下,才逐漸退縮到今天的中南半島),它

透過海洋、船隻而與南亞、西亞保持貿易、技術文化的交流,進而成就經濟繁華,並保有自己的文化多樣性。 C、位於長城以南和長江以北的「中國」:其核心是黃河中下游的窪地,以及在此地逐漸發展出來的一套政治和文化體系。從歐亞大陸的交流史來看,中國處在遠東的末端。當然朝鮮半島和日本列島更是孤垂之地,在大航海時代到來後直接與西方對接,才不必仰賴來自中國的觀念、思想和技術。 逆轉的東亞史,並非在牛頓物理世界裡做局部翻新,而是大膽引進愛因斯坦式的量子物理學,因此歷史出現了一種類似「時間逆流」的現象,對傳統史觀熏陶下的中國史讀者,產生奇異、新鮮、「怎麼可能」的複雜感覺。 █具體而言,本系列有歷史認

知上的五大逆轉: 1、逆轉了對「若干具體史實」的認知 (例如:赤壁之戰實際上是「中國」和吳國之間的國際戰爭!) 2、逆轉了對「整體中國歷史」的認知 (例如:「中國」不過是地理和一套文化政治體系,歷史上從來都不是國家!) 3、逆轉了對「今日中國(PRC)和各省之間」的歷史認知 (例如:「滿洲」也可以像「中國」那樣,建構出一套自己的朝代史!) 4、逆轉了對「遊牧/內亞」的認知 (例如:他們因擁有西方的先進思想和技術,將之輸入並征服中國!) 5、逆轉了對「百越/東南亞」的認知 (例如:百越本是東南亞文化圈的一部分,對抗中國大一統文化,保持其多樣性至今

!) █逆轉後的東亞歷史,更呈現出各種新的面孔,引發諸多新的想像: ★夏、商、周三代都源自晉(山西)?晉原來是比匈奴還古老的遊牧民族,是草原/內亞勢力在中國的最前線!為何? ★韓趙魏三家分晉:是晉國內部親中國派和親草原派的大決裂!而中國派建立的魏國最弱,第一個被秦國消滅! ★黃金面具、青銅神樹、太陽神鳥……四川三星堆文明不是來自外星人,也不是來自中國人,竟源自美索不達米亞平原! ★「夜郎自大」的夜郎國其實勢力真的很大!這句成語的背後,竟然隱藏著一頁漢帝國「武統」西南諸國的血淚史!! ★赤壁之戰不是「中國」內戰,而是在名叫「天下」的國際體系內由「中國」與「吳國」之間發

生的國際戰爭! ★南朝的真相:宋、齊、梁三個政權其實就像中華民國在台灣,而陳朝則是江南(台灣)的本土政權! ★燕雲十六州=台灣,遼=美國,宋=中國?千年前的燕國歷史早已解答今日台海難題? ★宋明以後的中國男人講究權謀享樂,弱不禁風,而中古以前的吳越男人斷髮紋身、割臂為盟,才是真男人? ★別再被國恥教育洗腦!「上海租界」真的是外國人按租地章程(契約),花錢和不同地主租的若干土地,而清政府很高興華洋分居,不用再管! ★如果沒有雲南本地政權(滇國、南詔、大理)與「中國」對抗,今日的東南亞國家(越南、緬甸、泰國等)恐不存在,為何? ★南亞佛教輸入中國和西方基督教輸入中國一樣,背

後竟然也有信貸金融、商業科技?但宋明以來卻被士大夫收割佛教資源並掩蓋,為何? ★四川和重慶成為抗戰「大後方」,實際上是被蔣介石利用、強迫「愛國」的犧牲品!而所謂的「大後方」竟然依靠東南亞,為何? ★上海「工部局」(市政委員會)竟然不用對英美政府負責,而由納稅人會議自治?華人只求財富、政治投機的德性導致「上海自由市」邁向衰亡?為何? ★張作霖是滿洲本土主義者,而兒子張學良則是大中國主義者?沒有東北易幟(親中國),就不會引起滿洲事變(日本干涉滿洲親中),為何? ======================= █逆轉的東亞史,全五冊內容介紹: 壹《非中國視角的東南:吳越

與江淮篇》 在一般讀者的認知裡,吳越地區是中國文化的一部分,但在文化人類學上,中古時期以前的吳越其實具有強烈的東南亞屬性。若從考古學和人類學角度來看「東南亞」,是指從長江以南、一直往南延伸到今日的東南亞,並且包括台灣在內的廣大範圍。 《淮南子‧齊俗訓》就有記載吳越習俗與中國的不同:「胡人用頭骨盛酒發誓、中國歃血為盟,吳越割臂為盟」,其實,吳越民族那種在自己身上割出傷痕的習俗,至今仍經常見於印尼的加里曼丹,足見古代吳越文化反而更接近東南亞文化。 打破大一統的中國框架後,不同於「中國」的雅言和束髮帶冠,說古越語、行斷髮紋身的吳越,到底呈現了哪些和你原本認知不一樣的歷史呢?

貳《非中國視角的西南:巴蜀、滇與夜郎篇》 所謂「西南」──四川、貴州和雲南,從來就不是漢武帝眼中的西南夷,也不是蔣介石抗戰時期的「大後方」,更不只是帝國邊陲!從世界史的角度來看,反而是文明的樞紐!它掌握了連接內亞和東南亞的商業通道,是「東南亞萬邦之母」! 非中國視角的西南,化身為巴蜀、滇、夜郎三種文化和政治實體,與中國的政治勢力不斷拉扯、對抗。像是在十九世紀,巴蜀就因為英帝國的國際貿易體系沿長江的深入,竟然反過來主導了東亞近代史的書寫方向,例如四川新興資產階級士紳發起的保路運動,就因此間接導致清帝國的瓦解。 對此,本書打破傳統「從中原看天下」的敘事觀點,改從更宏觀的世界史角

度梳理巴蜀、滇、夜郎。因此,與其將「西南」放進「東亞」的框架,倒不如將之放入「東南亞」的論述脈絡更為適合。 參《非中國視角的華北:晉、燕、齊篇》 晉、燕、齊分布在今天的山東、山西、河北、內蒙和遼西一帶,他們是分別來自內亞與東北亞的古老民族;在歷史上的晉、燕、齊如今被帝國稱為「華北」,不只是帝國權力中樞,更是內亞與東北亞勢力進入東亞的灘頭堡! 被史家作為春秋與戰國分界的韓、趙、魏「三家分晉」,表面上是卿大夫僭越權位,奪取諸侯權力,但實為晉國內部的內亞勢力和東亞勢力大決裂。又如燕國位於內亞、東亞、東北亞的邊疆,是內亞和東北亞勢力進入東亞/中國窪地的必經通道,所以自古以來即是兵家必

爭之地;燕國的沒落和再起,恰恰反映出東北亞勢力取代內亞勢力、成為東亞新霸主的歷史進程。至於齊國與燕國系出同源,都是上古環渤海文化圈的繼承者。齊桓公得以崛起,就與當地土著萊人的支持密切有關。然而,齊桓公的稱霸卻也讓齊國捲入東亞諸夏/中原的外交體系,使齊國逐漸脫離東北亞文化圈,墜入東亞/中國窪地的深淵。 想知道為何歷史上的華北總是衝突不斷?而久經戰亂後卻又能成為帝國的權心中樞,向東亞世界輻射其影響力?就必須從「晉」、「燕」、「齊」這三支分別來自內亞與東北亞的民族切入,探討他們進入東亞以後,與諸夏各國的外交互動。 肆《非中國視角的上海:上海自由市篇》 一般認為,上海之所以能從一個沒

沒無聞的小漁村,在十九世紀一躍成為東亞最富強的國際大都會,是憑藉其適合國際貿易的優越地理位置。但更為根本的原因是上海自由市所採用的自治制度和司法體系,進而確保了商業發展、財富增長及不被剝奪。 然而上海自由市最終走向「南非化」與「南越化」:前者是指上海人口過度擴張,華人的政治投機與功利風氣造成上海自治秩序的崩潰;後者指共產國際透過收編華商的白手套方式滲透工部局。接二連三的內憂外患,終使上海自由市走向衰亡。 本書是第一本以「英美自由主義憲制」角度分析上海「租界」的作品,試圖逆轉自二十世紀以來中文世界普遍以反殖、反帝視角理解上海「租界」的觀點。讀者會發現,讓上海「租界」邁向富強的正是英美

自治體制與法治精神,而國共兩黨卻聯手將之瓦解。 伍《非中國視角的東北:滿洲國篇》 作為一種歷史概念的「滿洲」,其地理範圍不僅僅包含今天屬於中國「東北」的行政區域,而是囊括了今日河北(燕地)、膠東半島的泰山以東(齊地)、遼東半島、朝鮮半島、東蒙古,一直到俄羅斯濱海區的廣袤土地。因此,本書的「滿洲國」,不是單指狹義上由日本扶植下於一九三二年成立的「滿洲國」,而是廣義上的「滿洲」概念。 本書並非是一部嚴格意義的「滿洲」通史,而是從政治演化的角度,分析「滿洲」歷史的「衝突性」──即封建秩序與帝國體制的交互更迭。此種「衝突性」在歷代滿洲政權皆明顯可見,如渤海國、遼、金乃至於滿清。滿清的

興起得力於強大部落聯盟的封建秩序,但在入關後接受漢文化,逐漸轉變為中國式的帝國體制。雖然從康熙到乾隆等滿清皇帝皆盡力維護滿洲的傳統習俗與封建文化,但最終也無法避免滿清帝國的最終衰亡。 因此,理解滿洲的政治演化,也能夠反過來認識中國傳統史觀「天下大勢,合久必分,分久必合」的內在邏輯。 ※此商品為五冊塑封版,無書盒。

收縮城市的多維度識別、演變特性、驅動因素之分析-以台灣為例

為了解決黃河 vs 長江 的問題,作者胡迪 這樣論述:

20世紀末以人口流失為核心特徵的城市收縮現象獲得了普遍的關注。2020年台灣人口進入負成長,且面臨少子化與高齡化危機。本研究依據常住人口與戶籍人口數據,運用探索性空間數據分析方法,對於台灣人口收縮的縣市與鄉鎮市區進行識別。對於人口收縮縣市,進行經濟、建成環境、城市活力之多維度收縮再識別。分析收縮之各類特性,探討導致人口收縮之影響因素,最終為收縮治理之可行性提供參考。台灣本島存在11個人口收縮縣市、202個人口收縮鄉鎮市區。最早的城市收縮始1980年,從郊區化階段至再都市化階段都有城市發生收縮。在11個人口收縮縣市呈現出5類空間格局。在大多數人口收縮縣市,人口密度高的鄉鎮市區也不能避免收縮。全

局空間自相關分析表明2000至2020年的戶籍人口變化存在空間正相關性。2005年以後在鄉鎮市區層級,收縮與非收縮的趨勢越來越明顯。在這11個人口收縮縣市中,2個人口收縮縣市出現建成環境收縮;3個人口收縮縣市出現城市活力收縮;6個人口收縣市出現建成環境、城市活力收縮。兩階段集群分析依據鄉鎮市區之發展現況將全部鄉鎮市區分為4類。各個類型的區域都存在收縮鄉鎮市區,但是收縮鄉鎮市區的比例大不相同。集群分析結合空間分析,最終本研究發現都市化與郊區化都導致了台灣的收縮,但是作用的區域不一樣。大部分收縮縣市的空間格局與都市化有關。基隆市和嘉義市最有可能逆轉收縮。在縣市人口收縮驅動因素分析中,兩組縱橫資料模

型最終都以固定效應模型作為最終解釋模型。縣市戶籍登記人口縱橫資料模型之調整R²為0.643,優於縣市人口總增加率縱橫資料模型的0.272。縣市戶籍登記人口縱橫資料模型分析表明,離婚結婚登記對數、公司登記現有家數、平均每戶可支配所得、道路里程密度,對於戶籍登記人口數產生正向影響。老年人口比率、刑案發生數對於戶籍登記人口數產生負向影響。工業服務業發展對於鄉鎮市區人口收縮影響之空間異質性分析結果如下。採用逐步法之最小二乘估計表明,在鄉鎮市區,場所單位數變化率、平均每員工全年薪資變化率對鎮市區戶籍人口變化率產生正向影響;從業員工人數變化率對鄉鎮市區戶籍人口變化率產生負向影響。地理加權迴歸模、多尺度地理

加權迴歸模型表明各個自變數在不同鄉鎮市區不僅影響大小不同,甚至可能會產生相反的作用。影響因素的空間異質性給收縮治理帶來巨大挑戰。面對收縮的態度、收縮治理策略都應該依據城市收縮的維度決定,並且必須考量影響因素的空間差異。