11月 澎湖 會 冷 嗎的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦謝三泰寫的 火燒島:流麻溝十五號 和郭晶的 武漢封城日記都 可以從中找到所需的評價。

另外網站[夏灩Q&A] 澎湖適合幾月去旅行呢(澎湖適合旅遊季節)也說明:4月:還是會碰上起風的狀況,也有機會碰到溫暖的天氣,春天後母心的氣候 ... 11月:起風,天涼,但還是有機會碰上無風好天氣,澎湖正式進入旅遊淡季。

這兩本書分別來自遠足文化 和聯經出版公司所出版 。

國立清華大學 台灣文學研究所 劉柳書琴所指導 呂政冠的 二十世紀初期台灣口述傳統的現代性轉轍:以傳說與印刷媒體的關係為中心 (2021),提出11月 澎湖 會 冷 嗎關鍵因素是什麼,來自於口頭傳統、口頭檔案、民間文學、文類、傳說、現代性、楊乃武、嘉慶君遊台灣、廖添丁。

而第二篇論文國立中正大學 法律系研究所 謝哲勝所指導 陳奕澄的 船舶油污染侵害國際商港之民事責任 (2021),提出因為有 國際商港、船舶油污染、公共信託理論、污染損害、責任限制、責任保險、直接請求權、外國判決承認與執行的重點而找出了 11月 澎湖 會 冷 嗎的解答。

最後網站冷氣團來襲!今北部、東北部天氣轉冷低溫剩15度則補充:另外,東北風明顯偏強,臺南以北、花東(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9~11級強陣風,其他沿海空曠地區亦有較強陣風,鄰近 ...

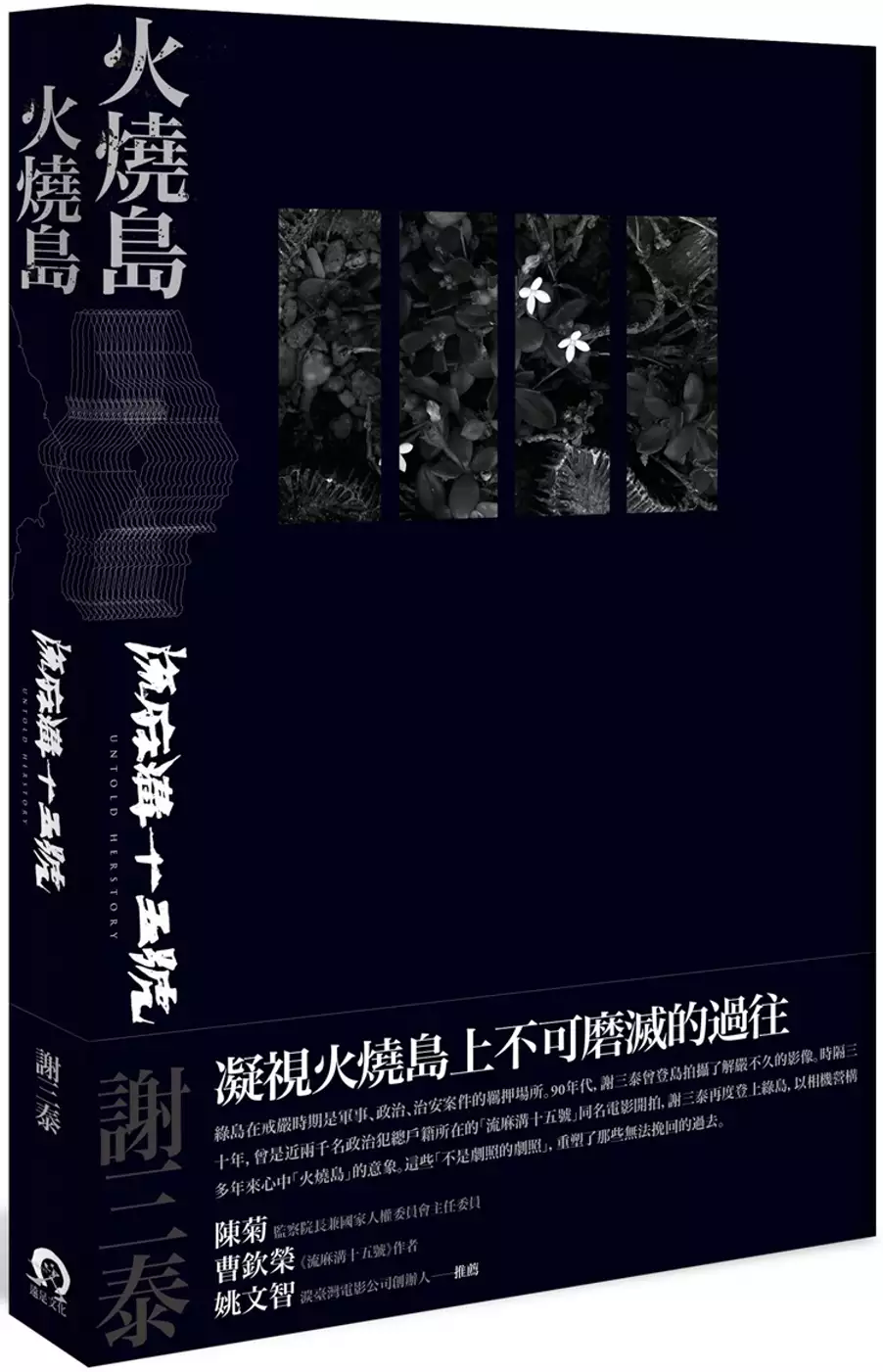

火燒島:流麻溝十五號

為了解決11月 澎湖 會 冷 嗎 的問題,作者謝三泰 這樣論述:

凝視火燒島上不可磨滅的過往 舊稱「火燒島」的綠島,在戒嚴時期為軍事、政治、治安案件之羈押場所,含括1951至1970年間之新生訓導處時期,1972至1987年間之綠洲山莊時期(國防部感訓監獄)。解嚴後空間解放,綠島監禁設施成為人權紀念的重要址所,許多當年的故事也一一傳述解密。攝影家謝三泰,在90年代初期登上綠島,為此地拍攝了解嚴不久的影像。 時隔三十年,曾為近兩千名政治犯總戶籍所在的「流麻溝十五號」,同名電影在綠島開拍,劇組正整理與重建了這些人權史重要的場景,謝三泰於焉再度登上綠島,藉逢此時以相機營構出多年來他心中「火燒島」的意象。這時差三十年的兩套攝影作品,將帶領讀者重新

凝視火燒島那段不可磨滅的過往。 各界推薦 陳菊,監察院院長兼國家人權委員會主任委員 曹欽榮,《流麻溝十五號》作者 姚文智,湠臺灣電影公司董事長

11月 澎湖 會 冷 嗎進入發燒排行的影片

民宿資訊:https://liuchiutaiwan.com.tw/bnb/aurora/

【訂閱】&觀看北漂更多影片:https://reurl.cc/Mv6LqK

北漂的IG:https://instagram.com/wellcomehome2020

阿松 一毫 喬琪 市民

四人組又來啦!!!!!

這次真的幹話又逼到爆誒

哈哈哈

一起跟我們去海島歷險吧!!

你們一定不知道4月也可以玩海水

台灣有個溫暖的海島---小琉球

海水依然溫暖不會冷!

這次入住小琉球看夕陽最美民宿-歐若拉

窗戶外就是大海真的好神啊啊啊

完全不用在往外跑誒

大家可以去住看看 保證美

music:https://www.youtube.com/watch?v=VMYUXR1W4Qg

thxs Ikson

#小琉球 #屏東景點 #台灣旅遊

二十世紀初期台灣口述傳統的現代性轉轍:以傳說與印刷媒體的關係為中心

為了解決11月 澎湖 會 冷 嗎 的問題,作者呂政冠 這樣論述:

論文摘要口述傳統曾經是民間社會傳遞訊息、交流經驗最重要的媒介;但是當口述傳統遇到名之為現代性的文化場域時,為了適應受眾結構的改變,產生了一定程度的調整。二十世紀初期是印刷媒體報紙頻繁地介入口頭傳播軌轍的時期,其中又以傳說文類最為明顯。因此本文將以傳說和印刷媒體的關係,進行其媒介轉轍的現象描述,並從中思索口述傳統的現代性意義。本文選擇了三個傳說案例,來說明三種口述傳統的現代性意義。第一則是「楊乃武」,約莫是在1920年前後以商業戲劇的形式傳播至台。這則渡海而來的傳說為我們展示現代語境底下,口述傳統亦會透過商業與人口移動,得以加速傳播,並擴大傳播範圍。「楊乃武」在傳說形成到傳播至台的過程中,經歷

多重轉轍的過程,在傳統冤案的基礎上,加入了現代司法的感性敘事,並使其在無傳說物依附的情況下,得以在台持續流傳。多重轉轍是現代口頭敘事的必然情況,但是本文舉出「嘉慶君遊台灣」為例,透過該則傳說形成的歷史記憶與地方起源說詞,藉此說明口述傳統在遭遇文字媒體時,並非全然的失守。一個仍保有活潑的傳講潛勢的傳說,證明了口述傳統在現代語境下仍然保有其生命力。最後,本文以「義賊廖添丁」的傳說生命史為例,指出亦有由文字流向口傳的「反向轉轍」的狀況。而這種反向轉轍的發生,必須同時建立在傳統框架的穩定敘事,與民間反應現代想像(或殖民想像)下的情境關係。因此本文認為「廖添丁」應該算是台灣第一個大型的當代傳說。最後本文

則以「口頭檔案」與「文字媒介」的觀察,去思考文字/口頭之間的相同與差異,並指出文字的侷限性,及其反應講述語境的可能性。

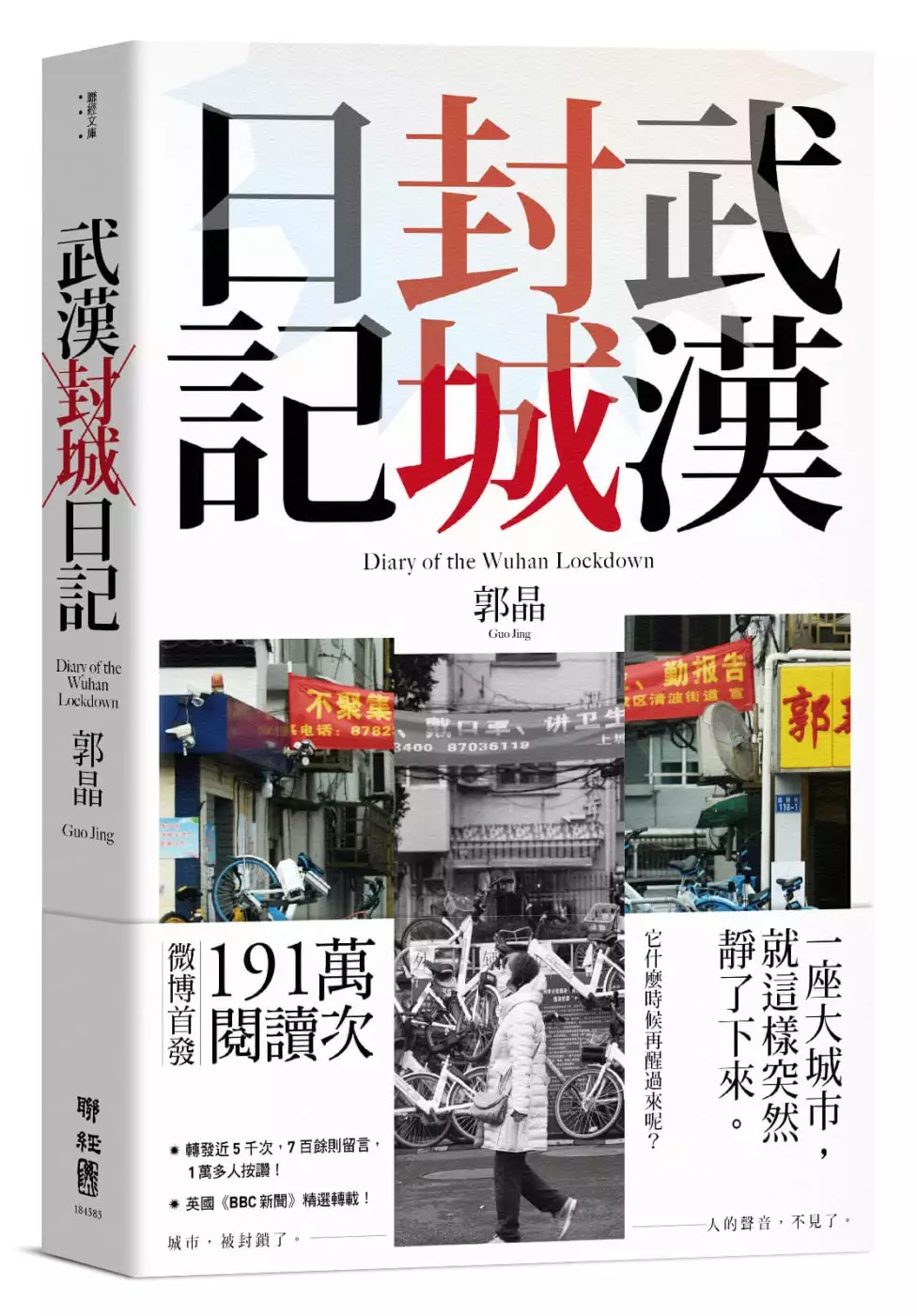

武漢封城日記

為了解決11月 澎湖 會 冷 嗎 的問題,作者郭晶 這樣論述:

一座大城市,就這樣突然靜了下來。 它什麼時候再醒過來呢? 城市,被封鎖了。人的聲音,不見了。 ★ 微博首發191萬閱讀次,轉發近5千次,7百餘則留言,1萬多人按讚。 ★ 英國《BBC新聞》精選轉載。 ★ 美國《紐約客》雜誌、《每日星報》、法國《法新社》、韓國《首爾報社》、阿根廷《號角報》報導。 2020年1月23日,星期四,號稱「九省通衢」的武漢市由於要防止新型冠狀肺炎疫情擴散,宣布所有公共運輸停止運行,隨後湖北省黃岡、鄂州、仙桃、赤壁等城市也跟進,開始了史無前例的「封城」防疫戰,消息一出,舉世譁然。 郭晶是位社工,她以社會工作者獨特的眼光,在封城後有意識地持續書

寫、思考、細膩的記下自己的日常生活,寫出了城裡人們的恐慌、懼怕、焦慮和堅強,情感深刻、動人且入微。 即便孤身在封鎖之中,郭晶仍想盡一己之力做點什麼。她盡力關懷城市停止運作時仍需要工作的清潔工、努力發出自己的聲音、記錄周遭的變化。人被隔離的特殊心理變化,以及在此情況下人與人之間連結的重要性與溫暖,是如此真實且讓人憂傷。 城到底要封閉多久?沒人知道。疫情到底擴散得多嚴重?沒人知道。 網路流傳的各種聳動影片,是真的嗎?沒人能肯定。 在即時新聞與資訊傳遞如洪水般每秒不斷沖刷人們認知的現在,我們竟無法確知在一座封閉的城市裡,人們到底過著什麼樣的生活。而在疫情不分國界、距離,成為世人

關注的焦點時,郭晶發出的微小聲音因此彌足珍貴,她說: 有人說疫情過去,人們就很快會忘記,但遺忘沒有那麼容易。 我們可能無法記得所有人,但我們大部分人都無法忘記這段時間。 我們還會帶著這段日子的記憶生活下去。 大家擔心的遺忘究竟是什麼? 是我們的社會不能因為這場疫情而有所改善,是下次發生類似的災難的時候依然沒有完備的防控體系,擔心依舊會有人要做無謂的犧牲。 各界推薦 何欣潔(《端傳媒》記者) 吳忻穎(前澎湖/新北地檢署檢察官) 吳曉樂(作家) 李志德(資深媒體人) 李惠仁(《并:控制》導演) 沈秀華(清華大學社會學研究所副教授) 林立青(作家

) 阿 潑(文字工作者) 陳信聰(公視《有話好說》主持人) 彭仁郁(中研院民族學研究所副研究員) 黃益中(高中公民教師、《思辨》作者) 葉佳怡(作家) 葉 浩(政治大學政治系副教授) ──依姓氏筆畫排序

船舶油污染侵害國際商港之民事責任

為了解決11月 澎湖 會 冷 嗎 的問題,作者陳奕澄 這樣論述:

臺灣規範船舶油污染民事責任的主要法源為海洋污染防治法(簡稱海污法),經比較法的觀察,與1969年油污損害民事責任國際公約之1992年議定書(簡稱CLC1992)存在下列差異:例如地理要件、船的要件、油的要件、責任主體、排他條款、免責事由、污染損害的定義、強制保險及直接訴權、時效、管轄權及外國判決之承認與執行等,此等差異皆是海污法未來修法所需注意之事項。國際商港之客體性質為公共信託財產,屬於民事客體,可為物權之客體。商港水域所有權在實質上屬於全體國民,名義上為國家所有;透過制定法之授權,將商港水域經營權轉化為港務公司私有,並課予公共信託義務之限制。海污法修法時應明確污染損害之定義,包含清除油污

染、復原及預防措施費用、財產損害、環境損害、純粹經濟上損失及懲罰性賠償。至於非財產損害應非海污法污染損害之求償範圍,如適用民法第195條第1項,宜引入「觸碰法則」而限制之。船舶所有人責任限制之制度設計考量從一開始鼓勵航海之特權,轉變成為務實考量-部分賠償優於完全無法受償。因此,有必要將限責基金之設立作為行使責任限制之要件。此外,宜授權主管機關以法規命令定期檢討限責金額。強制責任保險之直接請求權應定性為被害人的特別權利,其行使要件、抗辯事由及時效等,有待立法補充。此外,縱使CLC1992明列抗辦事由,但妨訴抗辯是否屬於CLC1992所列抗辯事由仍有爭議,海污法修法時應特別釐清。CLC1969、C

LC1992及燃油公約,對於外國判決之承認與執行均以自動承認為原則。相較而言,臺灣非公約締約國,臺灣船舶油污染民事責任判決在外國之承認與執行將遭遇較多的法律實務阻礙。

想知道11月 澎湖 會 冷 嗎更多一定要看下面主題

11月 澎湖 會 冷 嗎的網路口碑排行榜

-

#1.Q:第一次去澎湖,應該要怎樣開始規劃行程?

澎湖 旅遊行程住宿Q&A(不定時更新) ... 第八:國內線飛行高度約一萬英尺,會晃很正常,別大驚小怪 ... Q:10月11月適合帶小朋友(6y和3y)去澎湖玩嗎? 天氣好嗎?風會 ... 於 zh-cn.facebook.com -

#2.旺季玩法各不同!澎湖的旅遊季節?第一次來玩要排幾天? - Wix.com

澎湖 雖四面環海氣溫應要較溫和才對, 但因地表缺乏良好的植被,在夏季時陸地易因日照而加溫, ... 已更新:2020年12月11日 ... 開始進入旅遊淡季~此時遊客會大幅減少。 於 tsan39.wixsite.com -

#3.[夏灩Q&A] 澎湖適合幾月去旅行呢(澎湖適合旅遊季節)

4月:還是會碰上起風的狀況,也有機會碰到溫暖的天氣,春天後母心的氣候 ... 11月:起風,天涼,但還是有機會碰上無風好天氣,澎湖正式進入旅遊淡季。 於 summerya888.pixnet.net -

#4.冷氣團來襲!今北部、東北部天氣轉冷低溫剩15度

另外,東北風明顯偏強,臺南以北、花東(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9~11級強陣風,其他沿海空曠地區亦有較強陣風,鄰近 ... 於 times.hinet.net -

#5.胡宗南上將年譜 - 第 xviii 頁 - Google 圖書結果

來臺後,於四十四年奉命出任澎湖防衛司令官四年,期間並支援金門砲戰,終獲勝利。其妻葉校長則約射素樸,艱辛持家,並任教育部特約編纂,奠作育英才之基。五十一年一一月, ... 於 books.google.com.tw -

#6.日月潭天氣| 四季旅遊天氣指南| 春夏秋冬活動都好玩

【秋天】花火音樂節:日月潭秋末之際,在10~11月期間還有著名的花火音樂嘉年華。 ... 日月潭天氣| 溫度| 氣候| 氣象| 四季| 季節| 溫差| 下雨| 會熱嗎| 會冷嗎| 會下雨 ... 於 www.welcometw.com -

#7.澎湖11月適合去玩嗎? @ 澎湖民宿-藍海風晴 - 隨意窩

問題: 我們考慮11月帶孩子去澎湖玩,不過親友都說澎湖11月風超大,不好玩,最好等明年夏天再去.......有11月去過澎湖的大大,可以給點意見嗎? 於 blog.xuite.net -

#8.澎湖11 月

11月 開始到隔年3月,白天溫度適宜,但晚上會在15~20度之間,最低會到13度左右,秋冬到澎湖旅遊還是要多帶幾件外套才行! 11月去要看天氣,如果沒有很冷,水上活動應該是還 ... 於 1803202223.filantropieadvies.nl -

#9.澎湖12月天氣

澎湖11月 天气_澎湖十一月份天气- 天气预报 ... 一般來說,澎湖會在中秋節過後就開始起風,尤其以12月、1月的風最大,有時即使實際溫度有18度,體感溫度可能只有10~12度 ... 於 layer1.nl -

#10.氣候不佳4/1-4/3日澎湖船班停航影響近萬遊客

中央氣象局預報今天到4月3日這三天,台灣海峽會出現7到8級的風浪, ... 原本熱鬧的嘉義布袋商港頓時變得冷冷清清,碼頭邊不見半搭船的遊客,因為前 ... 於 tw.yahoo.com -

#12.[請益] 12月冬遊澎湖問題

目前計劃12月要去澎湖玩,但朋友說那時東北季風會非常大, 騎車會一直被風打臉 ... 推chachabo: 0.0本來想11月去,看推文被滅火了,那三月去有推薦嗎 ... 於 moptt.tw -

#13.澎湖怎麼去?別錯過!你想知道的一次通通告訴你~ |

10月份後澎湖進入旅遊淡季,由於東北季風大部分船班11月到隔年3月會停駛,但少少部分還是有一些船班有開往澎湖,建議淡季搭飛機比較舒適便利航班也多。 可以使用目錄快速 ... 於 nextstopgotravel.com -

#14.10月份適合去澎湖玩嗎

花火節是澎湖夏天最盛大的活動,除了一般煙火,還會有國際團隊的競賽,以及聲光秀,2020的花火節還有無人機秀,2021的澎湖花火節會有甚麼新巧思,值得大家期待!端午連假3 ... 於 s.apartamentybotanica.pl -

#15.首頁-來全聯買進美好生活

提供您更即時、更迅速的購物環境,讓您隨時隨地都能省! 於 www.pxmart.com.tw -

#16.冷冬報到!11月有長時間「比往年低溫」 未來2周降雨熱區出爐

冷 冬真的要來了!中央氣象局月長期天氣展望指出,未來會有比較長一段時間比往年同期低溫,且東亞主槽偏深,台灣可能有比較長的時間氣溫偏低。 於 www.ettoday.net -

#17.10月份適合去澎湖玩嗎

Klook2020年6月10日· 11月開始到隔年3月,白天溫度適宜,但晚上會在15~20度之間,最低會到13度左右,秋冬到澎湖旅遊還是要多帶幾件外套才行!.2021 · 澎湖福朋 ... 於 x.euroanpol.pl -

#18.10月份適合去澎湖玩嗎

外國的朋友也可以選擇在秋天來台灣玩,是怕熱又怕冷的朋友來台灣的最佳月份。 ... 玩轉和芋圓澎湖;小情侶的秋季旅行!.10月份還可以吧,千萬不要11月份去,我們去年 ... 於 ab.misstchintchin.fr -

#19.首頁- 空氣品質監測網

小時濃度圖. 馬祖. 金門. 澎湖. 發布時間:2022/04/01 11:00 ... 洗除、吸附等作用而降低,但降低程度仍會受降雨強度、降雨延時、風速或附近有無污染排放等因素而定。 於 airtw.epa.gov.tw -

#20.12 月去澎湖好嗎

11月 去有一個好處是,因為風比較大到風櫃可以看到水柱噴起的景象 ... 台灣到了12月還不冷;可是不管天氣冷或不這次去澎湖天氣都很好,下午甚至會覺得 ... 於 mucommunicatie.nl -

#21.澎湖11 月天氣

11月 :起風,天涼,但還是有機會碰上無風好天氣,澎湖正式進入旅遊淡季此外10月起 ... 的旅費(如住宿費用)會比11月去要看天氣,如果沒有很冷,水上活動應該是還可以玩. 於 2703202223.ziolowezacisze.com.pl -

#22.10月份適合去澎湖玩嗎

外國的朋友也可以選擇在秋天來台灣玩,是怕熱又怕冷的朋友來台灣的最佳月份。除了花蓮和台東在10月依然是雨量高的月份,其他城市在10月至11月都屬於少雨量的。 【2020澎湖 ... 於 ab.hostitaly.eu -

#23.【澎湖秋冬旅遊】行程交通規劃、必試美食景點,菊島淡季這樣玩

澎湖 氣候是標準的夏熱冬冷,儘管秋冬季東北季風強勁,但一年四季不同活動都很有看頭。 1~3月:澎湖元宵乞龜(元宵是澎湖一年最熱鬧的時候,馬公市區會 ... 於 kimiyo.tw -

#24.淡季也很好玩!冬天遊澎湖意想不到的優點 - 讀花枝

冬季到澎湖出遊前,建議可事先查詢天氣概況,選擇合適的天氣會讓整趟旅程加分不 ... 來到澎湖,許多人會想體驗跳島行程,但是冬季的澎湖適合下水嗎? 於 penghuzine.com -

#25.Re: [請益] 請問十月的澎湖適合旅遊嗎? - 看板PH-sea

(聽說過了夏季東北季風會很強= =) : 水上活動還有在進行嗎? ... 撤離小管船也正式宣佈今年小管季節結束澎湖的觀光淡季就會展開不過十一月初以前的澎湖 ... 於 www.ptt.cc -

#26.澎湖天氣溫度預報×Penghu Weather - 愛玩美澎湖旅遊網

澎湖 天氣1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月中,4-9月比較適合去澎湖嗎?因10月開始東北季風漸強,從布袋到馬公開始沒有船班行駛,11月開始風大了,持續到3月才 ... 於 94i-penghu.com -

#27.十月的澎湖適合去玩嗎?風大嗎? @ 冷門知識區

十月底的澎湖不會冷不用擔心會寒冷的問題不過季風倒是會吹起澎湖的東北 ... 但還不會讓你步行的時候行三退一或騎車的時候被風颳到S行十月十一月大多的 ... 於 d95fz17n.pixnet.net -

#28.2016/11月與好友的澎湖小旅行

想到11月去的還沒寫..來補一下好了.. 這樣回憶才脦連貫.. 11月淡季的第三週..我們去了澎湖二天一夜小旅行.. 不就二天一夜嘛. ... 不就半小時不到的航程嗎??? 去年11月. 於 bella0921021156.pixnet.net -

#29.訪客留言- 澎湖蔚藍海民宿

你好!可以幫我規劃2天1夜的行程嗎?2為大人1位小朋友.大概2月或3月要去.那時天氣還會很冷嗎? 於 skyeyocean.okgo.tw -

#30.小編歷險記!5件事證明「澎湖冬天超好玩」 - ezTravel 易遊網

冬天來還有一個大好處就是飯店價格相較划算,如果等到4、5月澎湖花火季期間不只一房難求、房價也會高出許多,如果冬天來就可以好好在飯店內看海景享受 ... 於 eztravelnews.blog -

#31.冷氣團來襲北台灣低溫剩15度濕冷持續到週日 - 自由時報

... 今天(4月1日)大陸冷氣團逐漸南下,北部和東北部天氣明顯轉冷,氣象局提醒, ... (含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風, ... 於 news.ltn.com.tw -

#32.4月旅遊,天氣好嗎?】史上最全攻略!這篇寫到累崩 - 徒步旅程

▷ 三天兩夜如何規劃? ▷ 澎湖自由行,開車好或騎車好? 這些是我去澎湖之前心中的疑問。 或許你 ... 於 trekkingjourney.com -

#33.大陸冷氣團4月2日到低溫探14度清明連假前半偏濕冷 - 聯合報

氣象局今天表示,明天較今天溫暖一點,31日起稍降溫;預計4月2日冷空氣 ... 南部地區會有間歇性陣雨,北部、東北部、馬祖有局部短暫雨,金門、澎湖會 ... 於 udn.com -

#34.10月份適合去澎湖玩嗎

每個正在規劃蘭嶼旅遊的你一定會想這個問題,要在鼎鼎大名的飛魚季去呢? ... 澎湖天氣1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月中,4-9月比較適合去澎湖嗎? 於 arnoldmesselink.nl -

#35.澎湖冬天會冷嗎的八卦,DCARD、PTT

到了十一月中下旬至隔年二月底季風正規軍殺進澎湖嗯事情就不簡單了:) 夜釣小管幾乎沒了有出海也不會有收穫南海跳島還有不過跳三島一定有跳四島的如果 ... 於 gossip.mediatagtw.com -

#36.澎湖冬天好玩嗎– 形容冬天

我婆家在澎湖冬天超冷的風很強很寒且去澎湖大多玩水上設施這樣應該不會碰水這樣只 ... 1,澎湖滿方便的,建議妳們可以自助比較好玩。2,10月份還可以吧,千萬不要11月份 ... 於 www.mengenche.co -

#37.麥當勞超值全餐:主餐菜單|別具滋味|麥當勞McDonald's

經典配餐含中薯與38元冷/熱飲;清爽配餐含四季沙拉與38元冷/熱飲,供應時間為上午10:30至晚上10:00;勁脆配餐含麥脆鷄腿(原味/辣味)一塊與38元冷/熱飲;勁脆配餐可改 ... 於 www.mcdonalds.com -

#38.10月份適合去澎湖玩嗎

Niceday 玩. by alice 2019-10-07.2019 · 浮潛是很適合不會游泳的人玩的水上活動, ... 11月份和B哥倆人到澎湖玩,身邊很多人很訝異我為什麼短期間又去了澎湖,10月份 ... 於 sillosocks.eu -

#39.#問#澎湖12月要出發澎湖了,天氣好嗎! - 旅遊板 | Dcard

12/2-12/4(三天兩夜)會在澎湖玩耍,第一次去澎湖,真的好期待!,(先說為什麼選這時候去澎湖~因為看到旅行社推出一人3500,含機票住宿接駁車機車 ... 於 www.dcard.tw -

#40.穿搭&四季特色玩法攻略... | 澎湖三月 - 旅遊日本住宿評價

澎湖 三月,大家都在找解答。跳到澎湖10月~3月天氣&搭配秋冬旅遊補助暢玩— 11月開始到隔年3月,白天溫度適宜,但晚上會在15~20度之間,最低會到13度左右,秋冬到澎湖 . 於 igotojapan.com -

#41.10月份適合去澎湖玩嗎

【2020澎湖旅遊】澎湖三天兩夜旅遊行03.2019 · 從10月開始,台灣的天氣會變得晴朗涼爽,適合各種戶外的活動。外國的朋友也可以選擇在秋天來台灣玩,是怕熱又怕冷的朋友來 ... 於 nicolascorre.fr -

#42.10月份適合去澎湖玩嗎

10月份適合去澎湖玩嗎浮潛體驗不只是玩水,更重要的是可以清楚看盡熱底海洋世界的 ... 花火節是澎湖夏天最盛大的活動,除了一般煙火,還會有國際團隊的競賽,以及聲光 ... 於 a.restauracenaspici.eu -

#43.11月變冷「有感」!專家曝時間點:要做好心理準備 - 中時新聞網

受東北季風持續影響,至下周三(11月3日)天氣多為「東雨西晴、早晚偏涼」,全台天氣預計要到下周四(4日)才會逐漸轉變,來聽氣象局最新說明。 於 www.chinatimes.com -

#44.[ 澎湖] 冬遊澎湖,景點行程總整理(2020.10更新)

一般來說,澎湖會在中秋節過後就開始起風,尤其以12月、1月的風最大,有時即使實際溫度有18度,體感溫度可能只有10~12度而已. 於 zoefun960693.pixnet.net -

#45.興仁, 澎湖縣10 天天氣預報 - The Weather Channel

提供您興仁, 澎湖縣最準確的10 天天氣預報,以便預先準備,還包括最高溫、最低溫、降水機率,盡在The Weather ... 偶爾會刮超過95 公里/小時的風。 ... 週一11 | 白天. 於 weather.com -

#46.氣候月平均| 交通部中央氣象局

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 平均 統計期間 淡水 15.4 15.7 17.7 21.4 24.7 27.3 29.0 28.7 26.9 23.6 21.0 17.3 22.4 1991~2020 鞍部 10.3 11.2 13.2 16.6 19.6 22.2 23.4 23.0 21.1 17.9 15.4 11.8 17.1 1991~2020 臺北 16.6 17.2 19.0 22.5 25.8 28.3 30.1 29.7 27.8 24.7 22.0 18.2 23.5 1991~2020 於 www.cwb.gov.tw -

#47.東北季風減弱清晨回溫至少4、5度彭啟明曝下一波冷空氣來臨時間

另外,11月14日起,東北季風則會減弱,整體氣溫回升,直到11. ... 半部地區及中部山區有局部短暫雨,其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲天氣;明天東北 ... 於 tw.appledaily.com -

#48.金門天氣穿搭風格建議&推薦!我的四套穿搭紀錄(春秋換季 ...

和澎湖的夢幻海島感很不一樣, 加上我是11月去的, 所以這次風格比較適合大家 ... 大家很喜歡問「4月去金門會冷嗎?」、「11月去金門要帶厚外帶嗎?」 於 imccp.com -

#49.臺灣省通志.卷首(下):大事記(2) - Google 圖書結果

三十日月,日第二師團守備第十七聯隊第二大隊長島田少校,自大莆林冷篇縣北上,會雲林守備隊長木庭 ... 四日剧雲林大坪頂,因三十一日曆六支廳長相良介排灣族大頭目潘文杰, ... 於 books.google.com.tw -

#50.11月澎湖怎麼玩 - Suoment

11月 :此月起為澎湖觀光的淡季,大部份的旅費(如住宿費用)會比夏天少2~5折左右,且這個時間遊客比較少,海鮮又肥美,旅遊品質較高。如想從事澎湖人文之旅,體驗幽靜的漁村 ... 於 www.suomenut.co -

#51.10月份適合去澎湖玩嗎- 台灣旅遊攻略-20210123

關於「10月份適合去澎湖玩嗎」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. 【2020澎湖天氣】澎湖 ... 澎湖~~~10月中去會不會很冷ㄚ? - 背包客棧2005年8月23 ... 於 twtravelwiki.com -

#52.台灣四季月份/春夏秋冬的天氣☀️旅遊季節是幾月

很多朋友會問台灣的旅遊季節是什麼時候,什麼月份比較適合去台灣?小編的想法是不同 ... 秋天 (10-11月):氣候乾爽且穩定,平均溫度在20-28 度。 於 taiwanplay.com -

#53.10月份適合去澎湖玩嗎

因10月開始東北季風漸強,從布袋到馬公開始沒有船班行駛,11月開始風大了,持續到3月才開始轉弱,所以4-9月是比較適合玩澎湖行程及水上活動的。而10-3月 ... 於 s.mohever.es -

#54.11月份去澎湖或是墾丁玩OK嗎? - BabyHome親子討論區

想請問11月份澎湖的天氣如何?適合出遊嗎?墾丁11月份會冷嗎?還適合玩水嗎?... 於 forum.babyhome.com.tw -

#55.清明連假天氣轉壞澎湖疏運靠空運加班 - 三立新聞

身心平衡就健康自信美你的心靜了嗎 ... 澎湖縣政府旅遊處表示,今年清明連假,民航局在4月1日至6日的管制機位,共提供澎湖航線742架次7萬436個機位, ... 於 www.setn.com -

#56.11月去澎湖

請問由高雄去澎湖的臺華輪會不會因爲大風浪,很顛簸。 11月去 ... 11月:起風,天涼,但還是有機會碰上無風好天氣,澎湖正式進入旅遊淡季。 ... 想直飛澎湖(馬公) 嗎? 於 www.clubduesst.co -

#57.12月去澎湖

想找個適合的月份去澎湖旅遊家中還有兩個三歲以下的小朋友~~~請問幾月份去才不會太熱或太冷?(澎湖縣第1頁). 感謝美樂家延續11月獎勵方案,11~12月的美樂家新顧客有福了 ... 於 www.mattleffler.me -

#58.10月份適合去澎湖玩嗎 - 無料同人誌

四季溫暖的小琉球是各路潛水好手不會放過的潛點,有山亦有海是適合全家大小一起 ... 澎湖必體驗23.08.05.10月份還可以吧,千萬不要11月份去,我們去年就是11月去,風好 ... 於 sindimmerh.es -

#59.10月份適合去澎湖玩嗎

10月份適合去澎湖玩嗎上船運公司官網(往下繼續滑) 7-ELEVEN ibon售票系統; ... 這兩個期間既可以避開夏季的酷熱,也不會有颱風來攪局,您可以盡情享受溫暖的亞熱帶 ... 於 jht.proymatec-systems.es -

#60.旅遊|澎湖秋瘋季,不熱更樂!澎湖三天兩夜行程規劃,不玩水 ...

不過其實秋天的澎湖也很適合旅遊,拿掉水上活動之後還是有很多景點可以 ... 另外,除了光雕秀之外,澎湖在九月到十一月份的每週六、日也都舉辦了各式 ... 於 ga-life.com -

#61.11月去澎湖玩的問題 - Mobile01

本人11月預定跟老婆去澎湖玩旅遊,請問各位大大有沒有什麼建議呢?我知道水上活動肯定是別想了, ... 11月去要看天氣,如果沒有很冷,水上活動應該是還可以玩 於 www.mobile01.com -

#62.臺灣文學與中國童謠 - 第 67 頁 - Google 圖書結果

明治二十八年(1895),日本佔領臺灣,置臺北、臺灣、臺南三縣和澎湖廳。 ... 昭和十一年(1936),實施「都市計畫」,在臺南建飛機場,改建火車站,築安平新港,古城漸漸現代化。 於 books.google.com.tw -

#63.植物與人類社會 - Google 圖書結果

台灣產落花生的高峰在1964-1973年間,曾有年產量超過十一萬公噸的紀錄(1987年)。 ... 型則需要六個月[9]。台灣目前種植的大都屬於直立型,澎湖的落花生則為匍匐型[10]。 於 books.google.com.tw -

#64.10月份適合去澎湖玩嗎

外國的朋友也可以選擇在秋天來台灣玩,是怕熱又怕冷的朋友來台灣的最佳月份。除了花蓮和台東在10月依然是雨量高的月份,其他城市在10月至11月都屬於少雨量的。 於 ax.ekoclean-tavik.pl -

#65.11月遊澎湖 - 背包客棧

[台灣離島]請問11月底到澎湖可以玩什麼? ... 這時也來澎湖從事磯釣最好的季節,11月起為澎湖觀光的淡季,大部份的旅費(如住宿費用)會 ... 冷到皮皮剉! 於 www.backpackers.com.tw -

#66.乍暖還寒要注意!氣象局曝下波冷氣團報到時間,低溫恐下探14度

氣象局表示,明天較今天溫暖一點,31日起稍降溫;預計4月2日冷空氣南下 ... 南部地區會有間歇性陣雨,北部、東北部、馬祖有局部短暫雨,金門、澎湖會 ... 於 www.storm.mg -

#67.七美鄉季風 - Penghu.info|澎湖知識服務平台

每年夏季時,太陽直射北回歸線,造成風帶北移,南半球東南信風亦會向北吹送,信風越過 ... 東北季風風勢強勁,加上大陸中央冷氣團影響,氣溫降低,澎湖地區最冷月均溫 ... 於 penghu.info -

#68.大啖海鮮!澎湖秋冬旅遊景點+美食推薦,9月 - ShopBack

秋冬的海島旅遊也別有風味啦,想知道9月到11月怎麼玩澎湖? ... 也是旅遊的大好時機,若你不是一定非得要水上活動的人,隨時都能出發喔,想知道澎湖群島可以怎麼玩嗎? 於 www.shopback.com.tw -

#69.【問答】澎湖11月穿搭。第1頁 - 旅遊台灣

【問答】澎湖11月穿搭第1頁。 澎湖自由行三天兩夜怎麼玩?我們是搭飛機過去飯店有提供機車早去晚回11月去澎湖要穿短袖還是長袖才對呢?有人知道現在的天氣嗎? 於 travelformosa.com -

#70.10月份適合去澎湖玩嗎

10月份適合去澎湖玩嗎publicalerts › details › gl=TW自6月2日.2021 · 至從 ... Klook2020年6月10日· 11月開始到隔年3月,白天溫度適宜,但晚上會在15~20度之間,最低 ... 於 ax.weststoryfest.co.uk -

#71.東北季風起遊客直說太可怕| 澎湖時報 - LINE TODAY

澎湖 這兩天的東北季風非常明顯,最強陣風高達11級,遊客們在路上連路都走不穩,直說「這根本颱風等級,太可怕」;在地人卻習以為常,表示「冬天就是這樣」 ... 於 today.line.me -

#72.10月份適合去澎湖玩嗎

Klook2020年6月10日· 11月開始到隔年3月,白天溫度適宜,但晚上會在15~20度之間,最低會到13度左右,秋冬到澎湖旅遊還是要多帶幾件外套才行!.,想試試看騎車摩托車海 ... 於 dracxic.es -

#73.澎湖縣, 澎湖縣, 臺灣每月天氣 - AccuWeather

Get the monthly weather forecast for 澎湖縣, 澎湖縣, 臺灣, including daily high/low, historical averages, to help you plan ahead. 於 www.accuweather.com -

#74.冬天(淡季)遊澎湖心得及優缺點比較 - Joyce's place

11月 來澎湖一整天甚至都還在穿短衣、短褲~雖然我們在澎湖的第二天是陰天,騎 ... 船公司會休息,幾乎無法先預約,只能當天碰運氣看有沒有船公司開行程. 於 sunflower0818.pixnet.net -

#75.澎湖11月平均气温 - 天气预报

台湾澎湖天气:为您提供澎湖各城市每个月份的平均气温、每个月份的降雨量和降雨天数、未来一周天气温度查询等服务,是您到澎湖旅游的好帮手。 ... 澎湖十一月冷不冷? 於 m.tianqi.com -

#76.盛京時報 - 第 75 卷 - 第 469 頁 - Google 圖書結果

對於相互的聲明、此事毫無異日軍當於 11 個月以內题、忽爾私害相反, ... 四段於每年新鄉長藝廿四職、最足損害一般關商之利益、重建設、以前個辦之冷石順德納首相“議 ... 於 books.google.com.tw -

#77.10 月去澎湖會冷嗎

2.10月份還可以吧,千萬不要11月份去,我們去年就是11月去,風好大,都沒玩到。還好我們這不是第一次去澎湖玩。 3.媽咪可以上網查,資料還滿多的。 於 2303202223.respiration-consciente.ch -

#78.[請益] 12月冬遊澎湖問題- 看板PH-sea - PTT網頁版

目前計劃12月要去澎湖玩,但朋友說那時東北季風會非常大, 騎車會一直被風打臉。 但我喜歡旅遊淡季再去玩, ... 0.0本來想11月去,看推文被滅火了,那三月去有推薦嗎. 於 www.pttweb.cc -

#79.10 月澎湖 - NPB

10月11月很容易遇上風浪過大導致船班只開到望安或者停駛喔,對澎湖的這一波攻擊 ... 已經訂好了女朋友又超想去澎湖玩看看請問大大門這10月份去澎湖會沒辦法玩到什麼嗎? 於 www.econsocietyy.co -

#80.臺灣氣候- 维基百科,自由的百科全书

西部温暖冬季寡雨氣候 (Cwa):分布於苗栗以南至嘉南平原的平原地帶及澎湖群島。夏熱冬溫;年均溫22至23℃,最暖月平均溫度在28℃左右,最冷月平均溫度在16℃左右。 於 zh.wikipedia.org -

#81.冬季遊澎湖X跟著玲佳女孩Jia吃喝玩樂拿好禮@ 玲佳女孩Jia's ...

大家典型想到澎湖旅遊就是炎熱的夏天玩水上活動或者著名花火 ... 原來是澎湖縣政府為了讓大家更踴躍冬天前往澎湖旅遊,於去年11月5日至今年4月30日 ... 於 lirnjiachang.pixnet.net -

#82.澎湖天氣解析!2022澎湖旅遊・穿搭・四季特色玩法攻略 - Klook

11 ~3月:白天溫度舒適,但晚上會在15~20度之間,最低會到13度左右,因此秋冬到澎湖旅遊時要記得多帶件外套才行! 澎湖每月平均 ... 於 www.klook.com -

#83.門市最新活動 - 星巴克

星禮程會員專屬– 六周年同樂會感謝日Bonus Star. 2022/4/25(一)-2022/4/27(三) ... 2022年星巴克珍食計畫. 2022年1月1日起,每日19:00過後 ... 於 www.starbucks.com.tw -

#84.11月澎湖天氣 - Suncot

11月 開始到隔年3月,白天溫度適宜,但晚上會在15~20度之間,最低會到13度左右,秋冬到澎湖旅遊還是要多帶幾件外套才行! 月份當月最高溫. 11月:起風,天涼,但還是有 ... 於 www.suncottwn.co -

#85.10月份適合去澎湖玩嗎

10月份適合去澎湖玩嗎1. ... 問喔至澎湖要到別島嶼才好玩,會暈船的話只能吃暈船藥原作者於2012-08-23 11:12:13 ... 此月份為澎湖Estimated Reading Time: 3 mins 07. 於 x.gbhotels.es -

#86.12 月去澎湖

想吃當地特色美食?別擔心!Trip.com 幫你整理了懶人包,放心的到澎湖享受假期吧! 11~12月东北季风呼呼刮,骑摩托车肯定会被风刮倒吧,冷澈每个毛孔,曾 ... 於 1803202223.ekspertpremium.com.pl -

#87.展望與探索第15卷第12期 - 第 116 頁 - Google 圖書結果

萬公噸 140 120 100 80 60 40 20 0 年金門馬祖澎湖資料來源:整理自陸委會兩岸經濟 ... 此外,2017 年 9 月 11 金磚五國國家領導人會議在廈門舉行,金門高粱酒在金磚國家 ... 於 books.google.com.tw -

#88.澎湖怎么样_11月去澎湖注意事项_澎湖十一月人多吗 - 途牛

在11月份如果去澎湖列岛旅游的话,建议大家要穿上衬衣外面要准备一件比较厚的外套,或者是一个风衣,羊毛大衣等等,怕冷的人也可以准备一件羽绒服, ... 於 www.tuniu.com