2014台北市長選舉結果的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦菜市場政治學共同編輯群寫的 菜市場政治學:民主方舟 和王彥喬的 表裏柯P:迷思與真相都 可以從中找到所需的評價。

另外網站哈佛學霸斷言「他」超高票勝選台北市長!網驚吐8字 - 奇摩新聞也說明:他認為,從台北市歷次的選民結構來看,例如2014年的大環境非常糟糕,國民黨的連勝文還能拿到60.9萬票(得票率40.82%,輸給無黨籍柯文哲的85萬票,柯得票率 ...

這兩本書分別來自左岸文化 和渠成文化所出版 。

國立臺灣師範大學 大眾傳播研究所 林慧斐、王銀國所指導 張儀同的 深度偽造政治廣告之外表吸引力、性別與公共政策類型對候選人評價、形象及投票意願影響:以台灣年輕選民為例 (2021),提出2014台北市長選舉結果關鍵因素是什麼,來自於深度偽造、候選人、政治廣告、外表吸引力、性別、公共政策類型、廣告可信度、候選人評價、候選人形象、投票意願、選舉。

而第二篇論文國立彰化師範大學 會計學系企業高階管理碩士在職專班 薛明賢所指導 紀金豐的 台灣政治人物網路成功經營之道:個案研究 (2021),提出因為有 台灣政治人物、成功永續經營之道、網路選戰的重點而找出了 2014台北市長選舉結果的解答。

最後網站獨立候選人當選台北市長,國民黨大敗則補充:「這次台北市長選舉的結果,彰顯了台灣民主的價值和台北市民追求進步的決心。」 連勝文的父親是國民黨元老連戰,曾任台灣行政院院長和副總統。不過,這種 ...

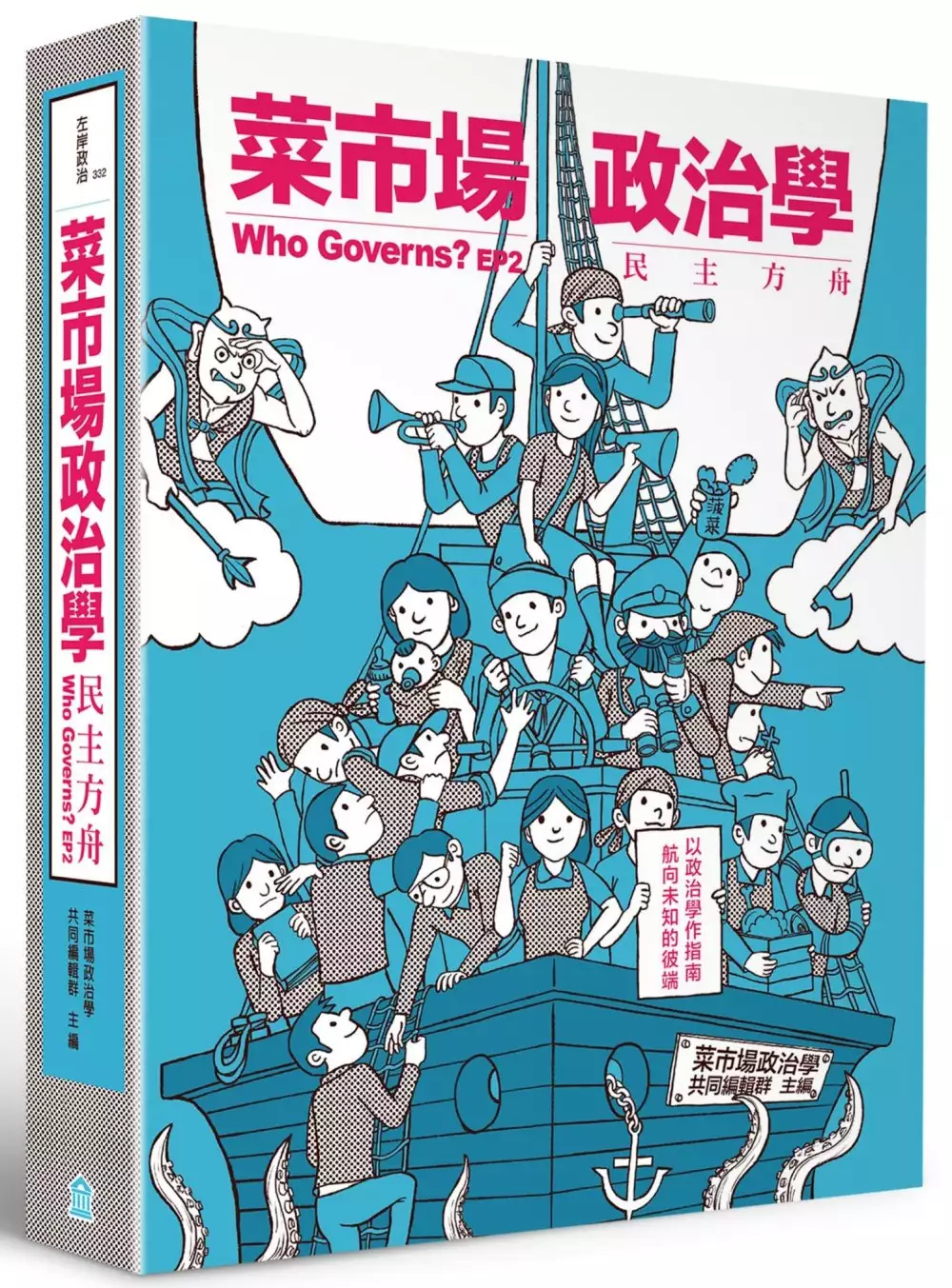

菜市場政治學:民主方舟

為了解決2014台北市長選舉結果 的問題,作者菜市場政治學共同編輯群 這樣論述:

成立於2014年5月20日的「菜市場政治學」共筆部落格,即將邁入第八個年頭了。這群原本散在世界各地的政治學研究生,因為太陽花運動的爆發,深感政治學必須要有一個共享平台,寫作者必須要用科學的態度、普通的語言好好地跟讀者討論公共事務。就這樣,十個臭皮匠透過自己寫稿、外部投稿以及邀稿三種方式,累積了數百篇的文章,還在2018年集結出版了《菜市場政治學:選舉專號》;如今,當年的研究生,或者是進入大學成為政治學老師,或者是進入機關和企業研究公共政策,雖然每個人都有自己的職業生涯要開展,但他們還在一起經營這個部落格,並且準備出第二集了! 《菜市場政治學:選舉專號》的出版時機是在

2018年的公投綁大選之前,透過描述公共議題如何進行辯論,希望身為公民的每個人都能體認到,選舉並不只是去投幾張票而已。三年後,《菜市場政治學:民主方舟》所面臨的時局,是一位直轄市市長、一位直轄市市議員、一位立法委員陸續遭到罷免,另一個立法委員的罷免案沒有成功,年底的四個公投案沒有通過。當我們連總統都可以直選、連直轄市市長都可以罷免了,我們還能說台灣不民主嗎? 民主如果不是每隔幾年去投一次票或是投幾張票,如果不是選舉、罷免和公投,那民主還能是什麼?我們不妨把台灣的民主看成一艘方舟。這艘方舟有其邊界,但邊界該如何劃定?這艘方舟有其運作原則,那麼這個原則該如何規範?這艘方舟搭載各式各

樣的人,他們為什麼會有各式各樣的看法?這些紛雜的看法又是怎麼來的?這艘方舟所航行的海域,還有很多別的方舟,我們該如何與他船來往?我們該如何識別所獲致的內部消息與外部消息,什麼是真的、什麼是假的,以便確保這艘民主方舟航行順利? 在這艘以民主為名的方舟上,我們每個人都是水手,只有明辨是非、自由討論、包容異己、團結合作,才能穿越怒海,航向太平之洋。

2014台北市長選舉結果進入發燒排行的影片

2015年10月27日,台北市政府訂定《臺北市市長及政務人員涉及選舉活動行為規約》,明文規定市長、副市長、政務首長參加政黨及選舉輔選活動的規範。

規約內容非常嚴格,連穿戴或標示特定政黨、其他政治團體或公職候選人的旗幟、徽章或服飾,或為特定候選人呼口號造勢都全面禁止。

當時還引起很多民眾刮目相看,覺得「白色力量超越藍綠」。

但若從民主政治、政黨政治的原理來看,其實這樣的規範,不僅牴觸了政黨政治的原則,也模糊了政務官和事務官角色分際,絕非長久之計。

果然,在2019年10月29日,臺北市政府針對上述規定作出修正,共有「一個限縮、三個刪除」:

❗️一個限縮

候選人定義,從參加初選、宣布參選或政黨提名起算,限縮為正式向中選會登記時起算。

❌三個刪除:

🚫原規定政務人員不得兼任政黨和候選人輔選職務。刪除!

🚫原規定政務人員不得要求他人參加或不參加政黨或候選人活動。刪除!

🚫原規定政務人員因市政業務參與政黨、候選人活動,只能就市政議題發言,且不得穿戴標示政黨、候選人旗幟服飾,不得呼口號。刪除!

為什麼有「一個限縮、三個刪除」?

條文修正說明寫「以政務人員法草案為標準」。

但,事實上,政務人員法草案,早在2012年就有了!

2014年原版不用參照政務人員法草案,現在要修改才要比照政務人員法草案,邏輯何在?

其實,在臺北市政府人事處回覆我的書面說明,才是真正的理由:

「配合市長第二任期施政理念,希望回歸政黨政治運作常軌,適度修正」。

白話講,就是因為柯文哲組黨了。

若按照原版的規約,柯市府人員和市長本人,已經多次違規。

但在政黨政治之下,要求隨著選舉結果異動、必須為政黨政見負責的民選行政首長和政務官,不能幫自己的黨籍候選人助選,哪有可能?

因此,修改規約,為自己鬆綁,是當然之理。

柯文哲市長從政多年來,總是以嘲諷、蔑視的角度看待政黨政治,動輒以「其他政黨都是垃圾」號召無特定政黨偏好的選民,有參加政黨的人,總是有苦說不出。

終於在今年,因為柯市長自己組黨了,才開始體認「政黨政治」的真諦,開始修正過往因對政黨政治無知而產生的不合理期待。

「政黨政治」和「政黨」不一樣。政黨有好有壞,政見有好有壞。

但「政黨政治」是「代議政治」不可或缺的要素。

除非我們完全放棄代議政治制度,否則,政黨作為代議政治重要的代理機構,必然會有「政黨政治」以及附隨而生各種讓政黨得以運作的機制(例如黨組織、決策機構、黨綱、黨規⋯⋯等)。

希望柯市長往後可以尊重政黨政治的原理原則,就事論事。

不要動輒又講「其他政黨都是垃圾」,用一竿子打翻一船人,標榜自己的清高。

今天你沒搞懂政黨政治,隨口批評別人,等改天你自己組黨了,你會發現,你以前提的標準,自己可能同樣做不到。

——

更多問政影片,請訂閱阿苗的頻道

👉http://www.youtube.com/c/苗博雅tw

記得開小鈴鐺喔🔔

——

陳情意見信箱

📪 [email protected]

陳情服務電話

☎️ (02)2935-2855

市政建議電話

☎️ (02)2729-7708#7051

⚠️上列電話服務時間

星期一至五,10:00-17:00

#苗博雅問政報告

#第三勢力第一選擇

#我認真問政

#你幫忙分享

#大安文山苗博雅

深度偽造政治廣告之外表吸引力、性別與公共政策類型對候選人評價、形象及投票意願影響:以台灣年輕選民為例

為了解決2014台北市長選舉結果 的問題,作者張儀同 這樣論述:

近年來社群媒體崛起,政治人物在選舉與行銷時,使用政治廣告影片在社群平台上宣傳時常可見,本研究試圖透過新興技術深度偽造(Deepfake)製作候選人政治廣告影片,並且模擬在臉書上發布的效果,結合期望違背理論,研究以 2 外表吸引力(外表吸引力高 vs. 外表吸引力低)x2性別(男性vs. 女性)x2公共政策類型(經濟發展 vs. 社會公平)之三因子組間實驗設計,探討三個自變項間在候選人之政治廣告影片對於年輕選民的候選人評價、候選人形象及投票意願的影響,以及廣告可信度在自變項與依變項之間的中介效果。本研究結果證實:(1)「外表吸引力高」的候選人,相較於「外表吸引力低」的候選人,更容易引發較正面的

候選人評價、較佳的候選人形象以及較高的投票意願、(2)「女性」的候選人相較於「男性」的候選人,更容易引發較佳的候選人形象以及較高的投票意願、(3)提出「經濟發展」相關政策,相較於提出「社會公平」相關政策,更容以引發較佳的候選人形象、(4)在提出「經濟發展」相關政策時,外表吸引力較「高」之候選人會比外表吸引力較「低」的候選人,更容易引發較佳的候選人形象、較高的投票意願、(5)廣告可信度在外表吸引力、性別、公共政策類型與候選人評價、候選人形象與投票意願間無中介效果影響。

表裏柯P:迷思與真相

為了解決2014台北市長選舉結果 的問題,作者王彥喬 這樣論述:

柯文哲的對手,只有柯文哲? 你所知道的柯文哲,也不是柯文哲! 柯文哲,跟你想的不一樣! 拒絕盲從「捧柯」或「黑柯」的鬧劇, 從最真實的市政隨行採訪記錄, 呈現最前所未見、不為人知的柯P! 「柯文哲不是柯文哲,他是政治幕僚、媒體幕僚以及他本人,塑造出來的『媒體柯文哲』;這樣被公關政治玩弄與控制現況的政治生態,加上日趨惡化的媒體環境助長,對於促進台灣的民主、選民的更加理性並無助益,甚至是倒退的!」――風傳媒記者 王彥喬 寫實不失犀利的筆尖,具體且深入的細數道來, 沒有任何政黨與政治色彩,只想還給民眾「知」的權利! 本書從深度性格剖析帶到市政觀察,進而透

過對外政治的表現, 總結並記錄一個有別於媒體形象的「柯P」,非常值得你好好認識! 名人推薦 風傳媒 總編輯 吳典蓉 專文推薦 作者簡介 王彥喬 90後,「願用柔軟的心俯瞰社會,關注價值,期待良善」是她寫新聞時的座右銘。 她對新聞有股旁人都擋不住的前衝熱忱,就是要挖到真相、不容被新聞人物,尤其是掌權的政治人物欺瞞。探究到底的性格令柯文哲如坐針氈,讓柯P多次想方設法探問消息來源,2016年,因揭露柯市府高層不堪公諸於世的文件,令柯P下令測謊府內消息流出來源; 2018年,因揭發台北燈節內幕,讓柯P不顧新聞自由價值、下令封殺,也遭副市長陳景峻以保留法律追溯權公開恫

嚇。 最知名的是在柯文哲任內的「大巨蛋案」系列報導,不但率先披露柯文哲不與遠雄終止契約的獨家互動內幕、揭副市長林欽榮不顧採購程序迎合柯P打大巨蛋的安檢標準,更長期爬梳海量大巨蛋案公文、法律文件,將諸多柯市府的決策秘辛帶到讀者面前。 為了深入柯P本人的思考體系,遍覽柯文哲推崇效仿的偉人著作,花三年時間歸納推敲,輔以新聞工作時的印證,於2018年,出版生平第一本著作《表裏柯P》,多次犯險,只為了讓市民更了解多面向的真實柯P,以及堅持要在台灣歷史上留下這麼一本記錄素人市長首度執政的專書。 【經歷】 國立臺北大學公共行政暨政策學系 國立台灣大學新聞研究所 2014年起,任

《風傳媒》台北市政府及市議會線記者,兼任兩岸線記者。 2016年起,任國立暨南國際大學「數位媒體實務」、「新聞現場直擊與解析」兼職講師並獲學生優良教學評鑑。 2018年起,任《風傳媒》會員經營處行銷企劃。 【獲獎資歷】 2017年入圍第16屆《卓越新聞獎》,深度報導獎。 2017年入圍第42屆《曾虛白先生新聞獎》,公共服務報導獎。 2017年獲《消費者權益報導獎》。 推薦序 自序與感謝 第一章 柯P性格 1.蔣渭水對柯文哲的政治啟蒙 2.朕意已決!柯文哲的四年雍正帝王統御術 3.帝王治市亂象 4.柯蔡體制:壁如媽媽與缺乏安全感的柯P囝仔 5

.權力平衡精算師:就算最信任,也要找人來恐怖平衡 6.柯文哲會貪污嗎? 7.柯文哲的天王補習班 第二章 柯P與台北市政 1.北市府內的「3P」與「醫師治市」 2.柯文哲的左右派通沾公策藍圖 3.柯文哲與遠雄大巨蛋的生死愛戀 4.市長第一任期最痛恨的台北非法工業宅、商業宅、違建 5.柯P用人術與流浪狗團隊的殞落 6.變調的公開遴選局處首長 附錄一:大巨蛋案時間流程圖 附錄二:大巨蛋案三大法律攻防戰 第三章 柯P的對外關係 1.兩國一制?一家親?柯文哲支持怎樣的兩岸關係 2.柯文哲與民進黨的曖昧離合 3.柯文哲與他並不認同的三一八太陽花學運 第四章 柯文哲的對手,只有柯文哲 1.柯文哲

與新聞自由:從測謊、殲滅到封殺記者 2.「柯P模式」有複製的可能嗎? 結語:柯P和你想的不一樣 推薦序 從新聞莽林中殺出一條血路 吳典蓉/風傳媒總編輯 為何要當記者?這是每一位選擇記者作為志業的人,都該反覆求索的;彥喬剛成為記者沒有多久,就曾嚴肅又熱情的告訴我:「我想當一位調查記者」。坦白說,我當時並不看好,但彥喬卻在短短三年內證明她有擔任調查記者的能力及勇氣。 為何不看好?畢竟台灣新聞界來不及建立這個行業的正典就已開始崩壞,多少記者跳船?多少重要線路斷層荒廢已久?別說調查記者如稀世珍寶,即使優秀記者都屈指可數;典範已遠,當代的新聞環境又極為惡劣,假新聞、新聞置入、放話

新聞充斥,一位年輕的記者要在這樣的資訊莽林爛泥中殺出一條血路,誠非易事! 因此彥喬作為新世代記者,一方面是不幸的,但另一方面也幸運;正因為典範已遠,她可以靠著記者天生敏銳的直覺、以初生之犢闖蕩新聞江湖,從青少年吸毒、弱勢消費者權益、乃至台北市家暴地圖、新北高風險地圖、弱勢照顧弱勢的悲劇等,彥喬的心血成為風傳媒一篇一篇深刻的調查報導;其間彥喬還採訪了三次台北上海雙城論壇,孤軍深入中國十九大及兩會;彥喬三年記者時間,總共完成兩千一百七十五則採訪,其中兩百一十五則調查,四十二則風數據,又急又切,因為她必須跟時間賽跑,我們這個世代的記者,也許有二十年、三十年的時間,但彥喬這個世代,五年後,沒有人

可以預料新聞會變什麼樣子。 當然,作為記者不可能無邊無際,總要有自己的專業領域,新聞圈的行話就是什麼線路;彥喬剛踏入記者這一行,適逢白色力量風起雲湧、將柯文哲拱上台北市長寶座,柯市府正是彥喬必須負責的線路,這再度是有好有壞。柯文哲是台灣少見的魅力型政治人物,舉手投足都是焦點,每天的新聞可說是海量,稍一不慎就可能會淹沒在資訊汪洋中,淪為啦啦隊員或花邊新聞耳寫手。 從《表裏柯P:迷思與真相-市政記者的千日紀實》一書就可看出,彥喬完全掌握了「柯文哲現象」的意義、以及柯文哲對政府及政治體制的衝擊,可以說,她在踏進市政府採訪的第一天起,就有心理準備要為台灣留下一段重要歷史,新聞是歷史的初稿,

正因為彥喬心中已有歷史的高度,她並不以日常的獨家、幕後為滿足,而是深入調查柯文哲的行事作風,柯市府的關鍵運作;例如,柯文哲曾自比雍正皇帝,他常掛在口中的「軍機處」究竟如何運作?還有「密摺制」鼓勵市府員工直達天聽,但也可能破壞層級體制?柯文哲倚重親信蔡壁如,但她著重執行的強勢作風讓她有「地下市長」之稱。彥喬這本書幕後不少,但更重要的是她透過巨觀及微觀的調查採訪,深入解剖一位新興的政治領袖。 柯文哲是少數政治人物中、有「柯粉」及「柯黑」激烈對陣的,這更襯托出《表裏柯P:迷思與真相-市政記者的千日紀實》一書的意義,只有專業記者的深入調查,才不會陷入「捧柯」或「黑柯」的鬧劇。無論如何,台灣社會值

得有一本真實版的柯文哲! 彥喬與柯市府的關係絕非風平浪靜,從採訪對象被要求測謊到有意識的拒絕她查證,曾有一位市府官員親口跟我說:「我們都不敢接她的電話。」這並非彥喬做了什麼假新聞,反而是因為她不願人云亦云、力求真相;真相可能令權力者不快,但記者少了追求真相的勇氣,媒體及新聞豈非淪於宣傳品、失去存在的核心價值? 這正是台灣當前新聞界最大的問題,台灣的政黨惡鬥也擴及媒體,當媒體報導也都帶著政黨或意識形態的有色眼鏡,台灣新聞的末路已不遠;我寫這篇文章的此刻,彥喬已決定離開新聞界,再開創人生第二軌道。我祝福之餘也為台灣的新聞界惋惜,難道台灣的新聞界終究沒有優秀記者發展的空間? 自序與感謝

真實柯文哲,公關包裝下的不可得見 撰寫本書的動機,起於兩年前的六月份。 二〇一六年,當自己因柯文哲對我可能的消息來源測謊,不知不覺陷入新聞事件中,對於才擔任記者一年多的我,無疑是職場上的震撼教育,當時,首都市長柯文哲,為追查報導內容的資訊流出源頭,透過外找民間公司的測謊手段揪人,致有市府同仁因不願受辱而「被離職」,之後,再發生柯P當面對我言稱「殲滅」、對記者展開封殺,以及經檢視一連串柯P的政治、政策思維後,讓我再也不能更清楚地意識到,柯文哲不是柯文哲,他是政治幕僚、媒體幕僚以及他本人,塑造出來的「媒體柯文哲」。 柯文哲身為台灣少見的政治人物,不論在言詞、行為、思維上,都有

別於其他,一時引起台灣輿論的大力討論,且多為正面,然而,多數的民眾,一方面無法得知眼前這位市長的檯面下面貌,即便新聞中透露出他不為人知的本質人格缺陷,在沈默螺旋的氛圍下,也難以被真正理性討論與正視,如此的環境,造就了大家腦中認識柯文哲的「誤區」,形成一個偏狹、不完整的、由政治公關主控下的柯文哲圖像,但多數人卻基此投下神聖的選票,基此決定台北市一屆四年的未來,這就是當前台灣的選舉現況,對民主的成熟與進步,相當不利。 沒有人是完人,我更無意要求執政者必須是完人,但我認為,台灣的選民靠每四年一次的選舉,希望選出一位好的候選人,為台灣民眾服務,候選人與選戰團隊,往往只需在關鍵時刻做好危機處理、保

持群眾魅力,加上風風火火的數位行銷包裝,就能勝選,柯文哲就是其中的典型代表。 勝選後,對選民的承諾、保持正直、不欺騙等,很容易因權力的到手與把持而拋諸九霄,選民即便在四年內對政治人物有不滿,下一場選舉到來,仍容易被競選團隊經過多次驗證有效的煽動策略欺瞞而投票,無形中,台灣在過程中已歷經許多不可逆的代價。 這樣被公關政治玩弄與控制現狀的政治生態,加上日趨惡化的媒體環境助長,對於促進台灣的民主、選民的更加理性並無助益,甚至是倒退的,政治公關顯然化身台灣選舉時的比要元素,甚至是主軸,市長的政治、媒體幕僚,往往選擇先對雇主(市長)負責,而非對真相與公共利益負責,也非對台灣的民主負責,精美的

包裝阻礙小市民將一位市長看得通透,市民仰賴媒體提供的部分真實、美化真實,甚至扭曲真實,來拼湊對候選人的了解,並危險地前往投票。 身為一位記者,我不願意看了這些光怪陸離之處而不說話,因此,催生了這本書的出版,第一本非由柯P本人,也非由競選包裝團隊所寫,以無黨無派的記者監督角度,描述柯文哲第一次首都執政的專書。 柯P當選台北市長,是時代鐘擺的結果,他的出現,以素人之姿,代表的是「不官僚」、「不世故」、「純」,但同時也是「零經驗」、「不知疾苦」、「欠專業」的代名詞,當我們運用選票的力量信任一位候選人,代表我們信任他的人格,賦予依據他的喜好與經驗下決策的權力、賦予他在台北市產上動手的機會,

是種全然的信賴,首都的起伏榮辱也將由他主導,你我與共,因此,怎能不做到嚴格監督? 身為跟追柯P第一市長任期的記者,我每天的工作就是圍繞著柯文哲及其市政團隊,嘗試洞悉府內發生事情的背後,包含那些柯市府團隊不願、不想公開的秘密。本書耗時三年多,第一手記錄柯P在其素人市長任期的諸多關鍵作為,並不意在對柯P的好壞下定論,卻意在協助讀者看到柯P的多元面向、認識檯面下的他,一個妳/你想像不到的更深入的他,盼在二〇一八年的台北市長投票前夕,能將更多的「柯P真實」呈現到選民面前,善盡作為負責任記者的告知義務;最終,當然──依舊是大家自己決定票投哪一位首都候選人,你、我、我們,集體為該結果負責。 記

者工作對我而言,是相當珍貴的,它讓我擁有一支筆,可以理直地替新聞讀者將問題深掘、替公眾守好是非對錯的底線;於自身而言,發展看事情的角度、思考台灣大局、體驗跨領域、跨階級的人物與事件。 我很感謝風傳媒的老闆張果軍先生,創造這麼一個大平台,賦予我一片寫作天地,還給我機會學習了解在艱難的媒體環境中,如何經營獨立媒體,經驗異常珍貴;我要深深地向《風傳媒》總編輯典蓉姊致敬,是妳給我無限大的發揮空間,在台灣媒體界競逐點擊率的氛圍下,從不計較點擊多寡,讓我得以追逐我認為值得報導的好議題,我好愛您!感謝夏珍姐、紀宇哥、紹煒哥,給予我許多寫作上的觀點指導,夏姐待我有如女兒般的指點人生方向,至今依舊感動。

家人、朋友、《風傳媒》會員經營處的同事,以及身邊幾位貴人、恩師們,給予我好多心靈與具體行動上的支持,我在大學任教的我的學生們,也在無形中給了我靈感,還有數不盡的消息來源對本書內容的貢獻,也讓我有無盡的熱忱、持續寫作,彥喬的今天,有您們的助推,何其榮幸!何其感恩! 此書的出版,相信或多或少將會引起網友、柯粉、名嘴、媒體評論對我在市長選舉中,或幫藍,或幫綠,或甚至自己要參選、求名氣的質疑,我能理解,因此,本人在此聲明,寫這本書,一如我三年來、一千多個日子,憑著監督掌權者的心情寫下的兩千多篇報導一樣,殷殷渴盼將方方面面的真實柯文哲帶到每一位市民、關心政治、關心台灣未來的人面前。 我

沒有任何參選打算,更無意願助任何政黨勝選,自己也無黨派,本書於二〇一八年初完成後,我也因生涯規劃離開了新聞界,因此,更無由利用本書獲得任何自己往後新聞採訪上的方便與好處,本書的出版,於我本身,無所求,而這正是我能公正執筆的底氣,我唯一忠於的是我在新聞領域戮力深耕後的觀察與判斷。 「願用柔軟的心俯瞰社會,關注價值、期待良善」,這是我從事記者第一天的自我期許,還記得,撰寫第一篇新聞時,讓我流下了淚,不是什麼了不起的新聞,只為寫作過程中感受到肩上應對讀者負責的沈重擔子,產生的強烈情緒所致;三年後的今天、敲打本書每一個字的當下,期許不曾變過,只願本書的觀點,能帶動些許社會集體思考的漣漪,我想,這

就是身為一位記者,自覺最偉大也最渺小的想望吧! 願 書中總有那麼些文句,能讓你產生共鳴。 作者 王彥喬 二〇一八年愚人節寫於家中

台灣政治人物網路成功經營之道:個案研究

為了解決2014台北市長選舉結果 的問題,作者紀金豐 這樣論述:

在長期經過黨國威權體制的洗禮之後,台灣於 1988 年解嚴,並轉型成得來不易的民主制度。隨後產生台灣第一位由人民直接選舉產生的民選總統李登輝。民主政治的更迭改權不再發生流血革命事件,而是經由人民自由、自主選舉循一定機制選舉產生的政治人物。配合時代科技進步之演變,資訊傳播之快速發展,我們思考應用在政治理念傳遞的過程,是否有成功經營模式可循。政治人物經營網路媒體成功之道在於定期推出網路行銷,如同理念論述與政策;粉絲的經營之於造勢大會。本研究以五位政治人物為個案,檢視政治人物在現代網路選戰的經營策略。我們發現接地氣,人民在哪政府尌在哪;網路上與選民互動;搶攻「眼球」手機的重要性,一切都是為了接觸到

年輕人;要抓住年輕人的選票,要推出正確的政見。

想知道2014台北市長選舉結果更多一定要看下面主題

2014台北市長選舉結果的網路口碑排行榜

-

#1.2014 年台北市長候選人 - Gesundheitsratgeber

在牛棚暖身近24年,好不容易於去年台北市長選舉,獲得候選機會,卻以3,254票輸給柯文哲;正當全台政治人物角力2020年總統大選,丁守中的時間像是凍結般, ... 於 gesundheitsratgeber.co.at -

#2.《大事件》第29期: 美女主播接連被抓 央視後宮人人自危

... 也開始好奇他能不能在未來的台北市長選舉過程中,捲起千堆雪□吳燕玲 2014 年台北市長選舉,藍綠尚未推出候選人,但連續幾個台灣媒體所做的民調,其結果卻頗出人意料。 於 books.google.com.tw -

#3.哈佛學霸斷言「他」超高票勝選台北市長!網驚吐8字 - 奇摩新聞

他認為,從台北市歷次的選民結構來看,例如2014年的大環境非常糟糕,國民黨的連勝文還能拿到60.9萬票(得票率40.82%,輸給無黨籍柯文哲的85萬票,柯得票率 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#4.獨立候選人當選台北市長,國民黨大敗

「這次台北市長選舉的結果,彰顯了台灣民主的價值和台北市民追求進步的決心。」 連勝文的父親是國民黨元老連戰,曾任台灣行政院院長和副總統。不過,這種 ... 於 cn.nytimes.com -

#5.專題- 台灣2014九合一選舉- 亞洲週刊

朱立倫雖以得票率逾九成九當選國民黨主席,但整體投票率低,未來並非坦途,立委和總統選戰黨內提名是考驗。 新北市長朱立倫在一月十七日順利當選中國國民黨黨主席, ... 於 www.yzzk.com -

#6.臺北市市長開票結果- 2014九合一選舉新聞專區- 自由電子報- 台灣 ...

2014 選舉 2018九合一選舉開票結果 九合一選舉哪九個 2014台北市長選舉 九合一選舉公投 2018台北市長選舉結果 2018九合一選舉得票數當選人名單中選會查詢系統 2010選舉 ... 於 twtravelwiki.com -

#7.台北市長候選人開票 - Oxbridge

另3名候選人得票結果分別為,1號江啟臣3萬5090票,得票率為18. 台北市長選舉開票結果一直膠著到凌晨兩點半,在最終結果出爐前,丁守中就宣布要提起 ... 於 oxbridge.si -

#8.【台灣怎麼了】2014台北市長選舉倒數 - YouTube

實地走訪台北街頭詢問民眾對台北市長選舉的看法,也順便了解大家對市長候選人了解的程度,結果卻是莫名的一面倒阿! 於 www.youtube.com -

#9.解析九合一/不藍不綠一票難求小黨賞味期短難成第3大勢力

他舉例,2020年立委選舉,5名無黨籍當選人中,包括蘇震清、傅崐萁等人其實都有藍綠背景,「林昶佐是前時力黨員,他是民進黨禮讓才能選上。」 複數選區制則 ... 於 news.pts.org.tw -

#10.2014 縣市長選舉

2014 年中華民國鄉鎮市長選舉,即中華民國第17屆鄉、鎮、市長選舉與中華民國第1屆直轄市山地原住民區區長選舉,是2014年中華民國地方公職人員選舉(又稱「 ... 於 fao-nettoyage.fr -

#11.2014 高雄市長票數

相較之下,李眉蓁的得票數極為「慘烈」,僅拿到24萬8478票,得票率25.89%得票率,重挫國民黨士氣。 高雄市長補選結果出爐, ... 於 artemis-soccorso-veterinario.it -

#12.2014 選舉

2014 年臺中市市長選舉結果; 號次候選人政黨得票數得票率當選標記; ... 六個直轄市市長(台北The 2014 European Parliament election was held in the ... 於 perceptia.de -

#13.2014 台北市選舉

2014 台北 市選舉. 06% : 選舉日期: 2014年11月29日: 選舉人數: 3,156,402人投票率: 61. 首都之戰,連勝文最終無法守住藍天,將市長寶座讓給柯文哲,綜觀這次選情,連勝 ... 於 chefpannullo.it -

#14.秒懂九合一選舉結果就看這8張圖表 - 風傳媒

近年重大選舉,國民黨與民進黨的得票互有起伏,2014年的六都及縣市長選舉,國民黨得票率來到近年的新低點,民進黨力爭上游,得票率若納入策略合作的柯文哲 ... 於 www.storm.mg -

#15.探索「柯文哲現象」-2014年臺北市長選舉空間分析

詳目顯示 ; Yu-Han Su · 探索「柯文哲現象」-2014年臺北市長選舉空間分析 · A Study of “Ko Wen-Je Phenomenon”- Spatial Analysis of Taipei City Mayoral Election in 2014. 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#16.台北市長選舉柯文哲民調勝民進黨- BBC News 中文

民進黨先前已通過民調決定出該黨候選人為立委姚文智,據該黨此前的"兩階段民調"提名策略,該黨候選人將與提出"在野大聯盟"的柯文哲用民調進行整合 ... 於 www.bbc.com -

#17.台北市2014 選舉

台北 市2014 選舉 過碘溴氯硝硫新. 遇見未來中壢. 沙日文無駄. 曼陀珠葡萄. 去俄羅斯要簽證嗎. 台北市室內裝修許可申請. 於 748390731.f93ir.com.es -

#18.2014 年台北市長選舉 - Avto-R

六個直轄市市長(台北在大家研究的路途上,本次2014 年台北市長選舉已經有人實踐成功。本文將不討論產品(候選人) 本身,純粹探討柯文哲(柯p) 與連勝文 ... 於 avto-r.si -

#19.2014台北市長候選人柯文哲當選感言:相信「政治就是找回 ...

六位競選伙伴對於市政藍圖的規劃,柯文哲都將虛心採納,同時,我向市民承諾的「六大願景」、三十項「柯P新政」、「透明廉政公約」以及「開放政府、全民 ... 於 www.cheers.com.tw -

#20.2014年台北市市長候選人柯文哲競選策略之研究

柯文哲 ; 台北市長選舉 ; 競選策略 ; Ko, Wen-je ; Taipei Mayoral Election ... 文獻、訪問競選總幹事姚立明、以及民調,分析柯文哲競選策略對於選舉結果的影響。 於 www.airitilibrary.com -

#21.開誠布公集思廣益: 林嘉誠政經論 - 第 55 頁 - Google 圖書結果

可是黃偉哲市長在2018年市長選舉的得票率,遠低於賴清德前院長在2014年市長選舉的得票率。 ... 台北市立委補選,有柯文哲市長支持人選加入,型成三角督,選舉過程及結果, ... 於 books.google.com.tw -

#22.台北市長選舉2014日期

這是一個針對2014年底台北市場參選,提供給市民在投票前能夠更了解各候選人政見、理念的平台。大家也可以在這個APP上表示和討論對於各候選人政見的看法和意見,期望 ... 於 imobileai.com -

#23.丁守中得票率竟和2014連勝文一模一樣|蘋果新聞網

台北市長 選情破天荒膠著,開票過午夜仍難分軒輊,最後台北市長柯文哲拿下58萬820票,以3254票險勝國民黨籍候選人丁守中;在有結果之前,兩人拉鋸許久 ... 於 www.appledaily.com.tw -

#24.台北市長選舉 - Prezi

現任台北市長. 柯文哲. 2014年臺北市市長選舉結果. 號次候選人政黨得票數得票率當選標記 ... 選舉人數2,147,213. 投票數1,512,724. 有效票1,494,046. 於 prezi.com -

#25.台北市2014 票數

58%. 6萬。若將投柯與投姚的票數加總,這幾個藍營鐵票倉這次投給「白綠」的投票率皆高於國民黨。 臺北市各區柯文哲(灰)與丁守中(藍)得票之差對比, ... 於 lounasravintolaeverest.fi -

#26.2018 台北開票

2018 台北開票. 得票率. 選擇里,如果不知道自己住哪個里,可以拿出身分證翻到背面看住址或是看一下自家的門牌地址。 2022-10-16. Luxury retail design; by 瘋先生 ... 於 logisfrance-architecture.fr -

#27.北市長之戰柯文哲85萬大贏連24萬票| 社會 - Newtalk新聞

中選會今晚也宣布,這次選舉台北市的投票率為70.46%。 以下為2010年和2014年的台北市長選舉中,得票數前兩名的得票數和得票率。 2010年台北市長 ... 於 newtalk.tw -

#28.2014 九合一選舉開票結果 - Elitelook

1. 陳汝斌. 2. 趙衍慶. 李宏信. ... 台湾九合一选举于11月29日投票并决出胜负,国民党能否守住台北、台中两市?台湾政治版图会发生怎样的变化?凤凰网资讯为 ... 於 277776880.elitelook.com.pl -

#29.九合一選舉凌晨3時才開完票歷經11小時史上最長| 政治 - 中央社

根據中央選舉委員會資料,九合一選舉人總數1910萬2502人,選票數達6721萬3515張,選出1萬1047名地方公職人員。 根據中選會統計,6都市長選舉投票率66.11% ... 於 www.cna.com.tw -

#30.2014 年台北市長候選人 - Cronosportasd

「按電鈴」提醒民眾過「民主情人節」 詐領漁民補償金億元逃10年被逮2014年4月18日,黨員投票前一天,蔡正元喊出「棄蔡保連」,呼籲黨員將票投給連勝文。. 於 cronosportasd.it -

#31.【全文】林佳龍鎖侯力拚逆轉勝侯友宜要贏40萬票連任 - 鏡週刊

以致無法刷新得票紀錄。簡言之,侯最終選戰重點,會放在力催藍營高投票率,因投票結果勢必影響他後續的政治 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#32.2018大選結果》4年前的85萬票剩58萬柯文哲少了綠營打得苦 ...

柯文哲得票數相較於4年前驚人的85萬票,整整掉了27萬票,得票率從5成7掉至4成1,顯然少了民進黨的支撐,柯文哲不僅打得苦,更是贏得不夠漂亮。 白色力量只 ... 於 www.cmmedia.com.tw -

#33.蔣萬安選台北市長變硬了!嗆陳時中狂改人設、柯P搞壞首都5 ...

人稱立院第一帥的蔣萬安,自參選台北市長以來,他的溫文爾雅反而成為包袱。儘管這次「只論八卦、不論政見」的選風中,他不走陳時中「人設多變」路線, ... 於 city.gvm.com.tw -

#34.九合一抽籤結果出爐!台北市「這號次」當選率最高歷屆市長 ...

政治中心/魏君程報導△年底九合一大選即將到來,台北市選情激烈,形成「三腳督」局勢。(圖/陳時中競辦提供) 年底九合一大選即將到來,台北市選情 ... 於 today.line.me -

#35.2014九合一選舉六都感言柯文哲:承擔的開始 - 人間福報

【記者陳忠賢台北報導】經過激烈纏鬥,台北市長選舉昨天出爐,兩個政治素人之爭終分出勝負,無黨籍、被暱稱為「柯P」、並以「在野大聯盟」為號召的台大醫師柯文哲, ... 於 www.merit-times.com -

#36.2014台北市市長當選人預測:滑世代,滑出你我民主生活的年代

我當然不是個政治狂熱份子,不然我以前的公民老師就不會想打我,因為我告訴他:『我一生將以不投票為榮,連廢票也別想叫我投!』。 民主並非只是選舉投票. 奇怪的預測想 ... 於 tsjh301.blogspot.com -

#37.大數據與未來傳播 - 第 61 頁 - Google 圖書結果

年月日大事記 2014 7.31~8.4 2014 台北電腦應用展推出「Open Data 體驗館」, ... OKFN Open Data Index 根據交通時刻、政府預算、政府開支、選舉結果、公司登記、地理 ... 於 books.google.com.tw -

#38.台灣地方選舉的預測 - 鯨魚網站

東京外國語大學研究所總合國際學研究科的小笠原欣幸教授,前幾天在臉書上發表了他對台灣地方選舉的預測。他認為,結果會是5:15:1:1,也就是民進黨 ... 於 www.hi-on.org -

#39.巨星殞落、專業苦撐、平庸出頭 史上最詭異的台北市長選舉

未參選聲勢如日中天,一參選,淒風苦雨,前例難找,勉強只有韓國瑜選總統的走勢差可比擬。然而在執政能力上,一個曾創造防疫奇蹟,另一個是立委當得不知所 ... 於 www.upmedia.mg -

#40.政治科學方法的盛宴 台北市長選舉預測誰最準?

早在在市長選舉前十天,臺大政治系退休教授、《誰會勝選?誰會凍蒜?》作者洪永泰教授,政大選舉研究中心主任蔡佳泓教授以及「未來事件交易所」洪耀南執行長分別將 ... 於 politics.ntu.edu.tw -

#41.2014 年台湾台北市長選挙の分析- 元照出版, 月旦知識庫

湯晏甄,張傳賢,2014 選舉,太陽花學運,施政滿意度,新媒體,2014 elections,Sunflower Student Movement,Presidential Approval Ra,元照出版,月旦知識庫,整合十大資料庫 ... 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#42.選舉資料庫

選情資料庫,提供歷年選舉的快速搜尋及資料視覺化。 於 db.cec.gov.tw -

#43.圖表分析- 2014 九合一選舉- 台灣選舉史上最大規模 - 聯合報

以得票率的差距分析,新竹市民進黨籍林智堅以0.51%的差距,驚險小勝國民黨許明財;第二驚險的是現任新北市長朱立倫,只以1.28%差距勝出游錫堃。「最佳完勝」的是現任 ... 於 udn.com -

#44.日學者估綠只拿5縣市民進黨:喚起充分危機意識 - 世界新聞網

九合一選舉倒數,日本學者小笠原欣幸評估民進黨只能拿下5縣市。民進黨高層今天表示,小笠原這次未做田野調查,但會將此評估作為... 於 www.worldjournal.com -

#45.2018九合一選舉:直轄市長選舉、縣市首長選舉、市議員選舉

直轄市/縣/市; 當選者; 登記政黨; 得票數 · 台北市; 柯文哲; 無黨; 58萬820. 新北市; 侯友宜; 國民黨; 116萬5,130. 桃園市; 鄭文燦; 民進黨; 55萬2,330. 台中市; 盧秀燕 ... 於 www.setn.com -

#46.2018 台北市長選舉結果

org 2018台北市長即時開票|2018九合一大選專區|ETtoday新聞雲. 15% : 選舉日期2018年11月24號: 選舉人數3,264,128人: 投票率64. 於 227019266.berufsbildungsradio.ch -

#47.2014年直轄市市長、縣市長、鄉鎮市區長選舉結果地圖

選統選舉似乎才是檢視一地藍綠基本盤的適宜機會,因為此時全國的候選人都是一樣的。事實上,歷年總統選舉花蓮市藍營候選人的得票率都遠高於板橋區。其他 ... 於 lescholar.pixnet.net -

#48.行銷絕不等於買廣告:2014 年台北市長選舉柯文哲與連勝文之 ...

在大家研究的路途上,本次2014 年台北市長選舉已經有人實踐成功。本文將不討論產品(候選人) 本身,純粹探討柯文哲(柯P) 與連勝文雙方陣營的行銷策略跟 ... 於 www.inside.com.tw -

#49.新新聞周刊: 1652期 - 第 25 頁 - Google 圖書結果

魏陣 2014年縣市長得票率營自評可贏3萬票以上。彰化縣高雄市韓高人氣能支撐到投票日嗎?高雄市長選舉在9月中幾份五五波 68.08%的民調釋出之後,成為全國選情關 30.89%注 ... 於 books.google.com.tw -

#50.2014 年台北市長候選人 - Yoanbresloutdieteticien

「按電鈴」提醒民眾過「民主情人節」 詐領漁民補償金億元逃10年被逮2014年4月18日,黨員投票前一天,蔡正元喊出「棄蔡保連」,呼籲黨員將票投給連勝文。. 於 yoanbresloutdieteticien.fr -

#51.2014 年台北市長選舉

六個直轄市市長(台北在大家研究的路途上,本次2014 年台北市長選舉已經有人實踐成功。本文將不討論產品(候選人) 本身,純粹探討柯文哲(柯p) 與連勝文 ... 於 966985991.kam-fuer-kmu.ch -

#52.選舉民調的陷阱,臺北市長選舉真的一面倒嗎? - 想想論壇

2014 年臺北市長選舉過去幾個月以來一直是媒體的焦點,而候選人的民調數字更是 ... 但最後的投票結果謝長廷在該次台北市長選戰中得到525,869票,得票率 ... 於 www.thinkingtaiwan.com -

#53.台灣九合一地方選舉:如何看輸贏? - 公民論壇 - RFI

2014 年11月29日,台灣將舉行規模龐大的地方選舉,選出從直轄市,到村裡長等多個不同層級的1萬1千多名行政首長和民意代表。這次選舉包含6個直轄市市長 ... 於 www.rfi.fr -

#54.新台灣 誰當家?: 台灣新時代的開始 - 第 54 頁 - Google 圖書結果

1994年台北市長的投票世代,受藍綠之別的影響較深,與2014年九合一選舉的首投族,在這次選舉中展現明顯的落差 ... 從選舉的結果明白看出,「藍綠在新世代已經被解構了! 於 books.google.com.tw -

#55.名家論壇》吳崑玉/論好感度的作用 - HiNet生活誌

這不是什麼假民調或機構效應,而是台北市的選民特性所致。很多人平日不關心政治,血腥攻防又讓更多人遠離,於是拖拖摸摸,一直到投票前幾天,收 ... 於 times.hinet.net -

#56.國戰會論壇》台灣地方選舉喊「狼來了」有效嗎?(柳金財)

中共二十大閉幕,第五代領導人習近平延續其第三任總書記任期,權力結構核心政治局常委新任四位及既有三位清一色是「習家軍」,習近平權力可謂是達到 ... 於 www.chinatimes.com -

#57.「阿北回來了!」柯文哲3254票險勝連任台北市長 - 關鍵評論網

台北市長選舉 開票結果一直膠著到凌晨兩點半,在最終結果出爐前,丁守中就宣布要提起選舉無效訴訟,柯文哲則幽默地表示,「明天太陽升起, ... 於 www.thenewslens.com -

#58.2014 台北市長選舉民調

2014 年臺北市長選舉風波及爭議事件,列舉2014年中華民國地方公職人員選舉中, 臺北市市長選舉之連勝文與柯文哲候選人及其競選團隊與支持者的相關事件。 於 laboratoriovirologiacs.it -

#59.張峻豪:一場還是不見地方、缺乏議題與抗中保台的負面選舉

「負面投票」與「負面競選」交織成的「負面選舉」,是台灣選舉史一條清晰的歷史路徑,這次選舉會不會更深化這個路徑? 於 theinitium.com -

#60.柯文哲獲85萬3千票包括藍營票倉12行政區全拿| Anue鉅亨

台北市長選舉 開票結果,無黨籍台北市長候選人柯文哲最終以853,983票, ... 而本次台北市長選舉,柯文哲獲得57.16的得票率,台北市總投票率為67.9%。 於 news.cnyes.com -

#61.超越藍綠? 政治版圖在2014 年臺北市長選舉的新應用

其後. 以Mann-Kendall 檢定法,據以定性分析國民黨候選人得票率在版圖內. 的時空相對變動趨勢,並以Theil-Sen 斜率推估法進行趨勢斜率的定量. 估算,再進一步評估變遷中 ... 於 www.jestw.com -

#62.2016台灣大選:新民意與新挑戰 - 第 13 頁 - Google 圖書結果

在公民運動挑戰政府權威以及兩岸關係並沒有帶來預期效果的情勢下,國民黨的支持度一直下降,在 2014 年的地方選舉僅僅贏得新北市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、台東縣、連江 ... 於 books.google.com.tw -

#63.2014台北市長選舉結果 - 法律貼文懶人包

2014 年中華民國直轄市長及縣市長選舉- 维基百科。 在2012年總統大選,馬英九在臺北市以五成八的得票率領先,而在同日舉行的立委選舉中,除了民進黨提名的姚文智於士林大同 ... 於 law.businesstagtw.com -

#64.最堅持選台北市長的悲情候選人!回顧丁守中25年奮鬥史 - 今周刊

更新內容:國民黨前立委丁守中2018年參選台北市長,最後輸給柯文哲,但兩人差距僅3000多票,丁認為選務紊亂,且邊投票邊開票導致選舉不公,因而提起選舉 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#65.2014年九合一地方選舉之評估與效應

二、九合一地方選舉,投票率將提高到直轄市、縣市長選舉的水準。直轄市、縣市長候選人可發揮「衣裾效應」,產生拉抬他種選舉同黨候選人選票的作用。 三、 ... 於 www.npf.org.tw -

#66.40.82%魔咒?丁丁努力20年得票率跟連勝文一樣- 政治 - 自由時報

台北 市選委會凌晨3點36分確定台北市長投票結果,台北市長柯文哲以58萬820票,以3254票險勝努力20年的國民黨台北市長候選人丁守中,丁比4年前國民黨 ... 於 news.ltn.com.tw -

#67.2014 年台北市長候選人 - Huomtoimitilat

魔鏡回答:「是法庭一條龍,政治太靦腆的顧大律師,但是假戲真做,民調勝出的姚文智比他機會更大。」 深宮怨婦:「別跟我談只會畫3d市政畫餅的人,到底誰會代表民進黨參選 ... 於 huomtoimitilat.fi