Aimer 夜之國的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦松本大洋寫的 羅浮宮的貓(首刷限量完整典藏版) 和松本大洋的 羅浮宮的貓(彩色豪華版・上下兩冊)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自大塊文化 和大辣所出版 。

國立臺灣師範大學 音樂學系 吳舜文所指導 王蕾寧的 芭蕾舞劇《吉賽兒》於音樂及舞蹈對應關係之內容分析 (2019),提出Aimer 夜之國關鍵因素是什麼,來自於舞蹈音樂、對應關係、芭蕾舞劇、吉賽兒。

而第二篇論文亞洲大學 外國語文學系 陳淑娟所指導 施鈺珺的 當身為「可貶者」變成一種優勢:文本中的精神疾病之譬喻形象與其修辭功能 (2018),提出因為有 可貶者、精神疾病、賤斥、自閉症、汙名、修辭的重點而找出了 Aimer 夜之國的解答。

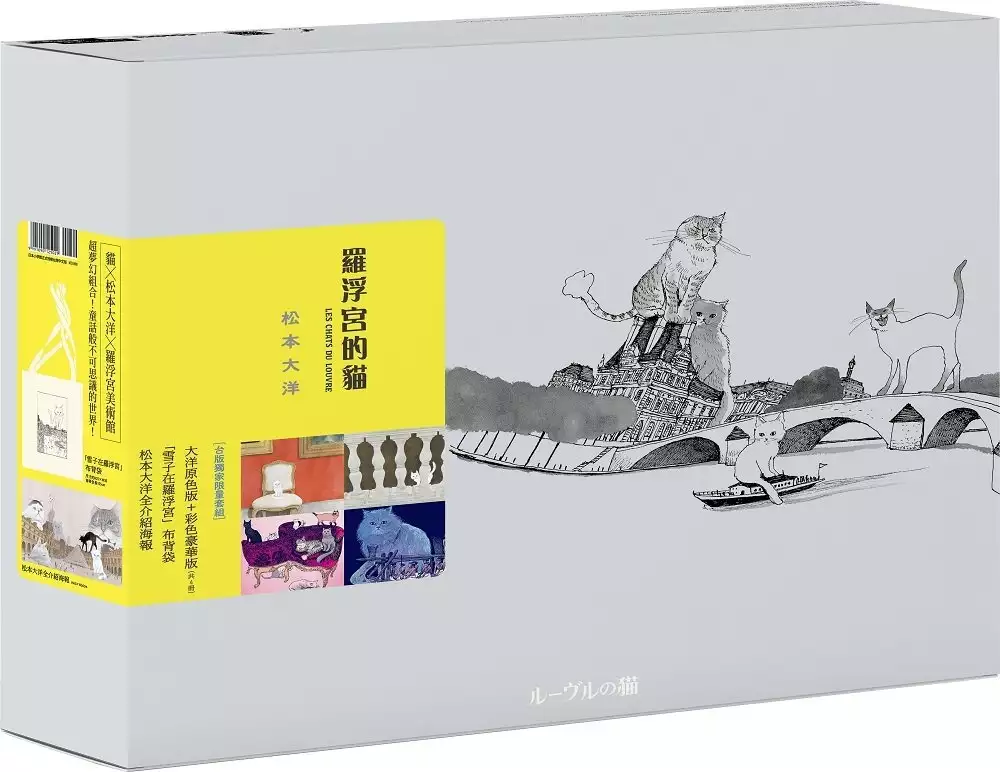

羅浮宮的貓(首刷限量完整典藏版)

為了解決Aimer 夜之國 的問題,作者松本大洋 這樣論述:

★大洋原色版+彩色豪華版,共四冊完整蒐藏! ★首刷限量超值加贈台版獨家「小雪貓在羅浮宮」布背袋&紙本分格設計撰寫全介紹海報 ★【大洋原色版】收錄松本大洋原始彩頁+黑白內頁 ★【彩色豪華版】法國藝術家 Isabelle Merlet.上色,嶄新歐漫風情! ★松本大洋中文版最新夢幻之作!貓×松本大洋×羅浮宮美術館!童話般不可思議的世界! ★本書為法國羅浮宮博物館漫畫計畫:「當羅浮宮遇上漫畫(BD Louvre)」邀請所繪! ★台灣版由旅日動漫達人馬世儀翻譯、漫畫家力本嘔心瀝血書法手寫字! 台版獨家首刷超值限量加贈: 「雪子在羅浮宮」布背袋(25×30cm、背帶全長105cm) 松

本大洋全介紹海報、雙面全彩(40*56) 沒有人知道,羅浮宮美術館的閣樓頂其實住著一群貓…… 一天,一隻雙眼異色的小白貓為了看畫、冒險闖入了人類的視界。 牠聽得見名畫的聲音,情急之下牠一躍而入畫中世界…… 小白貓是否真是傳說中的「入畫者」? 牠不斷聽到某幅畫中神祕女孩傳來的呼喚, 難道……是羅浮宮老警衛五十多年前失蹤的姊姊? 松本大洋愛動物,尤其愛貓,這點毫無疑問。貓很早就出現在他的作品裡,《惡童當街》裡的小黑小白就被暱稱為「貓」,他幾乎每部作品都有貓(花男午睡時、《乒乓》裡的背景),到了後期,貓咪像智者一樣犀利地看著街屋和人類、下評論註腳(《竹光侍》裡黑貓聞得

到血腥味……);而這次應羅浮宮漫畫計畫之邀,松本大洋首次以貓作為主角。 雖說主角雪子是隻貓,但許多畫面中,大洋將貓咪化為人形。雪子像是個長不大的、和其他人都不一樣的孩子,總是睡眼惺忪、無法融進群體、自顧自地做愛做的事(溜進人群洶湧的羅浮宮看畫聽導覽)。也因為如此,可能被罷凌,但純淨獨特的天性引人憐惜。當他人因為自己而受到傷害時,自責之情尤甚。 大洋透過雪子以及神祕的小女孩愛麗塔,描繪出對這樣特殊孩子的溫暖觀察和理解。羅浮宮名畫的世界簡直是《惡童當街》第三集中,黃鼠狼帶領小黑前往的奇異世界的延伸。另一隻黑貓「鋸子」,形象既有「蛇」的影子,幼時被拋棄的孤單身影也完全是「小黑」的再現。大

洋和妻子詳細考究羅浮宮的裡外建築,挑選了1580年楓丹白露畫派法國藝術家Antoine Caron《愛的葬禮》(Les Funérailles de l'Amour)作為異世界通道,奇幻和現實並存。大洋巧妙地以羅浮宮和名畫為引,藝術品是厭倦現實的心靈之避風港——只有保有赤子之心的靈魂才能進入的夢幻世界。 《竹光侍》畫面的古典講究令人咋舌,《Sunny》和大洋其他繪本則展顯另一種魅力。《羅浮宮的貓》進而結合兩者,書中現實與夢幻之間的畫面使用了不同的技法:現實背景使用沾水筆線條和水墨渲染,畫作世界夢幻背景則是層次柔和、筆觸感更強的鉛筆。不同貓咪的各種動作、貓和狗的打架場面也令人驚嘆佩服,名畫

重現的部份同樣用心。若說《羅浮宮的貓》是一則不折不扣的奇幻故事,巴黎這個背景的重責大任在於以作圖技法盡量鞏固故事的逼真感,居高臨下的城市鳥瞰風景非常細膩。 松本大洋曾多次參訪觀察羅浮宮的閉館時段,得以重建只有警衛和維護人員才能感受到的氛圍。透過光影對比的技巧,既能表現空曠展廳的莊嚴感,也描繪出閣樓貓居的私密感。 【彩色豪華版】由法國藝術家Isabelle Merlet上色,畫面如同童話般,流露繪本和歐漫風情。【大洋原色版】收錄松本大洋原始彩頁+黑白內頁,一樣的故事,兩個版本的畫面感截然不同。死忠粉絲一定要收藏兩版本好好比較。 「我們的每一本書都可見到冬野さほ(松本大洋的妻子兼

助手)和我之間不同的合作模式誕生。但是我相信,《羅浮宮的貓》是她個人特質最明顯的一套作品,也許比我的還強烈。這是我在《Sunny》之後踏出的第一步,也想藉此徹底拋開童年的世界。在這部作品中,貓取代了童年這個主題,而我的下一部作品會脫離得更遠。」——松本大洋 「松本大洋總是能在一片污濁裡安放最澄澈的核心。『真實蘊藏於黑暗之中』——當社會被黑暗包圍,孩子便是那火光。」—— 61Chi(漫畫家) 「松本大洋以每一部作品對前一部的突破,說明了他的藝術企圖心,而他試圖用畫面來牽引作品的意圖,顯然不只是『娛樂』、『有趣』而已。藝術家在創作的歷程中,有時也不知道自己看到的是什麼人生的真相,畢竟人

生巨大如一面無盡的馬賽克牆,而我們不過是上頭的一片磁磚。但即便如此,優秀的藝術家會透過作品,讓我們彷彿看到了某個隱隱約約的全景,那『目送歸鴻』的眼光裡,人類的靈魂深處。」—— 吳明益(作家/國立東華大學華文系教授)

Aimer 夜之國進入發燒排行的影片

#ReoNa #Nainai #ないない #Aimer #Walpurgis #milet #Checkmate #Uru #FirstLove #ファーストラヴ #Adieu #上白石萌歌 #YOASOBI #優しい彗星

去呢度聽『令和歌姬』歌單:https://lnk.to/ReiwaDiva

大家都知《鬼滅之刃》大熱,連帶為電影唱主題曲《炎》女歌手LiSA都攞哂細碟榜同大碟榜冠軍。因為咁LiSA成為令和年號第一位同時在兩榜稱冠的歌手,亦是相隔16年6個月再有女歌手有此佳績,平了歌姬宇多田光的紀錄。除咗LiSA之外日本都有好多唱歌好好聽嘅日本女仔,今日就等我精簡推介下呢啲日本女仔,再介紹返多首唔同曲風的歌比大家,睇下大家又覺得邊個會做下個令和歌姬!

ReoNa - Nainai ないない

喺日本聽歌一定關動漫事,你住過日本就會明我講咩。有位歌手叫ReoNA,佢就喺訪問入面自稱「絶望系動漫歌手」。有啲人仲會話佢係咩新一代動畫主題曲女神,我就因為佢頭髮啲顏色而認得佢,今次介紹返呢首動畫主題曲 ないない,我覺得曲風好似我VOCALOIDボカロ聽開個種feel咁。

Aimer - Walpurgis

Aimer大家如果未聽過真係削少少,佢係天生做歌手個啲命嚟。細個因為老豆係Bass佬已經不停接觸音樂,又有練琴,小學已經模仿椎名林檎和宇多田光歌喉,十五歲聲帶受損用咗沉寂治療法半年沉默之後,確立要做歌手。我最鐘意係佢首Torches,兩年前聽會聽到喊,但今次想介紹嘅係佢成隻新碟Walpurgis比大家。

milet - Checkmate

呢位女仔2019年先出道,出道單曲〈inside you〉仲要係由ONE OK ROCK吉他手Toru操刀製作,之後喺2020就踩上紅白。我都係最近先識呢位歌手,我會叫佢做日本美國歌手,唔想解釋,呢個係我聽完佢首新歌 Checkmate 之後嘅感受。

Uru - First Love ファーストラヴ

Uru呢個歌手係勁到我係因為隨機喺日本K房聽到佢首プロローグ而識,個陣聽到返屋企就開始loop,本身首歌已經好聽,加埋佢把聲我一聽完就入哂腦。由於佢本名、年齡等個人信息都唔公開,所以被稱為「神秘的歌手」。新啲嘅話大家可以聽下 First Love ファーストラヴ。

Adieu - adieu2

介紹埋呢個10年前仲係小五就出咗道嘅女歌手 adieu,佢仲係00後,今年先21歲。佢就係你的名字個宮水三葉嘅聲優上白石萌音個妹妹,上白石萌歌 Adieu。又音又歌果然係靠把聲搵食,Adieu參加東寶藝能舉辦的「東寶灰姑娘」選拔,喺4萬幾人入面脫穎出成為史上年紀最小的得獎者。今次想介紹佢嘅係佢下個月6月尾先出嘅新碟,adieu2 。

YOASOBI - 優しい彗星

最後介紹嘅呢隊YOASOBI嚴格來說不只是女仔,佢哋是由作曲作詞的Ayase及主唱ikura所組成的日本雙人音樂組合,其特色為「將小說音樂化」。他們的成名作「夜に駆ける」就係以星野舞夜的小說《タナトスの誘惑》為原作所推出嘅歌,亦都係佢哋嘅第一隻單曲。 上年年尾便在紅白出場演唱,這是首度有藝人未發行實體作品便獲邀登上紅白。但今次我想推介的是他們的優しい彗星。

每天關注我的9UP狀況:

https://www.instagram.com/ernest_pch/

芭蕾舞劇《吉賽兒》於音樂及舞蹈對應關係之內容分析

為了解決Aimer 夜之國 的問題,作者王蕾寧 這樣論述:

本研究旨在探討芭蕾舞劇中音樂與舞蹈之關聯性,採取內容分析法。並以浪漫芭蕾舞劇《吉賽兒》為研究對象,選取樂譜與影像文本進行分析。研究者經由文獻探討歸納出,芭蕾舞劇的音樂與舞蹈可共同透過時間、空間、重力、流動等元素分析。每一項元素皆包含二項次元素,時間包含突然、綿延;空間包含直接、迂迴;重力包含強力、輕飄;流動包含拘束、流暢。本研究以此為依據,自編「音樂元素與舞蹈元素於芭蕾舞劇內容分析類目表」為研究工具,逐一探討《吉賽兒》中音樂與舞蹈之對應關係。若兩者呈現完全相同性質,則歸類為同步性;若兩者呈現完全相反性質,則歸類為相對性;若兩者於同一曲中同時呈現同步性與相對性,則歸類為同化性。本研究主要結論如

下:一、芭蕾舞劇《吉賽兒》中,時間、空間、重力、流動等四項音樂元素分析,次元素所佔比例達五成以上為時間綿延(68%)、空間直接(71%)、重力輕飄(53%)、流動流暢(74%)。二、芭蕾舞劇《吉賽兒》中,時間、空間、重力、流動等四項舞蹈元素分析,次元素所佔比例達五成以上為時間突然(55%)、空間迂迴(57%)、重力強力(54%)、流動拘束(61%)。三、芭蕾舞劇《吉賽兒》中,時間、空間、重力、流動等四項元素分析之對應關係,皆以同化性所佔比例最高(時間77%、空間86%、重力65%、流動72%),其次為同步性(時間20%、空間12%、重力20%、流動22%),最低為相對性(時間3%、空間2%、重

力15%、流動6%)。最後,根據研究結論提出建議,提供未來相關研究參考。

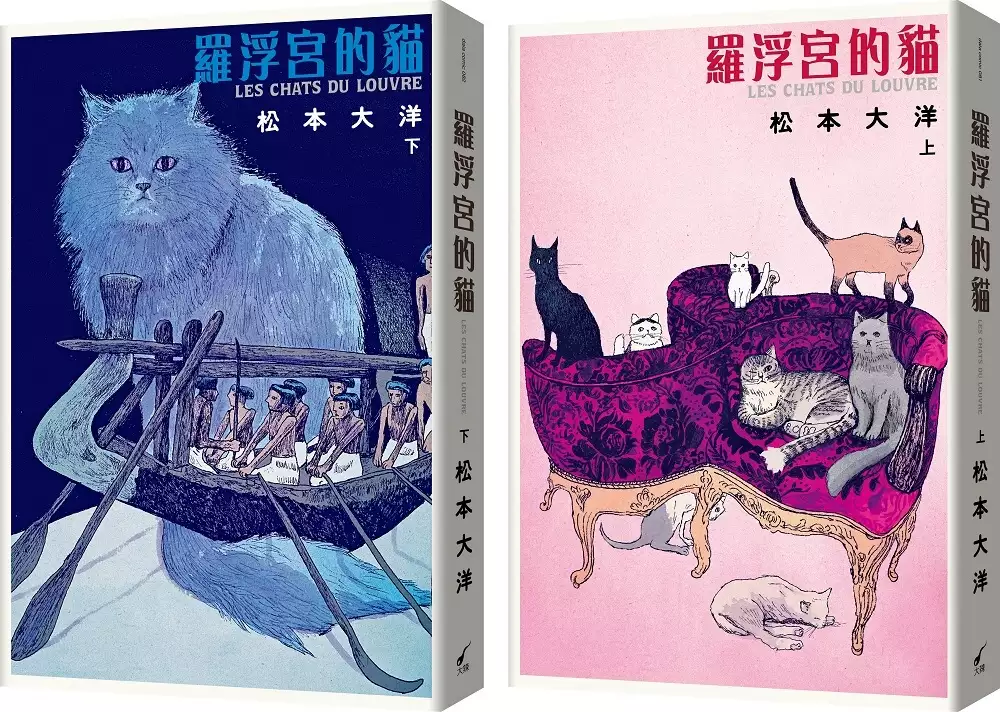

羅浮宮的貓(彩色豪華版・上下兩冊)

為了解決Aimer 夜之國 的問題,作者松本大洋 這樣論述:

★羅浮宮漫畫系列最新作!貓×松本大洋×羅浮宮美術館! ★松本大洋.漫畫×法國藝術家 Isabelle Merlet.上色,嶄新歐漫風情! ★松本大洋中文版最新夢幻之作!童話般不可思議的世界! ★本書為法國羅浮宮博物館漫畫計畫「當羅浮宮遇上漫畫(BD Louvre)」邀請所繪! ★台灣版由旅日動漫達人馬世儀翻譯、漫畫家力本嘔心瀝血書法手寫字! 沒有人知道,羅浮宮美術館的閣樓頂其實住著一群貓…… 一天,一隻雙眼異色的小白貓為了看畫、冒險闖入了人類的視界。 牠聽得見名畫的聲音,情急之下牠一躍而入畫中世界…… 小白貓是否真是傳說中的「入畫者」? 牠不斷聽到某幅畫中神祕女孩傳來

的呼喚, 難道……是羅浮宮老警衛五十多年前失蹤的姊姊? 松本大洋愛動物,尤其愛貓,這點毫無疑問。貓很早就出現在他的作品裡,《惡童當街》裡的小黑小白就被暱稱為「貓」,他幾乎每部作品都有貓(花男午睡時、《乒乓》裡的背景),到了後期,貓咪像智者一樣犀利地看著街屋和人類、下評論註腳(《竹光侍》裡黑貓聞得到血腥味……);而這次應羅浮宮漫畫計畫之邀,松本大洋首次以貓作為主角。 雖說主角雪子是隻貓,但許多畫面中,大洋將貓咪化為人形。雪子像是個長不大的、和其他人都不一樣的孩子,總是睡眼惺忪、無法融進群體、自顧自地做愛做的事(溜進人群洶湧的羅浮宮看畫聽導覽)。也因為如此,可能被罷凌,但純淨獨特的

天性引人憐惜。當他人因為自己而受到傷害時,自責之情尤甚。 大洋透過雪子以及神祕的小女孩愛麗塔,描繪出對這樣特殊孩子的溫暖觀察和理解。羅浮宮名畫的世界簡直是《惡童當街》第三集中,黃鼠狼帶領小黑前往的奇異世界的延伸。另一隻黑貓「鋸子」,形象既有「蛇」的影子,幼時被拋棄的孤單身影也完全是「小黑」的再現。大洋和妻子詳細考究羅浮宮的裡外建築,挑選了1580年楓丹白露畫派法國藝術家Antoine Caron《愛的葬禮》(Les Funérailles de l'Amour)作為異世界通道,奇幻和現實並存。大洋巧妙地以羅浮宮和名畫為引,藝術品是厭倦現實的心靈之避風港——只有保有赤子之心的靈魂才能進入的

夢幻世界。 《竹光侍》畫面的古典講究令人咋舌,《Sunny》和大洋其他繪本則展顯另一種魅力。《羅浮宮的貓》進而結合兩者,書中現實與夢幻之間的畫面使用了不同的技法:現實背景使用沾水筆線條和水墨渲染,畫作世界夢幻背景則是層次柔和、筆觸感更強的鉛筆。不同貓咪的各種動作、貓和狗的打架場面也令人驚嘆佩服,名畫重現的部份同樣用心。若說《羅浮宮的貓》是一則不折不扣的奇幻故事,巴黎這個背景的重責大任在於以作圖技法盡量鞏固故事的逼真感,居高臨下的城市鳥瞰風景非常細膩。 松本大洋曾多次參訪觀察羅浮宮的閉館時段,得以重建只有警衛和維護人員才能感受到的氛圍。透過光影對比的技巧,既能表現空曠展廳的莊嚴感,也

描繪出閣樓貓居的私密感。 由法國藝術家Isabelle Merlet上色的全彩豪華版,畫面如同童話般,流露繪本和歐漫風情。本作同時出版【大洋原色版】,收錄松本大洋原始彩頁+黑白內頁,一樣的故事,兩個版本的畫面感截然不同。死忠粉絲一定要收藏兩版本好好比較。 「我們的每一本書都可見到冬野さほ(松本大洋的妻子兼助手)和我之間不同的合作模式誕生。但是我相信,《羅浮宮的貓》是她個人特質最明顯的一套作品,也許比我的還強烈。這是我在《Sunny》之後踏出的第一步,也想藉此徹底拋開童年的世界。在這部作品中,貓取代了童年這個主題,而我的下一部作品會脫離得更遠。」——松本大洋 「松本大洋總是能在

一片污濁裡安放最澄澈的核心。『真實蘊藏於黑暗之中』——當社會被黑暗包圍,孩子便是那火光。」—— 61Chi(漫畫家) 「松本大洋以每一部作品對前一部的突破,說明了他的藝術企圖心,而他試圖用畫面來牽引作品的意圖,顯然不只是『娛樂』、『有趣』而已。藝術家在創作的歷程中,有時也不知道自己看到的是什麼人生的真相,畢竟人生巨大如一面無盡的馬賽克牆,而我們不過是上頭的一片磁磚。但即便如此,優秀的藝術家會透過作品,讓我們彷彿看到了某個隱隱約約的全景,那『目送歸鴻』的眼光裡,人類的靈魂深處。」—— 吳明益(作家/國立東華大學華文系教授)

當身為「可貶者」變成一種優勢:文本中的精神疾病之譬喻形象與其修辭功能

為了解決Aimer 夜之國 的問題,作者施鈺珺 這樣論述:

Mental illnesses often inspire artists and writers and are omnipresent in various works, yet the moral adequacy of portraying their images remained controversial: Goffman (2010) had described the challenges the “discreditables” might have faced and the privileges they might get once being uncovered

in his essay. However, Susan Sontag believed that wrapping disease in metaphors discouraged, silenced, and shamed patients in her Illness as Metaphor. Intriguingly, other social studies have proven that the audiences’ orientation in interpersonal distances, cultural values, the symptoms, and even t

he lexical choices will all be the determinants that vary the image and the signified of the mental health label (Wong et al.; Perry). This research aims to center the discussion on what the diseases and the patients will represent and the privileges be demonstrated in these texts from a rhetorical

aspect? Hence, is the medical metaphor necessary? Further, what may be the function of different symptoms? By applying principally the theories of uncanny, abjection, and stigma, this research has built a theory on presuming Meursault in Camus’s The Stranger has Asperger, then analyze the audiences’

fear and power of stigma in two recent works: the episode “ADHD Is Necessary” in Taiwanese TV drama: On Children, and a French novel: Nothing Holds Back the Night. The results showed that the mental illness can be an advantageous metaphor, just as an endowing “Mark of Cain”, threatening yet defensi

ve. The presence of the label seems to be necessary since it could clandestinely convey some clues of the unnamable, taboo, or unconsciously-existed private standpoint, and even allow it to be staged in a verbal form. Meanwhile, this research suggests that the mental illnesses as metaphors can be a

rhetorical trigger, launching another kind of codified discourses.