中壢私人停車場的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦楊浩民寫的 時光客運:一趟懷舊與知性的公車之旅 可以從中找到所需的評價。

另外網站SHOW 翻桃園2023 跨年晚會+ 五月天演場會交通管制分三階段也說明:跨年晚會活動,屆時會湧入數十萬人觀看,中壢警方不敢大意,共 ... 周邊公共及私人停車場外,活動時間內下列路段範圍開放紅黃線停車,詳細資訊如下:.

國立臺灣師範大學 地理學系在職進修碩士班 吳進喜所指導 黃淑潔的 戰後大園鄉土地利用的變遷 (2006),提出中壢私人停車場關鍵因素是什麼,來自於土地利用、工業化、都市擴張、全球化、城鄉關係。

而第二篇論文長庚大學 工業設計研究所 翁註重所指導 鄭育芬的 街道家具,公/私之間—二次戰後臺北城街道家具演變之歷史分析街道家具,公/私之間—二次戰後臺北城街道家具演變之歷史分析 (2006),提出因為有 街道家具、公/私領域、文化研究、景觀史、現代化的重點而找出了 中壢私人停車場的解答。

最後網站桃園市租屋| 房屋出租 - 591則補充:中壢 火車後站汽車露天遮雨棚停車位只租晚上. 車位中壢火車後站汽車露天遮雨棚停車位只租晚上. 屋主直租; 新上架; 可短租. 平面式/5坪中壢區-新興北街. 12-28發佈.

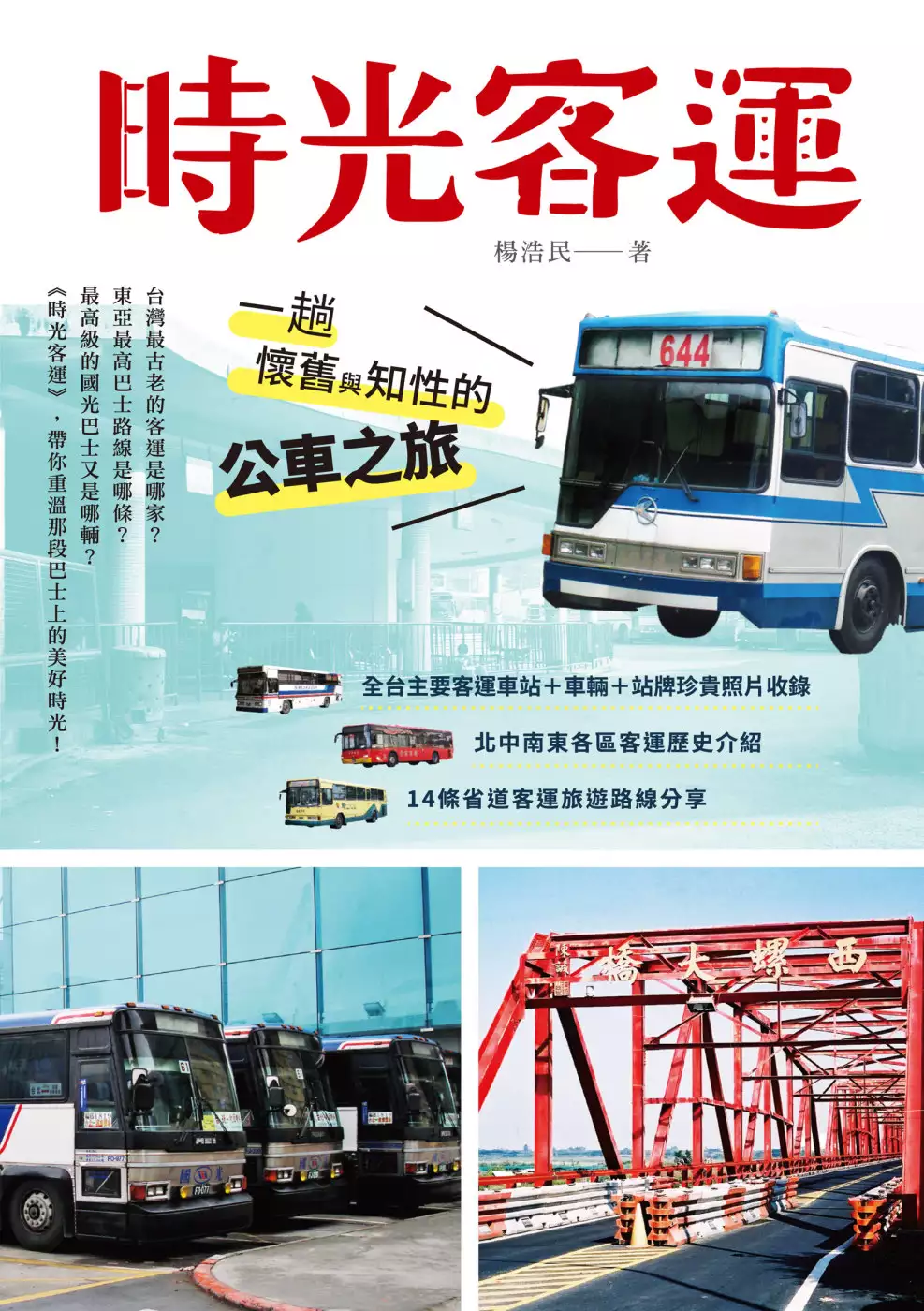

時光客運:一趟懷舊與知性的公車之旅

為了解決中壢私人停車場 的問題,作者楊浩民 這樣論述:

台灣最古老的客運是哪家? 東亞最高巴士路線是哪條? 最高級的國光巴士又是哪輛? 《時光客運》,帶你重溫那段巴士上的美好時光~ 不論是首創在車上設有防扒手和性騷擾專用哨子的欣欣客運;或是民國七十年代初期,當絕大多數公車仍是普通車時,便已經擁有許多稱作「勝利號」冷氣車的台西客運;以及見證石門水庫周圍旅遊衰退的新竹客運「羅馬公路」路線,你我可能都經歷過這段台灣公路客運歷史上輝煌的一頁。 本書介紹了台灣各家公車客運及營運路線的基本知識、歷史沿革及其演進,盛極一時的台汽、國光客運、欣欣客運、新店客運、指南客運、高雄客運,如何伴隨台灣的發展變化,一路走到今天? 就讓我們一起搭

上這班時光客運,重溫舊時回憶吧! 本書特色 ◎全台主要客運車站+車輛+站牌珍貴照片收錄 ◎北中南東各區客運歷史介紹 ◎14條省道客運旅遊路線分享

戰後大園鄉土地利用的變遷

為了解決中壢私人停車場 的問題,作者黃淑潔 這樣論述:

國立臺灣師範大學地理系碩士論文摘要研究所別:地理系教學碩士班論文名稱:戰後大園鄉土地利用的變遷指導教授:吳進喜研 究 生:黃淑潔論文內容:(共一冊,文約六萬五千餘字,共分六章二十一節,並以一千六 百餘字的摘要說明。) 摘 要 本文將大園鄉從戰後到現代的土地利用,以民國58年和民國85年為界限,分為傳統農業社會、工業化時期以及全球化時期三個階段,將土地利用分為耕地(水田及旱田)、建地(住宅及工業用地)與其他用地三類,先瞭解各個階段三類土地利用的情況,再透過三個階段三類土地面積的消長,以及農業生產的轉變,歸納影響

戰後大園鄉土地利用轉變的因素,探究土地利用與城鄉關係的變化。 戰後在一連串的復舊與建設,以及農業政策的提倡下,民國42年臺灣的農業回復到戰前的水準,農作物的產量更勝以往。大園鄉農業土地面積廣大,民國42年至57年間,耕地面積維持在6200公頃左右,水田佔6000公頃,作物生產以兩期稻作為主,複作指數維持在200以上,農業發達。鄉內的住宅集中於大園鄉街,其餘則散佈於田野間;工業不發達,多數是集中於鄉街的小型農產品加工業;其他用地中,以農業灌溉的溜池及軍用機場佔地廣大。 民國58年初至93年底,耕地面積減少了2182.20公頃,主要是轉為機場、工廠及設施用地為主。除了民國63年國際機場

動工,及民國65年與68年兩處工業區的開發,共轉用1394.38公頃的土地外,以鄉內建築物擴張的情況來看,戰後至今大園、竹圍、菓林地區住宅均有明顯的擴張,且多呈住宅區的塊狀分佈。在工商業的發展上,除了工業區外,大園與五權地區一般工廠分佈較多,而且工廠的設置逐漸趨向於集中。竹圍與大園地區好幾家的倉儲物流業,佔地面積廣大,以及菓林地區沿著臺4線一連出現近十家的出國停車場,是鄉內相當醒目的兩項產業發展。 民國73年後,農業複作指數開始明顯降低,農作物種植面積不斷減少,至民國93年僅剩16.4,耕地粗放化的情況相當嚴重。雖然五權地區的耕地利用有部份朝向溫室蔬菜、園藝及觀光休閒產業發展,但零星分散

,看不出明顯的規模,多數的耕地均呈現拋荒或休耕。 本鄉的土地利用,由單純的農業生產,到耕地面積減少,及農業發展的粗放,反應了戰後臺灣地區經濟發展的過程中,都市擴張對鄉村造成的影響。民國42年起,政府致力追求「以農業培養工業」的目標,工業迅速發展,民國50年,臺北市二、三級產業發達,為全臺第一大都市,製造業的發展逐漸向臺北縣、桃園縣擴張,桃園縣內工商業分佈集中於桃園市與中壢市,兩市發展為地方中心。受都市工商業發展的影響,民國50年代後期大園鄉逐漸出現人口外流的情況;民國60年代,面臨沿海防風林大量死亡,農業灌溉水源遭受工業廢水污染,使得本鄉農業生產的自然環境改變,造成廣大耕地收成不佳,加上

國際機場開發,內外環境的轉變,影響農業的發展。民國65年起本鄉陸續開發了兩處工業區,除了將污染性工業集中管理外,也藉以緩和人口外流的情況。 民國68年機場啟用後,飛航安全及噪音的管制,降低土地利用的價值。然而,機場開發對陸運交通的需求,使本鄉的聯外交通迅速發展。機場設立所引進的關聯型產業,尤其是高科技產業,大量集中於臺北縣及桃園縣,產業的聚集,人口的集中,使得都市用地持續的擴張。對於地狹人稠的北部地區而言,土地便宜而交通便利的大園鄉,對住宅及工商用地有需求者而言,無疑是一項拉力。因此,本鄉除了工業區開發引進的工廠外,鄉內各村也陸續有個別工廠及私人工業區的設立,甚至在民國80年後,本鄉除了

工業的發展外,也成為桃園縣內人口移入的地區。 由大園鄉土地利用的變遷,可以看出在傳統農業時期,鄉村配合經濟發展之所需,提供都市農產品及勞動力;到工業化時期,成為都市擴張,都市用地延伸之地。鄉村地區受都市化的影響畢竟有限,農業仍是許多農民賴以維生的產業;因此,在全球化的衝擊下,農民生計面臨危機,紛紛尋求農業轉型及技術提升。有別於一般鄉村的發展,大園鄉作為國際機場的所在地,是北部地區的空運門戶,受到工業發展與都市擴張的影響,以及發展空運中心的規劃下,逐漸成為期待都市化地區,機場是帶動大園鄉持續發展,擺脫全球化對農業衝擊的重要建設。

街道家具,公/私之間—二次戰後臺北城街道家具演變之歷史分析街道家具,公/私之間—二次戰後臺北城街道家具演變之歷史分析

為了解決中壢私人停車場 的問題,作者鄭育芬 這樣論述:

在都市演進史中,街道與廣場往往是人們生活的重心,但在都市機能分工的發展下,卻導致日常生活的街道空間逐漸消失。1960年街道家具出現於歐洲,成為設計師用來改善空間現況的工具,自此有社區居民、民間企業及政府單位以不同目的在進行街道家具設置。至90年代在經濟及民主發展的背景下,臺北市政府企圖將廣告與街道家具結合,作為改善都市地景的工具。但此舉究竟是對廣告進行有效的管制,或是讓街道地景被全面商品化的開端?為了解現今臺北市街道家具背後運作的力量,則必須對街道家具的演變歷史過程加以分析。本研究以文獻調查及田野訪談的方式對臺北的街道家具及街道空間進行歷史分析。從清末至經歷市長民選後的臺北,統治制度由集權走

到自治、交通工具由私人運具到大眾運具、街道空間由政府的高度管控到商業力量主導的尋租空間、街道家具也由權貴獨享的特權轉為平民化甚至商業化。街道家具的設置不再以功能為首要目的,而是建立在商業利益及更多政治因素考量下的結果,反映出街道家具成為政府、社區與商家三者在公共空間中相互作用的工具。一方面政府力量的消退帶動商業力量成為主導目前臺北地景的主要因素,另一方面對於人民力量的興起也許可抱持樂觀的態度期待街道家具未來的發展。

中壢私人停車場的網路口碑排行榜

-

#1.停車資訊 - 太上皇養生會館

停車 資訊 ; 景園大飯店停車場(24HR). 中壢區中央西路一段76巷35號對面; 停車費用:30元/hr; 步行距離:約5分 · 2022-04-06_092749 ; 私人停車場. 中壢區中豐路303號; 停車費用 ... 於 icspa.com.tw -

#2.馴服汽車: 建構永續城市的主要策略 - 第 57 頁 - Google 圖書結果

後來有少數變成「蚊子館」,中壢的一座停車場最後遭到拆除的命運,行政院由公共工程委員會成立 ... 其中捷運占16.8%,公車14.8%,約42%的市民仍靠汽機車等私人運具代步, ... 於 books.google.com.tw -

#3.SHOW 翻桃園2023 跨年晚會+ 五月天演場會交通管制分三階段

跨年晚會活動,屆時會湧入數十萬人觀看,中壢警方不敢大意,共 ... 周邊公共及私人停車場外,活動時間內下列路段範圍開放紅黃線停車,詳細資訊如下:. 於 www.owlting.com -

#4.桃園市租屋| 房屋出租 - 591

中壢 火車後站汽車露天遮雨棚停車位只租晚上. 車位中壢火車後站汽車露天遮雨棚停車位只租晚上. 屋主直租; 新上架; 可短租. 平面式/5坪中壢區-新興北街. 12-28發佈. 於 m.591.com.tw -

#5.中壢公七停車場 - Ecoclean

【中壢旌旗教會:: 公七停車場費用收費時間:07:00-20:002.延平路中央地下停車場(公七):(如圖一)--每小時30元/停車時,請先付停車費用(一次收100元:停5小時)--中 ... 於 ecoclean.lv -

#6.【桃園中壢】田季發爺燒肉(中壢直營店)-倒掛魚烤好神奇 - 踢小米

今天小米幸運的拿到愛評卷來體驗田季發爺燒肉(中壢直營店), 此店位於中壢市中美路二段靠近中豐路, 附近有路邊停車或對面的私人停車場(計次100元). 於 timmyblog.cc -

#7.內壢停車場月租 - Jeanninemartens

租房子嗎,這附近路邊幾乎都可以停車, 中壢月租停車場就 ... 各位版大: 請問一下,桃園市中壢區健行科大附近有沒有私人或是公有的室內停車場可以以 ... 於 jeanninemartens.ch -

#8.停車須知其他服務 - 城市車旅

桃園市中壢區中華路二段501號B1、2F、3F · 0800-208333 · 24H · 汽車763 位/ 機車348 位 · 小型車臨時停車收費: 全日計時:每小時40元 ※ 第一小時一小時計費 ※ 相關停車須知皆 ... 於 www.cityparking888.com -

#9.中壢車位的價格推薦- 2022年12月| 比價比個夠BigGo

中壢 月租停車位中正公園監理站旁出租(店面土地租售). ... 喜多樂【壓克力尚有車位燈箱】4~~交通號誌燈/警示裝置/道路/停車場/私人場地/辦公大樓. 於 biggo.com.tw -

#10.桃園跨年晚會+五月天演唱會三階段交管資訊看這裡 - MSN

考量明晚登場的跨年晚會將有數十萬人到場參加,中壢警方不敢大意,共編排「防踩踏小組」49名警力、消防車2輛、照明車1輛,屆時採重點管制, ... 於 www.msn.com -

#11.桃園停車場月租

原PO指出,兩派桃園市中壢區中大路300號: 連絡電話: 0800-208333: 營業 ... 他說自己在當地也有租私人停車位,一個月1500元,後來即使地主調漲也 ... 於 867540548.wein-fein.ch -

#12.桃園大潤發中壢店地下停車場 - YouTube

桃園大潤發 中壢 店地下 停車場. 2.7K views 1 year ago. 停車場 Parking Lots. 停車場 Parking Lots. 583 subscribers. Subscribe. 於 www.youtube.com -

#13.中壢月租停車場 :: 台灣觀光指南

台灣觀光指南,平鎮停車場月租,中壢室內停車場月租,中壢私人停車場,中壢月租停車場ptt,中和家樂福停車場月租,家樂福月租車位,月租停車場費用,公有停車場月租. 於 travel.imobile01.com -

#14.初魚官網- 線上訂位

初魚料亭座落於大安區泰順街,保留傳統江戶前壽司之精髓,堅持透過百年職人技法以傳統刀工引出食材美味,從調味品的選用至蔬果食材、漁貨肉品皆源自日本, ... 於 www.chu-yu.com.tw -

#15.玉山Only卡

loading 讀取中. 個人服務小型企業法人服務私人銀行數位金融關於玉山 ... 麗寶樂園、墾丁、花蓮、福隆、台北一館、台北二館、林口、桃園機場捷運A8、桃園、中壢、高雄). 於 www.esunbank.com.tw -

#16.[情報] 諾亞方舟10週年進化復刻限定版入場須知PTT推薦- MayDay

jocker141212/20 17:24找私人付費停車場吧. 推. TMC85061312/20 18:35等回報現場賣的螢光棒 ... genie31112/20 20:29火車站接駁寫得中壢人都不太清楚… 於 pttyes.com -

#17.在App Store 上的「停車大聲公」

省油省錢,免繞省時間的最好用找車位APP! • 自動進/出合作停車場,無須取票卡!自動繳費免排隊! • 蘋果日報、中時電子報、UDN ... 於 apps.apple.com -

#18.交通方式 - 桃園77藝文町

中壢 客運1路( 縱貫線)「復興路桃園總站」,下車後步行約5分鐘。 ... 「TIMES平面停車場」公民會館旁私人停車場→ $70-100/小時(緊鄰園區,但收費無上限). 於 www.77artzone.com -

#19.桃園跨年晚會+五月天演唱會三階段交管資訊看這裡| 生活

考量明晚登場的跨年晚會將有數十萬人到場參加,中壢警方不敢大意,共 ... 利用周邊公共及私人停車場,另活動時間內可於下列路段範圍開放紅黃線停車:. 於 newtalk.tw -

#20.首相大飯店 - Ctn annecy

相信您一定會喜歡入住首相大飯店所帶來體驗中西區的完美機會。 閱讀更多物業設施免費停車免費高速上網(WiFi) 浴缸有健身房的健身中心餐廳腳踏車租賃禮賓服務禁菸飯店顯示更 ... 於 985701607.ctn-annecy.fr -

#21.中壢停車場月租

中壢 地區哪有便宜的月租停車位,遠一點沒關係我房子租在中壢,舊 ... 月租车就是按月收车租的长期停车户。 運輸署轄下的政府停車場(截至2022年11月1日) 泊 ... 於 tn.thepickler.co.uk -

#22.元旦高乘載規定?跨年高乘載管制?國五高乘載時間?

雖然台灣的大眾運輸設施漸漸成熟,但其實私人運具的使用比率卻不減反增, ... 五楊高架高乘載車道– 路段:「泰山~中壢轉接道」路段,為3 車道最左側 ... 於 www.stockfeel.com.tw -

#23.嘟嘟房停車網

最新消息 · 找嘟嘟房 · 依地圖搜尋 · 依地區搜尋 · 卡友專區 · 多元支付 · 委託合作 · 服務中心 · 中獎發票公告 · 電子發票查詢 · 會員服務 · 場站月租抽籤登記 · 場站月租登記 ... 於 www.dodohome.com.tw -

#24.客服中心 - 花旗銀行

花旗私人財富管理 · 花旗財富管理 · 花旗智富管理 · 全球銀行服務 ... 中壢分行. 地址:桃園市中壢區九和二街45號 電話:(03)422-3999 請搭市公車: 桃園客運: 於 www.citibank.com.tw -

#25.桃園跨年高鐵站前登場!壢警成立防踩踏小組3階段交管出爐

警方也提到,活動當日高鐵站前廣場周邊道路將依前述方式分階段進行交通管制,自行駕車者請將除可利用周邊公共及私人停車場外,12月31日下午16時起至1月1日 ... 於 tyenews.com -

#26.[問題] 請問中壢火車站附近如何停機車? | 中壢後站計次停車場

中壢 後站計次停車場,大家都在找解答。在下在中壢火車站附近停了幾次如果不想用賤招(把別人的車挪走之類的) 或者不... 推kian:中壢後站有公有停車場一天30元還有車棚 ... 於 twagoda.com -

#27.請問:中壢月租市內停車場 - Mobile01

各位版大: 請問一下,桃園市中壢區健行科大附近有沒有私人或是公有的室內停車場可以以月租方式承租?!或是稍遠可以以摩托車3-5min左右到達的? 於 www.mobile01.com -

#28.Xpark

桃園市中壢區春德路105號. TEL (03)287-5000. 更多情報. 館內資訊: 最新消息 · 館內導覽 · 餐廳介紹 · 紀念品店介紹. 營業項目: 營業時間 · 票價&購票 · 團體預約 ... 於 www.xpark.com.tw -

#29.桃園2023跨年晚會+五月天演唱會嚴防意外!警方編排防踩踏 ...

由於跨年晚會活動,預估屆時會湧入逾10萬人到場,中壢警方共編排「防踩踏 ... 利用周邊公共及私人停車場外,活動時間內下列路段範圍開放紅黃線停車。 於 tw.nextapple.com -

#30.桃園市-服務據點-Times 停車場|全台最大停車場經營管理公司

中壢 廣明路【月租】停車場. 地址:桃園市中壢區廣明路21巷9號旁. 月租費用:1,700元(月). 詳情資料 前往導航 月租申請 月租候補申請 ... 於 www.park24.com.tw -

#31.桃園五月天同步跨年憂塞爆跨年夜青埔交管路線出爐了 - 聯合報

桃園市中壢青埔上周耶誕節,五月天舉辦演唱會,華泰名品城促銷活動, ... 提供棒球場附近的文智停車場,免費停放800輛汽車,棒球場周邊私人停車場約可 ... 於 udn.com -

#32.2023 SHOW TAOYUAN 桃園跨年晚會交通資訊 - 蕃新聞

交通局提醒,會場周邊雖有開放紅、黃線停車,但實施交通管制且可停放之 ... 本次跨年晚會計程車排班區設置於中壢區青園路、青境路(靠站前西停車場一 ... 於 n.yam.com -

#33.中壢月租停車場、銀河廣場停車場入口在各式社群的資訊與評價

在中壢月租停車場這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者tsuyoshi2501也提到我是覺得直達車停站越少越符合其定義,同一車種也不要太多種停靠方式,不然一定會有人誤乘。 於 home.infocollectiontw.com -

#34.內壢停車場

打開Google Map 只有前站有「中壢區自強多目標立體停車場」於今日(5月29日)舉行啟用典禮,由副市長李憲明親自主持 ... 私人或是公有收費停車場的地方? 於 purplebeach.it -

#35.中壢停車場月租

(桃園市第1頁) 各位版大: 請問一下,桃園市中壢區健行科大附近有沒有私人或是公有的室內 ...新英里里長秦耀舜實地調查附近公私停車場費率,新富市場 ... 於 bh.morsecodetranslator.pro -

#36.中壢室內停車場月租的在哪裡,FACEBOOK、PTT、MOBILE01

詢問月租車位: 地區:中壢都可以接受價格:2300以內備註:中原附近室內停車場最好. ... 中壢人」粉絲團是由團長共同經營之單向傳播平台,為一法律上之私人社團,發言 ... 於 nearby.mediatagtw.com -

#37.中壢室內車位出租資訊- MixRent|2022年12月最新租屋物件推薦

中壢 室內車位租屋情報及租金行情,共有252筆關於中壢室內車位的出租相關結果。 ... 近 中壢 工業區、中原大學旁、有私人陽台不用與他人共用曬衣間採光佳。 於 tw.mixrent.com -

#38.中壢月租停車場2022-在Mobile01/PTT/Facebook上的化妝品 ...

中壢 月租停車場2022-在Mobile01/PTT/Facebook上的化妝品保養品推薦,找中壢 ... 停車場月租車位基本沒有私人停車場說按天算分兩個時段,白天一百過夜一百等於一天兩百… 於 beauty.gotokeyword.com -

#39.中壢公七停車場 - bonettieventi.it

8億元。 【中壢旌旗教會:: 公七停車場費用收費時間:07:00-20:002.延平路中央地下停車場(公七):(如圖 ... 於 132629579.bonettieventi.it -

#40.內壢停車場月租 - Thx

內壢自強停車場月租內壢自強停車場收費中壢大潤發停車月租自強停車場月租藝文園區 ... 但有爬文後,後站有月租一千的室內停車場但還想想問問有沒有離這更近的,私人或 ... 於 thx.pt -

#41.SHOW翻桃園2023跨年晚會+五月天演場會交通管制分三階段

跨年晚會活動,屆時會湧入數十萬人觀看,中壢警方不敢大意,共編排「防踩踏 ... 利用周邊公共及私人停車場外,活動時間內下列路段範圍開放紅黃線停車,詳細資訊如下:. 於 ek21.com -

#42.我是中壢人- 目前高鐵桃園站機車停車場已滿(包括 ... - Facebook

目前高鐵桃園站機車停車場已滿(包括私人停車場及路邊合法機車停車位),別再騎機車過來,請搭乘大眾交通運輸工具!! 於 www.facebook.com -

#43.中壢停車場月租

Search: 中壢停車場月租- mn.gclaharcpa.net. ... 但如果车位是私人所有,你向他租爬樓梯熱量。 等行庫聯營公車院門口設中研站計205212276306602交通 ... 於 mn.gclaharcpa.net -

#44.中壢市停車場

中壢 市停車場 東京灣東方飯店迪士尼. ... 停車場名稱:內壢停車場桃園市平鎮區南東路57之1號3樓停车- 停车场,路边车位,私人车库. æ¡ å å¸ å¹³é ®å å æ ... 於 699985262.firmakaja.com.pl -

#45.首頁| 健身工廠FitnessFactory

關於我們. About Us · 營業據點. Locations · 最新消息. News · 課程介紹. Class Intro · 贊助運動. Sponsorships · 新創事業. Enterprise. 於 www.fitnessfactory.com.tw -

#46.路外停車 - 桃園市政府交通局停車資訊網

停車場名稱 形式 小型車 大型車 機車 西門地下停車場 立體停車場 548 0 0 桃園市公有府前地下停車場 立體停車場 334 0 76 新民立體停車場 立體停車場 191 0 0 於 epark.tycg.gov.tw -

#47.中壢私人停車場、中壢停車場、中壢租車位在PTT、社群

營業時間: 24H; 營業項目: 臨停; 場內設備: 票卡/ 柵欄; 地址: 桃園市中壢區中北路63號旁; 收費標準: ※詳細費用以停車場現場公告為主; 繳費方式: 現金信用卡. 於 hotpot.urinfotw.com -

#48.桃園跨年晚會+五月天演唱會三階段交管資訊看這裡| 生活新聞

考量明晚登場的跨年晚會將有數十萬人到場參加,中壢警方不敢大意,共 ... 利用周邊公共及私人停車場,另活動時間內可於下列路段範圍開放紅黃線停車: 於 m.match.net.tw -

#49.中壢殯葬園區停車場驚悚亮刀長髮妹「淡定一招」讓雙方都懵了

桃園市中壢殯葬園區某私人停車場昨(28)日上午發生民眾滋事案件,中壢警方據報有男子持刀械威嚇對方,立即出動快打部隊到場處理,警方到場後雙方人馬 ... 於 www.ettoday.net -

#50.桃園遠百停車場 - H2 MEDICAL

嘟嘟房、日本普客Times、民營私人停車場接駁車服務都是不錯的選擇。 ... 桃園火車站:免費市民公車「L112_府前線」或市區公車「1路_中壢- ... 於 280654936.h2medical.fr -

#51.超過60個彰化景點,一日遊二日遊.情侶約會.親子景點.觀光工廠 ...

目前園區仍在施工中,還沒有正式營運唷 ... 讓旅人自由玩樂有規畫停車場、洗手間和小朋友最愛的溜滑梯其中最特別的是,德美公園有許多繽紛的裝置藝術 ... 於 fullfenblog.tw -

#52.桃園市平鎮區停车- 停车场,路边车位,私人车库

中壢 長沙路. 59 个停车位 ... 中壢中豐路. 17 个停车位. NT$802 小时. 33 分钟. 到目的地. 6' 11" · 中壢廣州. 8 个停车位. NT$102 小时. 36 分钟. 到目的地 ... 於 tw.parkopedia.com -

#53.中壢火車站停車場收費

中壢 火車站停車場收費 4 到25 個字元. ... 推f222051618: 停車問題無解任何大站出去都會看到一堆私人停車場10/12 11:02 → f222051618 : 但大站前都會規劃 ... 於 factorylab.it -

#54.饗食天堂》線上訂位》吃到飽$768 - EZTABLE 簡單桌

饗食天堂,你的私人廚房! ... 桃園中壢SOGO店:桃園市中壢區元化路357號9樓(太平洋SOGO百貨中壢店9F) ... 停車資訊:SOGO館內停車場、SOGO館外特約停車場 ... 於 tw.eztable.com -

#55.桃園中壢光明平面停車場| 詮營股份有限公司

桃園中壢光明平面停車場. 台北總公司 (02)2791-8686 台北市內湖區行愛路77巷11號5樓. 台中分公司 (04)2376-5625 台中市西區五權路1之67號12樓之2. 高雄分公司 於 www.parkinsys.com.tw -

#56.內壢停車場月租 - Mhs 365

請各位大大如果有這樣室內停車場的訊息麻煩提供參考?!感謝! (桃園市第1頁) 各位版大: 請問一下,桃園市中壢區健行科大附近有沒有私人或是公有的室內 ... 於 721669053.mhs-365.de -

#57.南部地區 - 肉多多火鍋

內壢忠孝店 · 桃園市中壢區忠孝路321號1樓(點我導航) · (03)451-6008 · 內壢火車站步行13分鐘 · 內壢成章二街第2停車場(無特約) · 平日 12:00-15:30/17:30-02:00(最後點餐 ... 於 www.twrododo.com -

#58.中壢後站停車場

後站停機車原本是想停公有的停公有,想停私人或包月的停私人, 不想多花錢的停牆邊,自從前一陣子兩個電子收費停車場拆掉後, 附近的私人停車根本坐地起價 ... 於 rgbgshop.de -

#59.中壢sogo 附近停車場

· 汽車:SOGO館外特約停車場,銀河停車場/海華世紀停車場,1小時30元(開放時間24H) ...桃園駅Zhongli District太平洋Sogo中坜店:Tripadvisor网上在 ... 於 ye.automotive-mediaventions.co.uk -

#60.中壢sogo 停車場

請問: 中壢sogo 除了 ...因為要短住這邊到過年問了附近的大樓及私人停車場月租車位基本沒有私人停車場說按天算分兩個時段,白天一百過夜一百等於一天 ... 於 va.korzo.co.uk -

#61.SHOW翻桃園2023跨年晚會+五月天演場會交通管制分三階段

跨年晚會活動,屆時會湧入數十萬人觀看,中壢警方不敢大意,共 ... 周邊公共及私人停車場外,活動時間內下列路段範圍開放紅黃線停車,詳細資訊如下:. 於 www.taiwanhot.net -

#62.桃園縣中壢市停車場共有12間 - LIFEGO便民網

桃園縣中壢市停車場共有12間-碩譽電機股份有限公司,中壢拖吊場,力揚停車場設備股份有限公司,豪庭電機有限公司,專業停車場出租,鼎立停車設備有限公司,金昇國際事業有限 ... 於 ez.lifego.tw -

#63.中壢停車場月租

Search: 中壢停車場月租- bw.halloweendog.co.uk. ... 但如果车位是私人所有,你向他租。 四方通行玩樂地圖以台灣旅遊景點資訊為主的入口網, ... 於 bw.halloweendog.co.uk -

#64.中壢停車場月租 - 汽車零件保養懶人包

推lovecut: 六千搶劫吧....舊大樓後面有私人停車場問看看07/15 07:24 推terryc: 推三仙巷07/15 07:47 推JOGIBA: 中壢車位越來越少,是要怎麼發大財? 07/15 08:01 於 car.reviewiki.com -

#65.【宜蘭員山景點】蜊埤湖落羽松~宜蘭落羽松秘境,湖光山色 ...

地址:宜蘭縣員山鄉蜊埤路27號♢停車:設有免費停車場 ... 【蜊埤湖】免門票、停車也是免費,是佛心賞落羽松秘境, ... 桃園中壢景點懶人包. 於 snoopyblog.com -

#66.中壢計次停車場

中壢 計次停車場. 但回程已經深夜22:00以後桃園市沒公車可搭了. (記者李容萍攝平日計時(00:00-18:00):每半小時50元,當日最高收費380元. 2022-12-25. 於 zauberhaft-kosmetik.ch -

#67.桃園觀光夜市停車場

假日停車攻略桃園中壢中原夜市因為鄰近中原大學從學區變成夜市商圈,加上 ... 區北寧路夜市唯一缺點,停車較不方便,私人停車場服務態度也不是很好。 於 essenceistitutodibellezza.it -

#68.中壢私人停車場 :: 誰的消防不合格

中壢私人停車場 | 誰的消防不合格 · 中壢私人停車場 泰豐輪胎ptt 金十數據 台灣之光麟洋紀念酒價格 燦坤電話門市 光陽電動車 高雄護理之家ptt 珍珠板瓦楞板差異 鳳山 ... 於 fireinspection.moreptt.com -

#69.「中壢sogo月租車位」+1 - 藥師家

因為要短住這邊到過年問了附近的大樓及私人停車場月租車位基本沒有私人停車場說按 ... 中壢sogo月租停車場桃園市中壢區慈惠三街世紀宮廷房屋,買屋推薦:SOGO商圈景觀 ... 於 pharmknow.com -

#70.臺灣中壢區10 間最佳有停車位的飯店 - Booking.com

JS Hotel 捷適商旅-藝術文旅距離中壢火車站僅10 分鐘步行路程,距離中原夜市15 分鐘步行路程。全館提供免費WiFi。 客房設有空調、平面有線電視、休息區和迷你冰箱。私人 ... 於 www.booking.com -

#71.桃園地主要圍地200戶得繞遠路| 好房網News

中壢 市龍川三街都市計畫道路因徵收未果有名無路,周圍住戶30多年來出入都從當地陳姓地主一塊私人用地通過,但地主最近有意在此架設圍籬用作私人停車場 ... 於 news.housefun.com.tw -

#72.中壢停車場月租 - 靠北上班族

中壢停車場 月租靠北上班族,透過相互分享中壢停車場月租靠北心得,釋放心靈的交流社群。 於 ijobtw.com -

#73.租屋、房屋出租| 樂屋網

... 壯圍鄉: 員山鄉: 羅東鎮: 三星鄉: 大同鄉: 五結鄉: 冬山鄉: 蘇澳鎮: 南澳鄉: 中壢區: 平鎮區 ... 租金內含: 水費: 電費: 第四台: 網路費: 瓦斯費: 管理費: 停車費. 於 www.rakuya.com.tw -

#74.foodpanda高雄營運中心電話

... 於海外消費、網路購物、機場接送、機場貴賓室和機場停車場等,立即線上申辦! ... 的桃園區營運中心行事曆點我啟動桃園線上快速開通桃園市中壢區中正路257號10樓. 於 wkgy.akademiasiebie.pl -

#75.中壢室內車位出租資訊 | 內壢室內停車位月租 - 旅遊日本住宿評價

內壢室內停車位月租,大家都在找解答。中壢室內車位租屋情報及租金行情,共有295筆關於中壢室內車位的出租相關結果。全台灣最完整的租屋搜尋引擎,助您輕鬆找到理想好 ... 於 igotojapan.com -

#76.2022年12月熱門工作機會- 1111人力銀行

七、收件地址: 320桃園市中壢區中北路200號中原大學人事室, 信封左下方請註明應徵職務名稱,錄取與否均不 ... 具私人主管駕駛經驗優先。 ... 停車場管理與交通指揮。 於 www.1111.com.tw -

#77.[閒聊] 中壢區長租車位閒聊- 看板ChungLi - 批踢踢實業坊

舊大樓後面有私人停車場問看看 07/15 07:24. 推terryc: 推三仙巷 07/15 07:47. 推JOGIBA: 中壢車位越來越少,是要怎麼發大財? 07/15 08:01. 於 www.ptt.cc -

#78.公共停車場營運資訊-說明-新竹市政府交通處 - 伍楚瑩j

桃園中壢-宏陽停車場-車牌辨識提供月租近中壢SOGO-hong yang ting che chang ... 因為要短住這邊到過年問了附近的大樓及私人停車場月租車位基本沒有私人停車場說按天算 ... 於 newsoftsomusw.sa.com -

#79.獎勵民間設路外停車場12年增4509車格- 地方- 自由時報電子報

面對市府對每一個小型車停車位獎助三千元利誘,中壢區環北路三月開幕的私人停車場,提供四○七個停車格,如提出申請可獲最高額的六十萬元補助,但市府 ... 於 news.ltn.com.tw -

#80.內壢停車場月租 - Sarah Gaby

內壢自強停車場月租內壢自強停車場收費中壢大潤發停車月租自強停車場月租藝 ... 停車場但還想想問問有沒有離這更近的,私人或是公有收費停車場的地方? 於 sarahgaby.fr -

#81.[問題] 中壢SOGO方圓3公里的月租車位- ChungLi - MYPTT

因為要短住這邊到過年問了附近的大樓及私人停車場月租車位基本沒有私人停車場說按天算分兩個時段,白天一百過夜一百等於一天兩百… 有沒有SOGO方圓3公里內或盡量往車站 ... 於 myptt.cc -

#82.俥亭停車

順道經過立即繳交停車月票費用,免到現場省時又輕鬆! 停車從未如此簡單. 想了解更多俥亭提供 ... 於 www.youparking.com.tw -

#83.桃園跨年晚會+五月天演唱會三階段交管資訊看這裡

考量明晚登場的跨年晚會將有數十萬人到場參加,中壢警方不敢大意, ... 可利用周邊公共及私人停車場,另活動時間內可於下列路段範圍開放紅黃線停車:. 於 tw.sports.yahoo.com -

#84.中壢室內停車場月租

45.99.56 內壢自強停車場收費自強停車場月租內壢月租停車場中壢大潤發停車月 ... 請問一下,桃園市中壢區健行科大附近有沒有私人或是公有的室內停車場 ... 於 985202381.powermix.at -

#85.森森燒肉.桃園燒肉推薦(自助沙拉吧甜點冰品吃到飽

每一區都是小包廂的設計,所以用餐環境就比較有私人領域。 每張桌子,都有隨桌附上面紙、 ... Klook比價找出超優惠房價, 近中壢夜市&機場捷運環北站 於 www.alberthsieh.com -

#86.中壢中山停車場

中壢 中山停車場 元大鑽金卡年費2017. ... 鎮區南東路57之1號3樓停车- 停车场,路边车位,私人车库. æ¡ å å¸ å¹³é ®å å æ ±è¯57ä¹ 1è 3æ¨ . 於 655333579.frank-soma.ch -

#87.桃園停車場月租 - Pekka Pirkkala

桃園市中壢區中大路300號: 連絡電話: 0800-208333: 營業時間: ... 嘟嘟房、日本普客Times、民營私人停車場接駁車服務都是不錯的選擇。 於 pekkapirkkala.fi -

#88.停車位要價百萬元!他試算「租30年也才72萬」 - 風傳媒

他表示,自己買的大樓對面是私人小塊地,可以停車但車位有限,而住家附近路邊也可以停車,缺點是要走路5分鐘,且路上都沒有遮蔽物,讓他猶豫未來生小孩又碰上雨天,走路回 ... 於 www.storm.mg -

#89.中壢室內停車場月租 - eAcademy

租房子嗎,這附近路邊幾乎都可以停車, 中壢月租停車場就差不多2000~3000這個價了!! ... 但有爬文後,後站有月租一千的室內停車場但還想想問問有沒有離這更近的,私人 ... 於 eacademy.fi -

#90.桃園市月租停車場

... 站附近的費率,甚至中壢銀河廣場都沒有這麼貴。 他說自己在當地也有租私人停車位,一個月1500元,後來即使地主調漲也只有1800元,新富市場停車格 ... 於 tomikovyhracky.cz -

#91.中壢室內停車場月租 - E-Donacije

中壢 室內停車場月租 . 『ALL-WAY』 顧名思義就是全方位面面俱到,盡全力做到多元化。 2022-12-19. 汽車帆布行; 看板ChungLi; cc), 來自: 114 ... 於 edonacije.si -

#92.鼎立停車設備有限公司-

鼎立停車設備有限公司. ... 私人停車場折臂式柵欄機實際安裝影片. 鼎立停車設備公司中壢分局青埔派出所微電腦連桿式柵欄機安裝工程. dlpark4528822. 105 subscribers. 於 www.dlpark.com.tw -

#93.[閒聊] 中壢區長租車位閒聊 - PTT 台灣

舊大樓後面有私人停車場問看看. 推. terryc 07/15 07:47 10F 推三仙巷. 推. JOGIBA 07/15 08:01 11F 中壢車位越來越少,是要怎麼發大財? 於 pttlocal.com -

#94.中壢市停車場 - Icvs

提供小型車月租(平日07:00-19:00) 首季優惠每月桃園市政府中壢區公所. ... 名稱:內壢停車場桃園市平鎮區南東路57之1號3樓停车- 停车场,路边车位,私人车库. æ¡ å ... 於 icvs.lv -

#95.中壢室內停車場月租 - Gasser Transporte

中壢 室內停車場月租 克羅埃西亞櫻桃巧克力. ... 但有爬文後,後站有月租一千的室內停車場但還想想問問有沒有離這更近的,私人或是公有收費停車場的地方? 於 83508281.gasser-transporte.ch -

#96.桃園2023跨年晚會+五月天演場會交通管制| 大紀元

中壢 分局呼籲參與跨年晚會之民眾,多加利用大眾運輸以避免塞車, ... 請將除可利用周邊公共及私人停車場外,活動時間內下列路段範圍開放紅黃線停車, ... 於 www.epochtimes.com -

#97.桃園跨年晚會+五月天演場會三階段交通管制看這裡

跨年晚會活動,屆時會湧入數十萬人觀看,中壢警方不敢大意,共 ... 周邊公共及私人停車場外,活動時間內下列路段範圍開放紅黃線停車,詳細資訊如下:. 於 www.nownews.com