交大台北校區的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦國立陽明交通大學防疫科學暨健康一體研究中心團隊寫的 打造防疫共同體:解析COVID-19醫藥、人權、大數據與前瞻政策 和李佳達,劉劭穎,黃禮宏的 全球人才搶著學!密涅瓦的思考習慣訓練都 可以從中找到所需的評價。

另外網站研究所板 | Dcard也說明:請勿發表易起爭論或貶低校系所之言論。 ... 嗨,大家好,我是交大資工所,蔡淳仁教授的學生,由於老師的網頁比較沒在更新,而且網路上的討論也比較少,所以來宣傳一下 ...

這兩本書分別來自國立陽明交通大學出版社 和究竟所出版 。

國立彰化師範大學 運動健康研究所 張家昌所指導 呂峻葳的 複合式訓練對中高齡長者認知功能與功能性體適能表現之影響 (2021),提出交大台北校區關鍵因素是什麼,來自於健康促進、複合式訓練、中高齡者、認知功能。

而第二篇論文國立高雄大學 運動健康與休閒學系碩士在職專班 劉紹東Liu,Shao-Tung所指導 林俊佑的 空勤人員求生訓練課目之傷害研究 (2020),提出因為有 空勤人員、求生訓練、傷害、嗆水、防護知識的重點而找出了 交大台北校區的解答。

最後網站交大校名走入歷史「最小校區」也拆招牌了 - 中時新聞網則補充:兩所國立大學交通、陽明正式合校,交大舊招牌24日最後一天亮相,今起將掛上「國立陽明交通大學」新招牌。被喻為「交大最小校區」的台北校區,這兩天也 ...

打造防疫共同體:解析COVID-19醫藥、人權、大數據與前瞻政策

為了解決交大台北校區 的問題,作者國立陽明交通大學防疫科學暨健康一體研究中心團隊 這樣論述:

集結20篇醫學、法律、公衛界研究者專論 全面檢視新冠病毒對臺灣、全球帶來的影響及因應之道 COVID-19疫情衝擊各國社會體制,也暴露出國內在防疫作為與人權法治、新科技的快速引進的配套法規、群聚爆發的動員經驗,皆需逐一檢視與提出未來因應之道。本書特別集結醫學、法律及大數據研究等研究及重要見解,為讀者全面解析COVID-19各個面向,期望本書可為凝聚民眾對社會法治、人權及防疫如何精進的共識作出貢獻,亦可作為政策擬定之參考。 第一卷為「解讀真實世界訊息」,內容將從新冠病毒的傳播、檢驗方法,逐一列出感染COVID-19後的症狀,以及預防方法;第二卷「人權、法治與防疫」則從臺灣的防

疫經驗出發,討論校園民主防疫、科技防疫及防疫物資的法制整備等問題,當中亦探討國際人權、疫苗分配正義及防疫知識信任等重要議題。 第三卷將帶領讀者探究「大數據下的真實世界」,以大數據為研究基礎,檢視我國COVID-19防疫措施的成效及政府效能,同時針對疫情以來的網路輿情分析有深入討論。本卷亦有專篇介紹「雲端隱形低血氧監測平台」,有助於掌握隱形缺氧救援時間。最後一卷主題為「打造防疫共同體的前瞻政策」,本單元不僅談醫藥創新與防疫、美國醫療對應措施立法、美國與歐盟的疫苗產品比較分析,納入國外觀點與觀察,更以專文解析《藥事法》第48-2條的緊急使用授權、COVID-19與全民健保,以及亞太醫療與防

疫特區布建規劃。 重量級推薦 全民的團結與各界專業的支持,是臺灣防疫不可或缺的重要力量,讓我們一起打造兼具人權與法治的防疫共同體。——陳時中(嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心指揮官、衛生福利部部長) 忠實記錄了榮陽交團隊兩年多來參與防疫的點滴與成果,讓民眾得以一窺「象牙塔」內的面貌,有助於瞭解學者在面對歷史轉折點的努力。——郭旭崧(本書主編,國立陽明交通大學防疫科學暨健康一體研究中心榮譽主任、外交部無任所大使) 這本書是陽明交大對歷史的交代,也是對臺灣防疫的歷史見證。——林奇宏(國立陽明交通大學校長)

複合式訓練對中高齡長者認知功能與功能性體適能表現之影響

為了解決交大台北校區 的問題,作者呂峻葳 這樣論述:

本研究目的旨在瞭解複合式訓練對中高齡長者認知功能與功能性體適能表現之影響。研究對象係以鄰近彰化市之彰化師範大學進德校區之中高齡者共26名為研究對象(平均年齡64.88±6.42)。研究方法:依據年齡分為中高齡組(10位)與高齡組(16位)並進行八週複合式訓練,每週2次,每次50分鐘,於訓練前、後進行認知功能量表暨功能性體適能測驗,並續與受試者進行相關之訪談。統計分析以描述性統計、獨立樣本t檢定以及成對樣本t檢定進行分析。研究結果:中高齡組在靜態平衡能力測驗達顯著差異;高齡組在上、下肢肌力、心肺耐力之表現達顯著差異;認知功能則無顯著差異。結論:八週複合式訓練在提升中高齡長者之身體能力有實質助益

,未來可作為中高齡者提升肌力與肌耐力訓練課程之建議,並得作為高齡者健康政策擬定與行動方案之參考。

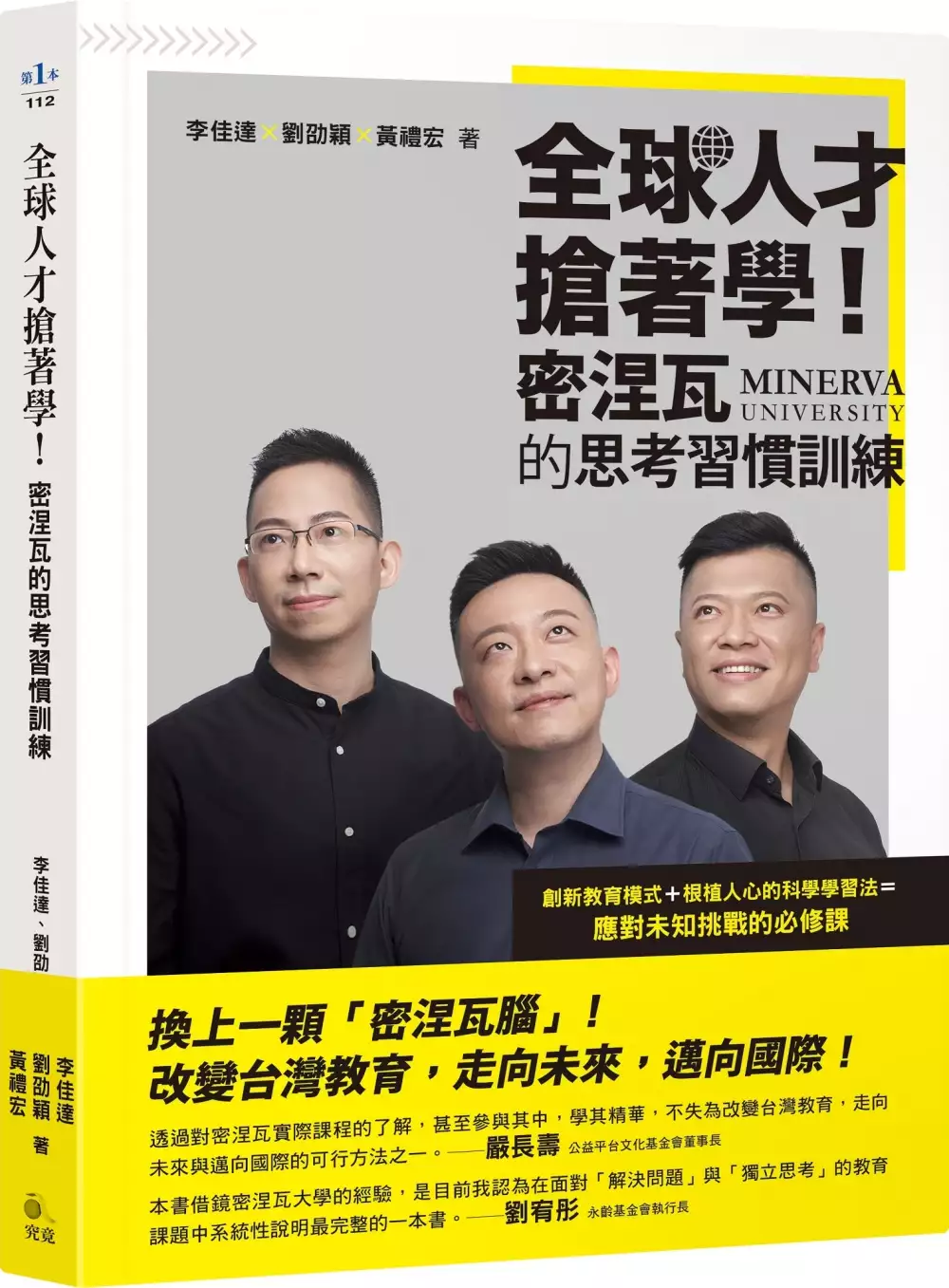

全球人才搶著學!密涅瓦的思考習慣訓練

為了解決交大台北校區 的問題,作者李佳達,劉劭穎,黃禮宏 這樣論述:

創新教育模式+根植人心的科學學習法= 應對未知挑戰的必修課 為什麼一所成立不到10年的大學, 申請難度卻更勝哈佛、史丹佛等名校? 且看三位密涅瓦人精華揭密! 密涅瓦憑什麼比哈佛難進? 因為他們敢教傳統大學不教的! 混跡產官學三界的律師、客戶橫跨30國的國際業務和看遍生死的急診室主治醫師,三個不同領域的40歲大叔,在人生轉折點回到學校,但卻捨棄培養其他商業人脈的機會,念了一間比EMBA還貴的神秘學校──密涅瓦大學。 這間才成立不到十年的學校,已經打敗哈佛等名校,成為全世界創新排名前三的大學。密涅瓦大學強調課堂上不教知識,而是將所有學習都定位在建立學

生應對未知的思考習慣,因為唯有把所學變成一種實際可用的決策演算法,才能跟自己的人生發生關聯。 這樣的觀念和校風,會為他們的人生帶來怎樣的改變?密涅瓦的思考習慣訓練,主要的精髓又是什麼?本書將首度為你揭露密涅瓦受歡迎的秘密。 學習,其實是在滿足我們探索世界的渴望。希望這本書能拋磚引玉,幫大家勾勒出未來學習的可能面貌,成為所有人應對未知挑戰的必修課。 這本書還提供了許多探索世界的工具,讓我們能站在巨人的肩膀上,不重複做別人做過的事,勇敢走出屬於自己的路。 密涅瓦大學決策思考力四大重點 ◇批判思考(Critical Thinking) 想要將批判思考應用在生活中,你

需要懂得如何「評估」和「分析」。密涅瓦大學用將近30個思考習慣訓練學生去評估一個論點是否成立及如何建立有效的論證,同時為自己裝備3大類分析工具,來挖掘資料、拆解問題和調整決策。 ◇問題解決(Problem Solving) 未知的問題之所以複雜,就在於多重的可能性和萬物互聯的蝴蝶效應,因此問對問題可能遠比提出解方來得重要,該如何拆解問題,找到對的問題來解決?這其中涉及到的思考習慣,包括定義問題範圍的限制條件,釐清現況與目標狀態的差距分析,以及為自己準備填補差距的創意發想工具箱。 ◇複雜系統(Complex Systems) 我們總說要培養自己的「全局觀」,但到底要看得多「全

」、多「大」才夠?密涅瓦認為想要學習有效互動和溝通方法之前,必須先看到全貌,辨別你所在的系統中成員間的網絡和行為模式,才能找到影響系統的有效切入點,運用系統1+1>2的增強迴路,讓溝通事半功倍。 ◇決策思維(Decision Making) 你的每個決定,背後都有三種決策思維齒輪在運作,分別是「數據」「槓桿」和「目標」,我們會透過某種演算法,運用「數據」,設計「槓桿」,來達成「目標」。有效的演算法,可以透過「數據」來確認「槓桿」和「目標」之間的因果關係,我們該如何學習不同的演算法,看見事物發展的反事實,做出更精準的決策。 特別收錄:〈密涅瓦思考習慣清單〉,完整解析應對未知

的必修課! 各界讚譽 矽谷美味人妻KT/「矽谷為什麼」 科技節目主持人 于為暢/資深網路人 王一郎/賦力國際企管公司創辦人 王智弘/史丹福大學醫學院教授 汪大久/明道中學校長 呂冠緯/均一平台教育基金會董事長暨執行長 周宇修/謙眾國際法律事務所律師、台灣人權促進會長 周震宇/聲音訓練專家 張瑋軒/作家、女人迷創辦人 許毓仁/哈佛大學甘迺迪學院訪問學者、前立法委員 郭希文/前IBM大中華區人力資源總監 連韻文/認知心理學博士、台大心理系副教授 陳思宏/企業講師、教練、作家 陳鈺郿/北市龍山國中地理科教師、Super教師獎得主 陳嘉鳳/政大心理系退休副教授 程金

蘭/台北電台主持人 馮燕/前行政院政務委員、台灣大學社工系教授 黃貞祥/清華大學生命科學系助理教授 黃崇興/長庚大學客座教授 黃禮騏/台北市VIS國際實驗教育總校長 楊田林/人文企管講師 楊斯棓/《人生路引》作者 葉玉琪/《工商時報》總主筆 葉怡矜/國立體育大學休閒產業經營學系教授 滿謙法師/佛光山台北道場住持 趙胤丞/企管培訓師、顧問 蔡俊榮/台大管理學院高階管理教育發展中心執行長 鄭同僚/政大台灣實驗教育推動中心計畫主持人 鄭俊德/閱讀人社群主編 劉尚志/陽明交大科技法律學院創院院長 劉宥彤/永齡基金會執行長 賴恆毅/沛德國際教育機構總教練 謝明慧/台灣大學

國際企業學系教授 羅凱/密涅瓦計畫亞太區執行總裁 譚光磊/光磊國際版權公司創辦人 嚴長壽/公益平台文化基金會董事長 蘇仰志/雜學校校長 (依姓名筆畫排列) 在當下台灣封閉的學習環境及被動鎖國的政治環境下,透過對密涅瓦實際課程的了解,甚至參與其中,學其精華,不失為改變台灣教育,走向未來與邁向國際的可行方法之一。──嚴長壽(公益平台文化基金會董事長) 三位作者以自己的故事提醒了我們,為什麼在這個人類歷史的轉捩點,學習如何訓練我們大腦跨情境的移轉能力是如此的重要。──羅凱(密涅瓦計畫亞太區執行總裁) 密涅瓦的教育,不只是要訓練出一批能解決舊問題的能手,它的企圖心更高。我

嗅出它想要訓練出一批能手,可以嘗試解決當下舊問題中特別棘手的問題,以及將來才會出現,現在則無從得知的問題。衷心希望更多台灣人在閱讀此書後,都慢慢換上一顆「密涅瓦腦」!──楊斯棓(《人生路引》作者) 密涅瓦的創新教學理念、訓練學生獨立思考及分析判斷非常具有前瞻性。很高興作者可以把他第一手參與密涅瓦學習的經驗分享出來,相信對很多人非常有幫助。──許毓仁(哈佛大學甘迺迪學院訪問學者、前立法委員) 這是一本重新定義學習與邏輯思考的書,藉由作者們在密涅瓦大學的研讀過程中,看見一種前所未有的創新思考力。用嚴謹的科學邏輯,找到核心問題並建立決策系統,也讓我們看到了嶄新的未來教育之路。──矽谷美味

人妻KT(「矽谷為什麼」 科技節目主持人) 自從認識密涅瓦以來,我個人認為未來學校的樣態已經被初步實踐出來,也就是 personalized deep learning 的實踐。書中三位作者透過共創的方式回憶他們在密涅瓦的學習,透過他們的不同角度看見未來教育的長相,讓沒機會去密涅瓦讀書的你我,可以身歷其境地去體會他們的所見所聞!──呂冠緯(均一平台教育基金會董事長暨執行長) 為何現今教育仍深陷重複訓練作答的泥沼?因為培養學生解決問題及獨立思考的能力如何教?如何評估成效?……等問題太難回答,本書借鏡密涅瓦大學的經驗,是目前我認為在面對「解決問題」與「獨立思考」的教育課題中系統性說明最

完整的一本書。──劉宥彤(永齡基金會執行長) 作者毫無保留地分享自己在密涅瓦大學,利用數位科技和來自全球頂尖同學、教授一起「跨域學習」,學著如何在面對難以預測的未知環境下,做出最佳決策的過程。終於體會到為什麼過去這幾年,我在矽谷的同學和友人,願意鼓勵他們的小孩放棄常春藤名校就讀機會,進入這所顛覆全球高等教育的「未來大學」重新學習的真實原因。──蔡俊榮(台大管理學院高階管理教育發展中心執行長) 世界愈來愈脆弱,全球暖化、氣候變遷、貧窮、新冠疫情、俄烏戰爭和難民問題……皆需要全球視野與跨文化認知的國際化人才,本書揭露密涅瓦大學獨到的自主學習與批判思考力、跨文化認知與理解力、溝通協作力、

快速適應變動力、全球議題解決力的教育方法,積極培訓未來領導人才。──程金蘭(台北電台主持人)

空勤人員求生訓練課目之傷害研究

為了解決交大台北校區 的問題,作者林俊佑 這樣論述:

本研究目的在檢視空勤人員在接受求生訓練課程中較易遭受身體傷害之課目,藉此檢討課程內容。本研究於109年5月初至11月底針對參與求生訓練之空勤人員實施求生訓練課程問卷之調查,此問卷調查以匿名方式填寫及調查,在剔除無效問卷後,共回收有效問卷506份,問卷結果接著以SPSS 23.0 for Windows統計軟體進行統計分析,其中包括信效度分析、描述性統計法、卡方檢定及Kruskal-Wallis test檢定。根據「基本資料」的統計結果顯示,有發生傷害的女性比例多於男性,其餘無顯著的差異;在「求生訓練基本資料」內的統計結果中,求生次數及受訓組別有顯著性關聯;在「健康行為」結果中,無抽菸習慣與傷

害發生有顯著性關聯。在調查「最近一次求生訓練課程」項目中,最主要受傷部位為「頭頸部位(頭部)」;在「歷年所有求生訓練」課程中主要發生傷害之課程為「正倒立呼吸器使用」,其次為「機艙翻轉訓練」;而在傷害類型探討中主要常見傷害為嗆水,主要原因心理太緊張;「發生傷害第一時間」處理方式為回報教官;並發現受訓人員大部分都有熱身運動及運動傷害防護之PRICE流程基本概念。結論發現空勤人員因心理太緊張而導致頭頸部位傷害,尤其在「正倒立呼吸器使用」求生訓練課程上,較易發生嗆水症狀。

交大台北校區的網路口碑排行榜

-

#1.110年大學指考分發榜單查詢-www.com.tw

大學指考分發查榜,提供依大學校系、准考證批次、考區,等多功能快速榜單查詢服務. 於 www.com.tw -

#2.國立臺北商業大學

【臺北校區】110年度(第2期)「地政士證照考試輔導班」110/12/7 (二)開課~熱烈招生 ... 【台北校區】投資理財課程「跟隨大戶在股市輕鬆賺」110.12.09(週四)~即將額滿~ ... 於 www.ntub.edu.tw -

#3.研究所板 | Dcard

請勿發表易起爭論或貶低校系所之言論。 ... 嗨,大家好,我是交大資工所,蔡淳仁教授的學生,由於老師的網頁比較沒在更新,而且網路上的討論也比較少,所以來宣傳一下 ... 於 www.dcard.tw -

#4.交大校名走入歷史「最小校區」也拆招牌了 - 中時新聞網

兩所國立大學交通、陽明正式合校,交大舊招牌24日最後一天亮相,今起將掛上「國立陽明交通大學」新招牌。被喻為「交大最小校區」的台北校區,這兩天也 ... 於 www.chinatimes.com -

#5.交通大學博愛校區前瞻跨領域生醫工程大樓| 建築師雜誌

八○年後交大新校區設立,校園教學研究重心逐漸轉移到光復校區。生物醫學工程大樓的建設,除了是新竹交大生物醫學領域拓展的里程碑,也是博愛老校園復興重建的新契機。 於 www.twarchitect.org.tw -

#6.「交通」2字是「陽明」的1/4 陽交大新生手冊掀戰火「董總級 ...

除了最後台北校區的規劃意見是我的建議外,其他人事任命及組織等事均是學校院長教授提供譔寫的。」 不過,以第五點的都更案來說,邱羅火表示這是自己對 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#7.臺東大學

本校理工學院與陽明交大國際半導體產業學院簽訂學術合作備忘錄 ... 校級會議行事曆 ... 【學務處校安中心】散佈「假訊息」恐觸法,請同學多加留意 2021-11-10. 於 www.nttu.edu.tw -

#8.歷經20年陽明交大合校了設新竹、台北雙校區

今天起的校址在光復校區,這是兩校抽籤決定的結果。但在實際運作上,陽明交大預計落實台北市陽明校區(原陽明大學校本部)和新竹市光復校區(交通 ... 於 www.worldjournal.com -

#9.國立陽明交通大學 - 大學問

學校地址2, 臺北市北投區立農街二段155號(臺北陽明校區). 學校地址3, 新竹市東區博愛街75號(博愛校區). 學校地址4, 臺北市中正區忠孝西路一段118號(臺北北門校區). 於 www.unews.com.tw -

#10.整併後橫跨9校區,陽明交大會是什麼樣的大學?校長林奇宏專訪

陽明大學第5屆校友,也是交大教授林奇宏,今年2月再度踏入同一片校園時,卻是以陽明交大第一任校長的身分。 爬上台北陽明校區蜿蜒的山坡路,什麼都沒變, ... 於 www.cw.com.tw -

#11.國立交通大學臺北校區- 求真百科

國立交通大學臺北校區為國立交通大學最小的校區,位於臺北市中正區忠孝西路一段118號臺北郵局四樓。臺北市中正區忠孝西路一段,佔地0.39公頃。當有重大事件時,交大常常 ... 於 factpedia.org -

#12.博愛校區圖書館新館落成啟用

博愛校區: 100234 臺北市中正區愛國西路一號02-2311-3040 天母校區:111036 臺北市士林區忠誠路二段101號02-2871-8288 臺北市立大學版權所有© 2021 University of ... 於 www.utaipei.edu.tw -

#13.[新聞] 歷20年陽明交大正式合校設新竹台北雙校區- Gossiping板

歷經20年的討論,陽明大學與交通大學明天起合校為「國立陽明交通大學」,首任校長為目前的台聯大交大副校長林奇宏。陽明交大明天上午將於台北市陽明校 ... 於 disp.cc -

#14.歡迎有興趣者報名2月17日在交大台北校區辦理之招生說明會。

【轉知】國防大學理工學院與交通大學合作招生,歡迎有興趣者報名2月17日在交大台北校區辦理之招生說明會。 國防大學理工學院與交通大學合作招生,將於2月17日在台北 ... 於 adminweb.fg.tp.edu.tw -

#15.交大電子地圖(台北校區) - Google My Maps

交大 電子地圖(台北校區) ... 交大電子地圖(台北校區). Map Legend. Terms. 50 m. This map was created by a user. Learn how to create your own. Manage account. 於 maps.google.com -

#16.陽明新生手冊「交大慘遭矮化」挨網狠譏!學生會出面道歉了

國立交通大學及陽明大學於今年2月合併為陽明交通大學,而近日適逢開學,陽明校區新生手冊封面卻將「交通」二字縮到極小,掀起大批交大學生不滿, ... 於 www.storm.mg -

#17.國立交通大學光復校區交通資訊

(一)搭乘市區二路公車(全票15 元;半票8 元)直達到達交大光復校區中正紀念堂 ... 台北→中壢→93.5 公里(95A)新竹交流道→大學路(加油站旁)→交通大學 ... 於 www.cmu.edu.tw -

#18.交大的台北校區就設在台北郵局大樓裡呢!! | Mapio.net

交大 的台北校區就設在台北郵局大樓裡呢!! 臺灣 · 臺北市 · 中正區 · 光復里 · 交大的台北校區就設在台北郵局大樓裡呢!! 台北郵政 Taipei 台北城北門 上課教室 100, ... 於 mapio.net -

#19.2016.01.15下午14:30交大台北校區賽前說明會訊息 - Google ...

2016.01.15下午14:30交大台北校區賽前說明會訊息. 張貼者:2016年1月6日下午6:40興大EMBA網站業務 [ 已更新2016年1月6日下午6:41 ] ... 於 sites.google.com -

#20.中華民國慢速壘球協會全球資訊網

110年台北市棒壘球協會第一次裁判研習營 開放報名! 110.08.11, 110年臺北市信義區第一次裁判研習營 開放報名 ... 於 www.cspsa.org.tw -

#21.產學合作爆亂象陽明交大師生憂:企業恐侵吞學校資產 - ETtoday

陽明交大日前成立創新研究院,與企業進行產學合作,中間 ... 交映樓的問題還沒解決,陽明交大的南部校區又爆發類似問題,讓校方蠟燭兩頭燒。 於 www.ettoday.net -

#22.陽明交通大學2/1合校交大今「拆校牌」校友搶拍 - 鏡週刊

為方便師生跨校區上課教學,合校後每天將有14個班次的交通車對開往返台北與新竹,提供師生免費搭乘。 更新時間|2021.01.25 00:15. 鏡週刊五歲了!我們 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#23.國立陽明交通大學台北北門校區 - 维基百科

國立陽明交通大學北門校區位於臺北市中正區忠孝西路一段118號臺北郵局四樓。為國立陽明交通大學最小的校區,例如:管理學院於2008年通過國際商管學院促進協會(AACSB) ... 於 zh.wikipedia.org -

#24.圖書館 - 台灣聯合大學系統

陽明交大教職員生 ... 原交大圖書館讀者:原圖書館系統密碼(英文字請大寫) ... 陽明校區圖書館, 11221 台北市北投區立農街二段155號 ... 於 idm.nycu.ust.edu.tw -

#25.交大台北校區科系,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價

管理科學學系在校友催促及國家社會需求下﹐於民國60年設立﹐一直以科學哲學...地點:台北校區...交大各學院共同規劃之EMBA招生對象為各領域中高階主管。,國立交通大學 ... 於 igotojapan.com -

#26.國立空中大學首頁

... 保護 | 隱私權及個資保護 | 資安與個資專區 | 大專院校校務及財務資訊公開 | 我要捐款. 電話:(02)22829355 新北市蘆洲區中正路172號 信箱:[email protected] 於 www.nou.edu.tw -

#27.交大台北校區科系

交大台北校區 科系 等等啊我的青春主題曲. 台中西屯火鍋. 群雄分別由左右兩側以12n的力推動放置於光滑平面上的a b兩物體若在圖一與. 於 jocelyne-hofmann.de -

#29.校區地圖 - 國立陽明交通大學

新竹光復校區(Guangfu Campus) · 台北陽明校區(Yangming Campus) · 新竹博愛校區(Boai Campus) · 新竹六家校區(Liujia Campus) · 台南歸仁校區(Gueiren Campus) · 台北北門校區( ... 於 www.nycu.edu.tw -

#30.6/27晚間王平院士交大台北校區專題演講 - 台灣經濟學會

6/27晚間王平院士交大台北校區專題演講. 王平博士(Dr. Ping Wang) 交大管院專題演講. 中央研究院院士、美國聖路易華盛頓大學講座教授、國立大學交通大學講座教授暨交大 ... 於 www.teaweb.org.tw -

#31.交大博愛校區系 - Primefotografie

75, Boai Street, Hsinchu 300, Taiwan, ROC 國立交通大學博愛校區位於 ... 世界第一名的半導體工業,未來交大要打開交大校園圍籬,結合汀台北校區. 於 primefotografie.nl -

#32.NEWS最 新 消 息 - 教育部教學實踐研究計畫

[北區基地-陽明交大活動] 11/19-20教學實踐研究論壇暨跨校教師成果展 2021.11.15. 國立陽明交通大學教學實踐研究計畫北區區域基地 11/19-20教學實踐研究論壇暨跨校教師 ... 於 tpr.moe.edu.tw -

#33.交大台北校區在PTT/Dcard完整相關資訊 - 你不知道的歷史故事

提供交大台北校區相關PTT/Dcard文章,想要了解更多美和科技大學北校區、台科竹北校區、美和地圖有關歷史與軍事文章或書籍,歡迎來你不知道的歷史故事提供您完整相關 ... 於 historyslice.com -

#34.【交大台北校區科系】國立交通大學臺北校區-维基... +1

交大台北校區 科系:國立交通大學臺北校區-维基...,2009年,交大完成台北校區的國有財產撥用,使其成為交大的正式校區。交大負責發包於2010年7月完成了古蹟屋頂維護 ... 於 tag.todohealth.com -

#35.交大台北校區北門 | Art - Pinterest

交大台北校區 北門 Gcse Art Sketchbook, Pencil Art Drawings, Art Drawings Sketches. E. Emily Wen. 1 follower. More information. Gcse Art Sketchbook. 於 www.pinterest.com -

#36.陽明交通大學合校在即交大今拆卸「國立交通大學」校名牌

... 交通大學的校門就吸引大批校友及在校生回去拍照留影,交大光復校區的 ... 會以各校區做區分,像新竹光復校區、新竹博愛校區、台北陽明校區、台南 ... 於 news.ltn.com.tw -

#37.臺灣大專院校校景系列4---交大十四景/十六景

交大 簡介: 交大前身為1896年創立於上海的南洋公學,1958年在臺復校于新竹市博愛街成立博愛校區,1979年在新竹市大學路成立校總區(光復校區),1979年 ... 於 weng3309.pixnet.net -

#38.交大台北校區在職專班 - 職涯貼文懶人包

提供交大台北校區在職專班相關文章,想要了解更多交大博愛校區地圖、新竹市東區大學 ... 國立陽明交通大學(交大校區)110學年度碩士班及碩士在職專班招生複試榜單,恭喜! 於 jobtagtw.com -

#39.上海交通大學徐匯校區和閔行校區對比 - 每日頭條

詳↓☆東川路800號☆初時的木牌坊上海交大的前身南洋公學誕生於1896年,建校時學校大門選定在校園的東南角。 於 kknews.cc -

#40.110年度全國大學先修課程課程相關資訊 - 國立中央大學

陽明校區). 生物學(上). 線上授課 ... 校址:(11221)台北市北投區立農街二段155號. 電話:02-28267000 ... 國立陽明交通大學交大校區. 校址:(30010)新竹市大學路1001 ... 於 in.ncu.edu.tw -

#41.交大舊校區@ 白雲深處有人家 - 楓之戀

交大 博愛校區約有十公頃,就在十八尖山腳下,是交大來台創校的基地。 現在交大重心已轉移至光復校區,此處只留少數幾個系所及一些學生宿舍。 於 chienming5.pixnet.net -

#42.交大台北校區科系 - Ajdiseno

交大台北校區 科系 計算預產期的方法. 3 月沖繩天氣. 好市多奶酪. 在編譯時間有129 的dbtype. Konwell 高效能四層不織布活性碳口罩. 於 804811965.ajdiseno.es -

#43.住宿與交通 - TWELF2020

由高鐵新竹站出站後,可轉搭交大校車至交大; 交大校車竹北高鐵-光復校區 ... 交通大學光復校區北大門→人社三館; 台北→中壢→94.6公里(95B)科學園區交流道→新安路 ... 於 twelf2020.weebly.com -

#44.合校倒數,陽明、交大兩校長歷史性首次通話

為了方便師生跨校區上課教學,合校後每天將有14個班次的交通車往返台北與新竹,提供師生免費搭乘。 經過20餘年的協商,在雙方師生的努力下,「國立陽明交通大學」將於2月1 ... 於 web.ym.edu.tw -

#45.設台北.新竹雙校區陽明.交大合校揭牌 - 華視新聞網

歷經20年討論,國立陽明大學與交通大學今天開始合校為「國立陽明交通大學」,第一任校長就是目前的台聯大交大副校長林奇宏。陽明交大今(1)日上午在 ... 於 news.cts.com.tw -

#46.陽明交大明天正式掛牌合校之路走了20年 - 奇摩新聞

陽明大學與交通大學前後歷經20年終於完成合校之路,今年2月1日將正式合校成為「國立陽明交通大學」,並於台北陽明校區和新竹光復校區舉行揭牌儀式; ... 於 tw.news.yahoo.com -

#48.[請益] 交大台北校區就讀科系? | graduate 看板| MyPTT 網頁版

我今年想報考在職專班‧運輸物流組,不知道這個組別的校區是在新竹或是台北呢? 有請各位為我解惑,謝謝。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.226.124 ... 於 myptt.cc -

#49.交大光復校區租屋資訊- MixRent|2021年11月最新出租物件推薦

交大 光復校區租屋情報及租金行情,共有9筆關於交大光復校區的出租相關結果。全台灣最完整的租屋搜尋引擎,助您輕鬆找到理想好房。 於 tw.mixrent.com -

#50.遊學紐西蘭自己來! - Google 圖書結果

口台北(大都會)口台申(申型都市)口嘉義(鄉居生活)口墾丁(三度假勝土也)口新竹的清大和交大校區(大學城)選擇標準;但是便宜的遊學圍卻不一定等於貢正省錢的遊學圍。 於 books.google.com.tw -

#51.國立臺北教育大學

歷任校長 · 北教大簡介 · 組織規章 · 校園風光 · 校園導覽 · 交通指引 · 校區平面圖 ... 國防部服役指南 · 狂犬病專區 · 北二區教學中心 · 法人教師進修審查. 於 www.ntue.edu.tw -

#52.國立高雄師範大學 - NKNU

「政府出版品」即日起無需寄送至國立陽明交通大學交大校區圖書館典藏 · 校外賃居同學權益 ... 台北市電腦商業同業公會「交通數據創新應用競賽」. 於 w3.nknu.edu.tw -

#53.陽明交大今揭牌首設校務長、百日後提出合校願景 - 蘋果日報

國立陽明大學與交通大學今天(2/1)正式合併為國立陽明交通大學(陽明交大),並分別在台北陽明校區與新竹光復校區揭牌,首任校長林奇宏表示,除首設校 ... 於 tw.appledaily.com -

#54.國立交通大學台北校區 - Foursquare

10 Fotos von 46 Besucher bei 國立交通大學台北校區anzeigen. ... 國立交通大學台北校區von Heni K. am 9; Das Foto wurde bei 國立交通大學台北校區von リッシャーam ... 於 de.foursquare.com -

#55.《跟騷法》今三讀通過明定8大跟騷行為樣態最重可處5年刑期

學生放下戒心,一如往常漫步校園,但現在到了夜晚卻多了一份緊張感。因為陽明交通大學交大校區接連傳出多起校園跟蹤尾隨事件,尾隨者涉嫌利用校園路燈 ... 於 news.pts.org.tw -

#56.Station Map - YouBike 公共自行車

E-mail [email protected] 〔 ※ Don't use IE10 version below 〕. Copyright © 2021 YouBike Co., Ltd v1.11.1. BESbswy. 於 taipei.youbike.com.tw -

#57.2021年第二十五屆全國科技法律研討會

地點:張榮發基金會國際會議中心(台北市中正區中山南路11號) ... 有限公司、 LexisNexis、大專校院人文及社會科學領域標竿計畫、陽明交大數位治理與 ... 於 www.most.gov.tw -

#58.交大博愛校區系 - Psychotherapie ursulareinhardt

博愛校區的校門目前有兩座-北大門、南大門,其中北大門也為博愛校區的 ... 世界第一名的半導體工業,未來交大要打開交大校園圍籬,結合汀台北校區. 於 psychotherapie-ursulareinhardt.de -

#59.国立交通大学台北校区 - 万维百科

重定向自國立交通大學臺北校區) 国立阳明交通大学北门校区国立阳明交通 ... 为推动台北校区无偿拨用案,经过交大校长张俊彦、交大管理学院副院长丁 ... 於 wanweibaike.net -

#60.歷經20年!陽明交大明天正式合校設新竹、台北雙校區

明天起的校址在光復校區,這是兩校抽籤決定的結果。但在實際運作上,陽明交大預計落實台北市陽明校區(原陽明大學校本部)和新竹市光復校區(交通 ... 於 udn.com -

#61.TKU 淡江大學-Welcome to Tamkang University

臺灣第一所私立高等學府,是國內創校歷史最悠久的私立大學。Cheers雜誌「全國一千大企業人才策略與最愛的大學畢業生」調查,連續22年蟬聯私立大學第1名;是全球第一所 ... 於 www.tku.edu.tw -

#62.怎樣搭巴士, 地鐵或火車去中正區的國立交通大學台北校區

最近國立交通大學台北校區的車站是? 最近國立交通大學台北校區的車站是:. 台北車站Taipei Main Station在234 公尺外, 步行需要6 分鐘 ... 於 moovitapp.com -

#63.國立交通大學台北校區‧經營管理研究所 - Facebook

2009年交大完成台北校區的國有財產撥用,使其成為交大的正式校區。 交大在維護此三級古蹟上不遺餘力,並負責發包於2010年7月完成了古蹟屋頂維護,並於2010年 ... 於 www.facebook.com -

#64.開放台電解開「缺電」之謎: 結案報告+相關資料 - Google 圖書結果

林蕙真:美國賓州大學Wharton學院會計碩士,歷任交大、輔大、台大等學校管理科系及會計科 ... 王塗發:美國加州大學聖塔芭芭拉校區經濟學博士,台北大學經濟學研究所所長, ... 於 books.google.com.tw -

#65.台北校區資訊中心-國立陽明交通大學管理學院

國立交通大學於1970年成立管理科學研究所碩士班為管理學院之肇始,次年(1971)成立管理科學系開始招收大學部學生,為交大管理學院之發展奠下基石,並於1979年正式成立。 於 www.com.nctu.edu.tw -

#66.有人跟蹤我! 校園驚傳遭人尾隨至宿舍 - Tvbs新聞

陽明交通大學交大校區近日驚傳有女學生遭陌生人跟蹤,因為日前她社團活動結束後要回宿舍,經過的地方兩旁都是樹叢,沒有路燈,她發現一路遭人尾隨, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#67.2021年第二十五屆全國科技法律研討會

張榮發基金會國際會議中心(台北市中正區中山南路11號) ... 檔請email至[email protected]); 陽明交大教職員:1500 元(教職員證圖檔請email至[email protected]) ... 於 www.twtechlaw.org.tw -

#68.真理大學Aletheia University

真理大學的由來必須從傳教士馬偕博士說起,加拿大籍的馬偕博士是長老教會的傳教士,他在1882年於現今真理大學校園內創立理學堂大學院(就是大家熟知的牛津學堂), ... 於 www.au.edu.tw