冰地瓜的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦熊怡凱寫的 真食味—小熊與廚房的非常關係 和許順財的 老師傅的手路菜:集結台灣人最喜愛的路邊炒.湯菜.小吃.點心,尋回即將失傳的100種台灣味道!都 可以從中找到所需的評價。

另外網站1C2B【魚大俠】AR041瓜瓜園-冰烤地瓜冰烤番薯(1kg/包/瓜瓜園)也說明:1C2B【魚大俠】AR041瓜瓜園-冰烤地瓜冰烤番薯(1kg/包/瓜瓜園). prev next. 商品貨號: AR041. 優惠價格: NT135元. 購買數量達到以下區間可享以下優惠價: ...

這兩本書分別來自時報出版 和邦聯文化所出版 。

國立清華大學 環境與文化資源學系所 張瑋琦所指導 李秋雲的 蘭嶼達悟族的米食接觸歷程 (2021),提出冰地瓜關鍵因素是什麼,來自於蘭嶼(紅頭嶼)、達悟(雅美)、白米、飲食選擇。

而第二篇論文國立臺灣藝術大學 戲劇學系表演藝術碩士班 趙玉玲所指導 吳雅涵的 臺灣沉浸式劇場初探 (2021),提出因為有 臺灣沉浸式劇場、沉浸式、沉浸式劇場、跨領域的重點而找出了 冰地瓜的解答。

最後網站地瓜熱量幾乎一碗飯?營養師教你想減肥這樣吃地瓜熱量少一半則補充:冰地瓜 熱量減半. preparing sweet potato for bbq. Guido MiethGetty Images. 在台灣最快取得熟地瓜的地方就是超商賣得烤地瓜,但營養師表示其實「烤 ...

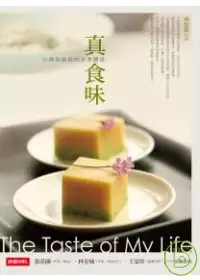

真食味—小熊與廚房的非常關係

為了解決冰地瓜 的問題,作者熊怡凱 這樣論述:

The Taste of My Life 烹調是我自娛娛人的調劑,苦悶生活的治療; 廚房是我的信心重建所,假戲真做的遊樂場。 走進廚房這個連結過去與現在的時光機、撫慰人心的小天堂, 將記憶中的幸福美味、味覺上的點滴感動,化成一道道滋味豐美的故事料理。 歡迎來到小熊的廚房! 開動吧!希望合你胃口! 一本揉合人生故事、飲食記憶、私房食譜的風格美食書。 作者是無名小站百萬人氣部落格「小熊與廚房的非常關係」格主,其清新感性、色香味美兼具的飲食圖文,每每總獲得廣大網友的熱烈回響。 喜歡待在廚房、熱愛烹飪的作者,小學三年級時就站在小板凳上東敲西撈,煮出一鍋香噴美味的茶葉蛋,後來在大人的喝采聲下

,廚房從此成為她的信心重建所、假戲真做的遊樂場。大學畢業後赴國外念書,烹調變成自娛娛人的調劑,苦悶生活的治療。現在與夫婿定居英國,廚房更成為連結過去與現在的走廊,在其中任歷史回溯,藉此開啟那扇認識自己的門。 本書透過一個個人生故事,牽引出作者記憶中的食物,藉由烹調、料理與烘焙來記錄生活,並回顧自己曾走過的生命足跡,在每個作品背後,都伴隨著一個與這食物相關的事件、引發出的心情,還有感受到的喜怒哀樂。希望經由食材的色彩、形狀與料理成品的攝影作品,將讀者帶進故事的畫面中。書末另附作者精選私房食譜,從小吃、麵食到各類中西式點心,詳盡的材料比例與貼心的做法解說,供讀者品味實作。 作者簡介 熊怡凱(

小熊) 國立台灣藝術學院畢業, 倫敦高登史密斯學院藝術心理治療師執照課程畢業 倫敦高登史密斯學院藝術心理治療碩士畢業 藝術心理治療師 非藝術家 非專業說書人 閒妻 少量食物創作人 少數人專屬廚師 2006第二屆全球華文部落格大獎【年度最佳生活品味部落格】決選入圍 2008第四屆全球華文部落格大獎【年度最佳生活情報部落格】決選入圍 目前定居英國 無名部落格:小熊與廚房的非常關係www.wretch.cc/blog/ikai123 中時部落格:小熊與廚房的非常關係blog.chinatimes.com/ikai123/

冰地瓜進入發燒排行的影片

❤️ 一份冰地瓜兩份情 孩子媽媽都受惠 ❤️

夏季是地瓜媽媽們的淡季

威元為幫助 #地瓜媽媽 們渡過淡季無收入及疫情難關

揪團善士們團購六千餘顆的冰心地瓜

轉贈給三重區14間小學的低收入戶學童當點心

落實一份公益受惠兩種人的二次公益

突如其來的疫情,除了負面影響外

更讓我們看到人性本善的一面

許多善士紛紛響應捐款

也特別感謝 #三蘆家長協會 、 #榮華燒臘店、 #新世紀獅子會

💕 平凡也是一種幸福

這是疫情後,我最深的感觸

期盼疫情早日結束,回歸平凡正常的生活

@人安基金會新北平安站

#中秋送暖送愛心

#三蘆幸福向前行

#新北市議員王威元

蘭嶼達悟族的米食接觸歷程

為了解決冰地瓜 的問題,作者李秋雲 這樣論述:

本文聚焦於達悟族如何適應「白米」這個外來食材,取代芋頭成為日常主食。本文分作三個時期進行討論:「不食白米期(1895年以前)」、「米食引入期(1895-1945 年)」以及「米食盛行期(1945 年至今)」。本研究第二章進行地圖分析及歷史資料分析,1895年雖曾有西班牙人、荷蘭人、美國人、漢人、巴丹島人的登島紀錄,但幾乎沒有白米交流的事實,族人仍沒有食用白米,可稱作「不食白米期」。第三章著重於分析日治時期相關史料,1895至1945 年期間日本軍方及學者對蘭嶼展開多項研究,與族人有比較緊密的接觸,除了給予工作者白米作為酬勞,亦將族人帶往臺灣大島進行觀光。這時期雖與白米有接觸但生活中依然沒有依

賴白米,可稱作「米食引入期」。第四章進行多方面的資料統合,因1945 年後大量外移人員及宗教進駐、族人前往臺灣大島工作、現代化發展及國家政策的影響,白米在族人的生活中奠定成為「必需食材」基礎。此時,全島通電、電冰箱的運入、交通運輸便利、餐廳設立更為激烈,白米與族人的關係越加密不可分,可稱作「米食盛行期」。第四章最後一節透過民族誌書寫以呈現現今族人的飲食方式及影響飲食選擇的因素。本研究結論是:大部分達悟族長輩仍以芋頭地瓜為主食,接受長照照護者或年長無法到田裡農務的會隨家人食米。若同住家庭仍種植芋頭,回流的族人縱然依舊懷著旅台時的食米經驗,亦會日常食用芋頭,而家中無種植芋頭或未與原生家庭同住的回流

族人則趨向食用白米飯。本研究發現家庭對食用芋頭支持度較弱,將促使孩童直接選擇食米。學校開發民族教育教導傳統文化之餘,營養午餐亦儘量安排每周一次的食用傳統飲食,以提升孩童恢復食用芋頭。白米造成達悟族的飲食變遷並非一朝一夕所成,需從歷史脈絡去追尋族人的身體經驗,無法單憑檢討現在重不重視芋頭文化來解釋之。達悟族對白米的適應歷程雖不長,但族人食用白米是經過了飲食的選擇,而人口流動對飲食的改變往往超過自然環境所帶來的影響,「以白米為主食」在年輕的達悟族人生活當中早已根深蒂固。

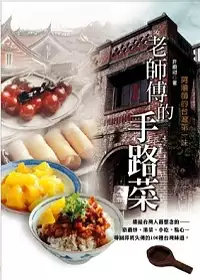

老師傅的手路菜:集結台灣人最喜愛的路邊炒.湯菜.小吃.點心,尋回即將失傳的100種台灣味道!

為了解決冰地瓜 的問題,作者許順財 這樣論述:

從「吃粗飽」到高度科技化的今日,飲食的過於精緻與加工,為了快速生產所出現的「荷爾蒙雞」、「抗生素豬」,已對身體產生負面影響,反而讓大家開始回頭尋找當初刻苦時代的「粗食」。傳統不起眼的食材「梅乾菜」、「地瓜葉」,已經榮居台灣國宴的一角,這些質樸不精緻的滋味,就是真正的台灣老味道。 現今標榜台菜的餐廳多以融合各族群或當地特色而有轉變,新一代師傅多求創意,使得質樸味美又能吃出食材本身鮮美的老菜,越來越難尋。而老台菜吸引人的不僅是份量充足的菜餚鮮美味,更是濃濃的家常人情味。 兒時家裡飄香的阿嬤味道,婚宴節慶辦桌老師傅的手工菜,拿著零用錢追著攤車阿伯買小吃。每在離鄉或工作繁忙之際,特別想念這

些家的溫暖與那香味繞舌的好滋味! 「桂花炒魚翅、香蕉蝦卷、油條淋鮮蚵、醬油膏炒飯、甜米糕、蜜汁小地瓜…」,這些看似華麗卻又樸實的滋味,烹調料理方式都非常簡單,調味也不繁複,以保持食物的原味,將讓你我重拾兒時記憶,並傳承即將失傳的台灣第一味。「懷舊俚語」讓你我認識學習早年台灣人的生活智慧。 本書特色 ◎老師傅傳授的道地懷念台灣味,食譜配方以單純不複雜的調味,正好符合現代潮流回歸純樸飲食的新健康概念。 ◎「懷舊俚語」、「懷舊猜謎」,結合飲食與文化,認識早年台灣人的生活智慧。 ◎附有「作菜一點靈」,提醒烹調時需別注意的小技巧。 作者簡介 許順財 現任:中國父五星餐廳行政主廚、台北市烹飪協會理事長

兼烹飪班講師、味全家政班專任講師、四友食品有限公司研發顧問、林格之友餐飲研究顧問、許老師料理研究室 曾任:國賓飯店廚師、松林餐廳負責人兼主廚、海外廚師烹飪訓練學院講師、私立淡水大學烹飪社社團指導老師、野村福輝食品公司研發部顧問、世界香餐廳鍋貼專賣店負責人、廣達香食品公司研發部顧問 →尋找阿嬤的味道?老台菜的特色與變遷 →烹調基本知識?本書料理製作注意事項 【Part 1 古味熱炒】 炒風螺 炒海瓜子 炒蚋仔 豆豉炒丁香魚 辣味炒丁香魚 炒鱔魚 桂花炒魚翅 炒豆豉蚵 海菜炒鮮蚵 胡椒蝦 金針花炒蝦球 清炒軟絲 炒蟳腳 鹽酥龍珠 薑絲中卷 肉絲炒劍筍 梅乾菜炒蔗筍 鹹菜炒肉絲 台式糖醋排骨 客

家小炒 生炒肚片 鹹菜炒鴨腸 生炒下水 三杯大腸頭 雞腰雙色水果 炒麻油雞 蔥燒雞腿 生炒田雞 麻油炒川七 甘樹子炒山蘇 肉絲燴蛋豆腐 炒三色蛋 炒臭豆腐 刈薯炒蛋 苦瓜炒鹹蛋 【Part 2 傳統炸物】 雞卷 紅糟肉 酥炸鮮香魚 芝麻河鰻條 五彩醋魚片 七彩鯧魚球 白雲卷 紙包海鮮 金錢蝦餅 香蕉蝦卷 油條淋鮮蚵 炸蚵仔餃 【Part 3 粥飯麵】 香菇肉粥 魯肉飯 醬油膏炒飯 荷葉糯米飯 鯕魚米粉 豬肚炒冬粉 當歸鴨麵線 蚵仔大腸麵線 豬腳麵線 【Part 4 湯品蒸物】 藥頭燉排骨 麻油腰只 四物燉雞 人參燉雞 冬瓜梅菜燉雞湯 郭魚頭味噌湯 炒米粉 淮杞燉鰻 髮菜蛤蜊燉排骨 肉醬蛤蜊味噌

鍋 魷魚螺肉蒜火鍋 碗蒸海鮮蛋 海參淋肝釀 出水芙蓉蟹 干貝蝦膏蒸豆腐 油淋九孔豆腐 蛋黃蒸鮭魚 干貝蒸絲瓜 【Part 5 懷舊點心】 蚵仔嗲 四季豆 炸地瓜簽 港式蘿蔔糕 道地本土鹹蛋 竹筍地瓜包 水煎包 燒賣 鍋貼 油條 米漿 雙層甜米糕 甜年糕 椰子豆沙卷 豆沙薯棗 馬蹄涼糕 雙色涼圓 蜜汁小地瓜 糖胡蘆 甜甜圈 開口笑 涼粉粿 杏仁豆腐 檸檬愛玉冰 地瓜圓 芋圓 燒仙草

臺灣沉浸式劇場初探

為了解決冰地瓜 的問題,作者吳雅涵 這樣論述:

本研究探索「沉浸式劇場」在臺灣的發展,由歷史與劇場生態角度進行研究。首先、藉由「檔案資料分析法」廣納有關臺灣「沉浸式」演出的戲劇、舞蹈、音樂作品之「文字資料」、「視覺資料」、「聲音資料」以及跨領域理論。參考檔案資料分析法挑選出有助於個案研究之資料。最後、以「質量分析方法」從質性與量化的資料,呈現生態特色,萃取出不同類別之比較,從中看出「沉浸式劇場」在臺灣發展的特質與趨勢。研究者針對「沉浸」理論找出能構成「沉浸式劇場」之要素概念,製作「2000–2020 年臺灣沉浸式劇場節目年表」之分類與評判元素。依照「學者定義」的四大型態(「探索劇場」、「導引經驗」、「互動世界」、「遊戲劇場」)進行四大類的

加總統計,分析「沉浸式劇場」在臺灣如何發展與各個團隊使用手法及元素運用與其關聯性及分析作品特質。從一個質性描述的「年表」作宏觀分析,七個「量」的統計圖表作微觀分析,從中看出「臺灣沉浸式劇場」生態的變化。研究者從「2000–2020 年臺灣沉浸式劇場節目年表」,探討「臺灣沉浸式劇場」特質。分析「戲劇」、「舞蹈(含馬戲)」、「音樂」、「其他」類別呈現出的狀態與趨勢,深入探討跨領域之沉浸式劇場在臺灣的發展。透過七個統計圖發現「臺灣沉浸式劇場」趨勢,發現21 年間一共有57 檔,其中「戲劇類」超過一半,「舞蹈含馬戲類」近四分之一,「其他類」低於九分之一,「音樂類」只有1 檔。「臺灣沉浸式劇場」之發展可

以分為三階段:「萌芽期」2000-2008 年、「探索期」2009-2016年、「發展期」2017-2020 年。後者共有48 檔,接近總數的84%,以「導引經驗」、「互動世界」表演型態一向為大宗,以「戲劇類」為多,接著是「舞蹈含馬戲類」與新興的「其他類」。

冰地瓜的網路口碑排行榜

-

#1.減肥好物地瓜「冰的吃」更好!熱量少一半、升糖指數也降低

其實地瓜本身熱量並不低,吃多還是有發胖的嫌疑,醫師邱正宏就提出,地瓜「冰過再吃」能有效減少熱量!因為冰凍過的地瓜,澱粉會在冷卻過程中形成結晶而 ... 於 woman.tvbs.com.tw -

#2.阿甘薯叔冰烤地瓜1000g/包 - 台北市農會網路商城

是台灣中部重要的地瓜生產地,也可說是蕃薯的原鄉。 水林鄉地瓜大多是台農57號為主,. 在瓊埔社區發展 ... 於 eshop.tfa.org.tw -

#3.1C2B【魚大俠】AR041瓜瓜園-冰烤地瓜冰烤番薯(1kg/包/瓜瓜園)

1C2B【魚大俠】AR041瓜瓜園-冰烤地瓜冰烤番薯(1kg/包/瓜瓜園). prev next. 商品貨號: AR041. 優惠價格: NT135元. 購買數量達到以下區間可享以下優惠價: ... 於 www.twfish.com.tw -

#4.地瓜熱量幾乎一碗飯?營養師教你想減肥這樣吃地瓜熱量少一半

冰地瓜 熱量減半. preparing sweet potato for bbq. Guido MiethGetty Images. 在台灣最快取得熟地瓜的地方就是超商賣得烤地瓜,但營養師表示其實「烤 ... 於 www.womenshealthmag.com -

#5.瓜瓜園冰烤地瓜紫心蕃薯(1000g/盒,共2盒) - 電電購

多吃多健康,有營養又有飽足感☆誘人口感讓您都讚不絕口無法抗拒☆超人氣超夯超熱銷道地台灣地瓜美食☆拆封即食,冰烤皆可食,怎麼吃都好吃. 於 www.setddg.com -

#6.冷凍地瓜 - 全家行動購

【冷凍店取-瓜瓜園】冰烤地瓜1kg(包). NT$170. NT$170 · 【冷凍店取—愛上鮮果】特A級日本栗香地瓜300±10%/包. NT$129. NT$79. 於 mart.family.com.tw -

#7.這樣吃熱量少一半! 夏天也可以吃冰的烤地瓜減肥

瓜瓜園台農57冰烤地瓜最近疫情很少有機會可以外出玩身材也漸漸越來越營養了所以晴子開始想吃健康一點來減肥! 已經觀望很久的冰烤地瓜這次終於入手了~ ... 於 abc90147.pixnet.net -

#8.西湖鄉農會-網站:農漁產品訊息

本鄉冰薯選用「桃園一號」、「台農五十七號」、「台農六十六號」等品質優良的 ... 再以人工洗淨,甘薯烤熟之後,送進零下20度的冷凍庫中急速冷凍,封存烤地瓜的美味。 於 www.shihwu.org.tw -

#9.冰心冰烤地瓜- 產品介紹 - 奇福食品有限公司

冰地瓜 像在吃冰沙給小朋友們吃健康營養 台灣地瓜57號 為了讓大家吃得更健康更方便我們特別將地瓜表皮清洗了2次讓您不用剝皮就可以直接吃含有豐富的維生素A和豐富的食物 ... 於 www.chyi-fwu.com -

#10.冰烤地瓜,這樣吃熱量少50% | 早安健康

若想連皮一起吃,建議可改用蒸煮的,若還是喜歡吃烤地瓜,則建議可以將烤好的地瓜放進冰箱的冷凍庫中,變成冰地瓜之後再食用,因為這樣可以減少地瓜的熱量 ... 於 www.edh.tw -

#11.從常溫到冷凍,地瓜的三大保存法! - 直接跟農夫買

若希望再延長地瓜的賞味期限,或是購買的是冰存的地瓜,農友明源則建議可以將地瓜蒸熟後放入冷凍庫內貯存,無論是冷藏還是冷凍存放,都建議從冰箱取出後立即食用完畢哦! 於 www.buydirectlyfromfarmers.tw -

#12.地瓜冷凍後熱量少一半!? | FitMe 健身餐精選文章

要減少地瓜的熱量,可以在食用前先將地瓜放進冰箱的冷凍庫,變成冰地瓜後再吃。因為冷凍後的地瓜,裡面的澱粉在冷卻的過程中,會形成結晶而變成「抗性 ... 於 www.fitme24.com -

#13.冰過後的地瓜.Q彈鬆軟,香軟甘甜,再搭配一杯消暑的楊桃汁

好適合炎炎夏日品嘗的冰地瓜,冰過後的地瓜.Q彈鬆軟,香軟甘甜,再搭配一杯消暑的楊桃汁,就是簡單的一餐或是點心南屯老街外帶美食冰烤地瓜蜜地瓜番薯全年都可以種植 ... 於 www.timelog.to -

#14.冷凍-冰の烤地瓜_1公斤袋裝(全素) - 阿甘薯叔

冷凍-冰の烤地瓜_1公斤袋裝(全素). 限定地區活動. 獨享. 點數兌換商品. APP獨享活動. 限定商品. 定期購商品. 買就送. 加價購商品. 國家/地區配送. 已賣出:1,183件 ... 於 shop.unclesweet.com -

#15.常溫退冰就可以馬上吃的【冰烤地瓜】。果物配嚴選台農57號的 ...

果物配冰烤地瓜/ FB粉絲頁— 剛剛好一次一包的小容量設計,常溫退冰就可以吃,超~便民! 懶人包冰烤地瓜滿5包就免運費! 冰烤地瓜綿密香甜, ... 於 kwyt.pixnet.net -

#16.便利你的商店吧-全家-冰番薯

全家-冰烤蕃薯(150g)NT$39 今天寫寫要分享的就是全家販售的瓜瓜園–冰烤蕃薯FROZEN BAKED SWEET POTATO 在全家便利商店的冰櫃都可以看的到. 於 wjm19.pixnet.net -

#17.公館美食:鴉片粉圓,好吃的三圓冰(地瓜圓、芋圓 - 陳小可的 ...

參考食記:台北冰店:天母鴉片粉圓~一吃就上癮的鴉片粉圓、芋圓還有地瓜圓。公館鴉片粉圓地址:台北市中正區羅斯福路四段52巷16弄4號捷運. 於 www.mecocute.com -

#18.瓜瓜園冰烤番薯600g - 全聯線上購

內容物(成分), 甘藷. 產品特色, 冰著吃口感軟Q,綿綿像冰淇淋;熱著吃綿密鬆滑;香甜暖胃。 商品說明, 精選上等地瓜原料慢火烘烤。 加熱吃滿是香甜滋味。 於 shop.pxmart.com.tw -

#19.冰烤栗香地瓜(關東91號) - 金山藷童瑤

嚴選關東91號栗香地瓜,紫紅色外皮,內含豐富膳食纖維,肉質綿密散發淡淡的栗子香氣。將栗香地瓜搭配生菜沙拉,低卡又營養。 【商品特色】 冰過的蕃薯會讓原本的澱粉 ... 於 www.jssty.com.tw -

#20.瓜瓜園冰烤地瓜紫心蕃薯(1000g/盒,共6盒) - friDay購物

這裡有價格便宜又優惠的瓜瓜園冰烤地瓜紫心蕃薯(1000g/盒,共6盒),特色:帶皮食用、香Q有勁、清甜綿密, 誘人口感讓您都讚不絕口無法抗拒, 超人氣超夯超熱銷道地台灣 ... 於 shopping.friday.tw -

#21.寧夏夜市:雙連烤地瓜@ 邱董的老台北家鄉味

品客魚的大姨丈在高雄賣烤地瓜,他所烤的冰地瓜非常好吃,精選地瓜並用傳統火爐窯烤,非常費工,我們每次回高雄都常常帶一堆回台北,而且可以直接放 ... 於 chiuyi800405.pixnet.net -

#22.冰烤地瓜- momo購物網

瓜瓜園: 北灣冰烤地瓜王: 愛上美味: 賀鮮生: 海之醇: 好神: 優鮮配: 愛上鮮果: 達人上菜: 那魯灣: 極鮮配: 老爸ㄟ廚房: 綠之醇: 築地一番鮮: 心鮮: 熊媽媽買菜網 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#23.即食地瓜/南瓜:冰烤地瓜/台農17號蕃薯/南瓜/南瓜沙拉

即食地瓜/南瓜:冰烤地瓜/台農17號蕃薯/南瓜/南瓜沙拉. 於 www.ihergo.com -

#24.新化農會冰烤黃金地瓜 - 美福食集

冰烤地瓜,入口香Q鬆軟,冰吃或熱吃都令人回味無窮,加牛奶更是早餐絕配,是最暢銷的產品。 保存期限: 5℃以下冷藏-保存期限3-5天 /. - ... 於 www.mayfullfinefoods.com -

#25.《冰烤地瓜王》日本安納地瓜(600g 6大包免運) - 素易購

保存方式:請存放陰涼乾燥處,開封後仍需保持鋁袋密閉,並於二個月內食用完畢,以確保品質。 過敏原資訊:本產品含有大豆 ... 於 mall.suiis.com -

#26.冰烤番薯 - 7-ELEVEN線上購物中心

*「宅配」【愛上新鮮】特A級日本栗香地瓜. $109. 揪團搶便宜[瓜瓜園]冰烤蕃薯(每包1kg)下拉選數量. $420. 栗香地瓜的口感綿密鬆軟、粉值高、甜度適中. 於 shop.7-11.com.tw -

#27.【阿甘薯叔】冰的夯地瓜(520g/包)(全素)(冷凍商品) - 台灣好農

冰的夯地瓜商品特色. 來自番薯的原鄉─雲林縣水林鄉,種出來的番薯特別鬆軟、香甜、好吃; 榮獲水林西施番薯評鑑大賽優等獎; 番薯含膳食纖維、鉀、鈣等礦物質與維生素, ... 於 www.wonderfulfood.com.tw -

#28.《料理》減醣好幫手。氣炸地瓜,不同方式各有不同風味哦!

一直到後來我發現烤過的地瓜冰起來之後,會產生抗性澱粉,對於血糖的影響沒那麼大,自己親測幾次血糖後~~地瓜,你終於又能回到我的生命之中了^^. 於 wenjoylife.com -

#29.冰烤地瓜- 好生凍-汪汪地瓜園

沁涼冰心以超過200度高溫烘烤!! 經過急速冷凍!! 表皮帶有蜜汁的天然美味,是炎炎夏日最佳的替代主食 健康小常識歐洲的實驗甚至發現,冰過的地瓜中,澱粉會形成結晶 ... 於 haofresh.fami.life -

#30.台北中山憨吉恆地瓜手工坊地瓜大福~香甜不膩的金黃地瓜

首先打開的是碳烤冰地瓜禮盒, 因地瓜皆訂購後當日剛烤好的, 所以紙盒兩端設計透氣的洞孔, 並用層印有店名 ... 於 paulyear.com -

#31.地瓜冷凍又退冰之後 - 美食板 | Dcard

請教一下各位先生小姐,我蒸好地瓜後,使用密封袋拿去冷凍,退冰吃一吃就變這樣了,本來蒸完都滿正常的,試著拿去冷凍就會有不知道哪裡跑來的結冰, ... 於 www.dcard.tw -

#32.人氣熱銷冰烤蕃薯(1kg/包) - 瓜瓜園

特選瓜瓜園農場優質台農57號黃地瓜,冰熱兩吃,冰著吃口感Q軟,綿綿像冰淇淋;熱著吃綿密鬆滑,香甜暖胃,加熱方式超方便, 蒸/烤/微波皆可! 於 shop.kky.com.tw -

#33.宅配訂購-汪汪地瓜園

地瓜 產品 · A1. 地瓜布丁蛋糕原價$120 · A2. 地瓜布雪蛋糕原價$290 · A3.地瓜磅蛋糕 · A4.冰烤地瓜$200 · A5.地瓜吐司$120 · A6.麵包$30. 於 www.before-sunset.com.tw -

#34.會變瘦嗎?地瓜減肥法正確吃,增加膳食纖維顧健康 - 50+好好

且冰過的地瓜會增加抗性澱粉的含量,減緩飯後血糖上升的幅度。但義大國際減重暨糖尿病手術中心主任陳建翰提醒,吃熱地瓜或冰地瓜,僅會影響血糖升降的 ... 於 www.fiftyplus.com.tw -

#35.紫玉地瓜 冰烤地瓜 紮實口感,富含花青素的營養聖品 【野人 ...

地瓜,冰烤地瓜,野人舒食,減肥,健康,低GI. 於 www.tupiens-foodie.com -

#36.冰烤地瓜購物比價- 2021年11月| FindPrice 價格網

冰烤地瓜的商品價格,還有更多瓜瓜園冰烤地瓜紫心蕃薯(1000g/盒,共6盒)相關商品比價,輕鬆購物,FindPrice價格網讓你快速找到最便宜的商品. 於 www.findprice.com.tw -

#37.冰心地瓜要烤嗎,大家都在找解答。第1頁

此時此刻我已經不想看服務生的表情叫冰心地瓜不是就是要吃起來冰冰涼涼的嗎要烤的話直接叫烤地瓜就好了啊唉-- 五樓吃 ... 夏天減肥就吃「冰地瓜」 | 冰心地瓜要烤嗎. 於 igotojapan.com -

#38.完熟黃金冰烤地瓜 - i3Fresh 愛上新鮮

完熟黃金冰烤地瓜. 嚴選雲林契作特選台農57號品種地瓜,堅持完熟栽種確保地瓜香甜飽滿,特選小規格尺寸自然收成,經SGS檢驗農藥與重金屬均零驗出,讓您食用更安心! 於 i3fresh.tw -

#39.冰烤地瓜

自取-冰烤地瓜自取-冰烤地瓜-金時栗子. ... 與吉食地瓜對話. 平均回覆時間:幾分鐘內. 哈囉,吉食朋友,歡迎留下問題. 登入Messenger. 以訪客身分繼續. 於 www.goodyami.com -

#40.田食原冰烤地瓜冷凍冰地瓜減醣健身養生黃金紅心紫心營養健康 ...

田食原讓您活力每一天,享受真食的好滋味,讓全家人吃得營養又開心,專門經營:營養又美味的好食品分享給大家。田食原提供消費者減醣食品、養生食品、健身食品為宗旨。 於 tenceyuan.1shop.tw -

#41.冰烤地瓜1公斤-價格比價與低價商品-2021年11月

冰烤地瓜1公斤價格比價與低價商品,提供冰烤地瓜1000G、冰烤地瓜1KG在MOMO、蝦皮、PCHOME價格比價,找冰烤地瓜1公斤相關商品就來飛比. 於 feebee.com.tw -

#42.招牌冰烤地瓜~全年供應中!

甜滋滋,充滿蜜汁與焦糖的#冰烤地瓜&##128525;&##128158; 迷人的滋味連老外也擋不住~~&##128526; 一口接一口,直呼好吃&##128175; 於 lunlun66.pixnet.net -

#43.【醫生怎麼辦】地瓜減肥法怎麼吃最好瘦?營養師公開正確吃法

像是地瓜就是醫生和營養師公認的優質澱粉,對於減肥非常有幫助。 ... 另外,冰地瓜的升糖指數比熱地瓜降低,比較不會引起血糖和胰島素的波動,也比較 ... 於 tw.style.yahoo.com -

#44.香Q有勁可帶皮吃【台農57號】冰烤地瓜/蕃薯/甘藷,土黃皮黃肉

【台農57號】冰烤地瓜,製程嚴密衛生 讓你可以安安心心的食用 放冷凍,退冰後就可以吃 冰冰的吃,透心涼 熱熱的吃,帶給你溫暖 不用剝皮,帶皮吃更優 ... 於 www.taiwan10000.com -

#45.[新化‧台南美食]瓜瓜園冰烤地瓜@ 玫琳達足跡 - 隨意窩

回程,我拿起昨晚網路上抄下來的紙條「聽說新化的冰烤地瓜很有名唷!在中正路127巷35號」『是喔!地瓜去老街那一間瓜瓜園買就可以了啊!』小全回答。「不要!瓜瓜園台南市 ... 於 blog.xuite.net -

#46.【那魯灣】養生冰烤地瓜20包(250克/包)(冰薯、冰烤蕃薯)

【那魯灣】養生冰烤地瓜20包(250克/包)(冰薯、冰烤蕃薯) - 地瓜, ▻原價1299|限時↘$799那魯灣養生冰烤地瓜(250克X20包) 於 24h.pchome.com.tw -

#47.冰的夯蕃薯(禮盒裝) | 阿甘薯叔 - SuperBuy市集

可口香甜的地瓜,冰鎮後鎖住濃郁美味,舌尖嚐過的滋味令人回味無窮,亦可加熱變成香味十足的烤地瓜哦! 類別:熟地瓜. 運費:低溫宅配$210,本廠商冰夯蕃薯滿$1800免運. 於 www.superbuy.com.tw -

#48.好神台農57香甜冰烤地瓜5KG組 - 東森購物

好神台農57香甜冰烤地瓜5KG組. 天然香味撲鼻而來,口感綿密又香甜1kg/包. 冰冰吃透心涼、熱熱吃超溫暖, ... 於 www.etmall.com.tw -

#49.免運【八方行】冰烤地瓜台農57號 6袋裝;(1000g/袋) - 樂天市場

揪鮮級Rakuten樂天市場線上商店,提供免運【八方行】冰烤地瓜台農57號☆6袋裝;(1000g/袋)等眾多優惠商品、會員獨享下殺優惠券、點數回饋、信用卡分期0利率、免運通通有 ... 於 www.rakuten.com.tw -

#50.創意地瓜鹹甜冰烤多樣 - 蘋果日報

高雄最近吹起吃地瓜的風潮,新開幕的「甜薯妹妹」推出8種鹹、甜不同口味的創意地瓜,賣了50幾年的「蕃薯伯」則在夏日推出冰地瓜,就連「雷老師香草 ... 於 tw.appledaily.com -

#51.冰地瓜- 優惠推薦- 2021年11月| 蝦皮購物台灣

你想找的網路人氣推薦冰地瓜商品就在蝦皮購物!買冰地瓜立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! 於 shopee.tw -

#52.氣炸蜜地瓜,只要三步驟!就是這麼簡單~XD 冰冷凍在吃

氣炸鍋料理-氣炸蜜地瓜,只要三步驟!就是這麼簡單~XD 冰冷凍在吃,更美味! 氣炸鍋美食/氣炸地瓜/氣炸蜜地瓜 ... 於 joyaijia.pixnet.net -

#53.【試吃】冷熱地瓜新吃法.瓜瓜園

想必這貼心的設計應該腦盡不少腦汁吧。 【試吃】冷熱地瓜新吃法.瓜瓜園. 冷凍退冰30分鐘後的地瓜,綿綿的 ... 於 ireneslife.com -

#54.台中市南屯區美食推薦南屯老街冰烤地瓜『好適合炎炎夏日品嘗 ...

好適合炎炎夏日品嘗的冰地瓜,冰過後的地瓜.Q彈鬆軟,香軟甘甜,再搭配一杯消暑的楊桃汁,就是簡單的一餐或是點心南屯老街外帶美食冰烤地瓜蜜地瓜 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#55.有機本土冰烤地瓜 - 棉花田購物網

品名:有機本土冰烤地瓜 容量:500g/包產地:台灣 保存方式:請放置冰箱冷藏保存. 運費說明. 宅配溫層, 免運門檻所需結帳金額, 未達免運門檻客戶自付運費. 於 www.healthyfood.com.tw -

#56.【地瓜】 2021推薦評價最佳 - 松果購物

【田食原】-新鮮黃金冰烤地瓜1200g 冰心地瓜冰烤番薯減醣餐健身餐養生美食低GI低熱量. $197. 券後低至$136 /入. review-icon 4.6(70). 1,155搶購. 89折超取. 於 www.pcone.com.tw -

#57.(((台北市食記)))該不會是喝糖水長大的台北雙連烤地瓜

而冰烤地瓜150元/袋, 特別的是還有凍飲:地瓜牛奶一杯50元, 這我也很想喝看看,光是看 ... 於 annie650517.pixnet.net -

#58.金紅藷冰烤地瓜(600g) - 台北 - 南港區農會

品名:金紅藷冰烤地瓜(600g) 成份:番薯(57號) 重量:600g 產地:台灣保存方法:請存放冷凍-10度C以下保存 金山得天獨厚的氣候與土壤,生產出相當棒品種的甘藷,精選 ... 於 www.nkfa.org.tw -

#59.北竿|發師傅五行地瓜餃剉冰・馬祖西門町消暑必吃 - 旅行圖中

北竿機場前的交叉路口的塘岐村是北竿最熱鬧的地方,許多餐廳、飯店及便利商店都聚集在這裡,當地人稱這裡為「馬祖西門町」。而好吃的地瓜餃剉冰「發師傅」也同樣座落在 ... 於 journey.tw -

#60.靠冷飯、冰地瓜減肥?醫師:沒什麼效還可能有這風險| 健康瘦身

今天要來跟大家談談另一個民眾常用的減肥秘方:使用『冰蕃薯或冰過的飯』 ... RS3:見於煮熟過的澱粉類食物,再冷卻後所產生的,就是冰過的地瓜或飯, ... 於 health.udn.com -

#61.星巴克開賣「烤地瓜星冰樂」!金黃烤地瓜+蜂蜜滋味香甜

星巴克開賣「烤地瓜星冰樂」!中秋剛過,時序漸漸入秋,日本星巴克即日起開賣全新口味「烤地瓜星冰樂」,一杯就可以喝到烤地瓜香甜滋味,吃得到地瓜脆 ... 於 www.beauty321.com -

#62.【下廚】自製冰心地瓜—可一次大量製作簡便早餐選擇噢!

當然並不是每一種品種的地瓜都適合這樣的處理法(我也曾經試過南瓜,那種蒸完冷凍又退冰後軟爛的狀態真是慘不忍睹啊),目前嘗試下來,大約是57號黃金 ... 於 baky2015.pixnet.net -

#63.[田食原] 綜合冰烤地瓜6包組: 黃3紅3 - UrMart

而且冰地瓜是低升醣指數、好的碳水,健身運動族、養生減醣族的最愛, 還含有豐富的鉀離子與膳食纖維,供腸道內好菌利用,維持腸道健康。 地瓜屬於「生理鹼性」食物,能 ... 於 urmart.com -

#64.前13款高人氣冰烤地瓜報你知 - 推薦王

冰烤地瓜是日常生活中的用品之一,可惜市面上的種類眾多,往往會使對產品不熟的朋友不知道該如何選擇. 於 panyi.cc -

#65.冰烤地瓜 - 食安先生

金鑽地瓜|食安先生金山紅肉地瓜∣食安先生紫御地瓜|食安先生金香地瓜|食安先生. 於 www.mrfoodsafety.com.tw -

#66.【冰烤地瓜】 2021熱銷推薦 - 生活市集

冰烤地瓜大家都在生活市集買!熱銷冰烤地瓜排行大整理,以及316和便當。快速出貨七天鑑賞無負擔!生活市集,買不完的生活好物~ 於 www.buy123.com.tw -

#67.《冰烤地瓜》冰與熱的不同層次地瓜口感 - 台灣幫棒農

冰烤地瓜不論冰冰涼涼的直接食用、微波烘烤後食用都很美味且方便,可以當一餐或是點心!地瓜有豐富的膳食纖維,低熱量營養又健康,口感綿密鬆軟,冰冰的吃就像雪糕的口感, ... 於 taiwan-bonbon-farmer.com -

#68.冰烤地瓜/ 栗香地瓜雙拼組- 馬姐漁舖

冰烤地瓜/ 栗香地瓜任選雙拼組合,兩種不同口感地瓜搭配超nice,怎麼吃都不膩,高纖低卡、健康養生,是愛美女性的最愛,現在加入馬姐APP月月領100折價券領再享折扣。 於 maj.tw -

#69.《冰地瓜》食譜與做法 - 愛料理

愛料理「冰地瓜」食譜。有最新的《地瓜青蔬佐荷包蛋》,以及《沙拉地瓜》、《冰皮月餅(地瓜餡)v1.0》、《【快速地瓜蔬食餐】瓜瓜園冰烤蕃薯》。也有蜜地瓜、地瓜、 ... 於 icook.tw -

#70.【愛上健康】三色地瓜(冰烤紫御地瓜/黃金地瓜/紅地瓜) 任選組合

運動市集推薦款,原價$159,今日$126 免運費。台灣產的地瓜們經SGS檢驗農藥與重金屬均零驗出,讓您食用更安心! 於 www.mysport.com.tw -

#71.金紅藷冰烤地瓜(600g) - 金山地區農會‧農會特產.休閒旅遊 ...

訂購產品請來電確認數量.運費(一般商品無法與冷凍商品一起寄送)及總金額再行匯款.謝謝! 金紅藷冰烤地瓜(600g)57號口味NT$ 99 冷凍保存18個月 於 www.kingsan.com.tw -

#72.香甜黃金冰烤地瓜(台農57號)5入| 冷凍魚肉舖

香甜黃金冰烤地瓜(台農57號)5入:香甜黃金冰烤地瓜嚴選台農57號地瓜地瓜含量豐富纖維、低熱量的特性,可以代替米飯成為主食類食材,濃郁地瓜香氣,口感鬆軟, ... 於 www.yooho.com.tw -

#73.日光地瓜冰地瓜 - 廣弘食品有限公司

日光地瓜冰地瓜;嚴選紅皮栗香地瓜,皮薄、地瓜本質綿密香甜,經人工挑選、洗滌、蒸熟、裝袋,嚴格且專業製作流程,完整保留地瓜的營養與自然甘甜美味,低卡無負擔的 ... 於 gqfood.com.tw -

#74.冰烤地瓜 - 菜單市集

每包250公克,一次一包超方便。 上班族、健身族、簡單料理。 緩緩烘烤自然出蜜,完全無調味添加。 退冰即可吃,加熱超方便。 食安先生 隨時隨地吃到地瓜的營養與美味. 於 www.menustudy.com -

#75.【雙笙妹妹】冰烤地瓜20盒組(冷凍產品暫無貨到付款方式)

主廚巧手烘烤製成國產台農57號冰烤地瓜☆.內含富豐膳食纖維、幫助腸胃蠕動☆高纖低卡低GI排毒餐是您排毒或是運動後的好幫手原價595元/ 優惠價495元 ... 於 www.yktown.com.tw -

#76.夏日吃冰涼涼地瓜湯 - 葛瑞絲的天堂

地瓜 湯的做法,只能說新手都可以很上手的(笑不用太複雜,煮好一大鍋冰冰箱, 想喝飲料的時候就添來喝,既省錢又健康, 大家也動手做做吧! 於 jackla39.pixnet.net -

#77.選「冰or熱地瓜」竟影響減肥效果! 專家:吃對還能抗癌

民眾常把地瓜當作止飢聖品,不過你知道地瓜「冷熱」竟會影響減肥效果嗎?據營養師透露,冰地瓜的抗性澱粉會比熱的增加6成,也就是說吃下以後停留在胃 ... 於 health.ettoday.net -

#78.瓜瓜園⊕ 冰烤蕃薯(台農57號) - 孔子饅頭

精選上級地瓜原料,慢火烘烤後急速冷凍,口感細緻綿密,可連皮一起吃,冰烤地瓜營養好吃,富含豐富的膳食纖維,保有傳統控蕃藷之原味,居家微波後,隨時可享用到傳統控 ... 於 www.confuciusbun.com -

#79.樂透噗噗冰烤地瓜

夏日冰冰涼涼的冰烤地瓜,適合一家大小都可以吃的開心。 於 www.lottogogoshop.com -

#80.地瓜好處多還可以瘦身冰過再吃熱量「砍掉50%」 - 三立新聞

據《早安健康》報導,可以先將烤好的地瓜變成冰地瓜再吃,既能吃下完整營養,也無須擔心熱量問題。 請繼續往下閱讀…. ID-1738122. △地瓜曾被世界衛生 ... 於 www.setn.com -

#81.冰地瓜熱量少一半 想減肥三招聰明吃地瓜 - PopDaily

一包$40 可以放冷凍自助餐夾菜配冰地瓜,中餐超級飽♥️ · · 減肥排行榜最常出現食材,非地瓜莫屬 霸特! 相關標籤: 於 www.popdaily.com.tw -

#82.楓康冰烤蕃薯500g 冰熱都好吃的冰烤地瓜

熱食:冰烤蕃薯解凍後,微波加熱二至三分鐘即可食用。 主要成份:新鮮蕃薯. 配送方式:冷凍宅配. 內容量:500g±10%/盒. 於 shop.supermarket.com.tw -

#83.【冰烤地瓜王】-台農57號-極品原型小地瓜(家庭包3kg/包)

黃金57號地瓜冰烤地瓜王精心製作的冰烤地瓜,不論甜度Q度非一般市售可以比擬,產地嚴選挑選出最高品質的生地瓜,在經由廠內專業分級篩選,精挑細選出頂級規格, ... 於 www.xn--37qx7k89yfud.tw -

#84.[全台吃吃] 果物配· 冰烤地瓜:減脂與運動後補充碳水吃什麼 ...

128205; 果物配· 冰烤地瓜誰說冬天才適合吃烤地瓜!!!? 這次吃到一個驚為天人的冰烤地瓜!!! 是冷凍版的烤地瓜!真的超特別的! 於 samni991222.pixnet.net -

#85.【減肥】想靠地瓜減重?!冰地瓜熱量少一半ಠﭛಠ想減肥三招聰明 ...

或烤過的地瓜放到冰箱冷凍後再吃也行! 冰地瓜,澱粉會形成結晶變成「抗性澱粉」 吸收率、消化率都比一般澱粉差 於 lovecj1220.pixnet.net -

#86.吃地瓜可瘦身?冰的效果更好! - 邱醫專欄

歐洲做過一項研究,發現利用低溫使澱粉變成抗性澱粉,可以降低消化率達42%,連帶使熱量的吸收減少達50%。吃冰地瓜後吸收的熱量比熱地瓜減少一半左右、改善宿便、預防大腸癌 ... 於 dr-chiu.com -

#87.吃地瓜助瘦身!醫師2招教你這樣吃,熱量少一半,恢復健康身材

要減少地瓜的熱量,可以在食用前先將地瓜放進冰箱的冷凍庫,變成冰地瓜後再吃。因為冷凍後的地瓜,裡面的澱粉在冷卻的過程中,會形成結晶而變成「抗性 ... 於 thebetteraging.businesstoday.com.tw -

#88.地瓜冰過再吃更好? 還有哪些好處你沒想到| 健康醫療網 - LINE ...

「升糖指數」就是用來檢測食物吃進體內後對血糖升降值的影響。升糖指數高的食物在吃下去後會讓血糖急速上升,身體為了將多餘的糖分帶去細胞儲存,就會分泌 ... 於 today.line.me -

#89.冰地瓜料理-食譜與做法共11 篇|簡易家常菜作法- Cookpad

冰地瓜 料理怎麼做才好吃?這裡有11 篇超簡單家常食譜通通免費看!包括:冰心紫地瓜, 薑汁紅豆蓮子地瓜甜湯(糖尿病友善-懶人電子鍋版), 紫薯奶昔, 仙草鲜奶芋圆冰 , ... 於 cookpad.com -

#90.地瓜冰過再吃更好? 還有哪些好處你沒想到 - 健康醫療網

將烤好的地瓜放進冰箱,冰冰的吃,因為澱粉會形成結晶變成「抗性澱粉」,抗性澱粉的吸收率與消化率都比一般澱粉差,甚至可以降低消化率到42%,連帶地在 ... 於 m.healthnews.com.tw -

#91.福業有機冰烤地瓜|冷凍/蔬果||天天里仁每一天更安心的選擇

有機級冷凍配送純素. 福業有機冰烤地瓜. 嚴選本土台農57號有機地瓜,以友善環境方式栽種,色澤金黃,滋味香甜爽口,鬆軟綿密,有黃金地瓜的美名。 於 www.leezen.com.tw -

#92.【6億地瓜王四】失敗的試吃品竟成賣最夯的冰烤蕃薯 - 鏡週刊

因來不及微波加熱意外爆紅的冰烤地瓜,成為瓜瓜園的招牌產品。(冰烤蕃薯150元/1KG、紫心冰烤番薯220元/1KG). 發布時間2019.02.24 18:54. 於 www.mirrormedia.mg -

#93.地瓜怎麼吃?4大疑惑一次詳解

A:雖然與其他澱粉類食物相比,地瓜的升糖指數不是特別高,但其實肥胖與升糖指數 ... 而且冰地瓜的升糖指數也比熱的烤地瓜低,比較不會引起血糖和胰島素升降,不論是對 ... 於 www.uho.com.tw -

#94.三色冰心地瓜包(500g±5% /包)-拆封即食冰心地瓜(台農57

黃金地瓜、金山紅肉地瓜、栗子地瓜康福精心配置三種高人氣冰烤地瓜,香甜可口、營養滿分,冰冰的吃、熱熱的吃都很棒,是您優質澱粉的最佳選擇! 於 www.kindfoodtw.com -

#95.人安推出用心良薯冰地瓜歡迎團購助單媽度過炎夏

夏天一到,生意沒了,小孩也跟著餓肚子。 為讓她們有穩定的收入來源, 人安基金會特別推出「用心良薯冰地瓜」, 讓 ... 於 homeless.org.tw -

#96.【慶全地瓜】3盒 冰夯地瓜(每盒1公斤)(免運) - 巴巴塔塔地瓜

冰食, 有著綿密柔軟的質地;熱食, 有烘烤釋出的蜜糖焦香, 天然無添加的冰夯地瓜☆營養價值高且健康養生! ☆豐富的膳食纖維可促進腸道蠕動☆含多種礦物質及維生素. 於 www.joo.com.tw -

#97.瓜瓜園人氣地瓜冰烤蕃薯(350g/盒,共2盒) - 博客來

瓜瓜園-人氣地瓜冰烤蕃薯-商品特性:高纖低卡無負擔,黃色綿密的地瓜內餡散發出濃濃的地瓜香享受生活不增加身體負擔,這是樂活e棧做料理的堅持!外酥內軟的滿分口感, ... 於 www.books.com.tw