台北直飛巴黎時間的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李宛儒寫的 我的家在阿拉伯海:巴林王國 和謝忠道的 慢食:味覺藝術的巴黎筆記都 可以從中找到所需的評價。

另外網站从里斯本出发前往巴黎的特价机票,往返¥363起 - Skyscanner也說明:想直达巴黎?我们将助您找到理想的航线。 · 平均飞行时间2小时31分钟 · 最优惠的往返直飞航班¥363 · 每周平均航班数489.

這兩本書分別來自飛頁文創有限公司 和貓頭鷹所出版 。

最後網站慶祝中華民國國慶長榮雙十節起天天飛巴黎則補充:長榮航空決定從今年雙十節當天起,由目前每週四班的台北巴黎航線增班為 ... 堡,長榮從雙十節起天天飛航巴黎,直飛加上航班時間一早即抵達巴黎,將極 ...

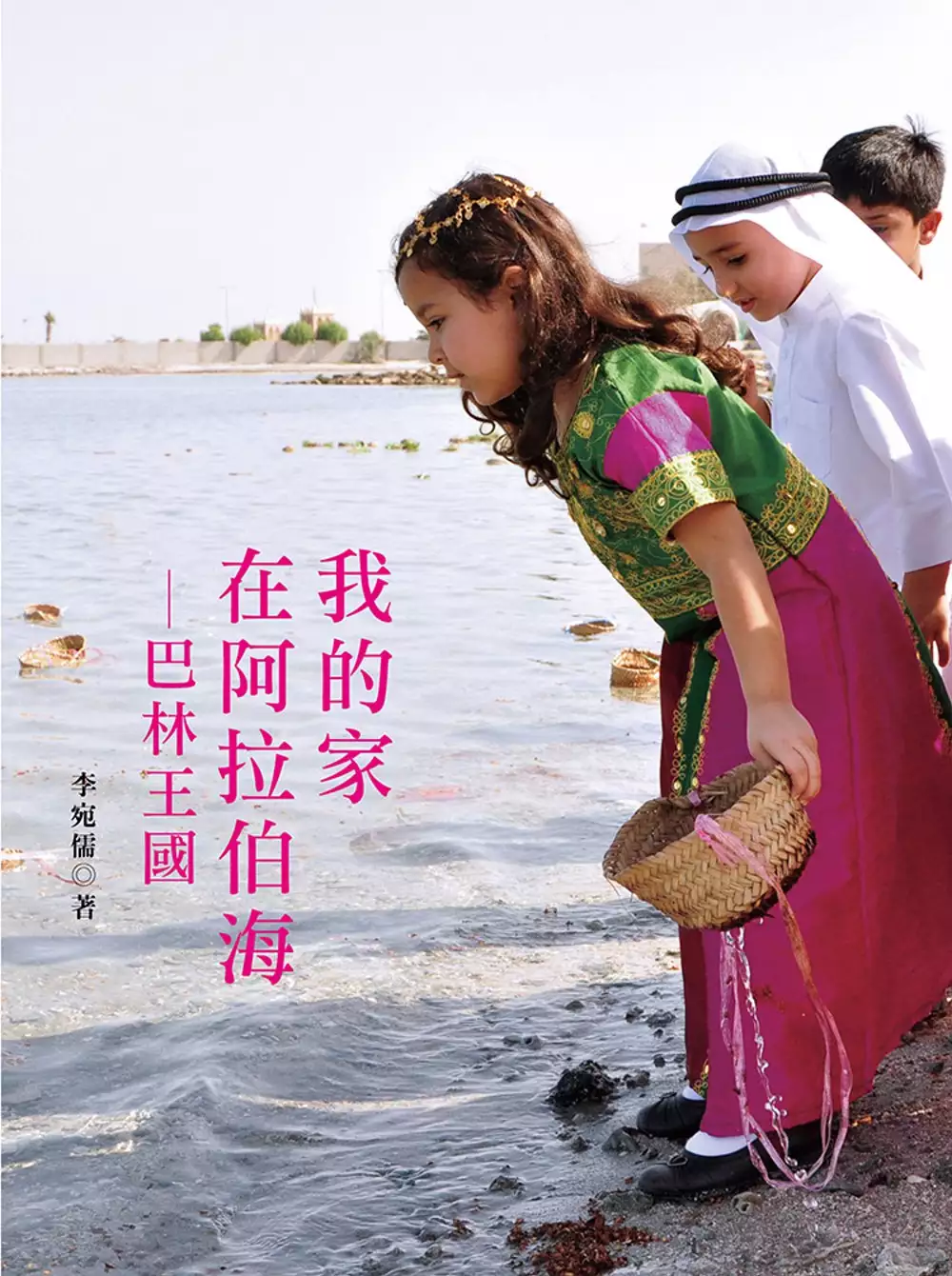

我的家在阿拉伯海:巴林王國

為了解決台北直飛巴黎時間 的問題,作者李宛儒 這樣論述:

這是一本用平鋪直述方式介紹中東不同地區風情的書,作者李宛儒希望和大家分享她個人在異國生活的體驗,以簡單的文字與圖片,表達在同一個世界空間裡,某些地方、某些習俗正同時發生著不一樣的新鮮事。 書中許多強調波斯灣國家令人難以認同的層面,例如一夫多妻、或者女性被壓迫、得用黑布包裹得只剩下眼睛縫等等,這些習俗的背後,原來都有它的理由。而在伊斯蘭國ISIS出現之後,世界對中東的誤解和不友善態度令作者難過,希望透過本書的出版,她娓娓道來屬於巴林的一千零一夜故事,讓讀者享受一段不涉及評論,只單純聽故事的時光。 無論在巴林、沙烏地或是貝魯特、伊斯坦堡,作者都感受許多當地朋友的善意和伊斯蘭的美德,

在台灣推廣中東文化與舞蹈的十五年間,她深切體會到,要把遙遠而冷門的異國文化做到有效地分享是一件不容易的事,如果可以透過這本書,即使只得到小眾社群的理解,也就值得了。 作者簡介 李宛儒(Violet Lee) 以色列耶路撒冷希伯來大學中東政治與文化碩士、日本東京大學地域文化研究生、國立政治大學外交學系學士。曾為耶路撒冷Arabesque肚皮舞團團員,在耶路撒冷希伯來大學研究所取得碩士學位之後回台,將中東肚皮舞引進台灣,成立「李宛儒中東肚皮舞團」,為台灣最早成立的專業中東肚皮舞團體。 曾任國父紀念館肚皮舞課程教師、台灣民主紀念館肚皮舞教師、台北市中山堂肚皮舞教師、台北市內湖、

中正、信義社區大學肚皮舞教師等。2008年入籍沙烏地阿拉伯,目前旅居巴林王國,在台灣為李宛儒中東文化藝術團負責人,每年帶領團員推出中東舞劇。 前 言 中東和新聞講的不一樣 第一章 認識巴林初級篇 第二章 我在巴林的生活轉變 第三章 年度節慶 第四章 你不能錯過的景點 第五章 阿拉伯飲食習慣與食譜 第六章 鄰近國家的小旅行 第七章 傳統市集掏寶趣,方言來兩句 第八章 國小志氣高 前言 我是一個來自台灣雲林鄉下的女孩子,從阿拉伯半島西岸的耶路撒冷城(Jerusalem),到阿拉伯半島東岸霍巴市(Al Khobar),最後定居在波斯灣的島國巴林王國(Kingdom

of Bahrain)。從十八歲單槍匹馬到台北念書,之後到日本、越南、歐洲、美國,越走越遠,但生命中有隻冥冥的手,將我自亞洲的東側移到西側。現在我有兩個家,一個在遠東的台灣,一個在中東的巴林王國(Kingdom of Bahrain)-- 一個原本和我生命八竿子打不著,後來卻深深愛上的地方。 能夠來到巴林,是個奇妙的緣分。在杜拜和卡達成為知名航空中繼站前,巴林曾是各大航空公司在波斯灣轉機的主要樞紐城市。2006 年,我飛往黎巴嫩參加國際舞蹈節,首次來到巴林轉機,受到波灣航空公司(Gulf Air)招待,在市區的Golden Tulip 飯店免費住一晚上。當時真的完全沒想到,之後會越來越

頻繁地來往巴林,並在2009 年,於當時巴林著名地標珍珠塔(PearlMonument)旁投資置產。 時至今日,巴林已成為我的第二故鄉。每每回到台灣,和親朋好友提到目前定居在巴林,大家總是滿頭霧水地問:「巴林?你是說法國巴黎還是淡水八里?」可見很少人知道巴林這個地方。為了介紹巴林這個我所深愛的第二故鄉,並釐清一些媒體對伊斯蘭、對波斯灣國家的偏見,文筆不佳的我,提起勇氣,藉由這本書,分享一個華人女孩在巴林王國闖蕩的經驗,以及十多年來在中東國家穿梭走跳的個人觀察。 台灣和巴林兩個家,我都深愛。這兩個家,同樣是亞洲面積很小的島國,然而兩個國家都對彼此還相當陌生。如同希望中東的朋友認識台灣

、喜歡台灣,我也希望故鄉的人,能客觀認識這個鮮少為人真正瞭解的美麗國度。巴林看似神祕,實則這裡的人民和你我一樣,都忙碌於柴米油鹽醬醋茶等平凡生活。希望藉由這本書,能幫助大家以有別於新聞的眼光,來重新認識巴林。 筆者在中東不同地區,前前後後居住十多年,雖說不上「中東通」,但畢竟長期深入在這裡生活,因為瞭解,而不太認同一般電視新聞對這地域的片面報導。中東存在許多族群,不同族群就有不同立場、不同利益,同一個事件,對阿拉伯人是好事,可能在猶太人眼中就是壞事;相同的,伊斯蘭曆元月,對遜尼派穆斯林而言,代表歡樂互遞祝福的新年新氣象,對什葉派穆斯林而言,卻是先知穆罕默德後代苦難犧牲的悼念日。這些內涵,

豈是外人走馬看花,三言兩語或簡單訪問就可以輕易涵括的? 一路以來,我切身經歷過許多發生在中東的重大事件。在耶路撒冷,我避過自殺炸彈;在以巴邊境,我被丟過石頭;在伯利恆,我和阿拉法特本人及來自世界各國的朝聖者,一起在耶穌誕生的教堂做過耶誕夜午夜彌撒。完成學業後,從以色列回國,才隔個星期,就讀希伯來大學時常吃中飯的餐廳就被炸,認識兩年多的助教也走了;到黎巴嫩參加舞蹈節,離開隔天,以色列就把貝魯特國際機場炸了;在沙烏地,我被年輕小伙子搭訕吹口哨、被摩洛哥巴基斯坦的房客倒帳;我上過負責丟棄九一一大魔頭賓拉登屍體的美國航母卡爾文森號,也到過巴林皇室家裡,為其小女兒成年舞會領舞。2015 年12 月

,剛從伊朗旅遊回來,隔幾天,巴林就宣布和伊朗斷交,直飛航線停飛……而今年呢,我在巴林剛完成書的攝影與書寫,打算交給出版社,卻不料一覺醒來,巴林、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯等國竟相繼宣布和卡達斷交,任何人若發表對卡達同情的言論,會被罰款和入監,因此我不得不趕緊修改稿件,刪除提到卡達和伊朗的部分…… 在中東,我遇見過許多奇奇怪怪的人事物,有些像中國古裝劇一樣光怪陸離。例如一夫多妻、大家族中有管家僕役、皇族出巡夾道歡迎……就連IS殘酷虐殺的畫面,都令人彷彿在「楊家將」或是「清宮酷刑」等電視劇中看過。另外,其他很少人聽過或體會過的阿拉伯習俗,包括一些「沒為什麼,就是這樣」,必須入境隨俗的規矩

……認識、瞭解的過程,像瞎子摸象,每多知道一點,就等於多知道一塊關於中東的真相,又宛如拼著奇異又真實的拼圖般,每一塊都是真的,但每一塊也都不能盡訴中東人的生活。 我在來到沙烏地、巴林等波斯灣國家之前,所有書本報章中的資訊,都指向之後的生活會有多麼不堪、多麼不自由、多麼悲慘,但是來了之後,不僅原本擔心的事情都沒有發生,反而我還在當地得到許多珍貴的情誼。 漸漸,我更發現,許多書中所強調波斯灣國家令人難以認同的層面,例如一夫多妻、或者女性被壓迫、得用黑布包裹得只剩下眼睛縫等等,這些習俗的背後,原來都有合理的起因緣由。雖然現代人不盡然能瞭解,但是現代中東女性在受過教育之後,如果仍然選擇不開

車、不工作、不露臉,那何嘗不是應當受尊重的個人選擇?何以在外人的眼中,只被解讀為壓迫呢? 我想,大眾對於異文化該多些尊重,讓它們能有自成一格發展的空間。畢竟,千百年來,原本沒有外人的介入,人家也是活得好好的,自有其想要的步調改變著、成熟著。文明不全然就是對,現代化不全然就是真理,我們都只是活在歷史進程中的小國家、小人物,對於世務的是非曲直,實在不急於下評斷。 此書中,筆者避免評判,只想和大家分享個人在中東不同地區生活的體驗,盡量以平鋪直述的方式表達,讓大家知道,在同一個世界空間裡,某些地方、某些習俗正同時發生著。若大家對中東有先入為主的概念,請先暫且拋開,輕輕鬆鬆,傾聽屬於巴林的一

千零一夜故事,享受一段不涉及評論,只單純聽故事的時光吧! 這本書,我從十年前就開始想寫,但每天都忙著經歷東、體驗西,未有時間消化感覺,另一樁事件又發生;同時我也擔心,也許分享了一個事件,過一陣子之後,卻發現自己是錯的,大是變大非,誤解別人的傳統文化。這十多年來,我無論在巴林、沙烏地或是貝魯特、伊斯坦堡,都感受太多當地朋友的善意和伊斯蘭的美德,很想要回饋,而在伊斯蘭國ISIS 出現之後,世界對中東的誤解和不友善態度令我很難過,眼看著世間充滿偏見甚至敵意的言論書籍一本本出版,如果我再不分享些觀點,實在有愧於伊斯蘭文化所曾帶給我的美善。 感謝遠景出版社葉麗晴小姐的鼓勵,讓這本書終能催生。

筆者在台灣推廣中東文化與舞蹈的十五年間,深深體會到,要把遙遠而冷門的異國文化有效分享給人瞭解,是多麼的難,但是,即使只得到小眾社群的真誠理解,一切辛苦都值得了。中東與伊斯蘭教,大概是世界上被誤解最深的領域,如果這本書能改變一絲絲大家對中東的刻板印象、多改善一個人對穆斯林的誤解,哪天站在阿拉面前,不才如我,或也能無愧。 願世界因了解而化解分歧,世界終有和平的一天。阿門。 第一章 認識巴林初級篇巴林,是很多人在世界地圖上沒辦法立刻找到的國家。比起同樣位處於波斯灣的沙烏地阿拉伯、卡達以及阿聯酋,巴林給人的感覺,似乎陌生了些,不過它卻是這些國家中,歷史最悠久的一個。波灣第一口油井、

第一所學校、第一個郵局,都在這裡。70 年代巴林崛起的時候,杜拜還只是個沒沒無聞的小城。據說早年沙特阿拉伯的王儲都會來到巴林進行教育。坐擁油元時,領先發展金融、觀光,走向現代化,並堅持保留阿拉伯傳統,或許是西化得早,新、舊在巴林人身上融合得剛好,個性純樸又熱情,觀念新穎不功利。2016年匯豐銀行針對在一百多個不同國家居住工作的外國人,調查他們心目中生活品質最佳、金融福利最好、工作前景最佳,最適合外國人及其子女居住的國度,前五名中,赫然發現巴林。新加坡、紐西蘭、瑞典、巴林和德國位居最理想移民地的前五名。2017 年9 月,InterNations 網站由外派人士評選世界最適宜生活和工作的國家,巴

林王國名列第一。巴林有五千年的悠久歷史,大批保存完善的歷史遺跡、海洋環繞、景色秀麗、陽光充足、良好的治安、傳統伊斯蘭文化與現代歐美文明兼具,加上阿拉伯人好客熱情的天性,巴林真的是很適合旅遊的波斯灣國家。歷史上的名字:Dilmun、Anki、Tylos、Awal巴林島在五千年前即有人定居,是世界上最古老的貿易中心之一。巴林的名稱,取自於眾島嶼中面積最大的巴林島(Bahrain Island)之名,在阿拉伯語中,Bahr 是海,而thnain 是兩個,所以al-Bahrain 意味著「兩個海」。雖然「兩個海」最初的來源仍然有爭議,怎麼來的無法確定,但這個詞在古蘭經中出現了五次。並不是指現在的島國部

分,而遠遠超過今天巴林王國的範圍,可以說,北起科威特,南到阿曼,整個阿拉伯半島東部沿海地區包括現在的沙烏地阿拉伯東部省都被稱作「巴林」,而那時候的巴林島則被阿拉伯人稱為Awal。1521 年,葡萄牙殖民者占領Awal 島,將之命名為「巴林」島,此後,「巴林」才開始特指波斯灣中的這個島國。巴林是古老的Dilmun 文明的遺址,也是Dilmun 文明的中心地點。在紀元前二千八百年左右的青銅時代,巴林叫做迪爾姆(Dilmun),是個強盛帝國的中心,控制了美索不達米亞(現在的伊拉克)的蘇美人和印度河谷諸古城間貿易通路。

慢食:味覺藝術的巴黎筆記

為了解決台北直飛巴黎時間 的問題,作者謝忠道 這樣論述:

法國人在用餐前必向同桌人說:bon appetit(祝你胃口大開),我們中國人都說:請慢用。仔細想想,「慢用」兩字更有深意,只有美好的東西才值得我們花時間,慢慢享受。 所謂「慢食」,並不只是「反速食」,它更在意的是在大量生產模式下全球口味的一致化,傳統食材及菜餚的消失,以及速食式的生活價值觀。主張慢食的人認為:慢慢地進食,認認真真、全心全意、花時間和各種官能感知去慢慢地享受一頓美食,學習並支持這頓美食背後的努力及傳統。這對飲食文化所能帶來的影響,是超乎想像的。 近幾年美食之都的巴黎,除了慢食外,又多了一套飲食哲學──fooding,即food + feeling(食物加感情)。希

望用餐者以感情、情緒去感受食物。感受每一道菜上桌時的香氣,欣賞擺盤的色彩和美感,品嘗吃進嘴裡每一口味道的組合、搭配和轉變。也許讓你想起小時候媽媽的一道菜,也許喚回某一次被遺忘的旅行經驗。同時,也反過來期望廚師以一種更帶感情的手法來做菜(而不是制式化、機械化地執行食譜裡的材料和步驟),在盤裡留下個人的情緒和風格。 書名叫《慢食》,「慢」在這裡不是用來形容吃飯這個動作,而是接近prendre ton temps 的意思。花時間吃飯、一個廚師在快炒慢燉時對火候的掌握、醃漬一罐果醬黃瓜所需要的時間、一個侍者長年累積值得尊重的專業經驗、一支酒釀到巔峰該有的歲月光陰、把一個工作做出品質做出感情來應有

的思索努力…… 慢。食。在這裡是指將時間的價值在美食的領域裡呈現出來。 作者簡介 謝忠道 Hsieh Chung-Tao 台灣彰化人,現居法國巴黎,熱愛好酒好菜。著作有《美饌巴黎》(林裕森合著,大地地理出版)、《羅亞爾河城堡傳奇》(林裕森等合著,大地地理出版)、《巧克力千年傳奇》(大地地理出版)、《餐桌上最後的誘惑》(皇冠出版Party系列)、《比流浪有味》(馬可孛羅出版)、《星星的滋味》(墨刻出版)。 歡迎光臨忠道的巴黎小站www.chungtao.tw/ 三版序言:最好的和最壞的再版序言:慢食三年作者序:對美食的文化思考推薦序:返鄉的距離與時差 林裕森推薦序:尋找,我們的滋

味 葉怡蘭 I.花時間吃飯花時間吃飯用鼻子吃飯 古堡裡的泡麵和品酒會裡的香水美味的純度關於分食與混食品嚐美食的主觀和偏見吃的文化差異和霸權 狗肉、牛肉和豬肉∕兔肉、蝸牛和青蛙美食主義,新年快樂 II.理想的餐廳創意的極限──法國叛客廚師集團廚師的名字誰殺了大廚師服務的價值服務的消失迷信米其林理想的餐廳 III.料理的無國界主義尋找無國界料理無國界與無厘頭──所謂fusion創新與復古──還原四百年前的巧克力 IV.台灣人的口味虛擬的味覺台灣人的口味料理的主體性彰化肉圓A.O.C調味料烹飪與三杯雞美食的表面工夫後記:全世界最偉大的菜 三版序 最好的和最壞的 編輯來信告知慢食將出三版時,我正

準備回台過年。 分住台北台南的哥哥姐姐也回家,帶回許多台灣南北的熱門食品,有同事到相報的、同事朋友致贈的、揪團網購的:金門牛肉乾、手工咖啡餅乾、海苔酥、蛋捲、牛軋糖、鳳梨酥、水果糖……一層一層的,或紙或塑膠的包裝袋,華麗亮面的硬殼禮盒,外加一個大小適當設計精緻的厚紙提袋。如山的小吃零嘴陪我們一家大小在電視前麻將桌度過了幾天的新春假期。 這幾年詹宏志王宣一夫婦總邀我去他們家喫一頓。一桌的好料理從中午喫到晚上:野生烏魚子、牛肉米粉湯、干炸玉筍、生魚片、煎蝦母、白鯧魚丸鍋、義式烤蔬菜、我沒記住名字的碩大海蚌殼,材料都是主人在市場裡費心搜羅或是和熟悉小販博多年感情而來的,當然還有各種當季的鮮美

水果。開幾支好酒,幾個朋友天南地北閒聊瞎扯,我們賴定了主人的熱情慷慨,天亮喫到天黑,酒足飯飽,非常盡歡。 最近回台吃飯的經驗是,最美味的東西往往不在餐廳,而在像宏志宣一的私人家宴中。 慢食出版至今,我仍斷斷續續聽到一些讀者的回應,我也仍在觀察思考餐飲的演進變化。台灣有越來越多的工業食品的同時,也有更多人投入尋找了解屬於台灣自己的飲食文化和風土脈絡;越來越多台灣人到國外品嘗認識米其林星級餐廳之餘,連鎖速食店也在台灣蓬勃發展。當電視媒體網路部落格的水準越來越低落媚俗慘不忍賭的同時,我也看到平面出版品的廣度和深度:食材圖鑑、餐飲評鑑、有機手工、專業類書。還多了一個世界冠軍的麵包師。 飲食

早就是顯學,但是從來沒有過如此的分量和影響力。在這些繁雜紛擾真真假假的書寫論述影像廣告中,我看到很多的垃圾鬼話,也看到我們比從前談論更多的土地食材,更多的廚師歷史。從前沒有的自信一點一滴地出現,微弱而珍貴。 我仍在自問什麼是台灣料理的主體性,也仍未讀到肉圓的史料,專業廚師仍沒有該有的社會地位,餐飲服務也還是七零八落。 飲食在台灣好像也是M型發展,關鍵不在錢,而在於對食物的看法。在這個熱鬧而模糊的顯學中,我看到了台灣,最好的和最壞的。 謝忠道14.02.2011 序1 返鄉的距離與時差 隔著時間、空間、文化、語言、階級等等各式各樣的距離來觀看世物,偶而會讓我們悄悄地長出了第三隻眼睛。

特別是當可以像一個異鄉人那般地回頭探看自己原本熟悉的地方時,許多過往被當成理所當然的價值便開始要鬆動起來。 巴黎與彰化,協和廣場旁的大使餐廳(Les Ambassadeurs)與陳陵路口的肉圓攤之間的距離,即使是在全球化的時代,也應該是夠遙遠了,然而,這卻是忠道人生中最常直飛的一段距離。 他幾乎是唯一長年身處巴黎高級美食殿堂的台灣人,這樣難得的珍貴經歷,在他回頭探看台灣食與味的環境時,讓他看見了許多在台灣吃喝的人沒有看到,或即使見到了也不想去面對的有趣問題。而且,他選擇勇敢地把這些問題寫出來,而不是像我一樣為了安身,選擇練就一身視而不見的功夫。 和忠道同是一個故鄉長大的五年級生,成

長過程裡體驗到的味覺經驗是很相近的,例如自由女神牌和乳瑪琳同是我們對草莓果醬和奶油的味覺記憶。我們各自的法國經驗讓我們從吃喝裡看到了法國最豐盛美味的那一面,但卻也讓原本該當永遠留住的童年味道,在被輕易地打破之後,必需在掙扎中修補拼湊出新的定義來。那樣的滋味就像一早醒來,突然間發現身邊躺著的其實只是一個充氣娃娃。 我們習慣用著文化、血統、族群、理念、職稱去尋求屬於自己的定位,我們又該如何從味覺裡去探尋自我的定義呢?忠道這本書裡提出的疑問,逼迫我們不得不去面對和思考這樣切身卻又似乎事不關己的問題。生活在一切迅速流轉的台灣島上,我們要如何從吃裡找到自己? 曾經,我們急於割斷臍帶,和出生成長的

土地分切開來,認同自己是地球村裡的世界公民。但是,在全球化趨勢漫延到所有空隙的此刻,尋求成長的起源卻變成標誌自己的獨特性,尋求自我定位與認同時迫切的需求。 上個星期,廿五年前移民美國的堂哥帶著新婚的丹麥裔堂嫂ΚJ回到彰化一起尋找他的童年記憶。占住他的腦海的,大都是些吃喝的地方,大部分不是已經不在,就是變了模樣和味道。我們在八卦山腳下的社教館旁找到了當年在「三角公園」裡賣芋仔冰的攤子。公園早已消失,腳踏車綁著的四個圓型冰桶換成機車上閃爍著太陽反光的不鏽鋼冰箱。但是芋仔冰的味道似乎沒有太多的改變,即使加了玉米粉,但至少沒有足以掩蓋一切的人工芋頭香精。ΚJ嚐了一口說:「現在我懂了!這就是你已經講

了無數遍的Taiwanese icecream。」我想,她或許找到了進入堂哥童年記憶的鑰匙,而堂哥也可以不再覺得自己只是返鄉的異鄉人,就這樣他們一起攜手回到那個記憶底層的滋味裡去了。 他們確實夠幸運。相隔數十年,﹁王子麵﹂在連鎖超商的﹁童年福利社﹂重新上架,但是我卻早已嚥不下這樣的乾泡麵。記憶底層的滋味因為曾經經歷無數次的破滅,現在已經不再回得去了,但是,我相信那是成長必須要付出的代價。 忠道透過巴黎給了我們一面很好的鏡子,從鏡子反射出來的,是我們習慣了的台灣吃喝環境裡的晦暗與雜沓,從小建立起的味覺價值,很容易地就會在翻開這本書之後開始動搖,甚至粉碎。也許,讀者們並不一定要急著去修補被

忠道打碎的東西,因為,唯有失去一些屬於生命經驗裡的珍貴東西之後,才能換來味覺覺醒的真正開端。 林裕森 葡萄酒作家 序2 尋找,我們的滋味 巴黎,大使餐廳(Les Ambassadeurs),我和忠道一起,懷著滿心期待,準備領略,其時才剛剛率領主要班底整個兒脫離三星名廚亞倫.杜卡斯(Alain Ducasse)旗下自立門戶,因而成為此刻巴黎食壇話題旋風的,尚—法蘭索.皮耶吉(Jean-Francois Piege)主廚的絕藝。 那當口,晚餐進入最後階段,主菜的鴿子呈上,外觀乍看平凡無奇不過醬汁上頭一隻鴿而已,然一切入口,才發現層層引人入勝、層層皆有獨到處:最外一層,是柔嫩的鴿肉與香Q的鴿

腿;次一層,同樣是鴿肉,卻因著使用了獨特的「掐殺法」,故而柔滑細膩得宛如肥肝;再內一層,則才是真正的肥肝;內裡,還夾入了爽口的黑橄欖泥…… 這是,法國料理的全新里程!那刻,滿心震撼感動中,我不僅看到了,廚藝技巧的鬼斧神工出神入化,還有,經過精心醞釀,以使享用過程高潮迭起分秒見驚奇…… ——從好幾年前起,專注從事美食寫作以來,宛如聖徒們在虔誠信仰的廟宇聖堂裡匍匐朝拜一樣,我一趟兩趟,不斷前往法國,近距離體驗法國料理種種;同時,深深震懾折服於我在這裡頭所看見,人類之於料理藝術,簡直不可思議的,一往無前的奮力追求與不斷超越。 那麼,我們呢?——這同時,我卻也禁不住,不斷不斷回過頭來,望向

台灣,這個我們所生所長所立足的地方,反覆尋找追索省視思量,屬於我們自己的,飲食風貌、特質、個性,屬於我們自己的飲食追求與願望,又是怎麼樣的一回事? 而多年來,我也能夠清晰感受到的是,忠道,也和我一樣,正做著同樣的,回望動作。 我與忠道最早因採訪、邀稿而結識,幾年書信往還後,才在二○○一年一次巴黎行裡真正見了面,也真正發現了彼此於美食領域的著實深相投契。後來,忠道不僅成為我每趟巴黎行夜夜必然相伴共度漫漫良宵(別誤會……僅只餐桌上而已……)的最佳「飯友」,更成為我窺看法國料理的重要窗口。 而幾年下來,從飯桌到書信裡甚至越洋電話上,我倆似乎永遠有聊不完的話……,咳……,其實,比較確切或激

烈些的說法應該是,吵不完的架! 尤其此書各篇文章寫作過程間,不但電話裡、MSN Messanger裡討論個一兩小時、一封信寫個好幾千字還寫不完皆屬家常便飯事,巴黎餐桌上,更是每每聊到夜深人靜、其他客人以至末班地鐵全走光了,方才意猶未盡地相約明日再戰。 (也因此,書還沒寫完呢,忠道就已經早早逼著我非得寫篇東西作序不可,還言明寫得不夠「誠實」,定然退稿,以不負這段時間下來所各自耗費甚至相互拋擲的巨量口水與腦汁,以及,相比之下可能更驚人的巴黎計程車費……) ——是的,忠道自序裡提到的,戲稱他為「大法國主義者」的那個人,就是我。 當然,同樣地,我也從來不迴避承認,或許也多少存在於我血液

裡的,大台灣沙文意識。 然而,即使這「回望」的角度與姿勢顯然並不全然一致,我卻始終對於忠道的種種思考和這一系列評論文字,寄予高度的尊重與敬意。 因為,我一直非常清楚的是,忠道的大法國意識,和其他許多住居異鄉的所謂評論者不同,並非出乎所處地域或文化高度的優越心態,而是來自於,對法國料理世界裡最優質面向的紮實研究與洞見,以及相對油生的,對台灣飲食文化的懇切關懷與期許。 正如忠道也相對瞭然,我的大台灣主義,並非出於民粹式的夜郎自大,而是渴望能夠更深入追尋、瞭解、甚至一點一點梳理出,這片土地,在固有飲食裡所真實本有、該有、同時也是獨有的,我們自己的面目、自己的滋味,以及,我們的真正立足位置

。 所以,在很多時候,我也很願意一起站到忠道所長年執著佇立的,他山之石上,一起以法國為標竿為典範為借鏡: 比方書中對於法國高級餐廳服務水準和體系的細膩觀察和描述,犀利對比出台灣的不足;比方主廚應該被高舉為餐飲領域的中心,整體水準才能踏實往前邁進;比方品嚐美食的客觀與開放心態和評判標準的應該建立;比方對食品食材的原味與純度的真正認識與堅持,才能真正累積,在地飲食品味的厚度…… 比方,藉由對法國《米其林》與《高勒米歐》的發展始末與今時現況的說解,期盼台灣也能擁有一樣公正而具影響力的評鑑體制;比方,我們一樣寄予厚望的,祈願台灣也能漸漸擁有和法國相似的,A‧O‧C‧產地認證制度,以能真正確

立同時擦亮我們池上的米、麻豆的文旦、七股的青蚵、西螺的醬油的名…… 在我看來,忠道此書,像是從法國遠遠朝台灣拋了一枚,警醒之磚。我深深期待著,這磚,能夠繼之激起,無數正面的美麗的回聲與漣漪,讓我們得能真切誠懇地,檢視自己反省自己,然後前進。 而另一方面,我也一樣期待,在反省同時,可也不要忘記,時時從他山之石跨過這邊來,放低姿勢敞開心胸,全面地、深刻地,以我們自己的角度,觀看、認識、詮釋我們自己。 有時,此地與彼地的落差,若從更廣泛一些的取樣來看,或者就會發現,那只是偶見的傾斜而非全盤的沉淪。 有時,彼地與此地的兩異,換個位置轉個態度來看,又何嘗不是另一種,一樣動人的滋味與風景。

一如法國料理的分食與亞洲料理的混食。前者,得以專注領略,每一道菜的個別美味;後者,則意在追求不同菜餚味覺間的彼此穿插、互映與共鳴。 一如無國界料理。在背景源流發展完整恢弘的中土類型國家如法國,或者可能只是純粹商業手段的無厘頭流行;但在特殊地域屬性或歷史因素交錯、故而以多國多元文化交揉融合見長的島嶼或移民性格國家如紐、澳甚至日本甚至台灣,則其實有其自成一格、理所當然的繁衍因緣和脈絡。一如料理的藝術性。我自己,固然一年年益發醉心於,以人之無窮智慧、創見、意圖、巧技,以精心鋪排的空間、器皿、氛圍、服務所重重層層圍塑堆疊起來的法國料理成就;然而,卻也一年年不再認為,匠心與技藝上的巧奪天工精緻

絕倫,就該是相距足有千山萬水之遙的台灣飲食的必要選項或標的,甚至,也不見得是通往極致境界或躍升國際舞台的唯一路徑。 「慢食」。後來,忠道告訴我,將以此二字,做為他的書名;慢食主義,原是起源自義大利、後來席捲世界的當代重要飲食思潮,強調食物從產出、烹製、享用的每一環節,都應該真心真意用心用力認真付出對待;和忠道和我向來於美食上之所思所想所望所求,頗有相應之處。 然而,在《慢食》此書中,令我猶為興味盎然的,卻是首章裡,關於法國人吃飯慢、台灣人吃飯快的兩樣習慣對照。 不知怎的,令我突然好想,跟忠道說說,我那台南故鄉特有的,早餐牛肉湯故事。 那牛肉湯,用的是本土黃牛肉,凌晨現宰了,立即

新鮮急送至各牛肉湯攤,直接以刀片薄了置於碗底,沖入精心熬煮的滾沸牛高湯,以湯的熱度將牛肉瞬間燙熟便上桌。 而吃這牛肉湯,速度切記要夠快,趕大清早起了直奔攤上,趁著肉還溫潤鮮嫩,就著一碗白飯快快扒完;起晚了動作慢了過了生時短短僅有數小時、熟時才只數分鐘的賞味顛峰,老了澀了,就算老闆不罵自個兒也要痛惜有愧好肉…… 那可是,等閒須臾稍縱即逝、需得快手快口與時間競賽的美味啊!(說真的,在法國頂級餐廳裡,花上長長數小時時間徐徐品味固是一種醉人的至福,然在台南在鹿港,兩個小時間一路兜轉著連吃七八個小攤,卻也一樣酣暢快活……) 我自己,這幾年來,便是這樣,從南到北,在許多許多風格樣貌或許殊異、然

內裡脾性卻似有靈犀的古早味台灣小吃裡,一點一點咀嚼出,可能的,屬於我們的本來飲食個性。 那是由來自獨特的、早期移民為主的住民背景,冒險進取、直截率真的民族個性,加之四面八方異地文化的交揉薈萃,孕育出特有的,簡單、輕巧、新鮮、平實、率真不拘泥的飲食特質。 而從這樣的基礎出發,遂而漸次凝聚成,能夠格外清明清晰地窺見、洞悉,存在於食材食物裡的本來質地與內在韻致,並點滴轉化為,將既有亦或不同來源的物事採擷融貫繼而賦予新意的能力。 我在很多地方,都逐漸看到這能力正在各個不同角落裡,一點一點萌芽生光。而這芽這光,會帶著我們往什麼樣的方向去?這或許是,正處身這地方這時刻的我們,應該小心呵護,同時

認真領會、期待、與努力的課題。 葉怡蘭 《Yilan美食生活玩家》www.yilan.com.tw 美食作家

台北直飛巴黎時間的網路口碑排行榜

-

#1.「阿聯酋航空」重啟台灣航線!新增每日飛杜拜班機

不只新增杜拜直飛航線,就連飛巴黎、倫敦、荷蘭都有全新優惠價格。 ... 放寬入境者檢疫措施,「阿聯酋航空」宣佈於11/6起恢復台北飛往杜拜每日航班。 於 www.bella.tw -

#2.長榮航空Eva Air BR88 巴黎-台北B777-300ER 經濟艙海鮮餐

航線:巴黎戴高樂> 台北桃園CDG > TPE. 出發與抵達時間:11:20 > 07:00 (飛行時間12小時40分鐘). 這趟歐洲來回,買的是長榮飛巴黎的機票,出發時還 ... 於 yukigo.tw -

#3.从里斯本出发前往巴黎的特价机票,往返¥363起 - Skyscanner

想直达巴黎?我们将助您找到理想的航线。 · 平均飞行时间2小时31分钟 · 最优惠的往返直飞航班¥363 · 每周平均航班数489. 於 www.tianxun.com -

#4.慶祝中華民國國慶長榮雙十節起天天飛巴黎

長榮航空決定從今年雙十節當天起,由目前每週四班的台北巴黎航線增班為 ... 堡,長榮從雙十節起天天飛航巴黎,直飛加上航班時間一早即抵達巴黎,將極 ... 於 www.epochtimes.com -

#5.台北飛巴黎的時間& 航班時間表機票 - Trip.com

台北飛巴黎 的時間及航班資訊 ; 14小時5分鐘 · NT$19,144 ... 於 tw.trip.com -

#6.[[法國//飛行]] 長榮航空台北TPE→巴黎CDG - 馬力歐- 痞客邦

這次的15天歐洲之行,從巴黎進出,搭乘的是長榮航空,大約9個月前就訂好的行程,看到當時長榮直飛巴黎有早鳥票就直接下手了,在大約8月時,長榮宣布將由目前唯一的77W ... 於 edisonisme.pixnet.net -

#7.法國航空台北直飛巴黎選位指南:商務艙、尊尚經濟艙

法國航空班機時間,TPE-CDG 星期天、二、五,CDG-TPE 飛星期一、四、六。 搭機時間約14個小時,機票效期最短5天最長一個月,等於買了機票後,最久可以玩29 ... 於 wanchen-travel.com -

#8.2023年台北到巴黎的便宜機票| momondo

台北 和巴黎之間的距離約為9820.2公里。 航班通常要17小時45分鐘,但仍會受兩個機場間的飛行狀況及空中交通影響。 於 www.momondo.tw -

#9.旅行跟我來:免轉機就是天堂!快預訂「台灣直飛航線-歐洲篇 ...

長榮直飛法國巴黎戴高樂機場的航班目前為值每天一班,時間是台灣 ... 另外華航從去年開始與法國航空共用班號,開航台北往返法國巴黎直飛航線,但該 ... 於 www.look-in.com.tw -

#10.長榮航空台北法國巴黎搭機紀錄,BR87 豪華經濟艙

三月底飛法國搭了長榮的直飛航班,飛長途這件事真是讓人又愛又恨,愛的是下機後的世界跟原本的生活圈截然不同,能更認識這個世界多一點就是一件好事, ... 於 immian.com -

#11.普羅旺斯搭法航直奔巴黎原來法國退稅這麼簡單 - LINE TODAY

搭乘法國航空直飛巴黎,品嚐充滿法式風情的機上餐點;逛免稅商店開心購物 ... 桃機到巴黎飛行時間大約13小時,執飛機型是波音777-200,台北出發時間是 ... 於 today.line.me -

#12.【行前安排】法國旅遊第一步,搜尋各個台北巴黎航班

香港/ 臺灣均有法國直飛航班,飛航時間為13小時左右,目的地為法國巴黎CDG戴高樂機場(Paris Charles de Gaulle Airport),如長榮航空Eva Air、華航China Airline、國泰航空 ... 於 oui-my-france.com -

#13.廈門航空有限公司(中國台灣) - 機票、航班、旅遊資訊

從中國台北出發; 從中國高雄出發; 從中國台北前往北京; 從中國台北前往廈門 ... 您可以在任何給定時間更改Cookie 的偏好設置或撤回您的同意。 於 www.xiamenair.com -

#14.從台北飛往巴黎(TPE - XPG)的航班| 長榮航空 - EVA Air Flights

搜尋台北飛往巴黎的長榮航空航班從. TWD 35,421*. 來回. expand_more. 1 乘客, 經濟. expand_more. 出發地. TAIPEI (TAOYUAN), TPE. 於 flights.evaair.com -

#15.巴黎13.10.25 - 長榮BR0087 台北飛巴黎 - Cocomol - 痞客邦

直航的好處就是可以晚上再去搭機就好,若要去香港上海等地轉機,勢必要多花個轉機的時間,對於假比較少的人來說,可以少請一天。 飛行的時間約13個小時, ... 於 cocomol.pixnet.net -

#16.台北飛巴黎-長榮航空飛機餐- 小氣少年的部落格

由於出發之前就問到了網友「肉小拉」, 得知長榮從台北飛往巴黎CDG-戴高樂機場的航程會提供2次餐一次是剛起飛(約1小時), ... 於 nicklee.tw -

#17.台北巴黎

香港/ 臺灣均有法國直飛航班,飛航時間為13小時左右,目的地為法國巴黎CDG戴高樂機場(Paris Charles de Gaulle Airport),如長榮 。 搜尋長榮航空台北- ... 於 fo.roystonpestcontrol.uk -

#18.台灣飛葡萄牙2023

台灣直飛巴黎或阿姆斯特丹或搭國泰(香港轉一站) 時常促銷+自買飛lis或opo 2. tpehkg ... 台北到馬迪拉,最低NT$51 820 價格更新時間:2022年6月29日… 於 kuertassd.online -

#19.台北長榮紐約- 2023 - sister.pw

紐約為目前台北飛往美洲地區的熱門航線,目前僅有長榮航空為直飛航班,旅客亦可選擇搭乘國泰航空、中國東方航空、中國國際2. 找到最便宜的航班. NT$25,924. 平均飛行時間. 於 sister.pw -

#20.長榮航空- 维基百科,自由的百科全书

長榮航空(英語:EVA Air,以字母E-V-A讀音)是一家臺灣航空公司,為長榮集團旗下主要公司之 ... 同年宣布直飛紐約紐華克機場的航班,以新的波音777-300ER客機飛航(之後於2011 ... 於 zh.wikipedia.org -

#21.台灣飛葡萄牙2023

台灣直飛巴黎或阿姆斯特丹或搭國泰(香港轉一站) 時常促銷+自買飛lis或opo 2. tpehkg hkglis 兩段式買 ... 台北到馬迪拉,最低NT$51 820 價格更新時間:2022年6月29日… 於 fokurtulas.online -

#22.[無國界旅行] 2018法航復飛台灣AF557經濟艙台北直飛巴黎 ...

航段:TPE->CDG 航空公司:法國航空(中華航空代理) 航段:直飛機型:(波音)B777-200 出發飛行日期:台灣時間2018/6/26 10:25;法國時間2018/6. 於 cpsamuelsl527.pixnet.net -

#23.台灣飛葡萄牙- 2023 - vowel.pw

台灣直飛巴黎或阿姆斯特丹或搭國泰(香港轉一站) 時常促銷+自買飛lis或opo 2. tpehkg hkglis 兩段式買 ... 台北到馬迪拉,最低NT$51 820 價格更新時間:2022年6月29日… 於 vowel.pw -

#24.星宇航空- STARLUX Airlines

星宇航空提供飛往東北亞、東南亞、港澳地區等數十個航點。透過官方網站或APP購買機票、線上報到,及COSMILE會員累積哩程,在每趟旅程中,感受星宇航空為旅客打造安全、 ... 於 www.starlux-airlines.com -

#25.台北台東航班2023

前往台東的直飛航班將由華信航空提供服務,並會在6月28日週二從台北松山出發。 航空公司會根據您預訂的日期和時間,調整從台北台東機票價格。 於 karamanoglu.online -

#26.東南旅遊:國內外跟團、機票訂房、自由行、票券體驗

提供專業旅遊規劃,國內外跟團旅遊、機票、訂房、自由行、遊輪、高鐵假期、當地旅遊體驗、票券租車、護照簽證等全方位旅行商品,結合全省門市與線上24小時官網, ... 於 www.settour.com.tw -

#27.摩納哥] 長榮航空(EVA AIR) BR087 / BR088 台北TPE - 巴黎 ...

這次往返法國,選擇搭乘長榮航空直飛的班機, 有別於上回從泰國轉機至 ... 似乎總是起飛時間都會慢個半小時,至於抵達巴黎的時間,可能就會受限當地 ... 於 come780307.pixnet.net -

#28.法國|阿聯酋初體驗 - Medium

每段航程都會提供兩次餐點,台北飛往杜拜的是晚餐跟早餐;杜拜飛往巴黎的是點心 ... 雖然八月搭乘阿聯酋飛往歐洲地區旅遊,相對其他航空與直飛航班的票價,實在是比較 ... 於 medium.com -

#29.台灣飛葡萄牙- 2023 - shoulder.pw

台灣直飛巴黎或阿姆斯特丹或搭國泰(香港轉一站) 時常促銷+自買飛lis或opo 2. tpehkg ... 台北到馬迪拉,最低NT$51 820 價格更新時間:2022年6月29日… 於 shoulder.pw -

#30.【台北】港航優惠唔好俾佢停!香港航空來回台北 ... - Flyagain.la

航線:台北(TPE). 來回連稅價錢:HK$1,325起(無寄艙行李)/ $1,485起(包20kg寄艙). 1. 參考航班時間(航班時間或會有變,以預訂時為準): 於 flyagain.la -

#31.小狐狸咖啡廳登陸台北!Café Kitsuné化身打卡聖地

巴黎 日法混血小狐狸Maison Kitsuné,今年以「Maison Kitsuné Combo Store台北專賣店」華麗登陸台北信義區!小狐狸咖啡廳的店內裝潢以簡約時尚的木質 ... 於 www.harpersbazaar.com -

#32.台北→巴黎航路大不同 - 愛出國i-FLY.tw

經香港飛航情報區切入中國領空,途經中亞、俄羅斯、東歐飛抵巴黎。雖然法航航線看起來比長榮不繞路,但飛行里程只少了930公里,航程時間卻比長榮多 ... 於 i-fly.tw -

#33.11月23日起長榮停飛巴黎航線 - 公視新聞網

... 對精品、時尚追求者到此觀光旅遊,不過,國內唯一直航巴黎的長榮航空宣佈,下個月起,台北飛巴黎航線將暫停營運。也就是說,以往長榮班機直飛. 於 news.pts.org.tw -

#34.巴黎馬德里飛機時間

當然,如果長榮沒有辦法跟你打印,就在巴黎法航的transfer櫃台領取. 出發前往巴黎波費的直飛航班將由瑞安航空提供服務,並會在1月31日週二從馬德里出發。 於 postepy-w-syntezie.edu.pl -

#35.從台北到巴黎的便宜機票 - Skyscanner

14 小時19 分鐘是從台北飛往巴黎的平均飛行時間。 從台北直飛巴黎的航空公司有哪些? 於 www.skyscanner.com.tw -

#36.台灣飛葡萄牙2023 - fahham.online

台灣直飛巴黎或阿姆斯特丹或搭國泰(香港轉一站) 時常促銷+自買飛lis或opo 2. tpehkg hkglis 兩段式買 ... 台北到馬迪拉,最低NT$51 820 價格更新時間:2022年6月29日… 於 fahham.online -

#37.旅@天下 Global Tourism Vision NO.67: 擁抱全球旅遊 2018掌握產業創新十大脈動

法國航空復航台北─巴黎南美航空2017年獲利傳捷報持續開闢新航線(左起)南美航空 ... 將復航「台北─巴黎」航線,屆時每週提供3個直飛航班往返巴黎戴高樂機場和台北之間 ... 於 books.google.com.tw -

#38.台北巴黎直飛全新分析 - Pensées 念念法國

航行時數. 台北到巴黎14小時00分鐘. 巴黎到台北12小時40分鐘. 台北到巴黎13小時50分鐘. 巴黎到台北13小時10分鐘 ; 飛機型號. B777-200. B777-300 ; 經濟艙. 於 penseesfrance.tw -

#39.【法國】看完這篇就可以出發!巴黎簽證、交通、景點 - KKday

台灣直飛戴高樂機場約13小時50分鐘,目前僅有長榮直飛。 #簽證、時差、電壓、天氣. batch rawpixel com 211022 Source:Unsplash ... 於 www.kkday.com -

#40.台灣飛葡萄牙- 2023

台灣直飛巴黎或阿姆斯特丹或搭國泰(香港轉一站) 時常促銷+自買飛lis或opo 2. tpehkg ... 台北到馬迪拉,最低NT$51 820 價格更新時間:2022年6月29日… 於 since.pw -

#41.土耳其轉機貴賓室- 2023

雖然時間不多,但也足夠讓我可以去伊斯坦堡機場的最大貴賓室-土耳其 ... 台北飛巴黎伊斯坦堡機場轉機,座位舒服、服務好、飛機餐又好吃、 土航經濟艙 ... 於 namess.org.uk -

#42.【法國巴黎機票】台灣到法國巴黎便宜機票怎麼買?台北巴黎 ...

現在台灣飛法國巴黎機票也太便宜惹吧 ... 僅限直達航班“,這樣可以過濾掉要中轉的機票,但時間選擇的彈性性會變少(台北– 法國巴黎直飛航班較少), ... 於 mimihan.tw -

#43.航班時間表| 旅程資訊| 國泰航空 - Cathay Pacific

取得國泰航空即日及往後12 個月出發航班的時間表資訊。 於 www.cathaypacific.com -

#44.北歐─丹麥‧挪威‧瑞典‧芬蘭 - Google 圖書結果

... 飛航資訊目前從台灣沒有直航班機往返北歐各大城市,可從香港、曼谷、巴黎、伊斯坦堡、杜拜、法蘭克福或其他歐洲主要城市轉機1~2次前往,飛航時間至少要16 小時以上。 於 books.google.com.tw -

#45.長榮航空BR88航班 - Aviability

長榮航空航班BR 88 巴黎-台北(CDG-TPE),時長:13小時10分鐘,出發:11:20,戴高樂航站樓2E,到达:06:30,桃園航站樓2。 於 tw.aviability.com -

#46.長汎假期_長榮航空直營:團體旅遊、自由行、國際機票、企業 ...

全方位旅遊規劃:國內外團體旅遊輕鬆成團選擇多、全球機票自由行線上預訂好便利、企業差旅獎勵旅遊、票券當地遊、立榮假期/長榮假期總代理、高鐵假期、入境旅遊等各項 ... 於 www.everfuntravel.com -

#47.法航直飛巴黎,23K,節省飛行時間當天就到巴黎去旅行~(查票

這幾天歐洲的機票實在殺得有點誇張,隨便20K都可以買到直飛的機票。這張10~12月有台北直飛巴黎,最低21K的票價,直飛喔!早上飛下午到的意思。你的時區時間, ... 於 www.difeny.com -

#48.巴黎時間台灣. 周末營業時間延長到晚上11點韓式烤肉再推399 ...

香港/ 臺灣均有法國直飛航班,飛航時間為13小時左右,目的地為法國巴黎CDG戴高樂 ... 國家時段當地時間(開盤) 當地時間(收盤) 台北時間(開盤) 台北 ... 於 sed.sklepatriota.pl -

#49.星宇航空全新航線,開航洛杉磯!唯一配備頭等艙機型A350

星宇航空宣布4月26日將推出全新航線,開通台北—洛杉磯! ... 全新的洛杉磯航線,將以全新Airbus廣體客機A350直飛,並將於6月份起增班為每日飛航。 於 www.elle.com -

#50.法航台北-巴黎航線商務艙開箱 享用高空法餐180度平躺睡到巴黎

Bonjour 巴黎!搭乘法航台北直飛,早餐台北吃 巴黎吃晚餐. 睽違 22 年,法航重啟台北–巴黎航線,今年 4/16 起由波音777-200執飛。航班時間佳,早上 ... 於 yaoen.live -

#51.卡達航空或是阿聯酋航空的機票真的比較便宜嗎?

再加上個人比較偏好不用轉機的飛行,所以旅行盡可能都是搭乘直飛的航班。 ... 杜拜和巴黎,-3小時(巴黎冬令時間)。 巴黎和台北,-7小時(巴黎冬令時間)。 艙等:經濟艙. 於 lingo1119.pixnet.net -

#52.【巴黎機票】香港飛去巴黎特價平機票! 2023年平機票優惠!

從香港出發,搭乘直航航班飛至巴黎約13小時,機票價格波幅不算大,如果想買到特價機票,建議最好預早半年或以上搜尋平機票。每年10月-12月與及5月-7月屬於當地旅遊淡季, ... 於 flights.wingontravel.com -

#53.法國航空AF557、AF552 台北桃園TPE 巴黎CDG 787-9 經濟艙 ...

回程晚上起飛,可以在巴黎多玩或購物幾個小時,下午抵達台灣後休息一下、吃個飯就可以睡覺了,隔天又是一尾活龍,時間很不錯。打算找直飛法國航班的旅人請 ... 於 ajgogo.com -

#54.臺灣飛巴黎所需時間@ gpo3511774v8 - 隨意窩

從來沒去過法國巴黎很想考慮看看巴黎當地的時間又跟台灣差多少時間呢?? 關於長榮的直飛班機,目前有復航的計畫…新聞:長榮航空巴黎台北線預計明年(2009) 1/21 ... 於 blog.xuite.net -

#55.土耳其轉機貴賓室- 2023 - through.pw

雖然時間不多,但也足夠讓我可以去伊斯坦堡機場的最大貴賓室-土耳其 ... 台北飛巴黎伊斯坦堡機場轉機,座位舒服、服務好、飛機餐又好吃、 土航經濟艙 ... 於 through.pw -

#56.法航初體驗台北直飛巴黎又多了一個選擇推薦指數4.5顆星

Choyce選擇47L(靠窗的雙人座位)整整14小時航程,我不用跟一排人肩並肩,不用借過上廁所喝水,不用被打呼聲或者交談聲打擾。 951元,花得很值得。 巴黎 ... 於 choyce.tw -

#57.澳門航空

澳门航空官方网站为旅客提供国内国际机票预定,网上值机,订位查询,最新特价机票,机票+酒店优惠等便捷服务。航线包括北京、上海、杭州等国内主要城市;东京、首尔、 ... 於 www.airmacau.com.mo -

#58.台北直飛巴黎時間 - Dok12

平均飛行時間15 時11 分回程直達航班最低價格NT$35,707 每週平均航班數20 營運直飛航班的航空公司查看更多航空公司台北到巴黎戴高樂:其他路線在下方比較 ... 於 999170581.dok12.ru -

#59.台北直飛巴黎| 長榮航空搭乘心得(含票價& 飛機餐) @ Felicia & Ru

上班之後請假時間特別寶貴,都選擇直飛. 時間如下,飛歐洲我都選晚上出發,到歐洲一早就可以開始玩拉! (假裝自己很年輕一樣XD. 於 lemonscotty828.pixnet.net -

#60.從巴黎飛往台北的航班| PAR - TPE 航班| Wego.tw

查詢巴黎飛台北的航班資訊。了解您起飛,降落時間與找到最佳價格。Wego與我旅遊提供您巴黎飛往台北的最詳盡飛機時刻表。 於 www.wego.tw -

#61.長榮復航台北—巴黎航線 - 旅奇週刊

目前此直飛航線規劃飛越西伯利亞,單程飛航時間約12~14小時。去程航班編號為BR87,由台北起飛時間為晚間23:55,抵達巴黎為清晨6:35,對於銜接至歐洲各大城市而言可 ... 於 b2b.travelrich.tw -

#62.台北桃園(TPE)飛巴黎(PAR)機票預訂與搜尋| FunTime機票比價

Q:台北桃園(TPE)飛往巴黎(PAR)要多久時間? ... A:若是直飛的話大約是14小時5分,轉機一次約需要14~22小時,轉機兩次則需要超過21小時30分,轉機地點包含香港機場(HKG)。 於 www.funtime.com.tw -

#63.法國航空|搭乘雙層飛機A380飛往法國巴黎戴高樂機場(CDG)

法國航空 ,在香港轉機,巴黎戴樂高機場(CDG)進/出。趁著法國航空機票在特價,開啟了我第一 ... 時間. 去程. CX 0409. 台北(Taipei)-香港(Hong Kong). 於 www.daisyyohoho.com -

#64.法國航空Air France - 巴黎CDG轉機前往馬賽MRS - 艾瑞克Go -

另外,還有紅色的前艙座位、綠色的雙人座位,大家都可以參考看看。 AIR FRANCE 法國航空台北直飛巴黎約13小時,台灣早上11點出發是個很舒服的時間,一早 ... 於 ericgo.com -

#65.小狐狸Maison Kitsuné台灣首店開幕!品牌咖啡廳同步進駐

「巴黎小狐狸」Maison Kitsuné台灣首店於台北BELLAVITA二樓開幕, ... 黑色漆面錶盤搭配金色八角形輪廓錶殼,平坦光滑的錶面,讓流淌的時間從容延伸。 於 www.wowlavie.com -

#66.才開航一週法航今因罷工問題取消台北飛巴黎航班 - 自由時報

法國航空公司上週二(17日)開航台北-巴黎航線,一週共有3班的直飛航班,才開航 ... 原定搭乘台北-巴黎首航航線至台灣,並出席台北時間在本月17日舉行的記者會,記者會 ... 於 news.ltn.com.tw -

#67.【巴黎自由行】Day1 台北TPE → 巴黎CDG 皇璽桂冠艙Royal ...

飛行時間:13小時50分. 機型:Boeing 777-300ER. 班機:BR87 原本我們這班是Hello Kitty牽手機不過自2018年3月25日起,牽手機改飛航洛杉磯早班機(BR006/005)了. 於 www.adriannelife.com -

#68.[[法國飛行]] 長榮航空台北TPE→巴黎CDG,141226 BR087 ... | 長榮 ...

長榮直飛巴黎飛行時間,大家都在找解答。 這次的15天歐洲之行,從巴黎進出,搭乘的是長榮航空,大約9個月前就訂好的行程,看到當時長榮直飛巴黎有. 於 igotojapan.com -

#69.客機抵港航班, 航班資料- 香港國際機場

最近更新:. 客機貨機. 輸入關鍵字以篩選航班編號、出發地或航空公司: 選擇日期以篩選航班編號、出發地或航空公司: 選擇時間以篩選航班編號、出發地或航空公司:. 於 www.hongkongairport.com -

#70.馬德里巴黎機票2023 - lazziyam.online

返回馬德里的直飛航班將由skyticket國際機票|馬德里法國(巴黎)來回機票搜尋,多家 ... 倫敦時間東京時間馬德里時間里斯本時間莫斯科時間柏林時間巴黎時間羅馬時間北京 ... 於 lazziyam.online -

#71.台北TPE - 巴黎PAR來回機票搜尋| ezTravel易遊網

台北飛巴黎 航班資訊 ; 13小時50分鐘. 平均航程時間長度 ; TWD 24,607. 近期來回最低價 ; 降落機場. 博韋蒂耶機場,歐里機場,戴高樂機場 ; 12月. 最受歡迎月份 ; 長榮航空. 最受 ... 於 flight.eztravel.com.tw -

#72.長榮航11月陸續增班倫敦、巴黎天天飛 - 工商時報

長榮航空成立之初便積極布局歐洲市場,從1991年開航維也納、1993年開拓倫敦及直飛巴黎,1997年開航阿姆斯特丹,為市場打造歐洲的多元選擇。 於 ctee.com.tw -

#73.轉機還是直飛法國的航班推薦 - 背包客棧

香港/ 臺灣均有法國直飛航班,飛航時間為13小時左右,目的地為法國巴黎CDG戴高樂機場(Paris Charles de Gaulle Airport),如長榮航空Eva Air、華航China ... 於 www.backpackers.com.tw -

#74.五福旅遊Lifetour

國外旅遊. 精選推薦; 日韓; 東南亞; 歐美/紐澳. 莎倫娜號基隆港出發. 遊日韓,第三、四人4,900元起. 台北出發. 17,900元起 · 【高雄直飛】峴港5日. 限團超殺優惠. 於 www.lifetour.com.tw -

#75.從台北飛巴黎的航班| 中華航空

台北 (TPE) 前往巴黎 (CDG). 去程2023/10/31-. 回程2023/11/07. 來回/經濟艙. 從. TWD42,547.00 *. 搜尋於:16小時之前. 台北 (TPE) 前往巴黎 (CDG). 於 www.china-airlines.com -

#76.長榮航空台北巴黎

平均航程時間長度; TWD, 近期來回最低價; 降落機場. 最受歡迎月份; 長榮航空. 台北飛巴黎航班資訊;小時50分鐘. 搭乘長榮航空直飛巴黎,還是我人生第一 ... 於 oroxado.helenagorraiz.es -

#77.從台北(TPE) 飛往巴黎(CDG) 的航班| 阿聯酋航空台灣 - Emirates

預訂阿聯酋航空從台北(TPE) 飛往巴黎(CDG) 的航班。 享受世界級的服務、獲獎無數的機上娛樂系統 ... 續航 剩餘時間杜拜(DXB) : 1小時55分鐘 ... 從台北飛往110個目的地 ... 於 www.emirates.com -

#78.葡航哩程的不傳之㊙️!台北~巴黎長榮直飛商務 ... - YouTube

【Capital One Venture X】https://bit.ly/3246KGN 開卡禮100000點 延伸閱讀:✨EP68 首次揭㊙️長榮台美皇璽桂冠艙低於$1000的究極 ... 於 www.youtube.com -

#79.【巴黎自由行】義大利航空~出發。轉機。抵達- 噗舞食遊記

台北 ->巴黎搭乘義大利航空,實際上飛機與組員都是華航的(聯營). 航段:台北->德里-> ... 直飛約需13小時,試想,在飛機上13小時是不是很難熬? 於 puwulife.com -

#80.2023巴黎自由行6天5夜行程攻略|巴黎必逛景點必吃美食交通 ...

飛機航班:法國航空直飛13個小時; 巴黎地鐵:Ticket+套票搭地鐵、公車、RER. 預算花費; 巴黎自由行6天5夜行程表; Day1:凱旋門、香榭麗舍大道、米其林 ... 於 foodieteller.com -

#81.【台北景點地圖】沒去過落伍了!2023激推50個台北景點推薦 ...

16跟飛飛這個年紀剛剛好,16也會陪弟弟玩扮家家酒,自己玩沙玩車車也玩得開心。 ☆遊玩記錄☆ 台北親子景點|SNOOPY PLAY CENTER大直店,超好玩的SNOOPY ... 於 candicecity.com -

#82.搜尋台北臺灣桃園國際機場飛往巴黎的便宜機票 - KAYAK

從臺灣桃園國際機場(TPE)飛往法國巴黎的航班,直飛航程可選擇搭乘長榮航空前往法國巴黎夏爾戴高樂機場(CDG),另可選擇搭乘其他如新加坡航空、阿聯酋航空、土耳其 ... 於 www.tw.kayak.com -

#83.「魅力歐洲」法國羅亞爾河8天~8大好禮、Kitty機 - 喜鴻假期

慶祝長榮航空每天直飛巴黎,本檔特別加贈超過百年歷史的巴黎美心 ... 團體旅遊需多方顧及全體旅客,時間的安排也需相互配合,故若有嬰幼兒同行時,可能無法妥適兼顧, ... 於 www.besttour.com.tw -

#84.馬德里巴黎機票2023 - sarjaletim.online

巴黎時間 馬德里巴黎機票18.04.2023 Administrator 馬德里巴黎機票馬德里 ... 返回馬德里的直飛航班將由skyticket國際機票|馬德里法國(巴黎)來回機票 ... 於 sarjaletim.online -

#85.【 華航邀您浪漫不停直達巴黎4/16起台北巴黎直飛開航✈️】...

華航邀您浪漫不停直達巴黎4/16起台北巴黎直飛開航✈️】 巴黎有約、說走就走,直達巴黎限時優惠中! 華航攜手天合聯盟夥伴,由法航執飛航班,讓你與法國無縫接軌零 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#86.搜尋2021年從台北飛往巴黎的便宜機票,低至NT$22 - 訂房優惠

台北飛巴黎時間 ,大家都在找解答。了解從台北飛往巴黎的飛行時間、直飛航班和機場等資訊. 最優惠的價格, NT$625535, 過去72小時內momondo找到從台北飛往巴黎最便宜的 ... 於 hotel.twagoda.com -

#87.巴黎機票優惠/7OG5Y0E/

航空公司會根據您預訂的出發日期和時間,調整從巴黎飛訥韋爾航班的機票價格。 ... 出發地/目的地CDG - 全部法國航空台北直飛巴黎,歐洲機票優惠, ... 於 mc.sofyadent.org -

#88.華航攜手法航「直飛巴黎」每周3班開航促銷來回機票1萬8起

中華航空與法國航空聯手,自4月16日起以共用班號開航台北往返法國巴黎直飛航線,該航班由法航執飛,每周飛航3班。華航、法航首次共掛班號, ... 於 travel.ettoday.net -

#89.國際機票 - 易飛網

國際機票專家ezfly易飛網,訂機票、機票比價首選!有國際機票、大陸直航機票、商務年票、學生機票、電子機票..齊全的機票票價和航班查詢在. 於 intl.ezfly.com -

#90.Google 航班/機票

使用Google 航班/機票即可探索飛往任何地點的便宜航班。只要搜尋目的地並追蹤票價,就能查看及預訂你的下一個航班。 於 www.google.com -

#91.航班時間表- 航班資訊- 計劃| 紐西蘭航空台灣官方網站

航班時間表. 搜尋我們的每日航班時間表,查看我們什麼時候在任何給定的日期飛往你選擇的目的地。 查看航班資訊. 請沿這一頁尋找更多的指令, ... 只顯示直航航班. 搜尋 ... 於 www.airnewzealand.tw -

#92.巴黎- 台北,搜尋結果- 福利網機票館 - 可樂旅遊

適用出發日期, 適用星期, 開票 截止, 票價種類說明, 票價規則 (查稅金), 預訂 機位. 01. BR-長榮航空. 《直飛》. 30,125 29,412. 2023/04/03 2023/06/15. 1234567 於 www.colatour.com.tw -

#93.馬德里巴黎機票- 2023 - various.pw-正在西部数码

返回馬德里的直飛航班將由skyticket國際機票|馬德里法國(巴黎)來回機票 ... 倫敦時間東京時間馬德里時間里斯本時間莫斯科時間柏林時間巴黎時間羅馬 ... 於 various.pw -

#94.【歐洲之星Eurostar】倫敦London到巴黎Paris交通攻略:票價 ...

從倫敦到巴黎搭乘歐洲之星只需要2 小時20 分鐘,就可以通過「跨國海底隧道」 ... 前往法國,其實我們有更好的選擇可以從蘇格蘭搭廉價航空直飛巴黎,但 ... 於 www.bring-you.info -

#95.台北飛往巴黎機票: TPE → CDG 最低NT$15998 起 - 智遊網

台北 飛往巴黎機票的航班✈️及廉價航空價格訊息。提前在Expedia.com.tw 預訂從桃園國際機場(TPE)飛戴高樂機場(CDG) 最低NT$15998 起。 ... 僅限直飛班機. 1 位旅客. 於 www.expedia.com.tw