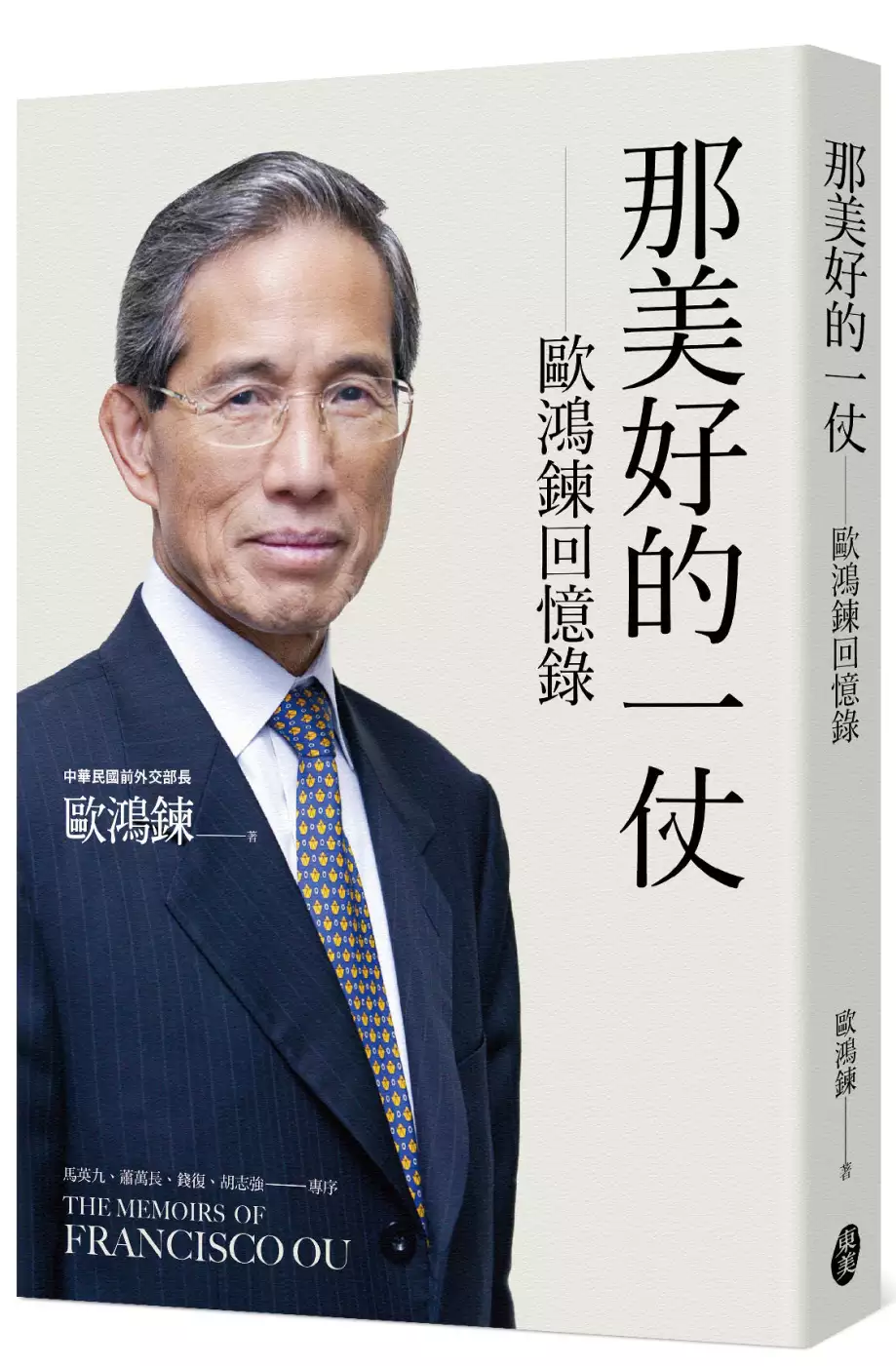

外交部 歷任 次長的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張國淦寫的 梟雄淘盡:北洋從政實錄 和歐鴻鍊的 那美好的一仗:歐鴻鍊回憶錄都 可以從中找到所需的評價。

另外網站本校西語系校友侯清山榮任外交部政務次長 - 輔仁大學也說明:歷任 駐宏都拉斯大使館秘書、駐烏拉圭代表處副代表、中南美司長、駐薩爾瓦多大使、外交部常務次長。 柯森耀畢業於政治大學外交系、公共行政研究所, ...

這兩本書分別來自新銳文創 和東美出版事業有限公司所出版 。

淡江大學 中國大陸研究所碩士在職專班 陳建甫、洪耀南所指導 杜耀楠的 臺灣新南向政策的內涵與挑戰 (2019),提出外交部 歷任 次長關鍵因素是什麼,來自於新南向政策、印太戰略、美中貿易戰、新冠肺炎、一帶一路。

而第二篇論文國立中正大學 台灣文學研究所 吳亦昕所指導 陳怡君的 台灣解嚴以後福佬語社運歌曲研究 (2012),提出因為有 解嚴、社會運動、社運歌曲、台灣意識、認同、福佬語的重點而找出了 外交部 歷任 次長的解答。

最後網站中華民國文化部-首頁則補充:最新消息 · 申請獎補助/招標 · 藝文活動 · 文化影音 · 主題網站.

梟雄淘盡:北洋從政實錄

為了解決外交部 歷任 次長 的問題,作者張國淦 這樣論述:

《北洋從政實錄》為作者張國淦歷任北洋政府各要職十六年中之所見所聞。內容記錄作者與袁世凱、黎元洪、段祺瑞等北洋政府要角之談話;及期間所親歷之國內外重大政治、外交事件,如北洋軍閥各派系之間的權勢角力、一九一七年對德奧宣戰的詳細過程等;另將該時期重要內閣的體制架構進行整理。作者幾與北洋政府相始終,並長期與高層互動,故本書內容詳實有徵,為研究中國近代史之重要參考文獻。一九九八年,上海書店曾出版其大部分篇章,名為《北洋述聞》。但少了〈北洋軍閥直皖系之鬥爭及其沒落〉和〈中華民國國會篇〉兩篇,今根據《張國淦文集》補上,當為最完整之版本。 本書特色 ★作者曾任北洋政府總統府秘書

長、農商總長等職,洞悉政局內情 ★十六年官場生涯,幾與北洋政府相始終

臺灣新南向政策的內涵與挑戰

為了解決外交部 歷任 次長 的問題,作者杜耀楠 這樣論述:

蔡英文總統於2016年5月就任後,正式啟動「新南向政策」,希望能夠整合各部會、地方政府與民間企業團體之資源,從「經貿合作」、「人才交流」、「資源共享」與「區域鏈結」四大面向著手,與新南向國家創造共利互惠的永續合作方式,強化臺灣與東協、南亞及紐澳等十八個國家的經貿、科技、文化等各面向的連結。本研究從過往南向政策進展分析,透過蔡英文政府推動「以人為本」的「新南向政策」內涵與背景,對於政策執行成效與內、外部影響做整體性的分析。在我國目前新南向政策與中國大陸「一帶一路」之目標國出現重疊的情況下,兩岸在東協與南亞的投資項目與產業布局,勢必會出現互相競爭的情況,讓過去極度仰賴「中國製造」的臺商,強化其思

考供應鏈區域化或全球化布局之調整。適逢美國建構印太戰略,加上美中貿易戰的進行與新冠肺炎的影響,臺商與產業供應鏈若要選擇離開中國大陸,必須要尋求替代的可行性方案;美中貿易戰帶來衝擊,但也迎來契機,臺灣新南向政策將走向多元布局,也是臺灣蔡英文政府的新南向政策要進階到「2.0版」的關鍵時刻。

那美好的一仗:歐鴻鍊回憶錄

為了解決外交部 歷任 次長 的問題,作者歐鴻鍊 這樣論述:

四十五年職業外交官生涯 一部中華民國外交史 前外交部長歐鴻鍊以人生凝鑄的精彩故事 使徒保羅有句話,被人傳誦至今:那美好的仗我已打過了,當跑的路我已經跑盡了,所信的道我已經守住了。 公職四十五年,我相信,我為我的國家──中華民國,已經打過那美好的仗,走過那艱難的路,那該守的道,也守住了。 ──歐鴻鍊 馬英九、蕭萬長、錢復、胡志強 專序推薦 出生於竹南,成長於花蓮的歐鴻鍊,是外交部第一位西班牙語系的外交部長。 以英文專長進入外交部的歐鴻鍊,因外派秘魯,認真自學西班牙語,返國後被選任為總統蔣中正先生與時任行政院長的經國先生的西班牙語傳譯。其後多次派駐中南美洲國

家,長達四十五年的職業外交官生涯,就是一部我國與中南美洲國家的外交史。 二○○九年外交部長任內發生莫拉克風災我國婉拒外援風波,事發當時人在歐洲主持區域會報的歐鴻鍊,返國之後釐清真相,堅決不讓外交部同仁委屈扛責,辭外交部長以負政治責任,不計權位的剛毅風骨,迄今仍為人敬重傳誦。 歐鴻鍊的回憶錄從近身經驗出發,深刻描繪第一線外交工作人員在他國異鄉致力爭取國家利益的艱辛歷程,道盡外交官家眷為外交工作所付出的心血與犧牲。不僅有外交折衝的歷史紀錄,也有人情世故的溫暖互動。 一個個以人生寫成的精彩故事,有辛酸,有血淚,更有點點滴滴累積而成的喜悅。 本書特色 ‧前外交部長歐鴻鍊從鄉下

小孩到外交部長的精彩人生故事。 ‧深刻描繪一般人想像中的外交官亮麗生活背後,不為人知的艱辛。 ‧以派駐中南美洲多年的生活經驗,生動刻劃中南美社會人文與風土人情,深入且富趣味。 ‧收錄三篇演講全文,為瞭解中華民國外交史與外交政策的重要參考。

台灣解嚴以後福佬語社運歌曲研究

為了解決外交部 歷任 次長 的問題,作者陳怡君 這樣論述:

社運歌曲與社會動員有密切關聯,富含反威權、衝撞體制的特質,經常與弱勢、被壓迫的一方同在,有為社會拔苦的動機與效能,對社會的影響深遠,但在台灣卻少見相關研究。本論文以台灣文化研究的角度,參照時代脈絡,對解嚴以後具代表性的台灣福佬語社運歌曲及創作者進行整理與文本分析,探討解嚴以後社運歌曲的發展狀態、特色及其文化意涵。 研究發現日治中期雖有社運歌曲的出現,但是戰後台灣由於實施戒嚴,社會運動幾無發展空間,自由派人士只能透過辦雜誌、地下組織以及海外台獨運動來反抗威權,歌曲的創作也被新聞局嚴密控管,因此社運歌曲發展出現斷層。1970年代國民政府陷入外交孤立,台灣社會歷經保釣、鄉土論戰、美麗島事

件等刺激,興起回頭尋根、擁抱鄉土的台灣意識,1980年代反對運動開始借用日治時期悲情、哀怨的福佬語創作歌謠作為運動歌曲,予以政治解釋,或是重新填詞。至解嚴之後,社會運動風起雲湧,也開啟第二波福佬語社運歌曲創作。 解嚴之初社會運動強調台灣主體性,以台灣正名、反霸權併吞,追求台灣新願景為三大目標,並確立海洋國家的新定位,社運歌曲仍以福佬語為主,歌詞從早期的悲情、壓抑,到中後期的激勵、振奮;曲風則從抒情、民謠,到活潑、激昂的進行曲,充滿從禁錮中解放的意涵;而「地下電台」在社運歌曲傳播上扮演重要角色。1990年代後期至2000年代,隨著台灣民主發展與政權交替,社會運動也從政治抗爭,走向環保、人權

、工運、農運、反財團等多元社區關懷,社運歌曲隨之呈現多種語言、樂器混合,以及台灣傳統音樂元素融入西式搖滾,成為獨樹一格的台客搖滾風潮,歌詞內涵逐漸與政治脫鈎,開展了主場視野,也由於資訊社會的形成與網路的發達,社運歌曲的創作與傳播更為自由與多樣,並產生無數的社運歌曲改編與再製現象。2010年代以後由於台灣社會瀰漫著威權復辟的氛圍,在網路社群的串聯下台灣社會運動呈現新樣貌,社運歌曲的變革值得後續觀察。

外交部 歷任 次長的網路口碑排行榜

-

#1.历任外交部长_中华人民共和国外交部

首页>资料>中国外交人物>历任外交部长. 中国外交人物. 现任部长 · 现任副部长及部长助理 · 历任外交部长 · 历任副部长及部长助理 · 历任大使 · 历任总领事. 历任外交 ... 於 www.fmprc.gov.cn -

#2.中華民國外交部_百度百科

中華民國外交部,為主管中華民國外交及有關涉外事務之最高機構。1911年,中華民國成立後,將清朝外務部改組為外交部,理藩部因各族 ... 北洋政府時期的歷任外交部總長 ... 於 baike.baidu.hk -

#3.本校西語系校友侯清山榮任外交部政務次長 - 輔仁大學

歷任 駐宏都拉斯大使館秘書、駐烏拉圭代表處副代表、中南美司長、駐薩爾瓦多大使、外交部常務次長。 柯森耀畢業於政治大學外交系、公共行政研究所, ... 於 www.fju.edu.tw -

#4.中華民國文化部-首頁

最新消息 · 申請獎補助/招標 · 藝文活動 · 文化影音 · 主題網站. 於 www.moc.gov.tw -

#5.AIT台北辦事處長孫曉雅出任 - 工商時報

外交部 指出,美國在台協會(AIT)於7月6日正式宣布將由孫曉雅(Sandra Oudkirk)出任 ... 等歷任處長奠定的堅實基礎上,進一步強化台美友好夥伴關係。 於 ctee.com.tw -

#6.內政部全球資訊網-中文網-歷任部長

黃郛部長 部長未到任,由次長代理部務 ... 名紹麟,號昭甫,別字天生,曾擔任駐德意志國特命全權大使、上海特別市市長、浙江省政府委員、外交部部長、內政部部長等職。 於 www.moi.gov.tw -

#7.2020/10/14 外交部田中光次長蒞臨文藻國際事務論壇

中國民國外交部田中光政務次長於10月14日於文藻外語大學國際事務系進行專題演講,校長陳美華親自主持。田次長演講有嚴肅的國家外交處境議題、有幽默的 ... 於 c030.wzu.edu.tw -

#8.劉德立隱匿斷交情報?綠:還有臉升外交部次長 - 民視新聞

外界質疑不斷,外交部發聲明澄清,指駐外館長調整,是經整體規劃之布局安排,劉德立歷任外交部禮賓司長、駐巴拉圭、巴拿馬大使,升任常務次長適才 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#9.歷任部長年表 | 外交部次長 - 旅遊日本住宿評價

外交部次長 ,大家都在找解答。RSS. 導盲磚. ::: 歷任部長年表. 首頁; > 關於本部; > 歷任部長年表. 網頁功能. 分享. 於 hotel.igotojapan.com -

#10.侯清山出任外交部政務次長- 政治- 旺報

歷任 駐宏都拉斯大使館秘書、駐烏拉圭代表處副代表、中南美司長、駐薩爾瓦多大使、外交部常務次長。 柯森耀畢業於政治大學外交系、公共行政研究所, ... 於 www.chinatimes.com -

#11.局長簡介 - 外交部領事事務局全球資訊網

外交部 國際合作及經濟事務司大使回部辦事(民國110年~民國111年) ... 外交部新聞文化司副司長(民國101年); 外交部政務次長室簡任秘書(民國100年~民國101年) ... 於 www.boca.gov.tw -

#12.駐歐盟代表蔡明彥接任外交部政次| 政治| 要聞| 聯合新聞網

我駐歐盟代表蔡明彥(右2)將接任外交部政務次長。 ... 蔡明彥畢業於倫敦國王學院戰爭研究所博士,歷任行政院大陸委員會諮詢委員、國立中興大學全球 ... 於 udn.com -

#13.法務部全球資訊網

沿革 · 歷任部長 · 組織架構 · 組織架構圖 · 部次長室 · 部長簡介 · 政務次長簡介 · 常務次長 ... 外交部「點亮臺灣,亞洲典範」文宣影片 · 司法改革國是會議專屬網站. 於 www.moj.gov.tw -

#14.田中光任台灣外交部政務次長亞太司長葛葆萱派駐印度

外交部 今天發布人事令,駐印度代表田中光接任外交部政務次長,駐印度代表一職則由亞東太平洋司司長葛葆萱接任。 田中光2013年派駐印度,歷任亞太司司 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#15.歷任外交部次長 :: 非營利組織網

非營利組織網,外交部組織,台灣外交部長,外交部長是誰,外交部發言人,外交部長吳釗燮,政務次長,外交部長英文,外交部徵才. 於 nonprofit.iwiki.tw -

#16.行憲以來財政部部長照片 - 史料館

根據當年5月1日修正公布的行政院組織法,行政院下設有內政部、外交部、國防部、財政 ... 行憲後歷任財政部部長當中,王雲五、嚴家淦、李國鼎與王建煊,都曾擔任過經濟 ... 於 museum.mof.gov.tw -

#17.中國外交機關歷任首長銜名年表 - Google 圖書結果

交 亥辛年三統宣年一一九一層 三七三、外交部歷任部次長街名年表民國十四年七月國民政府成立於廣州,同月十一日廣州國民政府外交部組織法公佈。民國十七年北伐告成, ... 於 books.google.com.tw -

#18.校史網頁| 獲獎人員 - 大安國中

外交部 政務次長. • 駐印度尼西亞代表處代表. • 國防部軍政副部長. 行政類. 沈呂巡. • 中華民國傑出外交官. • 任內推動免簽國從54個,增加至165個。 於 www.tajh.tp.edu.tw -

#19.歷任教育主管 - 教育部部史

部門 任職期間(民國) 職稱 姓名 政務次長室一 112年01月 政務次長 林明裕 政務次長室一 109年06月‑ 112年01月 政務次長 蔡清華 政務次長室一 107年09月‑ 109年05月 政務次長 范巽綠 於 history.moe.gov.tw -

#20.外交部政務次長楊子葆兼任國合會秘書長

楊子葆秘書長擁有法國工程博士學位,現任外交部政務次長,歷任駐法國代表處代表、僑務委員會副委員長、及新竹市副市長,並曾在2002-2004年間擔任過國 ... 於 www.icdf.org.tw -

#21.中華民國外交部全球資訊網-部次長簡介

部次長簡介 · 吳部長釗燮 · 李政務次長淳 · 田政務次長中光 · 俞常務次長大㵢. 於 www.mofa.gov.tw -

#22.歷任部長 - 中華民國經濟部

政務次長代理部長沈榮津. 民國105年5月20日. 民國106年8月17日. 部長李世光. 部長李世光. 民國103年12月8日. 民國105年5月20日. 部長鄧振中. 部長鄧振中. 於 www.moea.gov.tw -

#23.中華民國外交官列傳>內容連載 - 博客來

民國十年,北京外交部的組織:部長、次長、參事、政務司長、通商司長、 ... 在外館,我從助理三等秘書作起,歷任副領事(三秘)、領事(二秘)、兩任 ... 於 www.books.com.tw -

#24.吳釗燮與曾厚仁不同調? 外交部:從不同角度詮釋同一目標

未來將秉持互信、互惠、互利原則,持續穩健深化台美友好夥伴關係;她強調說,「吳部長與曾次長只是從不同角度來詮釋,外交工作目標一致。」 此外,針對 ... 於 www.ctwant.com -

#25.淡江不愧為外交官的搖籃

【本報訊】根據校友服務暨資源發展處最新資料統計,淡江人在外交部、經濟部、僑委會、新聞局等涉外單位服務人數計有二百七十位,其中以外交部長簡又新、次長黃瀧元最受 ... 於 tkutimes.tku.edu.tw -

#26.教育部體育署-首頁

... 2023/7/10體育署結合城市前進大邱ICG推動運動外交; 2023/7/9國際聽障一級賽事重回 ... 教育部林騰蛟次長(右4)、體育署鄭世忠署長(右3)、大專體總王淑音會長(左3)、 ... 於 www.sa.gov.tw -

#27.分類:中華民國外交部次長- 維基百科

「中華民國外交部次長」分類的頁面 ; C · 張小月 · 陈介 · 程建人 · 蔣孝嚴 ; D · 丁懋時 ; G · 关镛 ; H · 夏立言 · 謝武樵 · 徐斯儉 · 胡世泽 · 胡庆育 ; L · 李大維(外交官) · 林 ... 於 zh.wikipedia.org -

#28.AIT首位女處長!美國務院副助卿孫曉雅接任外交部

今年6月,孫曉雅駐台人事已進入最後作業階段,她與我國外交部政務次長田中光 ... 在酈英傑等歷任處長奠定的堅實基礎上,進一步強化台美友好夥伴關係。 於 www.upmedia.mg -

#29.【媒體報導】駐歐盟代表蔡明彥接任外交部政次 - 中興大學

總統府今天發布總統令,駐歐盟兼駐比利時大使蔡明彥另有任用,應予免職,並任命蔡明彥為外交部政務次長。 蔡明彥為倫敦國王學院戰爭研究所博士,歷任 ... 於 www2.nchu.edu.tw -

#30.中華民國外交官列傳| 誠品線上

民國十六年南京政府外交部,部長之下,依次為次長、參事、秘書處長、秘書、政務司長、總務司長。十七年,秘書處後,改設總務處、第一司、第二司、第三司。十八年再變更 ... 於 www.eslite.com -

#31.中华民国外交部

目录沿革组织编制内部单位附属机关(构) 驻外机构其他组织历任首长主管简历 ... 有關宏國外交部次長承認向我國洽索相當於新台幣億元的援助,但批我 ... 於 lagrangette-sepx.fr -

#32.官僚組織的劇場分析:以中華民國外交部為例 - 政大機構典藏

人事編制方面,外交部本部依據「外交部編制表」編有部長、政務次長、常 ... 談外交官僚的縱向關係時,我們從歷任外交部長的過往經歷,可以約略看出. 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#33.盘点:中华民国时期外交部历任最高领导 - 搜狐

中华民国外交部,为主管中华民国外交及有关涉外事务之最高机构。1911年,中华民国成立后,将清朝外务部改组为外交部,理藩部因各族平等而裁撤。 於 www.sohu.com -

#34.外交部政務次長田中光首次拜會行政院南服中心(行政院南部 ...

現任外交部政務次長田中光今(14)日上午在外交部南部辦事處處長莊恆盛及副處長劉昶成陪同下,到行政院南部聯合服務中心拜會,執行長陳政聞、副執行長許國華、副執行長 ... 於 eysc.ey.gov.tw -

#35.外交部次長田中光金大開講分享經驗 - 金門日報

他並鼓勵大學生可以多參與外交部相關計畫,如國際青年大使、青年海外志工、實習計畫,或報名外交特考等,一起加入外交工作人員的行列。 下一則:金門歷任 ... 於 www.kmdn.gov.tw -

#36.王昭明與陸潤康 - 台灣光華雜誌

經濟部次長王昭明為人謙和、作風平實,處事冷靜穩健,在財經界任職卅多年,有豐富的行政閱歷,是過去毫無公務經驗、衝勁十足的趙耀東部長的得力助手。 於 www.taiwanpanorama.com -

#37.近史所人名權威檢索系統 - 中央研究院

學歷/職稱 中曆紀年 西曆紀年 北洋大學 民國5年 1916 華盛頓會議中國代表團隨員 民國10年 1921 美國喬治華盛頓大學法律碩士 民國11年 1922 於 archdtsu.mh.sinica.edu.tw -

#38.總統府公布國安、外交相關人事

總統府發言人丁允恭今(11)日表示,總統任命現任國安會副秘書長蔡明彥出任駐歐盟代表,現任外交部政務次長徐斯儉則將接任國家安全會議副秘書長,現任駐歐盟代表曾厚仁 ... 於 www.president.gov.tw -

#39.慶祝旅瓜地馬拉華僑總會建立百年僑界政要共襄盛舉

鄭力城、華僑總會陳會長及近年歷任會長共切生日蛋糕. 鄭力城、瓜國外交部長、文化部次長、國會議員及華僑總會陳會長與僑領參觀旅瓜華僑/華人歴史文物 ... 於 www.ocac.gov.tw -

#40.大使簡歷- 駐法國台北代表處

法國巴黎第八大學地緣政治學碩士. 經歷:. 現為中華民國駐法國代表處大使; 中華民國外交部政務次長; 東吳大學政治學系專任 ... 於 www.roc-taiwan.org -

#41.令狐榮達|懷念歐鴻鍊部長- 外交憶舊 - 社團法人對外關係協會

令狐榮達(外交部退休大使, 前政務次長, 現任台中市副市長) 日期:2022.5.19 我是民國70年外交特考及格, 外交領事人員講習所第15期受訓, 71年結訓後分發禮賓司辦事, ... 於 www.afr.org.tw -

#42.創外交系統接任國安局長首例蔡明彥:我國面臨國安威脅有增無減

行政院及國安團隊首長異動,由外交部政務次長蔡明彥接任國安局長, ... 國安局自民國83年元月法制化,歷任局長大多為軍職出身,非軍職出身的局長依次 ... 於 news.ltn.com.tw -

#43.中華民國國防部-全球資訊網-首頁

國防部國防資訊網. ... 國防部簡介 · 部長簡介 · 歷任部長 ... 軍聞社記者吳冠萱臺北13日電)國防部今日表示,偵獲共機33架次(其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南. 於 www.mnd.gov.tw -

#44.振興閣員換人!吳自心請辭獲准阮清華出任政次 - 今周刊

政院幕僚指出,阮清華歷任國稅局、賦稅署等稅務機關,兼具法律專業,嫻熟租稅法令。 另外,交通部政務次長由交通部公路總局局長陳彥伯出任,他自交通部 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#45.前外交部政次王飛病逝溫哥華享壽83歲 - Rti 中央廣播電臺

王飛於1961年以第一名外交特考成績進入外交部,歷任國際司司長、歐洲司司長、駐史瓦濟蘭大使、外交部政務次長、駐南非大使、駐智利代表、北美事務協調 ... 於 www.rti.org.tw -

#46.李淳出任外交部政次「興奮又沉重」 助台拚科技外交

新內閣名單陸續公布,其中外交部政務次長人事出現黑馬,由中經院WTO及RTA中心資深副執行長李淳擔任。非外交背景卻能受到重用,他坦言心情「興奮又沉重」,期許自己能在 ... 於 www.cier.edu.tw -

#47.前外交部政務次長令狐榮達大使蒞臨南大博雅講座(2018.10.30)

接著,令狐大使講述美國歷任總統對臺政策,其表示近年來美國對臺灣採取較友善的態度,如2018年臺灣面臨與三個邦交國斷交的挫敗,美國國務院召回駐多明尼加 ... 於 www2.nutn.edu.tw -

#48.總統任命駐歐盟大使蔡明彥接任外交部政次| 自由電子報

我國駐歐盟兼駐比利時大使蔡明彥被任命為外交部政務次長。 ... 蔡明彥為倫敦國王學院戰爭研究所博士,歷任陸委會諮詢委員、中興大學全球和平與戰略 ... 於 today.line.me -

#49.匯聚菁英思維、打造健康台灣,行政院國家發展研究班及女性 ...

... 位,部會副首長有行政院劉玉山副秘書長、內政部簡太郎次長、經濟部尹啟銘次長 ... 蕭興北(行政院法規會參事)、申佩璜(外交部條約法律司司長)、洪寶川(財政部 ... 於 www.dgpa.gov.tw -

#50.台灣國防部副部長夏立言接任陸委會主委 - BBC

夏立言是職業外交官,也是馬英九2008年第一個任期時的外交部政務次長。 ... 次接任陸委會主委,必能在歷任主委建立的基礎上,持續推動兩岸關係發展。 於 www.bbc.com -

#51.台多斷交外交部揭中國大陸金錢外交騙局 - NOWnews今日新聞

我政府為展現對兩國邦誼的珍視,外交部前部長李大維於2017 年7 月曾訪多,以期鞏固邦誼,之後又派次長劉德立於同年8 月與10 月兩度前往多國懇談,雙方 ... 於 www.nownews.com -

#52.新/田中光任外交部政次、葛葆萱駐印 - Yahoo奇摩新聞

... 駐印度代表田中光接任外交部政務次長,駐印度代表一職則由外交部亞東太平洋司司長葛葆萱接任。據中央社報導,田中光2013年派駐印度,歷任亞. 於 tw.tech.yahoo.com -

#53.前外交部政次王飛病逝溫哥華享壽83歲|內政 - 僑務電子報

王飛於1961年以第一名外交特考成績進入外交部,歷任國際司司長、歐洲司司長、駐史瓦濟蘭大使、外交部政務次長、駐南非大使、駐智利代表、北美事務協調 ... 於 ocacnews.net -

#54.中華民國駐外單位聯合網站

外交部長吳釗燮接受美國「國家廣播公司」專訪,嚴正警示中國的侵台威脅. ::: ::: 中華民國外交部版權所有Copyright © 2023 All Rights Reserved. 於 www.taiwanembassy.org