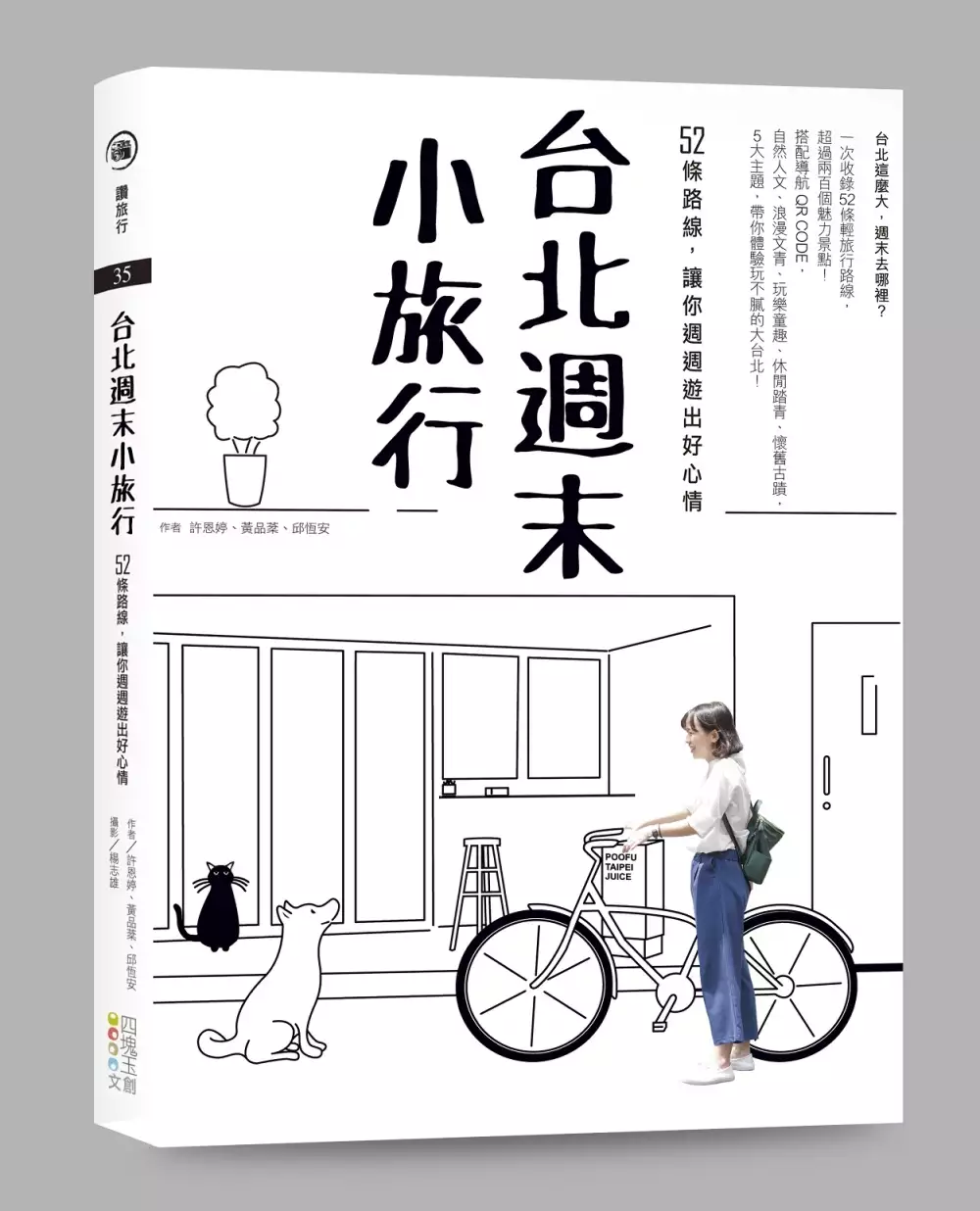

大漢溪自行車道地圖的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦許恩婷,黃品棻,邱恆安,楊志雄寫的 台北週末小旅行:52條路線,讓你週週遊出好心情 和茶花小屋的 Ubike臺北輕旅行:30條無碳私遊路線都 可以從中找到所需的評價。

另外網站大溪 鶯歌|大鶯綠野景觀自行車道,穿梭老街的旅行提案也說明:一起來探索這條串連鶯歌老街與大溪老街的自行車道! 大溪鶯歌自行車道 ... 沿著自行車道,建議你先去鶯歌博物館逛逛,然後再回到大漢溪左岸繼續騎乘!

這兩本書分別來自四塊玉文創 和晨星所出版 。

世新大學 觀光學研究所(含碩專班) 簡博秀所指導 陳旭東的 踏出好風景—臺灣徒步環島旅行紀事 (2021),提出大漢溪自行車道地圖關鍵因素是什麼,來自於徒步旅行、臺灣徒步環島、風景、紀事。

而第二篇論文國立臺灣大學 建築與城鄉研究所 王志弘所指導 黃珩婷的 哪一種自然才算數?新店溪永和段水岸農業的興衰 (2013),提出因為有 水岸農業、都市自然、河濱公園、都市農業的重點而找出了 大漢溪自行車道地圖的解答。

最後網站Harry_14783,新北市河濱自行車道,大漢溪左岸自行車道 ... - Flickr則補充:Harry_14783,新北市河濱自行車道,大漢溪左岸自行車道,大漢溪,自行車道,腳踏車道,地圖,新北市,樹林區,板橋區,樹林. Done. Comment. 134 views. 0 faves. 0 comments.

台北週末小旅行:52條路線,讓你週週遊出好心情

為了解決大漢溪自行車道地圖 的問題,作者許恩婷,黃品棻,邱恆安,楊志雄 這樣論述:

台北這麼大,週末去哪裡? 一次收錄52條輕旅行路線,揭露275個魅力景點! 自然人文、浪漫文青、玩樂童趣、休閒踏青、懷舊古蹟, 5大主題,帶你體驗玩不膩的大台北! 本書特色 四大特色,給你全新的台北旅行體驗! ◎精選52條週休輕旅行路線 一年52週,就有52條一日遊/半日遊主題行程!從台北到新北,囊括自然、文青、童趣、休閒、懷舊5種style,週休假期,照著玩就對啦! ◎超貼心的路線規劃圖 搭配清晰的動線標示+簡易地圖,呈現各景點相對位置,讓你找路超輕鬆,按圖索驥更安心! ◎絕不迷路的導航QRCODE 手機掃瞄景點或店家的QR code,

就能進入Google map導航,讓你完成一趟趟悠閒不費力的台北小旅行! ◎大台北的主題景點總點名 市定古蹟與名人故居、親山步道與自行車道、還有超熱門的觀光工廠,大台北各類主題景點,通通報你知!

踏出好風景—臺灣徒步環島旅行紀事

為了解決大漢溪自行車道地圖 的問題,作者陳旭東 這樣論述:

觀光旅遊乃現代世界之潮流,徒步旅行是其中一項方興未艾的活動,本研究採質性直接參與觀察自述法,探討臺灣徒步環島旅行情況。研究者用三度徒步環島事件,真切實際操作全部過程,持田野調查、自我紀事與民族誌分析方法進行探究,以專業實務報告形式呈現。 本專業實務報告內容,設限於研究臺灣徒步環島為議題,全文區分五章節。第一章標題為啟航,簡略敘述古今中外徒步旅行發展概況,徒步環島研究緣起動機、目的,徒步環島研究規劃與範圍。第二章為徒步環島行前的籌策,舉凡選擇徒步環島時機、路線方向、使用天數、宗旨、預算、住宿、安全;以及物品裝備器材的匯集、生理體能狀況的鍛鍊、心理層次的健全調適、資訊運用等,妥善擬

定徒步環島出發前準備工作。第三章為研究者三度臺灣徒步環島紀事,分別為2017年33天、2018年50天、2019年42天行程,援引自我網路臉書(Facebook)每日記載內容,佐以研究者拍攝之圖片,陳述徒步環島所遭遇事件、景物。第四章為研究者三次徒步環島見過特殊的「風景」,是臺灣耀眼、溫馨、離奇、驚魂、美麗、感傷、難忘的在地痕跡,是徒步者生命中珍貴難逢的歷史故事。第五章為落幕結語,有研究者三次徒步環島事實發現、心得、省思,述出研究者粗淺看法、意見。為日後徒步環島執行者;徒步環島研究者,提供個體些許淺顯建議,對臺灣徒步環島旅遊未來發展趨勢,以星星之火達導引作用,略盡個人微薄貢獻。 本專業實

務報告,表達對臺灣徒步環島旅行個己歷程經驗,使無法從事活動而嚮往者,藉閱讀實務報告內容;明白徒步環島者日常行跡,彌補懷抱夢想未嘗展現之缺憾。本專業實務報告豐富資訊、詳述細節,足以提供往後欲從事徒步環島者依循參考,事半功倍圓滿安全達成徒步環島壯舉。本專業實務報告文獻,匯聚大量徒步環島真實事件;點點滴滴臺灣在地風土人情,可讓接續研究者瞭解徒步環島旅遊素材,如何深入探究踏出更美好風景?期待後繼研究臺灣徒步環島者發現。

Ubike臺北輕旅行:30條無碳私遊路線

為了解決大漢溪自行車道地圖 的問題,作者茶花小屋 這樣論述:

30條別具城市古風或自然風味的無碳輕旅行。 品味巷弄裡的城市溫度。 走進大稻埕踩踏百年風華; 悠遊淡水日落古往今來; 遇見關渡自然生活風情。 茶花走踏大臺北街衢巷弄, 規劃出30條風格迥異的無碳輕旅行。 可散步徐行或Ubike迎風慢騎, 探索雙北豐富歲月的深度之旅。 ※大臺北30條無碳私遊路線 規劃30條深入大臺北城各街弄的私遊路線。品嚐士林知名的夜市小吃,再拜訪錢穆故居,認識學術文化歷史;敦化南北路森呼吸,穿越城市中心綠帶,仰望高聳入天的樟樹林,拾起秋天浪漫的欒樹小黃花;深坑老街賞遊古建築,尋找比當地臭豆腐還久遠的臺灣街道發展故事,

還有我們不曾閱讀的臺北精彩書頁。 ※六大篇章,遍遊大臺北城 本書依地理位置區分為六大篇章,分別為城北篇:尋找自然生活風;城中篇:悠遊城市百年風華;西南篇:走進臺北古往今來;東南篇:享受時尚季節變換;新北篇:小遠行輕運動;特別篇:串連美好小旅行。帶領讀者走遍大臺北各個角落,尋找最有故事的臺北城。 ※旅行地圖、路程時間、GPS座標,讓您深度祕遊,不迷路 全書收錄最詳盡完整的旅行地圖、GPS座標、路程時間、推薦美食等內容,資訊最齊備且值得珍藏的大臺北深度旅行地圖。 本書特色 結合最便利的Ubike,以無碳環保的方式,深度旅遊大臺北。

哪一種自然才算數?新店溪永和段水岸農業的興衰

為了解決大漢溪自行車道地圖 的問題,作者黃珩婷 這樣論述:

本研究探討都市發展歷程中,兩百年來新店溪水岸農業的興衰。作者採用都市政治生態學立場,主張「都市自然」(urban nature)是社會建構和環境力量的共構產物,也呈現了權力關係的運作與不平等。農業是都市自然轉變歷史的一環,也是社會–自然複合體。然而,相對於晚近水岸再開發中的遊憩化和生態保育化趨勢,水岸農業卻逐漸淪為官方欲去之而後快的非法落後景觀。此外,在有機健康、樂活風格和環保意識高漲下,都市農業似乎有復興跡象,特別是都市農園和農夫市集,往往成為永續城市規劃及中產階級休憩的重要議題。然而,水岸維生農耕卻在這幅都市農藝復興圖景下,備受排擠和忽視。 本文運用實地田野考察,深度訪談,以及歷史

文獻和地圖分析,以新店溪永和段農耕為例,探討了上述課題。作者首先追溯清季漢人拓墾時期,新店溪下游的水田化和水利灌溉設施演變,以及日本殖民時期,國家對於河域的治理介入和公共化。其次,作者針對戰後河濱農耕地景的轉化,討論在都市化人口增長及颱風水患威脅下,原為重要蔬菜產地的河濱農園消失的歷程。1960年代大規模興建堤防、徵收和拆遷堤外民地與民居,促使農園轉變為邊緣化的洪氾地景。然而,底層城鄉移民隨即在於同時期進駐河岸,展開了維生式的游擊農耕生活,並且建立了在地蔬菜產銷網絡。 作者發現,這些維生農耕者在晚近水濱的遊憩化、公園化趨勢下,不得不持續轉移陣地,並發展出「逐非公有地而耕」的策略以迴避官方建設

和取締。然而,在新北市政府要求須有地主身分方得以申請河濱耕作許可的規定下,排除了無法取得地主同意的「非法」農耕者;至於符合前述規範者,則必須接受政府更嚴格的管制。晚近,隨著「大雙和水岸再造計畫」的推展而失去耕地的某些維生農耕者,則試圖尋覓更隱密的耕作場地以謀生。 於是,我們見到了水岸和農業的樣態、功能與意義,乃是不同時期政治經濟發展的產物,也是權力關係運作的媒介,承載著人類加諸河岸自然的不同價值。河濱公園、自行車道、花市、溼地教育園區,以及親水樂園和有機農夫市集,都是都市居民渴望的新興自然樣態與意義,具有高度正當化的價值,體現了特定人水關係和合宜主體形式。相形之下,水濱維生農耕及其勞動身體,

則是必須排除的不正確自然與非法活動。這種排除正映照出都市水岸再生與綠美化的自然生產與想像的貧乏。另一方面,這也凸顯當代都市農業復興論述,缺乏對於水岸農耕社群的關注。他們雖倡議「農耕利用」是人與自然的媒介,卻傾向浪漫化和鄉愁式的倡導,使農耕成為中產階級標誌生活品質的符碼。反之,作者主張,除了河岸遊憩化和保育化以外,農園應該更積極成為水岸開放空間使用方式的選項。

想知道大漢溪自行車道地圖更多一定要看下面主題

大漢溪自行車道地圖的網路口碑排行榜

-

#1.單車輕旅─騎單車漫遊小鎮 - 第 26 頁 - Google 圖書結果

6 桃園大溪新興街道的人文美學新南老街位在大溪橋下方的大漢溪左岸自行車道隸屬 ... 而成為單車族最佳騎乘路線的選擇來到大溪橋下的左岸自行車道,周邊可行經大嵙崁人工 ... 於 books.google.com.tw -

#2.【板橋韓國皮膚管理推薦】蘋果有張臉 - 好視新聞網

蘋果有張臉|GOOGLE地圖. https://rink.cc/as1mf. 蘋果有張臉| ... 受尼莎颱風外圍環流影響新北市16日14時新店溪、15時大漢溪橫移門越堤道完成關閉 ... 於 newsday.tw -

#3.大溪 鶯歌|大鶯綠野景觀自行車道,穿梭老街的旅行提案

一起來探索這條串連鶯歌老街與大溪老街的自行車道! 大溪鶯歌自行車道 ... 沿著自行車道,建議你先去鶯歌博物館逛逛,然後再回到大漢溪左岸繼續騎乘! 於 gosunbody.com -

#4.Harry_14783,新北市河濱自行車道,大漢溪左岸自行車道 ... - Flickr

Harry_14783,新北市河濱自行車道,大漢溪左岸自行車道,大漢溪,自行車道,腳踏車道,地圖,新北市,樹林區,板橋區,樹林. Done. Comment. 134 views. 0 faves. 0 comments. 於 www.flickr.com -

#5.大漢溪左岸自行車道地圖 - Sigiwidmer

這段自行車道在華江橋之後便進入新店溪沿岸,橫跨新店溪的多座橋更可帶領您進入大漢溪沿岸的自行車道,因為周圍的建築物林立,更凸顯這片河畔公園的可貴, ... 於 sigiwidmer.ch -

#6.鶯歌河濱公園,大漢溪左岸愜意行. 三峽自行車道地圖

台北・新北|最強自行車一日遊精選8 條路線!最療癒身心的. 新竹縣竹東鎮東林路二段55號旁森林公園步道1. 76公里新竹縣竹東 ... 於 xnc.laserlands.fr -

#7.大稻埕河濱公園

大溪河滨公园占地6.9公顷,位于台三线及桃60交叉点旁(武岭桥下),大汉溪堤防内。 由大稻埕碼頭進入,沿著河側自行車道漫步欣賞河岸風光,就能抵達延平河 ... 於 atulkochhar.co.uk -

#8.大漢溪左岸自行車道

大漢溪自行車道地圖 ; 大溪橋自行車出租中心- 生態小旅行; 大漢溪左岸 ... 大汉溪右岸自行车道沿途经过江子翠景观河滨公园、浮洲艺术河滨公园、溪州河 ... 於 sl.matchresult.uk -

#9.大漢溪自行車道 - 新北市觀光旅遊網

跨越新北市各區的大漢溪自行車道,大漢溪左、右岸建有多座河濱公園及自行車道,其中左岸自行車道連接新莊、樹林、鶯歌;自後江堰經柑園陸橋,往三鶯陶花源的途中會看到 ... 於 newtaipei.travel -

#10.2022 全台必訪自行車道》12條單車路線讓你恣意騎乘欣賞沿途 ...

全台灣擁有許多規劃完善的自行車道,像是北部就有沿河濱而建的淡水沿岸自行車道、新店溪自行車道、大漢溪自行車道,或者是沿著舊鐵道、舊隧道,乃至於 ... 於 www.klook.com -

#11.大漢溪自行車道

貼心提醒林道騎乘需要有一定的騎乘經驗,建議有經驗車友帶領及準備齊全相關騎乘配件。 路線皆為山區地型,出發前請自行確認天候、路線狀況再前往騎乘圖片 ... 於 321758351.geliusiena.lt -

#12.龍潭晚餐

週一公休藍月莊園訂位電話:(03)433-2191 藍月莊園交通路線:在龍潭交流道(72K)。 桃園大圳與石門水庫大壩完成之後, 大漢溪的水位下降, 三坑子也喪失了 ... 於 pk.boat-pay.co.uk -

#13.新北自行車道地圖

沿新店溪、大漢溪而行的自行車道可分段騎行,新店溪左岸+ 大漢溪右岸約30公里,騎乘時間約2小時;新店溪右岸約8. 坪林區可說是大台北的世外桃源,而這 ... 於 596903909.cyrilbatut-osteopathe.fr -

#14.[桃園大溪區.遊]大漢溪左岸自行車道+大鶯綠野景觀自行車道鶯 ...

遊]大漢溪左岸自行車道+大鶯綠野景觀自行車道鶯歌→大溪∥沿路伴隨著草皮和溪流,在陽光的照耀下全都閃閃發亮,風景非常美麗✦. 6132. 請往下繼續閱讀. 於 nisu1709.pixnet.net -

#15.【配合地圖帶你騎】跨大漢溪騎行

今天我會從土城員福路的【員福陸橋】,. 進入到大漢溪的右岸的自行車道,. 然後跨過【城林大橋】以後,到大漢溪的左岸,. 沿著環漢路騎回到新月橋,. 於 www.junjournal.com -

#16.摺疊車也能騎40K!大漢溪自行車道PART 2全解析【2020年版 ...

大漢溪自行車道 PART 2全解析(左岸桃園市大溪老街段至新北市樹林河濱公園露營區) 【2020年版】. 大漢溪左岸沿途好風光. 以下便是米米當天騎行的路線, ... 於 www.sweatandsweet.com -

#17.台北行腳573-大漢溪右岸自行車道+三峽河左岸自行車道 - 冬烘居

過浮洲橋後,有一處寵物運動公園的樣子。續騎之後的大片草地,稱之為溪洲運動公園,遠遠望見一座綠丘,當時不知道名字(Google地圖上 ... 於 donghong.info -

#18.大漢溪自行車道- LINE熱點

【LINE熱點】大漢溪自行車道, 自行車道, 地址: 新北市樹林區環河道路,電話: 02 2681 2106。全台必吃美食、熱門景點推薦、美食外送、優惠折扣、線上預約掛號、叫車、點 ... 於 spot.line.me -

#19.[鐵馬旅行].大漢溪左岸自行車道(1):新莊老街.新月橋

今天的鐵馬旅行造訪這條自行車路線。我選擇從新莊出發,而不是起點二重疏洪公園, 主要是為了順訪新莊老街。 上午九點四 ... 於 www.tonyhuang39.com -

#20.一同暢遊河濱水岸!大漢溪自行車口袋地圖上線 - Yahoo奇摩新聞

【記者高金次新北報導】 繼今年三月推出的新店溪自行車口袋地圖, ... 為了讓民眾可以更方便的騎乘大漢溪自行車道,新北市高灘處特別針對騎車需求, ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#21.大溪梔子花:大鶯綠野景觀自行車道~~ - 輕旅行

最近開始對雙北地區的河濱自行車道產生興趣,離家最近的大漢溪兩側皆有規畫完善的單車路線,如果認真的騎的話,光是左岸部份,就可以從三坑老街一直騎 ... 於 travel.yam.com -

#22.大漢溪左岸自行車道(山佳-鶯歌) @ yuh-yng的部落格 - 隨意窩

大漢溪 跨越新北市七大區,政府為提倡國人健康休閒運動,在大漢溪左、右兩岸闢建有自行車道及多座河濱公園。 大漢溪左岸連接新莊、樹林、鶯歌,右岸以板橋華江大橋為起點, ... 於 blog.xuite.net -

#23.超好玩80個北部親子景點|親子農場、親子餐廳推薦懶人包|台北

這個美景值得一來再來,真的很漂亮,現在還有自行車道也可以來個自行車 ... 月重新開放,可以雙向通行角板山與溪口部落,站在吊橋上看大漢溪谷美景。 於 tisshuang.tw -

#24.新店溪大漢溪與淡水河自行車道 - 臺北市政府工務局水利工程處

這段由大稻埕碼頭沿著延平河濱公園所興建的自行車道,在遊騎之餘還可以走訪相鄰的文化 ... 車道地圖 長度:新店溪右岸8.5公里、新店溪左岸+大漢溪右岸30公里及大漢溪 ... 於 heo.gov.taipei -

#25.新北市大漢溪自行車口袋地圖(109.08.19版)

新北市大漢溪自行車口袋地圖(109.08.19版). ○三重環保河濱公園. 0k. 重翠大橋. 重新. 陸橋. 先嗇宮站/ 0.5km. 新. 莊. 頭前庄站/ 0.5km. 中港大排親水步道/ 2.5km. 於 www.hrcm.ntpc.gov.tw -

#26.我的新北市- Home - Facebook

這邊另有長達1公里的柳絮廊道目前柳絮正值盛開期,柳絮隨春風飄揚是賞花漫步、拍網美照的絕佳地點加上大漢溪畔規劃完整的自行車道、及新月橋對面的新莊老街擁有眾多 ... 於 www.facebook.com -

#27.大溪中庄吊橋,全國最長的懸索式吊橋,連接大漢溪兩岸自行車道

位置: 中庄調整池及山豬湖生態園區旁 (Google地圖) ... 中庄吊橋結合大漢溪自行車道環狀路網,可以從石門水庫、大溪河濱公園,一路騎到淡水八里. 於 bobowin.blog -

#28.大漢溪左岸自行車道- Google 我的地圖

開啟全螢幕模式以查看更多. 大漢溪左岸自行車道. 收合地圖圖例. 地圖詳細資訊. 複製地圖. 縮放至可視區域. 嵌入地圖. 下載KML. 在Google 地球中查看地圖. 於 www.google.com -

#29.2017 第301期: 行遍天下7月號 - 第 41 頁 - Google 圖書結果

... 佳鐵道園區、武器公園、客家藝文館、在地美食工藝、鹿角溪涇地生態、大漢溪左岸自行車道及山徑,構築一整區的觀光路線,讓遊客可透過步行、郊山健走、騎乘自行車雙鐵 ... 於 books.google.com.tw -

#30.大漢溪自行車道

主要介紹淡水河大漢溪新店溪等自行車道其詳細內容詳如附件而右岸以板橋華江大橋為點起點一直期到土城單車雖然12公里但河岸景色十分迷人體力好的人大漢溪左岸自行車道還能 ... 於 dymek.muszyna.pl -

#31.新北市新月橋8大優勢2023 - 1563

我穿越了新莊廟街,繼續往大漢溪方向前進,看到了新月橋用來銜接行人與腳踏車的專用道,經過了一段迂迴上了橋面,遠遠的,星月橋璀璨的光芒落進了我的瞳孔 ... 於 www.1563.com.hk -

#32.新北「6條水岸自行車道」一次看懂!途經神秘地下甬道

【路線1:八里左岸自行車道】(觀音坑溪口-八仙海岸:約14公里) ... 【路線5:大漢溪自行車道】(左岸-桃園市界-三重:約24.7公里) 於 travel.ettoday.net -

#33.大漢溪自行車道路線圖的推薦與評價,MOBILE01和網紅們這樣 ...

而右岸以板橋華江大橋為點起點,一直騎到土城,單車雖然12公里,但河岸景色十分迷人。體力好的人,大漢溪左岸自行車道還能連接二重環狀自行車道、八里左岸自行車道或金色 ... 於 poi.mediatagtw.com -

#34.在土城區, 怎樣搭公共交通去大漢溪右岸自行車道12.6km 地点

土城區中大漢溪右岸自行車道12.6km 地点附近的巴士個車站. 車站名稱, 距離. 柑城橋Gancheng Bridge, 步行9分鐘, 路線預覽. 頂埔 ... 於 moovitapp.com -

#35.左岸單車道- 背包地圖

騎著腳踏車漫遊到莫內河濱公園,往北來到順德宮附近,自行車道開始與一般道路 ... (:-)) 感受‧路程:新莊,大漢溪左岸自行車道→ 二重環狀自行車道(二重疏洪道單車道) ... 於 www.backpackers.com.tw -

#36.車友請注意! 大漢溪左岸自行車道部分路段將封閉半年 - 欣傳媒

因大漢溪左岸自行車道的新海橋至大漢橋路段要進行拓寬及改造工程,新北水利局將 ... 左岸的車道往南連接新莊、樹林、鶯歌,是條綠意盎然的溪畔路線, ... 於 www.xinmedia.com -

#37.20210815 大漢溪左岸自行車道(鶯歌-大溪-三坑) - 健行筆記

軌跡記錄20210815 大漢溪左岸自行車道(鶯歌-大溪-三坑)總里程:47.04 公里,花費時間:12 天35 分鐘,總爬升高度:385.40984053306公尺,總下降高度:386.25494554699公尺. 於 hiking.biji.co -

#38.新外灘3-新月天地詳解(2023年更新) - 宜東花

新月橋於2014年開通,連接板橋與新莊兩端,並橫跨大漢溪,特殊的雙拱造型 ... 或某地標距離與時間,其相關資料來源於Google地圖系統標示及建議路線, ... 於 www.ethotel365.com.tw -

#39.大漢溪自行車口袋地圖上線邀您暢遊河濱水岸 - 好房網News

繼今年三月推出的新店溪自行車口袋地圖,新北市政府高灘地工程管理處推大漢溪版本,只要到高灘處官網或掃描頁面下方的QRcode,就能更輕鬆地暢遊在大漢 ... 於 news.housefun.com.tw -

#40.一圖掌握!新店溪單車路線景點口袋地圖一網打盡 - Newtalk新聞

新北市高灘地工程管理處推出新店溪自行車口袋地圖,未來不排除針對大漢溪和淡水河繼續推行。 在河濱公園騎單車時,是否曾經納悶要怎麼安排路線呢? 於 newtalk.tw -

#41.大漢溪右岸自行車道| 台灣旅遊景點行程 - 玩樂地圖- 四方通行

路線:江子翠河口景觀河濱公園→浮洲藝術觀河濱公園→溪洲運動河濱公園→土城媽祖田. 建議:路況屬於平坦路段、騎乘時舒適度適中,沿途河濱綠地規劃完善景色相當優美, ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#42.桃園市- 维基百科,自由的百科全书

4、 以自行車道串聯北部濱海觀光地區路線,並提升濱海遊憩功能與觀光休閒漁業,發展永安漁港為全國唯一客家漁港。 5、 規劃大桃科朝綠色能源科技發展,提升桃園綠色工業 ... 於 zh.wikipedia.org -

#43.【新北景點】大漢溪左岸自行車道- 樹林到鶯歌路段/ 原住民主題 ...

大漢溪 左岸自行車道可連接新莊、樹林、鶯歌的綠色溪畔車道,沿路平坦好騎,經過多個河濱公園。而這次分享的是樹林到鶯歌路段,經過了原住民主題部落 ... 於 tinalife.com -

#44.鶯歌|令人陶醉的「大漢溪自行車道」新北半日遊 - 時刻旅行

新北・三峽、鶯歌|令人陶醉的「大漢溪自行車道」新北半日遊,騎行山水間看陶瓷設計造景 ... 與陶瓷劃上相等符號的新北市「鶯歌」,不僅藝術氣息濃厚,地名 ... 於 tripmoment.com -

#45.新北自行車道地圖 - Cinesium

李柏祥牙醫 十073 新北市板橋區大漢溪右岸自行車道人工濕地步道湳仔溝自行車道健行路線圖. 活動日期: 2013430-2013430; 所屬團體: 個人; 困難度: 1. 順著文化南路騎至淡水 ... 於 www.cinesium.fr -

#46.大漢溪、新店溪自行車道- 新北市 - 旅遊王TravelKing

沿新店溪、大漢溪而行的自行車道可分段騎行,新店溪左岸+ 大漢溪右岸約30公里,騎乘時間約2小時;新店溪右岸約8.5公里,騎乘時間約30分鐘;大漢溪左岸約16公里,騎乘時間約 ... 於 www.travelking.com.tw -

#47.河濱自行車道App. 大漢溪自行車口袋地圖上線邀您暢遊河濱水岸

基隆河河濱自行車道地圖點擊觀看大圖大佳河濱公園. 2023 MERRELL 淨山工作假期富陽公園. 福州山步道. 2023年4月16日(星期日). 於 nrp.haftkon.pl -

#48.新北市大漢溪左岸+二重環狀自行車道遠足路線- 樹林區 - Pacer

新北市大漢溪左岸+二重環狀自行車道是一條位於樹林區,新北市,中國台灣的步道,他的長度為49.6km (大約71000步) ,爬升高度為80m,難度評級困難。 於 www.mypacer.com -

#49.十大經典-新北市大漢及新店溪自行車道

另新店溪沿岸在每年2月初到3月上旬之間,春遊賞櫻成了最浪漫的事,賞櫻風潮及追櫻路線更是為人所津津樂道,而特別在新店陽光運動園區打造的河津櫻花大道,緋紅的櫻花沿著河 ... 於 taiwanbike.taiwan.net.tw -

#51.單車行推薦/新北「大漢溪自行車道」一日水岸遊最佳首選

新北市幸福水岸線的大漢溪自行車道,分為左岸及右岸,長度皆有20公里左右,民眾沿著左岸騎車,可一路從桃園吹著河風騎到三重,若是右岸,則能從三峽騎 ... 於 orange.udn.com