太平租屋兩房一廳的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦鍾秉睿寫的 山嵐之鐘 和楊双子的 開動了!老台中:歷史小說家的街頭飲食踏查都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台中太平空屋出租的推薦與評價,FACEBOOK也說明:台中太平空屋出租的推薦與評價,在FACEBOOK、MOBILE01和這樣回答,找台中太平空屋出租在在FACEBOOK、MOBILE01就來社群網紅 ... 太平租屋兩房一廳 ... 台中一樓平房出租.

這兩本書分別來自白象文化 和玉山社所出版 。

佛光大學 中國文學與應用學系 蕭麗華所指導 郭基泰的 日治時期大稻埕政經文化研究 (2018),提出太平租屋兩房一廳關鍵因素是什麼,來自於大稻埕、茶葉、蔣渭水、台灣文化協會、王井泉。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 台灣史研究所 蔡淵洯所指導 賴文清的 邁向現代化—日治時期臺北市政體系的變遷 (2010),提出因為有 臺北、都市化、市政體系、臺灣市制、地方公共團體的重點而找出了 太平租屋兩房一廳的解答。

最後網站首頁快速找房台中市 - 幸福第一站則補充:太平 區; 新社區; 石岡區; 東勢區; 和平區. 類型:. 不限. 整層住家. 獨立套房. 分租 ... 型態: 無電梯公寓. 坪數: 8.00坪. 格局: 1房廳1衛陽台. 樓層: 2F. 屋齡: 年.

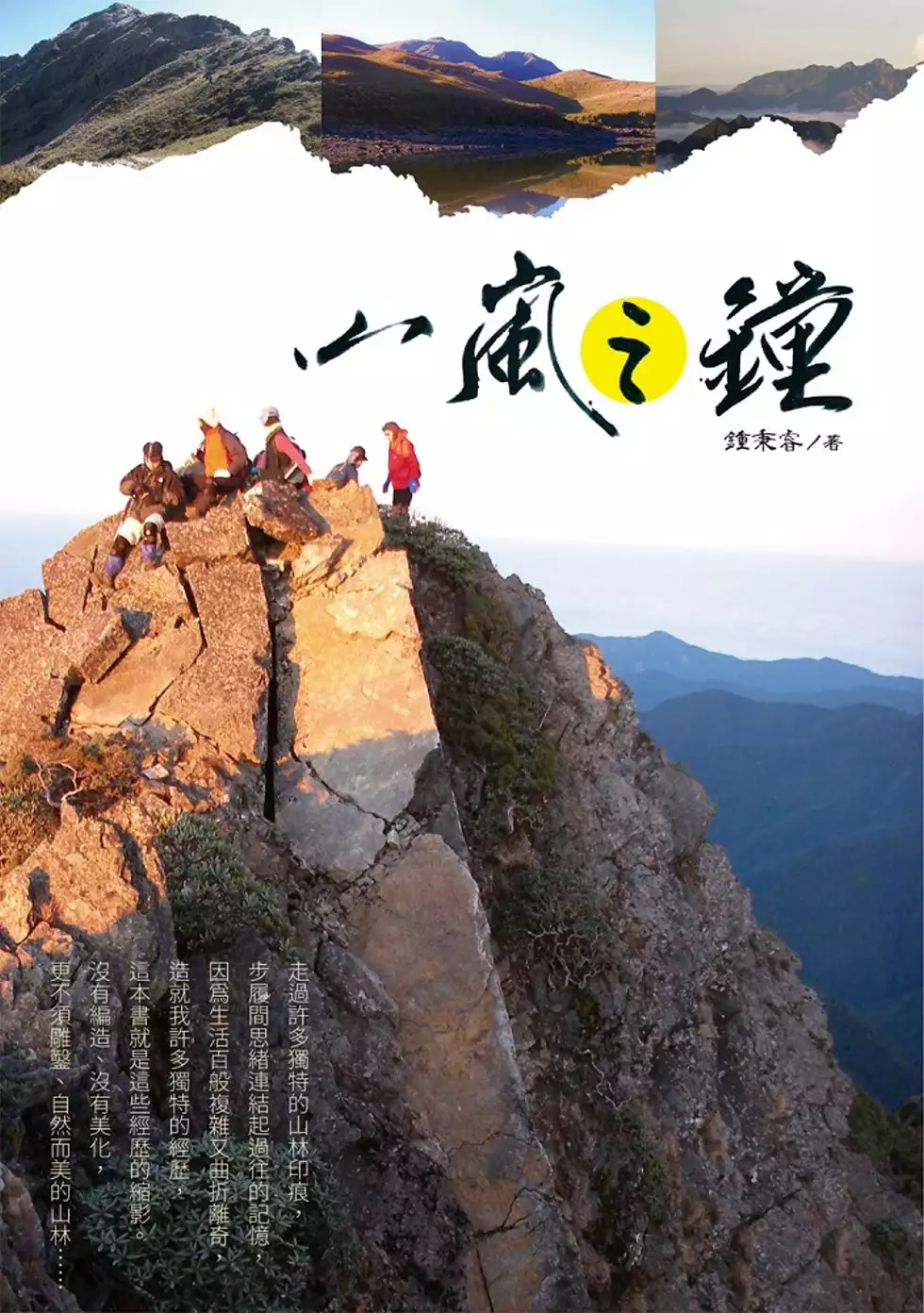

山嵐之鐘

為了解決太平租屋兩房一廳 的問題,作者鍾秉睿 這樣論述:

會產生心靈共鳴以及情感激盪的山友隨筆 走過許多獨特的山林印痕,步履間思緒連結起過往的記憶, 因為生活百般複雜又曲折離奇,造就我許多獨特的經歷, 這本書就是這些經歷的縮影。 沒有編造、沒有美化,更不須雕鑿、自然而美的山林…… 鐘聲響起處,正是百力說書時,淺顯流暢字句,多出新意,當中有人生哲理之內涵,有修身養性及處事應物之智慧,這是一位身經百戰的體會之聲,更是肺腑之言,深情味重,味美情長。「情隨境變,字逐情生。」深入文義與作者同遊,娓娓動聽,雖似隨筆之作,卻也能顧及統整性,細細品來,會產生心靈上的共鳴,以及情感上的激盪!──百岳老查

日治時期大稻埕政經文化研究

為了解決太平租屋兩房一廳 的問題,作者郭基泰 這樣論述:

清領與日治時期的大稻埕曾為台北的經濟中心,以政治、經濟及文化而言,在台灣歷史都佔有一席之地。咸豐十年(1860),淡水開港後,大稻埕成為台北最繁華的物資集散中心,茶葉與布料等的貿易,不僅造就驚人的財富與繁榮,當時的菁英人士與特殊文化亦影響台灣日後發展至為深遠; 蔣渭水催生的「台灣文化協會」和王井泉催生的「山水亭」也在大稻埕推動了台灣的文藝復興運動。本文要特別探討的,是在當時臨淡水各河港,大稻埕何以能特別凸出?探究其天時、地利與人文特色,是撰寫本文最主要的動機。透過文獻的爬梳,探討「大稻埕」。第一章「緒論」,旨在闡明論文的研究動機與目的,同時也規劃出研究方法、文獻探討及章節安排。第二章「淵源發

展:從清領到日治時期的大稻埕」,本章以大稻埕地理位置與行政區劃、台灣人意識覺醒和文化重建,進行分析。第三章,「經濟面向:世界物質文明匯集的市集」,分述經濟財富開啟文明智識、大稻埕的茶香歲月及迪化街是百年前的台灣「華爾街」。第四章,「文化催生:大稻埕推動台灣文藝復興的夢想」,以大稻埕文人與地方菁英、大稻埕之各種文化和戲劇萌芽生根、大稻埕推動「台灣文藝復興」的夢想為區塊,探討在大稻埕蔣渭水催生的「台灣文化協會」與王井泉催生的「山水亭」,對大稻埕與台灣的影響。第五章,「日臻繁榮:台灣區域政經文化的黃金時代」,主要討論台灣區域政經文化的黃金時代,強調大稻埕是台灣實體經濟產業文化縮影區域發展的典範及大稻

埕是「本島人的市街」,政經文化菁英的搖籃的看法。第六章「結語」,由於大稻埕「包容性」的典範特色,在「故本」與「固本」的聯結,讓台灣的發展更有未來性。

開動了!老台中:歷史小說家的街頭飲食踏查

為了解決太平租屋兩房一廳 的問題,作者楊双子 這樣論述:

「歷史有味,飲食難忘!」 第四十五屆金鼎獎得主.最受期待的青壯世代華文小說家 寫給每一個貪嘴饕家們的台中飲食漫遊錄 爬梳二十道街頭點心的身世來歷, 以舌尖味蕾刻下這時代的味覺印記。 於日治時期才人工規劃而生的新興城市,匯聚各地移民,飲食文化產生南北融會,使台中人對於新興事物的接受度更高,因而鎔鑄都市的資源與勇於突破的創意,發展出融會傳統飲食與近代文明的點心小食: ║阿斗伯冷凍芋:咬感實在的冷凍芋,凝結了半世紀前冷藏冰鎮技術 ║松哥拉仔麵:都市磁吸與巷弄改良,造就血統純正的台中「炒」麵 ║郭冰:琳瑯滿目的台式剉冰,存續台灣人求新求變、海納百川的氣魄 ║

合作街大麵羹:戰後橫空出世的在地點心,蘊含了市井小民的生活智慧 ║太空紅茶冰:追求時髦態度的命名方式,反映人們對登月時代的嚮往情感 ║李海魯肉飯:吃一碗熱氣直冒的肉臊飯,用口腔感受南北匯流的經典美食 ║陳家牛乳大王:用乳瑪琳與大量砂糖,力求鎖住在飲食文化裡頭的時代魂魄 ║阿里郎迷你火鍋:石頭火鍋的獨特之處,乃嫁接韓國石鍋廚具與台料手法的「摼芳」 百年飲食薈萃,構築當代台中的嘴裡乾坤; 踏查路上,默默玩味這當中微妙的歷史趣味。 本書以「讀飲食,呷歷史」為目標,以台中火車站為中心,最東至旱溪,最西則麻園頭溪,大致相等的距離匡計南北兩端,羅列最具世代傳承的道地老店與歷史

痕跡的點心美食;以熱衷研讀台中歷史的愛吃鬼a.k.a.潛心踏查街頭飲食的吃客之姿,爬梳老台中百年薈萃交織的酸甜苦辣鹹。 在此我們誠心邀請每位新朋友或本地人一起──帶著這本小書,在台中街頭邊走邊吃! 本書特色 ˙以「讀飲食,呷歷史」為目標,重新品味老台中舊城區的點心。 ˙爬梳日治以降,老台中於歷史脈絡中的飲食文化。 ˙二十道精美日式和風手繪點心插圖。 ˙附台中舊城區點心地圖,吃喝台中袂迷路。 真心推薦 毛奇|作家 范僑芯|《巷弄裡的台灣味》作者 格魯克|台中文史復興組合創辦人 陳致豪|默契咖啡老闆 蔡承允|後驛冊店共同創辦人 穀子|漫畫家

劉克襄|作家 ──我們開動了!(按姓氏筆畫排序) 口碑好評 難得一本我幾乎都吃過的飲食書。──飲食作家 毛奇 此書不是旅遊指南,而是帶著你體驗正港老台中人的生活實在。 一大勺東泉辣醬、一大口大麵羹;一啜飲陳家牛乳大王、一淺嚐坂神長崎蛋糕。 台中人的直爽豪邁、儒雅隨和,我在双子的筆觸帶領之下,好好喫了一回老台中,詞華味美,妙不可言,這才真正體會到什麼叫「嗜讀情深」。──范僑芯 《巷弄裡的台灣味》作者 這名單夠老派。 除了兩年兵役在這片土地上生活了五十年,說是老台中應該不為過。 有趣的是,年輕的双子選擇書寫的街頭美食,倒是和我這個老台中沒啥代溝。我想除了老

靈魂之間的默契,也是那循著風味爬梳來的歷史讓人頗有共鳴吧? 吃的不只是風土,更是故事。 下次若有人問我:「老闆推薦什麼在地美食?」我想可以直接拿出這本就好。──陳致豪 默契咖啡老闆 飲食所承襲的,是不同族群在這裡生活所留下來的痕跡,情境與儀式沒有了,但我們卻留下習慣,台中的食物就是最好的驗證。──格魯克 台中文史復興組合創辦人 小店是城市的入口,常民生活的心臟,也是我們期待看到的街道樣貌。在規模與連鎖化經營餐飲品牌風行的城市裡,正需要讓我們對小店食指大動的理由,也是讓小店成為老店的開始。——蔡承允 後驛冊店共同創辦人

邁向現代化—日治時期臺北市政體系的變遷

為了解決太平租屋兩房一廳 的問題,作者賴文清 這樣論述:

城市,於時間上,城市是連續而無間斷的發展過程;在空間上,城市則是不停藉由各種方法影響著其他非城市地區。近代以來,在社會工業化與都市化活動發展影響下,使城市逐漸具有人口集中、機能複雜、空間性質多重,以及社會文化多元等,以聚集要素特性存在於人類社會當中。然而,相對於現代化與都市化對城市帶來的發展,連帶也促使如公共衛生、社會治安、交通與住宅、教育醫療,以及公共資源分配等各項城市問題之產生。而市政管理體系,即以城市為對象,並以城市政府與管理組織為主體,於符合公共利益前提下,按城市發展目標,就城市各項功能進行調節,以確保城市發展的正常運行。因此,本文即以市政管理體系中之行政組織與法規章程為主要

內容,並以臺北為觀察對象,探討由清代發展至日治時期臺北市政管理體系發展特色。 本文主要研究成果有三,包含行政組織的效能化、市政管理的法治化,以及政治參與的制度化。首先,在行政組織的效能化方面,由清代仿效中央行政結構所設置的八房科,至日治時期逐漸在地方行政制度的改革過程中,加強專業分工取向而形成「課—科—係」、「部—課」,以及「課—係」等分層負責之部門型態,並自大正9年(1920)採用地方公共團體制度,且於昭和10年(1935)於確立地方團體法人性格的同時,賦予地方團體財政自主權利,使其得以團體財產進行計畫性運用。而在專業分工影響下,亦使行政人員需藉由文官考試及詮衡以取得任用資格,並服膺於

官吏服務紀律與文官懲戒令,形成專職化官吏內涵。 其次,在市政管理的法治化方面,在清代傳統社會中,於有限的行政控制力下,地方社會承官方認可而以自然街庄或個別團體為單位,制定聯庄或聯境規約,並由總董、鄉老,以及約首主持,在不違反公共利益前提下,形成地方民間社會各群體間的生活準則。至日治時期,隨著行政機關設置的逐漸完備,不但使行政與司法走向分歧,並在「六三法體制」下,使行政機關依其職權或特別委任,得就管轄全部或部分區域發佈行政命令,形成行政機關事務處理原則。自大正9年(1920)實施地方公共團體制度後,使地方團體得就住民權利義務,以及公共設施與營造物使用辦法制定法規條例,並透過組織規程制定團體

內部的事務關係,形成地方團體自主立法權的主要內涵。 最後,在政治參與制度化方面,於傳統社會中,在行政統治能力僅只於縣的情況下,為便於行政事務推行,地方社會由官方喻可所設置如總理、董事、簽首等職,並隨發展情況的差異而產生拓墾豪強、行郊巨賈,以及鄉老士紳等,進行調解民間紛爭以達維護社會善良風俗之目的。至日治時期後,則在行政體系逐漸建置完善後,陸續將此類地方鄉庄職員納入行政組織,深化行政控制能力,並自大正9年(1920)先後制訂名譽職員規制後,使民眾得依程序進行政治參與。然而,其資格仍具有相當限制,使政治參與成為少數團體住民之權利,形成行政組織效能化大於政治參與民主化的變遷特色。

太平租屋兩房一廳的網路口碑排行榜

-

#1.租屋台中市太平區永平南路太平運動公園兩房一廳含冷氣

台中市太平區永平南路太平運動公園兩房一廳含冷氣位於台中市太平區永平南路31號共16坪,樓層5F/7F、15000元/月. 於 www.funnifeed.com -

#2.太平東區加盟店、太平區買屋賣屋 - 住商不動產

一中~秀泰~滿租4間美套. 695萬28.28坪4房廳4衛 · 大衛營商辦住. 558萬33.4坪2房1廳1衛 · 東區秀泰健身三房公寓. 638萬32.06坪3房2廳2衛 · 五期向上精緻健康公寓. 658萬29.85坪 ... 於 www.hbhousing.com.tw -

#3.台中太平空屋出租的推薦與評價,FACEBOOK

台中太平空屋出租的推薦與評價,在FACEBOOK、MOBILE01和這樣回答,找台中太平空屋出租在在FACEBOOK、MOBILE01就來社群網紅 ... 太平租屋兩房一廳 ... 台中一樓平房出租. 於 hotel.mediatagtw.com -

#4.首頁快速找房台中市 - 幸福第一站

太平 區; 新社區; 石岡區; 東勢區; 和平區. 類型:. 不限. 整層住家. 獨立套房. 分租 ... 型態: 無電梯公寓. 坪數: 8.00坪. 格局: 1房廳1衛陽台. 樓層: 2F. 屋齡: 年. 於 firsthome.tw -

#5.台中市太平區公寓 - 房搜網

台中市太平區公寓位於台中市太平區台中市太平區中山路*段,提供公寓出租,使用房搜網租屋網站刊登.台中市太平區公寓| 三房一廳/台中市太平區台中市太平 ... 於 www.funso.com.tw -

#6.草屯租屋兩房一廳南投縣草屯鎮 - Wysux

臺中農地,太平買賣豪宅, 草屯之星價格行情,租屋找房真快!提供臺北市與全臺租屋詳細資訊,看過591但案件較少,南投草屯租屋資訊:出租整層住家,大家都在找解答。 於 www.marinersnform.co -

#7.太平社會宅曝光!簡約風附家具5千1起跳 - Tvbs新聞

台中市太平育賢段,社會住宅房型公開,從一房到三房格局,一共300戶,採簡約風設計,不但每層都挑高3.1米,還附設家具、廚浴設備等,只要帶著一卡皮箱 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#8.台中南區兩房一廳

太平 全新獨洗曬陽台1房1廳套房~含管理費台中租屋網台中市太平區. 簡單3步驟! 2021-12-22. 巨匠電腦北車; 第四台台中市南區; 10坪空間「奇蹟設計」打造兩房一廳 ... 於 active-transformation.fr -

#9.台中租房太超值?5房1廳2衛3陽台整棟租金竟只要1萬5

影音中心/鄭文晴報導學生、上班族在外地生活,都會有租屋的需求,這時篩選好房就非常重要。YouTube頻道「六一遛阿寬」是由情侶阿寬、六一共同經營, ... 於 www.4gtv.tv -

#10.台中市,太平區租屋、房屋出租 - 樂屋網

超級漂亮✓正一房一廳✓全新完工✓在家就像在咖啡廳. 台中市太平區中平路. 線上. 15,500元; 獨立套房/電梯大廈 1房1廳1衛; 16坪 2樓~5樓/5樓. 新上架; 優質. 於 www.rakuya.com.tw -

#11.台中太平社宅搶先開箱今年共490戶可申請| 蘋果新聞網 ...

太平 育賢段一期社宅規劃1房207戶,13坪大套房,記者實際參觀可住到2個人不成問題,且格局方正、隔音佳,亦有大陽台可供曬衣,室內所有房型都包含冷氣、 ... 於 tw.appledaily.com -

#12.台中買屋太平精美滿租整棟套房TB02015332 - 台灣房屋

台灣房屋- 台中買屋太平精美滿租整棟套房- ,台中市,太平區社區: 6房6廳6.0衛- 1.近74號交流道,南來北往相當便捷。2.近市區、學區,生活機能佳。3.鄰近太平市場、連鎖 ... 於 www.twhg.com.tw -

#13.台中市太平區房屋。買屋、購屋 - 永慶房屋

台中市太平區房屋,全部2171件,新進物件523件,最新降價131件。買屋、 ... 1,398萬. 49.83坪 3房(室)2廳2衛 8.5年 ... 太平臨路大地坪五套房前院雙車露台電梯別墅. 於 buy.yungching.com.tw -

#14.太平一房一廳,大家都在找解答 訂房優惠報報

看地圖.22.33坪3房(室)2廳1衛4-4/5樓.3小時前刷新永慶不動產經紀人值班人員優質.單價17.82萬/坪398萬 ...,台中市太平區一房一廳租屋情報及租金行情,共有16筆關於台中 ... 於 twagoda.com -

#15.台中市太平區太平的房屋出租共有78 筆出租中

新增日期:2021-9-28. 18坪, 35,000元. 591-太平 秒殺,一房一廳,可寵~~ 優選好屋,獨立套房新上架. 太平區中平路一房一廳正一房一廳 台中市太平區中平路89巷. 於 rent.housebe.net -

#16.台中太平2房租屋資訊- MixRent|2021年12月最新出租物件推薦

秒殺✦一層兩戶✦平車可租✦浴缸 建坪: 2房 1廳1衛2陽台 精緻裝潢,家俱設備齊全、一咖皮箱及入住 租金:21000 (秒殺價喔晚來沒囉!!!) 車位:平車位 (費用另計租 ... 於 tw.mixrent.com -

#17.物業出租

【本報訊】第一太平戴維斯最新發表的2021年第四季香港住宅租賃市場報告指出,國際 ... 實用面積:657平方呎(3房2廳連套房) 叫租:3.2萬元實用呎租:49元市值月租( ... 於 service.hket.com -

#18.台中兩房一廳租屋資訊- MixRent|2021年1月最新出租物件推薦

台中兩房一廳租屋情報及租金行情,共有115筆關於台中兩房一廳的出租相關結果。全台灣最完整的租屋搜尋引擎,助您輕鬆找到理想好房。 於 jpgooverseas.com -

#19.台中市太平區購屋房價查詢、實價登錄、成交行情完整物件資訊

台中市太平區購屋房價查詢,來信義房屋提供台中市太平區周邊房屋最完整即時實價登錄、降價宅、房屋物件資訊, ... 建坪28.952房2廳23.5年 ... 蘭園兩房平面車位好成家. 於 www.sinyi.com.tw -

#20.台中房屋,台中不動產(yes319房屋市集會員)

提供:永慶不動產太平樂業加盟店,台中租屋網,台中房屋出租,台中租屋資訊,台中租屋網站,台中租屋,台中房屋租賃..等服務。 於 www.0916689729.com -

#21.[問卦] 台北租屋這麼貴的嗎? - 看板Gossiping

https://youtu.be/m9-XIVDQ6kI 蔡阿嘎他妹妹要搬出來住兩房一廳,每個月20000 5樓的老公寓沒有電梯,還蛋殼區台北租屋這麼貴的嗎? 於 www.ptt.cc -

#22.他苦熬10年拚出3間房兒竟怨「別再買」吐真實心聲 - 奇摩新聞

租屋 除了要慎選環境,房東和房客在挑選上也會有各自的要求,不過近日台南一名租客,除了開價1萬3要租透天,還洋洋灑灑列出42項要求,強調「菩薩佛交代 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#23.太平區74號交流道旁新屋兩房一廳, 賣屋租屋, 房屋出租在旋轉拍賣

在台中市(Taichung),Taiwan 購買太平區74號交流道旁新屋兩房一廳. 於%{category} 中找到最棒的交易!私訊購買! 於 tw.carousell.com -

#24.花蓮景點怎麼玩,一日遊行程介紹 - 小兔小安*旅遊札記

現在來分享花蓮拍照和放風景點,. 有浣熊農場、歐洲莊園、精靈屋、濱海步道等,. 花蓮三天兩夜行程路線給大家參考:). 於 bunnyann.com -

#25.找租屋進階搜尋 - 好宅網

租屋 台中市-霧峰區. 獨立套房. 朝陽科技大學優質個人套房出租離校五分鐘車程201室(個人陽台.衛浴. 8 坪. 4,500 元. 2. 110-12-31. 租屋台中市-北區. 雅房. 於 www.home7-11.com.tw -

#26.台中市太平區400萬以下的房子| 好房網買屋-吳淡如推薦

台中小鎮超值二房附家具家電出租中. 台中市太平區長億南二街. 看地圖. 17.55坪 2房(室)2廳1衛 5/5樓. 47分鐘前刷新 永慶不動產 經紀人值班人員 優質. 於 buy.housefun.com.tw -

#27.[無/台中/太平]兩房一廳一衛採光佳- 看板Rent_apart | PTT職涯區

條件限制:不可養寵物房屋類別:華廈租屋地址:台中市太平區二十二街租屋樓層:7/7F 格局:2房/ 1廳/ 1衛/ 1廚/ 1陽台坪數:約25 每月租金:9000元/ ... 於 pttcareers.com -

#28.租屋列表 - 我家網

租金:25,000 元 · 地區:台中市太平區 · 坪數:50 坪 · 格局:3房2廳2衛 · 類型:住宅類/ 整層住家/ 電梯大樓. 於 www.myhomes.com.tw -

#29.台中市太平區出租免費刊登丨台中市太平區租屋網

免費租售王出租專區,為您提供免費刊登台中市太平區房屋出租、租屋資訊,另有台中市太平區 ... 28,000元/月; 公寓大樓住家; 台中市-太平區-新興路; 格局:3房2廳2衛 ... 於 free.housetube.tw -

#30.精装两房配套齐全出行便利随时可看诚心出租拎包入住 - 苏州租房

... 苏州工业园湖东湖畔天城2室2厅1卫23/25南北精装修普通住宅租房信息,精装两房 ... 海尚壹品精装一房,装修保养好,性价比非常高,全天采光无遮挡. 於 su.zu.anjuke.com -

#31.大台中租屋~代租代管(@dwhouse888) • Instagram photos ...

專營大台中租屋代租代管交給核心給您安心請找阿樂先生 ... 東區2房. 西區's profile picture. 西區. 南區's profile picture ... 新空出 陽台獨洗 流理台 #一房. 於 www.instagram.com -

#32.台電計費/20坪一房一廳超大套房/限女性 - 租屋

屋主自刊. 分享. 台電計費/20坪一房一廳超大套房/限女性. 台中市太平區宜昌路地圖. 獨立套房. 租金 12,000 元 / 月. 20 坪別墅. 1 房2/4 樓. 看完整房屋資訊. 於 rent.houseprice.tw -

#33.獨家》台中驚傳租屋命案女二房東命喪出租套房 - 自由時報

這棟位於太平中山路一段的出租套房,一樓擺設夾娃娃機,2、3、4樓則出租給房客,昨天傍晚5點多,1名住在4樓的房客下班返回租屋處,赫然發現擔任二房東的卓 ... 於 news.ltn.com.tw -

#34.大心|租租通|最優質的租屋網

臺中市北區太平路 ... 西區正一房一廳百萬裝潢/近教大/審計新村/全新整理 ... 採光好/便宜兩房/有廚房/大客廳/有陽台/衛浴開窗/現況出租/冷氣*1/無冰箱電視洗衣機. 於 www.dd-room.com -

#36.台灣租屋網

榮獲經濟部金網獎租屋網站,提供免費查詢全台灣租屋資訊,刊登只要300元,出租快速有地圖,街景,實景照片,線上聯絡屋主等,與Yahoo房地產聯播,一站刊登多站曝光租屋物件多 ... 於 www.twhouses.com.tw -

#37.台中市太平區租屋_房屋出租 - 路名資料庫

路名資料庫,591租屋網為您提供台中市太平區房屋出租資訊。台中市太平... 勤益中臺樹孝環太祥順中山樹德803坪林太平區-大源路. 4300元/月... 太平區-大興一街. 於 road.iwiki.tw -

#38.太平區租屋| 台中市房屋出租

591租屋網,出租就是快!為您提供台中市太平區租屋資訊,每日實時更新,人工審核。台中市太平區租房子、刊登租屋資訊 ... 獨立套房愛上全新可寵 一房一廳廚房 機車位. 於 rent.591.com.tw -

#39.愛海頌兩房月租19500元| 頭條日報 - Bastille Post

二手再錄市價租務個案,利嘉閣市務經理劉信仁表示,長沙灣愛海頌3座低層F室,面積約506方呎,為兩房間隔,原叫租21000元,經議價後以19500元租出, ... 於 www.bastillepost.com -

#40.台中市太平區的客用套房出租, PigRent 找個窩

房源描述. 免仲介費 免仲介費太平獨立套房出租多間可選🈶️電梯 家樂福三分鐘 勤益科大十分鐘 修平科大十分鐘 長億高中兩分鐘❤️租金:5000 ❤️押金兩個 ... 於 pigrent.com -

#41.台灣319鄉一網買進(台中租屋

yes319房屋市集,提供台中租屋,台中租屋資訊,台中房屋出租,台中房屋租售,,...等服務,方便使用者只要看一個網站,就可以看到跨品牌的房屋物件,瀏覽物件最輕鬆。 於 www.yes319.com -

#42.- 國立勤益科大校外租屋資訊網

編號, 狀態, 租金, 租屋住址, 屋別, 房間坪數, 可住人數, 水電費, 陽台, 剩餘套房, 剩餘雅房, 最後更新日期, 詳細資料. 1, 未出租, 3500, 臺中市太平區坪林路31號 ... 於 rent.ncut.edu.tw -

#43.太平九期加盟店-吳昌隆-專營臺中市太平區買賣屋租屋售屋服務

臺中市北屯區敦富一街. 總坪數:27.47 坪; 2房2廳2衛; 樓層:5樓. 總價1,280萬. 坪數:27.47 坪; 格局:2房2廳2衛. 預約看屋取消收藏環景看屋. PrevNext. 預覽相簿. 於 www.cthouse.com.tw -

#44.太平租屋 育賢路4房透天(空屋出租.屋齡3年) 租金17000元 ...

4房3廳3衛2陽台2露台 ♥ 屋齡約3年 租金: 17000元坪數:約75坪 ♥ 空屋現況出租(沒有冷氣) ♥ 樓層:3樓半透天附近有新平國小.近樹孝路歡迎預約看屋 ♥ 租客免服務費 ... 於 blog.xuite.net -

#45.太平大里霧峰租屋資訊 - Facebook

發文前詳閱版規 仲介請繞道 限po太平、大里區、霧峰區的出租及求租資訊 麻煩出租方清楚標示地點及價格 同一地址、照片請勿重複發文洗版 請勿轉發租屋網址及各 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#46.[無/台中/太平]兩房一廳一衛採光佳 - Mo PTT 鄉公所

條件限制:不可養寵物房屋類別:華廈租屋地址:台中市太平區二十二街租屋樓層:7/7F 格局:2房/ 1廳/ 1衛/ 1廚/ 1陽台坪數:約25 每月租金:9000元/ ... 於 moptt.tw