康軒數學考卷解答7下的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦薩爾曼.可汗寫的 可汗學院的教育奇蹟:兩億人的家教課,跟比爾.蓋茲的孩子一起學習 和史帝夫.奧森的 數學奧林匹亞特訓班的一年:從奧林匹亞競賽看資優生特質與數學之美(二版一刷)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站網路上關於康軒數學考卷解答7上-在PTT/MOBILE01/Dcard上的 ...也說明:2022康軒數學考卷解答7上討論資訊,在PTT/MOBILE01/Dcard上的升學考試資訊整理,找康軒數學測驗卷下載,康軒數學單元卷解答,康軒考卷在Instagram影片與 ...

這兩本書分別來自圓神 和遠流所出版 。

臺中師範學院 教育測驗統計研究所 鄭富森所指導 張維倩的 數學科新式題型之初探~以國小四年級學童為例 (2000),提出康軒數學考卷解答7下關鍵因素是什麼,來自於新式題型、數學科、國民小學、四年級。

最後網站康軒數學考卷解答7下 - 餐飲貼文懶人包則補充:提供康軒數學考卷解答7下相關文章,想要了解更多康軒數學考卷解答8下、九年級自然考卷解答、南一數學考卷解答相關餐飲資訊或書籍,就來餐飲貼文懶人包.

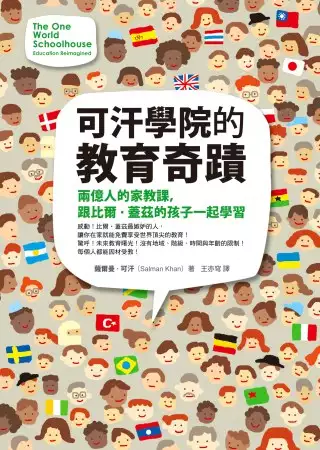

可汗學院的教育奇蹟:兩億人的家教課,跟比爾.蓋茲的孩子一起學習

為了解決康軒數學考卷解答7下 的問題,作者薩爾曼.可汗 這樣論述:

感動!比爾.蓋茲最嫉妒的人,讓你在家就能免費享受世界頂尖的教育!驚呼!未來教育曙光!沒有地域、階級、時間與年齡的限制!每個人都能因材受教! ★ 可汗學院=免費+全世界的人+高品質的教育 ★ 可汗學院創下的驚人紀錄:4000多個課程、超過6億次的練習、全球3萬多所教室使用該課程、全球7千5百萬名學員、超過2億3千萬人次觀看。 ★ 全球媒體爭相報導:商業周刊、今周刊、中天、CNN、富比士、時代雜誌、財富……等。 來自全球各地超過兩億人的肯定! 讓世界變成一個學校,讓科技成為教育最大幫手的奇蹟人物! 薩爾曼.可汗並非出身教育界,卻掀起21世紀最強的教育大海嘯。他從未出現在教室裡

,卻是全球最受歡迎的老師。教室有牆,教育無牆;可汗用網路科技蓋了一所沒有藩籬的全球大學校,讓任何地方的任何人,都能和比爾.蓋茲的孩子免費享有世界一流的教育。他的教學方法,讓原本被放棄的學生,也能和享有豐厚教育資源的學生一較高下。 當「學習」遇上「科技」,可汗提出以下問題: .為何10分鐘就能掌握的概念要花50分鐘聽講? .為何95分跟59分一樣不及格? .為何學校只能分科教學? .為何學習進度不是由學習者自己掌控? 如果你對當前教育制度感到失望或無所適從,本書將顛覆你對教育的認知、提供令你眼睛一亮的全新觀點與有效方法。擔憂未來競爭力、關心教育議題的人,以及任何關注科技對未來影

響的人,一定要看的一本書! 作者簡介 薩爾曼.可汗(Salman Khan) 2012年度時代百大人物 2010年度財富雜誌四十大新生代人物 他是目前最讓比爾.蓋茲嫉妒的人,因為他讓他的小孩愛上數學。一個將網路科技、教育,以及個人夢想擴充到極限的人,被《時代》雜誌譽為21世紀的新領導典範。 在成為科技教育實踐家之前,他是一名基金分析管理師。為了教12歲的表妹數學,他錄製影片上傳至Youtube,意外受到超高點閱率,讓他有了網路教育平台的想法,成立非營利機構可汗學院。目前製作4,000多部教學影片,含括數學、科學、經濟、人文藝術等。由於他的教學方法簡單易懂,每堂課不超過15分鐘,

並將生活主題融入課程,因此大受歡迎。至今,可汗學院已有超過2億3千萬人次觀看。 可汗認為,科技擁有極大的力量,能夠讓教育更靈活、更個人化,汲取出更多的獨創性與責任感,讓學習過程充滿尋寶般的樂趣。他所掀起的教育革命,不僅贏得美國意見領袖的讚賞,身為可汗學院使用者之一的比爾.蓋茲更是大力推廣。 譯者簡介 王亦穹 專職譯者,師大翻譯研究所畢,目前居住於南台灣,譯有《天虹戰隊小學》《天虹戰隊2傻夢成真》(寂寞)《天生就會跑》等書。 各方推薦006 推薦序:一個人的創新,改變了全世界-方新舟 008翻轉教育—「教學」先從「學教」開始 鄭漢文 012危機中的奇蹟-劉正鳴 015Yes, We

Khan!-陳怡光 017教育,沒有標準答案-鍾昌宏 020 序:給任何地方、任何人免費共享的一流教育 023 第一部 「教」是一門大學問當娜迪亞的數學家教 037樸實無華的影片 049專心處理內容 054精熟學習 058教育是如何發生的 065填補缺口 073 第二部 崩壞的制度質疑傳統 081普魯士教育 094空洞的乳酪式學習 101考試測出了什麼 108被分流的創意 113課後作業 117課堂大翻轉 129學校教育經濟學 132 第三部 前進真實世界當現實碰上理論 139可汗學院的軟體 144躍入真正的課堂 150遊戲與樂趣 159一頭栽入 162洛斯阿圖斯的實驗 170全齡教育

180 第四部 全球大學校擁抱不確定 189我的求學經歷 192只有一間教室的學校 199教學是團隊運動 204有條理的混亂是好事 209夏天的新想像 213未來的成績單 217服務弱勢 224學位的未來 232另一種面貌的大學 235結語:給創意多點時間 246 推薦序1 一個人的創新,改變了全世界 幾年前我在TED上看到「可汗學院」時,就想把它移植到台灣,因為我深信:翻轉教室,讓孩子成為更完整的人! 二十一世紀的世界是平的。台灣、美國與很多國家正在面臨競爭力下滑的危機,要解決根本問題,得從教育著手。過去二十年,各國政府在教育專家領導下,推動教育改革,花費大量人力、時間與金錢,

可惜多數成效都不好。 美國教育門外漢薩爾曼.可汗單槍匹馬創立的「可汗學院」,以一人之力幫助全世界的孩子,簡直就是當代奇蹟。「可汗學院」創下了令人讚嘆的紀錄:已錄製超過四千部教學影片、每月服務六百萬學生、全球有七千五百萬名使用者、影片觀看次數超過二億三千萬人次、練習題做了十億人次、全球有三萬個教室正在使用他的教材。「可汗學院」創造出來的學習成效,遠遠超過麻省理工學院開放學程的好幾倍。 這本書,記錄了可汗當初無心插柳創立「可汗學院」的來龍去脈。老實說,他的創業過程一點都不精采,除了在二○○九年辭掉對沖基金分析師的高薪工作時,有些財務壓力之外,幾乎沒有什麼驚心動魄的曲折情節。對於他的成功,很

多人好奇:為何是他,而不是能力更強的教育專家、財力更雄厚的財團或基金會? 答案是「創新」。在可汗學院,我們看見,一個人的創新,就能改變全世界。 可汗不是教育家。他剛開始是為了教自己的表妹及其他親友,自學成為一位老師。雖然擁有麻省理工學院的數學與資訊學位,但他從沒做過軟體工作。為了在有限時間幫助更多學生,他以自創教育軟體來擴大服務。他不是企業家,可是他有效管理自己最寶貴的資源(時間),堅持理想,吸引了矽谷最優秀的人才加入他的非營利團隊。從個別來看,每個領域都有比他更強更厲害的人,但是只有他能整合這些跨領域的頂尖人才,完成其他人做不到的事。 您也許會好奇:這樣的年輕人,台灣(或其他國家

)也有,為什麼我們卻沒有這種社會創新? 答案是文化。 即使當前美國面臨諸多挑戰,但她開放、創新、追求理想的文化仍然領先全球。試想,如果有一位台清交畢業的三十三歲年輕人,結婚不久、小孩未滿一歲、在台北租房。有一天,他突然想辭掉高薪工作去創業,沒有薪水、沒有清楚的未來,他的家長、老師、朋友會怎麼勸他?多數人會說他頭殼壞了,因為台灣社會鼓勵追求安穩,而非面對挑戰,解決問題。 台灣社會解嚴後的轉型過程緩慢、混亂而辛苦,但我們看到一線曙光。在貧富階級、城鄉落差越來越大的時代,有一小群人,願意在偏鄉蹲點,無私奉獻於弱勢孩子的教育。當上一波教改遺禍尚未清除、十二年國教的焦慮緊接而來之際,有一群人

,選擇不一樣的方法教育他們的孩子,期許孩子成為更完全的人。可汗的故事帶給這群人希望:教育可以不一樣,只要我們的焦點放在孩子身上,我們一定可以「點亮每個孩子心中的蠟燭,讓他發光、發亮」! 可汗花了很大的篇幅,描繪他對教育的看法及願景,其中,我們最認同的是「翻轉教室」。教育必須「因材施教」,學習要「主動積極」,可是,受限於經費、人力、大量生產的教育體制,老師光趕課都來不及,加上官僚作業,根本沒時間深入了解每一個孩子,解決他們的困難。 很多老師的初衷,是希望有足夠的時間、力氣、方法來「傳道、授業、解惑」。我們認為,「翻轉教室」可以一舉解決「因材施教」跟「主動積極」的難題。 有鑑於此,誠致

教育基金會在志工們的協助下,成立「均一教育平台www.junyiacademy.org」,錄製中文教學影片,幫助有心推動「翻轉教室」的老師減少趕課壓力,將寶貴的時間,拿來陪伴孩子找出天賦、解答疑惑、追尋未來的道路。我們期望台灣家長在十二年國教的環境下,能給孩子更多學習空間,培養終身自主學習的好習慣。 很高興這本書在台灣出版,讓更多老師、家長了解如何運用線上教育資源,達到「因材施教」和「自主學習」的目標。我們很榮幸地向各位報告,台東桃源國小因為使用「均一教育平台」,成為全台灣第一個「翻轉教室」的典範。 但願這本書能成為台灣教育的祝福,讓每一位老師、家長、學生,都能發揮自己的力量,點燃學習

之火,追尋自己的理想,照亮別人的未來。 誠致教育基金會董事長 方新舟 推薦序2 翻轉教育——「教學」先從「學教」開始 「當時我各科成績都很高,只是數學成績不理想,要不然我就會...... 如果我的孩子數學成績再好一點,那麼考醫學院是沒問題的......」 遠距數學教學是可汗學院的濫觴,而數學學習卻是很多孩子的心傷,甚至在層層挫敗的經驗下,形成自我預言的效應,一路加深習得性的失助,自然走入慢性的消沉或生命的悔懺。至今,「聽不懂」或「學不會」在傳統教學的氛圍中,仍然是件令人極為不安和可怕的事,「懂不懂」或「會不會」的逼問聲,讓不安的感染急劇加大,讓學習的興致快速流失。即便教育現場不斷降

低師生比率,或以補救之名不斷延長時數,但學生常陷入呆滯,學習成效依然黏滯。 兩年前,在均一中小學與方新舟先生一同觀摩數學教學,他與本書作者同樣是矽谷科技人,同樣以一股腦兒的傻勁栽入翻轉教室的實踐。那天不過是二十分鐘的可汗學院介紹,卻打開我的視界,也顛覆長期以來我所認識的教學風格。平台上網站架構的學習概念圖,自我精熟的自動布題、立即回饋的積點獎勵,細階化的解題策略、不露臉龐的影片教學,以及教練如何有效掌握學習者困境的圖表分析等,我驚覺一個跨越教學現場、翻越學校藩籬、超越傳統思維的教學正在發生。 回到教育現場,最迫切需要的不是教育專業或傲人經歷,而是如何以高度的教學熱忱成為開路先鋒,為荒蕪

的年代披荊斬棘,進而發展出作者所說的「教學團隊的運動」。就桃源國小為例:琢偉和貽雯先克服各項無線網路的環境限制,一路試著桌上型、筆記型再到平板電腦的操作;語言介面也從英語環境的可汗學院,逐步轉換成「均一教育平台」的中文環境。之後,紹平、幸慧、美君等,從不同領域加入,一個個改變教育型態的學習革命悄然發生,一個個孩子沉浸在主動、開放、自在和多元的學習風格中。 當學習工具改變、學習機會開放、學習內容高上雲端,以及學習主體得以自主時,新的教育型態將使得教與學之間的關係產生易位,教師已然不再是知識的主宰,講台上那個道貌岸然的「教者」,也應當適時讓出位置、騰出空間,反身成為「學者」,細究學生的學習「關

卡」,真正看待「指導」這件事。因為「學習」不再是依著一致的教學進度而行,不再是循著既定的目標接受安排,也不再是本著書本的框架經營班級。真正重要的是:讓學習主體主動的返回自由的本質,讓「學會」成為自我價值最高的酬賞。這也就是為什麼可汗學院的平台,不是以言者諄諄的「教師」為名,反而以發掘人才、開發潛能的「教練」做為和學習者一同成長的指導者。 薩爾曼.可汗從一個房間的教室,應用樸實的方法,跨接當代的網路世界,一舉翻轉教室的傳統生態,其所行的不外積極傳播普遍的善,讓財施(所有的人都能接受免費的一流教育)、法施(離苦的方法:學習不再是被動的要求)、無畏施(給怯弱者積極正面的鼓勵)的深情,沁入世界的角

落;也讓全時、全面、全程、全人的教育理想,成為生活普遍的事實。 台東桃源國小校長 鄭漢文 推薦序3 危機中的奇蹟 一個城市,兩個世界,決定了孩子的未來。 當社會經濟長期不振,貧富差距拉大,弱勢家庭日增,溫飽產生困難時,孩子的教育常處於被忽略的位置。再加上公部門的教育投資不足且不均,弱勢的孩子所獲資源更被稀釋,更難有翻身的機會。 看看十二年國教,爭論最多的,只環繞在少數明星學校的特色招生上,斤斤計較的只是分數與排序,少有在公民素質、弱勢照顧、教育均衡、教學品質上的關切。 從都會到偏鄉,我看到學習後段的學生、偏鄉的孩子、放棄學習的孩子,因陷入學習困境而逃避,部分欠缺家庭支持功能的

孩子,更逐步走向令我們憂慮的人生。 一九八三年美國教育部發表〈國家在危機中〉教育建言,二十五年後公布檢討報告〈負責任的國家〉,正向、虛心的面對國家教育所處的危機。反觀台灣,從城市到鄉村的觀察,我們的社會與教育正處於危機中,應是相當符合真實的看法,殷切期待大家能虛心的面對,並做出「負責任」的檢討與回應!因此我們不該默然以對,如何採取行動?採取何種行動?可汗提供了一個創造奇蹟的教育方法,產生巨大效果的學習革命。 一個看似平凡的構想,靠著熱情與創新,只運用近乎貧乏的個人資源,作者卻彌補了傳統教和學所難以克服的困境,符應現代社會學習的需求,創造了「教育無圍牆,學習無國界」的革命性效果,且影響深

遠。 除了網路教育平台的討論,可汗在書中也提供了教育的多面向觀點,極有創意和挑戰性,值得關心教育及專業人員對話與深思。 我們預期這是一場席捲全球的教育革命,幫助地球村的所有孩子。在這場教育革新運動裡,台灣並未缺席,台灣也有富理想和熱情的有心之士,已在進行符合台灣孩子需求的中文化「可汗學院」。 正視危機才能帶來轉機,也才有可能出現如可汗所創造的教育奇蹟。台灣曾經創造舉世矚目的經濟奇蹟,如今面對困境,也許應從教育著手,正視危機,再創另一波屬於我們的奇蹟。 前台北市士林高商校長、中正高中校長 劉正鳴 推薦序4 Yes, We Khan! 我們家的孩子

可能是薩爾曼‧可汗在臺灣最早且最年輕的學生。三年前我在《經濟學人》雜誌上讀到一篇報導有關美國加州洛斯阿圖斯學校正在進行一個「課堂翻轉」的教育實驗,上課時老師不講課改由學生回家自己看影片,而在學校原本上課的時間改成寫家庭作業,而且每個學生都是依照自己的進度在學習,最重要的是這套學習系統不但開放給全世界的人使用而且完全免費!於是我就幫當時還在讀小學的女兒和兒子建立可汗學院的帳號後開始上課。對明秀和明哲而言,像可汗學院這種自主學習的方式是最自然不過的,因為早在十年前姊姊明秀還沒去上小學一年級時,我們就跟臺北市政府教育局申請不去學校上課,在家實施非學校型態實驗教育。 由於我們家的孩子不在學校,可以

完全依照他們自己的速度和方式學習。像是先把不懂的部分搞懂了再學下個階段,卡住了的科目可以暫時放著先學別的,過一段時間換個方式再回來試試看。已經會的部分不用為了準備考試而浪費時間複習,沒有學校教育的統一進度和定期評量,孩子們學起來更快樂,更扎實,更有效。以明秀和明哲兩姊弟為例,弟弟明哲把可汗學院當電腦遊戲在打,為了收集稀有的特殊徽章,他會卯起勁來反覆練習同一單元的題目,直到可以連續答對六十題,贏得徽章為止!而姊姊明秀只在乎能盡快填滿她的「知識地圖」,只要一個單元達到精熟程度後就換另一個單元,絕不浪費時間多做練習題。 過去受限於國內「非學校」的課程與教材,家長多半只能用學校的教科書和參考書教孩

子,談不上完整的家長自主教育。但在後可汗學院的時代,不論是個人非學校教育,還是三十人以內的團體非學校教育,都可以依照每個孩子的學習方式和風格量身定做課程內容,而且完全免費。然而,可汗學院是全英語教學,其課程編排方式和學校上課的進度大不相同,對無法使用英語學習或需要配合學校進度的學校學生來說並不方便。幸好誠致教育基金會在二○一二年創辦了「均一教育平台」,把可汗學院的練習題中文化,並且將英語教學影片配上中文字幕,還新增了不少本土教學影片,更公布了平台內容與各年級南一版、翰林版和康軒版的課程對照表,讓每一位家長和老師都能參與這個全球大學校。 家長可以在每年五月和十一月底前向孩子戶籍所在地的教育局

處申請非學校型態實驗教育,無需考慮同年級學校學生的學習進度,也不用到學校參加定期評量,修業期滿後仍然有畢業證書可以繼續升學。老師可以由學校向教育局處申請教育實驗計畫,讓全校或部分學生使用均一教育平台來進行「課堂翻轉」的教育實驗,以突破我國教育現場長期多數學生學習意願低落的窘境。 在二十一世紀的今天,人才和資金一樣是沒有國界的,我們的孩子可以繼續接受十二年的十八世紀普魯士教育訓練成考試選手,或加入兩億人的家教課,跟比爾‧蓋茲的孩子一起學習,為將來從事那65%目前還沒存在的工作做好準備。這不是能不能做到,而是要不要去做的問題。Yes, We Khan. 保障教育選擇權聯盟總召集人 陳怡光 推薦

序5 教育,沒有標準答案 「老師,植物維管束中的韌皮部會運輸水分嗎?」一個國一學生在上課時的提問。明明自然課本將答案寫得清清楚楚,把這個有標準答案的問題丟給學生討論十多分鐘,學生竟然沒有被說服,還理直氣壯地大聲說:「即使考卷寫課本上的答案,但我心中還是有自己的答案!」無意間聽到的這句話,讓我非常非常震撼!即使有自己不同的想法,在考卷上卻只能寫出課本的標準答案,這真的是我想教出來的學生嗎? 過去的教學方式與內容偏重於事實知識的記憶,造成學生只會背誦,無法將知識活用,也沒有批判思考的能力,學生在傳統講述的學習過程中,不曾對「課本中的知識」產生任何懷疑。然而,事實真的是這樣嗎?許多在考卷上有

標準答案的題目,在真實生活其實不然,且這種只尋求標準答案的學習方式,除了寫考卷時有用,當學生們身處真實世界,面對的問題將更加複雜,不再有四個選項可挑的解答,甚至大多數是沒有標準答案時,學生要使用什麼樣的能力來抉擇或處理所遭遇真實情境的問題? 那堂課雖然結束了,但是學生的話一直縈繞在我腦海,於是我開始嘗試改變我的教學模式,諸如:讓學生在上課前先自主學習,包含學生自己畫課本重點,並將課文內容重點整理為條列或圖表呈現的預習筆記或概念圖;在上課前自行觀看教學影片學習單元概念;利用老師提供的線上評量系統,了解自己的學習狀況;在臉書的學習社群上參與討論;另外,我也要求學生自己審核作業繳交狀況,使學生

隨時掌握自己的學習進度。正因學生課前的自主學習,我在課堂上需要講述的時間減少,有更多時間可以進行論證式探究教學,以培養學生批判思考、溝通協商與問題解決的能力。課後,學生可以透過網路快速地互動與回饋,除了可以有學習的夥伴共同成長,亦讓課程從教室延伸至無所不在的自主學習。 隨著我的改變,學生也跟著轉變。實施新教學方式後,從觀察與回饋中發現學生不單增加學習動機,提升學習成就,且逐漸能將抽象的科學概念與日常生活結合,不再只會記憶與背誦,更能主動嘗試設計模型以說明科學概念。看到學生如此的改變與成長,我真的感受到教學的樂趣,並更加期待能與學生有更多的互動,一同學習共同成長。 我想老師們在剛進校園教

書時都充滿熱情,不論是面對學生或教育界的發展,都懷抱著使命感,但不得不面對的成績與升學壓力,讓當年研發出來各式創意教材教法都漸漸被吞噬,成績取向的升學壓力不僅抑制學生的創造力,也將老師的理想抹滅。現在,隨著十二年國教的推動,轉機慢慢出現,該是我們改變的時候了! 透過翻轉教室的上課方式,不論是可汗學院所強調的精熟學習,或是我想將空出的課堂時間用以培養學生批判思考與高層次的能力,都非常適合!這樣的學習方式可以因老師不同的需求而有不同的運用,對學生學習能力的提升、學習動機的影響更是深遠。看到學生因為調整學習方式的轉變與成長,心裡的感動真的難以言喻,希望我的介紹只是拋磚引玉,能邀請對教育界有重大貢

獻的諸位老師們一起來投入,有您的參與,或許翻轉的可以不單是教室,讓我們一起努力翻轉整個台灣的教育吧! 台中光榮國中生物老師 鍾昌宏 給任何地方、任何人免費共享的一流教育我是可汗學院的創辦人,也是元老級的工作人員,我名叫薩爾曼.可汗。讓世界上任何一個角落的人都能享有免費教育,一直是學院的目標。而我寫下這本書,是因為我相信教育與學習已來到一個千載難逢的轉捩點。傳統教育早已無法滿足我們日新月異的需求。傳統模式將學習變得被動,但世界卻需要我們主動處理資訊。傳統模式將學生依年齡分組,塞給他們進度劃一的教材,期望他們多少能學一些。這套模式在一百年前已不太合適,現在更是不符需求。儘管新科技帶來了希望,讓教

與學可以更有效率,但伴隨而來的惶惑,卻甚至恐懼,讓閃亮亮的新科技淪為乏人問津的裝飾品。傳統與新式教學出現了裂縫,導致越來越多的孩子墮入深淵。世界的變遷不斷加劇,教育即使出現大變革,速度不僅極為緩慢,也往往朝著錯誤的方向前進。每一天,甚至在每一堂課上,孩子所學與真正所需的差異越來越大。張嘴說話總是比動手做事簡單。這年頭人人談論教育,但結果好壞實在難說。政治人物每逢演說必提教育。在教育議題含糊不清卻又強勢的標準下,父母大聲表達自己的焦慮,既怕孩子程度落後,也怕孩子輸給競爭者。對手可能近在前兩排座位上,也可能遠在地球另一端。許多人談起教育跟討論宗教一樣,只管強力捍衛自己的見解,卻往往提不出可供檢驗的

證據。課程大綱應該更嚴謹或更寬鬆?考試究竟太多或太少?而一般標準化的考試,考的究竟是長期學習的成效,還是學生應付這類測驗的能力?我們是否真能幫助孩子變得主動、理解課程、進行創意思考,或只是在玩一場沒完沒了的空虛遊戲?成人也有自己憂心的事。學校教育結束後,我們的學習能力該何去何從?我們該如何訓練自己,不讓心智變得懶散又脆弱?我們是否還有學習新事物的能力?我們該到哪裡學習,又該如何著手?這些教育論戰都是有益的,證明了這個世界緊密連結、競爭激烈,「學習」占有重要地位。但問題來了。辯論並未促成進步,就算出現新的作為,往往也是政府由上而下推行的政策,對學習有利與否實在難說。曾有偉大的老師與學校證明,優秀

是教出來的,但他們的成功難以複製,影響也難以評估。我們已為教育問題投入大量精力與金錢,卻幾乎不見成效,有些人甚至打從骨子裡認為,我們不可能徹底改進教育。更令人憂心的是,許多人完全沒有危機意識。真正重要的不是畢業比例或考試成績,而是這些事物在人生中代表著什麼。關鍵在於天賦被發揮或虛擲?尊嚴被重視或抹煞。

數學科新式題型之初探~以國小四年級學童為例

為了解決康軒數學考卷解答7下 的問題,作者張維倩 這樣論述:

本研究旨在探討自編的「數學科第七冊學習測驗」的試卷與試題特性,以及此份學習測驗中,新式題型與傳統題型的分析比較,最後採問卷方式,了解國小四年級數學科教師對新式題型看法的差異情形。整個研究主要分為測驗與問卷兩部分,(一)測驗部分:研究者依據國內外相關的課程標準,參考「高職免試登記入學方案」公佈的新式題型,自編「數學科第七冊學習測驗」試卷,針對770名四年級學童進行施測,測驗回收後,對這份試卷進行相關的統計分析,如:信度、效度、難易度、鑑別度、試題特徵曲線繪製等;(二)問卷部分:調查不同背景的國小四年級數學科教師對新式題型看法的差異情形,共抽取46名教師填寫「數學科第七冊學習測驗」之新式題型評量

教師施測問卷調查表,以描述統計、單因子變異數分析、薛費法等進行統計分析。 綜合本研究的發現、分析結果與討論,歸納出下列結論: 一、 試卷與試題部分: (一) 信度為.9089,是一個理想(good)的數值,顯示受到誤差的影響不 大,具有使用價值。 (二) 效標關聯係數r=.6533,p=.0001,達顯著正相關,表示能預測學生 在學的成績表現。 (三) 總分呈現負偏態的分布,顯示低分的比例低,高分的比例高,符合 研究預期的目標。

(四) 難易度平均值為.77,符合預期的中低難度要求,整份試題無困難題 目,符合重要的教育目標-全體學生都能學的數學。 (五) 鑑別度平均值為.36,試題評鑑為優良。 (六) 試題特徵曲線走向呈現左下往右上平滑的攀升,沒有鑑別度為負的 試題,其中有4題的曲線在能力值最高時,未達最頂點,表與其他試 題相比,是稍難的試題,還有部分試題的曲線在某階段呈現水平, 但都不寬,表示學生要突破的關鍵點不難,雖然試題都有猜測率, 但是有65%

是介於可接受的.3範圍內。 二、 新式題型與傳統題型比較部分: (一) 新式題型信度係數值為.8087,傳統題型信度係數值為.9035,傳統 題型的信度值高於新式題型,原因可能是:新式題型的猜測率較傳 統題型為高。 (二) 新式題型難易度係數值為.78,傳統題型難易度係數值為.76,新式 題型較傳統題型容易,其中新式題型的難易度值分布範圍較廣,所 以,新式題型在命題過程,彈性較大,只要題目設計良好,可將整 份測驗的難易度控制在

想要的範圍之內。 (三) 新式題型鑑別度數值為.33,傳統題型鑑別度數值為.40,傳統題型 有較高的鑑別作用。其中新式題型與傳統題型,鑑別度大於.4以上 的試題,難易度範圍全部介於.4~.8之間,顯示鑑別度高的試題,不 一定很難,只要命題命的好,容易的試題依然可以有良好的鑑別度 數值。 (四) 新式題型與傳統題型的特徵曲線皆呈左下到右上的圖形,亦即所有 試題的得分期望值會隨著能力值升高而升高,其中各有2題的曲線未 達頂端,屬

於稍難的題目,新式題型對一般能力或高能力的學生較 具鑑別作用,傳統題型對低能力的學生較具鑑別力。 (五) 新式題型和傳統題型在基本架構與命題原則上有所不同。 三、 問卷部分: (一) 超過五成以上的受試者贊同如下的看法:編排上有所不同、內容上 有所不同、題目設計更活潑、題目設計更生活化、是一種能讓人接 受的評量、出題方式有較大的發揮空間、編製測驗是可勝任的、願 意編製測驗來評量學生的學習成就、批改上比較容易、能區分學生 的程度

、作答方式能吸引學生、能測出學生較高層次的能力。 (二) 超過五成以上的受試者不贊同如下的看法:題目設計上更清晰易 懂、編製測驗需花費較多時間。 (三) 不同學校、性別、年齡、學歷、教學年資的教師,對新式題型的看 法無顯著差異,顯示受試者對新式題型的看法具一致性,有共識。 最後,根據研究發現,就測驗與試題統計分析方面與對未來進一步的 研究方面,提出一些相關建議,以供有關人員參考。

數學奧林匹亞特訓班的一年:從奧林匹亞競賽看資優生特質與數學之美(二版一刷)

為了解決康軒數學考卷解答7下 的問題,作者史帝夫.奧森 這樣論述:

數位時代來臨,如今不管是財務投資、產業分析、科技研發、生物醫學模擬等,共同的趨勢便是:強烈需索擁有「數學」背景的人才。在這資訊爆炸的時代,擁有整合資訊、分析趨勢的能力,你便能超前時代,洞悉未來。 有一群熱心積極的數學教育人士,一直努力帶領學生體驗數學的終極樂趣。每一年,全球各國都會組隊參加數學奧林匹亞盛會,這可說是全球高中生最頂尖的數學競賽。歷年來台灣也有許多高中生代表參加比賽,成績斐然。 本書的初衷便是追蹤採訪美國代表隊成員的成長故事,深刻描述這些數學高手從排拒「資優生」身分到逐漸接納的心情轉折,以及家長與老師既期待又怕傷害孩子發展的心情;更走訪關心資優教育的教師與教育學者,描繪

出數學資優教育的全貌。 然而這些天才孩子為什麼如此熱愛數學?我們是否可以從中得到一些經驗,幫助其他人也能體驗數學之美和學習的樂趣?也就是藉由資優教育的經驗,藉由了解這些最能激發創意、潛能與學習興趣的教育方式,當做一般數學教育的最佳借鏡,這才是本書最珍貴的寶藏。 作者簡介 史帝夫.奧森(Steve Olson) 美國科學新聞記者,擅長將深奧難懂的生物科學以淺白說明性文章介紹給外行讀。他所著的《人類基因的歷史地圖》(Mapping Human History)進入美國國家圖書獎決選名單,並贏得美國科學作家協會所頒發的科學社會獎,也獲選為《發現》雜誌之2002年最佳科學書籍、《圖書館期刊》之

年度最佳科技書籍。奧森也為《亞特蘭大月刊》、《科學人》、《科學》等雜誌撰稿。他目前住在美國馬里蘭州的貝什斯達市。 譯者簡介 齊若蘭 台大外文系畢業,美國北卡羅萊納大學教堂山校區新聞碩士,曾任職好時年出版社、《天下雜誌》、《康健雜誌》。譯作包括《數位革命》、《目標》、《複雜》、《彼得.杜拉克的管理聖經》、《從A到A+》、《基業長青》、《毒舌頭與夢想家》、《真希望我20歲就懂的事》、《杜拉克談高效能的5個習慣》、《為什麼A+巨人也會倒下》等,及合譯《科技頑童沃茲尼克》;並曾採訪整理《棋局雙贏──苗豐強的全球化策略》,以及參與Discovery頻道【台灣人物誌】《西瓜大王陳文郁》、《趨勢科技張明

正》以及《與自然的對話:會呼吸的房子》等紀錄片之企畫及腳本編寫。 出版緣起 002導讀1 走出資優競賽的迷思∕曾志朗導讀2 從奧林匹亞看資優生∕陳昭地導讀3 數學腦力激盪的美好經驗∕游森棚新版推薦1 拿牌不難,當上國手才難∕曾俊雄新版推薦2 邁向數奧之路∕繆友勇 前言PART 1 前進奧林匹亞第1章 啟發第2章 方向 PART 2 發現高手的特質第3章 洞察力第4章 競爭第5章 天分第6章 間奏:下午休息時間2第7章 創造力第8章 興趣廣泛,多才多藝第9章 驚嘆數學之美 PART 3 戰績揭曉第10章 決勝時刻第11章 奧林匹亞之後 附錄 解答與注釋參考文獻感謝辭國際數奧金

牌得主經驗分享 新版推薦1 拿牌不難,當上國手才難 你知道國際奧林匹亞競賽(數學、物理、化學、生物、地球科學、資訊)中,全世界獲得總獎牌數最多的單一學校是哪個國家的哪一所高中嗎? 答案是中華民國台北市立建國高中。 曾有學生統計過,一位建中生如果想要當選國際數學奧林匹亞競賽(簡稱IMO)的國手,最長的路徑要經過十二道關卡二十五次資格考,學生笑說:國手拿牌不難,要當上國手才難! 身為建中數理資優班導師及數學老師,常有親朋好友對這些IMO國手深感好奇。本書以IMO第四十二屆美國六位選手為主角,藉由作者的介紹,可滿足某些方面的好奇與回答某些疑問,包含這些國手的家庭背景如何?父母如何

教養?幾歲就顯露天分?特質為何?在家庭、學校的表現如何?老師如何教導?自身如何學習?及未來的成就?透過這本書可以一見端倪。 對中學數學老師而言,隨著譯者齊若蘭女士的引領,可以看到整個IMO的實況轉播,了解IMO的題目是如何產生、競賽的實際過程、選手考試時的解題思路、分數的協調、獎牌的發放;更可以對美國的數學教育環境有所認識,這些皆對我個人助益頗大。 看完這書本你或許會問,台灣的國手如何?我自個兒改寫唐朝佛教禪宗六祖惠能的話:「人雖有南北,慧性本無南北;台灣與美國不同,慧性有何差別?」 曾俊雄(本文作者為台北市立建國高中數理資優班導師暨數學老師) 新版推薦2 邁向數奧之路

參加數學奧林匹亞競賽非常辛苦,在建中擔任數理資優班與科學班導師,從培訓過程與陪伴競賽選手的成長,個人對有志參加數學奧林匹亞競賽的同學提出一些建議: ●必須從小培養數學概念,提早學習數學理論; ●懂得天馬行空的馳騁想像力,將抽象的數學概念轉換成其他形式的數學語言或符號; ●有時也要留一些空白時間讓思緒自由飛揚,去散步或者玩一些遊戲軟體; ●願意與同伴一起討論,不吝將自己的想法與別人分享; ●要有能夠集中思考四小時的耐力,中間除了上廁所、吃東西以外,就是想、想、想,還是想。大部分人持續思考到第三小時,腦筋容易呈現一片空白與混亂,此時要能跳脫雜亂去釐清與思考,這不是一般人能夠完成的;

●要有抗壓性,失敗時要懂得檢討,不是每一個人都一帆風順,一路上可拿金牌獲優勝,要能承受壓力,更要在短暫失落傷心後,馬上再重新出發; ●要培養多方面的興趣,更養成運動的習慣,舒緩緊繃的身心; ●學習數學的歷程非常寂寞,要結交一些好朋友,彼此互相打氣與鼓勵。 ●很高興看到這一本介紹數學奧林匹競賽的書籍,本書不是介紹應考題目,而是探討數學競賽與資優人才的相關議題,值得關切數學奧林匹亞競賽的教師、學生與家長一起閱讀。 繆友勇(本文作者為台北市立建國高中數理資優班與科學班教師) 導讀1 走出資優競賽的迷思 台灣的教育對知識的表現是特別敏感的,因此,「如何評量出知識的高低」這件事就成為學校教

學的重點,在大考頻繁、段考不斷的教育環境下,學生們若不能在身經百戰的體驗中變成考試能手,就會被錯誤的認定在往後發展的道路上,前途無「亮」! 是的,我在上一個句子中特別強調「錯誤的認定」,是有意發洩我對這整個社會把「績優」當做「資優」的唯一標準的不滿。因為教育界的研究者以及科學界的大老們,一方面口中討伐「唯智主義」的科學考試遺毒,一方面卻總是樂於擔任各種「資優」競賽的代言人,他們心中想的不外乎「發掘天才」越早越好,且「天才救國」論在經過知識經濟的迷人外衣包裝後,更添加了珠光寶氣的風光。 問題是,無論教育界或科學界,對「天才」的界定永遠是模糊不清的,也從來沒人好好檢討,到底這幾十年來各類奧

林匹亞競賽金銀牌得主中,有多少人是成就非凡的?還是只有比一般「稍好」一點的成就而已?根據美國的統計數據,這些小時了了的「天才」雖不至於大未必佳,但充其量也不過是「so so」而已! 倒是有一項數據更值得我們關心。如果我們不要由「小時了了」去預測「大注定佳」,而反過來由後來的大成就去尋找他們小時候的人格特質,則我們看到的是,有太多的例子呈現小時「不」了了、大反而佳的型態。愛因斯坦當然是最明顯的例子,邱吉爾、畢卡索也是一樣,歷史上更充斥了像這樣的例子,哥白尼、林布蘭、巴哈、牛頓、貝多芬、康德,甚至達文西,以他們小時候的成績表現,是絕對進不了資優班的。 也許,有人馬上指出來,莫札特四歲就會作

曲了,不是天才是什麼?但沒有人仔細去思索,他四歲時所做的曲子,有哪一首是流傳至今的?他後來的大成就,其實是建立在他六歲以後每年超過3500個小時的艱苦鍛鍊上。還有,莫札特爸爸培養兒子的苦心與不停的敦促,才是莫札特小時候有那樣顯著成就的緣由。當然,沒有人能否定莫札特一生的偉大成就,但那跟他小時候是否是天才絕對是兩回事,後天的訓練是不可以被忽視的。 另外,一個令人擔心的現象是,某一類能力資優班的設置,會造成某些具有潛力但尚未發揮、因之被屏除在班外的學生,從此不再從事該項可能有相當潛力的工作了。這種「標記」的反效用其實是滿傷人的,尤其心理測量有太多的不穩定性,更是「績優」取代「資優」的禍首,這樣

的錯誤所造成的「機會」落差,才是社會不公平的緣由。因為太強調競爭,太早把學生分類,又無好的分類準則,使原本應該開放的教育平台,變成大多數學生望「台」興嘆的結果,這樣的反淘汰就讓教育失去公正性的真義了。 當然,績優生中一定有不少真正的資優生,及早找出他們給予更豐富的訓練,一定可以提升能力的品質,帶給這個社會更多的創意。但這樣的期待並沒有那麼如人所願。1980年代中期,美國有一個大型研究,定名為「重訪天才」(Genius Revisited),針對紐約市最有名的亨特學院之附屬小學(Hunter College Elementary School)追蹤其三十多年來畢業校友的事業成就。亨特學院附小

創立於1920年,設立宗旨是要為美國培養未來的學術精英,因此,只收IQ在155以上的學生,它也擁有紐約市薪資最高的師資,學校的設備更是一流。但這高級訓練營的成效如何?竟然沒有一位諾貝爾獎得主,也無普立茲獎的超級明星,而且在各個學術領域中,更無「家喻戶曉」的人物。整篇報告以「這眾多校友的成就還可以啦(simply okay)」,而且筆觸充滿了失望的音調。所以,「天才兒童」不一定是「天才成人」,也不一定有「天才的創意」! 類似結果的報告也出現在其他領域的才能班中,加拿大安大略(Ontario)的報告是針對運動員特別訓練營,結論是:「有些開始很好,但最後並不好,但也有開始很糟,最後卻很好的。」(

Start good and go bad or start bad and end up good.)這樣的結論雖然令人失望,但卻一針見血戳破我們對資優班訓練營的期待。 當這本書的主編把譯稿交到我手上時,我花了兩、三天仔細研讀作者對數學奧林匹亞美國隊的成員所做的介紹,也對其反省數學奧林匹亞競賽的迷思留下很深刻的印象,但我最欽佩的是他能從觀察競賽的多年經驗中,去思考數學解題歷程中各項認知與心理的因素。何謂洞察力?何謂創意?有個別差異嗎?男生的數學能力真的優於女生嗎?什麼是先天的賦予?什麼是後天的養成?這些都是值得教師、家長、校長、教育行政主管以及高舉教育改革大旗的人士謹慎思考的問題。

我讀到好書就會反覆思索好幾天,這本書確實是讓我想了好幾天,才決定為它寫了這篇帶有很多個人意見的導讀,希望引起更多人對「過度強調競爭之負效應」有更多的討論。 曾志朗(本文作者為中央研究院院士) 導讀2 從奧林匹亞看資優生 不得不說,《數學高手特訓班》一書的出現,讓人重新思考教育見地、檢視教學手段。 國際數學奧林匹亞競賽(IMO)是全球數學優異學生較勁、切磋的舞台,本書場景鎖定在2001年由美國主辦的第四十二屆IMO。作者史帝夫.奧森一路跟著該年參加IMO的美國代表隊,以其細膩的文筆記錄了整個活動,並訪談許多專業學者,描述書中七位主角(六位美國國手及一位前屆選手兼輔導員)的成長歷程以及參與

數學大賽的經驗,特別是家裡及學校教育環境對他們的影響。 我是台灣參加2001年IMO的團長,閱讀本書時,感受格外深刻。當年IMO的最後成績揭曉,美國隊摘下四金二銀,與俄羅斯隊並列第二名,其中兩面金牌由瑞德和蓋布瑞這兩名學生獲得,他們雙雙拿到滿分的成績。這兩名學生亦曾參加1998年由台灣主辦的第三十九屆國際數學奧林匹亞,也都拿到了金牌,瑞德甚至締造了連續四屆摘金的紀錄,至今無人能打破。 相較於美國在1974年第一次參加IMO,台灣第一次參加則是在1992年(第三十三屆),那一年由俄羅斯主辦。翌年,台灣在土耳其舉辦的IMO以總分排名世界第五,比美國當年成績還好,擠進了世界IMO強隊之列,也

因為成績優異,遂爭取到1998年主辦第三十九屆IMO的資格。綜觀台灣歷屆成績,最好的排名是第五名,最好獎牌數為三金三銀;而在2001年美國主辦的第四十二屆IMO中,台灣隊獲得一金五銀,排名世界第九名。 根據我的觀察,參加第四十二屆IMO的美國隊國手在書寫數學解題方面的能力頗佳,其中有一半是外國移民子弟,尤其是來自亞洲(中國、韓國、越南)。而這幾位國手除了數學方面的才華,他們幾乎另有一項專長,那就是音樂,每個人幾乎都有擅長的樂器。至於台灣,參加IMO的學生一般來說都相當傑出,唯在書寫數學解答方面的能力,還有待提升訓練水準。 本書另外還有個重點,就是對於資優生與資優教育的探討。我參與IMO

選評有好多年了,也持續追蹤我國參加奧林匹亞競賽學生的後續發展,發現數學資優生在學習上異於一般學生的某些特性。我發現他們對數學的興趣早在小學高年級時就展現出來,到了國中階段則已經確定。他們對於研究解答問題的態度主動、積極,比一般學生更肯花時間接受數學知識及相關理論與概念,無論是思考能力、直覺能力、綜合能力、抽象化能力、數學解題能力及推廣能力都高人一等,而且習慣長時間獨自思考解決問題,非不得已不輕易請教師長。此外,他們的創造力也異於常人,從經常有創新性特殊解題方式的國際數學競賽中更可見一斑。 就我對這些參加數學競賽的資優生之觀察,不難發現他們的家庭管教方式都相當民主化。同時體認到在看待資優教育

時,創造良好的數學教學環境、提升加速數學學習能力、並引導他們做獨立研究及正確的數學方式是很重要的。 本書引經據典,提出許多資優教育學者和心理專家的論著見解,深入探究創造力的問題。此外,針對六位美國選手在四十二屆IMO的表現過程,尤其是他們做最佳解題時的心境與原創力的方法都有詳細的描述,而對於歷屆選手的成就,作者也有部分著墨。而譯者齊若蘭女士忠於原著,她的辭藻豐富、文筆流暢,使本書更具可讀性。特別推薦給所有關心數理資優教育的老師、家庭及學生閱讀!(陳懿文整理) 陳昭地教授(本文作者為師大數學系教授) 導讀3 數學腦力激盪的美好經驗 什麼是數學競賽?如果讀者完全沒有概念,底下是一個典型的問

題。 班上有25個人,坐在教室裡5×5的座位上。現在新學期到了,要換座位。能不能使得每個人換完座位後都坐在原來位置的旁邊(前、後、左、右皆可)? 我誠摯希望讀者可以停下來試一試這個問題。然後你就會知道為什麼這麼多聰明的小孩對數學如此著迷,數學競賽又是多麼有趣以及不容易。 國際數學奧林匹亞競賽 讀者手上的《數學高手特訓班》是一本談論數學和數學教育的書。這本書以2001年國際數學奧林匹亞競賽(International Mathematical Olympiad,簡稱IMO)的過程串起整本書。為了使讀者很快進入情境,先簡單介紹一下 IMO。 IMO始於西元1959年,第一屆於羅

馬尼亞舉行,只有九個國家參加。之後除了1980年之外,每年皆舉辦(台灣為1998年主辦國)。第四十七屆甫於2006年7月在斯洛維尼亞的首都利比安那舉行,未來2007、2008、2009年的東道主分別是越南、西班牙、德國。 近年來參加的國家已經穩定在九十個左右,每個國家至多派六名選手。絕大多數的國家都派滿六位選手。選手必須是不超過二十歲的高中以下學生。考試分成兩天,每天四個半小時,一共只考六題,每天三題,難度遞增。每題7分,滿分是42分。 分數居於所有選手中的前二分之一可以獲得獎牌。獲得獎牌者按照1:2:3的比例分別得到金牌、銀牌、銅牌,因此約40人可獲金牌,80人可獲銀牌,120人可獲

銅牌。若沒有得牌但是有完整答對一題的選手獲得榮譽獎。 關於這本書 數學牽涉到許多符號,這些符號其實是一種語言,在精熟語言之前很難欣賞語言的美。也因此,數學的科普書籍最難寫。讀者手上的是一本相當有企圖心的數學科普書,不止完整呈現了2001年IMO,更主要的是順藤摸瓜討論許多嚴肅的議題。 實際上這本書對於競賽本身著墨不多,反而對於數學、數學家傳記、數學教育、資優教育、心理學、社會學等議題花了極大的篇幅。因此與其說這是一本談數學競賽的書,不如說這是一本藉由數學競賽這個事件,全面綜覽介紹相關理論的書。對於爭議性的議題(男生是否比女生有數學天分、數學家是否都很早慧、先天和後天的爭議等)本書都

兩面俱呈,咸信讀者在閱讀完全書後將有許多收穫。各章的主線大概是這樣的。 第一章的情景為IMO開幕前。接著提及美國的幾個資優教育計畫,討論了「男生比較有數學天分」這個迷思。第二章,比賽開始。隨即介紹了數學解題競賽在數學發展上長久以來的傳統,接著討論了數學課堂上如何教數學的論戰。第三、四、五、七、八、九章的情景分別是第1、2、3、4、5、6題,隨著每一題題目的介紹,同時介紹一個選手的求學經驗和個人背景,每一章也各自有探討的議題。第三章談數學家的早熟,以及文字∕圖像思考的理論。第四章談「競爭」在推動創造與進步過程中扮演的角色。第五章討論「天才」和「天分」這兩個模糊的概念,亦提及優秀的表現到底是先

天天分或是後天努力的論戰。第七章談到「創造力」的來源和理論。第八章提及對資優生的追蹤--是否在成人之後仍然有傲人的成就,或是淪入「小時了了大未必佳」的批評中。第九章稍嫌離題,花了許多篇幅介紹費馬大定理的背景及解決過程,雖然威爾斯(Andrew Wiles)是書中2001年IMO的頒獎特別來賓,他的成就也的確是人類心智的驕傲。第十章的場景是比賽的評分協調、成績公布與頒獎。此章順道提及了科學研究與數學競賽的差異,威爾斯對數學研究精闢的言論也非常值得回味。最後一章追蹤了書中各主角的現況,附錄是各個問題的解答,以及許多值得研讀的研究文獻。 盡顯數學迷人之處 書中真正對IMO著墨並不多。IMO只

考六題,看起來似乎簡單,但是實際上非常困難。IMO 每年題目難度不一,但通常只要在六題中答對二題半至三題就可以拿到銅牌,金牌要答對四題半至五題以上。 這些題目有多不容易?跟讀者分享一個故事。2006年IMO我個人擔任國家代表隊的領隊,這一年題目是近十年來題目最難的一屆,只要28分就可以拿到金牌(2005年IMO要35分才有金牌)。壓軸的第六題是這樣的: 對於凸多邊形P的每一邊b,固定b為一邊,在P內部做一個面積最大的三角形。試證: 對P的每一邊,按上述方法所得的三角形面積總和至少是P的面積的兩倍。 這個問題和前述換位子問題的難度相差簡直不能以道里計。記得批改第六題時,我看著考卷搖頭

嘆氣,這一題我們六位選手全部零分。選手們真的很努力,但就是攻不破這個難題。這成績很糟嗎?不。這一題的困難度寫下IMO的歷史新紀錄--498個各國身經百戰、精挑細選出來的選手中,此題得到七分的只有8位,然後掛蛋零分的有471位。 因此這些選手之中隱藏著非常特殊的,未來有機會大放光芒的數學人才。這絕對不是巧合--從1990年開始,四年一頒的數學界最高大獎費爾茲獎得主,每一屆的得獎人中都有往年的IMO得牌者。1990年德林斐特(Vladimir Drinfeld),1994年的約科(Jean-Christophe Yoccoz),1998年的博切茲(Richard Borcherds)與高爾斯(

Timothy Gowers),2002年的拉佛格(Laurent Lafforgue),以及今年(2006 )的陶哲軒(Terence Tao)和裴瑞爾曼(Grigori Perelman),在中學時代都在IMO拿過獎牌。 讓我們回到一開頭的換位子問題。也許讀者已經花了一些時間嘗試,試了好幾十次,就是差那麼一點點。我們會開始懷疑題目的要求是否根本辦不到--於是原來的問題轉化成一個猜想: 不可能換完座位後每個人都坐在原來位置的旁邊。猜想需要證明。證明是建構在邏輯推理之上的論證,這是數學與其他科學最不同的地方。我們來欣賞底下絕妙的證明: 證明:將25個座位按照西洋棋盤一樣交錯塗上黑白兩色

。假設左上角的座位是黑色的,則一共有十三個黑色座位,十二個白色座位。如果要順利換位置,則原本坐在黑色座位的人要換到白色座位去。但是這是不可能的,因為白色座位不夠多。因此不管怎麼換都不可能成功。 數學的神奇在於,一旦證明出來就是斬釘截鐵。不用再試了,換座位絕對不可能。我希望讀者可以理解這個論證,從而理解為什麼數學如此迷人,理解為什麼這麼多的學生可以為了數學廢寢忘食。我更希望讀者可以體會,一個沒看過類似問題的學生如果能在有限的時間之中想出這樣天外飛來一筆的解答,是多麼令人驚異。 弦外之音 《數學高手特訓班》經由大量的訪談、側寫、資料分析及文獻整理,內容可說是豐富。但原書作者畢竟不是身在

其中,因此以下的一些面向很值得思考。 首先,只有極少數的選手在選拔過程中不曾感受到壓力。IMO名額有限,要出線成為國家代表隊是非常競爭的。理論上IMO是個人賽,但是比較各國總分是不成文的習慣,各國的競爭也是非常激烈的。我從在建中任教多年,到現在擔任領隊,看到各階段選手在整個選拔及考試過程中的心路歷程,真是點滴在心頭。在這方面本書少有提及,是小小的缺憾。 其次,在IMO之中,選手的心理素質和努力比起天分更為重要。選手要有連續幾個小時盯著一個問題抽絲剝繭分析問題的耐心,以及克服無計可施或做不出來的焦慮。再者,選手必須要學會一個非常難的本領: 一方面盡全力爭勝、挑戰自己的極限,另一方面要接受

人外有人的殘酷事實。最後,至少就我所知,每一個選手都非常努力。近年來IMO的問題愈來愈難,縱使再有天分,沒有經過刻苦的努力仍然難有滿意的成績。 書中幾乎把每一個解答都稱為有資格放入數學家艾狄胥所稱的《天書》(The Book)之中,這個評價未免過譽。這些選手提供的解答的確精巧,但是以專業的眼光來看,還不至於不可思議。事實上,IMO累積幾十年來也才頒過三個解題特別獎,這些特別獎才是真正有資格放在《天書》裡的。 資優生有很多面向,書中六位主角的同質性相當高。但無論如何,資優生總是充滿創意以及幽默感,且在不知不覺中測試各種極限。書中對於這方面的描述非常精準,比如一個簡單的遊戲可以發展出各式各

樣的花招。至於數學競賽,則要在很短的時間內想出一個難題的解答,有些難題根本就是嚴肅學術研究的特殊情形。參加競賽的選手會把自己訓練成擁有一個本領:在有限的時間內極端集中注意力,用盡一切想得到的方法旁敲側擊、抽絲剝繭、做大量的實驗找規律,然後靈光一閃,得到一個完美的解。解數學題是非常個人的、非常內在的心智活動,像是在房間中摸黑尋找開關,每個人摸索的過程都不盡相同。但是一旦找到了開關,大放光明,一切都變得清清楚楚。 找到開關的喜悅,就是數學家持續從事學術研究而無怨無悔的動力。數學是一門嚴格的科學,所有定理的推導都架構在邏輯推理上。定理或有深淺之分,但是這種追尋永恆事物的心以及不朽的渴望,是數學家

一輩子追尋的目標。 IMO在某方面和做數學研究是一樣的,都要經過大量思考和累積大量的經驗才能有一些進展。但是這兩者又非常不同,競賽是尋找設計好的題目的解答,但是數學研究連題目和解答在哪裡都不知道,數學研究需要更多的耐心與熱情,是更大的挑戰。並非每一個擅長數學競賽的人都適合做數學研究,也並非每個數學大師都擅長數學競賽。因此,對數學有興趣的學生切莫有競賽結果定終身的誤解,也不要有必須多才多藝的迷思。比起快速解題,數學家或許更習慣也更欣賞慢工出細活的深刻工作。但是無論如何,只有鍥而不舍的努力才能真正一窺數學的堂奧。 台灣的現況 讀者可能非常好奇台灣的現況。的確,台灣有非常多的故事可以寫,

也許有機會再向讀者介紹。筆者的網誌上也有一些有趣的故事可供參考。 台灣自1992年起參加IMO後,一直維持約在全世界10±5名,是不錯且穩定的成績(再次強調,IMO是個人賽,國家排名是非正式的)。我們的國手選拔有幾個關卡。第一個關卡是每年三月舉行的亞太數學競賽(APMO),約居於前二十五名的學生可進入一共三個階段的國手選訓營。選訓營選拔出六位國手,進入四月底開始一路到七月初的五個階段國手培訓營,七月上旬出國比賽。選訓營和培訓營主要都安排在假日,但根據這幾年的經驗,選手們也都能把課業處理得好。 每年我們約有一百名學生可參加APMO。來源有三,一為去年參加過而今年仍符合資格者。二為參加教

育部舉辦之資優營及亞太營(每年二月,名單皆由各校推薦) 表現優良的同學。三為每年教育部全國能力競賽前三等獎的同學。以上制度已經行之有年,每年資優營和亞太營總是非常令人興奮,人才濟濟,共聚一堂。聰明的學生互相激盪,而未來的大科學家很有可能就在其中,這是非常美好的經驗。 台灣因為升學主義的積弊難除以及刻板的生涯規畫,並非所有深具潛能的學生都能自由選擇並得到上述充分的資訊。有些學生根本連參加的機會都沒有--或者家長學校不鼓勵,或者學校沒有資訊或傳統,或者是其他的原因。基礎科學的人才可以推動社會大進步,這方面值得我們努力。 學生的潛能是無限的,教育的目的就是要讓每一個人發揮最大的潛能。愈聰明的

學生愈不要用框框和規則限制,太早設定目標或是限制太多對於資優學生是傷害。只要提供機會、環境和視野,學生就會發展得很好。書中有一句話相當真確:「每位數學奧林匹亞選手都記得,他們生命中有些關鍵時刻帶來深遠的影響。」 最後用書中的一句話作結:「藉著觀察這群奧林匹亞代表隊成員如何解決數學問題,我們至少可以從中一窺能夠造就人類偉大突破的特質。」 游森棚(本文作者為國立高雄大學應用數學系教授,2006年國際數學奧林匹亞競賽中華民國代表隊領隊) 第8章 興趣廣泛,多才多藝在國際數學奧林匹亞競賽揭幕前幾天,美國隊接受電視節目《早安美國》的訪問。在兩個大人(領隊迪圖,以及贊助者之一阿卡邁科技公司的首席科學

家雷登〔Tom Leighton〕)陪伴下,他們六個人全都擠進華盛頓特區的小小攝影棚中。訪談開始前,製作人決定讓主持人拿孩子們從沒聽過的數學題目來問其中一位隊員,至於究竟由誰來回答這個問題,情況有一點混亂。隊員大都以為會由歐茲來回答問題,歐茲因為長得帥,個性又隨和,逐漸變成美國隊的發言人。但是沒有人告訴歐茲這件事,而歐茲又以為他們會問蓋布瑞,因為蓋布瑞是隊上實力最強、反應最快的數學高手之一。所以當主持人說:「接下來有個數學問題,我知道歐茲會回答這個問題。你要怎麼樣用一個19度的角來建構出1度的角?」整個情況顯然會變成一場大災難。歐茲原本很可能在全國電視觀眾面前大大出醜,當時他的親朋好友(等於他

的全世界)都坐在電視機前觀看,攝影鏡頭聚焦在他身上,其他人也都滿懷期待地等他回答。結果歐茲說:「這個嘛,你可以把19度角連續畫十次以後,變成190度角,再減去其中的180度角,就剩下10度角。然後你用10度角的兩倍減去19度角,就得出1度角。」節目主持人完全不曉得歐茲在說什麼,他們轉頭問雷登:「他說得對不對?」雷登回答:「對。」主持人顯然大大鬆了一口氣,繼續問一些他們覺得比較自在的問題。很少有人能像歐茲這樣熟練地回答這個問題。大多數人早已忘了要如何用圓規和尺來畫角,所以根本不知道該從何開始。甚至許多數學專家都可能受到現場的特殊布景或電視攝影機的影響,或因為臨場壓力而驚慌失措。歐茲泰然自若的態度

正說明了一件很重要的事情,當奧林匹亞參賽者的數學知識不夠充分時,他們還可以仰賴其他資源,而且有很多不同的資源,例如有的人很會隨機應變,有的人十分果決。而且每個人都有數學以外的特殊才能,等他們長大成人之後,這些才能會對他們的人生產生巨大的影響。鍥而不舍的解題高手幾年前,絕對沒有人料到歐茲居然會在美國奧林匹亞代表隊扮演發言人的角色。七年級教過他的老師還記得他:「很謙虛,說話聲音輕柔,絕不說大話。每個人都很尊敬歐茲,因為他很有才華。但是我從來不認為他是個領導人才。」歐茲在1983年出生於紐奧良,當時他的父母才剛從以色列移民到美國沒幾年。(他說,父母的背景「摧毀了我學習南方口音的機會」。)歐茲的父親是

個工程師,歐茲上小學之前,由於父親的工作關係,他們舉家搬到密西西比州的首府傑克森市。傑克森市矗立於密西西比中部大片田野和森林之間,是這個農業州的大都會和交通樞紐,也是民眾購物、用餐和逛科學博物館的地方。儘管星巴克和塔吉特(Target)大賣場一家家冒出來,傑克森市仍然保有鄉間的寧靜和遺世獨立的氣氛。一直到五年級為止,歐茲念的都是公立小學,但他的父母看出他驚人的學習能力,明白他需要更大的挑戰。於是歐玆升六年級時,轉學到南方教學最嚴格的私立學校——聖安德魯教會學校(St. Andrews Episcopal School)。聖安德魯在1947年創校,校訓是「我們一定會找到出路,否則就自己造一條路」

。聖安德魯中學位於傑克森市北方的樹林裡,在美國小說家福克納(William Faulkner, 1897-1962)筆下,那裡「景象開闊的松林間點綴著山茱萸」,但如今開路機很快剷平了林地,蓋起一棟棟一百多坪的住宅。學校大門前有一個小湖,岸邊矗立著木頭十字架,對岸則有一個雖然不大但顯然十分精緻的天文台。密西西比交響樂團則在可以容納五百名觀眾的新劇場中演奏,慶祝劇場開幕。歐茲從一開始就是很特別的學生。「他文章寫得很好,對歷史也很感興趣,」大衛(Pam David)說,他在歐茲轉學的第一年擔任他的六年級老師,目前是這所中學的校長,「他是個好學生。」但他在數學上的表現特別出色。「我們得不停想些事情讓他

忙,」華特利(Marcia Whatley)說,他是歐茲六年級時的數學老師,「他教我的和我教他的一樣多。」

想知道康軒數學考卷解答7下更多一定要看下面主題

康軒數學考卷解答7下的網路口碑排行榜

-

#1.超級翰將國二的價格推薦- 2023年2月| 比價比個夠BigGo

6折出售含習作解答超級翰將國中數學講義4 教師用書翰林版國二下2下第四冊國中數學參考 ... 7折【國二下(國八下)講義】111下康軒麻辣講義翰林超級翰將講義南一學習標竿 ... 於 biggo.com.tw -

#2.康軒國中數學影音頻道

康軒 國中數學影音頻道彙整13大類教學影片,免登入、免下載! ... 概念類影片包含:尺規影片、90秒學數學、知識概念影片;解題類影片包含:課本解題、習作解題、歷屆基 ... 於 www.945enet.com.tw -

#3.網路上關於康軒數學考卷解答7上-在PTT/MOBILE01/Dcard上的 ...

2022康軒數學考卷解答7上討論資訊,在PTT/MOBILE01/Dcard上的升學考試資訊整理,找康軒數學測驗卷下載,康軒數學單元卷解答,康軒考卷在Instagram影片與 ... 於 edu.gotokeyword.com -

#4.康軒數學考卷解答7下 - 餐飲貼文懶人包

提供康軒數學考卷解答7下相關文章,想要了解更多康軒數學考卷解答8下、九年級自然考卷解答、南一數學考卷解答相關餐飲資訊或書籍,就來餐飲貼文懶人包. 於 dining.socialinfotw.com -

#5.教科書章節

1 上南一數學 · 1 上康軒國語 · 1 上康軒數學 · 1 上翰林數學 · 1 下南一數學 · 1 下康軒國語 · 1 下康軒數學 · 1 下翰林數學 · 高一上三民歷史 · 高一上南一公民 ... 於 learning.cooc.tp.edu.tw -

#6.康軒數學考卷解答

康軒數學考卷解答 109學年下學期國中康軒版自然電子書1年級含課本、活動紀錄簿含 ... 康軒七年級數學考卷解答- 前端觀察61up愛學習是一個趣味學習軟體,針對1-6年級的 ... 於 tyap.bpt-mediation.nl -

#7.XYZ軟體補給站光碟破解大補帖資訊合輯(XYZ教育王)

DAC7730-3 · 111學年上學期國小1-6年級校用卷+門市卷+作業簿解答+習作解答+輔助 ... 國小康軒隱藏卷(單課練習卷(單元練習卷)+單元複習卷+單課卷+單元卷+段考卷+數學八 ... 於 xyz88.net -

#8.👨🏫七上康軒數學習作1-2整數的加減(國一數學) - YouTube

國中一年級上學期(七上) 康軒 版 數學 習作1-2整數的加減https://ez456.blogspot.com/2022/07/blog-post.html💙國一 數學 已經全部上完,全套免費的課程, ... 於 www.youtube.com -

#9.國中數學版本對照表 - LearnMode 學習吧

110下. 七下. 八下. 九下. 翰林. 翰林. 翰林. 康軒. 康軒. 康軒 ... Top(返回頁首) / ☆返回版本對照總表. 翰林版─國中數學【七下/ 數學2】知識架構對應版本 ... 於 www.learnmode.net -

#11.翰林雲端學院- 線上學習首選- 免費試用小中高課程

翰林雲端學院全臺國小、國中、高中線上學習第一品牌,超過1300間學校的學生家長老師唯一推薦。e評量、e名師、e家教貼合108新課綱,切合會考學測最新趨勢,幫助孩子有效 ... 於 www.ehanlin.com.tw -

#12.7下- 優惠推薦- 2023年1月| 蝦皮購物台灣

康軒 國中『學習講義』7下國一下國文英語數學自然歷史地理公民附解答(國一)○大 ... 翰林7下『實力評量卷』國文/英語/數學/自然/社會第2冊(國一下)國中考卷國中測驗卷. 於 shopee.tw -

#13.康軒數學考卷解答7下的評價費用和推薦,EDU.TW、YOUTUBE

康軒數學考卷解答7下 的評價費用和推薦,在EDU.TW、YOUTUBE、DCARD和蕭彤雯這樣回答,找康軒數學考卷解答7下在在EDU.TW、YOUTUBE、DCARD就來教育學習 ... 於 edu.mediatagtw.com -

#14.【康軒數學考卷解答4下】【小四考卷】108下-康軒版-... +1

康軒數學考卷解答 4下:【小四考卷】108下-康軒版-...,康軒版#四年級#考卷#新挑戰測驗卷購買【小四考卷】108下-康軒版-測驗卷-4下....【小熊書坊】108下康軒數學重點 ... 於 tag.todohealth.com -

#15.康軒數學考卷解答,大家都在找解答。第1頁 - 旅遊日本住宿評價

康軒數學考卷解答 ,大家都在找解答第1頁。,桃園市, 市立大成國中, 七年級, 107 上學期, 歷史, 第三次段考(期末考), 康軒, 9286. 新北市, 市立興南國小, 一年級, ... 於 igotojapan.com -

#16.數學 - 全國中小學題庫網- 國家教育研究院

新北市, 市立興南國小, 四年級, 107 上學期, 語文領域, 國語, 第一次段考(期中考), 康軒, 13,095. 新北市, 市立文聖國小, 二年級, 106 下學期, 數學領域, 數學 ... 於 exam.naer.edu.tw -

#17.翰林出版hle.com.tw

111下e名師課程全面上線新春學習必備課程,帶你成績兔飛猛進 ... 111翰林學測精彩解析-社會考科 · Image. 111翰林學測精彩解析-數學考科. 於 www.hle.com.tw