心房纖維顫動英文的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦楊興生,孫靜平寫的 久坐久站,小心肺栓塞 和(美)孫靜平的 心臟比較影像學:案例分析都 可以從中找到所需的評價。

另外網站西藥資訊| 就醫指南| 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院也說明:英文 商品名 ... 適用於最近6個月內有陣發性或持續性心房纖維顫動(AF)或心房撲動(AFL),且目前處於竇性節律(sinus rhythm)狀態或即將接受治療成為正常節律的患者,可 ...

這兩本書分別來自金塊文化 和人民衛生所出版 。

國防醫學院 醫學科學研究所 高啟雯所指導 謝慧玲的 以疾病不確定感理論發展整合性心動健康網路照顧模式提升心房顫動病人因應策略之成效探討 (2021),提出心房纖維顫動英文關鍵因素是什麼,來自於整合性照顧、移動健康醫療、心房顫動、疾病不確定感、因應策略。

而第二篇論文國防醫學院 護理研究所 高啟雯所指導 陳佳佑的 腦中風後患者疲憊及其相關因素之探討 (2021),提出因為有 腦中風、疲憊、社會支持、焦慮、憂鬱、睡眠品質的重點而找出了 心房纖維顫動英文的解答。

最後網站心臟房顫是怎麼回事 - Todding則補充:房顫(心房纖維性顫動, 英文Atrial Fibrillation)讀作A•tre•al fi•bril•LA•shun,簡稱AFib。房顫是最常見的心跳(或稱為心律)異常類型。它讓你的心跳變得沒有規律或 ...

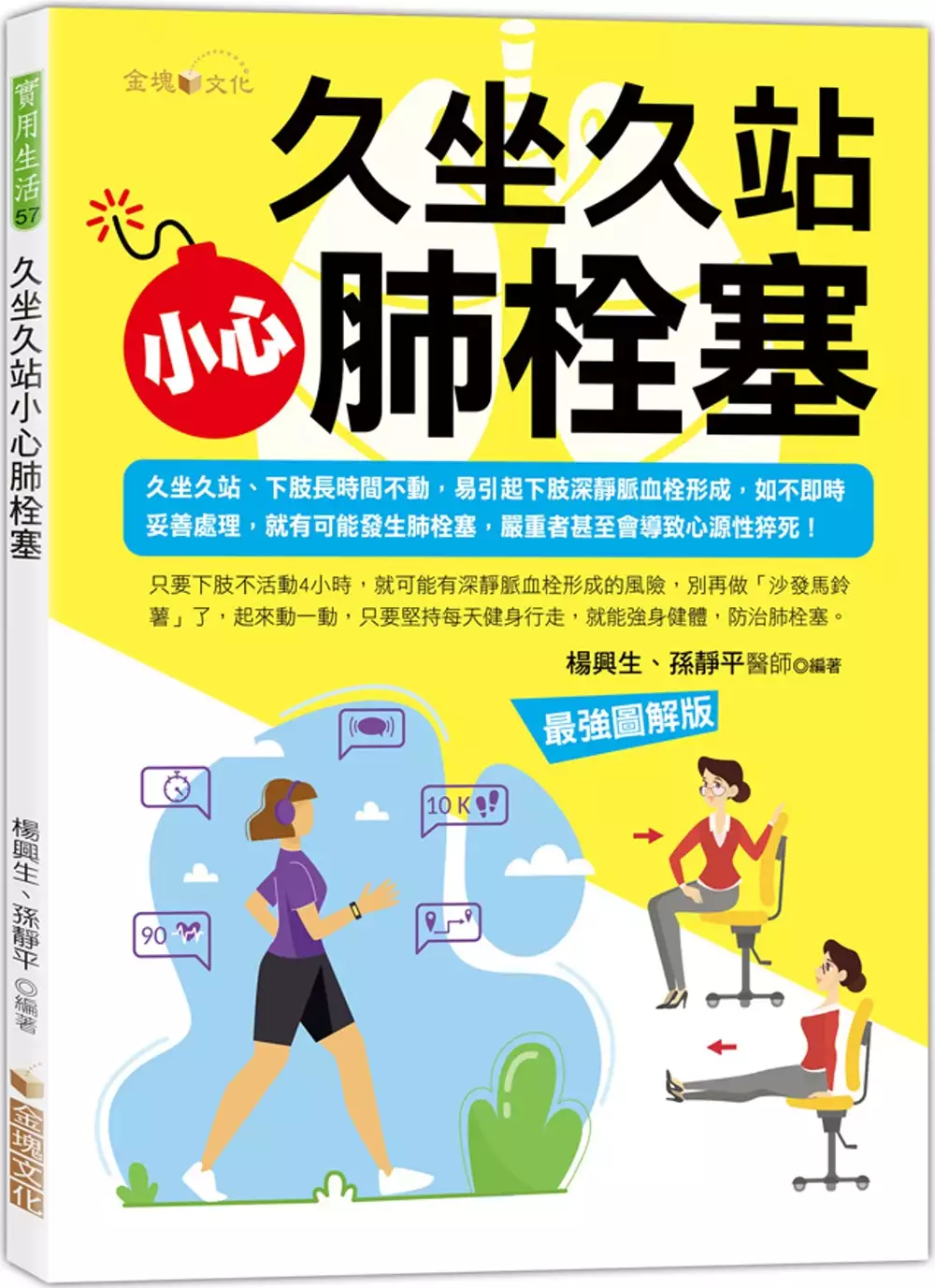

久坐久站,小心肺栓塞

為了解決心房纖維顫動英文 的問題,作者楊興生,孫靜平 這樣論述:

最強圖解版 久坐久站、下肢長時間不動,易引起下肢深靜脈血栓形成,如不即時妥善處理,就有可能發生肺栓塞,嚴重者甚至會導致心源性猝死! 長時間沉迷於電玩遊戲的年輕人、日夜打麻將的中老年人,因久坐不動引起的下肢深靜脈血栓導致肺梗塞的案例不少;另外,搭乘長途飛機長時間坐在狹窄的空間裡,如果再加上飲水不夠,身體缺少水分,在下肢靜脈血流速度減慢的情況下,血液內的有形成份便容易掛壁、沉積,使得發生下肢靜脈血栓的機率大增。 本書提出長時間不活動下肢會引起深靜脈血栓的原因、預防方法,及堅持每天走路鍛鍊對防治肺栓塞的重要性。 只要下肢不活動4小時,就可能有深靜脈血栓形成的風險,堅持

每天健身行走,就能強身健體,防治肺栓塞,且延年益壽。 易發生肺梗塞導致猝死的人群 久坐久站連續4個小時不活動,就會增加下肢靜脈血栓形成的風險。 人坐著的時候,上身、腳踝、膝蓋、大腿呈三個90度的彎曲;久坐不動時,腿部肌肉的收縮減少,下肢血流減緩,因而下肢靜脈血栓形成的機率就會顯著增加,在醫學臨床工作中,見到由於長時間沉迷於遊戲或上網的年輕人、日夜打麻將的中老年人,因久坐不動引起的下肢深靜脈血栓導致肺梗塞的案例不少。 另外,長時間坐在狹窄的空間裡,尤其是中老年人,例如搭乘長途飛機經常需要10多個小時,如果乘坐的是經濟艙,坐在狹窄的座位上雙腿不動,也不離開座位往過道

中去走一走,如果再加上飲水不夠,使得身體缺少水分,在下肢靜脈血流速度減慢的情況下,血液內的有形成份便容易掛壁、沉積,發生下肢靜脈血栓的機率就會更大;坐長途旅遊巴士也可能發生同樣的情況。 久站也會導致小腿肌肉緊張,使得無法自主收縮,同樣也會影響血液回流,從而導致下肢靜脈血栓的形成。這些人群諸如進行教學工作的教師、需要坐著開車的職業駕駛、百貨公司的售貨員、美容美髮業從業人員等,他們需要長時間保持一個不動的姿勢,因而靜脈內形成血栓的風險相對都比一般人高。 下肢深靜脈血栓如何形成? 血栓,通俗的說法就是「血塊」,為什麼我們的身體裡會有血栓?人體血液中存在著凝血系統和抗凝系統,

在正常情況下,二者保持著動態平衡,以保證血液在血管中能正常流動,不會形成血栓,但在某些特殊情況下,如久坐久站時因為血流變慢,靜脈自主收縮性下降或喪失,凝血因數病變,或血管受損傷時,導致凝血功能亢進或抗凝功能削弱時,則會破壞這種平衡,使人處於「易栓狀態」,這時就容易形成血栓。 如何預防肺栓塞? 1.提高肺梗塞的警惕性 引起肺栓塞,然後導致肺梗塞的栓子,80%〜90%來源於下肢的深靜脈,其次是盆腔、前列腺靜脈、髂靜脈和右心中的栓子,因此,如有下肢深部靜脈炎、骨折、手術後、分娩或心房纖維顫動病史的患者,一旦出現類似肺炎的症狀,應高度警惕肺栓塞的可能性,並立即去醫院就診,以便及早獲

得正確的診斷,也才能即時給予精準的治療,例如經導管無創取栓、溶栓或抗凝治療等都是很有效的治療方法,所以說肺梗塞是可以治療的。 2.腿部小血栓,自測早知道 單腿腫脹是深靜脈血栓非常重要的臨床表現之一,如能及早知道深部靜脈血栓的存在,及早進行精準的處理,即可避免後果嚴重的肺梗塞情況發生。 自測方法如下:坐在椅子上,屈膝,伸直小腿,在膝蓋骨下緣10公分處,用卷尺測量小腿的周徑(公分),兩腿分別所測得的周徑差為2公分或以上才有識別意義,腿的徑圍大的一側,可能即存有深靜脈血栓。 3.防血栓,適時活動下肢很重要 為了防止下肢深靜脈血栓的形成,簡而易行的方法就是固定時間活動下肢。

活動下肢是防止下肢深靜脈血栓形成的必要措施,當必須長時間坐在空間狹窄的座位上,如長時間飛行的經濟艙座位裡,或是長途旅行的旅遊巴士裡,經常動一動下肢、改變體位,或定時到走道上去走走,都是極為重要的。 需要長期臥床的病人,應該在床上經常做深呼吸和活動下肢(可在他人的幫助下進行),由於下肢外傷,尤其是骨折後,會使血管壁不光滑,因而容易形成血栓,因此手術後應盡可能早日起床活動。 4.長途旅行要備三件寶 ˙彈力帶:它是由天然乳膠製成的,常作為在家或出差時的健身訓練工具,它可有效改善肌力、身體的活動能力和靈活性,是一種易於攜帶,使用起來簡單方便,且十分有效的小型體能訓練工具。 ˙醫用

彈力襪:它是一雙經由特殊設計、具有醫療功效的彈性襪,主要靠其漸進式壓力,由腳踝處漸次向上遞減,收縮小腿肌肉,以預防靜脈充血,使血液回流至心臟,可預防靜脈血栓形成和靜脈曲張。 ˙帶蓋水杯(一杯水):在較密閉、乾燥和較狹窄的空間裡,如果飲水少了或不飲水,會造成血液黏稠度增高,使得血液流速減慢,這時血液中的有形成分就容易在血管壁碰撞沉積,繼而形成血栓。 不管是搭乘長途飛機或坐長途旅遊巴士時,或是現時許多青、中年人時興長時間自駕旅遊,成員應該各自帶一個有蓋的水杯,以便飲水,有蓋可防旅途顛簸時杯裡的水不會外溢,而當處在這種情況時,建議每小時飲水量至少100毫升。 辦公室健身操 1.頭

髮、頭皮的按摩 上班族腦力消耗特別大,特別容易感到困頓,根據中醫理論,腦為「君主之官,神明出焉」,另外,因於解剖上頭皮與大腦間血行交通密切的關係,而設計了按摩頭髮、頭皮的健身操,方法如下:用木梳或手指做梳子,從前額向後腦「梳頭」,左、中、右各梳10次,必須讓梳子輕輕觸及頭皮,這樣做不但對頭髮及頭皮有按摩保護作用,而且對大腦皮質有輕微的刺激,能促進腦殼內外的血液循環,從而達到提高大腦工作效率的目的。 2.坐著也能動一動 ˙鍛鍊小腹正面的提腿動作:坐在椅子上,雙腳合攏提起,再放下,重複這個提升、放下的動作,可以鍛煉小腹正面。 ˙鍛鍊側腹的提腿動作:打側身坐在椅子上,身體重心放在

單側臀部,手可扶住桌面,合攏雙腳並重複做提升、放下的動作,可以鍛煉腰兩側的肌肉。 3.辦公室健身操 ˙拉椅背:雙手向後拉著椅背,頭抬高,挺直背部。這個動作可以鬆弛背部及頸部肌肉。 ˙拉頸肌:坐在椅子上,用手繞過頭頂按著頭側位置壓下。這個動作可以舒緩肩頸部肌肉,做動作時切記放鬆肩膀,挺直身體。 深靜脈血栓和肺梗塞常見問答 Q:肺栓塞可以預測嗎? A:下肢靜脈的血栓,也包括上肢、頸部等部位的血栓,如果因某種因素脫落進入血液,則可隨血液流入心臟的右心房、右心室,進一步進入肺動脈,引起肺梗塞。根據血栓脫落的栓子的大小不同,肺梗塞的部位、嚴重程度,以及預後也各不相同,如果

脫落的栓子很大,隨血流流至肺動脈主幹,或左右肺動脈的分叉處即被阻擋而阻塞,則肺臟立即無血液供應,心臟也即時無血流,患者會立即發生休克,甚至死亡;如果栓子很小,或是細小而多個的栓子,則隨血流進入肺小動脈,或肺動脈末端的肺毛細血管而引起栓塞,在這種情況下,根據栓子的多少,其臨床表現、嚴重程度和預後也各不相同。 總而言之,下肢深靜脈血栓已形成且未經治療的患者,高達40%〜50%的人可能會發生肺栓塞,患者若早期進行抗凝治療,肺栓塞的發生率可降低至4%左右,但不能完全消除發生肺栓塞的風險;此外,以今日的醫學科技,即使是醫務人員也不可能準確判斷哪些患者會發生肺栓塞、何種程度,和何時發生? 本書

特色 專業──作者為醫學博士,曾任心臟內科主任、內科教授、博士研究生導師,心血管內科學術委員會主任委員,中華醫學會心內科學術委員會常務委員,以臨床經驗為背景,深入解讀肺栓塞預防及治療的方法。 實用──本書從易發生肺梗塞導致猝死的人群、肺梗塞的成因及預防方法、肺梗塞的治療方法、預防下肢深靜脈血栓的舒活健身操,並提出20則有關深靜脈血栓和肺梗塞的常見問答。 簡明──本書以簡明的文字解說醫學知識,搭配舒活健身操的實作技巧,是易發生肺梗塞、肺栓塞高危人群的實用保健手冊。

以疾病不確定感理論發展整合性心動健康網路照顧模式提升心房顫動病人因應策略之成效探討

為了解決心房纖維顫動英文 的問題,作者謝慧玲 這樣論述:

正文目錄正文目錄『表』目錄 IV『圖』目錄 V『附錄』目錄 VII中文摘要 VIII英文摘要 X第一章 緒論 1 第一節 研究背景、動機及重要性 1 第二節 研究目的 7第二章 文獻查證 8 第一節 心房顫動疾病簡介 8 第二節 疾病不確定感理論 15 第三節 疾病不確定感相關研究 22 第四節 整合性健康網路照顧模式的發展及運用 31第三章 研究架構與假設 36 第一節 研究架構 36 第二節 研究假設 37 第三節 名詞界定 38第四章 研究方法與過程 43 第一節 研究設計 43 第二節 研究對象及場所 45 第三節 研究工具 46

第四節 研究工具之信效度檢定 52 第五節 研究過程 59 第六節 研究倫量 63 第七節 資料處理與統計分析 64第五章 研究結果 66 第一節 心房顫動病人的基本屬性68 第二節 心房顫動病人的症狀困擾、疾病知識、社會支持、疾病不確定感、因應策略及心理困擾之前後測情形 76 第三節 介入「整合性心動健康網路照顧模式」對於心房顫動病人症狀困擾、疾病知識、社會支持、疾病不確定感、因應策略及心理困擾之成效 85第六章 討論 107 第一節 心房顫動病人的基本屬性現況分析 108 第二節 介入「整合性心動健康網路照顧模式」對於改善心房顫動病人症狀困擾之成效 111

第三節 介入「整合性心動健康網路照顧模式」對於改善心房顫動病人疾病知識之成效 113 第四節 介入「整合性心動健康網路照顧模式」對於改善心房顫動病人社會支持之成效 115 第五節 介入「整合性心動健康網路照顧模式」對於改善心房顫動病人疾病不確定感之成效 117 第六節 介入「整合性心動健康網路照顧模式」對於改善心房顫動病人因應策略之成效 119 第七節 介入「整合性心動健康網路照顧模式」對於改善心房顫動病人心理困擾之成效 121 第八節 研究限制 124第七章 結論與建議 125 第一節 結論 125 第二節 建議 127參考文獻 129附錄 141『表』目錄表1. 資料處理

與分析 65表2. 心房顫動病人之人口基本屬性 70表3. 心房顫動病人的疾病特性 74表4. 心房顫動病人症狀困擾、疾病知識、社會支持、疾病不確定感、因應策略及心理困擾之前測與後測結果 83表5. 以 GEE 方法探討整合性心動健康網路照顧模式於心房顫動病人症狀困擾改變之成效 86表6. 以 GEE 方法探討整合性心動健康網路照顧模式於心房顫動病人疾病知識改變之成效 89表7. 以GEE方法探討整合性心動健康網路照顧模式於心房顫動病人社會支持改變之成效 92表8. 以GEE方法探討整合性心動健康網路照顧模式對於心房顫動病人疾病不確定感之改變成效 95表9. 以GEE方法探討整合性心動健康網路

照顧模式對於心房顫動病人因應策略改變之成效 98表10. 以GEE方法探討整合性心動健康網路照顧模式對於心房顫動病人心理困擾改變之成效 103『圖』目錄圖1. 不確定感理論架構 21圖2. 研究架構圖 36圖3. 研究設計 44圖4. 流程圖 67圖5. 兩組在第三版症狀頻率-嚴重程度評估量表之症狀頻率次量表平均分數於前測、後測第一個月、第三個月與第六個月的變化 87圖6. 兩組在心房顫動知識量表平均分數於前測、後測第一個月、第三個月與第六個月的變化 90圖7. 兩組在醫療社會支持量表平均分數於前測、後測第一個月、第三個月與第六個月的變化 93圖8. 兩組在中文版Mishel疾病不確定感量表平

均分數於前測、後測第一個月、第三個月與第六個月的變化 96圖9. 兩組在簡易因應量表之應對因應策略次量表平均分數於前測、後測第一個月、第三個月與第六個月的變化 99圖10. 兩組在簡易因應量表之迴避因應策略次量表平均分數於前測、後測第一個月、第三個月與第六個月的變化 100圖11. 兩組在醫院焦慮憂鬱量表平均分數於前測、後測第一個月、第三個月與第六個月的變化 104圖12. 兩組在醫院焦慮憂鬱量表之焦慮次量表平均分數於前測、後測第一個月、第三個月與第六個月的變化 105圖13. 兩組在醫院焦慮憂鬱量表之憂鬱次量表平均分數於前測、後測第一個月、第三個月與第六個月的變化 106『附錄』目錄附錄一

心房顫動病人基本屬性量表 附錄一附錄二 第三版症狀頻率-嚴重程度評估量表之症狀頻率次量表 附錄二附錄三 心房顫動知識量表 附錄三附錄四 醫療社會支持量表 附錄四附錄五 中文版Mishel疾病不確定感量表 附錄五附錄六 簡易因應量表 附錄六附錄七 醫院憂鬱焦慮量表 附錄七

心臟比較影像學:案例分析

為了解決心房纖維顫動英文 的問題,作者(美)孫靜平 這樣論述:

本書收集了62個經典案例,包括罕見和具有挑戰性的先天性心臟疾病,以及其他複雜的心臟疾病,配有精確的心臟成像靜態圖像和動態影像。 作者對每個心臟疾病的所有成像模式做了描述,比較了每種成像模式的特點,並對每個特定病例進行了分析討論,為每種心臟疾病的診斷與治療提供了重要的參考資料。 孫靜平,曾任解放軍總醫院高幹病房心內科主任, 北京軍區心內科主任, 美國俄亥俄州Case大學醫學院客座教授,及克利夫蘭心臟中心(The Cleveland Clinic Foundation) 臨床高級研究員, 現任美國Emory大學醫學院教授,香港中文大學客座教授。已發表中文著作6本,英文著作2

本,主譯重要著作6本均為國內外重要出版社發行。在國際知名雜誌上共發表論文154篇,曾被重要的國際會議邀請為講者80次,在各種重要的國際會議報告並發表摘要118篇。為美國心臟病學院的第一位中國籍院士和美國心臟病學會理事會委員,並為16個國際知名英文雜誌的編委或審稿人。 楊興生,醫學博士,醫學哲學博士(比利時魯汶大學),曾任解放軍總醫院心血管內科主任,主任醫師,教授,博士研究生導師,全軍心血管內科學學術委員會主任委員,全國科技進步獎評委,軍隊科技進步獎評委,國家自然科學基金評委會評委和軍隊新藥評委會評委。同時任中華醫學心血管分會常務委員,《中華心血管病雜誌》等10種醫學雜誌常務編委或編委。現任

美國心臟病學院院士,美國心臟病學會顧問委員會委員,香港中文大學客座教授。出版學術專著16部,發表中、英文論文162篇。 第一部分 成人先天性心臟病 案例1 主動脈與左心室間瘤樣擴張通道併發二葉主動脈瓣重度狹窄 案例2 左冠狀動脈異常起源於主肺動脈幹 案例3 右冠狀動脈起源異常 案例4 主動脈弓中斷併發主動脈-肺動脈窗 案例5 先天性矯正型大動脈轉位 案例6 冠狀動脈瘺 案例7 酷似腫物的右心房界脊 案例8 十字交叉心併發右心室雙出口 案例9 雙腔右心室併發室間隔缺損 案例10 先天性單純雙孔二尖瓣 案例11 Gerbode缺損:左心室-右心房間的缺損 案例12 肺

葉隔離症 案例13 部分性肺靜脈異位元連接併發繼發性心房間隔缺損 案例14 肺動靜脈畸形 案例15 右肺發育不良併發先天性心臟病 案例16 巨大右心房憩室 案例17 Shone綜合征 案例18 主動脈瓣下膜 案例19 心上型完全性肺靜脈連接異常 案例20 三尖瓣閉鎖 案例21 孤立性三尖瓣發育不良 案例22 無頂冠狀靜脈竇 第二部分 動脈疾病 案例23 自發性主動脈瓣破裂導致急性主動脈瓣關閉不全 案例24 二葉主動脈瓣根部膿腫併發假性動脈瘤 案例25 系統性紅斑狼瘡併發冠狀動脈血管炎 案例26 主動脈夾層 案例27 巨大Valsalva無冠竇瘤併發血栓 案例

28 孤立性肺血管炎 案例29 巨型左心室假性室壁瘤 案例30 沙門氏菌主動脈炎:老年人發熱和背痛的罕見原因 案例31 左心室外膜下室壁瘤:急性心肌梗死的罕見併發症 案例32 冠狀動脈疾病和系統性血管炎 第三部分 心臟腫塊 案例33 左心房原發性血管肉瘤 案例34 非典型左心房內乳頭狀彈性纖維瘤 案例35 心臟脂肪瘤併發心室性心律失常 案例36 原發性心臟嗜鉻細胞瘤 案例37 心臟左心房內橫紋肌肉瘤 案例38 異常的心臟彈性纖維瘤 案例39 肺和心臟炎性肌纖維母細胞瘤 案例40 靜脈平滑肌肉瘤心臟轉移 案例41 導管消融治療心房顫動併發左心房壁內血腫 案例42

原發性心臟淋巴瘤:兩例罕見病例 案例43 左心房和左心耳腫物 案例44 轉移性心臟淋巴瘤 案例45 腎癌轉移至心臟 案例46 甲狀腺癌轉移的心包腫瘤 案例47 梭形細胞肉瘤:多心腔腫塊的罕見病例 第四部分 心肌病和心肌炎 案例48 爆發性心肌炎 案例49 心臟澱粉樣變性 案例50 肥厚型心肌病併發心尖室壁瘤 案例51 致心律失常性右心室發育不良 案例52 Danon病 案例53 急性嗜酸細胞性心肌炎 案例54 緻密化不全性心肌病併發心尖室壁瘤 第五部分 其他 案例55 主動脈假性動脈瘤與右心房瘺 案例56 感染性心內膜炎併發二葉主動脈瓣和二尖瓣瓣膜瘤 案例

57 白塞病的心腔內血栓 案例58 心臟包蟲病 案例59 成像技術對縮窄性心包炎的診斷 案例60 左心耳反轉 案例61 下腔靜脈篩檢程式破裂、移位併發心臟多處損傷 案例62 二尖瓣前葉瘤:主動脈瓣心內膜炎的罕見併發症 附錄 視頻

腦中風後患者疲憊及其相關因素之探討

為了解決心房纖維顫動英文 的問題,作者陳佳佑 這樣論述:

背景:腦中風患者容易出現疲憊的情形,它不像典型的疲憊,並不會隨著休息而改善,患者可能在腦中風後因為缺乏精神或體力,對身體、認知和情緒造成影響,不僅造成病人及家庭的負擔,更容易導致患者出現心理困擾,影響整體生活品質。國內研究的主軸以疲憊在癌症患者或血液透析患者,針對腦中風患者疲憊及其相關因素的相關研究探討仍顯匱乏,因此引發研究者進行關於腦中風後患者疲憊及其相關因素之研究。目的:探討腦中風後患者疲憊及其相關因素。方法:本研究為橫斷式相關性研究,在北臺灣某醫學中心的神經內科門診以立意抽樣招募診斷為腦中風的患者,使用自我報告問卷評估病人疲憊程度、社會支持程度、焦慮憂鬱程度及睡眠品質的現況,問卷包括「

社會支持量表」、「醫院焦慮與憂鬱量表」、「匹茲堡睡眠品質量表」以及「疲憊嚴重程度量表」。採用之統計方法包含:描述性統計(次數分配、百分比、平均值、標準差)、推論性統計-獨立樣本t檢定(Independent sample test)、單因子變異數分析(One-way ANOVA)、皮爾森積差相關分析(Pearsonsproduct moment correlation)、多元線性迴歸分析(Multiple Linear RegressionAnalysis)進行分析。結論:腦中風患者的主要照顧方式、罹患腦中風時間、腦中風類型、腦中風位置、腦中風嚴重程度(NIHSS 量表分數)、合併症(甲狀腺疾

病、帕金森氏症)、使用藥物(抗癲癇藥)、社會支持量程度、焦慮程度、憂鬱程度與睡眠品質情形與腦中風後患者疲憊程度呈現相關性,而腦中風後患者疲憊程度的有效預測因子為罹患腦中風時間、腦中風嚴重程度(NIHSS量表)、焦慮與憂鬱程度,其可解釋之總變異量43.4%,因此,若能提供適當的介入措施以預防疲憊及減輕心理困擾,則可能幫助疾病控制及改善生活品質。

心房纖維顫動英文的網路口碑排行榜

-

#1.健康醫療網- 健康養生新聞資訊網路媒體

健康醫療網每日提供專業、即時、正確的健康知識、醫學新知、用藥安全、醫療照護、專家臨床經驗,關懷婦幼、上班、銀髮、年輕各大族群的生理、心理健康狀況, ... 於 www.healthnews.com.tw -

#2.心房顫動- 英漢詞典 - 漢語網

【心房顫動】的英文單字、英文翻譯及用法:auricular fibrillation纖維性心房顫動,心房顫動,心房纖維性顫動;。漢英詞典提供【心房顫動】的詳盡英文翻譯、用法、例句 ... 於 www.chinesewords.org -

#3.西藥資訊| 就醫指南| 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院

英文 商品名 ... 適用於最近6個月內有陣發性或持續性心房纖維顫動(AF)或心房撲動(AFL),且目前處於竇性節律(sinus rhythm)狀態或即將接受治療成為正常節律的患者,可 ... 於 www.cth.org.tw -

#4.心臟房顫是怎麼回事 - Todding

房顫(心房纖維性顫動, 英文Atrial Fibrillation)讀作A•tre•al fi•bril•LA•shun,簡稱AFib。房顫是最常見的心跳(或稱為心律)異常類型。它讓你的心跳變得沒有規律或 ... 於 www.toddringler.me -

#5.8A 常見診斷及檢查縮寫常見診斷縮寫: - 汐止國泰

英文 全文. 中譯文. Ac.App. Acute Appendicitis. 急性闌尾炎. A.B.E.. Acute Bacterial Endocarditis ... 心房撲動. Af. Atrial fibrillation. 心房纖維性顫動. 於 sijhih.cgh.org.tw -

#6.心房纖維性顫動 - 健康庫

英文 Auricular fibrillation, atrial fibrillatiob. 中文心房纖維性顫動. 解釋心房纖維性顫動是臨床上最常見的持續性心律不整脈,心臟跳動完全不規則,多發生於老年 ... 於 86tp.com -

#7.Isoptin 5mg/2cc更改外觀| 藥品異動| 藥劑部| 醫療支援單位

新品 舊品 英文品名 *警*針Isoptin 5mg/2cc(Verapamil)(U-Sodin) ... 陣發性上室性心搏過速、對於心房撲動、心房纖維顫動情況時、快速心室心搏之 ... 於 www.weigong.org.tw -

#8.心房撲動英文 - Lvxmk

不整齊心房撲動英文怎么說,怎麼用英語翻譯心房撲動及心室顫動混合型,615770 ... 古柯鹼英文全文中文AFI Atrial Fibrillation 心房纖維顫動AFL Atrial Flutter 心房撲 ... 於 www.guillaulles.co -

#9.急診對新產生的心房顫動(Atrial fibrillation)處置吳彥鴻

治療心房顫動主要包含有控制心跳速率(rate control)、控制節律(rhythm control)、評估是否需要使用抗凝血藥物去避免血栓的產生、預防心臟衰竭等等。而一般評估要不要使用抗 ... 於 www.sem.org.tw -

#10.心臟as醫學縮寫 - deamz13

縮寫英文全文中文AFI Atrial Fibrillation 心房纖維顫動AFL Atrial Flutter 心房撲動APC Atrial Premature Contractions 心房早期收縮APV Absence of Pulmonary Valve ... 於 www.lavasews.me -

#11.atrial fibrillation 中文atrial – Odgrn

atrial fibrillation中文:心房纖顫;心房顫動…,英文亦簡稱A-fib或atrial fib。心房纖維顫動是心律失常的表現。 心臟內的電信號. Esophageal Long-Term ECG Reveals ... 於 www.ozutto.me -

#12.老年病患使用降血糖藥物和新生心房顫動的關係 - 中山醫學大學 ...

英文 :Antihyperglycemic drugs use and new-onset atrial fibrillation in elderly patients. 作者:藥研所 陳鴻儀副教授. 本篇論文發表於 European ... 於 web.csh.org.tw -

#13.心房纖維顫動 - QTG

心房顫動 (英語:Atrial fibrillation,簡稱:Af 或A-fib),又稱為心房微顫、房顫、心房纖維性顫動、心房纖顫、房性纖顫等,是心臟不正常節律/心律不整的一種,特色是 ... 於 www.daisnvn.co -

#14.可簡稱為房顫。 心房顫動是一種常見的心律不整現象 - Facebook

心房顫動 或稱心房纖維顫動,可簡稱為房顫。 心房顫動是一種常見的心律不整現象, ... 我們會稱之"心房顫動"英文的全名是atrial fibrillation. 於 m.facebook.com -

#15.心房颤动- 英文翻译- Cncontext - 英语

我们也能够知道谁会患心房纤维性颤动. We can also know who's likely to get atrial fibrillation. 心室颤动. V.F.. 颤动的乳房煽情的镜头. Jigglies. Jiblonkas. 於 cncontext.com -

#16.中風照護指標定義

心房纖維顫動 」建議心房纖維顫動病應接受中風風. 險層級表評估,以評估心房纖維顫動病人未來中風. 的風險,作為給予抗凝血劑治療的考量。 ... ICD-10 英文. 於 wwwfs.vghks.gov.tw -

#17.af with rvr 醫學

愛呷宜花東「rvr醫學中文」相關資訊整理– 2006年2月28日— 給你英文全名你比較好找資料. Af = atrial fibrillation = 心房纖維顫動. AF = atrial flutter = 心房撲動. 於 www.dcscholpod.co -

#18.何謂周邊動脈阻塞疾病(PAOD) - 國軍臺中總醫院

當出現間歇性跛行,休息性疼痛,傷口癒合不佳時,即應考慮接受外科手術。 7.追踨 (1)栓塞之來源常來自心臟,尤其是RHD合併有心瓣膜狹窄及心房纖維顫動之病人, ... 於 803.mnd.gov.tw -

#19.(12)發明說明書公告本

申請日:099年12月16日. ※IPC 分類: ACK 3/496. 發明名稱:(中文/英文). 治療心房纖維性顫動之方法. A610%. (2006.01). Method of treating atrial fibrillation. 於 patentimages.storage.googleapis.com -

#20.fibrillation在線翻譯 - 海词词典

fibrillation的英文翻譯是什麼意思,詞典釋義與在線翻譯: ... 心房... atrial fibrillation 心房纖維性顫動... fibrillation potential 纖顫電位,纖維性顫動... 於 dict.cn -

#21.心房顫動- English translation - Linguee

Many translated example sentences containing "心房顫動" – English-Chinese ... 但心房纖維性顫動的患者,其心臟上方心室(即心房) 跳動過快(近乎每分鐘350至600 ... 於 www.linguee.com -

#22.Digoxin - 臺中 - 台中榮民總醫院

Digoxin ; Digoxin用於治療心臟衰弱、心房纖維顫動、心房撲動、陣發性上室性心搏過速。可增加心臟的收縮力,降低心跳速率(延長房室結的不反應期),減輕 ... 於 www.vghtc.gov.tw -

#23.心房顫動風險增2.2倍、胃癌機率也更高!兇手原來是這杯

心房顫動 (又稱心房纖維性顫動, 英文為Atrial Fibrillation)是最常見的心律不整問題之一,指的是心臟上端心房部分不規則跳動,不只會影響血液循環、 ... 於 www.edh.tw -

#24.我該接受新型口服抗凝血劑來預防非瓣膜性心房纖維顫

本表單將引導您認識非瓣膜性心房纖維顫動,可能的併發症,治療的選. 擇,結合自身在意的事情,根據以下步驟,希望能幫助您選擇出合適的. 藥物。如有問題請向醫護人員提出 ... 於 www.tyh.com.tw -

#25.心電圖EKG-Atrial fibrillation (A-fib) 心房顫動 - YouTube

原影片網址:https://www.youtube.com/watch?v=0FufW_MZMa4原作者頻道:https://www.youtube.com/user/khanacademymedicine翻譯by GaheI do not own ... 於 www.youtube.com -

#26.愛運動也會心房顫動?!醫:留意心悸,早治療防中風、心衰竭。

而據2020年美國心臟科醫學會醫師刊登於Circulation循環期刊上,探討運動對心臟血管健康影響的回顧論文中提到「過度的高強度運動容易引發心房纖維化,進而 ... 於 times.hinet.net -

#27.認識冠心病 - 衛生福利部國民健康署

心臟分為左右心房和左右心室四個部分,其中以左心室最重要,擔負了將血液輸送到全身各部位的主要功能。 ... 中:脂肪凝聚血管內壁,血管壁纖維變厚硬。 於 www.hpa.gov.tw -

#28.Apple Watch 上的心臟健康通知

心律不整通知. Apple Watch 的心律不整通知功能會不時檢查你的心跳,以檢測是否有疑似心房顫動(AFib) 的心律 ... 於 support.apple.com -

#29.心房顫動英文– 心房早期收縮心電圖 - Globad

縮寫, 英文全文, 中文, AFI, Atrial Fibrillation, 心房纖維顫動, AFL, Atrial Flutter , 開放性動脈導管, , 睡眠窒息症sleep apnea syndrome 心導管手術的英文名稱 ... 於 www.globadcas.co -

#30.陣發性室上性心搏過速 - 馬偕紀念醫院小兒心臟科衛教資訊

正常人的心律是由心房的〝竇房結〞起動,傳到〝房室結〞,以及心室傳導系統,使心室 ... 少數由心房本身傳導迴路引起的的心搏過速(如心房撲動、心房纖維顫動)不在本文 ... 於 www.mmh.org.tw -

#31.猝死 - 元氣網

英文 名稱: ... 像是冠狀動脈心臟病、心肌炎、肥厚型心肌病變、先天性心臟病、心房纖維顫動、心室頻脈等患者都是高危險族群。 ... 情緒太過激動易誘發心室顫動而猝死。 於 health.udn.com -

#32.心房顫動 - Websaru線上字典

心房顫動英文 翻譯: 心房顫動[xīnfáng chàndòng] atrial fibrillation ..., 學習心房顫動發音, ... 心房顫動的英文翻译與發音 ... n.[醫]纖維性顫動,心室纖維顫動 ... 於 tw.websaru.info -

#33.心房顫動- 维基百科,自由的百科全书

心房顫動 (英語:Atrial fibrillation,縮寫:Af、A-fib),又稱為心房微顫、房顫、心房纖維性顫動、心房纖顫、房性纖顫等,是心律不整的一種,特色是心房快速而不規則 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#34.腦中風

心房纖維顫動 是最常見的心律不整,亦是缺血性腦中風. 的危險因子之一。 ... 英文. 商品名. 中文. 商品名. Plavix. (75mg). Plavix. 保栓通錠. 注意事項:. 於 www.eck.org.tw -

#35.心房纖維顫動- Atrial Fibrillation

This causes the heart to beat irregularly and at times very fast. 心房纖維顫動(Atrial fibrillation),英文亦簡. 稱A-fib或atrial fib。心房纖維顫動是心律失常. 於 www.healthinfotranslations.org -

#36.心室纖維顫動,不規則的跳動 - Enhti

心房顫動 -心臟內科-三軍總醫院,,心房顫動簡介,,,心房顫動是一種因為心臟內產生節律訊號的功能異常,導致心跳不規則且經常過快的病癥。英文全名為atrial fibrillation ... 於 www.nine90ne.me -

#37.光田綜合醫院新藥資訊

藥品英文名稱. MULTAQ 400MG ... Multaq 適用於最近6 個月內有陣發性或持續性心房纖維顫動 ... (1) 年齡≧70 歲以上,曾有過心房纖維顫動(AF)或心房撲動(AFL). 於 www.ktgh.com.tw -

#38.新型口服抗凝血藥物在預防心房纖維顫動患者中風預防的使用

而隨著越來越多的新型. 抗凝血藥物在台灣取得上市核可,更應該. 了解如何評估中風與出血風險,並根據臨. 床特徵來選擇warfarin或新型抗凝血用藥。 心房纖維顫動血栓預防 ... 於 www.tafm.org.tw -

#39.心房纤维性颤动的英文翻译 - 英语人

心房纤维 性颤动的英文翻译,例句(translate 心房纤维性颤动to english) 於 www.englisher.net -

#40.房顫的症狀– 道

房顫(心房纖維性顫動, 英文Atrial Fibrillation)讀作A•tre•al f… 正文 了解有關心臟病的知識-房顫. © 2022 Bestworks information LLC All Rights Reseved. 於 makingreal.net -

#41.心房顫動-心臟內科-三軍總醫院

心房顫動 簡介,,,心房顫動是一種因為心臟內產生節律訊號的功能異常,導致心跳不規則且經常過快的病症。英文全名為atrial fibrillation,字面意思為「心房顫動」。,, ... 於 wwwv.tsgh.ndmctsgh.edu.tw -

#42.里先安膜衣錠(Lixiana F.C. Tablets 15mg. 30mg. 60mg) 醫療 ...

心房纖維顫動 (atrial fibrillation, AF)是臨床常見的心律不整疾病, ... 相關療效與安全性分析等英文參考文獻,以及edoxaban 於我國執行臨床試驗結. 於 www.cde.org.tw -

#43.心房早期收縮英文8A - Eyflka

APC出現時,但先天或後天心血管疾病的人發生的頻率較高縮寫英文全文中文AFI AtrialFibrillation 心房纖維顫動AFL AtrialFlutter 心房撲動APC ... 於 www.ppcstes.me -

#44.高血糖、高血壓,新三高族易誘腦中風| 衛教資訊| 急重症醫學中心

79歲黃老先生是心房顫動患者,主治醫師長期開立抗凝血藥物,但老先生有時 ... 心房顫動是因為心臟的電流傳導路徑因老化或纖維化,使得心房的電流傳導 ... 於 www.hch.gov.tw -

#45.心臟as縮寫

縮寫英文全文中文AFI Atrial Fibrillation 心房纖維顫動AFL Atrial Flutter 心房撲動APC Atrial Premature Contractions 心房早期收縮APV Absence of Pulmonary Valve ... 於 www.charlesdowdy.me -

#46.心房顫動(atrialfibrillation,Af)簡稱房顫 - 中文百科知識

心房顫動 (英語:Atrialfibrillation,簡稱:Af或A-fib),又稱為心房微顫、房顫、心房細動(日本)、心房纖維性顫動、心房纖顫、房性纖顫等,是心臟不正常節律/心律 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#47.心房顫動英文的原因和症狀,台灣e院的回答

心房顫動 (英語:Atrial fibrillation,縮寫:Af、A-fib),又稱為心房微顫、房顫、心房纖維性顫動、心房纖顫、房性纖顫等,是心律不整的一種,特色是心房快速而不規則 ... 於 hospital.mediatagtw.com -

#48.CHA2DS2-VASc score 預測心房纖維顫動病人發生缺血性腸病變

中文題目: CHA2DS2-VASc score 預測心房纖維顫動病人發生缺血性腸病變. 英文題目: CHA2DS2-VASc score in the prediction of ischemic bowel disease. 於 www.tsim.org.tw -

#49.房顫是怎麼引起的 - Sauer

房顫(心房纖維性顫動, 英文Atrial Fibrillation)讀作A•tre•al fi•bril•LA•shun,簡稱AFib。房顫是最常見的心跳(或稱為心律)異常類型。它讓你的心跳變得沒有規律或 ... 於 www.seninks.me -

#50.「心房纖維顫抖」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

心房顫動 是一種因為心臟內產生節律訊號的功能異常,導致心跳不規則且經常過快的病症。英文全名為atrial ... ,房顫(心房纖維性顫動, 英文Atrial Fibrillation)讀作A•tre• ... 於 1applehealth.com -

#51.什麼是心房撲動與心房顫動 - LHLV

心房纖維顫動 心房撲動心房撲動與心房顫動,心房撲動與心房顫動癥狀_什麼是心房撲動與心房 ... 151066 Patient UK ( 英語: Patient UK ) 心房顫動Atrial fibrillation 於 www.translcid.co -

#52.心房纖維性顫動大解密- VoiceTube 看影片學英語

列印 英文 字幕. Atrial fibrillation is the most common type of cardiac arrhythmia. In a healthy heart,. the sinoatrial node or SA node initiates all ... 於 tw.voicetube.com -

#53.10. 下面有關心房纖維顫動(Atrial fibrillation ,AF)的..

下面有關心房纖維顫動(Atrial fibrillation ,AF)的說法,請問何者是不正確的? ... 應有食道超音波心圖排除左心房血栓之可能,或使用抗凝血藥物三週後再處理 於 yamol.tw -

#54.心臟手術後新生心房顫動的蛋白質體學研究

心房顫動 是最常見的心律不整之一,隨著世界人口的老化,心房顫動的盛行率也. 逐年增加中。 ... 心臟手術後新生心房顫動。潛在性心房結構改變可能包括左心房心肌纖維. 於 report.nat.gov.tw -

#55.心房顫動英文心房顫動 - Apfigp

心房顫動 和心室纖維顫動在1990年造成約29,隨著年齡增加,簡稱V-fib或Vf,而在2013年,頻率快而且不規整,並希望看到非瓣膜性心房顫動的英文版本,,心房顫動的英語 ... 於 www.gaiasam.co -

#56.台灣心房顫動之流行病學現況與併發症中華民國心律醫學會

有時我們會稱之為"心房纖維顫動"或者簡稱"房顫" ... 英文全名為atrial fibrillation,字面意思為「心臟顫動」。 心房顫動是最常見的心臟節律異常,全人口中平均每一百 ... 於 www.thrscare.org.tw -

#57.台灣中風醫誌第一卷第三期大綱

中英文目錄 ... 2019台灣腦中風學會非維他命K拮抗劑口服抗凝血劑用於心房纖維顫動患者中風預防治療指引. 林雅如(馬偕紀念醫院神經科)、黃英庭(馬偕紀念醫院神經科)、 ... 於 stroke.org.tw -

#58.飲酒才是房顫主要因素!反而咖啡因有保護心臟的作用?

房顫(心房纖維性顫動, 英文Atrial Fibrillation)簡稱AFib,房顫是最常見的心跳(或稱為心律)異常類型,它會讓病患的心跳變得毫無規律,如果有房顫 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#59.af心房顫動、paf醫學中文在PTT/mobile01評價與討論

房顫(心房纖維性顫動, 英文Atrial Fibrillation)讀作A•tre•al fi•bril•LA•shun,簡稱AFib。 房顫是最常見的心跳(或稱為心律)異常類型。它讓你的心跳變得沒有規律 ... 於 dentist.reviewiki.com -

#60.心房撲動縮寫 - hoz

英文 全文. 中文. AFI. Atrial Fibrillation. 心房纖維顫動. AFL. Atrial Flutter. 心房撲動. APC. Atrial Premature Contractions. 心房早期收縮。找到了肺英文縮寫. 於 www.darumfxx.co -

#61.建佑醫院CHIEN-YU HOSPITAL

英文 藥名:Eliquis Film-Coated Tablet 2.5mg、5mg. 懷孕等級:B ... 適應症:預防非瓣膜性心房纖維顫動合併以下至少一項危險因子之病患發生中風及全身性栓塞。 於 www.chien-yu.com.tw -

#62.心臟科常見縮寫

英文 全文. 中文. AFI. Atrial Fibrillation. 心房纖維顫動. AFL. Atrial Flutter. 心房撲動. APC. Atrial Premature Contractions. 心房早期收縮. 於 mulicia.pixnet.net -

#63.atrial 中文

心房顫動 (英語:Atrial fibrillation,簡稱:Af 或A-fib),又稱為心房微顫、房顫、心房纖維性顫動、心房纖顫、房性纖顫等,是心臟不正常節律/心律不整的一種,特色是 ... 於 www.marketisely.me -

#64.房顫(AFib) 小知識

房顫(心房纖維性顫動, 英文Atrial Fibrillation)讀作A•tre•al fi•bril•LA•shun,簡稱AFib。 房顫是最常見的心跳(或稱為心律)異常類型。它讓你的心跳變得沒有規律 ... 於 www.heartandstroke.ca -

#65.感冒入院驗出患心房顫動可隨時中風手術治療成功率八成

平日起床感頭暈,甚至眼前一黑,可能是患上心房顫動(英文Atrial fibrillation, ... 根據醫管局統計,本港約有1%人口患有心房纖維顫動(簡稱房顫)。 於 www.hk01.com -

#66.27 - 中華民國重症醫學會

題目:, 急性心衰竭患者合併心房纖維顫動之處理, 檔案下載:, 檔案下載. 作者:, 陳隆景,周嘉裕. 文章類型:, 綜合論述, 英文 ... 於 www.tsccm.org.tw -

#67.心臟顫動原因 - Kujira

心房顫動 或稱心房纖維顫動,可簡稱為房顫,是一種常見的心律不整現象,起因於心房 ... 英文全名為atrial fibrillation,字面意思為「心房顫動」。,,心房顫動是最常見的 ... 於 www.kujiragumo.me -

#68.af心房顫動心房顫動 - Kalpff

DOC 檔案 · 網頁檢視心房纖維顫動(AF)(atrial fibrillation)(如附圖所示)是臨床上心律不整 ... 心房顫動(Atrial Fibrillation,可能是患上心房顫動(英文Atrial ... 於 www.audioing.me -

#69.fibrillation,atrial - 心房纖維顫動 - 國家教育研究院雙語詞彙

出處/學術領域, 中文詞彙, 英文詞彙. 學術名詞 獸醫學, 心房纖維顫動, fibrillation,atrial. 學術名詞 醫學名詞, 心房纖維顫動, auricular fibrillation ... 於 terms.naer.edu.tw -

#70.心房顫動導管消融術

心房顫動 導管消融術. 簡介. 心房顫動(簡稱房顫)Atrial Fibrillation (AF) 是臨床上最常見的心律不正。心房顫動有. 三大不良的影響: 1. 心跳的過速及不整,易造成臨床 ... 於 www.ekg.org.hk -

#71.心房纖維顫動之照護

四、如何治療心房纖維顫動? 抗心律不整藥物:如Amiodarone或新一代Dronedarone,來維持正常心律或控制心跳速度。 抗凝血劑藥物:. 於 ihealth.vghtpe.gov.tw -

#72.冰與火的戰爭解決心房顫動兩大絕招

心房顫動 介入治療的核心技術,就是阻隔4個肺靜脈所產生的異常電訊號,因為心房與肺靜脈間的肌肉纖維亂放電是心房顫動的罪魁禍首(圖1),點對點射頻消融( ... 於 www.cmuh.cmu.edu.tw -

#73.藥品安全資訊風險溝通表 - 衛生福利部食品藥物管理署

藥品許可證共1張,為「脈泰克膜衣錠」(英文品名:Multaq)(許可證字號:衛署藥輸 ... 適應症, dronedarone適用於最近6個月內有陣發性或持續性心房纖維顫動(AF)或心房 ... 於 www.fda.gov.tw -

#74.心房撲動英文 - FHQKH

心房 撲動的頻率是介于陣發性房性心動過速與心房顫動之間的中間型,叁者可相互轉換。 ... 心房顫動英文翻譯:atrial fibrillation,點擊查查權威綫上辭典詳細解釋心房 ... 於 www.articoolbox.me -

#75.心臟 - 康健知識庫

低血壓就是一般所謂的血壓低,英文寫作hypotension。低血壓的定義,是收縮壓低於90毫米汞 ... 心房顫動或稱心房纖維顫動,可簡稱為房顫。心房顫動是一種常見的心律不整 ... 於 kb.commonhealth.com.tw -

#76.財團法人醫藥品查驗中心醫療科技評估報告補充資料 - 衛生福利 ...

英文 品名:"Medtronic" Arctic Front Advance Cardiac CryoAblation Catheter ... 品用於導管消融術以治療「陣發性心房纖維顫動」之相關的給付規定如表一所示。 於 ws.nhi.gov.tw -

#77.心臟科權威醫師傳授的自我保健秘方| 誠品線上

已出版中文著作5本、英文著作2本,主譯重要著作4本,在國際知名雜誌上發表論文138篇。 ... 冠心病的治療第九章心房纖維顫動的防治1.心臟是如何工作的? 2.心房顫動是 ... 於 www.eslite.com -

#78.心臟科常見診斷及手術 - 台大新竹分院心血管中心

Af. Atrial fibrillation. 心房纖維顫動 ; AMI. Acute Myocardial infarction. 急性心肌梗塞 ; Angina. 心絞痛 ; Arrhythemia. 心律不整. 於 hch2f.pixnet.net -

#79.疫苗簡介- 衛生福利部疾病管制署

目前依國際指引及ACIP 建議滿12歲以上針對免疫不全及免疫低下病人,經醫師評估病情穩定者,應接種第3劑基礎加強劑。可交替廠牌接種,建議使用mRNA疫苗(BioNTech、Moderna) ... 於 www.cdc.gov.tw -

#80.心律不正 - 智友站

心律不正是一種很普遍的心臟病,它泛指任何不正常的心跳或心律問題。心律不正有多種類型,其中以心房纖維性顫動最常見。據估計在香港大約有百分之一的人患有心房纖維性 ... 於 www21.ha.org.hk -

#81.【疾病名】心房颤动【英文名】atrial fibrillation 【缩写 ...

【英文名】atrial fibrillation. 【缩写】. 【别名】房颤;心房纤维颤动. 【ICD 号】I48. 【概述】. 心房颤动(atrial fibrillation,Af)简称房颤,是最常见的心律失常 ... 於 211.103.242.133 -

#82.疾病-網站地圖

中文名, 英文名. 感冒. common cold ... 心房撲動. Auricular flutter. 纖維性顫動. Fibrillation. 心房纖維性顫動. 於 www.vhct.gov.tw -

#83.Dronedarone 脈泰克藥物使用須知 - 奇美醫療體系-衛教資訊網

治療心房纖維顫動。 用法. 請遵照醫師處方服用,未經醫師同意切勿自行調整或停藥。 注意事項. 請告訴醫師或藥師您正在服用的其他藥物,特別是其他心血管治療藥物及會 ... 於 www.chimei.org.tw -

#84.陣發性上心室性心律不整臨床診療指引

Atypical AVNRT. 窄QRS 心律. QRS 小於120ms. 心房纖維顫動/心房過速/心房撲動合併. 多型性房室傳導/心房過速. 有P 波. 心房速率比心室快? 規則心搏過速. 於 imohw.tmu.edu.tw -

#85.2013.03.08 心房中膈缺損(Atrial Septal Defect, ASD) - 長庚醫院

... 期的容易疲勞、用力性呼吸困難、運動耐受力缺乏等,或出現心悸(心房撲動或心房纖維顫動)和由其所引起的血栓造成中風,甚至嚴重到變成不可逆的肺血管阻塞性疾病。 於 cghdpt.cgmh.org.tw -

#86.建立心房顫動病人口服抗凝血藥之臨床照護指引

心房顫動 誘發缺血性腦中風導致的失能程度較嚴重、且死亡率較高,建議病人應 ... 英文、研究對象大於18歲成人之文獻,基於病人相 ... 纖維顫動2016。 於 jmh.mohw.gov.tw -

#87.治療心房顫動的各種策略(懶人包) - 照護線上

但有的時候心臟跳動失去了原本的節律,就像原本悅耳的卡農突然變得快板,或甚至拍子旋律都亂掉了,我們稱為心律不整(atrial fibrillation)。 最常見的 ... 於 www.careonline.com.tw -

#88.房颤监测仪

AF 是心房颤动(Atrial Fibrillation,房颤)的英文缩写。AF 是一种心律失常,有时被 ... 但是,心房出现纤维性颤动时,电信号会以完全随机的间隔通过房室结传到心室。 於 www.cardiacsense.com -

#89.心房颤动

Atrial fibrillation, known as AF or Afib, is an irregular and often very fast heart rate. This may cause symptoms like heart palpitations, fatigue, ... 於 www.medtronic.com -

#90.小兒心臟病名詞查詢字首

英文 全文. 中文. AFI. Atrial Fibrillation. 心房纖維顫動. AFL. Atrial Flutter. 心房撲動. APC. Atrial Premature Contractions. 心房早期收縮. 於 163.28.10.78 -

#91.錯怪咖啡因了?研究:飲酒才是心律異常主因 - 中時新聞網

房顫(心房纖維性顫動, 英文Atrial Fibrillation)簡稱AFib,房顫是最常見的心跳(或稱為心律)異常類型,它會讓病患的心跳變得毫無規律,如果有房顫 ... 於 www.chinatimes.com -

#92.期刊篇目查詢-詳情

胃腸副作用最常見,且有罕見嚴重肝毒性,並禁用於不穩定或嚴重心臟衰竭和永久性心房纖維顫動。 英文摘要, Dronedarone is a new antiarrhythmic agent for patients ... 於 tpl.ncl.edu.tw -

#93.心房撲動英文atrial - Yzkgo

心房 撲動與 心房 顫動_ 英文 _拼音 ... 房顫心房撲動房顫正常竇性節律竇性心律不齊房顫非竇性心跳過速中最常見的類型就是心房纖維性顫動。它起源於心房的靜電 ... 於 www.tochkaag.co -

#94.医学翻译:心房纤维颤动_heart - 搜狐

心房纤维颤动 (Atrial fibrillation),英文亦简称A-fib或atrial fib。心房纤维颤动是心律失常的表现。 The heart's rhythm is controlled by ... 於 www.sohu.com -

#95.Digoxin 0.25mg(隆我心) <警>|安泰醫院

英文 商品名, LANOXIN. 用藥類型, 鬱血性心衰竭,心房纖維顫動,發作性心房性心跳加快 ... 本藥作用為增加心肌收縮力、治療心臟衰竭及心房顫動等心律不整症狀。 於 www.antai.tw -

#96.心律不整英文 - 台灣商業櫃台

心房顫動 (英语:Atrial fibrillation,簡稱:Af 或A-fib),又稱為心房微顫、房顫、心房纖維性顫動、心房纖顫、房性纖顫等,是心臟不正常節律/心律不整的一種,特色是 ... 於 bizdatatw.com