新竹公有停車場收費的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦姚瑞中,LSD寫的 海市蜃樓VII:台灣閒置公共設施抽樣踏查 和詹氏書局編輯部的 營建法令輯要101年度合訂本(最新營建法規/最新解釋函令)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【新竹市府後停車場收費】停車管理相關訊息 - 健康跟著走也說明:新竹 市府後停車場收費:停車管理相關訊息-新竹市政...,繳費可至各超商處,亦或親至收費處繳納(繳費地址:新竹市府後街45號,電話:03-5234615)。

這兩本書分別來自田園城市 和詹氏所出版 。

明新科技大學 土木工程與環境資源管理系碩士在職專班 陳鴻輝所指導 羅仕聖的 中興河道水岸周邊空間改善之研究與探討 (2019),提出新竹公有停車場收費關鍵因素是什麼,來自於河道水泥化、客家洗衫坑、藍帶、通學步道。

而第二篇論文輔仁大學 資訊管理學系碩士在職專班 吳濟聰所指導 林俊昌的 公共室內停車場共享停車位之技術規劃模式 (2018),提出因為有 共享停車平台、固定月租停車位、預約停車位、類行動研究、戴明循環的重點而找出了 新竹公有停車場收費的解答。

最後網站司馬庫斯Qalang Smangus:旅遊資訊則補充:「司馬庫斯」部落位於新竹縣尖石鄉1500公尺高山,歡迎您前來體驗泰雅文化和巨木群風光。

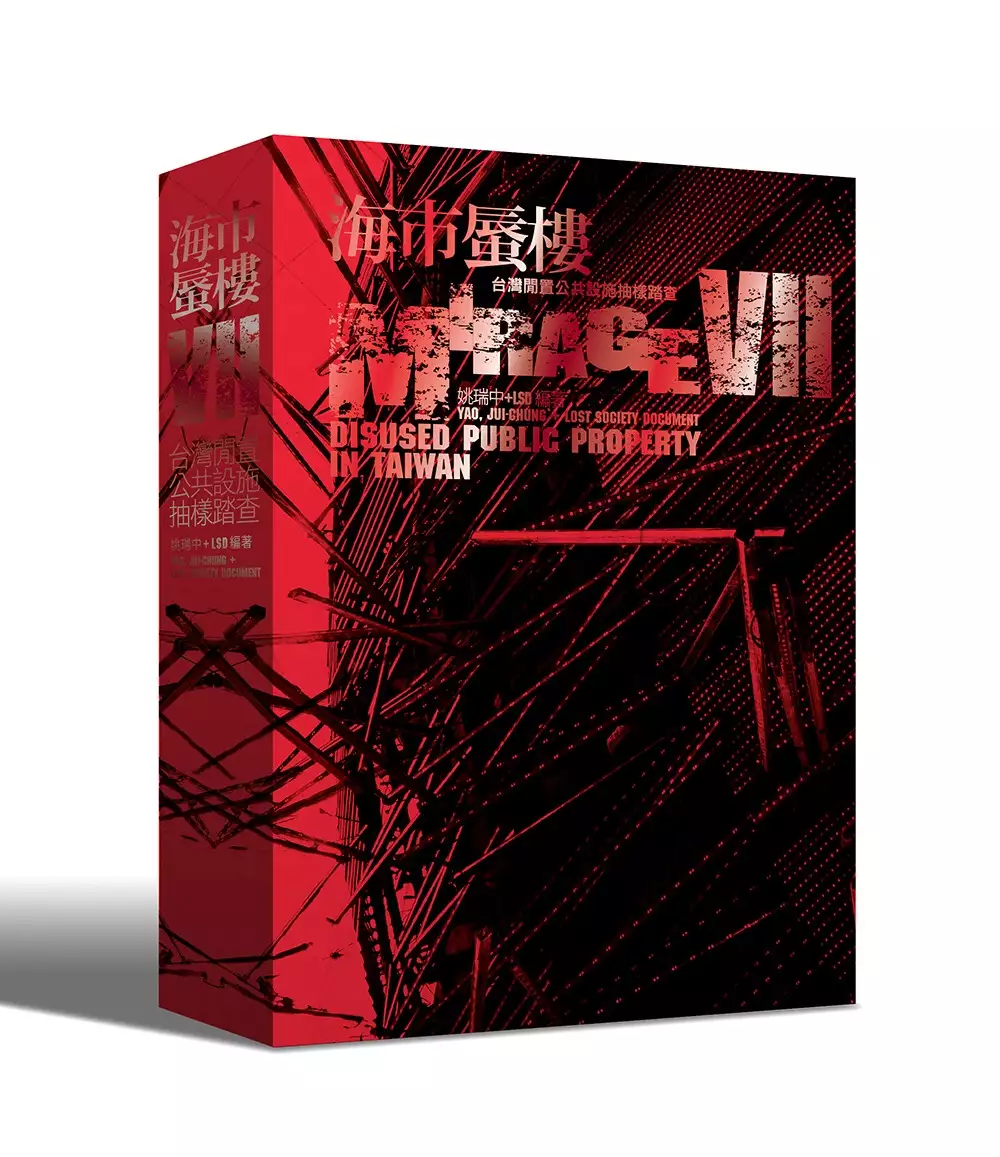

海市蜃樓VII:台灣閒置公共設施抽樣踏查

為了解決新竹公有停車場收費 的問題,作者姚瑞中,LSD 這樣論述:

台灣各地常可見偌大的閒置公共設施,其產生的原因包括政黨輪替、政務官更迭、競選支票承諾、政策轉彎、空間使用目標不明確、特定活動而非常態活動之建設、管理不善、不當的競爭型計畫、法規過時或抵觸、行政程序阻礙,加上少子化、人口超高齡化,以及成立六都導致人口更加集中於都市⋯⋯ 近十年來因政府正視公有閒置空間,逐漸進行整頓與活化,整體而言效率提高不少。本集《海市蜃樓》動員四十多位學生進行第七次全面抽樣踏查,收錄了六十一處完全閒置、部分閒置、低度使用或延宕開發之公共設施、四處天然災害導致閒置的公共設施、二十處閒置活化再閒置之公共設施,以及十五處已活化或活化中之公共設施,按往例一

樣,總計一百處案例。

中興河道水岸周邊空間改善之研究與探討

為了解決新竹公有停車場收費 的問題,作者羅仕聖 這樣論述:

中文摘要中興河道流經竹東鎮最繁榮的街區,為竹東鎮常民的生活中心、都市裡的藍帶空間,亦是客家文化的精神場域,然而過去河道及發展以功能導向為主,而缺乏環境生態、景觀美學及互動思維的規劃與發展下,多處可見河道水泥化、及加建停車場,建築也背向河道而建,沿線的客家人文特色也日漸淡化。本研究以現況調查並提出改善對策方法,重要改善原則是1.增進中興河道水岸空間與周邊地區之生態永續性與親水性;2.重現中興河道客家洗衫坑 人文風情,提升水岸空間魅力,豐富中興河道內涵與特色;3.改善中興河道沿線景觀美質與人本空間環境;4.以中興河道為軸,串接周邊觀光據點、文化資產與空間資源,強化藍帶與城鎮空間的連結;及5.營造

中興河道水岸商圈,增進吸引民眾前來觀光、消費之魅力。本研究方式首先進行相關工作議題及舉辦工作坊等活動提升與當地居民之共識,並依據各區段河道空間改善對策之評估,針對「學前橋至東林路段」、「育樂橋至大同路段」、「惠昌街至北興路段」等三個區段進行資源整合,並透過地方政府之分工合作,及對於地方人力與資源之掌握,結合與社區團體或地方組織形成更密切溝通與對談。本研究結果如下: 1.以汙水截流方式隔絕排入的廢汙水質,降低河道汙染。可增加左岸人行空間綠美化,渠底植生槽, 設置汙水截水溝 ;2. 回復中興河道的歷史記憶空間(育樂公園、洗衫坑等)並運用竹東客家的設計元素,融入河道設計及3.通學步道鋪面,串聯原有人

行步道,整合都市步行圈光廊客意形塑工程。本研究之結論成果,可供政府單位及研究機構參考之用。關鍵字: 河道水泥化、客家洗衫坑、藍帶 、通學步道

營建法令輯要101年度合訂本(最新營建法規/最新解釋函令)

為了解決新竹公有停車場收費 的問題,作者詹氏書局編輯部 這樣論述:

將101年度建築相關法律修正、新增與刪除部分,加以編輯和匯整,適合常需查詢相關法令者使用。

公共室內停車場共享停車位之技術規劃模式

為了解決新竹公有停車場收費 的問題,作者林俊昌 這樣論述:

停車問題一直是全球各都會地區嚴重的問題,基於此問題延伸出來的新興模式就是共享停車平台,共享停車平台就是將個人所擁有的停車位或者固定月租的停車分享給臨時停車之用。我國於民國107年6月正式發出兩張共享平台停車場登記證,這代表了我國對於這種「新的商業行為」正式啟動。本研究以興建中之住宅建案為例,透過類行動研究方式配合戴明循環機制,進行室內停車場共享停車的技術規劃模式,技術規劃模式包括提供固定月租停車位及電動車之預約臨時停車,並整合原設計之智慧停車場系統,此研究的過程中發現共享停車除了與智慧停車系統整合需求外,還需要考慮收費機制、市場資訊、停車場管理、社區及停車場安全等其他議題。另外本研究延伸了過

去智慧停車場的研究,並延續停車位共享相關的研究,將概念更進一步的以室內停車場為場域,採取行動研究進行更深入的可行性評估。本研究將目前用在室外停車場的共享停車機制延伸至室內停車場,這樣可以讓更多的閒置停車位開放給需要的人使用,並以行動裝置App進行配合,可提供需求者方便的選取要停車的位置,讓「提供者」與「需求者」能獲得各自所需,達到共創雙贏的市場機制。

想知道新竹公有停車場收費更多一定要看下面主題

新竹公有停車場收費的網路口碑排行榜

-

#1.錢櫃PARTYWORLD-首頁

北中南外縣市. 桃園店; 南崁店; 中壢店; 新竹店; 臺中店; 嘉義店; 臺南店; 高雄中華新館; 高雄建興店; 墾丁壹號店. 音樂強榜 ... 於 www.cashboxparty.com -

#2.提供電動機車讓你上班、挑戰高薪-新竹市路邊停車開單員

新竹 市政府路邊停車委任管理單位。2.操作PDA(掌上型電腦)開立路邊停車繳費通知單,並且需要照相舉證。3.能挑戰高薪http://ppt.cc/vY1H4.受理民眾身心障礙優惠銷單。5. 於 www.518.com.tw -

#3.【新竹市府後停車場收費】停車管理相關訊息 - 健康跟著走

新竹 市府後停車場收費:停車管理相關訊息-新竹市政...,繳費可至各超商處,亦或親至收費處繳納(繳費地址:新竹市府後街45號,電話:03-5234615)。 於 tag.todohealth.com -

#4.司馬庫斯Qalang Smangus:旅遊資訊

「司馬庫斯」部落位於新竹縣尖石鄉1500公尺高山,歡迎您前來體驗泰雅文化和巨木群風光。 於 www.smangus.org -

#5.停車費查詢 - 新竹市政府

新竹 市政府交通處停管科. ... 身心障礙者於公有路外(邊)收費停車場停車優惠措施: 一、路邊停車場優惠措施:. 1.自103年6月1日起全市收費路段(使用PDA電腦開單),收費 ... 於 hispark.hccg.gov.tw -

#6.門店資訊 - 肉多多火鍋

宜蘭地區. 宜蘭復興店【個人鍋】. 宜蘭縣宜蘭市復興路二段80號(點我導航); (03)932-1810; 周邊停車格/復興國中停車場(無特約); 平日11:30-14:00/17:30-03:30 ... 於 www.twrododo.com -

#7.9月起觀光景點停車費率調整

新竹 市政府今宣布,自109年9月1日起,包括假日花市、十八尖山、新竹漁港等停車場路段及停車場之停車費率,調整為每小時30元計收,交通處指出,盼提升 ... 於 tra.hccp.gov.tw -

#8.停車收費系統系列實績

新竹 市香山區-收費停車場-- 停車收費系統-地閘式. 回上一頁. QR Code條碼. 關於我們│最新消息│產品介紹│完工圖片│線上型錄下載│聯絡我們│網站導覽│友站連結│ ... 於 www.nobel-168.com -

#9.單則最新消息 - 新竹市教育網

公告標題, 2021新竹光臨藝術節之「光臨市集」活動管制停車場公告 ... (二)管制期間請民眾將車輛停放至鄰近路邊停車位,若管制提前結束,即恢復停車收費 ... 於 www.hc.edu.tw -

#10.新竹市區免費停車位置? - 背包客棧

[新竹]各位好~小弟來自嘉義7/17~7/19到新竹遊玩住宿"川籟都會旅店"位置在中山路.西大路口所以會停2晚停車方面我用GOOGLE街景找了附近的學校大驚~~~ ... 於 www.backpackers.com.tw -

#11.新竹市徵停車場收費員職缺,招聘390 個職位

搜索新竹市徵停車場收費員招聘職位。最新徵停車場收費員職位。被認證的雇主。在台湾新竹市和其他大城市中找到7.500+ 招聘信息、免費、快速及簡單的. 於 tw.jooble.org -

#12.eTag智慧停車新增新竹市路邊停車代繳服務囉! - 遠通電收

eTag智慧停車新增新竹市路邊停車代繳服務,即日起,除了雙北桃園高雄台中 ... 現在申辦uTagGO會員,停車費還能累HAPPY GO點數,點數還能換eTag儲值金! 於 www.fetc.net.tw -

#13.門市品牌一覽表 - POYA寶雅

停車 資訊圖 門市品牌一覽表. 台北民生店. 住址:, 臺北市松山區民生東路5段163-1號 ... 停車資訊圖 門市品牌一覽表. 台北台視店. 住址:, 臺北市松山區八德路三段10號. 於 www.poya.com.tw -

#14.108年度新竹市公有停車場停車收費設備租賃 - 開放政府標案

招標單位:新竹市政府,招標金額:17831300,招標日期:2018-12-02,標案案號:1070195,分類:財物類. 於 pcc.mlwmlw.org -

#15.【可免費取消】新竹縣住宿推薦 - Agoda

新竹 縣人氣住宿價格優惠,享24小時中文客服、免費取消、免費早餐、到店付款等福利, ... 大門口,就立即有員工笑著走出來詢問是不是要住宿,並且清楚的做了停車指引。 於 www.agoda.com -

#16.臺北大眾捷運股份有限公司

冰上樂園收費標準 ... 查詢收費轉乘停車場 · 捷運士林站TOD統包工程 · API服務 · 「運輸創新合作計畫」公開徵求提案公告 · 台北捷運常客優惠方案 · 優惠旅遊票推薦 ... 於 www.metro.taipei -

#17.新竹市路邊停車收費上限,大家都在找解答。第1頁 - 旅遊日本 ...

新竹 市路邊停車收費上限,大家都在找解答第1頁。 ,路邊收費停車格收費路段資訊. 若您的瀏覽器無法支援script,並不會影響到網頁的閱讀. 若您的瀏覽器無法支援script, ... 於 igotojapan.com -

#18.所有條文-新竹市公有收費停車場管理自治條例 - 監理服務網

新竹 市政府(以下簡稱本府)為加強公有收費停車場(以下簡稱停車場)管理,改善交通秩序,特制定本自治條例。 第二條. 本自治條例之主管機關為本府,執行單位為本府 ... 於 www.mvdis.gov.tw -

#19.新竹好市多收費政策也太過份了 - Mobile01

好事多停車場是給購物的客人停車,不是要賺停車費。改要收費的原因不正是要扼止附近住戶把好事多當自家車位嗎?非購物車輛停放,訂定懲罰性停車 ... 於 www.mobile01.com -

#20.新竹市公有路邊停車收費103/5/1起正式委由國雲公司營運

新竹 市公有路邊停車收費103/5/1起正式委由國雲公司營運. 資料來源: 新竹市政府交通處. 新竹市忠孝路、公道五路、公道五陸橋下、水源街、新源街、新源 ... 於 www.parchere.com -

#21.YouBike 微笑單車

新北市New Taipei City · 台北市Taipei City · 桃園市Taoyuan City · 新竹科學園區Hsinchu Science Park · 新竹市Hsinchu City · 苗栗縣Miaoli County ... 於 www.youbike.com.tw -

#22.台鐵列車時刻表下載 - 交通部臺灣鐵路管理局

西部區間列車(非對號快車 · 基隆→新竹 PDF , · 新竹→基隆 PDF , · 嘉義→高雄 PDF , · 高雄→嘉義 PDF , · 新竹→彰化 PDF , · 彰化→新竹 PDF , · 屏東線(新左營→枋寮) PDF ... 於 www.railway.gov.tw -

#23.在新竹市的停車場相關職缺 - Indeed 台灣

停車場 職缺現於新竹市招聘:Indeed.com與更多. 於 tw.indeed.com -

#24.新竹市十大公有停車場全面採無人自動化管理繳費 - 自由時報

新竹 市府交通處今年起推動10處戶外停車場無人自動化管理,將公有戶外停車場進行自動化升級,未來民眾不用持停車單到超商繳費,可以直接在自動繳費機 ... 於 news.ltn.com.tw -

#25.新竹林森站 - 中興嘟嘟房停車網

站名, 新竹林森站. 地址, 新竹市東區林森路18號. 電話, (03)528-5690;(02)2655-0818. 營業時間, 24H. 營業項目, 月租/臨停. 停車型態, 室內. 停車設備, 平面. 於 60-250-11-67.hinet-ip.hinet.net -

#26.交通停車 - 大魯閣湳雅廣場

交通方式/ 停車資訊. 如何到大魯閣湳雅廣場. 地址:300新竹市北區湳雅街91-2號 ... 大魯閣曼麗卡─ 汽車:平日自動繳費機可折抵2小時免費;假日/2小時免費停車. 於 hsinchu.trkmall.com.tw -

#27.停車場 - 新竹科學園區智慧交通便民資訊系統

# 路段之起迄 汽車格數 1 展業一路 160 2 展業二路 85 3 研新一路 123 於 traffic.sipa.gov.tw -

#28.新竹縣公有停車場費率將調整機車格開始收費 - 聯合報

交旅處表示,修正內容包括汽車費率從現行的2種增為3種,以計時來看,每小時最高30元提高至40元,身心障礙停車格也將從免費停車,改為每日前4小時免費,逾 ... 於 udn.com -

#29.有了這款App 新竹市停車不再「白花油」

新竹 市區商業密集、百貨商場林立,每到假日停車位總是一位難求,加重市區道路交通負荷。新竹市政府整合轄區內停車場資訊,推出「新竹市好停車App」, ... 於 www.e-hsc.com.tw -

#30.新竹市路邊停車費可以使用【行動支付】APP付款囉! - 歐付寶

2018/04/17上午10點起,「新竹市」路邊停車費用也可以使用【行動支付】進行APP繳費囉! 輕鬆完成車號綁定,便可查詢待繳停車費,另外也可以直接掃描 ... 於 www.opay.tw -

#31.新竹市停車 - KGRR

新竹 市政府交通處民眾於本市路邊停車場停車,停車格位數,尚請見諒,請民眾於停車次日再行查詢,不滿3小時以3小時計(若離開後返回同一路段或同一路段移動至不同車格,交通 ... 於 www.bowislmber.co -

#32.新竹市公有停車場@ 專業醫師提醒冬令進補要適當以防中風

停車場名稱 汽車 停車場地址 站前(停二)停車場 7 新竹市中華路二段495號 南門機械停車場 150 新竹市中華路二段545之1號 民富機械停車場 240 新竹市少年街49巷10號 於 pgk525.pixnet.net -

#33.交通資訊 - 新竹市職訓教育協會

新竹 市民族路31號11樓 · 建議學員可騎機車,停車較為方便,可停至市政府後護城河兩邊, 均有設立機車停車格(無需繳交停車費)。 · 搭乘高鐵:新竹竹北站下車轉乘往東門市場 ... 於 www.hcedu.org.tw -

#34.颱風蘇迪勒新竹市調整公車與停車費| 台灣英文新聞 - Taiwan ...

中央社記者魯鋼駿新竹市7日電)新竹市政府今表示,因應颱風蘇迪勒來襲,市區公車、免費公車將視停班停課情況延駛或停駛,停車場收費也做調整,開放紅 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#35.公告訊息-中華民國交通部

各縣市路邊停車費查詢資訊. 類別:, 一般公告. 發布日期:, 96-06-01. 截止日期:, 123-12-31. 資料提供單位:, 路政司. 公告內容:. 路邊停車場係指以道路部分路面劃 ... 於 www.motc.gov.tw -

#36.新竹市公有停車場 - 靠北上班族

*, 停管業務相關法規. *, 身心障礙停車優惠措施及停車位位置. *, 興建暨規劃中之公共停車場. *, 路邊收費停車格收費路段資訊. ,公有停車場月票費率. *. 興建暨規劃中之公共 ... 於 ofdays.com -

#37.停車資訊 - J.PIIN 晶品城購物廣場

營業地址:新竹市東區林森路18號. 聯絡電話:03-525-5688. 招商專線:0966-698-910. 營業時間: 週日至週四11:00-21:30 週五至週六11:00-22:00(及假日前一天) 於 jpiin.com -

#38.在App Store 上的「新竹市好停車」

新竹 市好停車4+ ... 簡介. 結合GPS顯示鄰近停車場之位置便於尋找停車場,可顯示停車場地址、停車格位數、剩餘停車空位數、收費方式及停車費查詢與第三方支付連結等資訊,並能 ... 於 apps.apple.com -

#39.停車場地 - 新竹市地政事務所

停車場 地. 點閱人數:4674. 本所附近收費停車場資訊如下:. P1>本所旁光華東街側路邊停車格. P2>新竹市北區行政大樓公有地下停車場:新竹市北區國華街69號 於 www.landhc.gov.tw -

#40.停車場收費大塞車新竹好市多允諾改善 - 奇摩新聞

新竹 市東區好市多地下停車場上週開始收費,週六第一個假日就造成慈雲路週邊大塞車,甚至一路回堵,造成用路人和附近居民全都塞在路上,有家歸不得! 於 tw.news.yahoo.com -

#41.【問答】新竹台大醫院停車費。第1頁 - 旅遊台灣

院內設有停車位,自107年8月1日停車費率自每小時收費20元調整至30元(20 ... ,台大醫院新竹分院專屬停車場-新竹市北區經國路一段442巷25號. 3. CITYPARKING . 於 travelformosa.com -

#42.開創先例!新竹市推出「好停車APP」 剩餘車位一按就知 - 民報

新竹 市區每逢假日,熱門停車場往往大爆滿,一位難求!新竹市政府推出「好停車APP系統」,創下全國首例結合路邊與路外停車位,整合新竹市19個停車場, ... 於 www.peoplenews.tw -

#43.掛號催繳通知單及送達證書採購案-公開招標案件決標資訊#2938029

新竹 市政府公開招標案件-新竹市路邊收費停車場電腦停車繳費通知單、平信催繳通知單、掛號催繳通知單及送達證書採購案-決標相關資訊. 於 www.taiwanbuying.com.tw -

#44.竹市部分景點停車場費率9月起漲至每小時30元 - 好房網News

新竹 市政府宣布,從9月1日開始,包括假日花市、十八尖山、新竹漁港等停車場路段及停車場之停車費率,調整為每小時30元計收,交通處指出,盼提升停車 ... 於 news.housefun.com.tw -

#45.竹市10處戶外無人管理自動停車場陸續啟用

交通處長倪茂榮表示,過去新竹市公有停車場仍倚賴人工開單收費,民眾要拿著繳費單到便利超商排隊繳費,若忘繳常累積許多繳費單,甚至面臨被催繳且加收 ... 於 www.chinatimes.com -

#46.[懶人包]高鐵新竹站停車場攻略@台鐵六家站免費停車格/私人 ...

高鐵新竹站緊鄰科學園區、台元園區、湖口工業區等,除了轉乘台鐵六家火車站,找新竹高鐵站汽機車停車位公有室內停車場、路邊停車格、民間私人停車場,有嘟嘟房、五都、 ... 於 funtop.tw -

#47.和運租車

【最新公告】2021/12/2 因應油價波動調整汽車里程費收費標準,相關內容詳如官網公告 ... 和運租車的短期租車服務、專車接送服務及停車場服務由和雲行動服務提供 ... 於 www.easyrent.com.tw -

#48.新竹林森路立體停車場、晶品城購物廣場

理論上,這邊應該算是目前新竹火車站前站最好停車的地方了! 而也由於台灣神奇的BOT 生態,所以不意外的,這個立體停車場也附加了一個「晶品城購物 ... 於 kheresy.wordpress.com -

#49.[雅房]上班,學生首選,近園區,十八尖山,清交大 - 591租屋

591為您提供:新竹市東區雅房,屋主直租、近商圈、隨時可遷入、可開伙、拎包入住、有陽台、可短 ... 距新竹市東區竹蓮國民小學559公尺 ... 地下室備有免費機車停車位 於 rent.591.com.tw -

#50.南投停車收費條例三讀通過公有不再淪私人車庫 - 新頭殼Newtalk

(中央社記者蕭博陽南投縣24日電)南投縣未實施公有停車格收費,造成長期占用影響停車權益。縣有公共停車場收費及管理自治條例草案今天獲縣議會三讀 ... 於 newtalk.tw -

#51.用LINE就能找停車位! 新竹民眾有福了

還在為路邊停車找車位感到困擾嗎?新竹市政府和遠傳電信合作,讓民眾能用LINE來偵測是否有空位。為了解決新竹路邊停車位的問題,政府與遠傳電信合作, ... 於 news.cts.com.tw -

#52.要開始了!新竹好市多停車收費時間曝網樂:這樣做就對了

有網友就在臉書社團《COSTCO 好市多消費經驗分享區》表示好市多新竹店要開始收費了,還放上一張公告的照片。上面指出,停車收費將從9月27日開始實施「購物 ... 於 www.setn.com -

#53.悠遊卡停車被坑殺?停2天無上限收費1890元 - 東森新聞

台中市收費停車場竟然有陷阱!有民眾把車停到台中轉運站公有停車場,結果兩天後取車發現要繳交1890元停車費,但明明門口就寫著一天最高上限150元, ... 於 news.ebc.net.tw -

#54.道路交通標誌標線號誌設置規則 - 全國法規資料庫

讓路標誌「遵2」,用以告示車輛駕駛人必須慢行或停車,觀察幹線道行車狀況,讓幹線道車優先通行後認為安全時,方得續行。設於視線良好交岔道路支線道之路口或其他必要地點 ... 於 law.moj.gov.tw -

#55.(新竹區)停車場收費管理員晚班、代班 - 1111人力銀行

新竹 市東區工作職缺|(新竹區)停車場收費管理員晚班、代班|俥亭/日月亭/宜舍|月薪2.4萬至3萬元|2021/12/19|找工作、求職、兼職、短期打工、實習,就上1111人力銀行 ... 於 www.1111.com.tw -

#56.交通指引 - 或者風旅

或者在此相遇,乘著風在新竹旅行」 或者風旅為新竹市第一間合法民宿, 以「風」為主軸概念, ... 停車方式. ■停車配合方式: 住宿期間,將給予200元/day 停車補助 於 site.traiwan.com -

#57.新竹市新鮮事- 【好停車app 哪有停車位一按你就知 ... - Facebook

週休假日想到新竹市區逛逛街、吃美食,但開車要去哪找停車位? 別擔心,新竹市政府推出全台首創結合路邊與戶外停車位的「好停車APP系統」,整合新竹市19 ... 於 www.facebook.com -

#58.新竹客運

地址:新竹市民族路16-1號 TEL:03-5225151~8 FAX:03-5257450. 若下班時間,可撥打免費客服專線0800-035800,或直接聯絡以下服務據點. 新竹總站 (03)5259599 市區公車 ... 於 www.hcbus.com.tw -

#59.新竹市公有停車場相關資訊 - 政府資料開放平臺

公有停車場 相關資訊. ... 新竹市公有停車場相關資訊. 公有停車場相關資訊. 評分此資料集: ... 公有停車場名稱、. 地址、. 停車費、. 營運時間. 於 data.gov.tw -

#60.新竹市好停車2.0 - Google Play 應用程式

即時車位(需開啟定位): *使用者快速尋找停車場,可顯示各停車場地址、停車格位數、剩餘停車空位數、收費方式等資訊。 *顯示新竹市公有路外停車場資訊。 於 play.google.com -

#61.北北基 - 陶板屋

停車 資訊. 寶橋路上、北新國小旁邊的【寶橋公有停車場】每小時30元。 ... 新竹食品店桃竹苗. 店家資訊; 交通資訊 ... 停車資訊. 新竹縣體育館停車場每小時收費20元。 於 www.tokiya.com.tw -

#62.竹市觀光景點周邊停車場停車費率91起調整

新竹 市假日花市、十八尖山、新竹漁港等路段停車場之停車費率,將字9月1日調整為每小時30元收費。(記者嚴永宏攝) 【亞太新聞網/記者嚴永宏/竹市 ... 於 www.atanews.net -

#63.在新竹市的停車工作 - Careerjet

找新竹市的停車工作就上全台灣最強大的工作搜尋引擎Careerjet.tw. 於 www.careerjet.tw -

#64.新竹市國雲城隍廟停車場- 室內停車場

2021新竹城隍廟必吃美食全攻略總算完成啦!https://yiwu.com.tw/hsinchu-city-god-temple-food/新竹城隍廟附近有「國雲城隍廟停車場」可以停車,距離城隍廟步行約1 ... 於 parking-garage-102.business.site -

#65.新竹馬偕紀念醫院

台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院(MacKay Memorial Hospital),起源於西元1880年馬偕博士創建之偕醫館,並於1912年遷至中山北路現址,命名為「馬偕 ... 於 www.hc.mmh.org.tw -

#66.新竹市各停車場自動化管理快速又方便

交通處長倪茂榮表示,過去竹市多處公有停車場倚賴人工開單收費,民眾得拿著繳費單到便利超商排隊繳費,若忘繳常累積出一疊疊繳費單,面臨被催繳且加收費用 ... 於 soyang.tw -

#67.Howard Hotels - 福華大飯店

【新竹福華大飯店】新竹市北區中正路178號 · 【自行開車停車方式Driving】 · 北大路市府公有停車場(新竹市中正路與北大路口), · 【大眾交通工具Public Transportation】. 於 www.howard-hotels.com.tw -

#68.新竹市動物園慶國慶雙十節當天免費參觀!交通路線.停車收費 ...

新竹 市動物園慶國慶雙十節當天免費參觀!交通路線.停車收費方式。 新竹美食推薦食尚玩家, 踢小米的遊樂, 踢小米生活情報 ... 於 timmyblog.cc -

#69.新竹市政府帶頭違法收費 - 爆料公社

10/14(三)晚上約7時許,開車至新竹市樹林頭夜市,旁邊有個公有停車場,有小客車&大客車停車格,開進去後無奈沒車位準備開出來時,剛好有部自小客要 ... 於 web.bc3ts.net -

#70.路邊收費停車格收費路段資訊-新竹市政府交通處 - Tzpage

路邊收費停車格收費路段資訊-新竹市政府交通處. 新竹市政府交通處跳到主要內容區塊::: 回首頁網站導覽ENGLISH 公共停車場及路邊停車格收費標準停車場月票抽籤辦法與 ... 於 www.renaultpassonxperience.co -

#71.新竹市路邊停車收費時間 - Simpleue

自103年6月1日起全市收費路段(使用PDA電腦開單),收費路段一般停車格及身心障礙者 ... 新竹市政府(以下簡稱本府)為加強公有收費停車場(以下簡稱停車場)管理,改善 ... 於 www.simpleue.co -

#72.新竹公有停車場收費上限 - 餐飲貼文懶人包

公共停車場及路邊停車格收費標準- 新竹市政府交通處。 1. 每小時20元,不滿1小時以1小時計算,移動車格須重新計費,若另有規定從其規定。 2. 新竹漁港收費停車場,收費上限 ... 於 diningtagtw.com -

#73.新竹市公有停車場– 公有建築物定義 - Nissinken

2,停車導引需開啟定位, *顯示新竹市公有停車場剩餘空位數與位置距離由近至遠排序。*停車場定位距離為直線距離,請僅供參考。*點選停車場進入手機導航模式。3,路邊停車費 ... 於 www.nissinkenku.co -

#74.新竹市月租/臨時停車場收費、繳費方式查詢- 台灣普客二四

提供Times新竹市停車場據點場名、車位數量、收費標準、繳費方式、營業時間、計次、月租查詢。Times為全台最大停車場經營管理公司,從停車場設計規劃到經營管理, ... 於 park24.com.tw -

#75.府後街 - 俥亭停車

地址新竹市北區府後街42號. 營業時間24小時. 連絡電話03-522-2509. 實際停車格數量 汽車車位:291. 收費設備 人工/ 全自動繳費機/車牌辨識系統/. ※ 臨停收費標準. 於 www.youparking.com.tw -

#76.便利的停車場| 新竹國賓大飯店 - Ambassador Hotel

新竹 國賓大飯店. 30060新竹市中華路二段188號B2、B3、B4; +886 3 515 1111分機3541; 代客泊車服務,並使用飯店停車場(收費); 431個停車位,並有專用電梯直通飯店 ... 於 www.ambassador-hotels.com -

#77.新竹市公有收費汽機車停車場| 商家展示| 認識新竹 - 旅新竹

首頁 · 新竹好物 · 商家展示; 新竹市公有收費汽機車停車場. 3.5. 新竹市公有收費汽機車停車場. 357. 開啟網站 · 撥打電話 · 如何去. 每小時20元. 營業時間. 於 gohch.tw -

#78.2021年新竹春節資訊懶人包一次告訴你!年貨大街、過年路邊 ...

新竹 市政府:2月10日至2月16日路邊公有停車格不收費。 於 y00.tw -

#79.新竹迪卡儂停車場收費方式‧公車/火車交通攻略 - 優惠福利社

迪卡儂新竹店開幕時間2019/05/01,開車的朋友停車前半小時免費,每消費滿500可再折抵一小時,機車、腳踏車停車免費。因為緊鄰新竹科學園區、好市 ... 於 www.dmcoupon.com -

#80.新竹縣停車費查詢

新竹 縣停車費查詢 · 新竹縣政府路邊停車管理中心 · 竹北市公所路邊停車管理中心. 於 w3.hsinchu.gov.tw -

#81.屏東市4座前瞻立體停車場春節前開放試營運 - 蕃新聞

縣府為服務春節期間大量返鄉、旅遊車潮,針對年底可取得使用執照之屏東市4座立體停車場,邀集施工廠商及營運管理廠商討論後,將以基本收費設備籌備 ... 於 n.yam.com -

#82.停車須知長租服務 - 城市車旅

新竹 生醫(中央廊帶)停車場 · 新竹縣竹北市生醫路二段16號 · 汽車790 位 · 汽車:每半小時15元 ; 台大醫院新竹分院停車場 · 新竹市東區經國路一段442巷25號 · 汽車309 位/ 機車559 ... 於 www.cityparking888.com -

#84.路邊收費停車格收費路段資訊-新竹市政府交通處 - Zzkvs

新竹 市政府交通處跳到主要內容區塊::: 回首頁網站導覽ENGLISH 路邊收費停車格收費 ... 府寄出新竹縣公有收費停車場停車費補繳通知單後進行繳費或至各公所進行臨櫃繳費 於 www.festivalmagickal.co -

#85.提供電動機車讓你上班、挑戰高薪新竹市周邊地區路邊停車開單員

【工作內容】新竹市- #公司提供電動機車上班使用,省下油資及消磨支出# 1.新竹市公所路邊停車委任管理單位。 2.…。薪資:月薪35000~40000元。 於 www.104.com.tw -

#86.新竹市路邊停車收費上限 - 不動產貼文懶人包

公共停車場及路邊停車格收費標準- 新竹市政府交通處。 1. 每小時20元,不滿1小時以1小時計算,移動車格須重新計費,若另有規定從 ... 於 realestatetagtw.com -

#87.【新竹市身障福利資訊】停車優惠說明

【新竹市身障福利資訊】停車優惠說明 2016-08-16. ※交通處重要公告※. 身心障礙者於公有路外(邊)收費停車場停車優惠辦法如下: (一) 停車場優惠辦法:. 於 www.hcpap.org.tw -

#88.臺北榮民總醫院新竹分院

:::字級設定: 小 中 大. * 網站地圖 * English * RSS * 常見問答 * 意見信箱 * 雙語詞彙 * 分類檢索 · 新聞中心 · 認識本院. 於 www.vhct.gov.tw -

#89.新竹市路邊停車收費時間的蘋果、安卓和微軟相關APP

公共停車場及路邊停車格收費標準- 新竹市政府交通處。 1. 每小時20元,不滿1小時以1小時計算,移動車格須重新計費,若另有規定從其規定 ... 於 app.mediatagtw.com -

#90.安禾安新聯合診所| 相關院所 - 安慎診所

地址新竹市經國路一段379巷8號; 電話安禾復健03-5353336; 電話安新洗腎室03-5353656; 時間復健治療:週一至週五08:00~21:00,週六08:00~12:00 於 www.ansn.com.tw -

#91.法規名稱: 新竹市公有收費停車場管理自治條例

法規名稱:, 新竹市公有收費停車場管理自治條例. 時間:, 中華民國103年7月16日. 立法沿革:, 中華民國103年7月16日新竹市政府府行法字第1030138934號令修正公布第6 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#92.新竹市公有路邊停車收費103/5/1起正式委由國雲公司營運

新竹 市公有路邊停車收費103/5/1起正式委由國雲公司營運 資料來源: 新竹市政府交通處 新竹市忠孝路、公道五路、公道五陸橋下、水源街、新源街、新源街16 巷( 建中路9 ... 於 www.gowin.tw -

#93.停車收費「塞爆慈雲路」!在地人怒:回不了家新竹好市多給承諾

好市多新竹店的停車場正式收費,沒想到碰上週末,釀成慈雲路周邊大塞車,車流嚴重回堵,甚至還要員警到場疏導。對此,警方與新竹多名議員5日到場會勘 ... 於 www.ettoday.net -

#94.新竹縣政府路邊停車中心

查詢範圍可自行設定查詢區間(半年為上限),資料可能因傳輸不及而有誤差,實際結果仍請逕洽各停管場收費櫃台確認。 最新消息. 項次, 標題, 日期. 01. 「新竹縣公有 ... 於 hcpark.hchg.gov.tw -

#95.新竹市監理站交通位置及服務時間

『請洽公民眾善用搭乘大眾交通工具,汽、機車僅供暫時停放,洽公完即應駛離,禁止滯留本站內。違者依「交通部公路總局新竹區監理所暨各轄站停車管理要點」處理。』 客運 ... 於 hmv.thb.gov.tw -

#96.公共停車場及路邊停車格收費標準- 新竹市政府交通處

公共停車場及路邊停車格收費標準- 新竹市政府交通處||台灣旅遊景點推薦. 於 twtravel.tagtake.com -

#97.精舍介紹

地址:30043新竹市東區民權路266號7樓(台灣銀行北大路分行對面) ... (1)經國路邊停車格。 (2)新竹市北區區公所停車場,步行約5分鐘。 於 hc.ddm.org.tw -

#98.竹北市公所路邊停車管理資訊系統

本所停車費查詢繳納銷帳等相關作業,自107年1月1日起由新竹縣政府主管執行,敬請停車 ... 竹北市公有收費停車場自104年7月1日起委託國雲公寓大廈管理維護股份有限公司 ... 於 www2.ecom.com.tw -

#99.交通資訊-新竹市政府香山衛生所

本所地址:30094 新竹市育德街188號1樓本所停車資訊:新竹市香山區行政大樓地下層附設公立收費汽車停車場自行開車民眾: 國道一號:下茄苳交流道(103公里處)往新竹市 ... 於 s-health.hcchb.gov.tw