歷任台南市長的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦吳健豪寫的 1940在台南:老字號「阿霞飯店」的手路菜,重拾美味求真的圓桌印象 和王國安,李敏忠,李敏勇,張靜茹,陳鴻逸,陳瀅州,葉連鵬,彭瑞金,蔡孟文,鄭烱明等的 點燃臺灣文學的火種:彭瑞金與台灣文學研討會論文集都 可以從中找到所需的評價。

另外網站王其》史哲會如何看待公共電視與華視?也說明:史哲被外界稱為點子王,每年吸引超過1千萬人、南台灣目前最有名的文化觀光景點高雄駁二特區,算是他在高雄歷任新聞局長、文化局長、副市長後,最有 ...

這兩本書分別來自出色文化 和豐饒文化所出版 。

國立高雄師範大學 臺灣歷史文化及語言研究所 楊護源所指導 高振益的 日治時期萬丹公學校之研究(1899-1941) (2020),提出歷任台南市長關鍵因素是什麼,來自於日治時期、萬丹、農業、公學校、萬丹公學校。

而第二篇論文國立清華大學 歷史研究所 王憲群所指導 陳肇萱的 一九四O至五O年代臺灣的地方自治:縣市區劃與選舉制的形成 (2020),提出因為有 戰後臺灣、地方自治、縣市區劃、選舉制的重點而找出了 歷任台南市長的解答。

最後網站歷任台南縣市長風評超級比一比黃偉哲部分局處府會連絡人議員...則補充:歷任台南 縣市長風評超級比一比黃偉哲部分局處府會連絡人議員...台南市議員蔡育輝、蔡淑惠、李中岑在總質詢中為4四位台南縣市首長寫風評,陳唐山有人和,蘇煥智有建設, ...

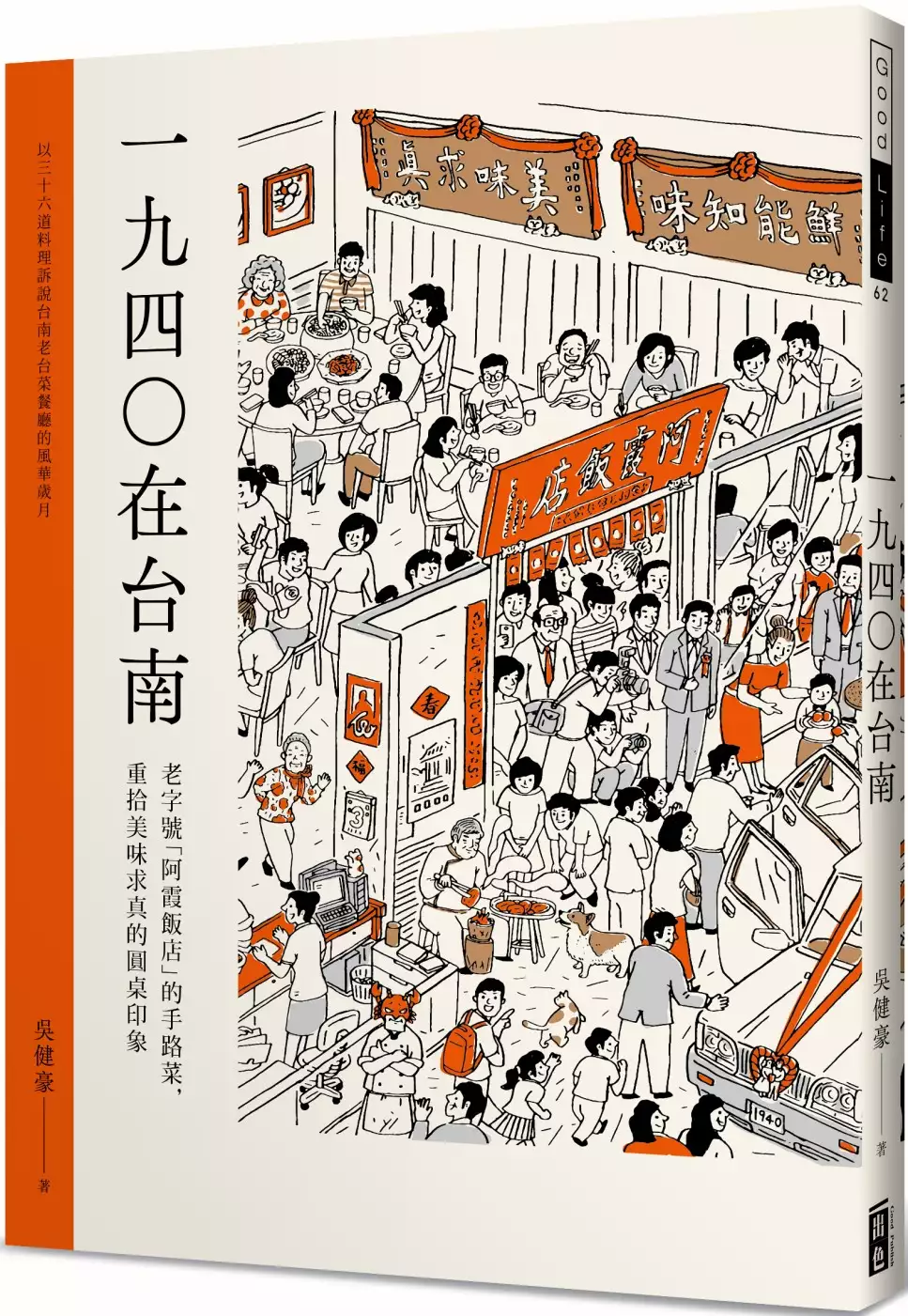

1940在台南:老字號「阿霞飯店」的手路菜,重拾美味求真的圓桌印象

為了解決歷任台南市長 的問題,作者吳健豪 這樣論述:

政商名流、歷任總統最愛的臺菜餐廳, 記載台南阿霞飯店80年精彩過往, 以三十六道料理,訴說台南老臺菜餐廳的風華歲月。 ★1940年,開啟吳家人的掌廚歲月 1940年,在物資匱乏的時代,廟前販售各式餐點的小攤,是人們的美食聚集地。吳健豪的曾祖父,便是賣著麵點的攤販之一,在往來人群的吆喝聲中,手拿著在滾燙熱水中煮麵的漏勺,熟練地「涮涮」將麵倒扣在碗裡,吳家人的掌廚歲月從此處開始。而來到吳健豪的姑婆吳錦霞時,賣起了更需要功夫的臺菜料理,1959年便正式有了「阿霞飯店」。 ★謹記叮嚀,傳承不變的好味道 在吳健豪的記憶中,阿霞飯店是他每天一睜眼的家,從小的耳濡目染讓他對廚房

一點也不陌生。課業以外的生活,就是在全家賴以維生的餐廳幫忙。從洗杯子開始,到長大了一點學會殺螃蟹,慢慢練就一身的技能,好似早已知道未來自己必須承擔這塊招牌的重量。 吳健豪真正開始接班後,在沒有長輩手把手的教導和提醒,他靠自己埋頭摸索,一次又一次的嘗試,直到獲得過去的老顧客認同。阿霞飯店的經典招牌「紅蟳米糕」,他記得姑婆的教導必須讓客人看到飽滿的蟹黃,表示請客的主人家滿滿的心意;繁複的手工菜他依舊保持傳統的方式處理,像是純手工以豬網紗包裹內餡的蝦棗,以及手工灌入上里肌肉及梅花肉的粉腸。吳健豪謙虛的說:「不敢說百分之百傳承了當初的味道,但老一輩告訴過我的,我一直銘記在心。」 ★象徵多元

包容的臺菜,端出道地的臺灣料理 臺菜一直有著多元包容的象徵,從地方的庶民小吃、來自沿海移民的家鄉菜、宴席不可少的辦桌菜,甚至是講究排場的酒家菜,都是臺菜的範疇之一。而臺南因地理環境的優勢,更是留下許多經典的名菜,阿霞飯店便是端出道地臺灣料理的老字號。 本書特色 1. 述說阿霞飯店從第一代創始人到第四代的80年傳承故事。 2. 以飲食文化的角度揭開老臺菜的歷史文化、背景由來、食材選用的豐富面貌。 3. 收錄阿霞飯店菜單的36道經典料理,並以圖文解說詳細的材料與步驟。 名人推薦 賴清德 副總統 黃偉哲 臺南市市長 郭貞慧

臺南市觀光旅遊局局長 李福登 國立高雄餐旅大學創校校長 蘇慧貞 國立成功大學校長 施建發 臺灣廚神 李日東 臺灣餐飲業聯盟理事長 楊昭景 高餐大退休教授 暨「思想·起 文化廚苑」創辦人兼苑長 李怡君 國立高雄餐旅大學教授 張寶仁 臺南市烹飪公會理事長 陳靜宜 臺南美食作家 王瑞瑤 美食評論家 梁幼祥 知名美食家 簡天才 THOMAS CHIEN Restaurant、LA ONE品牌創辦人暨廚藝總監 李豫 「蜷尾家」創辦人 武子靖 世界麵包冠軍

歷任台南市長進入發燒排行的影片

仁醫合作! 橋頭科學園區正式啟動👏

今天與行政院長賴清德、秘書長卓榮泰、發言人Kolas Yotaka 、高雄市代理市長許立明及議員參選人,於岡山舉行聯合造勢大會。

賴院長在場宣布其邁與高雄立委們積極爭取的橋頭科學園區正式推動,並讓台南捷運延伸至高雄,讓南高合作,商機加倍。✅✅

做經濟市長、招商引資是我的首要目標。

高雄在謝長廷、陳菊歷任市長所奠定的穩固基礎下,逐漸轉型成宜居城市。

未來橋頭科學園區,將能串聯台南,成為全世界最有價值的半導體聚落。✨

日月光、國巨,亞馬遜及微軟等都認為高雄是極有投資價值的城市,當國內外都看好高雄時,我們一定要相信高雄,看見未來!

我和賴清德院長兩人不但都參與過學生運動,日後也同樣成為投入政治的醫生。

希望能一起繼續發揮仁醫精神,建構完善的長照及托育。

也感謝賴院長極力推薦在地打拚、行政經歷最為豐富的陳其邁。

賴院長也帶來好消息:蔡總統特別重視高雄的重大建設,承諾鐵路地下化、捷運紅線延伸至路竹、捷運黃線,一定加速進行。

行政院並核定252億給小港機場作為智慧升級、核定40億興建海洋科技園區、以及編列20億建設體感園區。

高雄不僅是高雄人的高雄,更是台灣的高雄。

未來,高雄將扮演推動台灣經濟的重要角色。💪

日治時期萬丹公學校之研究(1899-1941)

為了解決歷任台南市長 的問題,作者高振益 這樣論述:

摘 要一個國家能邁向長遠發展與競爭力的主要根基,決定於執政當局的教育政策推行與否。告別封建社會制度下的傳統教育,臺灣能夠進而邁向現代化學校教育體制發展,肇始於1895 年後長達半世紀的日本殖民統治時期。殖民政府從基礎的初等教育為著手目標,著重在學童成長階段,試圖從小開始學習教育,產生對日本帝國的認同,培養忠貞思想以達到愛國效忠為目的,這是日本殖民政府在臺所重視與貫徹的主要政策。本文將以「日治時期萬丹公學校之研究(1899-1941)」主題作為本研究的對象,探討當局設置「萬丹公學校」的目的與萬丹地區的關聯性以及影響性。透過檔案史料、地圖資料、萬丹國小所保存萬丹公學校的珍貴史料簿冊、照片與口述歷

史等,進一步了解萬丹公學校設置所在地、教師聘用與薪俸,以及學生學籍資料、教科書與課程安排、日常學習活動等。試圖拼湊還原當時萬丹公學校的情景與面貌,從中理解萬丹地區的初等教育脈絡以及學校發展概況。殖民政府會選擇萬丹街庄成立公學校來培育人才,不外乎考量萬丹地區發達的農產畜牧業,相對帶來經濟發展與居住人口聚落息息相關。由於一年四季氣候良好、日照充足、土質肥沃、水源充沛等先天條件,萬丹自古以來即是農產畜牧業重鎮,米糧之鄉。因應人口與產業發達的農村型地區,是故萬丹公學校是有其成立的條件。萬丹公學校成立於1899 年,1921 年增設萬丹農業補習學校,1926 年增設新庄子分教場,1936 年萬丹農業補習

學校獨立設校,改稱為「萬丹農業專修學校」,1939 年新庄子分教場奉准獨立設校,1941 年改校名為「萬丹國民學校」。1943 年增設二年制高等科。四十多年期間培育無數優秀在地人才,並且在各行各業各個角落發光發熱,直接間接帶動著萬丹地區持續繁榮與發展。

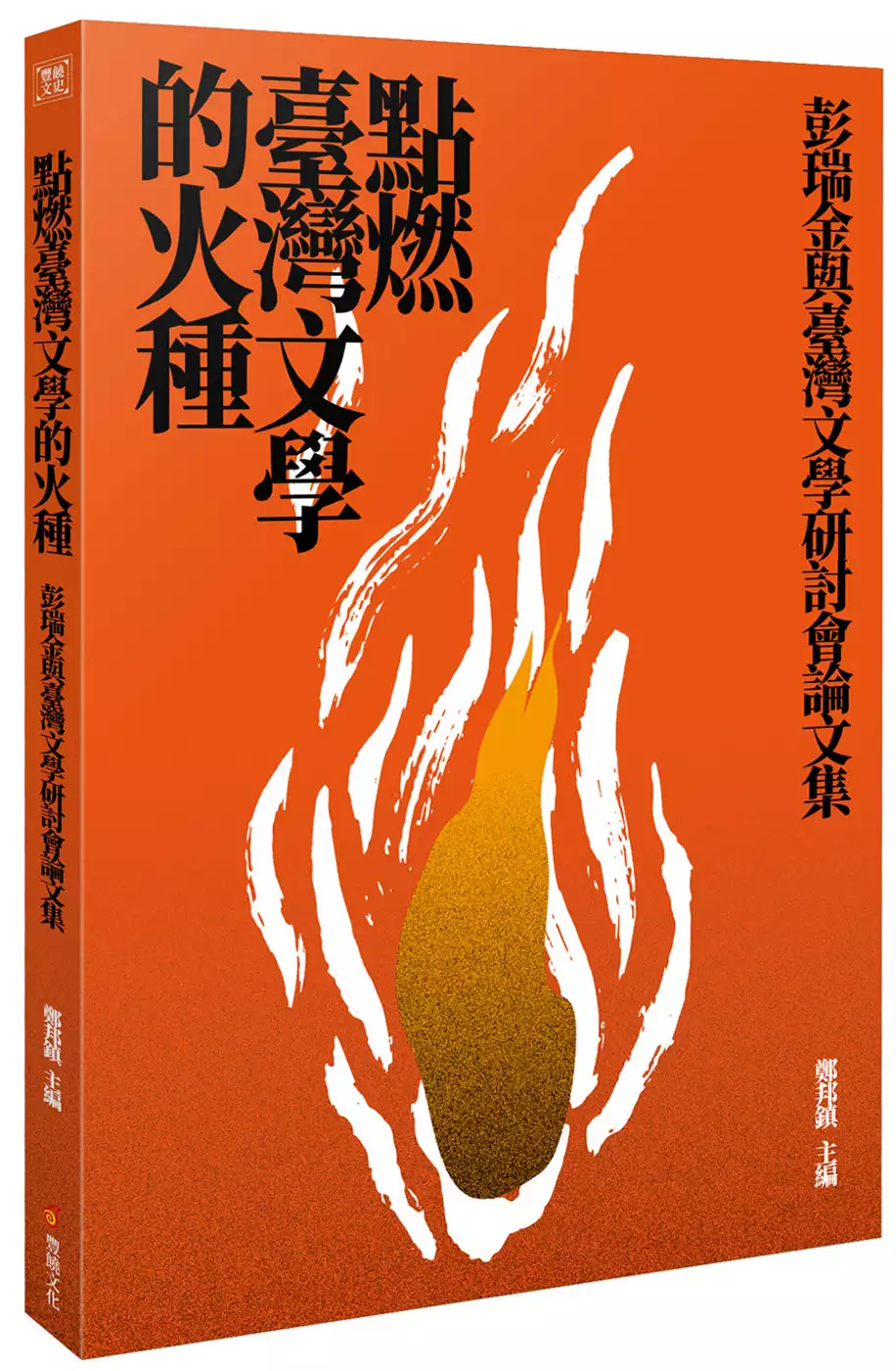

點燃臺灣文學的火種:彭瑞金與台灣文學研討會論文集

為了解決歷任台南市長 的問題,作者王國安,李敏忠,李敏勇,張靜茹,陳鴻逸,陳瀅州,葉連鵬,彭瑞金,蔡孟文,鄭烱明等 這樣論述:

本論集為2017年靜宜大學台灣文學系舉辦之「台灣文學的燃點:彭瑞金教授與台灣文學學術研討會」會後修訂之論文集結作品,共計收錄7篇論文,另收錄該會專題演講綱要、主題對談發言紀錄及專題演講發言紀錄各1篇。 本書主題以「台灣文學史及其書寫」、「台灣文學評論」、「本土化文學運動與地方文史工作」等三大面向,來探討彭教授對於台灣文學的貢獻與成就。 本書付梓,除了感謝彭瑞金教授長期致力於台灣文學研究,推動文學、文化運動不遺餘力,對於台灣文學發展有卓著貢獻之外,期待台灣文學能更加茁壯,永續長流。

一九四O至五O年代臺灣的地方自治:縣市區劃與選舉制的形成

為了解決歷任台南市長 的問題,作者陳肇萱 這樣論述:

本論文探索的問題,聚焦於戰後臺灣地方管理的制度如何從延續殖民時期「官制自治」轉變為「住民自治」? 在此制度變遷下,政府、地方與民眾間以「實施地方自治」為名,透過符合臺灣治理狀態的政策規畫國土行政區域、建構中央政府與地方自治團體之間的協力關係、垂直分權,並在戶籍登記制度的基礎上實施公民普選。本文聚焦並梳理臺灣在戰後政權轉移之際,本地地方在既有日治殖民政府建立的地方行政政制中,轉換為符合中華民國地方治理制度設計的歷史脈絡。此間,國家治理的需要與本地爭取個人及地方權益之間,在實施地方自治的目標中,相互拉扯、互動,逐步於1950年形成了一套具有保障基本公民政治權利及實質地方分權意義的現代國家地方行政

制度。該制具體呈現於1950年4月由臺灣省政府公布實施之〈臺灣省各縣市實施地方自治綱要〉。該制度在戰後臺灣的歷史軌跡中,地方人士與民代以維護本體利益及安全性的需求,發揮個體能動性透過省參議會及少數公共發聲管道向省府表達意見的過程,正是爭取「區劃」與「選舉」同時施行的最主要動力。而國共內戰及後續西太平洋地緣政治情勢轉變的國際政局因素,則是推動並形塑蔣介石政權在臺灣快速實施國家實施地方政制結構及黨政改革的大環境因素。在利益相繫結構下的互動過程下,省府推行縣市層級以下的「區劃」與「選舉」同時實施,正是1950年臺灣地方自治制度的主要特徵,亦是有別於以往過去本地日本殖民時代以及中華民國政府在中國執政時

期的新地方制度。

想知道歷任台南市長更多一定要看下面主題

歷任台南市長的網路口碑排行榜

-

#1.黃偉哲宣誓就職市長將以便捷交通青銀福利清廉勤政為三大施政 ...

黃偉哲 除了感謝歷任市長及縣長,一棒接一棒,讓台南市有很好的發展,也感謝他的市府團隊4年來的努力,並勉勵留任與新任的市府團隊未來4年繼續拚,盼望 ... 於 n.yam.com -

#2.台南縣市歷任縣長市長暨議長簡輯克服萬難出刊 - 府城人語新聞網

Comments Off! 〔記者鄭德政南市報導〕台南市議政史料館雖然被查封,但台南縣市合併 ... 於 tainantalk.com -

#3.王其》史哲會如何看待公共電視與華視?

史哲被外界稱為點子王,每年吸引超過1千萬人、南台灣目前最有名的文化觀光景點高雄駁二特區,算是他在高雄歷任新聞局長、文化局長、副市長後,最有 ... 於 news.pchome.com.tw -

#4.歷任台南縣市長風評超級比一比黃偉哲部分局處府會連絡人議員...

歷任台南 縣市長風評超級比一比黃偉哲部分局處府會連絡人議員...台南市議員蔡育輝、蔡淑惠、李中岑在總質詢中為4四位台南縣市首長寫風評,陳唐山有人和,蘇煥智有建設, ... 於 tnews.cc -

#5.國民黨團「是怎樣,黃偉哲市長是在報恩嗎?」記者會

國民黨團說,在賴清德和蔡英文PK的敏感時刻,黃偉哲是否告訴外界已選邊站?黨團站在監督市政的立場要求台南市政府立刻撤除北辦人員和解除租約,並清楚交代市長去年使用北辦 ... 於 www.tncc.gov.tw -

#6.新內閣增女性比例普發現金早於4月 - 台灣醒報

... 署首位女性副署長;文化部新聘政務次長、前台南市副市長王時思;陸委會2 ... 發言人陳宗彥表示,借調制度從民國78年就有,歷任總統都有從學界借調 ... 於 anntw.com -

#7.台南市歷任市長文史 - 健康跟著走

台南 市歷任副市長- 台南市議政史料館暨台南市歷屆議員協進會,以維護大台南市自日據時期迄今的珍貴民主政治發展史料,共同成立網站,加強台南縣... 於 info.todohealth.com -

#8.歷任台南市長 :: 全國安養院資訊網

台南 市議政史料館暨台南市歷屆議員協進會,以維護大台南市自日據時期迄今的珍貴民主政治發展史料,共同成立網站,加強台南縣市議員之溝通連續,以及增進 ...,台南市 ... 於 nursinghome.iwiki.tw -

#9.林全興- 台灣棒球維基館

... 議員)等人都是政治人物,其第二代還有林錫山(前台南市長)、林沖(旅日歌手)等人。林全興熱愛棒球運動,曾籌組大涼汽水棒球隊,也曾擔任台南市巨人少棒隊領隊, ... 於 twbsball.dils.tku.edu.tw -

#10.世界年鑑 - 第 75 頁 - Google 圖書結果

國民黨歷任領導人任期民前 7 年 8 月~民 14 年 3 月民 27 年 3 月~民 64 年 4 月民 64 年 4 ... 82.11.27 李勝峰與謝啟大在參選台北縣長、新竹市長選舉中慘遭滑鐵盧, ... 於 books.google.com.tw -

#11.臺南市選舉委員會:::選舉公報:::

市長 申請登記表件 · 議員申請登記表件 · 里長申請登記表件 · 候選人登記概況 · 候選人財產申報上網公告區 · 選舉公報 · 各種選舉資料統計 · 政見發表會日程表. 於 web.cec.gov.tw -

#12.內閣改組》沈榮津仕途一路「遇難呈祥」 卸任副閣揆傳接掌工 ...

沈榮津台南人,在經濟部有40年的資歷,出身經濟部天下第一局工業 ... 沈榮津一個可以盡情發揮長才的舞台,否則他的後勢頂多也和歷任經濟部長差不多。 於 www.cmmedia.com.tw -

#13.台南市歷任市長文史 | 台南歷屆市長 - 旅遊日本住宿評價

台南 市議政史料館暨台南市歷屆議員協進會,以維護大台南市自日據時期迄今的珍貴民主政治發展史料, ... 黃偉哲強調是歷屆市長共同努力的成果| 台南歷屆市長. 於 igotojapan.com -

#14.台南歷任市長 :: 藥局地圖

台南歷任市長 | 藥局地圖. 台南歷任市長. 市长任期四年,连选得连任一次。现任市长为民主进步党籍的黄伟哲。目录.1直辖台南 ...,台南市議政史料館暨台南市歷屆議員協進 ... 於 drugstore.moreptt.com -

#15.王雅玢入閣環署首位女副手-焦點 - HiNet生活誌

其他還包括桃園市教育局前局長林明裕出任教育部政次、台南市前副市長王時思 ... 王時思曾在台南市府工作近十年,是南市首位女性副市長,協助歷任市長 ... 於 times.hinet.net -

#16.臺南市市長: 臺南直轄市民選首長- 维基百科,自由的百科全书

臺南市市長: 臺南直轄市民選首長 ; Huang Wei-Che-2-by Ring Chang.JPG. 現任 黃偉哲 2018年12月25日就任 ; Huang Wei-Che-2-by Ring Chang.JPG. 現任 黃偉哲 2018年12月25日 ... 於 www.duhoctrungquoc.vn -

#17.歷任台南市長誰不重視體育? 議員追問後恍然大悟 - 台灣好新聞

鄭怡靜奧運桌球奪牌,引爆台南前朝市長不重視體育話題,市議員李中岑、蔡淑惠、蔡育輝30日追問黃偉哲市長,誰讓台南市桌球館消失? 於 www.taiwanhot.net -

#18.2022縣市長分析-台南市 - 方格子

歷屆得票與政治背景 · 與台南市長失之交臂的謝龍介 · 穩定但鮮少鎂光燈的黃偉哲 · 最終預測. 於 vocus.cc -

#19.合併前歷任市長議長史料特展開跑 - 中華日報

記者林雪娟∕南市報導台南市議政史料館二十九日起於議會一樓大廳,再度舉辦「合併前台南市歷任市長議長史料特展」。 歷屆議員協進會表示,台南市自 ... 於 www.cdns.com.tw -

#20.王時思、周幼偉離開台南,市長黃偉哲頒發感謝紀念牌表彰兩人 ...

台南市長黃偉哲 在今(15)日市政會議中,特別藉由頒發感謝狀來歡送要離開台南市的副 ... 台南市長黃偉哲表示,王副市長將她珍貴的9年半時間貢獻在台南,協助歷任市長推動 ... 於 www.tainan.gov.tw -

#21.歷任校長 - 台南市長平國小

任別 姓名 到任日期 卸任日期 備註 第一任 王有川 45.9.1 57.12.26 調將軍國小 第二任 葉佳雄 57.12.26 61.2.29 調台南縣政府 第三任 陳昱廷 61.6.13 66.3.28 調將軍國小 於 www.cpes.tn.edu.tw -

#22.前台南市長判八年執刑 - 華視新聞網

前台南市長施治明卸任後官司纏身,他在民國八十二年任內,因為納骨塔的建造案涉嫌收賄兩千萬,經過判刑八年六個月定讞,今天凌晨服刑;但是他在入監 ... 於 news.cts.com.tw -

#23.南投縣政府Nantou County Government - 歷任縣長

屆次 姓名 任期 第一屆 李國禎 40.06.01‑ 43.06.02 第二屆 李國禎 43.06.02‑ 46.06.02 第三屆 洪樵榕 46.06.02‑ 49.06.02 於 www.nantou.gov.tw -

#24.台南市歷任市長

市長 任期四年,連選得連任一次。 現任市長為民主進步黨籍的黃偉哲。 目录1 直轄臺南市歷任市長1.1 直轄市時期1.1.1 附註2 臺南州轄臺南市歷任市長2.2 臺南市長(1940年 ... 於 745428892.deposito-mobili-roma.it -

#25.縣市長選舉專區- 中國國民黨全球資訊網KMT Official Webstie

學歷. 美國喬治華盛頓大學法學博士國立台灣大學法律系. 經歷. 國家政策研究基金會董事(現任) 21世紀基金會副董事長(現任) 大台南市政倡議發展聯盟理事長(現任) 於 www1.kmt.org.tw -

#26.臺南市市長- 维基百科,自由的百科全书

臺南市市長為中華民國臺南市的最高行政首長,綜理市政,由年滿20歲的臺南市市民普選產生,每四年 ... 市長任期四年,連選得連任一次,現任市長為民主進步黨籍的黃偉哲。 於 zh.wikipedia.org -

#27.[問題] 台南歷屆市長誰最有貢獻? - 看板Tainan - 批踢踢實業坊

前台南市長似乎對政績很有自信所以北上時有意無意在推廣台南經驗於是我很好奇就台南在地人而言他是歷屆最好的嗎?如果不是,那一屆台南市長最有政績呢 ... 於 www.ptt.cc -

#28.台南市長選戰觀察》蔡英文當年以黨主席之姿 - 今周刊

民進黨黃偉哲出線後,外界自然關注國民黨的提名人選。目前公開表態參選者有台南市議員謝龍介跟不分區立委陳以信,至於2018年曾與黃偉哲共同角逐市長的 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#29.陳建仁內閣完整名單7女性首長4大原則攬才| 政治 - 中央社

陳宗彥表示,王雅玢對環保有研究,將借重其環境研究能力,協助擬定相關政策;史哲過去除了擔任高雄市文化局長,也歷任2任市長的副市長,業管部分都是 ... 於 www.cna.com.tw -

#30.防疫民調八成二黃偉哲創歷任台南市長滿意度新高

近日新冠肺炎疫情延燒,《遠見》雜誌公布的防疫滿意度民調顯示,奪冠的為新北市長侯友宜滿意度高達88.3%,台南市長黃偉哲則有82.1%的滿意度,桃園市長 ... 於 www.upmedia.mg -

#31.台南市長官邸轉型餐廳活化利用 - 公視新聞網

有40年歷史的台南市長官邸,因為歷任市長、都很少使用,從今年四月起、發包委外經營,即將轉型成為餐廳,不過,業者現在大興土木,不但主建築、被圍上 ... 於 news.pts.org.tw -

#32.期許賴清德以學甲為鑑抗拒黑道染指民進黨 - Newtalk新聞

然而,2014年台南市長選舉,賴清德在學甲囊括79.19%得票率, ... 年民進黨黃偉哲只以38.01%的低得票率當選市長,當時他在學甲得票率是47.07%, ... 於 newtalk.tw -

#33.林下賴上學者:歷任閣揆下場都不佳(大紀元) - 中山新聞網

對於行政院長林全辭職,台南市長賴清德北上接任閣揆,中山大學政治所教授廖達琪接受媒體採訪表示,林全是「犧牲打」,擺平前瞻計畫、一例一休、年金及稅改等棘手政策, ... 於 news.nsysu.edu.tw -

#34.民進黨最堅強堡壘的台南,國民黨謝龍介能否衝破「深綠鐵板」?

深綠鐵板一塊的台南市,是國民黨歷屆選戰中最難以攻破的城牆, ... 國民黨台南市長候選人謝龍介雖然民調不及綠營黃偉哲,但他堅信自己有成長空間,也 ... 於 city.gvm.com.tw -

#35.2022台南市長候選人政見整理暨評論-勞動類

以黃偉哲身為現任市長,已較其他候選人領先擁有四年執政經驗,按理爭取連任的政見也應在這項優勢基礎之 ... 勞動議題在歷任市長選舉中,經常受到各陣營候選人的冷落。 於 www.tnsprout.org -

#36.決定接任副市長主因? 王時思笑稱:被黃偉哲「一句話」打動

南市府副市長王時思透露,黃偉哲很質樸、不是舌粲蓮花的人,因此沒有婉拒他, ... 歷任台南市政府研考會主委、觀光旅遊局長的王時思,政務官任內成績 ... 於 www.fountmedia.io -

#37.賴清德- 歷任院長 - 行政院全球資訊網

... 民國92-93年立法院司法委員會召集委員; 民國94、97年立法院民進黨團幹事長; 民國99-106年台南市市長; 民國106年9月8日-108年1月14日行政院院長 ... 於 www.ey.gov.tw -

#38.臺南市市長 - Wikiwand

市長 任期四年,連選得連任一次,現任市長為民主進步黨籍的黃偉哲。 ... 臺南州轄臺南市歷任市長. 臺南市市尹(1920年設市) ... 第十四屆台南市長選舉候選人張燦鍙.jpg. 於 www.wikiwand.com -

#39.台南市歷任市長 :: 全台寺廟百科

全台寺廟百科,歷屆市長,台南市第一任市長,台南市歷任副市長,台南市長貪污,台南市長是誰, ... 現任黃偉哲2018年12月25日就任.,市長任期四年,連選得連任一次。 於 temple.imobile01.com -

#40.台南是綠營大票倉黃偉哲:歸功歷任優秀縣市長- 政治 - 自由時報

台南市長 參選人、立委黃偉哲為緬懷黨外及創黨階段的民主前輩,將於4日在原縣黨部創立地點再出發,在新營區新進路與公園路口舉辦手牽手「溪北後援會」 ... 於 news.ltn.com.tw -

#41.台南市市长- 维基百科,自由的百科全书

台南 市市长为中华民国台南市的最高行政首长,综理市政,由年满20岁的台南市市民普选产生,每四年选举一次,并且同时进行市议员选举。市长任期四年,连选得连任一次, ... 於 wiki.kfd.me -

#42.藍綠差距曝光!黃偉哲得票率48.80% 謝龍介43.63% - 聯合報

南市選委會統計,此次台南市長選舉投票率為58.68%,民進黨黃偉哲獲43萬3684得票數、48.80%得票率,國民黨謝龍介獲38萬7731票、43.63%得票率,無黨籍 ... 於 udn.com -

#43.台南市小內閣公布「涉貪陳凱凌被撤換」 黃偉哲:他早就要走了

對於檢調的行動,黃偉哲也強調市府會全力配合偵辦,毋枉毋縱。 黃偉哲今與副市長趙卿惠一同召開台南市政府新任人事公布記者會,黃偉哲表示,在11月26日 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#44.曾帶領台灣成功抗煞71歲陳建仁再扛閣揆重擔

而 歷任 國科會主委的陳建仁,2003年SARS肆虐之時,更臨危受命,接下衛生署長一職。 時任中華民國衛生署長陳建仁(2003.05.17):「(準備好了嗎? 於 www.ntdtv.com.tw -

#45.歷任校長 - 南臺科技大學

辛文炳董事長,台南市人,明治大學法學士,曾任六信高商校長、董事長、仁愛之家董事長、台南貨運董事長、台南市扶輪社社長、台南市議會議員、議長、台南市長、第一屆增額 ... 於 www.stust.edu.tw -

#46.【2022九合一選舉】台南市長黃偉哲慘勝、驚險連任,謝龍介

台南 市長期由民進黨執政,作為綠營鐵票倉從未動搖,甚至被戲稱「民進黨擺顆西瓜都會上」。儘管現任市長黃偉哲2018年競選時,罕見僅以6個百分點的差距慘勝 ... 於 www.thenewslens.com -

#47.第03 屆直轄市台南市長選舉候選人得票概況投票日期

地區 姓名 號次 性別 出生年次 推薦政黨 得票數 得票率 當選否 是否現任 臺南市 黃偉哲 01 M 1963 民主進步黨 367518 38.01% Y N 臺南市 高思博 02 M 1968 中國國民黨 312874 32.36% N N 臺南市 林義豐 03 M 1948 無黨籍及未經政黨推薦 84153 8.7% N N 於 vote.nccu.edu.tw -

#48.歷任台南縣市長風評超級比一比黃偉哲部分局處府會連絡人議員 ...

市長 施政風格跟府會連絡人表現有關嗎?台南市議員蔡育輝、蔡淑惠、李中岑在總質詢中為4四位台南縣市首長寫風評,陳唐山有人和,蘇煥智有建設, ... 於 www.ettoday.net -

#49.sen89898899 | 台灣新聞雲

... 大選民眾黨在金門的灘頭堡,另一方面4年後縣市長、縣議員與鄉鎮市長選舉的 ... 王國代理事長感謝歷任卸任理事長,並聘任為榮譽理事長:王水彰、 ... 於 886.news -

#50.南市公布小內閣藍籲重視操守

台南市長黃偉哲 22日公布小內閣名單,副市長由現任文化局長葉澤山升任, ... 葉澤山於前台南縣長蘇煥智任內當文化局長,縣市合併後,歷任賴清德、 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#51.得票率全台最低、議長也失守台南市長黃偉哲:上任都在拆炸彈

台南 市-縣市長-黃偉哲-賴清德-南科-台積電-房屋 妥協低調的台南市長黃偉哲,對弱勢有「超乎想像」的在意,民代性格十足。圖片來源:劉國泰攝. 於 www.cw.com.tw -

#52.合併前台南市歷任市長議長史料特展揭展| 勁報 - LINE TODAY

【勁報記者杜忠聰/臺南報導】「地方自治」之實施,除貫徹民主政治外,最主要是「選賢與能」為人民謀福利、為地方爭建設等項宗旨。 於 today.line.me -

#53.藍委酸林右昌「只管過30萬人口基隆」 周玉蔻嗆:有失立委專業

... 只當過30萬人口的基隆市長,質疑林右昌能否勝任。對此,資深媒體人周玉蔻回批,不敢保證林右昌未來政績一定如何亮眼,但與歷任前內政部長, ... 於 www.storm.mg -

#54.見賢思齊! 台南縣市歷任縣長市長暨議長簡輯出刊 - 民視新聞

台南 市議政史料館雖然被查封,但台南縣市合併前的歷史珍貴史料不能中斷,更不可被遺忘。為此,台南市議政史料館繼去年分別在台南市議會暨台南市議政 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#55.台灣歷任台南市長- YouTube

台灣 歷任台南市長 #台南#台南市長#台南市長選舉#台南市長是誰. 於 www.youtube.com -

#56.台南市立醫院30周年歷任市長齊聚一堂- 生活 - 中時新聞網

台南市立醫院是台灣第1家公辦民營醫院,14日在大億麗緻酒店慶祝創院30周年,歷任台南市長林文雄夫人、施治明、張燦鍙與現任代理市長李孟諺齊聚道賀, ... 於 www.chinatimes.com -

#57.台南市立醫院30周年歷任市長齊聚一堂 - 工商時報

台南市立醫院是台灣第1家公辦民營醫院,14日在大億麗緻酒店慶祝創院30周年,歷任台南市長林文雄夫人、施治明、張燦鍙與現任代理市長李孟諺齊聚道賀, ... 於 m.ctee.com.tw -

#58.台南黃偉哲票數版圖一次看網嘆:誰叫謝龍介是國民黨?

民進黨今年地方選舉慘敗,多個縣市遭藍營翻盤,就連自家南部大本營,台南、屏東都贏得驚險。被戲稱「西瓜都能贏」的台南,市長黃偉哲也只贏謝龍介5% ... 於 news.tvbs.com.tw -

#59.歷屆台南縣長@ 晨星 - 隨意窩

歷屆台南縣長出身地第一任、第二任:高文瑞北門鄉第三任、第四任:胡龍寶善化鎮胡厝寮第五任、第六任:劉博文學甲鎮中洲棧寮第七任:高育仁佳里鎮番仔寮第八任、第九 ... 於 blog.xuite.net -

#60.大局 - 第 34 頁 - Google 圖書結果

也因此,台南縣市整合為院轄市時,參選人許添財、賴清德、蘇煥智都以重建熱蘭遮城為 ... 歷任紐約市長就有三個猶太人,分別是賓姆(Abraham Beame)、郭德華(Edward Koch)和 ... 於 books.google.com.tw -

#61.未來總統學:解構魅力領袖品牌策略 - Google 圖書結果

這位「台灣之子」是出生於台南縣官田鄉西庄村的三級貧戶,父親靠著辛苦的佃農工作與長 ... 接著他從立法委員、台北市長,到2000年參加總統選舉,以39.3 %的得票率成為台灣 ... 於 books.google.com.tw -

#62.台電2023新春團拜宣示穩供、淨零雙目標

... 儲合一」結合綠能的20MW儲能系統亦甫於今年1月於台南鹽田光電場啟用,另第一座電網級儲能系統也已同步於高雄路園變電所設置,全面強化電力系統。 於 www.moea.gov.tw